話題》非洲跑者的謳歌:讀《跑出巔峰》

近十年來,跑步成為台灣的熱門運動,比起籃球、棒球類觀賞型運動,不限年齡、性別及身材之分的跑步成為人們自我實踐的途徑。認真喜歡上跑步的人,從一開始有目標,為了減肥、健康或社交的興致勃勃,到後來發展出自己的跑步目的,就像每個人都有獨特的跑步姿勢,跑得越長,終究會找到持續跑下去的理由。

在數位時代之前,擁有共同生活圈、彼此扶持的人們會組建生命共同體。而在數位時代,人們互動聯繫迅捷且普及的世代,擁有共同興趣與專長的人往往會覓得同溫層。

人以群分,熱愛跑步的人們會聚在一塊,他們談的多半是路線、訓練、比賽跟活動,還有幾個長跑大國的話題:2018年肯亞跑者埃利烏德.基普喬蓋(Eliud Kipchoge)以2小時01分39秒贏得柏林馬拉松冠軍並打破世界紀錄,隔年衣索比亞跑者肯納尼薩.貝克勒(Kenenisa Bekele)在同場地跑出2小時01分41秒,只差兩秒就平了世界紀錄。這是跑者的行話。

▇揭開衣索比亞跑者的神祕面紗

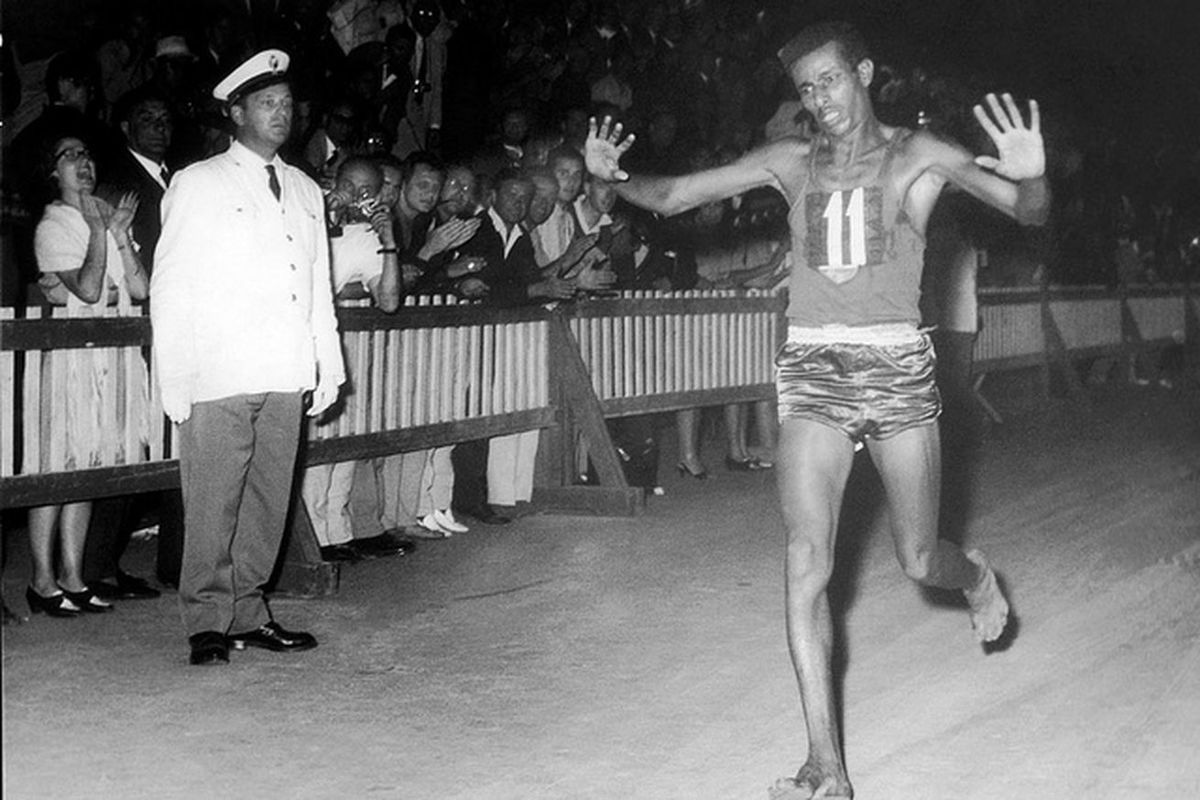

談起長跑大國有幾個名單:美國、日本、肯亞與衣索比亞。美國有跑者殿堂波士頓馬拉松,日本有箱根驛傳接力賽,兩者都凝聚了百年以上的跑步文化積累。而衣索比亞與肯亞的跑步文化可以說是自1960年羅馬奧運,由兩屆奧運馬拉松金牌得主阿比比.比基拉(Abebe Bikila)寫下起點。

相較語言普及、資訊流通快速的美國與日本,人們對肯亞與衣索比亞的文化較為陌生;參加過路跑賽事有概念都知道,在世界各地的馬拉松賽事,率先跨過終點往往是纖瘦的非洲跑者。儘管非洲跑步文化發跡得晚,卻崛起得相當快速,這也使得各地的人類學家、運動科學家以及文化研究人員對非洲抱持著另一分想像。

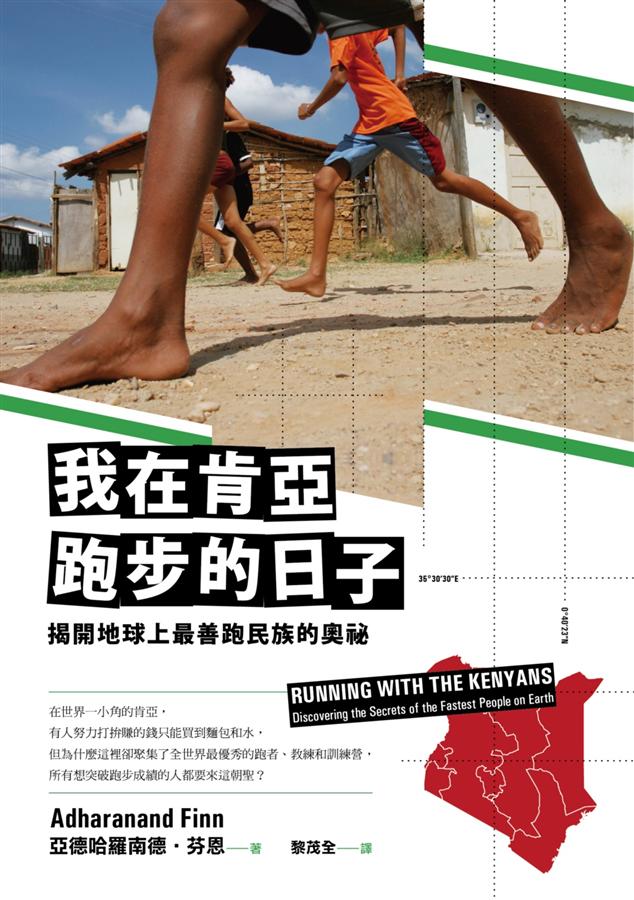

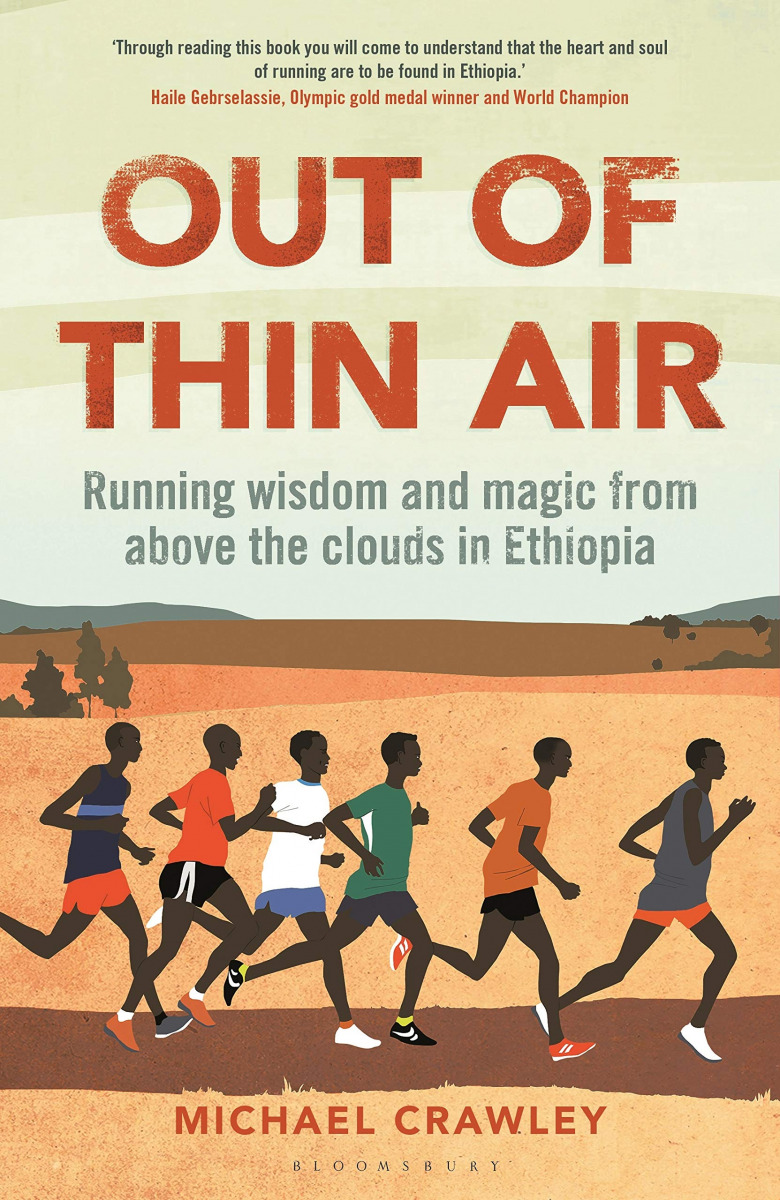

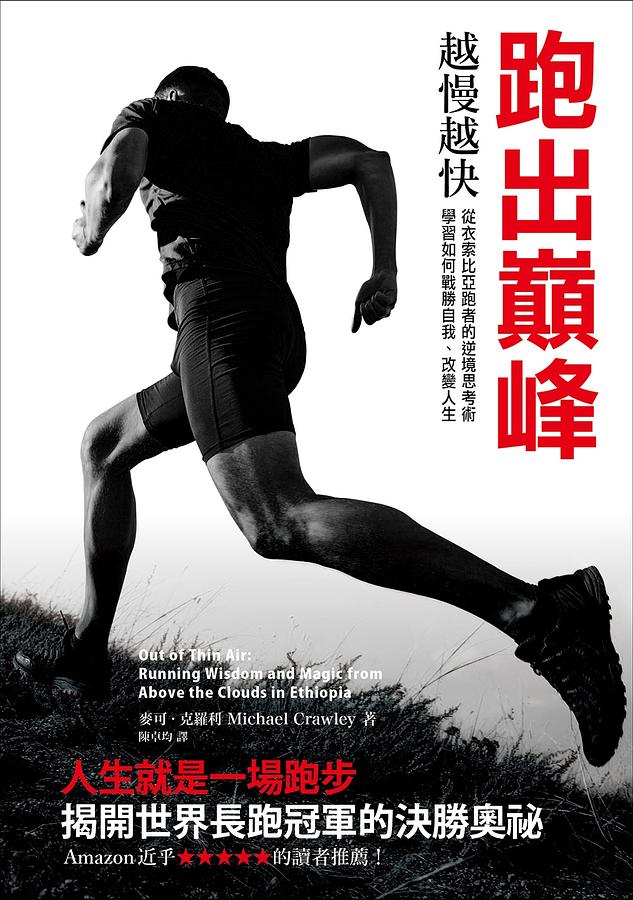

2012年英國記者亞德哈羅南德.芬恩(Adharanand Finn)在台出版《我在肯亞跑步的日子:揭開地球上最善跑民族的奧祕》,書寫了他與肯亞跑者的訓練記事。相隔近10年,2021年7月,人類學家兼馬拉松參賽者的麥可.克羅利(Michael Crawley)的著述《跑出巔峰:越慢越快,從衣索比亞跑者的逆境思考術,學習如何戰勝自我、改變人生》也推出中文版,揭開衣索比亞跑者的神祕面紗,帶領讀者理解他們的思維與生活哲學。

2012年英國記者亞德哈羅南德.芬恩(Adharanand Finn)在台出版《我在肯亞跑步的日子:揭開地球上最善跑民族的奧祕》,書寫了他與肯亞跑者的訓練記事。相隔近10年,2021年7月,人類學家兼馬拉松參賽者的麥可.克羅利(Michael Crawley)的著述《跑出巔峰:越慢越快,從衣索比亞跑者的逆境思考術,學習如何戰勝自我、改變人生》也推出中文版,揭開衣索比亞跑者的神祕面紗,帶領讀者理解他們的思維與生活哲學。

▇潘朵拉星的納美人

麥可.克羅利是有底子的人,2018年在法蘭克福馬拉松最佳成績2小時20分53秒,曾代表蘇格蘭與英國出賽國際賽事,實力有目共睹。在跑步成績之外,他是杜倫大學的人類學助理教授,兩種身分的混搭,為這本書增添了更多的文化底蘊。他不抱既有成見,透過訪談與實際觀察,幾乎可以把《跑出巔峰》視為他田野調查與跟蹤採訪、訓練日誌的紀錄。無論以文化觀察、運動愛好者或視為休閒讀物的哪個角度來看,都能有所得。

一般想像中的衣索比亞跑者應該是遵循科學化訓練,怎麼吃怎麼睡都有規矩。然而,在克羅利筆下的跑者也有大啖披薩、執著傳統迷信、凌晨三點練跑的瘋狂行為。他們不像是科學研究下的跑步機器,反像是潘朵拉星的納美人,原始卻又具生活經驗。大家以為瘋狂的事情,在衣索比亞跑者眼中都很合理;一般認為不合理的事情,在衣索比亞跑者心中都有其道理。

跑者喜歡往高海拔地方訓練,原因不是為了刺激紅血球生成進而提高攜氧能力,而是他們認為「越高的地方有越多的氧氣」,可以從空氣與樹林間獲得能量,下山之後憑藉這分能量跑得飛快──彷彿只要能跑得飛快,過程的科學細節就沒有爭議的必要。

凌晨三點,克羅利強忍著倦意在上下坡來回奔跑,跑完之後洗個冷水澡再回床上補眠。一切看來似乎不合理,卻是打造「狀態」不可缺的要因。

村上春樹在《關於跑步,我說的其實是...》寫著,他每次比賽都反芻哥哥的箴言:「痛是難免的,苦卻是甘願的。」表現受苦的意願,持續受苦不埋怨,得以在心裏設置強悍的城牆。這與衣索比亞跑者打造「狀態」之說不謀而合。

▇人類學家所為何來

文明不普及的國家地區,人們藉由口傳言談、繞圈火堆分享傳承知識與文化。要深入理解一個族群的文化,最好的方式之一是習得他們的語言。

語言不只是關於表達,也影響文化與思想方式。克羅利暫離妻子待在衣索比亞15個月,雖稱不上時間充裕,他仍花費心思學習衣索比亞的阿姆哈拉語,從諸多諺語中理解衣索比亞的文化:「當許多細線集結在一塊,就可以綁住一頭獅子。」強調跑者團結合作的重要性。

在馬拉松賽中,非洲跑者總是跑在一塊,彼此互相配速,那是基於戰術考量,更多的是隨文化累積的合作行為。他們信奉團體合作,而不求單打獨鬥。如同作者獨自單飛跑步,被朋友勸說:「自己訓練只是為了健康好,想要有所改變,你必須跟別人一起跑,去適應他們的配速,而不是用自己的配速跑。」1年3個月的日子,他得到訓練紀錄、人類學研究資料,還有更多心底的東西。

身兼跑者暨人類學家的克羅利,前往衣索比亞寫下第一手紀錄、文化研究以及唱頌跑者謳歌。對每一位跑者來說,這15個月的紀錄意義深遠,對作者、許多跑者以及筆者個人來說,跑步不只是跑步而已,跑步足以改變你的人生。●

|

|

|

作者簡介:麥可.克羅利 (Michael Crawley) |

話題》如何讀一本經典好書:談《愛的藝術》

佛洛姆《愛的藝術》出版於1956年,迄今已超過半個世紀,被翻譯成34種語言,全球銷量高達3,000萬冊。這樣一本跨時代的經典,不只是立足於作者佛洛姆(Erich Fromm)深厚的知識與論述能力,也源於這本書的正能量——《愛的藝術》對所有為愛所苦的人說話,誠懇地指出愛的唯一道路。

不過,在愛與被愛中徬徨的你我,拿到一本跨時代的經典,心中徬徨依舊。佛洛姆的著作思慮縝密,旁徵博引,是大師之作;但好書之難不在書,好書之難在於我知難而退。

明知眼前的書是好書,但就是沒辦法靜下心好好讀完,或者反覆讀了卻什麼也記不住。屢戰屢敗,屢敗屢戰,之後看到這本書心裡就有創傷,想起自己曾經雄心壯志,卻無疾而終。又悲又憤,自憐自艾,在愛中徬徨的自己果然無藥可救,連一本為愛指路的書都讀不完。

如何閱讀一本經典?讀經典,心態也像是戀愛,弱水三千只取一瓢飲,先不限定自己非得讀完,尤其不妄想可以一次讀完。《愛的藝術》這樣精實的書,雖然頁數並不厚重,但每一章節資訊密度極高。最適宜的讀法是掌握兩個原則:一則少量多餐,量力而為,二則用個人生命去讀,用自身經驗去印證。

愛是一種付出,付出的最終都成為你的;讀書也是,付出自己的生命與意識去連結,讀一小段,寫一行日記,發一則動態。付出的都不會忘記,書的智慧才與自己合而為一。

何謂少量多餐,量力而為?首先要鳥瞰,心中有清楚的地圖,分清楚哪些章節是要讀的,順序怎麼讀;再來才是一路掃蕩,一天讀10頁、20頁,穩定前進,維持專注能量不渙散。

目錄計有四章,第一章開場,第二章談愛的理論(特別長),第三章談西方社會裡的愛,第四章是愛的實踐。我自己是爽快地跳過第三章,因其牽涉較生硬的政治經濟學,我得焚香沐浴才有能量好好吸收,等待之後再享受。

第一章是提問,是全書設定討論範圍的起始點,可以速速翻閱抓重點;第二章與第四章顯然是主角,列入正面對決的篇幅,分割章節以每天20頁的速度推進。每天能讀幾頁其實取決於個人生命狀態,凡人如我,狀態好時可讀30頁,狀態不好時讀3、4頁。無論讀多讀少,只要有前進,生命之流就不停滯。經典的生命力強,無論讀多讀少,總能支持到讀者。慢讀不輟、量力消化,是與經典合一的最適方法。

第二個閱讀經典的原則,是用生命閱讀。例如,這週我正讀到第四章〈愛的實踐〉,佛洛姆提出實踐愛的基本要求:紀律,專注,耐心,與無上的關注。每一個要求,佛洛姆都進一步細細闡述,而我最有感覺的段落是討論專注:

我想起兩年前的夏天,我剛開始上瑜珈課,每週三早上7點,做完一整套練習才出發去研究室。瑜珈課後搭捷運,是我第一次沒有滑手機的慾望,可以安安靜靜搭完15分鐘的板南線。我如大夢初醒,終於感覺到何謂獨處,而生活中絕大多時,我是多麽混亂焦躁。不斷滑手機的我,不斷從一個念頭逃避到下一個念頭,用更多更快速的資訊,轉移我疲於奔命而索性放棄的專注力。

我從未經驗過真實的獨處,如何可能經驗真實的自己?我從未專注認識過自己,罔論愛過自己,又怎可能愛人?愛於我,竟是如此陌生的實踐。

一本經典之書的奇異之處在此,經典隨著讀者的生命變化而變化。真理如流水,流淌過每個開放的心靈,解不同的渴。在我不曾體驗過清明的心境之前,佛洛姆的提醒早已存在,但要在我有過專注的體感後,佛洛姆的文字才貫通我對愛的理解。短短幾行字,我可能視而不見,但時機到來,我選擇用自己的生命閱讀,映照出新的內在之路。

***

《愛的藝術》雖是知識密度極高的經典,但絕非一本難以親近的經典。佛洛姆的文字風格親切,像是坐在大師的研究室裡,聽他娓娓道來。任何願意抱持著開放心胸的讀者,都可以配著咖啡(或任何手搖飲),一頁一頁地跟隨下去。對於現代習慣網路資訊的我們而言,《愛的藝術》也多有適合拍照打卡的段落。

例如,關於自愛,這一段就很適合標籤 #愛自己:

而這一段,或許適合標籤 #情緒勒索不是愛:

佛洛姆是一位有愛的知識分子。他的博學多聞,與他的人文關懷相互輝映。他雖然以嚴謹論證與廣博資料寫作,但他是為所有追求愛的人而寫。因而與大師同行滿有收穫,是由作者對智慧的愛,引發了讀者的開悟,生成專屬於讀者自己的智慧。一本經典之書,是充滿愛的能量體——《愛的藝術》尤其如此——每一次閱讀都是一場愛喚起愛的奇妙之旅。

愛的藝術,也在專注的閱讀當中默默展開。●

The Art of Loving

作者:埃里希.佛洛姆(Erich Fromm)

譯者:梁永安

出版:木馬文化

定價:400元

【內容簡介➤】

作者簡介:埃里希.佛洛姆(Erich Fromm)

20世紀著名社會心理學家和哲學家,是精神分析文化學派中對現代人的精神生活影響最大的學者。他擅長以社會學角度看待現代人的心理與行為,試圖以人本主義精神分析理論來改善現代人的處境和精神狀態,同時也是人文主義倫理學的倡導者。

佛洛姆的理論調合佛洛伊德的精神分析和馬克思的社會批判,綜合人學的微觀與社會學的宏觀面向,是現代美國心理學研究獲致重大發展的關鍵性人物。主要著作有《逃避自由》、《自我的追尋》、《愛的藝術》、《健全的社會》、《馬克思關於人的概念》、《人類的破壞性解析》等,對當代社會心理學的建立影響深遠。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量