英美書房》海明威對戰恐怖小說之王洛夫克拉夫特!格鬥遊戲《Write N’Fight》將發行,及其他藝文短訊

【跨媒體改編】

■曹雪芹、莎士比亞、托爾斯泰等人的作品若被改編為電視劇、電影或漫畫,你大概都不稀奇。不過今天被惡搞改編的主角正是大文豪們本人,他們離開書桌、拋下手中的鋼筆或羽毛筆,在武林掀起一陣腥風血雨!

格鬥遊戲《Write N’Fight》將於11月20日在遊戲串流平台Steam上發行,在這款遊戲中,你可以操控擁有精實胸膛的海明威,對戰恐怖小說之王洛夫克拉夫特(Howard Phillips Lovecraft)!遊戲內目前設置了15個文豪角色供玩家選擇,作家或其作品的知名場景與角色情節都成為遊戲的迷因,例如每位作家都擁有自己的主場,因此托爾斯泰在白雪蒼茫的俄羅斯針葉林中戰鬥、莎士比亞在海濱哥德式城堡的庭院兇狠地揮舞拳頭,而杜斯妥也夫斯基則被特許使用斧頭劈砍。

■英國作家羅德.達爾(Roald Dahl)的童書以古怪新奇、充滿想像力的故事和角色膾炙人口,《巧克力冒險工廠》、《瑪蒂達》等書改編成電影、音樂劇後,更受到不同世代小孩的歡迎。近日Netflix宣布併購羅德達爾故事公司(The Roald Dahl Story Co.,簡稱RDSC),取得這名英國小說家所有故事的版權,讀者未來有機會看到電影、舞台劇、電玩、沉浸式體驗等多元形式的IP改編。

羅德達爾故事公司3年前曾和Netflix簽下一系列改編計畫,例如《巧克力冒險工廠》將改編動畫,由奧斯卡獎編劇塔伊加.維迪堤(Taika Waititi)執導、菲爾.強森(Phil Johnston,《動物方城市》、《無敵破壞王》)編劇。索尼和Working Title影視公司則將共同製作《瑪蒂達》電影版,預計今年12月透過Netflix在全球上映。

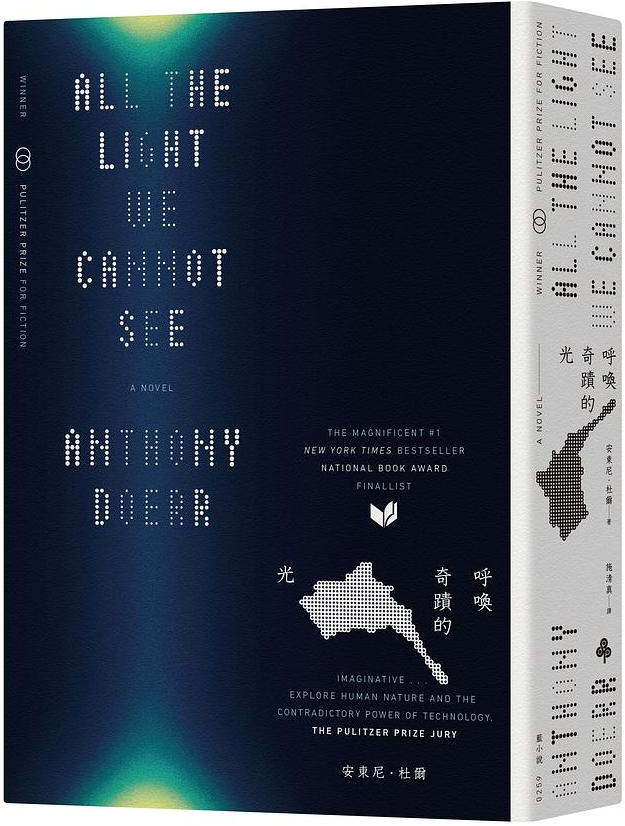

■Netflix近日宣佈,將改編安東尼.杜爾(Anthony Doerr)獲普立茲獎的二戰小說《呼喚奇蹟的光》為迷你影集,這對9月底出版新書《Cloud Cuckoo Land》的杜爾來說,無疑是錦上添花的好消息。《呼喚奇蹟的光》影集共分4集,找來《博物館驚魂夜》系列、《怪奇物語》的Shawn Levy擔任導演和監製,編劇則是《蜘蛛網中的女孩》、《浴血黑幫》的Steven Knight。目前製作團隊正在全球徵求飾演視障女主角「瑪莉蘿兒」的人選,演員本身也必須是失明或低視能者。

■Netflix近日宣佈,將改編安東尼.杜爾(Anthony Doerr)獲普立茲獎的二戰小說《呼喚奇蹟的光》為迷你影集,這對9月底出版新書《Cloud Cuckoo Land》的杜爾來說,無疑是錦上添花的好消息。《呼喚奇蹟的光》影集共分4集,找來《博物館驚魂夜》系列、《怪奇物語》的Shawn Levy擔任導演和監製,編劇則是《蜘蛛網中的女孩》、《浴血黑幫》的Steven Knight。目前製作團隊正在全球徵求飾演視障女主角「瑪莉蘿兒」的人選,演員本身也必須是失明或低視能者。

【得獎消息】

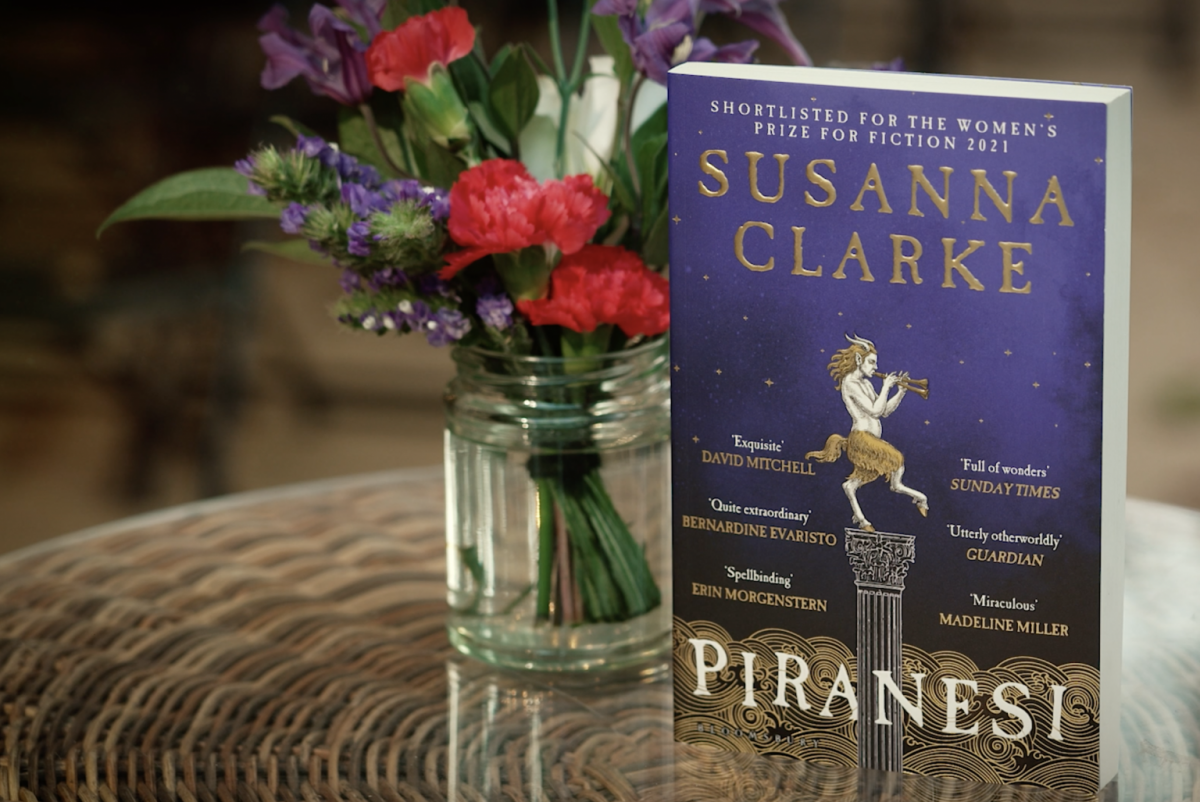

■由小說家埃瓦里斯托(Bernardine Evaristo)主持陪審團的「女性小說獎」得主日前出爐,今年頒發給《英倫魔法師》作者蘇珊娜.克拉克(Susanna Clarke)的第二本奇幻小說《Piranesi》,克拉克可獲得3萬英鎊獎金和一座暱稱為「貝絲」的小銅像。「女性小說獎」申請資格不論國籍、人種、年紀,只要是每年4月至隔年3月出版的英語小說皆可入圍,唯一限制是須為女性作家。《Piranesi》是克拉克睽違14年後才出版的第二本小說,2020年秋天出版至今已入圍科斯塔年度好書、英國科幻小說協會獎決選等,有聲書也獲頒Audie Award的2020年度有聲書大獎。(《Piranesi》內容簡介詳見英美書房2021年4月號)

■美國國家書卷基金會本月宣布年度文壇矚目新星(5 under 35),從35歲以下、目前僅出版第一本作品的年輕小說家中,選出出道作對文學界影響深遠的5位新人,評審團成員包含過往美國國家書卷獎得主及入圍者,或者亦曾獲選文壇矚目新星的作家。今年入選的作品包括3部長篇小說、1本圖像小說和1本短篇小說集,詳細名單如下:

- Caleb Azumah Nelson《Open Water》(長篇小說)

- Nathan Harris《The Sweetness of Water》(長篇小說)

- Lee Lai《Stone Fruit》(圖像小說)

- Claire Luchette《Agatha of Little Neon》(長篇小說)

- Dantiel W. Moniz《Milk Blood Heat》(短篇小說集)

【新書快報】

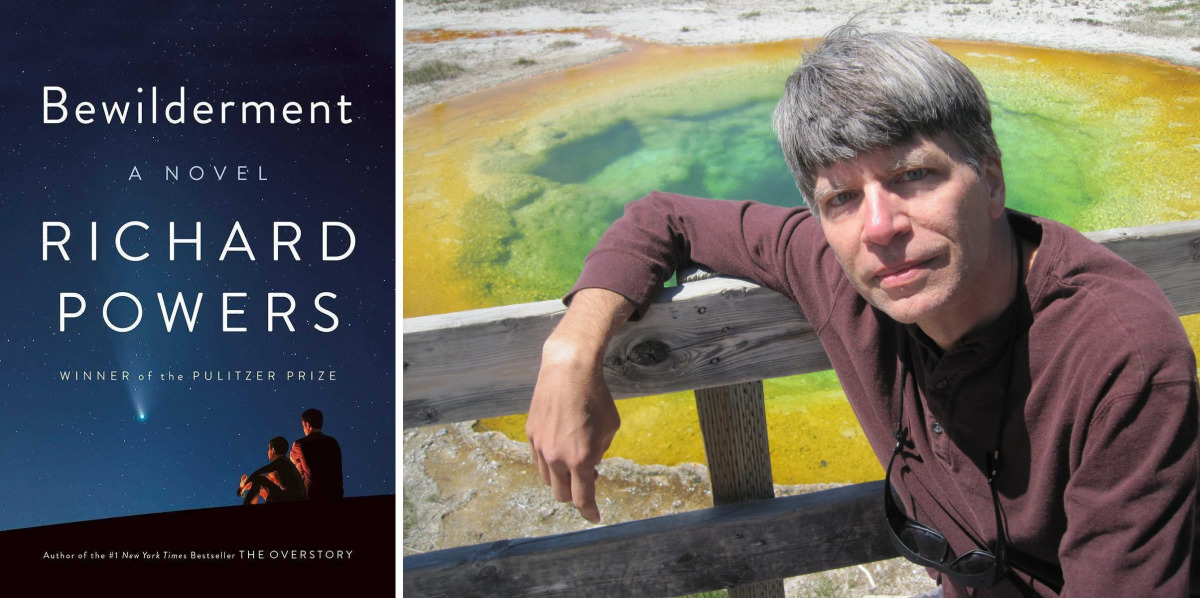

■憑藉《樹冠上》贏得普立茲小說獎的作家鮑爾斯(Richard Powers),新作《Bewilderment》於9月21日出版。這本描繪父子間親密深情及深具生態關懷之作,已通過今年美國國家書卷獎初選,以及英國布克獎決選。兩年前痛失愛妻的Theo,是偵查遼闊宇宙中是否有其他生命存在的天文生物學家,同時也是9歲自閉症兒子Robin僅存的依靠。為了讓兒子停止藥物治療,Theo提取妻子生前參與實驗所做的腦波掃描,讓Robin進行一項「解碼神經回饋」(decoded neurofeedback)的治療實驗,試圖透過增加腦部特定區域的神經活化程度,來影響Robin的行為。實驗在初期便有不錯的效果,Robin變得更快樂、更好奇,能用全新的感官來感知生物的多樣性,甚至可以鼓起勇氣為了受創的生態挺身而出,但後來Robin愈來愈沉浸於這份熱情,實驗開始出現了反效果⋯⋯

鮑爾斯自承他在童年與青少年期是科幻小說的書迷,但後來卻跟其他許多文學家一樣,產生「科幻小說過於膚淺」的錯誤認知。因此這次他在故事中加入了迷人的科幻設定(尤其是關於行星的浪漫),將本書視為一封情書,獻給他年少時摯愛的科幻小說。

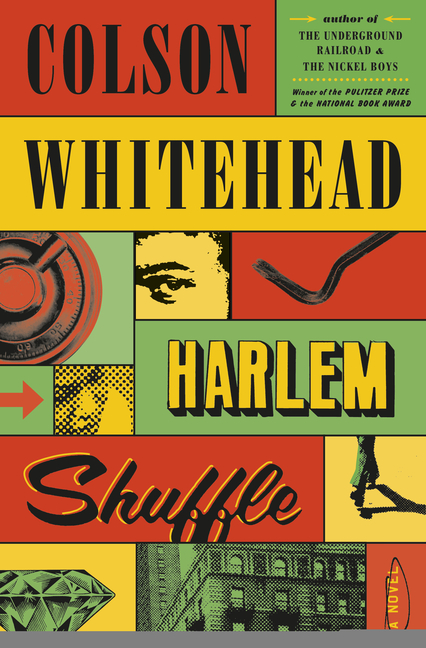

■以《地下鐵道》、《The Nickel Boys》兩度獲得普立茲小說獎的美國作家科森.懷海德(Colson Whitehead),睽違兩年後帶來新作《Harlem Shuffle》,首次踏足驚悚懸疑類型。《Harlem Shuffle》背景設定在1960年代的紐約市,紐約哈林區的繁華已是40年前的往事,現在的居民多為勞動階級,在號稱「哈林華爾道夫」的泰瑞莎飯店只剩皮條客或妓女光顧。住在哈林區的家具銷售員「雷」試圖撐起家計,但隨著妻子懷上第二胎,背負經濟壓力的雷決定鋌而走險,參與表親弗雷迪謀畫的搶劫,一切逐漸偏離計畫失控,雷的至親摯愛也陷入危險。懷海德前兩本小說圍繞在奴隸制度和體制性種族歧視,調性沉重,相較之下本書較輕鬆,但筆法精準,三言兩語就讓角色深植人心,對社會階級、種族和人性有深刻洞察,呈現出底層階級追求理想生活的想望。

■以《地下鐵道》、《The Nickel Boys》兩度獲得普立茲小說獎的美國作家科森.懷海德(Colson Whitehead),睽違兩年後帶來新作《Harlem Shuffle》,首次踏足驚悚懸疑類型。《Harlem Shuffle》背景設定在1960年代的紐約市,紐約哈林區的繁華已是40年前的往事,現在的居民多為勞動階級,在號稱「哈林華爾道夫」的泰瑞莎飯店只剩皮條客或妓女光顧。住在哈林區的家具銷售員「雷」試圖撐起家計,但隨著妻子懷上第二胎,背負經濟壓力的雷決定鋌而走險,參與表親弗雷迪謀畫的搶劫,一切逐漸偏離計畫失控,雷的至親摯愛也陷入危險。懷海德前兩本小說圍繞在奴隸制度和體制性種族歧視,調性沉重,相較之下本書較輕鬆,但筆法精準,三言兩語就讓角色深植人心,對社會階級、種族和人性有深刻洞察,呈現出底層階級追求理想生活的想望。

■《正常人》作者莎莉.魯尼新書《Beautiful World, Where Are You》9月7日在英美同步上市,再度引起話題。上個月的英美書房曾報導,《Beatiful World》試閱本先前早已在拍賣網站上流通、甚至高價賣出。新書正式上市後更創下銷售佳績,僅憑3天內的銷量就登上英國水石書店2021年度暢銷第一名,且獲得媒體和書評熱烈迴響,在Book Marks專業書評網站創下10天內獲得67篇書評的紀錄(根據Book Marks統計,史蒂芬.金的8月新書《Billy Summer》上市至今只有19篇媒體書評)。

《Beautiful World, Where Are You》故事圍繞在即將邁入30歲的兩男兩女身上:小說家Alice某天認識在倉庫工作的Felix,決定邀他一起到羅馬旅行;Alice的摯友Ellen剛經歷分手,但最近開始和青梅竹馬Simon曖昧不清。他們充滿缺陷,必須面對自己「即將不再年輕」的焦慮,但仍煩惱性、愛、友誼,也仍摸不透進入一段關係是怎麼回事。魯尼仍以自己最擅長的對話描寫展現角色個性,並巧妙拿捏如何描繪日常細節而不落瑣碎,引起千禧世代共鳴。

■在眾人引頸期盼下,《坦柏頓暗影》、《完美婚姻》的作者蘿倫.葛洛芙(Lauren Groff)終於出版她的第4本小說《Matrix》。葛洛芙以12世紀的傳奇女詩人瑪麗.德.法蘭西(Marie de France)為原型,填補她空白傳記中,從少年時自法國宮廷放逐,到英國鄉下成為令人敬畏的修道院院長之傳奇經歷。葛洛芙筆下的瑪麗是個好戰又忠於慾望的「惡女」,對內是守護所有修女姐妹的強力後盾,對外則積極挑戰天主教會與父權社會的底線,以行動探索何謂信仰、性別、群體,以及個人主義。

■在眾人引頸期盼下,《坦柏頓暗影》、《完美婚姻》的作者蘿倫.葛洛芙(Lauren Groff)終於出版她的第4本小說《Matrix》。葛洛芙以12世紀的傳奇女詩人瑪麗.德.法蘭西(Marie de France)為原型,填補她空白傳記中,從少年時自法國宮廷放逐,到英國鄉下成為令人敬畏的修道院院長之傳奇經歷。葛洛芙筆下的瑪麗是個好戰又忠於慾望的「惡女」,對內是守護所有修女姐妹的強力後盾,對外則積極挑戰天主教會與父權社會的底線,以行動探索何謂信仰、性別、群體,以及個人主義。

【產業消息】

■為了扶植書店幼苗,出版巨擘哈潑柯林斯(HarperCollins)發起獨立書店起步支援計畫。疫情封城為所有實體店面都帶來巨大衝擊,此時才剛起步的獨立書店更是在生存路上舉步維艱,因此哈潑柯林斯針對這類書店提出4種合作方案,歡迎新開張的小書店申請。合作方案包含:一、針對獨立書店量身打造「獨立50書單」(Indie 50),讓書店能以額外的促銷折扣,出售這份書單上的50本哈潑柯林斯新書;二、提供最高200英鎊的津貼,贊助報名書店參加由哈潑柯林斯主辦、明年1月在倫敦舉辦的「獨立思考」(Independent Thinking)活動;三、提供Independent Thinking團隊精選的新書樣稿,讓書店方搶先評閱;四、作者新書座談的活動申請機會。

■出版社的「重返辦公室」的計畫再度延宕,樺榭集團(Hachette Book Group)及賽門舒斯特公司(Simon & Schuster,簡稱S&S)宣布在2022年前,繼續維持居家辦公模式。樺榭集團先前於6月底宣布將在9月陸續重啟波士頓、紐約、柏克萊等地的辦公室,要求員工一週至少要有2天回到辦公室。但面臨Delta變種病毒的強勢擴散,樺榭集團9月21日宣布將重啟計畫至少延後至2022年,確認開放時間後,會至少在正式實施的4週前公布。●

話題》從台灣女性文學研究到性別文學論述:跨世紀革命暗語《性別島讀》

王鈺婷教授主編的《性別島讀:台灣性別文學的跨世紀革命暗語》顯然是部有其歷史視野的研究著作。從台灣民俗女鬼傳說和原住民女巫文化傳統開始,歷經日治時期和戰後各個文學斷代,來到21世紀初的台灣性別書寫。由於章節的作者是以中壯年世代為主的台灣文學研究者,因此其議題和論述傾向,標示了21世紀初台灣文學研究領域裡性別議題的向度。此書的一大貢獻,即是讓讀者得以管窺這一代的研究者如何以性別研究角度探討台灣文學。

回顧性別文學批評在台灣的歷史發展軌跡,其前身應該是1990年代在台灣學院扎根,進而蔚為風潮的台灣女性文學批評。在這之前,不僅「台灣文學」這個概念不被視為一個學術研究概念,具有嚴謹研究方法的台灣女性文學批評也不存在。

1990年代的台灣女性文學批評一方面建立一套研究方法,一方面也開始爬梳女性文學在台灣的發展,築構歷史觀和文學傳統。李元貞、范銘如、劉亮雅、林芳玫、楊翠、張誦聖、應鳳凰、江寶釵、梅家玲和我都恭逢其盛,參與了這段歷史。而外文界的張小虹則以性別越界理論為台灣同志文學論述開啟了一條道路。

作為一個經歷1990年代台灣女性文學批評時期的研究者,我注意到《性別島讀》有幾個特色。

第一,文類的豐富性。台灣女性文學批評時期的論述,以被視為文學小說(literary fiction)的研究成果最為豐盛。林芳玫解讀瓊瑤和李元貞的女性詩學是少數其他文類研究的傑出之作。《性別島讀》中的作者則把民俗誌(如謝宜安和陳彥伃台灣女鬼的章節)、原住民口傳文化習俗(如巴代談卑南族女巫文化)、日記書信(如洪郁如討論日治時期女性書寫表現章節)、通俗小說(如高鈺昌有關郭良蕙《心鎖》的「小專欄」)、文學改編(如謝欣芩談陳玉慧《徵婚啟事》的舞臺劇和電影電視改編)皆納入視野。

詩的研究也占有一定分量(如李癸雲和楊佳嫻的章節)。這一方面豐富了文學的視野和跨界的連結,一方面也重新提問:「文學是什麼?」「文學的疆界在哪裡?」這兩個問題,其實並非新課題,但是本書章節的探觸方式,正反映了21世紀在「民主化」(因此「大眾文學」的地位抬升)、現代多媒體科技衝擊(如電影、電視劇等)下作家創作,以及相關研究所面臨的新局。這一代的學者對於文類和媒介,有更多的關切。

另外,由於女性主義文學批評時期強調女性的「主體性」、女性自己的「聲音」、女性「自己的文學傳統」,男性學者的參與很少。好處是女性學者的論述逐漸在學院裡形成一股不可忽視的力量,但男性學者的參與卻顯得尷尬而難以伸展。就如同台灣研究只有台灣學者,或是原住民研究只有原住民學者一樣,長此以往,不利其開展。

《性別島讀》的作者雖然女性學者仍占多數,但是卻也有好幾位男性學者和作家共襄盛舉,這是可喜的現象。或許以「性別」取代「女性」開闢了跨越性別藩籬的合作空間?

三,由於本書結構同樣採用台灣文學史敘述斷代的結構方式,作為一個長年關切台灣文學史的研究者,我也發現此書隱含的歷史觀有幾個值得注意的地方。

詮釋角度和勾勒的圖像之所以不同,則需要回到歷史學來探討。歷史從來都不只是過去,更關乎現在與未來。如何敘述台灣的過去,選擇哪些材料、以什麼樣的位置和觀點來敘述,是歷史學的重點。

最後,值得一提的是本書性別研究所勾連的社會議題。我研究紀錄片的一個心得:1980年代的台灣應該視為等同於西方1960年代的社運年代。當時各類社會運動在台灣蓬勃發展,包括政治運動、農民運動、環保、原住民、勞工、小眾媒體等等,其中當然也包括了婦女運動。當時街頭抗爭激烈,幾乎每日均有上萬人上街示威遊行。這股社會改革的力量後來促使了台灣1987年的解嚴。

解嚴開啟了台灣歷史敘述重整的工程,日治記憶、二二八記憶、白色恐怖記憶等等在戒嚴時期消音的民間記憶得以被挖掘並搬上論述檯面。我們世代的文學批評和台灣當時正如火如荼展開的社會運動緊密連結。但是,隨著報禁解除和電視媒體發達,台灣公共領域論述的生態劇烈轉變,文學扮演台灣思想先鋒的角色逐漸式微。

此書所反映的性別文學勾連的社會議題顯然與前一世代大不相同。情慾論述可深可淺,可寬可窄,紀大偉的章節討論同志與愛滋病論述所涉及的疾病與「人」的思考,示範了這個世代性別文學研究的開拓性和無窮潛力。

女人何以「為人」?性別越界的人如何為「人」?而從「女性」到「性別」的研究論述,如何開展「人」的空間?這或許是女性文學批評和性別文學批評最值得注意的貢獻吧!●

編者:王鈺婷

出版:聯經出版

定價:350元

【內容簡介➤】

編者簡介:王鈺婷

成功大學臺灣文學系博士,現任清華大學臺灣文學研究所教授。研究領域為臺灣戰後女性文學、散文研究、臺港文藝交流。著有《女聲合唱——戰後臺灣女性作家群的崛起》、《身體、性別、政治與歷史》。

策劃單位簡介:國立臺灣文學館

臺灣文學的發展,從早期原住民、荷西、鄭氏、清領、日治、戰後,世代更迭,族群交融,累積大量文學作品,孕育出豐厚多元的內涵。國立臺灣文學館為我國第一座國家級的文學博物館,除蒐藏、保存、研究的功能外,更將透過展覽、活動、推廣教育等方式,使文學親近民眾,帶動文化發展。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量