英美書房》愛爾蘭暢銷作家露辛妲.萊莉(Lucinda Riley)抗癌4年後逝世,及其他藝文短訊

【作家動態】

■愛爾蘭暢銷作家露辛妲.萊莉(Lucinda Riley)不敵病魔,抗癌4年後過世,享年55歲。萊莉於文壇出道將近30年,以羅曼史和大眾小說著稱,也與兒子合作創作童書「守護天使」系列,作品被翻譯成37種語言、於40國出版,在義大利和德國都曾入圍文學獎項。

萊莉生前最後一部作品《The Missing Sister》為「七姊妹」系列第7本,「七姊妹」系列故事靈感來自希臘神話中的普勒阿得斯七姊妹,她們個性迥異,但都毫不掩飾自己對愛的渴望和追求。《The Missing Sister》在澳洲、紐西蘭、南非、英國都登上暢銷榜,全系列全球暢銷超過1500萬冊。泛麥米倫出版社成人小說出版部門總監Jeremy Trevathan表示相當榮幸能和萊莉合作:「大眾小說常常被人瞧不起,但當像露辛妲這種作者突破刻板印象,觸動讀者心弦時,真的是做出版的無上喜悅。」

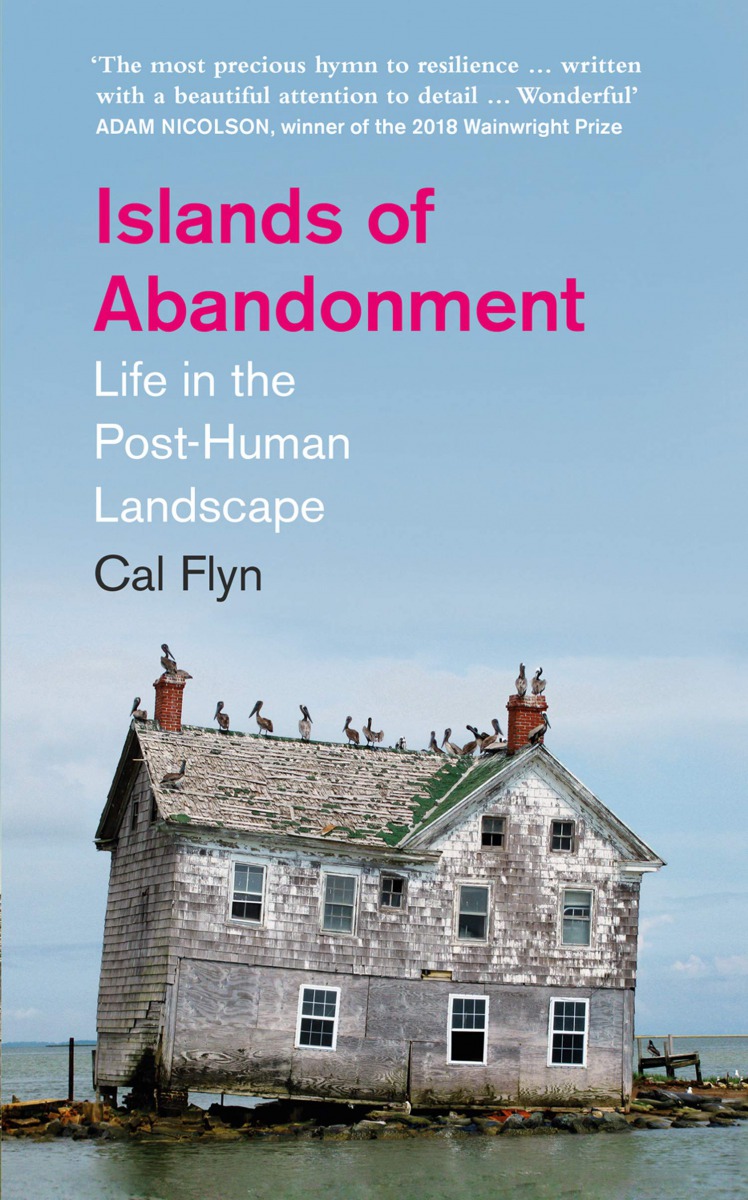

■過去一年間許多國家都經歷長時間封城,但是苦悶中也有驚喜,野生動物難得在都市叢林悠哉現身的新聞不斷從各國傳出,少了人類踏訪的山林川流也更加生機蓬勃,不禁令人反思人類平日對於大自然的干預。蘇格蘭記者Cal Flyn出版她的第二本自然寫作調查《Islands of Abandonment》,帶領讀者深入探索12個被人類荼毒後廢棄、如今生態復甦的奇蹟之地,例如核災後的車諾比、一戰期間生靈塗炭的法國凡爾登(Verdun),或是遭到重度工業污染的蘇格蘭城鎮。Flyn為了探訪祕境冒了不少風險,但即使當她踏入空蕩許久的廢棄鬼屋、無視告示鑽進鐵刺網圍起的禁區,或是在有毒廢棄泥濘飛濺的瞬間,她富含詩意的筆觸仍冷靜自若。在Flyn的觀察捕捉下,讀者得以見到在人類缺席的環境裡,大自然的自癒能力有多麽神奇。

■過去一年間許多國家都經歷長時間封城,但是苦悶中也有驚喜,野生動物難得在都市叢林悠哉現身的新聞不斷從各國傳出,少了人類踏訪的山林川流也更加生機蓬勃,不禁令人反思人類平日對於大自然的干預。蘇格蘭記者Cal Flyn出版她的第二本自然寫作調查《Islands of Abandonment》,帶領讀者深入探索12個被人類荼毒後廢棄、如今生態復甦的奇蹟之地,例如核災後的車諾比、一戰期間生靈塗炭的法國凡爾登(Verdun),或是遭到重度工業污染的蘇格蘭城鎮。Flyn為了探訪祕境冒了不少風險,但即使當她踏入空蕩許久的廢棄鬼屋、無視告示鑽進鐵刺網圍起的禁區,或是在有毒廢棄泥濘飛濺的瞬間,她富含詩意的筆觸仍冷靜自若。在Flyn的觀察捕捉下,讀者得以見到在人類缺席的環境裡,大自然的自癒能力有多麽神奇。

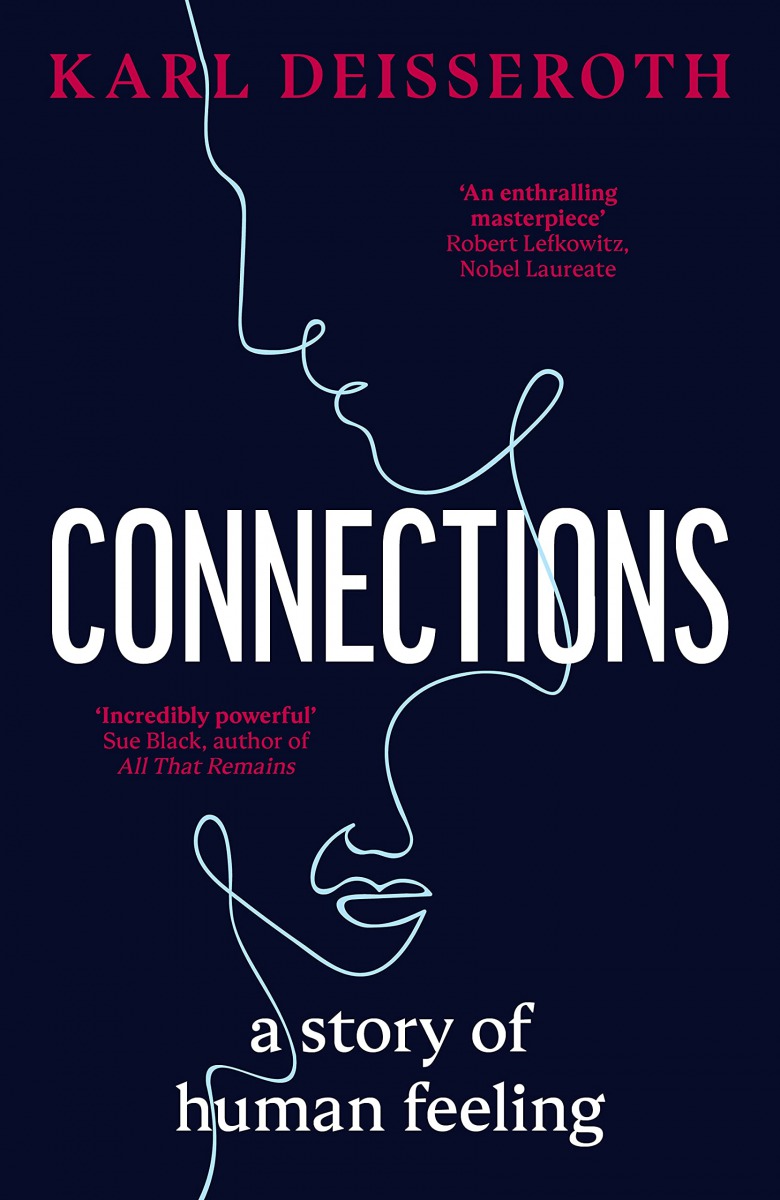

■美國史丹佛大學生物工程教授兼精神疾病和行為科學教授Karl Deisseroth推出第一本科普書《Connections: A Story of Human Feeling》,試圖以光遺傳學(optogenetics)技術,解開腦細胞如何影響人類情緒和行為的祕密。光遺傳學技術可使特定腦細胞對光敏感,再藉由光纖的閃光,像開關一樣活化或抑制該細胞的運作。Deisseroth是該領域先驅之一,對開發相關技術貢獻卓越,曾獲頒海尼根醫學獎(Heineken Prize in Medicine)、Warren Alpert基金會獎等獎項。

■美國史丹佛大學生物工程教授兼精神疾病和行為科學教授Karl Deisseroth推出第一本科普書《Connections: A Story of Human Feeling》,試圖以光遺傳學(optogenetics)技術,解開腦細胞如何影響人類情緒和行為的祕密。光遺傳學技術可使特定腦細胞對光敏感,再藉由光纖的閃光,像開關一樣活化或抑制該細胞的運作。Deisseroth是該領域先驅之一,對開發相關技術貢獻卓越,曾獲頒海尼根醫學獎(Heineken Prize in Medicine)、Warren Alpert基金會獎等獎項。

在本書中,Deisseroth結合患者個案和科學研究,探索情緒和精神疾患的根源,例如飲食障礙患者的大腦如何抵抗生存本能產生的飢餓感;無法為去世妻子哭泣的新婚丈夫,是否也無法感受到焦慮和希望。本書揭露許多尖端科學發現,但透過Deisseroth優美的文字和哲學探索,啟發讀者思考「自我」從何而來。

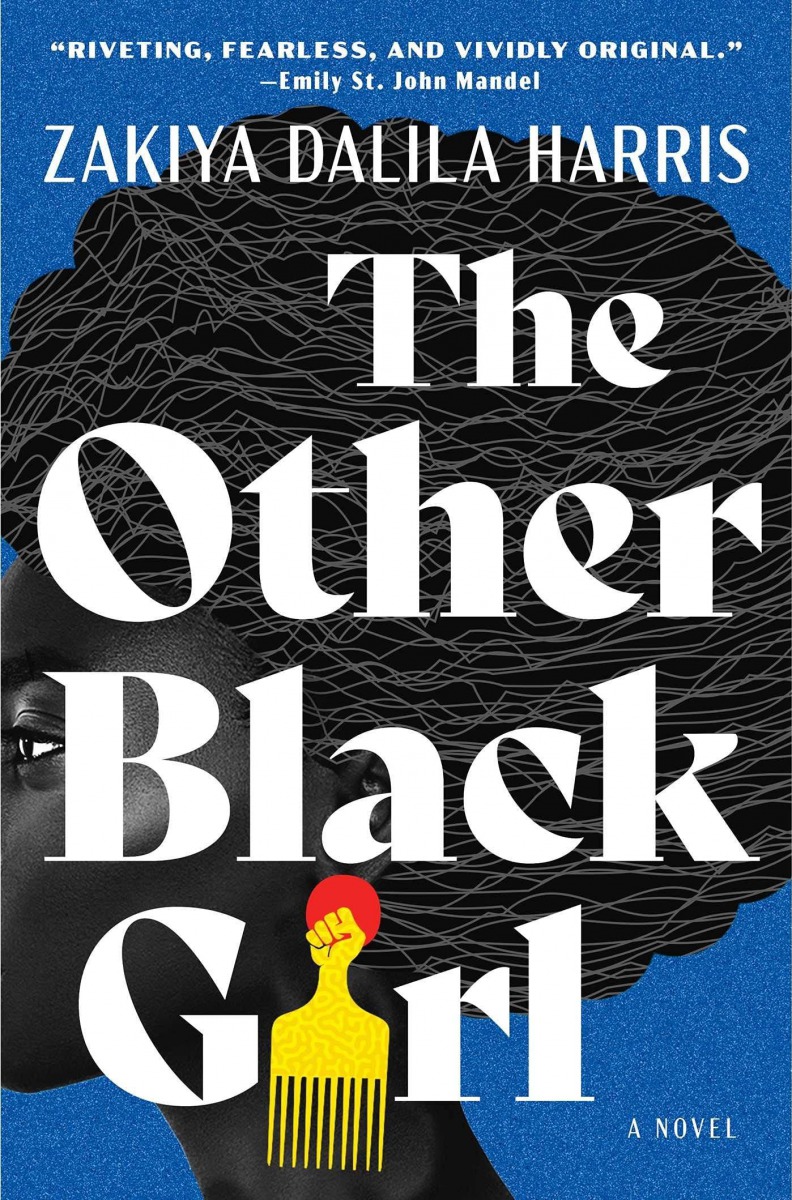

■美國新人作家Zakiya Dalila Harris眾所矚目的出道作《The Other Black Girl》去年歷經14家出版社競標美國版權,最終由Atria Books出版社付出百萬美金買下,出版後更入選邦諾書店、《早安美國》等媒體的讀書俱樂部選書。Harris曾在企鵝藍燈書屋旗下的Knopf出版社擔任助理編輯,她將犀利的職場和文化觀察,寫成這本兼具恐怖、懸疑和諷刺幽默的黑人編輯求生記,被喻為出版界的《逃出絕命鎮》(Get Out),也已售出影視版權。

■美國新人作家Zakiya Dalila Harris眾所矚目的出道作《The Other Black Girl》去年歷經14家出版社競標美國版權,最終由Atria Books出版社付出百萬美金買下,出版後更入選邦諾書店、《早安美國》等媒體的讀書俱樂部選書。Harris曾在企鵝藍燈書屋旗下的Knopf出版社擔任助理編輯,她將犀利的職場和文化觀察,寫成這本兼具恐怖、懸疑和諷刺幽默的黑人編輯求生記,被喻為出版界的《逃出絕命鎮》(Get Out),也已售出影視版權。

《The Other Black Girl》主角Nella是出版社編輯助理,也是全公司唯一的黑人員工。當同為黑人女性的Hazel加入後,Nella原以為終於在白茫茫的出版業裡找到同伴,沒想到Nella逐漸被邊緣化,Hazel則成為辦公室寵兒。某日,Nella收到匿名字條,威脅她離開出版社,辦公室裡的流言蜚語、暗算排擠愈來愈令人無法忍受。這一切的幕後黑手,究竟是公司裡讓她覺得自己格格不入的白人同事和主管,還是看似站在同一邊的「另一個黑人女孩」?

【得獎消息】

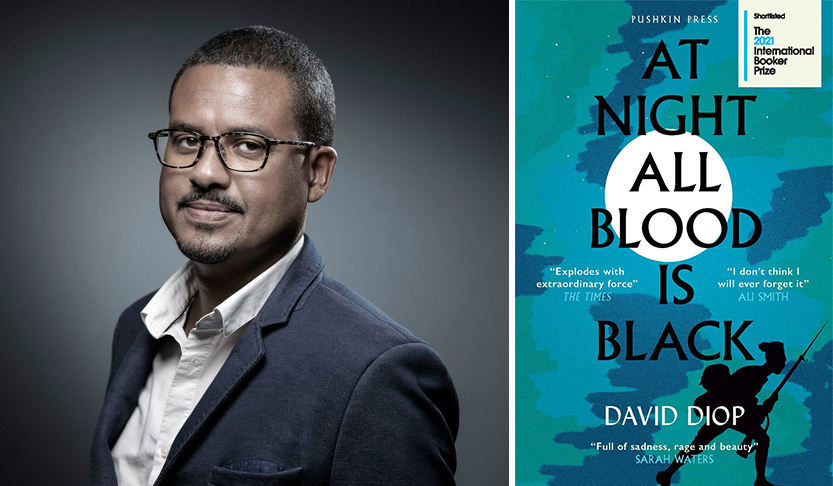

■今年國際布克獎得主於本月出爐,頒給法國作家大衛.迪歐(David Diop)的小說《At Night All Blood Is Black》,迪歐將和該書英文譯者安娜.莫修瓦奇斯(Anna Moschovakis)平分5萬英鎊(約新台幣195萬元)獎金。國際布克獎設立於2005年,入選條件為由英國或愛爾蘭出版社出版的外文小說英譯本。除了得獎作品外,入圍決選的其他5本書的作者和譯者也各可獲得1000英鎊。過去得獎者包括韓國作者韓江的《素食者》、波蘭小說家朵卡萩的《雲遊者》等。

《At Night All Blood Is Black》背景設在一次世界大戰,在西方戰線為法國打仗的塞內加爾士兵Alfa,自從童年好友兼戰友Mademba去世後便逐漸陷入瘋狂,開始夜夜殘殺壕溝裡的德國敵人。歷史上,一戰期間有13萬5千名塞內加爾士兵在歐洲為法國打仗,其中約有3萬人死於戰爭。迪歐的曾祖父曾是參戰的塞內加爾士兵之一,卻絕口不提當年情形,這也讓迪歐興起探究那場戰爭的念頭,尤其是士兵們每日處在生死關頭所產生的緊密關係。本書在歐美獲得多項大獎,包括由2000名高中生投票選出的「高中生龔固爾獎」(Prix Goncourt des Lycéens)。國際布克獎評審形容本書非常「嚇人」,閱讀的過程有如被催眠一般,攪起千堆情緒,心中不斷注入新的想法,敘事手法非凡而震撼人心。

■第105屆普立茲獎在6月11日透過Youtube直播宣布得獎名單。為了讓18位評審們在安全的情況下當面討論得獎名單,本屆普立茲獎再度延後開獎時間。回應過去一年美國的社會情勢,本屆獲獎的5本作品從不同的角度與形式聚焦多元種族的生命經驗。

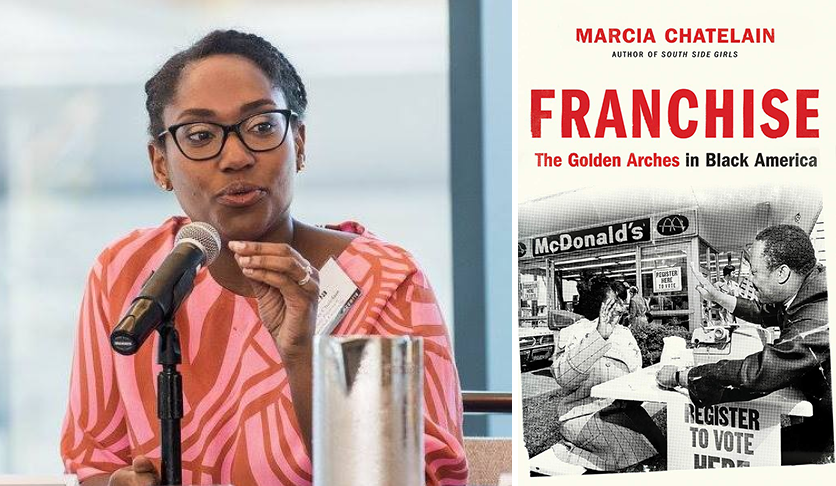

歷史類得獎作品《Franchise: The Golden Arches in Black America》檢視連鎖速食店在種族與資本主義間所扮演的複雜角色。當我們要為萬惡的貧窮肥胖問題興師問罪時(這尤其好發於黑人群體),唾手可得、便宜美味但缺乏營養的垃圾食物總是首當其衝,速食店就成了頭號戰犯。然而,1968年金恩博士遭暗殺之後,民權領袖、速食企業、黑人資本家、名人與聯邦官僚體系攜手展開前所未有的合作,讓因為膚色而到處求職碰壁的黑人們,能安心在自家社區的速食連鎖店任職,進而拉升黑人社群的生活品質。作者Marcia Chatelain從1940年麥當勞首次推出得來速服務,到1960年代在美國南部速食店所發起的黑人民權抗爭運動,再寫到2014年引發後續一連串抗議請願活動的麥可布朗命案——1名白人警員在麥當勞射殺沒有攜帶槍械的18歲黑人青年。因為本書的深度研究與出色的描述,讓《Franchise》成為美國資本主義與種族研究上不可或缺的故事。

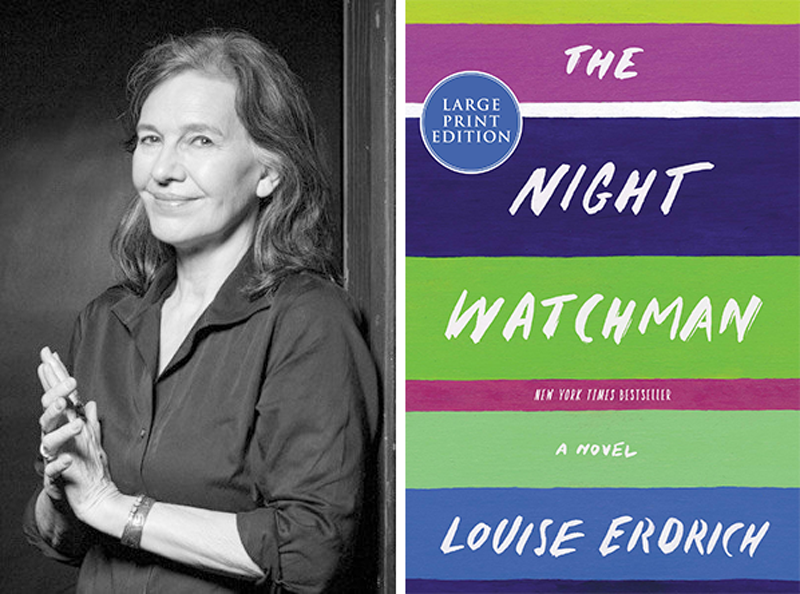

小說獎則頒給Louise Erdrich的《The Night Watchman》。Erdrich在2012年就曾以《The Round House》獲得美國國家書卷獎,2009年的作品也曾入圍普立茲小說獎決選。《The Night Watchman》的故事是Erdrich從她祖父不平凡的人生獲取靈感。現實中,Erdrich的祖父是一位職業守夜人,當年曾反抗政府驅逐原住民的滅絕行動;而在她的故事中,除了貧窮但願意為他者挺身而出的守夜人之外,還有勇敢、有主見的奇帕瓦族女孩Patrice,在他們的努力下終於阻止了1953年的解放法案。Erdrich筆下的虛構人物被迫與人性裡最美好與最差勁的衝動搏鬥,令人印象深刻。評審讚許這是一個壯麗、呈現多元立場的小說,靈巧且富有想像力。

普立茲文學獎項完整名單:

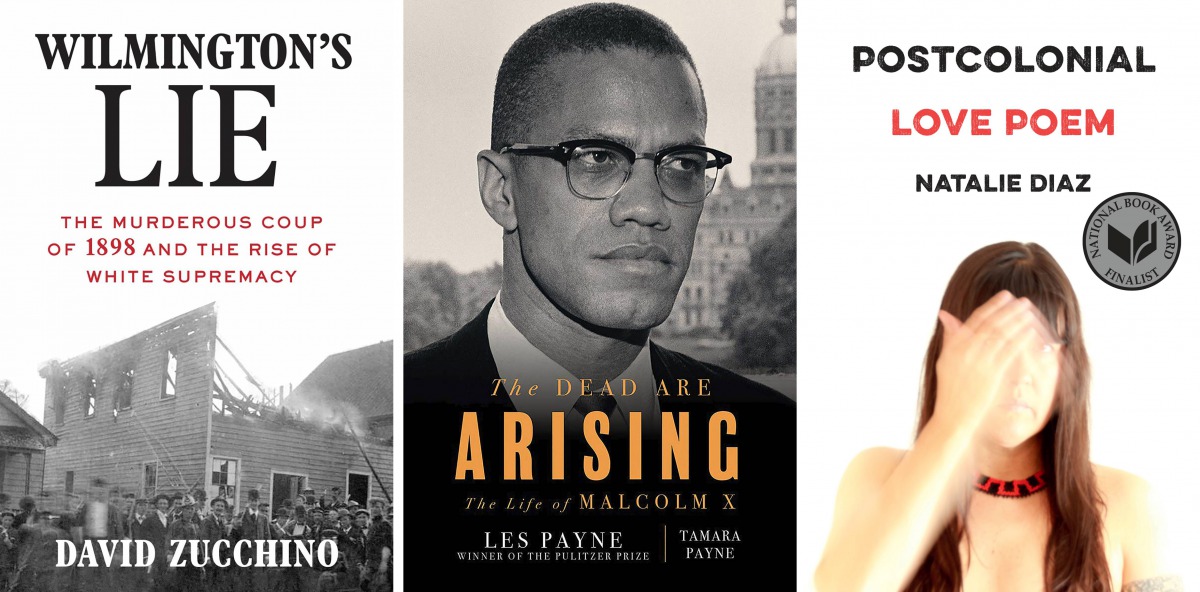

- 非小說獎:David Zucchino《Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy》

- 詩:Natalie Diaz《Postcolonial Love Poem》

- 傳記:Les Payne(已逝) 和 Tamara Payne《The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X》

- 歷史:Marcia Chatelain《Franchise: The Golden Arches in Black America》

- 小說:Louise Erdrich《The Night Watchman》

■6月是「同志驕傲月」,美國浪達文學獎每年都在此時頒獎,表揚和推廣同志文學寫作,今年已邁入第33年。浪達文學獎去年因疫情停辦頒獎典禮,今年典禮則在線上透過Zoom舉行,由曾以《Blue Boy》獲浪達獎的作家Rakesh Satyal主持,共頒發24個女同志、男同志、雙性戀、跨性別的文學獎項,類型包括小說、自傳或傳記、兒童或青少年文學、懸疑、科幻/奇幻/恐怖類、漫畫、學術研究等,完整獲獎名單詳見浪達文學獎官網。

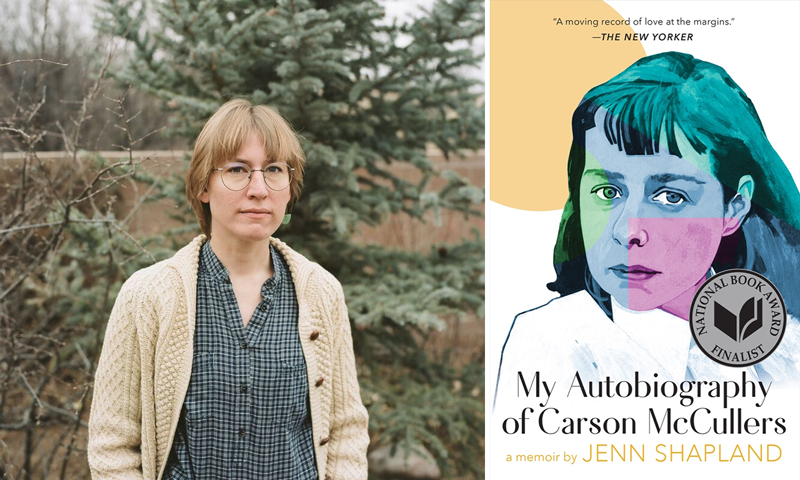

多次獲選擔任駐點作家的Jenn Shapland,將個人故事與作者研究交織書寫成出道作《My Autobiography of Carson McCullers: A Memoir》,本書不僅入圍美國國家書卷獎非小說類決選,今年更拿下「浪達女同志回憶錄/傳記獎」。Shapland因緣際會發現一名女子寫給美國作家卡森.麥卡勒斯(Carson McCullers)的書信,信中描繪的麥卡勒斯不同於歷史記載的形象,於是Shapland出於好奇心展開研究。隨著一步步深入探索這位美國作家的檔案和歷史物件,Shapland不但發現麥卡勒斯不為人知的人生片段,也逐漸了解女性的酷兒愛情故事如何被其他異性戀敘事掩蓋,進一步以嶄新的眼光回顧自己的人生。

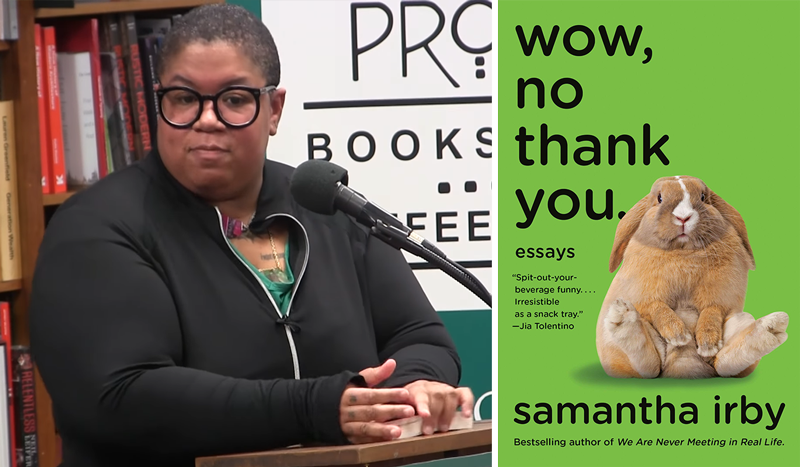

紐約時報暢銷作家Samantha Irby的最新散文集《Wow, No Thank You.》獲頒「浪達雙性戀非小說獎」,書中以她一貫的幽默、誠實和喧鬧,寫出女人四十在婚姻、身體機能和工作上所遭遇的種種情境。Irby中年事業小成,出版暢銷書後辭去了接待員的工作、改當專職作家,和妻子搬到一幢附花園的新屋,寫作之餘忙著主持讀書會和做大盤沙拉。她常在洛杉磯待上數週,與影視高層開會,順便研究星座。Irby時而正經、時而真情流露,更多時候令人捧腹大笑,將疫情期間的恐慌和居家生活寫得趣味橫生,被《紐約時報》讚為「居家隔離時期最偉大的吟遊詩人」。

【產業消息】

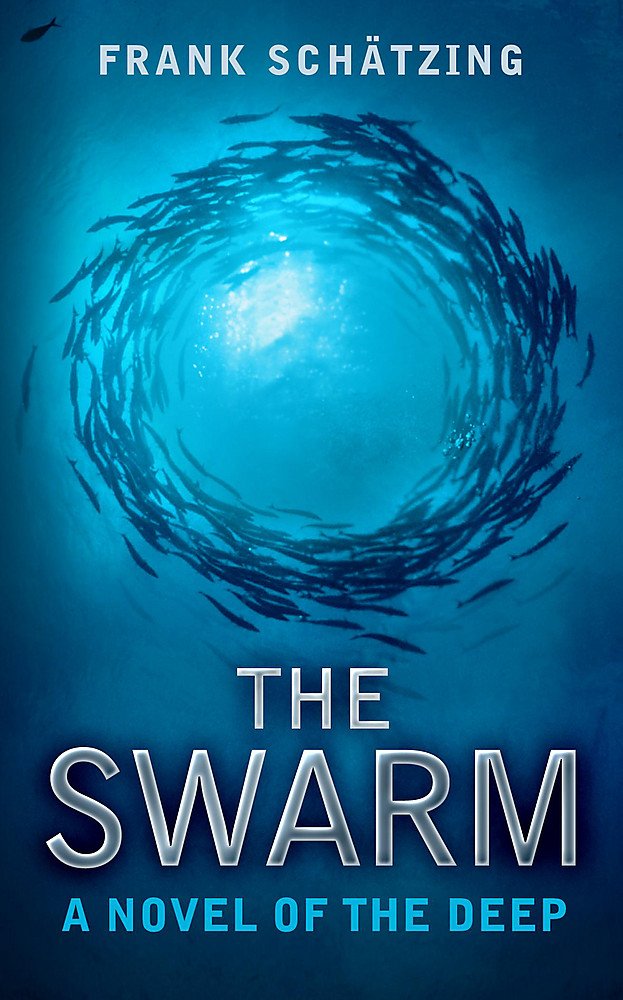

■海洋生態驚悚小說《群》的英文翻拍影集《The Swarm》終於在本月開拍,第一季預計明年播出。原著作者薛慶(Frank Schätzing)參與劇本寫作,執行製作人團隊則由榮獲3座艾美獎、打造6季《冰與火之歌:權力遊戲》的Frank Doelger領銜。各國影星雲集,除了來自德、英、美、芬蘭、瑞典、比利時等地的知名影星與新秀,甚至連日劇天王木村拓哉也參與其中。Doelger表示:「為了反映今日科學組織的多樣化,我們重新建構角色。目前的演員陣容是當年(2004年)這部小說還在寫作時所無法想像的。」

■海洋生態驚悚小說《群》的英文翻拍影集《The Swarm》終於在本月開拍,第一季預計明年播出。原著作者薛慶(Frank Schätzing)參與劇本寫作,執行製作人團隊則由榮獲3座艾美獎、打造6季《冰與火之歌:權力遊戲》的Frank Doelger領銜。各國影星雲集,除了來自德、英、美、芬蘭、瑞典、比利時等地的知名影星與新秀,甚至連日劇天王木村拓哉也參與其中。Doelger表示:「為了反映今日科學組織的多樣化,我們重新建構角色。目前的演員陣容是當年(2004年)這部小說還在寫作時所無法想像的。」

《群》出版至今17年,在全球已被譯成將近30種語言,故事由一樁樁異象揭開序幕:法國頂級餐廳裡自爆的龍蝦、加拿大攻擊賞鯨船的鯨群、包圍印尼與澳洲海岸的劇毒水母、被扯斷的深海電纜⋯⋯短時間內全世界海洋生物的攻擊合作無間,全球科學家攜手團結,推斷幕後有個具備高等智慧的可怕生物——Yrr,指揮這一切駭人的復仇。而當軍方、企業、狂熱的環保分子也摻和其中,整起事件再度朝詭譎的方向發展。面對海洋的敵意,人類該如何找出敵人與動機?該起身抗擊或是尋求和平共生之道?

■搶救瑰寶大作戰!英國各大圖書館與博物館聯手募款,目標1500萬英鎊(約5.73億台幣),要從蘇富比拍賣會上買下勃朗特三姊妹(Brontë sisters)、珍.奧斯汀(Jane Austen)等人的手稿,避免大英文學瑰寶四散後再度淪為個人私藏。維多利亞時期的工業家兄弟檔William Law與Alfred Law在19世紀末到20世紀初建立了他們的私人文學圖書館與藏寶庫——Honresfield Library。這座私人圖書館管理妥善,但1939年後便幾乎不再開放,直到今年5月底蘇富比宣布將在夏天拍賣館藏,超過500種作家手稿、初版書與親筆書信才重見天日。其中最受人矚目的,是老早被學者們認定佚失的艾蜜莉.勃朗特的手寫詩稿(附上姊姊夏洛特的校改),後續還發現了珍.奧斯汀給姊姊的親筆信,信中記錄了這位作家一段即將走到盡頭的戀情。

為了搶救這些文物,規模宏大者如大英圖書館、蘇格蘭國家圖書館、牛津大學的博德立圖書館(Bodleian Library),小如奧斯汀、勃朗特、彭斯(Robert Burns)、史考特(Walter Scott)等文學家/詩人的故居博物館,聯合組成了慈善組織「國家圖書館之友」(Friends of the National Libraries,簡稱FNL)向私人與財團法人勸募資金,同時也在網路上發起小額募資,目標是募集1500萬英鎊。蘇富比得知這個消息後,也同意將Honresfield Library第一部分藏品的拍賣會日期再從7月向後延,讓FNL有時間去籌募更多資金。

■牛津大學出版社(Oxford University Press,簡稱OUP)預計於今年8月底關閉子公司「Oxuniprint」,運作五百多年的印刷部門將走入歷史。OUP於1586年獲官方授予印刷權,但早在1478年就印出第一本書,只比英格蘭第一間印刷廠晚兩年設立。自17世紀以降,OUP的印刷事業聲名卓越,曾負責將詹姆士王欽定版聖經(King James Bible)付梓,許多重要的學術論著也在這裡出版。但1989年後,OUP開始將旗下書籍的印刷業務外包,只留下位於基靈頓(Kidlington)的Oxuniprint印刷廠替少數客戶服務,包括牛津大學和英國NHS國民保健服務等。Oxuniprint發言人表示,關廠是公司近期回顧營運情形後所下的決定。印刷廠關閉將導致20人失業,OUP目前正與這些人進行一對一諮詢,看是否能將被遣散的員工轉至其他部門。●

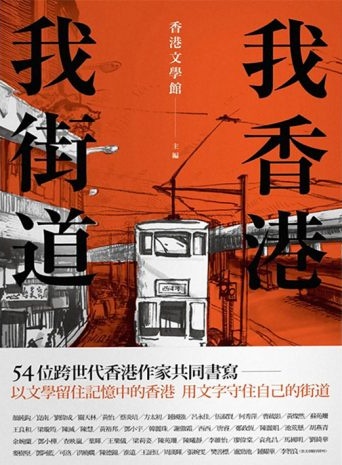

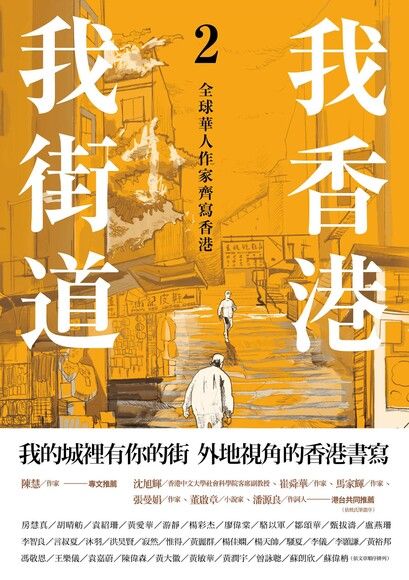

但可能我就是亂世的命,後來計畫的內容集結成書,《我香港,我街道》於2020年出版就遇到亂世,大家都懷著對2019年香港局勢的關懷來買書。

但可能我就是亂世的命,後來計畫的內容集結成書,《我香港,我街道》於2020年出版就遇到亂世,大家都懷著對2019年香港局勢的關懷來買書。

書評》寫作是個問題:朱嘉漢評《成為書寫的人:普魯斯特與文學時間》

讓我們再仔細看這問題。Faut-il en faire un roman, une étude philosophique, suis-je romancier ? 普魯斯特先用法文的無人稱主詞「il」來問寫小說、做哲學研究。雖是自問,卻是叩問客觀的必要性,而不是以主觀的「我」的考量來問「我想要」、「我能夠」、「我應該」寫小說嗎?而第一個問題也猶疑在文學與哲學之間。

第二個問題則更有趣。普魯斯特不是問「要寫什麼?」、「如何寫?」、「能成功寫出來嗎?」。普魯斯特使用的是最簡單的動詞「是(être)」。「我」,「是」或「不是」小說家,是個問題。

這問題本身是個悖論:如果沒寫出小說,怎能證明自己是否是小說家?反過來說,不是個小說家,又怎麼寫得出小說呢?

那麼,我們可以說,正是因為普魯斯特想清楚了這個問題,克服了這個困擾,因而能寫出《追憶似水年華》(以下簡稱《追憶》)這樣的「超作品」嗎?答案是否定的。當然也不僅僅如此簡單。確切來說,普魯斯特一方面自身帶著這個悖論寫起了這本無法完成之書,另一方面,這問題更是文本之內的「敘事者–我」的核心問題。

這問題讓小說的內與外,形式與內容、觀念與實踐,像是莫比斯之環一樣反覆循環,既是內部亦是外部,無法區分。

楊凱麟的《成為書寫的人》,本質上,亦從悖論展開。既是悖論,評論的語言就只能在作品之內與之相悖。深刻處理著普魯斯特與《追憶》的悖論,關鍵在於並非解開悖論,而是必須借用楊凱麟擅長的繞口令般的語法,普魯斯特悖論悖論化,直接以他的話來說:「當代書寫僅僅意謂著其無盡的詭戲,持存於悖論之中,書寫著悖論,書寫即是悖論。」

***

一如楊凱麟的斷言,書寫盡世俗繁華的普魯斯特,不論愛情、排場、嫉妒、偽裝、謊言、虛榮,目的不在於再現。因為若是再現,那麼書寫僅僅是一種追隨,而非追尋,一下子落入庸俗。畢竟,早在撰寫《追憶》之前,被退稿的文論(essais)《駁聖博夫》的開頭,普魯斯特便寫到:「我對於智力的評價與日俱減。」而《追憶》大家最熟悉的瑪德蓮段落,普魯斯特也早早告訴我們,一般所謂的回憶,不過是過去的殘餘,而非真正的過去本身。

楊凱麟緊緊扣住較少人注意並多次提及的問題,將《追憶》裡面的敘事者對於龔固爾兄弟日記裡處理的回憶書寫的懷疑放入本書思索的核心:

是以,普魯斯特的漫長書寫,並不是消磨事物原先的意義,徒勞地抓住已失去氣味的外在形貌。如同普魯斯特對於攝影的看法,有時候,與其看著照片彷彿如實呈現過去卻沒有補捉到真正的事物本質,那他寧願回到私密的回憶當中。

《成為書寫的人》當中最重要的論點,是指出《追憶》的根本在於「觀念書寫」。在楊凱麟眼裡,普魯斯特的書寫必須由觀念啟動,弔詭的是,要讓觀念能順利啟動,必須開始書寫。在此我們必須釐清,不是透過書寫抒發其思想,讓思想展現在文字中,若是如此,文字僅僅是思想的工具載體,小說只是眾多可能的形式之一。《追憶》的特殊之處,在於「思考書寫」的自身複雜交纏:

若《追憶》是某種由觀念向外延展的藝術,如楊凱麟在書中反覆展演的兩個關鍵字「問題化」與「差異化」,普魯斯特以「敘事者我」為圓心,向外不斷拓展,並回過頭來使圓心偏移,亦反覆拓墣了事物的輪廓。那麼,《成為書寫的人》,則是由觀念向內,將《追憶》所有的情節與人物,將小說中的人物與情節,繫在觀念本身。

楊凱麟的書寫策略,在於重新以哲學語言再度問題化《追憶》。他不斷援引布朗修、德勒茲、羅蘭巴特、德希達,看似延伸,在外部延展開《追憶》與普魯斯特的可能詮釋空間。實際上這可能空間卻意外的座落在內部。評論一事,在楊凱麟的書寫裡不僅持續問題化,甚至也「差異化」:《追憶》竟在他的問題化閱讀中,差異於其自身。

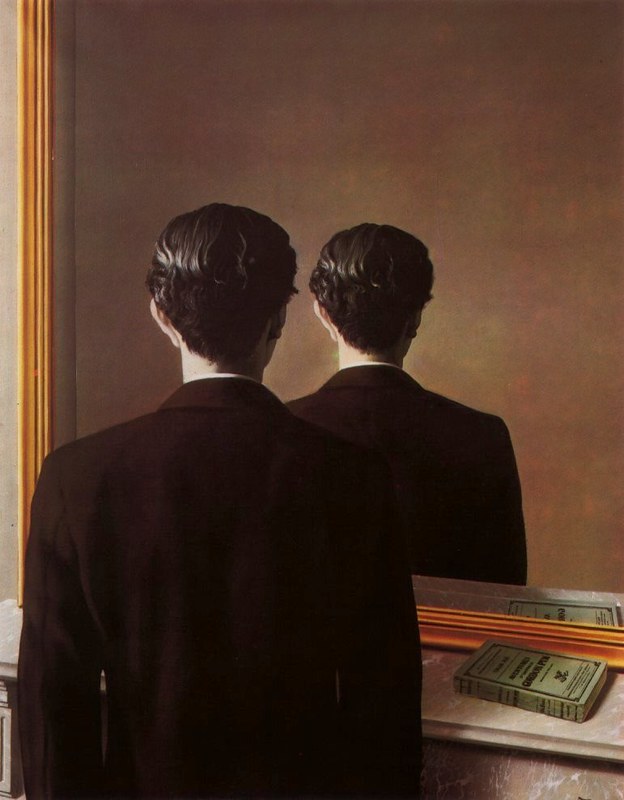

普魯斯特以小說展開他的哲思,拓展一個觀念性的世界卻不輕易展現抽象思考,而將豐富的人物、描寫與情節展露。楊凱麟則採取鏡像般的工程,將小說的小說性切分,壓縮在哲思之中。

***

《成為書寫的人》的構成,大約可以粗分三個部分:

第一部分在於愛情,由前兩章構成。這部分主要處理普魯斯特是如何透過曖昧、無法掌握且反覆折磨的愛情對象,來演繹為何對普魯斯特而言,愛情占據小說的重心。畢竟,「對於普魯斯特而言,因為愛情,我們取得一張差異化的門票」。其中,尤以奧黛特的謊言構成的不斷流變、不一致、矛盾,而成為一個不可掌握的「讓斯萬啟動個體化作用的他者」的論述,以及談論小說第二卷海邊的少女們是如何「不同調」而成為並非因為本質而是因為差異才令人辨認的團體,將《追憶》的兩大重要愛情事件,可以用差異化的方式重新閱讀。

第二部份則是三到五章,則從小說中以三位藝術家,音樂(凡特伊)、繪畫(埃爾斯蒂爾)、歌劇(拉貝馬),不斷回返叩問普魯斯特對於作品的思考。楊凱麟以不斷重複的方式,將普魯斯特意圖訴說的「藝術並非現實再現」的觀念完全觀念化。

第三部分,則是從第六章到最後,也可視作本書的後半部,楊凱麟專注處理普魯斯特的書寫問題,將前面的論述叩回,強力環繞寫作的悖論展開。但或許也並非展開,而是一層層論述同時,又將之擠壓回去,楊凱麟讓自己談論書寫的書寫,不是事不干己的外部論述,而是自身早已實踐的悖論書寫。

我們可以說,後半部的論述,不僅觸及的是普魯斯特書寫的核心,亦是楊凱麟長期以來不斷與文學對話,從《書寫與影像》、《虛構集》,乃至於「字母會」的計畫,所凝聚出來的再一次的全力出擊。

哲學與文學相遇,絕不可是追隨在文學語言亦步亦趨(尤其小說語言)的附加解釋,亦不會是利用文學作為幌子而自溺的獨語,在兩者相遇的時刻,哲學語言早已先一步文學化,也將文學文本哲學化,不論這作品寫成多久。而兩者之間在靠得最近,幾乎疊合教之時,你會發現,它們兩者進一步地各自殊異。

《成為書寫的人》是台灣難得深入談論《追憶似水年華》的專著,亦是延續楊凱麟長期以來殊異的「文學論」書寫的成果。成果如何或許可待將來,但可以確定的是,要與普魯斯特對賭,只有孤注一擲之途,成為書寫的人。●

作者:楊凱麟

出版:時報文化

定價:380元

【內容簡介➤】

作者簡介:楊凱麟

巴黎第八大學哲學場域與轉型研究所博士,國立臺北藝術大學藝術跨域研究所教授。研究當代法國哲學、美學與文學,曾獲《中央日報》海外小說獎。小說創作實驗「字母會A-Z」策劃人。著有《書寫與影像:法國思想,在地實踐》、《分裂分析福柯》、《分裂分析德勒茲》、《祖父的六抽小櫃》、《發光的房間》、《虛構集:哲學工作筆記》,譯有《德勒茲論傅柯》、《消失的美學》、《德勒茲─存有的喧囂》、《傅柯考》(合譯)等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量