東亞書房》《昭和45年女.1970年女》重現70年代繽紛多彩世界,及其他藝文短訊

【業界新聞】

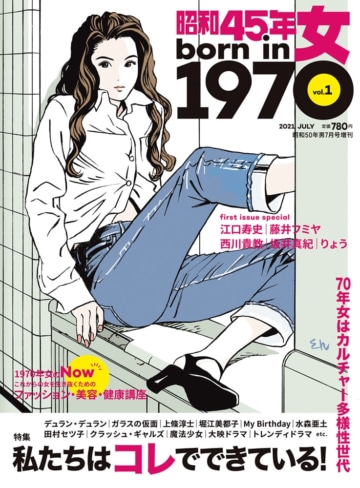

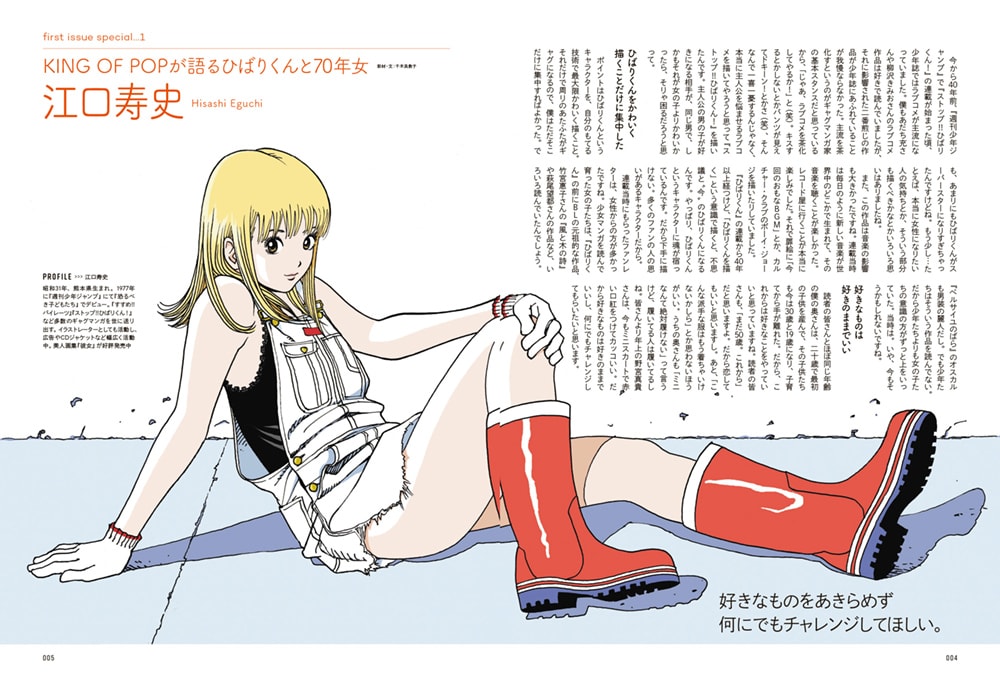

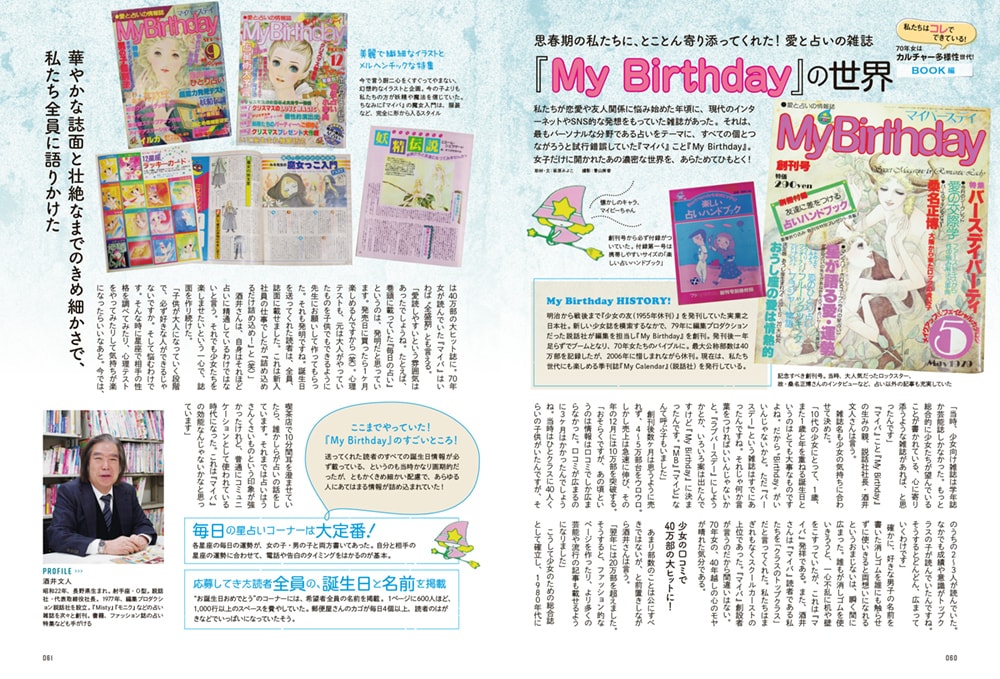

▇發行《昭和40年男》、《昭和50年男》雜誌的出版社クレタパブリッシング(Crete Publishing),於上個月底推出全新「姐妹誌」《昭和45年女.1970年女》,將懷舊風年齡限定雜誌拓展到女性市場,日本雅馬遜及其他網路書店的庫存在開賣前便被訂購一空,預料之外的廣大迴響使出版社決定緊急增刷。出版社提到,年代系列雜誌並非單純展現「懷古趣味」,而是希望以「溫故知新」這個概念為目標,將懷舊記憶的共鳴,轉化為明日生存的活力。《昭和45年女.1970年女》創刊號邀請漫畫家暨插畫家江口壽史繪製封面,並從音樂、漫畫、動畫、書籍、偶像、戲劇、時尚、保健等各個領域,重現70年代繽紛多彩的世界。

▇發行《昭和40年男》、《昭和50年男》雜誌的出版社クレタパブリッシング(Crete Publishing),於上個月底推出全新「姐妹誌」《昭和45年女.1970年女》,將懷舊風年齡限定雜誌拓展到女性市場,日本雅馬遜及其他網路書店的庫存在開賣前便被訂購一空,預料之外的廣大迴響使出版社決定緊急增刷。出版社提到,年代系列雜誌並非單純展現「懷古趣味」,而是希望以「溫故知新」這個概念為目標,將懷舊記憶的共鳴,轉化為明日生存的活力。《昭和45年女.1970年女》創刊號邀請漫畫家暨插畫家江口壽史繪製封面,並從音樂、漫畫、動畫、書籍、偶像、戲劇、時尚、保健等各個領域,重現70年代繽紛多彩的世界。

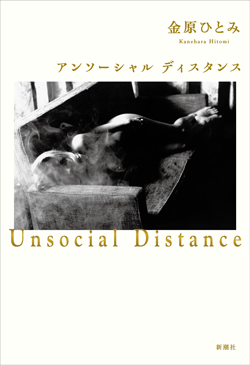

▇曾以《蛇信與舌環》、《旅行陷阱》、《安寧》等作摘得多項文學獎,去年又以《巴黎的沙漠、東京的海市蜃樓》獲得諸多好評的日本作家金原瞳,上個月底出版新作《Unsocial Distance》(新潮社)。金原透過Strong Zero、Debugger、Conscientia、Unsocial Distance、Technobreak等5個短篇,刻畫疫病蔓延、自肅封城的時刻,因樂團演出終止而陷入絕望的青年男女、在酒精催化下突破臨界值的瘋狂靈魂,以及在瀰漫著閉塞感的都市中發出緊迫吶喊的人們,各式各樣突破沸點的人性掙扎。音樂家暨小說家尾崎世界観形容這部作品為「彷彿透視腹中景象、即便感到痛苦也不得不讀下去的、猶如胃鏡一般的小說。」

▇曾以《蛇信與舌環》、《旅行陷阱》、《安寧》等作摘得多項文學獎,去年又以《巴黎的沙漠、東京的海市蜃樓》獲得諸多好評的日本作家金原瞳,上個月底出版新作《Unsocial Distance》(新潮社)。金原透過Strong Zero、Debugger、Conscientia、Unsocial Distance、Technobreak等5個短篇,刻畫疫病蔓延、自肅封城的時刻,因樂團演出終止而陷入絕望的青年男女、在酒精催化下突破臨界值的瘋狂靈魂,以及在瀰漫著閉塞感的都市中發出緊迫吶喊的人們,各式各樣突破沸點的人性掙扎。音樂家暨小說家尾崎世界観形容這部作品為「彷彿透視腹中景象、即便感到痛苦也不得不讀下去的、猶如胃鏡一般的小說。」

▇年僅18歲的小作家珠川こおり,以5月底出版的處女作《檸檬老師》(講談社)奪得第15屆小説現代長編新人獎,成為該獎項有史以來最年輕的獲選者,並獲得腦科學家茂木健一郎及作家朝井まかて、伊集院静、藥丸岳等人讚賞。

▇年僅18歲的小作家珠川こおり,以5月底出版的處女作《檸檬老師》(講談社)奪得第15屆小説現代長編新人獎,成為該獎項有史以來最年輕的獲選者,並獲得腦科學家茂木健一郎及作家朝井まかて、伊集院静、藥丸岳等人讚賞。

珠川自小學2年級開始創作,期間一度因準備高中入學考試而停筆,進入高中後再次踏上創作之路。《檸檬老師》講述就讀小學3年級、因為具有能從聲音和數字「看到」顏色的共感聯覺而被班上同學取笑的「我」,某天在音樂教室遇到了一名有著檸檬色的眼瞳、同樣身為聯覺者的中學3年級少女的故事。

【得獎消息】

▇第67屆江戶川亂步獎於上個月公告,得獎作品為伏尾美紀的《Semper Fi:永遠忠誠》,以及桃之雜派的《老虎殘夢》,本屆睽違10年出現2部作品並列獲選的情況。《Semper Fi:永遠忠誠》書名取自美國海軍陸戰隊格言,卻是一部以女警為主角的警探小說,講述女主角重新調查未解決誘拐案的刑事推理。《老虎殘夢》則以中國宋朝為故事舞台,譜寫洋溢著中國風情的懸疑故事。得獎作品預計將在今年9月由講談社刊行。

▇第9屆河合隼雄物語獎及學藝獎於本月初公告得獎名單,寺地はるな以去年中出版的小說《水之縫合》(集英社)奪得本屆物語獎,學藝獎則由明治大學政治經濟學系教授石山德子的《「犠牲區域」的美國:核能開發與原住民族》(岩波書店)摘得頭籌。

石山德子的《犠牲區域》以美國原住民觀點,來描述核能開發的歷史。美國作為「偉大的國家」,以保障安全及經濟發展為名目主導核能開發,但生活在環境污染最前線的,卻是甚少受惠於國安及經濟保障的原住民族群。在國家追求「最大多數人的幸福」之時,美洲原族民的聲音被漠視到何種程度?石山透過長時間的調查取材,爬梳美國社會定居殖民主義的架構,以及與之抗衡的力量。她在得獎感言中提到,「受到此次獲獎勉勵,希望未來也能繼續挖掘人們所遺忘的、抑或不想面對的故事,將這份工作踏實地持續下去。」

關於寺地はるな的小說《水之縫合》,則詳見東亞書房2020年6月藝文短訊。

【作家動態】

▇著有《日蝕》、《決壞》、《日間演奏會散場時》、《那個男人》等多部文學獎小說的作家平野啓一郎,今年5月推出新作《本心》(文藝春秋),以20年後「自由死」合法化的日本為背景,勾勒下個世代可能面對的未來。故事的主人公朔也想透過最新技術,使期望自由死的母親能與生前無二地再次復活。然而,在與母親的女性友人及曾經關係密切的老作家等人交談的過程中,朔也漸漸窺見母親截然陌生的另一面,更得知了母親向自己隱滿的衝擊性事實。平野以懸疑小說手法,訴說主角理解母親「本心」的過程,凸顯「死亡由自己決定」、「貧困」、「社會分裂」、「摯愛之人的他者性」等當代議題,並探問愛與幸福的真諦。平野自述,《本心》是他一邊想像自身所屬的「失落的一代」成為高齡者、子世代成為社會核心後可能會有的時代樣貌,一邊寫下的作品。

▇著有《日蝕》、《決壞》、《日間演奏會散場時》、《那個男人》等多部文學獎小說的作家平野啓一郎,今年5月推出新作《本心》(文藝春秋),以20年後「自由死」合法化的日本為背景,勾勒下個世代可能面對的未來。故事的主人公朔也想透過最新技術,使期望自由死的母親能與生前無二地再次復活。然而,在與母親的女性友人及曾經關係密切的老作家等人交談的過程中,朔也漸漸窺見母親截然陌生的另一面,更得知了母親向自己隱滿的衝擊性事實。平野以懸疑小說手法,訴說主角理解母親「本心」的過程,凸顯「死亡由自己決定」、「貧困」、「社會分裂」、「摯愛之人的他者性」等當代議題,並探問愛與幸福的真諦。平野自述,《本心》是他一邊想像自身所屬的「失落的一代」成為高齡者、子世代成為社會核心後可能會有的時代樣貌,一邊寫下的作品。

▇知名文學獎作家村上春樹,即將在本月底出版新書《古老而絕妙的經典唱片們》(文藝春秋)。去年東京實施居家隔離期間,向來對音樂頗有見地的村上便曾在自己的電台節目《村上Radio》分享「疫情歌單」,推薦不少經典曲目。目前為止村上曾出版的音樂類作品,包含與和田誠合著的散文集《爵士群像》和《爵士群像2》、與小澤征爾合作的對談集《和小澤征爾先生談音樂》,以及《給我搖擺,其餘免談》等作,在小說《海邊的卡夫卡》、《發條鳥年代記》、《1Q84》中,亦可窺見其對爵士樂的熱愛。《古老而絕妙的經典唱片們》,是至今第一本專談經典黑膠音樂的單著,村上精選自家架上四百多張黑膠唱片,談及百首以上名曲,向讀者細細分享他對音樂的心得。

▇知名文學獎作家村上春樹,即將在本月底出版新書《古老而絕妙的經典唱片們》(文藝春秋)。去年東京實施居家隔離期間,向來對音樂頗有見地的村上便曾在自己的電台節目《村上Radio》分享「疫情歌單」,推薦不少經典曲目。目前為止村上曾出版的音樂類作品,包含與和田誠合著的散文集《爵士群像》和《爵士群像2》、與小澤征爾合作的對談集《和小澤征爾先生談音樂》,以及《給我搖擺,其餘免談》等作,在小說《海邊的卡夫卡》、《發條鳥年代記》、《1Q84》中,亦可窺見其對爵士樂的熱愛。《古老而絕妙的經典唱片們》,是至今第一本專談經典黑膠音樂的單著,村上精選自家架上四百多張黑膠唱片,談及百首以上名曲,向讀者細細分享他對音樂的心得。

▇寫下《沒有鑰匙的夢》、《鏡之孤城》、《傲慢與善良》等代表作的直木獎作家辻村深月,本月推出新作《琥珀之夏》(文藝春秋),講述埋藏在記憶深處、幼年時期的友情與罪孽。在曾被批判為邪教的「未來學校」校地內,有死去孩童的骨骸被人發現。身為律師的法子在看到遺體時,心裡湧現出骨骸主人也許是自己認識的少女的懷疑。法子在小學時期曾經參加「未來學校」舉辦的夏季合宿,為了培養自主性,孩子們與家長分離,在校內展開共同生活。平時在學校總無法與同儕順利相處的法子,在合宿中遇到了會對自己說「我們永遠是朋友」的女孩。莫非,那個女孩早已死去……被遺忘在塵封的時間中的孩子,究竟去到了何處呢?

▇寫下《沒有鑰匙的夢》、《鏡之孤城》、《傲慢與善良》等代表作的直木獎作家辻村深月,本月推出新作《琥珀之夏》(文藝春秋),講述埋藏在記憶深處、幼年時期的友情與罪孽。在曾被批判為邪教的「未來學校」校地內,有死去孩童的骨骸被人發現。身為律師的法子在看到遺體時,心裡湧現出骨骸主人也許是自己認識的少女的懷疑。法子在小學時期曾經參加「未來學校」舉辦的夏季合宿,為了培養自主性,孩子們與家長分離,在校內展開共同生活。平時在學校總無法與同儕順利相處的法子,在合宿中遇到了會對自己說「我們永遠是朋友」的女孩。莫非,那個女孩早已死去……被遺忘在塵封的時間中的孩子,究竟去到了何處呢?

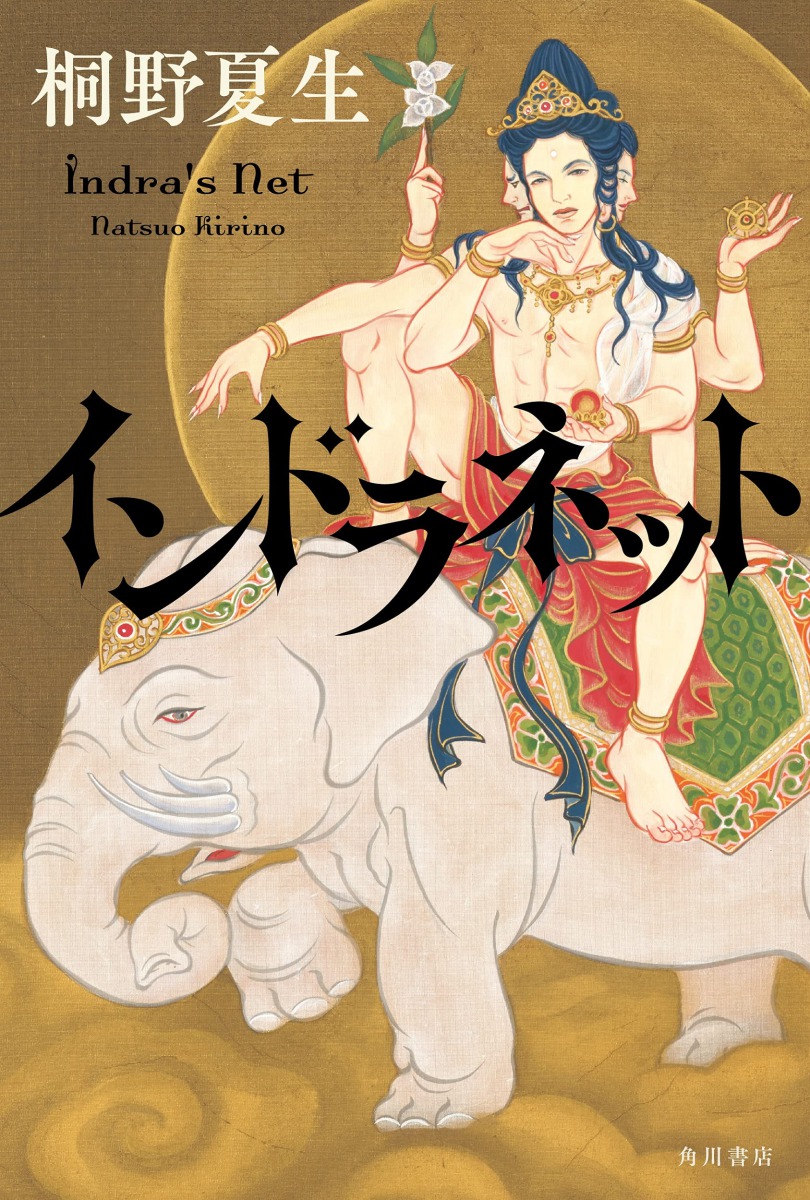

▇以《OUT》、《柔嫩的臉頰》、《殘虐記》、《東京島》等多部名作囊獲日本各大文學獎的資深作家桐野夏生,於上個月底推出新作《因陀羅之網》(角川出版),透過東南亞風格的元素呈現深具衝擊力的懸疑故事。長相平凡、運動神經不發達、學業也差強人意,可以說一無所長的八目晃,畢業後一邊從事薪資低廉的臨時工,一邊沉浸於電玩的世界中碌碌無為。他的人生中唯一值得誇耀的,就只有與深具魅力的高中同學野野宮空知及他美貌的姐妹交情匪淺這件事。然而對他自身價值如此密不可分的空知,卻在去了柬埔寨後音訊全無。阿晃為了查明空知的下落而投身東南亞的混沌之中,沒想到等待著他的,卻是空知手足三人慘烈的過去。

▇以《OUT》、《柔嫩的臉頰》、《殘虐記》、《東京島》等多部名作囊獲日本各大文學獎的資深作家桐野夏生,於上個月底推出新作《因陀羅之網》(角川出版),透過東南亞風格的元素呈現深具衝擊力的懸疑故事。長相平凡、運動神經不發達、學業也差強人意,可以說一無所長的八目晃,畢業後一邊從事薪資低廉的臨時工,一邊沉浸於電玩的世界中碌碌無為。他的人生中唯一值得誇耀的,就只有與深具魅力的高中同學野野宮空知及他美貌的姐妹交情匪淺這件事。然而對他自身價值如此密不可分的空知,卻在去了柬埔寨後音訊全無。阿晃為了查明空知的下落而投身東南亞的混沌之中,沒想到等待著他的,卻是空知手足三人慘烈的過去。

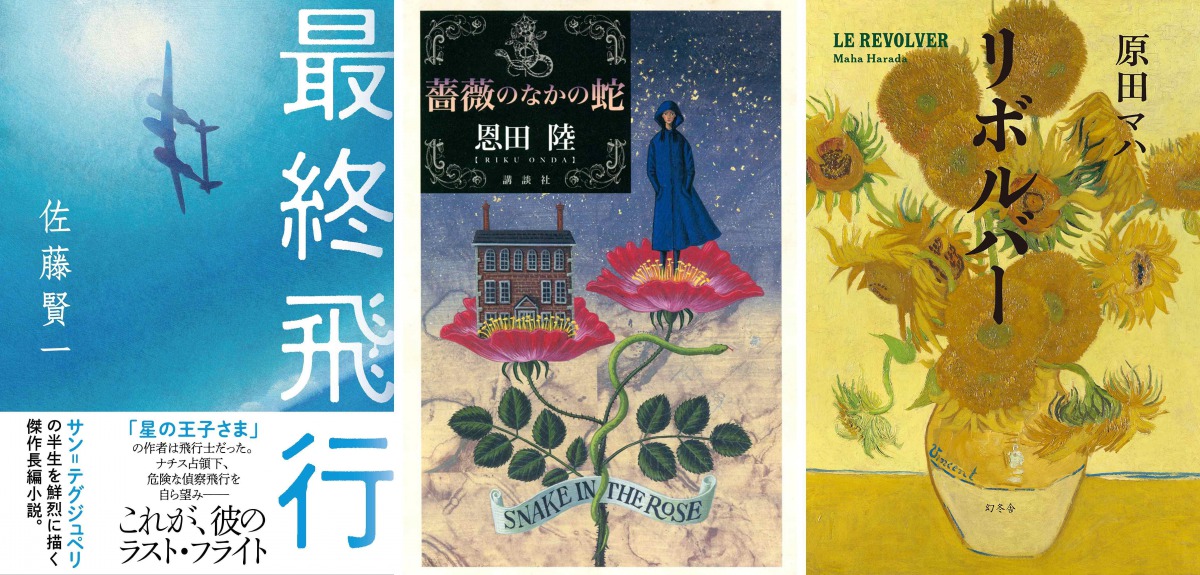

▇《傭兵皮耶爾》、《王妃的離婚》、《女信長》、《法國大革命物語》作者佐藤賢一,上個月底推出最新長篇傑作《最終飛行》(文藝春秋),描寫法國作家聖修伯里精彩豐富的生涯。名聞國際的《小王子》作者聖修伯里,除了作家身分外,也是一名飛行員。他曾旅居美加,二戰期間投身對抗納粹德國,卻在1944年的飛行任務中一去不復返。佐藤在《最終飛行》中以第二次世界大戰為背景,刻畫言語無法道盡的愛、獨一無二的友情,以及在艱難的時代追求理想的英烈身姿。

▇《夜間遠足》、《蜜蜂與遠雷》2、《骨牌效應》作者恩田陸,上個月底發售最新哥德風懸疑小說《薔薇中的蛇》(講談社),繼《黃昏的百合之骨》後,睽違17年再次推出「理瀨系列」續作。水野理瀨一角,最早可追溯到1997年出版的《三月的紅色深淵》第4章〈旋轉木馬〉,後續的《沉向麥海的果實》及《黃昏的百合之骨》更以理瀨為主角,鋪展出融合推理、幻想、懸疑元素的長篇物語。

新作《薔薇中的蛇》中,前往英國留學的理瀨,接到好友愛麗絲邀情,參加「黑玫瑰園」中舉辦的派對。這個莊園住著英國政商關係深厚的貴族雷明頓一家,理瀨也在派對期間,結識了愛麗絲美貌的大哥亞瑟及健朗的二哥戴夫。然而就在此時,莊園附近發生了被稱為「祭壇殺人事件」、死者身首異處的謀殺案,莊園內亦出現了被一分為二的死者屍體。恩田透過與前作相比稍顯成熟的理瀨視角,再次譜寫令人心生戰慄的奇幻懸疑故事。

▇文學與美術史專業出身、著有《畫布下的樂園》、《異鄉人》、《黑幕下的格爾尼卡》等多部文學獎作品的小說家原田舞葉,今年再次以擅長的美術領域為題材,推出全新小說《左輪手槍》(幻冬舍),書寫印象派畫家梵谷的死亡謎團。自巴黎大學取得美術史碩士的高遠冴,畢業後任職於小規模藝術品拍賣公司CDC,過著與繪畫為伍,每週一次辦理藝術品競拍的生活。一直以來期待能經手高價畫作的她,某天卻收到一把鏽跡斑斑的左輪手槍,據傳是梵谷自殺時所用的兇器。然而,梵谷真的是自殺嗎?或者可能是他殺呢?是誰扣下了板機?梵谷又與高更有著什麼樣的牽扯?原田以一把手槍帶出藝術史上的難解之謎,並娓娓道來孤高畫家們的生命故事。●

話題》一部用情感述說拉丁美洲世界過往歷史、當前困境的通俗著作:《白銀、刀劍與石頭》

我在1996年前往西班牙,展開拉丁美洲史學習之旅。在此期間,西班牙殖民者觀點的史料一點一滴在我的腦海中累積,進而建立起那些我自以為是的拉丁美洲史知識;雖是如此,我的胸口裡總覺得少了那種歷史學研究者該有的同理式理解情感波動。

不管是1532年皮薩羅在卡哈馬卡(Cajamarca)為綁架印加皇帝阿塔瓦爾帕(Atahualpa),而對印加士兵展開的突擊與屠殺;或是美國入侵墨西哥時,於1847年9月查普爾特佩克(Chapultepec)戰役中,因抗拒侵略者而戰死的墨西哥少年。這一切都讓我覺得拉丁美洲人民的悲、怒、哀、痛,離我很遠,因為我無法從白人所撰寫的檔案或是研究成果中,真實地感受到五百年來他們遭受到有如「薛西弗斯」魔咒般的殖民苦難。不論是西班牙人以天主之名的殖民統治,英國人以自由貿易為名的「經濟殖民」,或是而後美國所倡導歐洲不應在殖民美洲或干預美洲事務的「門羅主義」,自身卻將拉丁美洲視為禁臠,至今仍不斷以民主之名,行「帝國」之實的干預。它們的差別,只是手段。

本書作者出身於祕魯,9歲移往美國,自此便在美國生活,後在《華盛頓郵報》工作,同時撰寫專欄及小說出版,並曾擔任美國國會圖書館文學主任職務一職。作者人文知識的豐富,已不須多做介紹,歷史學雖不是她的專業,但是憑藉著她敏銳的觀察力、優美細膩的文字、既深情又「超然」的關懷(偶而流露出的華盛頓特區觀點)以及敘事的巧思,用白銀、刀劍與石頭3個物件,來比喻拉丁美洲歷史歷程的試煉,並用3個當代人物黎諾、卡洛斯與哈維爾的個人生命故事娓娓道來︰原來拉丁美洲敘事的核心,其實是一長串的不公平,進而形塑出當前充滿暴力、壓迫與苦難的拉丁美洲現況。

這本書有別於傳統歷史書採編年敘事的方式,將白銀、刀劍與石頭3個物件,以及黎諾、卡洛斯與哈維爾3個人物,揉入大量史實以及當代田野調查成果的敘事中,且不斷地進行時空穿越與跳躍的對話,再加上19世紀拉丁美洲獨立分為眾多國家後,如跑龍套般不斷從歷史舞台上台、下台的政治人物人名,對於一個不具備拉丁美洲歷史知識背景的讀者而言,初讀階段可能會有些不適應。但事實上,對於一般的非史學專業的讀者而言,即使未細嚼慢嚥這些對於認識拉丁美洲歷史發展具有意義的文字,也不會影響讀者探知這本書所要傳達的拉丁美洲歷史的本質及結構。

更重要的一點是,作為一個拉丁美洲在地的文字工作者,瑪利.阿拉納具有的優勢是,透過她的出身背景以及後來回到祕魯所做的田野調查工作,使得她比非拉丁美洲地區的拉美史研究者,更瞭解在地人們的宗教、價值觀與禁忌等。例如礦坑的工人們如何將其信仰的上帝「Dios」,轉為接近發音的掌控礦工生死的魔神大叔「El Tio」,便是讓人耳目一新的觀察。

有些西方評論者對於瑪利.阿拉納提到拉丁美洲人血液中充滿暴力的看法,而責難她的觀察,恐將陷美國境內拉丁裔為「壞人」的錯誤解讀中。但我作為一個非西班牙、非美國、非拉丁的拉丁美洲史研究工作者而言,倒覺得她很坦然地面對拉丁美洲人的某些「真實面貌」,即回顧過往面對外來殖民者時,所凸顯出拉丁美洲人善良純真一面外,如同世界所有其他民族一般,拉丁美洲世界裡少部分人的「惡」,亦到了「令人髮指」的程度。

2001年12月初西班牙(或者是歐洲)最引人矚目的新聞,是一個哥倫比亞因罹癌而歷經6次重大手術的12歲兒童安德烈斯.費利佩(Andrés Felipe),向哥倫比亞革命軍(Farc)提出臨死前請求,希望能見到被綁架的父親最後一面,甚至連遠在羅馬當時的天主教教宗若望保祿二世都出面求情。但直至18日,安德烈斯.費利佩含恨離世,最終都沒能在人世見到他的父親;隔年四月,當地紅十字會收到安德烈斯.費利佩父親的屍體,兩人終於能在天國見面。

自此我意識到,拉丁美洲世界人與人之間階級或族群之間的仇恨,有時候會超過我所認知作為人該有的那條線,所以對於瑪利.阿拉納有關所謂的拉丁美洲「暴力」描述,其實是真實存在的。而作者之所以要將拉丁美洲世界最不堪入目的問題,赤裸裸地暴露在讀者眼前,我想是出自於她內心對其同胞最深沉的情感,希望能喚醒同胞的覺悟,拉丁美洲的未來,不只是要反殖民,更要反暴力。

作為一個研究拉丁美洲史的教育工作者,我常思考著怎樣的拉丁美洲史的讀本,能讓一般通識課程的學生,從拉丁美洲在地的觀點,理解他們過去面對大航海時代開啟、全球化時代到來後,所遭遇以及而後形塑出的所謂拉丁美洲世界歷史。

如今,這本用北美智慧、拉美情感,理解拉丁美洲史的通俗讀本,提供了中文世界的讀者,最好的選擇。●

Silver, Sword, and Stone: Three Crucibles in the Latin American Story

作者:瑪利.阿拉納 (Marie Arana)

譯者:楊芩雯

出版:時報出版

定價:680元

【內容簡介➤】

作者簡介:瑪利.阿拉納(Marie Arana)

生於祕魯利馬,著有進入美國國家圖書獎決選的回憶錄《美國女孩》(American Chica),兩本小說《玻璃紙》(Cellophane)和《利馬夜》(Lima Nights),《華盛頓郵報》知名專欄文集《寫作生活》(The Writing Life)及傳記《玻利瓦:美洲解放者》。《美國女孩》亦入圍筆會頒給首本非小說著作的瑪莎.艾布蘭德獎決選,《玻璃紙》則入圍頒給首本小說的老約翰.薩金特獎決選。美國國會圖書館文學部門主任,曾擔任《華盛頓郵報》文學編輯,生活於華盛頓特區和祕魯利馬。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量