報導》疫情下的慕尼黑漫畫節

一般談到漫畫節,最先想到的應該是美國聖地牙哥動漫展(San Diego Comic-Con)、法國安古蘭國際漫畫節(Festival international de la bande dessinée d'Angoulême)這類國際盛事。如果告訴你德國也有漫畫節,多數人大概會很驚訝(連德國人自己都是)。其實德國的漫畫節百花齊放,若不是疫情,幾乎一年到頭都可以參加動漫相關活動,規模較大者包括:

- 3月初:附屬於萊比錫書展的日本動漫展(Manga Comic Con),以及由漫畫家和圖像小說家自行主辦的「萊比錫百萬富翁俱樂部」(The Millionaires Club Leipzig)漫畫節

- 4月:多特蒙德春季德國動漫展(German Comic Con Dortmund Spring)

- 5月底、6月初:艾朗根國際漫畫沙龍(Internationaler Comic-Salon Erlangen)或慕尼黑漫畫節(Comic Festival München),兩地間隔一年輪流主辦,若今年為慕尼黑漫畫節,則隔年為艾朗根國際漫畫沙龍

- 9月初:柏林漫畫進擊(Comic Invasion Berlin)

- 9月底、10月初:漢堡漫畫節(Comic Festival Hamburg)

- 11月:斯圖加特德國動漫展(Comic Con Germany Stuttgart)

- 12月:多特蒙德德國動漫展(German Comic Con Dortmund)

德國去年疫情反覆,今年春天再度疫情升高。從去年開始,所有大型聚會無一例外取消或改為線上,但今年夏天舉行的2021年慕尼黑漫畫節幸運迎來疫情緩和,也順勢成為第一個能正式售票開展的實體漫畫節。

■慕尼黑漫畫節的台漫身影

2019年的慕尼黑漫畫節充滿活力,來自世界各地的漫畫家替讀者簽繪,新興畫家現場製作漫畫小誌,蒐藏家來舊漫畫市集尋寶,甚至連臺灣漫畫都成為展覽主題之一。當年主辦單位透過瑞士出版社「華瑞圖書網」牽線,主場館以台灣漫畫為主題,展出鄭問、幾米、61Chi與小莊的作品。包括幾米、61Chi、小莊和大辣出版社總編輯黃健和都應邀親自出席。

今年主辦單位則小心翼翼,改以原稿和複製畫展覽為主。少了作者、出版商和讀者的互動,漫畫節的意義何在?近年德國漫畫界有哪些作品?女性漫畫家扮演什麼角色?漫威宇宙又是怎麼形成的?筆者為您帶來今年慕尼黑漫畫節的現場報導。

■慕尼黑與漫畫

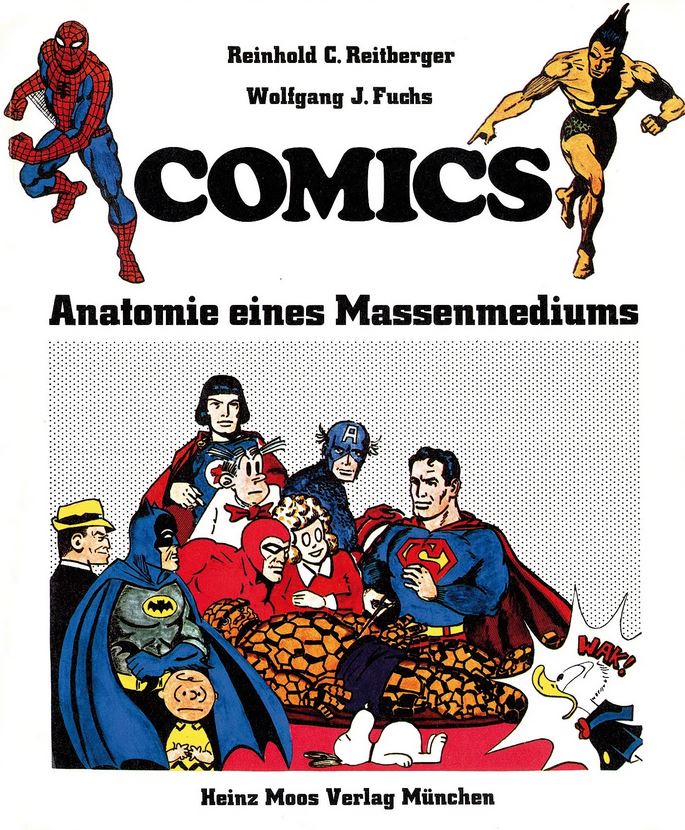

除了啤酒和豬腳之外,慕尼黑與漫畫其實也頗有淵源。德國漫畫研究學者福荷斯(Wolfgang J. Fuchs)和萊特伯格(Reinhold Reitberger)都是慕尼黑人,兩人於1971年出版《漫畫:一種大眾媒體的解析》(Comics: Anatomie eines Massenmediums),文圖並茂地記錄歐美漫畫發展史和漫畫類型,也是德語世界第一本較完整的漫畫學術專書。兩人分別於1974年、1985年在慕尼黑主辦漫畫展,可視為慕尼黑漫畫節的濫觴。

除了啤酒和豬腳之外,慕尼黑與漫畫其實也頗有淵源。德國漫畫研究學者福荷斯(Wolfgang J. Fuchs)和萊特伯格(Reinhold Reitberger)都是慕尼黑人,兩人於1971年出版《漫畫:一種大眾媒體的解析》(Comics: Anatomie eines Massenmediums),文圖並茂地記錄歐美漫畫發展史和漫畫類型,也是德語世界第一本較完整的漫畫學術專書。兩人分別於1974年、1985年在慕尼黑主辦漫畫展,可視為慕尼黑漫畫節的濫觴。

自1990年至21世紀初,由漫畫家和漫畫同好組成的慕尼黑漫畫節協會(Comicfest München e.V.)每年主辦「ComicFest München」漫畫節,獲得慕尼黑文化局補助,以書籍展、畫展和漫畫家為三大主軸,但2003年後因財務困難,改為兩年一次。2007年起,慕尼黑漫畫城協會(Comicstadt München e.V.)也加入主辦,活動改名為「Comic Festival München」沿用至今,並模仿艾朗根漫畫沙龍,邀請出版社擺攤佈置書展,也力邀德國和外國漫畫家參展簽繪,同時舉辦漫畫工作坊、舊書市集、演講和論壇,形式愈趨多元

■從慶典到博物館

今年慕尼黑漫畫節雖然逃過取消的命運,但當地防疫規定仍限制室內容納人數,也迫使主辦方改變主軸,取消出版社書展、簽繪、講座、工作坊和市集,將本年度定調為展覽,海報上也可看到漫畫「節」被劃掉,改成漫畫「博物館」。

今年主場館大致分為三個展區,雖然僅展出德國漫畫家的作品,但也呈現出目前德國漫壇的多元面貌。

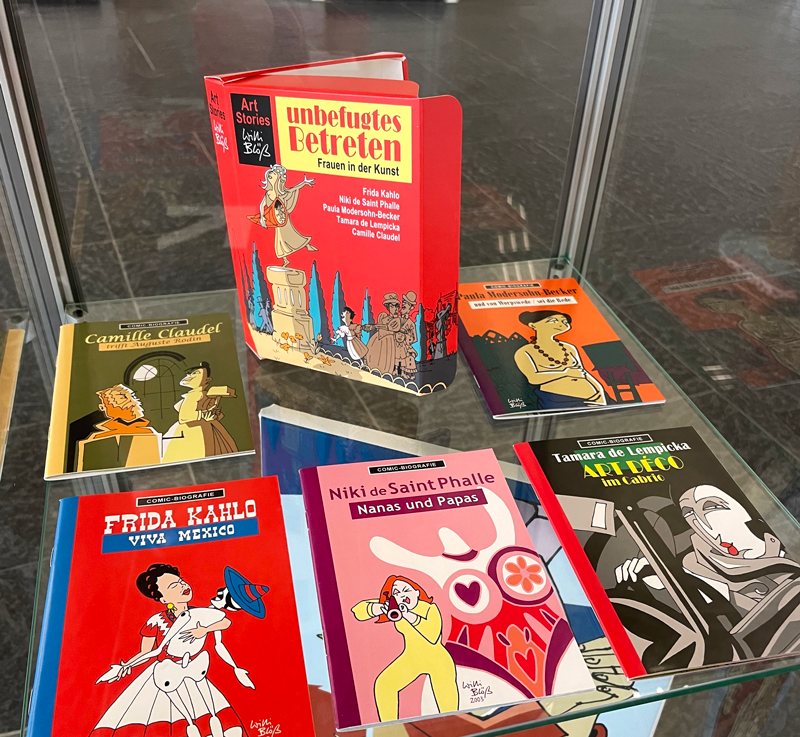

入場後踏上螺旋樓梯登上二樓,這個樓層可說是「漫畫傳記區」,除了展出以英國瑪麗女王為主角的《血腥瑪麗》之外,另一側也掛著Willi Blöß自費出版的藝術家小傳系列。從印象派到立體派,從德國漫畫始祖Wilhem Busch到美國蒐藏家Peggy Guggenheim,Blöß用奔放的線條輪廓和大膽明亮的色塊,在描繪藝術家生平之餘,也以充滿趣味的方式重新詮釋經典名畫。本系列已經出版將近40本,也是第一部獲得「德國傳記文學獎」的漫畫。

一樓的大會堂,偌大的會議廳展出各種「德式風味」,詳細介紹作者生平和風格,同時展出代表性的複製稿或原稿。Sabrina Schmatz的《慕尼黑1945》結合日漫人物風格與寫實的背景和上色,兩者毫不衝突。Chris Kloiber的《吊帶褲超人》是巴伐利亞的第一位超級英雄,Steffen Haas則史無前例地畫出長達13公尺的現代改編童話《從前從前,森林裡傳來一聲尖叫⋯⋯》。

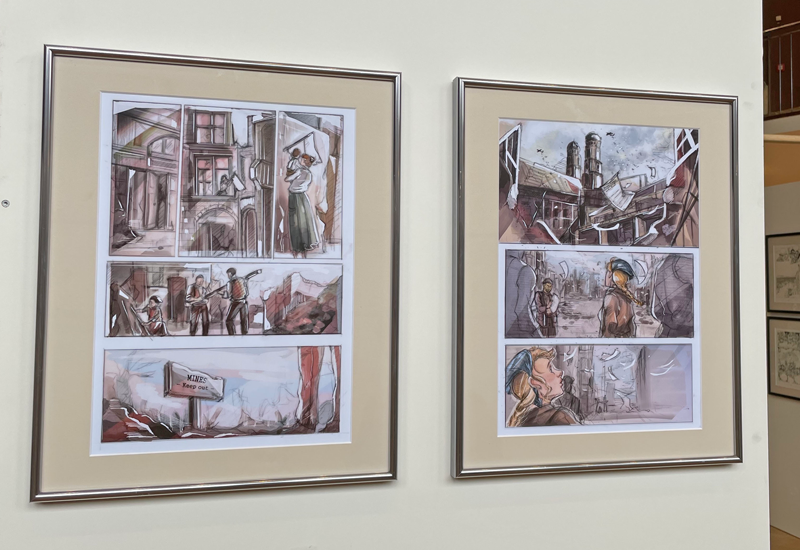

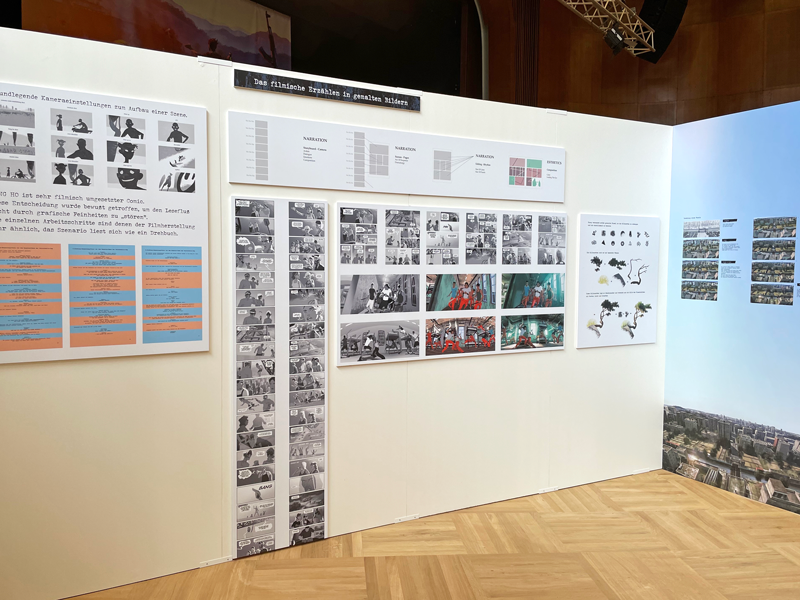

大會堂舞台區的《GUNG HO》無疑是主場館的重點展覽之一。《GUNG HO》由Benjamin von Eckartsberg編劇、Thomas von Kummant作畫,獲得多項德、法、日漫畫獎。故事設定在「白疫」爆發後如末日廢墟的歐洲,人類幾乎滅亡,怪物潛伏等待殺戮,一對兄弟因緣際會下被納入阿帕契堡壘受訓,但如果無法通過試煉,他們隨時可能被丟回外面的「禁區」。

這套帶有反烏托邦色彩的青少年冒險漫畫一系列5本於今年完結,現場不僅展出詳細的作畫過程,更可看出作者如何安排故事線,並運用電影般的分鏡引導讀者視線,讓精緻的畫面不會「干擾」閱讀的流暢度。

出了大會堂,可看到一輛捷豹E-type復古跑車迎接參觀者,配上黃橘相間的鮮豔壁紙和沙發,讓人瞬間回到1970年代。Uli Oesterle圖像小說《Vatermilch》中的主角便是開著跑車馳騁在1970年代的慕尼黑,酒精、嗑藥、女人一概不拒,卻也因酗酒引發不幸的後果。

《Vatermilch》改編自作者親身經歷,他父親於1975年失蹤,直到2010年,他才接獲政府通知父親過世。究竟父親這35年在哪裡、做什麼?他們倆還有可稱為「父子」的相似處嗎?最重要的是,父親當年為何離開?Oesterle開始研究所有關於父親的謠言和那個年代,虛實交錯地畫出這本圖像小說。媒體多讚譽本書真實重現當時的建築和設計細節,以及作者用精準的對話和場景刻畫出角色複雜的內心世界。本書也獲得今年慕尼黑漫畫節「砰!漫畫獎」的「最佳德語漫畫」。

■漫威宇宙六十年

慕尼黑美國之家(Amerikahaus München)於上一屆慕尼黑漫畫節展出「蝙蝠俠80週年」,今年則推出「漫威漫畫宇宙60週年大展」,以1961年Marvel Comics成立同名出版社、發行《驚奇四超人》(Fantastic Four)第一冊,標誌為「漫威宇宙」的起點。

1938年DC Comics出版《超人》可視為超級英雄類型的濫觴,隨後Timely Comics(Marvel Comics前身)也曾推出霹靂火(Human Torch)、「海底人」納摩(Namor the Sub-Mariner)、美國隊長(Captain America)等角色,但因二戰爆發,這些角色淪為鼓勵美國軍人對抗德國納粹的宣傳品,與今日我們熟悉的超級英雄故事大不相同。

1961年,適逢當年美國人首度進入太空,《驚奇四超人》的四位超級英雄也因為在太空任務中受到輻射影響,產生超能力。「漫威之父」Stan Lee和Jack Kirby聯手打造的四位英雄雖然具有超能力,但也都是有缺陷、有感情的普通人,具深度的角色和故事吸引成年讀者,漫畫不再是青少年的專屬讀物。1962年後,漫威又加入綠巨人浩克、蜘蛛人、鋼鐵人、蟻人和黃蜂女,美國隊長也回歸,形成初代「復仇者聯盟」,漫威宇宙逐漸擴張。

本次展覽展出超過180幅原稿,呈現漫威從1960年代至今的故事和角色變化,以及不同作者的多變風格。一樓包括驚奇四超人、美國隊長、星際異攻隊、X戰警、金鋼狼、黑豹,還有最近甫推出影集的汪達與幻視(WandaVision)等角色。

1990年代藝術家Todd McFarlane擔任蜘蛛人的畫家,將《蜘蛛人》知名度推上高峰,但此系列暢銷也導致角色著作權歸屬的問題浮上檯面,最終Todd McFarlane、Eric Larsen與一批當時的知名創作者離開漫威,成立Image Comics出版社,大失血的漫威則開始銷售影視版權來度過破產危機。

二樓展出各時期出現在平行宇宙的蜘蛛人,包括彼得(Peter Parker)、邁爾斯(Miles Morales)和豬豬人(Peter Porker the Spectacular Spider-Ham)等。此外,蜘蛛人第一部電影上映前遇到紐約911事件,電影製作公司索尼影業和漫威都及時反應。索尼召回蜘蛛人眼中映照出雙子星大樓的電影宣傳海報,《The Amazing Spider-Man》第36期則以全黑封面哀悼逝者,故事中突顯超級英雄的無力感,同時向英勇的市民和警消致敬。

三樓展出死侍(Deadpool)、夜魔俠(Daredevil)、制裁者(The Punisher)等反英雄,以及1970年代紅極一時的恐怖漫畫(Marvel Horror)系列。

漫威宇宙的特殊之處在於其寫實和多元,相較於DC Comics將場景設在虛構的「大都會」或「高譚市」,漫威的角色活在紐約和洛杉磯,聽披頭四的音樂,經歷談戀愛、失業、藥物或酒精成癮問題,對抗排斥異己的種族主義,找尋自己存在的意義。

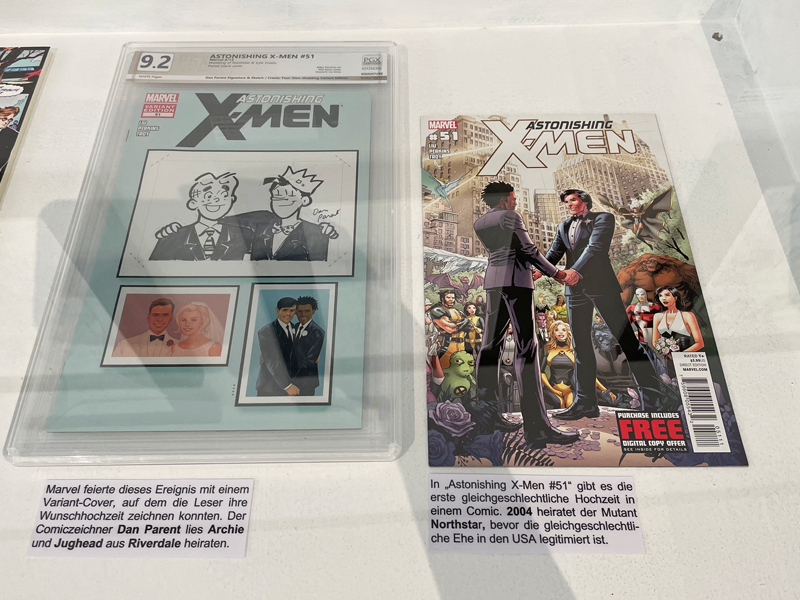

漫威的許多故事都與時代脈動同步,甚至比現實還進步,例如美國隊長涉入水門案後脫下戰袍流浪,或是1960年代黑人平權運動催生第一個非裔超級英雄角色「黑豹」和黑人英雄主角「盧克凱奇」(Luke Cage),還有主流美漫中第一場同志婚禮——在2012年出版的《Astonishing X-Men #51》中,變種人北極星(Northstar)與同性伴侶Kyle結婚,而現實生活中的美國最高法院直到2015年才宣布全國同性婚姻合法化。

■漫畫界的女性主義模範

慕尼黑的法國文化協會(Institut français München)展出由艾朗根國際漫畫沙龍策畫的「典範——漫畫和插畫中的女性主義」巡迴展,以「自傳」、「傳記」、「女孩俱樂部」、「性別翻轉」、「性別與身體自愛」、「學術與歷史」、「運動分子與無政府主義者」、「性格堅毅的女性主角」八大主題,呈現1970年代以來的女性漫畫家如何在創作方式、內容和形式上共同形塑或革新漫畫這項媒介。在慕尼黑展期結束後,這項展覽會巡迴到柏林通訊博物館和施瓦岑巴赫(Schwarzenbach)的漫畫博物館,最後在明年夏天回到艾朗根國際漫畫沙龍展出。

「女孩俱樂部」以「聯合起來,聲音比較大」為呼籲,展出藝術家聯盟「Die Goldene Discofaust」的訪談影片和他們的合作裝置藝術。「Die Goldene Discofaust」的四位女性漫畫家和插畫家自藝術大學時期即相識,常互相分享、評論彼此作品,住在一起、玩在一起、工作在一起。組成聯盟後不僅合作出版第一本烹飪書,這次展覽也將各自的創作偶像畫在長布條上,合組為裝置藝術〈變化〉(Wandeln),運用布條可折、扭、交疊的特質,呈現彼此的交互影響。

展覽中也可看見德國漫畫家代代相承的痕跡。2020年獲頒「馬克思和莫里茲終身成就獎」的Anke Feuchtenberger創作和教學不輟,在本展覽中的「學術與歷史」區展出對她影響甚深的女性前輩,包括反戰異議分子兼德國共產黨創始人羅莎.盧森堡(Rosa Luxemburg),以及美國社運人士雀爾西.曼寧(Chelsea Manning)等。而德國漫畫家Barbara Yelin也在展覽畫作〈英雌旅程〉的簡介提到,她在漢堡讀藝術時即奉Anke Feuchtenberger為典範,她們被教導了解自己,意識到自己身為女性而能克服一切反對,依照自己所想去執行創作,才是真正的藝術家。

新一代的漫畫家已經能更直接地以女性主義為題創作,如現年35歲的德國漫畫家Birgit Weyhe,曾在市集發現兩張看似女孩的明信片,背後卻寫著小男孩的名字「Gustavito」。Weyhe聯想到現今的童裝和玩具,都因市場差異化的考量而刻意區別男孩、女孩,使衣服和玩具有了性別。若Gustavito在今天的社會穿著「不男性化」,會不會容易被其他小孩嘲笑?性別是由誰決定的?Weyhe在〈性別化Gustavito〉中思索這些問題。

■整個城市都是我的漫畫節

慕尼黑漫畫節過去常借用博物館和文化或藝術中心作為展覽場地,今年更因為室內集會人數的防疫限制,必須分散人流,因此展覽場所遍佈全城,過去在啤酒節博物館、瓦倫廷卡斯塔博物館(Valentin Karlstadt Musäum)、猶太博物館都有衛星展覽,藝術空間和BMW展示中心等私人機構也是租借對象,它們的共通點是位於慕尼黑市中心,交通便利。

此外,各國使館或文化中心也是漫畫節的重要合作夥伴。除了法國文化協會、美國之家以外,今年在捷克中心(Tschechischen Zentrum München)也推出「此時此地」漫畫展,承繼兩年前的「捷克漫畫百年展」,今年介紹近20年來最受歡迎的捷克漫畫家和插畫家,以及目前捷克漫畫界的趨勢潮流。

為了控制人流,今年主場館舊會議廳(Alte Kongresshalle)不賣單日可多次進出的日票或多日票,改賣只能參觀3個小時的單次入場券。主展館每日僅開放3個入場時段,每個時段僅開賣100張入場券。這表示4天展期中最高參觀人次只有1200人,約為過去的1/10,且實際參觀人數還可能更低,難怪今年主展館無論室內室外都冷清許多。以往可以看到大型氣球、Coser、在隔壁啤酒餐廳邊喝一杯邊聊天的漫畫家和出版商、記者,今年都不見蹤影。

自去年德國疫情爆發後,漫畫節、書展的數位化和在地連結已經變成基本條件,主辦單位串連博物館、文化中心、書店提高漫畫曝光度和慶典氣氛,講座則先在社群媒體預告時間,現場連線,事後也能在網路上回播,確保在維持社交距離下,群眾仍能接觸漫畫。實體結合數位媒介、作品宣傳管道、和書迷的交流方式更趨多元化。初心不變,仍是希望讓漫畫同好彼此交流,推廣好作品讓更多人認識。●

版權聲明:本文所有現場照片均由筆者提供,照片中的作品著作權屬於其作者和/或Comic Festival München。

書.人生.焦元溥》幾多唱片幾多書

「書和音樂就是我人生的兩個最大關鍵。」村上春樹這樣說,想想我也是這樣,近年來連購物都聚焦於此,幾乎只買書和CD。是的,不管串流如何風行,我還是買CD,新貨二手都買。同理,我偏好紙本書多過電子書。戀物無罪,愛總得找個出口。同樣是療癒,同樣是滿足,大吃一頓總讓我後悔,書和CD卻穩賺不賠。就算賠,那也心甘情願,因此年復一年,持續當個任唱片公司與出版社搓捏的軟柿子。

就像柿子放久了能成為柿餅,柿餅會結出糖霜一樣(為什麼要用這種比喻),沉浸在CD與書本當中,久了也會找到其中的共同點,甚至刻意蒐集這種共同點。首先是文學主題專輯。歌德、雨果、波特萊爾、莎士比亞等人,大概是最常見的此類企劃。一首詩可以有多少想像?相同格律能變出幾重樂思?如此比較永遠令我著迷。透過作曲家與詮釋者,我總能得到許多自己未曾想過的見解。

但也有一種,是買CD就是買書。比方說聲樂家芭托莉(Cecilia Bartoli,1966-)在Decca的諸多專輯,就分成豪華版與一般版,前者即附解說詳盡的小冊,讓愛閱讀的聽眾也能徜徉於豐富資料中。有的專輯以展覽/音樂會發想,比方說巴塞隆納的加泰隆尼亞藝術館在2005年辦了卡拉瓦喬特展,邀請西班牙古樂大師沙瓦爾(Jordi Savall,1941-)搭配音樂舉行演出,最後成果變成「卡拉瓦喬之淚」這張CD。專輯解說包括畫作解析與樂曲介紹,閱聽者等於看了展覽又聽了音樂會。

類似專輯其實不少,而我一向努力蒐集。誰說CD手冊不能當書讀?我人生第一次看課本以外的英文文章,就是讀唱片解說。苦苦查單字,努力背片語,這些解說不只為我開啟了音樂之門,也開啟了外語之門。我的義大利文與法文字彙,幾乎也自音樂作品習來。

在這唱片市場急速萎縮的時代,各傳統大廠紛紛推出全集套裝以增加買氣。對我而言,最吸引人的企劃,必須是附有詳盡解說的製作。許多時候之所以重買一套,轉錄效果還在其次,解說是否精良、內容是否豐富,才是願意掏錢的關鍵。

我目前最喜愛的三套錄音,正是這樣的版本:顧爾德SONY大全集的解說誠意滿滿,不只CD做了原始封面,還收錄原始唱片解說,顯然製作者是他的狂熱粉絲;霍洛維茲1965-1966年「重返舞台」(The Great Comeback)專輯,解說手冊所提供的內幕資料,勝過目前所有霍洛維茲傳記。就算不愛讀書,其中多幅珍貴照片也能引人入勝,像是買攝影書附贈15張CD;至於錄音師Ward Marston出版的偉大男低音夏里亞平(Feodor Chaliapin,1873-1938)錄音全集,不只轉錄精良,手冊盡善盡美,更有翻譯精到的歌詞,完全能讓聆賞者眼界大開——唱片解說能精彩若此,誰能說它不是一本好書?

請特別注意霍洛維茲「重返舞台」專輯,這套錄音其實做成一本書。同樣概念的產品,也可見於Palazzetto Bru Zane公司所出的一系列CD書,包括法國歌劇、巴黎音樂學院羅馬大獎得主作品,以及作曲家特輯。其實一般歌劇錄音如果附上全劇歌詞與翻譯,等於就是附上一本小書,但這家公司擴充一般解說冊的內容,還將「CD附手冊」改成「書附CD」的形式,不僅增加收藏價值,也方便閱讀。畢竟,這些作品都相當冷門,實在需要多加理解。出版公司創造出便於閱讀的形式,自然是愛樂讀者之福。如果我有閒錢,其實也想打造這樣的產品。比方說,把法朗士的小說《泰伊絲》(Thaïs)與馬斯奈的歌劇《泰伊絲》收錄在一起,加上詳細討論文章,做個對照欣賞版,既讀文學經典又聽歌劇,應該不錯吧?(如果我賣出五百萬個柿餅,或許就能有這樣的財力。)

然而世上真有這種瘋子,還不用賣柿餅,那就是華爾街富商卡普蘭(Gibert Kaplan,1941-2016)。他是金融雜誌《Institutional Investor》創辦人,但深深著迷馬勒,尤其是他的第二號交響曲《復活》。不甘於只當聽眾,四十歲那年,他下定決心,要親自指揮《復活》。經過一番準備與研習,1982年卡普蘭雇用美國交響樂團,租下音樂廳演出《復活》,一鳴驚人獲得成功,從此成為一曲指揮家,行走世界演出《復活》。他於1987年與倫敦交響樂團首度錄製此曲,CD不只附了精美詳盡的考證解說,還超級大方地附上《復活》總譜!這是我買過最值得的錄音,見證成功企業家的築夢之旅,也見證狂熱愛樂者的霸氣與慷慨。

有「買CD附書」的產品,自然也有「買書附CD」的製作,除了《聽見蕭邦》與《樂之本事》(咦?),我最喜歡的出版品是攝影集《Lost Divas》。昔日舞台上的歌劇女神,也可以是時尚明星。這本書蒐集了諸多老照片,引領讀者體會過往風華。例如當年以泰伊絲此角稱霸歐美的女高音瑪麗嘉頓(Mary Garden,1874-1967),據說光是擺出一兩個姿勢,就能使整個劇院瘋狂。要描述她飾演泰伊絲的神妙,有評論居然形容「這可寫成一本博士論文」,感嘆文字無法道盡其魅力。然而透過劇照與時裝照,無須千言萬語,我們就能了解她們顛倒眾生的魅力。在那電影尚未成為主流,電視還未發明的時代,歌劇一度是最流行的娛樂,歌劇明星也是大眾偶像。

「書和音樂就是我人生的兩個最大關鍵。」也像村上春樹,我不只買書買CD,更常去音樂會。音樂會的節目單有些維持在節目「單」,更多是節目「冊」,但也有少數例子,會把節目冊做成節目「書」。這比較常在歌劇院見到,解說即是一本小書。今年三月衛武營推出的威爾第《茶花女》,甚至把節目冊做成線裝書,印製精美,觀眾爭相搶購、全數售罄。

然而,論及做成書的節目冊,目前我看過的最高級,還是要屬上海彩虹合唱團2019年音樂會「我有一個裝滿星星的口袋」。曲目中有〈玉門關〉和〈稼軒長短句〉,節目冊做成線裝書自然合情合理。但超乎理解的,是其精緻繁複的排版,還有貼頁(!)與摺頁(!!)。為何節目冊要做成這樣?只能說,他們那年不只辦了音樂會,還順道出了一本書。

但重點或許不是他們出了一本書,而是所投注的心力與誠意,一如前述提到的諸多精彩製作。到頭來,正是這樣的心力與誠意,讓作品能深深感動讀者、感動聽眾。三十多年來,唱片解說、唱片書與節目冊,持續不斷給我養分也給我驚奇。而我知道,只要世上還有一個愛書人、愛樂人,這樣的心力與誠意就會繼續,並能因此找到下一個愛書人、愛樂人。●

焦元溥

倫敦國王學院音樂學博士,大英圖書館愛迪生研究員。著有《聽見蕭邦》、《樂之本事》與《遊藝黑白》(中、日文版)等專書十餘種,莎士比亞/孟德爾頌《仲夏夜之夢》(張艾嘉演出)、易卜生/葛利格《皮爾金》(王耀慶演出)劇本改編,也擔任香港大學MUSE「音樂與文學」與臺中國家歌劇院「瘋歌劇」系列策劃與主講,「表演Chill什麼」歌劇篇策畫與編劇。製作並主講「焦享樂」系列音頻節目:「古典音樂入門指南」、「一聽就懂的古典音樂史」與「貝多芬PLUS」。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量