書評》給遺忘一個名字:評《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選》

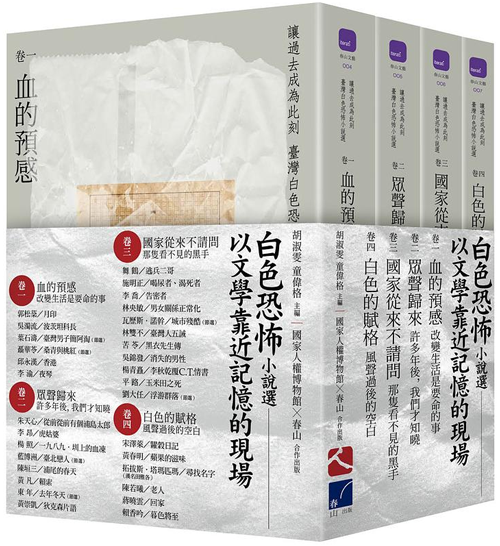

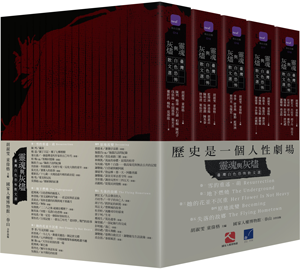

2020年的《讓過去成為此刻:台灣白色恐怖小說選》之後,在原企劃與編輯團隊國家人權博物館與春山出版社的支持下,由小說家胡淑雯與童偉格主編的《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選》於2021年的春天來到人間。

跟去年的小說選相比起來,散文選儼然是更艱難的工程。主要原因如同兩位主編在編序裡所論,一則是需要涉及的文本量更為浩大繁雜,另外則是該如何界定選文的邊界。

關於「散文」這個文類,在台灣學術界的研究定義中一直沒有獲得共識與定論,這除了有中文書寫範式(如散文的抒情與論理傳統)的承繼與認知差異的問題外,更複雜的地方在於相較於小說、詩、戲劇等可以借鏡西方文類研究的參照來架構論述,散文似乎只能用排除法之後的剩餘之物來加以看待,既然是幾種特定的文類框架外之集合體,無法給予適切的定義與邊界乃是可以推知。

其實,這樣的困擾只需要停留在研究者的世界即可,對於創作者與讀者來說,無法給予書寫之物特定的身分與標籤,並不一定是個難為與難受之事,反而可以將之反轉,成為解開既有認知與鐐銬之起點。從這個角度來看,我倒是建議,若將「散文選」的「散」一字去掉,可以讓兩位主編不用糾結於選文的定義與困擾之中,這樣一來其實也讓這批書寫方法、視角、年代、性別、族裔等多樣性的白恐文本,能更自由的進入到讀者的認知視野之中,同時,也可以重新開啟何謂文學性的論辯。

台灣的文學體制與教育,在過去長久主導之意識形態與文學框架,是非常局限與荒謬的,而這套選輯中的白恐書寫中所涉及之令人驚恐的諸多荒謬,才是我們未曾抵達的歷史。

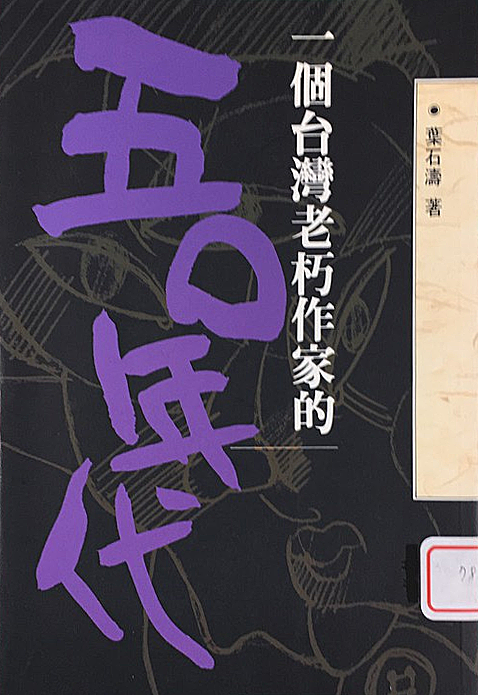

除了各種文本所涉入的具體白恐歷史與細節,讓人頗感震動與難受之外,我在閱讀這套文選的過程中,一直有既視感的畫面與感受發生,比如葉石濤的《一個臺灣老朽作家的五〇年代》其實是跟他的白恐小說(可參考《臺灣男子簡阿淘》系列,亦收入白恐小說選中),有高度的互文關係,但作家在設定寫作類型的時候,他知道在虛構敘事與自傳敘事之間,可以畫出哪些虛線,異中有同,同中取異,在文本的歧異與重疊之處,召喚出更多的生命覺知與歷史認識。

除了各種文本所涉入的具體白恐歷史與細節,讓人頗感震動與難受之外,我在閱讀這套文選的過程中,一直有既視感的畫面與感受發生,比如葉石濤的《一個臺灣老朽作家的五〇年代》其實是跟他的白恐小說(可參考《臺灣男子簡阿淘》系列,亦收入白恐小說選中),有高度的互文關係,但作家在設定寫作類型的時候,他知道在虛構敘事與自傳敘事之間,可以畫出哪些虛線,異中有同,同中取異,在文本的歧異與重疊之處,召喚出更多的生命覺知與歷史認識。

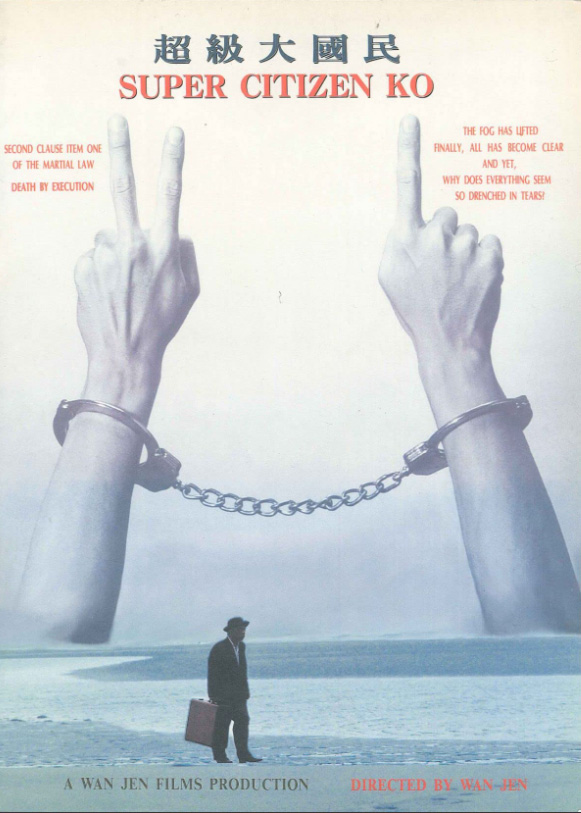

又比如相異的作者與文本之間,因為一處白恐的歷史場景而交織——因為鹿窟,我們看到葉石濤的小說〈鹿窟哀歌〉寫獄中所見那些純樸良善的農民,也看到這些農民在〈陳政子訪問紀錄〉中更為真實與掙扎的面貌。這些無名之人,最終之下場與命運,也好比藍博洲筆下〈白色恐怖的掘墓人〉,倖存的受難者曾梅蘭,用盡青春與氣力,只想尋獲受難者二哥徐慶蘭之墓碑與遺骸,豈知這一牽動,幾百個在白恐迷霧中還未被寫入史冊的亡魂也終於見到曙光。而這微弱的光,我們在萬仁的電影《超級大國民》中看到所有殘破靈魂的總和與相遇。那令人悲傷,也同時令人醒覺的魔術時刻,若能有更多白恐文選的閱讀經驗作為前理解或後理解,灰燼還是可能逆反物理原則,再度生成炙熱的火光,在歷史的暗夜中緩緩升起。

這火光或許微弱,或許要在時間之河中埋伏很長一段時間才能重新找回,比如陳列的〈藏身〉,當它在《躊躇之歌》中寫下時,已經離作家禁錮的歲月將近40年。沒有被選入的〈歧路〉讓我們見證白色恐怖時期如何羅織罪名,一個懷抱理想主義精神的年輕目光,是經由怎樣荒謬的問訊與未審先判的強制律令,被徹底剝奪他無限的可能與希望。

更令人怵目驚心的描寫是在〈藏身〉裡,政治犯的出獄,並不表示他已償還了體制要他認命吞下的刑罰債務,包括他的親人、朋友,皆被捲入這樣難以翻身,並被定錨於自我罪疚的位置上,不得離開。

權力的無所不在更及於親疏遠近的各層社會網絡之中,一雙雙疑懼的眼神經常伴隨著受刑者的移動而盯視、凝望著他。當陳列寫到自己的父親必須幫他張羅遠方的田地,因為在自己的家鄉,鄰里會說閒話之時,更讓我意識到〈地上歲月〉裡農民的恬淡無爭,農村的悠然平靜,只是作家在那樣不能盡情言說的時代裡的另一種「藏身」。

40年意謂著在疑惑與餘命之間不斷擺盪之半生,這樣漫長的歲月,不至於將自己繼續囚禁在餘生的悔恨與自我放逐之中,這是非常不容易的事。更多白恐受難者的當事人與親友,他們還沒有被認識,也還來不及訴說的故事與心事,更需要這個社會投入更大的關注與氣力,將這些藏身之事找回來,給遺忘一個名字。

在閱讀兩位小說家胡淑雯與童偉格於各卷前的導讀時,最深刻的感受便是,兩位主編以他們擅長的文體,讓原本各自被國家機器抄圍與剝奪生命主權之人,越過那些命定的疆界。小說家不僅用敘事讓這些名字重現,故事連結,還在適當之處營造情境,外延意義,追索問題。胡淑雯出手的路數類似一百英哩連發的直球,讓讀者不容迴避與閃躲;童偉格的敘事則像軌跡難測的變化球,讓讀者迂迴尋覓,提問但不困惑。

更重要的,我認為兩位主編都有一個沒有明說的企圖。這樣的選集,不僅僅是迄今為止白恐書寫的階段性總整理,更是一場持續進行中、不會輕易完結的造山運動,讓台灣的文學與歷史進入深淵與暗黑中,讓板塊重組、層理錯位,被壓抑在地底的話語礦石抬升至可被觀看的視野。這完全不同於過去在其他文學選集在做的造神運動,經典作家、文學經典的桂冠畢竟都是錦上添花之事,那已經有許多文化與學術產業投入。而我們更需要的,是John Berger筆下的「第七人」:

當你必須為活下去而戰鬥,讓你的敵人看到七個。

一個,在週日遠離工作,

一個,在週一開始工作,

一個,沒有報酬依舊教書,

一個,在溺水中學會游泳,

一個,是一片森林裡的種子,

還有一個,受到野性祖先所保護,

但所有這些招數仍然不夠:

你,你自己必須是那第七人。

我第一次看到這些話,是在《約翰伯格四季肖像》這部紀錄片裡,深受震動,後來,再讀到John Berger與Jean Mohr於1975年共同完成的《第七人》這本書時,終於讀到這首引述自阿蒂拉・尤若夫之詩的完整版,最後一段則是這樣的:

如果所有都如寫就的那般,你會為七個人而死。

一個,被輕輕搖晃著哺乳,

一個,抓住一只堅實年輕的乳房,

一個,拋下空空的碗碟,

一個,幫助窮人獲取勝利,

一個,工作直到自己變成碎片,

一個,只是盯著月亮。

整個世界將成為你的墓碑:

你,你自己必須是那第七人。

跟著這些選輯中的文本,讓我們也成為凝視墓碑、相互提醒的第七人。

近日讀到高俊宏《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》這本書,亦有若干篇幅梳理白恐時期原住民菁英如何被威權政府集體壓制的過程。近年來,高俊宏走入已逐漸被遺忘的隘勇線中,他探勘的不僅僅是一段一段有待重新鏈結的族群歷史與路徑,更是讓我們去面對集體遺忘的後果,進行倫理反思,這個計畫更大的指向則是投入大豹社後裔認同的重建。

這些環環相扣的書寫與行動,使得沉重的追憶與蒙塵的檔案,成為進入布滿濃霧的歷史密林之指引。讓每一篇白恐的書寫成為相互連結與纏繞的共生話語,最終,島嶼回望自己的身世時,這片積鬱哀愁、見證肅殺的書寫森林,終究可以雲散風清,這個社會可以不再有任何心智的怠惰、交談的約束與言說的陰影。●

|

|

|

作者簡介: 國家人權博物館 主編簡介: 胡淑雯 童偉格 |

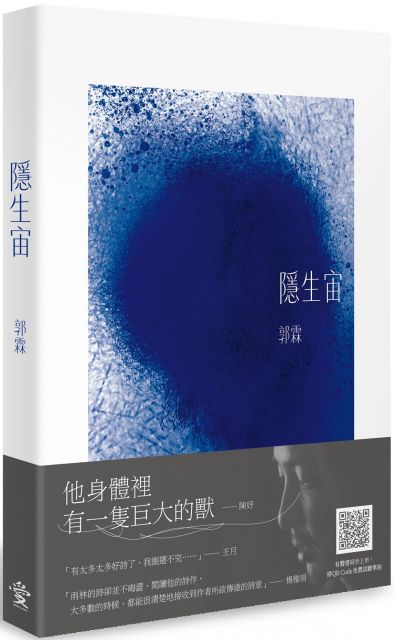

愛詩人/聲音演員、知名配音作品:傳說對決[穆加爵]和音速小子[索尼克]。著有詩集《隱生宙》,有聲書作品《以你的名字呼喚我》、《動物農莊》、《鼠疫》、《82年生的金智英》、《隱生宙》等。願望是大眾聲音美學能愈來愈進步,以及跟所有愛的人不停產出美好的事物。個人官網:

愛詩人/聲音演員、知名配音作品:傳說對決[穆加爵]和音速小子[索尼克]。著有詩集《隱生宙》,有聲書作品《以你的名字呼喚我》、《動物農莊》、《鼠疫》、《82年生的金智英》、《隱生宙》等。願望是大眾聲音美學能愈來愈進步,以及跟所有愛的人不停產出美好的事物。個人官網:

書.人生.賴鈺婷》想讓你知道,我還記得你

我的啟蒙記憶裡有幾本書,書名深深鐫刻在我的腦海。始終相信一個人的生命底蘊,在啟蒙時期就已經奠定了。閱讀的濡染、教養會不知不覺滲入成長的肌理,化為情感的紋路、思考的骨架。

與書的初戀與相契,彷彿也沒有特別堂皇的因由可以解釋。那是直觀而肯定的鍾情,無法說清為什麼是它,不是其他。一切都是因緣聚合下的偶然發生,也因為偶然,讓不期而遇的最初,帶著命定的色彩。

我的閱讀,應該算是相當早慧。我有三個姐姐,身為老么,愛哭、好強、爭勝,所有么女最不討喜的特質全都具備。和姐姐們相處,我總不甘心被說:你還小!所以還不能……所以還不會……。我明明就已經長大,我是大人了,你看,我也會這個,也愛那個,超乎你能想像,一點都不是你們以為的小孩子。

為了維護「小大人」的尊嚴,我的閱讀範疇直接豪邁跨過童書繪本,大我5歲、4歲、3歲的姐姐們看什麼書,我也跟著看。我喜歡加入姊姊們的話題,看姐姐書櫃裡的書。我模仿三個姊姊的少女樣,看整本都是字,沒有插圖,印得密密麻麻的文學書。

每當鄰居或到訪的親友看到我捧著書本讀的樣子,總是誇張稱讚:這麼小就懂得看這麼有氣質的書哪。小學時期的我,陶醉在模仿成為文藝少女的虛榮裡,超齡閱讀,讀了許多半懂不懂,似懂非懂的書。

印象中,彼時大姊愛《紅樓夢》,上中下三大巨冊,不僅用紅筆畫了紅線,生難字還一一查字典;二姊愛三毛,床邊三層櫃裡,《撒哈拉的故事》幾乎要翻爛了;三姊愛張曼娟,《海水正藍》、《緣起不滅》一系列,追星似地仰望收藏。當時年幼的我,並不知道姊姊們也正以超齡的姿態,跨步閱讀、認識她們經驗範圍外的世界。

我徘徊在姊姊滿是少女情懷的書架邊,想追上她們成長的腳步,成了超超齡的讀者。

那些閱讀的時光,鮮明而深刻。像是在心底灑下種子,在腦海中暈染色彩,不知不覺開了溫柔的花,情懷縹緲,若無其事,若有所寄,說不上來的情思感動,比擬附庸,彷彿神祕連結,虛無又真確。

這本書1988年由皇冠出版社發行的書,出版時我還不滿10歲。我已經遺忘這本書原先隸屬於哪個姊姊。在那個只有實體書店的年代,究竟是哪一個姊姊,在小鎮文具店的書架上,看了書名、翻開書頁、閱讀了幾行幾段文句,決定動用有限的私房壓歲錢(我們平時沒有零用錢)買書回家?

無論書是哪個姊姊購入,推算起來,當年也不過是十幾歲的中學女生,那還不識人間情愁滋味的年紀,真的懂得《給川川的札記》中,那種哲思寄寓飽滿,難以言詮,欲語還休的幽幽情愁嗎?

那時還不到國中生年紀的我,從姊姊書架上拿起這本書,然後一而再、再而三翻讀。後來,幾乎是長期持有、接收了這本書。川川是誰?我根本不知道。但我跟著一則則札記,陪著奚淞向不知道在某處的伊人呼喊。

(我在叫你,你知道嗎?)

(這些那些,所有的一切一切,都想讓你知道,都想跟你說。你知道嗎?)

那種不斷呼喊的柔情、盼望,帶著孤獨的氣味,彷彿小心翼翼,不敢驚動,如此深情熱烈,卻又戒慎節制。

回想起來,是這樣的感覺觸動了我。我一遍遍閱讀著,像是聽到奚淞對著樹洞傾訴日常,他說川川、川川,把心都捧出來了。我不是川川,可是讀著讀著,卻默默流了淚。

那種睡前倚著床頭,就著微弱夜燈翻讀幾頁,闔上書本,拉著被子閉眼躺下,漆黑中,無端感到生命的本質原來那麼荒涼。我所理解的,所不理解的世界,像是籠罩在茫茫大霧之中,我在心底默默呼喊著,川川、川川。內心飄搖,覺得無所依傍時,我像書裡的奚淞,對川川說話,身體蜷縮在被子裡,偷偷掉淚。

說來可笑,卻是真的。無端的戀慕,無端的感傷,那種十幾歲小女孩要轉身一變成為少女的多情善感。那些千迴百轉,情愁不已的時刻,我還記得真切。

初讀《給川川的札記》,已然是30年前的事情了。但那本書的模樣、質感,乃至於書裡的好些句子我都還記得。

我記得它溫厚的牛皮紙質封面,微黃的紙頁。我記得奚淞落筆行文間無端呼喊川川的樣子。川川忽而遠去,忽而靠近,我好像看見內在深沉孤獨的自己。多想有人分享生活裡叨叨絮絮的瑣細,多想將身體裡飽漲的意念拋傳給誰。當現實那麼粗糙,世界如此擁擠,好想呼喊我的川川。

我有一股向世界吶喊的衝動,心裡有好多話,卻不知道足以向誰傾訴。

我要如何說清我自己?說清那些生命中的熾熱與暴雨?無從投遞的心情,無以名狀的情懷,無來由的青春哀愁,看似微不足道,但少女的心痛和眼淚,都是真的。

我開始像奚淞那樣書寫。一字一句描繪懸崖上不確定的風景。用第二人稱「你」,跟不確定的自己,跟大霧中恍惚不見的伊人說話。

像是一種隱密的告白,帶著敘述的色彩,試圖用文字說解、釐清現狀,一遍遍確認自己的生活。又像一人分飾兩角,孤獨而清醒的心靈對談。

後來的許多時刻,我常常想起川川。想起讀《給川川的札記》時的自己。

《給川川的札記》絕版久矣。我的藏書早在距今二十多年前的九二一地震中,掩埋於家鄉的碎瓦之中。我能依靠著二、三十年前的記憶,書寫對於一本書的愛嗎?

我想起多年來銘鏤於心的句子。「川川,就在此時,流逝中珍貴的片刻,很想拉住你的手,去看春日,去看天涯……」

大疫之年,人心戚惶。日子如此輕易,卻又好不容易。我決定寫下這些。

川川,想讓你知道。那麼多年過去了,我還記得你。

後記:《給川川的札記》絕版久矣。就在此文完成之際,據聞聯合文學出版社將在今年夏天重新推出新版,名為《給川川的札記:2021傳愛版》。冥冥中,書與人的故事,彷彿有奇妙因緣。●

賴鈺婷

臺灣臺中人。國立高雄師範大學國文系、國立臺灣師範大學國文研究所畢業。2004年以〈來去蚵鄉〉獲時報文學鄉鎮書寫獎。2011年榮獲行政院第三十五屆金鼎獎「最佳專欄寫作獎」。2009年獲編寫入《新修霧峰鄉志》、2015年獲編寫入《臺中文學史》。著有《彼岸花》、《小地方》、《遠走的想像》、《老童年》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量