文字整理:董柏廷

莊瑞琳(以下簡稱莊) :請兩位談談一開始收到對方新書稿時的閱讀感受,你們如何理解彼此的作品?

黃崇凱 (以下簡稱黃)

讀前兩章時,我好奇著這部作品會如何延伸,又如何呈現整體結構。直到看完書後,我感覺作品的結構並非類似建築的結構體,而是如油畫般,一層層底色疊加鋪排,其中描述的角色、物質基礎與《阿魯吧》拉開不少距離,《蠢事》更滔滔不絕、大膽展示各種抽象思考的面向。

賀景濱 (以下簡稱賀)

黃

附帶一提,小說裡的女性,寫得都太讚太美好了吧。其實你還滿羅曼蒂克的說。

我剛開始讀《新寶島》時,原本以為你要講的是地緣政治,企圖透過地理詮釋歷史關係,但後來發現不單單是地理上的發揮,而是更深一層,透過古巴與台灣時空錯位,讓人知道可以用另一種角度思考台灣的問題,最後還帶到身分認同的問題,並透過原住民身分的辯證,讓讀者換位思考,勾出「為什麼我們要為別人著想,如何為別人著想」的思緒。

《新寶島》好看的關鍵在於「以文學直面處理當下的問題」,你很勇敢地講出我們目前的焦慮。小說有個好處在於可供人同理閱讀別人心思,《新寶島》提出了議題讓讀者去想像不一樣的解法,那就像一種哲學上的思想實驗——台灣與古巴的地理環境跟國情有某種程度相像,且同樣面對大國的霸權壓迫,但古巴可以做到一些事情,為什麼台灣做不到?例如為什麼古巴可以輸出革命,台灣只能挨打?為什麼美國可以選出黑人總統?台灣卻不能選出原住民總統?

辨認模式、建立模式是人類發現大自然最可貴的能力。你像是從地理和歷史裡辨識出某種模式,從而演繹出許多可能,讓古巴與台灣形成了很有趣的對照。我很好奇,你當初怎麼會想到把台灣與古巴並列思考的?我想你當時應該充滿了阿基米德那樣的興奮吧,就像當初人類從星空中找到獵人和大熊那樣。

黃

大概因為先抱著台灣與古巴的對照想法,我的目光自然開始尋找兩國之間的相似性與不同處,愈發感到兩地像是鏡像顛倒般的存在,像是同一主題的變奏。

很多人可能跟我一樣,從賈西亞.馬奎斯的《百年孤寂》進入拉美文學的世界。隨著閱讀更多拉美文學作品,我也同時思考台灣處境,特別是兩者在許多文化與信仰混雜的想像都頗為類似。拉丁美洲談解放神學,台灣也是啊,所有神明在台灣都本土化了,都要對人間善惡有所反應,關懷受壓迫的普通百姓。加上台灣也曾被長期殖民,兩地隱隱約約有所連結,還有許多可以對照探索的內涵,因此最後寫了《新寶島》這樣一部小說來回應我曾讀過的拉美文學作品和對這些問題的思索。

黃崇凱構思小說《新寶島》時,不斷地尋找台灣、古巴兩國間的相似性與不同處(取自Unsplash )

▇碎片化的世界,眾聲喧譁的視角 賀

黃

賀

面對現在這個碎片化的世界,你無法再用總體敘述去包攬話語權了。若你想要探索真實,便沒辦法局限在以前的方法,你一定要找出新的方法,畢竟已是完全不同的世界觀了。

黃

賀

黃

除了這個層次,賀大哥的小說還有另一個層次——探討人的心靈跟物之間的關係。在我們當代的生活處境,弱人工智慧正在快速發展,譬如回到家門電燈自動感應開啟、掃地機器人,或者大數據分析應用在商品銷售及預測等等,種種科技某程度似乎都需具備部分人性。這些大都是物與物之間的交流,但在你的小說裡,彷彿可以讀到前瞻式的心與物的交流。

賀

科不科幻有時也不是那麼容易定義,你若把《安娜卡列尼娜》拿給文藝復興的人們看,火車對他們而言算是相當「科幻」了。你看那麼多高智慧的菁英用力寫科幻,但在網路和手機發明前,從來沒人想過會有這樣的東西。我的意思是說,我們根本沒法想像30年後是什麼樣子。蘇聯帝國垮台前,也沒有人想像過會有這一天。《1984》並不是要預言未來的世界,而是呈現當下緊急面臨的問題。

黃

60年後的我們,在各自的寫作道路上,也為了反思當下現實問題而試著採取不同路徑。我非常清楚自己這十幾年來的閱讀跟寫作受到拉美文學很大的影響,或許《新寶島》可以視為60年代文學爆炸以降的某種遙遠回聲。

有趣的是,《新寶島》封測時 ,不少讀者以為這是科幻小說,甚至期待小說會解釋大交換的機制與原因,但讀到最後都沒交代,他們大概有點失望。

賀

如果從後殖民現象的角度來看,科幻小說可以看成美國霸權殖民的延續,太空歌劇的敘事骨架很像大航海時代,尋求的是把霸權延伸到外星球會有什麼問題;同樣的,拉丁美洲的魔幻也是後殖民的產物,但他們只能從歷史中尋求解答,來回答怎麼會變成這個樣子,現在到底該怎麼辦?根本上,兩者都是為了處理當下現實的問題。解決問題有兩種角度,勝利者往往先把歷史丟入垃圾桶,有權力的人會先往前看,於是就得到了幻想式的太空歌劇。而受害者的本能通常是先往後看,想弄清自己到底犯了什麼錯;看到絕望處,就是希望魔幻誕生的時刻。

我相信碰到《新寶島》,一定會有人問:憑什麼台灣跟古巴可以一下子錯位?但我認為根本不用回答,你只要提出初始設定、發揮想像、呈顯問題,那就夠了,接下來是讀者詮釋能力的問題。有人會去問《西遊記》或《格列佛遊記》怎麼可能嗎?其實小說的讀者和作者一直存在著後設的潛約定,那就是你給我一個世界,讓我來看看能得到什麼。沒有這潛規則,小說不可能發生。

寫實主義的基本教義派常常拿著武士刀,刀刀指向某些作品是不可能發生的事。他們要的是因果和事實明顯確定的世界。事實是,可以想像的比起可以發生的強大太多了。沒有那些虛構的、信仰的力量,例如鈔票,例如信用卡,就不會有我們現在這樣複雜的社會。

我不建議把《新寶島》當科幻小說,就算把它當成架空的另類歷史,都太小看作者的實力了。其實《新寶島》整本書都有個非常堅實的歷史事件當基礎,每個章節都是根據許多歷史事件寫出來的,像書中的關塔那摩灣事件、切.格瓦拉的化名,或是高一生的家人等等,都是作者對現實的魔幻回聲。直接接受它的初始設定,閱讀的樂趣就會從此滋生。

▇殖民與被殖民議題 莊 :兩位的作品皆處理了層次不同但同樣重要的主體問題。

最近我正在閱讀《監控資本主義時代》 這一套書,談人類如何從工業資本主義來到第三現代性,人類被網絡計算跟調控、活在設定裡面…… 我覺得《我們幹過的蠢事》小說完全詮釋了監控資本主義時代已經到來的世界,小說家已想得更透澈。而崇凱思考的主體問題,較像是在回應二戰之後世界殘餘的認同問題,使用了很好的脫逃術——將台灣解放出來,才能真正理解台灣。

賀 需求理論 出發,甚至更廣,他聚焦在台灣需要尋找自己的認同,甚至面對世界的尊嚴。

而我的小說比較注重自我實踐之後的東西,我們處理的都是需求的問題,只是面對的焦慮不同。我得先把我的焦慮處理完才能面對下一個焦慮,我得把「自我」處理完才能談尊嚴,而他是從「自我認同」出發,需求滿足後才有辦法尋求下一個。

簡單地說,這兩本書的分野,在於「個體的主體性」和「群體的主體性」這兩個聚焦點。

黃

譬如書中出現的原住民總統,並不是一開始就設定好的。而是當我假設的情境發生後,誰當總統就會變得很重要。接著得設想,這位總統可能是個什麼樣的人、什麼出身背景。

當我這樣開展的時候,寫一個具有原民身分的總統,就一定要面對原住民議題。我該怎麼「思考原住民」、思考「原住民如何思考」,以及「原住民做為一種思考方式」?又如何透過他們的存在,檢視原民跟漢人之間的關係?這就變成一種隱喻,壓迫者跟迫害者,以及少數與多數的關係,層層的架構都有這樣的對應脈絡。

我自認是最沒反省力的本土直男,而在社會體制裡面占據最大優勢的族群往往也是最霸道的。所以我常常困惑,所謂的自己是什麼?以及,像我這樣的身分角色可以做些什麼?

賀

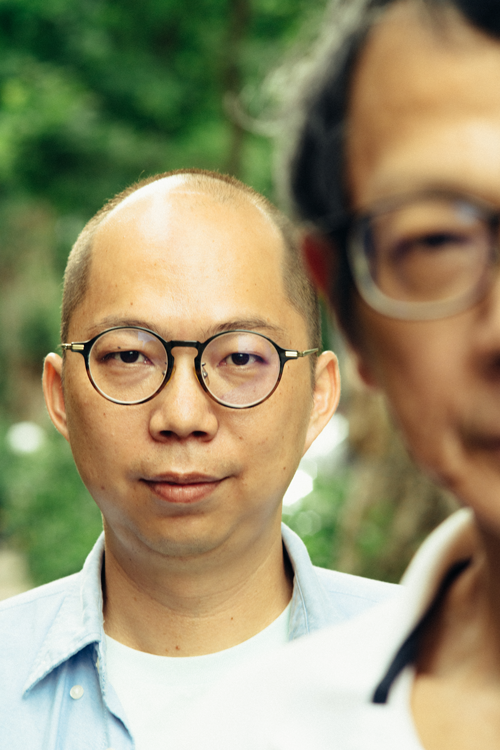

小說家賀景濱

莊 :崇凱身為當代小說家,在書中重寫湯英伸,將他與《憂鬱的熱帶》譯者王志明以及其他關注原住民運動的人並置,賦予湯英伸不一樣的生命,超越我們過去的理解,讓我們對原住民的思考能持續往下一步延伸。

賀

在我成長的那個時代,我們要求只是民主,先把民主拿到手再說。即使偶爾會冒出住民自決的呼聲,但自我認同跟台灣主體仍是很模糊的概念。現在台灣會注重尊嚴跟生存的問題,是因為要拿到這東西,之後才可以站得更結實一點。我是先從個人主體性著手,之後才有能力再來談群體的主體性,但最終還是要走的。這方面崇凱走得比我還要快。

黃

在《我們幹過的蠢事》裡,賀大哥用不同形式與角度讓故事以不斷岔出去的方式超連結接續,小說講述一個虛構的故事,書中的App又說了一個虛構故事,在虛構之上再虛構,形成一層層的虛構。

《新寶島》中的〈新大陸〉一章,我也同樣在虛構作品裡虛構了另一部小說。但有些讀者似乎為此感到困擾,甚至來問我為什麼要這樣做。

賀

▇好的作品要有挑釁意味 莊 :崇凱當初封測時收到很多讀者的回饋,那些反應是你本來預期的嗎?有讀者因為對古巴陌生,幾乎是一邊讀書一邊Google,跟著把知識摸一遍。

黃

The Brief Wondrous Life of Oscar Wao

賀

黃

賀

黃

賀

黃

賀

本次對談於古巴風情主題咖啡館舉辦,過程中無預警地發生全台大停電,現場諸人紛紛拿出手機照明,並驚呼當下與《新寶島》書中〈讀書會〉章節所描述情景幾乎一模一樣:一場在哈瓦那市區咖啡館舉辦的讀書會也突遇停電,眾人平靜地拿出手機、點起蠟燭,繼續對話。

黃

賀

我倒覺得台灣類型小說不夠豐盛,要是跟美國跟日本一樣,那台灣的文學應該會更百花齊放。小說普及化本來就是在工業時代與資本主義之後才出現的,一開始也是以類型問世,以識字的中產階級為對象,之後才慢慢發展出想要超越市民小說的作品。如果沒有騎士羅曼史這類型,不會有《唐吉訶德》。

類型是個標籤,沒錯,那是給讀者辨認作品的捷徑。我剛剛不是說辨認模式是最基本的心智模式嗎,現在人工智慧就是靠這套吃定我們。我倒覺得我們講的文學其實是在反對被歸類為某種類型才活下來的,藝術只能以反藝術史的方式存在,不是嗎?

▇台灣當代文學面臨的困境與成功 莊 :兩位都是現役的台灣文學寫作者,在文學實踐的過程中看到什麼樣的可能性,以及現代文學生產的困境呢?

黃

台灣是一個實質獨立但暫時難以完成法理獨立的政治實體,仍在becoming的過程中。在這過程中,其實已經浮現民族主義的弊病,民族主義的聲音會壓制少數的聲音,同時也壓抑更多可能性的思考。

我們當然要理解我們生活的台灣。但當我們只剩下強調台灣主體性時,好像也會把自己逐漸限縮在一個框框裡面,沒辦法真正跟周遭的人或文化交流。因此,小說將台灣換到一個遙遠大陸,嘗試把台灣重新放回世界地圖上,透過我們所在的座標,重新跟世界產生連結。

小說家黃崇凱

賀

我比較悲觀的地方是文學的困境。我們的文明是靠文字搞出來的,要靠語言才能思考。但如今好像走向了用圖像思考的路,那其實是比較原始的道路,像西班牙洞窟畫那樣的世界。即使有圖不會有真相,但追Netflix就好了何必要看小說呢?這跟我的信仰不太一樣,也是我在《蠢事》裡一直掙扎試著拉回來的,那些無法用圖像表現的東西。但其實文字也正在消解自己,我們在後現代面對的是文字的廢墟,不是現代的高樓大廈,更不是古早的幽谷花園。我們只是在廢墟裡試著把磚瓦堆得像樣一點。

不過凡事都有兩面性,有暴力也有愛,沒有絕對的希望也不會有絕對的失望。面對不同的時代總是會有不同的敘述策略,我們只是要試著找出對應這個時代的敘事。

莊 :近十年台灣文學成功的例子,你們會想到什麼?(你們可以自己定義成功,可能是重要性,或哪部作品改變了什麼?)

黃 《讓過去成為此刻:臺灣白色恐怖小說選》 跟《靈魂與灰燼:臺灣白色恐怖散文選》 ,深刻思考了台灣這段無法迴避、必須正視的歷史經驗。從他身上,我可以看到世界文學跟台灣文學的交互作用,以及呈現出來的深度跟廣度。

賀

這十年最明顯的就是「台灣主體性」的出現,很多人在這條路上追求重新塑造台灣的故事,看最終會得到什麼,而這個什麼也是在變動的。崇凱剛剛說到了關鍵,你已經看到了民族主義浮現的弊病。如果台灣的主體性一定要建立在民族主義這個文明的梅毒上,那真的是太沒想像力,也太無藥可救了。

托爾斯泰的時代談的是如何做一個好人,我的小學校訓就是「來學做人」,不是大學時代那空洞到不明所以的「親愛精誠」。我想總是要先學會做人,才有下一步怎樣做好台灣人的問題吧。●

新寶島 The Formosa Exchange 內容簡介➤ 】

作者簡介:黃崇凱

我們幹過的蠢事 內容簡介➤ 】

作者簡介: 賀景濱

年紀漸長之後重讀《幽遊白書》,會發現漫畫後面,透過角色其實談一些跟環境有關的事情。像我是做音樂的,看漫畫時,我常常想,這不就是某些人的處境嗎?比如說,我創立「新樂園」的音樂品牌時,要從「製作人」轉換為「經營者」,已經不是單純的把音樂做好就好,還會有很多需要顧及,如商業面、市場面、業務面。

年紀漸長之後重讀《幽遊白書》,會發現漫畫後面,透過角色其實談一些跟環境有關的事情。像我是做音樂的,看漫畫時,我常常想,這不就是某些人的處境嗎?比如說,我創立「新樂園」的音樂品牌時,要從「製作人」轉換為「經營者」,已經不是單純的把音樂做好就好,還會有很多需要顧及,如商業面、市場面、業務面。

賀

賀

兩位的小說各自探討彼此在意的主體問題,但在這個問題之下,都有很厲害的「第二敘事」,是一個歷史更久、更難處理的命題──賀大哥處理的是小說到底是什麼、它與現代人有什麼關係?崇凱則回到原住民議題,甚至在最後一章提到李維史陀,也是講述侵略未開化之地的殖民與被殖民問題。可以談談你們的安排嗎?

兩位的小說各自探討彼此在意的主體問題,但在這個問題之下,都有很厲害的「第二敘事」,是一個歷史更久、更難處理的命題──賀大哥處理的是小說到底是什麼、它與現代人有什麼關係?崇凱則回到原住民議題,甚至在最後一章提到李維史陀,也是講述侵略未開化之地的殖民與被殖民問題。可以談談你們的安排嗎?

或許有些純文學的翻譯作品,需要一定的知識跟文化累積才有辦法理解其中指涉的意義。例如朱諾.狄亞茲(Junot Díaz)的《阿宅正傳》(

或許有些純文學的翻譯作品,需要一定的知識跟文化累積才有辦法理解其中指涉的意義。例如朱諾.狄亞茲(Junot Díaz)的《阿宅正傳》(

書評》一個Teywan(平地人)的閱讀筆記:讀《我長在打開的樹洞》

過去閱讀高一生相關資料時,最受到震撼的,便是高一生和「傳統」之間的關係。

《政治與文藝交纏的生命》書中寫到鄒族長者記憶中的高一生,為了改革鄒族室內葬的習俗,曾經帶領青年團團員將族人的墓葬移至戶外,因而引發族人不滿。

日後向省警務處舉發高一生的,不是漢人、外省人,而是傳統部落首長安猛川這個「自己人」。他指控新美農場「曾私藏武器,貯藏巨量食糧,意欲舉發暴動⋯⋯」,成了高一生貪污的罪證材料之一。

在紙面底下的,是一個鄒族青年對故鄉的愛和責求,所帶來的矛盾。

部落中「傳統」和「現代」的糾纏並未停留在此,在《我長在打開的樹洞》書中仍然隨處可見。這本書從日常生活採樣,將這個近百年前的課題層析出來,而且怎麼那麼好看啦!

▇山林背後的紙鈔

《我長在打開的樹洞》可以說是原民青年Apyang的返鄉旅程,開篇的〈種回那個時代〉便宣示了繼承傳統的決心。他要讓小米重新在支亞干(Ciyakang)的土地上結穗。然而在當今時代,這樣的旅程會是順遂的嗎?返鄉意味著全然追尋傳統嗎?

文中寫道,耕種這件事情「它不爛漫,根本現實到不行」,或許已經埋下了伏筆。

返鄉,意味著曾經離開又再回來。這樣的離開不只是物理上的,還有語言的斷裂、知識系統的陌生。在學校教育下奮力成長的Apyang,再回頭,已是異鄉人。於是他嘗試撿回母語,直到能流利的用族語爭吵,也重新學習打獵、耕種等等在地知識。

Apyang毫不馬虎的用文字重建部落地景,重新賦予這些地景「太魯閣族意義」。那裡有Yayung Qicing(清水溪)、有Biyi(工寮),有Payi(女性耆老)、Baki(男性耆老)交織出的人際網絡。我們看到的支亞干並不是經過浪漫化的旅行者景致,也不是純然頌揚傳統的讚歌。支亞干被Apyang銳利的雙眼透視,疊合了歷史和他做為原民青年的未來想望。

這個青年有一些任性,還有一些叛逆。他嘗試有機耕作,自有一套理想生活的藍圖,也因此和現狀產生磨擦。或許是得力於學術思考的鍛鍊,Apyang讓我們看見學習、轉化、取捨傳統文化的過程。推動這個過程的,有時是理想,有時是背後作怪的「新台幣」。

大部分時候,新台幣是現代性、經濟和國家的綜合化身。在〈翻土的聲音〉中,Apyang起先聘用翻土王大哥,王大哥喜歡一邊工作一邊喝酒聊天,而且「錢算我(王大哥)的」。在此,王大哥翻轉了僱傭關係,將翻土工作打造成一個具人際交流功能,而又有些隨性的活動。Apyang精確地指出「陪伴聊天才不致於淪落僅是數算新台幣的難堪」,但他又因為王大哥無法守時、如期完成工作,而改找客家人鍾大哥。

〈部落水公司〉中則展現了部落自有的「新台幣流動方式」。自來水委員會幹部負責挨家挨戶發送水費通知單,即使網路、手機已滲入部落之中,仍然如此收取水費。幾次Apyang嘗試改革卻遭遇挫折,才了解到白紙象徵的制度運作,也變成了部落的傳統。

〈山蘇〉展現了新台幣的兩面性,尤其精彩。山蘇原本是山林常見的植物,是太魯閣族獵人入山食用的野菜。在當今卻因為極具「新台幣」優勢,成為部落的經濟作物。種植山蘇需要密集勞力,傳統的換工制度因而重回到了部落,新台幣在這裡似乎是傳統推手。而當Apyang想要追尋傳統,詢問部落阿姨怎麼烹調山蘇時,得來的回答卻是「我沒有吃過山蘇,山蘇是拿來賣的。」

新台幣以山林鳥獸做為凝聚國家意識的圖像,但新台幣和山林的關係是什麼?它帶來的是怎樣的現代化力量?傳統怎樣在當今社會中存續?《我長在打開的樹洞》讓我們看見其中一種樣貌。

▇如何有地自住

讓Apyang對故鄉頗有微詞、卻又有所盼望的,還有不同身分之間的緊張關係。

在〈哀家攻投〉,我們看到選舉時Apyang兩面不是人。部落選舉仰賴人際關係,投票往往是投個人情。Apyang身為被選舉人的「兒子」,理應支持自己的父親,這卻與他的「公民」身分有所衝突。在父親談及選舉的同時,Apyang上樓和「室友」組裝書櫃,在大的「家」當中再打造一個「家」。

這樣的打造,表面上看似是逃避,卻也是一種抵抗。《我長在打開的樹洞》中常有打造的動作,打造田園、打造雞寮,是散文集的核心之一。

男同志在交友軟體上,常常問「自住嗎?有地嗎?」自住或有地對男同志極其重要,意味著一個不受家庭干擾的自在空間。若是約到自住有地者,一方面可以省下旅館的費用,一方面免除可能的異樣眼光。

開啟對話的第一步,便是「過自己這關」。〈你那填滿Bhring的槍射向我〉表現了自我對人際間一舉一動的解讀,一點風吹草動,都可能造成情緒波動。Apyang擅長捕捉這種微壓力(minor stressors),這類壓力長時期滴水穿石,可以造成不容小覷的內傷。但是,這種「關」只有少數需要過,這便是最根本的不平等所在。

不過,這中間並非沒有縫隙可斡旋。我們可以看到為同性伴侶祝福的〈愛的豬肉轉圈圈〉、想你想到心花怒放黑夜白天的〈告白河壩〉。促成這種包容和變遷的,有一大部分來自部落文化的彈性。在〈愛的豬肉轉圈圈〉,族人對外來的文化符號(彩虹旗)不見得瞭解,卻在一場殺豬的儀式中完成同性結婚式。

部落性別文化的線索,在其他細節也可以挖掘得到。例如「可以背獵物的感覺真的好爽,可以幫忙的感覺才像個男人」、「心裡熱切盼望能成為會狩獵的男人」。這類性別的位置,透過部落文化的傳承,也成了Apyang的一部份。

然而,部落文化也有和自我認同抵觸之處。〈Tminum Yaku.編織.我〉中,Apyang被告誡男人不可碰觸織布機,但他卻心嚮往之。後來他卻跨越了這樣的gaya(禁忌),成了織布的人。Apyang抓住了這樣的高峰時刻,讓人不禁懷抱希望,這可以是原住民同志邁向自住有地的其中一種方式。

▇同樣一件事,一百年後的意義大不相同

像我這樣一個Teywan(平地人),跟隨Apyang回鄉,是一趟旅行,也是一場太魯閣族文化的補課。反同團體論述中時常出現「我也有同志朋友」作為開場,然而,在牽涉原民議題上,我們卻都很難說出「我也有個太魯閣族朋友」。不得不承認,即使有學校教育,我對原民文化的了解程度僅止於幼幼班等級。

《我長在打開的樹洞》中對部落當今的生活方式,有傾慕、有責求,無論從什麼面向描繪,滿滿的都是支亞干,都是對故鄉的愛。

書中文化傳承的過程和反思,也能讓其他族群作為參考。同樣一個迎媽祖,在賴和的〈鬥鬧熱〉中看起來是需要革新的習俗,當今卻是台灣文化的標誌之一。是什麼造成這兩者的差別?在追求主體性的同時,如何繼承、如何再塑造文化?Apyang已經把實作心得都放在那裡了。

然而,卻有些課題一百年後的我們仍須面對。書中雖未明言,但仍可以見到「殖民現代性」的幽靈。能將這樣若有似無的幽靈書寫出來,不自溺、不虛無,踏踏實實以身體考察,以思考應對,是Apyang這本非虛構書寫作品的成功之一。

另外,Apyang以羅馬字書寫母語,這樣的書寫並不是華文文學可以框架的了。在這部分我偏向樂觀,我們雖然無法讓時間倒流回到本土語言興盛的時期,我相信在作者和讀者的不斷互動下,本土語言在出版市場仍保有成長空間。至少閱讀後,我學會了太魯閣族語Tama(父親)和Bubu(母親)。

近幾年,我更加體會到追尋「台灣主體文化」所需的努力。過去被切斷的文化要有人找回來重新消化;過去來不及瞭解的,需要花心力。《台北家族,違章女生》曾因為台語的「番」一詞引發討論,作者發現語詞中的脈絡後即時作出修正,這的確也是台語文化有待調整的地方。在將來的族群互動過程中,我們還需要更多像《我長在打開的樹洞》的書寫,來豐富台灣文學這個巨大的名詞。●

作者:程廷 Apyang Imiq

出版:九歌文化

定價:280元

【內容簡介➤】

作者簡介:程廷 Apyang Imiq

太魯閣族,生長在花蓮縣萬榮鄉支亞干部落。畢業於台灣大學建築與城鄉研究所,現任社區發展協會理事、部落簡易自來水委員會總幹事、部落會議幹部、部落旅遊體驗公司董事長。

曾獲2007、2010、2015、2016、2018、2019、2020台灣原住民族文學獎散文組獎、2020台灣文學獎原住民族漢語散文獎、2020年國藝會創作補助。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量