報導》面對海洋,我們需要什麼樣的歷史感?聯經x左岸x衛城談為什麼要出版海洋史書籍

近年,台灣書市不約而同出現了許多以「海洋史」為背景的人文作品,不管是談17世紀東亞海域的貿易與海上劫掠,還是探索歐洲諸國東印度公司航向亞洲的代價,又或者是追問這些被授予政治權力東來的商業機構如何融入東亞秩序,台灣在其中都扮演了一定的角色。這些論述的集結雖屬機緣巧合,卻也反映了某種社會氛圍與需求。帶進海洋史的視野,台灣就不只是台灣而已,透過海洋連結出去,台灣成為世界脈動的一環,台灣的故事也能說得更廣更大。

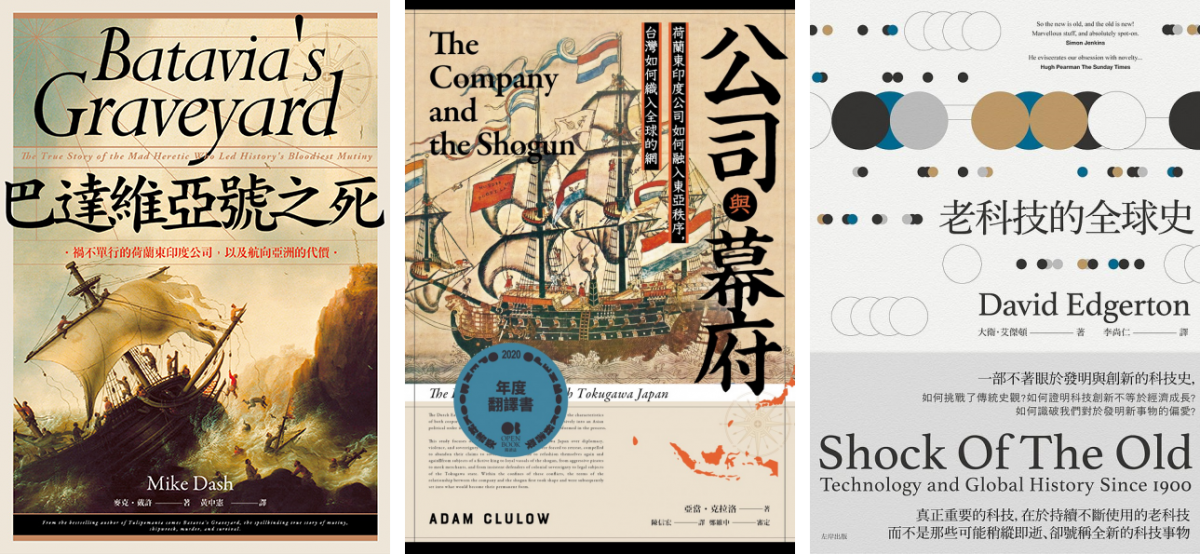

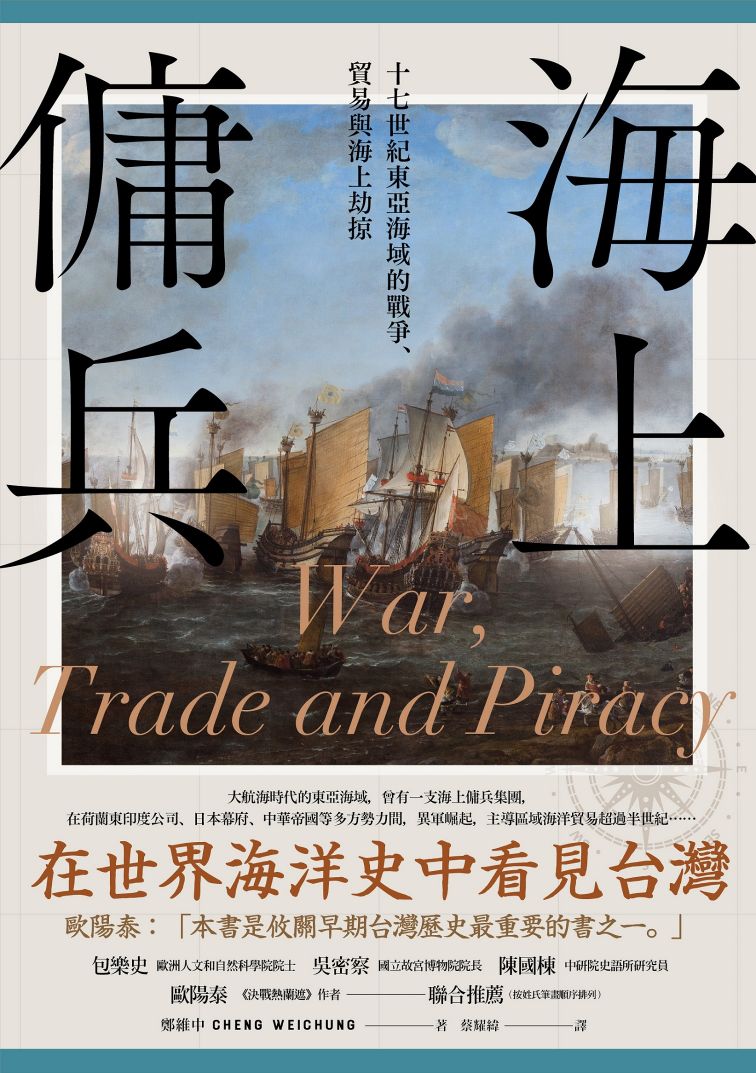

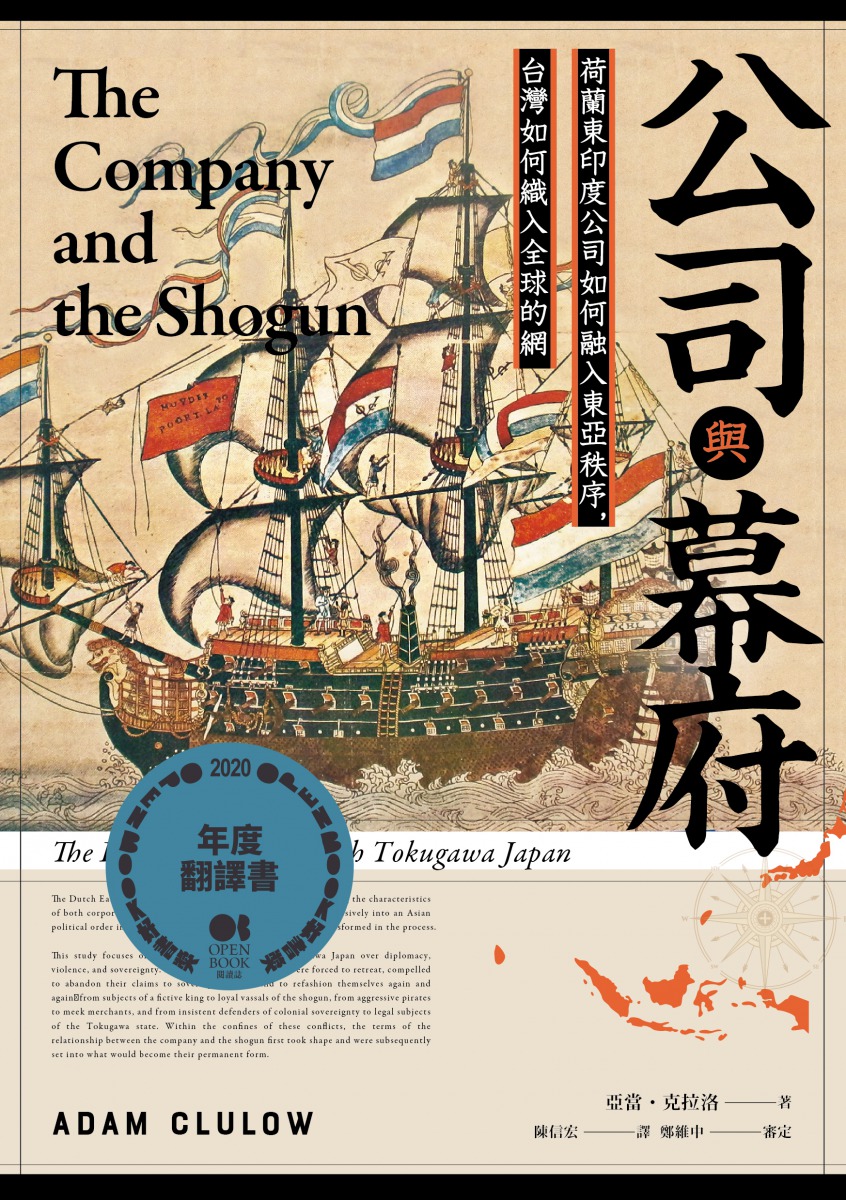

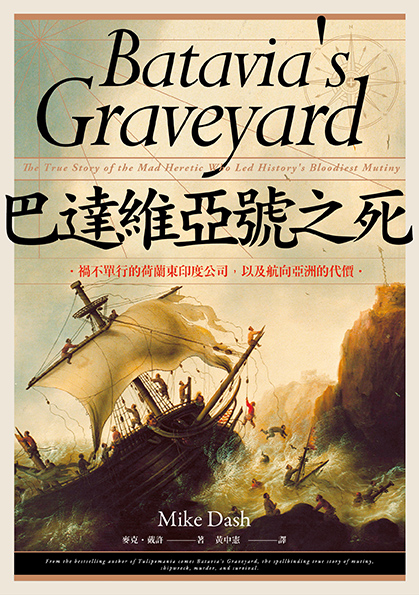

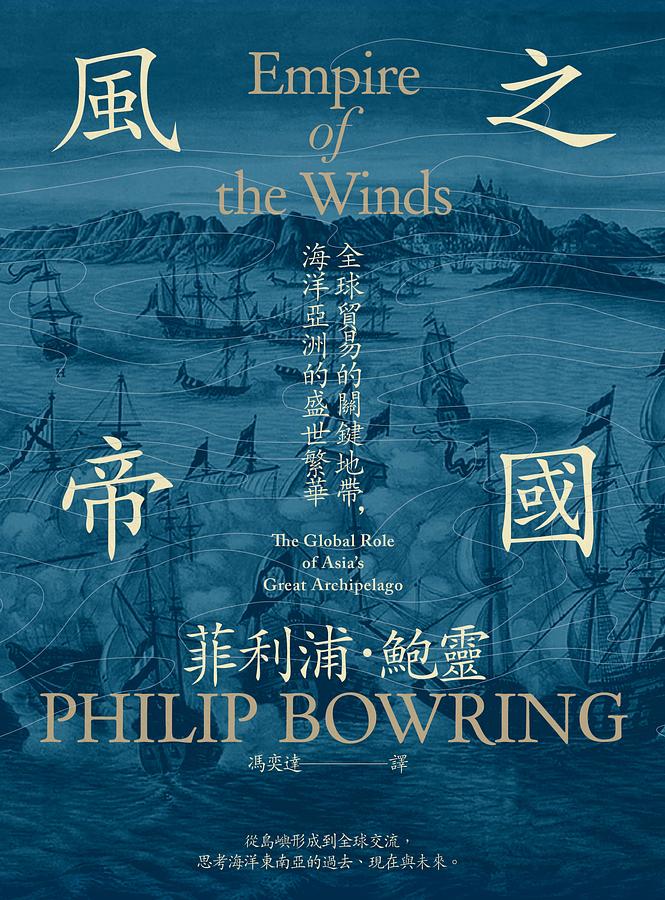

聯經、左岸、衛城三家出版社,年初以「重返世界的航道:台灣如何閱讀海洋史」為題,聯合企畫了一系列講座,主要環繞4本近期出版的海洋史書籍:《海上傭兵》、《風之帝國》、《公司與幕府》及《巴達維亞號之死》,探索台灣在海洋亞洲的位置。

在鄭維中、陳國棟、賴英泰三位歷史學者之後,系列講座最後一場跳脫歷史事實的論述,由衛城出版總編輯張惠菁、聯經出版總編輯涂豐恩,以及左岸文化資深主編林巧玲走到幕前,從編輯觀點暢談自家作品與海洋的連結,以及在編輯台上、編輯台以外,如何想像海洋史與世界史在台灣出版的未來模樣。

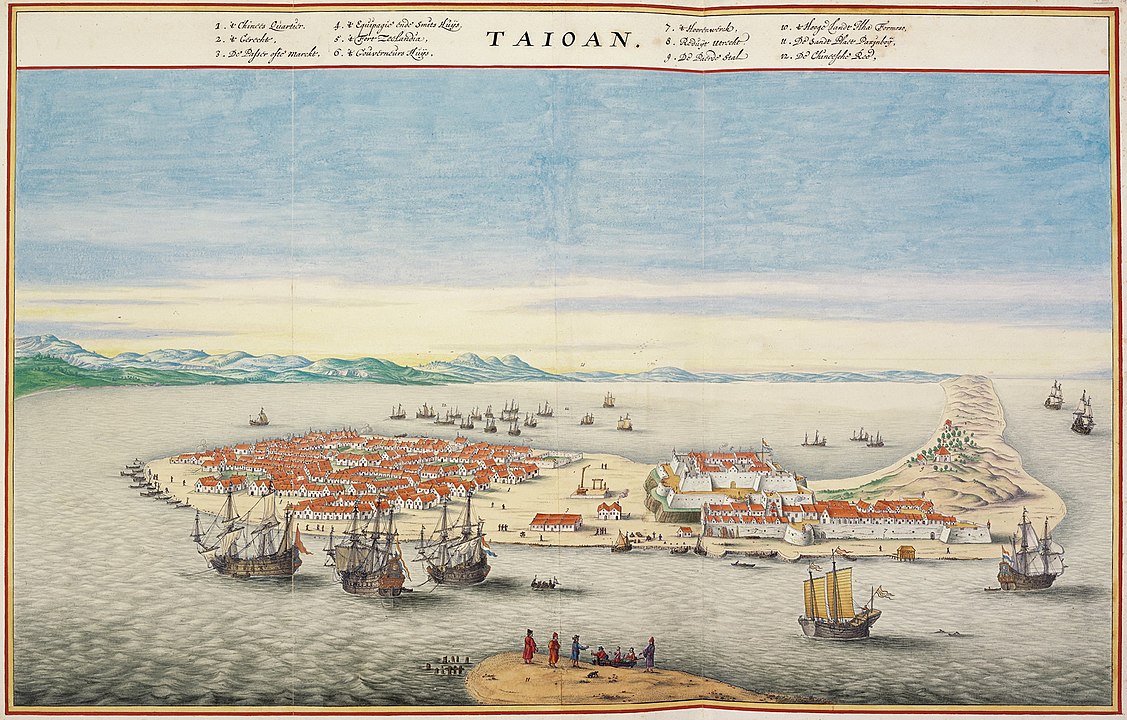

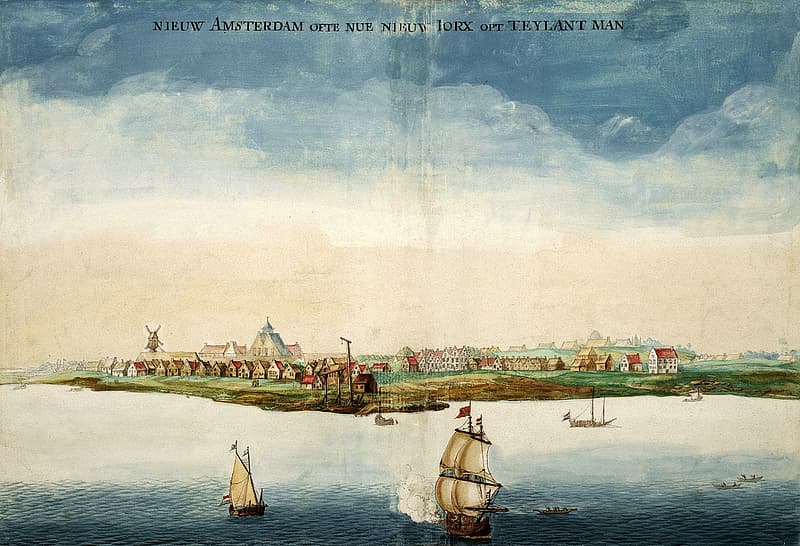

涂豐恩為講座破題,首先展示17世紀的畫作「大員圖」與繪製於同一時期,風格、視野、結構相近的「新阿姆斯特丹圖」,將時間定錨,揭開荷蘭人在地球兩側的活動:「透過海洋,台灣不只是台灣自已的歷史,更與世界脈動相連在一起。把海洋史帶入台灣,故事就更廣、更大,把台灣的歷史脈絡放得更大。」

▇一整個世代歷史感知的轉換

三位史學出身的編輯,首先分享了自身閱讀、理解台灣史的養成,以及如何透過新的視野來開啟新的史觀想像。

張惠菁先自曝年紀與家門:國小、國中乃至高中所接受的教育仍是以中國史、國文、國學內容為主,直至高中、大學時期經歷解嚴及其後一連串社會變動,隨著社會情勢的變化、大眾關懷的形成,台灣史領域才逐步擴展,亞洲、東南亞也自然隨之進入台灣人的時間感中,進而使得史觀得到擴充。

談及曾引起議論紛紛的「歷史感」問題,張惠菁認為「歷史感」並非有無之分,而是每個人都各自擁有不同的歷史感。例如談起16世紀,熟悉中國史、亞洲史之人與熟稔歐洲史的人,將有不同的意涵與聯想。她自認屬於特別的一代,經歷了一段眼光跨越的過程,「從過去以為比較完整的史觀,到現在擴展,我覺得史觀不是有無,而是可擴展,當我們認識多一點亞洲、東南亞,進入時間感,自然會有比較多的連結。」

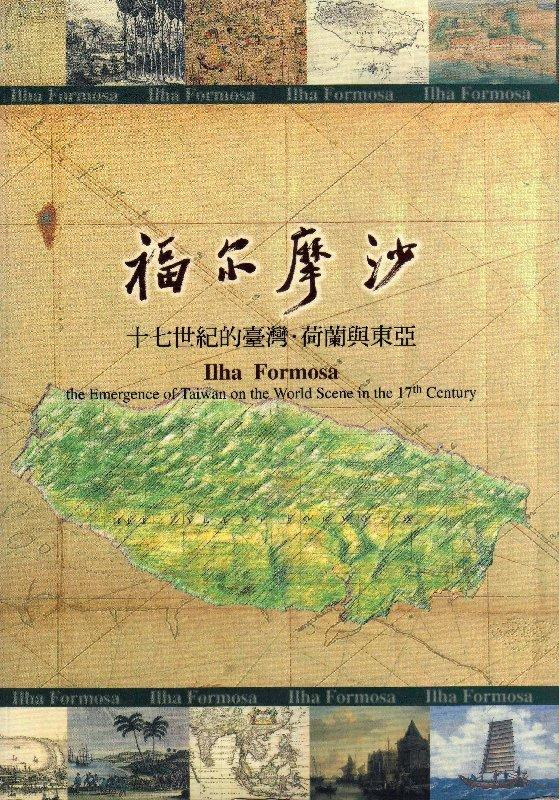

談及自身史觀的擴展,張惠菁提到兩個契機:一是2003年國立故宮博物院的「福爾摩沙:17世紀的台灣、荷蘭與東亞」展。因工作之機,她得以近距離了解展覽的整個籌畫過程。當時故宮不僅展出豐富的館藏,亦從荷蘭商借了許多海洋相關文物資料。隨展舉辦,由中研院史語所研究員陳國棟主講的講座,更讓張惠菁顛覆原先的所學所知,重新認識了一個亦商亦盜的海洋人鄭芝龍。

另一次契機是參與故宮南院的籌備規畫。故宮南院因有「亞洲博物館」的定位,以蒐藏、研究、教育、展示亞洲藝術品與相關文物為主,她也因此得到機會接觸亞洲文化藝術,見到許多美麗的文物。(註)

張惠菁在故宮的工作經歷,正可說明她個人、故宮博物院乃至台灣社會史觀的調整。「歷史感是可以擴展的,更是一個適合用來檢驗自己的視野是否足夠開闊,是否因我自己的成見而排除了一些應該被認識的人事物。當意識到自己的歷史感可以更展開時,是有魅力的。」對屬於這個世代的台灣人來說,這樣的調整或許不見得人人有感,卻是一整個世代歷史感知的轉換。

▇海洋蘊含改變的勇氣

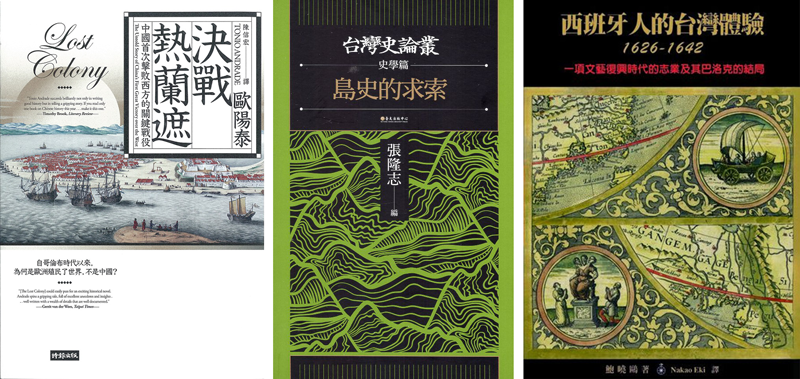

林巧玲也熱情分享了幾本自己喜歡的台灣史書籍:《決戰熱蘭遮:歐洲與中國的第一場戰爭》(2017年新版更名為:《決戰熱蘭遮:中國首次擊敗西方的關鍵戰役》)以豐富的細節和生動的情節,將讀者帶進17世紀鄭成功與荷蘭人的爭戰中,卻又翻轉了對中西武力的既有認識,為近代世界的形成帶來新的省思。

受到此書的影響,林巧玲意識到眼前所見的歷史是如何連結到世界史的角度。在中研院台史所張隆志教授主編的台灣史論叢之一《島史的求索》中,周婉窈教授細緻區分山、平原、海,及在這些界域之交、之間的故事。長年旅居台灣的鮑曉鷗教授所著的《西班牙人的台灣體驗(1626-1642)》,亦有其精彩之處。書籍之外,林巧玲也分享了紀錄片《曹院士的隱藏文本》,是開啟台灣海洋史研究視野、提出「台灣島史」觀點的中研院院士曹永和學術生涯的影像紀錄。

對於近期如雨後春筍萌生的各種海洋主題書籍、影像作品,林巧玲認為海洋獨有的特性使得故事充滿魅力。「我自己猜想大家為什麼會對海洋史充滿興趣——(海洋)應是有冒險、變化與活力,充滿故事性。在大趨勢的情感上,海洋史讓我們覺得可以勇於去改變什麼事情,我想這就是海洋史能帶給我們的啟示。」

▇與世界聯結,重構台灣史的新視野

涂豐恩回憶自己的求學過程,台灣史已寫入國中課程內容,而大學時期的他其實對世界史較感興趣,尤其是閱讀了英國歷史學者Christopher Alan Bayly的著作《現代世界的誕生》(The Birth of the Modern World: Global Connections and Comparisons)。

此書以「聯結」為關鍵概念,談論世界歷史如何從中古過渡至現代。例如書中談論太平天國(1851-1872)時,提及期間美國也發生了南北戰爭(1861-1865),在差不多時期,世界兩端的兩塊大陸都出現了死傷慘重的戰事。此外,19世紀時期全球的棉花供給大量仰賴美國黑奴勞作,換句話說,全世界的棉花供給亦受這場美國內戰影響。一旦從世界史的角度來看這個事件,美國史的敘述將會重新調整。這些都令當時的涂豐恩大感衝擊,「原來歷史可以這樣講!」

「台灣歷史講到一個程度之後,我們可以越講越深、越細或是重新研究,但我們是否可以從台灣往外延伸去發展歷史?這是這本書給我的啟發。從這個角度,也許我們就可以跳脫台灣史與中國史的對抗,不管是台灣史或中國史,都可以放入世界史去看。這改變了我們對世界歷史的想像,是一個重新思考的角度。」

向外聯結以理解歷史脈動的視角,提供了新的可能性,不僅改變了原來對世界歷史的想像,且任何歷史皆可置入世界史的脈絡,毋寧是讓台灣自長年以來台灣史與中國史比重爭論中解放的一條路徑。涂豐恩相信海洋史/世界史具有這樣的力量,因此希望能透過出版,建立從台灣出發的世界史視野。

▇如何閱讀海洋史

三位主講人接著回到本行,從編輯的角度談近期各自出版的海洋史書籍,說明這些作品有何獨特之處,如何吸引他們,進而納入出版名單推介給台灣讀者。

《海上傭兵》原是專業學術論文,張惠菁獨具慧眼,看到本書對於台灣的特別意義,便以改造成能進入大眾閱讀視野為編輯目標,與作者鄭維中多方討論。

本書書封使用荷蘭畫家福利格(Simon de Vlieger,1601-1653)繪製的畫作〈Dutch East India Company and Chinese Attack on Chinese Pirates in the Bay of Xiamen (Amoy)〉,描繪1633年鄭芝龍與荷蘭東印度公司船隊在廈門海域聯手擊退海盜李魁奇。

原畫作十分巨大,目前收藏於英國Felbrigg Hall莊園古堡。鄭維中推測這幅畫的製作背景是,荷蘭東印度公司滿心期待在此次戰役出手,協助明朝廷平定海賊後,能得到實質的上陸貿易權,因此委託畫家繪製這幅畫作,作為雙方友好的禮物及象徵。奈何結果未能如願,明朝廷僅應允荷蘭船隊停留在台灣,透過船隊間接貿易。也因此,這幅本為慶賀大航海成果獲得突破性進展的巨大油畫,便一直被收藏起來,無緣張掛。

這幅象徵海上多方勢力交會,且影響了台灣歷史命運的畫作,除了作為書封呼應書名「海上傭兵」之外,張惠菁另於卷首做成拉頁大圖,凸顯隱藏於圖像背後透過海洋連結起台灣與世界史的故事。

林巧玲也分享了自己最初被《巴達維亞號之死》吸引的理由:具有深厚史學專業、兼有細節狂特質的作者,將這起海上事件寫成了非常刺激、殘忍、殘暴、悲慘且不帶任何希望的故事。閱讀這些文字時,她的感官被喚起了強烈的刺激感。她也分享了書中關於海上艱苦生活的生動刻畫,殷切提醒讀者,在驚濤駭浪的海洋史中,也要關注其中人的故事。

▇海上霸主荷英吃癟史,反映了西方世界的焦慮

除了經濟貿易數字、政治政權轉移,林巧玲覺得「文化交流」也是閱讀海洋史的重要核心。《公司與幕府》以文字栩栩勾勒出當時的荷蘭東印度公司,如何透過氣宇軒昂具貴族氣息的畫像、金色墨水加上花體字的官方書信等設計,巧妙地將其時共和體制之下的荷蘭執政官打造為東方認知中的「帝王」,以便取信於才剛確立統治權、十分需要外國來朝以穩固內部政權的江戶幕府。

無論是《巴達維亞號之死》、《公司與幕府》,或林巧玲負責編務的另一部作品《老科技的全球史》,這些全球史的故事都談及台灣:「雖然不是主角,但我們總能在幽微處發現台灣的身影。」這也影響她後來為《公司與幕府》一書所下的副書名:「荷蘭東印度公司如何融入東亞秩序,台灣如何織入全球的網」,書腰上更強調出「書寫世界史中的台灣」。

英雄所見略同,《海上傭兵》與《公司與幕府》都是涂豐恩早有關注的書籍,尤其2013年《公司與幕府》初出版時,在英文世界即備受討論。涂豐恩表示:「17世紀的海上霸主荷蘭、英國來到日本卻吃鱉了,這改寫了我們過去對世界歷史的想像。這本書用一個非常漂亮的案例顛覆了我們過去對世界歷史的想像:並不是所有歐洲人到世界各地都無往不利。」

這樣的書寫趨勢也反映了西方世界自身的焦慮,對過去滿懷自信的態度產生懷疑,開始從「原來歐洲人不如想像的厲害」角度來觀看歷史。譬如英國史學家Linda Colley即曾經寫過日不落帝國的子民在世界各地成為俘虜的吃鱉故事《Captives: Britain, Empire, and the World, 1600-1850》。

▇研究與出版皆映照出時代氛圍與需求

涂豐恩接著一路回溯,盤點台灣海洋史書籍的出版脈絡,並從史學史角度反思:出版活動與學術研究是如何反映了時代的氣氛與需要,生成於社會背景中。

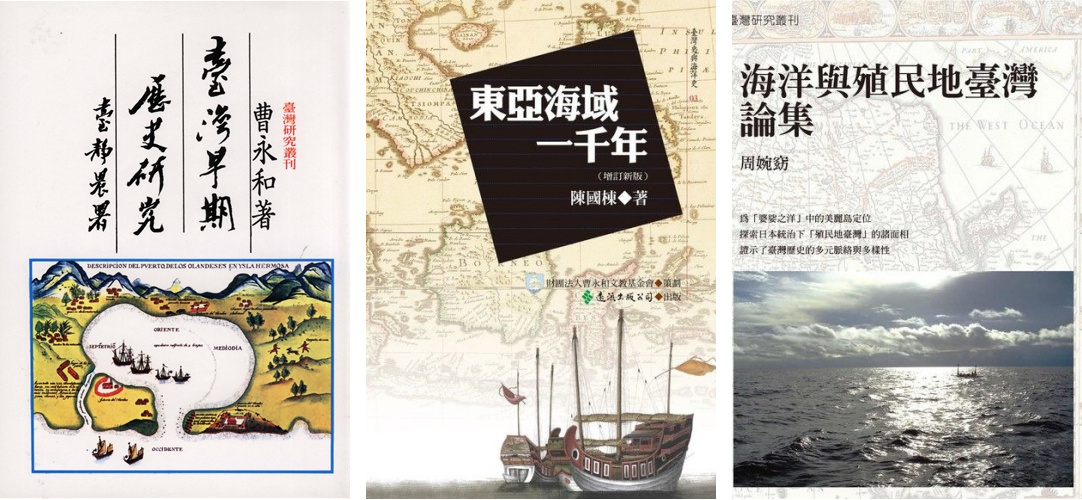

從1979年曹永和《台灣早期歷史研究》以來,形塑台灣海洋史觀點的專著尚包括:台灣少數的海洋史學者陳國棟早於2005年便出版了《東亞海域一千年》;周婉窈《海洋與殖民地台灣論集》(2012)藉討論明人對台灣的認識,解構「台灣為中國自古以來不可分割的一部分」之說。蔡石山的《海洋台灣》(2011)亦有同工之妙,其中清代篇幅簡薄,反映清代台灣人與海洋關係的淡薄。

國外論述方面,2007年歐陽泰(Tonio Andrade)《福爾摩沙如何變成台灣府?》提出「共構殖民」(co-colonization)的説法,認為早期台灣是由荷蘭人與漢人共同殖民的。此一說改變了「荷蘭占據中國疆土,鄭成功為漢族民族英雄」的歷史觀點。

而早在19世紀末,出身德國、受聘於東京帝國大學的Ludwig Riess,是將德國現代學術治史方法引進亞洲的學者。他於1897年寫下《福爾摩沙島史》一書,直至近年(2019)方有中譯出版。

涂豐恩也特別提到包樂史的《看得見的城市》(2015),此書將荷蘭、巴達維亞、日本與台灣串連起來,不同於過去談到荷蘭與台灣的關係時,只能見到荷蘭人來了又走。包樂史打開了荷蘭人處於東亞歷史的視野,而台灣便身在其中,大大豐富了這一時期的歷史意象。

由此來看,聯經出版近期推出一部貫穿史前時代至21世紀的東南亞通史《風之帝國》,不僅承繼了中外學界多年來對台灣海洋史的耕耘,也貼合了2016年以來政府所推行的新南向政策。隨著政策與整體社會發展,台灣近年對於東南亞有更多認識,閱讀的需求和出版空間也逐漸增加。《風之帝國》是順著海洋延伸出去所架構起來的,適時地為台灣提供一部完整的東南亞歷史。

▇定位台灣,取徑海洋史的全球史視野

透過三位編輯分享各自「閱讀歷史」的經驗,以及自身看待歷史眼光的生成之路,讀者可看到史觀的擴展與轉變。海島台灣以世界(或者說現實的國際地位)為方向,向外尋求出路、向內觀省自身時,「海洋」自然脫穎而出,成為與世界連結的媒介。

台灣史學界對海洋史的耕耘,雖然可一路回溯至日治時期的Ludwig Riess、村上直次郎、岩生成一等學者,但當時關注的重點,只在日本對荷蘭、南洋等域外關係的脈絡中涉及台灣的相關問題。

以台灣為中心的「台灣海洋史」研究,一般祖述自學而成的曹永和,1979年他出版第一本專著《台灣早期歷史研究》,4年之後中研院人文社會科學研究中心便成立了「海洋史研究群」,以「16至20世紀的東亞口岸與華人網絡」的宏觀視野,長期正式投入海洋史研究。曹永和於1990年提出的「台灣島史觀」,強調台灣島為多族群共生共享的歷史舞台,更為以台灣為本位的史觀奠立基石。

台灣現在所謂的「海洋史」,過去亦有「海事史」的說法,如今已較為少見。無論是海洋或海事,內涵可能都連結至英文maritime之意,著重於航行技術、軍事行為、國際關係、海運通商等海上的人為活動。例如昭和十八年(1943)設置的「台北州立基隆水產學校」,於1970年更名為「省立基隆高級海事職業學校」,至今校名仍保有「海事」一詞。

日本學界則使用「海域史」為此一研究領域之名。「海域」是「地域」概念的延伸,將「地方」做為區隔或連結人、物、文化的元素,探問其現象、運作與影響。近來日本學者出版了不少由此角度重新審視亞洲史的作品,例如八旗於2020年出版的《文明的海洋史觀》,即為比較經濟史學者川勝平太的作品。相較於容納更廣、指涉更泛的「海洋史」,筆者認為「海域史」一詞似乎更能指出探究海洋歷史的內涵與人文意義。

2019年,中央大學歷史所副教授蔣竹山曾有演講以「長時段的回歸與公眾歷史:近來台灣出版市場的『全球史熱』」為題,論說全球史的出版熱潮,及支撐這股熱潮背後的「世界公民」身分認同關係。在這樣的全球史潮流中,「海洋史」仍有其獨特性,例如航海所需要的專門技術、自然環境,又如林巧玲在講座中分享海洋所帶來的冒險感、躍動感,無法完全與「全球史」畫上等號。

在這場講座中,三位編輯談論自身的史觀背景,同時反映了不同世代對於自身與家國、台灣與世界之間關係的期待。

解嚴後大量吸收各種新知觀點的青年與中生代,透過便捷的旅行、長年與西方接觸的經驗,及無遠弗屆的網路,養成或調整各自的世界觀。當他們探身向前展望,潛存著台灣如何在世界找到自處的位置,如何得到認可和關注的企求與焦慮。而當他們回觀歷史,海洋自然成為四面環海的台灣與外界連結的必然媒介。大航海時代以來西船東來的影像,也成為台灣身處世界史的佐證。

或許可以說,「海洋」對於台灣來說,無論是文化上或是歷史上,都在精神上幫助今日的台灣通向世界的航道。

進入21世紀以後,世界情勢的轉變連動調整了歷史觀察的角度。這波海洋史相關論述,提供看待世界、理解過去的新視角、新詮釋之際,也會透過理解過去而形成大眾新的世界認識。至於其發展、效果和結果,則值得繼續觀察與期待。●

|

|

|

作者簡介:鄭維中 |

|

|

|

作者簡介:亞當.克拉洛 |

|

|

|

作者簡介:麥克.戴許 |

|

|

|

作者簡介:菲利浦.鮑靈 ( Philip Bowring) |

漫射計畫》過去的未來就是現在:屬於台灣的科幻漫畫,常勝與鐵柱對談

常勝與鐵柱,兩位分別是五年級尾和六年級頭的漫畫家,相識於2012年的安古蘭漫畫節。那是已成傳說等級的一年,參展漫畫家陣容空前絕後,有鄭問、陳弘耀、平凡與陳淑芬、蕭言中、阿推、邱若龍,也有目前正值創作高峰的阮光民、李隆杰、61Chi、致怡等人。細心的讀者可以在其中辨識出許多台灣漫畫創作的譜系或交互影響,如邱若龍之於李隆杰,阿推之於常勝。

第4期《漫射報》以台灣的科幻漫畫為主題,邀請到漫畫家常勝與鐵柱對談。成長時期正逢1980到90年代台灣漫畫興盛期的兩位漫畫家,除了分享各自的科幻養分,也聊到臺史博珍貴的科幻館藏,包括劉興欽的《機器人戰飛碟》、《科學幻夢》以及阿推《九命人》。

提到科幻漫畫在台灣的發展脈絡,首先會遇到作品數量並不充足的問題,其次則是閱讀經驗多立基於1992年以前的盜版作品,也使得討論變得困難。

常勝首先提到小時候印象最深的作品是《核子閃光世界末日》,當同齡人在讀《原子小金剛》時,他卻對這本書美式畫風和日式敘事所呈現出的寫實感深深著迷,心想「未來若要當漫畫家,就要畫出這種作品。」直到多年後,常勝才知道那是星野之宣的《ブルーシティー》,本作也催生了小澤曉的《青之6號》,動畫的人物設定村田蓮爾也是他關注的創作者。

談起兩人共同的科幻養分,大抵可以歸納出幾個關鍵詞:手塚治虫、原子小金剛、火鳥、科學小飛俠 、無敵鐵金剛、永井豪。「珍珍是我們共同的偶像。」常勝說。而鐵柱則提及年輕時看到的日本漫畫,有一脈是相當深沉的,例如他曾看過一部名為《巨人》的短篇 ,描繪主人翁突然變得非常巨大,進而展現人與社會的格格不入,悲劇性濃烈。

「劉興欽老師在那個年代,一定非常孤獨。」鐵柱提到,1960年代出現在台灣的《機器人》系列作品,是台灣漫畫史中相當早期的科幻作品。機器人主角聰明、力大無窮、能飛行、絕對強壯、無法破壞,不過,它不具備善惡的觀念,劇情的張力經常由此展開,而科學的正面效益與負面影響,則形成故事衝突點,引人入勝。鐵柱說,這套書他小時候不僅反覆看了多次,還曾用色筆替漫畫上色。

兩人都直接以「IP」的概念來談論《機器人》,並指出幾個特色:首先,這部作品具有高商業性和娛樂性,接近現在的英雄漫畫;其次是故事成熟,常勝指出:「劉興欽很早就意識到,『英雄』的背後是有故事的。」此外,本作架構具高延展性,可像《哆啦A夢》一樣,用同樣的模組不停創作故事。

兩位漫畫家都認為,如果這套書的精彩之處現在能廣為人知,台灣後輩漫畫家可以創作出致敬的新作品,延長IP的價值與壽命,就像浦澤直樹的《PLUTO~冥王~》改編自《原子小金剛》,是日本漫畫的美談。兩人都認為,這些早年的作品應有規畫地做更多討論與推薦,才能累積更多不同世代的讀者。

鐵柱將場景拉回解嚴後,大量思潮在短時間內湧入台灣,隨著報禁解除,漫畫有更多發表平台,而成就了80與90年代台灣大批科幻創作出現的盛況。鐵柱提到:「阿推老師的作品裡歐漫科幻的風格,畫風華麗,在當時是非常前衛且新奇的。」

常勝補充道:「現在可以很容易發現,鄭問老師的《黑豹》受到《星際大戰》影響;麥人杰的《零代傳說》借鏡《瘋狂麥斯》的世界觀;還有曾正忠《遲來的決戰》,講畫工,真的是一流。這些天才型的漫畫家各有長處,在同一個時代出現,真的是百花齊放。」他補充道,除了墨必斯(Moebius),漫畫雜誌《Heavy Metal》也是當時圖像創作者必讀的聖經,其中出現的各種技法令人反覆咀嚼。

除了題材對科幻經典的取用,鐵柱表示,美學的推陳出新也是科幻對漫畫的一大影響。除了前述阿推偏歐漫的風格,是台灣作者首見,麥人傑《鳥人》使用了賽璐璐片,營造了截然不同的色彩,耳目一新,也令他難忘。

「聊回劉興欽老師,」鐵柱剛起個話頭,常勝接著說:「他一定看過更多!照理說他一定看過更多,才能畫出機器人系列。」兩人都認為,應趁劉興欽等前輩健壯之際,對他們的閱讀史進行更多訪談與研究。

從劉興欽到阿推,常勝指出這兩人的未來觀是完全不同的,從他們作品中對飛碟或外星飛行器的形貌大異其趣,可見一斑。「小時候不明白,經過幾十年才慢慢理解,『未來觀』是不斷進化的,以前和現在的未來觀是完全兩碼子事,不只是人在進化,未來觀也在進化。」細讀《機器人》,科學是對人類總體福祉的增進,代表民族大業的興盛,而在《九命人》中,對科技的調度則展現在時空的跳躍與旅行中。

「透過科幻作者的想像,賦予了人類更進步的線索。」常勝如此提到,過去認為地球是平的,當地球是球體覆蓋了這個概念,未來觀就發生變化了。過去的科幻片用手錶通訊,現在的人類用手機,過去作者的想像,釋放了對未來的思考,進而影響了真實的未來。有學者指出,科幻小說從現有語彙創造新詞,如機器人(android)、電視(television),很可能是先出現在科幻小說中,才成為一般用語。若此,進一步可以說,訴諸視覺的漫畫,一直影響著現在和未來世界的樣貌。

「是物質創造了世界,還是意識創造了世界?」常勝說,因為著迷這樣的問題,他畫了《隱藏關卡》,而《九命人:時之輪迴》則企圖把時間概念拿掉。「很多事情把『時間』抽離之後,看起來就完全不一樣了,如果『時間是線性』的概念跟地平說一樣是錯的,我們該如何認識世界呢?」常勝說明自己的創作,並提到新作《閻鐵花》也暗藏這樣的思考。

訪談中鐵柱也提醒,科幻隱含對個人或世界現況的提問與反思。13世紀喬叟的《坎特伯里故事集》影響了丹.西蒙斯的科幻經典《海柏利昂》,也影響了鐵柱的《無量天擇》。鐵柱在《Taiwan Comix》發表硬科幻作品《青春期》,概念來自搖滾巨匠Jimi Hendrix的〈A merman I should turn to be〉,歌詞中反戰男女離開陸地,遁入海洋中,以吉他聲模擬直升機螺旋槳聲、機關槍聲與鯨魚叫聲。非常喜歡這首歌的鐵柱,將它化為漫畫,創作出擁有高等量子科技的海洋聯邦共和國,描繪未來陸地上的人類對生態的迫害以及自身經濟的崩毀。

劉興欽科幻作品中的許多情節,譬如人類擷取動物DNA回饋於醫療等,如今已一一成真。對談最後,不禁讓人懷疑起真實與虛構的界線。這也是令常勝著迷之處,科幻對未來的影響清楚可辨識,他說:「我現在都可以想像未來,你猜猜《星艦迷航記》的瞬間移動,何時可以成真?」●

★臺史博漫畫文物庫房,科幻好書大公開★

本書1965年由文昌出版,作者不詳。漫畫劇情改寫自《原子小金剛》第8集第3話〈死亡十字架殿下〉,畫面非單純抄襲,而是經大幅更動與重新分鏡,將1話的故事延展成1集半的漫畫。

1993年由時報文化出版。描繪性格經常分裂的中學生湯小傑,在穿上天才哥哥傑利發明的高科技盔甲後,不但模樣帥氣,更擁有超人能力,加上一隻猩猩拍檔,組成了「變變俱樂部」……

本書1982年由華視文化公司出版。描繪宇宙人入侵,即將降落台灣,雖有最先進的現代武器,但老博士的機器人令全宇宙忌憚,於是眾人群力將機器人從地底挖出禦敵……

本書1984年由華視文化公司出版。劉博士研發的藥劑,萃取動物之長,如變色龍改變外觀的特點、壁虎斷尾再生的能力,卻因誤用拯救了一位壞人,造成社會動盪……

本書1986年由時報文化出版,。故事發生於西元5678年,私家偵探蒙九戈接到一件5億元的委託案,追查過程中,他意外身亡,卻被神仙告知,他將有9條生命……

本書1997年由東立出版。故事描繪飛行官克莉兒來到11號太空站,卻發現學生凱文跟她3年前過世的戀人林格外貌相似,兩人漸生情愫,克莉兒卻得知凱文與林格的死有關……

漫畫家簡介:

常勝

1968年生於台灣台北,復興商工西畫組畢業,曾任職廣告公司15年,2002年離開廣告業,開始漫畫創作至今。漫畫作品《夢境大飯店》、《BABY》、《OLDMAN奧德曼》、《隱藏關卡》、《九命人》、《閻鐵花》等;參與羅浮宮漫畫計畫,創作合輯《羅浮7夢:台灣漫畫家的奇幻之旅》。作品海外授權有日文版、法文版、韓文版等。

鐵柱

臺灣漫畫家,於2012、2015年參展法國安古蘭國際漫畫節臺灣館參展,以及2015年非洲FIDBA漫畫節。參與滾石音樂漫畫有聲MV數輯,曾發表過《太子爺》、《無量天擇》、《孟婆湯屋》、《下流人間》、《金甲玫瑰》等多部漫畫。

▇《漫射報》第4期,全臺發放中!

索取地點詳情:請點我

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量