話題》膚色「不對」就不能擔任翻譯嗎?雅曼達.戈爾曼事件中的翻譯、種族主義與取消文化

近日,關於翻譯的討論難得上了歐洲與英美媒體文化版的頭條。

事情的起源來自一篇刊登在荷蘭日報《de Volkskrant》的意見評論:非裔的時尚記者、黑人權益運動者Janice Deul於2月25日撰文批評荷蘭Meulenhoff出版社選擇了不適當的譯者里內韋德(Marieke Lucas Rijneveld)來翻譯雅曼達.戈爾曼(Amanda Gorman)的詩作《The Hill We Climb》。

22歲的詩人戈爾曼畢業於哈佛大學,曾獲「國家青年桂冠詩人」的殊榮,並於2021年1月20日美國新任總統拜登的就職典禮上朗誦詩作〈The Hill We Climb〉(峻嶺吾登)。戈爾曼在吟誦詩詞時提到:「我們,是這個國家與時代的繼承者,一個骨瘦如柴的黑人女孩,身為奴隸後代、由單親母親撫養長大,也能夢想著有天能當上總統,而現在正在為一位總統吟詩。」

此次登台讓戈爾曼享譽全球,這篇詩作也當然洛陽紙貴,成為世界各國出版社競標的熱門作品,荷蘭文版即由Meulenhoff出版社獲得翻譯出版權利。

2月23日,Meulenhoff出版社鄭重其事地對外預告,即將於3月30日出版《The Hill We Climb》荷蘭文特別版,書中將收錄著名非裔電視主持人歐普拉(Oprah Winfrey)撰寫的前言,並由里內韋德擔任譯者。

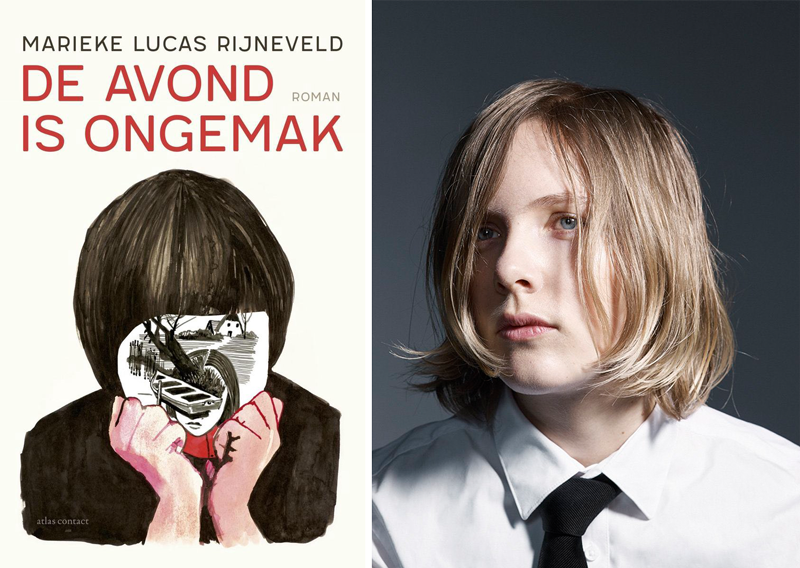

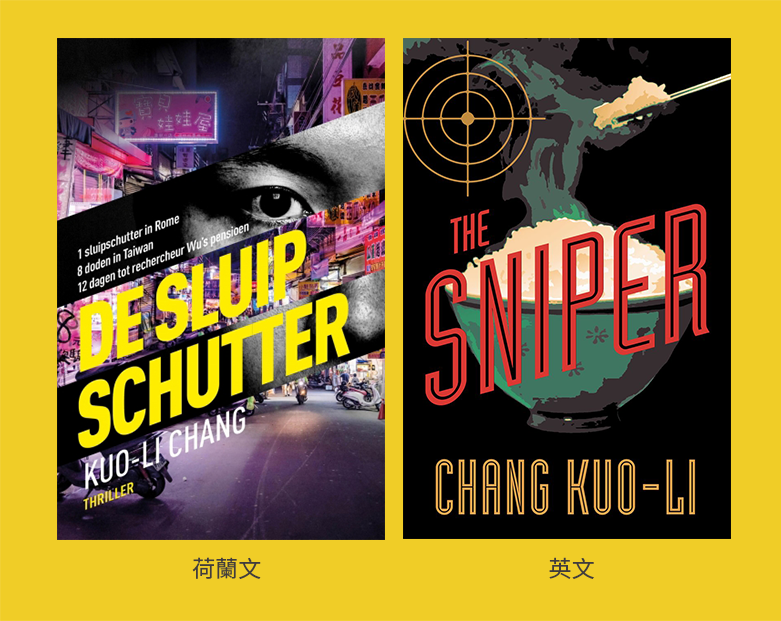

里內韋德是29歲的荷蘭非二元性別(Non-binary gender)作家,24歲出版詩集,一鳴驚人,被譽為荷蘭文壇明日之星。2018推出第一部小說《De avond is ongemak》(暫譯:夜晚的不安)即成為暢銷作品,並榮獲2020年國際布克獎(International Booker Prize)。布克獎與國際布克獎無疑是英語世界最重要的出版獎項,國際布克獎評選的是譯成英文出版的世界各國書籍,榮譽與獎金同時頒給作者與譯者平等分享。評審口中「刻骨銘心又才氣縱橫」的處女作,使里內韋德成為該獎有史以來最年輕的得主,譯者Michele Hutchison更是功不可沒,締造首度自荷蘭文翻譯的小說獲獎記錄。

對荷蘭書市來說,Meulenhoff出版社讓兩顆耀眼新星合作,話題十足。不料,此舉卻引起黑人權益運動者Deul的不滿,並為文抨擊。文章在2月25日見報,標題為:「讓個白人譯者來翻譯雅曼達.戈爾曼詩作:莫名其妙」(註)。

Deul在文章中先敘述自己的養成過程:黑人女性,愛上時尚前就先熱愛文學。她讚嘆戈爾曼在就職典禮的表現,詩作動人之外,一身大黃Prada大衣跟XXL號的紅頭巾更是豔驚四座,甚至讓世界一流的名模經紀公司IMG Models想要簽下她,名列美國《時代》雜誌未來百大領袖,更是錦上添花。

然而,戈爾曼就如她自己形容的,是個瘦小的黑人女孩。她的耀眼,對Deul來說,應該要讓黑人權益運動好好地借力使力,所以Deul說:「她的作品與人生是因為她身為黑人女性之經驗與身分認同而色彩繽紛。選擇白人、非二元性別、在翻譯領域沒有任何經驗的里內韋德,豈不是錯失了這個良機?Meulenhoff出版社竟然還認為這是個夢幻譯者?!……為什麼不找一個跟戈爾曼一樣,掌握口語藝術、女性、年輕、以黑人身分自豪的女性文人呢?」

Deul認為選擇里內韋德擔任譯者是「莫名其妙」,讓包含她自己在內的許多人感到「痛苦、沮喪、氣憤與失望」。她指出,在許多領域,黑人因成見而被不公平地剝奪機會。文中列舉了幾位荷蘭的黑人女性作家,質問Meulenhoff出版社何不找她們翻譯?最後促請各界不要再因循苟且,將合適的機會還給「正確」的人。

這篇社會運動者觸景生情、有感而發的呼籲,在這個社群媒體裡無風都還起浪,「取消文化」(Cancel culture)磨刀霍霍的時代,竟變成一篇引起戰火的檄文。

2月23日Meulenhoff出版社正式公告出版計畫後,里內韋德即在自己的推特帳號欣喜地分享能夠翻譯《The Hill We Climb》的榮幸;25日Deul的文章刊出後,Meulenhoff出版社迅速在推特回覆了一篇不失身分的聲明,強調戈爾曼與團隊原就對譯者的選擇有明確要求:須對戈爾曼的作品能感同身受,並且在風格與語調上顯得親近。當出版社提出譯者人選:與戈爾曼一樣少年得志、身處逆境又敢於挺身捍衛少數權益的里內韋德,立即得到戈爾曼團隊毫無保留的贊同,證明里內韋德是雙方皆同意的譯者理想人選。Meulenhoff出版社並強調,戈爾曼團隊原即要求,在譯稿完成、出版之前,需要先讓不同的「敏感背景的讀者們」閱讀,蒐集意見回饋,而這也是出版社與譯者里內韋德都重視的重要過程。

里內韋德當日也在推特轉推這則聲明,但顯然的,雖然也有支持的聲浪,其他充滿恨意、自命正義且一心除之後快的網民言語還是嚴重影響了里內韋德;隔天(26日)就發推文表示,對於自己所引發的騷動深覺意外,決定辭謝這項翻譯工作。Meulenhoff出版社也隨即推文表達遺憾但尊重里內韋德的決定,並說明會考慮各方批評,認真思考接下來的譯者人選。

此時,事件已發酵成國際新聞,西方各大媒體爭相報導,使用的標題都繞著三個關鍵字:翻譯、黑人、白人。兩週後,火上再加油。3月10日歐美各大媒體刊出另一則新聞,《The Hill We Climb》的加泰隆尼亞語譯者Victor Obiols交稿之後,巴賽隆納的出版社Univers轉告:譯稿無法採用。

Obiols這位翻譯過莎士比亞、王爾德等經典巨作的譯者,能力當然是無庸置疑的,但出版社收到意見,指稱由他來翻譯詩作並不適合。雖不知是出自美國出版社還是戈爾曼經紀人的意見,但他們要找的譯者,必須是「女性、年輕、社運人士、最好是黑人」。

這則新聞一躍成為西方各大媒體及社群網路的火熱話題——黑人作家只能由黑人譯者翻譯?!膚色是唯一評斷譯者是否適任的標準?!各媒體編輯們使用的標題同樣環繞著三個關鍵字:翻譯、黑人、白人。幾乎所有知名譯者都受邀對此事件發表觀點,多數意見也幾乎都在強力抨擊這樣的種族主義或本質主義對於翻譯專業的暴力侵害。

譯稿被退、更換譯者,這些狀況在翻譯工作中雖非常見,但也無需大驚小怪。這次事件之所以引起譯者們的激憤,是因為前述兩位譯者被指稱不適任的理由並非出於專業性的疑慮,而是「因為膚色不對,就根本沒資格去做」。這種近乎「種族隔離式」的專橫,不僅重傷「翻譯」的實務可能,更直接摧毀其基本價值。

翻譯了杜思托也夫斯基全集的法國俄語翻譯大家André Markowicz,在法國權威的《世界報》(Le Monde)發表評論意見,標題是「沒人有權力來跟我說我有沒有權力翻譯」。他指出:

「這種依據膚色、族群、信仰將人類原子化,哪知道算什麼東西的意識形態,是翻譯的絕對相反;翻譯,首先且必要的,是對他人的分享、同理與迎接,這才是我稱之的『認同』。沒人有權力來跟我說我有沒有權力翻譯。相反的,每個譯者,有權力自己判斷我能不能翻譯。意思是我能不能夠藉由我的工作、我的聲音、我的文字之質性,讓人們得以聆聽他者或她者的聲音。但這絕不能是裁減別人的聲音,削弱到跟我原本聲音一樣。」

後面這種「裁減別人聲音」的作法,Markowicz稱為是「殖民者的」翻譯。他哀嘆,不幸的是,現實中有太多這樣的譯作,而他作為譯者的志業,正是要對抗這種「殖民者的」翻譯。

這裡我們必須重申,翻譯不僅是建立在「普世性」的假設上,還如同研究翻譯的法國哲學家Barbara Cassin所說的,「翻譯是要讓普世性更加多樣而複雜。」

「普世性」是建立在「每個人的存在都是獨一無二」的前提下。即使是同一膚色的人,也各自有其獨特的生命經驗,生活在今日美國或歐洲的黑人,其歷史、社會、經濟條件皆各自不同,「黑人一定懂黑人」這種想法根本不切實際。事實上,就算是翻譯自己的雙胞胎手足之作品,好的譯者依然是在面對一個「絕對的他者」。

Markowicz在自己的臉書上講得更加犀利:

「翻譯的前提,是他者之在場。如果一個譯者將自身全部的經驗放進著手翻譯的文本裡,因為譯者霸占了他者的位置、殖民了他者,就毀了文本!……是以,從翻譯的嚴格觀點來看,重要的,正是距離。」

此外,針對有人認為爭論點不在文本,也不是戈爾曼個人,而是為了服務特定族群的權益運動,因而選擇譯者需要帶有特定亮點識別性,Markowicz說,這種輕蔑,只可以用種族主義稱之。他反問:「這不可恥嗎?」

諸多譯者的論點之外,作家們也加入戰局。以法文書寫,成名作《異鄉人-翻案調查》已翻譯成近40種外語的阿爾及利亞作家——卡梅‧答悟得(Kamel Daoud)在法國週刊《Le Point》上的專欄一向擲地有聲,他於3月14日發表以「向美好的背叛致敬」為題的評論,反思這個事件。

答悟得一方面擔憂此風一長,連文學的基本信念都遭摧殘,另一方面也對近年「取消文化」愈來愈激烈的危害提出警示。他說:

「作家們都知道,完美無瑕的翻譯是不存在的。在那總是光榮的嘗試中,交互衝撞著譯者的才情、所涉兩種語言間的誤解、以及相反文化間的那些大陸。能夠跨越,免不了會遺落,也必然有光芒。更加豐富或是變得貧瘠,都是可能的風險。而可能的成見或是無法翻譯之處,作家也都心裡有數。」

然而難道就因此不要翻譯了嗎?抑或苦等絕對的世界語誕生後才能翻譯?還是強加個「一模一樣」法則來遴選譯者?這些作法,答悟得都認為只會讓「孤立與故步自封大獲全勝」。

或許有人認為沒那麼過頭,只是應該要選個文化上的「近親」,然而一旦摻入社會運動的強制、來自認同或族群的審查等,妄想翻譯能夠「建立普世性,但對意外的誤解、內在的風險跟本質上的戰戰兢兢都絕不容忍」,這根本是謬誤邏輯,將更讓我們身陷枷鎖。

答悟得說:「縱然,翻譯是誤解之所在,但這些誤解是我們的自由、跌跌撞撞、成見……基本說來是『我們的』大全,卻也正好是力圖克服超越的具體目標。」最後,他感性地結論:「翻譯是背叛與愛的行動,進退擺盪之間,才能讓兩種語言,逐漸地,變得清晰。我們絕不要濫設法庭。」

答悟得從文學創作、書寫評論,到身處威權國家的生活日常,都在追求自由與對抗宰制。他直言這個事件讓他感到恐懼,也將這個事件歸類於取消文化之害。取消文化從原本因政治不正確而取消追蹤名人社群媒體,發展成激烈的形式:網路上的鼓動者隨意地、不管歷史脈絡地將古今名人扣上種族主義者或是性別歧視者等等大帽子,一定要除之而後快。

雖然類似的「獵巫」行為在人類歷史屢見不鮮,但今日的發展,因為社群媒體的文法更適合斷章取義,網路使用者更容易隨著搧風點火表現集體瘋狂式的鄉民正義,虛擬世界的刪除、複製、貼上讓歷史彈指間就可以改寫等種種因素,使得「獵巫」不但成為日常,對象更包括古人,而範圍更輕易地擴及文化、學術等領域。在台灣,好比所謂的書評、影評,卻是以扣作者「統派」或「獨派」帽子,必欲除之而後快。在美國,好比大學裡要讀經典文本,卻指控哪個古人當年歧視女性,試圖從課綱除之而後快。

事實上,取消文化的問題極為複雜,當美國前總統川普等保守反動人士也收編了這個詞彙,以此去抨擊所有的進步主張之後,到底談的是哪一個「取消文化」?需要細膩地深入討論。

在此我們回到答悟得使用這個詞彙的脈絡,也就是一年多前,包括答悟得在內,愛特伍(Margaret Atwood)、魯西迪(Salman Rushdie)等作家,及杭士基(Noam Chomsky)、Michael Walzer等學者,總計約150名具批判精神的有識之士共同連署的投書中的建言。

這份投書呼籲:保守反動力量的上升,讓種族或社會正義的抗爭日益重要,但追求改革與進步的方法絕不能是仿效保守反動派,以教條或是強制行之。今日取消文化的發展,削弱了公開辯論與容忍差異的規範,更造成審查與自我審查。連署的學者作家們認為,正義與自由並非互斥的,反之,它們互為彼此存在的條件。要戰勝惡劣主張的方法,不該是試著消音或除之而後快,而應是揭露、論述與說服。

小結雅曼達.戈爾曼事件。兩家出版社的決定,從他們的公開發言中無法得出太多推論。但如果以取消文化來理解,不管有意無意,他們都助長了一股歪風。可以理解,出版戈爾曼的詩作是筆生意,出版社競標的版稅必然所費不貲,譯作如果遭受若干網民抵制,勢必造成一定風險。然而風險可大可小,何不乾脆加碼,在危機處理之外,同時運用行銷領域常使用的woke-washing手法,表現對哪些社會正義的相挺,讓人購物又覺醒,名利雙收。

兩位譯者因為非關翻譯的理由而被撤換,使得一向習於安靜的譯者們群情激憤,這是由於整個社會輿論的操作已危害了翻譯工作的基本價值。轉念一想,或許應該感謝這個事件,譯者在各大媒體面前,才難得地有機會解釋翻譯這檔事。不過,有多少閱聽人真的在意呢?譯者們也只會習慣性地一笑,回到書桌前繼續埋首工作。●

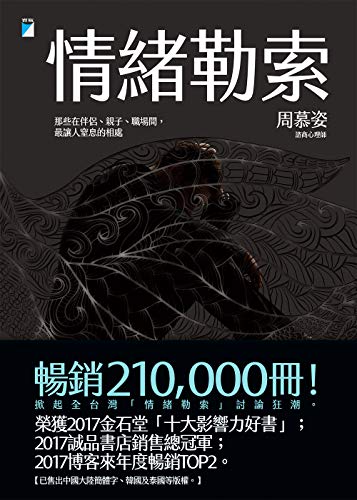

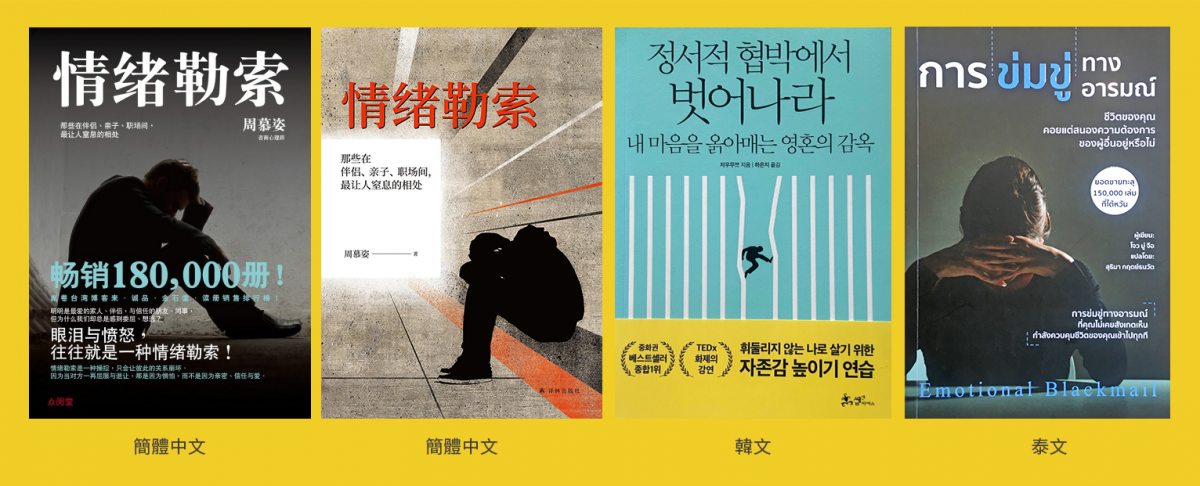

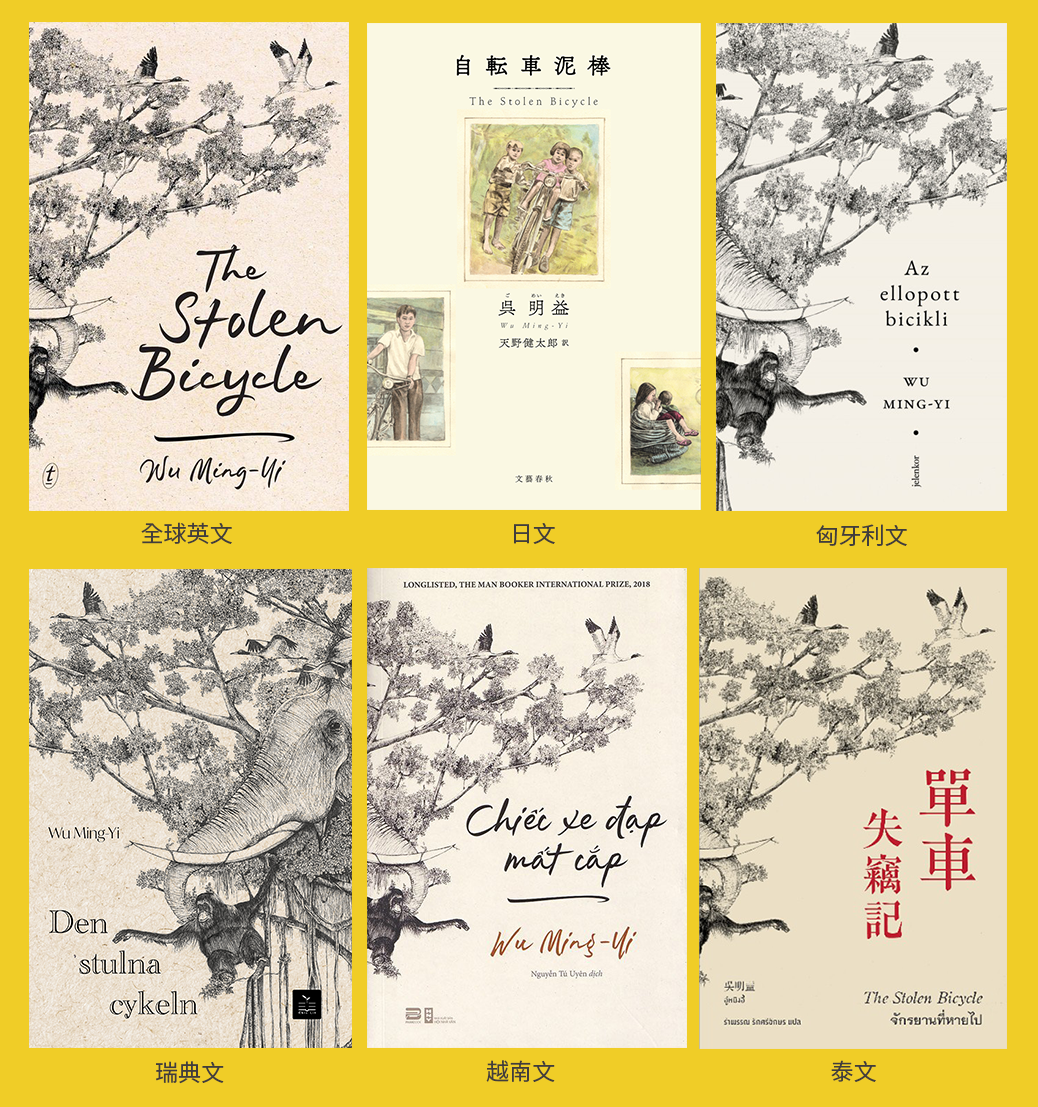

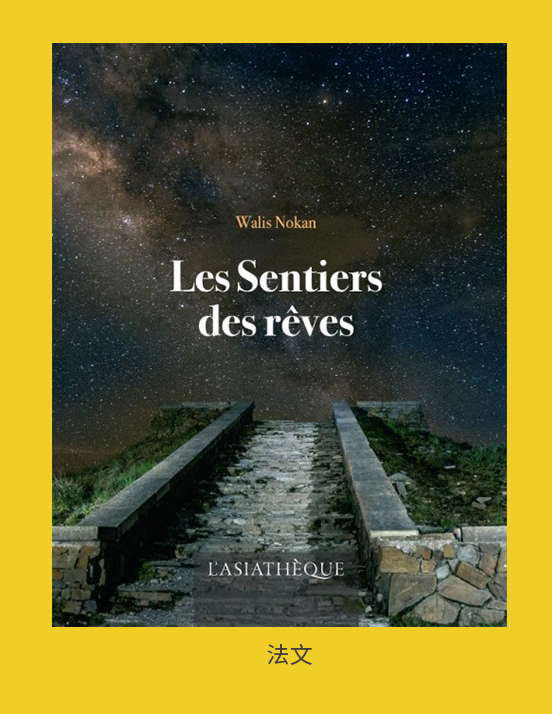

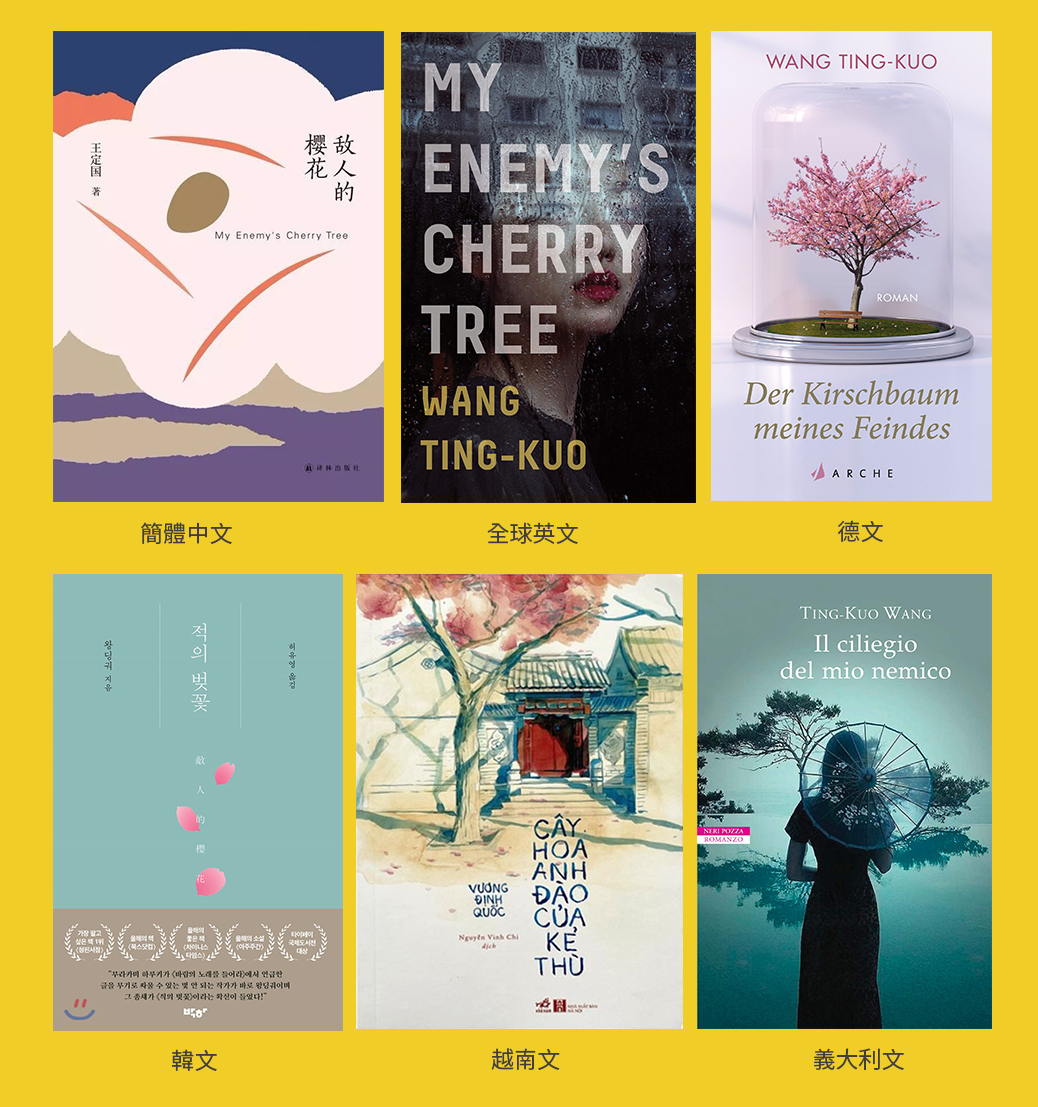

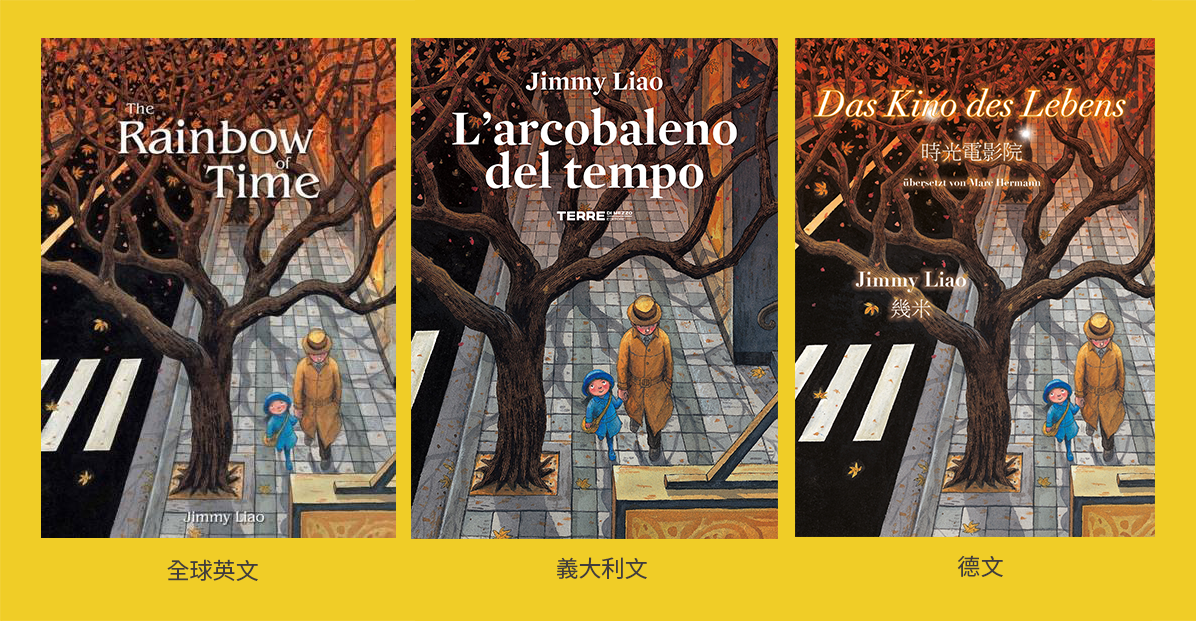

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

✰已售出外文版權✰

閱讀隨身聽S4EP3》小說家東燁/撕掉愛情小說家標籤後,他成了國文老師,轉寫妖怪故事

穹風的愛情小說如《大度山之戀》,是許多六、七年級校園生活的共同記憶,他曾是台灣最暢銷的多產作家,一年可寫3本。近年,他改筆名為「東燁」,作品變少了,換身分成了國文老師。新作《東海伏妖誌》(上、下),以奇幻筆法,讓眾妖在明清最繁盛富饒的北台灣現身。從愛情到奇幻,從小說家到老師,再回到小說家,心境有何不同的變化?不管你是否讀過他的作品,請別錯過本集精彩節目。

▇特別來賓:東燁

東燁,以前是穹風。10月20日生,無論何時都只會回答自己28歲。因罹患天秤座不可癒的選擇障礙症,才學電機、中文、視傳與行銷,玩過音樂、開過酒吧、寫過小說跟詩集,一直想當編輯,卻變成高中國文老師,如果有所謂的「志願」,那就只想當「玩家」。

低調是習慣,隨和是個性,文字的拼湊、旅行的足跡、影像的攝取都是一種書寫,既然還活著,便相信代表作尚未出現。現在做的每件事,都只是覺得應該認真活著。信奉「從心之所行,即是正道」。以前是穹風,現在是東燁,這是我。

▇本集精彩內容:

現在年輕人的愛情觀跟我們完全不一樣,我們憧憬「純愛」,可是這年頭沒有這東西,現在的孩子開交友軟體,居然可以視訊兩三次後就交往了。我最初覺得不可思議,可是,學生又很快就失戀,戀愛或失戀都非常快速。我相信他們的愛情是真的,哭也都是真的,但我希望孩子知道,愛情不是人生的唯一,這是要熬過的經驗。不過,當她拿起手機再挑下一個時,我覺得噩夢又來了……

可是這些小鬼每天都在吃飯,每天都在長大,你要不理他,他可能會歪掉,不能修稿,不能重寫。他們是活生生的人,而且他們比我以前好很多,只要想到我以前的鳥樣子,就覺得:「好啦,你們依然是可愛的。」

在鬥爭的過程中,除了內心轉折、變化,以及對土地的感情等等,小說的戲劇效果外,我們能不能藉由這個故事,讓讀完的人覺得:「喔,原來大稻埕、艋舺、板橋、士林夜市的芝蘭堡也曾有過這樣的故事。」

主持人(第1到4季):邱顯忠

政大新聞系、美國 Temple University 廣播電視電影研究所。經歷:曾任公共電視台節目部製作人暨編導。2003年以《台灣百年人物誌》獲金鐘獎,2007年《以藝術之名》入選「台新藝術獎──年度五大視覺藝術」。另曾製作《誰來晚餐》、《文學風景》、《公視藝文大道》等節目。

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量