書.人生.林正盛》小小倉庫間裡的童年光陰

童年天空裡飛機飛過,拉出一條長長的白雲,當年小孩子的我舉目望著,既嚮往又疑惑:「飛那麼高,要飛到多遠多遠的哪裡去啊?」

然而,民國50(1960)年代的小孩子我所能知道、所能想像的「多遠多遠的哪裡」,其實懞懞懂懂的以為只有美國存在,頂多加個日本,但日本是倭寇,是敵國,是過去侵略我們的大壞蛋。

在當時「反共抗俄」的教育底下,當然還知道有個蘇俄、中共,二個都是大壞蛋,是要反攻大陸消滅的敵人。正確的說,一個是「敵國蘇俄」,一個只是「國內匪幫共匪」。這是當時小孩子的我,在反共教育下所能想像的外面世界。日本是過去的外敵,蘇俄是現在的外敵,中共是內亂匪幫,只有美國是友邦,以美援支助台灣,透過教會發放麵粉、奶粉、奶油……而在台灣人心目中,成了像是「天堂」一樣存在的地方。

小時候,我們家住在台東海岸線小馬隧道進去一個四面環山的台地上,在台地上耕作的大都是阿美族人,只有少數農戶是跟我們家一樣的平地人。台地上散落十幾間矮小茅草屋,是放農具,也是白天耕作累了休息的地方。所有台地耕作的農人都不住台地上,黃昏下田就回他們小馬、泰源的家。入夜後四面環山的台地一片漆黑裡,只有我們家煤油燈跳動著渺小燈火。

我們家是住在台地上唯一一戶人家,至少要走3公里以上才能找到個同學,放學回家後也就難再出門找同學玩。我的童年除了學校裡的同學,回到家裡就我一個小孩,兄姊們大我很多,都去都市工作了,最小的姊姊還在家裡幫農,但大我7歲,難玩在一起。就這樣我的童年幾乎就自己一個小孩子,經常一個人躲進小小倉庫間翻出木箱子裡父親那些書,亂翻亂看地打發一個人過多的時間。隨著上小學識字愈來愈多,也就更常躲進小倉庫間翻看父親的書了。

上了學識字多了,漸漸就隱約聽懂了些祖父夜裡放在枕頭邊偷聽的小收音機流洩而出的激昂歌聲:「東方紅,太陽昇,中國出了個毛澤東……」然後天亮踏著晨曦上學,踏進清晨陽光的校門,迎著兩旁清新陽光下斗大的紅色標語,一邊「反共抗俄,消滅共匪」,一邊「反攻大陸,還我河山」。

於是祖父偷聽收音幾裡的紅太陽,成了學校課本、老師口中的萬惡共匪。學校教的當然都對,難道我祖父就錯了?小孩子的我怎麼想都想不來,只有疑惑不解。

還好,還好識字識多隱約聽懂了祖父偷聽收音機裡的「東方紅」的我,同時也隱約看懂了倉庫裡父親那幾個木箱子的書,亂翻亂看地想像起外面的世界,彷彿轉移暫歇了小孩子我的心底那些疑惑困惑。

在日人不准台灣人讀法律、政治……的殖民教育下,父親求學過程中被鼓勵接觸大量西方文學。這樣的父親中學畢業後,日本老師幫忙申請獎學金,送他去日本東京讀醫科的時候,他左派信仰的父親(就是夜裡偷聽小收音機裡激昂「東方紅」的我祖父)卻一句話:「日本人的書,讀到中學就太超過了,還想要去日本讀……」就這樣父親沒去日本讀書,人生夢碎,遠走後山墾荒種田,將他所有的文學書收進幾個木箱裡,丟進小倉庫間當作塵封了青春記憶。

而塵封了的這些父親的青春記憶,卻意外啟蒙了小孩子的我懞懞懂懂地想像起外面的世界,對外面世界不再只有天堂美國、倭寇日本、萬惡共匪的想像了。

一本《愛的教育》帶我知道世界上有個義大利這樣的地方,書中「尋母三千里」故事中那趟尋母旅程,更是引領我想像起廣大的南美洲。還在一本《孤星淚》小說中進入對法國的想像,連結著我3歲就母親過世的孤兒自憐感情投射,把自己當作故事中男主角般的經歷法國大革命的悲慘。

還有莫泊桑的短篇小說,以及俄國作家托爾斯泰、杜斯妥也夫斯……當然一定有許多日本作家的書,但我記得名字的只有川端康成這個作家而已。而且父親的日本作家書籍都是日文書,我看不懂。

我第一本亂翻亂看,真看下去的父親的書,其實是海明威的《老人與海》。這應該是我人生第一本讀的小說,完全是超越年齡,超越我能力所能讀懂的小說。然而亂翻亂看了好幾年,真的把它看完了。

約莫是小學三年級吧,9歲10歲的年紀開始看起這本小說,似懂非懂的在老人和少年對話情節的吸引下看下去。看到老人航行大海時,往日回憶與當下情境敘述的大量文字描繪就覺得悶,枯燥看不下去,翻頁去找有對話情節處挑著看,看完卻一頭霧水。老人最後抓回的竟是一尾只剩下骨頭的大魚,怎麼回事呢?這荒謬情境的結尾,令我費解迷惑,好奇的不斷重新翻看,看到小學五年級,自覺看懂的看出一種懵懵懂懂的感情來了。

其實,除了結尾荒謬的情境吸引外,讓我不斷拿起《老人與海》重新翻看,還因為被祖父禁止去日本讀書、長期心懷埋怨的父親,常常以嘲諷語氣說祖父:「我來寫一篇小說,寫《老人與土地》,講一個固執的老人,一天到晚搬石頭疊田岸,只會搬石頭疊田岸,肥料農藥的怎麼用都不知……」父親這些話更是引我重看《老人與海》的動力。

那時期祖父從河谷搬石頭運上山坡,像藝術家般細細堆疊地壘起一行行波坎田埂,壘出了山坡上美麗的梯田。在務實奔波生活的父親眼中,祖父這種行為是跟收成無關的固執愚蠢大頭症的行為。當時父親對我嚴厲管教,而祖父疼我,所以我情感偏向祖父,跟祖父是一國的,心底隱約地抵抗譏諷祖父的父親。我不自覺在小小心底天真想像,父親想寫的《老人與土地》小說裡,應也會有個小男孩,那小男孩照說就是我了,因而也就移情作用自認就像是《老人與海》小說裡那個少年。懷著這樣的懵懂感情中,看完這本我人生中的第一本小說。

父親是達爾文「物競天擇」的擁護者,時代本就無情,固執跟不上時代,注定無法生存,要被淘汰。而祖父自稱左派流氓,螳臂擋車的反對資本主意現代化。於是學校課本的「萬惡共匪」,跟祖父夜裡小收音機裡的「東方紅,太陽升……」,矛盾在我小孩子心裡疑惑困惑,在看《老人與海》的過程裡,在亂翻亂看父親木箱裡那些書的歲月成長程中,成為少年的我對外面世界的熱切想像,熱切中莫名地帶著幽微的疑惑困惑。

看著父親的書,看出作文寫得好,看出了文學夢想。可是當我向父親表明想考高中,想讀大學,立志成為文學家時,父親斷然回我:「你知道海明威是怎麼死的?自殺死的。川端康成是怎麼死的?也是自殺……那個很會畫圖,把耳朵割掉那個,也是自殺死的……藝術家活著真艱苦,死了才出名,不是辦法啦!無前途……」父親斷然否決,連高中都不准考,堅持要我去讀高工,習得技藝日後到工廠工作,一世人吃穿免煩惱。

父親不讓我考高中,我也不考父親要我考的高工,偷了父親500元,離家出走直奔那個我熱切嚮往,卻又令我莫名心懷幽微不安疑惑的外面世界,進入一個更大的學習,轉來繞去踏向我的未來人生。

面對這個世界,終其一生我都是一個疑惑、困惑者,所幸童年時意外養成的看書習慣一直跟著我。看書並不能減少心中的疑惑困惑,甚至還會帶來更多的疑惑困惑,但,讀書總能讓我平和安靜地面對那不斷迎面而來的疑惑困惑。

彷彿看著童年那個小小的我,在小小倉庫間裡獨自安靜翻看著父親的書。●

林正盛

出生於台東山裏,野地裡生,野地裡長。

16歲(國中畢業)離家出走,進入台北當學徒做起麵包,做了11年麵包。

27歲,意外進入編導班,愛上電影,開始人生轉彎。

32歲,完成首部紀錄片「老周、老汪、阿海和他的四個工人」,獲中時晚報電影獎「非商業類影片」首獎。

36歲,完成首部劇情長片「春花夢露」,獲東京影展青年導演銀櫻花獎。

42歲,以《愛你愛我》獲得柏林影展最佳導演獎。

42歲,「未來,一直來一直來」自傳出版,獲「金鼎獎最佳文學類出版」

51歲,拍攝完成首部自閉兒紀錄片「一閃一閃亮晶晶」。

57歲,成立「多寶藝術學堂」,提供給愛畫畫泛自閉症青少年,一個離開學校後可以繼續涵養藝術、生命,可以繼續畫畫謀取生活的所在。

62歲,正在後製,即將完成自閉症青少年紀錄片「地球迷航」。

至今,完成8部劇情片,9部紀錄片,書寫出版6本書。

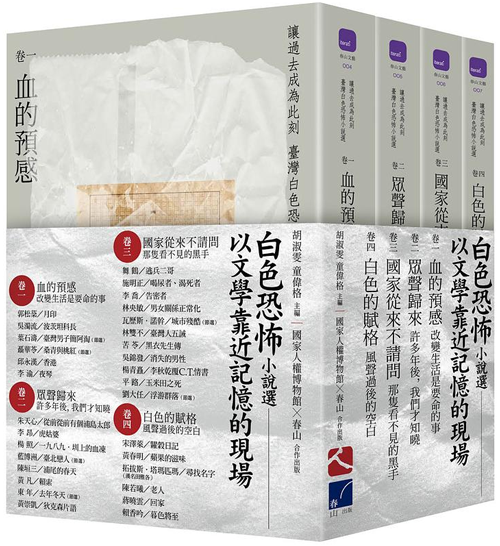

受難者的時間是無限綿長的。在血肉與言說的無盡中,流淌著一種再怎麼失敗也不會輸掉的、近乎永恆的東西。於是我們面向過去,倒退著走入未來,或者,逕向往昔出發,直取歷史景深中、層次豐饒的空白。在《讓過去成為此刻:臺灣白色恐怖小說選》(2020)出版後的整整一年,我們繼續散文的編務。更大量的文本,與生命時間本然的絕不可逆,使我們更真確地,體會到一種矛盾。一方面我們理解,這必將是一部過早完成的散文選集,只因目前,更多史詮仍待沉澱。另一方面,我們也察覺,無論何時完成,這部選集已然遲到太久:將近一個世紀過去了,無數青春的見證者,已經帶著他們各自珍貴的記憶,潛入歷史的無記憶裡。

受難者的時間是無限綿長的。在血肉與言說的無盡中,流淌著一種再怎麼失敗也不會輸掉的、近乎永恆的東西。於是我們面向過去,倒退著走入未來,或者,逕向往昔出發,直取歷史景深中、層次豐饒的空白。在《讓過去成為此刻:臺灣白色恐怖小說選》(2020)出版後的整整一年,我們繼續散文的編務。更大量的文本,與生命時間本然的絕不可逆,使我們更真確地,體會到一種矛盾。一方面我們理解,這必將是一部過早完成的散文選集,只因目前,更多史詮仍待沉澱。另一方面,我們也察覺,無論何時完成,這部選集已然遲到太久:將近一個世紀過去了,無數青春的見證者,已經帶著他們各自珍貴的記憶,潛入歷史的無記憶裡。

專訪》IG限動才是我們該採取的愛情模式:詩人追奇訪《戀人絮語02.21》作者梁慕靈

▇現代愛情的樣貌

追奇(以下簡稱追):《戀人絮語02.21》(以下簡稱《戀》)各篇起筆於2002年,出版於2021年,您在書中加入了許多新時代才有的網絡科技,也運用臉書和Instagram的「限時動態」特性,為愛情做出極為巧妙的比喻。您是如何看待蓬勃發展的社群媒體與現今「速食愛情時代」之間的關係——是相輔相成,又或是狼狽為奸?而如此趨勢,對「愛情本質」帶來的是消耗還是激發?

梁慕靈(以下簡稱梁):很高興你指出了這個操作。這個小說為何經歷了這麼多年才寫成,就是因為早期我只集中寫愛情,在寫作途中覺得沒什麼意思就沒再寫了。後來發現這種「絮語體」必須加入一些更深入的看法和思考才顯得有意思,否則小說寫的就只是一個人不斷在抱怨。

本雅明(Walter Benjamin)的做法啟發了我,我第一次閱讀〈說故事的人〉就驚嘆於他能夠發現說故事的消亡與現代人經驗和震驚的關係。一個人身處在自己的時代而能發現時代點滴轉變帶來的意義是不容易的,這些往往是後來的人用歷史的後見之明才能說出。所以我希望在這篇小說中反思一些時代急速轉變而在變化間影響到我們的感知和意識形態的點點滴滴。

不要小看「限時動態」的出現,它具有革命性的意義,並能改變我們的思考和感知。疫情中我們轉以Zoom的方式去上課、工作和生活,可能在未來也會帶來我們意想不到的意識上的轉變,反過來連我們的私領域的生活也會受到影響。

什麼是「愛情本質」?我覺得不存在這樣的本質。過去人們追求永恒的愛情,用社會學的角度來看,這種追求愛情恒久性的論述旨在維繫家庭和諧和社會穩定。所以反過來說,「速食愛情」的出現可能為的是要維持社會上的某種秩序,如同黑社會的存在一樣有它反面的功能。

不過我認為〈戀人絮語2021〉所說的可能連「速食愛情」都算不上。「限時動態」所代表的人們「體驗」上的改變,放到愛情上,可能連愛情的意義都取消了。從後現代的角度來看,這篇小說要做的是取消愛情的終極意義,消滅那種有關愛情話語的神秘性。但是它仍然擺脫不了一種抒情的思維,故此小說的後部隱隱約約又出現了那個戀人的一些抒情性敘述。我喜歡這種不是絕對的、曖昧的表達。

追:《戀》作為後設小說,嘗試以非人情、理論性的手法,剖析「小說—愛情—生命經驗」三者之間的各個相通面向——亦是您過去十餘年來,從絕對的論文寫作切換回文學寫作道路上的結晶。但在以理論拆解愛情之際,這看似「非人情」與「人情」之間的摩擦和衝突(或其實並不)中,您認為最撼動的刺激是什麼?

梁:在我的記憶中,我從小就是終日在一種感傷的情緒中長大,加上喜歡文學,一直以來都是在感性的方面發展得比較好。如此這般的過了20年後,覺得這樣下去不行了,世上很多事情都不能用感性去解決的。

逐漸發現自己其實很喜歡「寫論文」的世界,同樣是以文字去表達自己,同樣可以深深沉溺於當中,但是學習加入理性去發現問題、處理事情,所看見的世界會比只沉醉於自己的情緒中更為廣大和寬闊。之後,我認識了一些想事情很理性、很現實的人,在思想交流間,能夠把過去自己的某一些迷思和局限打破,有種豁然開朗的感覺。

然而,在忙碌的生活中,有時靜下來,一些存放在意識背後的東西會在理性放鬆之際偷偷走出來,有些你以為已經忘記了或不在意了的東西,會慢慢地改變了整個人的氛圍。於是有一天,我又把以前沒寫完的東西找出來看看,然後對自己說:我還是把它寫完吧。一直以來我都很相信宇宙間各種能量的互動,可以稱為緣分,或稱為命運,總之就是,時候到了,自然就有一種力量、一把聲音,告訴你:寫吧。

現在的我發覺,某一部分的自己,其實從來都沒有改變過,我還是很喜歡用感性的眼光去看待世界,不過我自信較之20年前的自己成熟了,不那麼幼稚了。我想最撼動我的就是這一點吧。

▇愛情和表演之間

追:《戀》書論及了許多攸關「真偽」的探討,但生命不僅愛情一個場域,人即使擺脫愛情、不在這份關係的營建中,也有可能隨時隨地陷於「表演」狀態——您如何看待我們「生而為人」的表演?這是絕對無可避免的,或其實也存在著「絕對真實」的人?甚至,倘若一個人從不在愛情中進行「有意識的演出」,他會否因此遺失體驗愛情「完整性」的機會?

梁:是的,每個人在社會中不免飾演日常中不同的角色,這確實是一種演出。但是,這些演出與在愛情中那種自覺的表演不同。日常的演出是演給別人看,愛情的演出更多的是演給自己看,那是一個難得的把個人從日常生活中抽離的機會,他甚至可以抽離並看見自己的演出。

這種抽離地觀察自己的距離,其實是一種反思的狀態,整篇〈戀人絮語2021〉都是這種觀察自身的狀態。若如你所說的一個人不曾在愛情中進行「有意識的演出」,就代表他只是順從本能去體驗愛情的激情,而沒有把它上升為哲學式的思考。這種愛情是日常的,如每天的吃喝。這裡沒有所謂誰高誰低的比較,小說中的思考只是一個寫小說的人所認為的愛情的意義,是有別於結合和生兒育女的意義。故此那個戀人的角色說:她懷疑這個城市中的人是否每一個都經歷過愛情。那個寫小說的人認為只有這種思考才是一次思考愛情「完整性」的機會,她只是跟自己的思想在對話。

▇愛情和音樂之間

追:〈以後別做朋友〉這首歌彷彿迴紋針,別起《戀》的起始與末尾。它同時代表一段曖昧的開始(不做朋友,望做戀人);卻也在告別關係時起了作用(分手之後連朋友也別做了)——如此奧妙的發揮,似乎印證了人之於物件的無邊想像。對您來說,即使此刻它已了無意義、於您毫無漣漪(您說,不再感到憤怒了),但是否仍會對這首歌懷抱某種「特殊情感」?就像人們原諒了過去、不再仇恨,卻也會在心中留放一個「無以名狀」的房間給它/他。您認為心中的這個「房間」,是如何伴隨、影響您往後的人生?

梁:〈戀人絮語2021〉是關於一個「戀人」的狀態,不一定是作者本人的經歷呀(笑)。〈以後別做朋友〉則與其他任何流行曲一樣,讀者可以自行轉換成任何一首喜歡的流行曲。

我在寫〈戀人絮語2021〉的時候,盡量希望減少傳統小說中以情節推進的功能,實驗一種把敘事性減到最低的可能。但我給自己定義仍是在寫一篇小說,敘事是無論如何不能避免的。因此,我力求在小說中把一切情節虛化,所以我們都不能確定小說中的戀人究竟發生了什麼事,他們的背景如何、狀態如何。他們是因性格不合不能在一起?還是各自有男朋友或女朋友?還是父母或社會反對?甚至對他們的職業我都用了虛寫,並選了一個在香港最常見的場景:辦公室。我也不知道他們是做市場營銷還是設計還是廣告或是其他工作。我希望讀者能把自己的經歷投射到他們之中,才選擇了虛寫。

〈以後別做朋友〉也同樣是虛寫,選擇這首歌只是因為它是一個非常合適的文本,如你所說的它剛好可以表現了那個介乎於朋友和戀人之間的一種關係,這種關係最適合表現成這篇小說所說的那種什麼都不是的狀態。

人們常常懷念的不是過去的那一個人,而只是過去的那個自己、那個狀態。在電影《時時刻刻》(The Hours)中,有人問Virginia Woolf她為什麼要在小說中安排那個人物死亡。她說,那是一種對照,一個人死了,會令其他的人更為珍惜自己的生命。如果如你所說真的有這樣一個房間,我想這個房間對這個人物的作用就是這樣的一種對照,並且讓她更為珍惜以後的人生吧。

▇「戀人」的多重性

追:在《戀》中,我認為「戀人」蘊含了多重意義,可能是「與我相戀的那個人」或者「無需『相戀』,而是使我感受到『戀』的那個人」、「處於愛情關係中的所有人」或是將「戀」作為動詞,等義於「正在愛人」的一種動態。那麼《戀》這本讓您不斷反思愛情的作品,即便現在看來像是記錄了您生命中的某個時光片段,屬於較為私密、耽溺的面向,但長遠而論——讓我們假設在50年後,您會希望或猜想,這作品將把上述所陳列的哪個意義發揮到最大?

梁:真的很高興你看得這麼仔細和理解得這樣深入!我只是把我過去觀察到的、聽來的很多事,加入一些想像和個人的看法,全都賦予這個「戀人」。我很幸運,很多人都喜歡把他們的故事告訴我。這本小說集中其他的小說其實都是他人的故事,但同樣包含了我自己的想像和情感。

羅蘭.巴特的《戀人絮語》將一種耽溺的狀態表現出來,但我認為在2021年,這種私密的情感不會像維特的年代那樣簡單。我希望為香港寫一本有關戀愛的書,但是它應該要有一種普遍性,而戀愛的狀態按理說是每個人都經歷過的。我曾經寫過一篇關於女性自傳體小說的論文,討論張愛玲的《小團圓》,沒有人把它當小說看!人們(包括我自己)仍然忍不住把作品視為作者自己的經歷。所以我在〈戀人絮語2021〉這篇帶有後設性的小說裡說:

「我在這篇絮語中或真或假的述說著不知真偽的愛情,它企圖令人誤會它所述說的是真人真事,或者,不是真人真事。我加入了現實世界中真正發生過的對白,又混合了未必是真實的人物,同時亦把不同時空的各段戀愛關係融和堆砌,再夾雜著不真不實的抒情和半帶戲謔半帶嚴謹的論述……」

我想這正是此篇小說的有趣之處吧。我希望表現的是一種狀態,所以那個戀人的對象是誰都不重要,重要的是戀人正在這種狀態。所以將「戀」作為一種動詞,這種解讀方向就是我希望可以表現的。

▇愛情的終點與寫作的終點,似乎都是痛苦的終點

追:從自序的「要有痛苦,才有寫作」,中段的「我不能再寫下去了,這篇絮語看來不會得到善終」以及「我痊癒了,我已經不再感到痛苦,但是,這樣連帶我的主體也都消失了:沒有痛苦就沒有愛情」,再到最後轉而談及的「但願對方日後幸福愉快,這才是戀人絮語最後應有的結局」與「禪是安靜,愛情則是一次歷練,完結後的靜的狀態是最終的成果……戀人絮語是由躁動到安靜的追尋之旅」皆在在顯現了您的心路歷程。

假使成功告別了痛苦,就可以好好地轉身,離開這段關係或是這沉迷而駭人的寫作狀態。但有些人的「告別」也許不盡然與「沒有痛苦」有關,甚或更可能的是——「坦然與痛苦共處」。意即,我們不一定要「祝對方幸福」、「從躁動到安靜」,我們可能仍無法落落大方,但確實也帶著嶄新的自己往前走了。面對這樣略異的「旅途結局」,您如何看待?抱著痛苦而活下去的人,究竟算不算真的離開了那段不再的愛?

梁:其實這位戀人在整個小說中都可能是自我欺騙,或是在欺騙讀者。她真的祝願對方日後幸福愉快嗎?這句說話也可能只是在自我說服,欺騙自己已經放下。但她也可能真的不再在乎。我們都不知道。

我在這篇小說中其實是想表達:小說,如同其他的文本,或是我們每天都生活著、身處著的言說之間都不是「真」的。或者,我們根本無需要關注真假,而是選擇你願意相信的那一套話語。不論是愛情觀、政治觀、世界觀等,都沒有一套本來就天生的、自然的本質。每一種話語,其實都是人們用來解釋這個世界,讓自己相信自己活著的意義罷了。所以你說的,有些人可能選擇與痛苦共處,其實也可能是這個戀人日後的生存狀態。因為我為她撰寫了一個處境──下一場戀愛正在等待著她──所以如果她沒有在今後的人生中繼續反思,她仍然可能不斷會重蹈覆轍。不過因為我只是想關注她正身處的狀態,所以日後的事我們都不知道了。

追:《戀》得以善終,似乎也表達了您與這書中戀人的終告善終。「善終」是個很微妙的詞彙,更是可遇不可求的「完滿」——然而我更相信,這世上不存在絕對的善終——此刻,若您遇到了一群正為了「善終」而竭盡努力的人們,您有什麼話想對他們說?

梁:保持觀看的眼光清亮,確保你看到的不是迷障,然後,相信你所選擇的,並且不為自己找借口,控制自己的本能,那麼,結局可能仍然會不錯。但是,從小說的角度來看,結局不完美又有甚麼要緊呢?你選擇把人生演成悲劇、鬧劇還是喜劇,全憑自己的一念之間。

【採訪後記】欲人理解,卻也同時不奢求理解

by 追奇

「喂,你懂『愛』嗎?」

這看似浮濫、煽情,甚或顯得幼稚而難免淪作遭人鄙笑的問句,可有多少人言說得清?愛的複雜、愛的單純;愛的表裡不一、愛的赤裸真實——若要去闡釋愛,除了諸如「愛過就知道」的朦朧說法,我們還有什麼能夠剖析?

長年深耕學術的香港作家梁慕靈,以這本最新小說集《戀人絮語02.21》給出了發人深省的答案。說是「答案」,或許更像是愈加深遠、無盡的追問及探尋,猶若哲學一般,愛的意義、愛的思考,無形相伴有形之忽生忽滅,梁慕靈巧妙地結合各式理論,使愛之迷竅倏忽躍然紙上。

試想,若「片刻組成永恆」,那麼「絮語」將組成為何?也許是脈絡漸明的對話、溝通,也許又僅作各自燦爛的短篇,彼此獨立生長出相異枝梢,風起風散,互不構傷——《戀人絮語02.21》正是如此神妙的作品,說一些話欲人理解,卻也同時不奢求理解。你理解了嗎?

未來,當人們再度不厭其煩地拋出一句:「喂,你懂『愛』嗎?」

讀過這本書之後的你,將怎麼回答?●

作者:梁慕靈

出版:聯經出版

定價:320元

【內容簡介➤】

作者簡介:梁慕靈

香港中文大學中國語言及文學系榮譽文學士、哲學碩士、哲學博士。2002年以〈故事的碎片〉獲臺灣《聯合文學》第16屆小說新人獎短篇小說首獎,並入選臺灣九歌出版社《九十一年小說選》,並於《聯合文學》、《香港作家》及《明報》等發表小說創作。

現為香港公開大學人文社會科學院副教授、創意藝術學系系主任及田家炳中華文化中心主任,曾出版學術著作《視覺、性別與權力:從劉吶鷗、穆時英到張愛玲的小說想像》、《數碼時代的中國人文學科研究》及《博物館的變與不變:香港和其他地區的經驗》等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量