散文似乎並不難?此處所謂「不難」的意識表現在兩方面,其一是環境中某種暗默的、關於文類位階的排序,在這個排序中,散文常被置放於或許並非次等、但在典律中偏於一側的位置,因為它「似乎較為不難」。其二是「似乎較為不難」的內因:我不覺得散文簡單,但它確實是種就手的文類,語言更寬綽,量體更有彈性,結構的拿捏與體裁成立的條件更廣泛。我腦中總是有個畫面:原野上,許多拉繩的圈地,每塊圈地都是具備相對明確基本技術規則的文類,例如這一塊是小說、那一塊是詩、那一塊是劇本、那一塊是紀實與報導文學⋯⋯在原野以內圈地之外所有鴻蒙都能稱作散文。它普遍覆蓋,四通八達,它最終顯得普通。

但就像是一個好說話的普通人發起脾氣特別可怕,正因這些「不難」,反而會回到它最困難的一面:什麼是散文?

***

「什麼是散文」的問題發散在各種方面。例如幾年前文學獎中發生的虛實之辯/辨(且直至2020年仍有餘波),即可部分肇因於散文一向不具有加法式的規格列表。由於沒有強硬的拉繩與框條,在台灣現代文學的場景它很大部份搭建於「寫作者與讀者的默契」之上,像《綠野仙蹤》的機器人,我們為它再造一個核心,而此默契或核心,或許為了模擬其他文類邊界所具有的不可取代與專屬性質,它長期被設定為「必須來自寫作者的貼身現實與真人真事」:因為私人經驗與內在敘事,同樣具有不可取代與專屬的氣質(只有某人才經歷過的發生與細節、只有某人才能透過文字展開的情感表現),或許這是為何以個人生命史為主軸的抒情散文在這過程持續居於領導地位。

然而散文的成立,僅是這樣包括口供式、和盤托出的「如實」嗎?(世間又有絕對的如實嗎?)一個散文寫作者對讀者最重要的承諾,原來不是技藝而是自剖嗎?或者,假使生命並不給一個人跌宕的經歷,他在散文寫作的路上註定輸在起跑點嗎?關於這些問題我總是偏向保留。可是散文的重大虛構完全沒有倫理問題嗎?或也未必。我認為畫在虛構與非虛構寫作中間的一線,在於處理材料時一道關鍵的工序:「關於現實感的說服」。「現實感的創造與說服」是虛構的技藝核心,非虛構的內容得以跳過這道工序。報導文學或新聞或紀錄片的現實感近乎先驗。

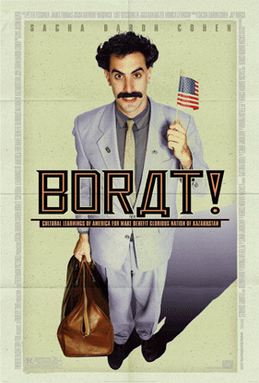

電影《芭樂特》英文版海報(取自wiki)

從這個理解上延伸,或許能部分說明為什麼散文中重大的身世或事件虛構會引起爭議,因為這可謂托庇在散文目前依然存在的、「被認為更接近非虛構」的閱讀慣性底下,意即,以虛構的內容,跳過「說服」與「建立現實感」的技藝,直接挪用散文文類的默契作為保護罩。多年前有部電影《芭樂特》(Borat)是個很有趣的例子 ,我看了它兩次,第一次感到非常生硬糟糕,後來我得知裡面絕大多數人物均取材自「真人的真實反應」,第二次再看,馬上變得非常有趣。第一次的經驗說明了一個故事若被放在「虛構」的預期底下,一旦在敘事過程中缺乏或怠於使用說服的技藝,將會顯得多麼粗糙。但第二次當我攜帶了「非虛構」的理解,電影各環節與人物表現馬上不費吹灰之力地變得既真實又諷刺。這亦是散文的文類默契所能帶來的效果。對我而言,散文中重大虛構的倫理問題並非來自道德,而來自一名工匠對工法的規避。

散文成立條件的廣泛與模糊,在過去也產生另一種奇特的定義方式:透過載體。(類似於多年前時行而如今近乎死語的「網路文學」)十多年前我在報社副刊工作,經常感到困惑:為什麼左邊版位出現的作品是散文、出現的名字是作家;右邊版位出現的僅是讀者與他們的投稿?邏輯是什麼?事實上多年後若再重新攤開頁面,我們往往能夠平心靜氣也並不驚奇地發現:可能沒有什麼跟技藝有關的邏輯。就像當年不少所謂「讀者的投稿」,被置於「作家的散文」之側,未必落於下風,只是在過去的傳播生態中一切隱隱以菁英俱樂部的方式運作:一篇作品必須透過特定成員的同意、在特定的文學雜誌與特定的報紙版位出場,才被視為「散文」,同時也才有機會被納入各類選集的視野。

因此在今年的編選過程,我有些不自量力地想嘗試回應這至今仍有餘緒的現象(當然,回應這個說法恐怕也是過度高估自己),其一是自始便決定選錄的範圍不限報紙副刊、文學獎與文學雜誌,也盡量納入臉書與網路媒體。在年度文選收錄原生於數位環境的作品這件事,似乎令一些人訝異,然而我訝異的反而是:為什麼不呢?當代有這麼多閱讀、這麼多表達、這麼多注意力與這麼多心靈活動在此處發生,若一方面擔憂所有人終將離開文學,一方面卻又將關於文學的想像隔離於大多數人日常關注之外,這是很矛盾的。

同時我必須有意識地克制自己在審美上的偏食與意見,避免最終產生風格高度近似的組合。對我而言,一篇好散文未必需要講究結構的無比穩定,修辭未必非要華麗也未必非要極簡,但它必然具備一種層層推進與自我翻新的韻律與意圖,推進的動力可能來自核心的事件、可能來自語言的表現、更關鍵的是來自寫作者一層一層的內在叩問與思想轉進,時高時低,時自信時自疑,這些能讓散文流動起來,有了發電的能量。

在366天裡合於這一標準的佳構,數量當然遠超一本書所能負荷,但年度文選,既屬於文,亦屬於年,在我的理解中它並非一場比賽的結果,我也不是裁判,而是以讀者的角度,透過散文的群像推敲出此年的景象(當然這終將不免盲點也不免疏漏,一切是我個人的能力侷限),這景象的構成包括議題與事件的各種發生、包括人與萬物與歷史的記錄與紀念,包括情感與哲思,以及包括一代人如何表述這一切,而最終形成的所謂時代氣氛。我像是幸運受到邀請,看見滿山無量之花,然後走進山裡,盡量謹慎地留下完整的季節。

***

2020是現象級的一年,在大疫的巨響與震動中一切相形啞然,整年的閱讀過程共同隱伏著強烈的壓抑感,歌無眉黛舞無腰,彷彿沒有純粹的安寧歡欣,即使安寧歡欣也好像受之有愧,花果書茶與灑掃勞作的日常不曾這麼難得,或者應該說,在過去各種大敘事的義正辭嚴之下,直到如今才非得因恐懼與殘酷的進逼,認出了平素之事的鄭重面目。

每年的文選一向不乏勾勒日常靈妙縫隙的小品,或如煙塵中見蘊藉,或如寶刃偶然出鞘,精光四射隨即藏鋒,這類書寫的存在往往需要整個環境的心理餘裕,今年這餘裕空間顯得較小,不過這選集中仍有林薇晨〈玩興/花園〉、劉靜娟〈一支麻竹筍/一領花仔衫〉、離畢華〈買一尾詩集〉、小令〈山與木頭人〉與邵慧怡〈嶄新生活〉,甜淨有之、樸雅有之、清遠有之、瀟灑有之,是大氣都不敢喘的這一年裡輕巧的呼吸。

往年總是不乏各種移動(未必是旅遊)的熱鬧,今年也晏息了,所幸還有徐振輔〈藏戲〉與王盛弘〈黑色是豐饒的顏色〉,兩人世代與風格各異,不過同樣是觀察天地與異地的練家子。轉向本地地景有劉沛林〈棋盤上〉、陳姵穎〈水鹿沙拉〉與賴舒亞〈山與海之間〉。而時間的重返也是一種移動,黃崇凱〈但不能想起太多〉整理新世紀20年充滿細節的青春(記性怎能那麼好?),胡子丹〈牢房趣事〉題名一派輕鬆,內裡驚險四伏。也有風物的韻律,林銘亮〈防空論字〉談書法與物質; 石明謹〈你說我們下了那幾年的棋到底能幹嘛?〉從平凡人的象棋說起,抵達身為平凡人的意義。

散文不離人,人離不開關係,關係離不開距離,圍繞人物展開的散文中,我私心喜愛將體己之人寫遠寫淡、以及將未必體己之人看近看親的調度方式,這兩種調度方式帶來曖昧夭矯的平衡感,我視Apyang Imiq〈你那填滿bhring的槍射向我〉、鍾怡雯〈別再大掃除〉、王文美〈媽媽在某處〉、周芬伶〈雨客與花客〉、鄭雨光〈關於一片海的重新敘述〉為前者,林青霞〈高跟鞋與平底鞋〉與范俊奇〈致我們終將逝去的〉為後者,前者展現克己意志與筆觸的高度控制力,後者展現創作者亦必擁有的、無端的熱情。

這些作品各有各章法技藝,各有各百轉衷腸,令人愛不忍釋,若僅將其劃入僵硬的「述憶」或「家族親情」分類,我感到是種辜負,其中目前尚就讀台中女中的羅菩兒〈教堂〉更是超級可觀的後浪。李蘋芬〈毛〉、馬尼尼為〈我公公進醫院了〉、木匠〈老祖〉與黃信恩〈長照森林〉,當中有性命相見的困難課題,在這些課題的處理上,我十分贊成他們的內斂質地。

散文亦不離塵,在這每一秒都有事件與議題此起彼落的時代,關於文學如何介入時事、寫作者如何實踐各種政治主張(政治主張在此當然不僅指稱選舉或黨派),不時都有討論,然而我也以為未必只有即時對主題的追擊與鋪陳才叫實踐(有時可能只是一種自我聲張)。

過去這一年裡,扣緊時事的評論與創作不少見,我選入香港作家韓麗珠的〈報仇〉、言叔夏的書評〈今天什麼都沒有發生〉,前者置身鐵與血與火的中央,帶著貼地與肉身的「當下」潛入更深沉的思境,後者以閱讀與文本不僭越地委婉回應時空,兩者所居的不同位置,形塑了不同取徑,我意識到它們的對照能夠提出幽微的寫作倫理思考。此外,選入了伊森的〈讓錦鯉鬆綁〉,在全球為covid-19 病毒封鎖邊境、國際的人員交通近乎停擺時刻,飛行員駕駛著一個乘客都沒有,只是滿載嬌貴錦鯉的飛機航向他方,既冷靜又惶然,既孤獨又不棄盼望,表現出文學能如何聰明地以側面切入直取核心。

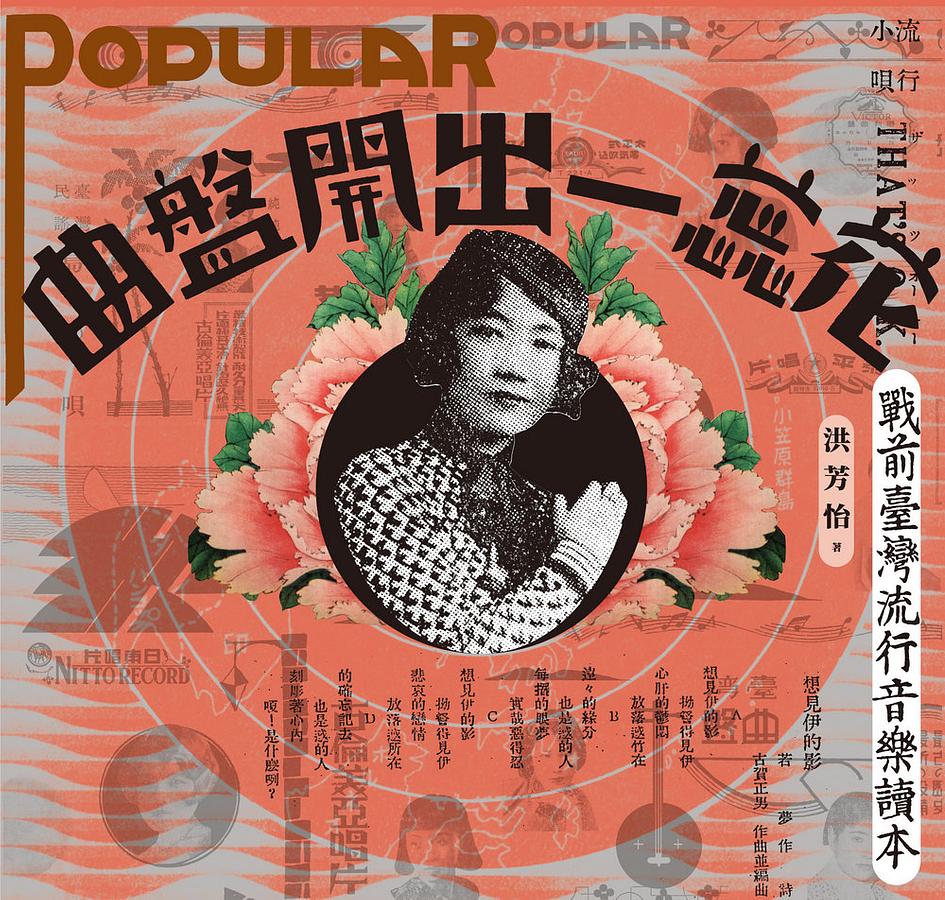

2020同樣有重迎歷史與為其送行的時刻,這一年是張愛玲與柏楊的百年冥誕,他們對台灣半世紀文化場景的影響極深,張小虹〈張愛玲是否寫1949〉、季季〈張愛玲為什麼那麼紅?〉與郭本城〈追憶父親柏楊〉,各有洞見與情切;陳素芳〈那些字條和那把椅子〉漫談多年與九歌出版社創辦人蔡文甫共事的工作細節,李靜宜〈最後一篇總統文稿〉則追記前總統李登輝卸任前,總統府所擬的最後一篇文稿,說的都是公事,也都是不可取代的私人情感與歷史鱗爪,而女性談論其專業領域的寫作於我而言也十分重要。去年逝世的楊牧寫〈家書四封〉,是詩人在SARS期間給予親人的信件,相隔多年發表,貼身親和,在日常絮語中偶一閃出詩的光線。

作家張愛玲(左)與柏楊(取自wiki)

及人、及事、及史之外還有各種無以名狀的靈思穿梭,它們各有情感,但未必屬於抒情。每個時代的散文大約都有各自的抒情慣性,外者包括常用的辭彙組合、分段方式、句式節奏,內者包括什麼樣的事物值得抒寫?甚至包括什麼樣的事物「應該」以什麼樣的情感對應、而這些對應又「應該」用什麼樣的語言風格展現⋯⋯因此我總是特別注意那些或多或少破開以上慣性的作品,例如一向清癯的張讓〈光的重量〉、林俊頴〈一個人的神聖時間〉、 湯舒雯〈杜甫他不知道恐龍曾經存在〉 、羅任玲〈光音之塵〉、陳雨航〈羊事〉,彷彿隨想隨寫,結構散淡,不事情緒渲染,也未必談了什麼明確工整的人與事,但寫作者的涵蘊與心智亮度躍然紙上,這是「怎麼說遠比說什麼更有意義」的優美示範。

就此延伸而出的還包括楊雨樵〈幾種標點符號的感情結束方式〉,像在指尖變戲法,把玩字與字、話與話的倒勾或呼氣,看上去詼諧冷靜,看進去彆扭奇情。張惠菁〈敘事的意志/頻率〉與汪正翔〈這大概就是代溝:為什麼我一直不想談IG攝影〉,兩篇作品一則來自作者的個人臉書,一則來自網路媒體,對我而言從形式到內容都是另一種入世的觀察,前者涉及寫作與語言,後者關於影像與觀看,它們共同捕捉到一種富有當代感性的頻率。李政亮〈電影廣告百年物語〉寫日治時代台北城電影館的競爭與風習,是引人入勝的知識寫作;至於唐捐論散文的〈無所不談?〉,短短一篇輕騎取勝,文中的觀點儘管與我個人所持頗不同,然而他說得那麼好。

本年度散文獎得主是袁瓊瓊的〈普通人結弦的神話〉,袁女士以小說名世,近年耕織散文,創作力精敏不衰,這是一篇揮手成雲的作品,結構自在,文辭有呼吸,情感深織於各式細密資料的展開,我被文末此言深深打動:「一個普通人,按照普通的法則,便可以出人頭地。」這段淡然卻意志洞明的按語,對我而言,像是給散文一句最好的說話,也是我們此刻回看台灣如何走過2020之時,一句最好的說話,普通的人,普通的事,普通的法則,普通,然而貴重。

最後,感謝今年的每一篇創作,好文章實在太多,我一定有讀漏、想漏、思之不足與畫地自限之處,祈請讀者與作者的諒察。感謝每位應允收錄的作者,是諸位抑揚頓挫的清音完成了這本選集;也感謝幾位未蒙其惠許的作者,能在這一年裡讀到這些作品,即無遺憾。並謹以此序向甫於2020年遠行的九歌創辦人蔡文甫先生致敬。●

|

九歌109年散文選 九歌109年散文選

編者:黃麗群

出版:九歌文化

定價:420元

【內容簡介➤】

|

|

編者簡介:黃麗群

1979年生於台北,政治大學哲學系畢業。曾獲時報文學獎、聯合報文學獎、林榮三文學獎、金鼎獎等。散文作品連續七年入選台灣九歌年度散文選,另亦入選台灣飲食文選、九歌年度小說選等。著有散文集《背後歌》、《感覺有點奢侈的事》、《我與貍奴不出門》;小說集《海邊的房間》;採訪傳記作品《寂境:看見郭英聲》等。

|

我們只是朝向廣袤的大地降下的龐大數量的雨滴,無名的一滴而已。雖然是獨特的,卻也是可能交換的一滴。但那一滴雨水,也有一滴雨水的心思,有一滴雨水的歷史,有將其傳承下去的一滴雨水的義務。我們應該不要忘記。就算那會在什麼地方被瞬間吸收,失去身為個體的輪廓,轉換成某種集合消失而去。不,應該這麼說。正因為那會被轉換成一個集合。

時值疫情,規定只能登記醫院安排的看護。住院幾天後,排到登記的看護。夜晚離走,我遁入重慶南路,書店多半變成旅店。走入在任意角度均可拍好拍滿的IG風旅店裡,我無意瀏覽。低於10度的台北,無暖氣的床上,幸運的是,我還有電子書閱讀器,裡面有上千本過去幾年已買下的書。挑上一本,打開就可閱讀。

時值疫情,規定只能登記醫院安排的看護。住院幾天後,排到登記的看護。夜晚離走,我遁入重慶南路,書店多半變成旅店。走入在任意角度均可拍好拍滿的IG風旅店裡,我無意瀏覽。低於10度的台北,無暖氣的床上,幸運的是,我還有電子書閱讀器,裡面有上千本過去幾年已買下的書。挑上一本,打開就可閱讀。

評論》黃麗群主編九歌109年散文選:普通,然而貴重

散文似乎並不難?此處所謂「不難」的意識表現在兩方面,其一是環境中某種暗默的、關於文類位階的排序,在這個排序中,散文常被置放於或許並非次等、但在典律中偏於一側的位置,因為它「似乎較為不難」。其二是「似乎較為不難」的內因:我不覺得散文簡單,但它確實是種就手的文類,語言更寬綽,量體更有彈性,結構的拿捏與體裁成立的條件更廣泛。我腦中總是有個畫面:原野上,許多拉繩的圈地,每塊圈地都是具備相對明確基本技術規則的文類,例如這一塊是小說、那一塊是詩、那一塊是劇本、那一塊是紀實與報導文學⋯⋯在原野以內圈地之外所有鴻蒙都能稱作散文。它普遍覆蓋,四通八達,它最終顯得普通。

但就像是一個好說話的普通人發起脾氣特別可怕,正因這些「不難」,反而會回到它最困難的一面:什麼是散文?

***

「什麼是散文」的問題發散在各種方面。例如幾年前文學獎中發生的虛實之辯/辨(且直至2020年仍有餘波),即可部分肇因於散文一向不具有加法式的規格列表。由於沒有強硬的拉繩與框條,在台灣現代文學的場景它很大部份搭建於「寫作者與讀者的默契」之上,像《綠野仙蹤》的機器人,我們為它再造一個核心,而此默契或核心,或許為了模擬其他文類邊界所具有的不可取代與專屬性質,它長期被設定為「必須來自寫作者的貼身現實與真人真事」:因為私人經驗與內在敘事,同樣具有不可取代與專屬的氣質(只有某人才經歷過的發生與細節、只有某人才能透過文字展開的情感表現),或許這是為何以個人生命史為主軸的抒情散文在這過程持續居於領導地位。

然而散文的成立,僅是這樣包括口供式、和盤托出的「如實」嗎?(世間又有絕對的如實嗎?)一個散文寫作者對讀者最重要的承諾,原來不是技藝而是自剖嗎?或者,假使生命並不給一個人跌宕的經歷,他在散文寫作的路上註定輸在起跑點嗎?關於這些問題我總是偏向保留。可是散文的重大虛構完全沒有倫理問題嗎?或也未必。我認為畫在虛構與非虛構寫作中間的一線,在於處理材料時一道關鍵的工序:「關於現實感的說服」。「現實感的創造與說服」是虛構的技藝核心,非虛構的內容得以跳過這道工序。報導文學或新聞或紀錄片的現實感近乎先驗。

從這個理解上延伸,或許能部分說明為什麼散文中重大的身世或事件虛構會引起爭議,因為這可謂托庇在散文目前依然存在的、「被認為更接近非虛構」的閱讀慣性底下,意即,以虛構的內容,跳過「說服」與「建立現實感」的技藝,直接挪用散文文類的默契作為保護罩。多年前有部電影《芭樂特》(Borat)是個很有趣的例子 ,我看了它兩次,第一次感到非常生硬糟糕,後來我得知裡面絕大多數人物均取材自「真人的真實反應」,第二次再看,馬上變得非常有趣。第一次的經驗說明了一個故事若被放在「虛構」的預期底下,一旦在敘事過程中缺乏或怠於使用說服的技藝,將會顯得多麼粗糙。但第二次當我攜帶了「非虛構」的理解,電影各環節與人物表現馬上不費吹灰之力地變得既真實又諷刺。這亦是散文的文類默契所能帶來的效果。對我而言,散文中重大虛構的倫理問題並非來自道德,而來自一名工匠對工法的規避。

散文成立條件的廣泛與模糊,在過去也產生另一種奇特的定義方式:透過載體。(類似於多年前時行而如今近乎死語的「網路文學」)十多年前我在報社副刊工作,經常感到困惑:為什麼左邊版位出現的作品是散文、出現的名字是作家;右邊版位出現的僅是讀者與他們的投稿?邏輯是什麼?事實上多年後若再重新攤開頁面,我們往往能夠平心靜氣也並不驚奇地發現:可能沒有什麼跟技藝有關的邏輯。就像當年不少所謂「讀者的投稿」,被置於「作家的散文」之側,未必落於下風,只是在過去的傳播生態中一切隱隱以菁英俱樂部的方式運作:一篇作品必須透過特定成員的同意、在特定的文學雜誌與特定的報紙版位出場,才被視為「散文」,同時也才有機會被納入各類選集的視野。

因此在今年的編選過程,我有些不自量力地想嘗試回應這至今仍有餘緒的現象(當然,回應這個說法恐怕也是過度高估自己),其一是自始便決定選錄的範圍不限報紙副刊、文學獎與文學雜誌,也盡量納入臉書與網路媒體。在年度文選收錄原生於數位環境的作品這件事,似乎令一些人訝異,然而我訝異的反而是:為什麼不呢?當代有這麼多閱讀、這麼多表達、這麼多注意力與這麼多心靈活動在此處發生,若一方面擔憂所有人終將離開文學,一方面卻又將關於文學的想像隔離於大多數人日常關注之外,這是很矛盾的。

同時我必須有意識地克制自己在審美上的偏食與意見,避免最終產生風格高度近似的組合。對我而言,一篇好散文未必需要講究結構的無比穩定,修辭未必非要華麗也未必非要極簡,但它必然具備一種層層推進與自我翻新的韻律與意圖,推進的動力可能來自核心的事件、可能來自語言的表現、更關鍵的是來自寫作者一層一層的內在叩問與思想轉進,時高時低,時自信時自疑,這些能讓散文流動起來,有了發電的能量。

在366天裡合於這一標準的佳構,數量當然遠超一本書所能負荷,但年度文選,既屬於文,亦屬於年,在我的理解中它並非一場比賽的結果,我也不是裁判,而是以讀者的角度,透過散文的群像推敲出此年的景象(當然這終將不免盲點也不免疏漏,一切是我個人的能力侷限),這景象的構成包括議題與事件的各種發生、包括人與萬物與歷史的記錄與紀念,包括情感與哲思,以及包括一代人如何表述這一切,而最終形成的所謂時代氣氛。我像是幸運受到邀請,看見滿山無量之花,然後走進山裡,盡量謹慎地留下完整的季節。

***

2020是現象級的一年,在大疫的巨響與震動中一切相形啞然,整年的閱讀過程共同隱伏著強烈的壓抑感,歌無眉黛舞無腰,彷彿沒有純粹的安寧歡欣,即使安寧歡欣也好像受之有愧,花果書茶與灑掃勞作的日常不曾這麼難得,或者應該說,在過去各種大敘事的義正辭嚴之下,直到如今才非得因恐懼與殘酷的進逼,認出了平素之事的鄭重面目。

每年的文選一向不乏勾勒日常靈妙縫隙的小品,或如煙塵中見蘊藉,或如寶刃偶然出鞘,精光四射隨即藏鋒,這類書寫的存在往往需要整個環境的心理餘裕,今年這餘裕空間顯得較小,不過這選集中仍有林薇晨〈玩興/花園〉、劉靜娟〈一支麻竹筍/一領花仔衫〉、離畢華〈買一尾詩集〉、小令〈山與木頭人〉與邵慧怡〈嶄新生活〉,甜淨有之、樸雅有之、清遠有之、瀟灑有之,是大氣都不敢喘的這一年裡輕巧的呼吸。

往年總是不乏各種移動(未必是旅遊)的熱鬧,今年也晏息了,所幸還有徐振輔〈藏戲〉與王盛弘〈黑色是豐饒的顏色〉,兩人世代與風格各異,不過同樣是觀察天地與異地的練家子。轉向本地地景有劉沛林〈棋盤上〉、陳姵穎〈水鹿沙拉〉與賴舒亞〈山與海之間〉。而時間的重返也是一種移動,黃崇凱〈但不能想起太多〉整理新世紀20年充滿細節的青春(記性怎能那麼好?),胡子丹〈牢房趣事〉題名一派輕鬆,內裡驚險四伏。也有風物的韻律,林銘亮〈防空論字〉談書法與物質; 石明謹〈你說我們下了那幾年的棋到底能幹嘛?〉從平凡人的象棋說起,抵達身為平凡人的意義。

散文不離人,人離不開關係,關係離不開距離,圍繞人物展開的散文中,我私心喜愛將體己之人寫遠寫淡、以及將未必體己之人看近看親的調度方式,這兩種調度方式帶來曖昧夭矯的平衡感,我視Apyang Imiq〈你那填滿bhring的槍射向我〉、鍾怡雯〈別再大掃除〉、王文美〈媽媽在某處〉、周芬伶〈雨客與花客〉、鄭雨光〈關於一片海的重新敘述〉為前者,林青霞〈高跟鞋與平底鞋〉與范俊奇〈致我們終將逝去的〉為後者,前者展現克己意志與筆觸的高度控制力,後者展現創作者亦必擁有的、無端的熱情。

這些作品各有各章法技藝,各有各百轉衷腸,令人愛不忍釋,若僅將其劃入僵硬的「述憶」或「家族親情」分類,我感到是種辜負,其中目前尚就讀台中女中的羅菩兒〈教堂〉更是超級可觀的後浪。李蘋芬〈毛〉、馬尼尼為〈我公公進醫院了〉、木匠〈老祖〉與黃信恩〈長照森林〉,當中有性命相見的困難課題,在這些課題的處理上,我十分贊成他們的內斂質地。

散文亦不離塵,在這每一秒都有事件與議題此起彼落的時代,關於文學如何介入時事、寫作者如何實踐各種政治主張(政治主張在此當然不僅指稱選舉或黨派),不時都有討論,然而我也以為未必只有即時對主題的追擊與鋪陳才叫實踐(有時可能只是一種自我聲張)。

過去這一年裡,扣緊時事的評論與創作不少見,我選入香港作家韓麗珠的〈報仇〉、言叔夏的書評〈今天什麼都沒有發生〉,前者置身鐵與血與火的中央,帶著貼地與肉身的「當下」潛入更深沉的思境,後者以閱讀與文本不僭越地委婉回應時空,兩者所居的不同位置,形塑了不同取徑,我意識到它們的對照能夠提出幽微的寫作倫理思考。此外,選入了伊森的〈讓錦鯉鬆綁〉,在全球為covid-19 病毒封鎖邊境、國際的人員交通近乎停擺時刻,飛行員駕駛著一個乘客都沒有,只是滿載嬌貴錦鯉的飛機航向他方,既冷靜又惶然,既孤獨又不棄盼望,表現出文學能如何聰明地以側面切入直取核心。

2020同樣有重迎歷史與為其送行的時刻,這一年是張愛玲與柏楊的百年冥誕,他們對台灣半世紀文化場景的影響極深,張小虹〈張愛玲是否寫1949〉、季季〈張愛玲為什麼那麼紅?〉與郭本城〈追憶父親柏楊〉,各有洞見與情切;陳素芳〈那些字條和那把椅子〉漫談多年與九歌出版社創辦人蔡文甫共事的工作細節,李靜宜〈最後一篇總統文稿〉則追記前總統李登輝卸任前,總統府所擬的最後一篇文稿,說的都是公事,也都是不可取代的私人情感與歷史鱗爪,而女性談論其專業領域的寫作於我而言也十分重要。去年逝世的楊牧寫〈家書四封〉,是詩人在SARS期間給予親人的信件,相隔多年發表,貼身親和,在日常絮語中偶一閃出詩的光線。

及人、及事、及史之外還有各種無以名狀的靈思穿梭,它們各有情感,但未必屬於抒情。每個時代的散文大約都有各自的抒情慣性,外者包括常用的辭彙組合、分段方式、句式節奏,內者包括什麼樣的事物值得抒寫?甚至包括什麼樣的事物「應該」以什麼樣的情感對應、而這些對應又「應該」用什麼樣的語言風格展現⋯⋯因此我總是特別注意那些或多或少破開以上慣性的作品,例如一向清癯的張讓〈光的重量〉、林俊頴〈一個人的神聖時間〉、 湯舒雯〈杜甫他不知道恐龍曾經存在〉 、羅任玲〈光音之塵〉、陳雨航〈羊事〉,彷彿隨想隨寫,結構散淡,不事情緒渲染,也未必談了什麼明確工整的人與事,但寫作者的涵蘊與心智亮度躍然紙上,這是「怎麼說遠比說什麼更有意義」的優美示範。

就此延伸而出的還包括楊雨樵〈幾種標點符號的感情結束方式〉,像在指尖變戲法,把玩字與字、話與話的倒勾或呼氣,看上去詼諧冷靜,看進去彆扭奇情。張惠菁〈敘事的意志/頻率〉與汪正翔〈這大概就是代溝:為什麼我一直不想談IG攝影〉,兩篇作品一則來自作者的個人臉書,一則來自網路媒體,對我而言從形式到內容都是另一種入世的觀察,前者涉及寫作與語言,後者關於影像與觀看,它們共同捕捉到一種富有當代感性的頻率。李政亮〈電影廣告百年物語〉寫日治時代台北城電影館的競爭與風習,是引人入勝的知識寫作;至於唐捐論散文的〈無所不談?〉,短短一篇輕騎取勝,文中的觀點儘管與我個人所持頗不同,然而他說得那麼好。

本年度散文獎得主是袁瓊瓊的〈普通人結弦的神話〉,袁女士以小說名世,近年耕織散文,創作力精敏不衰,這是一篇揮手成雲的作品,結構自在,文辭有呼吸,情感深織於各式細密資料的展開,我被文末此言深深打動:「一個普通人,按照普通的法則,便可以出人頭地。」這段淡然卻意志洞明的按語,對我而言,像是給散文一句最好的說話,也是我們此刻回看台灣如何走過2020之時,一句最好的說話,普通的人,普通的事,普通的法則,普通,然而貴重。

最後,感謝今年的每一篇創作,好文章實在太多,我一定有讀漏、想漏、思之不足與畫地自限之處,祈請讀者與作者的諒察。感謝每位應允收錄的作者,是諸位抑揚頓挫的清音完成了這本選集;也感謝幾位未蒙其惠許的作者,能在這一年裡讀到這些作品,即無遺憾。並謹以此序向甫於2020年遠行的九歌創辦人蔡文甫先生致敬。●

編者:黃麗群

出版:九歌文化

定價:420元

【內容簡介➤】

編者簡介:黃麗群

1979年生於台北,政治大學哲學系畢業。曾獲時報文學獎、聯合報文學獎、林榮三文學獎、金鼎獎等。散文作品連續七年入選台灣九歌年度散文選,另亦入選台灣飲食文選、九歌年度小說選等。著有散文集《背後歌》、《感覺有點奢侈的事》、《我與貍奴不出門》;小說集《海邊的房間》;採訪傳記作品《寂境:看見郭英聲》等。

【延伸閱讀】張亦絢主編九歌109年小說選:這是因為我們還能夠假設

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量