與故事去更遠的地方IV》從無到有,打通台灣與斯洛伐克的兒童文學出版橋樑 ft.譯者梁晨

早在1960年代,當時仍屬捷克斯洛伐克的兒童文學出版社Mladé letá為了與冷戰時期的西方國家較量,籌組創辦了布拉提斯拉瓦插畫雙年展(Biennial of Illustrations Bratislava;BIB),為擁有童書文化與插畫傳統的國家提供展現藝術的場合,也成為全球童書專家與出版商認識各地插畫家藝術作品的重要管道。

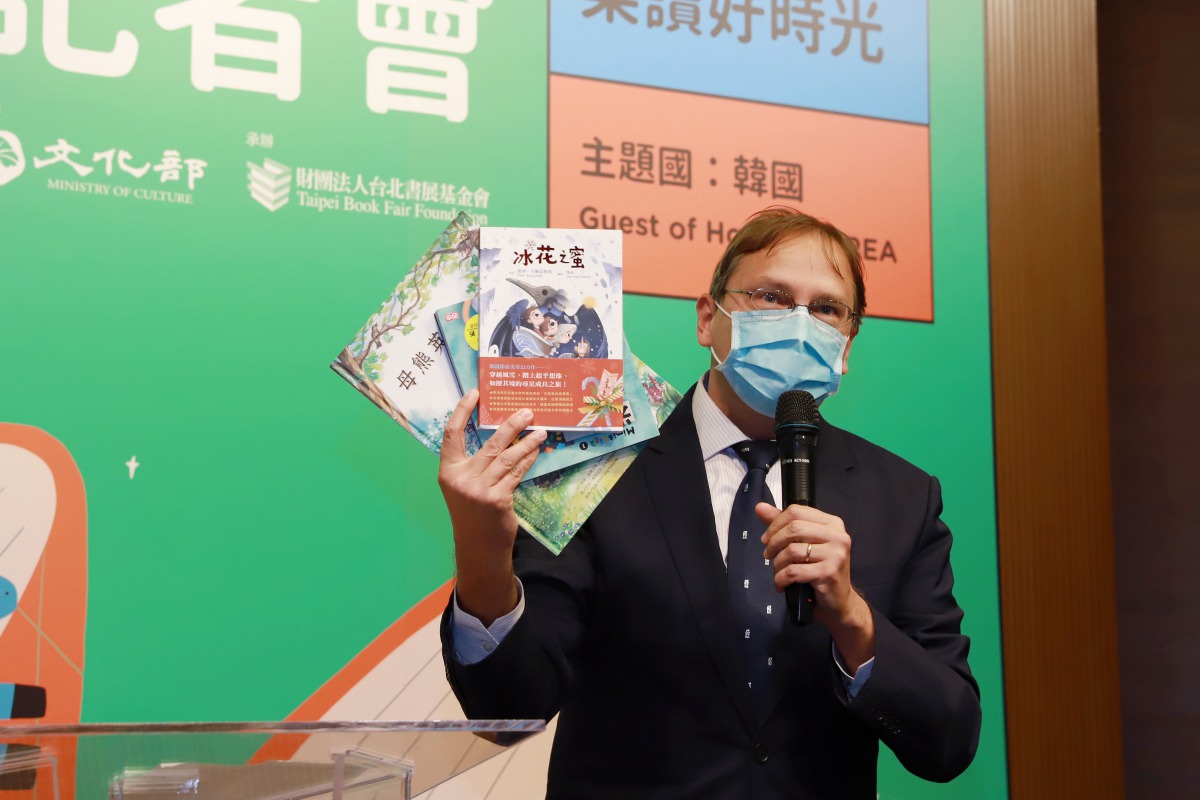

BIB插畫雙年展今(2021)年即將邁入第28屆,而直至2020年,業已獨立的斯洛伐克國內,已有約50家的兒童文學出版社持續活躍。2019年台北國際書展期間,斯洛伐克展區即主打該國童書,展出70本左右的斯洛伐克童書,包括兒童歌謠集、謎語集、詩歌集、童話集、寓言、民間傳說、折疊立體書、百科全書等,每一本都附有中文、英文的簡介。這是出自擁有語言文學博士學位的梁晨的手筆。

▇從一片荒蕪建立起出版交流

出生於北京、長期生活在斯洛伐克且已歸化國籍的梁晨,長期關注斯洛伐克兒童文學。2017年9月梁晨隨同外交官丈夫博塔文(Martin Podstavek)來到台灣,隔年進入斯洛伐克經濟文化辦事處就職,其時家中正育有2名正值學齡期的孩童。

「我與先生來到台灣時,第一站就奔赴誠品書店外文書區,但我們在這個擁有來自全世界書籍的書店翻閱了一整個下午,都沒有找到一本來自斯洛伐克的童書。」梁晨回憶,這正是她希望透過書籍搭建起台灣與斯洛伐克橋樑的原點。此後她大量關注、閱讀台灣的原創兒童文學作品,梁晨發揮其跨文化與文學比較的專長,開始進行童書交流。

「由於台灣出版社對斯洛伐克童書所知甚少,大家都懷著觀望的態度,很小心地選擇,這個過程很長。」初探對於斯洛伐克全然陌生的台灣出版市場時,梁晨的起步面對的是一片荒蕪。

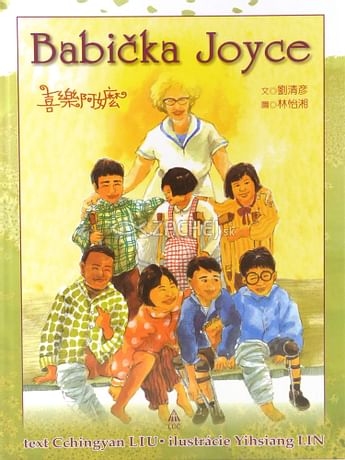

在遲未收到台灣出版社回覆的漫長等待中,梁晨並沒有閒著,她開始著手翻譯那些讓她深深感動的台灣童書、繪本。在文化部出版補助的支持下,由劉清彥著、林怡湘繪圖的《喜樂阿嬤》,2019年7月成為第一本走進斯洛伐克的台灣童書。

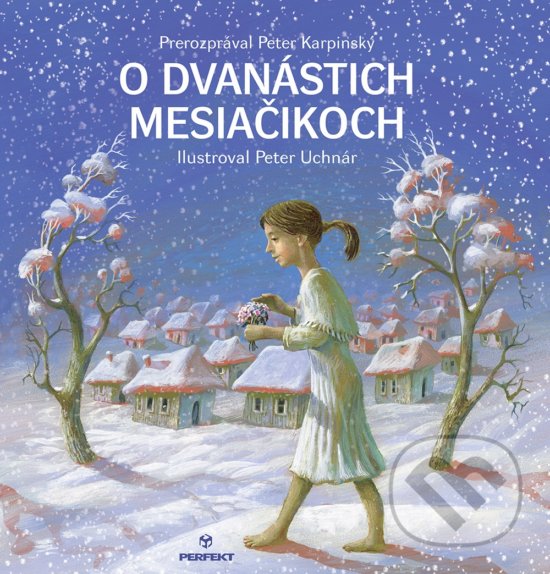

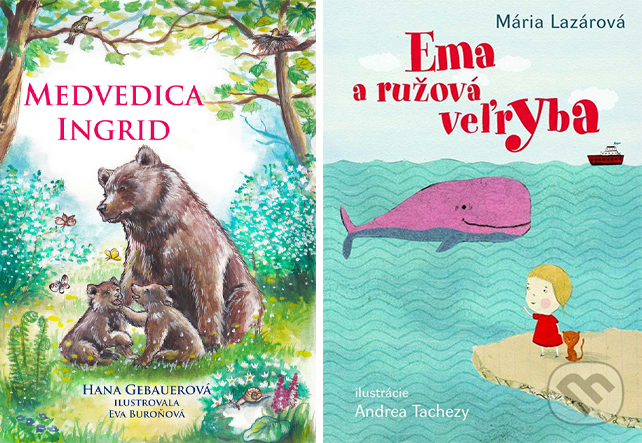

有了第一本書的破冰,接下來變得順遂許多,同年11月,台灣出版了來自斯洛伐克的第一部繪本《母熊英卡》,隔年(2020)台灣書市出現了第一本來自斯洛伐克的青少年小説《艾伊卡的塔》(幼獅),此後遠景出版的《十二個月精靈》,青林國際《艾瑪與粉紅鯨魚》、四也文化《米米和莎莎1:不怕黑的好朋友》、小魯文化《冰花之蜜》、《像猴子又不是猴子》等斯洛伐克青少年、童書,也陸續在台出版。

而同一時期,台灣作品《玩具診所開門了!》和《神奇掃帚出租中》(小天下)、《騎著恐龍去上學》(步步)、《誰是第一名》(信誼)、《我和我的脚踏車》(和英)與《奶奶的記憶森林》(親子天下)等童書,則陸續走進斯洛伐克出版市場。

▇不避諱談生活的黑暗面

斯洛伐克兒童文學的種類十分豐富,從兒歌童謠與詩歌、傳統民俗童話,一直到青少年小説、百科全書、歷史名人傳記……都有亮眼的出版品。斯洛伐克非常重視教育及閱讀,不僅閱讀的風氣盛行,甚至許多父母都有睡前為孩子閱讀故事的傳統,必讀的經典作品多為代代相傳的民族童話,例如《十二個月精靈》,距今已約有百年歷史,故事描繪的「萬物有靈論」,與台灣原住民的文化有極相似之處。

相較於台灣讀者較為熟悉的英、法、德、義等國家的童書作品,斯洛伐克的童書具有更強烈的中歐色彩,一開始較難以推行。但梁晨並不氣餒,反而樂觀表示,隨著全球化經濟的加深,也推進了台灣與斯洛伐克之間,乃至其他國家在兒童文學題材和内容上的交流,進一步發現彼此有許多共通的主題。

斯洛伐克兒童文學涉及的層面,偏向關注生活上的現實問題,且毫不避諱觸及諸如離婚、毒品、青春期叛逆等話題。而斯洛伐克的青少年讀者閲讀量很大,内容更趨近成人文學。

▇面對升學主義至上的台灣,題材選擇至關重要

亞洲地區因人口稠密,孩子們升學與就業的壓力很大。例如中國大陸、日本、台灣等地,為了能考進數量有限的優質學校,孩子們必須花大量的時間專注在學校課業上,以擠進升學的窄門。孩子的課業以及學習成績,因而成為衡量表現的唯一指標。

相較之下,歐洲整體的學習體制,反而是努力為不同資質的孩子,建立各種不同的選擇,開啓不同的道路。因此,孩子們從小就沒有來自學校的課業壓力,純粹由自身決定未來的出路,自主決定將來是繼續求學,或是學習一門專業技能。在這樣的自由環境之下,孩子從小就有大量的時間與精力探索人生,更能培養出閱讀的興趣。

也因為雙邊的國情差異甚鉅,如何選擇斯洛伐克的作品譯介進台灣書市中,便更需要精準的眼光。

梁晨分享她的選書考量:第一本從斯洛伐克來到台灣的繪本《母熊英卡》,書中講述一件真實發生在斯洛伐克山林中,關於棕熊的故事。這個主題可以令台灣讀者聯想到我們的國寶動物——台灣黑熊,進而產生共鳴。又比如《艾瑪與粉紅鯨魚》,故事背景設定在大海中,雖然斯洛伐克其實是内陸國,沒有廣袤海洋,但台灣是四面環海的島國,因此斯洛伐克作家筆下的海洋故事反而更能在台灣找到知音讀者。

身為斯洛伐克作品進入台灣的引路人,梁晨同時也是把關者。她稱自己在揀擇斯洛伐克作品的第一個標準是:內容必須要打動她。

「我不太注重書封上的各種名人推薦或是獲得的獎項,這僅僅起導向的作用,但不是我挑選書籍的標尺。不是每位暢銷作家的每一本書都是經典之作。我讀了不少國内外所謂超級大作家的作品,與孩子共讀以後,大眼對小眼,覺得滋味平平,沒什麽意思。但有不少作品,作者可能默默無聞,可是一旦翻開他的書,就很難不堅持讀完,甚至必須買下來回家反覆閲讀才夠味。這種書,就是我非常喜歡推介和翻譯的。」

▇以童書做好雙邊外交

閲讀陌生國度的作品有助於孩子開闊心靈版圖,擴大視野。除了翻譯作品,梁晨更多次前往台灣的國小與國中,導讀、說故事。譬如她曾在台南左鎮圖書館中與小朋友分享《母熊英卡》與《十二個月精靈》的故事,孩子們都非常喜歡。

梁晨發現台灣讀者對來自遙遠的斯洛伐克的故事充滿好奇。「這種閲讀聽故事的快樂感受,對正處在啓蒙階段的小朋友來説,是很寶貴的經驗。這鼓勵著他們自己去探索閲讀更多的好書。」

從台灣外譯至斯洛伐克的書中,《奶奶的記憶森林》講述的是如何與家中失智老人用愛相伴的故事;《我和我的脚踏車》繪者的畫風有濃厚的台灣動畫感,文字幽默,告訴孩子們知足感恩。梁晨希望透過此書的譯介,讓斯洛伐克讀者品味道台灣的繪畫風格。

《玩具診所開門了!》取材自新北市的新泰國小設立的校園玩具工坊,還附設有「玩具診所」。新穎的内容,精緻可愛的插圖,講述「愛物惜福」的道理。彩虹愛家生命協會出版的《喜樂阿嬤》,則講述彰化二林「喜樂保育院」創辦人的故事。喜樂阿嬤受到台灣傳教士的感召,將自己的一生奉獻給台灣殘疾兒童,這已經不僅僅是在台美國人的故事,更足以引起眾多斯洛伐克小讀者們的共鳴。

梁晨將持續推廣、翻譯斯洛伐克兒童文學,同時關注台灣童書,透過兒童文學搭建雙邊的國際交流橋樑,甚至透過斯洛伐克文的譯介,將台灣書打入鄰近的捷克、波蘭、奧地利等國市場,拉近台灣與中歐讀者的心靈距離。

2021年台北國際書展,斯洛伐克經濟文化辦事處將於會場展示目前已在斯洛伐克出版、同時也在鄰國捷克的電子書市場上架銷售的台灣原創繪本,同時也將展出已譯介來到台灣的斯洛伐克童書,記錄兩國文化雙向交流的重要軌跡。●

企劃:文化內容策進院、Openbook閱讀誌/撰稿:董柏廷/責任編輯:周月英、吳致良、陳愷昀/視覺:林鈺馨

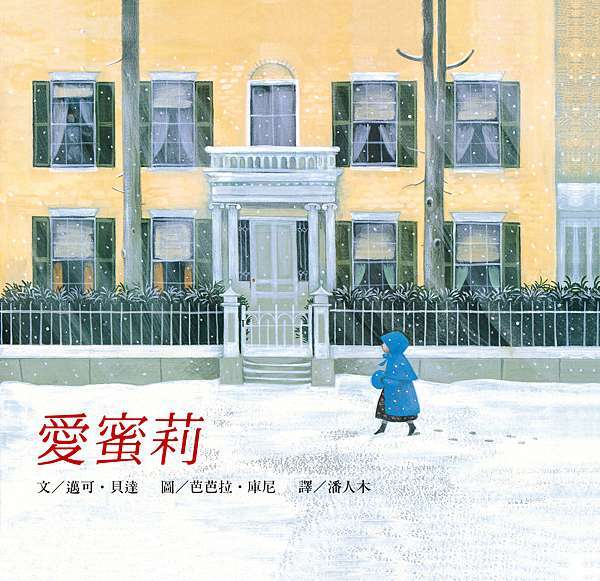

這其實原本並非為孩子準備的書籍,而是我藏書中少數幾本繪本之一。書中的神祕女郎「愛蜜莉」,就是一生富有傳奇色彩的美國詩人愛蜜莉.狄金森(Emily Dickinson)。

這其實原本並非為孩子準備的書籍,而是我藏書中少數幾本繪本之一。書中的神祕女郎「愛蜜莉」,就是一生富有傳奇色彩的美國詩人愛蜜莉.狄金森(Emily Dickinson)。

英美書房》美發起群體訴訟,控亞馬遜與出版龍頭Big Five操弄電子書定價,及其他藝文短訊

【產業消息】

這次提告方指控Big Five和亞馬遜簽訂獨家優惠條款,讓亞馬遜的電子書價格比起其他平台都更便宜,也造就今天90%的電子書都經由亞馬遜銷出的局面。此外,這份起訴書更指出,當年控訴蘋果與Big Five案勝訴後,電子書價曾在2013、2014年跌落,卻又在2015年抬升,斷言Big Five這次轉頭與亞馬遜合力鞏固電子書高定價。針對這件起訴案,Amazon目前婉拒回應。

在南卡羅來納州的查爾斯頓郡(Charleston County)也有類似的問題與目標,「兒童咖啡館」(Kids Café)企畫是由食物銀行提供水果、起司、優格、馬芬蛋糕等營養食物,週一至週五下午3~5點在當地5個公共圖書館定點供應,緩解學童們剛放學後的飢餓。此舉同時無形中將社會防護網織得更為細密。

【作家動態】

這個月俄國文豪們的大名散見於英美各大書評媒體,並非靠影劇翻拍升熱度,而是背後有《Dostoevsky in Love》與《A Swim in a Pond in the Rain》這兩本精彩著作來推動。

《Dostoevsky in Love》的作者Alex Christofi採引人入勝的小說筆法,立基於豐富史料,建構大文豪本人從未寫過的自傳,記錄他驚險難料的59年人生。雖然書名如斯,但本書並不侷限於杜斯妥也夫斯基的2段婚姻與羅曼史,而是廣闊地呈現文豪對於生活與家人深刻的愛。

《林肯在中陰》作者喬治.桑德斯(George Saunders)推出新作《A Swim in a Pond in the Rain》,一次請出契訶夫、屠格涅夫、托爾斯泰、果戈里等豪華陣容,為讀者帶來一系列關於人生、閱讀與寫作的大師課。桑德斯在大學教授19世紀俄國小說已有20年,本書可說是這門課程經多年淬鍊後的教學精華,俄國文學的狂粉與寫作途上的修行者們,請千萬別錯過。

戈爾曼從詩歌中找到表達自我的方式,也曾成立非營利組織「One Pen One Page」舉辦詩文創作工作坊。企鵝藍燈書屋旗下青少年兒童文學出版社Viking Books for Young Readers已簽下兩本戈爾曼的詩作,將於今秋出版精裝詩集《The Hill We Climb》,首刷印量即有15萬本,同一天並將出版由戈爾曼作詩、知名插畫家羅倫.隆(Loren Long)繪製插圖的圖文童書《Change Sings》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量