|

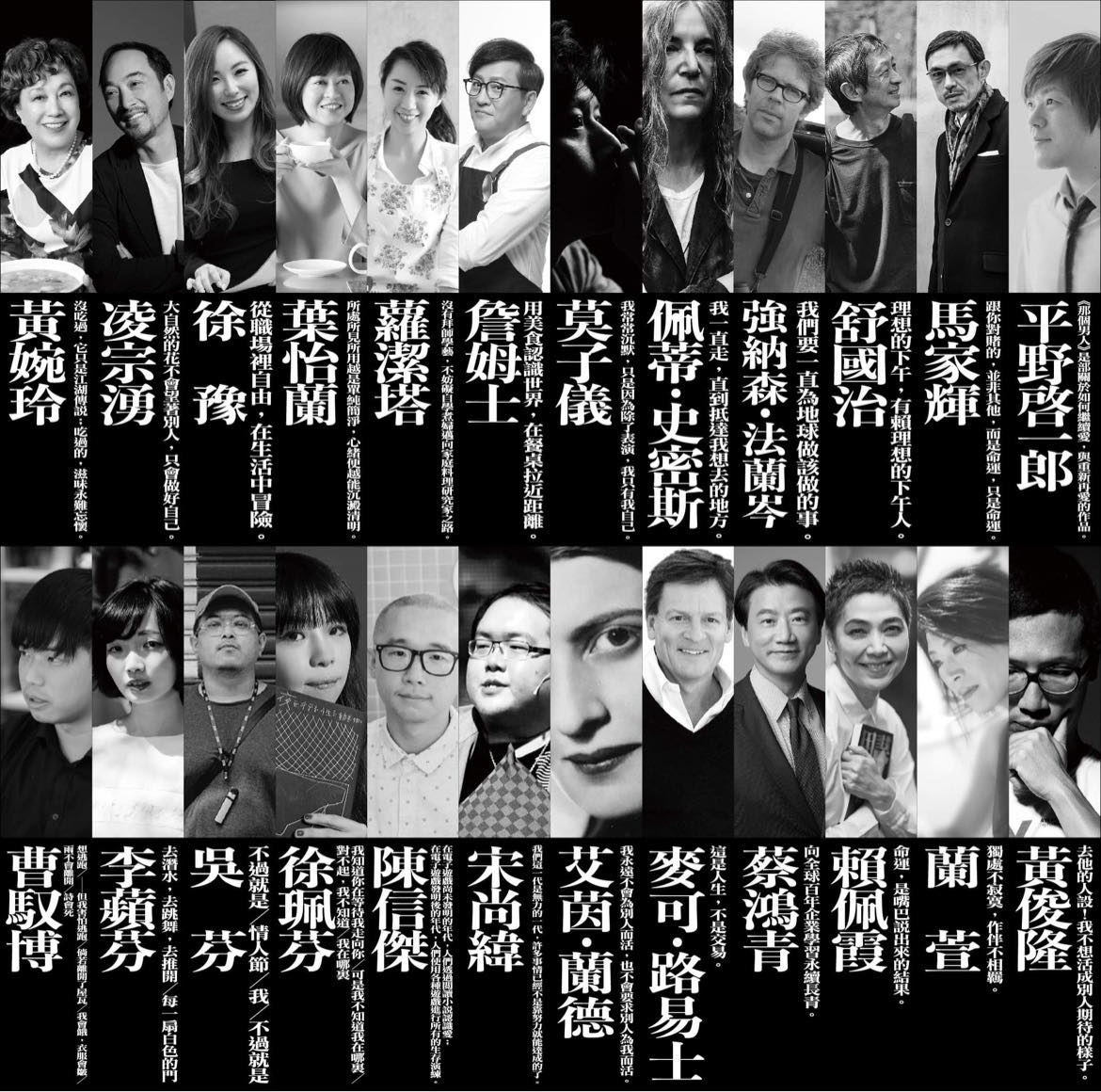

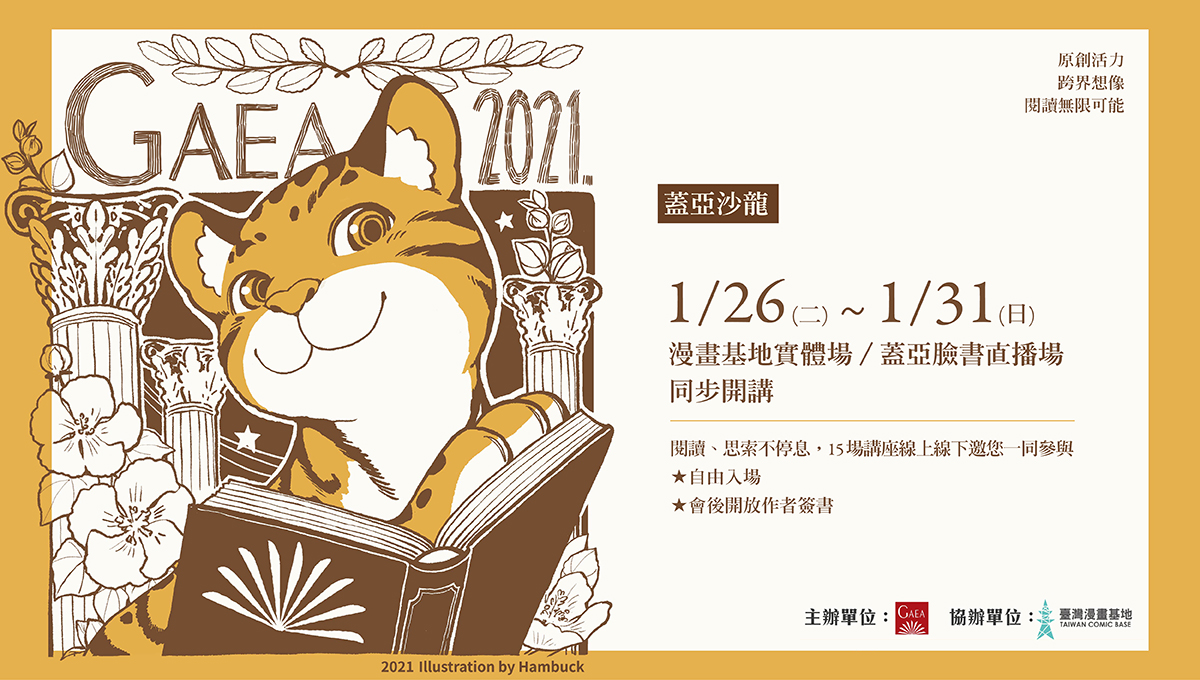

受疫情影響,年度書業盛會—2021台北國際書展實體展會喊卡停辦,但許多原訂活動不受阻撓,轉換形式繼續現身。強大的出版人在不到一週內,因應政策快速變形,轉以直播或微型講座方式,料理出場場精彩活動!

Openbook閱讀誌火速動員,梳理出最新線上活動、實體講座以及折扣好康,邀請大家遠端參展,買書一樣不手軟。OB編會持續更新各家動態,盤點最新書展訊息。2021書展不停息,打開來讀,有人陪你。

線上活動|實體活動|通路好康

|

【線上活動】

1/26

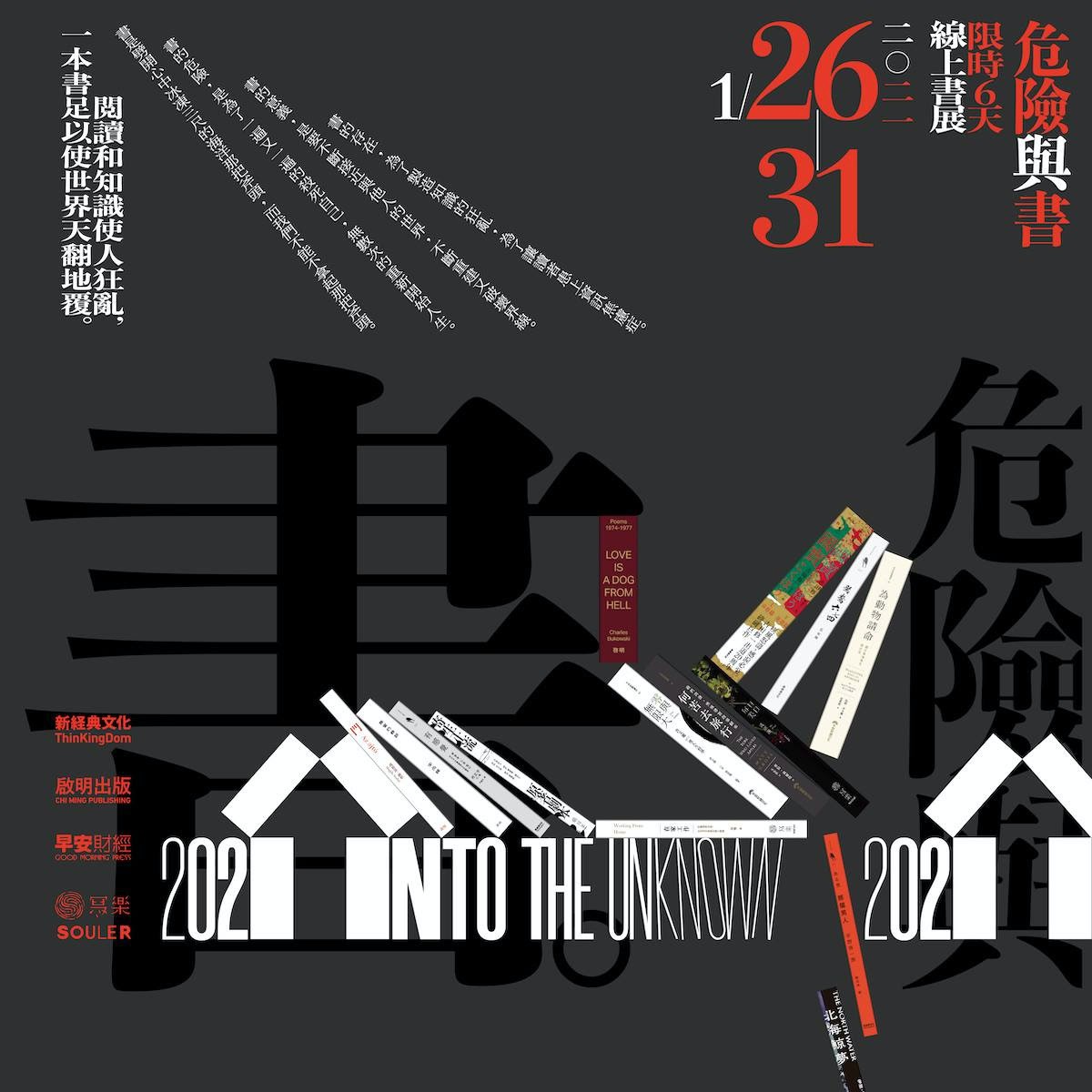

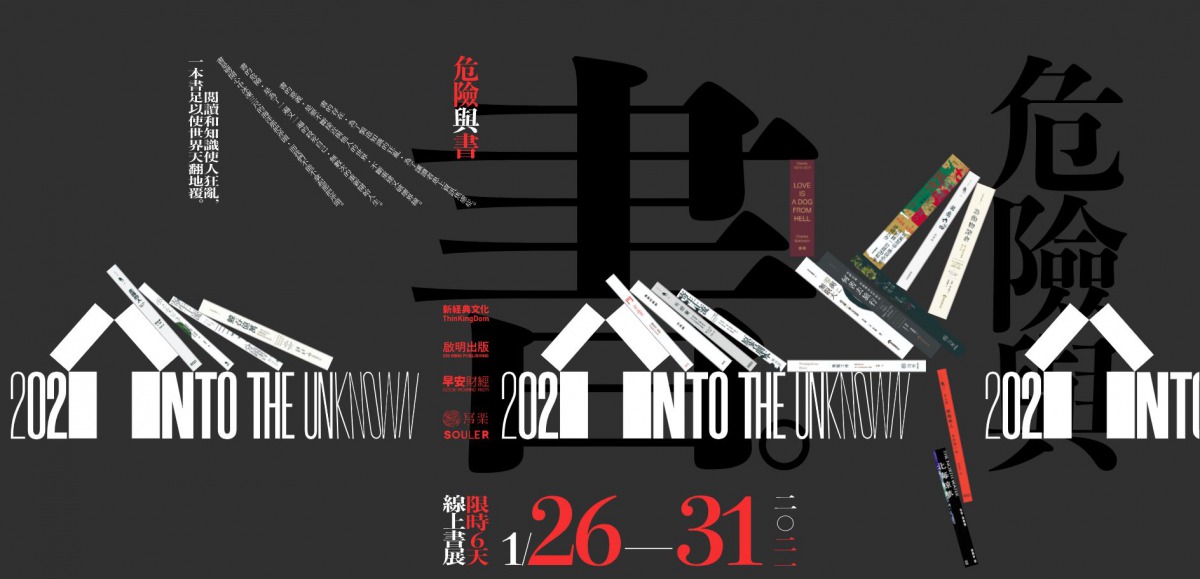

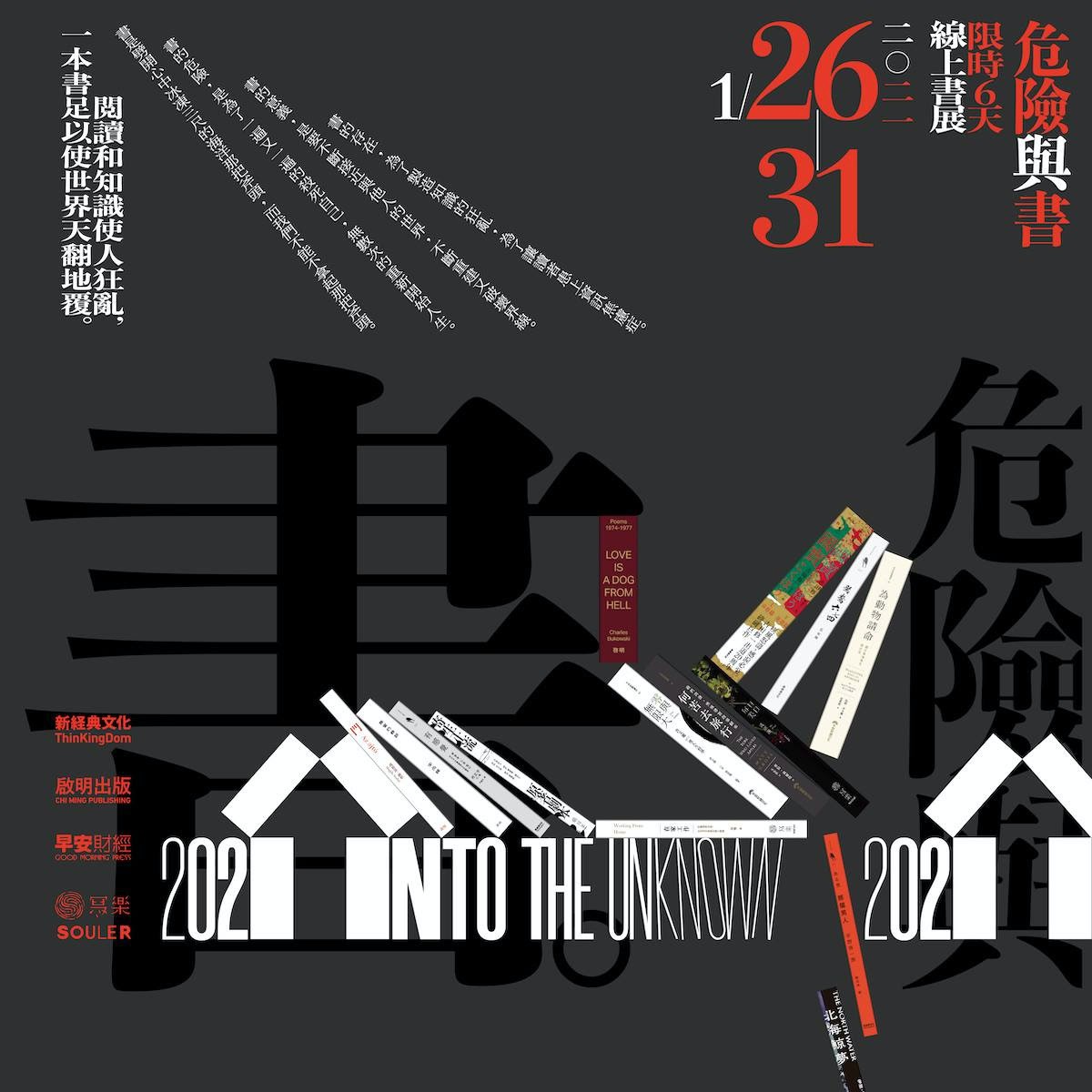

▇「危險與書」Opening Party

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/26(11:00~12:00)

講者:沈雲驄、葉美瑤、韓嵩齡、林聖修

方式:線上直播 Youtube

▇我想跟你好好說話

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/26(21:30~22:30)

講者:賴佩霞、沈雲驄

方式:線上直播 Youtube

▇只要妖怪不見,恐怖的事情就能劃下句點吧?《魔神仔》、《水鬼》、《蛇郎君》新書發表會

主辦單位:聯經出版

日期:2021/01/26(20:00~21:30)

講者:瀟湘神、長安、天野翔

方式:線上直播 臺北地方異聞工作室

▇寂寞,沒有疫苗

主辦單位:印刻文學

日期:2021/01/26

講者:簡媜

方式:PODCAST 印刻文學

1/27

▇我們的老台北──致那些剛起步的年輕人

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/27(13:00~14:00)

講者:周華健、張大春

方式:線上直播 FB|Youtube

▇《沒有勇氣的一週》:遊戲重啟,無聲之惡新書發表會

主辦單位:三民

日期:2021/01/27(13:30~14:30)

講者:鄭恩淑(韓國作家)

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇出版自由國際論壇/銅鑼灣書店論壇(2021)

主辦單位:傾向工作室

日期:2021/01/27(13:30~14:30)

講者:林榮基、jojje、貝嶺、Peter dahlin、艾瑋昂

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇放下人設,人生別急著找答案

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/27(14:00~15:00)

講者:黃俊隆、詹偉雄

方式:線上直播 Youtube

▇義大利遇見日本漫画

主辦單位:義大利經濟貿易文化推廣辦事處

日期:2021/01/27(16:30~17:30)

講者:Matteo Stefanelli、Stefano Misesti

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇《稀有金屬戰爭》:今日的環境保衛戰

主辦單位:法國在台協會

日期:2021/01/27(18:00~19:00)

講者:皮特龍、趙家緯、陳起鳳

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇關於這些好看的小說在譯言之外

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/27(19:30~20:30)

講者:馬耀民、倪安宇、賴亭卉

方式:線上直播 Youtube

▇台灣製好酒:威士忌與琴酒的風土與製作

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/27(21:00~22:00)

講者:邱德夫、鄭哲宇(SoSo)

方式:線上直播 Youtube

▇亮相之後——新手作家的第一本書

主辦單位:印刻文學

日期:2021/01/27

講者:蔣亞妮 、 許閔淳 、 高博 (高博倫) 、 黃家祥

➤➤延伸閱讀

書.人生.蔣亞妮》知道這件事

對談》潛伏地底的新手鯨魚遇到等待雨客的散文家:周芬伶VS.許閔淳

1/28

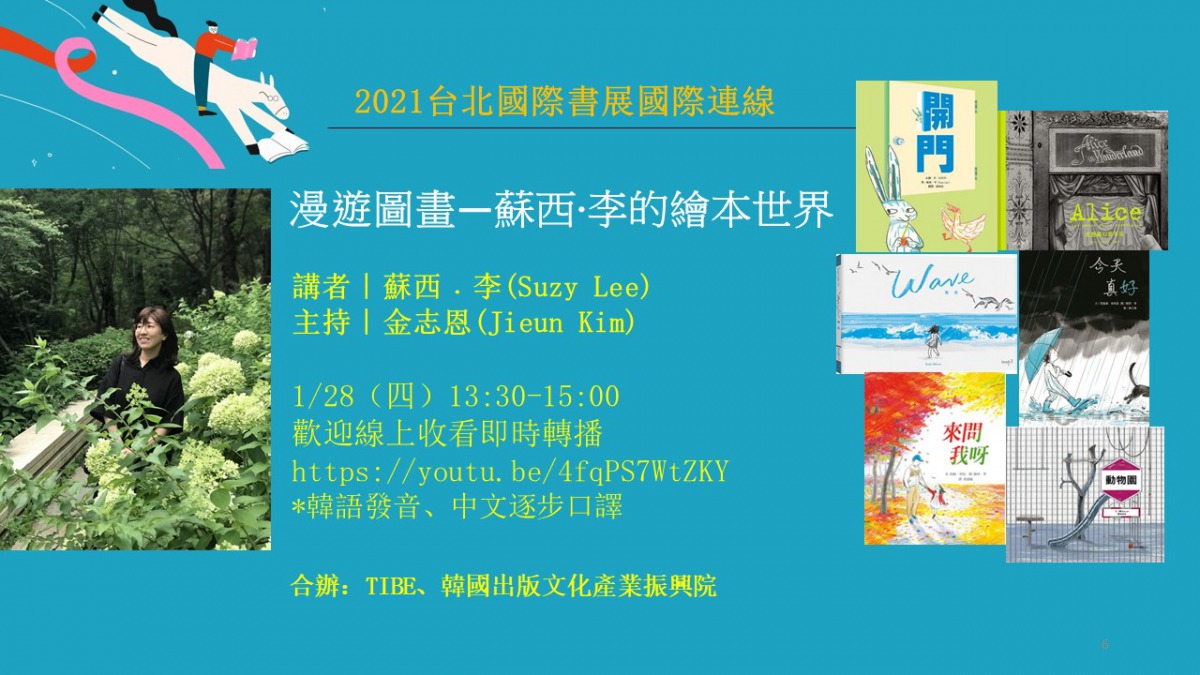

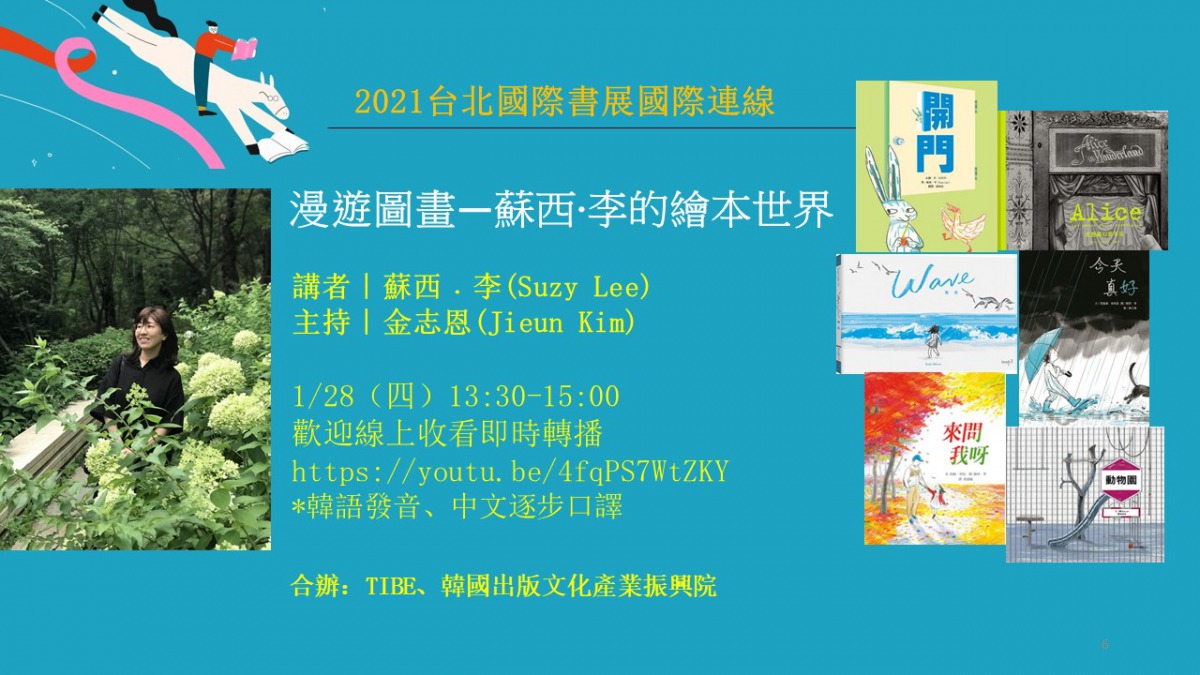

▇漫遊圖畫—蘇西‧李的繪本世界

主辦單位:韓國出版文化産業振興院

日期:2021/01/28(13:30~15:00)

講者:蘇西.李、金志恩

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|Youtube

➤➤延伸閱讀

2020Openbook好書獎.年度童書》海浪

書評》讀一本書,耳中怎麼會盈滿海的聲音:Suzy Lee《海浪》

▇《唐鳳:我所看待的自由與未來》就這樣被你增福新書見面會

主辦單位:親子天下

日期:2021/01/28(16:00~17:00)

講者:唐鳳

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

➤➤延伸閱讀

2020Openbook好書獎》哲學為根、政經為骨,奇幻是她的日常籤詩:唐鳳心中的十大好書

2020Openbook好書獎開跑》與唐鳳一起閱讀,追逐未知與難解之謎:獲獎書單12/1正午公布

現場》 唐鳳:書和新內容媒介載體不是競爭,可以在同一個光譜

▇台灣和德國的插畫家對談: 疫情危機下的我們

主辦單位:台北歌德學院

日期:2021/01/28(18:00~19:00)

講者:Birgit Weyhe、 Paul Paetzel、致怡、張放之

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇關於歷史的寫作

主辦單位:台北歌德學院

日期:2021/01/28(19:30~20:30)

講者:羅南.史坦格、廖揆祥

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇2020零零世代小說趨勢

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/28(19:30~20:30)

講者:陳信傑(作家)、陳栢青(作家)

方式:線上直播 Youtube

➤➤延伸閱讀

2020Openbook好書獎.年度中文創作》尖叫連線

2020Openbook好書獎》年度中文創作/年度翻譯書.文學類 評審報告

▇哈臺味:臺灣元素寫故事

主辦單位:奇異果文創

日期:2021/01/28(20:30~21:30)

講者:黃思蜜(留守番總編輯)、廖之韻(奇異果總編輯)、劉定綱

方式:奇異果文創粉絲頁線上直播

▇疫情下的創新與創業

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/28(21:00~22:00)

講者:韓嵩齡、游智維

方式:線上直播 Youtube

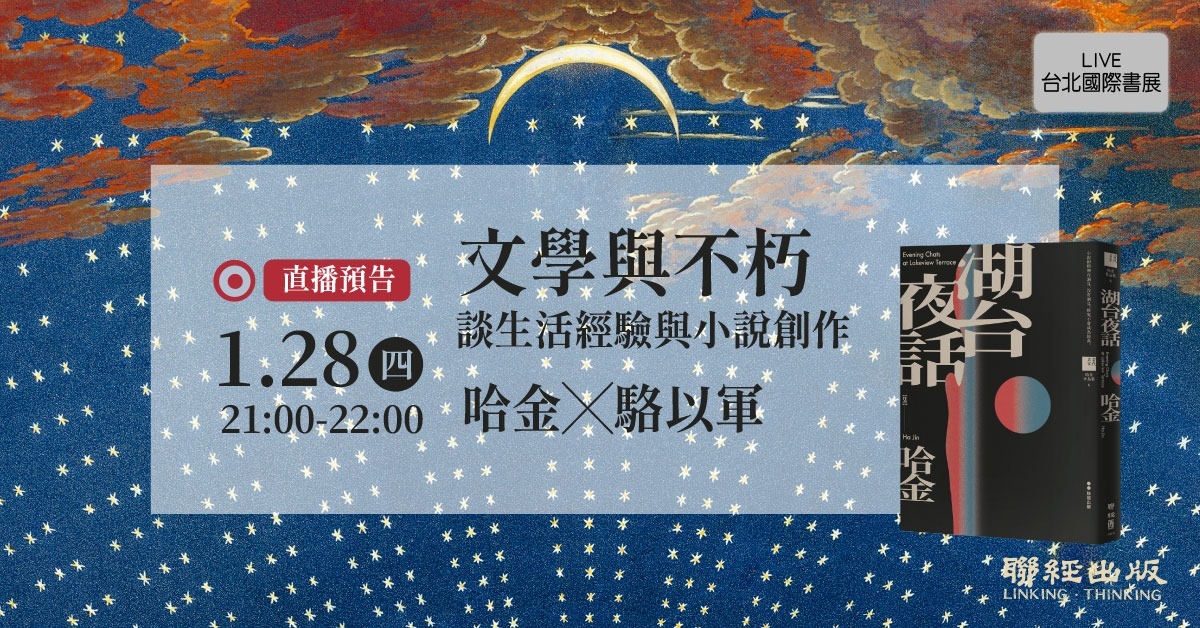

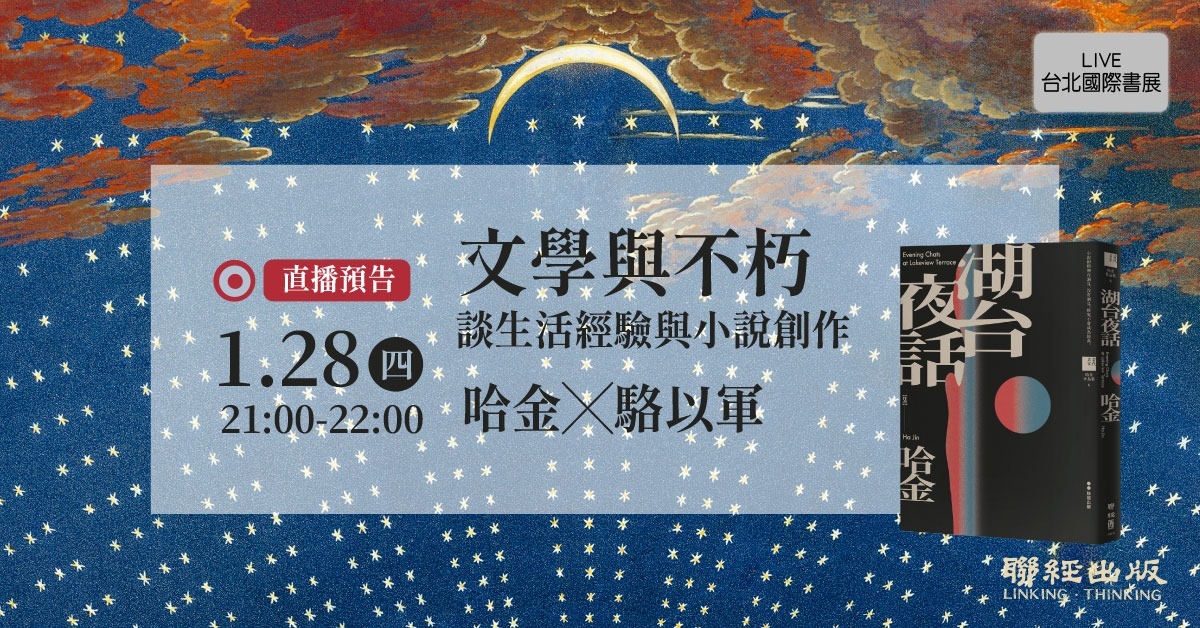

▇文學與不朽:談生活經驗與小說創作

主辦單位:聯經出版

日期:2021/01/28(21:00~22:00)

講者: 哈金、駱以軍

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇從《風神的玩笑》到《南光》

主辦單位:印刻文學

日期:2021/01/28

講者: 朱和之

1/29

▇詩人樂迷與音樂詩人

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/29(10:00~11:00)

講者:陳瑞凱、吳芬

方式:線上直播 Youtube

▇2021投資與生活的選擇題

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/29(10:00~11:00)

講者:王伯達、徐豫

方式:線上直播 Youtube

▇捷克譯者與臺灣文學的邂逅

主辦單位:麋鹿

日期:2021/01/29(13:30~14:30)

講者:白蓮娜

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇書展講談 -《港都百工圖-商品拜物教的實踐與逆轉》

主辦單位:中央研究院數位文化中心

日期:2021/01/29(14:00~15:30)

講者:謝國雄、劉華真

方式:線上直播 FB

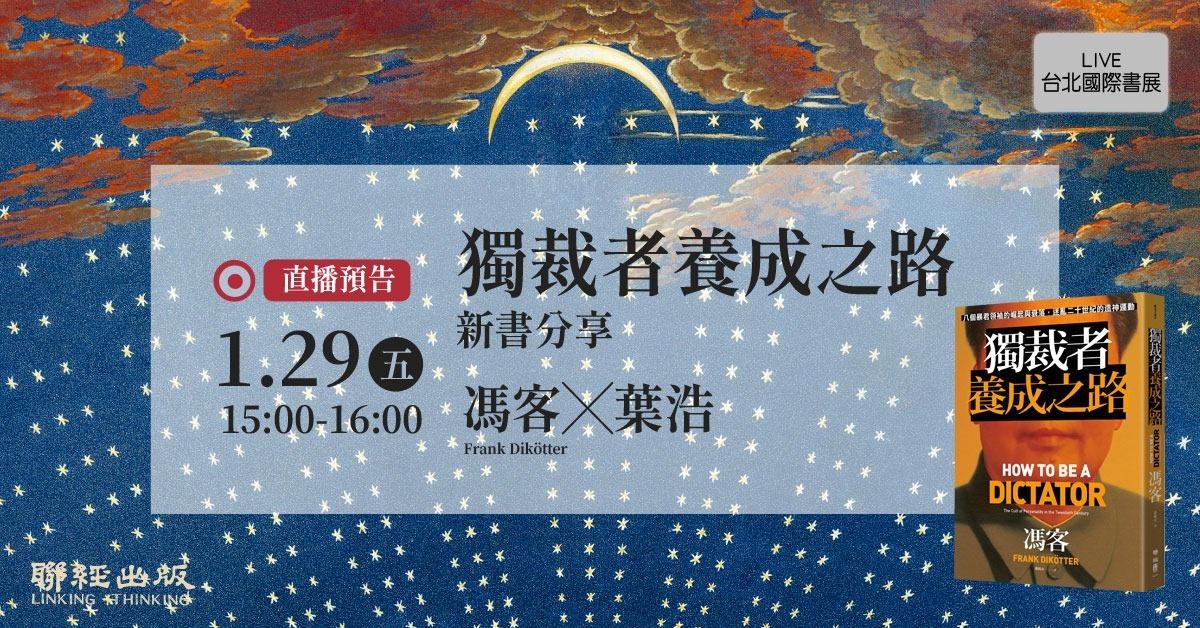

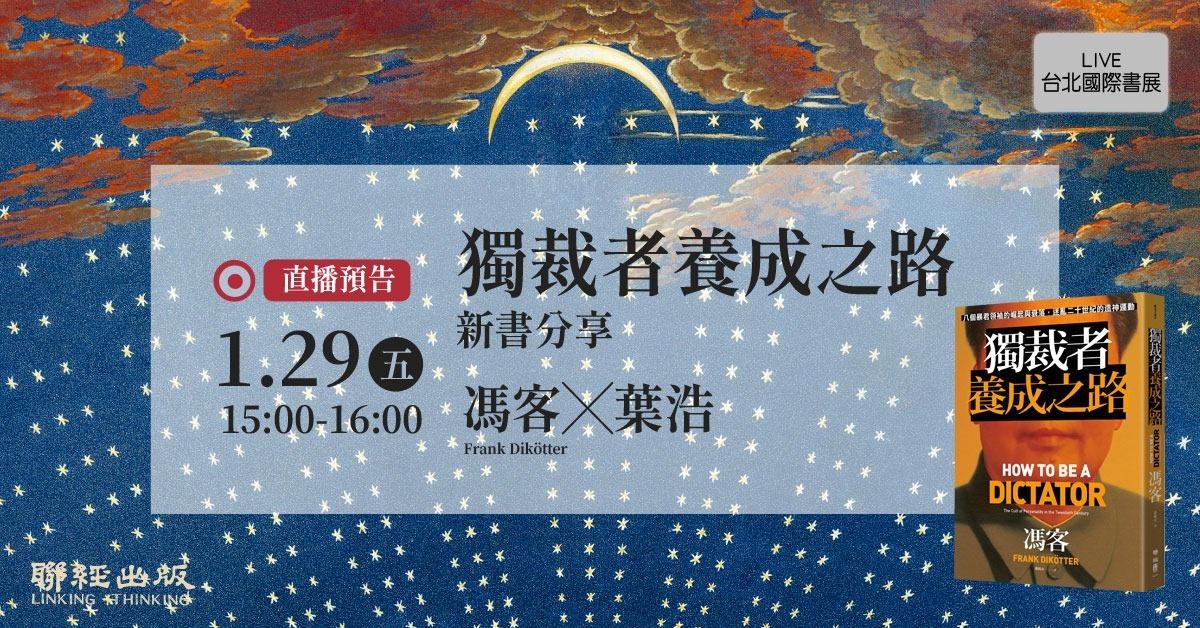

▇馮客《獨裁者養成之路》新書發表會

主辦單位:聯經出版

日期:2021/01/29(15:00~16:00)

講者:馮客、葉浩

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇再見鄭成功,再見荷蘭

主辦單位:荷蘭在台辦事處

日期:2021/01/29(16:30~17:30)

講者:貝喬思、張焜傑

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇台捷火花:身為一位在台捷克插畫家

主辦單位:麋鹿

日期:2021/01/29(18:00~19:00)

講者:湯瑪士.杰瑞可

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇詩職場塔羅星想法

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/29(19:00~20:00)

講者:星星王子、馬克

方式:線上直播 Youtube

▇你的另一半是他?是她?還是它?

主辦單位:台北歌德學院

日期:2021/01/29(19:30~20:30)

講者:布拉斯拉夫斯基、鄭慧君

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇旅行、文學與寫作——金英夏《懂也沒用的神祕旅行》

主辦單位:漫遊者文化、韓國文學翻譯院

日期:2021/1/29(20:00~21:00)

講者:盧建彰

方式:線上直播 FB

▇分裂的動物們

主辦單位:台北歌德學院

日期:2021/01/29(21:00~22:00)

講者:揚.蒙浩特、彤雅利

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

1/30

▇老台北. 拜早年

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/30(11:00~12:00)

講者:張大春

方式:線上直播 Youtube

▇諾貝爾文學獎大師石黑一雄「用人性創作」文學分享會

主辦單位:城邦_商周

日期:2021/01/30(13:30~14:30)

講者:朱嘉漢

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇藝術、幻想與科學的華麗結合:《天空地圖》

主辦單位:聯經

日期:2021/01/30(14:00~15:00)

講者:邱建一

方式:線上直播 FB

▇齋茶油多:咀嚼潘惠森戲劇語言的深層港味

主辦單位:國立台北藝術大學

日期:2021/01/30(15:00~16:00)

講者:潘惠森、張秉權

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇《黑特國文課本研究院》: 學好古文從不相信課本開始

主辦單位:聯經

日期:2021/01/30(16:00~17:00)

講者:張玲瑜

方式:線上直播 FB

▇四百年的台灣情:十七世紀荷蘭來台傳教士後代追憶

主辦單位:荷蘭在台辦事處

日期:2021/01/30(16:30~17:30)

講者:魏德聖、Pieter Winsemius、王儷靜

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇女人書寫 書寫女人

主辦單位:台北歌德學院

日期:2021/01/30(18:00~19:00)

講者:Britta Jürgs、Annette Michael、陳惠馨、吳嘉麗

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇Fuckup Nights搞砸之夜新書預告特別場

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/30(19:30~20:30)

講者:黃國峯、Impact Hub Taipei

方式:線上直播 Youtube

▇在失去與獲得, 存在與無常之間

主辦單位:台北歌德學院

日期:2021/01/30(19:30~20:30)

講者:茱迪思.夏朗斯基、 劉惠安

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇鬼策展.鬼地方.鬼藝術家:走進《地獄變相》的幾種方法

主辦單位:聯經

日期:2021/01/30(20:00~21:00)

講者:顏忠賢、黃以曦

方式:線上直播 FB

▇已翻譯捷克文的台灣文學

主辦單位:捷克經濟文化辦事處

日期:2021/01/30(19:30~20:30)

講者:裴海燕

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇莫子儀《失眠的人》朗讀會

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/30

講者:莫子儀、黃裕翔、日京江羽人

方式:線上直播 Youtube

➤➤延伸閱讀

保持社交距離的讀書會:演員莫子儀讀岩井俊二《最後的情書》

1/31

▇《暮光之城:午夜陽光》新書發表暨探索吸血鬼的感情世界

主辦單位:尖端

日期:2021/01/31(13:30~14:30)

講者:蘇絢慧

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇細節就是力量:葉怡蘭的的生活四書

主辦單位:啟明出版、新經典文化、寫樂文化、早安財經

日期:2021/01/31(14:00~15:00)

講者:葉怡蘭

方式:線上直播 Youtube

▇珍禽異獸教我們的事

主辦單位:聯經出版

日期:2021/01/31(14:00~15:00)

講者:鄒敦怜、羅方君

方式:線上直播 FB

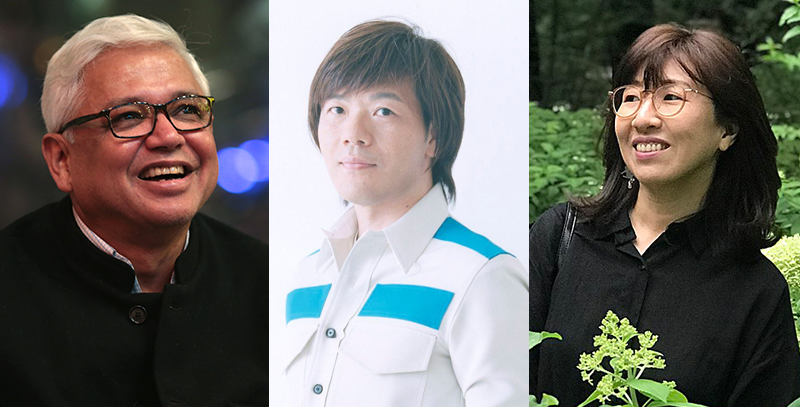

▇小說家書寫歷史的觀看方式:「朱鷺號三部曲」與人類學研究

主辦單位:聯經出版

日期:2021/01/31(15:00~16:00)

講者:艾米塔.葛旭、涂豐恩

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇你今天吃早餐了嗎?來一場全台走透透的美食之旅吧!

主辦單位:聯經出版

日期:2021/01/31(16:00~17:00)

講者:百香果、黃惠鈴

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇匈牙利文學介紹

主辦單位:匈牙利貿易辦事處

日期:2021/01/31(16:30~17:30)

講者:Szántó T. Gábor、Daniel Lorincz、Lili Siklós

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇與芥川賞作家平野啓一郎談文學與社會

主辦單位:新經典文化、寫樂文化

日期:2021/01/31(18:00~19:00)

講者:平野啓一郎、胡晴舫

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇重繪民初的文學和思想版圖:由《瞿秋白和跨文化現代性》談起

主辦單位:香港中文大學

日期:2021/01/31(18:00~19:00)

講者:張歷君、葉蔭聰

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇改變世界的以色列創新

主辦單位:以色列駐台辦事處、秀威出版

日期:2021/01/31(18:00~19:00)

講者:Avi Jorisch

方式:線上直播 閱讀沙龍Online|FB|Youtube

▇「願讀力與你同在」共讀計畫

PanSci 泛科學拋磚引玉,聯合 Taster 美食加、旅飯、娛樂重擊等知名生活藝文網站,推出「#願讀力與你同在」共讀計畫,將於 2021 年 1 / 26 正式啟動。

主辦單位:PanSci 泛科學

日期:2021/01/26~02/07

方式:線上共同策展

【實體講座】

★2021台北國際書展 專業論壇

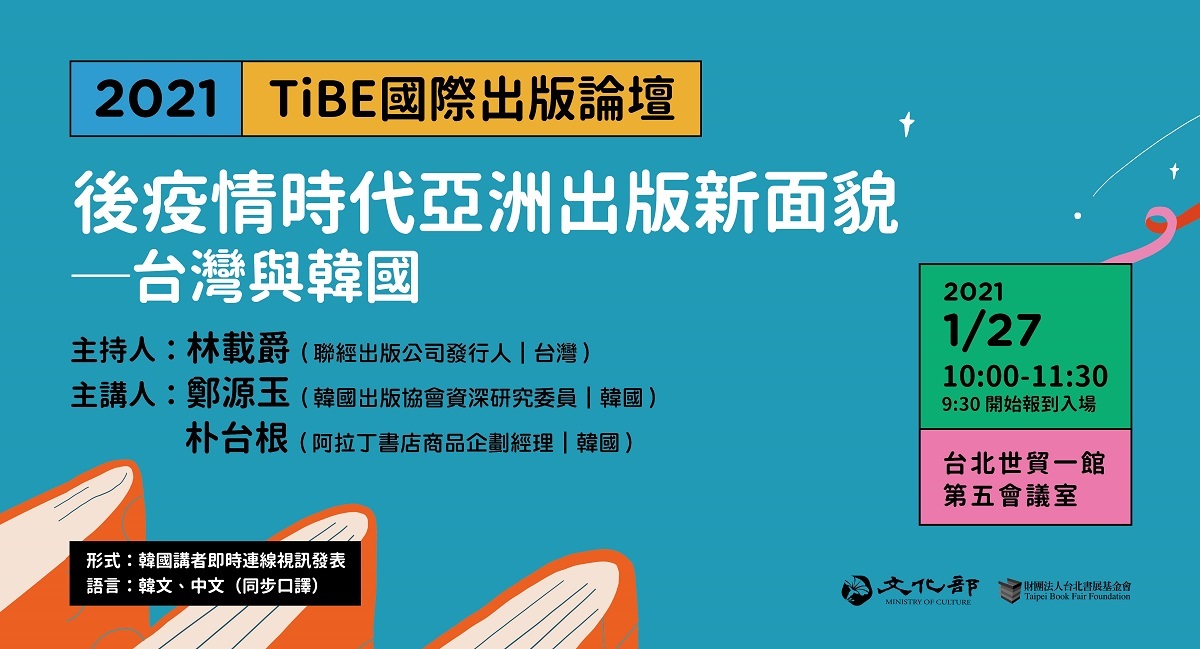

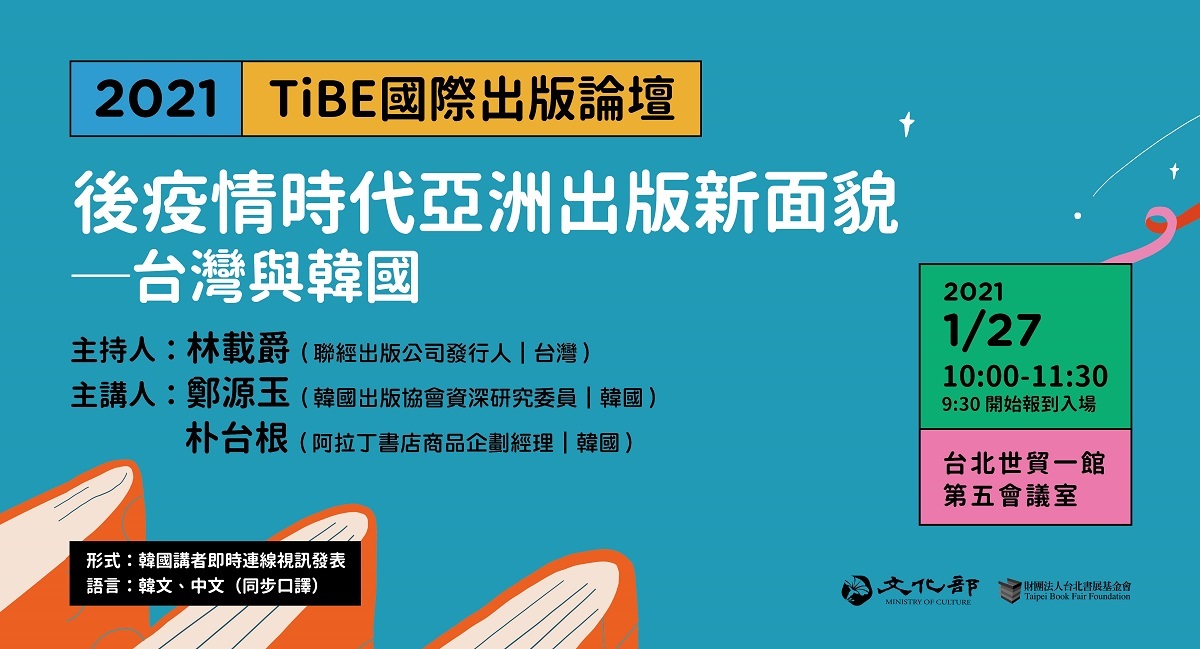

▇2021TIBE~國際出版論壇:後疫情時代亞洲出版新面貌—台灣與韓國

主辦單位:文化部、台北書展基金會、韓國出版協會

日期:2021/01/27(10:00 ~ 11:30)

地點:世貿一館2樓 第五會議室

講者:鄭源玉、朴台根、林載爵(聯經出版公司發行人主講人)

方式:現場講座(韓國講者即時連線視訊發表)

報名網址

▇出版力論壇:後疫情時代的出版趨勢與經營(報名已額滿)

日期:2021/01/26(14:00~17:00 )

地點:世貿一館2樓 第三會議室

講者:蘇拾平(大雁出版基地董事長)、趙政岷(台北市出版商業同業公會理事長/時報出版董事長)、吳韻儀(天下雜誌出版總編輯)

方式:現場講座

▇書籍設計論壇:書籍設計的未來(報名已額滿)

日期:2021/01/28(14:30~17:10)

地點:世貿一館2樓 第三會議室

講者:方信元、彭星凱、黃瑞怡、彭禹瑞、許和捷(台灣師範大學設計系教授)

方式:現場講座

▇童書論壇:知識類童書的創意與美感(報名已額滿)

日期:2021/01/29(14:00~17:30 )

地點:世貿一館2樓 第五會議室

講者:鄒駿昇(視覺藝術家,繪本插畫家)、黃一峯(金鼎獎科普作家、生態教育工作者)、陳怡璇(木馬文化兒童科普線副總編輯)、柯倩華(兒童文學評論家)

方式:現場講座

➤➤延伸閱讀

童書》看見台灣繪本產業的根:高市圖繪本沙龍 豪華講師陣容齊聚港都

書.人生.黃一峯》從美術設計到自然寫作的斜槓人生

▇2021TIBE法蘭克福出版人才培訓課程:授權與跨域主題(報名已額滿)

日期:行銷主題:2021/01/27、授權與跨域主題:2021/01/28(14:30~18:00)

地點:世貿一館2樓 第五會議室

方式:現場學員於會議室實體參與,國際講者與主持人透過視訊會議,即時連線。

▇聲音閱讀時代論壇:一起走向台灣有聲內容大未來(報名已額滿)

日期:2021/01/28(10:00~12:00)

地點:世貿一館2樓 第三會議室

講者:何琦瑜(親子天下執行長)、李亞南(漫遊者文化總編輯) 、劉奕成(將來銀行總經理)、龐文真(Readmoo讀墨電子書執行長)、沈雲驄 (早安財經發行人)

方式:現場講座

★各家實體活動

1/26

▇未知,是最好的安排:勇闖以色列

主辦單位:秀威資訊

日期:2021/01/26(16:00~17:30)

地點:華山青鳥

講者:Ann 陳俞安(Ani Ann品牌創辦人)

方式:現場講座

▇VERSE講座|許含光X馬翊航——危險之必要:創作的險象求生

主辦單位:VERSE

日期:2021/01/26(18:00~19:00)

地點:森大青鳥

講者:許含光、馬翊航

方式:現場講座

➤➤延伸閱讀

2020Openbook好書獎.年度中文創作》山地話/珊蒂化

書評》替自己客製一首情歌:讀馬翊航《山地話/珊蒂化》

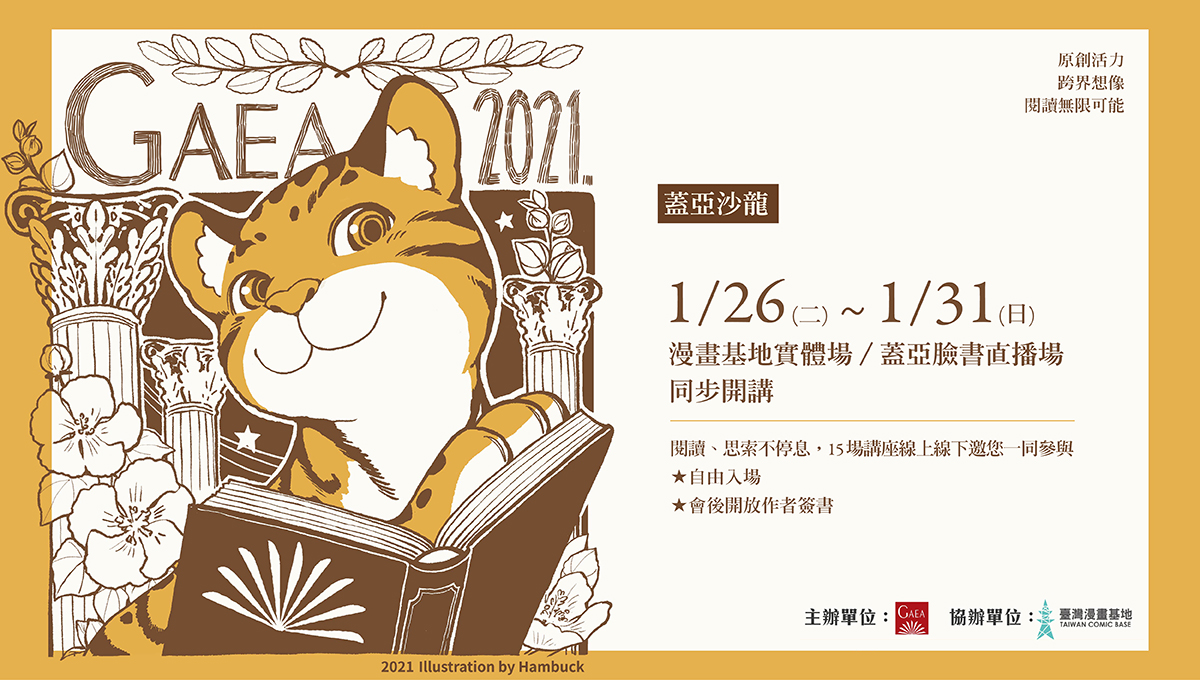

▇百年古蹟擬人化!《滬尾畫帖》裡看不完的建築與歷史細節

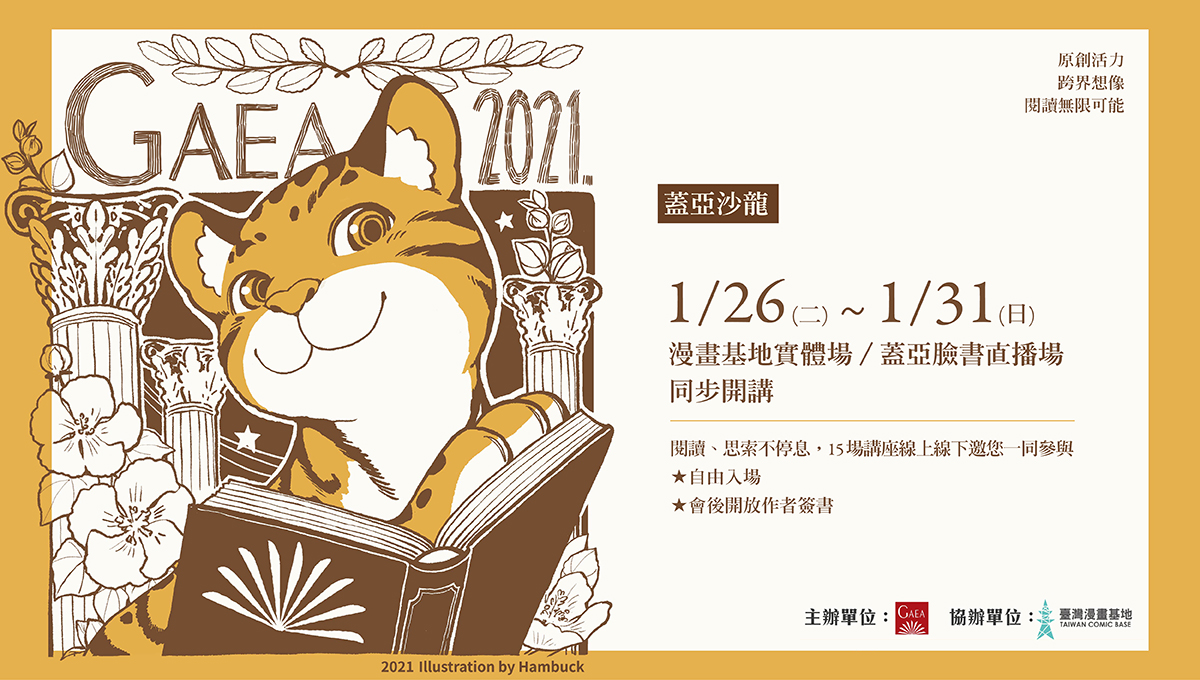

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/26(19:00~20:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:蚩尤(畫家)、柏麗梅(新北市立淡水古蹟博物館館長)、戴寶村(吳三連臺灣史料基金會秘書長)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

1/27

▇《小兒子1:阿甯咕大戰想像蟲!》新書發表會

主辦單位:夢田文創、蓋亞文化

日期:2021/01/27(13:30~14:30)

地點:臺灣漫畫基地二樓

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

▇從文本到漫畫談IP跨界:我們為什麼把《小兒子》動畫化與漫畫化?

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/27(15:00~16:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:LONLON(漫畫家)、史明輝(動畫導演)、朱晏紅(蓋亞文化)、黃子榕(夢田文創)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

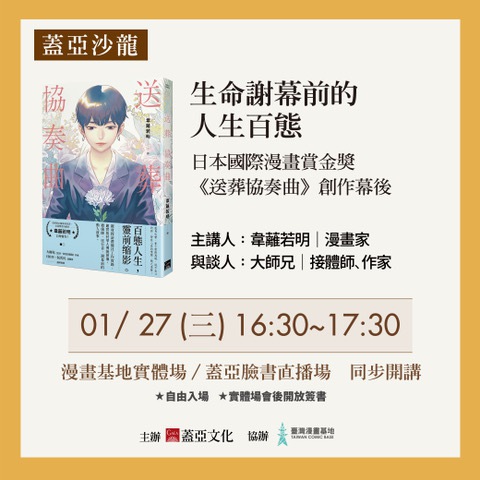

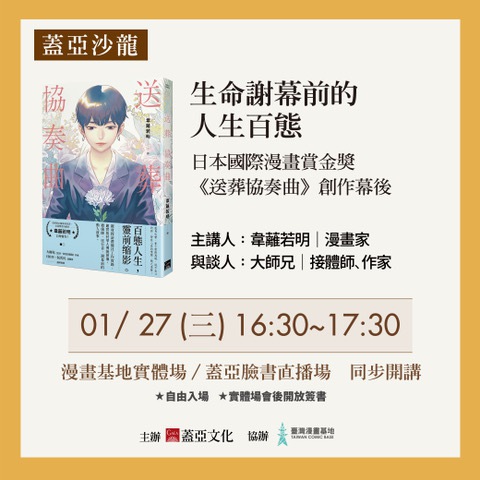

▇生命謝幕前的人生百態:日本國際漫畫賞金獎《送葬協奏曲》創作幕後

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/27(16:30~17:30)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:韋蘺若明(漫畫家)、大師兄(接體師、作家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

➤➤延伸閱讀

對談》好故事製造機,漫畫放電密技大公開ft.漫畫家韋蘺若明、PamPam Liu、大辣總編黃健和

百工plus漫畫.接體員》殯葬業跟你想的大不同,《送葬協奏曲》簡直像業者畫出來的

▇黃光國《潛龍與禿鷹的文明對抗》講座簽書會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/27(17:00~17:50)

地點:時報本鋪

講者:黃光國

方式:現場與時報粉專同步直播

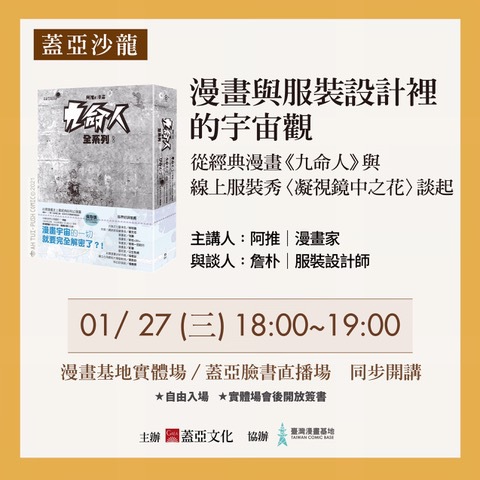

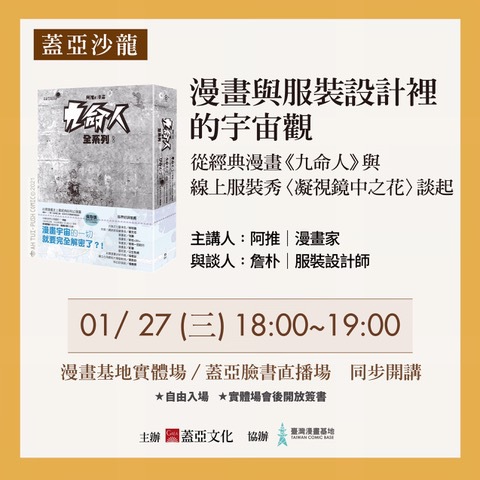

▇漫畫與服裝設計裡的宇宙觀-從經典漫畫《九命人》與線上服裝秀〈凝視鏡中之花〉談起

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/27(18:00~19:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:阿推(漫畫家)、詹朴(服裝設計師)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

➤➤延伸閱讀

跨世紀台漫6》重新登陸阿推的科幻星球:《九命人》的宇宙演化

評論》《九命人》的4種平行宇宙:星期一回收日、薪鹽、常勝、致怡的科幻對話

▇女人是世界最強物種,因為我們都有超能力──從《棄形記》談女人的復仇

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/27(19:30~20:30)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:薪鹽、常勝(漫畫家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

1/28

▇《騙爸爸去美國》新書分享會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/28(11:30~12:30)

地點:時報本鋪

講者:李慕盈

方式:現場與時報粉專同步直播

▇《傷停時間》新書簽名會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/28(12:45~13:30)

地點:時報本鋪

講者:王靖、張齡予

方式:現場講座

▇《文壇封鎖中》文學桌遊體驗

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/28(13:00~13:50)

地點:臺灣文學基地

方式:現場活動

▇臺詩繪本真促咪《貓奴容軒睡》

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/28(14:00~14:50)

地點:臺灣文學基地

講者:王雅儀

方式:現場講座

▇臺灣文學史十個關鍵字

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/28(15:00~15:50)

地點:臺灣文學基地

講者:朱宥勳

方式:現場講座

▇文學、故事,與影視

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/28(16:00~16:50)

地點:臺灣文學基地

講者:林孟寰、逢時、籬籬櫻、劉定綱

方式:現場講座

▇《哈囉!山上的朋友:台20號南橫公路之旅》新書分享會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/28(19:00~20:00)

地點:時報本鋪

講者:葉思吟

方式:現場與時報粉專同步直播

1/29

▇《台東食》分享會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/29(11:30~12:30)

地點:時報本鋪

講者:周育如(水越設計創辦人)

方式:現場與時報粉專同步直播

▇《來大鯨魚的肚子裡玩吧!》張瀞仁、盧建彰/線上直播座談會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/29(12:30~13:30)

地點:時報本鋪

講者:張瀞仁、盧建彰

方式:現場與時報粉專同步直播

▇用桌遊讀農民文學

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/29(13:00~13:50)

地點:臺灣文學基地

講者:簡弘毅

方式:現場講座

▇從國文課本開始的創新文學教育

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/29(14:00~14:50)

地點:臺灣文學基地

講者:朱宥勳、劉定綱

方式:現場講座

▇21世紀上升星座頒獎典禮&雞尾酒會

主辦單位:文訊

日期:2021/01/29(14:30~16:30)

地點:紀州庵文學森林 戶外庭園

頒獎人:白先勇、陳列、蕭蕭、廖玉蕙、陳雨航、鴻鴻

方式:頒獎典禮&雞尾酒會

▇文獻是地層,語言是化石…嗎?

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/29(15:00~15:50)

地點:臺灣文學基地

講者:黃震南

方式:現場講座

▇原住民音樂與文學創作的IP化

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/29(16:00~16:50)

地點:臺灣文學基地

講者:馬紹阿紀

方式:現場講座

▇《咱欲搬佗一齣?》臺語桌遊體驗

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/29(17:00~17:50)

地點:臺灣文學基地

方式:現場活動

▇星團的樣貌:七〇年後散文家對談

主辦單位:文訊

日期:2021/01/29(17:00~18:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:張惠菁、黃麗群

方式:現場講座

➤➤延伸閱讀

有片》這個世代,為何還要讀長篇小說:郭重興vs.張惠菁談《戰爭與和平》

閱讀隨身聽EP3》黃麗群/船遲又遇打頭風,關於一個人旅行的那些事

▇最近江湖上有什麼傳言?閒談武俠創作的點點滴滴

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/29(17:30~18:30)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:戚建邦(小說家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

▇星體的軌跡:七〇年後詩人對談

主辦單位:文訊

日期:2021/01/29(18:00~19:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:林達陽、陳雋弘

方式:現場講座

▇「來不及記錄的,就會永遠消逝了。」《畫電影的人》裡的手繪匠人魂

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/29(19:00~20:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:簡嘉誠(漫畫家)、藍祖蔚(影視聽中心董事長)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

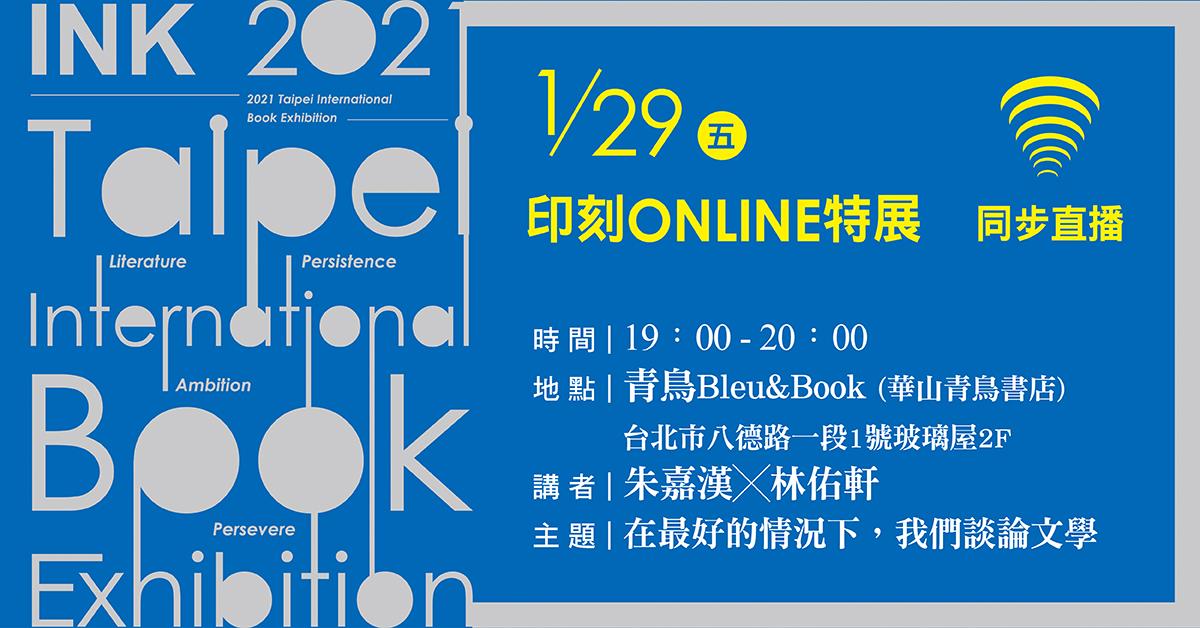

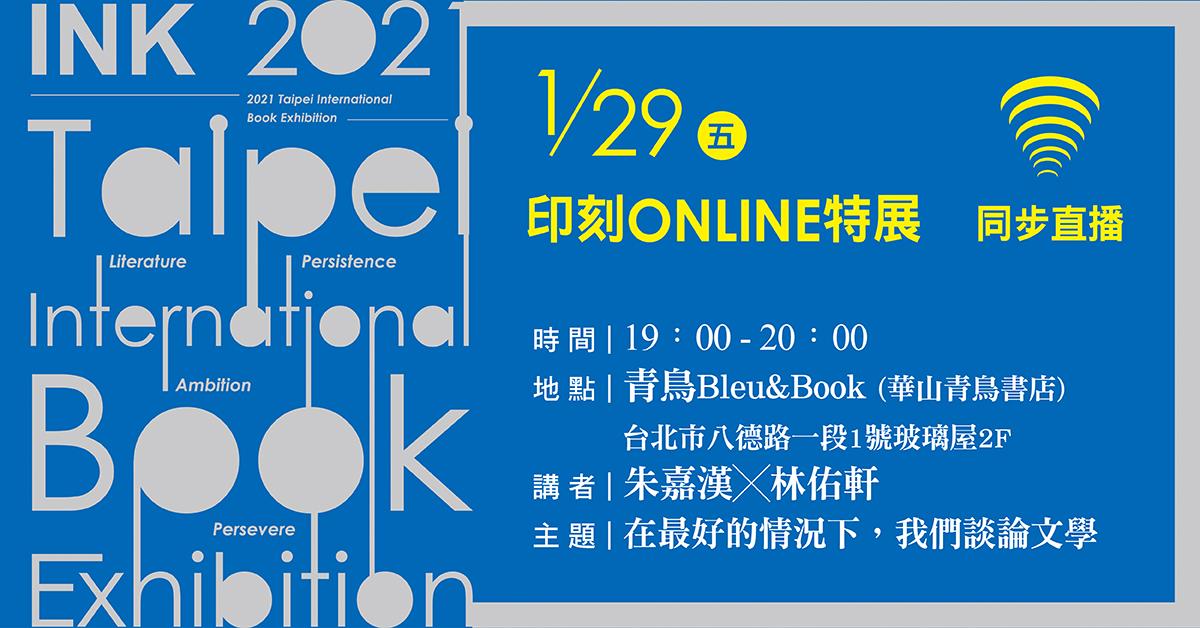

▇印刻ONLINE特展~「在最好的情況下,我們談論文學」

主辦單位:印刻文學

日期:2021/01/29(19:00~20:00)

地點:華山青鳥

講者:朱嘉漢、林佑軒

方式:現場與印刻粉專同步直播

▇恆星的誕生:七〇年後小說家對談

主辦單位:文訊

日期:2021/01/29(19:00~20:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:張亦絢、楊双子

方式:現場講座

➤➤延伸閱讀

線上對談》青年小說家生存手記:張亦絢、洪明道、鍾旻瑞雲端交鋒

人物》創造作者的小說?如何穿越,怎樣再現?專訪《臺灣漫遊錄》作者楊双子

▇上升星座特別場:夢遊人,忐忑書

主辦單位:文訊

日期:2021/01/29(20:00~21:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:林婉瑜

方式:現場講座

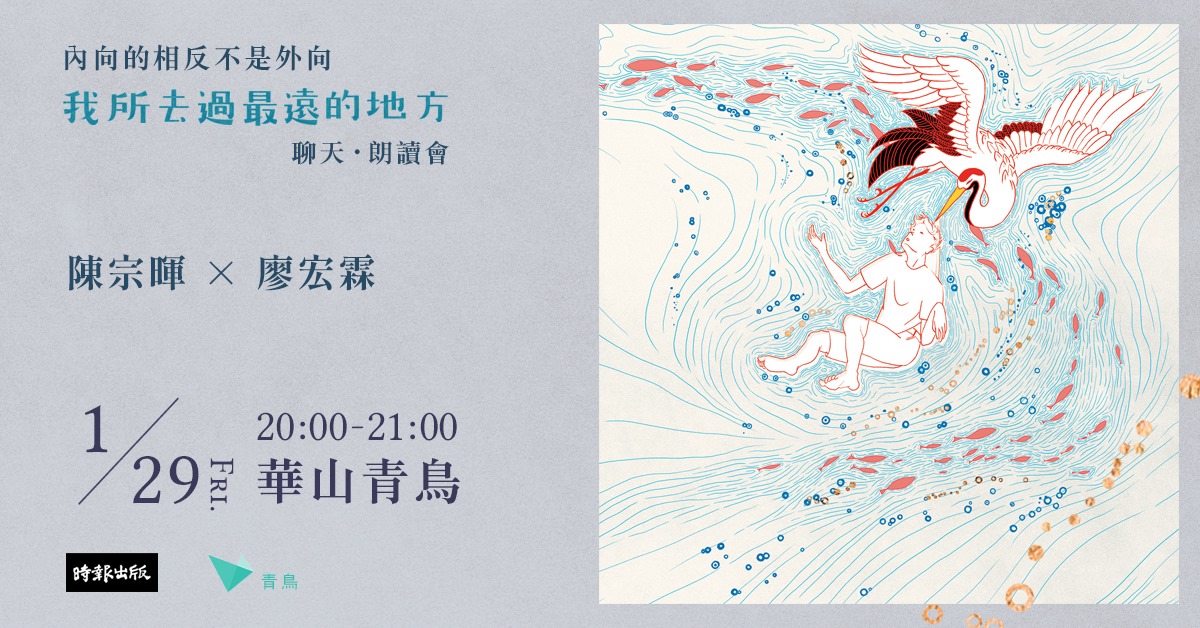

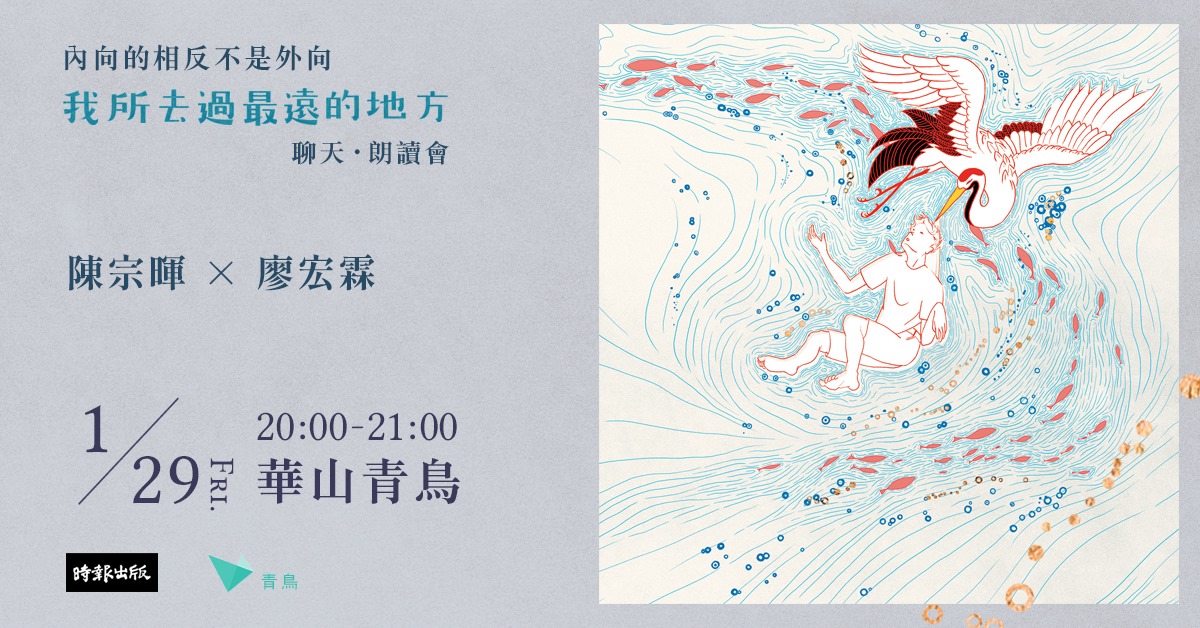

▇陳宗暉X廖宏霖 內向的相反不是外向:《我所去過最遠的地方》聊天.朗讀會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/29(20:00~21:00)

地點:華山青鳥

講者:陳宗暉(作家)、廖宏霖(詩人)

方式:現場講座

1/30

▇植劇場Ⅱ來了!當小說遇上戲劇與漫畫,我們有哪些想像?-從《孤村草人》談起

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/30(10:30~12:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:王小棣(《植劇場》總監製)、醉琉璃(《孤村草人》作者)、爛貨習作(漫畫家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

▇郭騰尹《當個有情人,做個有情人》新書分享&簽書會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/30(11:30~12:30)

地點:時報本鋪

講者:郭騰尹

方式:現場與時報粉專同步直播

▇《農民力》文學桌遊體驗

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/30(13:00~13:50)

地點:臺灣文學基地

方式:現場活動

▇如何消滅你心中的學閥:華人本土社會科學的突圍 ——《轉道成知》新書講座

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/30(13:00~14:00)

地點:時報本鋪

講者:陳復

方式:現場與時報粉專同步直播

▇李明璁《物裡學》特企! 拾荒展×一日店長×DJ秀

主辦單位:大塊文化、青鳥書店

日期:2021/01/30(13:00~16:00)

地點:森大青鳥

講者:李明璁(本書作者、作家、社會學家)

方式:現場活動

▇用母語為詩加值

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/30(14:00~14:50)

地點:臺灣文學基地

講者:向陽

方式:現場講座

▇博物館系列漫畫講座:文化面——後疫情時代,博物館如何以漫畫與讀者對話?

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/30(14:00~15:30)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:丁曉菁(文策院董事長)、 洪世佑(臺博館館長)、楊仙妃(臺史博副館長)、李亞倫(蓋亞文化漫畫部總編輯)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

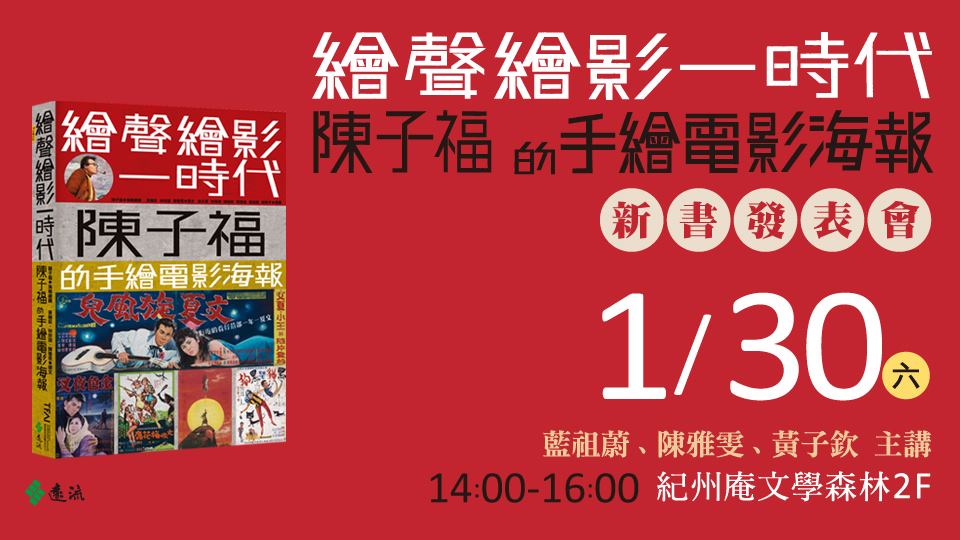

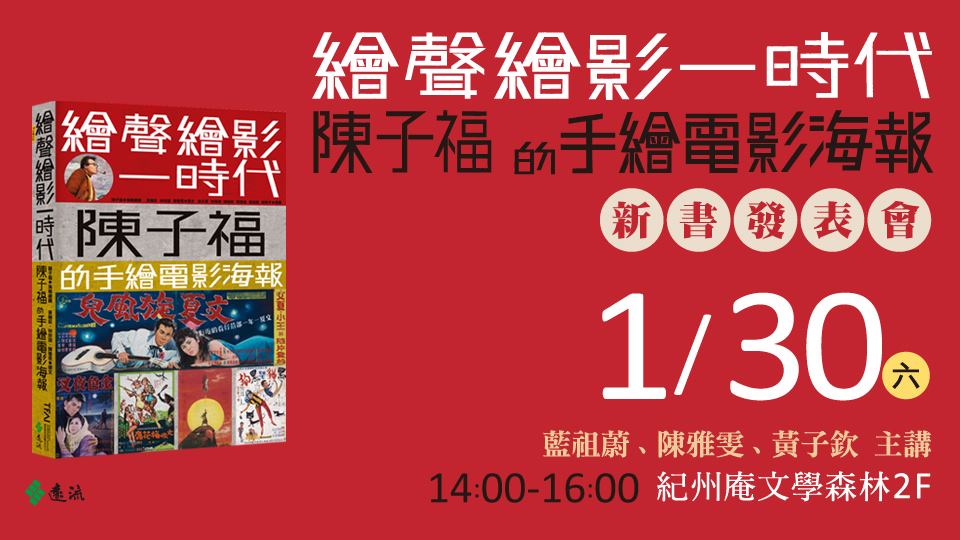

▇《繪聲繪影一時代──陳子福的手繪電影海報》新書發表會

主辦單位:遠流、文訊

日期:2021/01/30(14:00~16:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:藍祖蔚、陳雅雯、黃子欽

方式:現場講座

➤➤延伸閱讀

書.人生.黃子欽》閱讀的故事

▇《小雪:被愛的條件》──以愛為名,卻使父母失控、孩子失序?

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/30(16:00~17:00)

地點:華山青鳥

講者:盧建彰、諶淑婷

方式:現場講座

▇韓國社會派小說的力量──走過2020,從世越號沉船事件到MERS風暴,如何以文學揭露真相、控訴失責、撫平創傷

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/30(14:00~15:00)

地點:華山青鳥

講者:阿潑

方式:現場講座

➤➤延伸閱讀

書.人生.阿潑》聆聽他人的故事

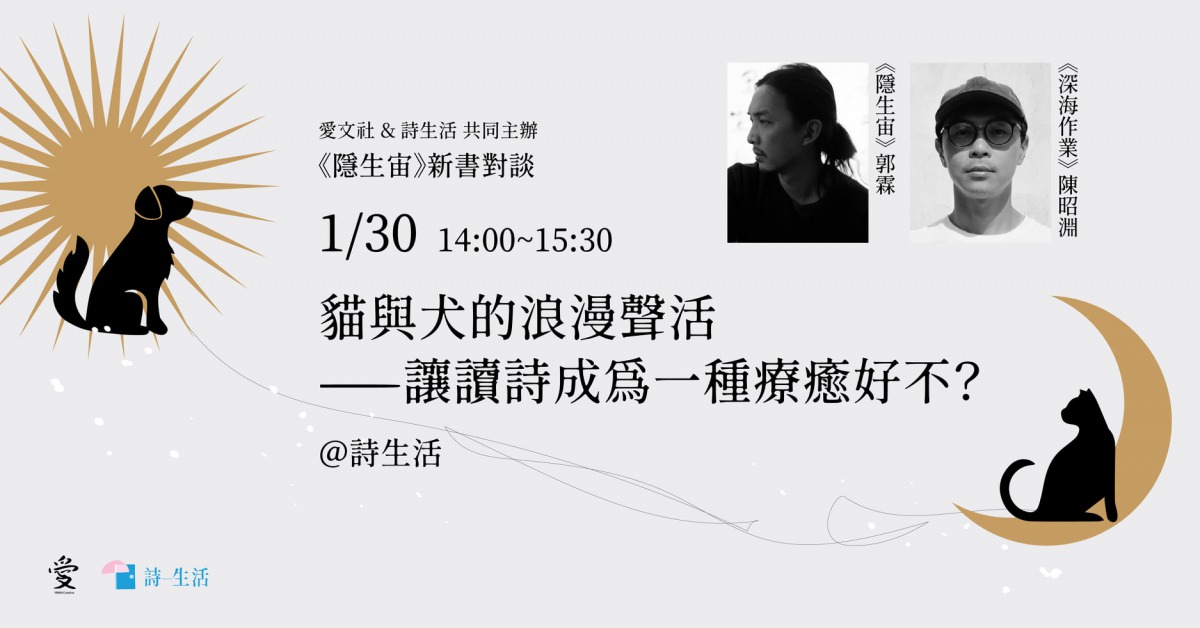

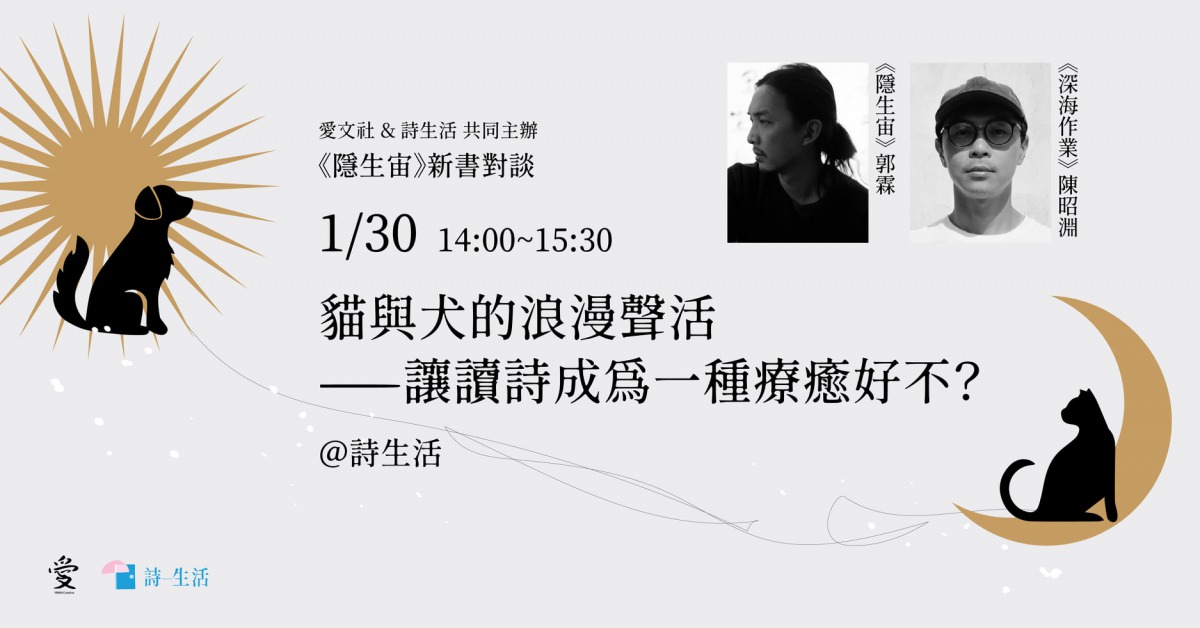

▇《隱生宙》新書對談:貓與犬的浪漫聲活——讓讀詩成為一種療癒好不?

主辦單位:愛文社、詩生活

日期:2021/01/30(14:00~15:30)

地點:詩生活——詩人雜貨店

講者:郭霖、陳昭淵

方式:現場講座

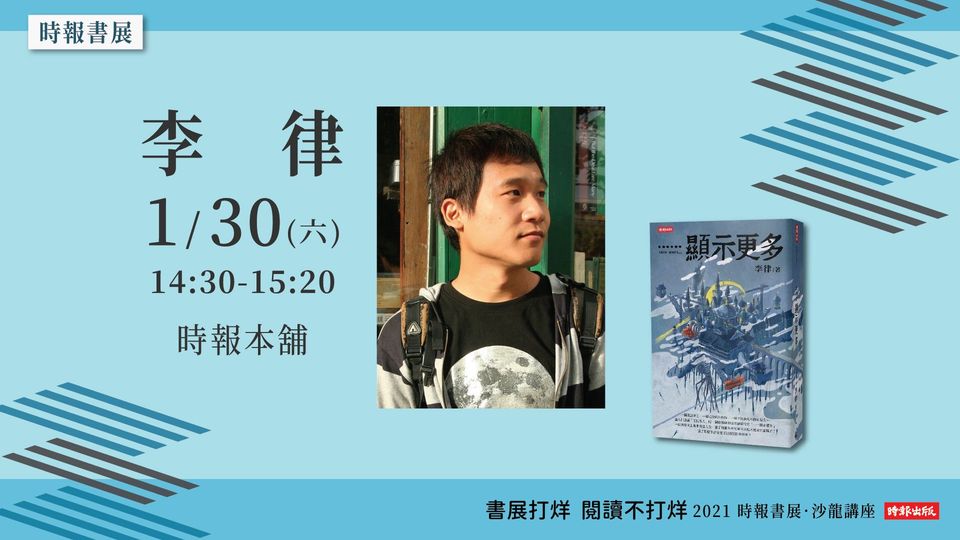

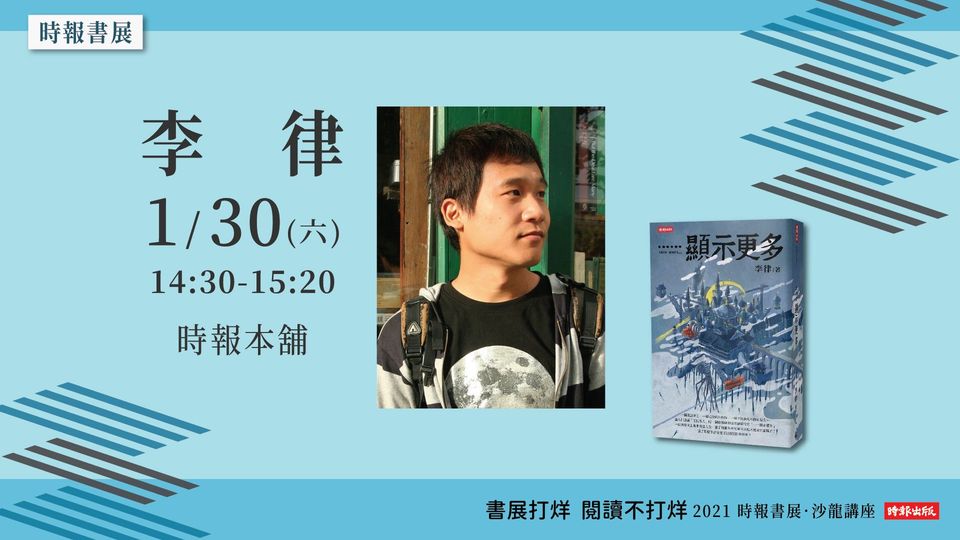

▇面向一本書的完成──李律《顯示更多》/新書分享.簽書會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/30(14:30~15:20)

地點:時報本鋪

講者:李律

方式:現場講座

▇詩人的心事迷宮——《少女A》×《荒涼糖果店》

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/30(15:00~15:50)

地點:臺灣文學基地

講者:羅智成、廖之韻、劉定綱

方式:現場講座

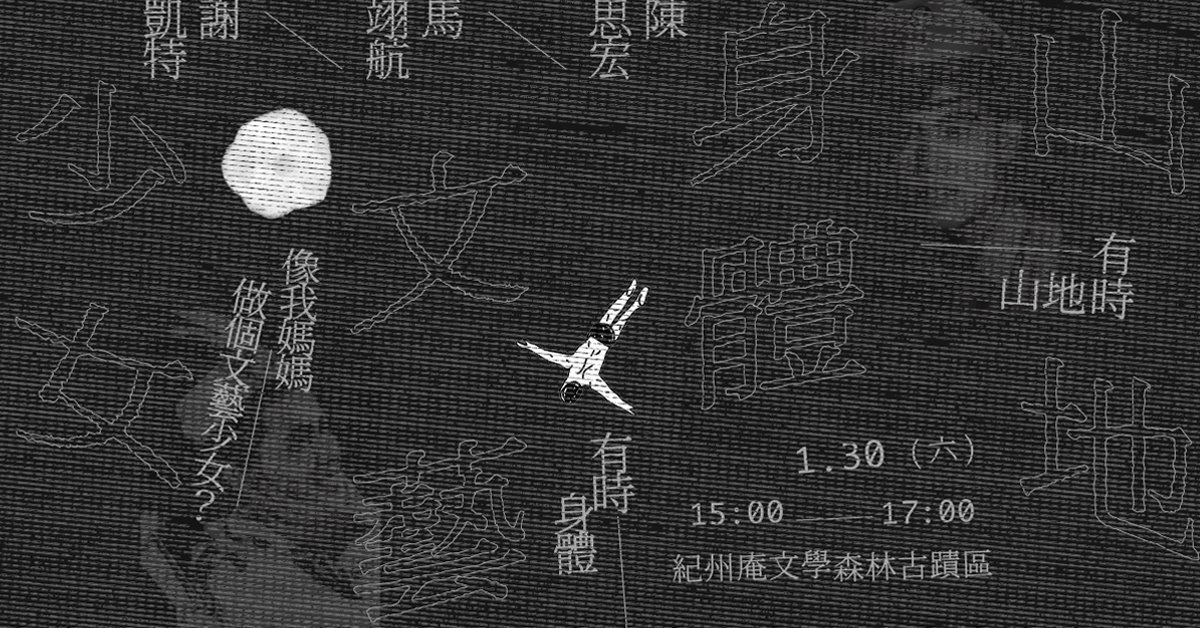

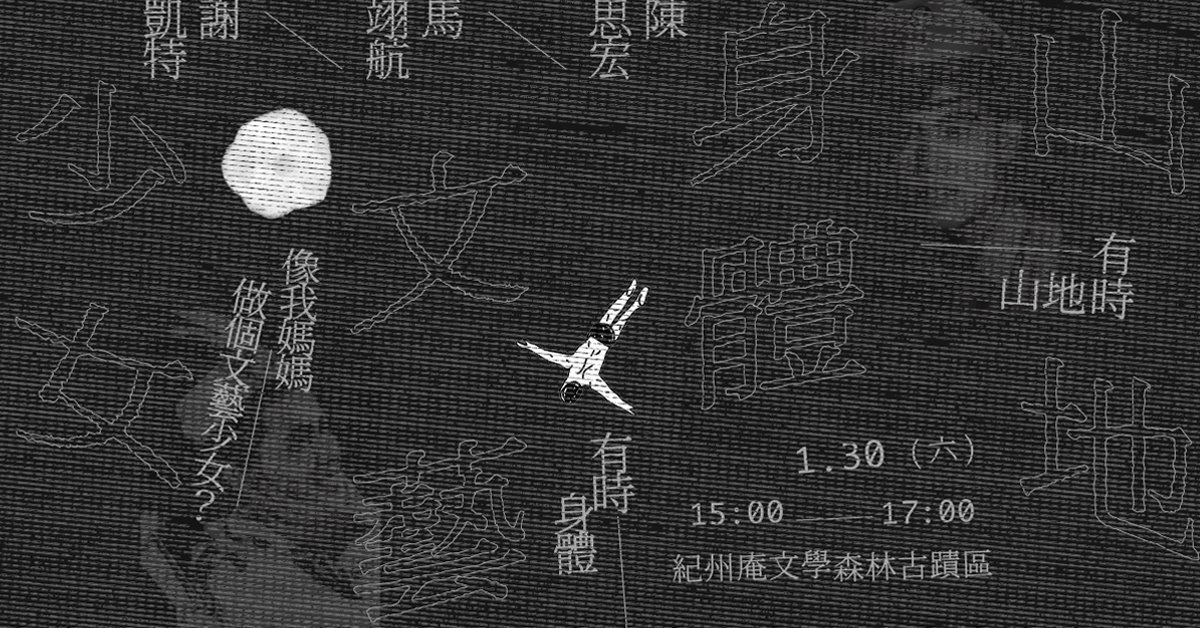

▇有時山地有時身體,像我媽媽做個文藝少女?──謝凱特 X 馬翊航 X 陳思宏

主辦單位:九歌、文訊

日期:2021/01/30(15:00~17:00)

地點:紀州庵文學森林 森林古蹟區

講者:謝凱特、馬翊航、陳思宏

方式:現場講座

報名連結

➤➤延伸閱讀

2020Openbook好書獎.年度中文創作》山地話/珊蒂化

書評》替自己客製一首情歌:讀馬翊航《山地話/珊蒂化》

線上對談》拉開轉身的餘裕,我把「自己」還給母親:謝凱特、吳曉樂雲端暢聊

書.人生.陳思宏》瞎讀

▇《玩真的!朱宗慶的藝術文化必修課》新書分享會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/30(15:40~16:20)

地點:時報本鋪

講者:朱宗慶

方式:現場與時報粉專同步直播

▇博物館系列漫畫講座:漫畫家場——我們把博物館變漫畫了!《雲之獸》、《玦:孿生》、《畫電影的人》、《無價之畫》之不可思議的取材

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/30(16:00~17:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:漢寶包、曾耀慶、簡嘉誠、 HOM(漫畫家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

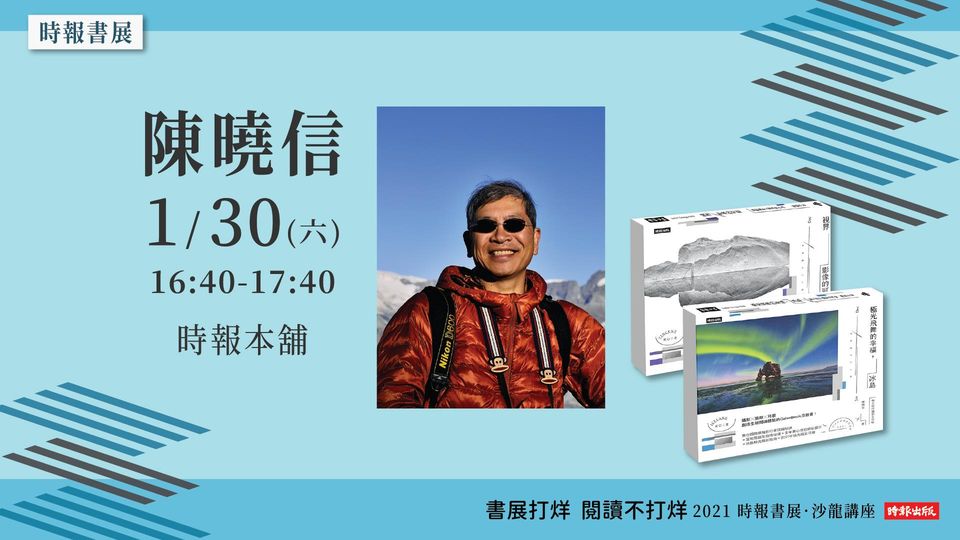

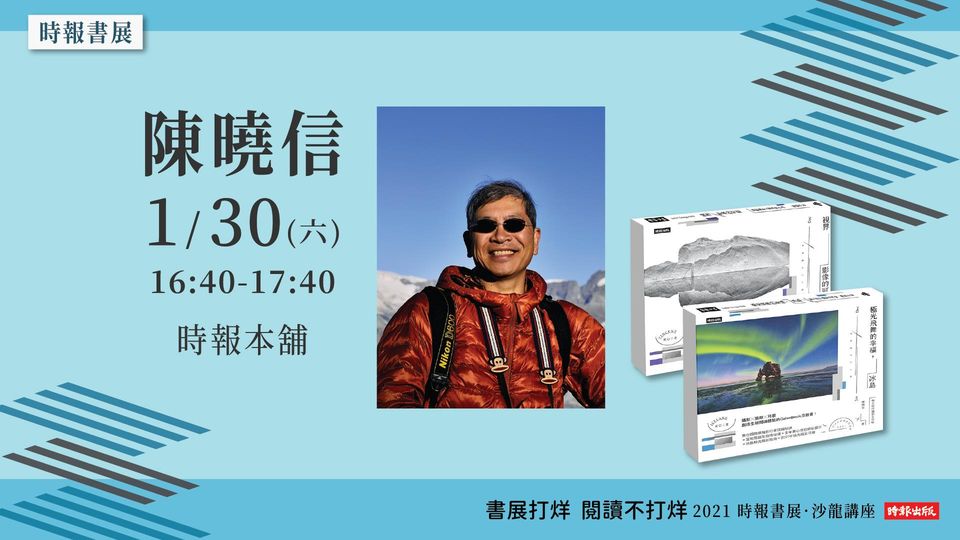

▇《極光飛舞的幸福,冰島》&《視界,影像的可能》分享講座

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/30(16:40~17:40)

地點:時報本鋪

講者:陳曉信Vincent Chen

方式:現場與時報粉專同步直播

▇《咱欲搬佗一齣?》臺語桌遊體驗

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/30(17:00~17:50)

地點:臺灣文學基地

方式:現場活動

▇逗點作者聯合簽名會

主辦單位:逗點

日期:2021/01/30(17:00~18:00)

地點:詩生活——詩人雜貨店

講者:陳昌遠、孫得欽、王離、胡家榮等

方式:現場簽名會

▇再平凡的花,也有無可取代的美麗——《植物情人》分享會

主辦單位:大塊文化、青鳥書店

日期:2021/01/30(17:00~18:00)

地點:森大青鳥

講者:黃湘玲(本書作者)、郝明義(大塊文化董事長)

方式:現場分享會

▇時光倒轉三千年!從考古遺跡想像史前生活中自我價值的追尋歷程-《玦:孿生》漫畫幕後

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/30(17:30~18:30)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:曾耀慶(漫畫家)、葉長庚(史前館研究人員)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

▇鐵男孩山寨城完結,但故事還沒結束!麥人杰X臥斧超合理對談!

主辦單位:大塊文化、青鳥書店

日期:2021/01/30(19:00~20:00)

地點:森大青鳥

講者:麥人杰(本書作者)、臥斧(推理作家、讀墨總編輯)

方式:現場分享會

▇在掙扎著才能生存的世界,我們更需要傾聽與訴說:小學生與前線軍官的《戰場通信》

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/30(19:00~20:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:簡嘉誠(漫畫家)、諶淑婷(作家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

1/31

▇如何用漫畫的圖文閱讀,培養孩子的視覺素養?-從《小兒子1:阿甯咕大戰想像蟲!》談起

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/31(11:00~12:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:LONLON(漫畫家)、 漢寶包(編劇)、嚴淑女(童書作家與插畫家協會台灣分會會長)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

▇《沒進過廚房也不怕》新書分享會:花花老師教你減糖走台味!

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/31(11:00~12:00)

地點:時報本鋪

講者:花花老師

方式:現場與時報粉專同步直播

▇《農民力》文學桌遊體驗

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/31(13:00~13:50)

地點:臺灣文學基地

方式:現場活動

▇學習毒藥還是解藥?從《今天誰代課?》談知識型漫畫的創作與內涵

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/31(13:00~14:00)

地點:臺灣漫畫基地二樓

講者:海魚(漫畫家)、連俊傑(連想創意負責人)、羅怡君(親職溝通作家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

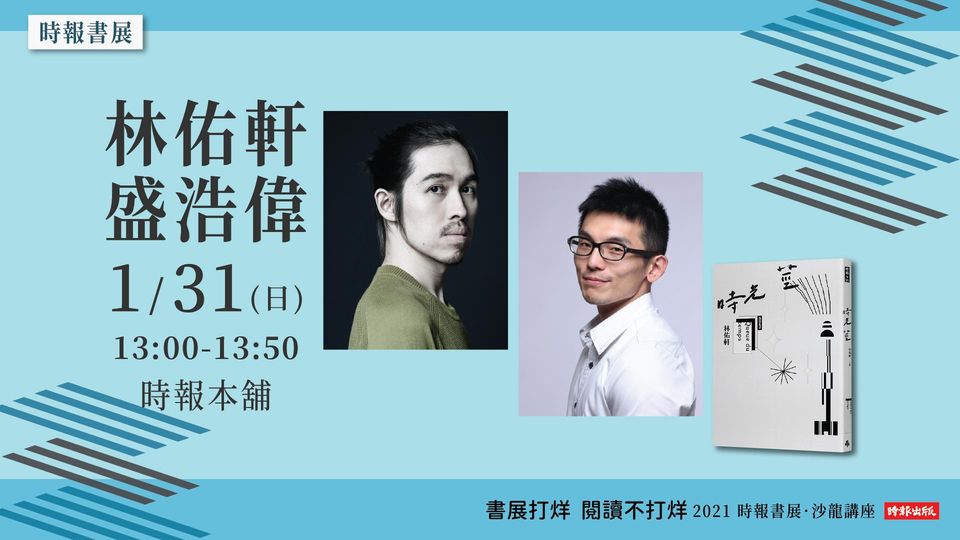

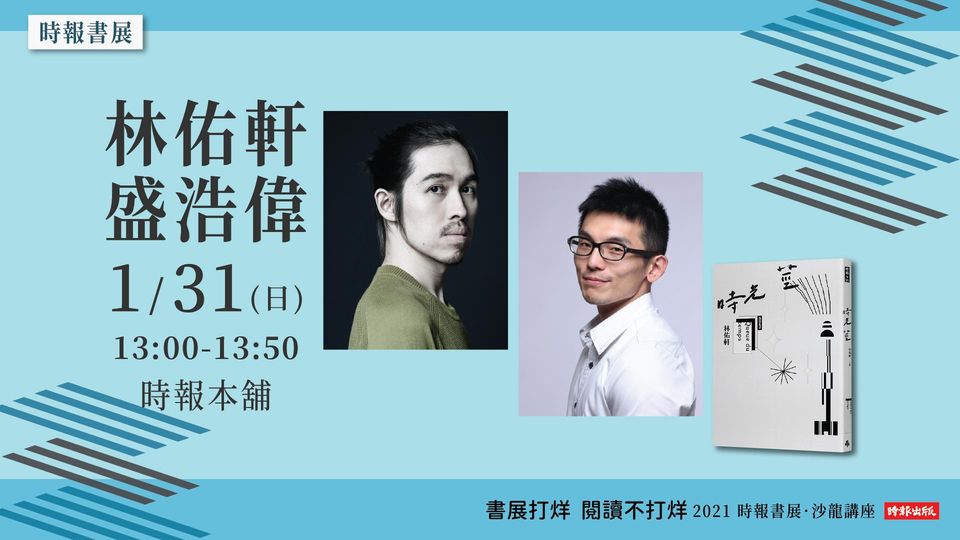

▇莖,精,經,憬:而立文學男子的詠嘆調花槍與美好時光──《時光莖》

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/31(13:00~13:50)

地點:時報本鋪

講者:林佑軒(本書作者)、盛浩偉(作家)

方式:現場與時報粉專同步直播

▇席慕蓉在詩的深處

主辦單位:文訊

日期:2021/01/31(13:00~14:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:席慕蓉、向陽、楊佳嫻

方式:現場講座

▇骨架分析X基因色彩=全人類皆適用的最強穿搭術

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/31(14:00~14:50)

地點:時報本鋪

講者:劉怡君

方式:現場與時報粉專同步直播

▇108課綱的理想與現實:多元的國文科教育

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/31(14:00~14:50)

地點:臺灣文學基地

講者:林國明、劉桂光、劉定綱

方式:現場講座

▇小說家的養成:談王文興的台北城南與創作

主辦單位:文訊

日期:2021/01/31(14:00~15:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:伊格言、陳美桂

方式:現場講座

▇謝謝你,在世界史的角落找到我:十七世紀臺灣與荷蘭三書 鄭維中談《海上傭兵》、《公司與幕府》、《巴達維亞號之死》

主辦單位:衛城出版、左岸文化

日期:2021/01/31(14:00~16:00)

地點:左轉有書x慕哲咖啡

講者:鄭維中

方式:現場講座

▇每個物件都有故事,你的是什麼?《羅賽塔:時光的宣敘調》簽書分享會

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/31(14:30~16:00)

地點:臺灣漫畫基地一樓 基地書店

講者:Eli Lin(漫畫家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

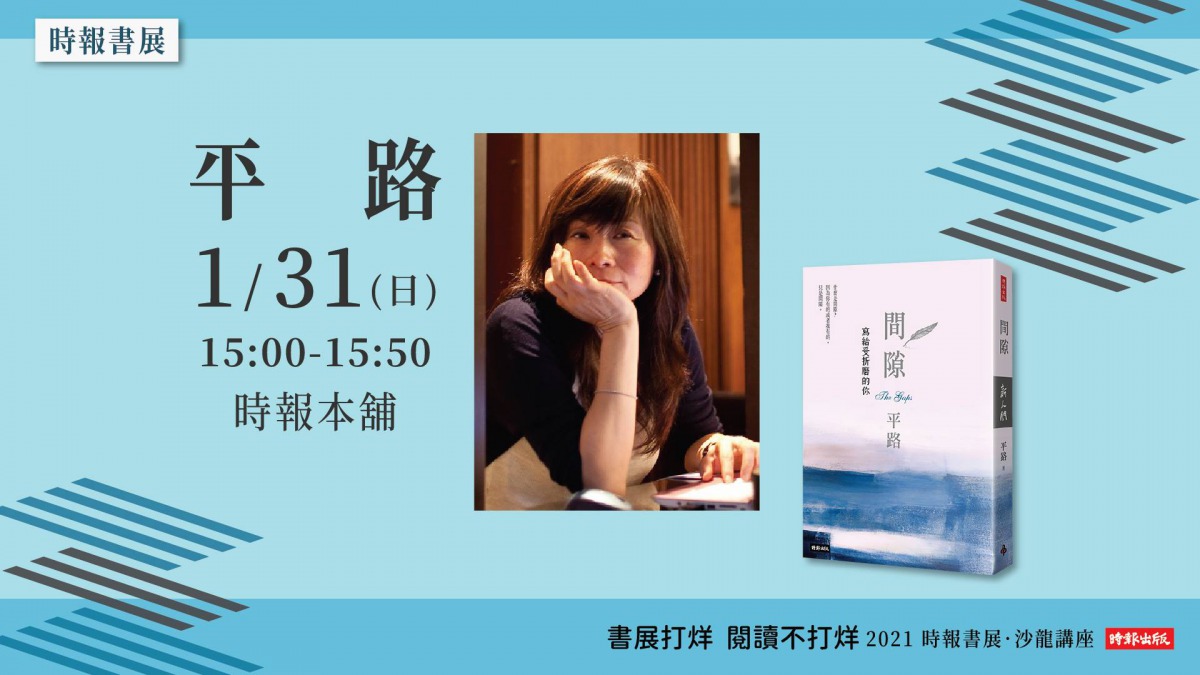

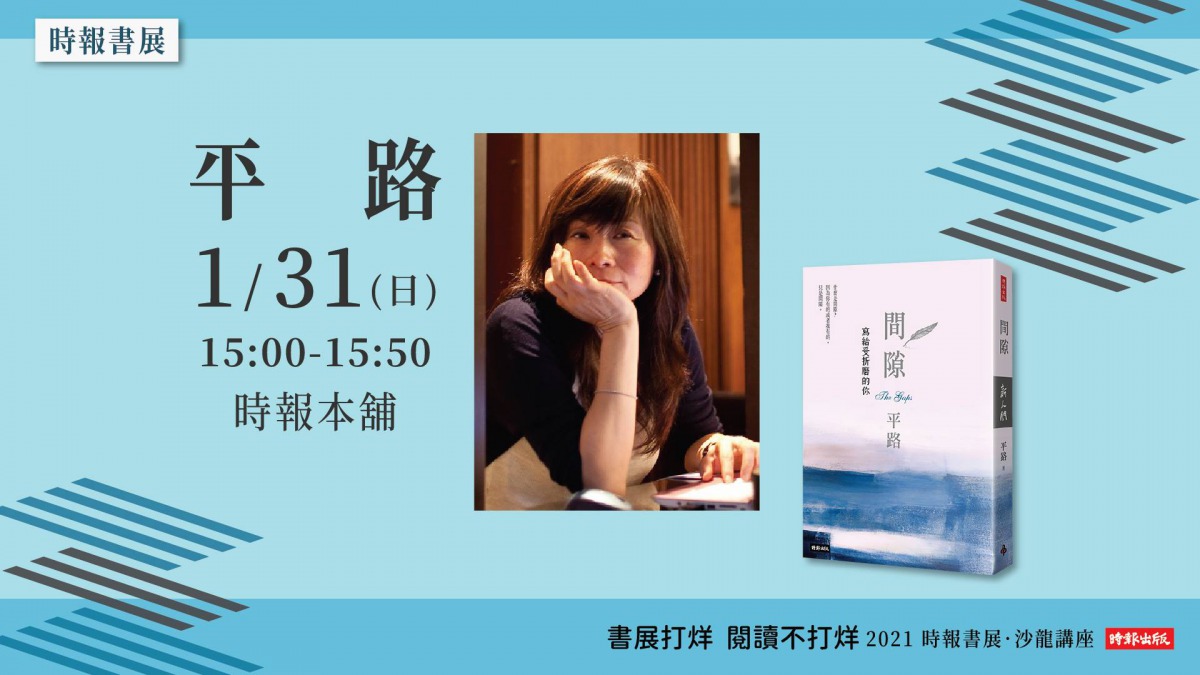

▇平路《間隙:寫給受折磨的你》新書分享.簽書會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/31(15:00~15:50)

地點:時報本鋪

講者:平路(作家)

方式:現場與時報粉專同步直播

▇臺語RAP新時代

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/31(15:00~15:50)

地點:臺灣文學基地

講者:張睿銓

方式:現場講座

▇晚餐吃什麼:作家的私房菜

主辦單位:文訊

日期:2021/01/31(15:00~16:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:廖玉蕙、瞿欣怡

方式:現場講座

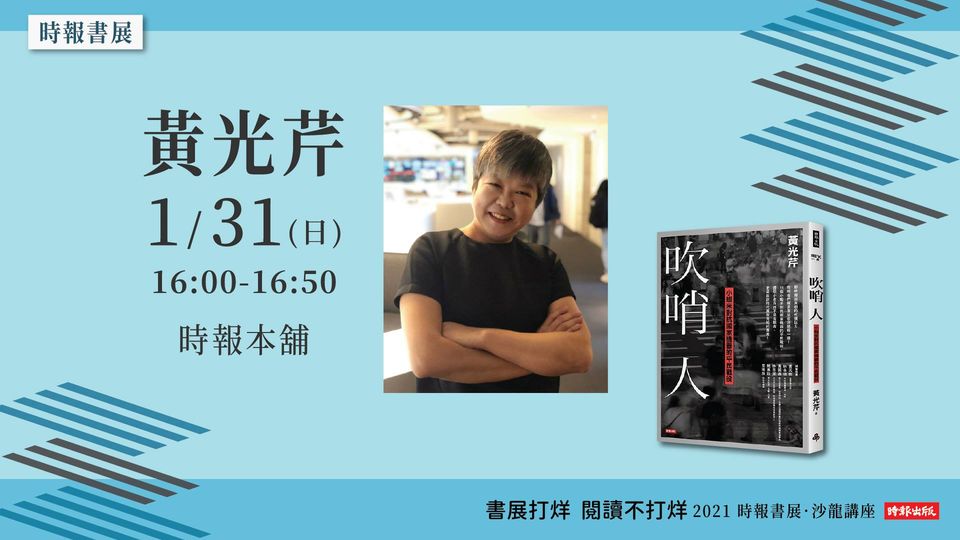

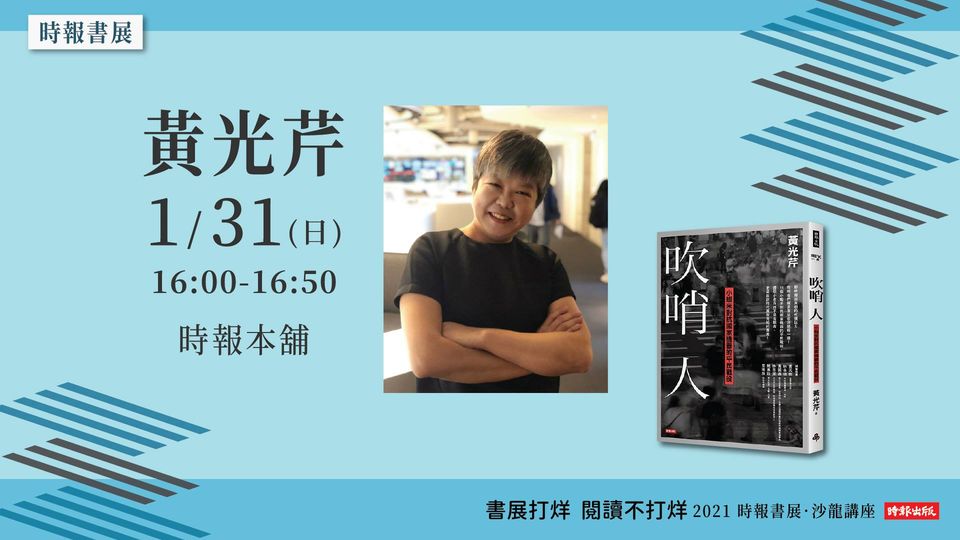

▇黃光芹《吹哨人》講座簽書會

主辦單位:時報文化

日期:2021/01/31(16:00~16:50)

地點:時報本鋪

講者:黃光芹

方式:現場與時報粉專同步直播

▇《銀色个夢》與客語創作

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/31(16:00~16:50)

地點:臺灣文學基地

講者:張捷明

方式:現場講座

▇在台北,我們踏著茉莉花香的歌聲

主辦單位:文訊

日期:2021/01/31(16:00~17:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:封德屏、林立青、李明璁

方式:現場講座

▇台灣第一本藥草知識漫畫:《採集人的野帳 第一集》簽書分享會

主辦單位:蓋亞文化

日期:2021/01/31(16:30~18:00)

地點:臺灣漫畫基地一樓 基地書店

講者:英張(漫畫家)

方式:現場與蓋亞粉專同步直播

▇《咱欲搬佗一齣?》臺語桌遊體驗

主辦單位:國立臺灣文學館

日期:2021/01/31(17:00~17:50)

地點:臺灣文學基地

方式:現場活動

▇林海音時代:聯合副刊十年

主辦單位:文訊

日期:2021/01/31(17:00~18:00)

地點:紀州庵文學森林2F

講者:夏祖焯x隱地

方式:現場講座

2/3

▇《大坊珈琲店手記》賞味與體驗

主辦單位:新經典文化

日期:2021/02/03(19:30~21:00)

地點:幻猻家珈琲二樓

講者:賴明珠、余星輝

方式:現場付費講座,限額20人。採線上報名,報名成功後將收取報名費250元。

【通路好康】

▇「好窩,書展這不就來了」線上書展

即日起,九歌/健行/天培全品項75折優惠,購書滿700元再輸入輸入優惠碼「 PUIPUI」現折100元,2021/2/28以前消費皆可享有!

詳細活動辦法/家庭推薦好書請見:連結網址

主辦單位:九歌、健行、天培

▇聯經出版2021線上書展

全館單本79折,三本以上7折,五本以上65折(套書以一冊計算 部份書籍除外)

滿額再送閱讀好禮:

消費滿1500元送〔聯經書房提袋〕

消費滿799元送 〔她們的創作日常筆記本〕(即日~02/28)

▇2021誠品線上國際書展

中外文、童書優惠5折起

1月26日至2月1日更特別加碼中外文書、童書消費滿888元現折100元,再贈200元優惠券,全站單筆滿1388元更加贈「好願如年」手繪插畫紅包袋組。

日期:2021/01/08 ~02/28

▇2021 Readmoo 讀墨電子書線上國際書展

全站滿三本(含以上)75 折,期間並將搭配多檔限時免費領取及 66 元優惠活動

儲值送 mooInk 系列活動:

以禮券儲值犢幣滿 25,000 元 送 mooInk Plus、滿 50,000 元送 mooInk Pro

線上書展期間,於網頁每日登入簽到,亦可獲得紅利點數、購書折扣等多重優惠。

Readmoo 讀墨電子書線上書展全站活動可參考:連結網址

日期:2021/01/26 ~ 02/28

▇2021 時報書展

單本78折,3本及3本以上72折,5本及5本以上68折。

另有閱讀久久,精選好書99元。

日期:2021/01/26~02/07(11:00~20:00)

地點:時報本舖

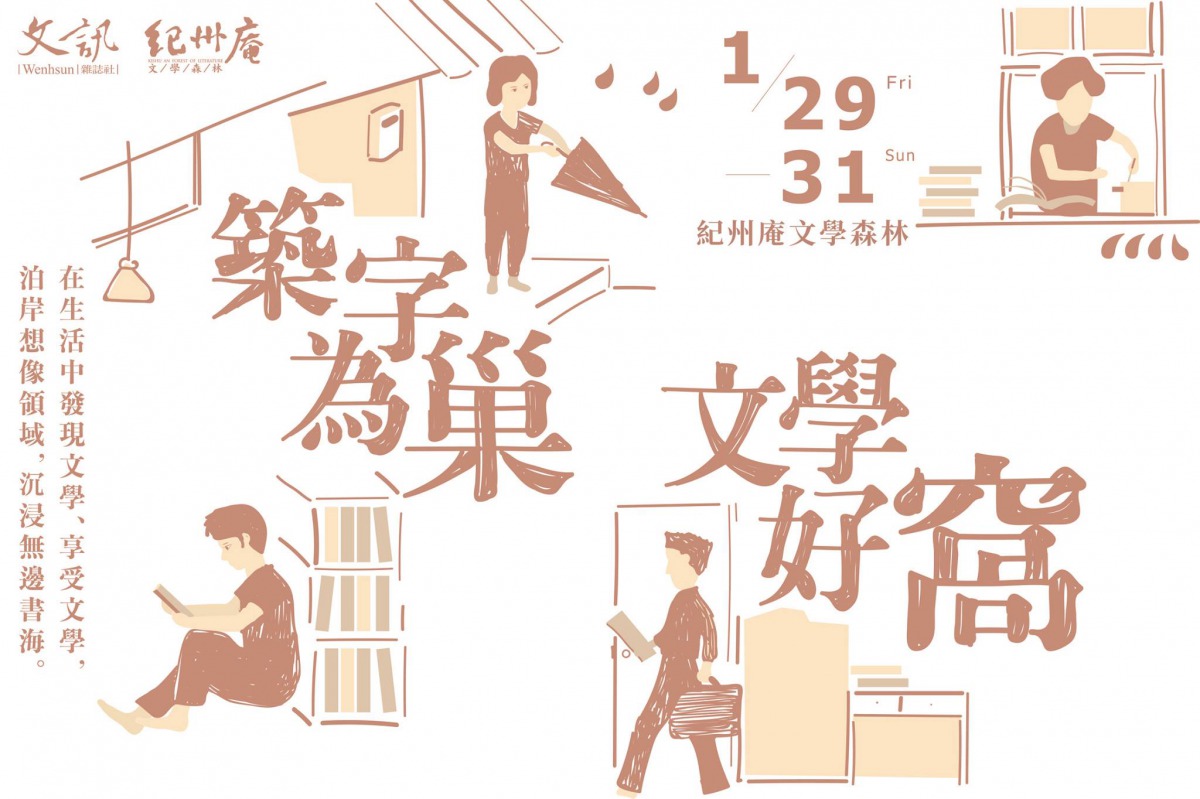

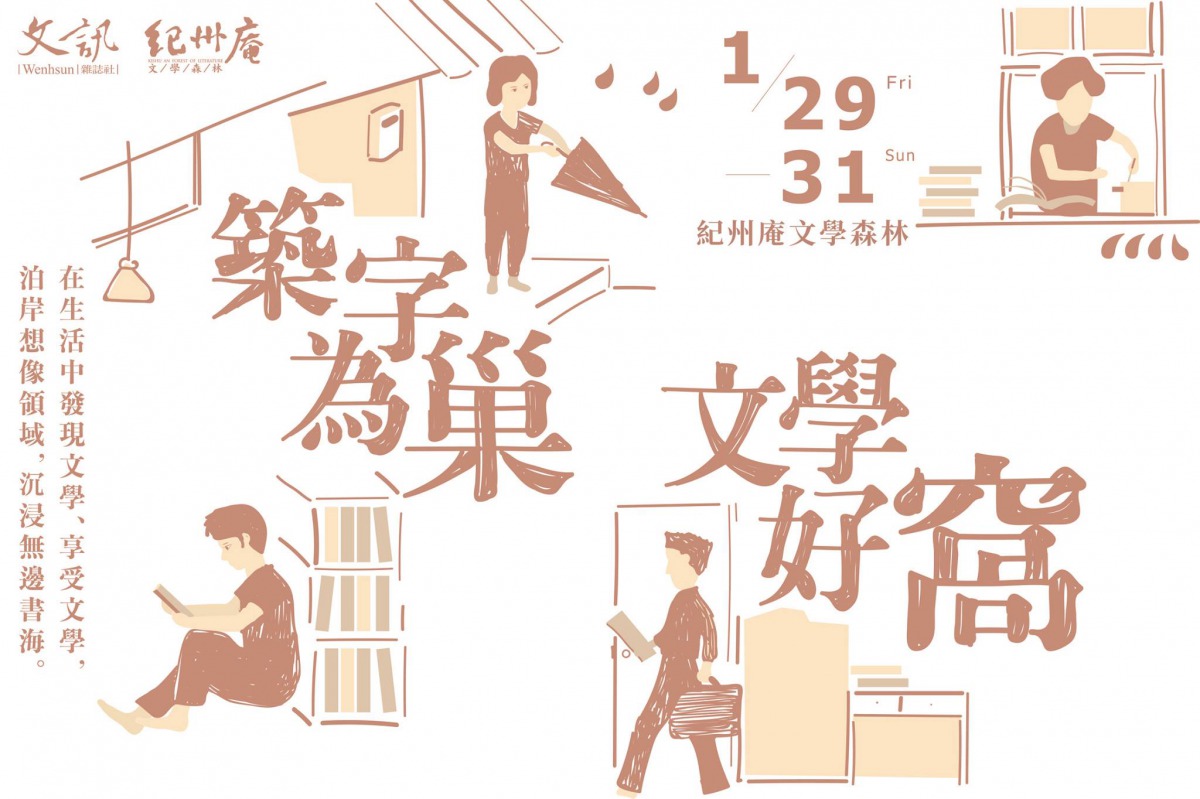

▇築字為巢_文學好窩

書籍全面79折,3本以上75折、5本以上72折(不適用於簽名書、雜誌、部分書籍及商品)。

簽名書全面85折,此優惠不得與其他優惠或折扣活動合併使用。文創商品全面85折。

單筆消費滿1000元,即贈紙膠帶一捲(原價100元),數量有限,贈完為止。

文訊雜誌訂閱獨享優惠:一年12期1,400元(原價2,400元)、兩年24期2,400元(原價4,800元)

日期:1/29(五)~1/31(日)

主辦單位:文訊

▇大塊文化「Image3 非常圖像空間」書展優惠

單書79折|3本75折|5本(含)以上7折,套書69折、日本漫畫85折

單筆不限金額皆贈image3開運紅包袋

地點:台中歌劇院5樓「 Image3 非常圖像空間」

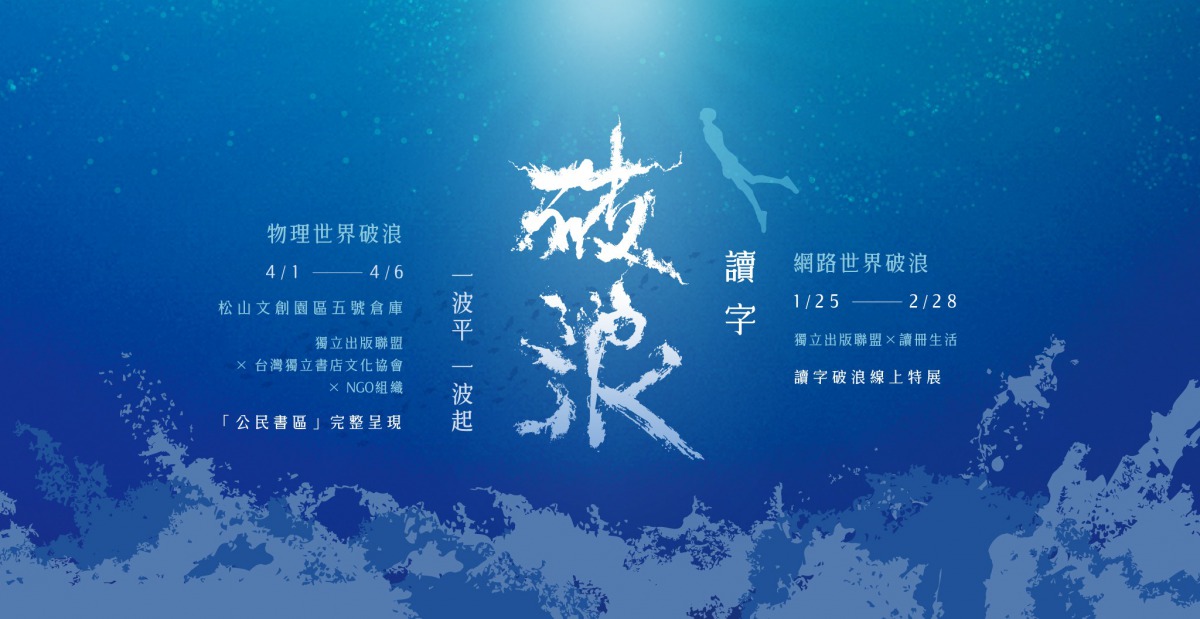

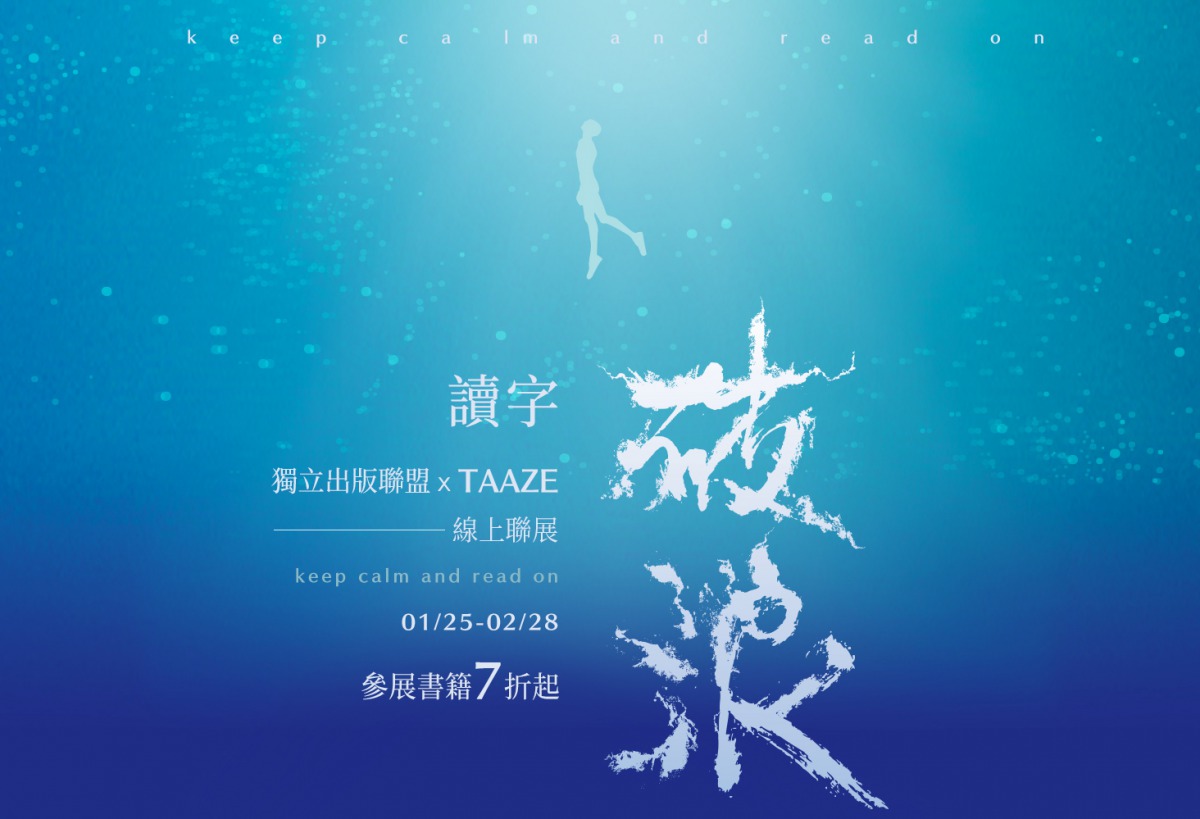

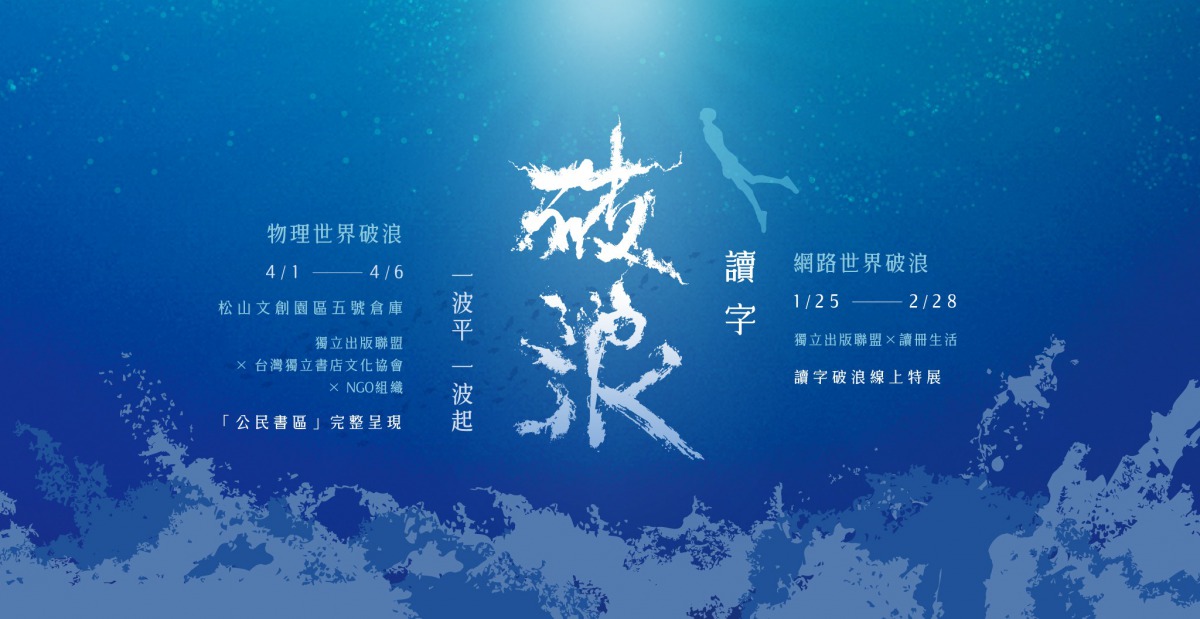

▇獨立出版聯盟×讀冊生活:讀字破浪線上書展

參展書籍7折起,單筆不限金額皆贈「讀字破浪展冊」乙本

日期:2021/1/25(一)~2/28(日)

詳細活動資訊請見:連結網址

▇書展泡湯之慢工一日快閃特賣活動

一般圖書2本以上8折、5-9本75折、10本以上7折;回頭書、特價書等以現場公布為主

癌症好朋友、瘋人院之旅合購即贈PAM PAM親手印製帆布袋,限20名

來就送送好禮1份,滿額1000元即贈送好禮2份

老友拍下你的四本熱帶季風免費索取元送《熱帶季風》珍藏袖套

日期:1/30(六)14:00-21:00

地點:左轉有書x慕哲咖啡(台北市鎮江街3-1號)

詳細活動資訊請見:連結網址

▇未來親子2021線上國際書展盛大展開

(小天下/未來出版/未來兒童/未來少年,同步優惠中)

全館2書75折,套書66折起,雜誌訂閱現抵300元!

日期:即日起~2021/2/28

全館購書金100元折扣碼:2021mem

雜誌訂閱金300元折扣碼:2021IBF

詳細活動辦法請見:連結網址

▇2021讀書共和國線上國際書展

全站最低69折,獨家套書7折。

▇閱讀相挺【2021城邦國際書展】全館2折起!

逾30位重量級作家簽名書限量搶購中!

全書系3本75折,滿$999折150;1599折250加送6折購書

下單抽萬元禮、新會員送$500,活動只到3/10

詳細活動資訊請見:連結網址

▇閱讀相挺!城邦國際書展登場,快閃67折起!

線上重現國際書展,更好逛,更超值!

全書系3本75折、6本67折

消費滿$1599再折250加送6折購書●

對談》異時空狹縫的幻物:蔡素芬&楊双子談小說創作中的大小歷史

下著微雨的午後,來到三層日式老屋改建的咖啡館,作家蔡素芬和楊双子在此展開一場關於物與歷史、時間空間、家鄉與記憶的對話。

▇物質的歷史痕跡

「空間改變時間也改變了。」這是蔡素芬在對談過程經常提及的句子。在這幢披著潮州綠、已有60年屋齡的建築中,每一個移動、每一句交談與眼神交會都將被時間漫過而成為歷史,桌面上被拿起又放下的茶杯、咖啡杯也都將盛滿時間。

故事的背景為台灣荷據到日治時期歷經的大航海時代,雖是宏大的歷史設定,蔡素芬認為那只是作為背景:「《藍屋子》中的背景雖然試圖把台灣歷史縮影在裡頭,但其實不算是歷史小說,它是一本在講時間空間、書寫本身、個人與國家變化的小說。」

除了航海時代之外,淡水亦是小說中的重要場景。選擇這樣的設定,其實跟「物」有關。「原本短篇的〈藍屋子〉就是進入畫中的藍屋子,看到很多物件,所以就從物件延伸,把歷史納進來。大航海時代以來,歷史的改變是因為西方的侵略殖民,東方許多自主權就沒了,台灣也是這樣,所以從荷據寫到日據。」蔡素芬說:「但我並不是鎖定歷史上的某個時刻,此點可能跟双子不太一樣。」

在楊双子以書寫台中記憶為主的散文集《我家住在張日興隔壁》中,〈文學少女的歷史異想〉一篇,以與妹妹楊若暉的對話作為串聯,對於她為何開始書寫台灣歷史小說有了細膩的描述與梳理。楊若暉念的是歷史所,姐妹二人經常聊到關於歷史的話題,「新歷史學的角度會認為歷史是被建構出來的,是一種奠基於真實的虛構。」楊双子認為過去的歷史大多以男性、政治、國家作為中心,女性的歷史與日常生活的小歷史都是不存在的。

「作為小說家,若想要寫一百年前女性的聲音、生活樣態,透過歷史的考據是很困難的。歷史考據可以看到物件,物件會留下歷史痕跡,可以看到時空之下為什麼打造這樣的物件,但不會留下女性生活的痕跡與樣態,不會有人去訴說它。我想透過小說去訴說,這是我一開始的企圖。」

無論是小說還是散文,楊双子似乎皆秉持著「以細節呈現、還原當時歷史切片」的初衷在書寫。「我自己在寫歷史小說時,會一直閱讀文獻,會去看以前人寫的日記,例如林獻堂的太太楊水心在日記中寫到潤餅捲,我就很想知道潤餅捲的細節,譬如是怎麼包的。」

「出於過去寫歷史小說的經驗,現在寫散文時便加入了很多細節的書寫,將來如果有人想了解這個時代,也許可以從這些散文看到一些物質的細節。一個地方、一個空間的構築,還是很需要物件的細節。」

楊双子並預告了明年預計書寫以台灣藝妲為主題的故事,背景會設定在1935年台灣有歷史記載以來最嚴重的關刀山大地震。這個寫作計畫同樣需要去挖掘與還原當時的時空細節及人物生活,蔡素芬熱心的提供口袋書單:邱旭伶的《臺灣藝妲風華》一書。

▇日常鑑賞品味在故事中綻放

談到時空細節與物件,蔡素芬說:「文物承載的就是歷史感與時間感」,這樣的句子也寫入了《藍屋子》中,隨手翻閱即見:「他相信被使用過就有故事,每個舊物件身上都帶有故事」、「有蒐集癖的一定是要真品,真品才具有物件承載時間的背後意義。」

儘管在作品中細膩地雕琢物件,但蔡素芬並沒有收藏老物的興趣:「我不會收藏,也沒有特別喜歡老東西,但小說創作的設定就是盡力去書寫與完成。物件承載時間,四百年前的東西就是那個時代的東西,複製品並不是真的發生在那個時代,所以為什麼骨董收藏家會在意年分、原件。」

即使不收不藏,但蔡素芬仍有欣賞物件的習慣。當她說起年輕時在故宮看見的髮釵、不同造型的玉器與書鎮,眼神閃閃發亮。她很好奇放在故宮的玉和路邊攤販售的玉究竟有何不同?因此會更加細緻的去觀察。也不僅是玉石,許多物件都同樣吸引著她的好奇心。

「我會去注意物件的色澤、裂口、花繪,甚至長寬高,都可以當作時代的判斷。之前去九州宮崎縣博物館,是全世界唯一一座古物可以觸摸的博物館,可以觸摸一千前年前古物的質地,觸摸到古物的感覺跟純粹用眼睛觀看是不同的。還有加拿大多倫多博物館,剛好在展中國仰韶文化的陶土器皿,不過除了舊城門之外,其他看起來都好新喔。」

楊双子於小說《臺灣漫遊錄》中對食物的描寫令人深刻,關於食物這一物質的歷史痕跡,她提起已故日本翻譯家天野健太郎。天野曾翻譯、閱讀台灣的一批小說,得到的感想是:「台灣小說不寫吃飯,也不寫做愛。」雖然這段心得有待商榷,但仍引起楊双子思索。她認為這與戒嚴有關係,性愛的書寫當時基本全被禁絕,但「吃飯」呢?她理出的結論是:「食物很明顯地指涉不同族群,客家人、原住民、閩南人的食物都各有不同,所以我們可以進一步思考,飲食如何留下歷史、族群的痕跡。」

▇穿越時間空間的門扉

《藍屋子》小說中可扳動把手開門而入的奇幻畫作,本身就是一個迷幻空間,彷若漂浮於世間的真空夾層,裡頭有永恆時間。永恆是個抽象的詞彙,使人缺乏存在感,然而藍屋旁的花園兀自枯榮,畫中的藍屋世界不只是靜止的永恆時間,亦有使天地萬物變換的自然時間。

畫作中藍屋子裡充斥的「物」,是貫串小說的重點。打開畫中藍屋的門,琳瑯滿目的物充斥其中。在大歷史視角下,物與殖民凝物(Colonial Fetishism)、殖民迷魅(Colonial Charm)和西方國家的掠奪有關,然而在私人的小歷史中,物與人最直接的連結便是慾望。《藍屋子》中的物因此有了承載歷史痕跡的時間感,也是慾望與貪婪的體現。

「藍屋子就是一個慾望之淵、引誘的場所,象徵著一個大世界與空間,並非特地要寫某類型物件或某一段歷史,最終是回到人性。」蔡素芬說。

「L旅館作為時間流逝的背景,也包含空間。從原本的茶棧50間房擴充到十幾層樓的現代旅館,透過數代人的經營,彰顯了時間的改變和空間的擴大,講的其實就是小說書寫——小說書寫處理的就是時間空間。」蔡素芬認為,小說家有「定時」的功能,可以讓時間自由,不受自然時間00點到24點的支配,可以寫10歲發生的事、也可以寫未來,這就是心理時間。

她提到2010年的諾貝爾文學獎得主尤薩(Mario Vargas Llosa)的著作,從中她讀到小說創作與時間空間的概念,小說創作怎麼支配時間、書寫的侵入性與對作者的影響,因而將其運用到《藍屋子》的創作。

對於畫中藍屋子永恆呈現的三點鐘90度角,小說中有這樣一段話:「我以為這個角度是有哲學性的,超過90度就太多,少於90度就太少,是過與不及的一種提醒,90度符合中庸。」蔡素芬解釋,90度就是空間的架構,所有的空間都需要90度,這個世界由無數個90度構造而成,L旅館為什麼是L,也是取英文字母90度的形狀。

從時空談及小說創作中的「穿越」主題。對於蔡素芬而言,穿越是為了拉出物與人事的奇幻手法,是由虛入實的策略,重要的仍是背後的實。

「它指涉的其實是一種線性歷史的自我追溯,但這也會出現歷史的落差。」楊双子說:「它並不是從台北時光倒轉300年,而是跨了到另一個地點,時間改變、空間也改變了。可是,為什麼現代人穿越,卻連空間都改變了?我得出的答案是:因為中華民國歷史教育告訴我們,1945年以前是在中國,所以線性回溯就回到中國首都。我們在談國族的自我認同時,是以首都為中心的,所以才會從首都穿越到首都,到兩千年之後我們才會發現怪怪的。」

提到穿越帶來時空的變換,楊双子回想起過去田野調查的經驗,認為看見「實際的物件包含空間」這件事情很重要。寫《花開時節》時,她走訪許多知名宅院,發現一件有趣的事情:日治時期就算是有錢的家族,一家人的房間也只有3坪。以現代的標準可能很難理解,但以前人較不需要隱私,房間僅供睡眠使用,用現代人的目光去看100年前,會非常失準。

楊双子的小說經常回到某個歷史現場,去處理種族、殖民與被殖民的關係。「台灣到底發生過哪些事?我們去回顧這些過去,都是為了走向未來。」這是她不斷「穿越」到某個歷史時空的最大理由。

▇回返或出走記憶原鄉

回望歷史,因為這是我們生長的土地。若將時間前溯、俯視的角度縮小,「鄉」也許是人與土地最直接的關係,所有的回望、書寫或找尋,是為著那裡是記憶與生長紮根的所在。

蔡素芬的成長所在與童年記憶是台南,是比現在更偏僻的台南沿海。這部分的記憶,讓她寫下經典作品《鹽田兒女》,而另一部短篇集《海邊》寫台南潟湖一帶連結到高雄,也是她的原鄉經驗,屬於南台灣的時空記憶。

然而在台灣經濟發展期隨父母外移、北上念書與出國居住,蔡素芬稱自己離原鄉越來越遠,有時候也產生漂浮的感覺。她認為當人開始有意識地移動,就產生了原鄉與他鄉的分別;過去以農業為主的社會,在某地出生便可能一輩子居住該地,若是交通不便的村落,女孩子嫁到隔壁村就不知要翻了幾條河幾座山。但現在的社會不同過往,移動是便捷快速的,人可以擁有許多他鄉經驗,人類對時空的感受也有很大的差異。

「現代人的原鄉究竟是什麼?記憶所及的地方就是原鄉吧。成長經驗中空間的改變帶來不同的記憶,空間改變時間也改變了,過去的空間跟時間變成記憶的一部分。」彷彿在時空的迷宮中張望,蔡素芬說:「時間空間的改變一直在發生,記憶成為創作的養分或情感的投射。」

「台中屬於六都之一,也是人口生長的前三大都市,台中的變化這麼大,為什麼都沒什麼人關注呢?台中既是百年都市,又是百年前算是很新興的都市,追求創新的商業,但又帶有底蘊,敢嘗試又加上接近彰化鹿港,有底蘊去支撐商業的興起。」

所幸,楊双子接著說:「2000年以後的創作者,明顯在回來找自己的東西。」她認為這個趨勢很明顯,而在後疫情時代,人類「身居何處」更成為了重要的事情。

記憶所及若便是原鄉,那麼記憶又是什麼?人們在日常中積累各種記憶,因此構築了自己與土地、他人他事的所有關聯。一個失卻記憶的人還是他自己嗎?死亡是記憶的取消嗎?什麼是真實,又什麼是夢呢?

談話的最後來到夢、現實與死亡,這也是《藍屋子》裡的思辨。華生進入畫作中的藍屋子後,「在他的經驗裡,有兩個空間的存在,而這是一般人無法體會的,所以他的現實也是夢境,夢境也是現實嗎?」小說中的問句,蔡素芬在現場給了回應:「我認為夢境是現實。夢中的潛意識和情緒是很真實的,也對現實產生了影響。」

不久前,楊双子夢見妹妹,夢中妹妹能復活24小時,於是她著急地聯絡各方親友,想讓妹妹知道自己最近都在做什麼。醒來後的楊双子心裡留下真實且深刻的感受:「應該把夢看成真實的,至少我在夢中真的相信了。」

死亡是文學作品中恆久的命題,生命體的消失、記憶的不再增加。

蔡素芬說:「可以讓存在延續下去的就是每個人的記憶,記憶可以被記載的就是書寫。書寫可以讓不存在變成存在,我在鋪排的是這個觀念。死亡必然會發生,可是你要讓它只是一個個體的消失,讓它宛如存在,就是要靠書寫。」

「是的,在散文中書寫妹妹,也是希望她能活久一點,延續這個記憶。」楊双子說。

「一個人死亡了,算不算他的時間停止了?」《藍屋子》裡的問句,緊接其後的話語似乎給了我們解答:「那只是生理時間的停止,他的魂還會有作用,在這個空間或那個空間。這世界上未被解開的疑惑還很多,在另一個空間也許是在重複我們這裡的時間,或者別的空間只是延續這裡的時間罷了。」

推開咖啡館大門,蔡素芬與楊双子在門外滿是綠色植栽的牆前,在相機鏡頭下被時間凝成圖像。分別時台北的街道仍下著來時的微雨,時間空間都改變了,留下的是屬於人的故事。●

場地協力:貳房苑 LivinGreen(台北市大安區潮州街76號)

作者:蔡素芬

出版:聯經出版

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:蔡素芬

1963年生,淡大中文系畢,德州大學聖安東尼奧分校雙語言文化研究所進修。高中開始小說創作,大學起屢獲文學獎項。1993年以《鹽田兒女》獲聯合報長篇小說獎,並改拍為公共電視開台戲劇,隨後1998年出版的第二部《橄欖樹》獲中興文藝獎,2014年完成此系列的第三部《星星都在說話》,歷時二十年,主題各異、人物相繫的作品系列反映了不同世代所處的社會環境及其人生處境。

其他主要著作為長篇小說《姐妹書》、《燭光盛宴》,短篇小說集《台北車站》、《海邊》、《別著花的流淚的大象》及譯作數本;《燭光盛宴》並獲2009年亞洲週刊十大華文小說、金鼎獎及多種選書推薦。由於長期擔任媒體文學編輯人,亦編選了《九十四年度小說選》、《台灣文學30年菁英選:小說30家》。

作者:楊双子

出版:寶瓶文化

定價:330元

【內容簡介➤】

作者簡介:楊双子

本名楊若慈,1984年生,台中烏日人,雙胞胎中的姊姊。

百合/歷史/大眾小說創作者,動漫畫次文化與大眾文學觀察者。曾獲國藝會創作補助、文化部創作補助、教育部碩論獎助。出版品包括學術專書、大眾小說、動漫畫同人誌。近作為《花開時節》、《撈月之人》,以及合著小說《華麗島軼聞──鍵》。現階段全心投入創作台灣日治時期歷史小說。

Facebook|楊双子

Blog|楊双子_百合,愛有力

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量