英美書房》托爾金遺作明年夏天出版,重回奇幻中土大陸,及其他藝文短訊

【作家動態】

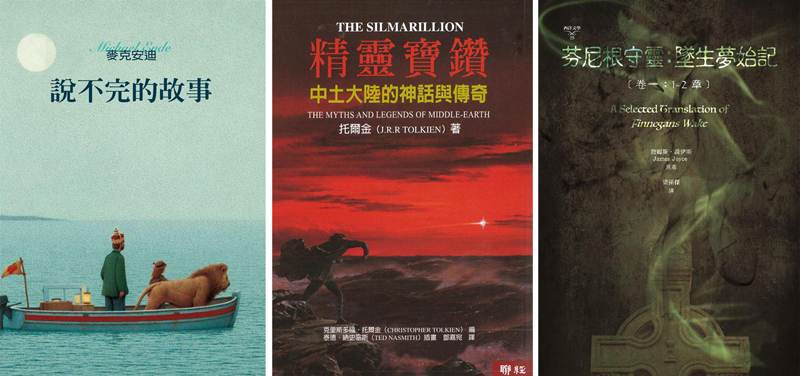

- 全球旅遊禁令也許到了2021年仍無法解除,但各位托爾金迷正是時候回到奇幻的中土大陸了!現在開始重溫《魔戒》、《哈比人》、《精靈寶鑽》,等到明年夏天恰好無縫接軌最新出版的托爾金遺作——《The Nature of Middle-earth》。

《The Nature of Middle-earth》是J. R. R. 托爾金(John Ronald Reuel Tolkien)尚未曝光的中土大陸設定集,主題從精靈族的不朽生命與輪迴,跨到維拉族的種族設定、努曼諾爾帝國出沒的野獸種類、剛鐸王國的地理態勢,甚至是哪些種族的女性會長鬍子都記得鉅細彌遺。

這批手稿由身為精靈語協會(Elvish Linguistic Fellowship)會長的托爾金專家Carl F. Hostetter進行編輯。Hostetter是NASA現役的資深電腦工程師,先前也曾與整理並出版父親遺稿的克里斯多福.托爾金(Christopher Tolkien)共事。

- 曾以《修正》(The Corrections)獲美國國家書卷獎、被譽為「偉大美國小說家」的法蘭岑(Jonathan Franzen)將推出A Key to All Mythologies(暫譯:一切神話之鑰)三部曲,透過一個美國中西部家庭三代成員的故事,具體而微呈現美國社會自越戰至今所面對的困境。首部曲《Crossroads》(暫譯:十字路口)將於明年10月面市,初登場人物包括欲結束無趣婚姻的牧師父親,聰慧但情緒波動不定的母親,信奉「道德絕對論」的大哥,在學校受歡迎但投向反主流文化懷抱的二姐,以及發誓不再賣大麻、決定洗心革面的小弟。一家人處在宗教、政治和知識發展的十字路口,追求的目標大相徑庭,彼此關係也更加複雜⋯⋯。

歷史會傷人,當那些潛伏在共同記憶的歧視傳襲滲入當代,就是日常中一把傷人於無形的刀。而當我們下定決心訂正過去時,又可能遭遇怎樣的反噬與威脅?

歷史會傷人,當那些潛伏在共同記憶的歧視傳襲滲入當代,就是日常中一把傷人於無形的刀。而當我們下定決心訂正過去時,又可能遭遇怎樣的反噬與威脅?

2011年美國筆會小說獎(PEN/Robert Bingham Prize)得主丹妮爾.伊凡斯(Danielle Evans)再出新作,《The Office of Historical Corrections》集結以女性視角詮釋的6篇短篇小說,加上收束全書的單篇中篇小說,說出種族歧視在平日如何狡猾現身,並在主角的人生十字路口上左右走向。在與本書同名的壓軸中篇小說中,主角Cassie是聯邦政府管轄下的「歷史修正室」的職員,負責修正生活中許多大大小小的錯誤歷史資訊,諸如旅遊資訊上的介紹、六月節蛋糕的廣告內容,都是她的業務範圍。在Cassie即將可以轉調其他部門時,卻碰上一樁多年前的慘案,而這件種族謀殺案正與她的過去緊密相連,也讓她捲入危機⋯⋯。

以《天能》(Tenet)、《星際效應》(Interstellar)、《全面啟動》(Inception)等燒腦神作風靡全球的編導諾蘭(Christopher Nolan),11月出版由影評家Tom Shone撰寫的傳記《The Nolan Variations》。透過作者3年來的貼身觀察與無數訪談,同時收錄了大量諾蘭從未公諸於世的照片、分鏡稿與布景草圖,本書向讀者揭露了諾蘭的家庭與童年經歷,深入探索《天能》等作品的架構邏輯,以及剖析串起這些電影的主題與符號是如何進行變奏,完整呈現了諾蘭宇宙的進化。

以《天能》(Tenet)、《星際效應》(Interstellar)、《全面啟動》(Inception)等燒腦神作風靡全球的編導諾蘭(Christopher Nolan),11月出版由影評家Tom Shone撰寫的傳記《The Nolan Variations》。透過作者3年來的貼身觀察與無數訪談,同時收錄了大量諾蘭從未公諸於世的照片、分鏡稿與布景草圖,本書向讀者揭露了諾蘭的家庭與童年經歷,深入探索《天能》等作品的架構邏輯,以及剖析串起這些電影的主題與符號是如何進行變奏,完整呈現了諾蘭宇宙的進化。

- 許多行業因疫情停擺,但有些作家反而因此找到寫作動力。1986年的諾貝爾文學獎得主、奈及利亞詩人兼劇作家索因卡(Wole Soyinka)睽違近半個世紀後,終於將在今年底推出新小說《Chronicles of the Happiest People on Earth》。據出版社透露,小說內容觸及友誼與背叛、信仰與變節、抱持希望與憤世嫉俗,高潮迭起。索因卡不僅在封城期間完成他的第三本小說,也將執導其作品《死亡與國王的侍從》(Death and the King’s Horseman)的新戲劇製作。

- 94歲的威爾斯作家珍.莫里斯(Jan Morris)於11月20日離開人間。莫里斯是知名的旅遊作家、歷史學者,筆下《大不列顛和平》(Pax Britannica)三部曲更是爬梳大英帝國史的經典之作。前半生以詹姆士.莫里斯(James Morris)之身擔任報社記者,親身參與1953年人類首次成功挑戰珠穆朗瑪峰頂的登山隊,帶回第一手的體驗與貼身採訪報導。70年代完成性別置換手術後,她成了航海者與歷史學家,晚年出版多本回憶錄,最近一本是今年3月的《Thinking Again》。(相關書介請見:英美書房2020年3月藝文短訊)

莫里斯結過婚且育有四子,即使性別改變後仍與「前妻」同居扶持到人生終末,生前著作等身卻只寫過一本人物傳記,專屬於英國海軍將領John Fisher(1841-1920)。即使兩人生活的年代從未交疊,但莫里斯曾言,她在1940年代初次見到Fisher的照片便一見鍾情,更在今年3月《衛報》刊登的訪談中表示,她認為死亡對她來說,只是一塊擋在她與Fisher之間的空白。如今,莫里斯終於跨越了這道阻礙,朝仰慕之人而去。

【得獎消息】

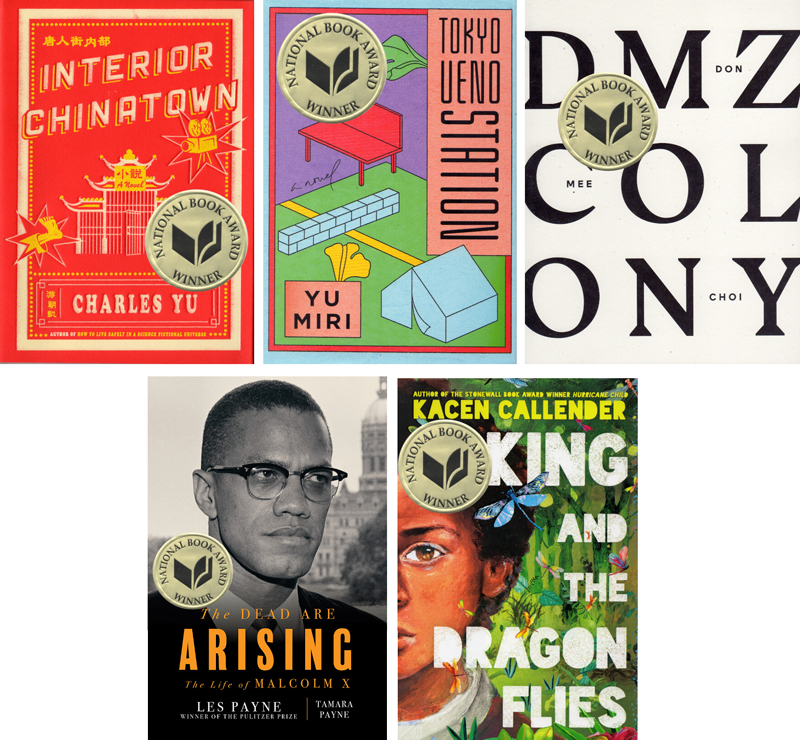

- 美國國家書卷獎(National Book Award)於11月18日揭曉,依據文類共頒發小說、非虛構文學、詩、翻譯文學、青少年文學等5項大獎。身為移民第二代的台裔作家游朝凱(Charles Yu)以《唐人街內部》(Interior Chinatown)奪得小說獎,本作用劇本形式結合諷刺手法,透過正朝向「功夫之王」努力的龍套演員Willis Wu的奮鬥史,搬演亞裔移民在美國社會對他們投射的窄化想像下,如何在「同化」與「展現真我」間的掙扎定義出自我。從小在日本生長的韓國作家柳美里,2014年在日本出版的小說《JR上野車站公園口》(Tokyo Ueno Station)獲頒今年的翻譯文學獎。

今年歷經疫情與美國總統大選等風波,「多元性」成為出版界最受矚目的關鍵字,也展現在本次書卷獎的得獎名單。除了台裔作家游朝凱以美國華人的故事獲得小說獎,韓裔詩人Don Mee Choi結合圖像的散文詩《DMZ Colony》也受到詩獎肯定,本作探索美韓兩國交錯的歷史中,由戰爭與殖民關係組成的遷徙結構。非虛構文學獎頒給以Malcolm X為傳主的傳記《The Dead Are Arising》。Malcolm X不只是一位非裔美籍伊斯蘭傳教士,也是跟金恩博士同時代的激進派黑人民權運動領袖。青少年文學獎頒給了非裔跨性別酷兒作家Kacen Callender的《King and the Dragonflies》。

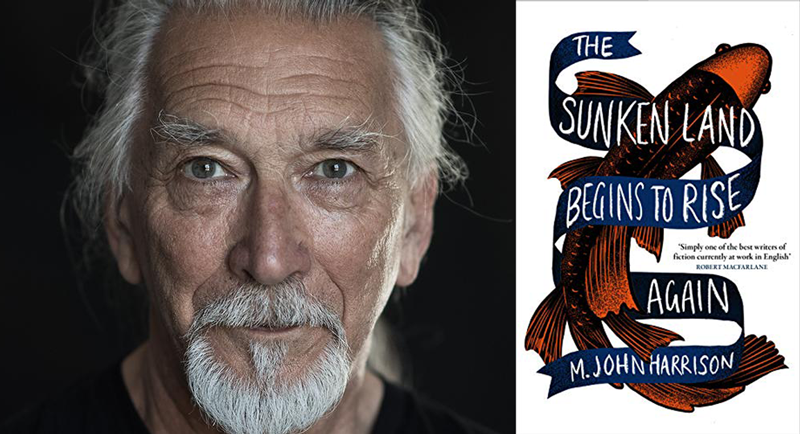

- 英國作家M.約翰.哈里森(M. John Harrison)以《The Sunken Land Begins to Rise Again》獲得表揚文學創新的英國金匠獎(Goldsmiths Award)。書中角色似乎遊走於失憶、幻覺和現實之間:男主角Shaw經歷精神崩潰後開始發生記憶斷片,Shaw的母親患有失智,各地傳出出現綠皮膚新物種的傳言,而這一切都發生在正處於「脫歐」爭議的英國,故事氛圍陰森迂迴,如凝滯的河流般令人不安。《衛報》書評稱哈里森填補了威廉.布洛斯(William Burroughs)和吳爾芙(Virginia Woolf)之間的空白,創造新詞彙,將廣告文案和網路用語融合成獨創的混種形式,以迂迴的語言隱喻現實的巨變造成精神斷裂。

金匠獎創設於2013年,每年頒發給突破文學固有形式的創新作品,得獎者可獲得獎金一萬英鎊。過去得主包括Eimear McBride《A Girl Is a Half-Formed Thing》,以及Lucy Ellmann《Ducks, Newburyport》。

- 英文文學獎最高榮譽之一的「布克獎」(Booker Prize)於11月18日揭曉結果,蘇格蘭新秀作家道格拉斯.史都華(Douglas Stuart)的出道作《Shuggie Bain》從6本決選書籍中脫穎而出。本書背景設在1980年代的格拉斯哥(Glasgow),時值當地礦業逐漸沒落、貧窮問題浮現,主角Shuggie是家中最小的兒子,生活的困難和丈夫的離去讓母親Agnes開始酗酒,但也在掙扎之中試圖保護因性向遭人排擠的Shuggie。

史都華透過書寫呈現自己在1980年代格拉斯哥長大的童年,面對母親酗酒早逝的心傷,以及母子間對愛的感受和無價無私的付出。評審讚揚本書具有「出奇豐沛的情感,描寫細膩⋯⋯角色令人難忘」,並且「註定成為經典」。

【產業消息】

- 童書插畫界盛事「波隆那童書展」往年都在春季登場,眼看疫情並未在今年秋冬緩和下來,主辦單位宣布明年書展將推遲到6月14日至17日舉行。此外,主辦方也新推出「BolognaBookPlus」會議,並請來倫敦書展前主席傑克斯.湯瑪斯(Jacks Thomas)擔任客座主席。此項會議旨在嘗試拓展波隆那書展的版權媒合範疇,納入以成人為目標讀者的書籍。

- 美國出版界「Big Five」將剩四強鼎立,五龍頭之首企鵝藍燈書屋出價約22億美金(約627億台幣)併購西蒙與舒斯特出版社(Simon & Schuster,簡稱S&S)。美國書商協會(ABA)已向美國司法部提出要求,審視此案是否有壟斷之嫌。若併購案通過,企鵝藍燈書屋的美國市占率將從原有的14.2%提升到18%之上,甚至將近三分之一。

繼2012年藍燈書屋合併企鵝圖書、2016年樺榭集團併購柏修斯圖書集團(Perseus Book Group),今年3月S&S的母公司ViacomCBS也釋放出售消息,除了企鵝藍燈書屋,另一巨頭哈潑柯林斯也加入競逐。

近來歐美出版頂層圈「贏者全拿」的合併趨勢明顯,各出版集團都為了增加與亞馬遜的議價籌碼,而努力壯大自身。目前S&S旗下共有約1350名員工,每年大約出版2000種圖書,若遭併購,預計財政與人資部門將進行人事精簡,而在明年正式合併前,S&S的決策者團隊仍保持原貌。

即使企鵝藍燈書屋表示,合併後將依循企鵝圖書的前例保障編輯獨立性,但這樁併購案影響的並不僅是現有的圖書出版方向,及與電商龍頭的談判資本。全美作家協會(Authors Guild)於11月25日發表反對聲明,表示若此案通過,勢必降低市場的競爭性,不只眾多作家與經紀人將更難取得較好的談判價碼,因合併而裁減的編輯人數也會降低出版的稿件數量,連帶降低市場上作者與意見的多元性。●

「其實,一切應該要從Manuel Castells的《

「其實,一切應該要從Manuel Castells的《

2020Openbook好書獎.年度中文創作》山地話/珊蒂化

▉評審推薦語

李欣倫(決選評審,中央大學中文系副教授)

馬翊航善用了「山地話」的「不正確」,以及「珊蒂化」的陰性提示,嘈嘈切切錯雜彈/談出了一曲關於成長、身分的曼妙交響。作者妙語如落玉盤的大珠小珠,全書就在修辭華麗、銳利的音效中展開「入話」:小鎮新家中的壁虎叫聲後,出場的是電動場的爆破聲(作者且在其中看到聲音的各種瑰麗色澤),接著是廣播、情歌、卡拉OK。無論寫小鎮、海岸線、校園、檳榔攤、房間等空間,還是求學、入伍、蛻變成妖嬈「美少女」的成長軌跡,踩踏如歌如咒如怪談的節奏。

每個故事都錯落訴說,每個文字都彷彿長出聲帶,在作者的注目與傾聽下,「水火木石在無限久遠之前都有語言」,於是景中有聲,物事中,抒情與辯證混音,即使不談音樂也自有樂音連綴成背景,詩行鑲嵌、拼貼、掩映,明信片般的人物風俗畫/話卷中,語詞如焰火閃動,折射並回應書名對於話語的深度討論。

作者也剖析原住民身分認同的熱議,抽絲剝繭所謂「真正」原住民形象和繁複修辭,並對各種標籤化的指涉反覆探討。

諧音(如娘娘腔/槍)如千面鑽石映射器世間的無與倫比,呻吟、嚎叫、瘋言、醉語等聲線組合成自己的包廂,歡唱出生命各階段的主打歌後,繚繞不去的是悠遠的尾音。●

【延伸閱讀】

▇作者得獎感言

▇獲獎作家:馬翊航

▇2020Openbook好書獎

▇來看看超過250位讀者的年度好書吧!

▇得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量