●間隙

寫給受折磨的你

The Gaps

平路著,時報出版,420元

推薦原因: 議 文 益

平路將罹病後的生命狀態命名為「間隙」,在渡越無常與非常的人生境遇、身體的毀壞與完好之間,書寫陪伴她,她以此書回饋世界,療傷也療心。書中充滿對於文學與閱讀的信仰,詩意的文字、感受深刻的閱讀體悟外,也附上安定心靈的儀式咒語,不僅是面向疾病與身體折磨,更是經營人生況味。【內容簡介➤】

●後少女時代

劉庭妤著,釀出版,280元

推薦原因: 文 樂

步步驚魂般的生活感,不擇地皆可出的微抗議,後少女的世界平常,畸怪,吵吵鬧鬧,又不動聲色,每個片段都像煞有介事的煉金儀式,做張做致,誠意正心,不知不覺中,忽然就煉成懂得將就的大人了。【內容簡介➤】

●達文西二號

Leonard2Vinci

史蒂芬.拉維瓦(Stéphane Levallois)著,喬一樵譯,大辣出版,480元

推薦原因: 知 設 文 樂 益

非常奇異、原創、複雜的圖像小說/太空歌劇,將15世紀的文藝復興巨匠、帶入科幻未來想像。故事不是穿越回到達文西時代,而是在15018年複製一個達文西,且是從作品提煉基因的複製。達文西的畫作是全書的亮點與主角,惟故事與圖像還是有些落差,在稍短的篇幅裡無法圓滿一個大開的腦洞,但對於藝術的專研功力則不證自明。【內容簡介➤】

●中央站

失去過往與未來,拋棄時間與空間的無家者

중앙역

金惠珍(김혜진)著,簡郁璇譯,時報出版,390元

推薦原因: 議 樂 益

隨著「我」拖著行李箱開始街頭生活,讀者被帶入了故事。焦點集中於「人」的處境與身心需求。第一人稱的視野,切切私語,頓時將讀者的視線拉到與街旁牆角的流浪者們等高。除了空間、遭遇、心緒、慾望,作者對氣味的描寫亦將閱讀提升為3D的體驗世界。依偎偌大車站生活的無家者們,沒來沒歷,讓人失去了故事的脈絡,但脈絡的失去不正是無家者們的狀態?於是,當故事悄然停下,悵然的我們不由得思索,拋下一切以後,人性終無法迴避的究竟是什麼?【內容簡介➤】

●農夫哲學

關於自然、生死與永恆的沉思

Gene Everlasting: A Contrary Farmer’s Thoughts on Living Forever

金恩.洛格斯頓(Gene Logsdon)著,劉映希譯,漫遊者文化,380元

推薦原因: 益

老而罹癌,卻在田野和花園中找到了靈魂的依歸,見證自然的療癒力。平實的文字有如踩入泥裡的腳印,溫柔敦厚,飽含火風土水的滋養,讀來特別紓壓。儘管作者已於2016年回歸他所鍾愛的塵土,字裡行間仍令人覺得不生不滅,明天出門走走吧!【內容簡介➤】

●身土不二,從吃開始

尋找善待人與土地的好食物

寫寫字採編學堂著,遠流出版,399元

推薦原因: 議 益

種在地,買在地,吃在地。本書搜集的有機友善案例,貨真價實,腳踏實地,特別有種返璞歸真的靜好。照片中的燦爛笑容尤其動人,彷彿自帶大自然的光圈,還沒吃到就吸到了正能量,一路讀來感覺地球真是有救了。【內容簡介➤】

●為孩子奮鬥的決心

諾貝爾和平獎得主凱拉許.沙提雅提的生命故事

Will For Children

凱拉許.沙提雅提(Kailash Satyarthi)著,程敏淑譯,木馬文化,420元

推薦原因: 議 益

目前全世界仍有約2億1500萬的童工,這龐大的數字雖然驚人,但也容易讓個體經驗整體化為一個受壓迫群體,讓我們看不到一個個「生命」的血肉與情緒。諾貝爾和平獎得主沙提雅提將上億數字中的幾個印度兒童的經驗、面貌帶到我們面前,讓那些在暗無天日、粉塵漫布令人窒息、高溫脫皮的環境中經受著強力身體勞動的孩子們與我們產生直接聯繫,那是購物車中的一件衣服、也可能只是一瓶水。由此,童工的問題跟生態耗竭/浩劫也息息相關,而不只是人道之事。【內容簡介➤】

●女性主義

21世紀公民的思辨課

Feminismus

朱莉安娜.弗里澤(Juliane Frisse)著,趙崇任譯,平安文化,299元

推薦原因: 知 批 議 益

女性主義發展百餘年來其內涵愈顯複雜,面貌亦愈發難明。這本小書以簡練容易理解的語氣,有意思的小插圖,引領讀者流暢地踏入女性主義的世界,不至於在學理論辯中迷失。書中以性別(gender)、女性形象、身體、性別中立等概念為架構,亦涉及近年來社會中重要的性別時事和議題。這部入門手冊,呼應了女性主義前輩們一貫密切注目社會脈動的姿態。【內容簡介➤】

●暴民法

當國家為惡、政治失控,正義失靈時,人民的反抗無罪

When All Else Fails: The Ethics of Resistance to State Injustice

傑森.布倫南(Jason Brennan)著,劉維人譯,聯經出版,380元

推薦原因: 思 議

嚴謹的哲學思辨、銳利的政治現實提問,又一本公民不服從的理論力作,剪不斷理還亂之時,不如回到原點。任何總覺得國家什麼都怪怪的人,應該一讀。【內容簡介➤】

●印太競逐

美中衝突的前線,全球戰略競爭新熱點

Contest for the Indo-Pacific: Why China Won’t Map the Future

羅里.梅卡爾夫(Rory Medcalf)著,李明譯,商周出版,490元

推薦原因: 議

本書大舉申論了「印太」的地理概念,對企圖南進的台灣頗有激盪之功。書中一張以澳洲為底心的翻轉地圖,東北日韓,西北印度,像極了地球的子宮,好事者當可以從中孕育出更多的聯想和靈感。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

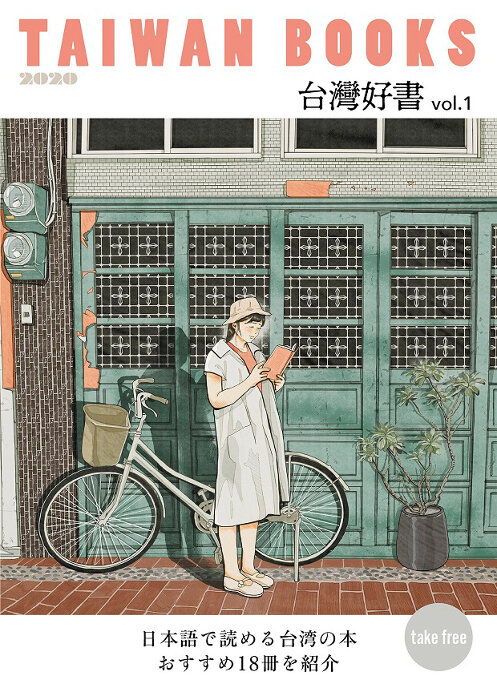

文化部近期於日本發行《TAIWAN BOOKS 台灣好書》日文小冊創刊號,自11月下旬開始可在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心、日本國內超過70間書店,以及日本境內其他台灣相關機構免費取得。

文化部近期於日本發行《TAIWAN BOOKS 台灣好書》日文小冊創刊號,自11月下旬開始可在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心、日本國內超過70間書店,以及日本境內其他台灣相關機構免費取得。

年度論壇3》找朗讀者真難,我只想到梁朝偉:有聲書製作與Podcast數據大公開

2020年Openbook好書獎揭曉前,回顧出版現況、追問未來文化脈動的年度論壇,第三場邀請到漫遊者事業群創辦人李亞南,以及遍路文化執行長吳巧亮。漫遊者文化以紙本出版事業起家,2019年7月作為出版社先驅投入音頻市場,創立遍路文化,主推有聲書、音頻視頻的線上課程等數位內容。講座內漫遊者團隊將分享他們從紙本到數位內容的營運經驗與心得。

同時應邀到場的另一個團隊,是近期備受矚目的台灣原生Podcast服務公司SoundON聲浪。根據統計,去年5月台灣的Podcast頻道還不到100個,然而目前光在SoundOn平台上,就已有超過4000檔節目。聲浪的創始成員,同時也是內容與創意經理Sun,將分享Podcast大爆發之下的產業現況與生態系發展。

透過幾位站在數位浪潮最前線的與談者,Openbook與現場的朋友一同關注學習,追問超越紙本型態的新型數位內容,如何透過平台營運獲利,或開發潛在聽眾讀者的可能。以下是本場論壇的菁華摘要。

.講題:耳朵裡的出版-Podcast與數位內容出版學

.講者:李亞南(漫遊者事業群創辦人)

吳巧亮(遍路文化執行長)

Sun(SoundON聲浪內容與創意經理)

OB:因為疫情關係,今年全球各地對於有聲內容、遠距線上課程的需求都大幅上升。請漫遊者先為我們定義一下,Podcast/有聲書/線上課程的差別。

吳巧亮:首先,三者之間最明顯的差異在於有沒有收費。今天有SoundOn在,我不好定義Podcast,不過大體而言,Podcast是不收費的,有聲書和課程雖然也有免費的內容,但遍路提供的內容是有收費的。

另外則是結構上的差異,會導致目的性的不同。相較於有聲書,線上課程不論是純音檔的音頻,或影片的視頻課程,都更明確以帶給閱聽者結構性知識為目的(這點Podcast雖然也能做到,但Podcast較接近長期的網路廣播)。遍路規畫的線上課程,結構約在3、5個小時,最長到上百小時的完整內容,是更有計畫性的知識傳遞。

有聲書是另外一個世界,有純粹朗誦或有聲劇的表現,相比之下,Podcast可以提供更多形式:對談、單一主持人,或加入戲劇成分等。

OB:今年市場整體對有聲內容的接受度大幅提高,遍路規畫內容的方向和產製有沒有因此轉變?各種Podcast頻道遍地開花之後,對遍路的營運有沒有影響?

吳巧亮:目前遍路推出的有聲書大部分是純朗讀,主要授權方來自漫遊者文化,且較多國外版權。國外版權都有嚴格限制,尤其要用有聲書或要用廣播劇呈現,需要不同程度的授權。

有聲劇相較於廣播劇,是更簡化的聲音表演,遍路已經在規畫明後年會做有聲劇,未來還會有不同語言的發展,可能挑選一些經典,製作台語版的有聲書,也會評估做成客語或原住民語的可能。

還有一個我們現在做的,叫「說書」。說書一般被理解為書的導讀,但我們的編輯跟說書人做了很多不同的專業切入角度,製作出長達一個小時扎實的課程內容。在市場還沒建立有聲文化知識收費的習慣下,目前還沒有很多出版社共襄盛舉,我們希望可以先養成閱聽者利用瑣碎時間的習慣,讓有聲內容大幅發展是好的影響。

李亞南:漫遊者文化或遍路文化的確從聲音部分著墨,找出更多數位組合的可能。像剛才提到說書,也是我目前碰到的很大疑問:說書的權力該怎麼界定?版權該怎麼界定?需要在現階段就釐清。如果說書推廣內容超過合約規定,怎麼收束?尤其有些還會收費。未來還有其他地區的平台進入台灣市場或國際市場,就更應該好好討論版權問題。

OB:2020年被稱為台灣Podcast元年,從目前的節目排行看來,談話性節目和帶有教育性質的專業內容最受讀者歡迎。最初的主持人很大部分是沒有媒體經驗的「素人」Podcaster,但隨著市場普及,越來越多名人進入這個領域製作節目。請問SoundON如何看待未來Podcast在主題與版圖上的變化和趨勢?

Sun:去年聲浪內部曾盤點過,台灣繁體中文到底有多少人在做Podcast,當時大概不到50,今年到11月為止,後台目前已經有四千七百多檔(包括停更的)。

去年9月SoundOn正式上線發表,即便其中有很多素人主持,但SoundOn最初的策略可以想像成「音頻版的Netflix」。我們也設立自己的內容製作部門,剛上線時,就有20檔不同的議題內容。

為了讓節目有區隔化,尤其名人要踏入Podcast,通常會思考是要繼續講粉絲熟悉自己的原本主題,還是開發其他新主題。也許比較好的作法是,在原本的人設基礎下,利用Podcaster的新身分,詮釋另一面的自己。

OB:從平台的角度來看,SoundON對於「有聲/數位內容」的未來趨勢,有什麼觀察或預測?

Sun:根據我們的觀察,台灣人很渴望學習知識,尤其是理財或投資相關的內容,上線後排名都會非常前面。第二種是名人,會自帶原本的流量,再從排行榜上吸引一些原本不認識你的人。

重點是,要怎麼維持住熱度?如果從排行榜開始往下掉,可能是主題沒有契合聽眾繼續收聽的理由,或是內容沒有對應到聽眾善用破碎時間的需求。例如聽眾可能習慣利用通勤時間,去聽學語言或正能量的節目;做家事的時間去聽講幹話的節目,或是睡前去聽訪談型節目。

對於未來版圖,SoundOn很強調多元性,不論是素人或名人,都有成功的機會。但節目越來越多,也吸引大家開始研究器材、音質、空間,去追求錄製的精緻度。

OB:接下來我們想請教兩個團隊的獲利模式;漫遊者「遍路文化」的收費方式和實體出版相似,是由讀者直接購買課程內容,而聲浪則以廣告投放為主。

請教漫遊者,作為台灣最早投入有聲書製作的出版社,為何要自行成立線上課程平台?遍路文化的平台會上架其他出版社的內容或課程嗎?或者會把自製內容上架到其他平台(如Readmoo)嗎?對於有意加入有聲內容製作的出版同業,有什麼樣的建議?

吳巧亮:最近有一本賣比較好的書,成本大概是十萬多一些,上架半年,大概回收了六萬多。紙本書再版是需要成本的,像紙張、油墨、鋪貨。但數位商品不用,上架之後只要製作成本回本就是回本了。遍路不怕同業搶市場,反而鼓勵大家一起加入,把市場做大。希望大家有信心,有聲書並沒有想像中那麼艱困。

做線上課程會發現,有些課程會凋零,也有些內容會茁壯,譬如技能類的剛需內容,不去吸收學習的話,職涯就會受限。像遍路賣很好的一門課是羅浮宮的導覽,這不是工作所需,但會是你人生中需要的課程。

我們會自己做平台,是有點逼不得已。因為希望為數位商品、線上課程找到最好的出路,就需要一個平台,讓產品有最好的曝光管道。同時我們希望平台能讓讀者有較好的使用經驗,而這些經驗是需要不斷優化的。有了自己的平台,就能收集自己需要的東西。

有些平台的屬性和觸碰到的讀者群會不太一樣,但任何電子書平台我們都會盡量上架,因為他們可能有較好的使用者經驗。我們不會把所有課程跟內容鎖在自己的平台上,遍路希望我們的產品可以在各個地方都被看到。

李亞南:說實話,漫遊者不敢宣稱有資格建議別人怎麼做,也不敢自居先驅。去年遍路成立之前,已經有很多出版社或出版集團在做這件事情。或許是因為力量分散,也沒有較大的平台讓大家一起被看到。

漫遊者或遍路其實很小,沒有很大的資源,但希望我們做的任何一件事情都是有意義的。如果不是疫情,或許我們不會這麼快看到音頻、有聲市場這麼具體且巨大的崛起。我們可以分享的心得是:未來是沒辦法被等待的,要做才有未來。並不是誰在等誰,而是市場已經在推動,隨時可能一觸即發。

每個出版社的做法不同,漫遊者做為遍路的有聲書音頻來源,其實跟很多出版社的條件相比是不足的,漫遊者最擅長的是做翻譯書,大部分是國外的作者,如果要轉製成有聲書或其它音頻,有很多版權要談,很多成本要付出。我們很少自己的作者,要重新開發,非常辛苦。

這一點,有太多出版社擁有豐厚的資源,你們可以打開自己的書單看,最少能找到一到三本做做看,都可以累積一些經驗,決定下一步該怎麼走。尋求授權的方式、找尋平台合作,或是自己找到結盟的出版社等等,有很多嘗試的可能性。

OB:有聲書的製作成本高,透過自有平台販售,猜想會需要滿長的時間才能回本。漫遊者投入有聲內容製作+平台經營,除了累積經驗之外,藉由直接接觸讀者、累積後台數據,是不是更能掌握當前或未來讀者對知識的興趣需求?

吳巧亮:遍路目前的數據不夠大,稱不上什麼大數據,但的確已有一些客群的樣貌出現,也會決定我們接下來做什麼樣的課程、什麼樣的有聲書。另外,我們也跟服務視障同胞的有聲書推展協會合作,只要有視障同胞跟我們購買有聲書,遍路即免費提供。這也是當初我們做有聲書時,就想推廣的。之前我們邀請知名演員連俞涵小姐幫我們朗誦一本書,她二話不說就答應了,因為她的粉絲曾留言給她,表明自己視力障礙,希望她可以朗誦一本書。像這樣的社會意義,也是有聲書值得發展的原因之一。

李亞南:有聲書製作的成本高低問題,其實是由市場決定。當初電子書成本要5000元,現在只要3000。當它5000的時候,不做的還是不做,因為看不到市場。有聲書的市場現在也仍舊是這樣。

紙本書如果定價350元,電子書大概賣個50本就打平,大家就會做,因為便宜啊。當不知道市場在哪裡時,做一本就是一個洞,什麼時候回收不知道。但可以觀察周遭的閱讀經驗,觀察自己跟年輕一代的使用經驗,還有國際有聲市場的發展。近十年的數據不斷出來,英、美、日、挪威、瑞典、中國等,都是音頻市場大量崛起的地方,以每年20%以上的速度成長,有些甚至超過。台灣今年出現Podcast元年,如果等到時機成熟才做,可能會失掉很多東西。

OB:剛才Sun提到目前在SoundOn上架的節目已經超過4700檔,但外界推測,真正有獲利的節目應該還是少數。根據SoundOn的觀察,哪一種內容類型更能吸引廣告,讓更多讀者願意下載收聽?廣告主通常在意的是什麼?

Sun:很多想進來做音頻的創作者,會詢問可以做訂閱制嗎?我們都告知:無法。因為Podcast是公開的,透過RSS,各個平台都可以抓取。如果改成訂閱制,就不能稱作Podcast。

在營運上,雖然目前的Podcaster只要努力做,就有可能出現在排行榜上。但我們必須先擁有台灣大多數創作者的數據,才能追求後面的變現,所以剛開始要說服大型流量的人轉到我們家的平台。

六、七月時,SoundOn建製內部的業務團隊,因為有大量Podcaster數據,可以推廣給品牌主、代理商、廣告商。一開始沒聽過Podcast的人都會先拒絕,所以我們會主推本來就很有名的創作者。至於報價,潛規則公式是:收聽量的一到一點五倍。目前的市場還不像拍影片(如youtube)那麼大,但也相對輕鬆好入手。由於我們的原創節目流量還不差,前期以原創節目為主去接廣告。根據11月的統計,非原創節目已經達到55%獲利。

像SoundOn「三本柱」之一的《股癌》,幾乎每個月都在漲價碼,翻倍成長到目前一集20萬。通常業主來下廣告時,我們會直接反問對方的預算是多少,再推薦其他中型的節目,建議他同樣的預算可拿來下到5檔節目。這5檔節目的聽眾都會聽到,可以觸及更多業配互動。

除了收聽量,廣告主更在乎TA(目標受眾)到底準不準。這是新型的投放方式,但Podcast最大的優勢就是隨選、隨聽、隨地,廣告主也知道很多人會回聽。

OB:中國的熱門線上節目《羅輯思維》推出「得到」App,並且提供會員《得到品控手冊》,協助讓市場加速成熟。請問對於有志加入Podcast的創作者,SoundOn有沒有計畫製作類似的Podcaster養成教育手冊,提供內容面的經營攻略?

Sun:中國的音頻節目偏知識型、收費型,SoundON比較走美國的經營模式。我們認為在台灣還沒有完全打開Podcast市場的狀況下,應該先做免費,以廣告收入為主。至於創作者該如何成為質量較佳的Podcaster,其實很多知名的Podcaster都曾在節目裡分享他們使用什麼器材,用哪一款麥克風、哪一型監聽耳機,有些自營社團也會討論器材的選擇,更進階的甚至打造專屬的錄音間。

OB:請簡單分享今年個人的閱讀,並推薦讀者一本書或一個節目。

吳巧亮:收到題目時正在校稿,我正在聽赫曼.赫塞的《流浪者之歌》,思考人生如果要有使用手冊的話,知識獲得的方式有沒有使用手冊,或必然的途徑。我讀電子書,也聽有聲書,但真正重要的還是內容。吳明益老師的《苦雨之地》也跟今天聊的有聲書有關,在第二篇〈人如何學會語言〉提到聲音在溝通裡的意義。我非常喜歡吳明益老師的書,很希望出版吳明益老師作品的新經典文化,可以找他做有聲書,我非常想聽,如果是老師自己朗讀的,我會覺得那是很棒的體驗。

李亞南:我最近看了6+1本書,名字都是《異鄉人》;法文版、兩個英文版、兩個中文版,還有我們自己的版本,根本是六個不同的《異鄉人》。因為要錄有聲書,用文字閱讀跟用聽的當然不同。聽的時候需要修稿,就會自己加一大堆腦補的連接詞,結果放在《異鄉人》上完全不管用。

為了把文字轉成有聲的過程,讓我重新認識文字本身具有聲音的力量,它的呈現仍然是一體的,只是閱讀時能否意識到。+1的部分是大塊出版的《尋找異鄉人》,是讓人感動又深入的文本分析,後來我把《異鄉人》的文本改回九成以上,恢復到原來的譯本,我從中得到很深的閱讀經驗。推薦各位一年至少深讀一本書,至少一年讀一本有聲書。

Sun:推薦李屏瑤的新劇本《可寵》,這是她跟阮劇團合作,並在嘉義草草戲劇節以讀本方式演出,想購買的朋友可以洽阮劇團。除此之外,閱讀上我都是選擇作者,譬如吳曉樂、李維菁、黃麗群。若是選擇主題,則會傾向女性議題相關的作品,如《她的名字是》,或同志文學,像最新的書是李屏瑤的限量小誌《百年百合》。

座談結束後的問答階段,現場讀者提出了許多精彩問題,特摘錄如下:

Q:現在有很多導讀或說書平台,往往一本書有很多人,在很多平台上分享推薦,Podcaster到底需不需要取得出版社授權?

Sun:如果不顧版權問題,我們的客服會被灌爆,或者一直收到存證信函,我們不得不把節目下架。目前SoundOn已經跟法律白話文和一位黃律師合作,一起指導創作者,如果要在Podcast裡面「讀書」,要取得什麼樣的版權,或是徵求出版社可以開放宣傳的比例。

李亞南:其實目前的Podcast是沒有收費,沒收費又來徵求授權的,我們都萬分感激。如果是像收費的「說書」該怎麼辦?很大問題是:節目本身涉及營利行為,引用的內容範圍又遠超過宣傳的許可。宣傳許可的引用百分比有的是10%,一般是15%,這很難認定,要怎麼算也很有彈性。

面對收費的「說書」,很可能是用摘錄的方式授權。這個區塊太灰色了,但還是必須要提出來討論,尤其如果宣傳的行為為Podcaster帶來大流量,這個流量是可以變現的,追究起來確實會產生版權的爭議。

Q:想問遍路文化,說書的服務如果做成課程收費,這其中遍路文化是如何拿捏書本內容分享比例、進行內容構思?(在版權問題尚未被處理的時候)

吳巧亮:遍路的所有出版品都是在漫遊者文化出版的出版品,所以不會有侵害版權的問題。說書最重要的是切入角度,內容的比例要看版權的比例,書的內容只是一個引子,讓說書人可以用他的角度去詮釋,引用書裡的概念,但舉的例子卻可以與我們的生活相近。

Sun:我們會對廣告主強調,先不要太在乎你的轉單率,Podcast目前只有幾位轉單率比較好。他們的聲音可能比較好聽,或製作是比較自然無痕的,而不是動態硬插入型的。至於收聽量的統計區間,大概是每個月會更新一次報價。

Q:廣告商是跟Podcaster買廣告,還是跟SoundOn購買?

Sun:SoundOn想要做台灣最大的Podcast廣告代理商,像上上周推出最新功能:數據追蹤碼。裝上這個程式,你的數據就能在我們後台被看到,業務報價會比較快。

業主要跟Podcaster買廣告還是跟SoundOn買都可以,因為有人也會簽獨家代理,讓SoundOn抽服務費。有些創作者是非獨家,而代理的差別就在於「會幫忙把關」。

Q:請問SoundOn跟Firststory的差異?勝出點會是什麼?

Sun:目前的差別是他們內部是沒有業務的,外部有合作代理商。但我們想要做一條龍的呈現,打造完整的生態系,所以我們很早就有自己的原創節目,他們則是近期才開始。從製作到變現,我們都可以幫忙服務,在目前Podcast平台中團隊的建制也是最完整的。

Q:想請問遍路,因為剛剛提到覺得有聲書是書的內容的變形,那有聲書現在的使用者是從原本圖書的目標群眾再分一群出來?還是本來就獨立於書的TA,沒有重疊?另外,有使用什麼方法開發新的目標客群嗎?

Q:請問漫遊者/遍路是如何選擇有聲書的敘述者呢?

吳巧亮:目前是讓配音公司幫我們找適合的人,但什麼是適合的人?之前遍路做一本書《莫斯科紳士》,尋找朗讀者的過程可以和大家分享一下。因為故事是敘事者從年輕到60幾歲的人生,而主角是個末代貴族,所以朗讀者的聲音需要能從年輕到老,並且是貴族的聲音。請問大家現在的腦海中有出現聲音嗎?(眾笑)。

我先前想到唯一的人選是梁朝偉,但唸有聲書有個要求,就是國語要夠標準,不然讀者會很想把書拿出來看。梁朝偉的國語不是很標準,但這是我唯一想到有貴族氣息的聲音。

《莫斯科紳士》後來的配音受到大家的肯定,但中間錄音的過程,編輯跟朗讀者磨很久。磨聲音的過程真的很難形容,一方面要符合作者敘事的表現,二來是編輯的意志也很重要。如果編輯沒有概念沒有想法,對作者或主角沒有任何詮釋想像,是很困難的。

比方做《愛麗絲夢遊仙境》的有聲書,大家第一印象是找女生唸,可是在國外的原文版本,很多是男性朗讀者,因為可以是從旁觀者、第三人稱的角度來講這個故事。這就是編輯意志的展現,你怎麼去詮釋這本書。遍路文化很尊重編輯怎麼想像這本書,敘事者就在編輯的心中,我們的編輯選擇的就是最接近市場的聲音。●

【聲音內容.延伸報導】

▇2020Openbook好書獎

▇來看看超過250位讀者的年度好書吧!

▇得獎好書,各大網路與實體書店熱烈推廣中

指導單位:

主辦單位:

贊助:

合作夥伴:

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量