對談》時間一定可以重來,是寫作讓時間重來:黃暐婷《少年與時間的洞穴》vs 陳宗暉《我所去過最遠的地方》

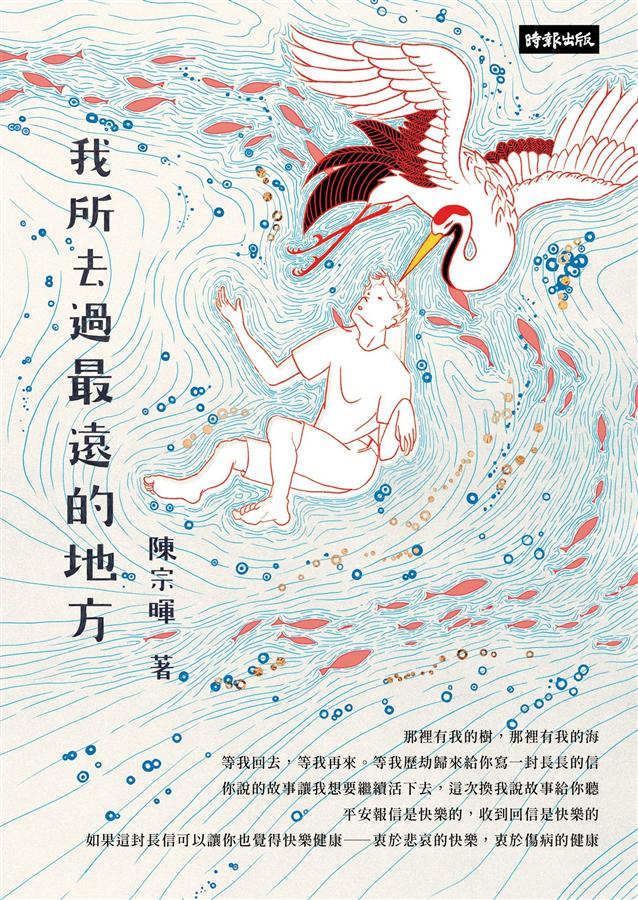

陳宗暉與黃暐婷皆畢業於東華大學,近期二人不約而同地推出新作。《我所去過最遠的地方》是陳宗暉的首部散文集,用詩化的語言、小說的敘事,表達散文寫作最真誠的心;《少年與時間的洞穴》則是黃暐婷蟄伏兩年多,交出了第一本長篇小說,透過對「時間」的探問,帶出不同故事線的交錯與交集。

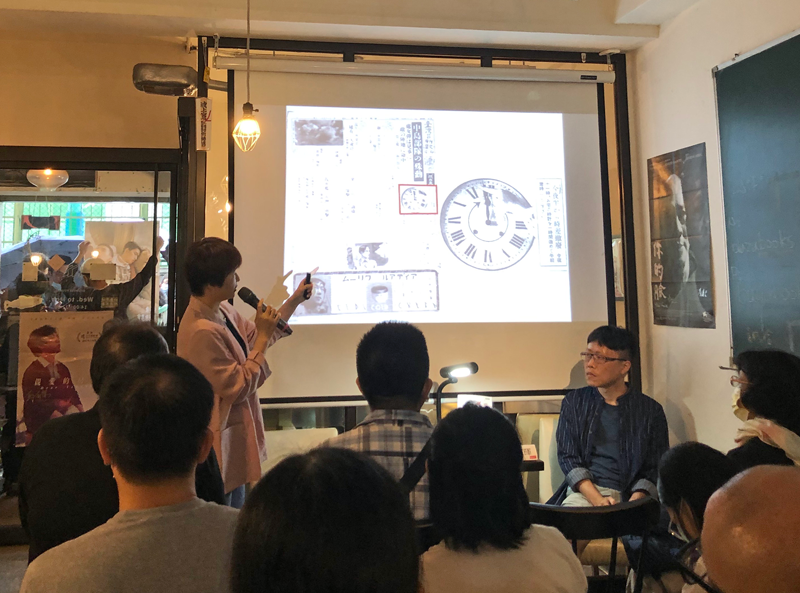

一本順著氣流起飛翱翔,一本下潛海底與氣泡共舞,透過事前不知、事後察覺種種偶然與巧合的漣漪,召喚了相同的時間感,藉二人新書問世,在讀字書店舉辦新書分享會,成就這次跨時同學的幸會。

微雨的臺北午後,兩位作家談及各自的堅持與自我測試:那些改變與被改變的東西,如何展示在他們的寫作生活裡。兩人同時重新提問、重新註解自己的作品,也在彼此的書寫裡尋找心有所感、類近的關鍵字相互對話。

▉與寫作的距離

黃暐婷首先談起漫長的小說準備時光。在小說走往她的心裡深處之後,如何經歷不被他人看好,建議自己轉往寫作散文的跑道,讓她起了複雜的心緒與挫敗感,最後又是如何不氣餒地重新以小說跟上自己的經驗。

她回述起家裡開設工廠,放學時候常常看著工廠旁的水溝裡,漂浮著大型小型帶著惡臭的垃圾,這樣的畫面為她的童稚時期啟幕。做為工廠的女兒,她踏上的是另一種「非典型文青」的旅程。直到大學接觸了文學,「意識到文學的魅力,很快就決定要寫小說。」選擇這個文類,因為「被小說創造出來的世界觸動,也想成為用小說創作出世界的人」。她自謙沒有天分,沒有才華,唯一有的就是意志力。

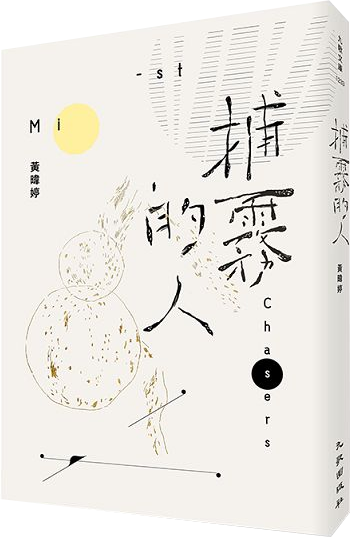

2016年,黃暐婷終於出了第一本小說集《捕霧的人》,以水的形式作為意象,來象徵角色的生命狀態與困境。「捕捉霧氣」既是一種文學隱喻,也是一種真實存在的科學技術。

當初她在自然期刊上看到這個概念,覺得「在多霧的地方架設網子,試圖捕捉一點可用的水,和我們人生很像,總張開雙臂想把握一點什麼。」這個意念也和寫作很像,「以文字為網,試圖撈取捕捉各種微妙的事物,然後在你心裡面留下一點震動的東西。」她喜歡透過不侷限的閱讀,在非文學的領域,也能感受一些文學上的觸動與啟發,這些都是進一步推動她去寫小說的背後緣由。

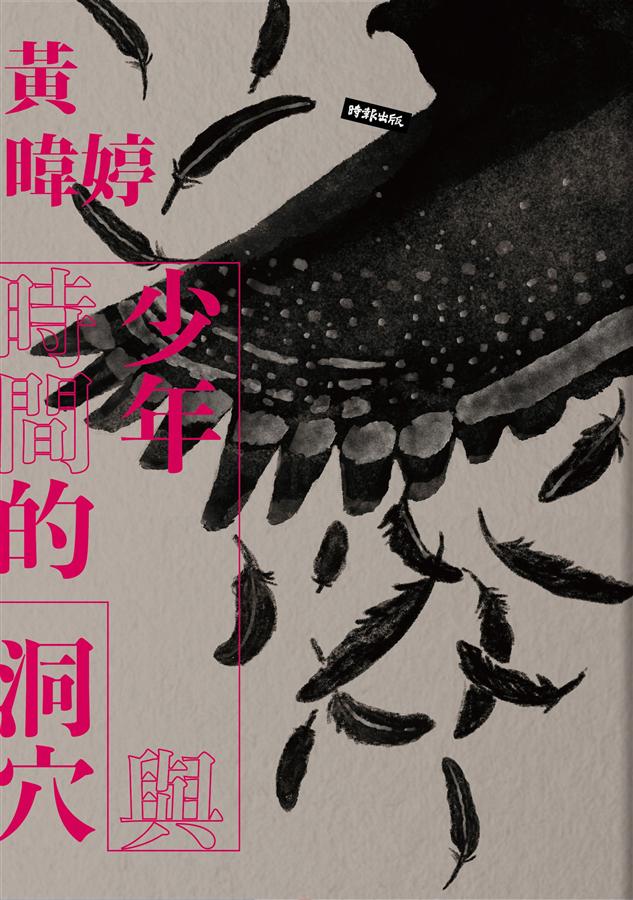

《少年與時間的洞穴》是黃暐婷的第二本書,也是她初次挑戰長篇小說。寫作契機來自於她在2017年的一則新聞裡看到,有人在網路公共政策參與平臺上提案,希望臺灣時間能加快一小時,變成跟經度上比較接近的韓國、日本同步。這提案有其政治上的考量,也在當時引起或正或反面的各種討論。

這份提案,讓黃暐婷重新發覺自己「沒有這樣想像過時間」,一直以來都將時間視為「理所當然的存在」,為此她開始多方尋查與研讀史料。她分享了臺灣在歷史上如何經過三次時區的改變——時間的現代概念如何由殖民時期日本政府在1896年引進,再因1937年的皇民化運動,1945年日本戰敗,從而將臺灣時間畫入西部標準時,後改為中央標準時,最終又回到西部標準時的過程。

在1937年9月30日《臺灣日日新報》夕刊裡,黃暐婷發現一張提醒讀者今晚11點必須往前調快一小時的示意照片。讓她感到震撼的是,「決定時間的不是自然、不是太陽,而是當權者的手,撥動指針,時刻就此改變。」《少年與時間的洞穴》就從這份震撼開始。她在小說中把時間調快一小時,命名為「新時」。是一個在晚上11點之後的現代,也就是時區改變之後所發生的故事。她補充,「11點」就像背對背的兩個人,可能因此錯過,但也可能相遇。

▉與自己的距離

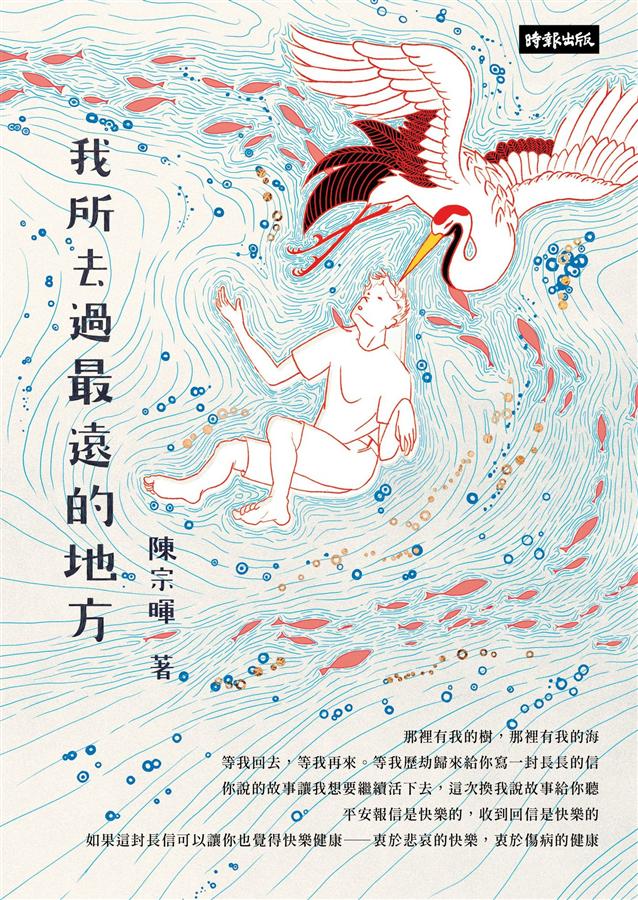

相較於黃暐婷從外圍往核心,談論對小說的投注以及對角色的愛;陳宗暉則慢慢從細部核心開始向外擴延。他將種種思緒與敘述先壓縮為一句話:「向內縱身,向外連結」,認為這就是《我所去過最遠的地方》散文集裡,最想傳遞、最想分享的感受。

這些稿件原先一直放在抽屜,當成自己的最後一本書,或許也可能不會出版。無意中因為編輯的邀請,它們得以從沉睡的形式被喚醒,而有機會成為第一本書,變成一種「紀念的感覺、祝福的意味」。陳宗暉不只一次談到,他非常珍惜這些相遇。

他從書的封面帶入內容:圖像設計中間有一個人——他引黃暐婷的書名為喻——彷彿掉進了「時間的洞穴裡面」,像過去十年掉進洞穴的自己。收到定稿時,陳宗暉人在醫院,無論是上方像是在叼著這個人的鶴,或圍繞在這人周邊的小魚與泡泡,對他而言,都像在擔心與鼓勵一個掉進時間洞穴、掉進時間之流的人。

從這樣的畫面,陳宗暉感受到很明確的祝福和拯救。他說,就像這本散文集,雖然表面上以疾病的三個進展為輯名——像是書寫與疾病一起生活、帶病的人一起旅行,以及生病之後怎麼跟這樣漫長的時光共處——「這三個階段,表面上好像是疾病的階段跟演進,但也可以把它想像成是自我拯救的三部曲」。

那份自我拯救是,「拯救那個以前的我,那個以為投擲出去的手榴彈已經爆炸所以趴下尋求掩護的我。」陳宗暉用「逆時針跑操場」的感覺為意象重新說明,那樣的方式就像「不斷的向內縱身,但跑到一定程度之後,它也會產生向外連結的力量。」

關係的意義不停改變。他認為書名「我所去過最遠的地方」,可以是物理上遙遠的距離,也可以是「我跟我自己的距離」。那份距離與矛盾讓他以這樣的形貌談論自己:不擅長說話,但試圖去當解說員的人;從小就害怕去醫院,但長大之後總是一個人去醫院的人;害怕人群,又希望他人產生連結。又或是,一個從小沒有母親的人,怎樣與他想像中的母親一起長大,再把自己誕生一次。

寫作這本散文集時,陳宗暉常不斷的寫信、走路、跑步,這樣動起來的感覺也很像一種靜態的旅行。他說,現在這些看似無用的事情,也可能拯救了過去的自己,或未來某一刻的自己。當他脫離常軌,不曉得如何回到原來的軌道時,總覺得不如就繼續走下去,在脫離軌道的過程中,創造自己的軌道。

而每當他想要這樣在生活裡實驗,在「正規的醫療與科學之外,找到另一種自我療癒的方法,不是想到花蓮,就是想到蘭嶼。」他在蘭嶼找到一種復健的可能,就像他空空的童年在蘭嶼找到第二次補償,在蘭嶼第二次長大。

▉與時間的相遇

黃暐婷分享了自己虛構小說中的人物:編輯阿基、小說家莉卡,如何成為說故事的人,如何藉由寫作穿過一個又一個時間的洞穴。她最喜歡莉卡筆下角色少年朗。書裡的所有角色都受限於「新時」這種人為的時間,只有少年朗用自然的方式感受時間的存在、觀察時間的流逝。他甚至提醒身為作者的黃暐婷,自己曾經是個怎麼樣的人,無論對時間的感覺是線性、交錯甚至隨機,「不要忘記月光和鳥鳴,那才是真正的時間。」

陳宗暉則藉同樣的句型提醒:「不要忘記海洋和森林,那才是真正的時間。」每個人都有自己的時間感,他讀黃暐婷的作品,被「時間一定可以重來」這句看似稀鬆平常,但最後累積力道的話打動。

陳宗暉說,「創作就可以讓時間重來」,寫作「讓自己再回去災後現場,看著那個抱膝蹲下的自己,一定會有新的改變、新的想法,不會只是倒退過去,什麼事情都沒有發生,就回到現在,因為時間就是可以重新自我定義的東西。」

他沒有只待在房間或醫院,而是去到遠方蘭嶼,與蘭嶼朋友阿文相遇,重新定義了這個受傷的島嶼,也重新定義了曾經讓自己受傷,如今抱持期待的4月。而與曾是大學同學的編輯重逢,則感受到自己的作品被保護,「允許錯誤的存在,讓生病的句子還是可以發聲,而且等它好好的康復。」

時間如何延宕,世界如何是距離,陳宗暉盼望這兩本書的陪伴,能給予這個大家「一起進入隧道」,備感困頓的2020年一點祝福:「當隧道感忽然入侵了你的生活,可以想像成,這樣的黑暗是因為有一場電影要開始了,電影看完,出口就到了,天就亮了,病就好了。」●

|

|

|

作者簡介:黃暐婷 |

|

|

|

作者簡介:陳宗暉 花蓮文學獎散文獎、新詩獎(2005) |

書.人生.陳昱文》活了一百萬次的書

▇書的吉光片羽

鄰近花蓮港的吉光片羽咖啡店,過往是日本教師宿舍,至今仍保留著日式建築的格局。和室內不僅吊掛塗抹著花蓮山岳峽谷的油畫,亦擺置老闆的藏書。木格子裡站立著村上春樹的小說、臺灣的山林書寫、中外現代詩集等。

「我喜歡買舊書,有時書的主人會在扉頁寫字。」陳宗暉學長在咖啡店內靦腆地對我說。收藏舊書同時能走入原擁有者的故事與創作者的生命指紋,那是從支流小溪走進水源地的過程。我懂學長興奮的心情。

▇網拍世界:誰是神秘人?

起初一頭栽進去的是網拍舊書世界。仍記得第一次按下出價的金額,手捏著滑鼠不斷冒汗。有兩位競標者的暱稱,讓人印象深刻。一位是「神祕人」,他/她喜歡的書籍品味和我相近,彷彿有讀心術,總能在最後一分鐘出手,以略高於我的底價的數字得標,揚長而去。另一位是讓我不敢再次出價的高手,因為他/她的名字是「已結標」,好幾次將我凍僵在電腦螢幕前,以為錯過了時間。

彼時我自認為懂「錯過的遺憾」,卻又不了解其實「可以錯過」和「可以遺憾」,是一種美好。有回硬著頭皮標下我負荷不了的二千多元書籍,是阿嬤拿私房錢相救。

即使網拍是對著書籍照片選購,也有人的溫度。每回拆包裹,總發現寄件者以不同的巧思對待書籍,或包報紙加裝紙板,或套上泡棉,或塞入藝文活動小卡。有回,我收到了一封長信與誠品禮卷。因她知道我愛詩,特地分享過去閱讀方娥真詩作的心情,也鼓勵我去實體書店找祕笈吸收創作的養分。

▇實體書店:詩是隱形的羅盤

我一直沒有把那幾張禮券花掉,卻不斷踏上逛實體書店的旅程。北投蘭臺藝廊書店門口漆著酒紅色顏料,店內擺著典雅古物,絕版書籍陳列於一木櫃中,黑膠唱盤低嗓地哼著歌曲。原來黑膠唱片發音的頻率,是老闆May剛好能清晰地接收到的音頻。大多時候我們以筆交談。店內有一個吧臺,可以點咖啡飲品及湯頭鮮甜的牛肉麵。詩作第一次見刊於《創世紀詩刊》,我興奮地拿到書店分享。至今仍記得被邀請簽名在詩刊上的心情。

詩是隱形的羅盤。沿著它的方向,我經歷了未曾想像過的風景。

蘭臺藝廊曾有位店員是PTT詩版的管理員。她自掏腰包,募集款項,為詩版上有「十推」以上的創作者印製詩卡。當我看見那些暗黑色的小詩卡,打印上白色的詩句,好像有無以名狀的光芒在黑夜裡閃爍。有次店員神祕兮兮地出示夏宇的《備忘錄》,我小心地捧著詩集走入藝廊附近的「小店」,並宣稱我也「撿到」了一本。

和書店的空間、藏書、店員、老闆互動,是認識一個場域最迷人的途徑。

二訪臺南府城舊書冊時,頗為驚訝搬遷後的地址位於地下室。尋訪的下午,天空傾注了一陣豪大雨。抵達地址沿著像進入停車場的弧形斜坡走下去,目睹一個個沙包守護著兩位書痴老闆的寫作夢。這裡不僅有各式文學絕版書籍,亦有臺南女中「奇幻社」寄售的作品集。就在我一邊翻尋著灰塵較厚的書櫃區域時,一位穿著米老鼠的弟弟竄了出來。原來弟弟就住樓上,趁著和家人倒垃圾的空檔,一個人到書店讀故事書。

不久,一陣吉他的弦聲在府城舊書店內迴盪。來自花蓮的青年K,以音樂傾訴著他在販售運動用品遇到的挫折,這是他的第一份工作。K的家庭從事調整筋骨的事業,他細心地教導書店老闆如何保養身體。卡夫卡筆下的K承受大體制的禁錮,無法進入城堡。府城舊書店卻是來自花蓮的K溫暖的避風港。老闆潘景新是位詩人,他特地朗讀書寫花蓮的詩作〈輕輕 別驚醒那一方湛藍〉稀釋K的低落情緒:「黑潮湧動 鑿刻整座岩壁/鯨豚旋躍 搜攝海天喧囂……」

藏書高手D曾指點我多逛較少人去的「冷攤」,才能買到罕見的詩集。我抱著期盼來到板橋夜市裡的「廉價書局」。夾在挫冰攤位和臭臭鍋攤位之間的書店營業到晚上12點。有別於一般書店複合式經營餐飲,廉價書局同時販售串珠與簡單的五金產品。老闆娘說,附近滷味攤老闆有次開了30本書的書單,廉價書局幫忙找到了其中的20本。逛書店不是「文青」的專利,這是矗立在熱鬧的叫賣聲與機車引擎聲之間的廉價書局教會我的事。

書店可以沒有賣詩集卻饒富詩意,例如鹿野的元山書店。目前元山書店主要販售文具。晚上9點仍有社區的民眾趕在打烊前急著買畫圖紙。書店的主人潘二姊是位蝴蝶迷,也喜歡透過顯微鏡觀察植物的紋理。她的夢想是到各地演講分享蝴蝶的美及推廣生態保育的重要。

潘二姊的妹妹是鹿野圖書館館長,在當地持續推廣「書目療法」,讓在普悠瑪事故中心靈受到傷害的小孩有個縫合傷痛的契機。我到訪書店的傍晚,寒流壟罩整個鹿野鄉,喝著潘二姊煮的林道咖啡,聽她說向大自然學習的故事。我知道小鎮,因為有這間書店,不需用顯微鏡即可感受的細緻人情,而更加美好。

▇小城地攤:我的重慶森林

我的重慶森林在花蓮。森林長著各式蔬果、越南甜品、速食煎糕、漂流的神像、透明的玻璃杯以及神祕的舊書攤。

花蓮重慶市場旁的六期重劃區有座跳蚤市場,是我淘舊書的祕密基地。何岳璋先生是跳蚤市場內少數堅持開大陽傘及攤開桌子售書的愛書人。何先生常去門諾醫院擔任志工,也加入花蓮當地的動保團體。剛從土木工退休的他,忙著幫媽媽照顧菜園。菜園內種植著木鼈果、秋葵、辣椒。「不知道為什麼我種的木鼈果苗長大後都不結果?」何先生以帶著困惑但坦然接受的口氣說。

因為在金門當兵時發了高燒,何先生進了加護病房氣切,命保下來了,但是手指較不靈光,需要長期復健。開朗的他總是貼心周到地從廂型車上搬椅子給客人坐。電話中知道我想逛他的書攤,便堅持前一晚要好好整理家中的藏書。

重慶森林內有位擔任導遊的王先生,也是書痴。我曾蒞臨他家的藏書區,購得志文版《惡之華》。跳蚤市場內亦曾有一位原住民阿姨賣書兼賣香腸,在聞到烤肉香的同時,我也留意到她擺在地上沾著沙塵的《人間》雜誌。有次因在地攤前站了許久,猶豫要買哪幾本書,熱情的阿姨就拿了一罐舒跑給我補充水分。因為太思念這份情誼,有回便跑到阿姨上午擺完書攤後去工作端菜洗碗的「尚好吃」餐廳點餐。阿姨竟偷偷地加點了煉乳炸銀絲卷請我,那甜滋滋的感覺攪和著內疚感,始終貯藏在心中。

▇作家書房:未擠擰的檸檬片

我和杜家祈老師約在小餐館用餐。家祈老師分享近期正閱讀《好人總是自以為是》,亦談她在香港教兒童文學的經驗。有次課堂報告上,學生導讀繪本《活了一百萬次的貓》,震動了她的心靈。她淡淡地說好像我自己發生的故事。我們點了一份黃魚,味道鮮美,不過餐盤中的檸檬,她始終沒有去擠。在離開餐館時,家祈老師提到最近常夢見她的先生孟浪,她當作是兩人的約會。

和家祈老師相識是在花蓮高中校園內舉辦的香港文學講座,她特地來會見老友廖偉棠先生。講座後的小酒館內,家祈說想把孟浪的幾本著作捐給花中圖書館。於是,我有機會走進收納情感、記憶、自由理想的空間——孟浪先生的書房。書房擺著孟浪喝了一半的礦泉水、使用過的雞毛撢子以及顛倒擺放的書籍。2018年2月6日大地震時,將書房內的書籍震落一地,地震後沒多久孟浪的病情惡化。我猜想因此家祈老師沒有力氣及心思將書籍擺正。據說跌落一地的書籍還是商請好友到家中擺上書櫃的。

家祈老師贈予一薄冊上海地下刊物《姐夫》。刊物裡有孟浪的詩句:「反正我有幾個熱血朋友幹掉了自己/共產主義也是那樣地血淋淋/以後讓我們的傷口盯著月亮」,真是生猛有力的詩行。孟浪書房中書籍、文具的擺設,靜止在某一時刻,好像他隨時會回來。我知道家祈老師說《活了一百萬次的貓》很像她的故事是什麼意思,也懂那片沒有吃的檸檬的滋味。繪本內有一隻不斷復活,並不擔心死亡的冷漠虎斑貓,直到有一天牠愛上了一隻白貓……

▇美崙書生活:靜靜流淌的文學之河

美崙溪出海口的紅燈塔指引著討海人返家的方向。沿著溪畔走,有間「文學河岸」民宿。民宿客廳的書櫃擺放著「詩之必要」和「花蓮文學」兩類型的書籍。民宿採光明亮,後院有巨大沉穩的麵包樹。和老闆吳宛霖相識是為了幫校園文學獎的外聘評審尋找住處。宛霖過去曾和好友秀寧一起經營時光書店,後來和家人開了民宿。

愛好文學的她希望能在民宿內偷渡自己的閱讀品味。我仍記得宛霖提到中國來的客人讀到李進文詩集的興奮。我記得曾安排詩人L住在民宿,宛霖貼心地在房間內的冰箱塞進幾罐台灣啤酒。也記得詩人C興奮地騎著民宿提供的腳踏車抵達鯉魚潭。

有次和宛霖閒聊時提及,美崙山坡上有間販售有機豆腐、豆花、蔬菜的小店「美崙山丘」。我並沒有正式詢問過小店老闆的名字,但她說過的這句話始終惦記著。「我喜歡把我喜好事物的熱情感染給別人。」只知道老闆也擺過舊書攤,喜好閱讀郁達夫、許地山、林語堂、余光中、鄭愁予、楊牧、李進文,也雅好書法、蒐集各式招牌。因為走入了梁實秋的散文、哈金的小說《等待》而愛上包餃子、吃餃子。她說像今天是下雨天,我就會想要看下著雨的電影。

對我而言,喜歡書也不一定要開書店、教書。宛霖和小店老闆把書帶入生活,何嘗不是美崙文學河岸最美的風景。

▇我所去過最遠的地方

《收藏無物》提到:「收藏一旦經歷歲月,就會超越收藏者,得到自己的身分認同,就像青春期的孩子。它們忽然能夠自立,和世界進行成人的對話。」我相信世界上所有誕生的書籍,都在某個角落被某種形式「收藏」著。

在陽光普照的地舖書攤,在積滿灰塵的地下室;在嘈雜的夜市叫賣聲中,在靜默的書房內;在網路論壇的推文中,在包裝寄送網拍書籍的手上;在民宿的客廳,在一盒有機豆腐旁邊。只要願意適時地邂逅,好像我們也成為那位青春期的孩子,對過去的自己進行「成人的對話」。

和十年沒有返回花蓮的宗暉學長在吉光片羽咖啡店聊天。我提到在東華的圖書館曾借到一本詩人簽贈給校友H作家的作品集。H作家後來離開了校園。據說當時校園內的創作者集體瀰漫著憂鬱的氣息。但我知道借閱的這一本書籍,不僅跨越生死,它始終帶著題簽者的祝福和閱讀者的愛。

我所去過最遠的地方是和活了一百萬次的書籍相遇的旅程。●

陳昱文

東華大學華文所畢業。研究範圍臺港現代詩文學傳播現象。任職於花蓮高中。曾獲東華文學獎、楊牧文學研究獎、《創世紀》六十年詩獎、2014優秀青年詩人獎、2014臺灣詩人流浪計畫。詩作入選《2013臺灣詩選》、《2014臺灣詩選》、《沉舟記》。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量