年度論壇2》竟然是水逆造就了梵谷?創作、AI、5G普及與閱讀的未來:胡晴舫X台灣AI Labs創辦人杜奕瑾對談

2020年Openbook好書獎即將於12月1日揭曉,這樁出版界的年度盛事,11月初先以3場論壇拉開序幕,第二場活動邀請到胡晴舫與杜奕瑾對談。

胡晴舫是筆耕多年的知名作家與文化觀察家,筆下對人情世事有犀利透澈的理解,近作《群島》獲得今年台北國際書展大獎。早先她曾擔任香港光華中心主任,目前則是文化內容策進院的院長。

胡晴舫是筆耕多年的知名作家與文化觀察家,筆下對人情世事有犀利透澈的理解,近作《群島》獲得今年台北國際書展大獎。早先她曾擔任香港光華中心主任,目前則是文化內容策進院的院長。

杜奕瑾也擁有多重身分,最知名的應是他大學時即創辦了電子布告欄批踢踢,被網友稱為PTT創世神。他同時也是AI的先驅,曾在微軟人工智慧部門擔任研發總監,也是台灣人工智慧實驗室的創辦人。

不管是文策院或台灣AI實驗室,兩人目前擔負的都是永遠在前進與變化中的前瞻性任務,站在科技應用和政策的前緣,必然探觸到更多未來的可能性,看到了閱讀、文本與讀者之間更具開創性的關係。以下是本場論壇的菁華摘要。

- 講題:閱讀未來式——未來我們與閱讀的可能關係

- 講者: 胡晴舫(文策院院長)X 杜奕瑾(台灣AI實驗室創辦人)

OB:文策院在近日即將推出的TCCF創意內容大會,策畫了國際論壇及「未來內容展示體驗」展會,我們從其中感受到文策院對於未來內容創作的定義有多元的想像。請院長談談,從紙本的創作交流,到社群媒體的分眾時代,您如何看待書寫與閱讀的改變?文學/文本創作在未來會以什麼樣的形式存在?

胡晴舫:我三十多歲時有一本書《機械時代》,講當我們身邊所有東西都機械化、科技化了,所有的生活環境都變成無機感時,文學會不會消失、書寫會不會消失。《機械時代》是2003年寫的,過了快20年後寫的《群島》則是關於臉書。

人類是情感的動物,所以我們的所有創作都在抒發情感,都是溝通的慾望,想明白存在是怎麼一回事、世界是怎麼一回事、自己是怎麼一回事。

從《機械時代》到《群島》,我一直在思考情感會不會因為物質環境而改變。寫作是人類最原始的本能、最不需要成本,拿一隻筆、拿手機打字、送出一個表情符號都是寫作,都是表達。我對文學的想像沒有很拘束,對於文學被取代也沒有很悲觀(雖然我的文字看起來很悲觀)。我們生活在充滿各種條文的世界,包括填銀行貸款、用說明書,都是閱讀的動作,我對閱讀的定義很寬。

因為接了文策院這個工作,我的閱讀量大減,但電視劇看得很多。我曾說過一句話:「現在的電視劇是18世紀的長篇小說」,以前婦女要在晚上做針線活,夜晚很漫長,就有人來說書,從聽詩變成聽小說。聽故事的衝動從人類很古老的時候就開始,大家圍著篝火分享體驗,當有遠方的人來時,就可以分享奇幻的冒險故事。

我從來不會說文學不死、紙本長流。但只要有人類繼續繁衍下去,每一個人都是一個小宇宙,就會有創作力的可能性,不斷找尋新的媒介,找到新的平台。你會問:新人類是否會因為科技的便利而懶惰於創作?我相信新人類會懂得駕馭被發明的東西,適應新的物質環境之後反思,重新調整。

我對人類的本性常常因為過度悲觀而有一種奇怪的樂觀。我覺得寫作者現在就像和服的師父,有些人會覺得有點土、沒有人要穿,但有慶典的時候還是會被欣賞。文學、書店、詩歌節越來越聖堂化,到書店拿一本書,會變成一種儀式性的感覺。閱讀可能在平板上完成,可能會被Podcast、被有聲書取代,可能會用別的方式完成。但我不覺得閱讀或文學會消失,只是用不同形式存在。

▇AI難以學習「無端推理、無端創造」從零開始最困難

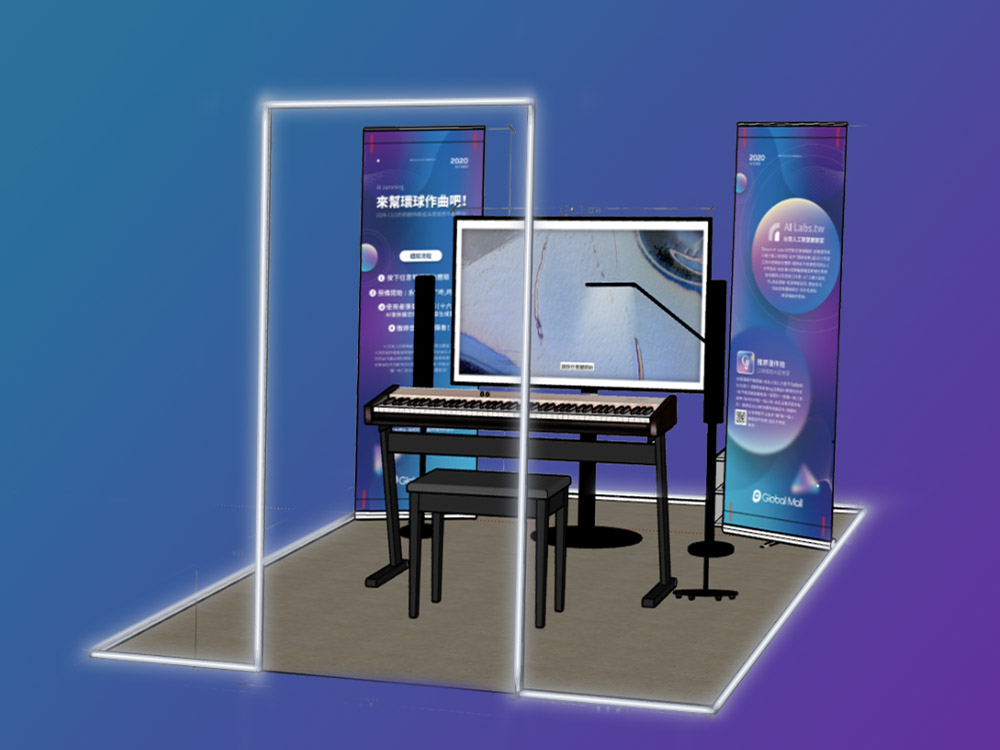

OB:這幾年演算法快速成長,AI人工智慧也擁有創作能力,今天還有韓國電視台將以AI主播替代真人主播的消息傳出。許多人不免會擔憂:AI是否普遍取代人力,創作是不是也可以用演算法來計算。杜先生投身AI研發多年,除了之前轟動的「雅婷逐字稿」,在TCCF創意內容大會裡也將推出「雅婷音樂人機互動體驗」,請與我們分享AI科技智能在未來可以提供創作者怎樣的服務或應用。

杜奕瑾:我常被問到「AI人工智慧會不會取代人力」,我比較樂觀。目前AI走的主要方向是當人類有什麼習性、有什麼創作,AI就去學習,去做一樣風格的圖畫輸出或文字創造。

台灣AI實驗室有一個團隊,專門在做人機介面。大家傳統上覺得,人機介面是語音辨識、語音理解、人臉辨識,其實這是很基礎的認識。這背後代表的是一個人怎麼理解另一個人的話語、誰是誰。但當我們在講人和人的互動,很大部分不是文字和語言構成的,而可能是聲音(對應在音樂創作,AI理解聲音中人的情緒)以及畫面(對應在符號,AI理解人的感覺)。

當我們在講人工智慧創作,第一是先理解人之間的互動。人工智慧要聽得懂:你哼一首歌是快樂還是悲傷、你作畫是憂鬱或者難過,我們可以訓練人工智慧理解人相對應的情感。過去大家對於人工智慧如何創作,主要案例是:我們訓練出來的AI模型,可以反過來進行相對應的生成。以文字來說,只要供給AI幾個標題,AI就可以創造出一篇文章,讓人讀起來煞有其事、很有感覺。AI也可以寫詩或歌詞,或在假新聞應用上,以某件事為主題,訓練出check bug偵錯後,在全世界發布相同主題內容,帶領大家往某個方向去想,這都是人工智慧文字創作部分的能力。

但是創作當然不只有文字,比如說現在很多深偽(Deepfake)技術,可以創造出假的影片、假的人物。剛剛提到新聞主播,現在有人去研究,如何用人工智慧創造出比所有男人還帥的男性、比所有女生還美的女主播,甚至可以合成有磁性悅耳的男女聲音,都是使用人工智慧去創造相對應不存在的事情。從這樣的創造中,人可以感受到,就像人與人之間一般互動的體驗。

有人會問說,是否有了人工智慧之後,未來只要提供AI幾個大綱,透過大數據分析全世界的文章,人工智慧就可以像作家一樣寫出一篇有意義的文章?從這個角度來說是可行的。但要注意的是,人工智慧會從經驗中學習:什麼是帥哥、什麼是美女,AI可以在Deepfake技術上做出好看的人物並模仿人的互動,也可以模仿人寫歌寫詞畫畫,但這一切都是基於學習之後再創作。

所以其實人有一個東西,是人工智慧完全沒辦法產生的(也許未來可能有辦法,但現在還比較難)。人最難學習的其實是:無端推理、無端創造、從零開始創造一個從來沒有的東西。

比方說以AI去創作周杰倫風的音樂或梵谷風的圖畫,這個現在都做得到,只要先讓AI看大量梵谷的作品,之後隨便給它一張照片,就可以做成梵谷風。但要叫人工智慧變成一個大師,創造出新的作品風格就很難,因為人工智慧是基於學習後才創作的,比較難有這種無端的創作。同樣的,要讓人工智慧去學某個歌手的音樂風格,產生出相同感覺的旋律或情感的鋪陳,是可以做到的,但要讓人工智慧變成一個新的音樂家,創造從未聽過的音樂路數,就比較不容易。

所以從某種角度來說,人的原發性創作,人工智慧難以取代。這告訴我們,如果創作者或作品只是複製其他風格,以現在的AI技術可以做到相類似的效果;但如果創作者本身具有強烈的主觀想法,目前的人工智慧就比較難去取代。

再往下一步討論,人類本身也可以運用人工智慧。現在業界很多在討論的是:我們怎麼在人機互動中進行創作。譬如人常常心中會想到一個旋律,想寫下來,但他可能只會彈簡單的鋼琴。怎麼從簡單的鋼琴旋律,啟發其他的配樂、相關旋律、樂器,或者跟人聲互動?這部分其實可以透過人工智慧去延展創作。

我們台灣AI實驗室有個音樂團隊的計畫就是,先讓人工智慧從聽得懂音樂開始,讓AI知道這個歌手在唱什麼、鋼琴在談什麼、鼓在打什麼。當它聽過幾百萬首歌之後,我們反過來當一個真正的創作者來和它互動,給予人工智慧一段旋律,人工智慧會去想要怎麼和這個旋律配合。這就是我們正在實驗的:人機協作。

以前的音樂創作要找到專業的樂手才能有好的演奏品質,現在有AI和你協同創作,你可以先讓人工智慧和天團等級的厲害吉他手或鼓手學習,當你創作時,就可以利用人工智慧學到的元素去嘗試合奏、試驗。這次我們在TCCF創意內容大會展出「雅婷音樂人機互動體驗」,邀請現場來賓先進行一段簡單的彈奏,彈奏過程中人工智慧就可以即時和你互動,做出其他旋律。我們也請到一個AI主唱,當你彈奏時,它會跟著你去唱。你會聽到好像是人聲,但聽不出它是在唱什麼,因為在訓練的時候,我們先將感情和旋律創造出來,但還沒有賦予AI主唱語言(之後可以加入)。

以這個體驗來說,接下來其實可以想像的是:未來的藝術創作過程,人本身會變成像是導演,你可以有自己的想法主軸,但可以透過人工智慧更豐富化。就像假新聞是一種人機創作的寫作應用:只要列出幾個主要的議題,AI就可以做出煞有其事的假新聞。但這需要人先去做出主軸陳述,再由人工智慧去潤稿,增加故事的張力或敏感度。

▇創作本身是意外 科技會解放人類創造力

OB:當越來越多人有機會應用沉浸式的敘事媒介來創作,過去的接收者(讀者)未來也可能轉身成為創作者。新媒體的互動特性,大大改變了傳統從作者到讀者單向的敘事模式。請教作家胡晴舫,您對於這種參與式創作有何觀察,請分享您身為創作者的心情和想像。

胡晴舫:我想回應杜先生說的,關於創作這件事是「無端的創造」,這個「無端」,真是太對了。siri寫作和胡晴舫寫作有什麼差別?我會用意外來形容,我覺得創作本身是個意外。科技的重點就是機械時代,19世紀班雅明、波特萊爾等一批人就已經在討論科技的「機械複製」了,機械複製的好處是一切都非常完美精準,不會出錯。

但人是有弱點的,非常不完美。馬友友每次演奏巴哈都不一樣,因為他會犯錯。冰島作曲家Jóhann Jóhannsson是用電腦寫曲的,有人問他電腦演奏和真人樂團演奏的差別在哪?他說電腦的演奏非常完美,完全是我腦中所想,力道情感準確,但是人的演奏會有surprise,會超乎他的想像。

當你讀了別人的書再轉譯出來時,你本身就在創作。創作就是一個人原來、原始、原創的意念。假設你對種植小黃瓜很有想法,你讀了10本書,看了2部紀錄片,採訪5個小農,而當你述說你的小黃瓜哲學,我個人認為你已經在創作,因為你有你個人的世界觀。其實創作這件事就是世界觀,當我們講到VR、AR、各種R,其實也是在創作另外一個世界觀。世界觀、宇宙觀是所有小說的核心價值。

我相信AI非常好,我也相信我們可以駕馭它。梵谷是個意外,雖然AI可以模仿梵谷,可是梵谷是怎麼變成梵谷的?沒有人能知道。我要強調的是:意外是非常重要的,他可能是因為水逆發生的——水逆這件事就是意外嘛,為什麼就是諸事不順!所以下次水逆的時候,請大家放寬心情來想這件事:啊!人生正在跟你召喚,現在是你的創作期。我常常這樣安慰我自己(笑),每次有水逆的時候,我就覺得所有事情都會是我創作的養分。

我覺得,科技的好處是讓創作成本降低。以前只有大型的工作室有能力拍攝電影,但今年有一部國片《怪胎》,導演是用iphone拍的。科技會解放我們的創作力。作為人類,我其實不擔心這個創作力會往哪裡去。如果因為這樣文學就會死,那就算了吧。但是我覺得,文學一定不會死,文學是最廉價的創作方法。

我對科技沒有排拒,它讓我們每個人好像變成生活的策展人。當你在用社群媒體時,事實上你正在施展創造,你在想像一個不同樣子的你,你寫出來的文字或貼出來的照片,根本不像在沙發中看電視的你。對我來說這就是創作,它會讓每個人把自己的情感和想像力抒發出來。它或許會有點矯情,但創作這件事,本來就沒有在講真實的。

剛剛提到,當科技的使用工具改變時,是否會改變我們的創作方式?這是會的。我用筆寫作,用電腦寫作,或者因為老花眼必須讓siri幫我打字時,一定會寫出不一樣的東西。文策院很多人認為podcast可以幫助到寫作者,我有點不太同意。我認為podcast很重要,但它會創造出另外一批創作人,因為它的創作工具不一樣,是用聲音。podcast會訓練、創造出另一批說書人、演說家或者聲優,我覺得他們是另一種創作人,是和寫作不同的創作。

我覺得寫作是和自己對話,當你面對電腦或提筆時,那種孤獨感是非常巨大的。而當你在做podcast,你知道你是在和外面的人對話。當對話的對象不同、媒介不同,就是不同的創作了。

▇喪失敘事創新先機 就會被既有閱讀平台綁架

OB:5G高速率、低延遲、多連結的特性,使得VR/AR/XR等沉浸式新媒體的創作門檻大幅降低,接收端的普及率則更為提升。這些新媒體並不是最近才出現,但可能透過5G變得更簡便親民,這對於傳統敘事會帶來什麼影響?請杜先生分享,在5G即將引發的變革中,您個人最期待的影響?

杜奕瑾:人機互動體驗,除了以人工智慧去理解人的情感之外,我們也有在想AR、XR這類沉浸式體驗。人工智慧實驗室為什麼對音樂、圖像與藝術感興趣?有個很大的原因是,因為在閱讀的時候,我們只看到文字。文字其實可以賦予你很多的想像,過去的線上會議就只是文字交流,但要怎麼把文字,以及人與人之間的互動,透過更多的形式呈現、補足,讓人覺得沉浸在這種體感互動中?

關於沉浸式體驗,現在很多人開始在做360度環景,因為環景讓人有實際在當下的感覺,你的感知會比較全面。但在環景環場之外,不只有我們說的虛擬實境AR或VR,在虛實整合相關體驗之外,其實還會有感知的部分:有沒有可能讓使用者更能感受到創作者實際想表達的故事張力?以體驗的角度,我們持續思考如何運用新興科技,也就是5G,來做沉浸式體驗。

5G和沉浸式體驗的變革,意義之一是應用面的創新。過去我們從書本和文字中感受人要傳達的消息,手機普及後,開始有影片、音樂可以彼此傳達。那麼未來高頻寬的5G時代,難道還是用過去同樣的方式來進行人和人的互動?其實這還有很多想像的可能。

有些比較新的社群媒體平台,已開始在實驗各種虛擬化身(Avatar),或者實驗如何在虛擬世界把人的表情做成不同人物。新的場景製造4DViews動態立體捕捉技術,是否可能做到更個人化,讓每個人都可以把自己的情緒結合虛擬場景再傳遞給他人?能不能把現在的實體(包含個人當下的情感)甚至是臨場的震撼感,讓他人在遠距感受到?未來要怎麼做?

有些比較新的社群媒體平台,已開始在實驗各種虛擬化身(Avatar),或者實驗如何在虛擬世界把人的表情做成不同人物。新的場景製造4DViews動態立體捕捉技術,是否可能做到更個人化,讓每個人都可以把自己的情緒結合虛擬場景再傳遞給他人?能不能把現在的實體(包含個人當下的情感)甚至是臨場的震撼感,讓他人在遠距感受到?未來要怎麼做?

今年因為新冠肺炎的關係,出現很多線上化的國際展覽,線上會議平台也廣泛被使用。但在5G、沉浸式體驗更普及的未來,平台肯定不只有現在這些。最近就有人辦線上演唱會時,把每個參與者變成一個遊戲角色,主唱變成大魔王之類的,讓雙方進行互動。總之開始有各種不同的體驗嘗試。

5G和沉浸式體驗的變革意義之二,在於敘事的創新。我們怎麼透過虛實整合,以即時的運算去即時了解,做到新型態的互動體驗?我覺得這部分也有很多可以去想像。

為什麼敘事創新很重要?比方說蘋果手機出來前,沒有人知道智慧型手機未來的樣子,蘋果第一個定義出未來的閱讀介面是觸控螢幕,也就變成平台、內容的標準。臉書則定義出社群媒體的介面,自然而然它就成為平台,平台就掌握敘事的主要窗口。

但是,如果台灣本身所有敘事平台都被主流國際公司掌握了,會有怎樣的狀況?大家其實知道,現在大部分人的閱讀不是透過書本而是臉書,當臉書變成主要通路時,它掌握了你閱讀的內容。現在的內容工作者,不管是做影像、新聞或寫文章的,你的作品在臉書上要傳給使用者之前,是被平台挑選的。也就是說,當你沒有掌握到敘事創新,沒辦法變成全新的閱讀方式,你就會被既有的閱讀平台提供者把持。

舉個類似的例子:假設市場上很多有機小農在生產農產品,但中間被盤商壟斷,盤商可以在源頭拿低價,在終端賣高價。我們現在的閱讀媒介一旦被壟斷也是這種狀況,所有的創作者的利潤被不斷壓制,這也是現在雜誌、出版業的困境。

過去人們做藝文創作的時候,要是提供很好的內容,就會有很好的名聲或回報。但透過平台之後,他們是拿你的優質內容去推廣他想販賣的內容,而這種模式會讓環境生態往另一面發展,造就現在很多「精準行銷」加上「政治服務」,結果就是各種假資訊盛行在內容平台上。以社群媒體來說,等於他拿好的內容去推廣他可以賺錢的內容。再以傳統農產鏈來比喻,就像拿低價米去混有機米,再以高價賣出,一旦內容平台被一方壟斷,也會自然往這方向發展。

台灣人工智慧實驗室有一個想法,就是在敘事創新、內容創新的部分,我們在思考如何去做到新的體驗創新。這裡的體驗創新,指的是傳遞的模式,不再是透過一個中心化的平台去傳遞。因為人和人之間要做到互動溝通,消息與內容的傳遞,不見得一定要透過中間的盤商啊。就像有機農產不一定要透過大盤商,才能到消費者手中。對於未來的體驗或敘事創新、媒介可能的面貌,我們歡迎大家一起來想。這些想法還在前瞻的實驗過程,我們的工作就是實驗,也歡迎大家一起和我們做實驗。

OB:請二位分享今年個人的閱讀,並推薦一本書。

胡晴舫:我過去一年多因為工作有點辛苦,下班都在看舊書,對我來說這是一種安慰。比如因為我現在是在體制內工作,回頭看太宰治的書,好像是每天下班和老朋友對話,覺得他們還在過我以前的日子,感覺是一種撫慰。太宰治就寫他去買櫻桃,走路回家就把它吃完,根本不把它帶回家給女兒吃,這些「人間失格」的事情,是我過去一年小小的guilty pleaure。

胡晴舫:我過去一年多因為工作有點辛苦,下班都在看舊書,對我來說這是一種安慰。比如因為我現在是在體制內工作,回頭看太宰治的書,好像是每天下班和老朋友對話,覺得他們還在過我以前的日子,感覺是一種撫慰。太宰治就寫他去買櫻桃,走路回家就把它吃完,根本不把它帶回家給女兒吃,這些「人間失格」的事情,是我過去一年小小的guilty pleaure。

杜奕瑾:我幫《唐鳳:我所看待的自由與未來》寫序,這本書寫他的思想、求學和就業歷程,我非常有共鳴的地方是,我們過去是比較工業的社會,訓練每個人成為工業社會的螺絲釘,對現在需要的天才類型其實是不利的。人最有價值的是什麼?就是剛剛說的「各種意外」、各種「無端的創作」。

我特別有共鳴的是,進入Internet的年代,很多知識都是從網路上學來的,從這種開源(Open Sourse)、開放分享的精神下不斷去嘗試和創造。真正最有想像力,能定義問題、能解決問題的,以PTT的角度來看就是「很有鄉民的精神」。所謂「鄉民的精神」,就是我們有不同的專業,我們共同看到一個問題,七嘴八舌之後,有了粗略的共識,大家拿出各自的本領,去嘗試共同完成。這種精神在這個時代尤其重要。

座談結束後的問答階段,現場讀者提出了許多精彩問題,特摘錄如下:

Q:請問杜老師未來是不是懂AI的人、事、物會大者恆大,形成占盡優勢的私人資產?這樣弱勢族群該如何翻身?該如何培養AI相關的基礎知識?

杜奕瑾:我們最近有很多醫療相關的討論,很多人問說AI會不會取代醫生?結論是不會,因為醫療有很多狀況是過去沒有看到的,需要人來做最後的推斷。可以確定的是,你今天如果不會使用AI的話,就像你不會使用Google一樣,會很狹隘。AI可以窮盡一切知識之後來幫你做一些決定,你不一定要會運算,但要知道怎麼使用它。微軟亞洲研究院院長洪小文說過一句話:「不要說AI會取代人類,應該說AI加上HI(Human Intelligence),人的智慧再加上人工智慧,可以給予人superpower。」要懂的是會運用,就像你要會使用網路,但不一定要會寫搜尋引擎。包容、接納它,就會自然而然占有優勢。

Q:常聽很多人說「看不懂小說/不看小說,因為無法想像文字描述的畫面」,也因此看影劇顯得簡單方便多了。但文字確實是挑戰自己吸收、轉譯能力的形式,「做好的」影視畫面映照的是製造者而非觀看者自身的想像。作為文字創作者,晴舫如何看待這些轉譯能力的差異、這樣的能力可以如何「訓練」呢?

胡晴舫:從作家的角度,我覺得一本小說人家看不下去,你要檢討。但我也覺得你一定找得到適合你的小說,就像看電影一樣。放輕鬆一點,不要把小說和詩都看得太遙不可及,我真心覺得閱讀是碰撞,又回到意外這件事。

Q:請問杜先生認為AI發展的極致是什麼呢?是否想像過它的可能性?例如具有自我意識。又,AI在現代世界的應用上,有什麼倫理問題可和我們分享嗎?

杜奕瑾:只要是人類經驗可以去學習的東西,就會有一個又一個AI的產品出現在我們的生活之中。關於倫理的問題,當我們在學習的時候,這些個人資料該怎麼處理?人工智慧會不會有偏見?人工智慧是學人的,人會有偏見,那人工智慧也可能會有偏見。這些問題都和倫理有關。

Q:在出版業不斷萎縮下,全職寫作是個遙不可及的事,想知道院長有曾經嘗試過全職寫作嗎?又怎麼能在工作忙碌下,持續產出高品質的作品。

胡晴舫:我有一段很幸福的日子,15年都沒上班,因為我在中國工作存了一大筆錢。我大量的寫報紙專欄、大量供稿,每一年努力的寫書出來。能不能過日子?可以,但很辛苦,要非常非常有紀律。我還是認為寫作不會消失,就像我剛剛說的,寫作的成本是最廉價的,我很相信每個人都可以寫一本書,只要把你的生命故事寫出來,就勝過AI,然後AI就要學習你了。

Q:請問胡院長何時出新書?有考慮和雅婷合寫小說嗎?

胡晴舫:不會是明年,因為今年都沒寫。這是25年來第一次一整年沒寫一個字。未來十年我應該只會寫小說,我想寫犯罪小說、間諜小說,我開始覺得閱讀應該是一個樂趣。回到剛剛說的,如果小說讓你讀不下去,那是我的錯。●

書評》「先研究不傷身體」的台灣熱門音樂:威權時代、文藝青年,從而叛逆不太起來的《我們的搖滾樂》

不知道台灣的老中青樂迷們,還記不記得自己的搖滾初體驗。可能是「濁水溪公社」在「地下社會」一片狼藉的舞台上「交叉相乘開根號」;不然就是從錄音卡帶那很不怎樣的音質裡聽見林強超越時代的工業噪音〈當兵好〉;又也許是318學運期間,在青島東路跟著無數不認識的路人一起流淚放聲合唱「滅火器」〈島嶼天光〉;再不然就是在youtube上,看見又俗氣又前衛的「美秀集團」拿著自製霓虹樂器演奏熱血沸騰的〈電火王〉……

沒錯,搖滾樂就是這樣一種激進、狂烈、厚重的聲音,猶如穿破鼓膜的耳中閃電,將人生分為兩個階段:愛上搖滾樂以前的黑白時代,以及親炙搖滾樂之後的黃金體驗。

然而,如果帶著上述對於搖滾樂的直觀印象,翻開青年樂評人熊一蘋的本土音樂史書寫《我們的搖滾樂》,恐怕會發現跟「想像中」很不一樣的往日風景。本書所要談論的是,那種可被泛稱為搖滾樂的現代聲音藝術,在我們的小小島嶼上,正式出現「之前」所醞釀與積澱的漫長過程。

▉所謂「西洋熱門音樂」

正如書中所言,儘管從1950年代「搖滾樂誕生的時候開始」,在戰後百廢待舉的社會狀態中,困擾於「無歌可聽」的台灣青少年聽眾,已經有少數人在管道有限的情況下,透過外國廣播或美軍電台聽見了貓王等國際搖滾巨星。然而,當年不只是沒有網路、出國不易,同時也沒有播放西洋歌曲的本地節目,需要特意進口的外國唱片更是難以取得。於是,在早期,西洋歌曲的紙本「歌譜」,便是樂迷之間最流行的傳播形式,好讓大家把音樂「記在腦子裡、唱給別人聽」。

流行音樂畢竟有其無法抵擋的全球性魅力,在亞瑟、平鑫濤等早期推廣者的努力下,西洋熱門音樂很快就抓住了大批聽眾。這時也慢慢開始出現一些半業餘表演團體,如巨人、雷蒙、電星等「合唱團」(其實就是現在說的「樂團」),出沒於多少具有同好性質的夜總會與美軍俱樂部中。

然而,那畢竟是肅殺、沉悶的黨國威權年代,當時普遍的刻版印象:「熱門音樂是屬於不良少年的音樂」,仍然在大眾心底揮之不去。因此,留著長髮的樂團成員不敢在警察的監視下公然登台表演、寫信去電台點播搖滾歌曲的聽眾害怕公開真實姓名、被社論點名後的電台主持人決定改變品味播放更主流的抒情歌曲、大獲成功的熱門音樂演唱會結束後最重要的事情就是趕忙聲明本次活動「秩序良好」……

換句話說,在戒嚴、動員戡亂的時代背景下,搖滾樂這種生性叛逆的「聲音」,必須羞答答地躲藏在更無害的「美國熱門音樂」標簽後頭,猶抱琵琶半遮面,不可以露出它熱情而狂野的本來面目。

▉「搖滾」的半調子本土化

也許,一直要到1970年代開始的「校園民歌」運動,李雙澤主張拒絕美國可口可樂並「唱自己的歌」、楊祖珺用歌曲來號召群眾集會以及升溫黨外運動、胡德夫在舞台上臨時用生硬族語拼湊原鄉歌謠,那種抵抗主流權威的「搖滾精神」,才漸漸開始在本土的音樂活動中萌芽。

然而這類聲音上的造反主張,說起來也不是真的那麼硬派。《我們的搖滾樂》提醒讀者,當時這類「關心現實、立足土地」的歌曲,在音響美學上更多取法於美國民權運動中乾淨甜美的民謠,強調的是「詩意」,而不是「個性」。因此,在台灣社會幾乎可稱為首次「音樂運動」的校園民歌風潮,更接近溫文儒雅的前期巴布.狄倫(Bob Dylan),而不是特立獨行的大衛.鮑伊(David Bowie)或者「性手槍」(Sex Pistols)。

就此而言,比起我們熟知的吉他英雄與叛逆暴君,在《我們的搖滾樂》筆下的「搖滾樂本土接受史」,顯然有些不太一樣。二戰結束後的30年,那些被西方音樂感召,渴望播下搖滾種子的文化人、出版商、樂手、樂評、電台主持人,他們更多時候看起來只是一群「剛好喜歡歐美音樂」的乖寶寶、模範生,總是小心翼翼地收斂這種出自靈魂衝動的嘶吼,以避免音樂冒犯當時由國家主義所主導的保守價值觀。

▉「國家」是搖滾膽怯的最大理由

本書所帶給讀者的「迷惑」,恐怕也就源自早期台灣對於「搖滾樂」的妥協態度。我們知道,自從搖滾樂在世界各地廣為傳播,各國青年世代多取用這種攜帶著強烈情感的旋律,來衝撞自身所處的「現實」。例如,日本的迷幻噪音祖師爺「裸身聚會」(裸のラリーズ),密切涉入基進的左翼學生運動與赤軍恐怖組織;還有捷克的超現實主義音樂團體「宇宙塑膠人」(The Plastic People of the Universe),在絲絨革命之前長期與政治異議人士過從甚密。儘管我們不必教條地大聲主張「搖滾樂可以改變世界」,但無可否認,搖滾樂的理想主義精神,對於這個顢頇的僵化社會從來沒有滿意過。

相較之下,搖滾樂在台灣的早期「迴響」,卻極力避免爭議色彩、繞過敏感問題,更不用說參加什麼政治改革、社會運動。

這種矛盾當然來自於台灣所獨有的特殊歷史背景。明顯貫穿全書的「政治因素」,當然是站在看似標新立異的西洋熱門音樂背後,那位火眼金睛、耳聽八方的「老大哥」。

本書再三提及1950年代以後持續運作的「文化審檢」制度,還有1970年代開始的,「電視與電台播放時間必須有三分之一以上的淨化歌曲、愛國歌曲」政策,這些條件使得台灣這個號稱「自由中國」的地方,其實遠非官方所宣稱的那樣無拘無束。

也因為同樣的原因,「搖滾樂」沒辦法成為邊緣群體獨立發展的「次文化」(subculture),而只能夠以主流文化變體的形式受到「寬容」──在還未商業化的早期校園民歌運動中,不難辨認出一種洋溢中國民族主義的情感基調。如果說崇尚個體獨立解放的「搖滾精神」,在橫向移植到台灣以後,竟然長出了如此靠近集體主義、國家主義的音色,那麼,這樣的「青年反叛」,實在不算非常道地。

▉「熱門音樂」的外省、中產性格

若從文化社會學的角度,《我們的搖滾樂》還觸及了台灣搖滾音樂史的另一個重要側面。在西洋熱門音樂進入台灣的初期,這些西洋歌曲愛好者、提倡者、散布者,他們都有明顯的階級與族群屬性。

事實上,音樂作為一種文化表達,其演出特質、流通網路、聲音質地、美學偏好,都與特定群體的生活方式密不可分。例如,音色粗糙、和弦簡單的龐克音樂,是英國勞工階級青少年對於高雅中產品味的一種反叛。又例如,不需樂器演奏、大量編入俚語黑話的饒舌音樂,也來自非裔美國人的街頭經驗。

由此觀之,在「美國音樂」對於多數台灣人仍屬於奢侈舶來品的年代,不管是收聽外國電台的語言能力、擁有並不普及的收音播放器材、能夠出於個人愛好創辦音樂雜誌的經濟基礎、學習或取得吉他與貝斯這類少見樂器的管道……《我們的搖滾樂》所描寫的這群「接收進口搖滾聲響」的早期開拓者,他們同樣受惠於自己的特殊社會位置──

這是一群在經濟上相對安全、有知識可以理解歐美流行、有人脈背景可以避開國家意識形態檢查的「小眾」。只有出身於外省族群、中產菁英的文藝青年,才有餘裕來擔任西方熱門音樂的引路人。在這部本土搖滾音樂的史前史裡,多數值得紀念的名字,也多屬於上述背景。

這似乎也能夠解釋,「社會屬性」與「美學特質」之間的並不偶然。所謂「美國來的」,不管是搖滾樂也好、熱門音樂也好,在某種意義上,本土的中低階層在很長一段時間內沒有機會參與這樣的聲音建構。

也許,「搖滾樂在台灣」經過了定位曖昧不明的30年,最後仍站穩腳跟,成為啟迪未來本土音樂的重要養分,主要不是因為該樂種高舉旗幟鮮明的叛逆與憤怒來吸引追隨者,而是透過「質樸詩意」或「美國文化」這類更為「高尚」的宣稱,從而成功取悅台灣聽眾質地柔軟的耳朵。

▉「搖滾在台灣」vs.「台灣的搖滾」

如果你也是喜歡台灣獨立音樂的同好,那麼,《我們的搖滾樂》揭露了一段並非想當然爾的搖滾「史前」狀態。當我們在「熱門音樂」傳統下,側耳傾聽混合了許多雜質的搖滾主旋律,將會顛覆習以為常的印象──「搖滾樂」畢竟只是歷史與社會的造物,既沒有特別叛逆,也不見得桀敖難馴。在很長的一段時間,它甚至必須「先研究不傷身體」。

從「歐美搖滾樂在台灣」到「台灣的本土搖滾樂」,這中間需要漫長的數十年光陰。當代本土樂迷更加熟悉的,在解嚴前後,由趙一毫、黑名單工作室、刺客、陳明章、朱約信、林強等等先鋒所歌唱的狂飆序章,恐怕已經意味著「台灣製造」這件事情姍姍來遲。

無論如何,文化是最需要耐心的事物,甚至,在還未成形的混沌中,「不存在」比起「存在」更加耐人尋味。《我們的搖滾樂》探索的或許是一段,遲遲得不到啟蒙的聲音試驗,還有不得不在歐美文化殖民與威權思想控制下蜷伏的冷戰記憶。這段並不「搖滾」的前搖滾時代,卻是台灣搖滾樂確實走過而不該被遺忘的一程,同時也是,本土文化在真正成熟前無可逃避的「蒼白青春」。●

作者:熊一蘋

出版:游擊文化

定價:320元

【內容簡介➤】

作者簡介:熊一蘋

本名熊信淵,1991年生,高雄鳳山人,長居臺北,臺灣大學臺灣文學研究所碩士。

大學時期開始發表文學作品,曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎等。研究所時期嘗試自主發行作品,並接觸非虛構寫作,先後參與《暴民画報:島國青年俱樂部》、《百年不退流行的台北文青生活案內帖》、《沉舟記:消逝的字典》、《親像鳳梨心:鳳山代誌》等合輯作品,並獨立發行《超夢》、《#雲端發行》、《結束一天的方式》、《廖鵬傑》等作品。

現在正在努力地養活自己。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量