話題》假若東京是一座舞台:讀搞笑藝人矢部太郎的四格漫畫《房東阿嬤與我》

憑著《房東阿嬤與我》拿到日本漫畫界最高榮譽「手塚治虫文化賞」的矢部太郎,正職並非一般漫畫家,他與前幾年以《火花》拿到芥川獎的又吉直樹一樣,都是吉本興業的諧星。

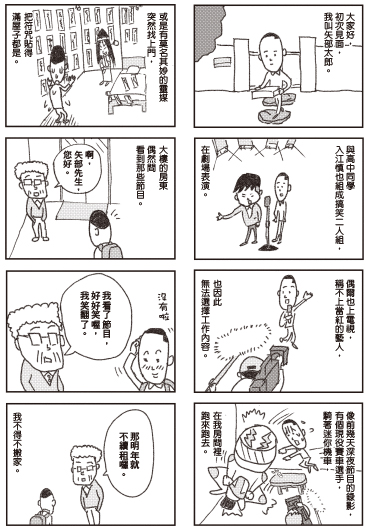

翻開《房東阿嬤與我》第一頁,矢部用簡簡單單的造型畫著自己。與其說是造型,不如說根本就沒有什麼造型:平頭,瘦瘦小小,沒什麼存在感,簡單幾筆輕鬆描出的輪廓。原本以為這是作者心態的某種自謙,是為了突顯房東阿嬤,所以刻意降低自己在故事裡的存在感。不過實際看到矢部的相貌與訪談會發現,這個「自畫像」確如其人,清湯掛麵,簡單平實。

名字如同自畫像一樣簡單的矢部太郎,父親是繪本作家矢部光徳,但他並沒有繼承父業,高中時期就與同學入江慎也組成搞笑組合「空手道家」,開始表演漫才。一人裝傻一人吐嘈,看起來老實的矢部,一直扮演著被欺負的裝傻角色。

矢部的諧星生涯開始有些知名度,是在90年代末。在當年的熱門綜藝節目、讓藝人搭便車橫渡歐洲的超大型企畫《電波少年》裡,他擔當會說4種語言、後來還在節目裡學會中文的知識型角色。這也奠基了他日後的諧星生涯:在猜謎節目得到了「雜學王」名號,在節目企畫中取得「氣象預報士」角色,他也參演了各式各樣的舞台劇、連續劇及電影。

不過回到搞笑世界裡,矢部仍是裝傻角色,即使在漫才表演以外時常顯出知性的一面,但作為談吐間應該隨口都是哏的搞笑諧星,矢部說起話來總是帶有一點緊張、舉棋不定的感覺。畫如其人,《房東阿嬤與我》裡的主角像根豆芽菜般的瘦瘦小小纖細。我想這不單只是身材上的(他在綜藝節目裡被量出BMI只有16.4),而是矢部本身的氣質:沒什麼存在感。

在鬧騰的一線熱門綜藝節目,為了炒熱氣氛,節目組會找來大量雛壇藝人,矢部有時也是其中一員,但他時常搶不上話,就算搶上話了,也總是扮演著被欺負的裝傻角色。比方說,因為漫才組合名稱為「空手道家」,便有節目安排他與真正的空手道大師千葉真一受訓。當然不是真的要讓他強身健體,只不過是為了看他這樣的豆芽菜身材,如何被各種踢腿動作虐待,引得眾人發笑。

就連他在2018年矢部領取手塚治虫文化賞時,主辦方也找來4位與他熟識的前輩及演員,他一聽見大家叫他「先生」(老師之意),就非常不好意思搖搖手說:「唉呀不用這麼稱呼我啦」,4個前輩也順勢玩哏,邊喊著「喂喂你是哪位呀」,邊推擠他那豆芽菜身材──都已經拿下日本漫畫界的最高榮譽了,矢部還是如此。

不過,就是這樣害羞、低調、沒存在感到讓人懷疑「他真的是搞笑藝人嗎」的矢部,以觀察細微的眼光及筆觸,畫出了《房東阿嬤與我》。他不僅畫出了這個住在一樓、獨居房東阿嬤的生活點滴,畫出了東京某一部份的懷舊之情,甚至畫出如今年輕人早就遺忘的戰前事蹟。

典雅端莊的房東阿嬤,雖然畢生住在東京(阿嬤在2017年《房東阿嬤與我》日版上市的隔年過世),但是她所熟悉的東京,仍然保持在數十年前的記憶裡。並不是阿嬤有老人痴呆或偏執地活在自己世界,而是阿嬤的生活步調,與數十年來東京經歷的嬰兒潮、泡沫經濟等等各種風氣完全沒有接觸。

她是安靜,平靜,和緩地活在自己的「東京」裡:她一人獨居,假日固定會去新宿的伊勢丹百貨購物(那是百貨公司最古早的消費目的),保持著古典禮儀,打招呼會用最高級的敬語「貴安」,家裡擺設著各種高級茶具,常常邀房客矢部來喝茶。

房東阿嬤在流行時勢不知翻過多次輪的東京裡,經歷了一生種種。她不是無法接受新事物(在漫畫裡她與矢部之間的相處,很多趣事正是以她的視角去看待新科技及新潮想法),而是,假如東京是個舞台,房東阿嬤是始終保持著自己的步調,坦然面對衰老,以及死亡。

也許,身處需要各種喧鬧表現的演藝圈,矢部太郎是在房東阿嬤的身上看到自己的一部份──不是與外界格格不入,而是保持自己的步調,信步前行,活出自己的模樣。●

|

|

|

作者簡介:矢部太郎 |

OB短評》#289 讓真理閃現的極品好書懶人包

●我們幹過的蠢事

賀景濱著,春山出版,400元

推薦原因: 樂

時隔9年,閱讀賀景濱前作《去年在阿魯吧》得到的快感,依舊生猛高速地傳送到當下以紙張為載體的時空中。在科幻、後設、寫實這些文類框架之外,閱讀這本小說先是十分感官的。懶散的敘事者被放置在充滿緊張感的城市景觀,小鳥、陰道、痙攣、絞痛讓閱讀進入腹中,嘻笑通俗的文化梗隨手潑撒卻又突地插入硬核到不行的知識辯論,眼花繚亂又十分冷靜。【內容簡介➤】

●我所去過最遠的地方

陳宗暉著,時報出版,320元

推薦原因: 文 獨

潛在體內的基因使難解的病痛成為作者生命的基調。「共病生活」、「帶病旅行」、「後病時光」三項帶有斷代意義的標題映照出「病」與「生命」在時間軸上如臍帶般的繫絆與纏繞推進。作者的承接、面對與消化,形成了對生命的思索,煉成了如詩文字。不只寫病的生活、病中心情,更寫出病如何銘刻於肉體。惟,蘭嶼篇幅雖對作者別具意義,卻似乎與原設定的核心概念「病」關係較弱。【內容簡介➤】

●我的室友卡夫卡

伊絲塔著,聯合文學,330元

推薦原因: 文 樂

靈動的書寫藝術家,這回將對於生命成長、閱讀寫作、生活與思索的體察與觀照,揉成兩團,輯一「回望」抽析自身與過去的連結、輯二「遊觀」述說本體與外界的聯繫。我們在閱讀的反芻中,見到對生活的沉吟,並感受書寫者的生命姿態。【內容簡介➤】

●尖叫連線

陳栢青著,寶瓶文化,380元

推薦原因: 文 樂 獨

一場融合了疫情、校園、科幻、恐怖、中二、三八、霸凌、SM的狗血大亂鬥,未卜先知自我隔離下的暗幹人心,頗能提供報復性閱讀的快感。作者的花枝文風持續招展,各種致敬百梗齊發,就算不是國產科幻的傑作,也是人生篤定的奇葩。【內容簡介➤】

●耶路撒冷小日子

Chroniques de Jérusalem

居.得立勒(Guy Delisle)著,陳文瑤譯,臉譜出版,420元

推薦原因: 議 樂 獨 益

漫畫家遊走於大歷史之下的小日子,縮影成一部圖畫遊記。一個平凡的小家庭,旅/居於本就歷史紛擾且又處於國際爭端之下的古城,兩種旋律合奏出絕妙的曲調。隨著作者自日常延伸出去的視線,藉著圖說,讀者不需要過度負重地摸索著耶路撒冷的實態。【內容簡介➤】

●「漢文脈」在近代

中國清末與日本明治重疊的文學圈

漢文脈の近代-清末=明治の文学圏

齋藤希史著,盛浩偉譯,群學出版,560元

推薦原因: 知 思 議

中國的晚清與日本的明治,因為西方知識的譯介,轉變成原有書寫傳統仍然強大,但承載新知的新式文體已如雨後春筍問世的時代。新舊浪潮的相激,促使兩國知識分子皆不得不調整傳統「文」的內涵,以因應新輸入的「國族」概念。本書選擇了以語詞、小說為主的新文體,分析它們的讀寫、出版與議論;在它們的起落、挪移、劃界之間,解明新式的「文學(史)」與「國族」概念,如何滋養彼此。在今日已視為理所當然的「文學」誕生軌跡間,讀者也看見帶有新基因「國族」的新日本如何育成。【內容簡介➤】

●真理的史詩

從創建殖民地到獨立戰爭,從解放黑奴到民粹雲起,一段歷經五百年驗證、淬鍊的美國全史

These Truths: A History of the United States

吉兒.萊波爾(Jill Lepore)著,馮卓健、涂豐恩譯,馬可孛羅文化,1400元

推薦原因: 知 思 議

一流史家以富畫面性與感受性的筆觸,深入淺出書寫而成這部精彩的美國通史。從獨立宣言到川普時代,「政治平等、自然權利、人民主權」這些被奉為真理的建國原則與國家的成長一同掙扎,同樣是一路行來,風塵僕僕。

作者自言本書的寫作乃「對於過去本質的詮釋」,認為藉由探求歷史,才能夠好好檢視「真理們」與美國發展,以及當今處境的關係。也因此,第一章〈過去的本質〉,除了是展開以下五百餘年歷史流變的基底,也是全書論述方法及概念的核心,不但有助於讀者了解歷史學的認識論,甚至具有獨立閱讀的意義。【內容簡介➤】

●植物芬芳的日常異想

一棵樹的氣味光景

何欣潔著,拾心聚落出版,480元

推薦原因: 樂 獨

稀有難得的氣味文本,以淡彩氤氳的畫面為前調,激活感官,中調代入身邊尋常的香氣,凡而不凡,引出清恬幽微的喜悅,最後再以精油知識論攏絡收攝,點到為止,餘韻細細。書本構成巧妙完整,CP值奇佳的芳療體驗。【內容簡介➤】

●達爾文進城來了

新物種誕生!都市叢林如何驅動演化?

Darwin Comes to Town: How the Urban Jungle Drives Evolution

曼諾.許特惠森(Menno Schilthuizen)著,陸維濃譯,林大利審定,臉譜出版,499元

推薦原因: 知 議 益

「人類世」這個沾沾自喜卻細思極恐的詞彙,早已將都市化為名副其實的水泥叢林,各種生物在此相濡以沫、相殺相生。作者蒐羅了各種匪夷所思的物種新行為,新奇有趣,怵目驚心。身為始作俑者,該怎麼面對這個默默演進的詭譎生態系呢?本書是一個即時的開始。

百餘年前達爾文的信念追尋者,目光一轉,開啟當代日常生活的生物演化新觀察。本書的方法看似傳統,卻一路走向沒人去過的荒島城市。當我們以為達爾文還在遠方研究,一轉身才發現我們就是遠方,而且仍在遠方。【內容簡介➤】

●和路邊的野鳥做朋友

超萌四格漫畫,帶你亂入很有戲的鳥類世界

トリノトリビア 鳥類学者がこっそり教える 野鳥のひみつ

川上和人、三上可都良、川嶋隆義著,陳幼雯譯,松田佑香繪,漫遊者文化,300元

推薦原因: 知 樂 獨

鳥類專家和插畫家合作,透過逗趣可愛的漫畫,讓鳥兒說明自己與同類的行為。輕輕鬆鬆看著各種可愛小鳥的趣味對話時,也得到常見鳥類的知識。若你對電線桿、公園草地上鳥兒的舉動時而感到好奇,隨時都可以帶著這本書沿路散步觀察,帶動平日生活的樂趣。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量