書.人生.騷夏》失去和沒有失去的書

因為工作的緣故,我得常看著數據,做消費者「首購」分析。第一筆訂單對電商來說頗具意義:到底是什麼樣的商品,能帶來消費者做第一筆消費?降低目標讀者群15至18歲、鎖定「書」這個選項,「人生第一本買的書」這個命題背後可以有一連串浪漫的推理。

究竟是什麼樣的碰撞,擦出人想買書的火花?買書的人有著什麼樣的消費者樣貌?是個學生吧?聽老師的話來買書的嗎?還是自由意志?是拿自己的零用錢吧?推理是我自己講的,青少年榜首購的第一名我觀察了兩三年,還是「新制多益」,難逃現實面。

回溯自己的親身經驗,我人生買的第一本書第二本書第三本書還清楚記得,90年代初的南台灣(沒有連鎖書店也沒有網購),那情景應該是只上半天課的週六(那時也沒有週休二日),中學的我騎腳踏車穿越鎮東街,在補習前或補習後,先去涼茶店買15元的菊花茶或洛神茶(誰知30年後小老闆發生冰櫃命案),提著飲料再潛入附近有冷氣的文具行,文具行賣的書只有一面牆,老闆用麥克筆在西卡紙簡單寫了分類,於是,我在那堵小書牆,完成了我人生的前三本購書清單。

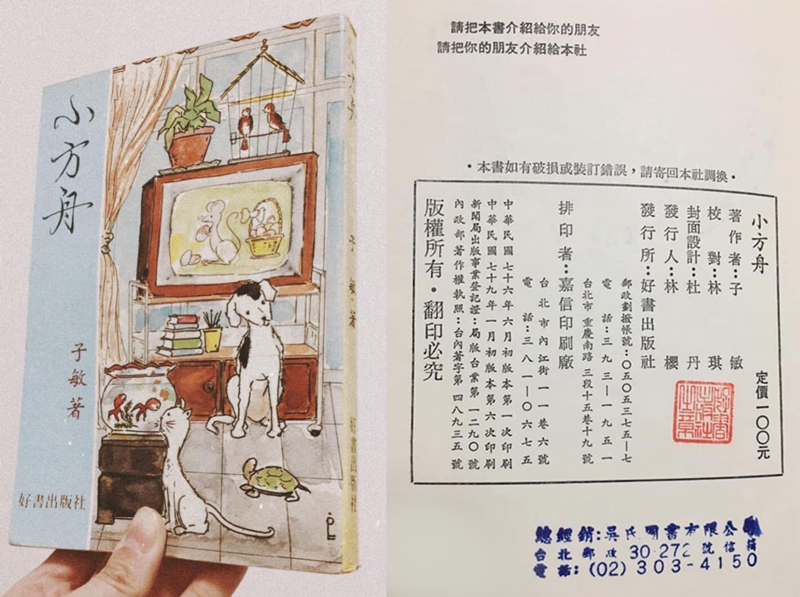

促成我「首購」的第一因,現在回想起來,似乎只是因為冷氣。就是,太熱,想吹冷氣。這個現實,浪漫地促成我人生首購的第一本書——林良的《小方舟》。這本以父親為主視角,談及家人與動物相處的散文。主軸圍繞在小狗「斯努彼」的故事,敘事者關照想要養動物「小孩」的情感,同時也顧及「家長」要承擔收拾善後的痛苦,十分打動當時想要在公寓養狗的我。為了說服我的監護人,我必須收集正方和反方的情報,本書提供當時的我絕佳的說詞靈感。溫馨的散文又方便作業取材,《小方舟》從中學到大學,至少被我拿去寫了3次心得報告。

第二本書,是一本大陸翻譯書——《珍禽異獸尋蹤記》,1993年業強出版社出版。這本書從生態記者的視角,跟著保育研究員上山下海記錄中國保育瀕危動物。除了占掉最多資源的大熊貓,也記錄了西雙版納象、黔金絲猿、朱䴉、海南坡鹿等等比較不為人知的動物困境和保育情況。在零用錢有限的情形,一個國中生之所以會買這本書,說真的我也猜不透當時的自己,我想還是歸咎於逃避課本,投奔浪漫。

基於《小方舟》的選書成功經驗,回歸喜歡小動物單純的心理層面,而動物類的相關書,在文具行的唯一書櫃,全數像是錦鯉(賽鴿、七彩神仙、紅龍)飼養工具書。因此出現了這樣報導文學的作品,沒有不被吸引的道理。書裡的動物像是神獸,奔跑在當時課堂教授的(不存在的)中國地理,難辨哪個魔幻、哪個寫實。

第三本書,是課堂老師指定閱讀的《XO.賓士.滿天星:迷失在炫耀中的臺灣》,1992年皇冠文化出版,以「台灣錢淹腳目」為背景記錄各種豪奢見聞,猜測應是當時暢銷書。這書我當時讀得十分勉強,對於買名錶名車拼酒的平行世界相當困惑,困惑中又帶著自卑。推薦這本書的公民老師的確是希望我們這群下港孩子應該開開眼界,課堂總結老師這樣說:如果你們有人看了《XO.賓士.滿天星》、聽了林強的《向前走》決定去台北打拼,若不幸輸到脫褲落魄睡路邊,記得可以去睡台北車站,車站有警察,這樣也不怕半夜有人會挖你的腎拿去賣(!?)警察還會借你回家的車票錢。

***

成長讀物像是《玩具總動員》裡沒被帶去大學開學的玩具。《小方舟》後來一直安放在高雄家裡,還會不時拿起來翻翻,懷舊的版權頁上,蓋著好書出版社的紅色公司章,中華民國79年1月初版第6次印刷,看到校對和發行人似乎是作者林良先生女兒的名字,難免又鍵盤柯南推理一番,難道這是作者自產自銷自家發行的作品?《珍禽異獸尋蹤記》家裡應該還找得到,《XO.賓士.滿天星》則肯定被我丟掉了。丟書這件事,我一向做得決絕,不符喜好者或曾折磨過我的(例如教科書),或丟或賣絕不拖延,不會再看的書就是失去的書,清書櫃的快感,於我而言更甚於買書。

我的一些朋友很羨慕我很會清空書櫃,也對我喜歡丟書這件事不解,但這就像我也不解他們。我也曾追問其中一位朋友,他家裡的書已經多到房間無法走路的地步了。我忍不住問:是說如果捨不得丟掉,賣掉也可以啊!?

「不要,賣掉我寧可丟掉」

我猜不透,看過的書,讓想要的人再拿去看,這樣不好嗎?

「因為我不喜歡我用過的東西,還被別人拿去。」

朋友簡單提到自己僅有的一次賣二手書經驗,後來看到自己的書重新整理好、標價在二手書店的櫃上,瞬間的衝擊令他難以言喻。「那有一點接近羞恥的感覺,像是自己穿過的內褲被洗乾淨重新上架賣一樣。」

於是,我不再追問,我自己是不會把書和內褲聯想在一起啦。

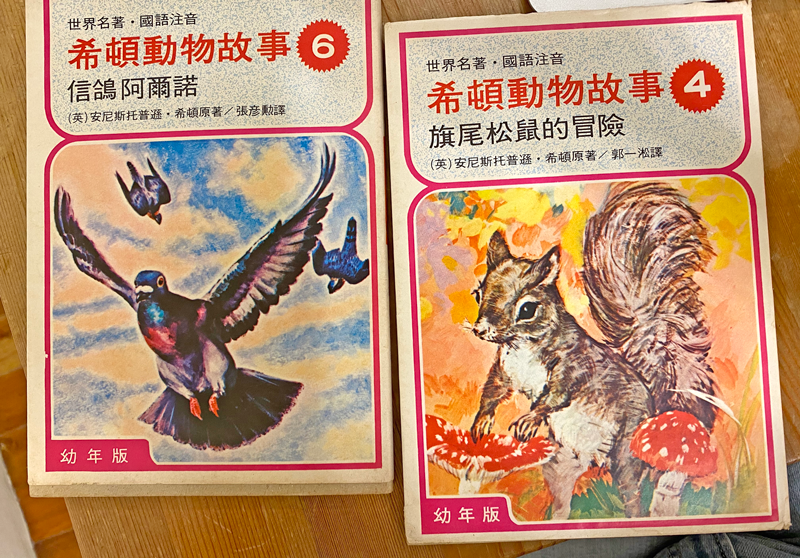

喜歡丟書,難免失手,那是一整套《希頓動物故事集》。幼年版、有插圖注音,應該是國小某次成績優良,我向家人許願獲得的禮物。還記得紅藍雙色的書盒,每盒裝有4本書,著迷的程度大概是會放在床邊跟著一起睡覺那種。兒時的夢境也拜這套書之賜,常有美洲荒原風景。

會把書丟掉,是基於一種幼稚的理由:我長大了。

我長大了,不必看注音版了;我長大了,不必看有插畫的幼年版了;我長大了,自以為厲害的理所當然,極像初戀分手莫名其妙的理由。

14歲當時衝動的決定,讓40歲的我長年搜尋拍賣網站,想把失去再買回來。不敢奢求湊齊全套,但這畢竟是民國67年出版的叢書,至今也才買回兩本:《信鴿阿爾諾》、《旗尾松鼠的冒險》。

《希頓動物故事集》對我的後勁那麼強,除了歸因於個人因素(對於過去美好事物的不想放棄),另外故事本身不會假借動物之名說教、用動物之言講人類想傳播的理念,或者要「拜動物為師」,也是原因之一。我拉長閱讀時間軸後,自己歸納我喜歡的「動物文學」口味,面對無常與資源衝突,人與動物一樣渺小。《小方舟》或是紀錄片式的《珍禽異獸尋蹤記》也都符合這個特質。

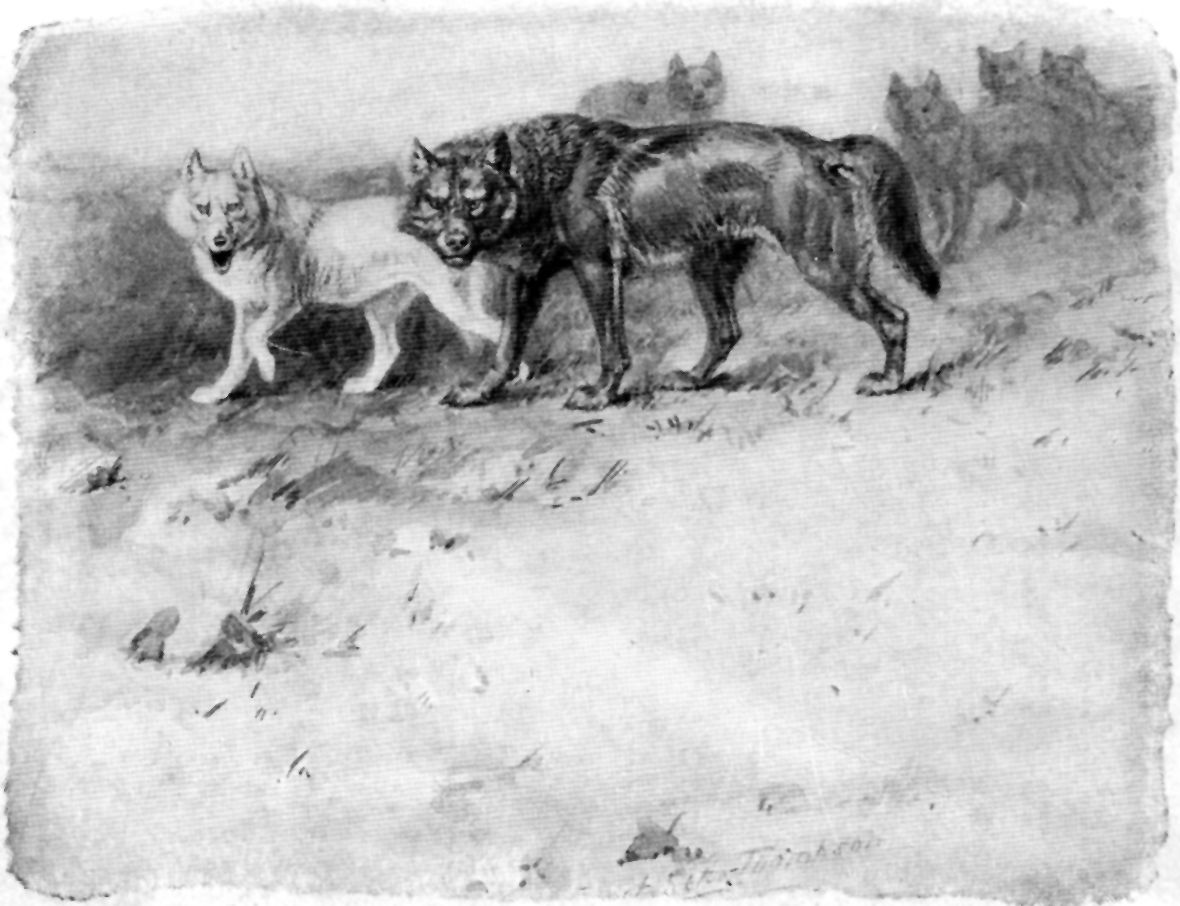

人從來就只是與動物衝突的問題點,希頓的寫作視角多用第三人稱,人類多是加害者、懊悔者。他描繪的動物主角,首先都有與眾不凡的特質,多是頑強抵抗,至死方休,幾乎個個都是悲劇英雄。希頓的名篇,當然一定要提到《狼王羅伯》。羅伯深愛的白色母狼畢安卡已成經典,因為伴侶被抓而自投羅網,現實中的美洲狼最後被撲殺到完全絕跡,狼的受難一如作者所言,牠們象徵著:「野生動物的高貴自尊和偉大的情感」。

查找資料得知,《狼王羅伯》後來陸續有電影和劇作改編,但這比較不為台灣讀者所熟知。牠倆最近當紅現身,應該是Switch「動物森友會」遊戲中,羅伯和碧安卡都是S級人氣島民。可以呼喚牠們來當島民的amiibo卡,拍賣價堪比一張北高高鐵票。羅伯在「動森」裡,仍然玩世不恭,屬「暴躁」個性,眼神依舊迷人。

哪能想到會有這一天,我可以幫畢安卡和羅伯買衣服、送家具?因為電玩,可以再和失去的書中主角相遇,失去的書,是不是就算了吧?●

騷夏

1978年出生在高雄,東華大學創作與英語文學研究所畢業。作品多帶魔幻色彩,喜於諸性別與身分之間巧妙偷渡交換,從而探索愛與自我之構成。認同身體與呼吸的暢通,是寫作的重要法門,未來最想精進領域為動、植物溝通。著有詩集《騷夏》、《瀕危動物》、《橘書》、《上不了的諾亞方舟》。

OB短評》#286 道盡宇宙鄉愁的極品好書懶人包

●密室殺人

李昂著,有鹿文化,350元

推薦原因: 樂 獨

作者化身為高樓裡的幽魂,俯瞰自己的創作與心路歷程,往事一一浮現,扭變,幻化,每部小說都是生理性的功能,甚至可以子午流注到心肝腸肺。奇情詭異,血腥纏綿,這是李昂才端得出來的臟器書寫。【內容簡介➤】

●星系明體

宇路著,奇異果文創,300元

推薦原因: 文 樂

清清如水的字句,道盡宇宙性的鄉愁,彷彿與萬物重簽契約,逐條憶起,一一打勾。所有的念想都投射在鍾情的身上,自怨自艾,無怨無悔,卻是星際種子的萌芽初體驗:所有的一切,都只是為了找回本來就在那裡的光。【內容簡介➤】

●愛與哀愁的道程

回想錄.智惠子抄.山の四季

高村光太郎著,吳繼文譯,大塊文化,380元

推薦原因: 文

雕刻家、藝術家高村的《智惠子抄》是被稱頌許久的「愛的史詩」之作,愛情的萌發至入土,在一首首的詩記留下過程中的各種濃烈情感,至今讀來仍讓人心痛。本書將《智惠子抄》、〈回想錄〉及〈山之四季〉重譯整編,將兩人間的濃厚情感居間於下町風情與庶民生活,更添人生況味。【內容簡介➤】

●守.破.離

日本工藝美學大師的終極修練

葛維櫻、王丹陽、王鴻諒 ,時報出版,320元

推薦原因: 樂

「守.破.離」概念出自日本茶道宗師千利休所教導的「利休道歌」,咸認是日本藝術修練的三階段。本書作者群探訪日本當代9位藝術大師與他們的實踐場域,嘗試將大師們的「心」,以及對日本工藝的探求帶給華文世界的讀者。除了台灣較熟悉的動畫家宮崎駿、建築師隈研吾之外,本書也關切寺社建築匠師宮大工,及枯山水、民藝館等傳統日本工藝。開篇即以長期關注、書寫工藝主題的作家塩野米松作為首,亦呼應了作者群對自身的期許,是本書別出心裁之處。透過三位出身中國《三聯生活週刊》的作者之眼,在觀察與省思中亦可見到對中國傳統工藝的今日景況與處境。【內容簡介➤】

●今日的藝術

今日の芸術──時代を創造するものは誰か

岡本太郎著,曹逸冰譯,行人文化實驗室,360元

推薦原因: 思 獨

生於明治、卒於平成的岡本太郎是日本家喻戶曉的藝術家。矗立於大阪萬博紀念公園的著名地標「太陽之塔」,與鑲嵌於東京澀谷井之頭線車站壁面的「明日的神話」皆為其作品。本書為岡本1954年出版的美術評論集。此時同盟國甫結束對日本的占領,身為戰敗國,日本正努力摸索自身的未來。

1930年代曾在超現實主義蓬勃發展的巴黎生活,且深受此思潮影響的岡本,在書中破舊立新,以篤定而尖銳的口吻,以藝術之道為題,寫出1950年代日本的精神與主體診斷書。戰後日本國家主體重建的過程中,無根的日本主義與強勢的西方文明間的張力,就展現在藝術創作與鑑賞領域中,在基本的態度與虛妄的品味間抗衡。書中所面對的「今日」雖然是半世紀前的當下,卻也與當前的時空相去不遠。岡本的超前佈署,回應了今日仍存在的大眾對現代藝術的疑問。【內容簡介➤】

●借錢

從利息、債務到金融商品,2000年的演變真貌

Beggar Thy Neighbor: A History of Usury and Debt

查爾斯.蓋斯特(Charles R. Geisst)著,蔣小虎譯,日出出版,550元

推薦原因: 知 議

透過「借貸」與「利息」精準切入歷時兩千年的金融演變。書中分析的案例結合宗教教義、哲學論爭、數學問題與文明思想衝突,讓讀者能清楚掌握「借錢」這個單一舉措,如何呈現與承載深長與廣泛的社會文化史。【內容簡介➤】

●成癮時代

壞習慣如何變成大生意

The Age of Addiction: How Bad Habits Became Big Business

大衛.柯特萊特(David T. Courtwright)著,蔡明燁譯,立緒出版,420元

推薦原因: 知 批 議

「成癮」雖然是腦神經學可解釋的癥狀,也多展現在個人的經驗性,但其成因卻有千百種可能,可指向文化社會因素,也是公共衛生學議題。《上癮五百年》作者繼續其歷史學專業的抽絲剝繭能力,從解構「愉悅」開啟「邊緣資本主義」的系統分析,揭示當代企業行銷技巧、網路文化、情感薄弱化等現象,如何讓成癮成為全球脈絡下的共通議題。

作者對「成癮史」的研究取向從物質轉向精神——概念上的充實,關注視野從先前的藥物、酒、咖啡因等實質癮品,拓展至「樂趣」與「惡習」,並論說20世紀以降最顯著的成癮現象:食物與數位成癮。對作者而言,資本主義所帶來的生產過量與過剩在成癮問題上扮演著結構性的角色。結語對「反過量」的呼籲,也可見作者身為局中人的一面。【內容簡介➤】

●回家吧!迷失在數位閱讀裡的你

認知神經學家寫給螢幕時代讀者的九封信

Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World

瑪莉安.沃夫(Maryanne Wolf)著,洪世民譯,商周出版,450元

推薦原因: 知 批 議

從腦神經的運作下手,拆解深度閱讀的生理表現,知識滿點又別開生面。9封長信娓娓道來,論述專注之必要,思索之必要,獨立判斷之必要,本書是通吃數位移民與原民的心智養成術。【內容簡介➤】

●南方的社會,學(上)

她者亦是共同體

Studying the South. The South, Studying.: The Her-story of Our Community

Taiban,Sasala台邦.撒沙勒、邱韻芳、丁仁傑、 張維安、張翰璧、洪馨蘭、趙恩潔、陳美華、王宏仁、楊芳枝、翁康容、洪世謙、Remaljiz Mavaliv董晨晧著,左岸文化,400元

推薦原因: 知 批 思 議 益

●南方的社會,學(下)

行動作為倫理

Studying the South. The South, Studying.: On the Ethics of Social Action

王梅香、張錦忠、熊婷惠、張雯勤、潘美玲、蔡宏政、吳品賢、Paul Jobin彭保羅、殷志偉、萬毓澤、陳舜伶、楊靜利、邱花妹著,左岸文化,400元

推薦原因: 知 批 思 議 益

這套書由「南方」視角出發,並使之超脫「地方」的指涉,昇華為概念,結合不同社會人文學科方法,議論各種範疇、議題中的「異者」與「行動者」。由「南方」延展進而關注邊緣、少數、隱性人群,除了描摹他們在社會各處的身影,也追探文化根源、價值觀及其與主流制度的碰撞。雖然出自學術研究,但跳脫了嚴格的學術樣式,易於一般讀者閱讀,重塑對台灣當今社會的了解。

雖是上下兩部的學術研討會論文集,但非雜燴充數。編者精心安排的結構與導讀,為二十幾篇研究論文展開一幅同時具有空間與時間深度的南方視野。書中收錄的論文分為「她者/共同體」、「行動/倫理」兩大命題,並同時回應、反思「南方」、「社會」、「學術」這三大核心主軸。各篇論文也重新編輯為長度相仿、討論殊異但又相互聯繫,帶有台灣觀點的研究集合。

唯「南方」在此尚未如期待的超越地緣政治,不止於北方的對立,其歷史也濃縮於當代、未能展開其他向度的連結討論,乃至共同體的想像也還是同床異夢。【上:內容簡介➤】【下:內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量