(本文應《FOUNTAIN新活水 》19期「雜誌超啟蒙」之邀撰寫)

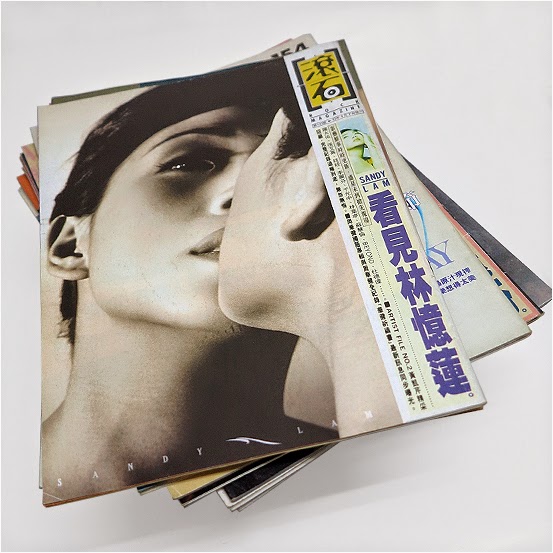

滾石唱片即將邁入40週年了。80年代初,段氏兄弟做了一張民歌專輯、大受歡迎後順勢成立唱片公司,由此為台灣流行音樂開拓出一片沃土,羅大佑、李宗盛、齊豫、林憶蓮、伍佰、陳昇、林強、五月天…… 樂壇奇花異果瘋長,眾多傳奇蔓生,滋養了幾代華人的集體記憶。然而眾人津津樂道的這些傳奇的最源頭,兄弟裡的二毛段鍾沂說:「如果要回顧我的人生,我覺得最重要的是我辦了很多雜誌,而不是我做了滾石唱片。」

滾石傳奇的起點是段鍾沂與弟弟為了向美國《Rolling Stone

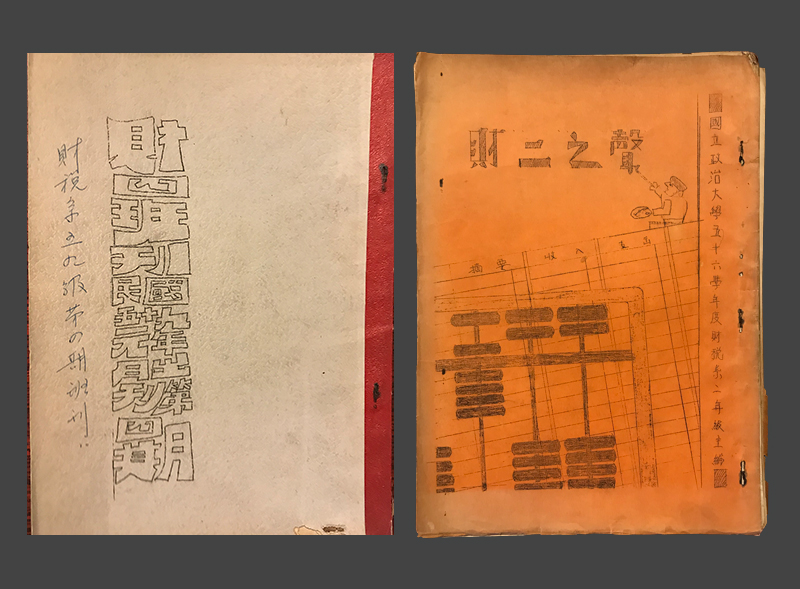

1967年,就讀政大財稅系二年級的段鍾沂以「刻鋼板」手法製作班刊《財二之聲》,是他雜誌生涯的初試啼聲。刻鋼板是影印機尚未出現的時代裡,最快速經濟的印刷手法。先用圓珠筆在蠟紙上刻寫內容,圖文隨喜,完成後再以油墨滾輪一張張印製。

班刊內容來自系上同學,但大多是段鍾沂自己編寫;封面及內頁插圖也是出自他的手筆,仿迷幻藝術(psychedelic art)風格,以變形的字體設計標題。這期雜誌最後印了一百多冊,班上同學人手一份。1970年大四時期的班刊就進步多了,內容已進化成排版印刷。

段鍾沂就讀政大財稅系時製作的班刊,是他雜誌生涯的初試啼聲

就讀政大期間,段鍾沂即參與創辦了日後啟蒙無數文學青年的電影刊物《影響》雜誌。大學畢業服完兵役後,他先到《世界電影》工作,還短期為當時的重要議論刊物《大學雜誌》及《中華雜誌》跑業務拉廣告。

眾人耳熟能詳的《滾石雜誌》創刊於1975年4月,隨著市場變化,幾經改版重新定位,前後出現過4種面貌。從摸索仿效搖滾精神,一出場閃耀風光帶來無限願景,隨後銷量直落讓段氏兄弟傾家蕩產,唱片公司成立後一度成為官方宣傳刊物。在產業的迭宕下,這本雜誌最後轉型成《滾石數位音樂誌》,也曾以電子書形式推出復刻版。多次變身後,在社群媒體尚未普及時,悄然引退。

2005年6月創刊、同時發行數位與紙本的《Elvis數位音樂誌》,承襲了初代《滾石雜誌》的精神,試圖涵括音樂、文化、趨勢等人文議題,並觸及硬體科技的資訊。然而一年半後,這份雜誌也黯然畫下休止符,宣告「休息是為了走更長遠的路」。

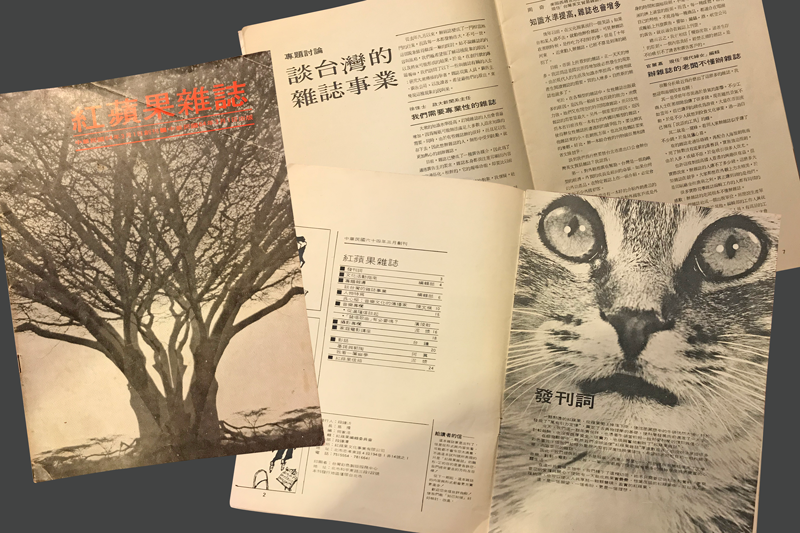

▉超前部署半世紀的《紅蘋果》 在《滾石雜誌》隨著市場起起落落之前,段鍾沂還辦過一本奇妙的刊物,雜誌背後是一段超級前衛的經營策略。

退伍後,段鍾沂和大學同學決定開一家24小時商店「紅蘋果文化服務中心」,服務項目包括幫客人沖印照片、買菜、訂雜誌、解決各種生活大小事。他們正式取得柯達公司和台糖沙拉油的代理,爭取到當年女性保養品「蘭麗綿羊油」的銷售權。為了提供服務,還在報上刊登廣告,徵求「紅蘋果小姐」,吸引了頗多人前來面試。

因為商店以社區服務為定位,幾個年輕人覺得需要辦一份社區型媒體,於是出現了這本彷如大學刊物的升級版,有音樂和攝影專欄、蒐羅當時台北市文化活動、免費贈送的《紅蘋果》。

《紅蘋果》創刊於距今將近半個世紀前的1975年3月,當年的《讀者文摘》全年訂費是324元新台幣、《皇冠》則只要270元。雜誌內頁提供的訂閱廣告上,向讀者推介《婦女雜誌》、《綜合雜誌》、《小讀者》是「從內容與形式而言,都是三本最好的雜誌。」

幾個年輕人主持的實體商店,除了提供雜誌代訂、叢書及音樂會門票代售、舉辦電影欣賞及音樂會等文化活動外,雜誌裡的「紅蘋果信箱」還宣稱可替讀者解決各種藝術知識的疑難問題。

《紅蘋果》雜誌有音樂和攝影專欄,也蒐羅當時的各項文化活動(翻攝自《紅蘋果》)

這個走在時代前端的經營手法,讓段鍾沂笑稱:「Steve Jobs把公司取名蘋果的時間,還比我晚一年 。」可惜這個前衛的概念沒能持續太久,雜誌只推出一期就戛然而止。「最主要是我們只有創意,不會管理,庫存太多,食品被老鼠咬,全部報銷。一直賠錢,後來不了了之,大家開始找工作。」

在報禁尚未解除的封閉年代,興辦雜誌是知識分子抒發意見、參與社會的重要途徑。但為什麼初出茅廬、兩手空空的熱血青年,也能一而再、再而三地創辦雜誌?原因之一竟然是:「因為印刷廠是可以欠錢的。」

當年的印刷廠接受三個月的遠期支票,也就是說,有雜誌夢的人即使身無分文,也可以先編好文稿,送廠印刷裝訂上市,只要在三個月之內湊足「頭期款」——不管是透過零售或找到訂戶,付得出第一期的印刷費即可。

只不過,一期咬著一期,雜誌的生產循環快速,很容易耗盡精力與理想。段鍾沂說:「如果你做了三年雜誌還在,一是表示你沒地方可以去,一個就是你真的很喜歡它。」

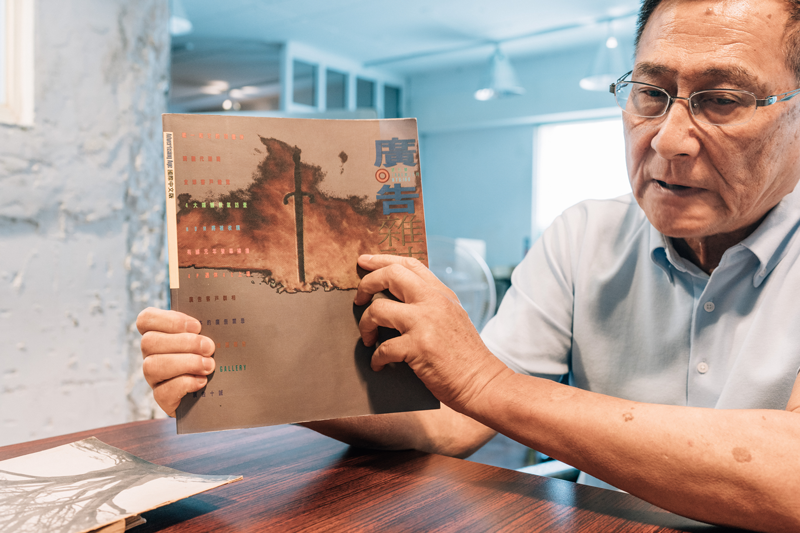

▉我來自台灣,我想見你們的發行人 段鍾沂創辦過無數雜誌,最終大多敵不過市場,不堪賠錢虧損而停刊。至今仍屹立不搖定期出刊的,是即將屆滿30年,最新發行第344期的《廣告雜誌》。這份廣告界的專業刊物,曾是美國權威雜誌《Advertising Age

1989年,段鍾沂與友人合夥投資《Playboy

(施清元攝,新活水提供)

至今仍定期出刊的《廣告雜誌》曾為美國權威雜誌《Advertising Age》(左1)的國際中文版

同樣的橋段,也出現在另外兩家知名雜誌門口,一是《Rolling Stone MAD

從最初的致敬與仿效出發,經過雜誌的歷練轉向唱片發展的滾石公司,當時在台灣已站穩業界龍頭地位。段鍾沂抱著朝聖的心情敲開Rolling Stone的大門,雙方雖然相談甚歡,然而因為合約上的權利歸屬問題,《滾石雜誌》最終放棄成為《Rolling Stone MAD

高中時期,段鍾沂每天下課騎車回家時,總要經過美軍派駐的清泉崗基地。通往基地的道路兩旁成排的酒吧,黃昏時尚未營業,大哥們坐在門口抽菸,洞開的門內搖曳出慵懶的爵士樂或激越的搖滾樂。從美軍基地流出的眾多翻版唱片、小說以及大量原文雜誌,《Playboy Penthouse Look Life Time Newsweek …… 彷彿在戒嚴時期的封閉歲月打開了一道隙縫,讓青年學子接收到西方文化的滋養。其中段鍾沂念念不忘、日後每有出國機會必定四處尋找的,就是《MAD

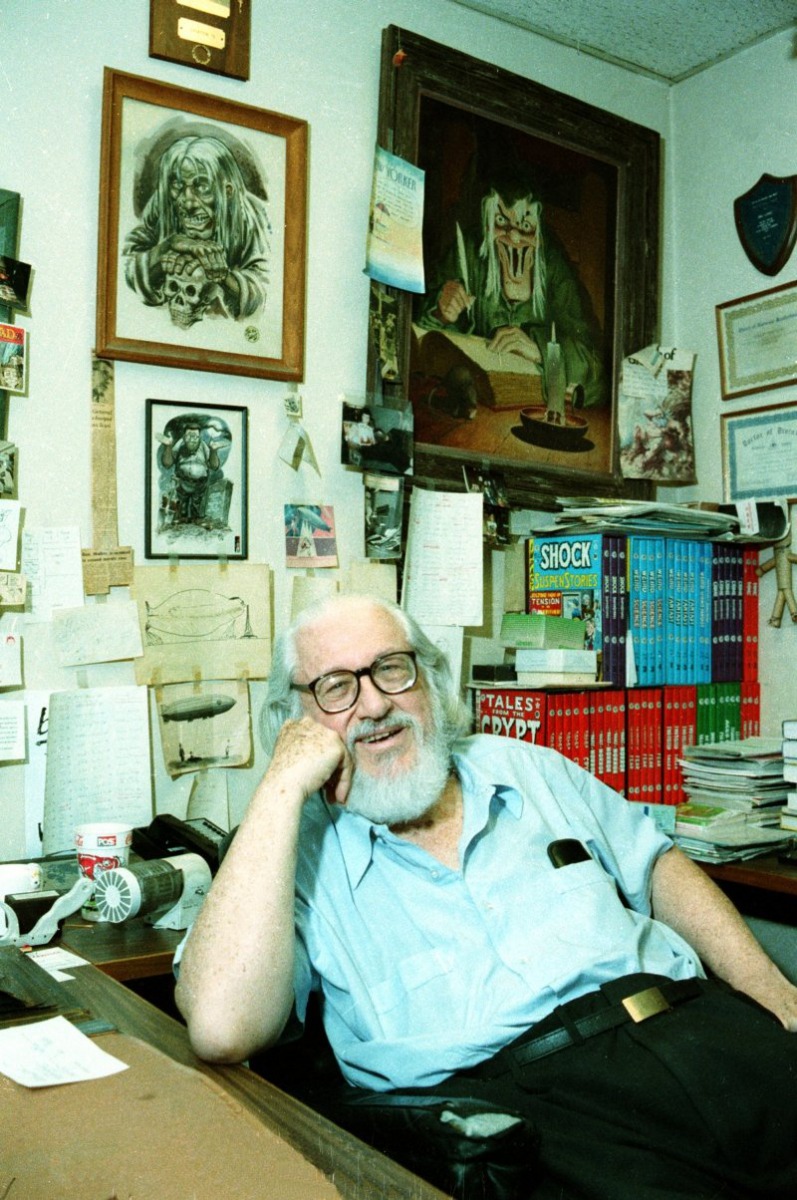

以辛辣幽默聞名的《MAD

當年從文化的罅隙接受反戰、反主流思潮洗禮的段鍾沂,循著雜誌上的地址找上門後,與Gaines相談甚歡,不謀而合。會談結束時,又出現了一則傳奇。

「他(Gaines)問我要在紐約停幾天、有什麼計畫,我說我明天要去MOMA 。他要我等一下,隨手拿張紙條,在上面寫著:Bill Gaines,說你到了MOMA不用去排隊買票,找一個人給他看,說我是Gaines的朋友就可以——我跟我弟弟就這樣直接進去了。」

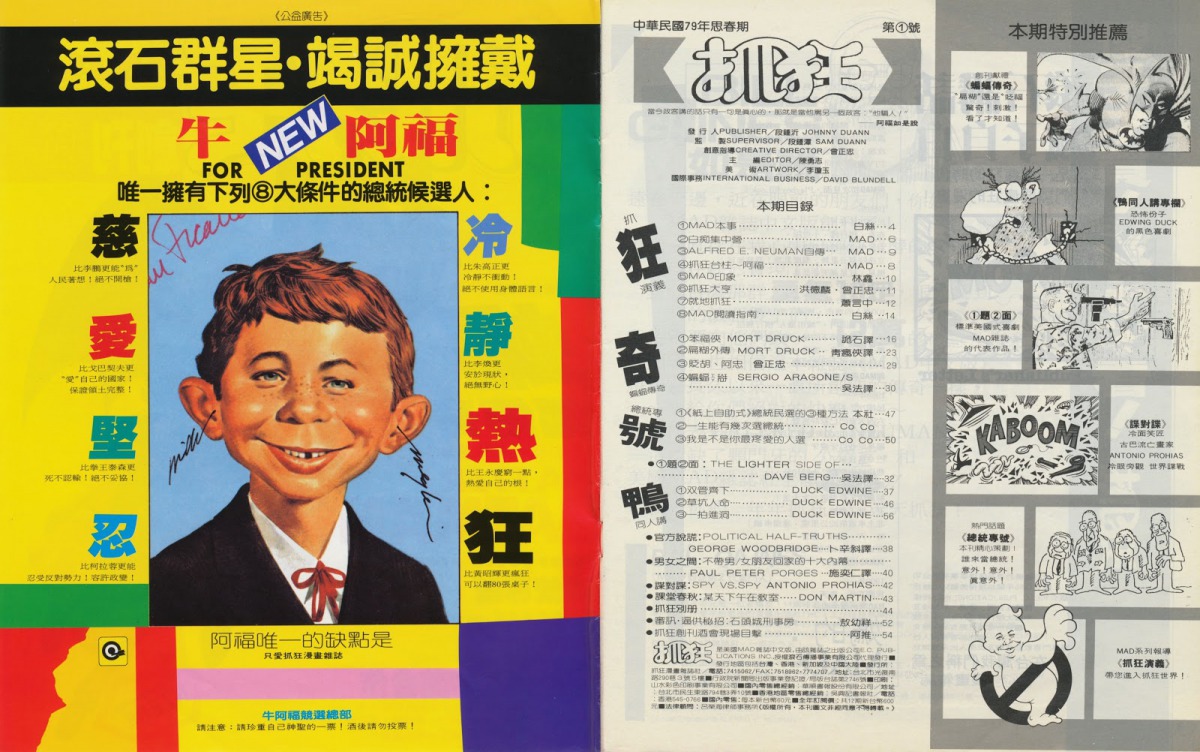

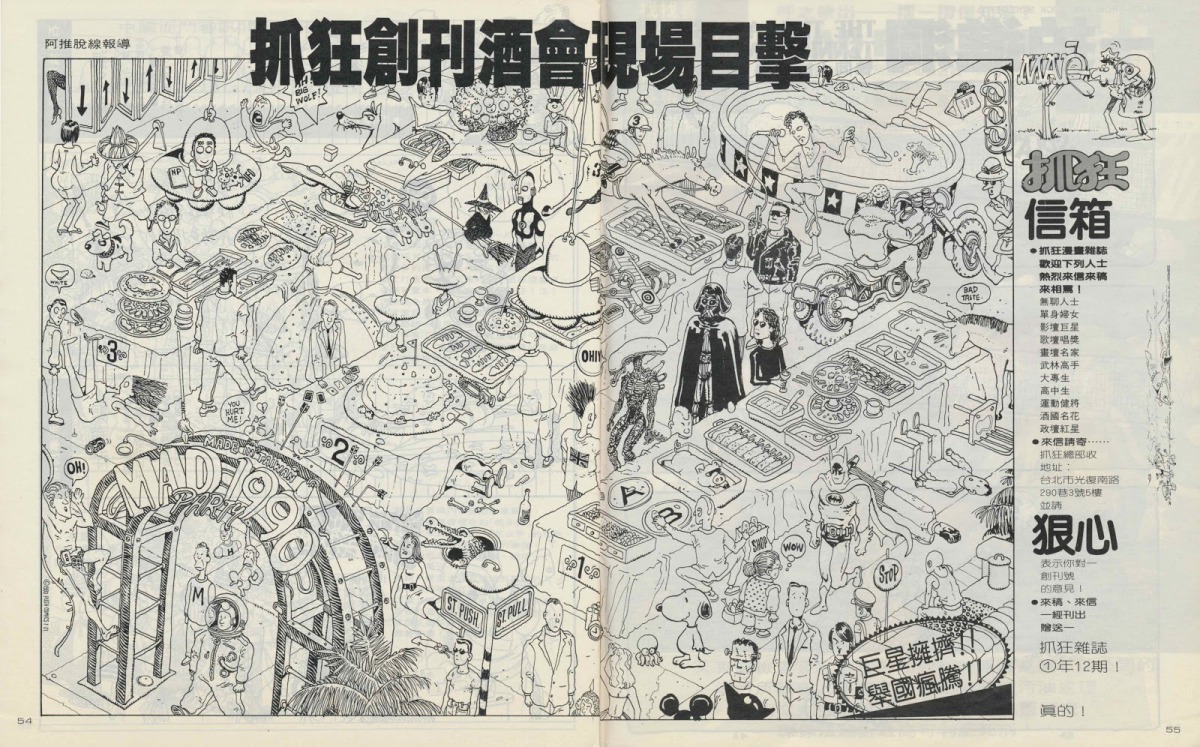

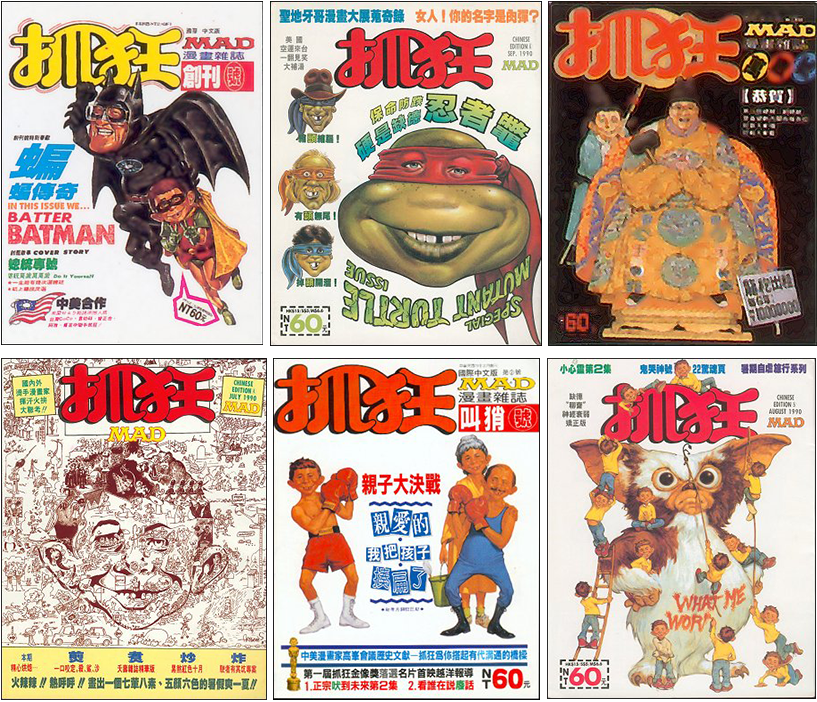

▉曇花一現的《抓狂》雜誌記憶留得最深 《MAD

《MAD》雜誌最為人熟知的人物Alfred E. Neuman

1990年,解嚴後的台灣舉行最後一次總統間接選舉,立法院打群架,中國製黑星手槍大量流入黑道,國代濫權行為引發野百合學運。前一年熱血奔騰的天安門已寂靜無聲,吾爾開希花500美金買了件Valentino外套。瑪丹娜、小虎隊當紅,《悲情城市》剛上映,唱完〈戀曲1980〉的羅大佑再唱〈戀曲1990〉。

這一年2月,《MAD

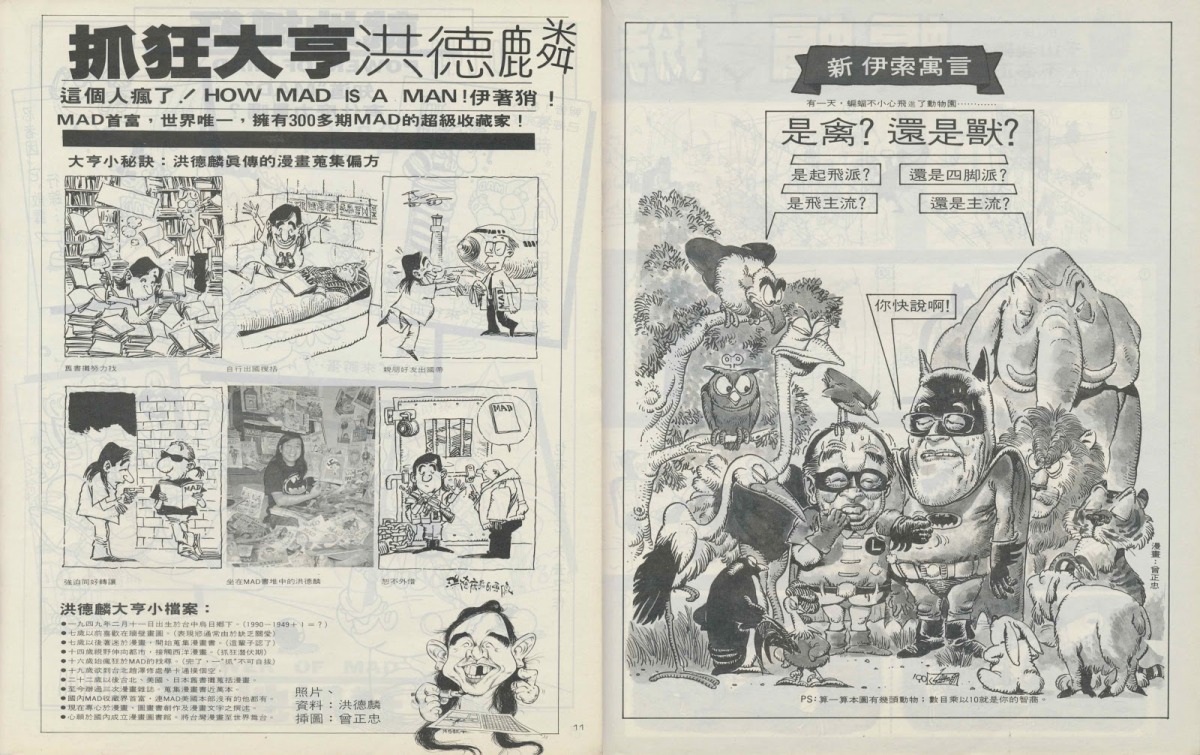

除了翻譯自《MAD

在合作條件中,《抓狂》雜誌只能有20%使用《MAD MAD

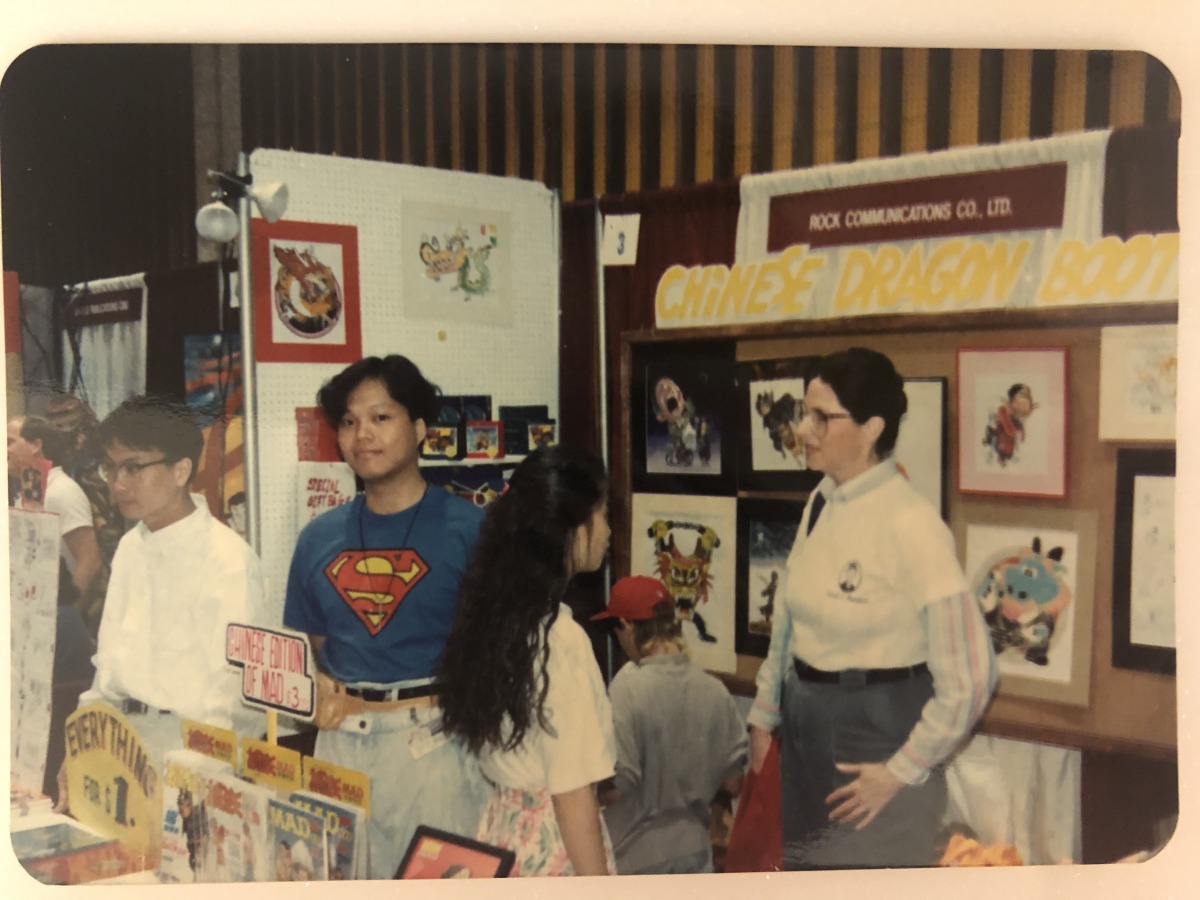

現今的聖地牙哥國際漫畫展(Comic-Con International: San Diego, CCI)是每年的全球盛事,但當年的活動規模小得多,只是美國加州的一個展覧。那次出團,漫畫家自付機票住宿費,交通及飲食則由滚石包辦。那是蕭言中第一次出國,同行的還有阿推、敖幼祥、曾正宗、陳弘耀、傑利小子等當紅漫畫家。

負責擔任領隊導遊,幫大夥張羅交通吃住的,是台大人類系教授David Blundell。這個有點跳tone的安排,在滾石卻顯得順理成章。段鍾沂說:「David是齊豫的前夫,因為齊豫的原因他常來找我。後來我請他當我的英文老師——不是教我語言,是教我文化,教我一些國際觀。他跟我很熟,又是加州人,就拜託他幫忙了。」

Blundell不只扮演隨團褓母,還負責洽談版權。段鍾沂希望藉由參加聖地牙哥漫畫展,把台灣漫畫家推向美國市場,因此一輩子蹲田野的人類學家,還背負起聯繫海外出版商的任務。

漫畫家蕭言中(左二)在1990年聖地牙哥Comic Con展場。(甲司丁提供)

隨著漫畫團前往聖地牙哥的,還有大箱大箱的周邊。在衍生商品尚未流行的年代,滾石為每個漫畫家設計了一套文創商品,由漫畫家們各自以龍為主題完成的畫作,製成海報、筆記本、拼圖等文具。當時這群漫畫家與滾石之間並沒有任何合約關係,卻擁有同樣的心情,眾人一路合力搬運笨重的行李,到聖地牙哥擺攤叫賣,在國際漫壇的天空下共同張望台灣漫畫的未來。

然而,和《MAD

▉嬉皮年代的理想精神 《MAD

《MAD》雜誌創辦人William Gaines(取自ownzee )

《MAD

段鍾沂不太常對外談起《抓狂》雜誌,並稱這是個有點哀傷的故事。除了雜誌曇花一現沒能吸引太多關注之外,更多的是出於一種悵然傷痛的情感,因為Gaines。

「那時我們談代理版稅,一年要一百多萬美金,折合三千多萬台幣。太貴了不可能,我們沒有那麼多錢。他(Gaines)說那我跟你用5盒鳳梨酥交換,我可以允許你這個部分的授權——他非常喜歡吃鳳梨酥,我每次跟他談生意,他都說,Johnny ,我用ooxx這個條件跟你換5盒鳳梨酥。」與滾石合作後,Gaines曾造訪台灣,然而回美不久(1992年)就傳來他逝世的消息。段鍾沂是從海外的新聞上得知訃訊的,即使數十年後談起,仍是滿滿的唏噓。

「Gaines是個徹底的嬉皮,在美國是很受尊敬的文化偶像,但他又是那麼謙虛那麼可愛的人。他是真正的嬉皮,是我一生想要追隨的對象。」

成長於60年代的段鍾沂,即使在商場起落浮沉,內裡一直刻印著嬉皮式的理想精神,對平等、公義種種烏托邦理想抱持著近乎天真的信念。不滿社會的青年選擇批判、反抗、革命,以粗糙的尖銳直刺現實,段鍾沂知道自己本質上不是這樣的人,他甚至沒辦法張牙舞爪去扮演嚴苛的評論家,但他找到一個方法來做這些事——辦雜誌便是那把除魔的寶劍。

「我年輕時曾經在一家很西化的廣告公司上班,公司訂了一份《Advertising Age

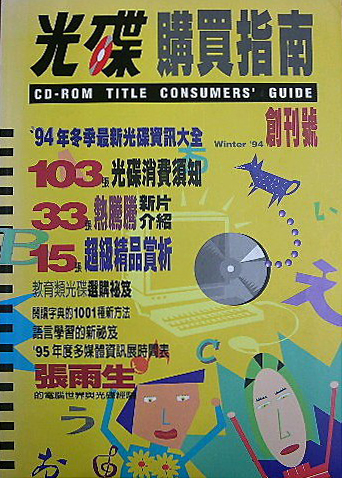

1991年《廣告雜誌》創刊號出版,當時滾石唱片已進入高峰期,段鍾沂有錢了,不忘初衷將當年要消除語言鴻溝的想法付諸實踐。這份很難為外界察覺的心意,也展現在他創辦另一本雜誌《光碟購買指南》的時機上。

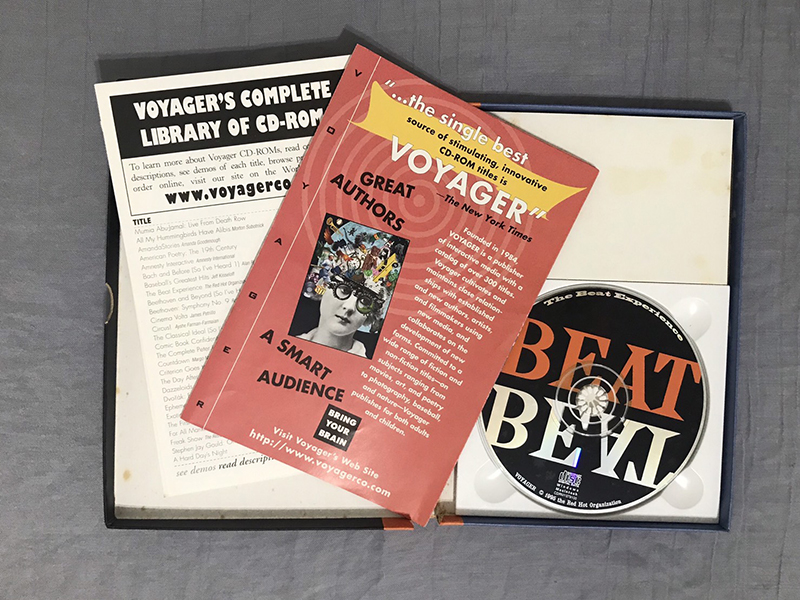

多媒體光碟(CD-ROM)曾是市場寄以厚望的「互動式」科技產品(周月英攝)

▉辦雜誌很危險,但有快感 在電腦開始普及、網際網路尚未興起的1990年代,作業系統正要從DOS純文字介面轉至Win95圖形介面,Modem數據機剛普及,常用的搜尋引擎是AltaVista和蕃薯藤,家裡的阿伯喜孜孜每天透過電視搖控器盯著螢幕玩「野球拳」。當時,具有存放大量資料特性的多媒體光碟(CD-ROM),是市場寄以厚望的「互動式」科技產品。微軟的模擬飛行遊戲、將整座美術館搬上螢幕的藝術類光碟,都是令人驚豔又熱門的作品。

當年,半官方性質的資策會成立了一個顧問團,定期開會討論資訊科技和內容應用的相關議題。其中一項議案,試圖利用光碟技術整合科技和文化產業。為此經濟部設立補助條款,鼓勵廠商製作CD-ROM。排山倒海的提案因此出現了,但做出的結果是作品粗糙、技法拙劣、美學有問題,互動效果也糟糕。看到廠商還信誓旦旦要變成「亞洲的迪士尼」,顧問成員之一的段鍾沂深感不妙。

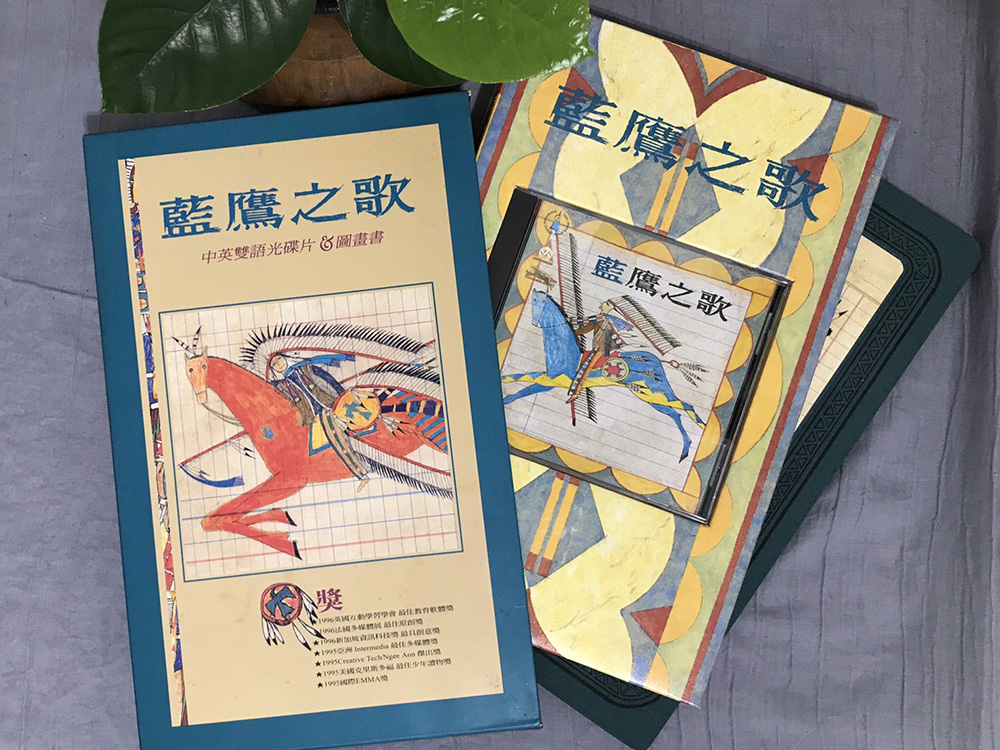

1994年8月,《光碟購買指南》推出試刊號,同年12月正式創刊,主要宗旨是整合多媒體市場上多元分歧的產品資訊,為消費者建構消費的評鑑座標。多方網羅參與撰寫專欄和評鑑的作者五花八門,有工研院的研究者、電腦公司總經理、微軟工程師、電視新聞台編譯、大學教授,還有資深遊戲玩家。

評論家曾指出:把《MAD

百科全書數位化和電子書對傳統出版業造成什麼衝擊?虛擬實境(VR)可否成為人類與電腦間的終極介面?永遠超人氣的色情光碟反映了哪些社會現象及性別問題?網路是安全的購物地點嗎?如何把關幼教光碟的教育品質?資訊時代可能侵犯哪些個人隱私?電子郵件引發了哪些著作權問題?有些現今仍未解決的議題,早在25年前即已浮現。

多媒體光碟曾在1990年代盛行一時(周月英攝)

段鍾沂是個科技決定論者,終生信奉麥克魯漢(Marshall McLuhan)的名句「媒介即是訊息」(the medium is the message)——傳播工具決定了傳播內容。自大學課堂上學習到這個概念後,他畢生都在尋找證據,證明科技對人類的影響。

科技確實左右著時代與文明的面貌,在追求前進的步伐中,被捨棄拋卻的不乏過去我們珍視鍾愛的成果。音樂產業如此,即使連數位原生的商品,也永遠必須面對市場汰舊追新的無情輾壓。曾經被視為傳遞文化最佳人機介面的多媒體光碟,在網際網路WWW普及後逐漸淡出市場。《光碟購買指南》幾度改版,1998年10月推出最終一期後也宣告停刊。

盤點這輩子創辦過的雜誌,段鍾沂數著數著,不小心還會漏算其中一兩本。他自稱愛慕虛榮、自戀,而做雜誌最能隨心所欲,滿足他骨子裡的表演慾望。「這種帶著些許悲劇色彩的英雄式行徑,像站在雜亂失序車陣中指揮交通的童子軍,很危險但有快感。」

那麼未來還會繼續辦雜誌嗎?段鍾沂笑說:「我覺得我受不了了,我已經老了。」

《MAD ●

收藏《FOUNTAIN新活水》19期「雜誌超啟蒙」 :讀冊 |博客來 |誠品

知識分子喜歡在紙堆裡面大談人性的陰暗,以及各種各樣的倫理學問題。但實際上他們是不懂的,因為人性的幽暗面要真正體會過才能夠領會。像毛姆(William Somerset Maugham)就曾經說過,美國哲學家在談到「人無法分擔其他人的痛苦」的時候總是用牙痛做比喻,因為他們自己的一生之中,除了牙痛之外就沒有經歷過什麼了不得的痛苦。沒有親自經歷過的事情,只從書本和理論出發做分析是很容易弄得荒腔走板的。培養知識分子的途徑恰恰就是一個與世隔絕的安靜環境,所以知識分子實際上根本沒有經歷過特別深刻的人生痛苦,他們代表的恰好是宗教人士的反面。基督教是怎麼產生的?耶穌基督分享了全人類的罪惡和痛苦,他的力量也來源於體驗及征服了罪惡和痛苦。知識分子是既犯不了重罪,又受不了大苦的角色,雖然他們最擅長打筆仗。

「我就想應該辦一本雜誌,不管國內國外,把真正好的CD-ROM介紹給讀者。就像後來經濟部在推動APP時,一堆人出來做,但有些APP一年連一次下載都沒有——你必須告訴他什麼是好的APP,什麼APP是對的。」

「我就想應該辦一本雜誌,不管國內國外,把真正好的CD-ROM介紹給讀者。就像後來經濟部在推動APP時,一堆人出來做,但有些APP一年連一次下載都沒有——你必須告訴他什麼是好的APP,什麼APP是對的。」

對談》從異業結合到網路霸凌,蘿莉塔和Coser的藝術與商業如何並容?賴品妤x致怡ZEIx琉&竜

2020年Openbook漫畫系列講座最後壓軸場,邀請到長期關注動漫的立法委員賴品妤(aka Coser總一)、蘿莉塔時尚專家同時是漫畫家的致怡ZEI,以及國內知名的Coser組合琉&竜。她們分享如何從個人的愛好出發,發展出商業機會,並討論這樣的職業類型可能面對的工作風險。

對談一開始,眾人先恭喜致怡ZEI以華麗且細緻的作品《九命人:家庭訪問》入圍今(2020)年金漫獎年度漫畫獎。賴品妤接著表示,當了立委之後,好久沒有與這麼多漫畫同好一起同聚,格外開心。賴品妤早期接觸cos時,即以Coser身分參與不少社會運動,如今成功進入國會、推動政策,毫不隱藏身為Coser的驕傲。而長期投入Cosplay領域的琉&竜,兩人從單純興趣到設立專業攝影棚,承接服裝與道具製作,甚或特殊妝髮及場景客製化的委託,今天她們也帶著滿滿的工作經驗,準備與聽眾分享。

▇最好有個很會幫忙賺錢的執事

主辦單位照例以快問快答拉開序幕,第一題便讓講者發出歡欣的鼓譟:「如果身邊有一個執事,最希望他幫你做什麼?」

直率的琉給的答案是:「做道具」,搭檔竜則寫下「賺錢」。琉解釋做道具便是為了賺錢,爽朗的竜大笑,兩人默契十足。

致怡聽到「執事」一詞後,便情緒激動並頻頻鼓嘴,害羞說:「因為我是執事控……」她希望執事可以幫忙料理三餐、趕稿、上線、掃描等。致怡補充說,因為家裡沒有男生,畫男生時很困難,要找很多資料,人偶也買了不少,所以還需要人體model。不斷羅列待辦事項,惹得台下笑聲頻頻。

賴品妤表示,出社會後想法都很實際,她最想要「相關科系」的執事幫她一起「擬定政策」,因為擬定政策需要詳細周全。體貼的她燦笑補充:「碩士畢業就可以了。」

第二題,若路上看到妝容完整的Coser或蘿莉塔服裝,第一眼會先看對方的什麼地方?專業的琉最介意「衣服有沒有燙過」,襯衫或西裝燙過後的質感差異甚大,她總會燃職業魂,想幫人燙好衣服。竜則說:「看有沒有把假髮照顧好吧,因為假髮是角色的靈魂。」

自己也設計蘿莉塔服飾的致怡表示,會認真看蘿莉塔造型實穿後的整體感,特別留意「印花」立體化後的效果。

雖然cos與蘿莉塔屬不同文化,不過,賴品妤也同意致怡的意見:完整度與整體感,比臉還重要。賴品妤還透露她的眼睛具有「瞬間掃描」功能,只需遠遠一看,瞥見別的立委穿著,便能迅速判斷對方今日要跑的行程,引起現場爆笑聲不斷。

最後問到,如果今天中了大樂透,還想繼續目前的工作嗎?如果會,最想做什麼呢?

務實的琉說,即使中了樂透,還是會繼續當Coser,而且要把錢花在3D列印上,這樣就不用耗時費工做道具了。竜則想購買微整型的療程,揪琉一起去保養,因為這個行業,鎂光燈的注目焦點大部分都在臉和身材。竜說:「畢竟Coser有60%還是依靠外貌。」

致怡則想將獎金都拿去印書,做燙金、全彩、特殊印刷等等全都要,「而且要幫我欣賞的作者都用這個規格出書!」引來台下的一片讚嘆。

堪稱計畫通的賴品妤,表示會繼續目前的工作,「中樂透不是最忌被知道中獎嗎?要繼續工作才不會被發現啊。」她隨後苦笑說,最近辦活動,發現經費很拮据,想把獎金都拿去「辦豪華的親子活動」。

▇蘿莉塔的不同異業結合

進入分享時間,致怡首先提到,其實蘿莉塔時尚非常適合各種異業結合。比如她的作品《執業魔女PicoPico》曾與新驛旅店台中車站店合作,將漫畫中的角色,分配到不同專屬房間進行空間改造,並為旅館長廊增添二次元的時尚感,彷彿旅行圖畫書,使旅客如置身魔幻空間。

致怡也提到,2016年開始,她與台灣原創的蘿莉塔品牌Figlia合作,設計出符合對方品牌調性的作品,初次合作順利,促成不少後續的合作。致怡由此開啟了自己的夢想:「將漫畫角色穿的衣服實體化製作,希望它可以是cos服,同時也是蘿莉塔服。」這個創意獲得出版社同意後,便開始實行。玩cos的夥伴願意著裝出席,力挺到場曝光,看到自己筆下的作品實體化,致怡感到美夢成真。

除了先有漫畫後出衣服,也有反向合作的案例,Coser楊哲曾經cos致怡筆下的PicoPico,成果絕美。漫畫家還主動詢問能否將角色造型入畫,獲得楊哲同意後付諸實行,實現了穿梭在漫畫與真實的雙向幻想交流。

致怡認為,蘿莉塔是很有潛質的時尚產業,有不少物件適合被開發成精緻商品。她提到:「蘿莉塔與主流穿搭最大的區隔性是——因為有『主流成衣無法滿足的夢想』,因而衍生了這樣的次文化時尚。」致怡眼中的蘿莉塔時尚產業,就是在追求理想中的夢幻穿搭,以「圓夢」這個著重現實考量的核心為首,所以在原創性、設計理念、精緻度甚至實用度上,都會跟現今主流成衣市場做出一些區隔。「像是每件洋裝都會有一個『名字』,甚至故事,讓穿上洋裝的人彷彿成為故事中的角色,以自己為媒材,藉由穿搭來享受延伸創作一個獨創角色的樂趣。」

▇蘿莉塔時尚的不可取代性

印花,是蘿莉塔服飾中非常重要的亮點。致怡提到:「而今各國品牌眾多,為了強調獨特性和不可取代性,品牌專屬獨家設計的印花就變得十分重要。因此許多品牌會選擇與創作者合作,精心打造獨一無二的印花,而非直接採用現有的素材圖庫。」

蘿莉塔除了有分甜系、古典、歌德、和風等等,致怡也說明:「每家Lolita品牌的考量訴求都不太一樣,即使同品牌也會出產不同需求的系列。」除此之外,也可能有犧牲舒適度或實穿性,以藝術性展演效果,或者以婚禮用途為主的花嫁款;但也有體貼穿者舒適與便利需求,較折衷於日常款式的設計。「各種天馬行空就是蘿莉塔時尚有趣的地方。」她說。

近年,量產的成衣時尚也大量流行類似的古典洋裝,款式開始有越來越多重疊之處。致怡認為:「我相信Lolita時尚不會因此被取代,因為成衣有很強的流行時效性,但Lolita的時間會為『美好年代情懷』而停留。」

以興趣為業,致怡提醒,熱情容易被磨滅,尤其生活跟工作難以區分,要能夠樂在其中,才能夠享受昇華後的境界,切勿一味地用愛發電。賴品妤也同意:「當興趣要發展成工作的時候,最需要的是耐性,耐性的背後象徵的是穩定。」

賴品妤順勢提問致怡,是否會在未來規畫更不一樣的跨界嘗試?致怡笑意十足提到,自己正在進行將真人轉成二次元角色的工作。她也害羞提到,很想做造型公仔,提及對娃娃的興趣,眼神透露著滿滿愛意。賴品妤認同致怡作品的人物質感很適合做成公仔,稱讚她的畫風適合開發成精緻的文化商品。

致怡目前正在進行「橘子.虎斑.巧克力」的創作計畫,以友善動物的主題,將Coser好友Alma二次元化。她也提到,未來若有機會實現承諾,也要把她畫進《九命人》的續集,並透露將會是一位「信貓得永生」的江湖郎中,令現場粉絲相當期待。

▇人可以是自己喜歡的樣子,無論身在任何產業

賴品妤表示,自己是cos圈裡第一個成為民意代表的人,在立法院屬教育文化委員會,所以文化政策正是她的職責範圍。開場她先簡述文化部目前對漫畫產業政策的挹注,不僅有漫畫輔導金在創作、出版上的補助,也有已邁入第11年的金漫獎。另外,文化內容策進院則經由漫畫基地,持續做為漫畫產業的後盾。

除了文化部與文策院,賴品妤也思考如何透過她監督,促進產業發展。她也希望聯繫勞動部,從在職進修、職業培訓去開設課程,增加投入漫畫的人才,擴大產業基礎。

自稱「選區超大,整個東北角都是我的」的賴品妤,提到常被地方的選民問:「啊,委員,怎麼今天沒有Cosplay?」有一次她扮男角,心想應該不會被認出來,便跟搭檔在大湖公園裡揮鞭子、拍照。沒想到居然有一堆人跑來問:「啊委員!你怎麼在這裡?」她驚呼:「我化妝成這樣你還認得出來?」讓現場笑得人仰馬翻。

賴品妤接著提到,十幾年前Cosplay的形象在社會上並不算正面,但現在許多公部門的活動中,都可以看到Coser的身影。自己也努力媒合調性彼此符合的Coser與活動,增加彼此的曝光機會。

「人可以是自己喜歡的樣子。」賴品妤提到,自己雖然因Coser的身分,獲得許多關注,但回到初衷,她認為人不需要活在刻板的性別框架中。

提起同輩政治工作者,賴品妤認為:「政治人物可以很不一樣,」過去受信賴的菁英的刻板形象,隨著時代的不同也發生變化,「國會需要很不一樣的人加入,攪動一池春水。」

「我不需要為了從政,捨棄自己原來的興趣以及認同的身分。就算我是這個樣子,我也可以堂堂正正進入國會。」賴品妤如此強調。

▇白手起家,自學自創,專業Coser就是這樣煉成的

賴品妤認為,台灣的Cosplay帶動了許多相關產業,像是琉&竜同時在經營攝影棚,或者活動會場上設有Coser專攤、也有職業Coser等等。以往Cosplay的作品大多以平面照片為主,現在的作品型態更加多元,像是影片製作、直播互動、Youtube頻道節目等等,都讓作品和生態更加豐富多元。

琉則分享,現在許多高知名度的Coser,不僅可以加強事前與事後宣傳的力度,也可以在現場跳脫海報或圖文的平面畫面,以真人形象,吸引注目。

因為喜歡Cosplay並以此為業的琉,自謙投入Cosplay的時間並不長。她是在考上大學後,才漸漸發展動漫的興趣。畢業工作一陣子後,出國期間認識了不少同好。回台灣後,她發現許多同好沒有攝影棚可用,因為當時的攝影棚很少,而且大多不願意租借給Coser,理由是「這些都是小孩子在做奇怪裝扮,會搞破壞」。有鑑於此,琉開始與朋友一同經營攝影棚,專門為Cosplay社群服務。除了拍攝寫真外,也提供合作廠商,搭建特殊場景。

琉建議想投入的新手:「當專業的Coser,最好很有錢或很有閒。因為常要花費很多時間和心血,接觸或練習平常不會使用的特殊技能。」

琉也語重心長地提醒,拍攝時,被攝者一定要懂得保護自己的人身安全。通常性騷擾或性侵,經常發生在已合作過的人上,所以無論多信任對方,都一定要有自我保護措施。一旁的致怡點頭如搗蒜。

竜則分享,有一次接受道具製作的委託,被邀請到對方的工作室執行,沒想到對方以嚴苛的條件要求時間進度,她甚至失去人身自由,被關到密閉空間中執行,相當驚悚。竜同樣強調,人身安全的保護是合作中的優先考量。

從小就對動漫深感興趣的竜,分享自己從國小開始玩Cosplay,剛開始常遭到大人斥責,母親甚至毀滅她畫漫畫的夢想,罵她:「你以後不要當漫畫家,沒有前途——」說到這,竜才突然想起什麼似,趕緊跟一旁的漫畫家致怡道歉,惹得現場笑聲不斷。

竜提到當年的零用錢極少,而cos的文化商品產業鏈還未興盛,對於學生來說,什麼都貴。尤其服裝跟假髮,對當時的她來說近乎天價。所以一切自學,自己做,竜說:「完全就是被逼出來的、窮出來的經驗,有種亂世出英雄的感覺。」

雖然家裡反對,但竜沒有多想,早早進入社會的她,從國中起就打工賺零用金。高中時,同學開始分科系,她便問服裝科的朋友如何執行與打版,從有限預算下,在家裡手縫出一套完整的禮服,令母親大感訝異,隔天到處開心放送:「我女兒自己做一件禮服,以後的婚紗會省很多錢!」透過不斷摸索,竜證明自己確實從中學習不少,從此不需爭吵,母親也沒再反對過。

▇從接電線、做禮服到簽合約

自從手遊崛起風行後,琉&竜是許多廠商信賴且委託的合作對象,站台、道具製作委託的工作也越來越多。她們曾擔任Garena英雄聯盟活動的Coser、為Acer Predator記者會活動,及神魔之塔電玩展站台。這些工作的背後,都依靠做中學,學中做的雙手起家。對談中,琉稱讚夥伴竜,「很會拉電線跟焊接」。

知道如何擬定合約,也是重要的工作技能。竜細數Coser的工作中其實涵括很廣泛的項目:髮、妝、造型、道具、真人等,這些都會牽涉到合約需要明示的重點,比如:時間長度、日期範圍、工作內容、超過必須加價、明確付款時間、若影響到下一個案子的損失對方需要負全責等等。或者,有些委託服裝製作案子,也需要明確請對方先預付訂金才會開始製作,且在明確的時間日期完成,並明確列出對方應匯入完整費用的期限。

總之,要設想到各種執行過程中可能無法控制的變因,及突發狀況導致的損失,把自己在意的事情越仔細地寫進合約裡越好。

琉&竜曾遇到大公司的承辦人遲遲延宕付款時間的狀況,如果沒有合約,很容易讓對方繼續「死不付錢」。後來她們依合約條文寄出存證信函,才終於收到了錢。

▇面對網路霸凌,賴品妤:反而證明這些人已經沒有招

不論是立委、Coser或蘿莉塔愛好者,工作時,都可能在公開場合或社群軟體中遭遇網路霸凌。因此,主辦單位希望來賓們談談如何對酸民免疫,或在網路輿論中讓心靈不受傷等話題。

竜認為,出裝的目的如果是商業行為,需要斟酌客戶建議,也要聆聽對方理性的建議。但如果只是單純做自己喜愛的角色扮演,根本不需徵求任何人的同意或肯定。

致怡則表示,服裝的選擇是個人的意志問題,「尊重是很重要的」。有些人像糾察隊一般,總喜歡指正他人的服裝。致怡認為每個人都有自己穿著的愛好與自由,應該做自己,開發不同穿法,只要沒有帶給他人困擾就好。

然而,確實就有酸民用不堪入耳的語言批評她,甚至出現「一砲多少錢」的字眼。賴品妤淡定表示,做為投身政治工作多年的女性,早已司空見慣,從剛入行、擔任立委助理到成為立委,圍繞在她身上針對女性身分的辱罵,從未停止。自比為「吵架王」的賴品妤點出:「這些來來去去都一樣的語言羞辱,反而證明這些人已經沒有招了。」只能攻擊她的性別,藉此貶低她在公領域的建樹。

賴品妤說,受到批評時,自己會先理性判斷,若批評的內容在公領域部分有道理的話,一定要改進。但若遇到網路的言語霸凌,對方不會因為你的退縮就停止霸凌,「別人罵我就罵回去啊。」賴品妤毫不遲疑說道。

致怡好奇是否有動畫作品影響現在的賴品妤?她回答,《少女革命》這部動畫形塑了她某一部分的性格。在政治場域這種相當父權的結構中,性別的壓迫更加嚴重,「過去這些作品給我的價值觀,支撐我現在面對這些父權壓迫。」

「得要算上那些無法反抗的人的份,一起回擊這些網路霸凌。」賴品妤如此說道。

不同領域的四位講者,同樣從自己的興趣出發,在不夠成熟的產業中發展出穩定的收入。對談中,她們細細地提醒同好面對現實環境時,如何做好萬全的準備,唯有一步一步面對挑戰,方能溫柔守護心中的熱情。●

▉向漫畫家/coser告白

▉抽獎時間

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量