話題》終於到達閱讀村上春樹的年紀——重訪《尋羊冒險記》

大學時代我讀了人生第一本村上春樹,不是膾炙人口的《挪威的森林》,也不是後來才知道有多厲害的《聽風的歌》,而是《尋羊冒險記》。之所以會在圖書館架上選這本,也不是因為有誰推薦又或離奇緣份,單純是相當私人的原因:我有自然鬈,還漂成了金色,如果起床沒有梳頭的話,鋼絲般的雜毛可以在我頭上指向風的十二方位。於是我多了個綽號叫阿羊,作為一個想在文學作品裡找到自己的大二病患者,選擇村上春樹,以及《尋羊冒險記》,也是很自然的一件事吧。

可想而知我沒有尋到羊,也沒有找到自己,事實上,我讀不到二十頁就棄書了,成為一個逢人就說「不怎麼喜歡村上春樹」而沾沾自喜的傲嬌文青。那時我甚至不知道這是「老鼠三部曲」的最後一本,只是覺得劇情怎麼推進得那麼快。就像看著電視劇集的前情提要時皺著眉頭說「這故事結構怎麼可能會寫成這樣」的笨蛋評論家。千言萬語終歸一個問題:沒有找到自己,算是對應了村上春樹,還是對不起村上春樹?

在沒有答案的情況下,這樣就過了十年。其中我斷斷續續攀過了《挪威的森林》,咬緊牙關啃掉了三本《1Q84》,收聽了治癒系的《村上收音機》,諸如此類的作品。其中有非常喜歡的,也有想坐時光機回去勸阻自己的時候。但我始終沒有再去出發尋羊,後來也沒有繼續尋找自己了。逐漸地我學會不要再做這件事,世界很大,有太多事情要求我去學習。潛移默化地我也生長為一個無聊的成年了。

村上春樹擅寫無聊,「老鼠三部曲」的主角對一切都提不起勁,在《聽風的歌》裡他說「幸福嗎?如果有人這樣問起,我只能回答:大概吧。所謂夢,結果就是這麼回事。」過了幾年,他又在《1973年的彈珠玩具》說「我是生在一個奇怪的星星下的,也就是說啊,想要的東西不管是甚麼都會到手,可是每次得到一樣東西的時候,卻踩到另一樣東西。」生活的苦悶無聊是令人沮喪,甚至帶有傷害性的。

其後抵達了《尋羊冒險記》,在初次打開書到最後真的把它讀完,我已經混過了十年時光。主角也從每天喝酒的頹廢大學生,混成了每天喝酒的頹廢上班族。天啊這根本是我,我尋到羊了——也不是啦,至少主角已經能夠講出這樣的話了:「或許我的人生並不無聊,只是我在追求無聊的人生。不過結果都一樣。不管怎麼樣我得到的已經是這樣的人生,大家都在逃避無聊,然而我卻自己想要進去,簡直就像尖鋒時段往逆方向走一樣。所以我的人生變成無聊我並不抱怨。」

不管怎麼樣我得到的已經是這樣的人生,二十歲的我如果能撐到這段,也許能獲得一些宗教性的體悟,在酒精過量的邊緣呻吟著些經驗匱乏的大道理。然而,事實上我甚麼都沒有理解,用村上的腔調來說,我們之中的任何誰都活在甚麼都不知道的環境裡,依然也過得好好的,日常吃飯,用酒精澆灌自己,偶爾性交,不是嗎?

村上春樹在《聽風的歌》出版二十多年後,回顧自己當年剛剛出道時,讀者大多是二十多到三十歲的年輕世代,事過境遷過了二十多年後,讀者還是同樣的年輕人們。「在這三十年之間我想,可以說幾乎沒有改變。我的小說讀者的核心層大約往下移動了整整一個世代。」這段話又讓我想起聽過不只一位朋友所說的:自己已經過了閱讀村上春樹的年紀了。

這是甚麼意思呢,難道他們的生活已經不再苦悶無聊,對於一些事情提得起勁,又或可以把自己的青春視為前情提要,一笑置之了嗎?我想,我們的生命早年,就像是「老鼠三部曲」的主角那樣,在迷霧裡從二十歲的「那時期,我認真地相信,或許我可以把一切都換算成數字,並傳達給別人某種東西。而只要我擁有某些可以傳達給別人的東西,就表示我確實存在。可是好像理所當然似的,對我所抽的香菸數,或所上的階梯級數〔…〕沒有一個人有興趣。於是我喪失了存在的理由,變成一個孤獨的人。」抵達了三十歲的「你是生意人,我也是生意人。從現實上來說,我們之間,除了生意之外,也沒有其他該說的。非現實的事就交給其他人吧。」

社會學與人類學對於經濟學的不滿,就是它教會人類把衡量標準完全訴諸於數字,這個值多少,那個會虧損。我們用數字貫穿了一切,而這就是無聊的來源了。在廣袤的世界裡,這套標準如野生的森林擴張,沒有時間與空間的邊界,攫住了所有人的判斷能力,把人改裝成連喝酒都要討論股息與盈虧的存在。發出了這麼左派的聲音我很抱歉,這些也很無聊我知道。

在這個世界背後的就是羊,是推動與操縱一團迷霧的神秘存在,《尋羊冒險記》是主角出發尋找這個源頭的故事。十年過去,我好像終於摸到故事的輪廓了,又或逆向地說,我終於到達閱讀村上春樹的年紀了。我往上移動了一個世代,就在漂染過度傷及羊毛,以及從無聊的世界別開視線,酒精過量傷及身體以後。從尋找自己轉移去尋找羊,青春就是這樣的一回事。

「從此以後,我就沒有故鄉了。對我來說已經沒有任何地方應該回去。一想到這裡,我就打心底覺得輕鬆起來。已經沒有甚麼人想要見我了。已經沒有甚麼人需要我了,已經沒有甚麼人希望被我需要了。」主角後來這樣說。而青春的時光到底算不算是人類的精神故鄉呢?村上的小說始終沒有給我們答案,因為從來只有生活,會循序漸進地告訴我們,在前情提要以後的故事會發生甚麼。這也許要等待我們到達村上寫回顧的階段才能真切領悟了。●

|

|

|

作者簡介:村上春樹 1949年生於日本京都府。早稻田大學戲劇系畢業。 1979年以《聽風的歌》獲得「群像新人賞」,新穎的文風被譽為日本「八○年代文學旗手」,1987年代表作《挪威的森林》出版,奠定村上在日本多年不墜的名聲,除了暢銷,也屢獲「野間文藝賞」、「谷崎潤一郎賞」等文壇肯定,三部曲《發條鳥年代記》更受到「讀賣文學賞」的高度肯定。此外,並獲得桐山獎、卡夫卡獎、耶路撒冷獎和安徒生文學獎。村上獨特的都市感及寫作風格也成了世界年輕人認同的標誌。 作品中譯本至今已有60幾本,包括長篇小說、短篇小說、散文及採訪報導等。 長篇小說有《聽風的歌》、《1973年的彈珠玩具》、《尋羊冒險記》、《世界末日與冷酷異境》、《挪威的森林》、《舞‧舞‧舞》、《國境之南、太陽之西》、《發條鳥年代記》三部曲、《人造衛星情人》、《海邊的卡夫卡》、《黑夜之後》、《1Q84 Book1》《1Q84 Book2》、《1Q84 Book3》、《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》、《刺殺騎士團長》、《城與不確定的牆》。 短篇小說有《開往中國的慢船》、《遇見100%的女孩》、《螢火蟲》、《迴轉木馬的終端》、《麵包店再襲擊》、《電視人》、《夜之蜘蛛猴》、《萊辛頓的幽靈》、《神的孩子都在跳舞》、《東京奇譚集》、《沒有女人的男人們》、《第一人稱單數》。 |

尋羊冒險記(村上春樹青春哀愁三部曲-3)

尋羊冒險記(村上春樹青春哀愁三部曲-3)

漫畫收藏.小島》貼近原作不失深沉,《蒼蠅王》圖像小說的改編抉擇與視覺敘事,青少年宜讀

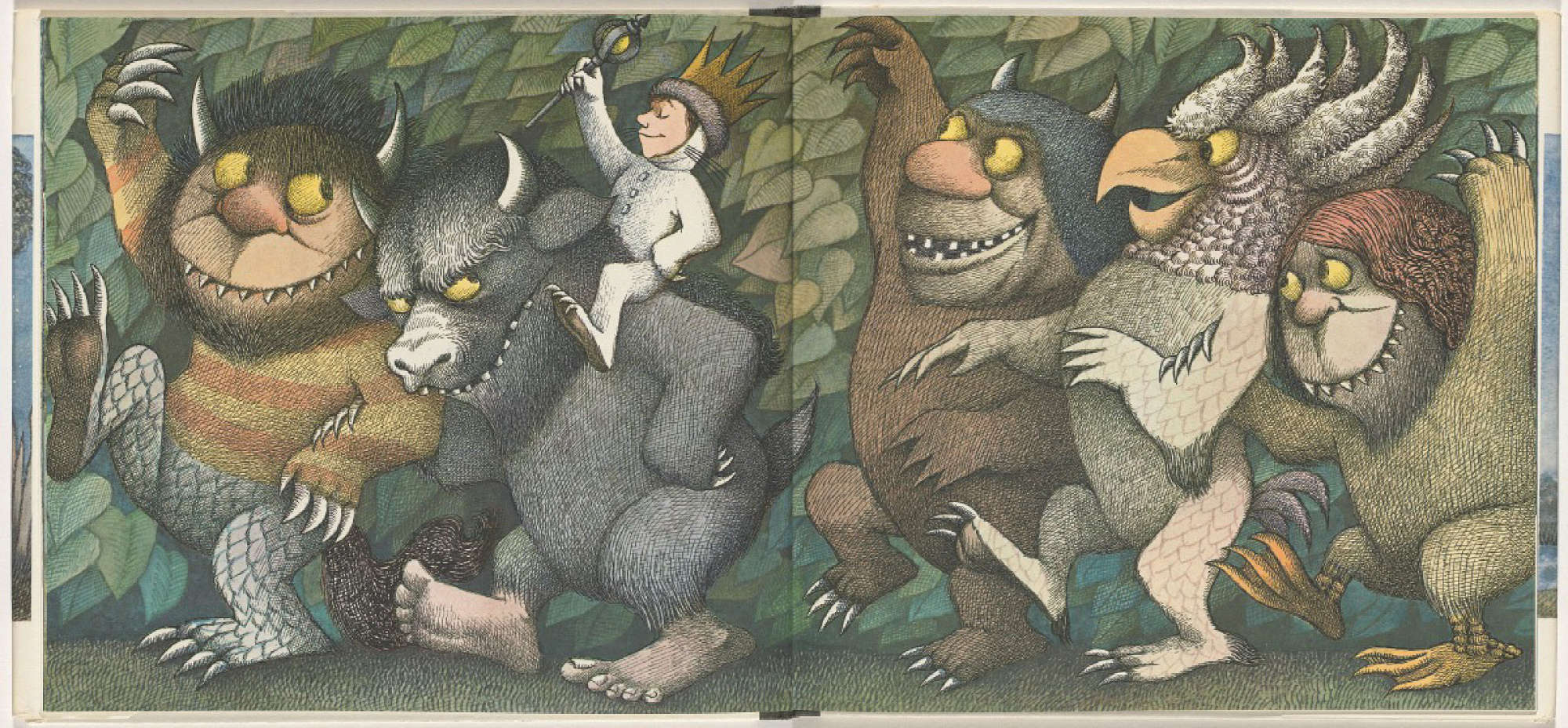

大學時閱讀了威廉.高汀(William Golding)的《蒼蠅王》,講述困於荒島的孩童們,試圖建立文明規範,卻在為首的兩個孩子──雷夫和傑克的拉鋸間,勾出潛藏於人心的黑暗,最終野蠻吞沒了文明。

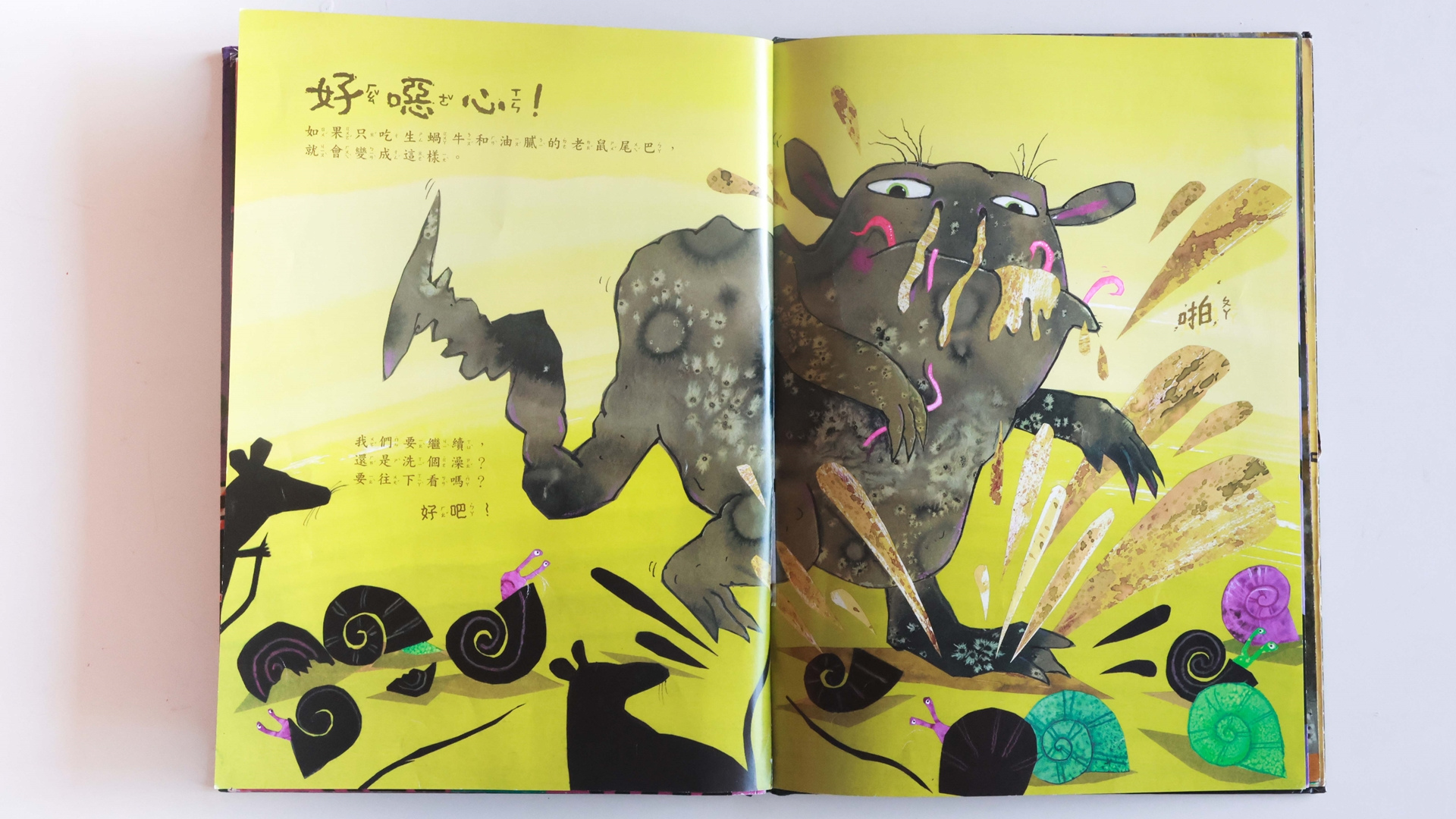

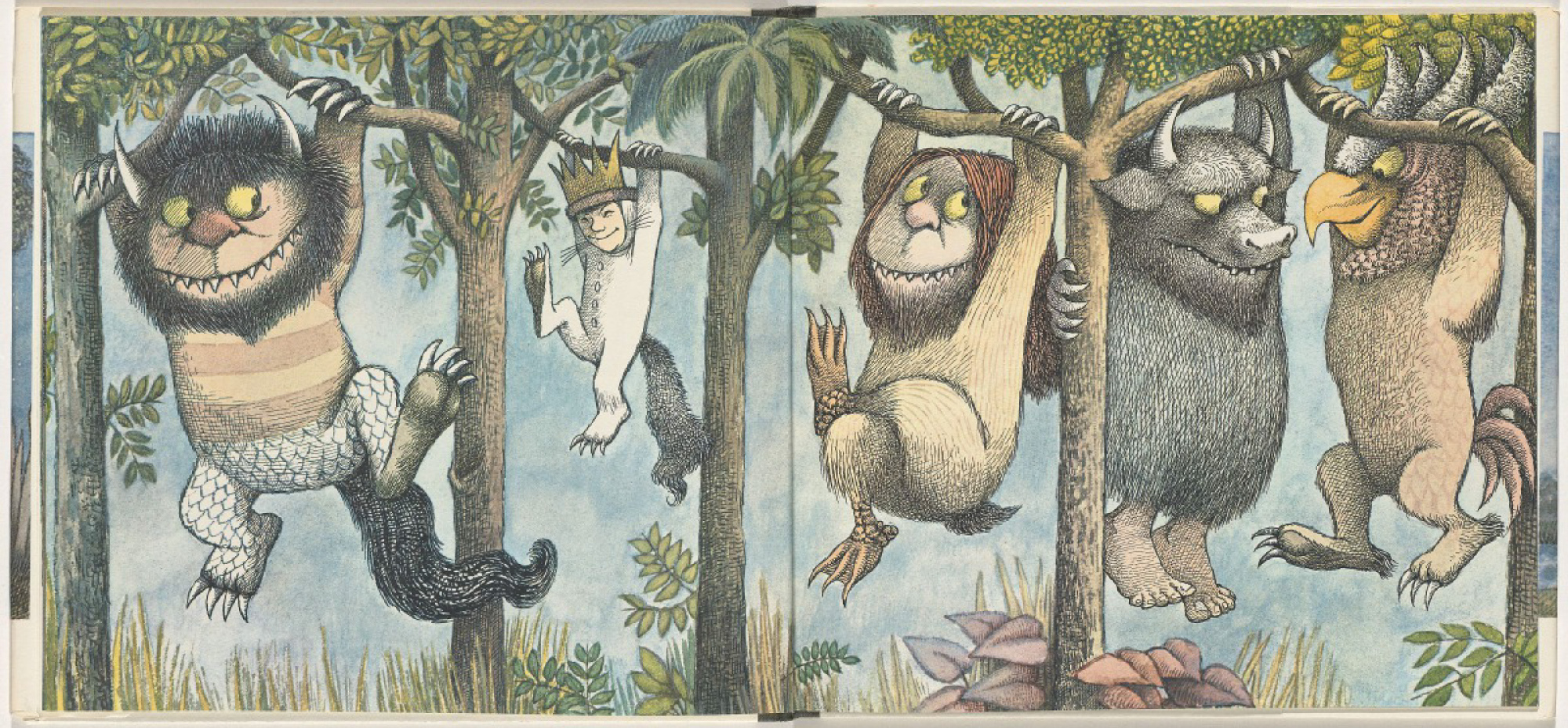

由於在此之前已閱讀同類型、更血腥暴力的後起之作《大逃殺》與《肅清之門》,導致初看《蒼蠅王》時並無太大的衝擊,反倒對書中細膩的海島描繪印象深刻。6月時,我收到木馬文化圖像小說版《蒼蠅王》的電子試閱檔,這是原作出版70年來首次圖像改編,由藝術家艾美.迪雍(Aimée de Jongh)繪製。翻閱時,我驚豔於繪者流暢、繽紛的筆觸,創想洋溢的編排與構圖,是部貼近原作、頗具匠心的改編。

➤圖像的改編節奏快,更適合青少年

圖像小說(graphic novel)是運用漫畫手法創作,並有完整故事性的書籍。將小說改編為漫畫,我覺得最具挑戰的點,是如何轉場與台詞去留。因為小說一筆帶過的場景,漫畫往往需要多格鋪陳才能流暢畫面。而小說可以讓角色嘴一堆字,漫畫卻因畫面佔比與閱讀動線等緣故,單一對話框一次能容納的字數十分有限,倘若整本書又有頁數限制,台詞勢必難以完全翻自小說。

這部圖像小說版《蒼蠅王》受眾鎖定為青少年,如何拿捏原作的殘忍尺度,是改編的一大考驗。本篇打算梳理《蒼蠅王》原作與漫畫版的差異,探討文圖轉換的眉角。所對照的小說版本,為高寶出版社2021年出版的《蒼蠅王【十週年紀念版】》之電子書。

由於本作只用300多頁來轉譯,篇幅有限,必然得刪修大量台詞,並略過原作中諸多對海島景物的鋪陳,像是滿谷藍花、蠟燭般的翅果鐵刀木、海市蜃樓蒸騰、隨恐懼濃稠的塔雲,與心境輝映的浪濤等。如此刪剪雖弱化原作的深邃,卻也輕快了劇情推進,節奏或許更貼合青少年受眾。

➤小說角色辨識度更高,對人性的真知灼見更鮮明

此外,漫畫將惡行更聚攏於傑克。作為野小孩首領的他幾乎傳承了原作之惡,其他惡行則進行多層柔化,諸如隱去髒話、消解爭鬥欺凌、刪除小鬼頭的暴行,尤其軟化另一位首領雷夫的殘酷。

原作中雷夫常冒犯、輕蔑一位綽號小豬的小孩與溫和的賽門。當小豬談及日晷時,原作的雷夫便不耐嘲諷,漫畫則描繪雷夫沉默地聽;當賽門鼓勵雷夫懷抱希望時,原作的雷夫酸言酸語,漫畫的雷夫則欣慰接受。漫畫還刪去雷夫與小豬隨野小孩起舞、誤殺賽門等事件,並在第270頁加筆雷夫和小豬悲傷相擁的畫格。

畫格中,兩人身形渺小地縮在茅屋內,茅屋背景只向外揉到一圈蛋形,便沒入一片白,兩人彷若被擲入虛無般孤寂無助。漫畫中的雷夫成了更溫柔、更珍惜朋友的人,讓讀者更容易與之共情。

雷夫之外,身為野小孩一員的羅傑,他的惡與存在也被淡化了,漫畫只保留羅傑向小鬼頭扔石頭的惡行。原作第一章跟隨雷夫和傑克上山的是賽門,賽門始終保持良知,象徵此時孩童仍心繫文明。然而,第七章雷夫和傑克探查怪獸時,跟班換成殘酷的羅傑,喻示野蠻逐漸取代文明。

而城堡岩談判時,羅傑便完全釋放自身的惡,推落巨岩壓死小豬。不過漫畫卻將探查怪獸的三人行減為雷夫和傑克,著墨於兩位首領的矛盾與恐懼。城堡岩談判時,漫畫只在第284頁閃過小孩行兇前的背影,與下一格邈遠城堡岩上模糊的小臉。此外,由於原作角色眾多,漫畫可能要避免失焦,因此除了要角相對有外貌特點,多數角色的辨識度都偏低。

再者,漫畫還精簡了小豬對人性的真知灼見,更是抹消他剖析傑克憎恨雷夫的發言。如此作法消融了原作對人性的猜忌,稍微扁平了原本的角色形象,我覺得有點可惜。

➤圖像小說的視覺鋪陳:主角登場與紅色針織衫

雖說因篇幅與受眾等關係,繪者勢必有所精簡,不過本作的構圖與編劇仍蘊藏諸多巧思。

第一章前,繪者多加了5頁引子,瀏覽海島風光、領雷夫登場,最後凝滯於身著紅色針織衫、在陰影下一臉憂沉的雷夫,陰鬱的情緒為本作定了調。

進入第一章〈吹響海螺〉,雷夫已脫下紅色針織衫,抵達水潭就裸身戲水。戲水的第6頁,分鏡外框近似門狀、山形,頗有融入海島、踏入新世界大門的意涵。原作首篇開頭,雷夫便與小豬相伴,漫畫則讓雷夫率先出場,獨自探索並戲水一陣子後,小豬才出場,並抹去小豬戲水的鏡頭,令讀者能迅速補捉雷夫的主角定位。

當雷夫吹響海螺號召群眾時,漫畫的雷夫似乎從殼口附近的「臍孔」吹奏,原作描述海螺「從有一個小孔的尾端到粉紅色的開口,全長大約十八吋。」「拉爾夫(雷夫)半信半疑地把海螺尾端抵在嘴上吹了起來。」由上下文推敲吹孔應在「螺塔頂」,此處最常被打洞加工成樂器吹口,未加工或螺塔無小孔的海螺,照理很難吹出響聲,漫畫中從「臍孔」吹奏,不太確定是否合理。

當孩子因螺聲而聚集時,原作描述大家身著「各式各樣的學校制服:灰色、藍色、淺黃色的」,漫畫則讓小孩都套著類似的制服,有些還套著紅色針織衫,紅色針織衫與綠色棕梠島對比鮮明。之後當大家漸漸褪去衣物、裸入蠻荒,小豬仍舊裹著針織衫、始終務實。紅色針織衫是文明的產物,在野蠻之綠中格外刺眼,也意味小豬與海島格格不入。

➤海島樂園與怪誕風景:對小說的添移、轉化

原作首篇孩子集合後,便是三個小孩探勘島嶼、狩獵失敗等劇情,漫畫則將探勘和狩獵挪到第二章。如此騰挪,是因為開篇就隨著雷夫的足跡多次轉場,又花了極長的篇幅烘托海螺、捏塑眾多角色,至此已在一個章節中塞入過多資訊。相反的,原作第二章〈山頂之火〉聚焦於開會與生火,轉場相對簡約,繪者可能為了平衡每章篇幅,便把部分原屬第一章的段落併入第二章。

第二章開頭以跨頁鋪展遠景巨木和迫近的碩大野草,包夾孩童爬坡的微小剪影,蓊鬱中偶有「珍珠色的光線從樹冠間隙篩下」,壯闊幽冥且無台詞的跨頁,恰巧成了替第二章揭幕的扉頁,且篩落的光點宛若教堂鑲嵌玻璃烙下的斑駁,神性油然而生,似乎暗合後續山頂生火時的宗教狂熱。

除了添移原作情節,漫畫也轉化、挪用部分原作文字。

漫畫第100、101頁,以均切的直方格垂落森林靜謐,翻頁後,讓賽門在藤蔓交織的毯子中蜷眠。原文描述「夜色傾瀉而下,淹沒了林間的通道,使它們變得像海底那樣昏暗而詭異。」漫畫落實了這段比喻性文字,讓藤蔓下洄湧著一潭水、悠游著魚,虛實交錯。這段賽門擁入森林的時光,反映了賽門有著如智者般澄澈的心靈,才能悠然於本質實為樂園的海島。

當賽門面對被傑克獻祭給山頂怪獸的豬頭,則能心映被孩子惡念所召喚的蒼蠅王。繪者將原作中蒼蠅王對賽門嘔出嚇與死亡預告,濃縮成一句「我們要在這座島上狂歡」、反覆吟誦,在一片腥紅腐爛中更顯怪誕。

而傑克所獻祭的怪獸,實為落難飛行員的屍體。飛行員落難時,繪者刻意安排他於聳立的岩塊前安息,頗有立墓碑的意象。率先發覺空難的是一對雙胞胎,原作中雙胞胎遠眺時,誤以為降落傘所纏繞的屍體是怪獸,向大家傳達怪獸有眼睛、牙齒跟爪子,漫畫則具體成蜘蛛型態,除了渾圓的蛛肚張揚著爪,形似蓬鬆的傘體纏亂著線,也可能是為了對應原作中,雷夫回憶中的妖道術士之書──「在27頁還有一幅猙獰可怕的蜘蛛圖」。

➤眼鏡與生火,文明與失控

原作中,賽門逃離蒼蠅王後便發現了屍體,他親自上前解開纏繞屍體以致隨風擺動的繩索,漫畫則止步於賽門遠觀,以迴避特寫屍體的腐爛。孩子們的恐懼借屍還魂成了怪獸,唯有清心的賽門看破恐懼的本質。他原本有機會撫平大家的恐懼、尋回理智。賽門可看作孩子回歸文明的關鍵,而一直身著紅色針織衫的小豬也是,尤其小豬的眼鏡更是關鍵中的關鍵。

原作中,眾人拿小豬的眼鏡生火以召喚船隻、回歸文明,考古來看「已知用火」算文明的起點之一,然而文明需要眾人維護才得以傳承,當孩子無法守護篝火,便預告文明的崩解。而帶來火焰的眼鏡,既是文明的產物又是火源,在蠻荒之地可說是文明的權威。

繪者特意在第9頁、第78頁以眼鏡倒映火焰,尤其第78頁刻意用冷色灰濛鏡外之物,讓鏡中鮮紅的火焰更具侵略性、整體氛圍更加奇詭,或許表示眼鏡既能生火,亦能透視火焰「危險的本質」,以響應結尾吞噬海島的大火。看透危險的本質,也與第133頁相呼應,小豬破碎的眼鏡框住憤怒的孩子們,鏡片裂痕切割彼此、具象了團隊的分裂。分裂亦是失控的起點。

用眼鏡生火的橋段,繪者也有獨到的設計。

第74頁第一次生火時,以俯角全覽歡快圍繞火堆的小孩,小孩身上披著高反差的兩色系——向光的黃色系與逆光的黑色系,並在背後拖曳長長的暗影,整體鼓燥著邪教的詭譎感,與後續傑克用豬頭獻祭相應,最後火焰失控蔓燒。第104頁,小孩在相對熟悉的情境下第二次生火,這次較多平視與遠景以穩當視線,色調自然。

第135頁第三次生火,此時彼此有了嫌隙,整頁的色調編排,斜切成左上沉灰的天與右下亮黃的火,作為衝突點的豬則紅黑混雜,吊於火焰中炙燒出猙獰。第136頁延續前頁的灰沉基調,跳眼的火則分裂於各格,似乎寓意團隊的崩解。

第212頁,小豬主動拿下眼鏡生火、與大家同樂。篝火由左下竄上右構成升空趨線,色調柔和中昂揚著希望。

第311頁,傑克等人打算放火燒死雷夫,火舌攀上枯木,恰恰與窟窿纏得形似腐爛的豬頭。孩子的惡念再次凝煉成蒼蠅王撲向雷夫,翻頁便陷入整片赤熱。

綜合上述,繪者用相對單調、對比強烈的色系,烘托恐怖暴虐的氛圍,和平時色調便趨向協調。

➤火焰的雙重性:從文明到軍艦

第306頁,雷夫於下風處,其上是一坡綠植、一排黑影與一列叫囂,搭上雷夫蹲伏的姿勢,層疊出厚重的壓迫感。此構圖也重現於第314頁,雷夫在一片火海中向下竄逃,燥動的鬼影與狀聲字則由上襲來,甚至連第235頁賽門逃離蒼蠅王也是類似的構圖,重疊的構圖或許隱喻處於上風處、腐蝕心靈的蠅蟲,始終流竄於重重人影間。

諷刺的是,源於人性黑暗的火焰,讓蓬勃生機熔作荒蕪,卻同時煥來文明的救援。具備極端兩面性的火,就如同游移於良心和獸性光譜中的孩子。

當孩子們的獵逃被登島的海軍打斷後,繪者用一面跨頁悠遠出海面與巡洋艦,一切看似歸於和平,一翻頁便聚焦於於黑洞洞的砲口,那是文明的產物,其中所填裝的則是更加野蠻的殺戮。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量