報導》從《房思琪的初戀樂園》談大眾文化中的厭女 ft.編劇厭世姬X饒舌歌手楊舒雅

細究《房思琪的初戀樂園》中的故事,或許不難發現,最後演變成無法挽回悲劇的根源,來自於這整個社會文化恐性、厭女又熱愛權力的多重「習以為常」。在常民娛樂、大眾文化中普遍透出厭女的偏差,人們卻不以為意。那麼我們該探問的,或許不只是「誰傷害了誰」,而是「為什麼世界允許這樣的傷害存在?」

➤嘲弄、工具化……文學、影劇、音樂中的厭女敘事

對談甫開場,外文系畢業的厭世姬便帶來兩個經典文學中的厭女故事。她初次聽到「厭女」(Misogyny)的概念是在大學時,讀喬叟(Geoffrey Chaucer)的《坎特伯里故事集》。

其中一篇〈巴斯婦人〉(Wife of Bath's Tale)講的是一名婦人的5段婚姻,故事中提到她不但會打老公,原因甚至是老公長得太醜。乍看之下似乎給人一種女權過高的假象。這難道不是代表她很強悍嗎?不但可以打老公、結5次婚,還追求情慾自主!

可是,若回到寫作當時的社會情況,這個角色其實是被當成丑角嘲弄,代表了壞女人的形象,故事最終要服務的仍是男性。表面上看起來女性是獲得解放,可是實際上的處境並非如此。

接著,厭世姬再舉了兩個影劇故事為例:文豪莎士比亞的知名劇本《馴悍記》(The Taming of the Shrew),與奧黛麗.赫本的電影《窈窕淑女》(My Fair Lady),都使用了「馴悍敘事」。

以《窈窕淑女》為例,英國人在口音上是有階級之分的,這部電影的女主角講的就是所謂鄉下人口音。一名語言學教授見到她後,向朋友誇口能訓練女主角的發音,讓所有人都以為她真的來自上流社會。女主角得知後不太愉快,認為教授只是把她當成打賭工具,但電影最後她和教授在一起,結局仍是一個符合父權中心的Happy ending。

楊舒雅回憶自己最初有性別意識,也是在大學時期。當時參加的嘻哈文化研究社男女比例懸殊,她發現男生會有自己的Brotherhood,自成一套互動或建立關係的方式,有些難以融入。後來,楊舒雅在性別政治課中第一次認識到厭女的概念,才開始意識到之前不舒服的原因。

她認為,這並不只是女性主義理論,而是真正發生在生活中的具體經驗。對她來說,雖然現在有更多男性加入討論是好事,但無論男性再怎麼尊重或在意女性,對他們而言可能只是一個抽象的議題;對女性而言卻是一個實存的問題,和從小到大非常多不舒服、甚至困惑的遭遇融合在一起。

➤不是聖女就是妓女,厭女的分類標籤

今(2025)年年初,臺灣饒舌音樂圈爆發了一波論戰。起因是歌手壞特?te提到嘻哈歌詞中的厭女令她不適;同時,另一位男性饒舌歌手Gummy B也對此發表了一首歌。兩人明明表達的是差不多的概念,Gummy B獲得的贊同和壞特?te比起來卻非常懸殊。

楊舒雅認為,這就是厭女實際存在的例子。許多男生喜歡安靜、閉嘴、不表達自己意見的女生。所以當壞特?te站出來說出自己的不舒服,就不是男生想聽到的話,他們只想繼續待在安全的領域,維持自己的話語權。

楊舒雅說,某次她在政大演講時,有位聽眾分享了韓國女饒舌歌手Jvcki Wai的歌曲〈No Maria But A Human〉,歌詞中寫到男性想要兩種女生,一種是聖女,一種是妓女,可是女生兩者都不是,只是想要當一個人而已。

厭世姬也說,她曾在一次演講場合聊到自己被罵妓女,同場的男性主持人卻以玩笑語氣回應說,「這有怎麼樣嗎?我也常被罵妓男啊。」座談主持人劉芷妤則點出,當男性談論女性相關議題時,彷彿擁有某種言論免責權,只要立場看似同溫層,就比較容易被原諒。

然而,同溫層裡的性別偏差仍非常嚴重。如果談到性別議題時一直讓男性出來代言,那麼女性的聲音反而會受到輕視和忽略。

➤社群媒體熱議破圈,關注與對立加劇,要標榜政治正確不能敷衍了事

近年,性別對立的情況似乎特別激化,楊舒雅認為關鍵在於社群媒體平臺的轉移,例如被臺灣人暱稱為脆的Thread。不過可能也因此,性別議題受到了更多關注與討論。

2019年楊舒雅剛出道時,就談及饒舌音樂裡的性別不平等,也在歌詞中呼籲大家關注。當時的社群媒體環境和現在不同,她認為現在的Thread或許更能突破同溫層,甚至讓身處對立面的人看到你的意見,臺饒界才會在今年藉著社群媒體的發展掀起一波討論。可是過程或許不盡理想,因為大家往往會用盡全力去撕裂對方,以對立的文字吸引彼此注意。

厭世姬再進一步從遊戲的領域分析大眾文化如何展現厭女。她指出這幾年DEI(Diversity、Equity、Inclusion,即多元、平等與包容)、SJW(Social justice warrior,社會正義戰士)等詞彙變得琅琅上口,因為好記好唸又好用,許多人隨手拈來,只要任何作品出現黑人或女性主角,立刻就用以開砲。

很多人覺得這些名詞好用,卻根本不清楚是什麼意思。厭世姬認為許多遊戲公司確實很不爭氣,但尷尬之處在於,其實DEI的訴求方向是正確的。

無論是遊戲或影視,大眾文化媒體本來就該重視多元價值,可是這些懶惰的公司既要利用這個主張,又放棄了精進內容的責任,「你既然打著DEI的招牌,就要做到位,不能懶惰地覺得挑對主角就行,I've done my job(我已經盡到責任)。不,不是這樣的!」厭世姬說。

➤拿回詮釋的自主權,是女性,也是做饒舌音樂的女性

饒舌音樂從以前到現在也常被貼上一些分類標籤,例如「女饒」。這讓楊舒雅覺得很怪,曾對強調「女」這個字非常排斥。她剛開始接觸饒舌便察覺「女饒」是個非常商業化的用詞,許多女饒派對的舉辦者其實都是男生。

但是朋友卻對她說,你可以把「女饒」這個詞奪回來!女饒可以指涉對自己的身分認同———你先是一名女性,同時也是做饒舌音樂的女性。這個意涵能聚集更多和你有同樣身分的人,更可以成為饒舌音樂破圈的關鍵詞。

長久以來,女性創作者——或說是女性觀點和立場——在饒舌音樂裡是缺席的。如果有女饒這個派別出現,聚集更多女性創作者,也許就不會有這麼多人討厭饒舌,或對這個音樂有厭女的刻板印象。又或者,當這些音樂創作中出現能與女性產生共鳴的生命經驗,就會有更多人願意加入這個音樂的行列。

我們可以奪回這個詞彙,由自己來詮釋、轉化,甚至進行賦權。在這層意義上,楊舒雅願意稱自己是「女饒」,不再用負面的觀點去看待。

➤厭女文化帶來的意識覺醒

提及時代演進,厭世姬說自己從前喜歡聽阿姆(Eminem)的饒舌,但是那時的歌詞真的很恐怖,很多女生聆聽的時候,不免產生內心的拉扯,疑惑自己的喜歡是不是錯了,明明是女生,怎麼可以去愛那些貶低咒罵自身的音樂?

楊舒雅聽聞大學嘻研社的學妹也有和以前的她一樣的感受,這件事好像一直在複製,10年前如此,10年後還是一樣,很難感受到環境有什麼具體的質變。但楊舒雅和其他女性饒舌歌手仍非常努力留在檯面上,讓大家看見喜歡的音樂除了厭女之外還有另外一面。她呼籲大家不要因為看到不喜歡的地方,就全面否定這個音樂類型。

![]() 劉芷妤總結時指出,過去曾深受影集《新超人》(Lois & Clark: The New Adventures of Superman)的女主角路易絲.蓮恩(Lois Lane)影響,她在劇中是個無畏無懼、勇於追查真相的記者。然而後來回顧,卻發現那是一個很貶抑女性的角色——看似勇猛,卻不斷出包,總是需要超人來拯救。

劉芷妤總結時指出,過去曾深受影集《新超人》(Lois & Clark: The New Adventures of Superman)的女主角路易絲.蓮恩(Lois Lane)影響,她在劇中是個無畏無懼、勇於追查真相的記者。然而後來回顧,卻發現那是一個很貶抑女性的角色——看似勇猛,卻不斷出包,總是需要超人來拯救。

可是,這依然是女性意識啟蒙的開始,看著這些角色形象隨歷史發展而變化,也是非常有趣的一件事。就像饒舌音樂一定會慢慢改變,進步的發生也需要等待。

楊舒雅回應,畢竟我們等了20、30年才迎來了第一次的討論,她這一輩可能是臺灣第一代開始討論這些議題的饒舌歌手。不論如何,「只要我們存在,等待下一個10年、20年,就會出現越來越多的人願意和我們站在同一行列。只要我們還在,就可以看到不同的可能性,讓更多的人願意接觸這個音樂類型。」

「#與房思琪一起重新出發」系列活動請參考:https://portaly.cc/FangSiChi ●

|

作者:林奕含 |

|

作者簡介:林奕含 臺南人,沒有什麼學經歷。所有的身分裡最習慣的是精神病患。夢想是一面寫小說,一面像大江健三郎所說的:從書呆子變成讀書人,再從讀書人變成知識分子。唯一長篇小說《房思琪的初戀樂園》已售出西班牙文、英文、簡體中文、韓文、泰文、日文、俄文、波蘭文、越南文、印尼文版權。 |

房思琪的初戀樂園(增訂版)

房思琪的初戀樂園(增訂版)

以《農夫月曆》(농부 달력)獲得韓國眾多讀者矚目的繪本作家金善珍(김선진),與作家李秀英(이수영)合作的繪本《心在何處》(마음은 어디에),日前被首爾國際書展選為最令人愉快的書/最佳童書之一。這本書素樸而充滿溫度的畫作也入選了2024年義大利波隆那年度插畫展。

以《農夫月曆》(농부 달력)獲得韓國眾多讀者矚目的繪本作家金善珍(김선진),與作家李秀英(이수영)合作的繪本《心在何處》(마음은 어디에),日前被首爾國際書展選為最令人愉快的書/最佳童書之一。這本書素樸而充滿溫度的畫作也入選了2024年義大利波隆那年度插畫展。

目前居住於奄美大島(あまみおおしま)的藝術家及繪本作家 Miroco Machiko(ミロコマチコ),因為不適應城市生活和工作,2019年帶著4隻貓從東京搬到這個充滿生命力的美麗南方島嶼,開始了全新生活,並出版了插畫、攝影與散文隨筆《島嶼日記》(島まみれ帳)。

目前居住於奄美大島(あまみおおしま)的藝術家及繪本作家 Miroco Machiko(ミロコマチコ),因為不適應城市生活和工作,2019年帶著4隻貓從東京搬到這個充滿生命力的美麗南方島嶼,開始了全新生活,並出版了插畫、攝影與散文隨筆《島嶼日記》(島まみれ帳)。

童書短評》#157是新朋友!讓孩子的雙眼看見世界流動

●和路邊的花草做朋友

30種植物圖鑑X400幅手繪自然插圖,發現野草與人連結的日日趣味與生命智慧

子どもと楽しむ草花のひみつ

稻垣榮洋著,嚴可婷譯,漫遊者文化,420元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級、國中(11−15歲)

稻垣榮洋筆下的花草總是充滿奧祕與生機,身姿雖小,卻活得很有一套。他的文字也總是兼具知識與趣味,篇幅扎實,讀著讀著不只熟悉了更多植物,也更認識了與之一起沐浴陽光下、正探頭成長的自己。這本書不但是趣味的植物圖鑑、豐富的自然知識書,更是充滿正向能量的心靈小品。聚光燈同時打在花草與人身上,牽起彼此相通的心意與鬥志,即使長得矮小或慢點發芽也沒關係,自然法則自有安排,總有一天會長出獨一無二的美好模樣。【內容簡介➤】

●從這裡到那裡

我會看地圖了

Maps: From Anna to Zane

薇薇安・弗蘭奇(Vivian French)著,黃雅玲(Ya-Ling Huang)繪,謝靜雯譯,維京國際,380元

推薦原因: 知

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

從符號、座標到比例尺,從路線、平面圖到家族樹,本書透過父女之間的溫馨對話,向小讀者介紹基本的圖表及圖示知識。故事從一張邀請函開始,先巧妙引導小朋友以自家為起點,繪製出前往朋友家的地圖,在明亮童趣的圖像裡想像移動腳步,接著再慢慢延伸其他製圖技巧與要點,把觀點與眼光推得更廣、更遠。每一頁都有新心情與新鮮事,怎麼看、怎麼讀、怎麼標、怎麼畫,都解釋得清楚又簡單,讀完後不妨拿出紙筆來試一試。【內容簡介➤】

●這裡,那裡

Here&There

文、圖:盧心遠(Xinyuan Lu),海狗房東譯,青林國際,350元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學中年級(9−10歲)

書的這一頭,是小鎮老闆的安居生活,日復一日烹煮咖啡香;書的那一頭,是自由水手的漂浪生活,夜復一夜永無停靠站——兩段截然不同的人生風景,走著走著,在故事中間交會了。作者刻意使用同一種對白、句型、畫面,營造出左右頁面的巧妙對照,順著流暢的視覺色調與節奏,凸顯出兩位主角相似又相異的生命追求。一期一會把酒言歡之後,各自擁著小小火花綻放心中。【內容簡介➤】

●火鍋村

北國來的客人

文、圖:王春子,聯經出版,350元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

火鍋村村民集合泡澡囉!蟹肉棒跟豆腐首先出場,蛤蜊忙著吐沙,芋頭塊也已油炸熱身完畢……等一等!把北國客人手上拎的醬包也加進去看看吧。誘人的色彩與神祕的調味即將沸騰,準備肚子咕嚕咕嚕叫大快朵頤吧。這本故事書讓各式各樣火鍋料都活起來了,忙碌嬉鬧的樣子有夠可愛,舌尖也開始想像那香噴噴暖呼呼的味道。芋頭與泡菜兩種色彩兩種湯頭都好吃,你喜歡哪一款呢?【內容簡介➤】

●一起去抓蟲!

むしとりにいこうよ!

秦好史郎著,張東君譯,維京國際,320元

推薦原因: 知 趣 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7−10歲)

書裡傳來陣陣吆喝聲,準備出門抓蟲蟲了,趕快帶著網子跟上!路邊、街角、樹叢下,熱鬧又可愛的昆蟲身影可真不少,每隻的花紋外殼都不一樣,讓人眼睛也亮了起來。秦好史郎下筆總是鮮活,圖畫裡洋溢孩童的俏皮活力,短短出門一趟路,沿途的笑鬧與驚奇從沒停過。知識在愉快氣氛中鋪陳開來,小讀者可以自在跟著觀察發現,享受一堂家門邊的自然課。【內容簡介➤】

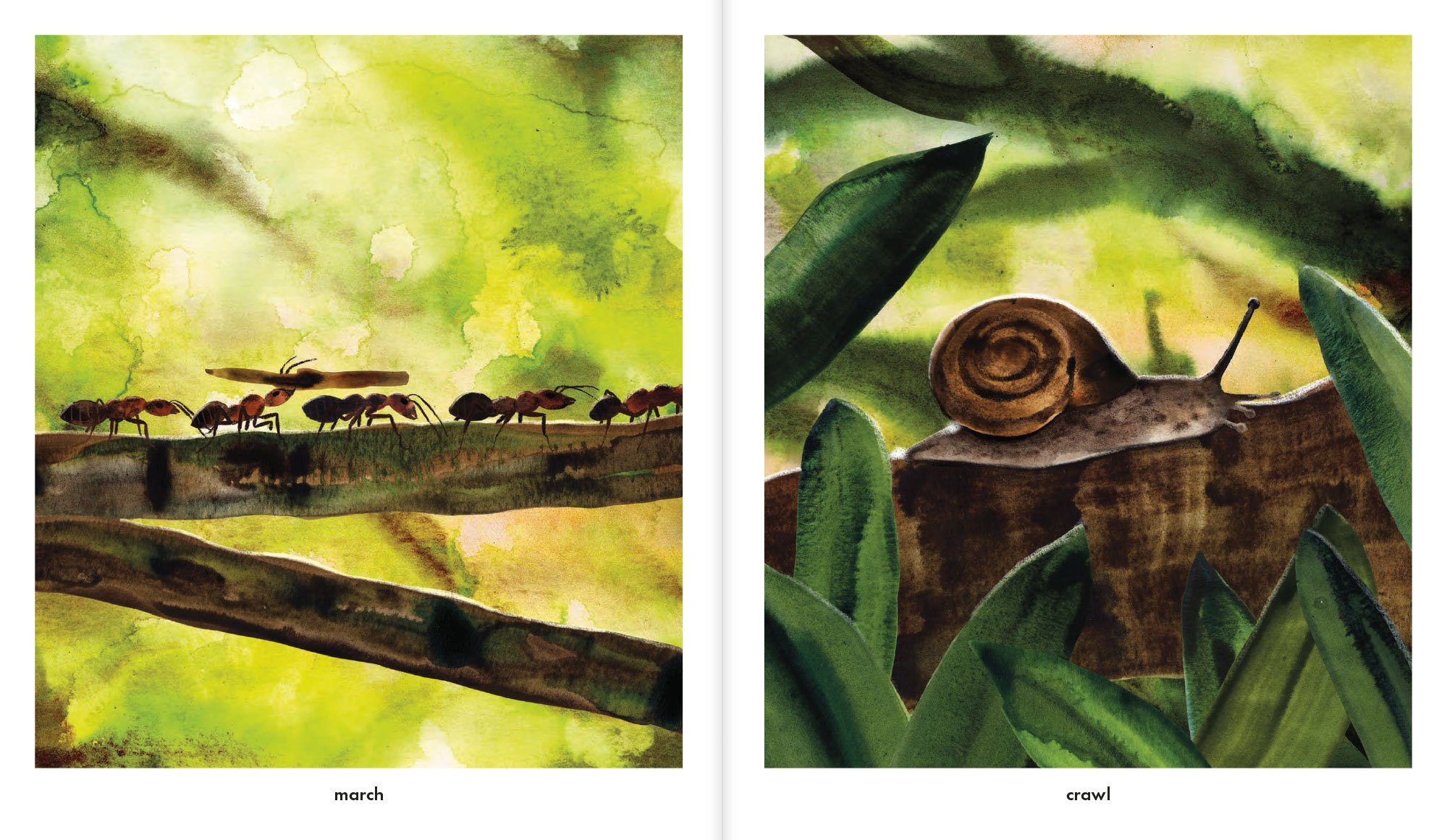

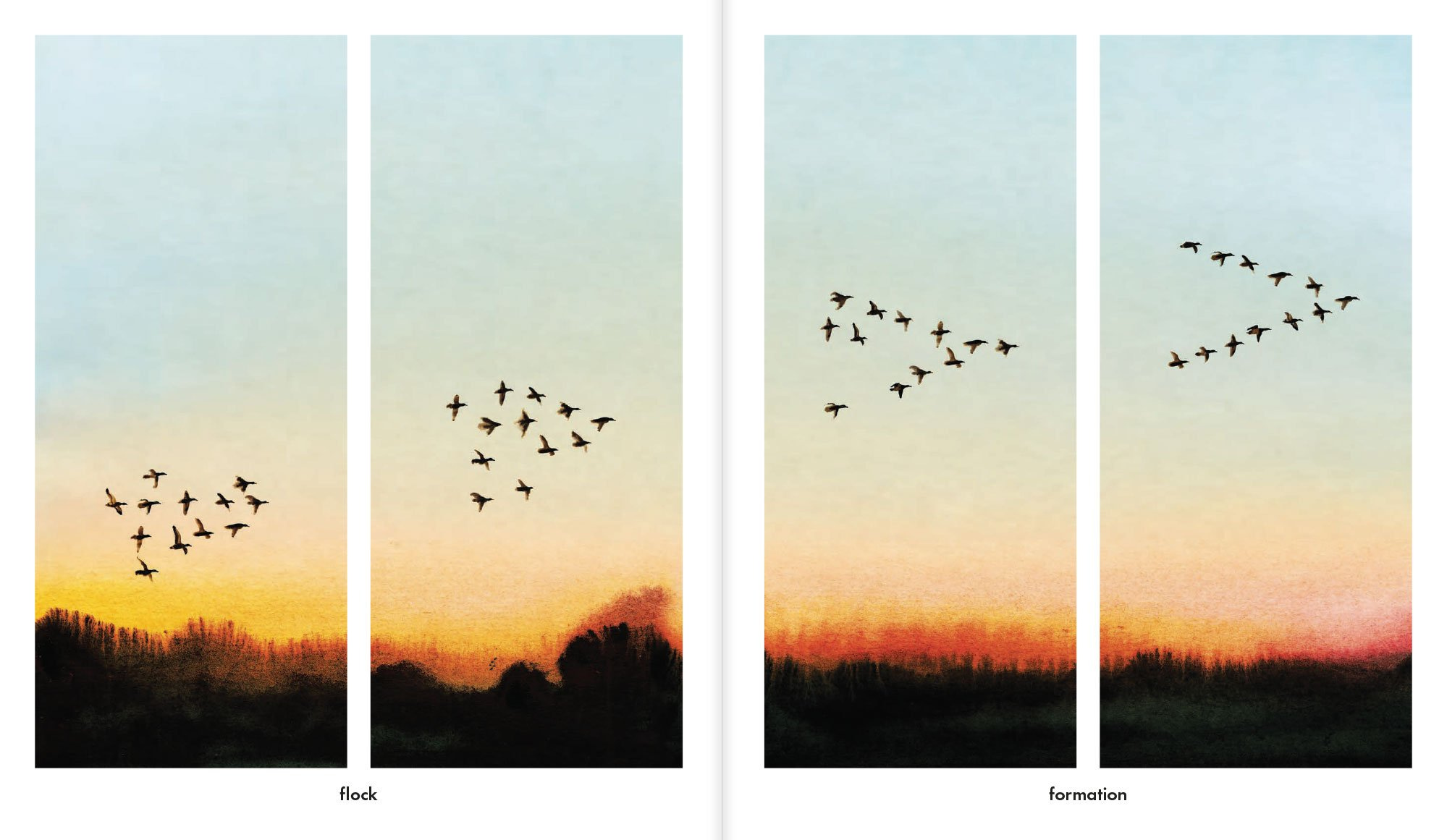

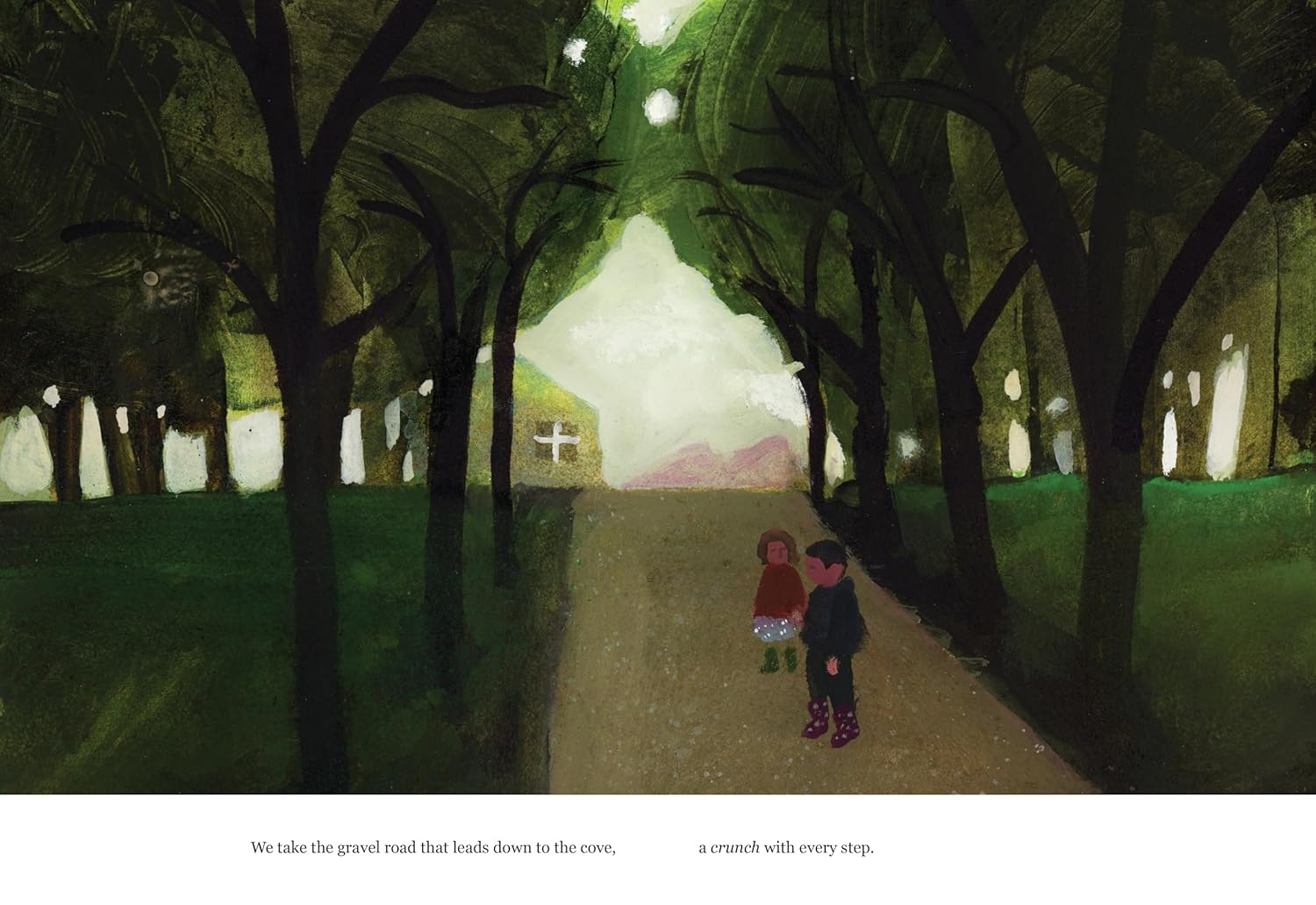

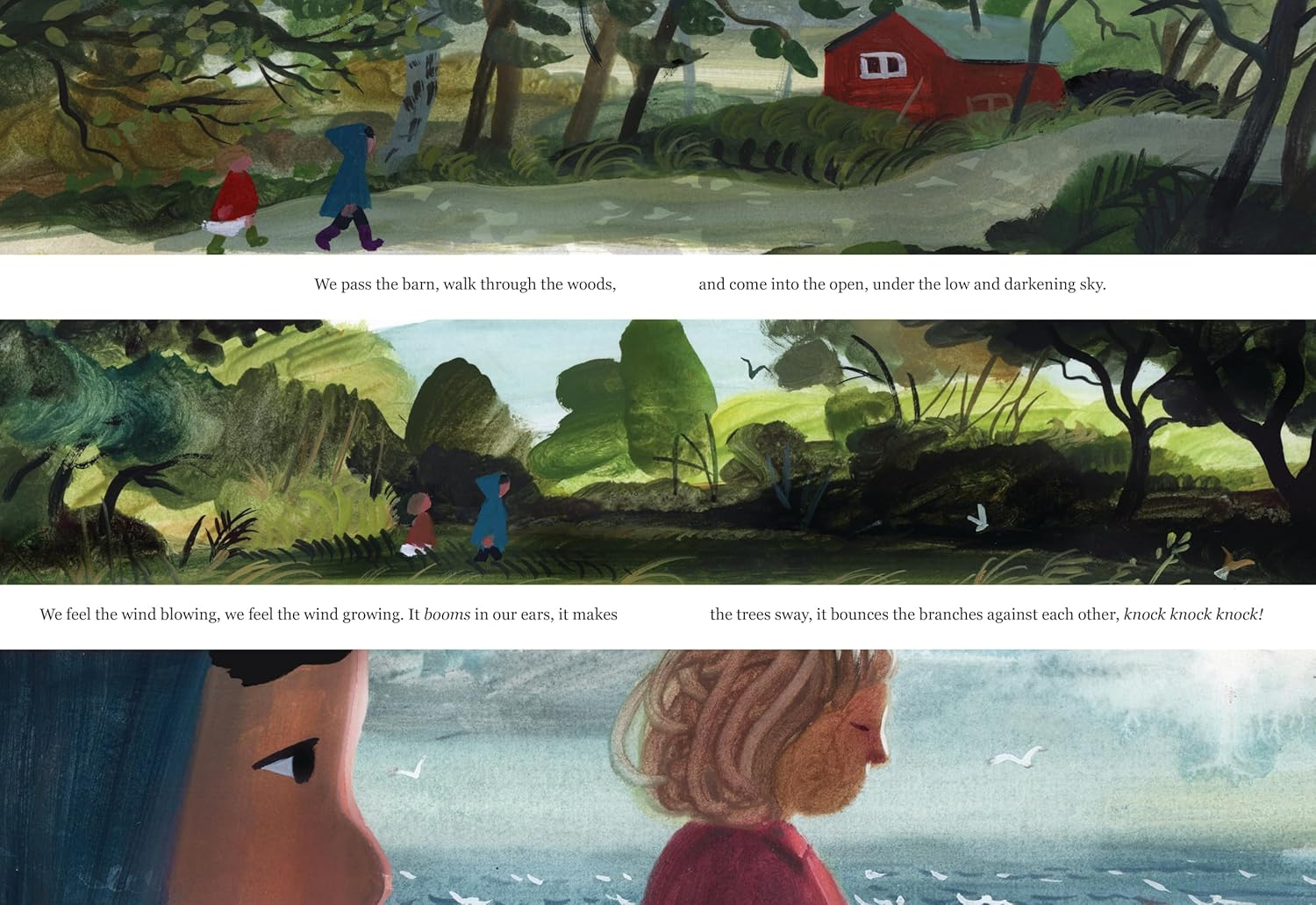

●慢慢來

好事正在發生

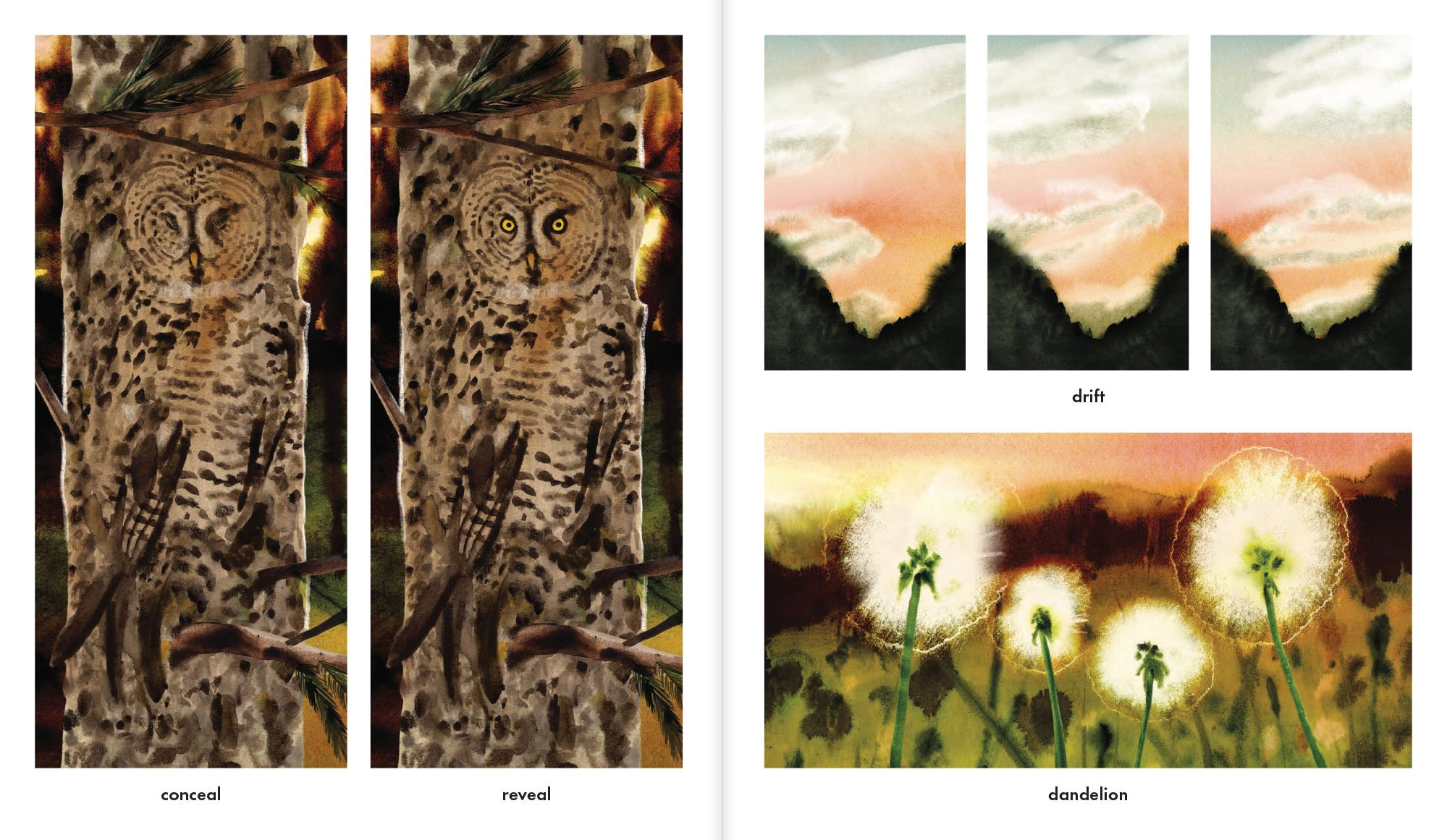

Patience…

瑞秋.威廉斯(Rachel Williams)著,李奧尼.羅德(Leonie Lord)繪,蔡祐庭譯,小木馬,580元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學低、中年級(7−10歲)

光從太陽抵達地球、月亮升起又落下、一隻灰熊等待春天甦醒,一座雨林蓬勃再生……不管是八分鐘、一個夜晚、一整季或是60年100年的時間,都有一件事物正在完成,我們能做的,正如這本書的英文原名Patient——等待。作者大膽打破了時鐘月曆的刻度拘束,把豐富的花木鳥獸星球現象拉近眼前,帶領小讀者悠遊在詩意文字、歌頌口吻以及優美畫面裡,重新感受「時間」的意義,探索萬物時序變化。從開卷到闔頁,不同的生命節拍此起彼落,細細聆聽,慢慢閱讀,美好的事物永遠值得等待。【內容簡介➤】

●小身體大宇宙

一場微小世界的探險之旅

The Universe in You: A Microscopic Journey

陳振盼(Jason Chin)著,林大利譯,小麥田,450元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:小學高年級(11−12歲)

以女孩的深邃瞳孔為起點,望向微小而美麗的事物:振翅飛翔的姬花蜂、托掌上的皺褶紋理,再潛入皮毛下的人體內部,把原本肉眼不可見的細胞、原子、質子放大再放大,欣賞動態勃勃的色彩、結構、細節,享受一場華麗又撼動的生命禮讚冒險。由遠至近,由外而內,作者用光芒畫筆帶著讀者睜大眼睛,看見人體內在最寫實、最浩瀚的本質風景,每一頁燦爛乍放的圖像都是美麗的邀請,邀請捧書人看見自己的不可思議。【內容簡介➤】

●深山裡的同學會

我的同學是一隻熊2

張友漁著,貓魚繪,親子天下,400元

推薦原因: 知 文

適讀年齡:小學中、高年級(9−12歲)

等待了4年,《我的同學是一隻熊》 終於出續集了。故事裡的小學生都已長大成人,而最讓眾人思思念念的「嘿熊」,如今身在深山哪個角落?牠是否也難忘從前同班共學的時光呢?作家張友漁繼續以文學健筆說故事,以台灣山林人情為背景,溫柔跨越物種與時空阻礙,再譜人類和台灣黑熊的珍貴情緣。文字優美易讀,勾起濃濃共鳴,即使是沒讀過第一集的讀者也能快速融入,一起開場有笑有淚的同學會。【內容簡介➤】

●我的OK繃

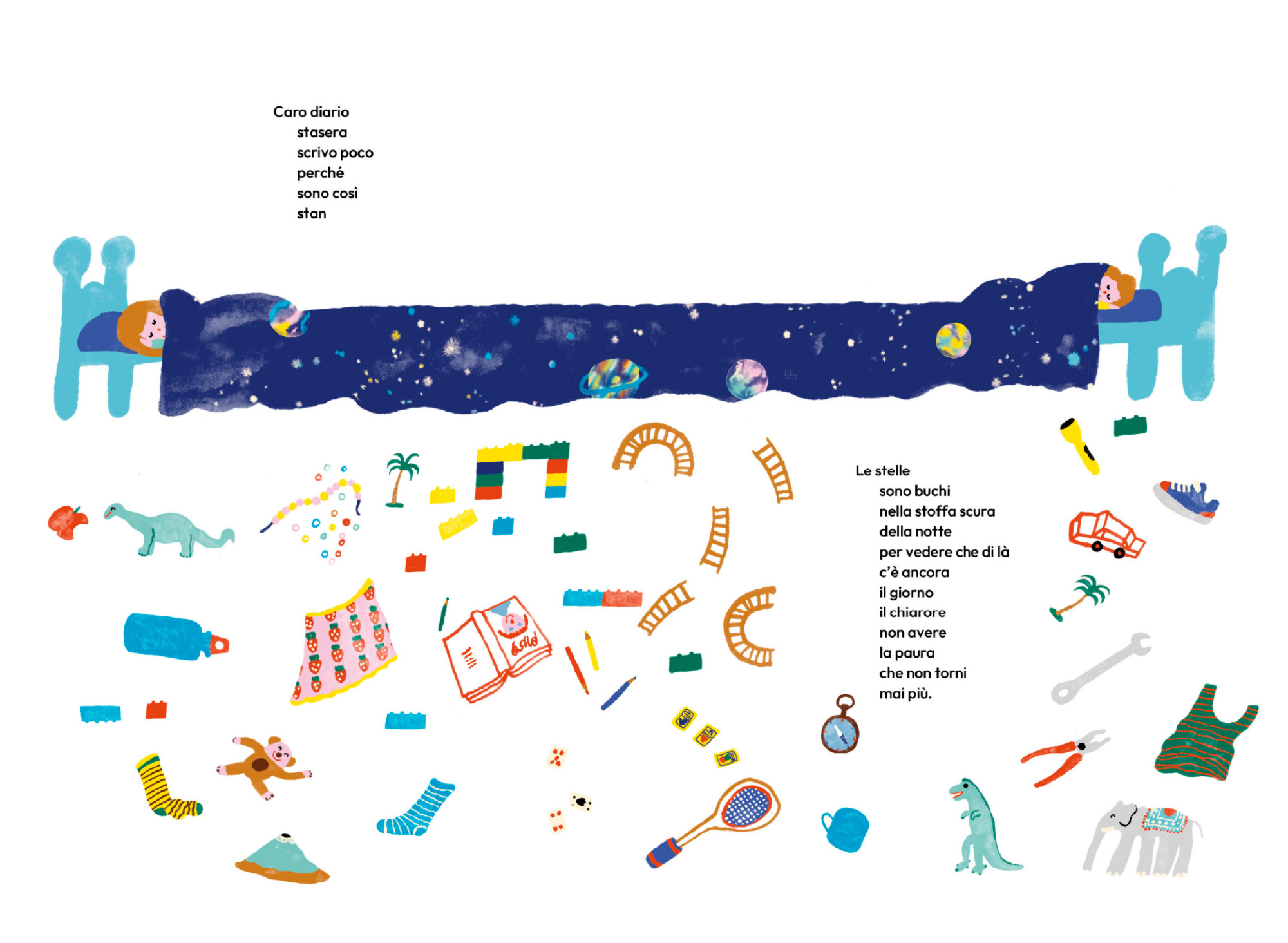

The Band-aid Box (La scatola dei cerotti)

瑪拉.董佩(Mara Dompè)著,朱莉亞.托雷利(Giulia Torelli)繪,倪安宇譯,愛米粒出版,350元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

小女孩打開盒子,細數著裡頭每一個OK繃的故事,那些覆蓋過的傷口,此刻都脫痂復原了,那些經歷過的磕碰跌撞,如今也成了五顏六色的成長回憶。這本書溫柔碰觸孩子的生活普遍經驗,透過明亮輕巧色彩與獨特敘事視角,扭轉對「受傷」的成見與擔憂。即使跌倒了、破皮了、擦傷了,也不喪失對世界的探索與好奇,下一回還是要盡情玩、勇敢闖。【內容簡介➤】

●販賣幸福的鴿子先生

Il venditore di felicità

大衛.卡利(Davide Calì)著,馬可.碩馬(Marco Somà)繪,大塊文化,400元

推薦原因: 圖

適讀年齡:小學中、高年級(9−12歲)

鴿子先生開貨車、爬長梯、穿戴上奇特的飛行器,到處兜售大小瓶瓶罐罐,裡頭裝的全是幸褔。打開蓋子後的幸福是什麼味道、什麼樣子呢?——耐人尋味的驚奇答案最後揭曉。精雕細琢且充滿擬人想像的插圖,為這則寓言增添了美麗古典的氣質,精巧中有起伏,優雅且不失幽默,把每個讀者帶往自己心中所定義的幸福。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量