閱讀通信 Vol.78》轉化生活的荒誕,以漫畫勻出一處安身之地

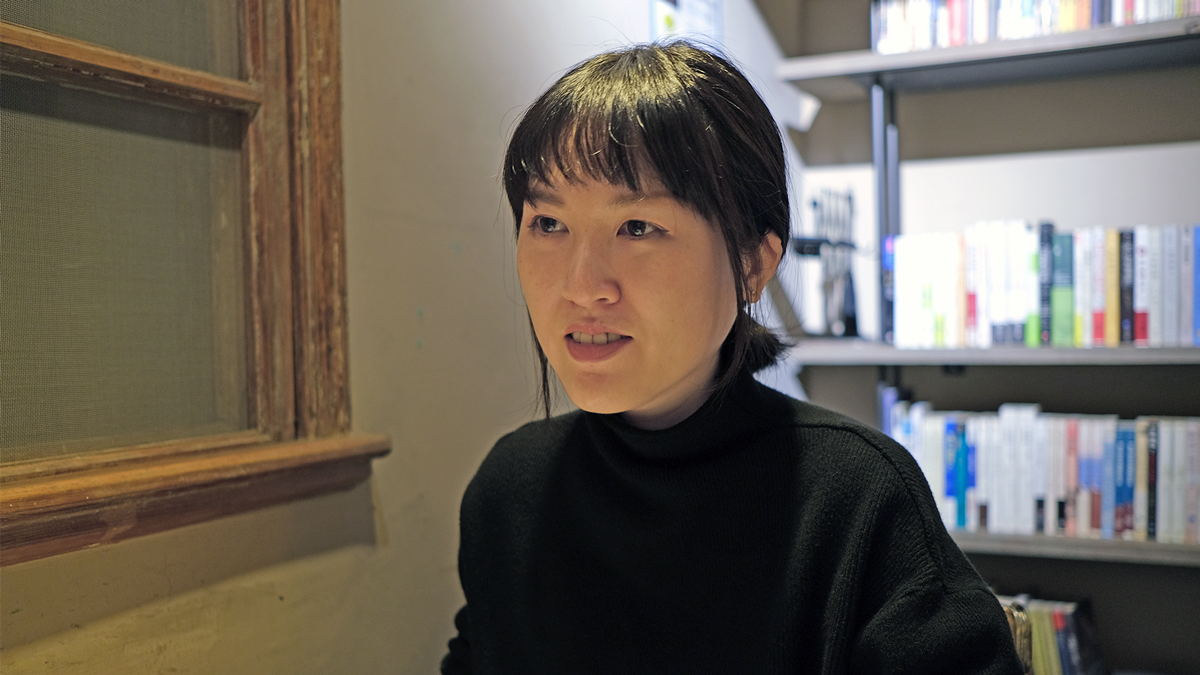

「畫畫會讓我忘記很多不開心,暫停去想過去和未來,不像活在當下,更類似一種麻痺。」

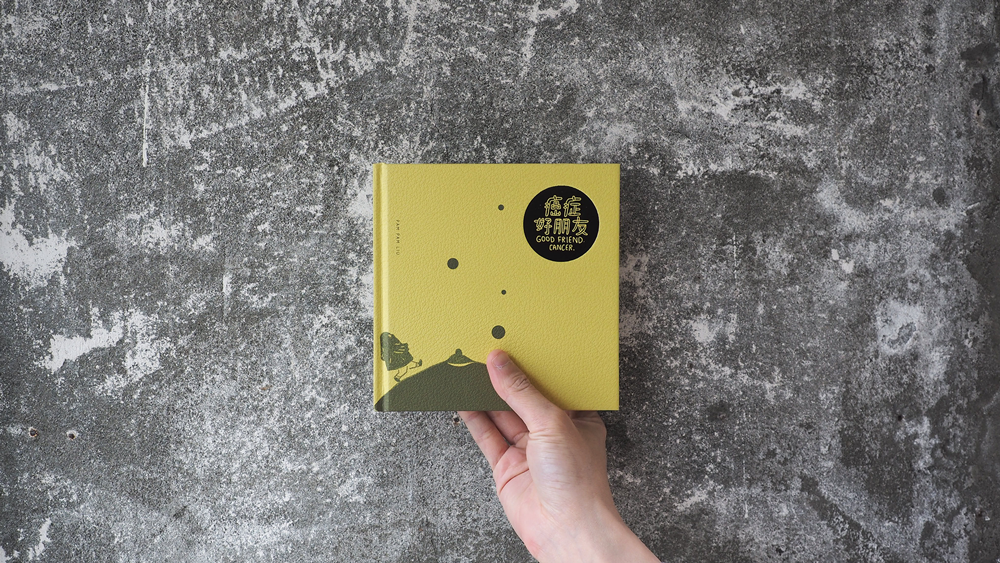

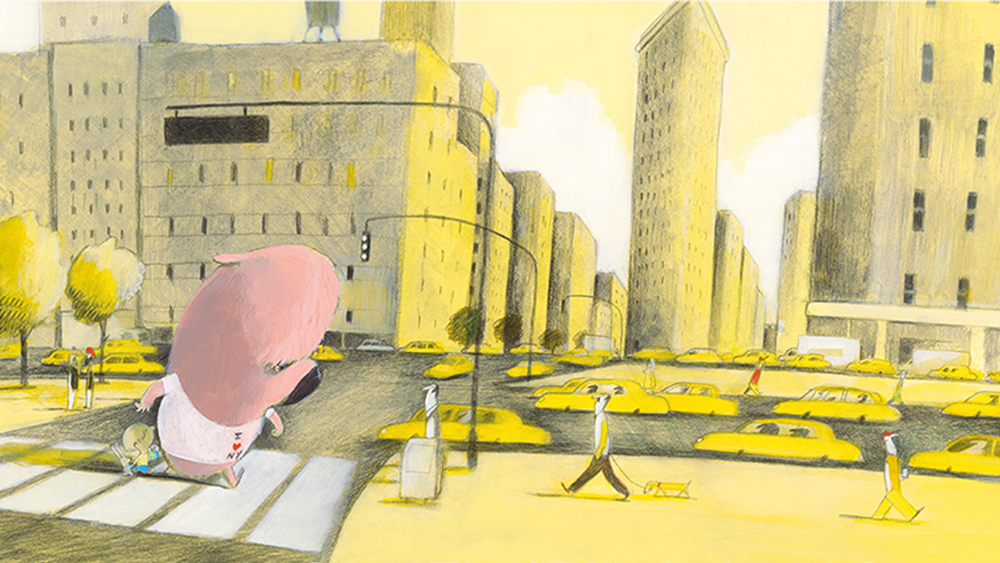

漫畫家Pam Pam近期的新作《癌症好朋友》,記錄她在家人罹癌期間的陪病日記,讀起來酸酸苦苦的,不時又讓通通編噗哧一笑。實體書出版前,在臉書粉絲專頁「過去×未來 多提無用」的連載期間,便引起許多讀者的共鳴,尤其在描述家人互動之間的心理狀態,更是打動許多病友和看護者的心,令他們深有同感。

面對無能為力的痛苦與渴望被關注的拉扯之中,畫作中的主角選擇披上「超讚孝女床單」,讓自己不是一個隱形的存在。現實中的Pam Pam,用作品記錄這些矛盾又複雜的心情,透過創作梳理與家人的關係,也在書中的最後,脫下了那件孝女床單,繼續把生活中的荒誕投進漫畫創作中……

創作者背後的故事好迷人,不管有沒有讀過《癌症好朋友》,都別錯過Pam Pam的專訪喔(豎起拇指):

【專訪】疾病/正常、悲慘/發笑、工作/辭職,在矛盾裡創作:漫畫家Pam Pam與《癌症好朋友》

還有《癌症好朋友》的書評,也別錯過了:

【漫評】童真線條反思癌症,一夜長大的彼得潘:評Pam Pam Liu《癌症好朋友》

本週其他精彩好文,請看以下嚴選文章:

- 【繪本書房】永遠向前,路一直都在:走進繪本散散步

- 【話題】想念自己的時候,就出門走遠路:讀厄凌.卡格《就是走路》

- 【法文有譯思】在一段時間中把它的顏色借給了你:紀德《地糧》翻譯拾遺

- 【閱讀隨身聽第二季】用耳朵聽書 含金量超高podcast

- 【書.人生.王怡修】經濟學家的暢飲人生:你隨意,我乾杯

- 【2020臺北文學季】林文義、李德筠 邀讀者川讀淡水河

- 【每週好書.OB短評】#239 解壓縮幻麗夢境的極品好書懶人包

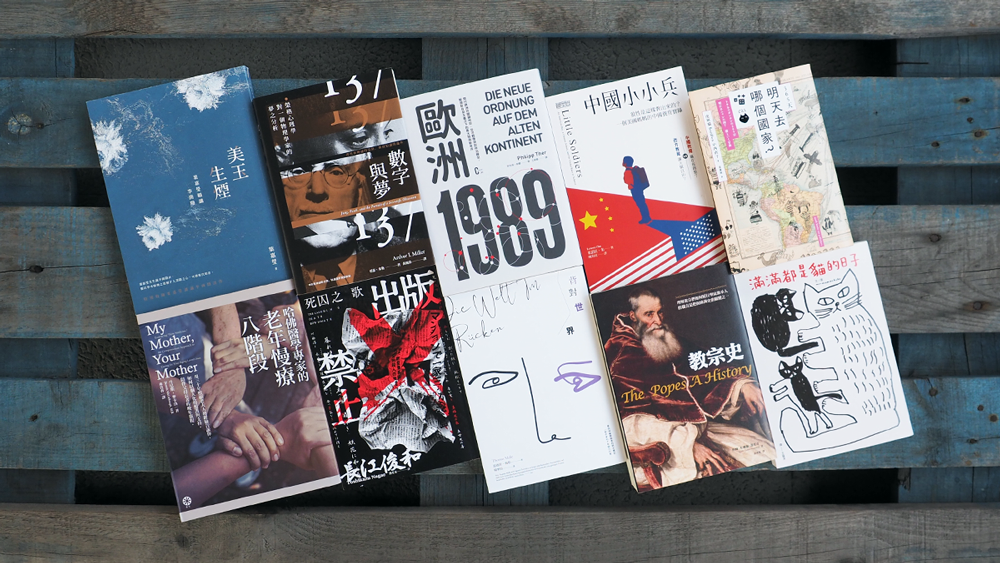

美玉生煙|365天.明天去哪個國家?喵|滿滿都是貓的日子|出版禁止:死囚之歌|背對世界|數字與夢|中國小小兵|教宗史|歐洲1989|哈佛醫學專家的老年慢療八階段

- 【每週好書.OB短評】#240 思考不勾芡的極品好書懶人包

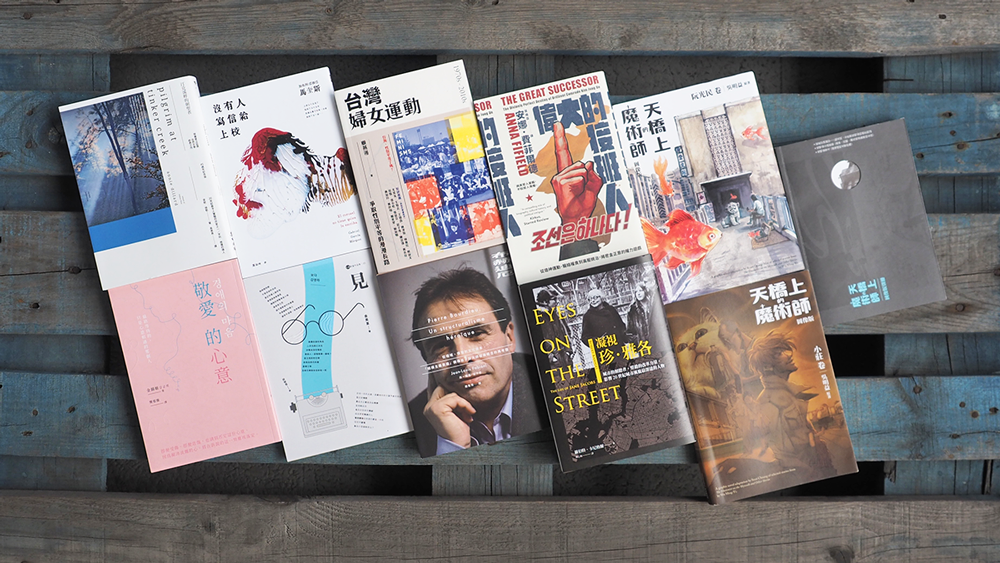

見|敬愛的心意|汀克溪畔的朝聖者|沒有人寫信給上校|天橋上的魔術師|台灣婦女運動|凝視珍.雅各|布赫迪厄|偉大的接班人

【3/20~3/29活動預告】

通通編每週都在埋頭整理閱讀活動,就是為了週五給大家一些出遊靈感,如果想要自己找藝文活動,請上:Openbook閱讀通

●3/20(五)

19:00

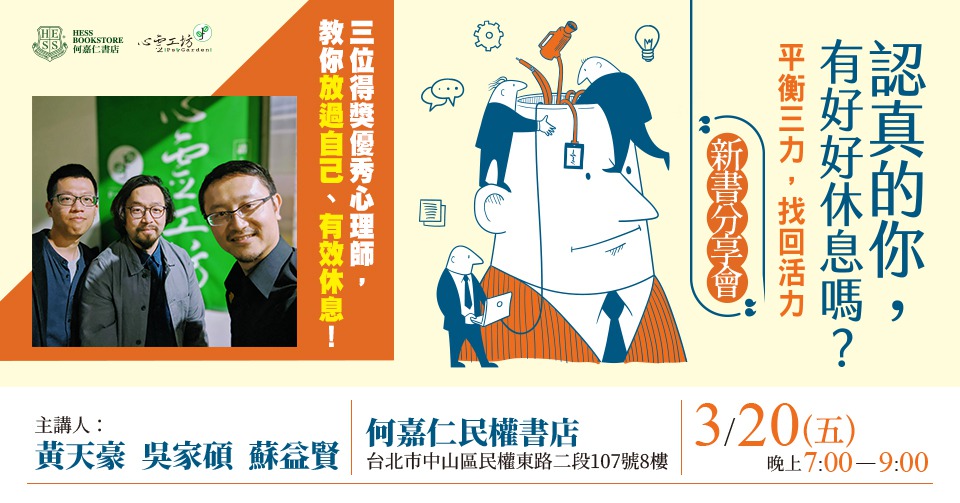

▶《認真的你,有好好休息嗎?》 找回活力新書分享會

地點:何嘉仁書店民權店(臺北市中山區民權東路二段107號8樓)【活動頁面➤】

●3/21(六)

19:00

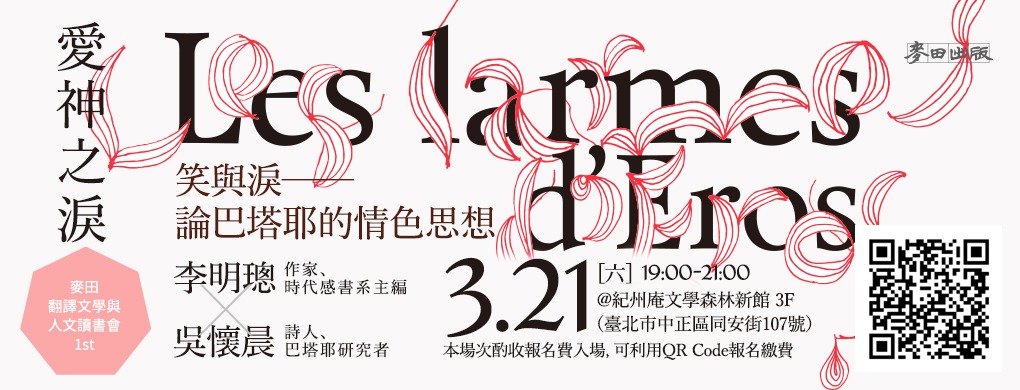

▶麥田出版翻譯文學與人文讀書會:笑與淚──論巴塔耶的情色思想

地點:紀州庵文學森林3F(臺北市中正區同安街107號)【活動頁面➤】

20:00

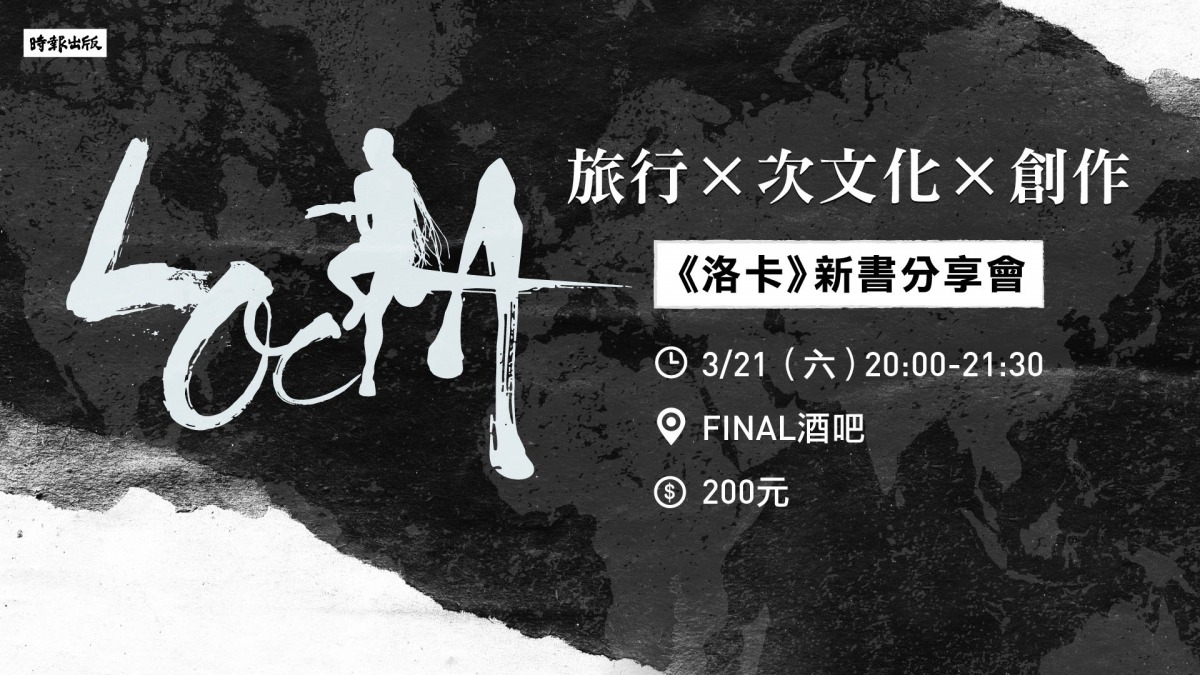

▶旅行x次文化x創作——《洛卡》新書分享會

地點:FINAL(臺北市復興南路一段249號B1)【活動頁面➤】

●3/22(日)

13:00

▶台北曲藝團《崁崁兒談》南崁兒童藝術村駐村演出 三月免費入場

地點:南崁兒童藝術村(桃園市蘆竹區吉林路38號)【活動頁面➤】

●3/26(四)

19:00

▶【喀書塾】-讀書會:只有愛,才能駕馭_____

地點:何嘉仁民權書店樓上(臺北市中山區民權東路二段107號8樓)【活動頁面➤】

●3/29(日)

13:00

▶台北曲藝團《崁崁兒談》南崁兒童藝術村駐村演出 三月免費入場

地點:南崁兒童藝術村(桃園市蘆竹區吉林路38號)【活動頁面➤】

14:00

▶02 寶萊塢電影與我美妙的印度冒險之旅 | Better Life好感生活書房:那些創作者的美好悅讀日常

地點:邊譜獨立書店(臺中市台中市西屯區台灣大道三段408號)【活動頁面➤】

14:30

▶《我在芬蘭中小學做研究的日子》新書分享會

地點:台灣金融研訓院TABF Bookstore(臺北市台北市中正區羅斯福路三段62號1樓)【活動頁面➤】

這幾年,台灣也開始流行起精釀啤酒。就經濟學的角度來看,蒸餾酒有其設備上的資本與技術門檻,但發酵可就是大自然母親賜與的禮物。葡萄掉在地上曬一曬就會散發出酒味;糯米蒸過後投入酒粷在自家廚房就可以做出米酒;日本賣座動畫《你的名字》橋段中,具有巫女身分的女主角還在祭儀中做了「口嚼酒」,引來同儕的輕蔑。是啊,咀嚼就是一種最方便的發酵,無需精挑細選的酵母菌,也可以釀造出獨特的酒飲。換句話說,釀造酒在市場上應該是百家爭鳴才對,但以往台灣在漫長的公賣特許壓制下,缺少利潤的趨動,民間的釀酒文化無法累積,實在可惜。

這幾年,台灣也開始流行起精釀啤酒。就經濟學的角度來看,蒸餾酒有其設備上的資本與技術門檻,但發酵可就是大自然母親賜與的禮物。葡萄掉在地上曬一曬就會散發出酒味;糯米蒸過後投入酒粷在自家廚房就可以做出米酒;日本賣座動畫《你的名字》橋段中,具有巫女身分的女主角還在祭儀中做了「口嚼酒」,引來同儕的輕蔑。是啊,咀嚼就是一種最方便的發酵,無需精挑細選的酵母菌,也可以釀造出獨特的酒飲。換句話說,釀造酒在市場上應該是百家爭鳴才對,但以往台灣在漫長的公賣特許壓制下,缺少利潤的趨動,民間的釀酒文化無法累積,實在可惜。

話題》她用日記突破封鎖,在瘟疫中建立新的連結:郭晶《武漢封城日記》

全球第一本武漢疫情紀錄,即將率先在台出版。

2020年1月23日凌晨兩點,中國湖北省武漢市為防止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散,宣布所有公共運輸停止運行,隔日上午10點,巴士、火車、地鐵、船舶與飛機全部停運。這座號稱「九省通衢」的交通要塞城市,瞬間成為廣袤大陸上的一座孤島。隨後湖北省黃岡、鄂州、仙桃、赤壁等城市也跟進,開啟了史無前例的「封城」防疫戰。

這座擁有超過1000萬人口的城市,至今已被封鎖五十多天。期間透過網路,陸續有許多訊息、影片流出。有稱路上屍橫遍野、有說屍袋不夠用、火葬場24小時不停班焚燒,各種真假難辨的消息,勾勒出一幅末日景象,讓恐慌不斷蔓延。

武漢市自2月11日起宣布實施社區封閉管理,郭晶居住的社區自2月15日開始,須有居民臨時通行證才能出門

城還要封閉多久?疫情到底擴散得多嚴重?確診人數有多少?政府公報、媒體的即時新聞及個人的親歷見聞等資訊,如洪水般分分秒秒不斷沖刷著人們的認知。在滔天的訊息海中,居住在武漢的郭晶,以社會工作者獨特的眼光,自封城之日起,每天持續在微博發文,記錄當天的所見所聞。這系列獨居女子的武漢封城日記,即將在台結集成書,成為這場擾動全球的疫病史中,第一部系統性的圖書紀錄。

郭晶是位社工人員。2014年,她求職時因職位「僅限男性」而遭拒絕,後一狀告上法庭,打贏了中國第一個就業性別歧視的官司。由於當時受到許多女性權益工作者、律師及女權行動者多方的幫助,2017年,郭晶與志同道合的夥伴一起成立了「074職場女性法律熱線」,致力於為遭遇就業性別歧視的女性提供法律支援,希望傳承自己受過的幫助,「在助人工作中,我也不斷獲取力量。」

即便孤身在封鎖之中,郭晶仍想盡一己之力做點什麼,她說:「我是一個社會工作者,而我剛好處於一個事件現場,記錄是我最基本的責任。現在回頭看,寫日記是我在封鎖中重建日常生活的一部分,日記成為我和別人建立連結的一種方式。」

郭晶在網路上持續書寫日記,也公開自己的微信QRcode,許多人因此傳訊向她求助,更有不少人主動表示想要捐獻物資。她則逐一將物資或救援的需求,轉給當地醫院或志工團體。

然而被封鎖的不只是城市,還有資訊。2020年初,中國醫生李文亮在發病前,透過微博告誡周圍朋友提防疫情,隨後被當地警方以「發佈不實言論」訓誡,網路上涉及疫情的發文,不論資訊正確與否,也陸續遭到刪帖甚至炸號。

2月26日,郭晶見到有居民正從外面回來,忍不住寫下:「不知道何時我才能再走出那扇門。」

隨著郭晶的日記受到國際媒體關注報導,也引來大陸官方的審查。她在微博上的發文被限制流量,流量遽降後自然也限制了文章的傳散率,無法自動顯示在社群平台其他人的瀏覽頁面上。有意尋找郭晶文字的人,必須找到她的微博頁面專門點進,才能看到內容。

而在微信上,郭晶也遇到訊息無法發出的情況,即便把文字轉成圖片都無法規避審查。《武漢封城日記》在海外受到的關注比在中國境內更為熱烈,結集出版的消息,目前在中國仍杳無音訊。

即便城被封了,聲音被阻斷了,郭晶仍堅持書寫。透過社工的視野,淺白真切的文字,她不僅帶領讀者進入武漢封城後的真實生活,集結的日記更清楚形構出一座城市在封鎖之後內在變化的樣貌:搶購物資的人潮、超市被一掃而空的貨架、總是買不到的口罩、穿著防護衣進行採買的人、沒有防護衣罩著塑膠袋上街採買的人、社區的物資團購、寂寥的公園、持續工作的清掃人員,外出買菜必須領取通行證,有些人悶壞了打開窗子大喊:「對面有沒有人?出來吵個架呀!」。面對令人窒息的封城生活,郭晶記錄著自己的晚餐、盤點物資、努力運動,「生活發生巨變的時候,重新建立日常會是一個巨大的挑戰。」她說:「但是建立新的日常生活是在找回掌控感。」

武漢市一處被封閉的社區,路口有一個工作站,為居民測量體溫、核對出入證。

《武漢封城日記》收錄封城以來至3月1日為止的日記,圖文並茂,有郭晶每日拍攝的照片,及友人所繪的圖像,深刻且真實地呈現了城內居民的故事與生活。即使新書即將付梓,郭晶仍持續記錄;即使身處暴風核心,仍努力發出自己的聲音。她期望藉著發布日記成為一個連結點,與城外的世界串聯成合作的互助網,把城內的消息傳到遠方,將城外的支援引入,逐漸突破封鎖,建立起新的連結。

未收錄至書中的新訊息。3月17日下午,社區居民正在領購政府補貼的10元菜,有紅蘿蔔、白蘿蔔、土豆、洋蔥等等(郭晶提供)

一座大城市突然靜了下來,是什麼樣的光景?囚困其間的人們,要如何安頓肉身與心靈?

由於各國政府對疫情控制的方法不一,疫情漸次在全球擴散、升溫,武漢封城月餘之後,全球許多國家也陸續進入封城甚至鎖國狀態。中國的現在式,可能成為某個國家的未來進行式,《武漢封城日記》成為介於過去與未來的一個魔幻又寫實的存在。

隨著台灣確診新型冠狀病毒肺炎的案例破百,面對這場世紀災害,除了勤洗手、戴口罩抵禦看不見的病毒之外,也要提防恐慌與焦慮對日常生活的侵蝕。病毒帶來的恐懼在蔓延,恐懼帶來的歧視、排擠也在發生,郭晶透過行動減輕面對疾病的無力感,提醒大家:「克服恐懼不容易,但我們該盡力去了解更多消息,關於病毒的資訊、關於如何防控的資訊,保護好自己,不傷害別人。」

看不見的敵人有兩種,一種是物理上的病毒,一種是心靈上的恐懼,而互信和互助,則是能不能度過這場危難的關鍵。●

作者:郭晶

出版:聯經出版

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:郭晶

女權主義者、社工、「074法律諮詢熱線」發起人之一。原先住在廣州,2019年11月搬到武漢市。2020年1月23日武漢因新型冠狀病毒肺炎疫情而封城,她自封城開始天天寫日記,紀錄在城裡的生活點滴。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量