文字整理:陳靖婷

1995年發表〈關於鏡子的冥想〉初登文壇,同年以長篇小說《我有破壞自己的權利》獲第一屆文學村新人作家獎受到讀者關注的韓國作家金英夏,2004年奪下韓國三個著名文學獎而聲名大噪,近年更透過文學創作、主持Podcast和電視節目的全方位經營為大眾熟知,受評論家譽為「韓國的卡夫卡」。

2018年起,漫遊者文化陸續譯介金英夏的作品至台灣,今(2020)年台北國際書展,他將帶著散文集《見》與台灣讀者見面。在此之前,漫遊者與內容力公司聯合企劃,邀請台灣推理作家協會理事長同時身兼內容力公司顧問的作家冬陽,飛到首爾弘大地區與金英夏進行訪問,帶領讀者親炙作家的魅力,理解他饒富趣味的創作意圖。

冬陽(以下簡稱冬):您在中譯新作《見》抒發了對這個世界、韓國社會、文學、電影作品等感觸,雖然以散文的形式發表,但仍如同小說家般敘說故事。很好奇您是如何觀察並陳述這個世界?

金英夏(以下簡稱金):我覺得這個世界就是一個故事,並非區隔為現實和故事,人對世界的知覺、感受,全都可以視為故事。看待世界時,也不是我們直接去看,而是透過故事去觀看,所以透過我去看世界,也就意味著透過故事去看世界,因此裡面有電影的故事,也有書的故事。

冬:提到現實和故事不可分離,那麼,您又是如何區隔虛構與非虛構?

金:一般來說,為了方便,圖書會區分為虛構和非虛構。不過,其實大家在思考人生時,也是一篇故事,如何評價自己、經歷什麼事情等等。更重要的是,我們周邊的人,或知名人士,他們的經歷,也都是由故事構成。在這樣的意義之下,他們的傳記,或是情節相似的故事,要去做分類,不過是要讓讀者更方便選擇,究竟內容更貼近事實,抑或有更多作者的想像,我認為差異僅在此而已。

例如《蜘蛛人》這部電影,完全是虛構的故事、不存在的事實。不過,外在穿著蜘蛛人服裝、內在代表力量強大的少年,力量變強大後,卻不懂得如何操控的少年,這就是他的故事。作家設定好角色、時代背景後,大家會從中找出自己喜歡的故事。

冬:不論是小說或散文,身為寫作者,如何決定要寫什麼?換個說法,從觀察到書寫,決定的關鍵是什麼?

金:美國作家童妮.摩里森(Toni Morrison)曾說:「先看看自己家的書櫃,從那裡沒有的開始。」如同這個道理,想要寫什麼的時候,我會先想想是不是有人已經寫了,如果該題材已經被寫得很好,就沒有必要寫了。另外也要思考,是不是有重新寫的價值?是不是非我寫不可?以及我自己有沒有能力寫?在開始寫作之前,我會先考慮這些。

冬:顯然在寫作之前,您一定先閱讀了很多。

金:閱讀對我來說,大概有兩種作用。第一,從中獲取創意。為什麼呢?因為大腦負責創作的部分,在閱讀其他創作的時候,其實最為活躍。閱讀別人的作品時,我可以觀察別人怎麼書寫(無論好或不好的部分),甚至也可能會讚嘆:「啊,這寫得真好,要是我可能不會這麼寫。」這有助於我思考不曾想過的故事。

另一方面,就如同剛剛所說,閱讀也可以幫助我決定不要寫什麼。「原來已經有這種書了」、「這樣的故事已經很多了」,如果是這樣的內容,就沒有必要寫了。

冬:在您的作品中讀到許多活靈活現的生活經驗,令我猜測這可能和您自己的生命歷程有關?

金:我爸爸是軍人,我在國小時期一共轉學6次,換了4個城市生活。小時候每年都經歷交新朋友、失去朋友的歷程,如此反覆了6次,終於定居在首爾。這樣的移居經驗,或許對我的寫作有幫助。

冬:您提到的轉學、遷居,比較屬於兒童、少年時期的經驗,但在您的作品當中,年齡層似乎再往上到青少年甚至是出社會之後。是不是您特別要為年輕一代說些什麼?又,在構思故事時,是否特別針對某個年齡層的主角寫作?

金: 我大都依故事需要去創造,例如《殺人者的記憶法》的主角是老人嘛。而我有時候也會寫少年,或是其他不同的角色,並不會特別針對特定的年齡族群。不過若一定要做選擇,書寫十幾歲的少年,對我來說最為舒服。

我大都依故事需要去創造,例如《殺人者的記憶法》的主角是老人嘛。而我有時候也會寫少年,或是其他不同的角色,並不會特別針對特定的年齡族群。不過若一定要做選擇,書寫十幾歲的少年,對我來說最為舒服。

人最初大都經歷相似的歷程,直到二十多歲,生活才開始各自變化,因此探討十幾歲,大部分的人更容易進入故事。因為我自己也經歷了類似的校園、認識世界等過程,所以寫起來最為順暢。另一方面,我認為現代人某種程度認為自己是「孤兒」──儘管有自己的父母。過去的父母,可能傳承相同的工作經驗給兒女,但就現代來說,父母沒辦法為我們做任何事,因為職業並不相同。如同我的父親是軍人,沒辦法為我做什麼,我必須獨自在這陌生的世界生活。因此,我覺得「孤兒」或是「孤兒般的存在」,對現代人來說,是很重要的角色。

冬:身為異國讀者,我很好奇韓國讀者對您的作品有哪些回饋?

金:在韓國,讀者大都透過網路書店購書,也很多人會留下書評,但其實我並不會去讀,而且這種情況已經很久,大概有10年了吧。有時候在簽書會、演講等活動,讀者會透過提問來回饋,但我幾乎不會和讀者談論作品。

像我已經出版的散文,讀者留言其實有上百篇,我沒辦法完整讀完,而且這可能也沒什麼意義。另外,我也不確定,閱讀讀者的回饋對作家來說,是否是件好事。讀者閱讀時,會以自己的方式去理解,儘管作者會去觀察,但是並不會再寫同樣的故事,所以說閱讀讀者的回饋可說沒什麼幫助。老實說,我是比較傳統的作家,我認為我是透過書來跟讀者深度溝通,我寫書,而讀者透過書來感受,我們透過這樣的方式交流。

冬:那麼,您對評論者的看法又是如何?您有很多作品被翻譯到國外,會去閱讀國外的書評或媒體評價嗎?

金:在韓國第一次出版時,我其實也非常好奇各界的反應,會去觀察讀者及出版社的回饋。不過,國外的部分,其實我不太看。我覺得在國外出版,對作者來說的一件好事,就是那部作品會變成那個國家的作品,透過翻譯成為該國的文化。雖然我是原作者,但我不認為自己擁有所有權。

有時候,國外出版社會邀請我參加活動,我個人的原則其實是去東西好吃的國家(笑)。聽說台灣的東西好吃,所以我才答應去(笑)。像是越南我會去,因為越南的食物很好吃;如果是法國、義大利邀請我的話,我也一定會去;德國的啤酒很美味,我也會過去。若是東西不好吃又遙遠的地方,我就不會去了(笑)。

身為作者,我認為我只能負責母語的部分,因為我可以修改,也能知道大家用什麼方式去閱讀。但翻譯過的書籍,其實我無法閱讀,因此我交給出版社、編輯、譯者去處理,不會覺得那是我的東西,也不會覺得自己有什麼責任在身。當然,國外出版社會希望作者現身,因為作者來訪能更吸引讀者嘛。我有時候會出席,不過呢,前提是當地食物必須要美味。

冬:希望台灣的美食,能吸引您時時造訪(笑)。回到作品,剛剛提到青少年、孤兒,似乎年齡層都偏低,但《殺人者的記憶法》的主角年齡層則較高,且患有阿茲海默症。這部作品的角色對您來說,是否具有較獨特的意義?

金:其實一開始寫這個角色的時候,韓國出版社的編輯也反對,覺得一定要寫成那樣嗎?韓國小說的讀者多為女性,這個主角是七十多歲的老爺爺,甚至患有失智症,深受病痛困擾,這樣的角色,當初大家覺得可能不被讀者接受。不過,就如同剛剛提到的,大家在閱讀小說時,並不會直接看待裡頭的人物,即便主人翁是老人,大家也都能接受,甚至可以說,大家都對變老這件事感到恐懼,也會害怕自己無法隨心操縱記憶。所以說,我相信讀者有這樣的能力,不論是怎樣的角色設定,大家都能夠接納。

冬:這正是我閱讀時的感受。在書寫人類陰暗面、恐懼面時,您是否將藏在心裡的感受大膽地提出來?

金:對大家來說,文學不過是文字嘛,但閱讀文字,可以喚醒大家的各種感情,像是害怕、恐懼、喜悅等等。書寫《殺人者的記憶法》時,我想傳達的並非殺人的恐懼,而是希望大家感受,失去記憶是多麼令人恐懼的事情。因此,需要不同於一般推理小說的文體、架構,盡量讓大家感受逐漸失去記憶的感覺。最重要的,包含我在內,當人們逐漸年老之後,都會以完全不同於現在的面貌生活,我們對這樣的變化會感到恐懼,而我就是希望讓大家一起感受這個恐懼──倒也不是說要抒發我自己內心的害怕,就像我其實也沒有見過殺人犯。

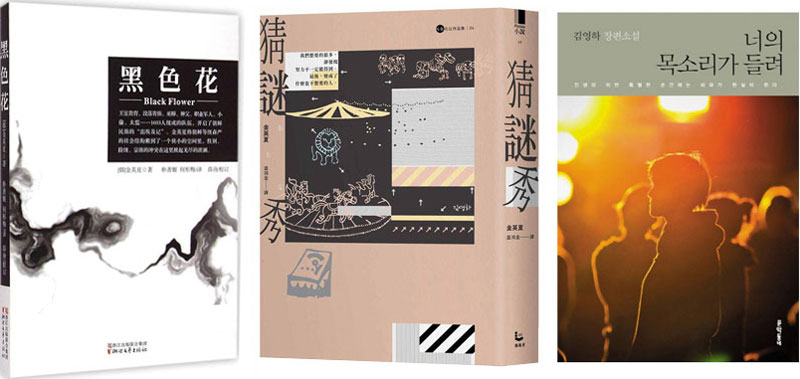

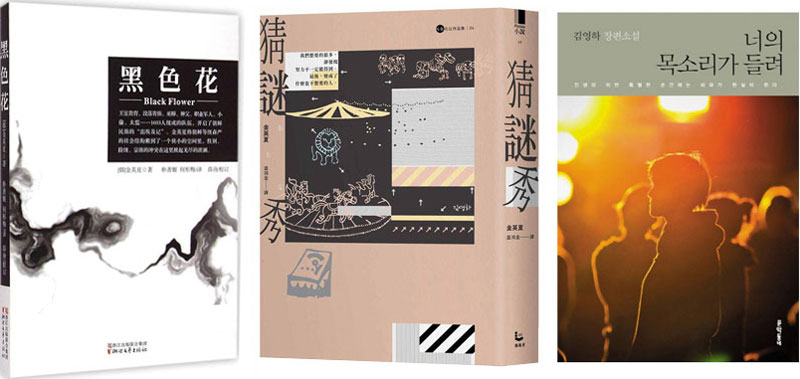

冬:台灣的編輯提到,《黑色花》、《猜謎秀》、《聽見你的聲音》這三部作品被稱為「孤兒三部曲」。這個說法是作者的本意嗎?

左起:《黑色花》簡體版、《猜謎秀》、《聽見你的聲音》韓文版書封

金:其實並非我的本意,寫著寫著,就變成這樣了。

冬:已經完結了嗎?還是這個概念會繼續延續下去?

金:已經沒辦法再寫了啊,再寫的話,就不是「三部曲」了嘛(笑)……開玩笑的。如果要寫的話,當然會再寫,讀者其實也記不住,並不會有人去詢問「怎麼出現第四本作品」。大家記得的單單只是各篇作品,「三部曲」不過是出版、宣傳時的說法。

我覺得讀者和書的關係很微妙,有些讀者一旦愛上某本書後,不論別人說什麼,都聽不進去,比如有負面評論,或是被指指點點,都無法入耳。這很微妙而神奇,書不過是紙張而已,因為閱讀、了解、愛上這本書,就聽不進他人的話,如同女孩交了男朋友後,不管父母如何勸說,都沒有辦法被說服。

冬:我之前曾遇過提出類似說法的作家,他說這就是戀愛關係,可是對於作者而言,他沒辦法知道戀人有幾位,也無法實際去談戀愛,因為讀者戀愛的對象是書,這點他覺得很可惜。

金:我倒不覺得可惜,那樣的愛是種痛苦(笑)。

冬:您接下來要寫的是什麼?從過去到現在,有沒有一定要寫的東西?或說堅持的信念?

金:我正在寫關於未來的故事。我並沒有寫特定的類型,寫歷史小說,也寫殺人者,接下來要寫的,是關於四、五十年後的故事。至於我感興趣的類型,是關於「記憶」,像是遺忘,或是被遺忘,例如《光之帝國》就是被遺忘的故事。這樣的題材是我一直在探討的。另外,我也探討「自我認同感」,像是「我想的我,是真的我嗎?」這個議題我也很感興趣。大家所想的,和他人所想的不盡相同嘛,也許歷經移民、政治變化、失去記憶等等問題,導致過去的我和現今的我有所混亂或落差。

至於我的信念,我覺得不要去教導讀者,不要認為那是我一個人的作品,而是幫助讀者從作品中發現。對我來說,作者是擔任這樣的角色。

冬:那以寫作者的立場而言,您覺得和自己的作品存在什麼樣的關係?

金:這是很有趣的現象。我開始寫小說之後,不久便成為讀者,因為會看自己的作品嘛。閱讀自己的作品時,我會以批判的角度審視,就像看別人的作品一樣。我可能會覺得無趣而決定重寫,在這個反覆的過程中,我就是讀者。作者並不單純只要寫,也是自己作品的第一個讀者。有時候半夜寫一寫,覺得自己是天才,到了早上卻變成批判的讀者,心想怎麼會這樣寫。大概就是這樣的過程。

對於已經完成的作品,就是這個世界的東西,已經不能再修改。尤其在國外出版的情況,可能是作品完成的多年、甚至是十年以後,當別人找我談論關於以前的作品時,對我來說其實很陌生。就像離家多年的小孩,已經很久沒見面了,但大家都找上門討論。

冬:雖然採訪時間有限,但您回答的內容非常具有想像空間,也很幽默風趣。接下來二月份的台北國際書展,您會到台灣和讀者見面,在此之前,可否先和台灣讀者說些話?

金:我住的延熙洞這個區域,是很特別的地方。這裡過去曾居住不少台灣僑胞,也有華僑學校,但隨著台韓斷交,校園中的台灣國旗也被降下,我對這件事情有印象,當時覺得心沉甸甸的。在這一區,常常可以聽到中文,很多人開餐廳或中醫診所,在首爾是很特別的存在。我很好奇,也一直很想去一趟台灣,感謝台灣出版社出版我的書,接下來二月要造訪台灣,我很好奇台灣的讀者如何閱讀我的書。●

|

見 見

보다

作者:金英夏(김영하)

譯者:胡椒筒

出版:漫遊者文化

定價:310元

|

|

作者簡介:金英夏(김영하)

1968年11月11日生,是韓國進軍國際文壇的先鋒作家,不少作品已經在美國、法國、日本、德國、義大利、荷蘭、土耳其等十餘個國家翻譯出版。

他擅長描寫都市生活的冷冽、無奈,現代人的黑暗面是他關注的主題,性愛與死亡更是他直接大膽的著力點。評論家將他比喻為「韓國的卡夫卡」,足見他的作品為讀者帶來的省思與衝擊,有其重要的代表性。

|

【金英夏在台期間活動】

2/6(四) 台北國際書展 韓國館【小說創作 VS 散文創作】+朗讀

時間|19:00-20:00

主持人|黃崇凱 (小說家)

2/7(五) 臺中獨立書店巡禮、簽書

詳情參考| 一本書店、梓書房、晨熹社

2/8(六) 台北國際書展 主題廣場《見》新書發表會

時間|14:45-15:45

主持人|耿一偉 (策展人/評論家)

2/8(六)台北國際書展 韓國館 簽書會

時間|16:00-16:30

我大都依故事需要去創造,例如《殺人者的記憶法》的主角是老人嘛。而我有時候也會寫少年,或是其他不同的角色,並不會特別針對特定的年齡族群。不過若一定要做選擇,書寫十幾歲的少年,對我來說最為舒服。

我大都依故事需要去創造,例如《殺人者的記憶法》的主角是老人嘛。而我有時候也會寫少年,或是其他不同的角色,並不會特別針對特定的年齡族群。不過若一定要做選擇,書寫十幾歲的少年,對我來說最為舒服。

見

見

閱讀通信 Vol.070》大啖美食,是進入一個國家最好的方式

你最近一次送自己的生日禮物是什麼呢?

一頓佳餚、一場電影、一份保險、一瓶美酒、精品首飾、汽車房貸,或是學習新的語言、才藝……通通編去年送給自己的生日禮物是一套精密的全身健康檢查,還奢持地加購了許多額外的檢查。這份禮物很實際、毫不浪漫,但秉持身體健康為一切的根本,適時進場檢測維修,才能走更遠、看更多(也吃更多),千金散盡還復來。這是通通編送自己的禮物,也包含了對未來的期許✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。

日本政治評論家野島剛送給自己的50歲禮物是——看世界的嶄新視野。他策畫了為期半年的自助旅行,孤身勇闖異國,來一趟中年男子的世界壯遊。

他一改過去習慣的「記者式旅行法」:出發前設定主題、深做功課、預約採訪對象;這回,他抱著「不預期什麼,邊走邊看邊想」的態度,直接到達一個國家,每天在街上隨意散步,到超市買食材自己做飯吃,在異地過普通生活,結果真的發現了自己從未察知的面向:「原來我這麼喜歡吃,這麼喜歡寫和食物有關的東西。」

對美食的感動,也激發野島強烈的求知慾。他在祕魯吃彩色大玉米,一邊思考舊大陸對新大陸的掠奪與不公;在南非開普敦品嘗藍鰭鮪魚生魚片,看到漁業在國際政治角力下的艱難;在智利品嘗詩人聶魯達最愛的濃稠海鰻湯,對過去讀過的情詩有了新體會;在寮國咀嚼香甜的糯米飯,讓他想到失蹤在寮國田野中的日本傳奇政治人物辻政信……每一道在地美食與味覺體驗,細細咀嚼後,慢慢湧現的是充滿當地生活、歷史、文化、政治的真實餘味。

「要理解陌生的國度,食物是最佳捷徑。」50歲生日,野島剛送給自己一趟世界壯遊,收穫了自己從未瞭解的面相,克服了中年危機,滿足了胃口與好奇心,也拓展視野與心胸。

2020年,你想好要送自己什麼樣的禮物了嗎?

【封面故事】邊走邊吃,進入一個國家、一段歷史和一種文化:《野島剛漫遊世界食考學》BV側記

以下是本週嚴選文章:

一星期的變奏曲|小偵探愛彌兒|愛麗絲幻遊奇境|甜滋滋的糖沒有告訴你的祕密|亮晶晶的鹽沒有告訴你的祕密|香噴噴的麵粉沒有告訴你的祕密|冰原巨獸|聰明的小狼|我的美術館|好忙好忙的建築工

上班奴民曆|擁抱害羞|鍛鍊思考力的社會學讀本|妳可以狼狽跌倒,但一定要優雅起身|精神疾病製造商|願受傷後能重新活一遍|爆笑娘的厭世育兒日誌|憤世媽媽|在沒有你的星球,學會呼吸|大師的刻意練習

舌尖上的人生廚房|魚夫人間味:邊吃邊說四十年|生命與味覺|蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司|餐桌上的韓國人|港式臺派|臺南嫁娶禮俗研究|臺南生育禮俗研究|臺南喪葬禮俗研究|臺南過火儀式研究|臺南請水儀式研究|臺南牽亡歌陣研究

【1/10~1/19活動預告】

通通編每週都在埋頭整理閱讀活動,就是為了週五給大家一些出遊靈感,如果想要自己找藝文活動,請上:Openbook閱讀通

●1/12(日)

●1/17(五)

●1/18(六)

●1/19(日)

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量