專訪》什麼是人生?讓孩子分享沉重的秘密,比利時繪本作家默德.侯桀的溫暖哲思

既是畫家、服裝設計師、家具品牌創辦人,又是三個孩子的媽媽,比利時繪本作家默德.侯桀(Maud Roegiers)怎麼分配一天的時間? 出版過30多部繪本的侯桀在2025年台北書展期間首度訪台,她眼神閃亮且充滿活力,在一場接一場的演講和採訪行程中,絲毫不顯疲態,總是條理清晰地訴說著她筆下的故事。

➤做過童衣插畫、電影特效化妝、自創家具品牌,最終成為童書作家

侯桀1982年出生於比利時,她回顧自己從10歲就開始畫畫,廣泛喜愛各種型態的藝術表達,因此最早學服裝設計,後來才赴聖路易藝術高等學院(L’ESA Saint-Luc))進修,畢業作《給艾蜜莉的信》(暫譯,原文書名Lettre à Emilie)描寫她和從小的玩伴、表妹艾蜜莉深厚的感情,受學校推薦於2008年出版,成為她的第一部繪本「出道作」。

但畢業後,侯桀嘗試過各種工作,包括在嬰幼兒品牌公司上班,負責設計童衣上的插畫圖像,也曾赴法國史特拉斯堡從事特效化妝,作品於布里斯班國際電影節(BIFF)獲獎,2017年更與先生創辦兒童家具品牌「Elysta」,跨足家具設計,直到2019年才決心成為全職插畫家。

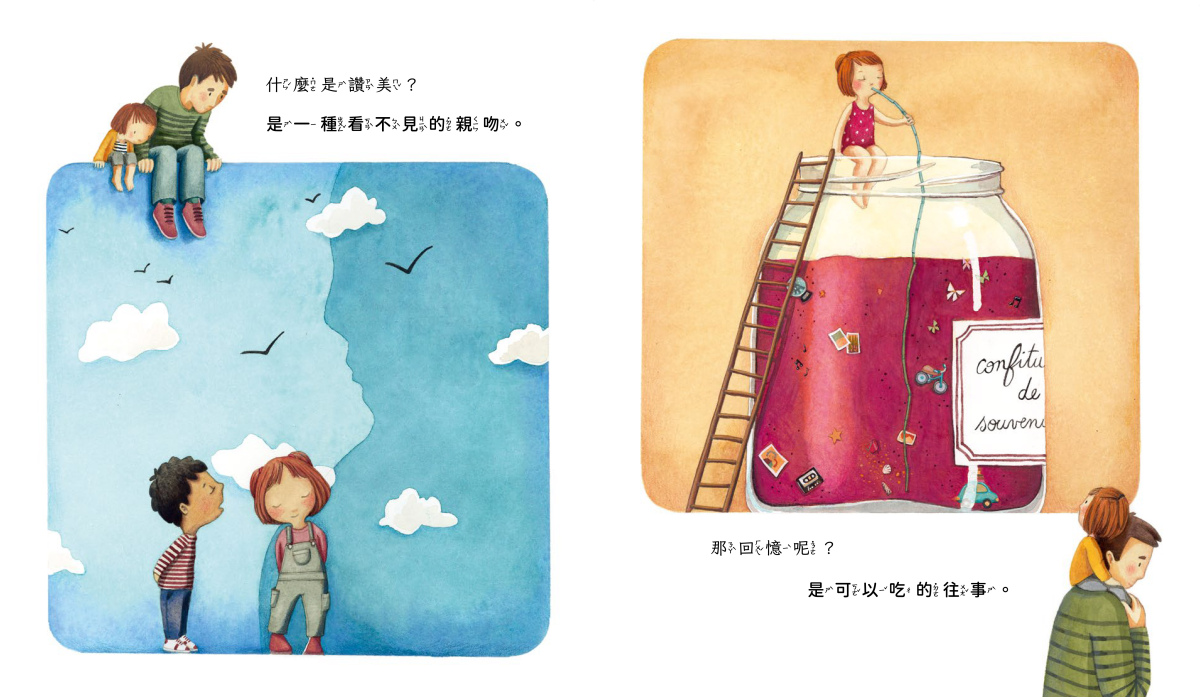

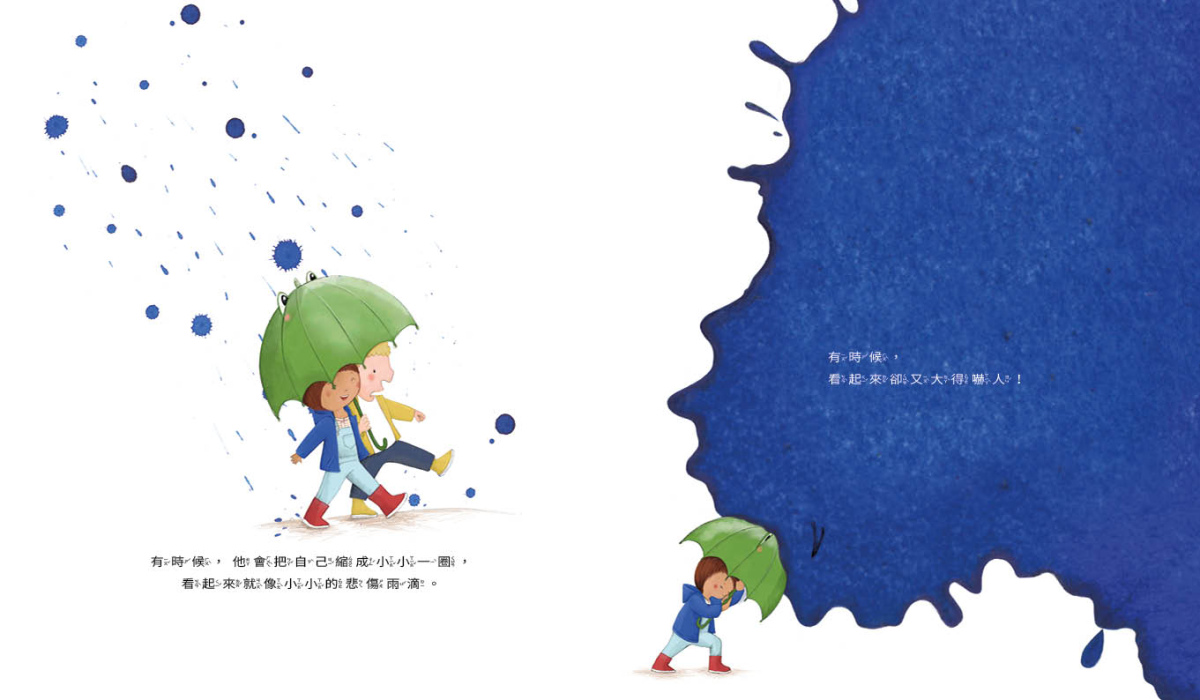

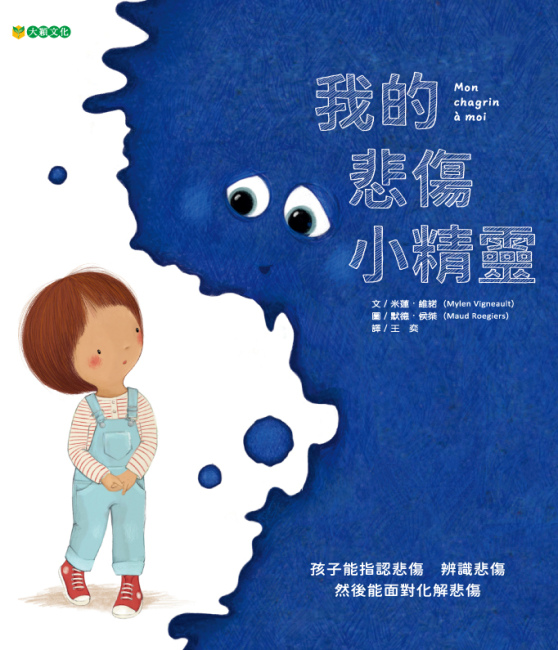

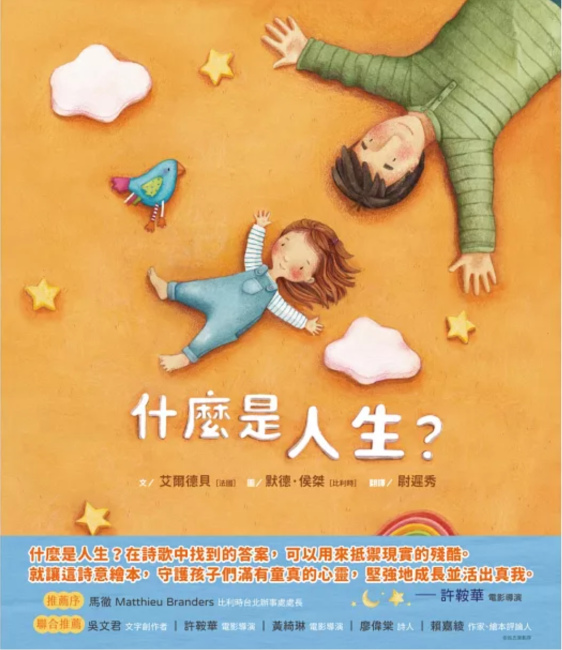

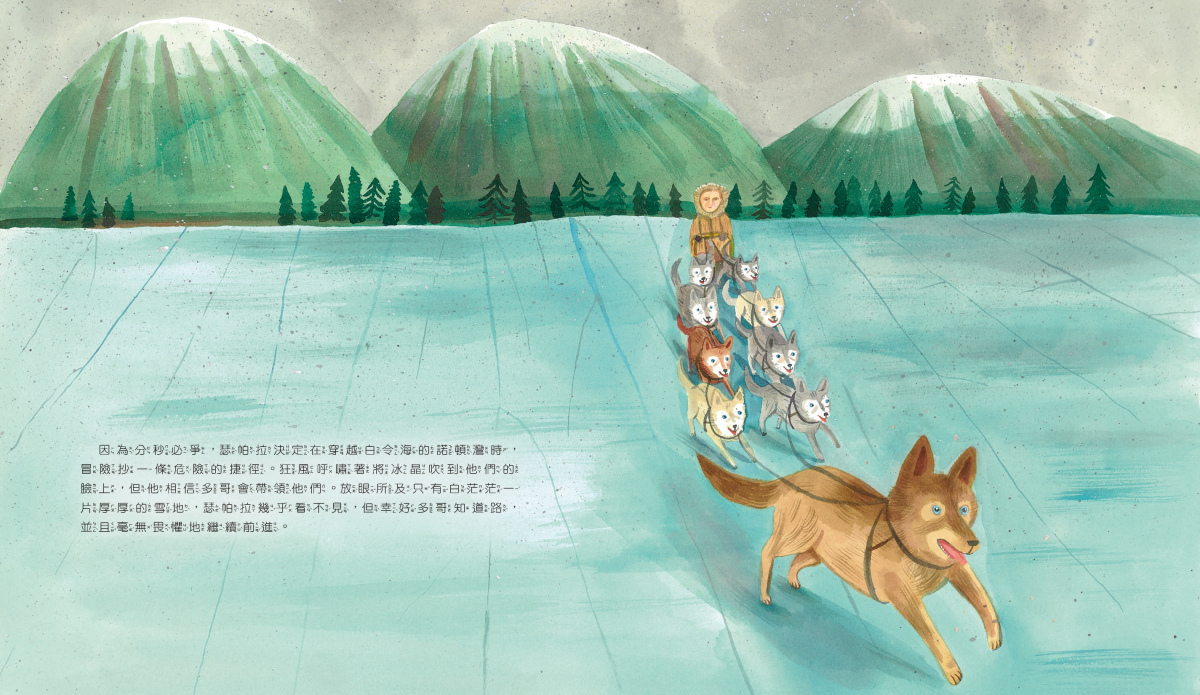

侯桀的創作常從小孩的感受出發,「孩子的情緒、自尊、個人成長,是我最關心的三大主題,在這些議題上,我認為繪畫比文字更能與孩子溝通。」如已在台出版的《孩子需要知道的幾件事》、《噓!這是祕密!》、《我的悲傷小精靈》、《什麼是人生?》等作,都是圍繞著孩童的內心世界,藉由溫暖的畫風,傳遞給孩子們溫柔的訊息。

但她表示並不想要文以載道,希望自己的書能帶給孩子想像力,並從中探索世界。

➤受傷也不說出的秘密:害怕「失去最愛的人」,

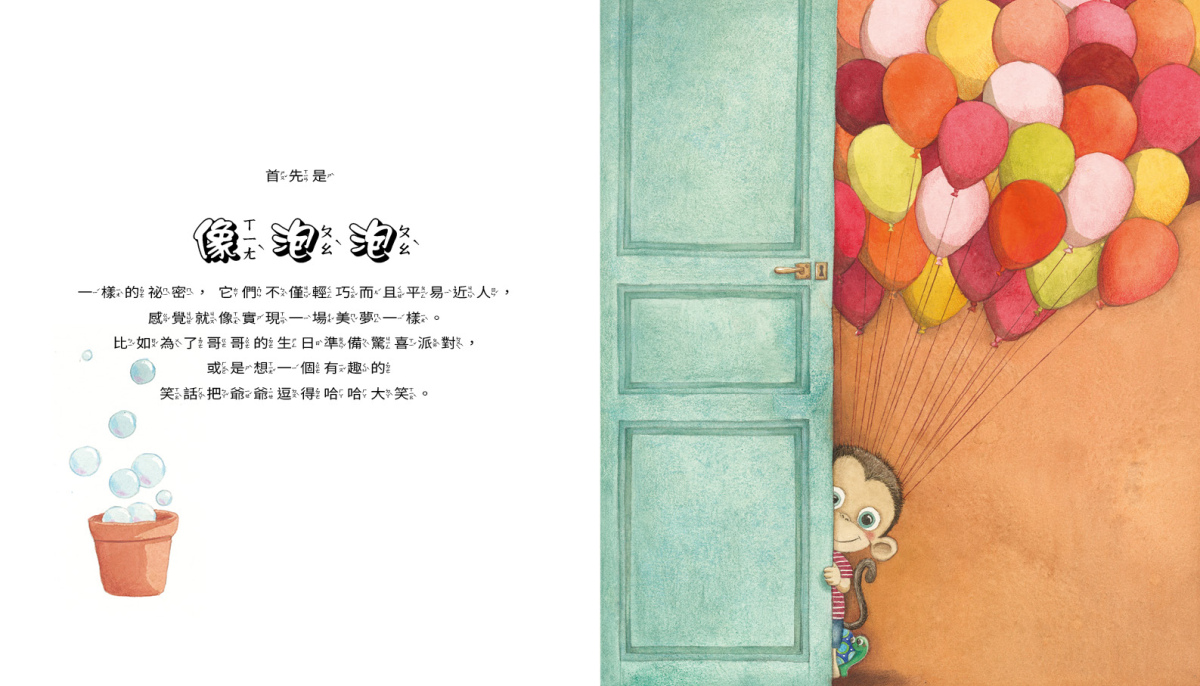

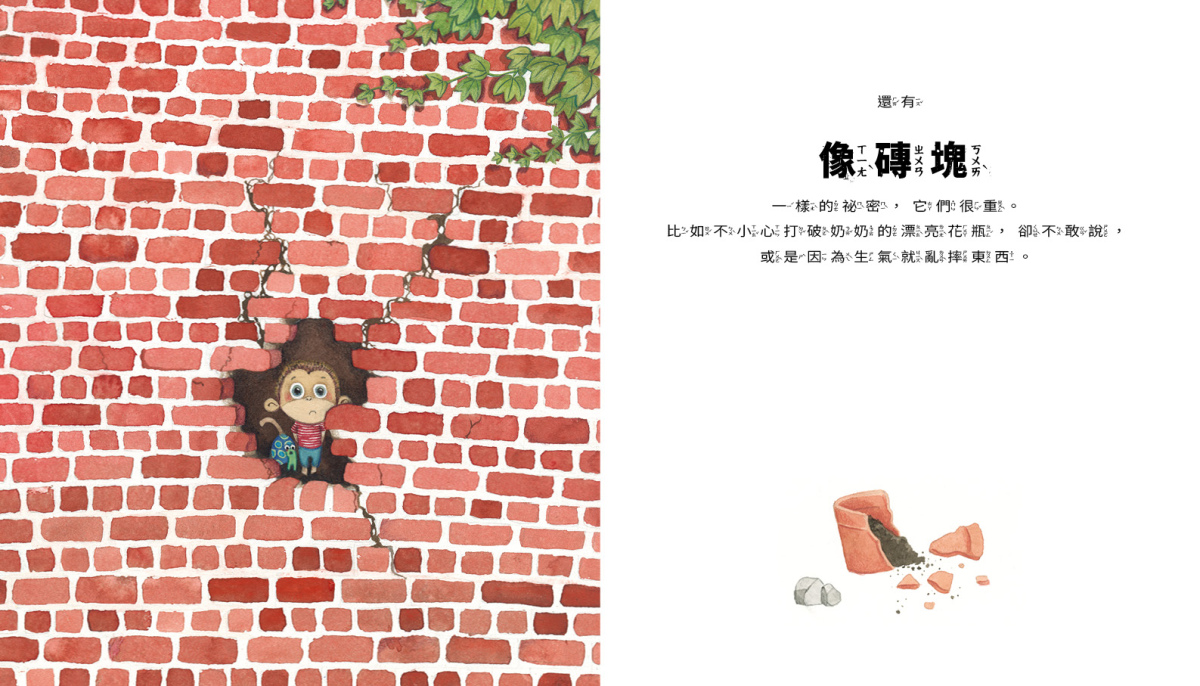

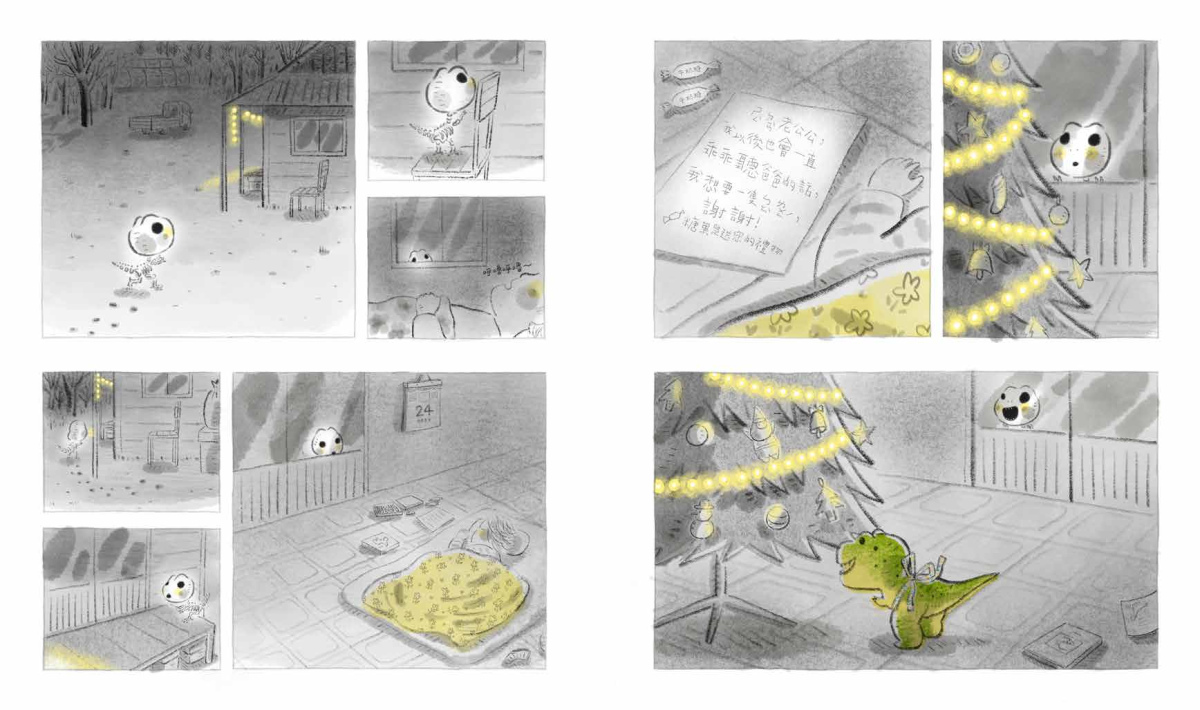

《噓!這是祕密!》在比利時出版時引起很大迴響,書中描述孩子可能有甜美的、也有苦澀的祕密,有的如大石般沉重,有的會害怕說出口就像大砲般引發大爆炸。 作者米蓮.維諾(Mylen Vigneault)的文字用譬喻而非具體描繪,侯桀的圖畫,則藉由一隻形象可愛的猴子所身處的各種情境,加上動物、影子、照片等圖像暗示,讓小讀者共感自己也曾經歷過的事,甚至對應生活中他們可能有著正遭受傷害、卻不敢說出口的祕密。

侯桀表示,小孩最害怕的事就是「失去最愛的人」,尤其是依賴的父母家長,因此當他們承受家暴等親密的大人的傷害,特別不敢訴說,「但我們要在書中把這個觀念打破,也引導他們,即使說出這類祕密,沒得到回應,也一定要再試著分享給其他信任的大人。」

這本書在比利時出版後獲得廣大迴響,確實在一些教育現場成功陪伴孩子說出折磨他們的祕密,讓某些特殊情況的孩子,得到適時的理解與幫助。

➤畫中的光源,能更深化意象

每個創作者都經歷過尋找風格的過程,侯桀也不例外。她回顧早年她每一本書都在改變摸索,後來風格才漸漸建立,而影響她最深的,是法國知名畫家海貝卡.朵特梅(Rebecca Dautremer)舉辦的工作坊。她表示她在短短三天的課程受到很多啟發,「她教會我如何細膩,尤其在畫中注重『採光』概念,之後我會特別留意設計畫中的光源,讓想傳達的意象更深刻表現出來。」

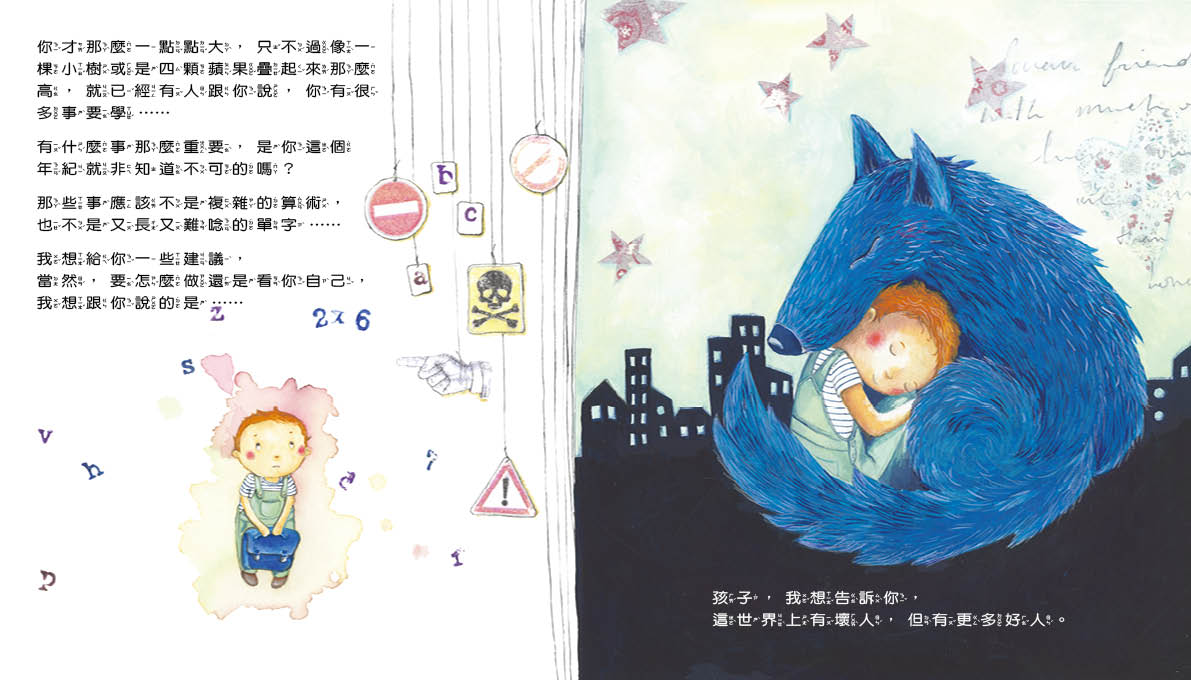

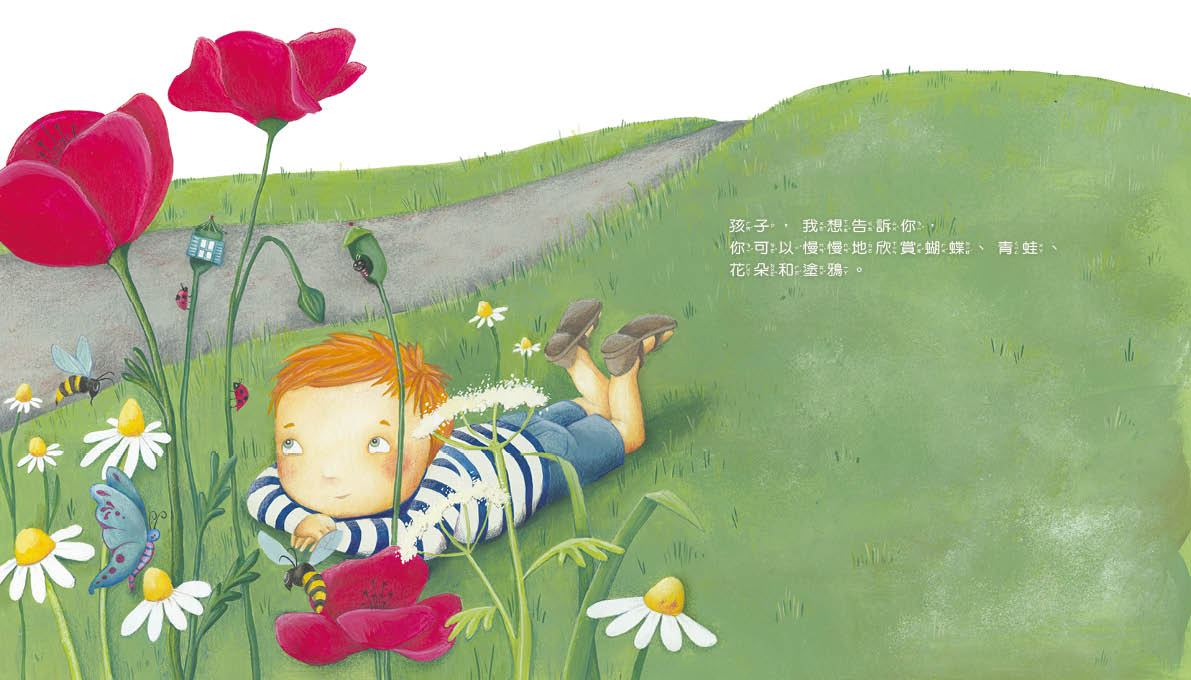

除了在畫技上精進,2018年遇見作家米蓮.維諾,則是她創作生涯的轉捩點。侯桀表示,當年她在網路上讀到維諾的文章〈一個孩子應該知道的25件事〉,文中用溫暖的語氣告訴孩子,「雖然世界上有壞人,但有更多好人」,「每個人都有害怕的時候,就連超級英雄也不例外!」讓身為媽媽的她深受觸動,便主動聯繫可否授權讓她繪製插畫。

➤「我往往不信任自己的直覺!」嚴謹思考構圖

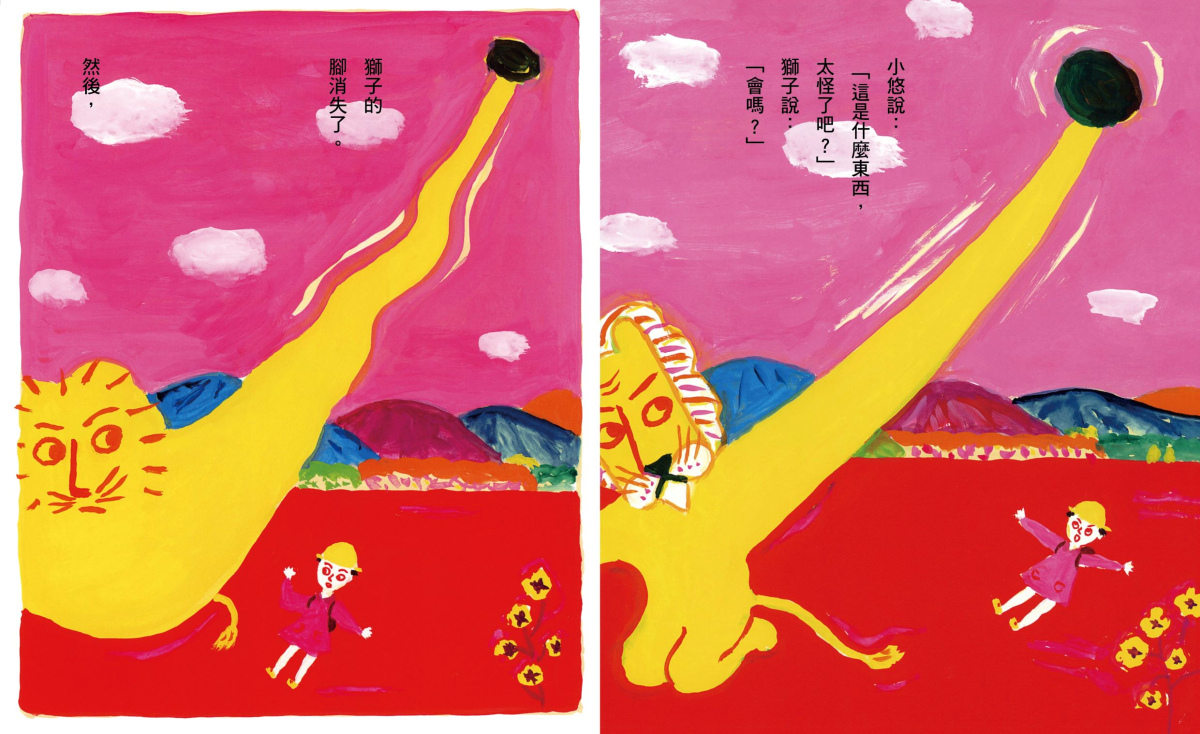

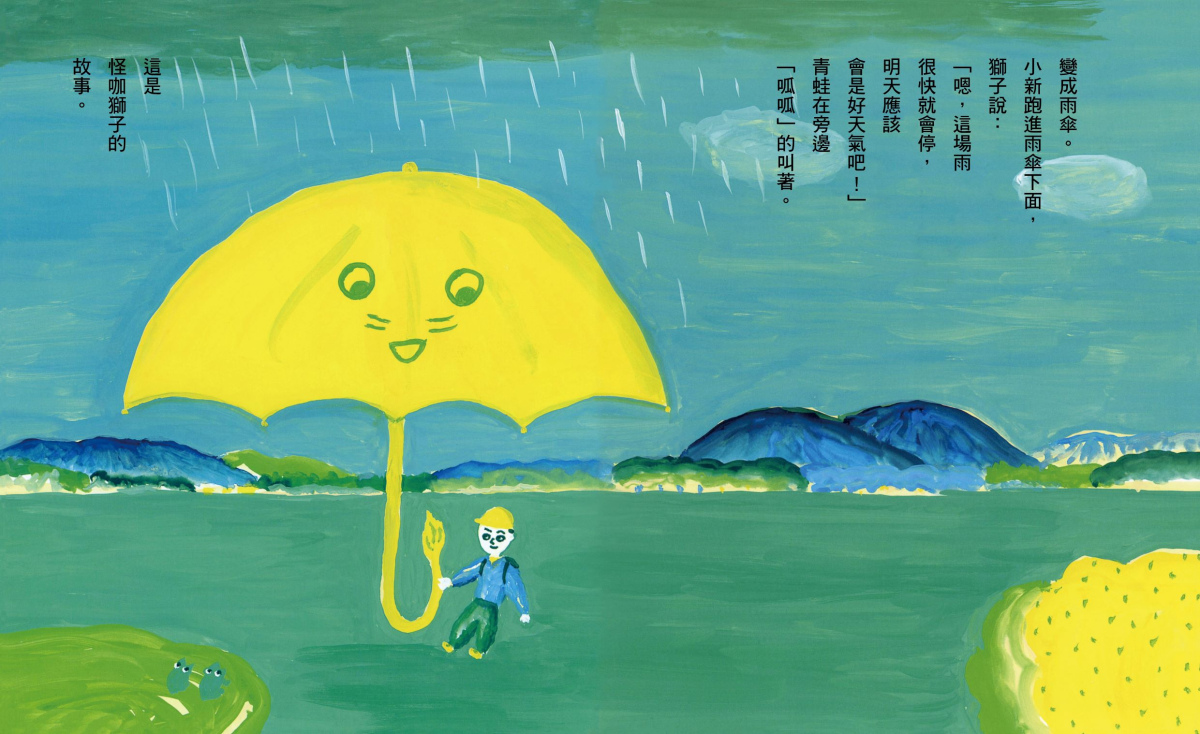

《什麼是人生?》則源於她和孩子們太喜歡這首歌了,於是她再度「主動出擊」,詢問作詞者艾爾德貝(Aldebert)可否讓她畫成繪本,為這首旋律輕快、內容雋永,在法語圈膾炙人口的兒歌,催生了精美的繪本。

「什麼是音樂?是飄著香氣的聲音。什麼是感動?是靈魂閃閃發光……那童年呢?是溫柔穿著睡衣。」侯桀用詩意的畫風,詮釋歌中優美如詩的文字,她分享為了將歌詞中抽象的意象,想像轉化成具體的圖像,她用的是土法煉鋼的方法——例如描寫音樂的段落,她先找了鋼琴、吉他等多種樂器的照片,一一貼在牆上,再慢慢構思,最後選擇讓女孩用豎琴撥弦的手勢,搭配在畫面上方翩翩變成花朵的吉他琴弦,傳達孩子與音樂的連結。

「我往往不信任自己的直覺!」她微笑坦言自己屬於「理性的創作者」。 她總是用嚴謹的思考來構圖,在為文字配圖時,習慣先拆分文章的每個段落,先試畫許多草稿,慢慢琢磨出理想的畫面,希望即使是繪本,也能讓每一張插畫都是一個完成度很高、足以獨立於文字之外的作品,精準傳達難以「言」述的氛圍與感受。

雖然她筆下的角色總是造型可愛,用色繽紛甜美,是非常符合市場導向的「可口」畫風,但其實她偏愛的故事,總是蘊含深層的哲思,同時探索光明和黑暗,刻畫小小心靈的各種柔軟情緒。

➤「為什麼心跳會停止?」以女兒的問題為靈感創作

侯桀笑說身為母親,自己的孩子當然在她創作中扮演重要角色,例如同樣由米蓮.維諾寫作的繪本《你知道嗎,媽媽?》(暫譯,原書名Le sais-tu mama),透過孩子的視角描述媽媽角色,打破社會對母親的理想化形象,以充滿感情的文字,描述媽媽不必要是完美的、而只要是「充滿愛的」。

她在書中畫的小男孩,就是以她兒子為原型,而決定讓筆下的媽媽有著藍色頭髮,是希望拋開特定的種族或國籍設定,讓所有孩子和媽媽都從中獲得共鳴。

她在書中畫的小男孩,就是以她兒子為原型,而決定讓筆下的媽媽有著藍色頭髮,是希望拋開特定的種族或國籍設定,讓所有孩子和媽媽都從中獲得共鳴。

由她自己寫作、繪圖的《你為什麼哭?》(暫譯,原書名Pourquoi tu pleures ?)則源自某天她在車上突然接到好友過世的消息,忍不住嚎啕大哭,引起後座女兒的好奇,發出一連串關於「死掉是什麼?」「為什麼心跳會停止?」「他哪一天會再活過來?」等等疑問。

後來,她以當時三歲半的女兒的問題為靈感創作本書,同樣從孩子的視角出發,以天真的發問、充滿療癒的優美圖畫,帶著孩子感受這個他們陌生的「死亡」概念。

不過,她大笑說,相對於老大、老二有許多和她一起共創繪本的親密經驗,現在六歲的么女相當有個性,從小就決定不看媽媽的繪本。

➤比利時人的幽默與溫暖

比利時有荷蘭語、法語和少數的德語人口,並以這三語為官方語言。台灣目前引進約160部比利時繪本,其中60多本屬於愛麗絲(Alice)出版社,侯桀的大部分作品也是由愛麗絲出版。

雖然面對法國這個最主要的法語國家,和他們強盛的文化輸出,愛麗絲出版社代表蘇菲.凡登.布里爾(Sophie Van den Bril)表示,他們出版社以專營比利時在地作家為特色,但在題材上,並不會特別侷限本土主題,畢竟好的作品具有普世性,尤其他們所出版的法語繪本,同時面對全球29個法語國家的市場,掌握了這個語言的優勢。

被問到作品中濃厚的哲學性,是否因為比利時與法國一樣注重哲學教育,侯桀則以她一貫的開朗笑容回答:「比起哲學,我們可能更重視幽默,喜歡用幽默感來說故事!」哲學,不一定沉重,更多時候,它關乎愛與溫暖,這也是「媽媽畫家」侯桀作品最深刻的印記。

現場》我推的書孩子:自己話題自己推,談香港的「自主出版」ft.後話文字、界限書店、藝鵠書店

「為什麼用『自主』這個字呢?因為我們的規模較小,只有幾個人,所以我們跟作者和讀者的關係也會比較緊密。」談到自主出版,界限書店的編輯林逆說:「在選書上,我們也會較考慮自身希望出版的主題,多於市場需求。」

「自主跟獨立有點不一樣,自主出版是較有主動性的,我們想做這個事,繼而投入不同成本,如資金、人力——甚至自購機票飛來書展宣傳。」後話文字工作室的編輯譚穎詩說道。

「我們的定位是提供平台,給藝術家做他們想做的事情,提供一些資源、支援和平台,讓他們能夠自主創作。」藝鵠書店店長曾凱鈴說道。

多年來,香港不同的獨立出版單位皆未缺席於台北國際書展,為台灣讀者帶來多元而鏗鏘的出版聲道,如2018及19年間,由18間香港獨立出版社組成「52Hz出版聯盟」參展;今年,書店暨出版機構ACO BOOKS(藝鵠)則攜同29間書店與出版商再次參展。除了在攤位內舉辦小型分享會外,其中三組參展商,後話文字工作室(下稱後話)、界限書店及藝鵠書店的負責人們於國際沙龍主講了一場「自己話題自己推:香港的自主出版」,談到在港經營自主出版的經驗與理念。

➤自主出版的能動性

來自後話的編輯譚穎詩首先介紹出版社成立於2017年,主要發掘純文學的青年作者,為其出版第一本書;而界限書店的店長廖詠怡和編輯林逆則先從經營獨立書店開始,並於近兩年開拓出版業務。他們自言書店的選書方向以新手入門為主,多售文、史、哲的入門書,出版方向也與書店一致,曾出版歷史書與詩集等;藝鵠書店店長曾凱鈴則簡介書店自2008年起開始營運,至2016年開始兼任出版,主要為文學及藝術類書籍。

談到自主出版,他們不約而同指出,正因獨立,規模不大,可換來更高的自由度。

譚穎詩指出,香港主流出版的暢銷書從不是文學作品,這跟市場考慮有關。要在生活與經濟成本至上的香港從事文學寫作,絕非易事;更遑論青年作者時因尚未闖出名聲、獲獎、培養出讀者群下,主流出版社較難投入資源。後話的員工大概兩三人,選擇作者時,不一定需以市場為最大考慮,更希望新嘗試,給予年輕作者更多曝光和機會:「我們會出的書,可能不是常在書展上可見到的名字,但一定是我們喜歡的作品。」

在自主性上,林逆也補充,他們經營的書店名為「界限」,就是希望「突破界線」,因而很多時候不論選書或作者,皆會擺脫保守,傾向有趣一點:「譬如我們最近的一本新書叫《謎樣的森林——與你沉迷文學導賞36則》,作者是在大學教授哲學的講師,而這本書卻是文學導覽,介紹經典文學及其看法。因此我們的選書及定位,未必跟作者專業相關,不一定以作者的背景出發。我們不想樹立一種專業的權威性,而希望配合書店路線,能對平常會來訪書店的讀者比較友善。」

與界限書店的定位相近,藝鵠書店同是既有店面也有出版,曾凱鈴則點出,他們旨在為創作者及藝術家提供平台,讓他們做自己想做的事情,其自主性歸於作者本身:「如最近出版的散文集郭梓祺的《時差》,我們當時得知作者將赴愛爾蘭修學,而愛爾蘭是一個很有歷史感的地方,於是我們特地提供補助(commissioned),讓作者寫下自己的經歷和觀點。他曾問過我們,有否甚麼主題要求,我們便說,任其發揮;他完成作品後,我們讀過內容,覺得很有意思,便為他出版了。」

如此純粹、直截了當,正是藝鵠向來支援藝術家的方式。

藝鵠書店目前坐落於香港灣仔軒尼詩道的「富德樓」14樓頂樓。「富德樓」為港島舊式商廈,素有本地縱向藝術村之稱,皆因大廈普遍單位均由初創或青年藝術組織租用,其媒介之多樣,包括獨立電影、知性文藝組織、出版團體等。目前大樓內多數租戶,皆由藝鵠管理,曾凱鈴說:「我們希望以較便宜的租金,為藝術家提供空間,讓他們可以不用擔心經濟壓力下,專心創作。」在寸金尺土的香港,能為創作者提供價廉的出租空間,確實已是鼓勵其自主創作的重要基礎。

➤從紮根生活開始:食與行

三家出版商的定位鮮明分列,談下去,卻不難發現背後連結在一起的——仍是立足香港本土。

林逆提到,在選書上,界限書店始終強調香港的地方記憶:「我們也出版過一本關於香港歷史的散文,作者從前在深水埗唸書,有屬於自己的社區記憶,筆下會記錄到過的商場等。我們希望,出版的書籍與香港有關,不要太離地,要跟生活息息相關。」

譚穎詩由此回應,後話在香港或台灣賣得較好的一本小說集,是由年輕作者王証恒所寫的《南歸貨車》,書中故事多以香港新界西北為背景:「我們會發現,這個很城市的地方,也有一點點鄉土的感覺。像是城市邊緣裡,一些邊緣人的故事——由此,這是不同地方的人,也能看懂的作品。」

另一位後話的編輯何杏園也提到,純文學也能非常生活化,從而與大眾接通: 「比如說我出版了兩本飲食文學,一本是《食字餐桌》,一本是《小食部》,書中有很多料理食譜,及其背後的小故事,不少是香港在地的知名食物,如雲吞麵、煲仔飯等。我們嘗試較多元化地呈現一個文學主題,更特地找來插畫家,為不同料理配合精美的插畫,以此把文學融入於生活不同範疇中。」

「比如說我出版了兩本飲食文學,一本是《食字餐桌》,一本是《小食部》,書中有很多料理食譜,及其背後的小故事,不少是香港在地的知名食物,如雲吞麵、煲仔飯等。我們嘗試較多元化地呈現一個文學主題,更特地找來插畫家,為不同料理配合精美的插畫,以此把文學融入於生活不同範疇中。」

除此以外,譚穎詩再點出,自主出版有時甚至可鬆動大眾對香港既有且已成符號化的想像:「大家在書展會場,會看到不同的香港參展商的攤位,有時候他們可能想要呈現視角化的印象,會特地設計一些霓虹燈、冰室、茶餐廳等形象。也許海外的朋友想像香港時,大多就是這些香港食物。然而除了味覺,《小食部》這本書就是告訴你,在味道背後,還有文學主題可探討。」

日常生活面向中,除了吃,還有「行」。剛好在2月初,第37屆師大梁實秋文學大師獎公布得獎名單,由後話出版,葉梓誦的《斷層路徑》為名單上唯一一位香港作家。譚穎詩特別介紹這本散文集,是作者以其文化、文學評論的筆觸,糅合了香港在地的生活經驗,諸如從新界西貢乘坐小巴的日常,以理論角度切入,寫成其獨有的文字質感。不論是《小食部》還是《斷層路徑》,都是以香港生活為基,描摹獨特且多元的故事經驗。

➤紙本以外的線下活動:巴士團、小食聚會與學校書展

林逆在此小結,她認為講台上幾家獨立出版社皆有一個共同點,就是傾向「主動出擊」,相較從前出版純為把文字印刷成紙本的過程,如今出版社們會有更多主導的部分,包括出版前後的行銷活動等。

後話曾出版講述交通的作品《訊號山劇院》,因而籌辦了復刻的巴士走讀團,讓作者跟讀者一起搭巴士;又譬如有作品與運動有關,後話也舉辦過健身工作坊,讓參與者邊做運動,邊共讀文本。這些有趣且新穎的活動也啟發了林逆和廖詠怡在結合書店與出版推廣時,思考行銷的面向。

何杏園也提到,獨立出版社與獨立書店的合作模式能帶來更多有機的可能性,她回憶當初出版《小食部》時,曾在位於上環半山的見山書店(現已結業)舉辦一場吃下午茶的活動,找來一位既是廚師也是文字工作者的點心師傅,與作者鄒芷茵一同製作點心和香料酒,讓參加者邊吃點心邊聽對談。

「書店的空間很重要,香港有很多不同的獨立書店空間都非常特別。試想想,如果這活動要在一家位於商場內的連鎖書店舉辦,書要怎麼放?要營造出一種下午茶的氛圍,我們要特地鋪上草皮和碎花的墊布嗎?」何杏園分享,正是這些獨立的空間與出版相互合作,才有更多行銷的可能。

在講座尾聲,講者們都分享,說到底,要怎樣推廣、培養讀者,終究需從教育做起。

廖詠怡說,現時界限書店會積極爭取到不同學校舉辦書展,希望引導學生多看書,也會帶同作者前往,由作者親身向學生講述創作理念。如界限出版了《神話香港史》,便請作者現場簽書,為學生畫畫,打破紙本的藩籬,繼而燃起學生閱讀的興趣。

說及美學教育和閱讀風氣,曾凱鈴分享藝鵠書店創辦人馮美華提出的一些看法。她們觀察到,目前本地青少年對文學科目興趣缺缺;香港普遍的閱讀風氣也不強,在此兩點前提下,許多媒介的藝術創作也因而深度不足。再者,在香港高昂的生活成本下,不少獨立藝文出版人因資源匱乏,大多需要從事其他工作維生,因而影響出版所需的精神和魄力,最終影響出版質素。

面對上述問題,講者均表示儘管有很多限制是大家暫時難以解決的,也理解這年頭從事出版,很多時候要投放和施加的努力皆與回饋不成正比,縱然如此:「我們就用自己享受的方式繼續做,畢竟,這就是我們想做的,覺得有意思或是有趣,才會投入進去。」確實,活在如今的香港,想要堅持所行之事,這份衝勁與浪漫,也許是必不可缺的。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量