報導》愛看書的小孩怎麼來的?《親子天下》國中小樂讀少年閱讀習慣調查

「學生拿書就隨便翻一翻,看兩、三頁就放下」、「他們經常跳頁閱讀、無法專心一行一行閱讀」。眼下的教學現場,「專注力」即將成為一種稀缺的能力。尤其疫情後,學生有長達半年的時間都採線上教學,日常生活也接觸3C被稱為「過曝世代」,過度使用手機和社群帶來的「專注力不足」後遺症,讓他們幾乎很難坐得住。

已經很難專心了,AI又日新月異,一秒就能內容生成是最讓人驚喜的科技奇蹟,但是也讓更多人懷疑閱讀和寫作,是不是即將成為消失的技藝?

要培養專注力要能真正善用AI,閱讀是內功,更是無法取代的基礎。還願意在自由時間騰出時間拿課外書閱讀的學生,幾乎要成為這個世代的瀕危動物,如果想讓愛閱讀的小書蟲們被復育,就要先了解他們的養成之路。

《親子天下》今年(2025)三月到四月執行「樂讀少年閱讀大調查」,國小低年級採紙本問卷、中、高年級與國中採線上問卷,透過全台45位閱讀推廣教師(簡稱閱推教師),發放1418份問卷至47所國中、國小,一共回收1317份有效樣本。這些受訪學生地區涵蓋北、中、南、東以及離島,現就讀國小一年級到國中九年級。

➤樂讀少年是誰?

- 樂讀少年認證一:100%都說自己喜歡閱讀

- 樂讀少年認證二:95%收到書當禮物都開心

- 樂讀少年認證三 :99%都對愛閱讀有正面觀感

這次《親子天下》的調查,透過中小學的閱推教師發放,受訪學生多半是有閱讀習慣的學生。在問卷中,百分之百的學生都說自己喜歡閱讀。所以他們也都很樂於收到書當作禮物。不管是小一新生入學,或是各地區的兒童節贈禮,童書是大人送禮給孩子的首選,有高達九成五的學生表示自己收到書當禮物,會感到開心。

細問他們認為「喜歡閱讀的人」是什麼模樣,99%學生認為是「懂很多、很厲害、功課好」的人,對閱讀行為普遍持正面觀感,其中僅不到1%認為喜歡閱讀的人是「怪胎、很假、很討厭」。

那麼,樂讀少年是怎麼養成的呢?

➤樂讀少年的養成之路

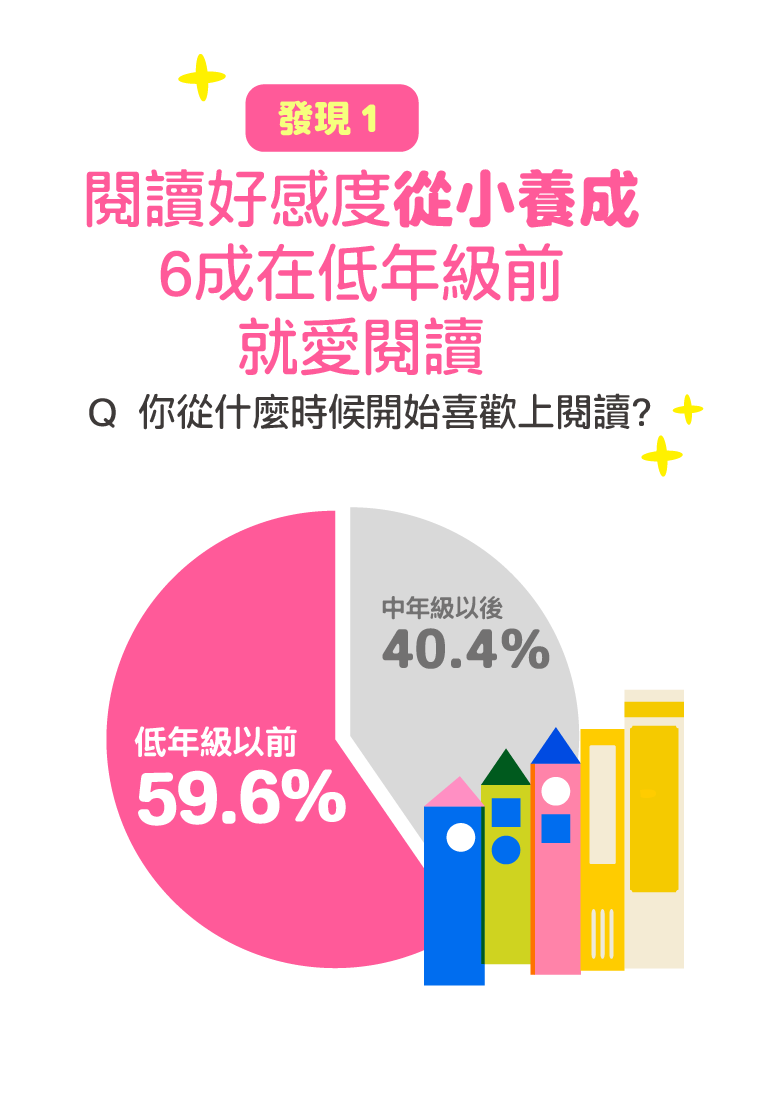

發現一:閱讀好感度從小養成,6成在低年級以前就愛上閱讀

調查結果顯示,有59.6%學生表達自己在國小低年級以前就喜歡閱讀,幼兒園等學前階段,更是養成閱讀好感度的絕佳時機。儘管多數學生都是在低幼階段愛上閱讀。但是大人也不用太擔心,只要開始還是有機會,受訪學生中也有近四成在國小中、高年級開始才喜歡閱讀,甚至有12%受訪國中生是到了國中階段才喜歡閱讀。

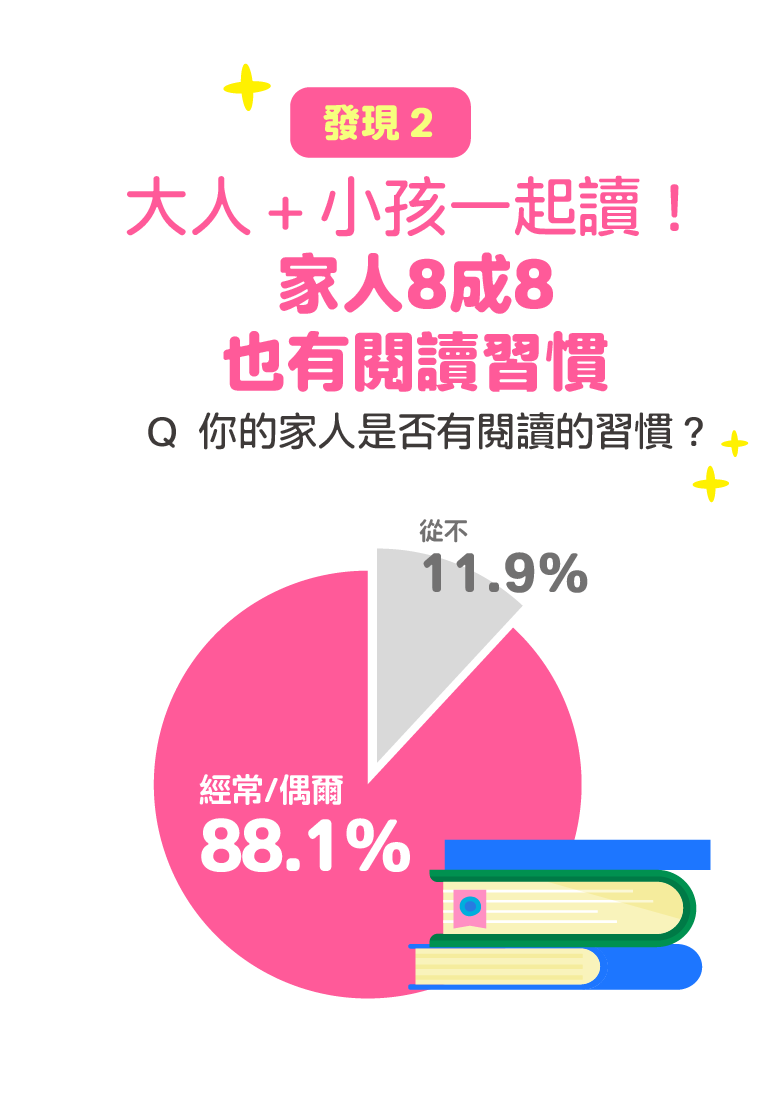

發現二:大人+小孩一起讀!8成8國中小樂讀少年 家人也有閱讀習慣

想讓家中的孩子成為「小書蟲」,大人的身教,比什麼都有效。有88.1%學生表示家人有閱讀習慣,僅11.9%學生家人從不閱讀。實際走訪有在執行「親子共讀」的家庭,這些家長除了會在孩子年幼時將說故事作為親子的睡前儀式,他們也積極在家打造閱讀環境。

有共讀習慣的家庭,不管在客廳、書房、廁所,幾乎只要人會頻繁出入的場域,都會擺上幾本書,當孩子在家無聊到發慌的時候,自然就會去拿來閱讀。這些家庭的孩子長大了以後,閱讀已經成為他們休閒的選項之一,對許多父母來說,讓孩子養成閱讀習慣,不僅有機會形塑親子共通的話題及語言,更重要的,是成為父母的喘息。

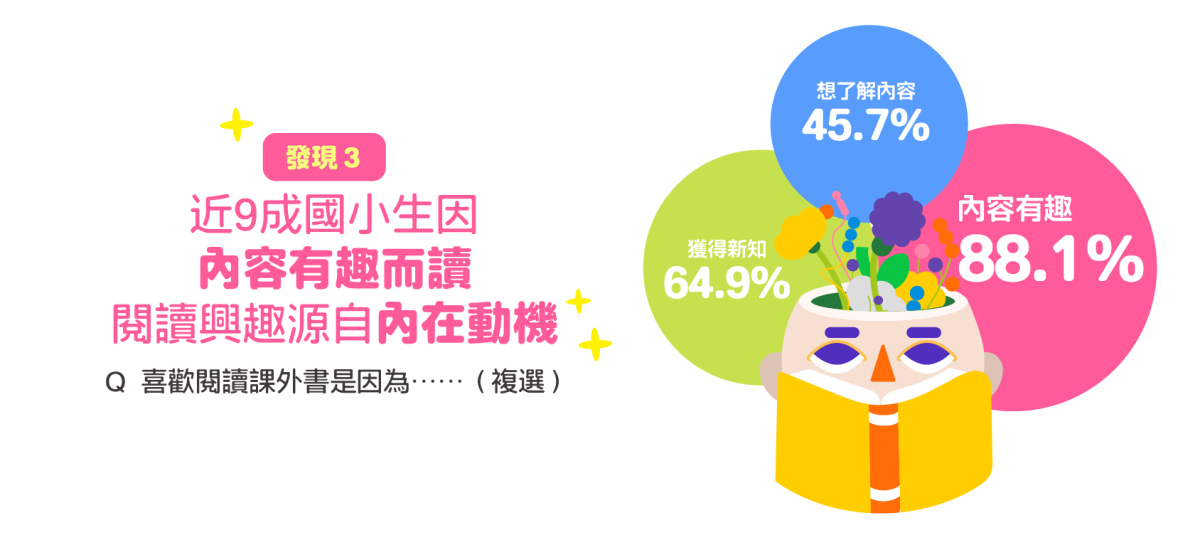

發現三:近9成國小生因內容有趣而讀!閱讀興趣源自內在動機

走進國小教學現場,隨機詢問五位國小五年級學生「你們喜歡自己找書來看,還是喜歡老師推薦你們書?」,這五位小學生異口同聲地說「當然是自己!」;不分世代,有「公共圖書館之母」稱號的台灣師範大學圖書資訊系名譽教授陳昭珍出生在聯考時代,當年能在課堂上引起陳昭珍共鳴的,也是那些自己在「桌底下偷看的書」。

本次調查也顯示,有88.1%的受訪學生表示,喜歡閱讀課外書是因為「內容很有趣」,次要選項是「可以獲得新知(64.9%)」。細究什麼原因讓學生主動選擇課外書,82.3%學生是「對主題感興趣」,也有43.1%學生被書封設計吸引。近年吉伊卡哇、達克比、怪傑佐羅力等角色IP深受年輕人喜愛,有33.8%學生是「喜歡角色」而選讀課外書。

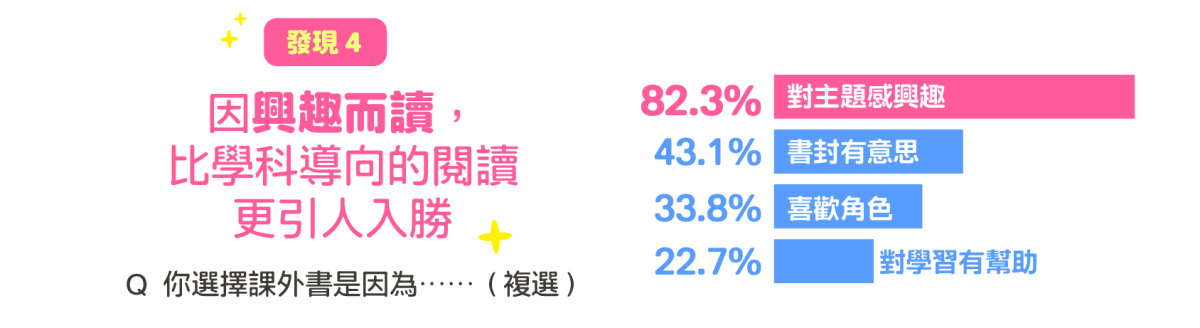

發現四:因興趣而讀,比學科導向的閱讀更引人入勝

擁有16萬爸媽社員參與的「小學生都看什麼書」臉書社團版主Tey分享,版上常見父母希望透過閱讀,能讓孩子獲得「立即的好處」。但往往這些好處,都與學習相關,例如學校接下來自然科要上植物,希望版上的其他爸媽能提供植物書單作為補充教材。

但這些是孩子真正有動機想閱讀的書嗎?根據調查,僅有22.7%學生表示,選擇課外書是因為「對我的學習有幫助」,顯見多數孩子仍是為個人興趣而讀,想從書中獲得對學習有幫助的內容,則是相對次要的因素。

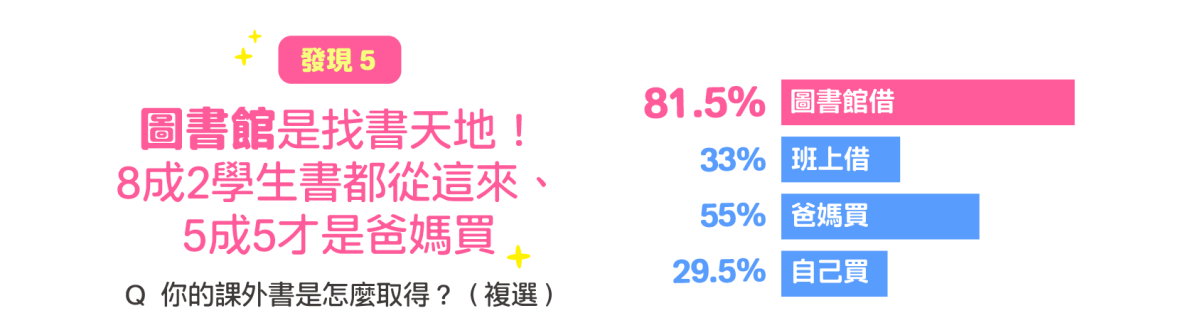

發現五:圖書館是找書天地!8成2學生書都從這來、5成5才是爸媽買

這些愛閱讀的孩子,手邊的書又是從哪來?調查結果顯示,有81.5%學生閱讀的課外書,是從圖書館借來的。另一個主要管道,則是爸媽買回來(55%)的。有些班級會在教室內設置閱讀角或是共讀站,並擺上適齡圖書,或在班上打造漂書制度,讓學生自主捐書,有33%學生的課外書來源,是從班級借閱。

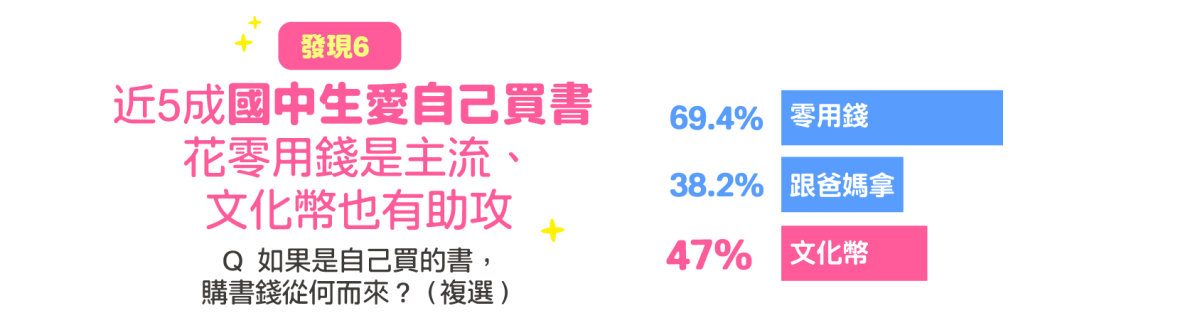

發現六:近5成國中生愛自己買書 花零用錢是主流、文化幣也有助攻

不分年級,圖書館都是學生閱讀書籍的主要管道,但隨著年級愈高,爸媽買書的比例也隨之降低,反觀孩子自主意識漸強,自己買書的比例隨之增高。聚焦國中生的閱讀行為,調查顯示有47.3%學生是自己買書,僅36.1%仍是爸媽買,國小、國中的自主購書行為,就在高年級至國中這個階段首度出現分野。

今年文化部除了繼續發放文化幣給16至22歲學生每人1200點,也推出13至15歲試辦計畫,每人600點。本次調查細究國中生的購書經費來源,有69.4%學生是花零用錢,文化幣向下扎根助攻有成,有47%學生將文化幣作為個人購書金。

➤數位時代的樂讀少年特寫

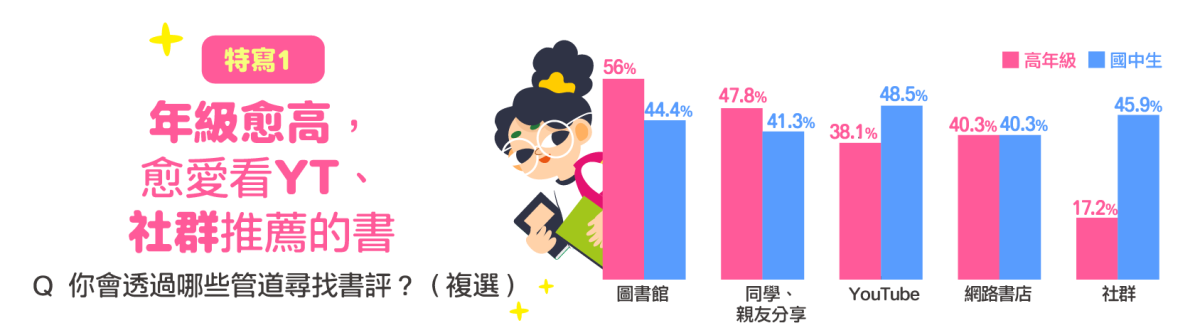

特寫一:年級愈高,愈愛看YT、社群推薦的書

近年不管在YouTube,或Instagram、Threads、Facebook等社群平台,都出現許多書籍「開箱」文。這類的影片或文章,除了為書籍做摘要,有時也會附上讀者個人的觀後感或推薦、評論,這些內容也成為高年級、國中生的重要選書指南。

本次調查發現,國小高年級學生經常參考的書評排序,依序為圖書館、同學與親友分享、網路書店。但隨著年級愈高,國中學生參考的書評順序,依序為YouTube、社群、圖書館,顯見在虛實交錯的世界中,他們更仰賴網友或說書頻道的書評推薦。

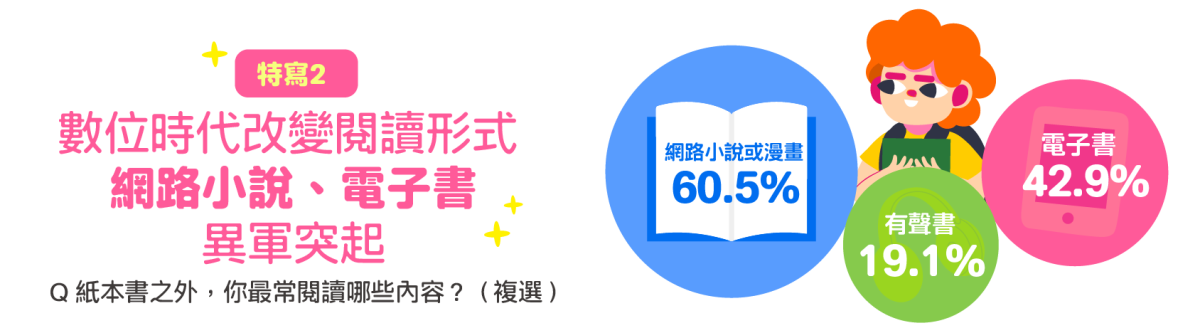

特寫二:數位時代改變閱讀形式 網路小說、電子書異軍突起

台灣學生的書包,平常光塞習作、題本就已經很沈重,抽屜、書櫃空間也有限,一本本實體的紙本書,反而沒那麼好收納。隨著科技發展,閱讀形式也跟著革新,現在的國中小學生除了閱讀紙本,也有高達60%學生會閱讀網路小說或漫畫,透過行動載具,點開他們的閱讀視窗。

除此之外,也有超過4成填答者會閱讀電子書,但電子書閱讀器價格高昂,並非每個家庭都能負擔,在教育部2021年「生生用平板」政策上路以後,國中小的教師彷彿找到能克服「班級共讀書籍」不足的解方,透過借閱電子書,讓學生使用平板閱讀,電子形式的閱讀已在教學現場成為顯學。

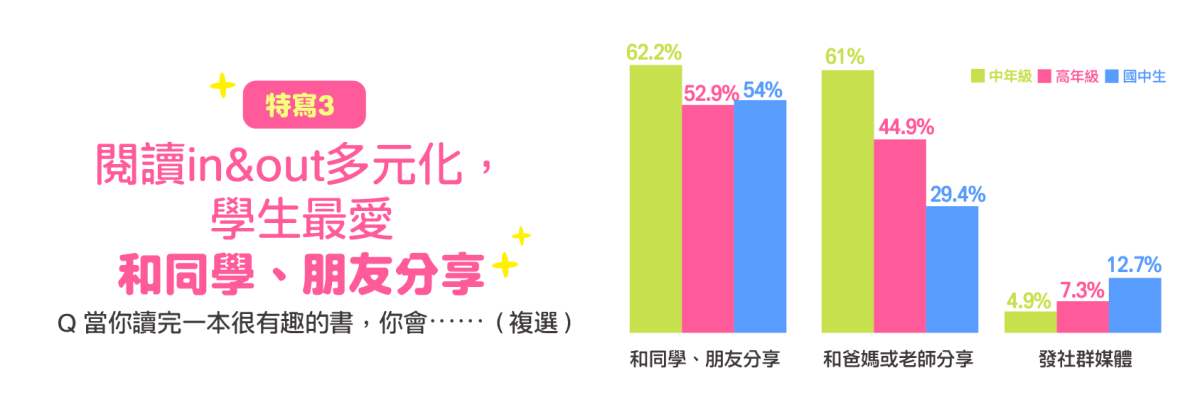

特寫三:閱讀in & out多元化,學生最愛和同學、朋友分享

早期要檢視學生從讀到寫的歷程,會將閱讀視為一種輸入(input),學生透過閱讀接收資訊以後,將資訊作為寫作的基礎;於是,寫作會被視為一種輸出(output),讓學生將理解和吸收的資訊,以文字形式表達出來。

但隨著數位時代來臨,以文字為主的寫作,不再是輸出唯一的方式。在本次調查中,當學生閱讀完一本很有趣的書時,學生普遍最愛和同學、朋友分享,和師長、爸媽分享則是次要選項。隨著年級愈高,愈愛將個人觀後感放在社群媒體,有12.7%國中生會這麼做。

20年前創辦「張曼娟小學堂」,引領著國中小的孩子閱讀經典與寫作練習的張曼娟說,「能夠好好說,就能好好寫。孩子想要訴說的欲望才是最重要的。」什麼情況下,孩子想要訴說呢?她認為,肯定是因為有人表現出關心,而且願意傾聽。

➤樂讀少年的挑戰

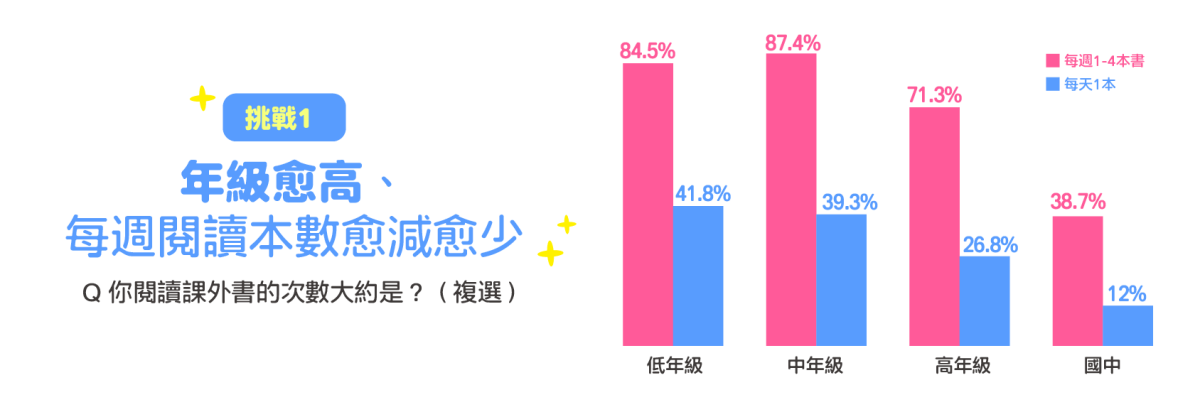

挑戰一:年級愈高、每週閱讀本數愈減愈少

隨著年級增加,面臨課業難度提升、學習時間拉長,學生每週閱讀的次數也愈減愈少。根據調查,有84.5%低年級學生每週會閱讀「1至4本書」,到了中年級族群雖有微幅略增,但一到高年級就僅約7成學生能維持相同的閱讀頻率。國中族群更少,每週閱讀「1至4本書」的比例僅不到四成(38.7%)。

細究「每天1本」的族群,有41.8%國小低年級學生能做得到,隨著年級愈高也逐年級遞減。到了國中,僅有12%學生能每天閱讀一本書。

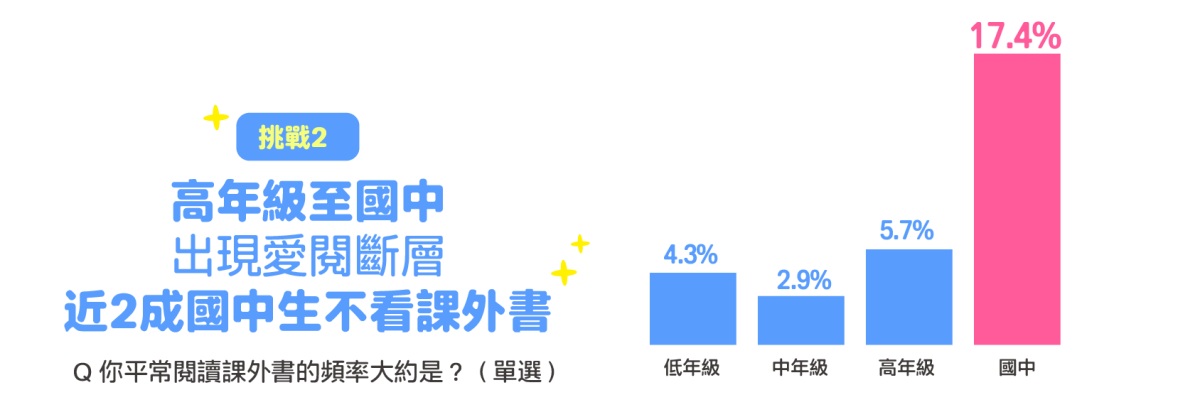

挑戰二:高年級至國中出現愛閱斷層,近2成國中生不看課外書

閱讀頻率下降不打緊,調查也發現,在國小高年級至國中階段,竟出現了「愛閱斷層」。國小不分年級,「幾乎不看書」的比例均不超過6%。但到了國中階段,有17.4%國中生回應自己閱讀課外書的頻率趨近於零。

小書蟲的復育之路:一起點燃星星之火

校園、家庭是學齡階段的孩子,能廣泛接觸閱讀的重要場域。若家庭資源有限,校園就是打開孩子閱讀之窗的那把關鍵鑰匙,師長、同儕則是與孩子一起走入閱讀世界的旅伴。

教育部自2009年起啟動「圖書館閱讀推動教師計畫」,時隔16年,參與該計畫的國中小已從50校擴增為近580校,占全國學校數17%、超過45萬名學生受益。讓學校成為具有閱讀氛圍的場域,就是閱推計畫的終極目標。

小書蟲的復育之路如同匯聚星星之火,一點、一點可以燎原。參與閱推計畫十年、桃園市建德國小閱推教師郭靜如有感而發地說,「若每班能有一、兩隻小書蟲,他們會發揮影響力」。她始終相信,只要想辦法切入孩子的跑道、了解他們的需求,就有機會把閱讀帶進他們的生活。

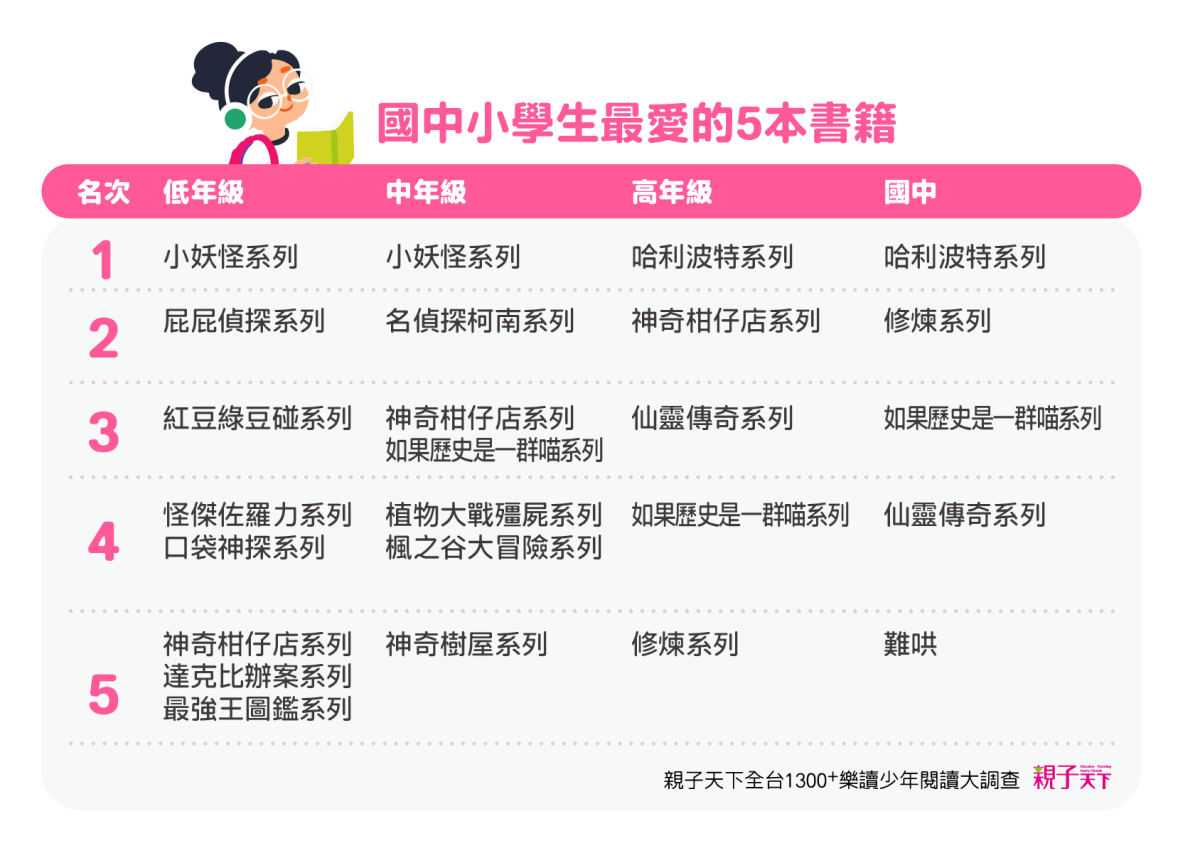

樂讀少年的愛閱排行榜

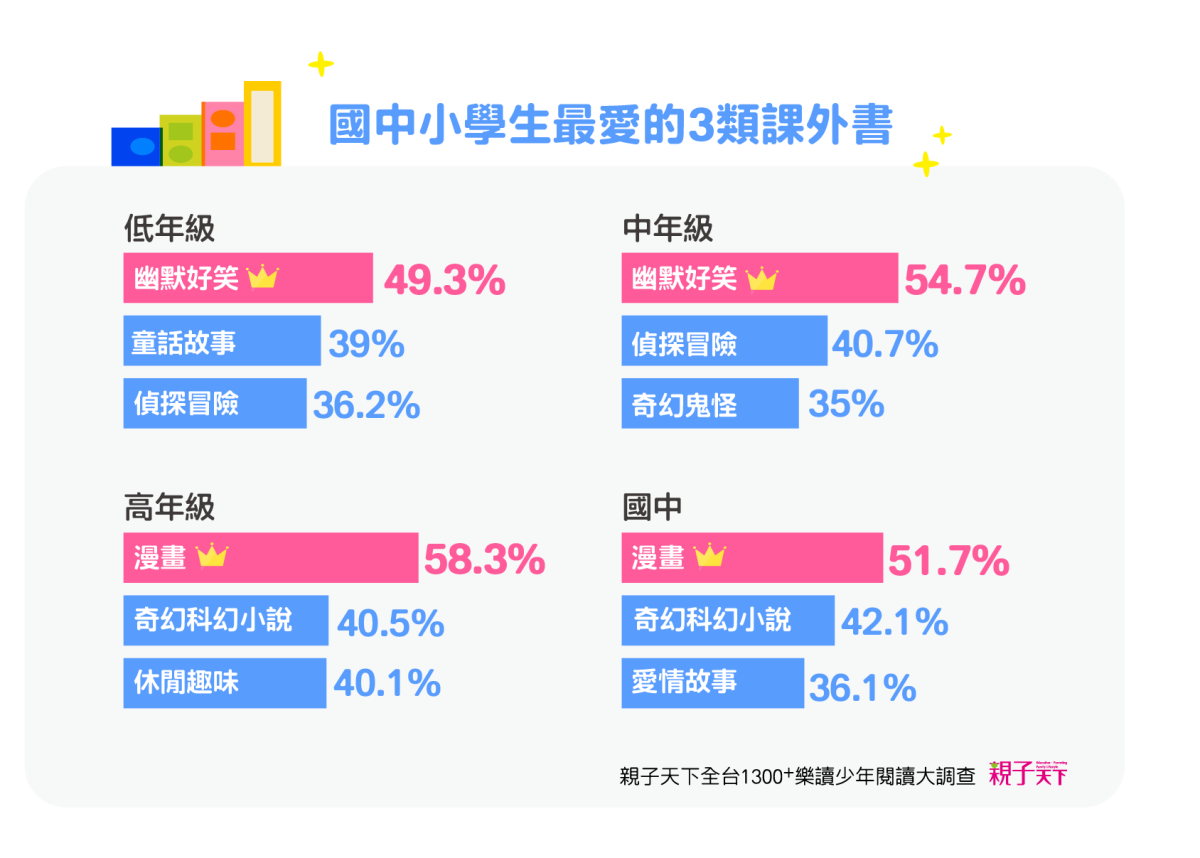

本次調查也詢問受訪學生「最喜歡哪一類的課外書?」,細究各年齡層的喜好,低年級依序喜愛幽默好笑、童話故事、偵探冒險;中年級依序喜愛幽默好笑、偵探冒險、奇幻鬼怪。到了高年級,依序喜愛漫畫、奇幻科幻小說、休閒趣味;國中則依序是漫畫、奇幻科幻小說、愛情故事。值得一提的是,有近兩成國中生喜歡閱讀情緒與心理學的相關書籍。

學生喜愛的閱讀類型,也反映在他們最愛的書籍與作者排行榜中。在樂讀少年的愛閱排行榜中,幾乎都是系列故事,其中不乏個性鮮明的角色 IP,如屁屁偵探、紅豆妮與綠豆兵(紅豆綠豆碰)、怪傑佐羅力、艾小坡與雞飛飛(口袋神探)、動物警探達克比(達克比辦案)、柯南等。

近年受到許多孩子喜愛的學習漫畫,如《達克比辦案》、《紅豆綠豆碰》、《植物大戰殭屍》、《如果歷史是一群喵》、《楓之谷大冒險》等,也累積了許多小粉絲。這些系列故事,讓孩子像大人追劇一樣,一本接一本,讓孩子「黏上」閱讀。

到了高年級、國中,故事情節曲折具戲劇張力的長篇小說,如《哈利波特》、《仙靈傳奇》、《神奇柑仔店》、《修煉》則博得少年讀者的青睞。影劇的推波助瀾,加上愛情元素,也讓原著小說《難哄》在少年讀者群中迅速發酵。

雖然這次調查,孩子最愛的書以翻譯作品居多,但問到作者,還是台灣的作者最受歡迎。國小階段不分年級,共同喜歡的作家是「林良」;國小低、中年級也因為作品的貼近孩子的生活,以台灣本土作者,如賴馬、林哲璋、童嘉、哲也、王文華等較受歡迎。

高年級以上,尤其國中之後最愛的作家,已開始與成人書作者趨近,有父母老師們也熟悉的J.K.羅琳、金庸、東野圭吾等。其中,J.K.羅琳、金庸是長青樹,親子天下15年前「2010年國中生閱讀」調查中,也在前5名。墨香銅臭則是中國BL(Boys' Love)小說作家,作品在網路上連載,並改編成戲劇、動畫、漫畫等。●

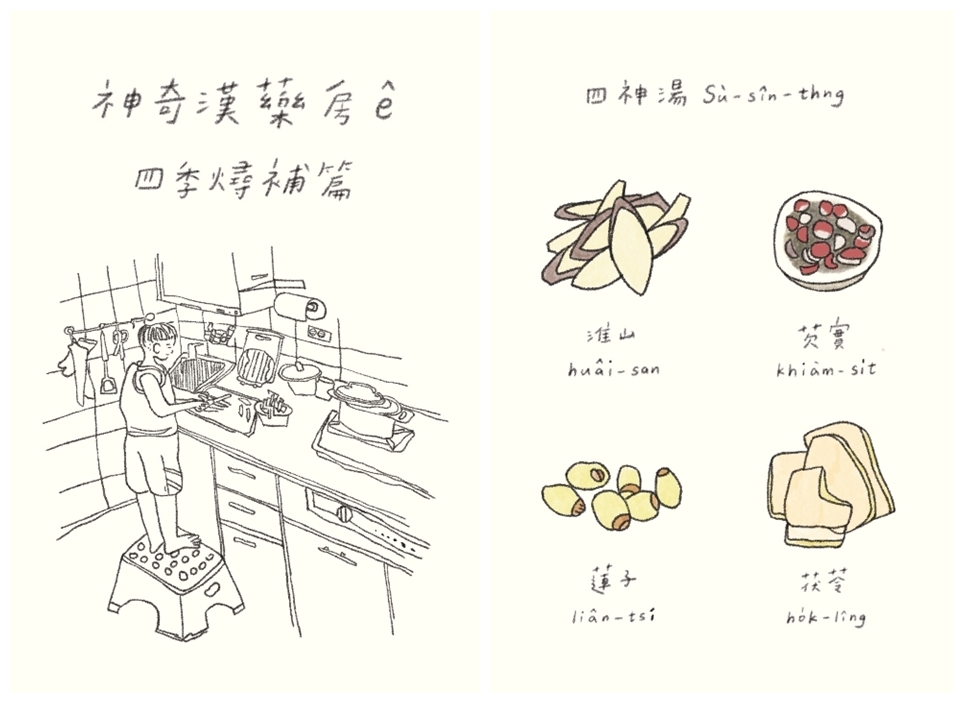

神奇漢藥房:規年迵天照顧咱的健康

神奇漢藥房:規年迵天照顧咱的健康

話題》從小說穿越而來的繪本《三隻腳的食蟹獴與巨人》,還多了前導影片:訪吳明益 ft.林君昵、黃邦銓

從事自然寫作,必然從自然觀察起步。森林、水流、飛鳥、落葉,那些細微的果實,毛絨絨的獸軀,鱗翅在陽光下燦亮著,雲層轟隆隆地來襲,無一不入眼,無一不能繪。沙沙沙拿出紙筆速寫或塗描,正是一位親近自然者的寫照。

從年輕時的《迷蝶誌》、《蝶道》起,吳明益就以這樣的形象出道文壇。

吳明益能寫善畫,幾乎每本書都自己設計或繪製封面。他自嘲因最早的《本日公休》等幾本書賣得太差,便說服當時的二魚出版社放手讓他當美編,大膽採用容易破損的牛皮紙當書封,「反正本來就銷量不好,磨壞被退書也沒差。」這本2003年的《蝶道》,便是他第一本從排版、插畫到進廠,全都親自操刀的書。

當年他自然繪圖的第一本「參考書」,是畫家朋友劉豐送他、日本美術雜誌《アトリエ》某期由立石鐵臣撰稿的《細密画の基礎技法と展開》。雖不懂日文,他照著圖像解說去買作畫用具,之後又透過《像藝術家一樣思考》等繪畫教學書,一路自學摸索至今。

在2023年出版的小說《海風酒店》,吳明益特別撰文解釋封面畫作為何改造自魯東(Odilon Redon)名作〈獨眼巨人〉(Le Cyclope),顯現了繪畫早已是他作品不可分割的部分。

兩年後,他幫《海風酒店》裡成為繪本作家的女孩小鷗,完成了她在書中提到的圖畫書作品,因而有了現在的《三隻腳的食蟹獴與巨人》,從小說穿越而來,成為現實。

➤嚮往成為畫家,努力追夢恣意揮灑

翻開《三隻腳的食蟹獴與巨人》,一幅幅色彩淡麗的畫作在眼前展開,動物的神態、花蓮的山海,遠景與近景的交疊綿延,令人驚艷,且難以想像這是平時沒有「練筆」的人所繪。

然而,以作家身分為人所知的吳明益,變身畫家卻絕非「偶然」。

「我從小的志向就是畫畫。」小說家不只一次這麼說。兒時的畫家夢沒有成真,是因天生辨色力弱,讀不成美術班,但漫畫、動畫和電影,一直是他最重要的養分。

高中時老師在台上講課,他在課桌上隨手塗鴉畫費雯麗;大學讀輔大大傳系廣告組,為的就是與美術設計沾上邊。當時學長聞天祥成立電影社,他包辦社團影展的海報和票券設計,這輩子出過最嚴重的車禍之一,竟是在騎機車去印刷廠取票券的路上。

自認是「視覺人」,吳明益心之所向是繪畫,開始從事寫作亦是受電影、而非文學的啟發,他下筆腦中必定先有畫面。身為獲獎連連的作家,他最驕傲的卻是設計的封面曾經入圍金蝶獎,而這才是他最想拿的獎。

寫作、教書、陪伴妻女、與兄姐輪值照顧老母,同時還在花蓮耕地,吳明益不禁說:「我真正的職業是生活。」這些年,他始終對抗的是歲月,彷彿與時鐘的滴答聲賽跑,他只能在時間的夾縫中創作。

而同時身兼教職,他認為就與花蓮的包子店兼打鑰匙一樣,是一種很自然的「營業型態」。他不以為苦,只是愧認無法把全數心力投入研究和教學,所以他不曾把教授職銜放在作家前,「我不配。」

在每周獨自開車往返台北花蓮的途中,他一邊構思小說。去(2024)年花蓮震災後,他改由西部走南迴,環大半個島,每趟來回長達10個多小時的車程,他「聽」完上百小時的黃俊雄布袋戲。而《三隻腳的食蟹獴與巨人》的草圖,都是他回士林老家、坐在客廳陪媽媽看電視時,在速寫本邊畫下來的。

從年少到中年,為了圓夢再次認真拾起畫筆,吳明益自嘲「我完全是個小白。」但沒關係,他再次展現調查研究的工夫——到漫畫家友人小莊的工作室參觀、向邱承宗、阮光民請益如何作畫,要用的筆和顏料都是小莊推薦,其中有支則是曾一起搭船環島的畫家王傑所送的手工沾水筆。

他自知並非專業,也未鑽研圖畫書的圖像邏輯,部分朋友直白給他意見:「幹嘛寫那麼多字?」但吳明益還是不願意放棄用文字說故事的本行。因為,如同一篇文章可以短語兩千字、也可揮灑兩萬言,他花了好多年才學會拋開那些寫作的框架。於是這次決定放開去畫,不管外界評家如何解讀,說它文字太多也好、不像繪本也罷,「管他的!」他直率地說,創作不就是自由的?

➤影像創作的「涉入」,為僅此一次留下紀錄

全書40幅畫,吳明益以一周兩張的速度,花半年完成,同時與編輯吳文君來回修改文字腳本。有時因忙中途擱下筆,回到桌前忘了這顏色是怎麼調出來的,他會轉頭問家人。由於色弱的緣故,他對紅、綠判讀不準,「我都是看著顏料罐上的文字,確認它是什麼顏色。」

他笑說,當女兒說她喜歡食蟹獴粉紅色的鼻子,「我才知道,噢,原來那不是灰色。」有次不慎在紙上滴到墨點,不用電腦修圖的他,正懊惱整張畫毀了又得重來,遂轉個念,在那處畫上一隻蝴蝶覆蓋,成就了另一種美麗。

因為深知沒有時間重畫,往後應該也不會再出圖畫書,他特地邀請影像創作者林君昵、黃邦銓,為這「僅此一次」的繪製過程進行拍攝。兩位導演曾執導黃土水雕刻作品《甘露水》的同名紀錄片、及日治時期作家翁鬧紀錄片《天亮前的戀愛故事》等,並長期投入膠卷的創作和相關研究。

吳明益解釋與兩人的熟識,始於他們來信分享一卷從拍賣網站標到、1935年16mm老膠卷的故事。他們對此進行了漫長的修復與研究,發現這些破碎的畫面出自一位名為千千岩助太郎的研究者,珍貴的影像記錄了他的登山小隊潛行台灣山間的情景。

吳明益深受吸引,並與兩位導演展開合作,以這批膠卷為靈感寫作短篇小說《群山》。同時,他也向兩人分享正在進行的《三隻腳的食蟹獴與巨人》,請他們以此為引,不設主題地自由創作。

「這不是一種交換,而是一種涉入。」吳明益強調,他向來把任何「改編」都視為全新的創作,這次合作也是。最後,他對林君昵和黃邦銓完成的3分多鐘影片由衷喜愛。

影片中,吳明益的臉孔從未入鏡,搭襯著他的手、筆尖與紙面特寫畫面的,是邀請詩人蔡宛璇創作、聲音藝術家澎葉生錄製,由他們的孩子擔綱聲音演出的「巨人語」旁白。

雖是創造出的語言,卻融合了真實的語言邏輯和動人的情感表達,搭配溪流、草木、光影和作畫的影像,完成一場聲與影的詩意演出。

黃邦銓表示,他們使用與吳明益創作氣質相符的16mm柯達彩色負片、Bolex機器拍攝,但因明白再怎麼拍出的畫面,都「拚不過」書中文字所能帶給人無邊的想像,因此決定從「聲音」出發,讓書中巨人與女孩的對話,成為一種具有語言質地、卻又不是在世界真實存在的話語,彷彿呼應腦中召喚出的想像能量。

➤捫心自問為何創作?認清自己的創作人格

另一部影響吳明益深遠的作品,是法國作家法蘭斯瓦.普拉斯(François Place)的《歐赫貝奇幻地誌學A-Z》。「好的作品會啟發你想用創作來回應,這本書就讓我好想趕快去寫、去畫,才不會輸給他!」從《複眼人》起,吳明益一路受到本書的引領,書中的「B」國度即是他「大膽邁入神話與現實連結敘事的濫觴」。

他充滿孺慕地說,其中描繪巫師如何用馴服烏鴉、狐狸和鮭魚以製成獸衣,「這種魔法不是隨意亂想的,就像霹靂布袋戲裡的天地四境,是由佛家『苦集滅道』而來。因為傳統的忠孝節義故事,已不夠容納他們所想刻畫描繪的人性了,於是他們創造出新的世界、新的角色。尤其我最愛的秦假仙,這角色實在塑造得太好了,在這個完整的世界觀裡,再怎麼荒謬對我來說都是有啟發的。」

寫作《海風酒店》時,吳明益思考的是「怎麼對世界訴說太魯閣的巨人神話,而又不至於變成文化挪用?」岔出歧路來創作圖畫故事《三隻腳的食蟹獴與巨人》,他則想著繪本的每一頁就像一個舞台,具有朦朧寫實的戲劇感。靜止的頁面中你以為什麼都沒發生,但其實巨大的改變已經發生。

另外吳明益想強調,他並非基於父親的身分才來創作圖畫書,「如果我一旦這麼說,就等同我在塑造自己作為一個『好爸爸作家』的形象,」也是他所極力抗拒的。「我為小說裡的小鷗而畫,也為沒能走上這條路的自己而畫。」

關於作家究竟為誰而寫?他聽過最有魅力的回答是愛爾蘭作家托賓(Colm Tóibín)的說法:「當你要寫作的時候,不要想著錢、不要想著翻譯,你要想著假設你這本書只有10個人看,你生命中最重要的10個人,那你要帶給他們什麼?你要努力的想,但與其說努力的想,不如說用力的感覺。」

成為父親,當然迎來許多變化,他未提太多個人經驗,唯說感觸最深的是,原本人類不可能記得完全自己的童年,卻透過繁衍,得以重溫了一次童年。「所以對我來說最棒的是,我已經忘了自己怎麼開始使用語言和世界連結,卻在女兒身上,重新感受到人類一點一滴學會語言的過程。」

如今他與6歲女兒在日常之外經常做的事,可能是露營,或一起坐在淡水河邊看著遠方的雲和飛機。當他感受天空與世界之廣闊,也更想給下一代更多可能性,希望她自由,找到自己喜歡的事,然後認真去做。

這與他在大學小說課想帶給學生的觀念無異,「你必須先摸索自己是哪一種創作人格,並且不要去做不符合人格的事。譬如你是傳教士,就不要刻意去當博物學家;如果你是詩人,就不必像我一樣去撿破爛,一直一直查資料,那會有損詩人的精神狀態。」吳明益邊說,邊掏出他撿來的「破爛」——一個日本時代的採集箱,雖無用處,卻難以割捨。

這樣的情感,是創作,但他也比喻自己是撿了破爛還要轉賣的「舊貨獵人」,所以他「賣創作」,並希望所有與他創作相關的人都能得到收益。

儘管吳明益愛舊物,著迷手工,對紙本書有深情,但他並不抗拒時代的走向,例如也樂於探索電子書的功能與使用。「創作者沒有很高尚,這個行業也沒有必要長生不老。」吳明益說,就像他常去的花蓮一家打鐵店,「那個老闆磨我一把鋤頭才收50元,我們要認知到這是一個夕陽產業,但他看起來很快樂,我磨了鋤頭,也很快樂。」●

作者:吳明益

出版:大塊文化

定價:599元

【內容簡介➤】

作者簡介:吳明益

有時寫作、畫圖、攝影、耕作。現任國立東華大學華文文學系教授。

著有散文集《迷蝶誌》、《蝶道》、《家離水邊那麼近》、《浮光》;短篇小說集《本日公休》、《虎爺》、《天橋上的魔術師》、《苦雨之地》,長篇小說《睡眠的航線》、《複眼人》、《單車失竊記》、《海風酒店》,論文「以書寫解放自然系列」3冊。

作品已譯為二十多國語言,曾獲法國島嶼文學獎小說獎(Prix du Livre Insulaire)、日本本屋大賞翻譯類第3名。並曾入圍(選)英國曼布克國際獎(Man Booker International Prize)、法國愛彌爾.吉美亞洲文學獎(Prix Émile Guimet de littérature asiatique)、德國柏林影展Books at Berlinale(Berlinale - Berlin International Film Festival)、日本星雲獎(Seiun Awards Nominees)海外長編部門候補、《Time Out Beijing》百年來最佳中文小說、《亞洲週刊》年度10大中文小說、香港浸會大學紅樓夢獎專家推薦獎。

國內曾獲臺北國際書展小說大獎、臺灣文學獎圖書類長篇小說金典獎、《聯合報》文學大獎、金鼎獎年度最佳圖書、「開卷」年度好書及多項年度選書等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量