「5、4、3、2、1,發射!」

眾人緊張仰望,倒數聲中點燃引擎,夾著火光的濃煙四起,火箭離開發射架,自團團白煙中射出,往天際飛去……

這是許多太空電影中常見的畫面,火箭彷彿是大家再熟悉不過的東西,但因為製作的難度太高,又顯得遙不可及,更別說發展火箭技術,根本是歐美強國的專利。

你可能不知道,在台灣就有一個研發火箭製造的團隊,他們不僅成功試射了小火箭,同時正積極投入更遠大的計劃——發射混合式火箭至超過100公里的高空。

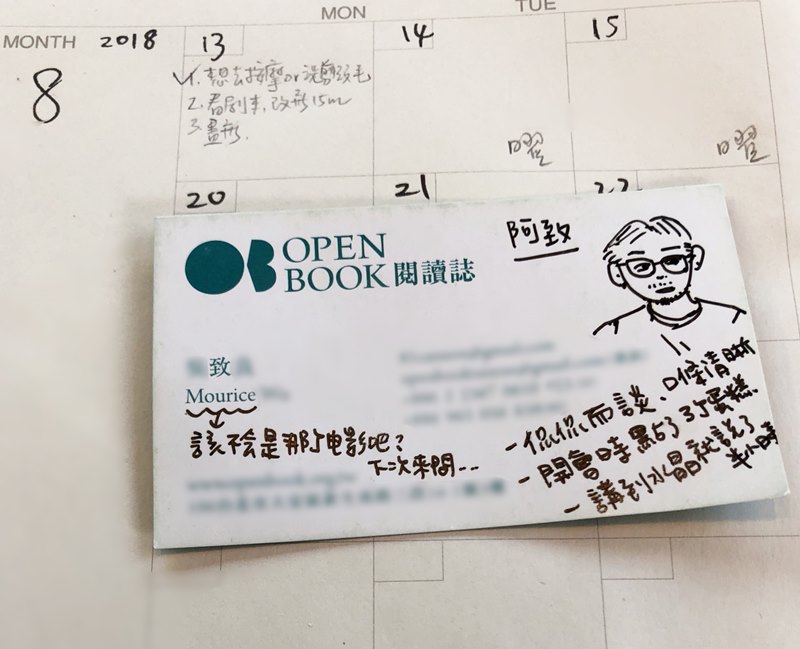

《科學築夢大現場1:一起離開地球上太空!ARRC自製火箭》記錄了這個太空夢背後的故事,於今(2018)年榮獲第九屆吳大猷青少年科普著作特別推薦獎。Openbook邀請到本書作者之一,「前瞻火箭研究中心」研究生魏世昕,帶領讀者直擊台灣自製火箭的重要基地。

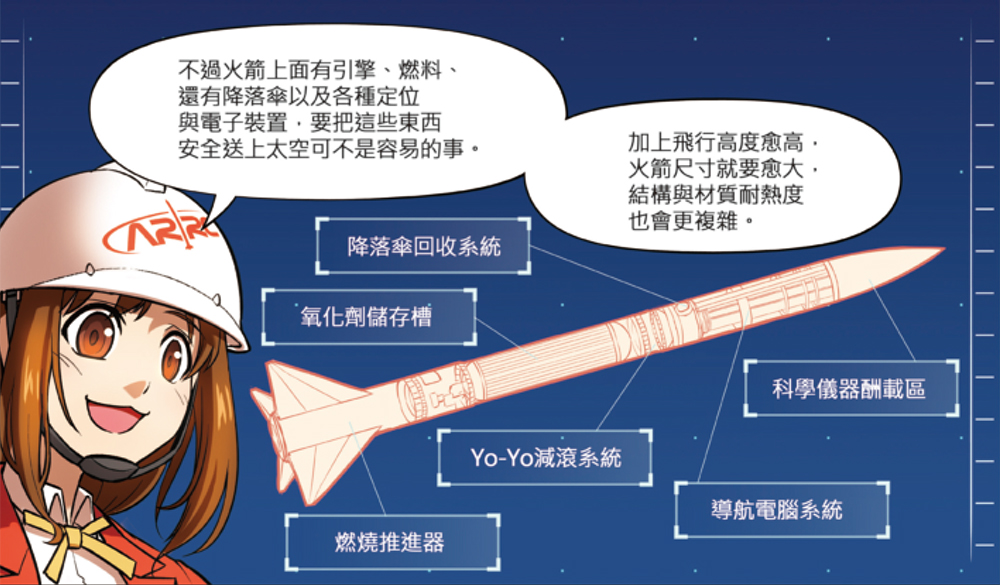

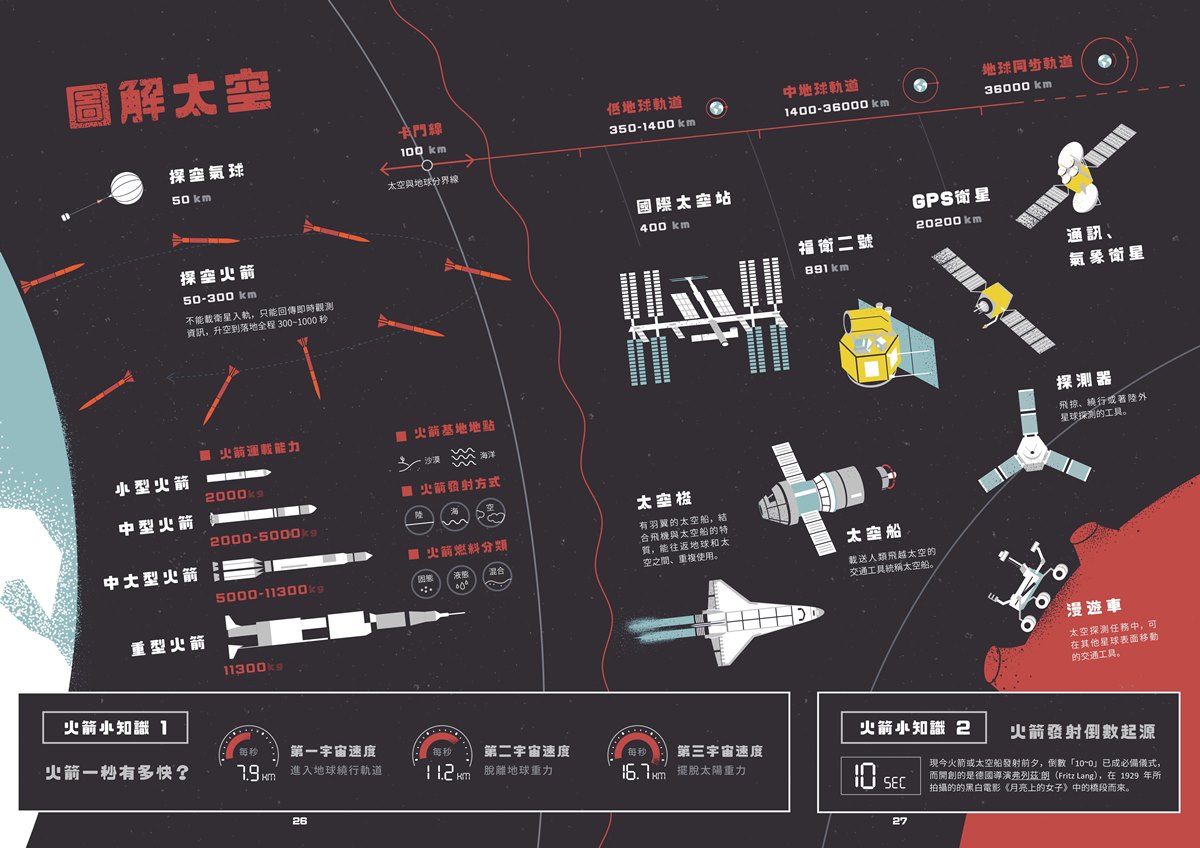

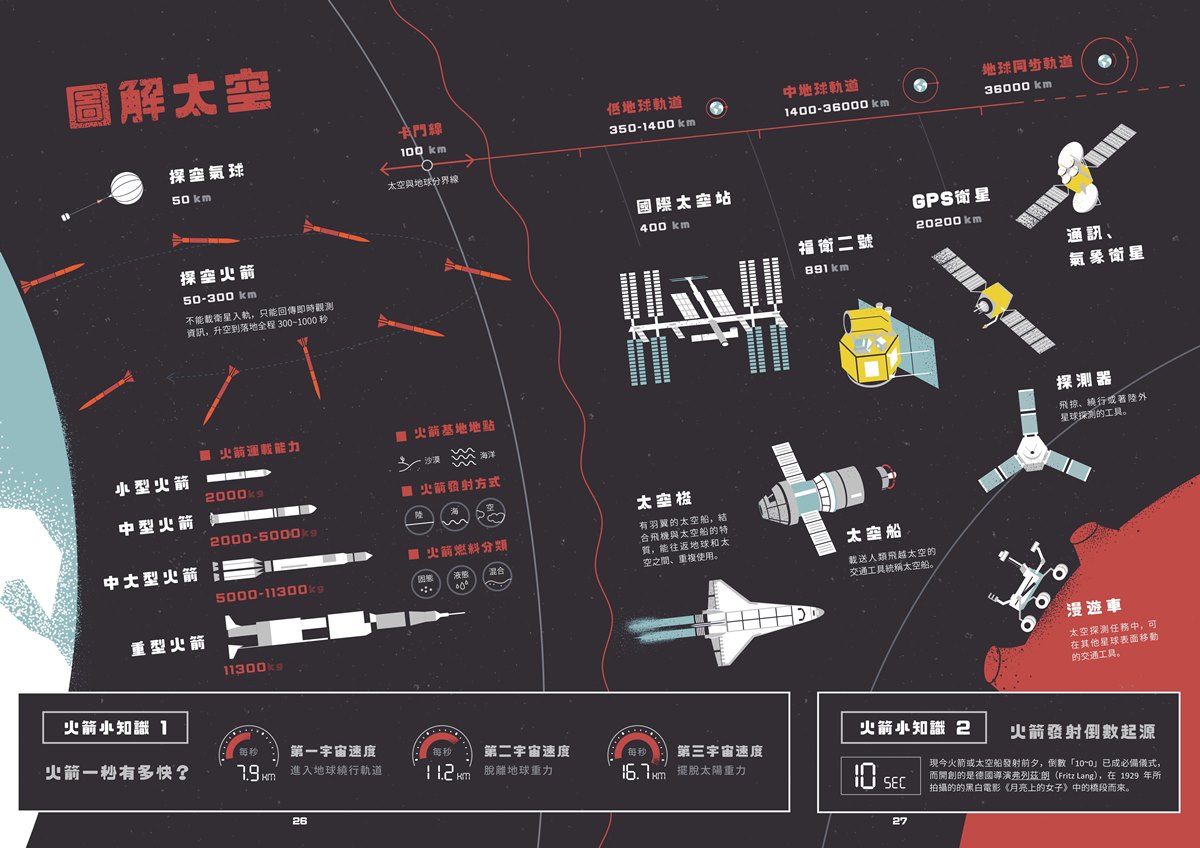

吳大猷青少年科普著作特別推薦獎作品《科學築夢大現場1:一起離開地球上太空!ARRC自製火箭》以漫畫、插圖與照片的方式,介紹天文的科學知識,並帶讀者認識台灣自製火箭團隊ARRC(親子天下提供)

▉ARRC:集結6所學校的火箭研發團隊

2012年6月,前瞻火箭研究中心ARRC(Advanced Rocket Research Center)由交大教授吳宗信創立,成員包括交通大學、屏東科技大學、成功大學、台北科技大學、海洋大學及銘傳大學的教授及他們帶領的學生。

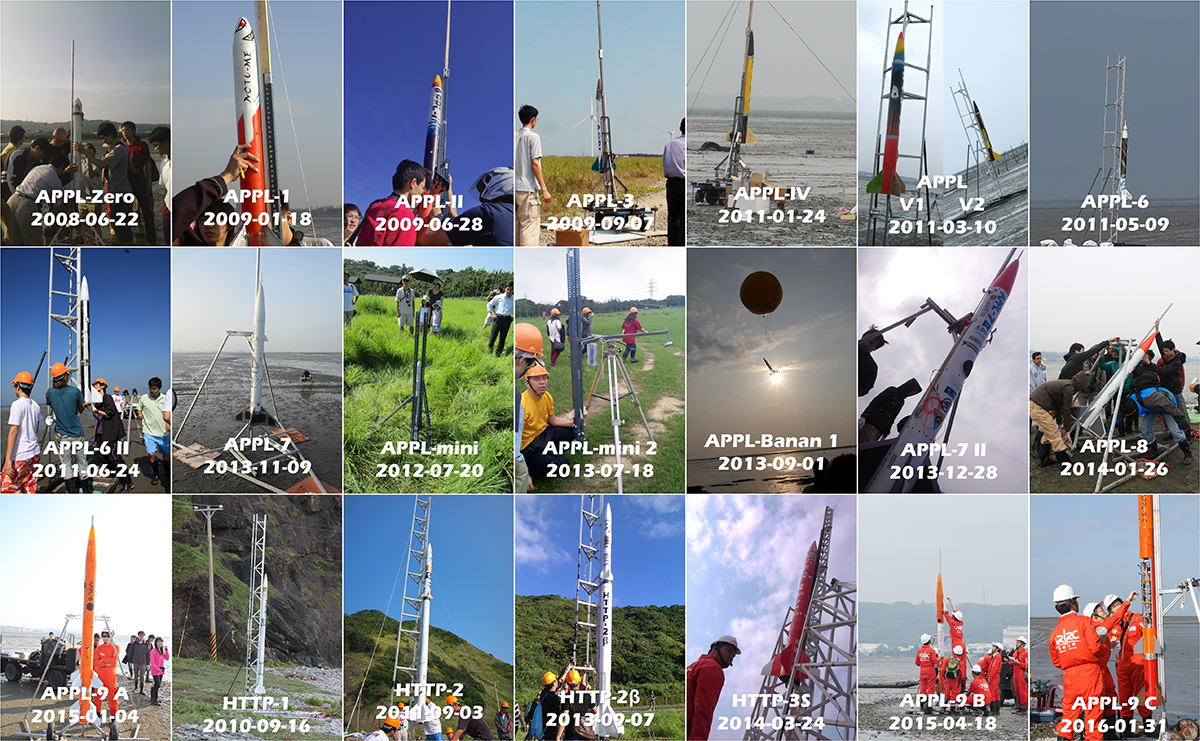

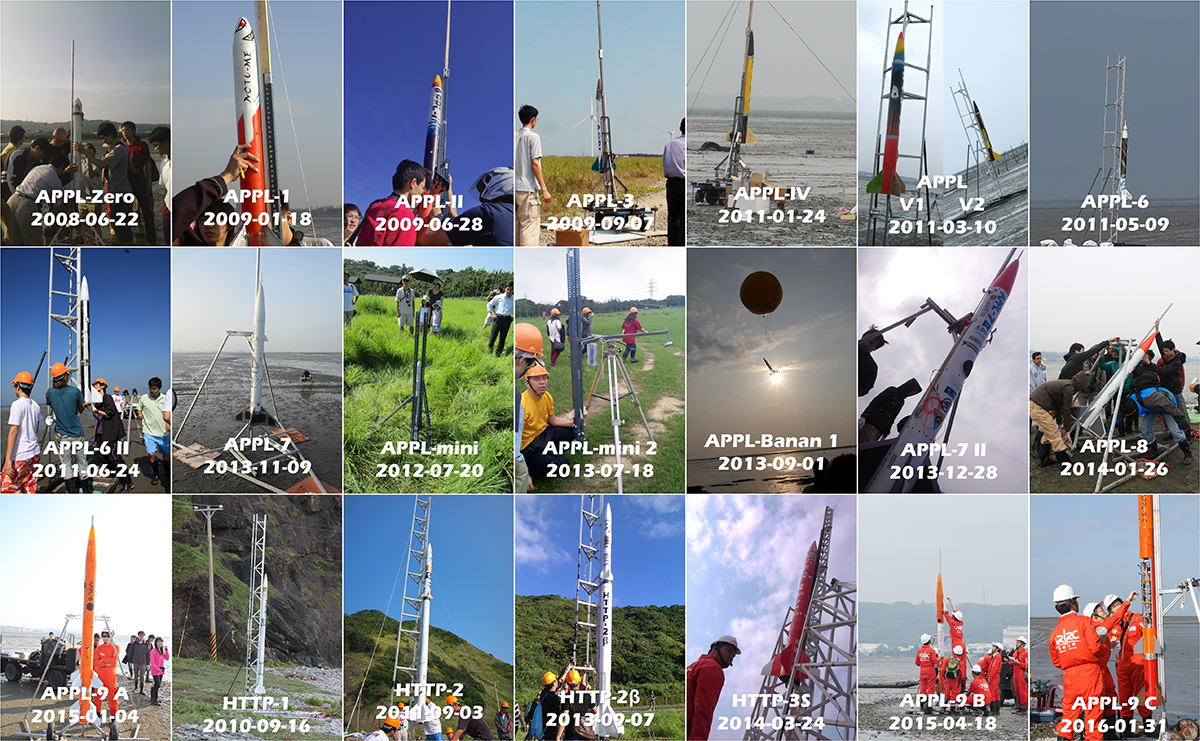

這個由台灣6所大學、不同科系師生組成的團隊,是台灣第一個自製火箭的學術單位。他們各司其職,從無到有,從研發、設計、系統整合,親自做出一枚枚made in Taiwan的火箭,歷年來已成功試射十餘次。

可稱得上是團隊元老的魏世昕,大學時期選修了吳宗信開設的火箭實作課程。他坦言,當初師生對火箭都還不甚了解,只是藉由課程互相學習,怎麼也沒想到,這條航太路一踏上就走了10年。

▉募資計畫無期限 太空夢永不止息

自成立以來,ARRC藉由火箭飛行測試活動、航太展、臉書粉絲專頁等管道進行推廣,如今透過群眾募資計畫,一方面籌措經費,一方面也是為了讓更多人知道:台灣,擁有自製火箭的專業能力,太空夢不會只是一場夢。

ARRC的前進宇宙募資計畫影片,目前集資進度已達到79%

ARRC的終極目標是研發衛星載具,募資計劃是一個重要的里程碑:發射超過100公里的混合式火箭。

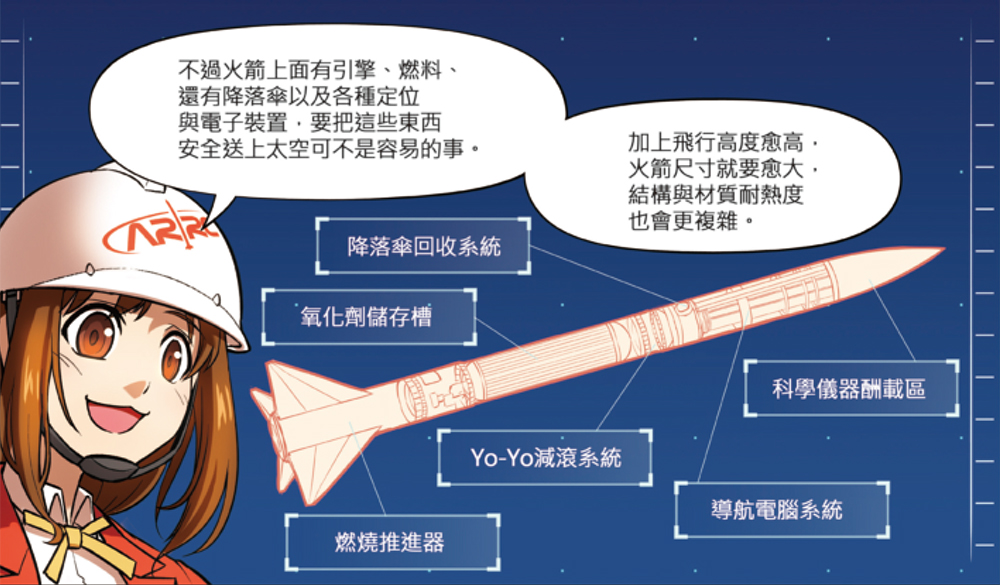

以燃料種類區分,可將火箭分為三類:固態燃料火箭、液態燃料火箭、混合式火箭。目前固態及液態式火箭發展已相當成熟,混合式火箭則是近期熱門的研發方向,雖有相當潛力可降低火箭發射成本,但仍有許多技術上的困難有待克服,現階段國際尚無團隊能夠發射超過100公里的火箭。

ARRC主要發展兩種火箭,分別是APPL火箭及HTTP火箭。APPL火箭是小型的固態燃料火箭;HTTP火箭則是混合式燃料火箭,也是團隊主力發展的火箭類型。

這是一個無限期的募資計畫,如果ARRC成功發射超過100公里的火箭,也代表這將是台灣追上世界的重要一步,才有機會讓過去台灣以代工為主的產業形態轉變,用自製火箭證明,我們夠格擁有自己的品牌與未來。

▉直擊!ARRC前瞻火箭研究中心

這樣一個擁有高端技術的團隊,孕育他們夢想的基地會是什麼樣子?

(前瞻火箭研究中心提供)

前往前瞻火箭研究中心的路上,魏世昕聊起最感動他的電影《十月的天空》。故事講述一群懷有太空夢的少年,在資源匱乏的環境下一次又一次地努力,最終成功製造出火箭。

我不斷想像待會將進入一座氣派大樓,需通過森嚴門禁才能進入核心研發處,由高科技儀器組裝火箭各部零件,團隊成員正埋首於整列電腦進行精密計算,氣氛緊張且肅穆……

意外的是,眼前出現的是一棟相當平凡的建築,入口牆上貼滿ARRC歷代火箭的照片,無需門禁卡或指紋辨識,我們便隨著魏世昕進入火箭研究中心。

ARRC歷代火箭發射前紀錄照(前瞻火箭研究中心提供)

類似教室的空間裡,一枚細長的火箭矗立眼前,我們非常幸運,碰巧遇上團隊正在組裝APPL火箭。過程並沒有如電影那般浮誇,而是由幾位同學徒手一步步組裝,完成瞬間還發出一陣小小的歡呼。

團隊成員正徒手組裝APPL 10火箭

團隊成員陳俊霖說,以往的火箭製造方式為一體成型,若內部零件出現問題便非常麻煩。如今的APPL 10經過改良設計,先製作好各部位再進行組裝,模組化能夠讓置換部位零件更加方便。此外,這支預計9月發射的火箭,是由團隊成員帶領大學部同學共同完成,別具技術傳承的意義。

▉從生活裡孵出火箭!這就是maker!

前瞻火箭研究中心的一處,擺著烤盤、鍋鏟和幾個碗,這可不是大夥挑燈夜戰煮宵夜的器具,而是製作火箭燃料的好幫手。

火箭燃料就從這堆鍋碗瓢盆中「炒」出來

固態火箭的燃料相當特別,是由蔗糖粉末、硝酸鉀和氧化鐵製成,經過加熱融熔之後,再倒入容器中成為固態燃料。

魏世昕說,當初為了融化燃料,一開始使用隔油加熱法,清理起來卻相當麻煩。後來終於發現,直接用烤盤加熱,方便又快速。他現場直接示範「炒糖」,鍋鏟烤爐並用,讓人很難想像這竟然是製造火箭的一環。魏世昕笑說起初添購這些「廚房用具」時,還讓研究助理十分困惑。

研究火箭需要耗費高額經費,ARRC是學術單位,比起官方單位,經驗和資源都十分有限,更別說有許多東西都得自己「生」出來,例如火箭的回收系統所需的降落傘。

肩負火箭回收大任的降落傘,材料竟然不是由什麼高科技大廠製造,傘布是來自永樂市場,傘繩則是在釣具行挖到的寶。

「這就是maker啊~!」魏世昕說,「maker」的意義在於從生活中的常見材料組出可用的東西,因為對學生而言,能想得到的材料,都是十分生活化的物品,「我們都是手工,沒辦法太精美。」

一開始,團隊到手工藝品店找尋適合製作傘布及傘繩的材料,但都不夠強韌,最後輾轉到永樂市場,才發現材質輕、強度好的尼龍布;在釣具行找到專釣大魚的魚線,才成功做出適合的降落傘。

《科學築夢大現場1:一起離開地球上太空!ARRC自製火箭》作者之一的魏世昕展示自製的降落傘

事情還沒完。魏世昕說,起初是交給外頭的裁縫店縫製,但因後來改良設計,覺得與裁縫店一來一往溝通太耗時間,團隊乾脆買台裁縫機自己縫,「這就是maker啊!」他再次強調。

大家家裡急救箱可能都有一罐雙氧水,受傷時有消毒之效。前瞻火箭研究中心門口也擺著好幾桶雙氧水,但這可是重要的燃料成分。

作為燃料的雙氧水,濃度須達90%以上,但市售雙氧水的濃度最高僅有70%,怎麼辦呢?陳俊霖說,買回市售雙氧水後,團隊再自行提煉至90%以上。高濃度的雙氧水在能量釋放過程中會創造蒸汽和氧氣,形成巨大的推力。

「火箭沒那麼遙不可及,其中有很多東西都很生活化。」陳俊霖說。

▉有時候,一個夢想就足以劃亮整片天空

從規劃、設計,直到完成一枚火箭,準備時間至少耗費4到5個月。還沒有3D列印機的年代,加工製作更是繁瑣。更別說一旦發射失敗,還得找出失敗原因、重新測試、確認修改方案、重新組裝火箭,再一次發射,過程中的勞心勞力,絕非外人能想像。

「有一顆不放棄的心很重要。」魏世昕說得簡單,但除了對於火箭的熱情之外,他們究竟希望藉由升空的火箭告訴大家什麼?

ARRC的努力不懈,已逐漸證實自己擁有製造火箭的能力,陳俊霖說,大力推廣團隊故事,無非是希望大眾對於台灣的科技有信心,並且吸引更多人投入研究,進而改變社會氛圍。

「多數人對於沒做過的東西,連想都不敢想,就像火箭。」團隊成員之一賴冠融說,「希望讓自己有信心的存在,更多人敢去想、敢去玩。」

團隊自製的祈福牌

最後我問,火箭發射之前會拜拜嗎?在場所有人瞬間愣住,彷彿從沒想過這問題,接著才說,會自製「發射御守」掛在火箭上,祈求順利升空。

他們拿出一大串「重量級」御守,這下換我們愣住了,厚鐵片上頭用簽字筆寫著「發射御守」,maker精神貫徹始終。突然很能明白,火箭電影不計其數,為何魏世昕特別鍾愛《十月的天空》,那好像也是ARRC的故事,不被看好、資源不豐,但他們仍用自己的專業與熱血劃亮整片天空,讓更多人敢作更大的夢。

▉同場加映:科學家的實驗室實況

難得有與科學家聊天的機會,我們一一細數看過的太空相關電影,請教魏世昕其中真實成分有多少。他說,電影都經過美化,「《關鍵少數》裡有個常常被叫去計算軌道的研究員,其實我們比較像那樣。」

電影的壯觀場面雖能震撼許多人,但對科學家來說,創造歷史背後的辛苦,才是更真實的日常。

凱薩琳.強森(左,取自wiki),電影《關鍵少數》中由Taraji P. Henson飾演(擷自YouTube)

參觀前瞻火箭研究中心之前,我們與魏世昕約在交大工程五館的309實驗室,openbook也沒有放過這個機會,同場加映科學家的實驗室,就像一場熱血電影後的彩蛋。

打開309實驗室的門,幾位同學正埋首於電腦前,入口雖放了些物品,最引人注目的仍是一枚紅白相間的火箭。

置於實驗室入口的火箭

火箭筒身上用LED排列出型號「APPL 8」,這也是ARRC成功發射的一次紀念。

魏世昕說,火箭發射日的前一周,是成員挑燈夜戰的高峰期。實驗室一角放著衣物及泡麵,或許就是能安心熬夜(?)的備品之一,也在艱深的專業書籍中,營造出強烈的生活感。

309實驗室與一般研究室並無太大不同,但仔細一看,火箭無所不在。

無論是桌前或櫃子上,幾乎隨時可見各色小型火箭模型,還有自製的火箭存錢筒,這都是用實驗室窗邊的3D列印機製作的成品,十分可愛,如果能作為紀念品販售,想來也會大受歡迎。

實驗室中無所不在的小火箭(到臉書分享本文,可以抽這個火箭模型喔!)

由於火箭的外殻是玻璃纖維,加工、製作都相當困難,有了3D列印機後,便簡化了許多程序。

在電腦與許多材料(如銅線)之間,我們意外發現有位同學的座位擺著卡娜赫拉的兔兔(Usagi)及P助(Pisuke)布偶,成為最少女心的一角。或許這也不奇怪,倘若沒有一點點幻想的浪漫,又怎麼扛得起遠大的航太夢?●

▇3D列印小火箭模型抽獎活動

即日起(8/10)至下週三(8/15)中午12:00前,於臉書本篇報導貼文上按讚及分享文章(前往該貼文:按我),可抽3D列印的小火箭模型哦!我們會抽出三名幸運的讀者,並於週四下午17:00前公布得獎名單。

|

科學築夢大現場1:一起離開地球上太空!ARRC自製火箭 科學築夢大現場1:一起離開地球上太空!ARRC自製火箭

作者:劉珈均、魏世昕、ARRC前瞻火箭研究中心

繪者: 好面(漫畫)、RE-Lab(資訊圖表)、陳宛昀(繪圖)

出版:親子天下

定價:420元【內容簡介➤】

|

作者簡介:劉珈均

畢業於政治大學傳播學程,嚮往上山下海跑新聞。因緣際會跟訪ARRC團隊後,就不想離開科學新聞了。生活總是在熬夜,不是趕稿就是在屋頂看星星,一邊想像是否有外星人也朝著地球方向看過來。

魏世昕

沒日沒夜小瘋狂,前瞻火箭研究中心研究生—魏世昕。從小喜歡動手做,可惜沒環境,對飛機、火箭從小就有很大的興趣。因為沒考上成大航太,陰錯陽差來到了交大土木,後來轉系,運氣又很好地搭上了吳宗信教授想製作火箭的順風車,從此踏上了不歸路。至今研發火箭已將近9 年,人生的1/3 都在做火箭,看過無數次的失敗和少數的成功。雖然很累,但是他仍認為,「能夠做自己有興趣的事真的很幸運」。 |

話題》推理在香港:小說家陳浩基談港台推理

在香港,提起陳浩基的名字,馬上聯想到的大概是他博得的一系列外國書獎和推薦名銜。陳浩基絕對是個在外地比在本地更受注目的作家,所幸今(2018)年的香港書展並沒有忘記他,雖然主題為「愛情」,但也有非愛情部分,其中一場講座就請來香港著名作家陶傑和編劇鮑偉聰,與陳浩基對談「推理在香港」。

▇推理小說就是一個嚴謹的編劇過程

被導演王家衛買下版權的陳浩基經典作品《13.67》,是個長篇又跨越多個時代的故事。主持人鮑偉聰好奇他在創作時,是先從劇情上的爆點出發去構思,還是基於市場的考量?

陳浩基輕描淡寫地提到:「第一章的故事原是為了台灣推理作家協會的比賽而寫的。當年的比賽主題是『安樂椅神探』,那時我想創造一個最極端的安樂椅神探,忽發奇想,能不能有一個只能說『yes』和『no』,卻仍可以破案的角色?」待故事完成了,擱筆的那刻,陳浩基發現字數達到35,000字,超出限制30,000字太多,所以他決定把這個故事留待日後再用,馬上另寫一篇小說參賽。這個「無心之失」正好造就了一部長篇傑作的誕生。

在《13.67》的創作過程中,大綱的構思具有相當主要的作用。陳浩基提到:「基本上我用了七成以上的時間來製定故事的流程、人物表、時間表、地圖,餘下不足三成的時間才真正下筆寫作。原本考慮整個故事有3段:第一段發生在當下2010年代(但當初未能決定是哪年),第二段發生在80年代;第三段在60年代,但一開始寫大綱和做資料搜集時,我又發覺故事可以再寫長一點,發展到5段時間。」

故事要發展成這麼大的時間跨度,設定大綱時要很清楚仔細──主角生命的不同階段,在哪年出生、哪年開始當警察、哪年升職,都要列得清清楚楚,無論是否會在故事裡向讀者一一說明。鮑偉聰對此深感共鳴:「這種方法根本就是電視劇編劇了。」

完成第一章後,陳浩基傳給一直想合作的台灣推理小說作家寵物先生(第一屆島田莊司獎得主),看他有沒有興趣續寫,然後就開始了一人寫一個章節的合寫計劃,最後出版了《S.T.E.P》。可是這個行為就讓鮑偉聰感到非常痛苦:「這種創作方法對編劇來說絕對是一個災難!」

▇港台推理小說之別

陳浩基指出,香港讀者接觸到的推理作品,絕大部分都是由台灣翻譯的,因此他們對推理類型的喜好不多不少都被台灣主導了,跟台灣一樣主要吸收日本和歐美的推理類型。

不同的是,在台灣,對推理寫作有興趣的人會有較完整的教育,例如大學裡設有推理研究會,從學習時代已經知道哪部作品一定要看,哪些作品有助自己的寫作路向。

相較於台灣,陳浩基認為香港的推理創作者沒有這麼完善的配套,有點亂打亂撞,但也走出一條集各家大成、糅合多種風格的路,說不出師承,卻有本身的趣味。

以台灣重要的比賽「島田莊司推理小說獎」為例,香港的得獎者其實不少。除陳浩基外,第三屆的得主是旅居加拿大的香港人文善,她的得獎作《逆向誘拐》已被香港導演黃浩然翻拍成電影,預計今年內將上映。第五屆得獎者黑貓C也是香港人,他的得獎作《歐幾里得空間的殺人魔》用純數學的概念來寫,非常特別。黑貓C同時涉獵多種寫作,除推理外也寫輕小說和其他東西。甚至藝人莫文蔚的兄長莫理斯也寫起偵探小說,出版過一本名為《神探褔邇,字摩斯》的小說,以早期殖民地香港為背景,戲作福爾摩斯,並加入武俠、歷史等元素。

由此看來,香港並不乏推理小說的作者,但為甚麼偏偏只有陳浩基有如此的知名度?陳浩基提出㿂結在於,香港人喜歡或認知的推理小說都是外國作品,如東野圭吾,本地推理小說家沒什麼宣傳的方式,如果沒有爆紅的作品,難與翻譯作品競爭。

陳浩基的作品忽然受到關注,多是因為賣了版權,先在外國受到關注,香港的人才回過神來注意到他。「我一開始是跑去參加不同的比賽,透過比賽讓出版社認識自己,再等他們來洽談出版的事情。」陳浩基回想。

▇要不要遷就讀者?

得獎絕對是近年來讓作家瞬間受到廣泛認識的主要方法,陳浩基不也諱言得獎和登上排行榜令他的作品更受注目:「日本每年也會有不同組織為書本和作家製作排行榜,推理小說、漫畫也有這類排名。能夠登上《週刊文春》的排行榜,無疑令我的書在書店有更好的位置。」

市場位置和反應是重要的,而當香港的市場未必能夠支持一名作家時,要不要遷就香港讀者便成為兩難的困境。這也是某些香港讀者對陳浩基作品的質疑:文中夾帶太多關於「香港常識」的解釋,似乎沒有照顧到香港本地的讀者。

如何取捨香港和台灣的讀者?陳浩基承認:「我的作品的確以台灣讀者為主,多加解釋也是為了一個更大的市場,單靠香港未必能夠完全支持我。」

未來,陳浩基將續寫一部版權已過了期的舊作,也會在不同園地發表短篇作品,同時可能將《網內人》發展成一個系列。雖然有不同的質疑與兩難,但不論對台灣或香港的推理愛好者而言,這些未來的規畫仍令人期待。●

閱讀通信 vol.361》跳躍的敘事線

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量