甫出版新書《旁觀的方式》的接案攝影師汪正翔,與2018Openbook年度生活書《白虹的影海人生》作者陳亭聿,相約在台北大稻埕,走走停停,一起喝杯青草茶。

汪正翔與陳亭聿5年前在接案現場初識,一同替雜誌採訪文壇大咖。汪正翔印象深刻,那天測光時,發現陳亭聿的頭髮「竟然在太陽下發出紫色光,這太怪了!」陳亭聿則記得,生平第一次做人物專訪,訪完一起搭捷運,就聽他一路抱怨「今天作家講的話讓他不太爽。」

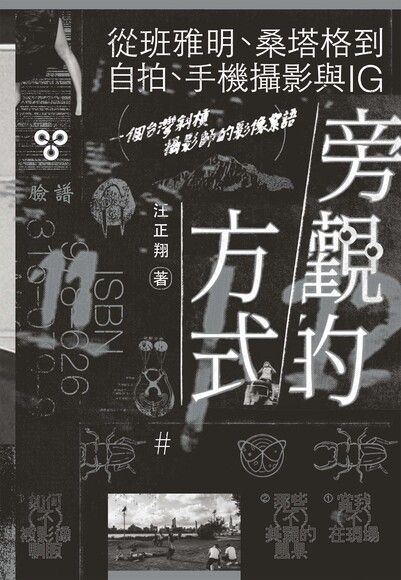

相對於陳亭聿在現場是個話少的文字工作者,若以文章發表量來換算,汪正翔就是話多的非典型攝影大哥。新書《旁觀的方式》上市前,自認是「無聊人」的汪正翔覺得自己最有趣的一面都已丟進文章裡了,因此編輯想到找個人來旁觀側寫他。

「我希望這人看『碎片』也能看出一些東西,就想到亭聿。如果是她來『看』我,說不定就可以『看』出一些真實有趣的。」因為汪正翔說,陳亭聿有個奇能,雖不主動表現什麼,卻能碰觸受訪者的裡層,看到很內面的東西。(「其實我都在放空。」汪正翔正說著時,陳亭聿在一旁這樣mur mur。)

被問及「兩人熟嗎?」汪正翔與陳亭聿不約而同回答:「平常沒什麼交集」。就算同場工作,在陳亭聿側寫汪正翔的序文裡也提到:最佳狀態是「兩相忘於彼此」,一面忽略他,並求受訪對象也淡忘他。

被動、話少又常放空的陳亭聿,無形的天線抓取碎片,筆下有形文字中有圖像。她寫道:汪正翔不是那種取得畫面就一拍兩散的攝影師,只是忘記從何時開始,汪正翔會請她權充打光師、代受訪者擔任光替,在工作結束一起搭車的身側,要去接住他拋丟過來的問題。像是「欸欸,看過《愛的迫降》嗎?」或「欸你覺得非虛構寫作是什麼?」有時難免覺得「此人吃飽太閒」,但也暗自珍惜這難覓的清新,對彼此的困惑與思考都上心。

▇衣櫃裡最好的那件外套,有說不出的寒傖

《愛的迫降》完結兩年,汪正翔改追《以吾之名》,同時也準備出書。「本來想假掰一下,新書就叫它《以吾之名》,我就喜歡這種惡趣味,然後等人來靠北我。」但是到了後來,還是結合蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)《旁觀他人之痛苦》與約翰.伯格(John Berger)《觀看的方式》,改為《旁觀的方式》。

《愛的迫降》完結兩年,汪正翔改追《以吾之名》,同時也準備出書。「本來想假掰一下,新書就叫它《以吾之名》,我就喜歡這種惡趣味,然後等人來靠北我。」但是到了後來,還是結合蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)《旁觀他人之痛苦》與約翰.伯格(John Berger)《觀看的方式》,改為《旁觀的方式》。

汪正翔從小就喜歡旁觀。小時候光聽哥哥和媽媽講話就很開心,但不喜歡加入他們的談話。後來做攝影,在社會結構底下發現人的差異,對汪正翔起了巨大的吸引力。他形容,就像發現了某種「社會的祕密」。

好比書中提到的網美大會。上千低胸短裙的網紅同場同時打開補光燈,在各自螢幕前巧笑倩兮擺弄姿態、接受打賞,第一名獲德國城堡一座,第二名是環遊世界。他說:「這活生生就是資本主義運作的場域!」現場旁觀所得的經驗是很直觀的,比書上什麼景觀社會或資本主義透過圖像宰制人類等等理論都還震撼人。

但有時旁觀也不見得能完全抽離。「有次我在紐約駐村拍趴踢,裡面每個人都像從《流星花園》裡走出來,而我穿的是(自認衣櫃裡最好的)North Face機能外套,在現場有說不出的寒傖。」從旁觀也意識到自己的狀態跟人們的差距,成為汪正翔既接案攝影,也撰寫評論,並不斷斜槓創作的原因。

「有點像找出路。我的作品幾乎都是從這種工作現場弄出來的,如果我不認為自己應該創作,那我面對這一切可能會單純覺得自己很落魄、格格不入,可是當你有個藝術家的角度跟想法,呵呵,就可以做些有趣的事情。」

▇採訪旗袍師傅,三天兩頭帶鹹光餅上門

相比之下,陳亭聿跟汪正翔的位置就不同了,在受訪者—採訪者—攝影師三點一線之間,她是掩護攝影師隱遁在相機後面(好換取短暫構圖時間)的人,也是挑動受訪者「掏出東西」,產出內容的人。「所以一般訪問者很難真的旁觀,一定是介入的,就算寫的時候也是。」陳亭聿說。

相較於汪正翔的身分焦慮,陳亭聿想起採訪與書寫《白虹的影海人生》時,有另種的焦慮。「因為阿姨(白虹)話很簡省,跟訪問藝文產業的人完全不一樣,且她離開演藝事業已經數十年,非常不擅長受訪,在這樣的困擾底下,我就必須試圖去讀她話裡面的情緒,會想多做一些事情。」

相較於汪正翔的身分焦慮,陳亭聿想起採訪與書寫《白虹的影海人生》時,有另種的焦慮。「因為阿姨(白虹)話很簡省,跟訪問藝文產業的人完全不一樣,且她離開演藝事業已經數十年,非常不擅長受訪,在這樣的困擾底下,我就必須試圖去讀她話裡面的情緒,會想多做一些事情。」

這種「不這樣就沒辦法繼續下去啊……」的焦慮感,導致陳亭聿在白虹一書裡有牛軋糖,在另次訪問旗袍師傅時有鹹光餅。

為採訪白虹,陳亭聿前後到阿姨家住了兩週,陪阿姨煮菜做糖、當小幫手聽差遣。為了採訪旗袍師傅,她也三天兩頭帶餅上門,直到對方感覺煩,對她「不客氣地敞開心房」。

《白虹的影海人生》是口述歷史嗎?為了怕人誤解,書中加入側記,把後設這塊呈現出來。「也就是在歷史的後面,有我們兩人共同經驗的一段新的歷史。一方面好玩,藉由我的角色稍微拉近年輕讀者,另外,也有點在心理治療吧……(笑),寫出來會比較珍惜這個關係,也比較知道這一切的意義。」

但陳亭聿也遇過另一種「不客氣」。受訪者言語粗暴,擺出「交代完了,你不准再問」的高姿態,陳亭聿當下很無助,唯一的採訪策略只剩下「不要哭」。

如今回想起來,如果可以像汪正翔那樣,將自己抽離出來,進入旁觀的狀態,或許現場就能更融洽地去協調這個權力關係,否則除非對方有意筆戰,不然文字記者將是最後(用文章)定奪受訪者面貌的那個人,等於有另外一個權力位置可以去壓他。這是陳亭聿不樂見的,但如何做到既介入又抽離,她承認需要更多經歷與能力。

▇每個人都有相應的文體

汪正翔與陳亭聿都是藝術研究所出身,把白虹編年般從大稻埕幼女寫到40歲息影,陳亭聿認為在這個點上,自己受學院訓練的影響很深。「我是學藝術史的,關注時代背景已成慣性,把人放進時空脈絡,在環境裡凸顯出人的形貌也成慣性。還有另一個影響是,藝術的歷史,就是不斷挑戰過去的經典,讓叛逆的慾望也變成慣性,就會想挑戰一下不一樣的寫法。」

但陳亭聿同時也覺得,寫人物有相應的文體。「比方有些人要用武俠的方式去寫,不這樣就不好看,因為他對自己的人生設定也很套路。」找到適合的文體,之後再設法拆散、重新組合這個人,最後也可能成立新的文風。怎麼做?陳亭聿說:「一開始我會找些靈感,把家裡的書全攤開,音樂也全部聽一聽,看『到底哪個最像他?』來稍微進入那個情境。」

這跟汪正翔提到的「找到某種思想或氣質的關鍵字」概念頗似。也讓汪正翔想起,曾經有個系列要採訪6到8個女設計師,他自己下的關鍵字只有「年輕人很ㄎ一ㄤ」,陳亭聿卻有辦法給每個人3至4個關鍵字,讓他一想到該怎麼拍就很頭大。陳亭聿卻覺得,只要參透對方的創作風格便有跡可循,亦即有作品的受訪者,比沒有媒體經驗的素人相對容易多了(否則她也不用一直帶鹹光餅去給旗袍師傅吃)。

但私下的文字,陳亭聿的紀錄都是非常「身體性」的。「例如我最近在想的是要不要走一般女生結婚生子的路,就很容易去看書、看紀錄片。未必完全對準我想的事情,但剛好打中我,就可以用來陳述我現在的狀態,我就把它記在本子上。」

陳亭聿說這能幫她度過為了想/不想跟大家一樣的搖擺期。比方鼓手Jojo Mayer紀錄片裡所謂家或安靜的狀態,對她就很療癒。此外,有些人喜歡的場景或畫面,她也會想把它畫下來,「所以我的手帳本很花,充滿了別人的東西,自己反而沒有太多想表達的。」

▇試著做些別人看不見的東西,不然就是單純的接案人

與陳亭聿相反,汪正翔感覺學院教的概念比較抽象,對他工作沒什麼實質幫助,現在所有技能都是他邊接案邊學來的。「我是在面對這些有趣的現場之後,才回過頭來跟書本印證,過去的知識才真正產生作用。」

例如他看似跟你聊手機攝影,但有拉岡(Jacques Lacan)的鏡像理論藏在其中;跟你聊軟體「美圖秀秀」,裡面也有布希亞(Jean Baudrillard)的擬像概念;談外拍文化,則有桑塔格對於觀看的見解。即便人們進入《旁觀的方式》,才閱讀到第10個字,就會撞上「汪正翔視障」這件事情,但他總會告訴人們,在圖像爆炸時代裡,「我都是用心眼拍照的」。

身為接案攝影師,汪正翔認為攝影的專業技術並不難,惟「熟悉」而已,跟個人屬性還比較相關。例如他屬性偏藝文,面對這類案件通常比較自在。此外,非專業攝影首先想的是「我要拍出好看的照片」,但專業攝影想的是流程(有沒有好的場景、好天氣、工作順序、被攝者妝髮等)。當理解所謂「好看的照片」是各種因素結合而成,就比較有能力去調度這些因素,知道更多方法來符合案件的要求。

汪正翔邊說,眼睛邊看著默默在一旁繞來繞去的陳藝堂(本次的現場攝影師),他突發一語,意有所指道:「所謂專業,就是還想試圖多做一點什麼。雖然別人不見得看見,但對自己來說,這是讓我們走下去的動力,不然就單純是個接案人。」他說,做攝影的人都有個夢想,希望自己的照片不會被放入類別之中,「我拍到了,它就是它」,而不是什麼類。

後來話題順勢來到喜歡誰的作品?汪正翔就舉了陳藝堂,以及鄭弘敬與潘怡帆。他說他們拍的東西沒什麼套路,視覺上很自然、很有張力。「像陳藝堂拍台通,拍法就非常有趣,有點像亭聿的寫法,有各種生活細節。採訪側拍跟形象照,潘怡帆是做到最好的,在有限條件下拍出劇照的結合體。我喜歡鄭弘敬的東西是他超越了專業,沒有關鍵字,難以歸類,就難以言說。」

同樣的問題丟到陳亭聿身上,她腆笑說自己有點是為了工具性的學習,會去看楊索、董成瑜,還有平路的作品。「剛開始寫人物真的是比較努力在練,看他們的東西有種爽度,情感與資訊很清楚,節奏轉換很好看,不然我沒有在周刊練過,如果我要利索或精準去抓好節奏的話,可能要看這些來平衡我是短篇小說掛這件事(笑)。」私底下陳亭聿愛看的反而是創作,美國當代短篇小說最多,卡爾維諾、葛林,中國的路內、畢飛宇,也都會看。

▇我想活在_______裡

從汪正翔初識陳亭聿頭髮泛紫光,到陳亭聿受邀為汪正翔新書寫序,5年過去了。「記得以前亭聿手裡就拿個接了尿袋(行動電源)的手機當錄音筆,我就想有沒有那麼窮困啊?」汪正翔大笑後接著說:「那時我們都有種剛接案的青澀感。如今亭聿人沒有變,但文字風格變得太厲害。」

陳亭聿也有自己的發現:「正翔一直都很少年,就維持在這狀態,不過那個少年的困惑感、焦慮感變小,比較平靜或坦率。以前問一個問題會停在那裡很久,現在比較沒那麼糾結,感覺已經釐清了吧。」

汪正翔那時剛從美國回來,戶頭只剩499元,每天想的是「我已經年過30了到底要幹嘛?」(一如陳亭聿手帳本中問自己的),後來慢慢比較穩定,汪正翔也比較知道方向了,就有餘裕面向社會去觀察與創作。

「我最近的作品剛好就叫《一個活在攝影史的男子》,我還把自己P在上面,如果要在二十幾位我很喜歡的攝影大師當中,挑一個人的作品住在裡面,我想活在沃克.伊文斯(Walker Evans)的照片裡。」汪正翔說,伊文斯拍最尋常的東西,評論家評論為「驚人的無聊」,但他追求的是一種事物本身的超越。「那是我最嚮往的狀態,我覺得攝影最有魅力的地方也在這裡。」

陳亭聿則想住進艾力克.菲耶(Éric Faye)的《三境邊界祕話》,或是奧爾嘉.朵卡萩(Olga Tokarczuk)《太古和其他的時間》的神話大夢裡。她說:「被問到才發現我好像滿文青的(又腆笑)。平常狀態不太好,或是今天很想療癒,就會開始寫這些書的內容,寫的當下好像已經住進去了。有時候我還會捏黏土,想像那個世界長怎樣,好像就是在考慮住進去。」●

Tags:

陳亭聿(左)與汪正翔

在食物面前,我們誠實。

在他人身邊,我們陪伴。

想說的話很多很多,不如留在餐桌上慢慢聊……

甫出版新書《旁觀的方式》的接案攝影師汪正翔,與2018Openbook年度生活書《白虹的影海人生》作者陳亭聿,相約在台北大稻埕,走走停停,一起喝杯青草茶。

汪正翔與陳亭聿5年前在接案現場初識,一同替雜誌採訪文壇大咖。汪正翔印象深刻,那天測光時,發現陳亭聿的頭髮「竟然在太陽下發出紫色光,這太怪了!」陳亭聿則記得,生平第一次做人物專訪,訪完一起搭捷運,就聽他一路抱怨「今天作家講的話讓他不太爽。」

相對於陳亭聿在現場是個話少的文字工作者,若以文章發表量來換算,汪正翔就是話多的非典型攝影大哥。新書《旁觀的方式》上市前,自認是「無聊人」的汪正翔覺得自己最有趣的一面都已丟進文章裡了,因此編輯想到找個人來旁觀側寫他。

「我希望這人看『碎片』也能看出一些東西,就想到亭聿。如果是她來『看』我,說不定就可以『看』出一些真實有趣的。」因為汪正翔說,陳亭聿有個奇能,雖不主動表現什麼,卻能碰觸受訪者的裡層,看到很內面的東西。(「其實我都在放空。」汪正翔正說著時,陳亭聿在一旁這樣mur mur。)

被問及「兩人熟嗎?」汪正翔與陳亭聿不約而同回答:「平常沒什麼交集」。就算同場工作,在陳亭聿側寫汪正翔的序文裡也提到:最佳狀態是「兩相忘於彼此」,一面忽略他,並求受訪對象也淡忘他。

被動、話少又常放空的陳亭聿,無形的天線抓取碎片,筆下有形文字中有圖像。她寫道:汪正翔不是那種取得畫面就一拍兩散的攝影師,只是忘記從何時開始,汪正翔會請她權充打光師、代受訪者擔任光替,在工作結束一起搭車的身側,要去接住他拋丟過來的問題。像是「欸欸,看過《愛的迫降》嗎?」或「欸你覺得非虛構寫作是什麼?」有時難免覺得「此人吃飽太閒」,但也暗自珍惜這難覓的清新,對彼此的困惑與思考都上心。

▇衣櫃裡最好的那件外套,有說不出的寒傖

汪正翔從小就喜歡旁觀。小時候光聽哥哥和媽媽講話就很開心,但不喜歡加入他們的談話。後來做攝影,在社會結構底下發現人的差異,對汪正翔起了巨大的吸引力。他形容,就像發現了某種「社會的祕密」。

好比書中提到的網美大會。上千低胸短裙的網紅同場同時打開補光燈,在各自螢幕前巧笑倩兮擺弄姿態、接受打賞,第一名獲德國城堡一座,第二名是環遊世界。他說:「這活生生就是資本主義運作的場域!」現場旁觀所得的經驗是很直觀的,比書上什麼景觀社會或資本主義透過圖像宰制人類等等理論都還震撼人。

但有時旁觀也不見得能完全抽離。「有次我在紐約駐村拍趴踢,裡面每個人都像從《流星花園》裡走出來,而我穿的是(自認衣櫃裡最好的)North Face機能外套,在現場有說不出的寒傖。」從旁觀也意識到自己的狀態跟人們的差距,成為汪正翔既接案攝影,也撰寫評論,並不斷斜槓創作的原因。

「有點像找出路。我的作品幾乎都是從這種工作現場弄出來的,如果我不認為自己應該創作,那我面對這一切可能會單純覺得自己很落魄、格格不入,可是當你有個藝術家的角度跟想法,呵呵,就可以做些有趣的事情。」

▇採訪旗袍師傅,三天兩頭帶鹹光餅上門

相比之下,陳亭聿跟汪正翔的位置就不同了,在受訪者—採訪者—攝影師三點一線之間,她是掩護攝影師隱遁在相機後面(好換取短暫構圖時間)的人,也是挑動受訪者「掏出東西」,產出內容的人。「所以一般訪問者很難真的旁觀,一定是介入的,就算寫的時候也是。」陳亭聿說。

這種「不這樣就沒辦法繼續下去啊……」的焦慮感,導致陳亭聿在白虹一書裡有牛軋糖,在另次訪問旗袍師傅時有鹹光餅。

為採訪白虹,陳亭聿前後到阿姨家住了兩週,陪阿姨煮菜做糖、當小幫手聽差遣。為了採訪旗袍師傅,她也三天兩頭帶餅上門,直到對方感覺煩,對她「不客氣地敞開心房」。

《白虹的影海人生》是口述歷史嗎?為了怕人誤解,書中加入側記,把後設這塊呈現出來。「也就是在歷史的後面,有我們兩人共同經驗的一段新的歷史。一方面好玩,藉由我的角色稍微拉近年輕讀者,另外,也有點在心理治療吧……(笑),寫出來會比較珍惜這個關係,也比較知道這一切的意義。」

但陳亭聿也遇過另一種「不客氣」。受訪者言語粗暴,擺出「交代完了,你不准再問」的高姿態,陳亭聿當下很無助,唯一的採訪策略只剩下「不要哭」。

如今回想起來,如果可以像汪正翔那樣,將自己抽離出來,進入旁觀的狀態,或許現場就能更融洽地去協調這個權力關係,否則除非對方有意筆戰,不然文字記者將是最後(用文章)定奪受訪者面貌的那個人,等於有另外一個權力位置可以去壓他。這是陳亭聿不樂見的,但如何做到既介入又抽離,她承認需要更多經歷與能力。

▇每個人都有相應的文體

汪正翔與陳亭聿都是藝術研究所出身,把白虹編年般從大稻埕幼女寫到40歲息影,陳亭聿認為在這個點上,自己受學院訓練的影響很深。「我是學藝術史的,關注時代背景已成慣性,把人放進時空脈絡,在環境裡凸顯出人的形貌也成慣性。還有另一個影響是,藝術的歷史,就是不斷挑戰過去的經典,讓叛逆的慾望也變成慣性,就會想挑戰一下不一樣的寫法。」

但陳亭聿同時也覺得,寫人物有相應的文體。「比方有些人要用武俠的方式去寫,不這樣就不好看,因為他對自己的人生設定也很套路。」找到適合的文體,之後再設法拆散、重新組合這個人,最後也可能成立新的文風。怎麼做?陳亭聿說:「一開始我會找些靈感,把家裡的書全攤開,音樂也全部聽一聽,看『到底哪個最像他?』來稍微進入那個情境。」

這跟汪正翔提到的「找到某種思想或氣質的關鍵字」概念頗似。也讓汪正翔想起,曾經有個系列要採訪6到8個女設計師,他自己下的關鍵字只有「年輕人很ㄎ一ㄤ」,陳亭聿卻有辦法給每個人3至4個關鍵字,讓他一想到該怎麼拍就很頭大。陳亭聿卻覺得,只要參透對方的創作風格便有跡可循,亦即有作品的受訪者,比沒有媒體經驗的素人相對容易多了(否則她也不用一直帶鹹光餅去給旗袍師傅吃)。

但私下的文字,陳亭聿的紀錄都是非常「身體性」的。「例如我最近在想的是要不要走一般女生結婚生子的路,就很容易去看書、看紀錄片。未必完全對準我想的事情,但剛好打中我,就可以用來陳述我現在的狀態,我就把它記在本子上。」

陳亭聿說這能幫她度過為了想/不想跟大家一樣的搖擺期。比方鼓手Jojo Mayer紀錄片裡所謂家或安靜的狀態,對她就很療癒。此外,有些人喜歡的場景或畫面,她也會想把它畫下來,「所以我的手帳本很花,充滿了別人的東西,自己反而沒有太多想表達的。」

▇試著做些別人看不見的東西,不然就是單純的接案人

與陳亭聿相反,汪正翔感覺學院教的概念比較抽象,對他工作沒什麼實質幫助,現在所有技能都是他邊接案邊學來的。「我是在面對這些有趣的現場之後,才回過頭來跟書本印證,過去的知識才真正產生作用。」

例如他看似跟你聊手機攝影,但有拉岡(Jacques Lacan)的鏡像理論藏在其中;跟你聊軟體「美圖秀秀」,裡面也有布希亞(Jean Baudrillard)的擬像概念;談外拍文化,則有桑塔格對於觀看的見解。即便人們進入《旁觀的方式》,才閱讀到第10個字,就會撞上「汪正翔視障」這件事情,但他總會告訴人們,在圖像爆炸時代裡,「我都是用心眼拍照的」。

身為接案攝影師,汪正翔認為攝影的專業技術並不難,惟「熟悉」而已,跟個人屬性還比較相關。例如他屬性偏藝文,面對這類案件通常比較自在。此外,非專業攝影首先想的是「我要拍出好看的照片」,但專業攝影想的是流程(有沒有好的場景、好天氣、工作順序、被攝者妝髮等)。當理解所謂「好看的照片」是各種因素結合而成,就比較有能力去調度這些因素,知道更多方法來符合案件的要求。

汪正翔邊說,眼睛邊看著默默在一旁繞來繞去的陳藝堂(本次的現場攝影師),他突發一語,意有所指道:「所謂專業,就是還想試圖多做一點什麼。雖然別人不見得看見,但對自己來說,這是讓我們走下去的動力,不然就單純是個接案人。」他說,做攝影的人都有個夢想,希望自己的照片不會被放入類別之中,「我拍到了,它就是它」,而不是什麼類。

後來話題順勢來到喜歡誰的作品?汪正翔就舉了陳藝堂,以及鄭弘敬與潘怡帆。他說他們拍的東西沒什麼套路,視覺上很自然、很有張力。「像陳藝堂拍台通,拍法就非常有趣,有點像亭聿的寫法,有各種生活細節。採訪側拍跟形象照,潘怡帆是做到最好的,在有限條件下拍出劇照的結合體。我喜歡鄭弘敬的東西是他超越了專業,沒有關鍵字,難以歸類,就難以言說。」

同樣的問題丟到陳亭聿身上,她腆笑說自己有點是為了工具性的學習,會去看楊索、董成瑜,還有平路的作品。「剛開始寫人物真的是比較努力在練,看他們的東西有種爽度,情感與資訊很清楚,節奏轉換很好看,不然我沒有在周刊練過,如果我要利索或精準去抓好節奏的話,可能要看這些來平衡我是短篇小說掛這件事(笑)。」私底下陳亭聿愛看的反而是創作,美國當代短篇小說最多,卡爾維諾、葛林,中國的路內、畢飛宇,也都會看。

▇我想活在_______裡

從汪正翔初識陳亭聿頭髮泛紫光,到陳亭聿受邀為汪正翔新書寫序,5年過去了。「記得以前亭聿手裡就拿個接了尿袋(行動電源)的手機當錄音筆,我就想有沒有那麼窮困啊?」汪正翔大笑後接著說:「那時我們都有種剛接案的青澀感。如今亭聿人沒有變,但文字風格變得太厲害。」

陳亭聿也有自己的發現:「正翔一直都很少年,就維持在這狀態,不過那個少年的困惑感、焦慮感變小,比較平靜或坦率。以前問一個問題會停在那裡很久,現在比較沒那麼糾結,感覺已經釐清了吧。」

汪正翔那時剛從美國回來,戶頭只剩499元,每天想的是「我已經年過30了到底要幹嘛?」(一如陳亭聿手帳本中問自己的),後來慢慢比較穩定,汪正翔也比較知道方向了,就有餘裕面向社會去觀察與創作。

「我最近的作品剛好就叫《一個活在攝影史的男子》,我還把自己P在上面,如果要在二十幾位我很喜歡的攝影大師當中,挑一個人的作品住在裡面,我想活在沃克.伊文斯(Walker Evans)的照片裡。」汪正翔說,伊文斯拍最尋常的東西,評論家評論為「驚人的無聊」,但他追求的是一種事物本身的超越。「那是我最嚮往的狀態,我覺得攝影最有魅力的地方也在這裡。」

陳亭聿則想住進艾力克.菲耶(Éric Faye)的《三境邊界祕話》,或是奧爾嘉.朵卡萩(Olga Tokarczuk)《太古和其他的時間》的神話大夢裡。她說:「被問到才發現我好像滿文青的(又腆笑)。平常狀態不太好,或是今天很想療癒,就會開始寫這些書的內容,寫的當下好像已經住進去了。有時候我還會捏黏土,想像那個世界長怎樣,好像就是在考慮住進去。」●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

延伸閱讀

餐桌對話》此生必看(喂~不是),是蒐藏狂的私心清單:漫畫家小島X師大白鹿洞解永華

在食物面前,我們誠實。 在他人身邊,我們陪伴。 想說的話很多很多,不如留在餐桌上慢慢聊…… 閱讀更多

餐桌對話》一碗熱湯,相交數年,編出彼此的代表作

在食物面前,我們誠實。 在他人身邊,我們陪伴。 想說的話很多很多,不如留在餐桌上慢慢聊... 閱讀更多

餐桌對話》我很廢,可是我很溫柔

在食物面前,我們誠實。在他人身邊,我們陪伴。 想說的話很多很多,不如留在餐桌上慢慢聊…… 閱讀更多