在臺灣,紀念碑四散於我們日常的生活,就如同《不只哀悼:如果記憶有形狀》的副標,當記憶在時間侵蝕下不斷逝去,我們需要具體形狀的物件,將抽象的記憶留下。但紀念碑的存在不只是單純為了對抗遺忘,也是對於在龐雜的過去中,哪些重要的歷史不該輕易抺去,需要在今日反覆重返、從中獲取教訓的宣示。

然而,不管這些紀念碑原本立意多麼良善,一旦融入日常,換來的往往是感覺突兀的匆匆一瞥,或者更常見的,全然的忽略與漠視。

就拿我工作的埔里為例,鎮上的愛蘭橋頭立著一座由南投出身的雕塑家白滄沂,以枯木為發想的銅製作品〈圓而不圓〉,用來紀念二二八事件時,二七部隊在當地和官方軍隊作戰的烏牛欄戰役。這座紀念碑是九二一災後重建工程的一環,不只重建舊稱「烏牛欄吊橋」的愛蘭橋,更希望藉著立碑將這座橋的歷史呈現在世人面前。2004年立的碑石下方,有當時南投縣長林宗男署名的碑文,概略交待烏牛欄戰役的經過,並強調希望藉由紀念碑傳達「全民心靈寄望之和平,與互相依存的族群融合」的理念。

愛蘭橋是埔里連外的重要道路之一,也是暨南大學師生前往鎮上的必經道路,但又有多少人在往返的路程中,對橋旁的紀念碑多所留意?更遑論去理解紀念碑所承載的歷史或理念。

這當然不是單一紀念碑獨有的現象,即使在首都臺北,我們一樣可以追問,有多少人會特意在二二八紀念公園的「中央二二八紀念碑」,或凱達格蘭大道上的「白色恐怖政治受難者紀念碑」前面駐足?這還是在交通方便、車水馬龍的臺北車站附近。我相信不論你身處在哪一座城市,應該都可以找到這類被漠然以對的紀念物。

一旦紀念碑成為尋常,它所傳遞的記憶也必然流失,擁有形狀,並非就能確保存在。在一時熱度後,更多的是漫長的冷漠。有形的記念碑僅是在現實之中,具體演繹著無形的記憶如何被遺忘。

鄭安齊的《不只哀悼:如果記憶有形狀》,正是透過德國戰後紀念碑的演變,試圖去回應為何理當讓記憶得到彰顯的紀念碑,最後竟成為日常無感的存在。

書中提及的紀念碑各式各樣,以首都柏林為中心,擴及全德國。鉅細靡遺的介紹,甚至讓本書帶有另類旅遊書籍的意味,類似《叛民城市:臺北暗黑旅誌》、《翻轉首爾:叛民城市議題漫遊》那樣,讓人可以按圖索驥,在德國進行一場不義遺址的考察之旅。

早期德意志帝國時期的重要紀念物。(Source:Verlag des Deutschen Patriotenbundes, Leipzig)

一座座紀念碑的介紹,只是本書開展論述的例證,作者最核心的關切,在於藉由對德國二次戰後迄今各大紀念碑的考察,強調紀念碑/物的設置,不單是為了哀悼過去,更是面向現代,並進一步能形塑未來的文化工程。正因為具有這樣積極的意義,紀念碑/物的價值絕不只是靜態的存有與否而已,而是藉由設由紀念碑/物的出現與存在,開啟一連串動態的對話和實踐。

「轉型正義的工作並不因建碑設牌的完成而終止,即便從規劃到揭幕也不免要經歷相當長的一段過程,然而,自揭幕的那一刻起,轉型正義或處理歷史的工作,可能才正要開始。」

作者在〈序言〉指出,紀念碑並非為了追求蓋棺論定的歷史評斷而設,它絕非終點或句號,而是「需要動態地,即不斷改變、刪減及增補的工作」。以「有形」的藝術手法,賦與記憶固態的形體,替人們開啟重新省思過去的「無形」場域,讓不同的權力與主張,在其中論述、爭論,持續謀求歷史共識的可能。只有當紀念碑/物持續動態的運轉,才能將人們從當下帶入過去,真切認清不公不義,打造公義的未來。

《不只哀悼》共分為三部,第一部「轉型之長路」占全書最大篇幅,順著時序,扼要介紹從19世紀以來,德國紀念碑設置的歷史。最初紀念碑是官方用來頌揚民族的勝利,至納粹崛起當作政治宣傳的工具,突顯紀念碑在最初所具有的政治意涵,是由上而下的權力體現,紀念著掌權者的榮光。二戰結束後,以納粹對猶太人和其他少數族裔的種族屠殺為起點,紀念碑意義開始轉向,成為對苦難的凝視和銘記。不只紀念的對象和性質改變,設置過程中的權力運作也逐漸變化,由下而上的民間力量,逐漸在紀念碑的討論中浮現。

雖然冷戰的對峙,帶來全新的政治動員,東德又在蘇聯遙控下建立獨裁體制,東西雙方多數紀念碑,依舊體現著官方的意志。但越來越多的學者、藝術家走入民間,由大眾的視角針對相關議題發聲。倘若官方立碑追求的是封閉的結論,打造宣傳的樣板,那麼來自大眾的觀點,尋求的則是開放的討論,期盼多聲道的永續對話。

在第一部的基礎上,第二部「記得的方法」和第三部「今日,未盡的總總」則以特定案例,進行專題式的分析。第二部聚焦於當紀念碑和反省歷史畫上等號,在這樣的社會共識下,該如何實際運作。作者列舉的實例,突顯紀念碑可以是去中心化,不需政府主導或認證的動態實踐。

如藝術家鈞特.丹姆尼科(Gunter Demnig)發想的〈絆腳石〉計畫,以10公分正方形的黃銅片,上面標示著集中營受難者,最後居住、出現或被捕的地點,四散於城市的街頭。藝術家的發想,受到民間的推廣和挪用,至2019年已有7萬5000塊,並出現相似的仿傚。這項非官方的計畫,引起了正反的爭論,經由這些爭論,更加深刻了這些微小〈絆腳石〉象徵的意義。

〈絆腳石〉(Photo_ Simon Mannweiler, CC BY-SA 4.0)

又或者像是悼念納粹時期,遭強迫絕育和安樂死受難者的「灰巴士紀念碑」,亦是由民間所發起,挑戰著政府的猶豫和缺席。設計者以當年負責運載的巴士為藍本,打造成一座從中間對剖的水泥塑像,置於施行迫害的療養院舊址門口,形成一條必經通路,還原當時押解受害者進入療養機構的意象。其後更複製了另一座可拆解、搬遷的〈灰巴士紀念碑〉,移動至當年其他執行滅絕之地,藉由這樣暫時性的樹碑,引起各方的討論,直到當地形成共識,建立常態性的紀念或保存機構,〈灰巴士紀念碑〉即動身離去。

類似的「反紀念碑概念」,不僅讓紀念碑避免「再度樹立、或是協助建立某種絕對的權力象徵」,更進而藉由動態的爭論,創造出批判暴政暴行的語彙和論述,落實紀念碑所欲達成的警示效果。

書中還有許多值得深思的紀念碑案例,打破對紀念碑僵化的刻板印象,開啟更多想像的可能。誠如藝術家約亨.蓋茨(Jochen Gerz)所言:「當人們都能透過記憶之不可見的圖像而保持警醒時,終有一天,我們將抵達一個不再需要任何反法西斯紀念碑的地方。」當代以反省歷史為出發的紀念碑,終極的理想,是希望促使世上不再有需要紀念碑悼念的暴行。

然而全書第三部顯示了,不管是19世紀以來的殖民問題,再到90年代的新納粹團體,以及日後對難民的攻擊,德國社會總是有著各式新舊交雜的問題等待解決。或許,只要人性中的「惡」存在一天,就必須不斷以紀念碑去激起「善」的力量。如果這些暴政惡行都來自於專制與獨裁,那麼紀念碑就必須以「民主」來與之相對。最後一節〈紀念碑的設置程序〉雖然篇幅不大,卻整理歸納了德國紀念碑設立的歷程,特別強調讓民眾的聲音和力量,從發想、競圖到完成,都必需全程參與其中。

以民主打造的紀念碑,才具有對抗專制暴政的力量。對於記憶的留存,每個人都有詮釋的權利,紀念碑設置的民主化和公共化,是紀念碑由設置到建碑後的應用都應守護的原則。這當然蘊藏風險,但危機亦是轉機,意義的浮動反而更能引領人們深入歷史。

「門一旦被打開,往後便是意義鬥爭的時代,隨著社會、政經背景之轉變,對於不義的紀念也勢必再度調整,透過一次次的論辯,對歷史進行再一次的評價,甚至是將碑推倒或補述,都是可能的。」

倘若只是期待以「規約」心態,試圖凝固紀念碑的意義,如作者直指為「民主的怠惰」,紀念碑也將會在無法新陳代謝,獲取和當下的意義連結,成為漠然以待的存在。

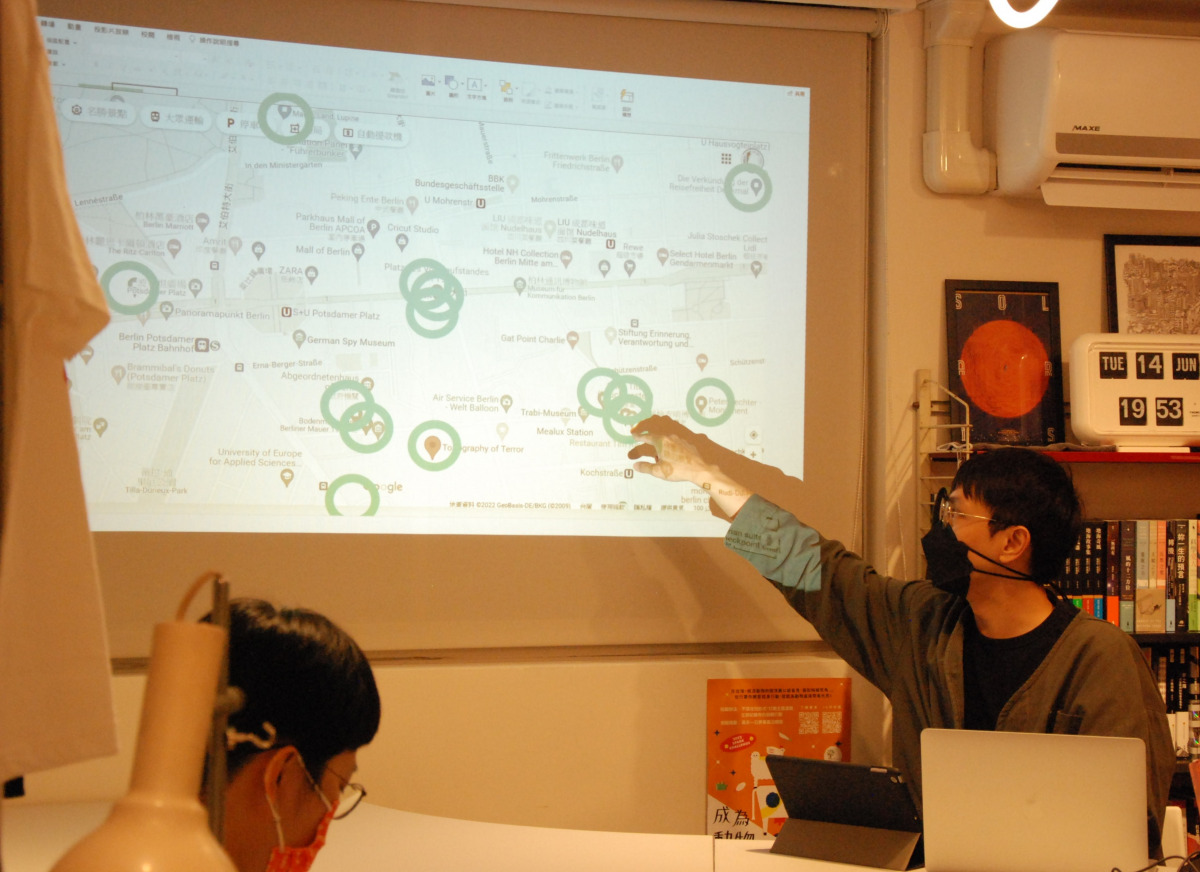

《不只哀悼:如果記憶有形狀》中文版問世後,有一系列對談活動,其中一場在飛地書店舉行,由六四記憶人權博物館總策展人長平、飛地書店創辦人張潔平,與作者鄭安齊對談。最後的現場問答階段,在熱烈的討論後,作者總結道:「歷史是要連結,而不是繼承。」意即紀念碑甚或歷史,都必須要不斷地和人們產生連結,人們才能理解或感受過去,而不是將某些記憶,固化成為教條,生硬地要後人接受。

作者鄭安齊於飛地書店的座談(攝影:陳韋臻)

強調民主化、公共化的「連結」,而不是邏輯和暴政相仿的強迫「繼承」,正概括了全書的要旨所在,也回答了本文一開始所提出質問。

身處臺灣的我們已擁有為數不少的紀念碑,每一座碑都應該扮演一個連結歷史的起點。當有形之碑完成的當下,關於無形記憶的討論才正要開始,需要生活在這片土地上不同背景、立場的人們投入,經由無數次的對話,深化對過去的認識,思索我們想要的未來。

這不只是為了紀念碑的活化,更是為了守護我們得來不易的民主。●

|

不只哀悼:如果記憶有形狀 不只哀悼:如果記憶有形狀

作者:鄭安齊

出版:沃時文化

定價:720元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:鄭安齊

1985年生於台灣台南,2012年起暫居德國柏林,現為奧登堡大學藝術教育博士生,柏林藝術大學脈絡中的藝術研究中心碩士。研究主要聚焦於藝術、(體制外)教育、政治及社會之間的交互關係和張力;近年以團體的方式,於公共空間進行藝術計畫,曾加入「不願面對的紀念碑—在『承重體』的藝術計畫」(柏林,2013),共同發起「共造城市-都市規劃的民主想像」(台灣,2018、2019)。曾任《藝術家》雜誌海外特約、駐德代表處文化組德國藝文生態系調研規劃調研助理、「不義遺址標示系統設計規劃」案顧問,另撰寫文化政策及藝術相關文章,散見於藝文媒體。

|

Tags:

在臺灣,紀念碑四散於我們日常的生活,就如同《不只哀悼:如果記憶有形狀》的副標,當記憶在時間侵蝕下不斷逝去,我們需要具體形狀的物件,將抽象的記憶留下。但紀念碑的存在不只是單純為了對抗遺忘,也是對於在龐雜的過去中,哪些重要的歷史不該輕易抺去,需要在今日反覆重返、從中獲取教訓的宣示。

然而,不管這些紀念碑原本立意多麼良善,一旦融入日常,換來的往往是感覺突兀的匆匆一瞥,或者更常見的,全然的忽略與漠視。

就拿我工作的埔里為例,鎮上的愛蘭橋頭立著一座由南投出身的雕塑家白滄沂,以枯木為發想的銅製作品〈圓而不圓〉,用來紀念二二八事件時,二七部隊在當地和官方軍隊作戰的烏牛欄戰役。這座紀念碑是九二一災後重建工程的一環,不只重建舊稱「烏牛欄吊橋」的愛蘭橋,更希望藉著立碑將這座橋的歷史呈現在世人面前。2004年立的碑石下方,有當時南投縣長林宗男署名的碑文,概略交待烏牛欄戰役的經過,並強調希望藉由紀念碑傳達「全民心靈寄望之和平,與互相依存的族群融合」的理念。

愛蘭橋是埔里連外的重要道路之一,也是暨南大學師生前往鎮上的必經道路,但又有多少人在往返的路程中,對橋旁的紀念碑多所留意?更遑論去理解紀念碑所承載的歷史或理念。

這當然不是單一紀念碑獨有的現象,即使在首都臺北,我們一樣可以追問,有多少人會特意在二二八紀念公園的「中央二二八紀念碑」,或凱達格蘭大道上的「白色恐怖政治受難者紀念碑」前面駐足?這還是在交通方便、車水馬龍的臺北車站附近。我相信不論你身處在哪一座城市,應該都可以找到這類被漠然以對的紀念物。

一旦紀念碑成為尋常,它所傳遞的記憶也必然流失,擁有形狀,並非就能確保存在。在一時熱度後,更多的是漫長的冷漠。有形的記念碑僅是在現實之中,具體演繹著無形的記憶如何被遺忘。

鄭安齊的《不只哀悼:如果記憶有形狀》,正是透過德國戰後紀念碑的演變,試圖去回應為何理當讓記憶得到彰顯的紀念碑,最後竟成為日常無感的存在。

書中提及的紀念碑各式各樣,以首都柏林為中心,擴及全德國。鉅細靡遺的介紹,甚至讓本書帶有另類旅遊書籍的意味,類似《叛民城市:臺北暗黑旅誌》、《翻轉首爾:叛民城市議題漫遊》那樣,讓人可以按圖索驥,在德國進行一場不義遺址的考察之旅。

一座座紀念碑的介紹,只是本書開展論述的例證,作者最核心的關切,在於藉由對德國二次戰後迄今各大紀念碑的考察,強調紀念碑/物的設置,不單是為了哀悼過去,更是面向現代,並進一步能形塑未來的文化工程。正因為具有這樣積極的意義,紀念碑/物的價值絕不只是靜態的存有與否而已,而是藉由設由紀念碑/物的出現與存在,開啟一連串動態的對話和實踐。

作者在〈序言〉指出,紀念碑並非為了追求蓋棺論定的歷史評斷而設,它絕非終點或句號,而是「需要動態地,即不斷改變、刪減及增補的工作」。以「有形」的藝術手法,賦與記憶固態的形體,替人們開啟重新省思過去的「無形」場域,讓不同的權力與主張,在其中論述、爭論,持續謀求歷史共識的可能。只有當紀念碑/物持續動態的運轉,才能將人們從當下帶入過去,真切認清不公不義,打造公義的未來。

《不只哀悼》共分為三部,第一部「轉型之長路」占全書最大篇幅,順著時序,扼要介紹從19世紀以來,德國紀念碑設置的歷史。最初紀念碑是官方用來頌揚民族的勝利,至納粹崛起當作政治宣傳的工具,突顯紀念碑在最初所具有的政治意涵,是由上而下的權力體現,紀念著掌權者的榮光。二戰結束後,以納粹對猶太人和其他少數族裔的種族屠殺為起點,紀念碑意義開始轉向,成為對苦難的凝視和銘記。不只紀念的對象和性質改變,設置過程中的權力運作也逐漸變化,由下而上的民間力量,逐漸在紀念碑的討論中浮現。

雖然冷戰的對峙,帶來全新的政治動員,東德又在蘇聯遙控下建立獨裁體制,東西雙方多數紀念碑,依舊體現著官方的意志。但越來越多的學者、藝術家走入民間,由大眾的視角針對相關議題發聲。倘若官方立碑追求的是封閉的結論,打造宣傳的樣板,那麼來自大眾的觀點,尋求的則是開放的討論,期盼多聲道的永續對話。

在第一部的基礎上,第二部「記得的方法」和第三部「今日,未盡的總總」則以特定案例,進行專題式的分析。第二部聚焦於當紀念碑和反省歷史畫上等號,在這樣的社會共識下,該如何實際運作。作者列舉的實例,突顯紀念碑可以是去中心化,不需政府主導或認證的動態實踐。

如藝術家鈞特.丹姆尼科(Gunter Demnig)發想的〈絆腳石〉計畫,以10公分正方形的黃銅片,上面標示著集中營受難者,最後居住、出現或被捕的地點,四散於城市的街頭。藝術家的發想,受到民間的推廣和挪用,至2019年已有7萬5000塊,並出現相似的仿傚。這項非官方的計畫,引起了正反的爭論,經由這些爭論,更加深刻了這些微小〈絆腳石〉象徵的意義。

又或者像是悼念納粹時期,遭強迫絕育和安樂死受難者的「灰巴士紀念碑」,亦是由民間所發起,挑戰著政府的猶豫和缺席。設計者以當年負責運載的巴士為藍本,打造成一座從中間對剖的水泥塑像,置於施行迫害的療養院舊址門口,形成一條必經通路,還原當時押解受害者進入療養機構的意象。其後更複製了另一座可拆解、搬遷的〈灰巴士紀念碑〉,移動至當年其他執行滅絕之地,藉由這樣暫時性的樹碑,引起各方的討論,直到當地形成共識,建立常態性的紀念或保存機構,〈灰巴士紀念碑〉即動身離去。

類似的「反紀念碑概念」,不僅讓紀念碑避免「再度樹立、或是協助建立某種絕對的權力象徵」,更進而藉由動態的爭論,創造出批判暴政暴行的語彙和論述,落實紀念碑所欲達成的警示效果。

書中還有許多值得深思的紀念碑案例,打破對紀念碑僵化的刻板印象,開啟更多想像的可能。誠如藝術家約亨.蓋茨(Jochen Gerz)所言:「當人們都能透過記憶之不可見的圖像而保持警醒時,終有一天,我們將抵達一個不再需要任何反法西斯紀念碑的地方。」當代以反省歷史為出發的紀念碑,終極的理想,是希望促使世上不再有需要紀念碑悼念的暴行。

然而全書第三部顯示了,不管是19世紀以來的殖民問題,再到90年代的新納粹團體,以及日後對難民的攻擊,德國社會總是有著各式新舊交雜的問題等待解決。或許,只要人性中的「惡」存在一天,就必須不斷以紀念碑去激起「善」的力量。如果這些暴政惡行都來自於專制與獨裁,那麼紀念碑就必須以「民主」來與之相對。最後一節〈紀念碑的設置程序〉雖然篇幅不大,卻整理歸納了德國紀念碑設立的歷程,特別強調讓民眾的聲音和力量,從發想、競圖到完成,都必需全程參與其中。

以民主打造的紀念碑,才具有對抗專制暴政的力量。對於記憶的留存,每個人都有詮釋的權利,紀念碑設置的民主化和公共化,是紀念碑由設置到建碑後的應用都應守護的原則。這當然蘊藏風險,但危機亦是轉機,意義的浮動反而更能引領人們深入歷史。

倘若只是期待以「規約」心態,試圖凝固紀念碑的意義,如作者直指為「民主的怠惰」,紀念碑也將會在無法新陳代謝,獲取和當下的意義連結,成為漠然以待的存在。

《不只哀悼:如果記憶有形狀》中文版問世後,有一系列對談活動,其中一場在飛地書店舉行,由六四記憶人權博物館總策展人長平、飛地書店創辦人張潔平,與作者鄭安齊對談。最後的現場問答階段,在熱烈的討論後,作者總結道:「歷史是要連結,而不是繼承。」意即紀念碑甚或歷史,都必須要不斷地和人們產生連結,人們才能理解或感受過去,而不是將某些記憶,固化成為教條,生硬地要後人接受。

強調民主化、公共化的「連結」,而不是邏輯和暴政相仿的強迫「繼承」,正概括了全書的要旨所在,也回答了本文一開始所提出質問。

身處臺灣的我們已擁有為數不少的紀念碑,每一座碑都應該扮演一個連結歷史的起點。當有形之碑完成的當下,關於無形記憶的討論才正要開始,需要生活在這片土地上不同背景、立場的人們投入,經由無數次的對話,深化對過去的認識,思索我們想要的未來。

這不只是為了紀念碑的活化,更是為了守護我們得來不易的民主。●

作者:鄭安齊

出版:沃時文化

定價:720元

【內容簡介➤】

作者簡介:鄭安齊

1985年生於台灣台南,2012年起暫居德國柏林,現為奧登堡大學藝術教育博士生,柏林藝術大學脈絡中的藝術研究中心碩士。研究主要聚焦於藝術、(體制外)教育、政治及社會之間的交互關係和張力;近年以團體的方式,於公共空間進行藝術計畫,曾加入「不願面對的紀念碑—在『承重體』的藝術計畫」(柏林,2013),共同發起「共造城市-都市規劃的民主想像」(台灣,2018、2019)。曾任《藝術家》雜誌海外特約、駐德代表處文化組德國藝文生態系調研規劃調研助理、「不義遺址標示系統設計規劃」案顧問,另撰寫文化政策及藝術相關文章,散見於藝文媒體。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

書評》如何接納難民,已成歐盟內部最大分歧──從德國現況看《請帶我穿越這片海洋》

*** 閱讀更多

書評》沒有轉型正義,愛與恨都走不下去

閱讀更多

與故事去更遠的地方II》打入德國,歐洲書探牽線 ft.德文版《炒飯狙擊手》的人脈網

閱讀更多