▇我就是這樣開始寫新住民二代的

小說家陳又津出生於新北市三重區,父親為福建榮民,母親為印尼華僑。著有小說《少女忽必烈》、《跨界通訊》,2015年出版非虛構作品《準台北人》,描繪自己的成長故事,並採訪多位新二代移民。主持人李志德以「巧克力薄荷冰淇淋」形容她的作品——將大時代比喻成巧克力,打成碎片放在她個人化的生活(薄荷冰淇淋)中,所以嚐來仍是薄荷冰淇淋。這樣的寫作方式,李志德請教陳又津:是刻意為之,或者自然而成?

陳又津:我其實是從虛構這一方走到非虛構寫作的,大學時候念的是戲劇,從三幕劇結構開始學習說故事。我寫作的時候比較在意「從哪裡開始?」、「從哪裡結束?」,然後要帶給大家「怎樣的情緒?」,但那時候為什麼我會從一個寫虛構的人變成非虛構呢?

我發現我在很多場合上,沒辦法告訴別人我從哪裡來。無法給出一個簡短而有力的回答,甚至「妳是台北人嗎?」我也沒辦法回答出來。我家住三重,這是一個衛星城市,三重算不算「天龍人」呢?我是非常懷疑的。

我看到村上春樹寫《地下鐵事件》時,他想採訪「沙林毒氣事件」的相關人,結果,他發現大部分的人都不想談——有些是受到很嚴重的創傷,但有些人則說:「沒有啦!我也沒有受到什麼嚴重的傷害,就是那幾天呼吸道比較不好而已,沒有什麼嚴重的傷害,你去問別人吧,別人更有資格被問。」

很多朋友看過我書稿寫很多父親、母親的經歷,便問我:「那妳呢?妳自己在哪裡?」我就想到我這樣的小孩,學名應該叫「新住民二代」。

很多朋友看過我書稿寫很多父親、母親的經歷,便問我:「那妳呢?妳自己在哪裡?」我就想到我這樣的小孩,學名應該叫「新住民二代」。

我知道很多人跟我一樣背景,但我們的想法卻是完全不同的。我就想,沒關係,雖然以前沒有認識這些人,但我可以一個一個問。我就這樣土法煉鋼到處問,很多人會跟我分享求學和家庭經歷,我才發現:我們這一群人,就是完完全全的不一樣。

雖然大可把這些材料應用在小說中,可那時我覺得確實有一種急迫性,如果可以早一天讓大家知道,那就早一天知道。所以我才以非虛構的方式,撰寫了很多關於新二代的採訪。

▇我並不相信書寫可以改變什麼

擔任過記者、志工和NGO工作者的阿潑,作品曾獲許多大獎,如兩岸交流紀實文學獎、全球華文文學星雲獎報導文學類獎、鍾肇政文學獎報導文學類、開卷好書獎等等。著有《日常的中斷:人類學家眼中的災後報告書》、《介入的旁觀者》、《憂鬱的邊界:一段跨越身分與國族的人類學旅程》,皆為非虛構寫作的作品。主持人首先介紹阿潑的人類學背景,並詢問多元的素材如何彼此連結,以及人類學追求對她的助益為何?

阿潑:我對又津的觀察是,不管她宣稱作品是小說、戲劇或非虛構,她的寫作多少都是在現實的框架裡。我常常看到她的便利貼,記錄著一些點子,那些點子可能正是根據真實發生的事。

我要說的是,我們其實活在一個很現實的世界。新聞報導是描述這個世界的一種方式,從我18歲開始學寫新聞前,我對新聞還有所憧憬時,我就開始去試著理解這是一個什麼樣的行業?或什麼樣的工作?

後來隨著年紀增長,我發覺這樣的Know How和技術已經不足以去檢視真相了。不要說現在的假新聞,即使記者很認真寫他覺得的真新聞,它都不是真的,有點像摸大象,你永遠只能摸到一條腿或一個鼻子。

我在想,去讀人類學以前,我其實就對這個行業有非常強烈的失望。那個失望在我《介入的旁觀者》後面有寫,或者依據我採訪的那位中國調查記者的話來寫是:「我並不相信書寫可以改變什麼」,一直到現在,雖然我還是不停在寫,但我也不斷告訴自己:「我寫這個也沒多少人會看,就算看了,其實什麼都不能改變。」

所以為什麼是人類學的介入呢?我對新聞跟書寫徹底絕望的時候,突然發覺它們對這世界沒有任何意義,而我去學人類學,是因為我想學習站在第一線。

所以為什麼是人類學的介入呢?我對新聞跟書寫徹底絕望的時候,突然發覺它們對這世界沒有任何意義,而我去學人類學,是因為我想學習站在第一線。

不論社區工作者、田野工作者,或是我有一陣子熱衷到偏遠地區或第三世界國家當志工,人類學的知識幫我進入田野。我後來發現我在雜誌、書籍或其他的寫作中,都還是要去服從某些書寫的框架,可是我必須要長出一個眼睛,是我可以看到那個世界真實的血肉,甚至可以繞到反方去看的。我不一定寫得出來,可是我至少要知道,我寫的東西不是絕對的真實。

「人類學之於我」是這樣的作用,這可能跟很多人類學家宣稱的不一樣。那些人類學家是真真實實、扎實地在做他的研究,但對我來說,人類學是我放棄新聞技巧時,另外一種新的視野。我必須再強調,不只人類學,大部分大眾傳播科系其實是奠基在社會科學之上,一方面還是有社會學。這些知識的補足,只是告訴自己,目前抱持的工作方法或我相信的那些東西不是絕對的,我必須要一直提醒自己這件事。

▇寫書,是為了幫記者這個行業掙一口氣

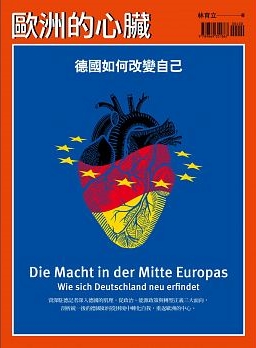

自由記者林育立,旅居柏林,長年為台灣和德國媒體撰稿,著有《歐洲的心臟:德國如何改變自己》,解析兩德統一後政治、能源政策與轉型正義各方議題,深受好評,目前擔任中央社駐德國記者。主持人首先指出,中央通訊社的新聞通常是精要且即時的,請教林育立如何從簡要的日常新聞,勾勒出一部完整的專書。

林育立:首先談我為什麼會寫一本書。我會寫書,是因為當了記者幾年之後,發現這個行業越來越不受到重視,記者不再是受人尊重的行業,大家普遍瞧不起記者。可是我明明覺得「新聞業」非常重要,一個國家要有好的媒體,對國家、對人民、對整個民主運作,都非常重要。

我會有這樣的感受,是因為我在中央社做幾年之後,適逢網路興起,同世代很多記者都離開了媒體圈。那個時候我也思考去留,後來我決定留在媒體圈,開始當起了自由記者。

那時候,即時新聞的問題已經出來了,我也常在想,應該要怎樣掙脫這個牢籠?我開始寫深度的、系列的報導,然後自己發展題目來寫作,而後找媒體投稿,一次寫上千字至三萬字。過程中,我慢慢培養出興趣,再慢慢去累積文字。在一個議題中,十萬字裡頭大概有三、四萬字最後可以被出版。

當時,寫一本書的動機非常簡單:為我們記者這個行業掙一口氣。

我在德國看到的非虛構寫作的寫手,不只學者,有很多都是記者。記者在這些國家這麼有影響力,但為什麼台灣的記者無法受到尊重呢?我們知道有「端傳媒」、有「中央社」,可是我們不知道《聯合報》的總編輯是誰,他們也不太跟社會互動,這跟我在西方社會看到的情況不一樣。

譬如《紐約時報》,我會記得哪幾個文章一定要看,因為好媒體是一定有幾個有名的記者,這些記者都是著作等身的,他們寫了很多書。我有一點想要模仿他們的味道,想試試看,我也希望台灣有更多記者投入非虛構寫作。

記者在通訊社裡寫作,或即時新聞的寫作,我們的訓練是用兩、三百字要讓讀者在5秒鐘、10秒鐘內就要吸收,很快就可以移到下一則新聞。記者必須確定讀者在很短的時間內,能夠掌握到新聞的精華,這是我們平常的訓練。

沒錯,我們一天到晚到前線去,然後寫出幾百字,可是我們明明看到了很多東西,聞到現場的氣味、看到那裡的顏色,這些東西我們明明也看到了。於是,開始寫作時,我試著不只去記錄那5個W的事情,不只是將採訪忠實記錄下來,而是記錄現場的那個感覺。將這個事件跟當時的時事關係,寫到筆記本中,也加入自己的心得,這些東西就是血和肉,再慢慢把三、五百字擴大到一千字、五千字到最後上萬字的文章。

沒錯,我們一天到晚到前線去,然後寫出幾百字,可是我們明明看到了很多東西,聞到現場的氣味、看到那裡的顏色,這些東西我們明明也看到了。於是,開始寫作時,我試著不只去記錄那5個W的事情,不只是將採訪忠實記錄下來,而是記錄現場的那個感覺。將這個事件跟當時的時事關係,寫到筆記本中,也加入自己的心得,這些東西就是血和肉,再慢慢把三、五百字擴大到一千字、五千字到最後上萬字的文章。

有一個東西是我沒學過的,就是怎麼樣去組織一個故事?一個好讀的故事,那是有方法的,可以去跟編劇學,可以去跟小說家學,這幾乎是一門學問。在德國有一套自己的傳統,許多其他地方也有。

我可以理解阿潑說的,我們做記者做久了,會覺得很無力,開始質疑新聞書寫的意義到底為何?今天的題目叫「非虛構寫作如何回應當代議題」,可是我們所寫的東西,在這個資訊爆炸的時代,真的發揮不到什麼效用,但這些東西會在後來寫書的過程中慢慢累積。剛好市面上現在有不少給記者看的書,有意投入非虛構的寫作者,不妨也可找來讀一讀。●

看不過癮嗎?作家阿潑專訪,下週即將刊登,敬請期待。

攝影:王志元

Tags:

左起:《端傳媒》總編輯李志德,作家阿潑、陳又津、林育立。

「非虛構寫作」是近年頗受重視的寫作型態,2018華文朗讀節以「『非虛構寫作』如何回應當代議題」為題,由《端傳媒》總編輯李志德主持,邀請作家陳又津、阿潑、林育立與談。三位作家朗讀完自己的作品後,在主持人的引導下分述己見,以下為當日菁華。

紀錄:張曜/整理:陳彥明

▇我就是這樣開始寫新住民二代的

小說家陳又津出生於新北市三重區,父親為福建榮民,母親為印尼華僑。著有小說《少女忽必烈》、《跨界通訊》,2015年出版非虛構作品《準台北人》,描繪自己的成長故事,並採訪多位新二代移民。主持人李志德以「巧克力薄荷冰淇淋」形容她的作品——將大時代比喻成巧克力,打成碎片放在她個人化的生活(薄荷冰淇淋)中,所以嚐來仍是薄荷冰淇淋。這樣的寫作方式,李志德請教陳又津:是刻意為之,或者自然而成?

陳又津:我其實是從虛構這一方走到非虛構寫作的,大學時候念的是戲劇,從三幕劇結構開始學習說故事。我寫作的時候比較在意「從哪裡開始?」、「從哪裡結束?」,然後要帶給大家「怎樣的情緒?」,但那時候為什麼我會從一個寫虛構的人變成非虛構呢?

我發現我在很多場合上,沒辦法告訴別人我從哪裡來。無法給出一個簡短而有力的回答,甚至「妳是台北人嗎?」我也沒辦法回答出來。我家住三重,這是一個衛星城市,三重算不算「天龍人」呢?我是非常懷疑的。

我看到村上春樹寫《地下鐵事件》時,他想採訪「沙林毒氣事件」的相關人,結果,他發現大部分的人都不想談——有些是受到很嚴重的創傷,但有些人則說:「沒有啦!我也沒有受到什麼嚴重的傷害,就是那幾天呼吸道比較不好而已,沒有什麼嚴重的傷害,你去問別人吧,別人更有資格被問。」

我知道很多人跟我一樣背景,但我們的想法卻是完全不同的。我就想,沒關係,雖然以前沒有認識這些人,但我可以一個一個問。我就這樣土法煉鋼到處問,很多人會跟我分享求學和家庭經歷,我才發現:我們這一群人,就是完完全全的不一樣。

雖然大可把這些材料應用在小說中,可那時我覺得確實有一種急迫性,如果可以早一天讓大家知道,那就早一天知道。所以我才以非虛構的方式,撰寫了很多關於新二代的採訪。

▇我並不相信書寫可以改變什麼

擔任過記者、志工和NGO工作者的阿潑,作品曾獲許多大獎,如兩岸交流紀實文學獎、全球華文文學星雲獎報導文學類獎、鍾肇政文學獎報導文學類、開卷好書獎等等。著有《日常的中斷:人類學家眼中的災後報告書》、《介入的旁觀者》、《憂鬱的邊界:一段跨越身分與國族的人類學旅程》,皆為非虛構寫作的作品。主持人首先介紹阿潑的人類學背景,並詢問多元的素材如何彼此連結,以及人類學追求對她的助益為何?

阿潑:我對又津的觀察是,不管她宣稱作品是小說、戲劇或非虛構,她的寫作多少都是在現實的框架裡。我常常看到她的便利貼,記錄著一些點子,那些點子可能正是根據真實發生的事。

我要說的是,我們其實活在一個很現實的世界。新聞報導是描述這個世界的一種方式,從我18歲開始學寫新聞前,我對新聞還有所憧憬時,我就開始去試著理解這是一個什麼樣的行業?或什麼樣的工作?

後來隨著年紀增長,我發覺這樣的Know How和技術已經不足以去檢視真相了。不要說現在的假新聞,即使記者很認真寫他覺得的真新聞,它都不是真的,有點像摸大象,你永遠只能摸到一條腿或一個鼻子。

我在想,去讀人類學以前,我其實就對這個行業有非常強烈的失望。那個失望在我《介入的旁觀者》後面有寫,或者依據我採訪的那位中國調查記者的話來寫是:「我並不相信書寫可以改變什麼」,一直到現在,雖然我還是不停在寫,但我也不斷告訴自己:「我寫這個也沒多少人會看,就算看了,其實什麼都不能改變。」

不論社區工作者、田野工作者,或是我有一陣子熱衷到偏遠地區或第三世界國家當志工,人類學的知識幫我進入田野。我後來發現我在雜誌、書籍或其他的寫作中,都還是要去服從某些書寫的框架,可是我必須要長出一個眼睛,是我可以看到那個世界真實的血肉,甚至可以繞到反方去看的。我不一定寫得出來,可是我至少要知道,我寫的東西不是絕對的真實。

「人類學之於我」是這樣的作用,這可能跟很多人類學家宣稱的不一樣。那些人類學家是真真實實、扎實地在做他的研究,但對我來說,人類學是我放棄新聞技巧時,另外一種新的視野。我必須再強調,不只人類學,大部分大眾傳播科系其實是奠基在社會科學之上,一方面還是有社會學。這些知識的補足,只是告訴自己,目前抱持的工作方法或我相信的那些東西不是絕對的,我必須要一直提醒自己這件事。

▇寫書,是為了幫記者這個行業掙一口氣

自由記者林育立,旅居柏林,長年為台灣和德國媒體撰稿,著有《歐洲的心臟:德國如何改變自己》,解析兩德統一後政治、能源政策與轉型正義各方議題,深受好評,目前擔任中央社駐德國記者。主持人首先指出,中央通訊社的新聞通常是精要且即時的,請教林育立如何從簡要的日常新聞,勾勒出一部完整的專書。

林育立:首先談我為什麼會寫一本書。我會寫書,是因為當了記者幾年之後,發現這個行業越來越不受到重視,記者不再是受人尊重的行業,大家普遍瞧不起記者。可是我明明覺得「新聞業」非常重要,一個國家要有好的媒體,對國家、對人民、對整個民主運作,都非常重要。

我會有這樣的感受,是因為我在中央社做幾年之後,適逢網路興起,同世代很多記者都離開了媒體圈。那個時候我也思考去留,後來我決定留在媒體圈,開始當起了自由記者。

那時候,即時新聞的問題已經出來了,我也常在想,應該要怎樣掙脫這個牢籠?我開始寫深度的、系列的報導,然後自己發展題目來寫作,而後找媒體投稿,一次寫上千字至三萬字。過程中,我慢慢培養出興趣,再慢慢去累積文字。在一個議題中,十萬字裡頭大概有三、四萬字最後可以被出版。

當時,寫一本書的動機非常簡單:為我們記者這個行業掙一口氣。

我在德國看到的非虛構寫作的寫手,不只學者,有很多都是記者。記者在這些國家這麼有影響力,但為什麼台灣的記者無法受到尊重呢?我們知道有「端傳媒」、有「中央社」,可是我們不知道《聯合報》的總編輯是誰,他們也不太跟社會互動,這跟我在西方社會看到的情況不一樣。

譬如《紐約時報》,我會記得哪幾個文章一定要看,因為好媒體是一定有幾個有名的記者,這些記者都是著作等身的,他們寫了很多書。我有一點想要模仿他們的味道,想試試看,我也希望台灣有更多記者投入非虛構寫作。

記者在通訊社裡寫作,或即時新聞的寫作,我們的訓練是用兩、三百字要讓讀者在5秒鐘、10秒鐘內就要吸收,很快就可以移到下一則新聞。記者必須確定讀者在很短的時間內,能夠掌握到新聞的精華,這是我們平常的訓練。

有一個東西是我沒學過的,就是怎麼樣去組織一個故事?一個好讀的故事,那是有方法的,可以去跟編劇學,可以去跟小說家學,這幾乎是一門學問。在德國有一套自己的傳統,許多其他地方也有。

我可以理解阿潑說的,我們做記者做久了,會覺得很無力,開始質疑新聞書寫的意義到底為何?今天的題目叫「非虛構寫作如何回應當代議題」,可是我們所寫的東西,在這個資訊爆炸的時代,真的發揮不到什麼效用,但這些東西會在後來寫書的過程中慢慢累積。剛好市面上現在有不少給記者看的書,有意投入非虛構的寫作者,不妨也可找來讀一讀。●

看不過癮嗎?作家阿潑專訪,下週即將刊登,敬請期待。

攝影:王志元

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.369》出烤箱的好日子

延伸閱讀

現場》被現實地穿透過 ──非虛構寫作:從田野到成書、編輯與作者的對話

過去幾年來,人類學在台灣的熱度慢慢升高,相關討論與作品也越來越多元。 Openbook閱讀誌與「百工裡的人類學家」邀請作家阿潑,及游擊文化公司編輯黃恩霖... 閱讀更多

中國書房》網路時代,誰在開發中國非虛構創作的「富礦」

閱讀更多

評論》「以圖治史」和「戰鬥姿態」:2017年非虛構圖文書的台灣觀察

閱讀更多