出生在南太平洋島嶼的女子,為何穿越千里,定居撒哈拉沙漠長達10年?為什麼會對沙丘、沙漠之狐、駱駝群與遊牧民族起了震動生命的共鳴,乃至於能拋下既有的生活、文明的享受?

不管是上網搜尋「蔡適任」或者翻閱她過往出版的書,會得到種種形象衝突的經歷:法國人類學與民族學博士、舞蹈老師、報導文學獎與兒童文學獎得主、作家,目前定居撒哈拉。

不管是地理的移動或身分的跳躍,蔡適任像人類學家持續採集與記錄各種人類行為。而在《蔡金麥與我》中,她回到己身,記錄自己與一隻耳廓狐的相遇相處。野生耳廓狐無意間闖入人類的領域,而她這個「異族」則為了救護狐狸,與貝都因傳統文化產生了種種衝突。

耳廓狐麥麥(圖源:《蔡金麥與我》/時報出版)

➤異族與異種

貝都因人排斥外人、重視家族血緣,男尊女卑,種種對當地人天經地義的觀念,對蔡適任這個異族來說,全然不適用,也不願遵守。這一次的衝突最為嚴重,她為了狐狸,被大嫂趕出家門。

那不是普通的狐狸,是撒哈拉耳廓狐(Vulpes zerda),淡金色皮毛,體型比貓小,由於耳朵特別大,因此也有「大耳狐」、「沙漠之狐」的別稱。2015年底,貝桑家的小孩為了捕獵野兔,在沙丘上放置捕獸夾,卻意外捕獲耳廓狐。發現時,他的兩隻前腳已經夾斷了。雖然摩洛哥法律禁止捕捉耳廓狐,但聽到蔡適任要帶一隻狐狸去醫院,大人們當成沒自己的事,「一哄而散」。

該拿這隻落難的野生狐狸怎麼辦?她隔海諮詢救護過野生動物的台灣朋友、獨自包車在沙漠中直驅小城藥房買藥、處理斷肢傷口與清洗、消毒抹藥與包紮、購買燈泡與電線自製保溫燈,而為了帶他就醫手術,得搭夜間巴士轉火車再搭上計程車……既然出手,就要有覺悟,這份覺悟落實到生活中,既狼狽又疲累,還包括狐狸隨時可能斷氣的恐懼。

儘管朋友第一時間提供建議,「可是台灣沒有耳廓狐,網路上的資訊也很少,只能在過程中持續摸索,自己應該有些做對了,也有做錯的。」

然而事情沒這麼簡單。在台灣的我們可能很難想像,要救一隻沙漠動物,得抵抗整個家族排山倒海而來的訕笑、憤怒與反對。比較溫和的意見來自家族中蔡適任喜歡的堂哥卜拉辛:「我知道台灣很遠,那裡的文化和生活很不一樣。但你畢竟在沙漠,還是得尊重傳統。」

這傳統來自於根深柢固的「人類優於動物」的想法,別說在醫療資源匱乏的沙漠,當地人要就醫都很困難了,怎麼有餘裕醫治狐狸?還加上遊牧民族極為重視自己人,外來者——不管是人或動物——都是異類。蔡適任在照顧麥麥的期間,無可抑止地感受到,在貝桑家族眼中,「我永遠是異族,就像麥麥永遠是野畜」。

對貝都因人來說,「狐狸就是狐狸,瘋了才幫動物取名字。」可是對蔡適任來說,「命名不為征服或統治,更無優越感,而是擁有連結。從此之後,這隻狐狸不再只是『一隻狐狸』,而是與我的生命擁有緊密連結,獨一無二的『那隻狐狸』。」

因為金色毛髮如同麥浪,蔡適任為他取名「蔡金麥」,暱稱「麥麥」。在幾乎無法闔眼的照顧下,麥麥的命保住了,可是截斷雙腳的他顯然無法獨自生活。為了讓這隻獨一無二的野生耳廓狐保有沙丘生活的習性,蔡適任為他在民宿院子中打造一方麥狐窩。經過一番磨難,「孩子們親手用土磚、泥土、蘆葦和乾草幫麥麥的狐窩完工了,連大人都讚不絕口!」

麥麥狐窩內部,有細沙及可藏身的洞穴。(圖源:《蔡金麥與我》/時報出版)

狐窩的打造接近沙丘的自然環境,麥麥可以曬太陽、吹風與躲藏。儘管將麥麥當成「家人」,蔡適任「學著用接近並理解他天性的方式去愛他、善待他,也在過程中更理解沙漠一些些。不再期望麥麥的行為像寵物後,才稍稍看得見更貼近真實的什麼,也才更能去『愛』。」

愛一隻野生動物需要大量的尊重,蔡適任看了聖修伯里的《遇見小王子》後得到很多啟發。「我從照顧麥麥的經驗去理解他(聖修伯里)怎麼寫狐狸。在《小王子》這本書中,小王子跟狐狸是接近的,可是身體並沒有接近。耳廓狐是野生的,人需要尊重此事,自然的力量才能進到心裡。」

➤即便是異族也要走進沙漠

在人類至上且物資匱乏的沙漠中,深刻的體會要付出代價。麥麥安居沒多久,蔡適任就因為貝桑家族的金孫——大嫂的兒子——朝麥麥丟石頭而跟大嫂吵架,最後導致被趕出家門。丈夫貝桑的反應是「為什麼對大嫂說那些沒禮貌的話?害他沒面子,更何況小孩比動物重要。」她直面對決的不僅是大嫂,更是遊牧民族根深柢固「男尊女卑」、「長幼有序」的傳統。

8年後,蔡適任談起麥麥被小孩丟石頭,還是氣到手握成拳。可說起自己被掃地出門的經過,口氣卻很平淡:「有些事情,我當成交易。如果我的狐狸在這裡安居是需要付費的,那我就付錢吧。」她說的是狐狸,也是自已的處境。

「我如果要待在撒哈拉,就要意識到,這個家族在壓榨我,但同時它也保護我。我是貝桑家族的提款機,可是如果我沒有跟他結婚,單獨一個外人在沙漠,那我就是大家的提款機。」沙漠居住不易,摩洛哥多年來發展觀光業,當地居民已經習慣將外國人等同於觀光客。即使她定居10年亦然。失去家族的保護,她很難留在沙漠,更難推動她對這塊「應許之地」的承諾。

麥麥在院子遊蕩,想抓他回狐窩,他便奮力跑給大家追。(圖源:《蔡金麥與我》/時報出版)

為什麼會對一塊千里之外的土地有這麼深的感情?因為蔡適任的生命在踏上撒哈拉沙漠後,起了決定性的改變。在這之前,她以公費生資格取得法國社科院(EHESS)人類學博士,念了10年書,卻對於學術是否更接近真實逐漸打上問號。淑世理想褪色,寫論文時迷上的舞蹈讓她感受到身心整合,本想回台以此為業,教學理念卻不符合台灣主流市場需求,此時還有人在網路上攻擊她。

人生至此,山窮水盡。她很想暫時離開台灣,便加入浩然基金會國際志願者計畫。她前往摩洛哥,在國際人權組織辦公室以外的時間,由於想多了解當地,主管建議她去撒哈拉,採訪遊牧民族音樂節。

這是蔡適任進入撒哈拉的契機。她當時跟著駱駝伕一上沙丘群,眼前的沙丘群一望無際,如海遼闊,她看到自己的眼淚一顆顆掉在沙丘上,瞬間蒸發吸收,就像悲傷也被撒哈拉帶走。

「我看到360度的地平線,覺得人很渺小,痛苦、悲傷、憤怒……都不重要了。從那時開始,覺得自己整個人不一樣。」

圖源:蔡適任

沙漠從此成了她的「應許之地」,在生命最低谷,撒哈拉接受了她。也因為她與撒哈拉的初相遇,並非觀光或追尋三毛足跡,而是為了採訪當地居民、了解氣候變遷如何衝擊沙漠、觀光業對遊牧民族生活的影響等。

這個切入點形塑了她在沙漠種樹、以北非傳統土夯築屋法打造了「綠建築」民宿,結合貝桑對沙漠自然地貌的理解,規劃民宿獨有的人文與生態路線,爾後與新進旅行社和半伴旅遊推出的深度導覽等,不但替相識的遊牧民族帶來工作機會,也讓貝桑家族婦女增加收入。當然,還包括透過書寫,讓外界理解沙漠,以及當地居民難以為外界所知的種種困難。

➤不同價值觀的橋樑

這些困難,包括女性遭受的壓迫。蔡適任說:「我是在婚姻中照顧麥麥,也因為我是女性,我感受到傳統文化對於女性的壓迫。」當地女性長久生長在「男尊女卑」的價值觀中,已將壓迫內化,反過來成為壓迫同為女性的她者。儘管大嫂經常向蔡適任索取食物與藥品,卻始終認定她只是丈夫貝桑的「附屬品」,而附屬品怎麼有資格管教她的兒子?

這樣的價值觀並非只存在遠方。蔡適任被大嫂趕出家門時在臉書寫出經過,不久看到一位男性朋友發文,說他有個人類學博士朋友,跑去沙漠,為了一隻狐狸跟夫家不愉快。「難道婚前沒有想清楚嗎?隱忍一下不就好了?」蔡適任看到之後留言:「隱忍只會帶來更多隱忍,委屈自己只會讓自己更委屈。」

有許多女性讀者感謝蔡適任,說出了自己在婚姻中不敢說的話。遠在天邊的「撒哈拉八點檔」不僅讓外界得以理解沙漠民族的艱難,也讓台灣的女性得以從他人婚姻觀看自己的真實。

《蔡金麥與我》不只講一隻受傷的狐狸,一段人與狐狸的關係,更像一個人類學家在採集旅程中,持續消化生命經歷帶來的體會。對蔡適任來說,麥麥只是不見,並沒有死在她眼前。「對我來說,如果我沒有將他好好寫出來,這件事就好像不會過去。」一直寫、一直整理,蔡適任終於釐清與麥麥相遇的意義:

「只要我有辦法照顧好沙丘上的生命,對麥麥就是好的。我只要繼續堅持自己對應許之地的理念,所有的善都會回到麥麥身上。」●

麥麥與沙漠上的足跡(圖源:《蔡金麥與我》/時報出版)

|

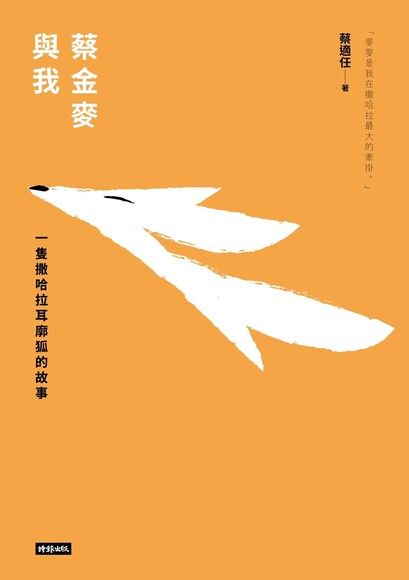

蔡金麥與我:一隻撒哈拉耳廓狐的故事 蔡金麥與我:一隻撒哈拉耳廓狐的故事

作者:蔡適任

出版:時報出版

定價:350元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:蔡適任

法國社科院(EHESS)文化人類學與民族學博士。

曾獲全球華文文學星雲獎報導文學首獎與評審推薦佳作、九歌現代少兒文學獎榮譽獎、桃園鍾肇政文學獎童話類副獎、國語日報兒童文學牧笛獎評審推薦獎、信誼兒童文學獎佳作。

著有《娑婆撒哈拉》、《撒哈拉,一片應許之地》、《沙漠化為一口井》、《管他的博士學位,跳舞吧》、《偏不叫她肚皮舞》及《鷹兒要回家》等。

此時旅居摩洛哥,開辦「天堂島嶼」民宿,戮力推動撒哈拉深度導覽、生態旅遊與沙漠種樹等行動,以回應氣候變遷下的我們的時代。

|

Tags:

出生在南太平洋島嶼的女子,為何穿越千里,定居撒哈拉沙漠長達10年?為什麼會對沙丘、沙漠之狐、駱駝群與遊牧民族起了震動生命的共鳴,乃至於能拋下既有的生活、文明的享受?

不管是上網搜尋「蔡適任」或者翻閱她過往出版的書,會得到種種形象衝突的經歷:法國人類學與民族學博士、舞蹈老師、報導文學獎與兒童文學獎得主、作家,目前定居撒哈拉。

不管是地理的移動或身分的跳躍,蔡適任像人類學家持續採集與記錄各種人類行為。而在《蔡金麥與我》中,她回到己身,記錄自己與一隻耳廓狐的相遇相處。野生耳廓狐無意間闖入人類的領域,而她這個「異族」則為了救護狐狸,與貝都因傳統文化產生了種種衝突。

➤異族與異種

貝都因人排斥外人、重視家族血緣,男尊女卑,種種對當地人天經地義的觀念,對蔡適任這個異族來說,全然不適用,也不願遵守。這一次的衝突最為嚴重,她為了狐狸,被大嫂趕出家門。

那不是普通的狐狸,是撒哈拉耳廓狐(Vulpes zerda),淡金色皮毛,體型比貓小,由於耳朵特別大,因此也有「大耳狐」、「沙漠之狐」的別稱。2015年底,貝桑家的小孩為了捕獵野兔,在沙丘上放置捕獸夾,卻意外捕獲耳廓狐。發現時,他的兩隻前腳已經夾斷了。雖然摩洛哥法律禁止捕捉耳廓狐,但聽到蔡適任要帶一隻狐狸去醫院,大人們當成沒自己的事,「一哄而散」。

該拿這隻落難的野生狐狸怎麼辦?她隔海諮詢救護過野生動物的台灣朋友、獨自包車在沙漠中直驅小城藥房買藥、處理斷肢傷口與清洗、消毒抹藥與包紮、購買燈泡與電線自製保溫燈,而為了帶他就醫手術,得搭夜間巴士轉火車再搭上計程車……既然出手,就要有覺悟,這份覺悟落實到生活中,既狼狽又疲累,還包括狐狸隨時可能斷氣的恐懼。

儘管朋友第一時間提供建議,「可是台灣沒有耳廓狐,網路上的資訊也很少,只能在過程中持續摸索,自己應該有些做對了,也有做錯的。」

然而事情沒這麼簡單。在台灣的我們可能很難想像,要救一隻沙漠動物,得抵抗整個家族排山倒海而來的訕笑、憤怒與反對。比較溫和的意見來自家族中蔡適任喜歡的堂哥卜拉辛:「我知道台灣很遠,那裡的文化和生活很不一樣。但你畢竟在沙漠,還是得尊重傳統。」

這傳統來自於根深柢固的「人類優於動物」的想法,別說在醫療資源匱乏的沙漠,當地人要就醫都很困難了,怎麼有餘裕醫治狐狸?還加上遊牧民族極為重視自己人,外來者——不管是人或動物——都是異類。蔡適任在照顧麥麥的期間,無可抑止地感受到,在貝桑家族眼中,「我永遠是異族,就像麥麥永遠是野畜」。

對貝都因人來說,「狐狸就是狐狸,瘋了才幫動物取名字。」可是對蔡適任來說,「命名不為征服或統治,更無優越感,而是擁有連結。從此之後,這隻狐狸不再只是『一隻狐狸』,而是與我的生命擁有緊密連結,獨一無二的『那隻狐狸』。」

因為金色毛髮如同麥浪,蔡適任為他取名「蔡金麥」,暱稱「麥麥」。在幾乎無法闔眼的照顧下,麥麥的命保住了,可是截斷雙腳的他顯然無法獨自生活。為了讓這隻獨一無二的野生耳廓狐保有沙丘生活的習性,蔡適任為他在民宿院子中打造一方麥狐窩。經過一番磨難,「孩子們親手用土磚、泥土、蘆葦和乾草幫麥麥的狐窩完工了,連大人都讚不絕口!」

狐窩的打造接近沙丘的自然環境,麥麥可以曬太陽、吹風與躲藏。儘管將麥麥當成「家人」,蔡適任「學著用接近並理解他天性的方式去愛他、善待他,也在過程中更理解沙漠一些些。不再期望麥麥的行為像寵物後,才稍稍看得見更貼近真實的什麼,也才更能去『愛』。」

愛一隻野生動物需要大量的尊重,蔡適任看了聖修伯里的《遇見小王子》後得到很多啟發。「我從照顧麥麥的經驗去理解他(聖修伯里)怎麼寫狐狸。在《小王子》這本書中,小王子跟狐狸是接近的,可是身體並沒有接近。耳廓狐是野生的,人需要尊重此事,自然的力量才能進到心裡。」

➤即便是異族也要走進沙漠

在人類至上且物資匱乏的沙漠中,深刻的體會要付出代價。麥麥安居沒多久,蔡適任就因為貝桑家族的金孫——大嫂的兒子——朝麥麥丟石頭而跟大嫂吵架,最後導致被趕出家門。丈夫貝桑的反應是「為什麼對大嫂說那些沒禮貌的話?害他沒面子,更何況小孩比動物重要。」她直面對決的不僅是大嫂,更是遊牧民族根深柢固「男尊女卑」、「長幼有序」的傳統。

8年後,蔡適任談起麥麥被小孩丟石頭,還是氣到手握成拳。可說起自己被掃地出門的經過,口氣卻很平淡:「有些事情,我當成交易。如果我的狐狸在這裡安居是需要付費的,那我就付錢吧。」她說的是狐狸,也是自已的處境。

「我如果要待在撒哈拉,就要意識到,這個家族在壓榨我,但同時它也保護我。我是貝桑家族的提款機,可是如果我沒有跟他結婚,單獨一個外人在沙漠,那我就是大家的提款機。」沙漠居住不易,摩洛哥多年來發展觀光業,當地居民已經習慣將外國人等同於觀光客。即使她定居10年亦然。失去家族的保護,她很難留在沙漠,更難推動她對這塊「應許之地」的承諾。

為什麼會對一塊千里之外的土地有這麼深的感情?因為蔡適任的生命在踏上撒哈拉沙漠後,起了決定性的改變。在這之前,她以公費生資格取得法國社科院(EHESS)人類學博士,念了10年書,卻對於學術是否更接近真實逐漸打上問號。淑世理想褪色,寫論文時迷上的舞蹈讓她感受到身心整合,本想回台以此為業,教學理念卻不符合台灣主流市場需求,此時還有人在網路上攻擊她。

人生至此,山窮水盡。她很想暫時離開台灣,便加入浩然基金會國際志願者計畫。她前往摩洛哥,在國際人權組織辦公室以外的時間,由於想多了解當地,主管建議她去撒哈拉,採訪遊牧民族音樂節。

這是蔡適任進入撒哈拉的契機。她當時跟著駱駝伕一上沙丘群,眼前的沙丘群一望無際,如海遼闊,她看到自己的眼淚一顆顆掉在沙丘上,瞬間蒸發吸收,就像悲傷也被撒哈拉帶走。

「我看到360度的地平線,覺得人很渺小,痛苦、悲傷、憤怒……都不重要了。從那時開始,覺得自己整個人不一樣。」

沙漠從此成了她的「應許之地」,在生命最低谷,撒哈拉接受了她。也因為她與撒哈拉的初相遇,並非觀光或追尋三毛足跡,而是為了採訪當地居民、了解氣候變遷如何衝擊沙漠、觀光業對遊牧民族生活的影響等。

這個切入點形塑了她在沙漠種樹、以北非傳統土夯築屋法打造了「綠建築」民宿,結合貝桑對沙漠自然地貌的理解,規劃民宿獨有的人文與生態路線,爾後與新進旅行社和半伴旅遊推出的深度導覽等,不但替相識的遊牧民族帶來工作機會,也讓貝桑家族婦女增加收入。當然,還包括透過書寫,讓外界理解沙漠,以及當地居民難以為外界所知的種種困難。

➤不同價值觀的橋樑

這些困難,包括女性遭受的壓迫。蔡適任說:「我是在婚姻中照顧麥麥,也因為我是女性,我感受到傳統文化對於女性的壓迫。」當地女性長久生長在「男尊女卑」的價值觀中,已將壓迫內化,反過來成為壓迫同為女性的她者。儘管大嫂經常向蔡適任索取食物與藥品,卻始終認定她只是丈夫貝桑的「附屬品」,而附屬品怎麼有資格管教她的兒子?

這樣的價值觀並非只存在遠方。蔡適任被大嫂趕出家門時在臉書寫出經過,不久看到一位男性朋友發文,說他有個人類學博士朋友,跑去沙漠,為了一隻狐狸跟夫家不愉快。「難道婚前沒有想清楚嗎?隱忍一下不就好了?」蔡適任看到之後留言:「隱忍只會帶來更多隱忍,委屈自己只會讓自己更委屈。」

有許多女性讀者感謝蔡適任,說出了自己在婚姻中不敢說的話。遠在天邊的「撒哈拉八點檔」不僅讓外界得以理解沙漠民族的艱難,也讓台灣的女性得以從他人婚姻觀看自己的真實。

《蔡金麥與我》不只講一隻受傷的狐狸,一段人與狐狸的關係,更像一個人類學家在採集旅程中,持續消化生命經歷帶來的體會。對蔡適任來說,麥麥只是不見,並沒有死在她眼前。「對我來說,如果我沒有將他好好寫出來,這件事就好像不會過去。」一直寫、一直整理,蔡適任終於釐清與麥麥相遇的意義:

「只要我有辦法照顧好沙丘上的生命,對麥麥就是好的。我只要繼續堅持自己對應許之地的理念,所有的善都會回到麥麥身上。」●

作者:蔡適任

出版:時報出版

定價:350元

【內容簡介➤】

作者簡介:蔡適任

法國社科院(EHESS)文化人類學與民族學博士。

曾獲全球華文文學星雲獎報導文學首獎與評審推薦佳作、九歌現代少兒文學獎榮譽獎、桃園鍾肇政文學獎童話類副獎、國語日報兒童文學牧笛獎評審推薦獎、信誼兒童文學獎佳作。

著有《娑婆撒哈拉》、《撒哈拉,一片應許之地》、《沙漠化為一口井》、《管他的博士學位,跳舞吧》、《偏不叫她肚皮舞》及《鷹兒要回家》等。

此時旅居摩洛哥,開辦「天堂島嶼」民宿,戮力推動撒哈拉深度導覽、生態旅遊與沙漠種樹等行動,以回應氣候變遷下的我們的時代。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

閱讀通信 vol.371》我有故事,你有真心嗎?

延伸閱讀

話題》走進一扇扇人與動物的窗:讀《動物關鍵字》

閱讀更多

書評》毛小孩爸媽需要的動物行為觀念:評《帶牠回家的路上》

閱讀更多

話題》收容所不是只有狗貓,還有被為難的志工──讀《今生好好愛動物:寶島收容所採訪錄》

閱讀更多