從春日起頭,延續清明的雨水,林俊頴新作《七月爍爁 》從「一年之中上好的時日」開始,小說中的台語底蘊,為小人物的光彩加厚。通篇鏗鏘的語感以及節奏,是他耗費數年時光一路轉折,尋找最適合自己的語詞聲音——這點,或許是台語文學書寫最難解,同時最耀眼的地方。

難是難在有諸多語詞仍舊尋不著最對的那個字,但耀眼也是如此,既然沒有既定的答案,那麼就讓小說家以其自身背景、故事情感、角色設定,一步步讓語詞走進字的含義之中。

「歸根究柢,你可以把台語文書寫當作是我自己的強迫症,我創作上一種正經的玩笑。」林俊頴說。他當然知道在創作之初,就以台語確認書寫方向會是一種限制,此執迷的結果必然會創造一種美學,同時也會帶來限制。可是「我父母兩邊都生長在彰化,台語也是我的母語,倘若欲書寫過去時代的角色,則必然要從這一步開始寫起。」

因此,對於《七月爍爁》我們可以這樣認識:此書並不聚焦鄉愁了。這本長篇小說起源於日光清明的斗鎮,一位「傳說中」的七舅公回到家鄉,一屋子的「莊腳人」迎接他。像是某種時代的匯聚,一方是家族的期待,凱旋而歸;另一方是佇留原地的人,裹足等待。這兩句話,幾乎便是台灣的斷代史,為我們捕捉大家族的影像切片。

➤被祖母餵養故事長大的孩子

林俊頴的確是大家族的孩子。但講得更清楚一點,應是:他是大家族出生的孩子。他的外祖母是家族的老么,生在名門望族,是彰化北斗鎮的大戶人家,光是哥哥就有9個。

至於大家族,從來不缺故事材料。

林俊頴回憶:「我出生的時候,祖母才45歲。」這樣的年紀差距,使他和祖母之間的交流毫無問題,沒事就往她那跑去。而祖母經常掛在嘴上的「了不起的哥哥們」,幾乎變成林俊頴兒時「想像的玩伴」。

「祖母的哥哥就是我舅公嘛。從前有錢人家裡會盡其所能讓孩子去留學,我的舅公即是如此。經常聽祖母提說哪個去日本唸書,哪個當了醫生、哪個經商。」林俊頴笑說,聽祖母談及這些哥哥們,語氣中都沒有惆悵,盡是光芒與喜悅,好像家人之間的功成名就都是綁在一起的。

而當時年幼的林俊頴也沒有意識到,祖母餵養給他的家人之事,會成為他小說的重要依托。

「我確實有個舅公去日本讀書,且當舅公的醫生起碼就兩個。其中一個舅公甚至是彰化的大人物,還被記載在北斗鎮的地方誌上。」林俊頴說,世上能有幾個人,看地方誌如看自家家族史?望族的後輩看史書大概就是這種感覺。

總而言之,那個讓祖母心心念念、希望也能行醫的這個孫子,後來成了小說家,並將他耳聞的舅公們好好揉捏,形塑成小說中的角色原型,化作集各種光彩於一身的七舅公。林俊頴想知道:「這個角色幾乎可以說是家鄉人一輩子的心願與美夢。而這樣的人回到原生家庭、看到這個被殖民過的家鄉,重新走到自己的起點,又會是怎麼樣呢?」

➤台語之於創作者的餘裕

既然都回到原生家庭,則必然也得回到原生語言。

事實上,林俊頴對於台語文的意識啟蒙得很早。在政大中文就讀期間,受教於文字學名家簡宗梧教授,課堂上簡宗梧便曾經提醒,台語在文字學上公認是保留最多古漢語音恣意的語種,循著音聲慢慢追本溯源,多能夠找到每一個字的源頭。

「但我承認我就是個寫作的人,不是文字學者。」林俊頴說,他創作的意志,帶來了語言思考上的自由與靈活,卻不代表他沒有費苦心在這條路上。

起初,創作《我不可告人的鄉愁》,那是他台語文學創作的第一步。如今想起來,他自嘲那是「瞎子摸象」。如同他給自己設下的文字實驗,雖說他研究得樂在其中,但仍時時感受到折磨。「我甚至覺得不只是折磨自己,也折磨讀者。回想起來,那時候的創作必定造成很大的閱讀障礙。我的想法還不是那麼成熟,多憑著一股魯莽的勇氣跟衝勁去執行它。」

相隔十多年,重新啟動台語書寫,面對《七月爍爁》,此刻林俊頴想的是另外一件事情:如何用台語和讀者靠近,而非如何拉著讀者一起靠近台語。

他說:「這幾年我也擔任一些文學獎的評審,看到以台語文書寫的小說,都是憂喜參半。一來是喜見這樣的形式越來越多人嘗試,但二來是,文章的用字連我這種母語是台語的人讀來都很辛苦,有不少甚至要用猜的,那其他讀者怎麼辦呢?」換個角度思考,他清楚意識到書寫最終的目的仍是與讀者交流往來,倘若一開始就構築一個閱讀的高牆,那麼有多少人能夠爬過?

「所以,這一次我決定要放輕鬆,用比較寬裕的心來走向我的理想國。」林俊頴說。

對創作者來說,台語書寫可以是個挑戰,但也不妨將它當作是本然的利器——借力使力,憑靠語言的古老底蘊,清清淡淡就能夠帶出一種意味深藏的歷史感。

林俊頴的「寬裕」之說,旨在讓看不懂台語的人也能夠望文生義,以上下文脈絡推斷字裡行間的意思。當然最後的結果未必「精準」,不過這畢竟是小說,小說的終點永遠只存在讀者的腦中,即便最後與原創的想像不盡相同,那或許也是創作的迷人所在。

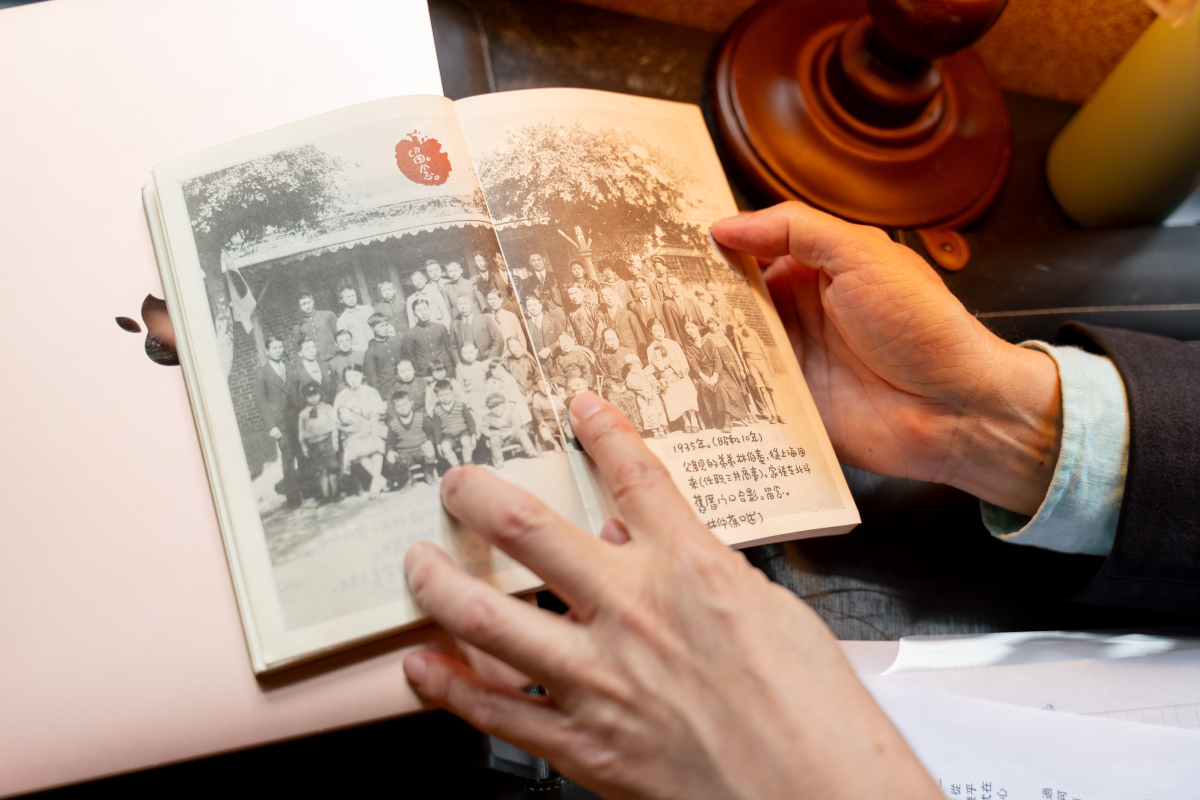

林俊頴的筆記本是一個神奇的巧合:入手後才發覺該筆記本以地方誌的形式收錄許多老照片,其中許多是他的家族。

➤讓小說乍現的那道光

又是台語書寫,又是原生家族,這些關鍵字往往離不開苦情的想像。然而綜觀整本《七月爍爁》,又是那樣熠熠生輝。箇中道理,須繞回觸發林俊頴創作的那道閃電。

他記得非常清楚,2019年5月,台灣的同婚專法通過。在此之前台灣各家媒體對於民法、專法,或者同志是否需要異性戀的專制婚姻,種種方向早已討論得鞭辟入裡。林俊頴回憶,當時看著這一系列討論,忽然有種很奇異的光彩照入心間。

他是這樣形容的:「不知道為什麼,使我想到一個很久很久以前的新聞畫面:英國黛安娜王妃出車禍死掉的時候,葬禮上她的兄弟姐妹都站了出來……這應該是一個很尋常的畫面,可是讓我情不自禁連結到李維.史陀(Claude Lévi-Strauss)的《我們都是食人族》,裡面提到一段話:『遠方照耀了近處,近處也能照亮遠方』。而彼此照耀這件事情,套用在家庭結構上,讓一切連接起來的支點就是婚姻。婚姻本身就是一個建制,連結到家庭結構、人民關係、宗族的成立。讓沒有王室血統的人能夠出現在王室葬禮上,也讓遠方的兩人連結起一道光。」

這就是林俊頴的閃電。

他想起祖母說給他聽的舅公們,如何因為婚姻而建構起其他的枝葉。想起生為望族的祖母當初自由戀愛嫁給佃農祖父,一度引發的話題與衝突。想起台灣從過去的大家族傳統,到此刻不婚不生,其它遠看殘破,近看或可說是小巧精緻的各種婚姻狀態。

於是,林俊頴知道此刻的台灣切片他要從哪裡入筆——綜看這幾十年來台灣人對於婚姻的想像及其變化,投身其中,那也像是掉進一層又一層的多元宇宙,從大至小的家族場域中看待社會與人的連結。重新書寫他的鄉鎮,將北斗幻化為斗鎮,為無法復返的鄉土也照進一道新的雷電。

因此,一切才這樣合情合理。故事必然得從那一天說起:「一年之中上好的時日,春寒才消解,清明的雨水亦未來臨……此時,傳說中的七舅公取著傳說中的日本妻後軫來故鄉。」●

|

七月爍爁 七月爍爁

作者:林俊頴

出版:麥田出版

定價:480元

【內容簡介➤】

|

|

作者簡介:林俊頴

1960年生,彰化北斗人。政治大學中文系畢業,紐約市立大學Queens College大眾傳播碩士。曾任職報社、電視台、廣告公司。著有小說集《鏡花園》、《善女人》、《玫瑰阿修羅》、《大暑》、《是誰在唱歌》、《焚燒創世紀》、《夏夜微笑》等,散文集《日出在遠方》。

《我不可告人的鄉愁》獲2012年台北國際書展大獎與金鼎獎,並於同年獲邀參加美國愛荷華大學國際寫作計畫(IWP);《某某人的夢》獲2015年台北國際書展大獎與金鼎獎;《猛暑》獲2018年台灣文學獎之金典獎。

|

Tags:

場地協力:南街得意

從春日起頭,延續清明的雨水,林俊頴新作《七月爍爁 》從「一年之中上好的時日」開始,小說中的台語底蘊,為小人物的光彩加厚。通篇鏗鏘的語感以及節奏,是他耗費數年時光一路轉折,尋找最適合自己的語詞聲音——這點,或許是台語文學書寫最難解,同時最耀眼的地方。

難是難在有諸多語詞仍舊尋不著最對的那個字,但耀眼也是如此,既然沒有既定的答案,那麼就讓小說家以其自身背景、故事情感、角色設定,一步步讓語詞走進字的含義之中。

「歸根究柢,你可以把台語文書寫當作是我自己的強迫症,我創作上一種正經的玩笑。」林俊頴說。他當然知道在創作之初,就以台語確認書寫方向會是一種限制,此執迷的結果必然會創造一種美學,同時也會帶來限制。可是「我父母兩邊都生長在彰化,台語也是我的母語,倘若欲書寫過去時代的角色,則必然要從這一步開始寫起。」

因此,對於《七月爍爁》我們可以這樣認識:此書並不聚焦鄉愁了。這本長篇小說起源於日光清明的斗鎮,一位「傳說中」的七舅公回到家鄉,一屋子的「莊腳人」迎接他。像是某種時代的匯聚,一方是家族的期待,凱旋而歸;另一方是佇留原地的人,裹足等待。這兩句話,幾乎便是台灣的斷代史,為我們捕捉大家族的影像切片。

➤被祖母餵養故事長大的孩子

林俊頴的確是大家族的孩子。但講得更清楚一點,應是:他是大家族出生的孩子。他的外祖母是家族的老么,生在名門望族,是彰化北斗鎮的大戶人家,光是哥哥就有9個。

至於大家族,從來不缺故事材料。

林俊頴回憶:「我出生的時候,祖母才45歲。」這樣的年紀差距,使他和祖母之間的交流毫無問題,沒事就往她那跑去。而祖母經常掛在嘴上的「了不起的哥哥們」,幾乎變成林俊頴兒時「想像的玩伴」。

「祖母的哥哥就是我舅公嘛。從前有錢人家裡會盡其所能讓孩子去留學,我的舅公即是如此。經常聽祖母提說哪個去日本唸書,哪個當了醫生、哪個經商。」林俊頴笑說,聽祖母談及這些哥哥們,語氣中都沒有惆悵,盡是光芒與喜悅,好像家人之間的功成名就都是綁在一起的。

而當時年幼的林俊頴也沒有意識到,祖母餵養給他的家人之事,會成為他小說的重要依托。

「我確實有個舅公去日本讀書,且當舅公的醫生起碼就兩個。其中一個舅公甚至是彰化的大人物,還被記載在北斗鎮的地方誌上。」林俊頴說,世上能有幾個人,看地方誌如看自家家族史?望族的後輩看史書大概就是這種感覺。

總而言之,那個讓祖母心心念念、希望也能行醫的這個孫子,後來成了小說家,並將他耳聞的舅公們好好揉捏,形塑成小說中的角色原型,化作集各種光彩於一身的七舅公。林俊頴想知道:「這個角色幾乎可以說是家鄉人一輩子的心願與美夢。而這樣的人回到原生家庭、看到這個被殖民過的家鄉,重新走到自己的起點,又會是怎麼樣呢?」

➤台語之於創作者的餘裕

既然都回到原生家庭,則必然也得回到原生語言。

事實上,林俊頴對於台語文的意識啟蒙得很早。在政大中文就讀期間,受教於文字學名家簡宗梧教授,課堂上簡宗梧便曾經提醒,台語在文字學上公認是保留最多古漢語音恣意的語種,循著音聲慢慢追本溯源,多能夠找到每一個字的源頭。

「但我承認我就是個寫作的人,不是文字學者。」林俊頴說,他創作的意志,帶來了語言思考上的自由與靈活,卻不代表他沒有費苦心在這條路上。

起初,創作《我不可告人的鄉愁》,那是他台語文學創作的第一步。如今想起來,他自嘲那是「瞎子摸象」。如同他給自己設下的文字實驗,雖說他研究得樂在其中,但仍時時感受到折磨。「我甚至覺得不只是折磨自己,也折磨讀者。回想起來,那時候的創作必定造成很大的閱讀障礙。我的想法還不是那麼成熟,多憑著一股魯莽的勇氣跟衝勁去執行它。」

相隔十多年,重新啟動台語書寫,面對《七月爍爁》,此刻林俊頴想的是另外一件事情:如何用台語和讀者靠近,而非如何拉著讀者一起靠近台語。

他說:「這幾年我也擔任一些文學獎的評審,看到以台語文書寫的小說,都是憂喜參半。一來是喜見這樣的形式越來越多人嘗試,但二來是,文章的用字連我這種母語是台語的人讀來都很辛苦,有不少甚至要用猜的,那其他讀者怎麼辦呢?」換個角度思考,他清楚意識到書寫最終的目的仍是與讀者交流往來,倘若一開始就構築一個閱讀的高牆,那麼有多少人能夠爬過?

「所以,這一次我決定要放輕鬆,用比較寬裕的心來走向我的理想國。」林俊頴說。

對創作者來說,台語書寫可以是個挑戰,但也不妨將它當作是本然的利器——借力使力,憑靠語言的古老底蘊,清清淡淡就能夠帶出一種意味深藏的歷史感。

林俊頴的「寬裕」之說,旨在讓看不懂台語的人也能夠望文生義,以上下文脈絡推斷字裡行間的意思。當然最後的結果未必「精準」,不過這畢竟是小說,小說的終點永遠只存在讀者的腦中,即便最後與原創的想像不盡相同,那或許也是創作的迷人所在。

➤讓小說乍現的那道光

又是台語書寫,又是原生家族,這些關鍵字往往離不開苦情的想像。然而綜觀整本《七月爍爁》,又是那樣熠熠生輝。箇中道理,須繞回觸發林俊頴創作的那道閃電。

他記得非常清楚,2019年5月,台灣的同婚專法通過。在此之前台灣各家媒體對於民法、專法,或者同志是否需要異性戀的專制婚姻,種種方向早已討論得鞭辟入裡。林俊頴回憶,當時看著這一系列討論,忽然有種很奇異的光彩照入心間。

他是這樣形容的:「不知道為什麼,使我想到一個很久很久以前的新聞畫面:英國黛安娜王妃出車禍死掉的時候,葬禮上她的兄弟姐妹都站了出來……這應該是一個很尋常的畫面,可是讓我情不自禁連結到李維.史陀(Claude Lévi-Strauss)的《我們都是食人族》,裡面提到一段話:『遠方照耀了近處,近處也能照亮遠方』。而彼此照耀這件事情,套用在家庭結構上,讓一切連接起來的支點就是婚姻。婚姻本身就是一個建制,連結到家庭結構、人民關係、宗族的成立。讓沒有王室血統的人能夠出現在王室葬禮上,也讓遠方的兩人連結起一道光。」

這就是林俊頴的閃電。

他想起祖母說給他聽的舅公們,如何因為婚姻而建構起其他的枝葉。想起生為望族的祖母當初自由戀愛嫁給佃農祖父,一度引發的話題與衝突。想起台灣從過去的大家族傳統,到此刻不婚不生,其它遠看殘破,近看或可說是小巧精緻的各種婚姻狀態。

於是,林俊頴知道此刻的台灣切片他要從哪裡入筆——綜看這幾十年來台灣人對於婚姻的想像及其變化,投身其中,那也像是掉進一層又一層的多元宇宙,從大至小的家族場域中看待社會與人的連結。重新書寫他的鄉鎮,將北斗幻化為斗鎮,為無法復返的鄉土也照進一道新的雷電。

因此,一切才這樣合情合理。故事必然得從那一天說起:「一年之中上好的時日,春寒才消解,清明的雨水亦未來臨……此時,傳說中的七舅公取著傳說中的日本妻後軫來故鄉。」●

作者:林俊頴

出版:麥田出版

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:林俊頴

1960年生,彰化北斗人。政治大學中文系畢業,紐約市立大學Queens College大眾傳播碩士。曾任職報社、電視台、廣告公司。著有小說集《鏡花園》、《善女人》、《玫瑰阿修羅》、《大暑》、《是誰在唱歌》、《焚燒創世紀》、《夏夜微笑》等,散文集《日出在遠方》。

《我不可告人的鄉愁》獲2012年台北國際書展大獎與金鼎獎,並於同年獲邀參加美國愛荷華大學國際寫作計畫(IWP);《某某人的夢》獲2015年台北國際書展大獎與金鼎獎;《猛暑》獲2018年台灣文學獎之金典獎。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.367》如果我在晚上九點敲響你的房門

延伸閱讀

書評》重建家族肖像,跟心頭的陌生人相認:張錦忠評歐大旭《碼頭上的陌生人》

閱讀更多

報導》這本書形成了我的創作脈絡,楊富閔談《合境平安》

整理:皇冠文化 閱讀更多

現場》用沉浸式台語喜劇衝擊觀眾:談阮劇團與《阮劇團台語劇本集》

閱讀更多