漫射計畫》從翻印到收藏:臺灣漫畫史中的日本漫畫雜誌

➤臺灣翻印技術的縮影

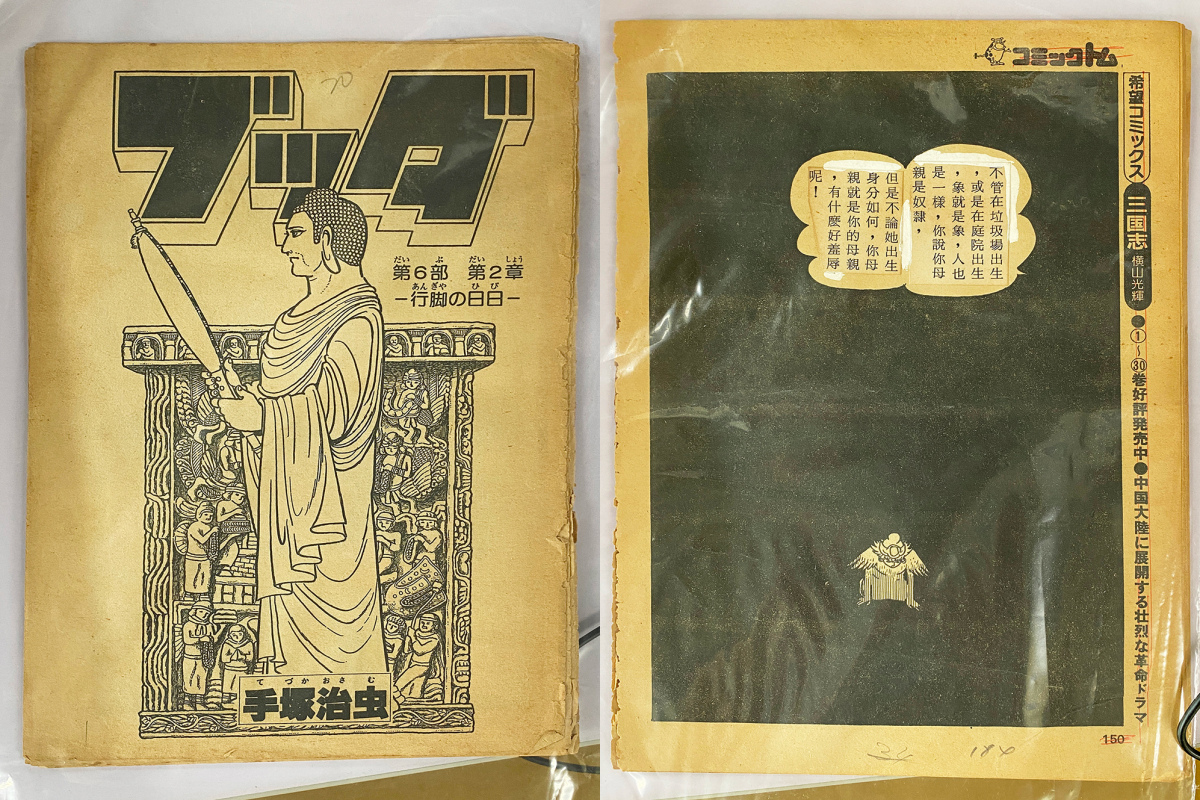

整理漫畫家兼出版商陳文富捐贈給國家漫畫博物館的史料時,筆者發現了一疊1980年代日本漫畫雜誌《Comic Tom》(コミックトム)中的〈佛陀〉(ブッダ)漫畫內頁。手塚治虫於1972年開始在《希望之友》(希望の友)漫畫雜誌上連載〈佛陀〉,1980年轉至《Comic Tom》雜誌連載。從雜誌側欄的廣告可見,同期還有連載橫山光輝的〈三國志〉。

特別的是,這份漫畫內頁的對話框已貼上中文翻譯,甚至以白色顏料修飾黏貼的痕跡。顯示這應該是臺灣出版社翻印日本漫畫所使用的原始材料,推測當時採用照相製版技術翻拍。許多人成長過程中讀過的漫畫,如《尼羅河的女兒》、《天才小釣手》,可能大多就是以這種方式製成的。

➤從手工描圖到照相翻印

在更早期尚無照相製版的年代,據《王子》雜誌創辦人蔡焜霖所述,出版社會請工讀生用描圖紙描摹日本漫畫,翻譯文字後製版,並把活字嵌到對話框裡,再進行印刷。當時除了無法直接貼上翻譯的文字,也會在描圖時調整內容,例如簡化分鏡,或將角色的和服改畫為漢服。

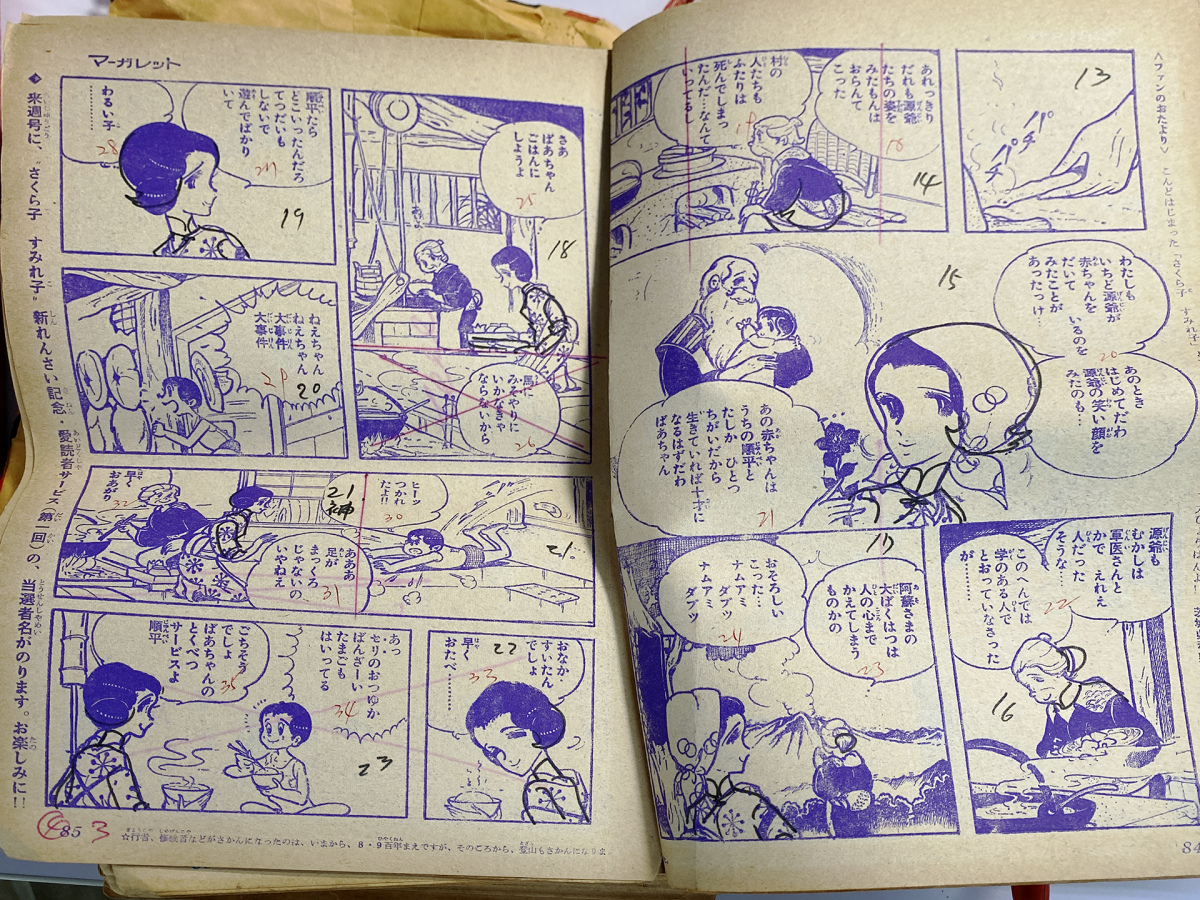

在漫畫家兼編輯王朝基留下來的文物當中,也發現一疊1960年代日本漫畫雜誌《瑪格麗特》(週刊マーガレット)中〈櫻子與菫子〉(さくら子すみれ子)漫畫的內頁。跟前述的〈佛陀〉漫畫內頁不同,這批內頁仍保留原文,但有多處格子被打叉,女性角色的髮型與服裝也被重新描繪,因此推測這份為翻印前,讓工讀生參考描圖的原圖。

➤跨國漫畫印刷技術比較

這兩份日本雜誌內頁反映出臺灣翻印漫畫技術的演變。

事實上,單從印刷的層面來看,與當時原版的日本漫畫並無太大差距。根據日本知名漫畫出版社集英社的研究,戰後他們會將漫畫的圖像部分以金屬板製版後,以線鋸在對話框切出文字區域,接著嵌入活字進行印刷。這項技術沿用到1970年代,即使當時已開始使用照相製版,漫畫雜誌中仍有部分文字是以活字印刷。

不過與日本不同,臺灣早期在照相製版尚未普及時,因翻印需求,需額外增加描圖這一工序。

根據明治大學漫畫研究專家藤本由香里的研究〈日本漫畫的海外拓展與印刷技術(日本マンガの海外展開と印刷技術)〉,泰國也是熱愛日本漫畫的亞洲國家,因此一樣熱衷翻印日本漫畫。早期因技術限制,也由當地畫家描圖製版,待照相製版技術成熟後,才得以製作出接近原版的漫畫。

➤翻印漫畫裡的時代跡痕

跟泰國不一樣的是,臺灣經歷過50年日本殖民統治,加上戰後的「國語」政策,意外培養了大量中日文翻譯人才。蔡焜霖曾笑稱,自己受過10年日文教育,後來在獄中受了10年中文教育,因此出獄後才有機會投入漫畫產業。陳文富也提到,當年在文昌出版社時,蔡焜霖會教他們日文,後來他才有機會到日本拜訪漫畫家、尋找適合翻印的作品。

另外,跟蔡焜霖年紀差不多的王朝基則是從小就飽讀日本漫畫及小說,因此戰後不管是自行創作或挑選引介的漫畫時,都展現了獨到的漫畫品味與視野,被陳文富盛讚「思想很快、很好」。

透過陳文富捐贈的〈佛陀〉漫畫內頁,我們對臺灣漫畫的思考從印刷技術的演進,延伸到跨國比較,最後拉到臺灣歷史在漫畫產業所留下的遺跡。漫畫相關史料的典藏,不僅拓展我們對臺灣漫畫史的認識,也讓我們在熟悉的文化產品中,看見自己在時間與空間上的位置。●

陳文富及王朝基小傳

陳文富(1947年-現今)

出生於臺南,家中經營黑橋牌食品事業。自幼擅長繪畫,曾任職於藝昇出版社、王子雜誌社、文昌出版社等,亦為《中華日報》繪製專欄插圖,並創作零食品牌「乖乖」內附的漫畫。1970年代與友人合資開設虹光出版社,引進諸多日本知名漫畫,如《怪醫黑傑克》、《三眼神童》等,並發行《冠軍》雜誌。

王朝基(1929年-2007年)

本名王朝枝,筆名包含王朝基、金娟、王晁琪等。出生於臺南,父親為總鋪師,早年亦曾學習廚藝。自幼熱愛看漫畫,17歲即投稿《中華日報》專欄漫畫,26歲出版首部個人漫畫後,便全職投入漫畫創作。因曾受日本教育,後續曾擔任虹光出版社、東立出版社的編輯,致力於引介日本漫畫至臺灣。代表漫畫作品包含《金鷹天使》、《補破網》等。

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「典藏櫥窗》從翻印到收藏:臺灣漫畫史中的日本漫畫雜誌」。

童書短評》#154讓孩子的煩惱在頭頂開出獨特的模樣!

●我的頭頂長了一朵香菇

文、圖:朱品璇,大塊文化,400元

推薦原因: 趣

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

頭頂上冒出來的那一朵,究竟是香菇口味的煩惱,還是煩惱口味的香菇?該視而不見,還是乾脆連根拔除呢?看著黃澄澄的鴨子不知如何是好,書前的讀者不禁也焦急起來,跟著一起「煩惱著如何不煩惱」,在又正經又搞笑的微妙氣氛裡,品嘗出乎意料的人生味道。作者以可愛簡明的隱喻與圖像為解藥,輕鬆化解生活中莫名其妙的小憂愁小煩惱,眉頭糾結的時候,服這帖有效。【內容簡介➤】

●完美的熊先生

Perfect Mr. Bear

黃鼻子著,小山丘,350元

推薦原因: 趣 文 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

熊先生的手機永遠充飽電,出門必穿兩雙襪子,永遠不許自己凸槌。萬萬沒想到,牠因為「早餐烤吐司」這樣一樁小事而生活亂了套,翻來覆去無法睡,最後乾脆使出瘋狂大絕招,貫徹自己的「完美主義」,也讓讀者驚呼到底累不累!?作者把細膩的拼貼配上隨興塗鴉,巧妙顯現主角的一絲不苟與滑稽趣味,故事看似言簡意賅卻藏著小小調侃,讓人讀完笑彎了眼,偶爾放鬆一下,不完美也無所謂。【內容簡介➤】

●了不起的消防栓

Lou

布莉安娜.卡佐(Breanna Carzoo)著,劉清彥譯,維京國際,360元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

多麼帥氣亮眼的消防栓,作者用多層次的紅剪裁出他的挺拔不移,還給了他一雙靈活眼睛看盡街頭大小事。正當讀者期望著接下來的英勇表現時,卻發現一泡狗尿咻——地噴射過來,而且還不只一次呢。幸好最後消防栓還是找到了自己的使命與潛能,成功實現了滅火任務。這一路從心酸沉潛到奮力揮灑的過程,將帶給小讀者無比的心情鼓舞。【內容簡介➤】

●我的媽媽是母老虎

My Mum’s a Tiger

凱特・克拉克斯頓(Kate Claxton)著,安吉拉・麥耶斯(Angela Mayers)繪,賴潔林譯,大穎文化,340元

推薦原因: 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

「我的媽媽是母老虎!」小女孩逢人便開口告狀,但她一臉淘氣又驕傲,絲毫沒有害怕的樣子。畫面裡的「母老虎」眼底也盡是溫柔,一身毛茸茸讓人好想撲抱依偎上去呢。這一路文字與圖像的衝突拉扯,把讀者的心繫得牢牢癢癢的,好奇著母女間到底發生什麼事。看到最後才恍然發現,原來一切盡是愛的印記與暗號啊!就讓孩子用自己的style說愛,裡頭有藏不住的甜蜜與可愛。【內容簡介➤】

●兒童醫院的狗醫生哈利

小病友的陪伴治療犬,毛小孩用愛療癒人心!

鄭博真著,蔡豫寧繪,小五南,350元

推薦原因: 知

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

哈利是一隻受過專業訓練的「治療犬」,牠一身金黃,溫柔又帥氣,守護小病人度過治療、手術、康復等煎熬過程,是最稱職的狗醫生,也是最親密的陪病伴侶。作者用心處理這本以「兒童醫療」與「寵物治療」為主題的知識繪本,分鏡布局有條有理,用色也始終透露著暖意,把哈利與孩子相處的每一刻每一幕,無論是病房裡或沐浴陽光下的依偎身影,都畫得細緻有情,讓更多小朋友認識「治療犬」這份神聖又專業的工作。【內容簡介➤】

●數位未來百科

快速掌握AI、IoT、元宇宙、資訊安全與程式設計,培養創造力與解決問題的能力!

デジタルの未来図鑑

岡嶋裕史著,張嘉芬譯,小漫遊,420元

推薦原因: 知

適讀年齡:國中(13−15歲)

人臉辨識、AI翻譯、自動駕駛、元宇宙……面對分秒更新、撲面而來的科技名詞,不管大人小孩都需要這樣一本新世代的百科全書,一網打盡所有必備的數位知識。整本書從最基本的數位與類比開始談起,一個跨頁圖解一個概念,讀起來輕鬆有趣,完全不會霧煞煞。環環相扣的章節以及刺激思考的標題,再加上與體育及遊戲相關的生活實例,把知識呈現得清楚扼要又熱烈立體,助讀者們一臂之力站上潮流之巔,並對科技未來產生更多美好想像。【內容簡介➤】

●鞋子走路

くつくつあるけ

文、圖:林明子,林真美譯,維京國際,300元

推薦原因: 趣 文 圖

適讀年齡:0−3歲、學齡前(0-6歲)

好可愛的一雙寶寶鞋,圓潤雪白鑲上溫暖的黃,一看就是林明子的獨特味道。那啪嗒啪嗒踏出的每一步,有時快有時慢,跌倒了再勇敢站起來,人生新奇節奏由此展開。使用大量提問、狀聲所寫成的句子,完美呈現寶寶的說話口吻,讀起來輕快卻也充滿安心、鼓勵的力量,精準支撐起整本書的情感,成長的喜悅其實就是這麼簡單。【內容簡介➤】

●偷偷看一下:飛機

Peep inside–how a plane works

蘿拉.布萊恩(Lara Buyan)著,卡洛琳.阿提亞(Caroline Attia)繪,謝維玲譯,臺灣麥克,360元

推薦原因: 知 趣

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4−8歲)

偌大飛機裡有好多艙門機關,用小指頭把每一道都打開瞧一瞧吧——上百件行李正乖乖排隊前進貨艙,餐車裡擺列著即將上桌的餐盤與冰淇淋,而駕駛艙正下方居然有一間祕密臥室呢!透過每一頁的精美翻翻書設計,孩子們動眼動腦也動手,五感投入故事情節,把從起飛到降落、從機頭到翼尾的所有航空構造細節,全都完完整整裡裡外外走過一趟。琳瑯逼真盡收眼底,知識與娛樂一次同時滿足。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量