漫射計畫》Bàng-gà嘛會làu台語:台語在臺漫中的歷史與現況

➤在漫畫裡,台語從未離開

臺灣漫畫經歷了創作與市場的斷層,近年來終於再次昂首起飛。在這波復甦的氣象中,可以看見新舊世代的臺漫創作者,都試圖重新且大量應用本土文史題材,形成當今臺漫的重要特色和發展路線。

配合《國家語言發展法》的政策推動,以及民間長期對本土語言復振的努力,「語言」作為承載歷史與文化內容的媒介和思維,不但標誌著創作者與讀者共同進步的語文意識,也進一步成為臺漫內容的創作方法和閱讀風景。

在這樣的風潮中,漫畫開始出現「台語」的類別,似乎一點也不意外。但我們如今提到「台語漫畫」,卻不能不帶著一點喟嘆──因為從歷史來看,臺灣很早就有漫畫家嘗試讓作品自然開口「講台語」了。

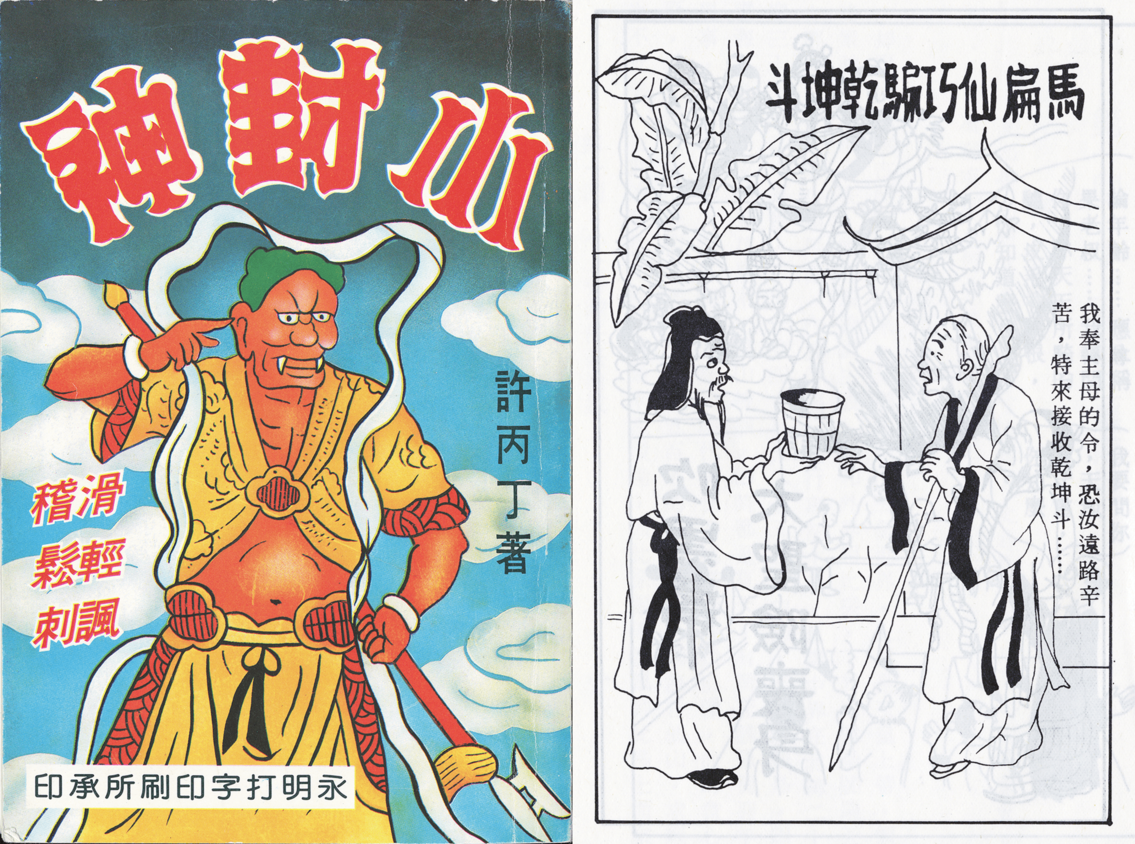

➤許丙丁、雞籠生,鮮活台語自然流露

例如日本時代的臺南作家許丙丁於1931~32年間,在《三六九小報》上連載的台語神怪小說《小封神》,雖於戰後改寫為華文版集結出版,但其中附錄的8頁漫畫,像是〈馬扁仙巧騙乾坤斗〉的標題,「我奉主母的令,恐汝遠路辛苦,特來接收乾坤斗」的對白,仍帶有台語通俗白話的氣味。

又如被文史專家莊永明視為日本時代臺灣第一位出書的漫畫家雞籠生(陳炳煌),他戰後於《豐年》雜誌發表的三格漫畫,即以「四句聯」形式作為旁白:「看妹个面心即苦,暗想前事紅目箍;奸鬼作祟卜省步,敢能甲妹分二途。」取材自農村社會與農業慣習的內容,以當時通行的台語、讀者都熟悉親近的四句聯來表現,自然是最貼近當時生活與文化語境的選擇。

➤一次慘痛的語言清洗

在戰後「國語政策」對本土語文的強力打壓之下,應當還有更多類似的台語漫畫,內含「鄉土文學」式的台語對白和詞彙,散落潛伏在歷史的角落。但當前可見以「第一本台語四格漫畫」作為宣傳的早期漫畫出版品,已經遲至1994年,由前衛出版社發行的教會漫畫作品《我m̄是罪人》。

漫畫家陳義仁牧師以教會牧師為主角,透過全台語漫畫表現教會內的日常互動,以幽默的口吻探討信仰與社會百態。全書台語對白主要以漢字呈現,輔以教會羅馬字(白話字)表記。

如果我們暫時以《我m̄是罪人》作為戰後台語漫畫出版、確立「台語」在漫畫中獲得正式分類的時代座標,其語言編排和編輯規劃(附漢字羅馬字對照),已經帶有台語學習教育的功能性。

這本書呈現的是1990年代台語文運動走進漫畫的時代軌跡,但同時也是台語日漸失落的警醒時刻──當「bàng-gà làu台語」成為一種新/遲來的成就,也昭示著臺灣人經歷了一次慘痛的語言清洗,才讓這「第一本台語漫畫」的問世顯得彌足珍貴(與失落)。

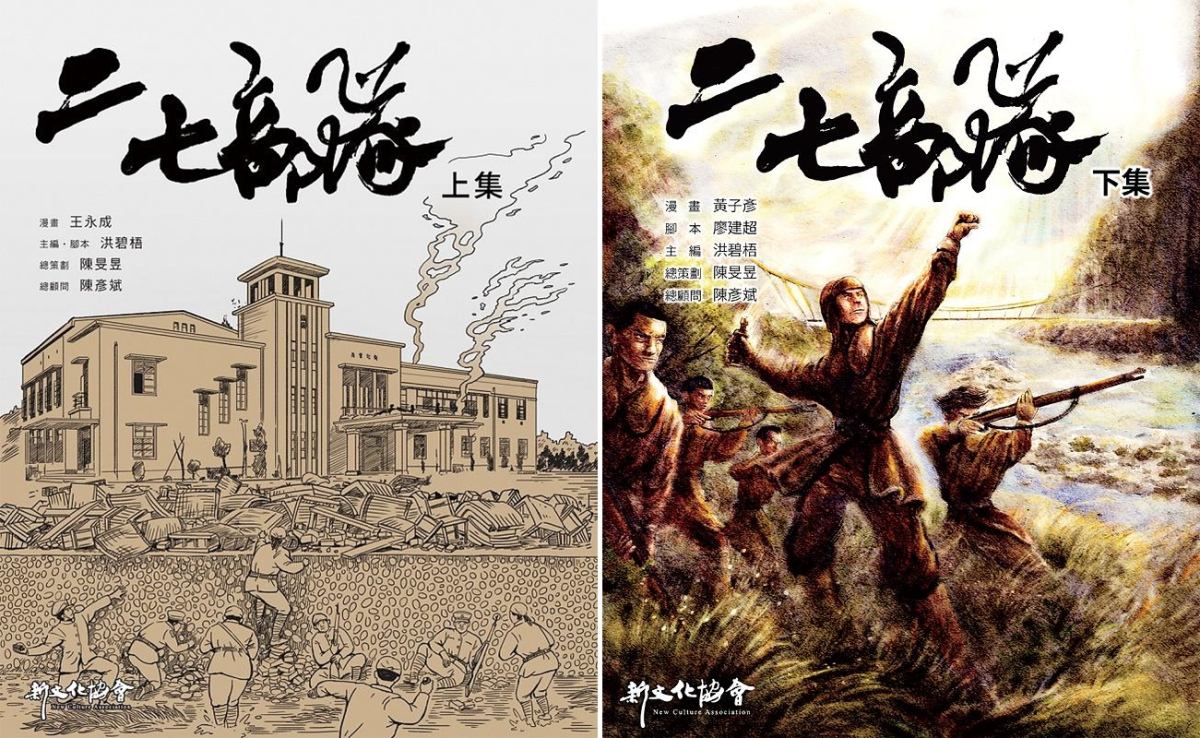

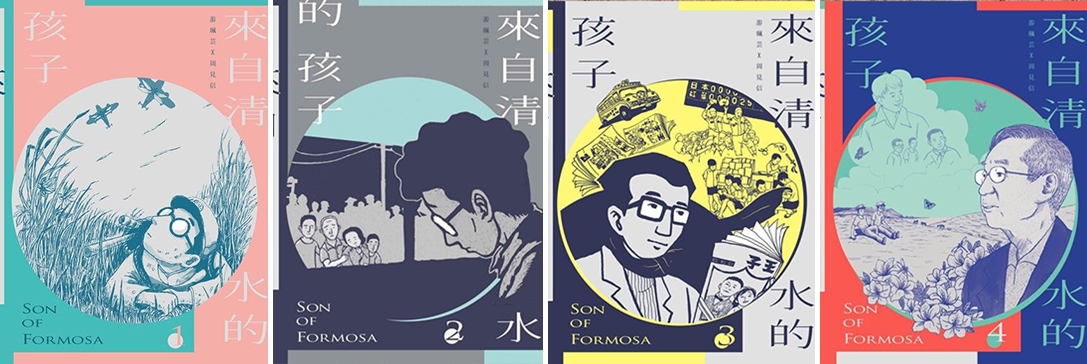

所幸,這樣的警醒,隨著民主化、本土化的持續醞釀與政策推進,在近期臺漫的主題與語言表現、編輯技術中陸續萌芽。例如2020年出版的《二七部隊》漫畫,選擇並用華文、臺文、日文來呈現時代語境,塑造二二八事件背後的文化衝突;同年還有白色恐怖受難者蔡焜霖的傳記漫畫《來自清水的孩子》出版,在語言方面也採取類似的紀實表現手法,透過多語的再現,刻劃出不同語言所承載的歷史經驗,以及各種人際、場景的權力關係,深化了畫面表現的張力。

➤台語X漫畫奇效發生中

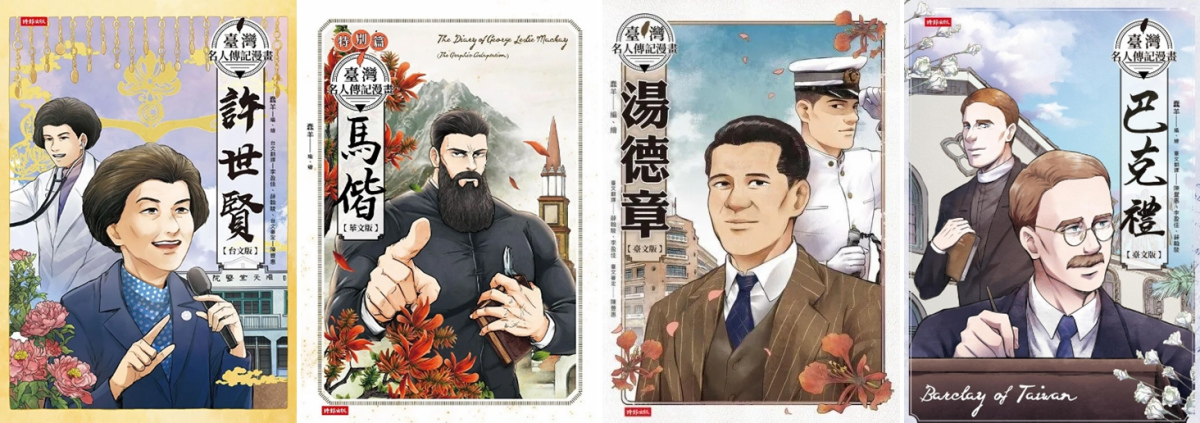

另一方面,漫畫家蠢羊的《臺灣名人傳記漫畫【臺文版】》系列,則試圖在歷史人物傳記漫畫的主題中,走回更純然的台語漫畫系譜,以台語重建漫畫的語言與歷史觀點。這些「台語」或「多語」的歷史漫畫,都在提示創作者與讀者,必須透過(多)語言精確汲取、親近歷史文化記憶的重要性。

除了復振語言、訴說歷史外,台語漫畫也朝向各種現代化專業和娛樂性體驗的方向同步前進。諸如由公視動畫影集改編的漫畫作品「熊星人」系列,即標榜「第一本地質科普台語知識漫畫」,打破過往對台語無法應用於各種專業領域的負面刻板印象,開創屬於臺灣本土、寓教於樂的知識漫畫。

其他如漫畫家小峱峱改編臺灣四大奇案的《守娘》、兔薯兔薯讓歷史人物林爽文穿越現世的條漫《台祖配信中》,以及陳澄波基金會以本土文史為題材策劃的奇幻冒險少年漫畫《集合!rendezvous》系列,都另外發展出台語有聲漫畫與相關活動,豐富了讀者的閱聽層次。還有漫畫家筆頭以金山磺火捕魚人為主題的《漁火與青鱗魚》,在部分台語表現中,已經揭開台語在各種類型作品發揮奇效的可能性。

但我們應該期待的是,台語、客語、原住民語等本土語言,有朝一日不再是透過漫畫傳承的對象,而是能自然而然地成為臺灣漫畫說故事的媒介,讓語言、文字(羅馬字)成為漫畫的一部分,甚或漫畫創作思考的原點,形成臺漫敘事或視覺的獨特美學。

在這條路上,讓我們陪著臺漫一起làu台語、說母語吧!●

|

|

本文轉載自《漫射報+》Vol.2,經國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》Bàng-gà嘛會làu台語:台語在臺漫中的歷史與現況」。

《漫射報+》

《漫射報+》

書名使用的Cafuné一詞源自葡萄牙語,意指將手指穿過心愛之人的髮絲,輕柔撫摸頭部讓對方安心入眠。故事中,野宮薰子最愛的弟弟,在過完29歲生日不久突然離世,薰子依照弟弟遺願,拜訪他的前女友小野寺雪那。雪那冷淡無禮的態度令薰子憤怒,但在她們對談時,因離婚、過勞、喪親而身心俱疲的薰子,卻在雪那面前昏倒。

書名使用的Cafuné一詞源自葡萄牙語,意指將手指穿過心愛之人的髮絲,輕柔撫摸頭部讓對方安心入眠。故事中,野宮薰子最愛的弟弟,在過完29歲生日不久突然離世,薰子依照弟弟遺願,拜訪他的前女友小野寺雪那。雪那冷淡無禮的態度令薰子憤怒,但在她們對談時,因離婚、過勞、喪親而身心俱疲的薰子,卻在雪那面前昏倒。

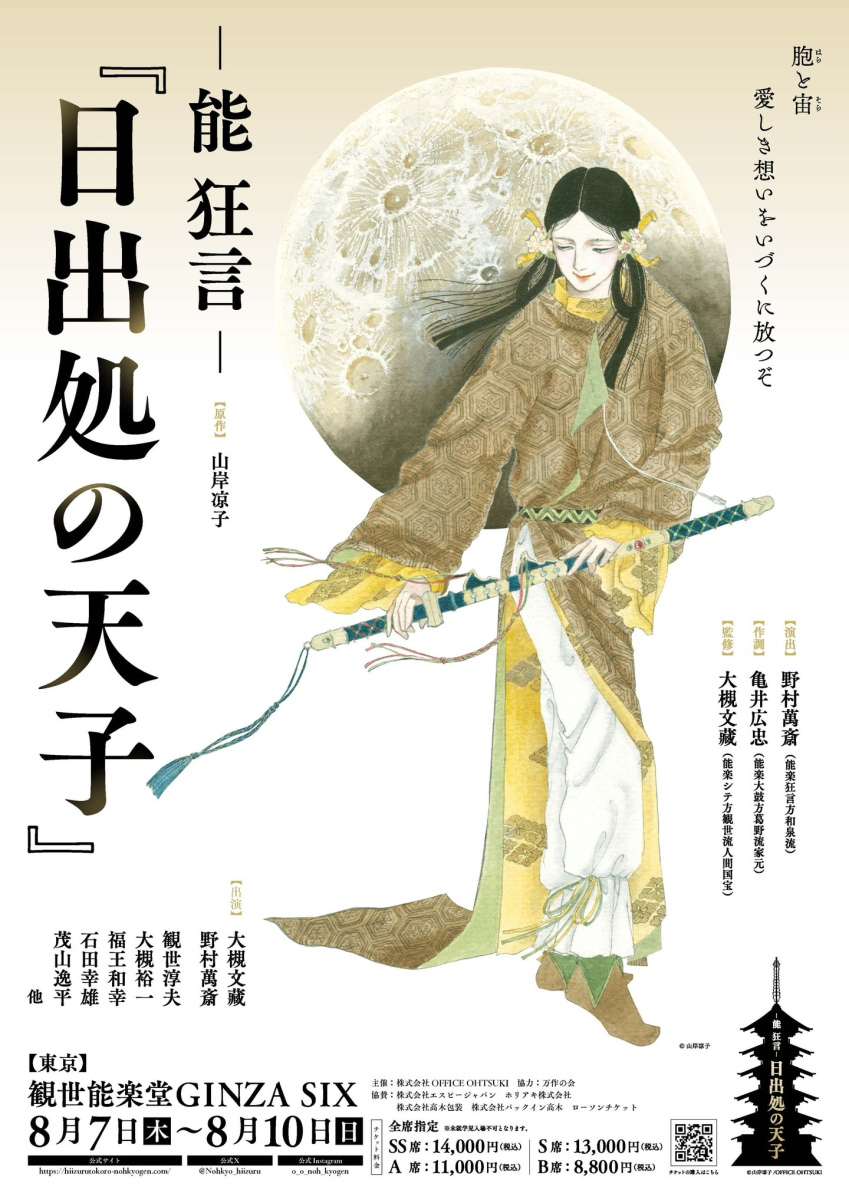

➤由山岸涼子創作的漫畫作品《日出處的天子》,確定將改編為能狂言舞台劇,於今夏登上實體舞台。改編劇邀請狂言大師野村萬齋擔綱主角,並由能樂泰斗大槻文藏擔任監修。

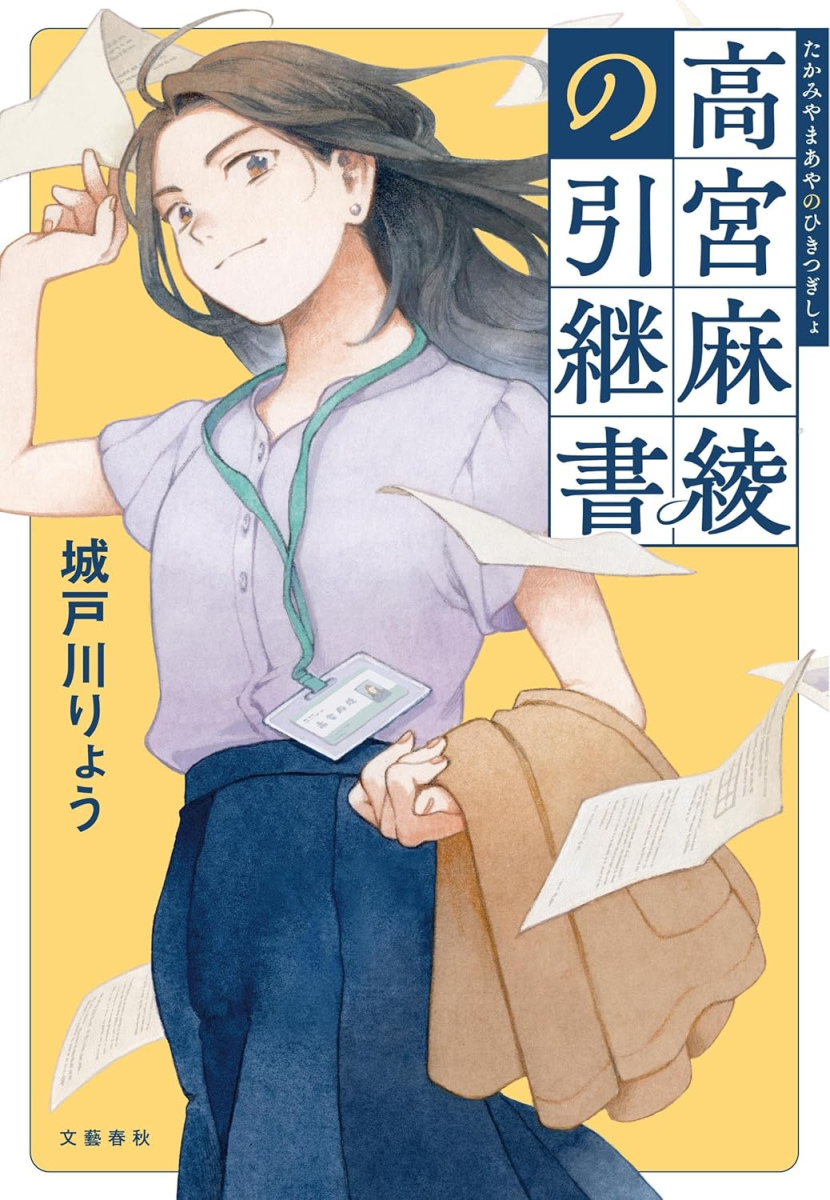

➤由山岸涼子創作的漫畫作品《日出處的天子》,確定將改編為能狂言舞台劇,於今夏登上實體舞台。改編劇邀請狂言大師野村萬齋擔綱主角,並由能樂泰斗大槻文藏擔任監修。 ➤東大畢業的現任上班族城戶川亮,在工作及海外出差空檔寫小說,並以處女作《高宮麻綾的交接筆記》投稿第31屆松本清張獎,雖然遺憾落選,但獲評審委員與文藝春秋內部團隊「絕對非出版不可!」的讚譽,最終促成出版。故事主角是食品原料公司任職滿3年的上班族高宮麻綾,她參加集團舉辦的創業競賽,以精心打磨的企劃內容及無懈可擊的簡報,成功贏得事業化資格。然而,當她滿懷熱忱要將理想付諸實踐時,母公司卻以「風險迴避」為由突然喊卡。

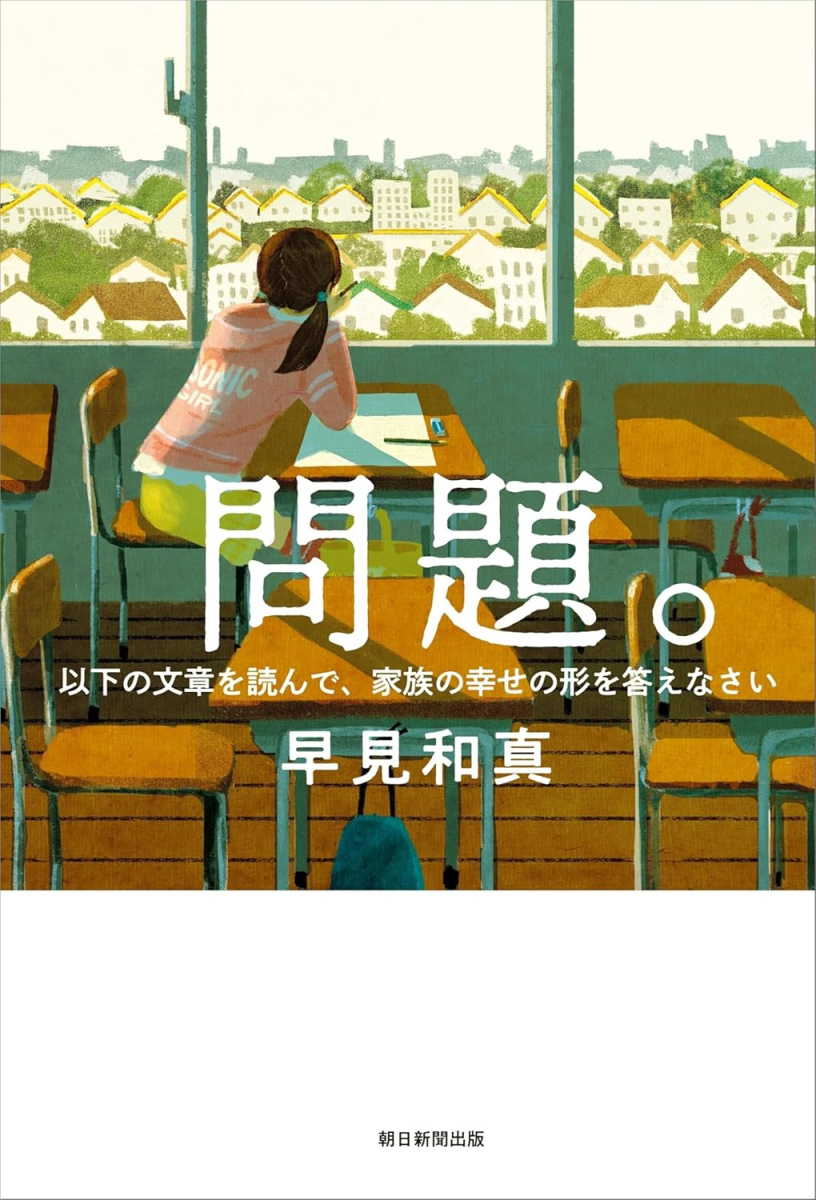

➤東大畢業的現任上班族城戶川亮,在工作及海外出差空檔寫小說,並以處女作《高宮麻綾的交接筆記》投稿第31屆松本清張獎,雖然遺憾落選,但獲評審委員與文藝春秋內部團隊「絕對非出版不可!」的讚譽,最終促成出版。故事主角是食品原料公司任職滿3年的上班族高宮麻綾,她參加集團舉辦的創業競賽,以精心打磨的企劃內容及無懈可擊的簡報,成功贏得事業化資格。然而,當她滿懷熱忱要將理想付諸實踐時,母公司卻以「風險迴避」為由突然喊卡。 ➤暢銷書《無罪之日》、《觀眾席的母親》、《雖然店長少根筋》作者早見和真,上個月推出新作《問題:請閱讀以下文章,並闡述家庭幸福的樣貌》(朝日新聞出版)。小學6年級的十和,納悶「幸福家庭」究竟是什麼樣子。她雖生在看似富足的家庭,擁有開朗的母親、溫柔的父親,以及可愛的妹妹,但內心卻仍感到煩悶,而這種負面情緒,隨著母親強迫她參加中學入學考試而逐漸升高。

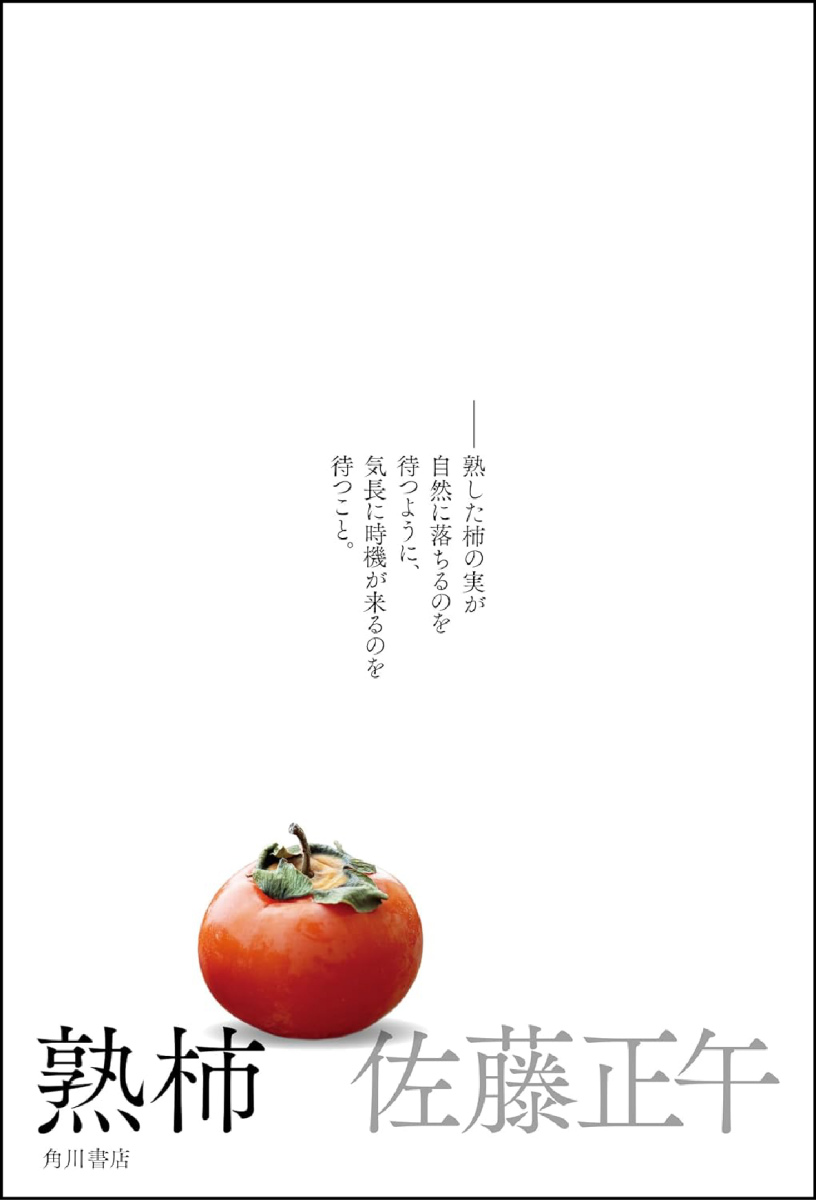

➤暢銷書《無罪之日》、《觀眾席的母親》、《雖然店長少根筋》作者早見和真,上個月推出新作《問題:請閱讀以下文章,並闡述家庭幸福的樣貌》(朝日新聞出版)。小學6年級的十和,納悶「幸福家庭」究竟是什麼樣子。她雖生在看似富足的家庭,擁有開朗的母親、溫柔的父親,以及可愛的妹妹,但內心卻仍感到煩悶,而這種負面情緒,隨著母親強迫她參加中學入學考試而逐漸升高。 ➤著有《永遠的1/2》、《鴿子的擊退法》、《月之圓缺》的直木獎作家佐藤正午,於上個月底發行最新長篇小說《熟柿》(角川書店)。故事源自一起悲劇:暴雨如注的夜晚,身懷六甲的香織,開車載醉酒的丈夫回家,卻意外撞倒一名老婦人。她因肇事逃逸被起訴,並在受審期間生下兒子。監獄中生子、不知未來該何去何從的她,在丈夫勸說下簽了離婚協議。

➤著有《永遠的1/2》、《鴿子的擊退法》、《月之圓缺》的直木獎作家佐藤正午,於上個月底發行最新長篇小說《熟柿》(角川書店)。故事源自一起悲劇:暴雨如注的夜晚,身懷六甲的香織,開車載醉酒的丈夫回家,卻意外撞倒一名老婦人。她因肇事逃逸被起訴,並在受審期間生下兒子。監獄中生子、不知未來該何去何從的她,在丈夫勸說下簽了離婚協議。 ➤以《奪取天下的少女》拿下14項冠軍頭銜、連續2年穩坐年度推薦榜的宮島未奈,本月中推出新作《去吧!平安社!》(小學館),為讀者帶來純真度百分百的熱血青春小說。剛入學的菜鳥新生,竟然要創立自己的社團?縣立菅原高中入學典禮當天,平尾安以加向同班同學牧原栞搭話,問她是否對平安時代感興趣。

➤以《奪取天下的少女》拿下14項冠軍頭銜、連續2年穩坐年度推薦榜的宮島未奈,本月中推出新作《去吧!平安社!》(小學館),為讀者帶來純真度百分百的熱血青春小說。剛入學的菜鳥新生,竟然要創立自己的社團?縣立菅原高中入學典禮當天,平尾安以加向同班同學牧原栞搭話,問她是否對平安時代感興趣。

話題》成為好祖先的協定:談《雲端亡魂:往生者的數位個資與AI時代的生命思考》

初閱讀此書時驚訝地發現,作者大量引用了義大利人類學者哈里森(Robert Pogue Harrison)的論述,尤其是從《死者的領地》(The Dominion of the Dead,書名暫譯)一書中,從考古經驗切入到現當代人類面臨到的問題:我們該怎麼面臨對「他者」的數位遺物,以及這些數位遺物有什麼影響力。

談論遺物,必談死亡,《雲端亡魂》這本書並非教會我們怎麼面對商品的轉移——使用「遺物」而不是「遺產」一詞也許就意味著,我們不應該從商品概念去看待數位生活。它應該是我們人格養成,以及新形態社會建構的一部分,並且從文化層面來討論死這件事——除了探討現今的資訊安全或隱私問題,更核心的部分在於談論死之後的事情與概念:死,並不是消失,它比遺留更加強悍,是延續。而我們這個時代將要面臨的是,當我們死亡,那個在網路上延續下來的「自己」該何去何從?

這讓我想到日本藝人菅田將暉曾在日劇《dele 刪除人生》飾演「刪除人生」事務所的助手,其業務就是協助顧客在去世之後刪掉不想讓人看到的資料。他需要潛入身故人的家中,或是喬裝自己與死者的身分。他非但不能讓其他人看到這些資料,也要成功將這些資訊刪掉。道理很簡單,這些硬碟、雲端、網路中的資料與文字,是組成自己的一部分,甚至比平常的自己還要真實——身故人周遭的親朋好友會千方百計阻撓,甚至窺探身故人的秘密。

或許我們可以說,身為一位父母親或伴侶,本來就有窺探親近之人的好奇心,但讀者們不妨轉念一想,人類為什麼下意識想要窺探死者隱私,除了滿足好奇之外,是否有更裡層的機制是我們不曉得的?

最簡單的答案是:因為生者從未真正瞭解死者。

➤在虛擬世界的言語只是數據資料,或是活過的證明?

本書前半提到一個很重要的概念:數位遺產在美國與歐洲的法律中,定義是完全不同的,前者是財產,後者是人格權——若以財產來看,我們的數位足跡不過是資本家的數據資料,我們在網路上發言,就像買了一個互通有無的樹洞,往裡頭傾倒的語言垃圾,大家都看得到;若以人格權來看,即是我所說的一切,我所寫下的一切,就算是廢文與抱怨文,也都組成了我漫長一生的局部。

當我們看見亡故的親近之人曾經居住的房間,也許是多座小山的垃圾堆,滿地的便當盒與鋁罐,以及各種腥臭沾黏的液體──但我們的目標是死者的電腦或手機平板裝置,因為我們相信,這些髒亂並不代表他的人生;他的人生應該還在我眼睛所看到的表象之外,存在於其他地方:網路上的言論、攝影的照片、喜歡的書籍、蒐集的珍藏品⋯⋯

在法國電影《美好的早晨》(One Fine Morning)中,當女主角的父親因疾病失智,要被送到養老院時,前妻與現任妻子開始討論是否要把父親故居中的藏書丟掉,唯有女主角堅決反對:「是這些書組成了我的父親。」這些藏書可真豐富:卡夫卡、齊澤克、海德格、黑格爾⋯⋯足以讓旁觀者想像出一個哲學教授的父親形象。

這位父親的一生因為這些書中的思想,嫁接出更多生命經驗;思想被延續了,視野擴充了,使得庸碌的人生體驗變得與常人不一樣——日語有一個詞彙「追體驗」(ついたいけん),意為能夠藉由閱讀、觀看或感受藝術品,來延長自己的體感經驗。我們每一個人的一生,就是一件無可複製的藝術品,尤其在資訊更容易取得甚至超載的年代,我們更想去瞭解,他者突然被中斷的餘生。

於是,這樣的追體驗企圖,讓我們漸漸不害怕死亡。

社群媒體讓我們回到一種「返祖」生活:一個被死者環繞的社會,就好像石器時代的人們,與先祖的遺骸共居。社群媒體上的帳號一個個變成「紀念帳號」(已亡故),我們可以輕易地觀看這一座座數位墓碑。

➤數位遺產延長哀傷,放慢悼念

但其實現代社會是很害怕死亡的,我們害怕屍體,擔心一切關於死亡的事物圍繞在身邊,死者被移除於生活領域。天天都有死亡發生的世界中,社會卻盡可能讓人們不注意到死亡的存在;人們逐漸將死亡當作禁忌或問題,而非自然生命的一部分。但社群媒體與網路解開了「忌死」的狀態。突然,我們好像願意觀看過去的時間——死者的時間。當一個人死亡,甚至當我們剛剛認識某個讓自己傾心的名人,但他早已逝世,我們會貪婪地去搜尋他的社群媒體、部落格等等數位足跡。

例如我有一段時間很著迷於小說家袁哲生,除了閱讀他所有的作品,我還想知道他未曾發表在紙本上的東西。我在「痞客邦」找到了他生前發表的閱讀札記,我好像能短暫獲得他的閱讀視野,也能藉由互文去共情他所關心的一切。那一段時間,我很痛苦。不只是延遲的死訊讓我陷入哀悼的情緒(儘管現在看起來很沒必要),而是我的時間感好像因為搜尋了大量死者的回聲,逐漸放緩了。

人類具有一種特殊的感受能力,那就是我們擁有時間感:將自己投射到一個名為「未來」的不存在之海,並且漫遊在名為「過去」的不真實大地。而痛苦延長了時間,就好像當我們面臨飢餓,便會瘋狂想起過去擁有飽腹的時刻,並寄望將來不會再有這種感受。

數位遺產的問題也許還有這個方向:不再忌死,但偶發性陷入哀悼,因為我們擅自繼承他者的時間,並在痛苦中,讓自己的時間延長:我們庸常的餘生會因某人的生命定格而延長,儘管這段傷停時間很痛苦,但足以讓我有一小段感官上的時間暫緩,去重新思考下一步該麼走。

在哈里森的論述中,死者其實是來幫助我們重新奪回時間:只要我們回顧那些關於毀滅的各種景物(無論是想像中的還是現實),都可以把這份想像力回到人性的考量上——例如廢墟或大海,在各民族的書寫中都是末日與啟示的意象,道理很簡單:廢墟比先祖曾經棲居的世界更持久一些,而大海比先祖所處的環境更橫亙。廢墟是人類存在的集合,廢墟的奇觀揭示了毀滅的事實,但同時也揭示了生存的事實——每當我們重新重視它們,就會重新開啟與繼承前行人類的時間。

➤肉身消亡前,思考將在雲端留下什麼印記

波蘭有一位我很喜歡的詩人赫伯特(Zbigniew Herbert)曾說:「我是地球公民,不僅是希臘人和羅馬人的繼承者,還是幾乎所有無窮時間的繼承者。」他的演講稿〈協定〉(〈The Pact〉,暫譯),描述某個考古學者發現石器時代中期的一副人類骨骼,他全身受損,似乎是遭受野獸攻擊後死亡,其右臂安放一條5個月大的小狗骸骨,也同樣骨骼受重傷。

考古學者判斷,他們是一同狩獵時遭受重傷,家人將其埋葬,而入殮的姿勢就像是狗主人單臂將狗兒攬入懷中。以當時的情況而言,這座墓場可能就在族人的居住地附近,甚至就埋在居住地正下方。這是一份愛的協定——愛被延續了,時時刻刻放在我們身邊,狗兒永遠是我們的銘記,牠們的墓塚足以讓我們擁有歸屬感。

死者延續(或者打造)文明,網際網路就是新的居所。各位可以想像現在存留在伺服器中的「論壇」,就是一座座廢墟,紀念帳號就是如同前述說的石器時代的人們,留下了愛的協定。我們的哀傷模式不斷變動,在線上的失落表達也日益更新。

儘管死者的肉身消亡,但他們的存在會持續在社群媒體上發酵,變成一個死者國度,我們可以輕易地使用手機進去參訪。只是未來唯一要擔憂的是,這份參訪的權利,是否會完全掌控在資本家手上?畢竟,在一個逐漸以情緒變現的年代,歸屬感可能是最好發大財的所在。

這本書也許是網路世代居民必修的一門課,因為這不是對未來的預測,而是現在進行式:成為優秀的檔案公民、注重隱私人格權、重視自己的身後事——這是現代社會的全新考驗:成為一名好祖先,並思考自己該留下哪種協定,因為你的一舉一動,都會影響到後世的發展。●

The Afterlife of Data: What Happens to Your Information When You Die and Why You Should Care

作者: 卡爾.歐曼 (Carl Öhman)

譯者:傅文心

出版:衛城出版

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:卡爾.歐曼(Carl Öhman)

瑞典思想家,英國牛津大學博士,英國研究潛力新人獎得主,瑞典烏普薩拉大學政治科學助理教授。研究專長包括AI人工智慧的政治倫理學、數位遺物及深偽技術。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量