現場》翻譯是件孤獨的事,台書外譯,文學翻譯家的日常 ft. 白嘉琳、江晨欣與戴橋西

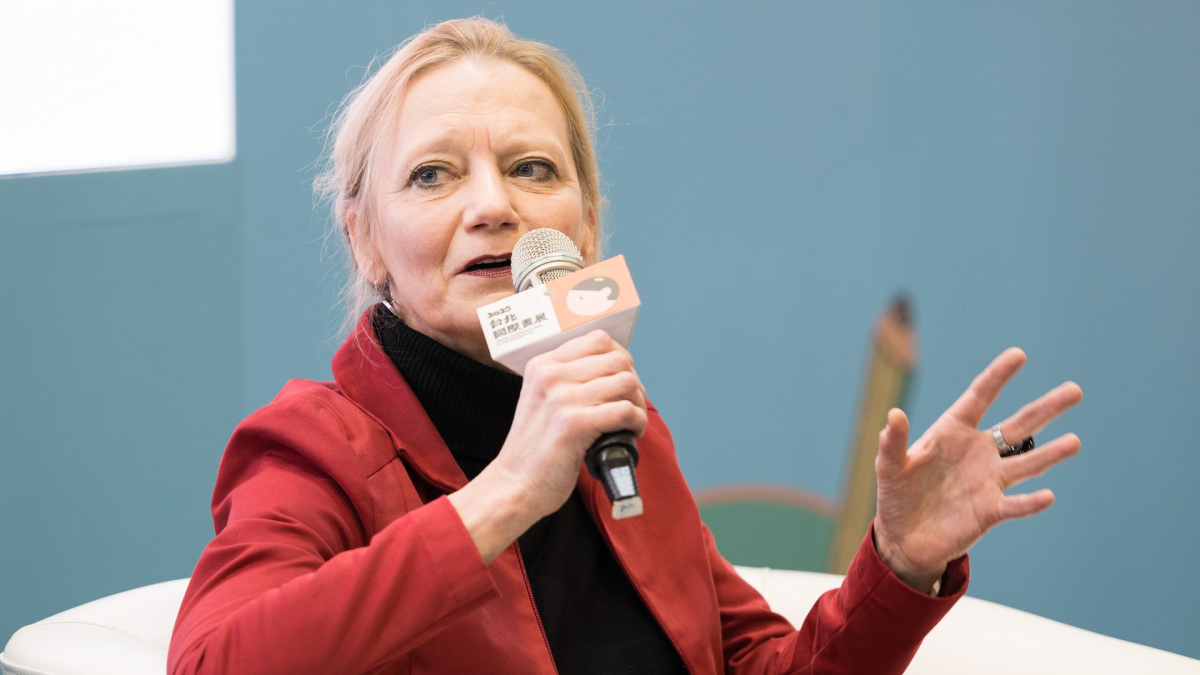

2024年因作家楊双子小說《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎翻譯文學大獎,譯者金翎厥功甚偉,讓許多讀者認識到翻譯的重要,2025年臺北國際書展也有數場以譯者為主角的分享活動。「不只是翻譯:台書外譯推廣的譯者角色」,邀請3位經驗殊異的譯者分享他們的日常,與翻譯生活以外的小宇宙。由中英譯者、文化部「Books from Taiwan」主編戴橋西(Joshua Dyer)擔任主持,邀請了德國翻譯名家白嘉琳(Karin Betz)與德、義、中多語譯者江晨欣(Chenxin Jiang)與談。

關於臺書外譯的話題,去年書展同樣有「台書外譯的幕後:譯者的趣聞譯事與推廣秘辛」講座,也由戴橋西擔任主持,話題聚焦於「語言遊戲」的過程,譬如俚語、成語、方言和雙關語的翻譯實務。今年的講座遙相呼應《臺灣漫遊錄》譯者金翎主動向出版社推薦一舉。3位譯者以流利的中文分享了許多關於提案(pitch)的經驗與見解。

➤踽踽獨行的翻譯

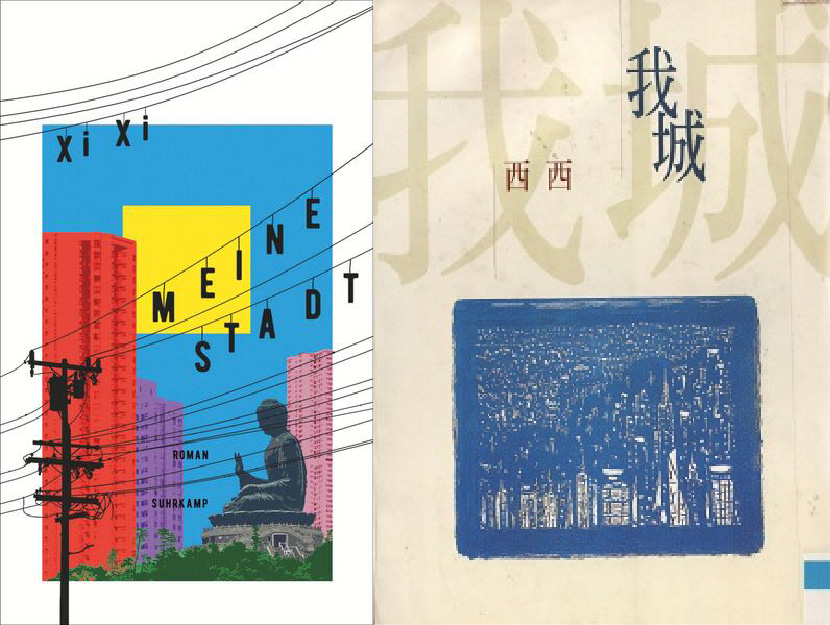

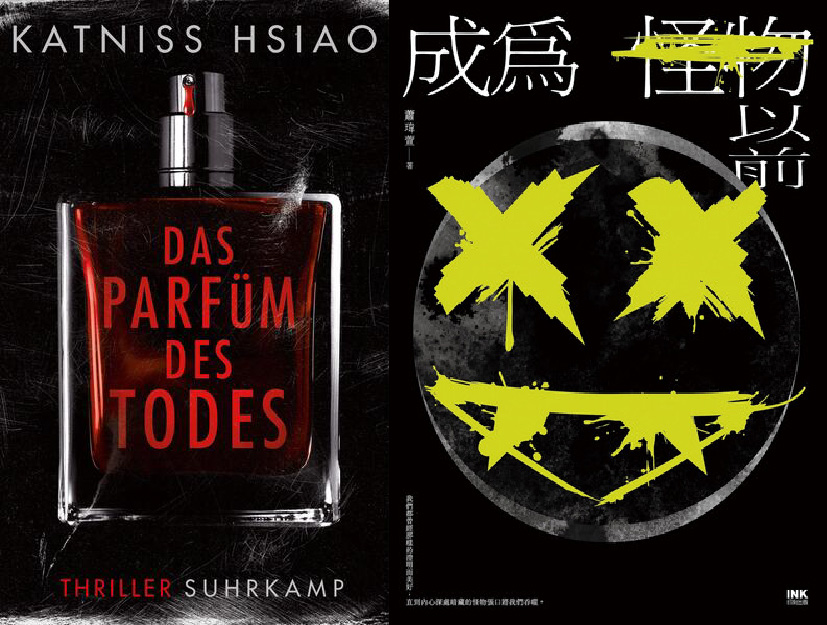

德國知名翻譯家白嘉琳,是麥家《解密》、劉慈欣《三體》、蕭瑋萱《成為怪物以前》的德文譯者。2024年甫以香港小說家西西名作《我城》的德譯獲得德國Helmut M. Braem 翻譯雙年獎。是華文文學進入德國書市的關鍵人物。

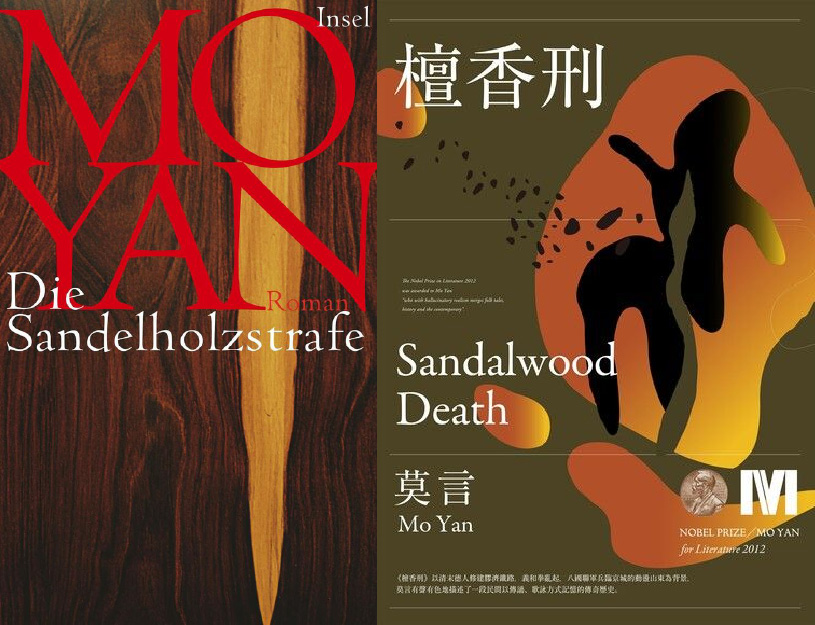

獲獎無數的白嘉琳謙稱自己運氣較好,大多是出版社主動找上門來,但委託的翻譯標的都是該國有名作家、相當考驗翻譯技術的作品。諾貝爾文學獎中國獲獎名家莫言的《檀香刑》便是其中一例,她是德國出版社的翻譯首選,雖一度推託,最後仍接下艱難的翻譯工作。

此外,經過白嘉琳的譯筆,臺灣作家蕭瑋萱的小說《成為怪物以前》在德國獲得高度關注。旅德作家陳思宏曾在臉書提到,本書不僅登上德國相當權威性公共廣播電台 Deutschlandfunk 的犯罪小說排行榜(Krimibestenliste)2024年12月榜單第 2 名,也獲得德國《時代週報》(Die Zeit) 的書評讚譽。對於臺灣文學進入德語市場而言,也深具意義,負責發行的 Suhrkamp 出版社,是德國具代表性的文學出版社之一,曾出版過許多重量級的文學作品,選書深具影響力。《成為怪物以前》是 Suhrkamp 首度購買臺灣小說的版權,顯示臺灣創作獲得歐洲文學市場的肯定。

白嘉琳中文學習經歷豐富,最初從《詩經》《道德經》等古籍入門,曾參與金庸《射雕英雄傳》的德文翻譯工作。性格開朗、熱愛跳舞和運動的她分享:「一直待在家實在是太無聊了」,翻譯是一段孤獨而漫長的過程,想找人交流、講話的時候,她會舉辦文學朗誦會、或參與作家、譯者的聚會,最近她也於分享會中提及自己對於小說《三體》轉譯為Netflix劇集的想法。

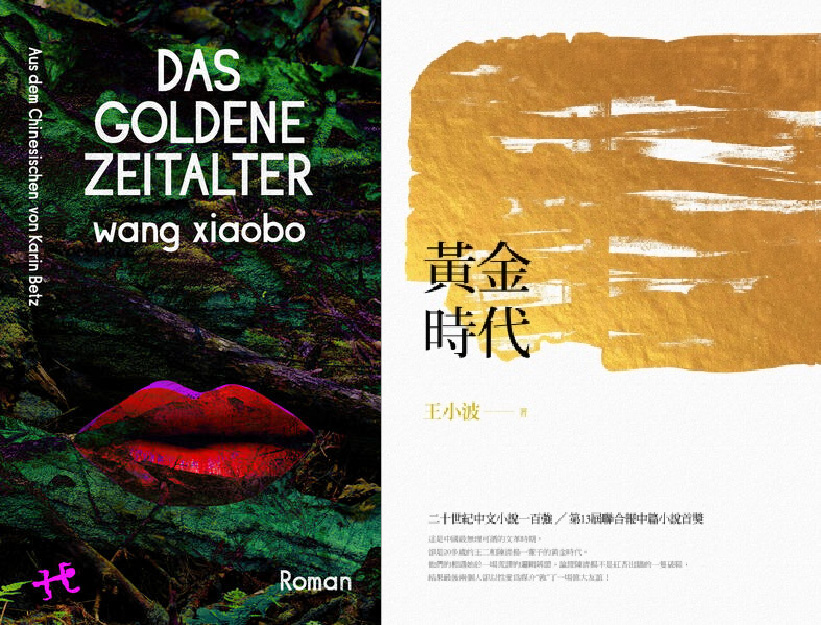

不過,白嘉琳也不是沒有主動提案的經驗,王小波的《黃金時代》德譯版便是成功案例。

14年前,白嘉琳到訪臺灣,認識了吳明益、甘耀明、駱以軍等許多優秀的臺灣作家,回國後她也主動發信,向出版社介紹這些作家與作品。白嘉琳觀察到,「德國的出版社首先會確認有無英譯版,這表示作品銷售與作家名氣都受到了保證。」

「不過最近開始有了改變」,戴橋西認為,近年各國語言百花齊放,不再是英譯一枝獨秀。

➤譯者是作品幕後的影武者

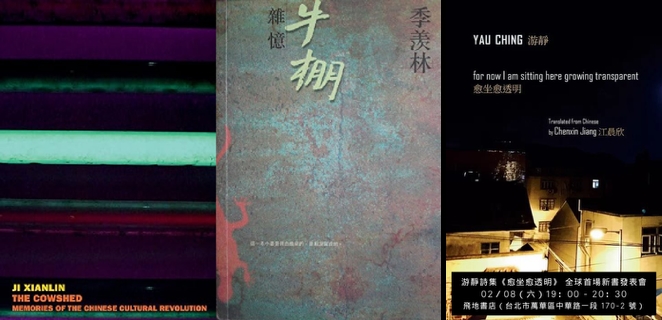

多語譯者江晨欣,曾經翻譯過中國作家季羨林描述文革與勞改經歷的《牛棚雜憶》,和香港詩人游靜的最新雙語詩集《愈坐愈透明》。提起剛踏入文學翻譯業界的記憶,初出茅廬的她資歷與人脈仍在累積,尚未與出版方建立信任關係,譯者提案成功的機率,其實是非常困難的,更不用說要與手上隨時有大量書籍的版權經紀「競爭」。

江晨欣生動地比喻道:「但如果是出版社主動接洽譯者,就像我躺在床上,你端來了一杯咖啡,當然是很開心的。」接到提案邀約的譯者就像獲得了飯店服務,實力已受肯定,也不須面對人際信任大考驗。

即便如此,她依然認為譯者提案有其必要性,遇見喜歡的作品,譯者可以依據出版屬性與編輯偏好,製作樣稿,主動出擊。

「譯者其實都是喜歡閱讀、對文學作品有著極大興趣,並且熱心推廣的人!」江晨欣感性地告白。

喜歡與譯者交流互動的江晨欣,目前也擔任美國文學翻譯協會(ALTA)主席,辦理譯者培訓、翻譯年會、及相關獎項補助。自2015年開辦的「新銳譯者指導計畫」,翻譯龍應台《目送》、袁瓊瓊《或許,與愛無關》、林奕含《房思琪的初戀樂園》等作品。

江晨欣也發現,以往英美出版社對於臺港文學興趣較低,甚至有版權經紀以中國文學為專攻,「但是,最近出現了關注、發掘臺港作品的趨勢」,她也認為是件好事。

➤ Books from Taiwan 台書外譯的國家隊

身為文化部「Books from Taiwan」亞洲專刊的主編,戴喬西以推廣臺灣文學為業。他分享「Books from Taiwan」推薦的作品皆經過多重審選,並非單憑個人喜好。即使最終無法促成合作,對他們影響不大,但仍會受到出版社或作者的重視。

由政府推動的外譯計畫,等於是以「國家隊」身分參戰,確實增加了臺灣文學作品在國際市場的能見度、與提案的機會。

究竟「臺灣文學」是什麼?臺灣文學史上也曾引起多次論戰。面對聽眾提問,白嘉琳認為,臺灣文學風格多元而獨特,譬如受到日本深刻影響的文字與語言,時常出現的外來語,與中國當代文學不同。

至於臺灣文學為何於近期受到關注,戴橋西則表示,臺灣確實在疫情爆發後引起矚目,但是他依然認為,若要討論受歡迎的作品主題,應該考量國際市場趨勢、出版社與讀者的類型偏好。

➤「語言」,是文學翻譯的核心

戴喬西坦言,他其實很意外《臺灣漫遊錄》能夠獲得美國的National Book Award,當然作品本身的敘事技巧極有特色,不過深入分析選書過程和評審組成,也可窺知箇中原因──美國近年平權運動頻發,例如控訴黑人遭受不平等對待的「Black Lives Matter」(BLM),也促使人們更為關注不同的族群議題。

哲學家德勒茲曾經如此描述少數文學(Minor Literature):「每件與個人的事務皆直接地連接到政治,一切帶上了群體價值,只有表述的集體集合體。」文學作品記錄著作家的靈思,透過譯者的妙筆轉化,傳播至世界各地,讓更多讀者得以窺見作家筆下的現實與幻想。

「我最重要的工作,是我的語言,也就是德文」白嘉琳分享,常有人詢問她是否經常閱讀華文文學,但對她而言,更重要的是閱讀德國文學,「如果不熟悉德國文學,我就無法勝任翻譯的工作」。白嘉琳的這段話展示了「文學翻譯」的本質與本職:作者與譯者--精通各自母語的兩者之間的深刻交流。●

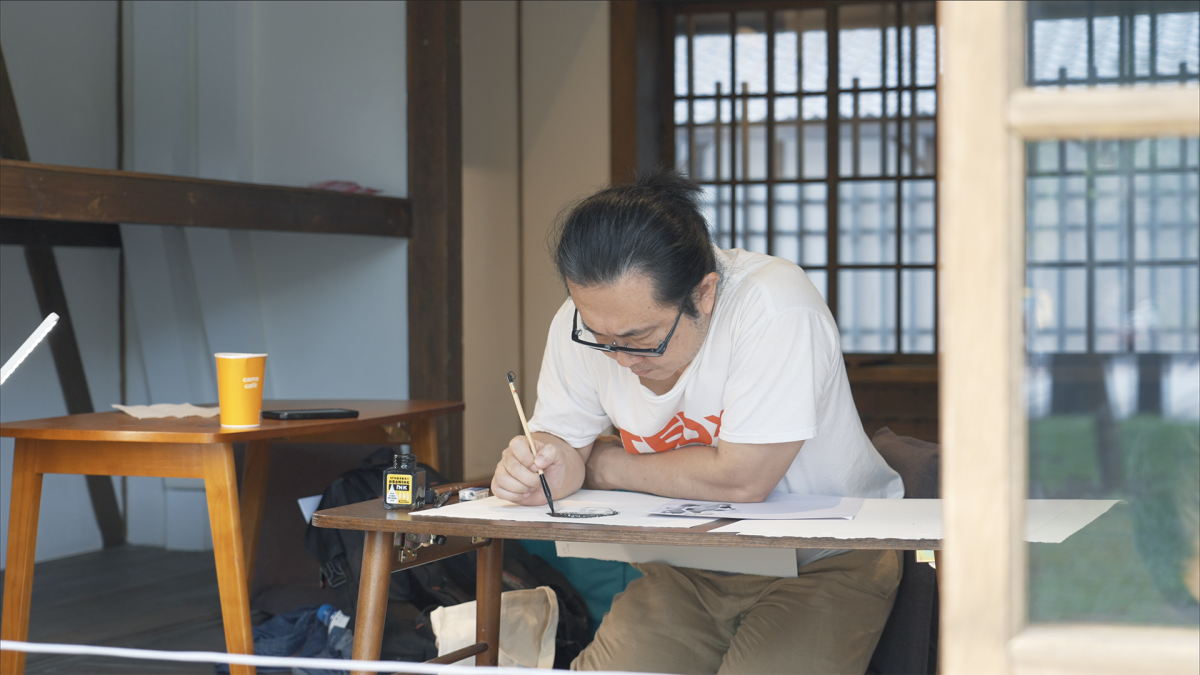

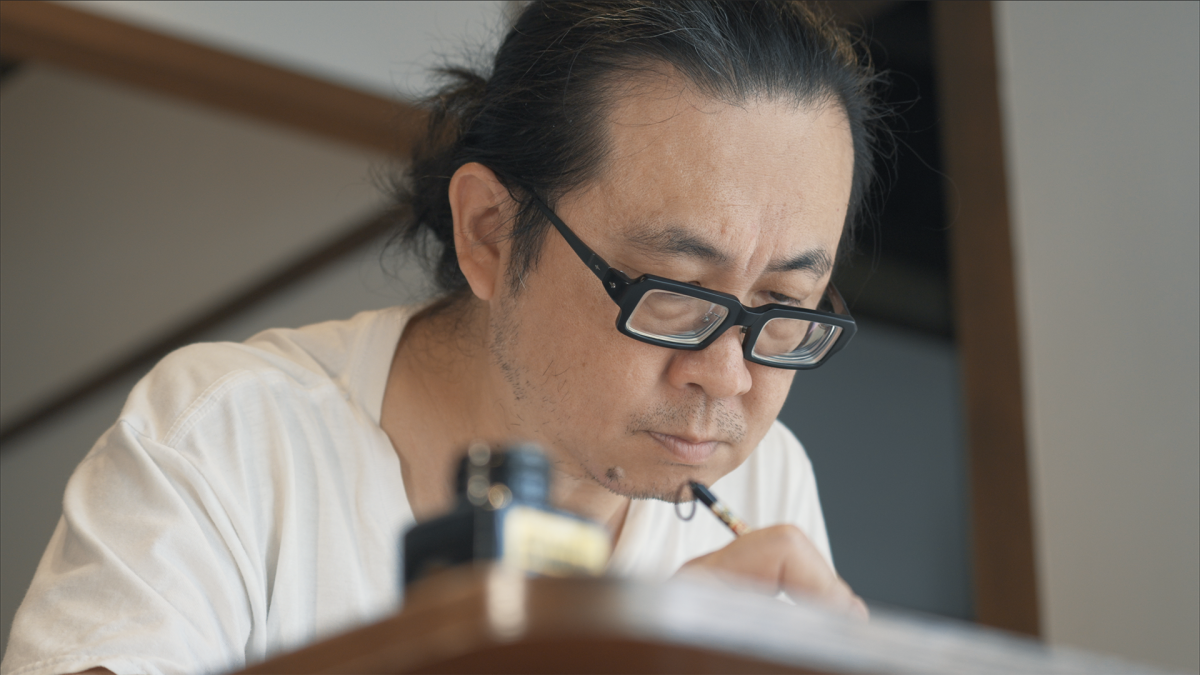

後來阮光民離開漫畫家助手的工作,進入了遊戲業。這段有正職收入的日子,放緩了他漫畫創作的步調。他試過主流日漫式的創作,但覺得自己做得不夠好,也不想做,甚至拒絕了大出版社的連載邀請。

後來阮光民離開漫畫家助手的工作,進入了遊戲業。這段有正職收入的日子,放緩了他漫畫創作的步調。他試過主流日漫式的創作,但覺得自己做得不夠好,也不想做,甚至拒絕了大出版社的連載邀請。

《漫射報+》

《漫射報+》

英美書房》多納・萊恩獲頒愛爾蘭文學獎年度圖書大獎,珍.奧斯汀250週年誕辰舉辦紀念活動,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤21個角色,21篇故事,21幅現代愛爾蘭即景。2012年出道作《The Spinning Heart》摘下愛爾蘭文學獎年度新人獎的多納・萊恩(Donal Ryan),2024年以續集《Heart, Be At Peace》獲頒同獎項的年度圖書大獎。《Heart, Be At Peace》故事發生在一個人人認識彼此的愛爾蘭鄉下小鎮,挺過「凱爾特之虎」經濟崩潰後,鎮民的生活終於能回到常軌,工作機會增加,未來充滿希望,但新的暗流似乎無所不在,潛伏在暗處,引誘著年輕人步入歧途。21位鎮民以第一人稱訴說自己的故事,妓女、俄羅斯移工、將為人父的青年、辯護律師等角色娓娓道來生活的煩惱,以及因愛而生的擔憂,同時也多面向呈現愛爾蘭的經濟與政治處境。

【新書快報】

➤擅寫家人間古怪關係,在大疫期間帶來暖心之作《麥卡的難題》的美國小說家安・泰勒(Anne Tyler),新小說《Three Days in June》以一場6月婚禮前後所發生的事件探討關係中的不忠,準時在情人節前上市。

個性耿直、喜好平靜生活的中年女主角蓋兒,滿心期待隔天參加女兒的婚禮,偏偏這天似乎是史上最慘的一天:學校開除她,富有的親家母辦派對沒邀她,前夫麥斯還突然帶著一隻野貓上門,求她收留。然而,女兒帶來的消息才是最後的震撼彈。究竟,這婚還要不要結?面對過往的懊悔,人有沒有重來的機會?《華盛頓郵報》書評形容作者凝練日常的功力有如高倍數顯微鏡,點滴之中見汪洋。

➤《傲慢與偏見》、《理性與感性》、《曼斯菲爾德莊園》、《艾瑪》等經典小說暢銷200年仍歷久彌新,2025年迎來珍.奧斯汀250週年誕辰,不只出版社爭先推出經典紀念版,學界熱烈舉辦國際研討會,珍.奧斯汀生前最後故居今年更是策劃一系列走讀活動、工作坊與展覽,例如今年1月的「《傲慢與偏見》閱讀節」,5月接棒推出「《理性與感性》閱讀節」,邀請全球書迷共襄盛舉。

長久以來人們將珍・奧斯汀奉為橫空出世的天才,卻忽略了她所處的時代正是女性文學蓬勃發展的時期,如今這些對珍・奧斯汀影響深重的作家鮮為人知。《Jane Austen’s Bookshelf》為知名古籍經銷商、熱門節目《當鋪之星》(Pawn Stars)的特邀嘉賓 Rebecca Romney 所著,帶領讀者踏上一場文學冒險,尋找那群影響奧斯汀的女性作家,並探討她們的作品為何從歷史中消失。Romney翻閱古籍、追尋遺失的經典,重現奧斯汀的書架,並挑戰我們對文學經典的定義。本書不僅是對歷史的探尋,更是對當代讀者的邀請——重新發掘這些被遺忘的女性之聲。

➤剛過85歲生日的美國重量級同志作家愛德蒙.懷特(Edmund White)出版回憶錄《The Loves of My Life: A Sex Memoir》,恣意粗俗又文雅、詼諧又坦誠,以自己的性史細數超過一甲子的美國同志生命歷程。在壓抑的1950年代,性意識剛萌芽的懷特與其他未出櫃的男孩共同探索性向,青年時試過與女性上床,其後無論是石牆運動開啟的解放風潮,抑或愛滋病被認為是「20世紀黑死病」的時期,甚至近幾年的App交友,他都擁抱新的想法,持續探索「性」——尤其是與男人間的性——的意義和可能。

對她而言,靜謐、原始而崎嶇的塔斯曼尼亞海岸如同神聖的祭壇,她爬梳不同文化中的悼念儀式,試圖重建生活。本書文字優美、情感真摯,痛失摯愛者或許能從本書獲得力量,帶著苦甜交織的回憶活下去。

【產業消息】

➤倫敦書展「Trailblazers Awards」迎來10週年,表彰入行10年內以創新與創意、改造產業樣貌的出版專業人士。今年入圍的10位候選人涵蓋多個領域,包括推動AI應用的Shimmr AI創辦人Searsha Sadek,以及致力於提升多元文化能見度的Black British Book Festival執行長Selina Brown。

倫敦書展總監Adam Ridgway強調,這些入圍者展現的熱情與創新精神,是出版業持續繁榮的關鍵。獲獎者將獲得業界認可,包括獎座、免費倫敦書展門票、實習機會及專業協會會員資格,助力職業發展。該獎項由出版人協會(Publishers Association)、青年出版人協會(Society of Young Publishers)及書業媒體BookBrunch支持,為出版界新秀提供重要平台,激勵更多年輕人投入並推動產業變革。最終結果將於3月11日倫敦書展開幕日揭曉。

➤愛情萬歲!為慶祝西洋情人節,美國最大獨立二手書交易網站ThriftBooks調查2000名美國讀者的羅曼史偏好,對象為每年閱讀3至4本言情小說的成年人。調查結果顯示,多數讀者認為好看的言情小說必須有好的角色發展(49%),對話寫實和滿滿的浪漫情節並列第二(33%)。羅曼史小說常見的經典情節中,最受歡迎的戀愛公式依序是禁忌之戀(45%)、友誼昇華(44%)、歡喜冤家(42%);三角戀、辦公室戀情和弄假成真模式雖然墊底,但仍有略高於兩成的支持度。

此外,讀者年齡層確實呈現某些差異,例如戰後嬰兒潮世代(約60歲以上)選書時偏好特定作者大於考量情節,Z世代(約15-28歲)則會堅持久一點才決定是否放棄一本書。無論年紀,受訪者的推薦書單新舊並陳,從不敗經典《傲慢與偏見》、《手札情緣》(又名:一生愛的筆記)、《飄》,到近十年出版的《以我們告終》、《第四翼》(The Fourth Wing,暫譯)均上榜。

➤自2月26日起,Amazon將取消平台電子書「下載並透過USB傳輸」的功能,使用者僅能透過wifi下載電子書到Kindle設備。此外,新版Kindle改採KFX格式,提高DRM(數位版權管理)的保護程度,提高格式轉換及外部傳輸電子書檔案的難度,提升使用者對Amazon與Kindle的依賴性,也削弱消費者對電子書的掌控權。

這項決策凸顯現代電子書交易的本質,消費者擁有的是「使用權」而非「所有權」,如果平台商倒閉或讀者帳號被禁,可能導致付費的內容再也無法取用,此外購入的電子書檔也可能隨時遭到刪除或修改,例如2009年Amazon以「誤上架」為由,刪除喬治・歐威爾的《1984》及《動物農莊》,或是近期修改羅德・達爾的作品內容。

➤《大亨小傳》歡慶出版百年!費茲傑羅協會(F. Scott Fitzgerald Society)每週邀請當代名作家朗誦一章,第一棒由法蘭岑(Jonathan Franzen)揭開序幕,後由普立茲獎得主珍.史麥利(Jane Smiley)、理查・羅素(Richard Russo)、美國國家書卷獎小說獎得主艾麗斯・麥德莫(Alice McDermott)、華裔作家湯婷婷(Maxine Hong Kingston)及任壁蓮(Gish Jen)等10位大師傳續,帶領讀者品味費茲傑羅筆下那顆百年前紙醉金迷的大蘋果,見證主人翁美國夢的幻滅、品嘗戀情的苦澀。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量