義大利國寶級畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)的作品橫跨插畫、漫畫、平面設計與動畫等,在台作品除了與尼爾.蓋曼(Neil Gaiman)合作的改編童話《漢賽爾與葛麗特》、為但丁《神曲》繪製的圖像紀念版等,台灣讀者或許還能發現,電影《愛神》(Eros)中的三段轉場動畫,也出自他手。

跨國製作的三段式電影《愛神》由王家衛、史蒂芬.索德柏(Steven Soderbergh)、安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)三位導演分別拍攝的三部短片所組成,以不同的故事和手法呼應情愛主題。而馬托蒂的圖像則突破邊界,自在流淌其中,就如他在電影海報主視覺中所呈現的,一對裸身男女在湛藍的水色中交纏,線條簡單,餘韻無窮。

馬托蒂為《愛神》繪製的作品。汝色 Colors of You © 2025 Lorenzo Mattotti. Published by Locus Publishing.

➤與台灣的因緣 《愛神》2004年問世,隔年在台上映,那是馬托蒂曾與台灣有過最近的距離。

相隔超過20年後,2025年2月,旅居巴黎的馬托蒂終於踏上台灣土地,在台北書展與讀者見面。大塊文化出版社也一口氣推出兩部新書:由馬托蒂繪圖的義大利童話經典《皮諾丘:木偶奇遇記》,與精選他36幅作品的畫卡集《汝色》。

71歲的馬托蒂擔綱今年書展義大利主題國的主視覺設計,也是來訪11位義國作家中年紀最長的一位。大塊文化董事長郝明義在介紹他時說:「形容馬托蒂有兩種方法,一種是列出他所有的豐功偉業,可以寫滿幾十頁;或者用一句話概括——他是能透過畫筆畫出靈魂世界的人。」

在半世紀的創作生涯中,馬托蒂締造了許多跨界的成就。除了繪本書籍,他的插畫也常出現在美國《紐約客》,法國《世界報》、德國《南德意志報》、義大利《晚郵報》等各國報刊雜誌,並曾跨足設計義大利建築設計月刊《Domus》封面、坎城與威尼斯影展的海報主視覺、執導法義合資的動畫《熊熊大作戰》(La Famosa Invasione Degli Orsi in Sicilia

從童趣到情欲,從色彩瑰麗到黑白陰森,馬托蒂的風格多變,但享譽國際的他仍謙遜地說:「每一本書對我來說都是一場新的探險。」其中,與《皮諾丘:木偶奇遇記》的緣分綿延大半輩子,他在不同階段為這本書所畫的插圖,也見證了他的藝術歷程。

➤每個大師都要交出自己的皮諾丘 每個人心中都有一個屬於自己的「小木偶」形象,你的是什麼樣子?《皮諾丘:木偶奇遇記》為義大利作家卡洛.科洛迪(Carlo Collodi)1881年開始在《兒童日報》連載的故事,1883年印刷成書,逐漸風靡世界。

在迪士尼動畫與多達200多種語言版本的散播下,全世界的讀者都對皮諾丘耳熟能詳,光是中文版在台灣、中國大陸就有約40個版本;對義大利人來說,它更是比《聖經》更親近的一本書。但即使熟悉,年輕時的馬托蒂一點也不喜歡這個說謊鼻子會變長的小男孩,「我覺得他好笨拙,為什麼總是不斷讓自己陷入麻煩?!」

不過,他與木偶合作的第一個機緣,在1985年找上門。當時的馬托蒂是個正要展露頭角的漫畫新星,本業學建築的他,1980年代初以風格強烈、帶有超現實感的漫畫/圖像小說《火焰》(Fuochi

高瑞俠正在波隆那和朋友策畫一場邀請新世代畫家重繪經典的展覽,馬托蒂便應邀交出了以《皮諾丘》為本的兩幅插圖,其一即爲科洛迪原本設想的第一版結局,小木偶被吊在樹上的悲劇一幕。

馬托蒂表示,因為這個契機,他才開始認真閱讀這部厚重的原著,驚喜發現文字口語且生動,故事兼具戲劇感和黑暗面,相當迷人。然而,不久後另一個法國出版社邀請他為《皮諾丘》繪製整本插畫時,他仍倍感壓力,畢竟《皮諾丘》百年多來歷經無數改編和重繪,它的插圖版洋洋灑灑翻開來簡直就是義大利的一頁插畫史。

後來,他在半推半就下交出了自己不甚滿意的成品,沒想到卻大受歡迎,被譯介多國,甚至還有導演改編動畫,請他設計角色草圖,可惜後來計畫中斷未果。

從此,每隔幾年就有出版社邀他繪製新版,包括接下來的2008年、與2019年,亦即剛在台推出中譯本的「終極版」集大成《皮諾丘》。馬托蒂打趣:「每一次出版,我就在舊作之外再畫新的圖,一直增添累積,漸漸地,皮諾丘就像個一直跟著我的惡夢,對我來說,它也是一本永遠未完成的書,角色不斷蛻變,最後成為一部帶有實驗性的作品。」

事實上,這本最新版《皮諾丘》為他迄今最滿意、最自由奔放的版本,裡面搜羅了他在各個時期的插畫——除了構圖精細、顏色飽滿的彩圖,也有線條單純的速寫、寫意的黑白畫面,甚至當年的動畫草圖等。

這些圖畫交織在情節高潮迭起的書頁,有時是跨頁滿版,有時是生動的角色從文字旁躍出,拋開了形式,也跳脫文字之外自成敘事。其中有他對各種角色造型大膽的想像,也有義大利鄉間矮房、田野與天空的廣闊景色,洋溢著動感,令人目不暇給,正如奇幻的歷險故事本身,讓讀者彷彿跟著皮諾丘一下子驚險地被丟入油鍋、一下子突然長出驢耳朵,跌入無邊無際的幻想中。

皮諾丘:木偶奇遇記 © 2025 Giunti Editore S.p.A. / Bompiani / 2025 Locus Publishing

➤圖像的奇想 對故事的感受力、即興的創造性,是馬托蒂的圖像語言最迷人之處。

例如1990年代末,他受邀與另兩位圖像藝術大師——美國的米爾頓・葛拉瑟(Milton Glaser)、法國的墨必思(Moebius),分別為但丁《神曲》的〈地獄篇〉、〈煉獄篇〉、〈天堂篇〉繪製插圖 。他坦言,其實不論《皮諾丘》或《神曲》,他從未「自告奮勇」挑戰這些義大利文學鉅著,因此接到任務非常惶恐,尤其自己又是三位畫家中最資淺的,「我心想編輯真是瘋了!」

於是他一邊焦慮,一邊研究但丁,在讚嘆《神曲》的博大精深之餘,更自認難以突破古斯塔夫・多雷(Gustave Doré)早已為《神曲》奠定的插畫「正典」。如此徬徨多時,直到他突然回想起自己從小在學校最愛畫的,「不就是各種怪獸嗎?」

「對我而言,《神曲》〈地獄篇〉就是怪物的混合體。」他回到兒時的情懷開始構思,並藉助有畫面感的音樂,慢慢召喚出腦中那些幹盡壞事的怪物與惡魔。「隨著我越來越深入那個奇想世界,圖像就自由地從紙上生長出來,我想像著地獄的焰火,專注在各種怪獸角色,為牠們注入能量和表現力,而漸漸拋開文本的複雜帶給我的束縛。」

過程中,他越發佩服但丁有如厲害的編劇或導演,用懸疑、對話疊加出故事的飽滿度,而他也在這些經驗中不斷學習,繪畫如何與電影、音樂和圖像產生連結,感到充實滿足。

但丁逝世七百週年・精華圖像紀念版 LA DIVINA COMMEDIA/大塊文化 © Dante Alighieri, Lorenzo Mattotti, Milton Glaser, Gustave Doré

➤繪本是對神祕的探索 與瑰麗繁複不同的另一個極端,是格林童話《漢賽爾與葛麗特》的插畫。

相較於前兩者,這本書是個偶然的奇遇。馬托蒂表示,一切緣起於他在阿根廷南部巴塔哥尼亞山區的旅行,他深深著迷於當地巨大、充滿戲劇感、宛如古老傳說般的森林,因此返家後便投入作畫,即興揮灑記憶中的樹林。

畫中,隨著越來越深入森林,他用色也越來越濃黑,黑色蔓延幾乎覆蓋全部的白紙。他描述就像人的眼睛在暗中,一開始什麼都看不見,接著一點一點越來越清晰,「黑暗的深處,就像走入越來越深奧的內心。」

後來《漢賽爾與葛麗特》歌劇在紐約大都會歌劇院演出時,馬托蒂便以這系列黑墨畫作展出,2007年再延展成書。

他笑稱這是人生中最輕鬆快活的一次創作,他找到一種即興的敘事方式,「我沒有再讀一次原著,只憑童年對這個故事的可怕印象,從神祕的森林開始、接著人物的形象,然後畫面的敘事感就自然浮現了,簡直是奇蹟。」他起初在短短三、四天就畫完十幅圖,自認是他迄今「最生猛有力(powerful)的作品」。

後來奇幻名家尼爾.蓋曼根據馬托蒂的圖畫重寫故事,並下了這樣的註腳:「我認為向孩子展示黑暗的事物很重要,在展示的過程中,也展現出孩子們有能力擊敗黑暗的事物,證明人是有力量的。告訴人們可以反擊,告訴人們可以獲勝。」

雖然這本有點恐怖的黑白繪本乍看很「不傳統」,但馬托蒂認為,小孩總是對神祕事物感興趣,書中黑白圖像所營造的神秘感,可以吸引他們一步步往內探索,「感到害怕時就闔上書,想看的時候再次翻開,我想呈現給小孩的是,什麼是恐懼?什麼是神祕?去探索各種感受,想像黑暗的森林後面有什麼。」

就像他自己在懞懂童年時,翻閱爸媽架上那些他看不懂的書,總是被奇奇怪怪的圖像所吸引,「透過書本而非現實,讓孩子去探索神秘、感受懼怕,是很重要的事。」

敞開邊界的探索,也延續到台灣特別編製的《汝色》。這系列作品源於馬托蒂〈在房間〉、〈在水中〉等三本描繪男女肢體相擁的圖集,他敞開心懷地說,他在創作中回憶了初戀,思考了愛情,「愛也是神祕的,從手牽手看著彼此,互相了解對方,深深沉浸在這種感受,到昇華為另一種更具同理心、更高層次、更大的愛,那也是一種,在大自然中的愛。」

跨越小孩與大人的分野,從男女之間到與大自然互相交融,馬托蒂的創作展現了各種探索,而這樣的探索,如此自由。●

汝色 Colors of You © 2025 Lorenzo Mattotti. Published by Locus Publishing.

皮諾丘:木偶奇遇記 Capital & Ideology: A Graphic Novel Adaptation 內容簡介➤ 】

作者簡介: 卡洛.科洛迪 Carlo Collodi

繪者簡介:羅倫佐.馬托蒂 Lorenzo Mattotti

汝色 Colors of You 內容簡介➤ 】

鋼琴

鋼琴

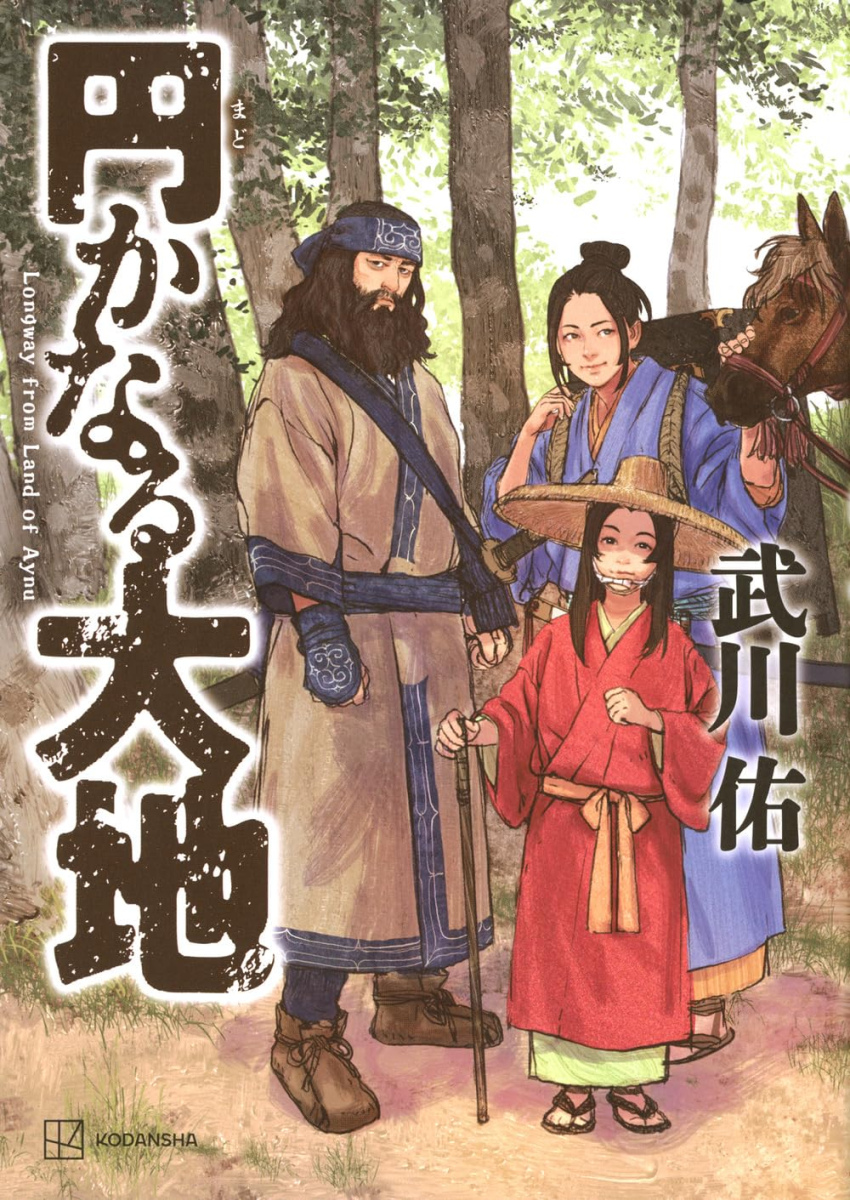

■第27屆大藪春彥獎於上個月24日舉辦,大澤在昌、黑川博行及東山彰良3位評審委員,最後選出武川佑的《圓滿大地》(講談社)為本次獲獎作品。武川過去曾任職書店及媒體業,並在2016年以《鬼惑》踏入文壇,其後推出《虎之牙》、《踏行千里》等得獎作。去年(2024)秋天出版的《圓滿大地》,將故事聚焦戰國時期的北境,愛努男子白雪,意外拯救了蠣崎氏家主之女稻姬,卻因此為族人帶來意想不到的戰火。

■第27屆大藪春彥獎於上個月24日舉辦,大澤在昌、黑川博行及東山彰良3位評審委員,最後選出武川佑的《圓滿大地》(講談社)為本次獲獎作品。武川過去曾任職書店及媒體業,並在2016年以《鬼惑》踏入文壇,其後推出《虎之牙》、《踏行千里》等得獎作。去年(2024)秋天出版的《圓滿大地》,將故事聚焦戰國時期的北境,愛努男子白雪,意外拯救了蠣崎氏家主之女稻姬,卻因此為族人帶來意想不到的戰火。

話題》羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)訪台:從但丁神曲到格林童話,從《皮諾丘》到《汝色》

義大利國寶級畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)的作品橫跨插畫、漫畫、平面設計與動畫等,在台作品除了與尼爾.蓋曼(Neil Gaiman)合作的改編童話《漢賽爾與葛麗特》、為但丁《神曲》繪製的圖像紀念版等,台灣讀者或許還能發現,電影《愛神》(Eros)中的三段轉場動畫,也出自他手。

跨國製作的三段式電影《愛神》由王家衛、史蒂芬.索德柏(Steven Soderbergh)、安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)三位導演分別拍攝的三部短片所組成,以不同的故事和手法呼應情愛主題。而馬托蒂的圖像則突破邊界,自在流淌其中,就如他在電影海報主視覺中所呈現的,一對裸身男女在湛藍的水色中交纏,線條簡單,餘韻無窮。

➤與台灣的因緣

《愛神》2004年問世,隔年在台上映,那是馬托蒂曾與台灣有過最近的距離。

相隔超過20年後,2025年2月,旅居巴黎的馬托蒂終於踏上台灣土地,在台北書展與讀者見面。大塊文化出版社也一口氣推出兩部新書:由馬托蒂繪圖的義大利童話經典《皮諾丘:木偶奇遇記》,與精選他36幅作品的畫卡集《汝色》。

71歲的馬托蒂擔綱今年書展義大利主題國的主視覺設計,也是來訪11位義國作家中年紀最長的一位。大塊文化董事長郝明義在介紹他時說:「形容馬托蒂有兩種方法,一種是列出他所有的豐功偉業,可以寫滿幾十頁;或者用一句話概括——他是能透過畫筆畫出靈魂世界的人。」

在半世紀的創作生涯中,馬托蒂締造了許多跨界的成就。除了繪本書籍,他的插畫也常出現在美國《紐約客》,法國《世界報》、德國《南德意志報》、義大利《晚郵報》等各國報刊雜誌,並曾跨足設計義大利建築設計月刊《Domus》封面、坎城與威尼斯影展的海報主視覺、執導法義合資的動畫《熊熊大作戰》(La Famosa Invasione Degli Orsi in Sicilia),並於去年受邀為巴黎帕運繪製70幅畫作。

從童趣到情欲,從色彩瑰麗到黑白陰森,馬托蒂的風格多變,但享譽國際的他仍謙遜地說:「每一本書對我來說都是一場新的探險。」其中,與《皮諾丘:木偶奇遇記》的緣分綿延大半輩子,他在不同階段為這本書所畫的插圖,也見證了他的藝術歷程。

➤每個大師都要交出自己的皮諾丘

每個人心中都有一個屬於自己的「小木偶」形象,你的是什麼樣子?《皮諾丘:木偶奇遇記》為義大利作家卡洛.科洛迪(Carlo Collodi)1881年開始在《兒童日報》連載的故事,1883年印刷成書,逐漸風靡世界。

在迪士尼動畫與多達200多種語言版本的散播下,全世界的讀者都對皮諾丘耳熟能詳,光是中文版在台灣、中國大陸就有約40個版本;對義大利人來說,它更是比《聖經》更親近的一本書。但即使熟悉,年輕時的馬托蒂一點也不喜歡這個說謊鼻子會變長的小男孩,「我覺得他好笨拙,為什麼總是不斷讓自己陷入麻煩?!」

不過,他與木偶合作的第一個機緣,在1985年找上門。當時的馬托蒂是個正要展露頭角的漫畫新星,本業學建築的他,1980年代初以風格強烈、帶有超現實感的漫畫/圖像小說《火焰》(Fuochi)漸受矚目,也吸引了當時在書店工作、後來成為波隆那兒童書展顧問的高瑞俠(Grazia Gotti)。

高瑞俠正在波隆那和朋友策畫一場邀請新世代畫家重繪經典的展覽,馬托蒂便應邀交出了以《皮諾丘》為本的兩幅插圖,其一即爲科洛迪原本設想的第一版結局,小木偶被吊在樹上的悲劇一幕。

馬托蒂表示,因為這個契機,他才開始認真閱讀這部厚重的原著,驚喜發現文字口語且生動,故事兼具戲劇感和黑暗面,相當迷人。然而,不久後另一個法國出版社邀請他為《皮諾丘》繪製整本插畫時,他仍倍感壓力,畢竟《皮諾丘》百年多來歷經無數改編和重繪,它的插圖版洋洋灑灑翻開來簡直就是義大利的一頁插畫史。

後來,他在半推半就下交出了自己不甚滿意的成品,沒想到卻大受歡迎,被譯介多國,甚至還有導演改編動畫,請他設計角色草圖,可惜後來計畫中斷未果。

從此,每隔幾年就有出版社邀他繪製新版,包括接下來的2008年、與2019年,亦即剛在台推出中譯本的「終極版」集大成《皮諾丘》。馬托蒂打趣:「每一次出版,我就在舊作之外再畫新的圖,一直增添累積,漸漸地,皮諾丘就像個一直跟著我的惡夢,對我來說,它也是一本永遠未完成的書,角色不斷蛻變,最後成為一部帶有實驗性的作品。」

事實上,這本最新版《皮諾丘》為他迄今最滿意、最自由奔放的版本,裡面搜羅了他在各個時期的插畫——除了構圖精細、顏色飽滿的彩圖,也有線條單純的速寫、寫意的黑白畫面,甚至當年的動畫草圖等。

這些圖畫交織在情節高潮迭起的書頁,有時是跨頁滿版,有時是生動的角色從文字旁躍出,拋開了形式,也跳脫文字之外自成敘事。其中有他對各種角色造型大膽的想像,也有義大利鄉間矮房、田野與天空的廣闊景色,洋溢著動感,令人目不暇給,正如奇幻的歷險故事本身,讓讀者彷彿跟著皮諾丘一下子驚險地被丟入油鍋、一下子突然長出驢耳朵,跌入無邊無際的幻想中。

➤圖像的奇想

對故事的感受力、即興的創造性,是馬托蒂的圖像語言最迷人之處。

例如1990年代末,他受邀與另兩位圖像藝術大師——美國的米爾頓・葛拉瑟(Milton Glaser)、法國的墨必思(Moebius),分別為但丁《神曲》的〈地獄篇〉、〈煉獄篇〉、〈天堂篇〉繪製插圖。他坦言,其實不論《皮諾丘》或《神曲》,他從未「自告奮勇」挑戰這些義大利文學鉅著,因此接到任務非常惶恐,尤其自己又是三位畫家中最資淺的,「我心想編輯真是瘋了!」

於是他一邊焦慮,一邊研究但丁,在讚嘆《神曲》的博大精深之餘,更自認難以突破古斯塔夫・多雷(Gustave Doré)早已為《神曲》奠定的插畫「正典」。如此徬徨多時,直到他突然回想起自己從小在學校最愛畫的,「不就是各種怪獸嗎?」

「對我而言,《神曲》〈地獄篇〉就是怪物的混合體。」他回到兒時的情懷開始構思,並藉助有畫面感的音樂,慢慢召喚出腦中那些幹盡壞事的怪物與惡魔。「隨著我越來越深入那個奇想世界,圖像就自由地從紙上生長出來,我想像著地獄的焰火,專注在各種怪獸角色,為牠們注入能量和表現力,而漸漸拋開文本的複雜帶給我的束縛。」

過程中,他越發佩服但丁有如厲害的編劇或導演,用懸疑、對話疊加出故事的飽滿度,而他也在這些經驗中不斷學習,繪畫如何與電影、音樂和圖像產生連結,感到充實滿足。

➤繪本是對神祕的探索

與瑰麗繁複不同的另一個極端,是格林童話《漢賽爾與葛麗特》的插畫。

相較於前兩者,這本書是個偶然的奇遇。馬托蒂表示,一切緣起於他在阿根廷南部巴塔哥尼亞山區的旅行,他深深著迷於當地巨大、充滿戲劇感、宛如古老傳說般的森林,因此返家後便投入作畫,即興揮灑記憶中的樹林。

畫中,隨著越來越深入森林,他用色也越來越濃黑,黑色蔓延幾乎覆蓋全部的白紙。他描述就像人的眼睛在暗中,一開始什麼都看不見,接著一點一點越來越清晰,「黑暗的深處,就像走入越來越深奧的內心。」

後來《漢賽爾與葛麗特》歌劇在紐約大都會歌劇院演出時,馬托蒂便以這系列黑墨畫作展出,2007年再延展成書。

他笑稱這是人生中最輕鬆快活的一次創作,他找到一種即興的敘事方式,「我沒有再讀一次原著,只憑童年對這個故事的可怕印象,從神祕的森林開始、接著人物的形象,然後畫面的敘事感就自然浮現了,簡直是奇蹟。」他起初在短短三、四天就畫完十幅圖,自認是他迄今「最生猛有力(powerful)的作品」。

後來奇幻名家尼爾.蓋曼根據馬托蒂的圖畫重寫故事,並下了這樣的註腳:「我認為向孩子展示黑暗的事物很重要,在展示的過程中,也展現出孩子們有能力擊敗黑暗的事物,證明人是有力量的。告訴人們可以反擊,告訴人們可以獲勝。」

雖然這本有點恐怖的黑白繪本乍看很「不傳統」,但馬托蒂認為,小孩總是對神祕事物感興趣,書中黑白圖像所營造的神秘感,可以吸引他們一步步往內探索,「感到害怕時就闔上書,想看的時候再次翻開,我想呈現給小孩的是,什麼是恐懼?什麼是神祕?去探索各種感受,想像黑暗的森林後面有什麼。」

就像他自己在懞懂童年時,翻閱爸媽架上那些他看不懂的書,總是被奇奇怪怪的圖像所吸引,「透過書本而非現實,讓孩子去探索神秘、感受懼怕,是很重要的事。」

敞開邊界的探索,也延續到台灣特別編製的《汝色》。這系列作品源於馬托蒂〈在房間〉、〈在水中〉等三本描繪男女肢體相擁的圖集,他敞開心懷地說,他在創作中回憶了初戀,思考了愛情,「愛也是神祕的,從手牽手看著彼此,互相了解對方,深深沉浸在這種感受,到昇華為另一種更具同理心、更高層次、更大的愛,那也是一種,在大自然中的愛。」

跨越小孩與大人的分野,從男女之間到與大自然互相交融,馬托蒂的創作展現了各種探索,而這樣的探索,如此自由。●

Capital & Ideology: A Graphic Novel Adaptation

作者:卡洛.科洛迪

繪者:羅倫佐.馬托蒂

譯者:郝明義

出版:大塊文化

定價:950元

【內容簡介➤】

作者簡介:卡洛.科洛迪 Carlo Collodi

卡洛.洛倫齊尼(Carlo Lorenzini),筆名科洛迪( Collodi,取自其母親家鄉的名稱)是一位風趣且多才多藝的作家。他創辦了政治諷刺報紙《Il Lampione》,並作為記者與當時多家報刊合作。1876年,他為Paggi出版社翻譯了法國最著名的童話故事《仙女故事集》。在1877至1878年間,他出版了《Giannettino》和《Minuzzolo》,這些作品使他成為奠定義大利公共教育基礎的功臣。自1881年起,他在《兒童報》上連載《一個木偶的故事》(Storia di un burattino),並於1883年由Felice Paggi出版社出版了完整版本,書名為《皮諾丘:木偶奇遇記》(Le avventure di Pinocchio),此書為義大利文學永恆的經典。

繪者簡介:羅倫佐.馬托蒂 Lorenzo Mattotti

義大利畫家、插畫家與漫畫家羅倫佐.馬托蒂現居巴黎,自1970 年代末期發表首部漫畫作品以來,便以大膽的實驗精神和獨特的藝術視角聞名於世。早年他放棄建築學,專注於漫畫創作,並於1980 年代初與其他藝術家共同創立「Valvoline」團體,突破傳統敘事與藝術框架,創作風格前衛且富有表現力。1984 年,他創作了《火焰》(Fuochi),這部作品在漫畫界被視為一大盛事,並獲得了重要的國際獎項。他的作品,從《事件》(Incidenti)到《污點》(Stigmate),再到《斯帕塔科先生》(Le Signor Spartaco)、《內法斯托博士》(Doctor Nefasto)、《窗邊的人》(L'uomo alla nestra)和眾多其他作品,不但全都呈現出獨特的韻味,卻又沒有受限於單一的手法,不斷探索繪畫創新的可能性。

Colors of You

作者:羅倫佐.馬托蒂

譯者:陳詠薇

出版:大塊文化

定價:1500元

【內容簡介➤】

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量