立法院三讀通過中央預算審查,凍結及刪減數額創歷史新高。《報導者》統計2001年至今歲出、歲入及審議後預算總額,20多年內刪減比例最高為2006年陳水扁執政時的2.27%,本次飆至6.63%,大幅超越扁政府時期近3倍。

藍白立委主張,115年總預算也是史上最高,因此刪除後不影響國家運作。但新北市議員鄭宇恩認為,每年預算的攀升,是受新興政策、通貨膨脹影響。以新北市為例,近年總預算均較前一年增加5-6%,審查後約刪減0.27%,本次中央預算刪減幅度卻高達6.63%,並不合理。

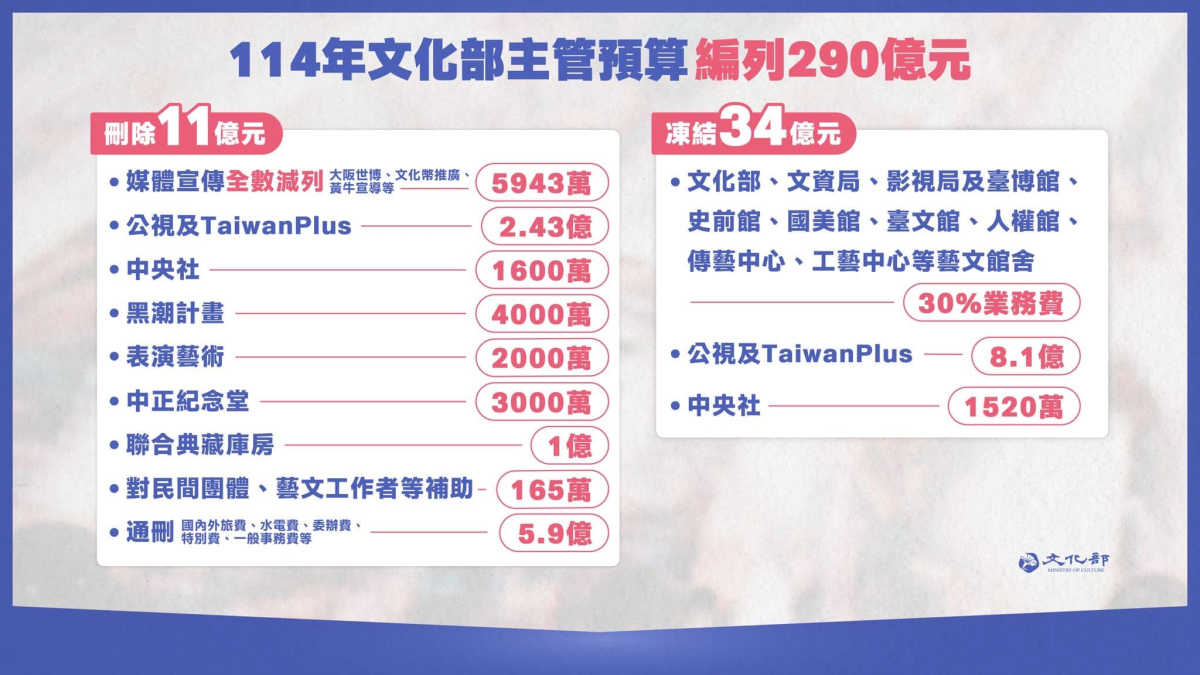

➤文化場館表現優秀,預算遭惡意凍結,預算統刪報復性強 藝文界最關切的文化部預算,原編列290億元,本次遭刪除11億元、凍結34億元。除一般事務費等等通刪5.9億元外,包括公視及TaiwanPlus 2.43億、中央社1600萬、黑潮計畫4000萬、媒體宣傳5943萬(全刪)、表演藝術2000萬、中正紀念堂3000萬、聯合典藏庫房1億、地方/藝文工作者補助165萬等,計5.1億元。遭凍結的部分,須3個月內向立法院教文委員會專案報告後始得動支,對於凍結30%業務費的藝文館舍來說,如臺博館、史前館、國美館、臺文館、人權館、傳藝中心等,衝擊甚鉅。

行政院長卓榮泰表示,很多預算都是報復性的為刪而刪。文化部長李遠也表示,不合理的刪除及凍結,是對文化部所有努力的否定,以及對文化工作者的不尊重。

新黨台北市議員侯漢廷則表達在野黨立場表示:刪補助、回歸市場機制,才能真正讓文化人展現本領,自由創作。

➤文化工作者何辜?重創產業,得不償失 輿論對立院審查預算的討論,也呈兩極。

有人拿電影《餘燼》獲政府補助5000多萬,票房卻只有577萬,以及《衝組》1900萬補助,票房卻只有244萬,來證明文化預算需要受到「嚴格監督」。

但公督盟表示,「統刪」並非針對預算不合理的部分,只為製造省錢的假象,是立法院的陋習。專長公共預算的東海大學教授劉志宏也認為,統刪很可能會誤傷一些重要項目。

此外也有網友擔心,遭凍結的34億業務費看起來像是「我沒有全砍啊,來報告就可以動支了。」但報告之後真的會解凍嗎?過程是不是要再被羞辱一次?解凍前要讓哪些計畫優先?無法解凍的話後面又要怎麼做下去?

有民眾投書媒體表示,刪除的背後更可悲的是,文化部預算只佔中央總預算1%。以台灣稅收來說,掌握台灣大半文化資源的文化部,一年預算起碼也要超過500億。

做為中央最小部會的文化部,遭刪除、凍結的預算約佔15%。果陀劇場創辦人梁志民點名當過嘉義文化局長的立委洪孟楷說:「您該知道辦一個活動或是演出製作,15%的經費,比吃漢堡有沒有薯條 要重要多了吧?」

➤韓國文體部預算1500億台幣,台灣文化補助被刪,立委陳玉珍指文化人要飯 國民黨立委陳玉珍要飯說,踐踏文化與創意工作者,引起社會對立

立法院於1月17日通過2025年度中央政府總預算案的通刪決議後,便怒火燎原、快速進入大眾視野。而國民黨籍立委陳玉珍於離島出版社總編何欣潔臉書貼文下開嗆「丟掉那隻要飯的碗」,更讓爭議到達高峰。

陳玉珍事後解釋,「丟掉那隻要飯的碗」是引用徐宗懋圖文館的文章。而文史工作者徐宗懋表示,自己是借用前新加坡總理李光耀「就算我們在最窮的時候,我們也不會拿一只要飯的碗」的一番話,來強調文化人要自立自強。

陳玉珍遭廣大文化人痛批「文化殺手」,因其提案上批評公視的國際行銷效果,卻不知韓國電影成功的背後,即是政府長年扶植的結果(例如韓國文體部每年預算就破兆韓元,約1500億台幣)。

➤藝文界、出版界、漫畫界發起連署,各界名家心痛、震怒 藝文界提出連署、反對聲明的,包括有台灣視覺藝術協會(視盟)、中華民國畫廊協會(畫協)、台灣新媒體暨影視音發展協會(NMEA)、中華民國表演藝術協會(表演藝術聯盟)、中華民國電影導演協會等。藝人及KOL陳珮騏、林雨宣、柯震東、呱吉、百靈果等人也都發文力挺,饒舌歌手老莫並寫歌聲援。

出版方面,作家、書店、出版業及文字工作者聯合發起「頭痛何須砍頭?不合理的預算凍結與刪減提案=書店與出版業的文化浩劫 」連署,表達強烈抗議。不到一天就累積數千人參與,計書店達183間、個人連數高達8271人,團體組織如台灣友善書業供給合作社、獨立出版聯盟、台北市漫畫從業人員職業工會、台灣文化政策研究學會、台灣法語譯者協會、臺灣大學研究生協會、蒲公英故事閱讀推廣協會、台灣閱讀推進協會等。個人連署名單可見到作家吳明益、吳念真、陳思宏、阿潑、楊双子、李屏瑤、林小杯、黃崇凱、翻譯家尉遲秀、設計師黃子欽、《報導者》營運長兼總主筆李雪莉、《上下游》總編古碧玲、Readmoo電子書服務平台執行長龐文真等各界名家,本刊顧問李金蓮及總編輯周月英亦在連署之列。

完整連署名單,可點擊照片

➤漫畫界首當其衝,超過300位漫畫家同聲發難,台漫勢頭正起,恐落難於政治惡鬥? 台北市漫畫從業人員職業工會也發起連署 ,訴求包含反對不合理的刪除文化部預算、保障漫畫創作者的創作自由及建立友善的文化創作產業鏈。2天內湧入逾6500則回應,超過8成為支持台漫的讀者。

截至1月22日深夜,連署漫畫家人數高達335人,包含阮光民、常勝、周見信、葉明軒、丁柏晏、王登鈺、每日青菜、日下棗、沙夜、安妮羊、星期一回收日、阿寶灰灰、賴有賢、吳宇實、黃熙文、李隆杰、李勉之、韋蘺若明、麥人杰、傑利小子、可樂王、桑原、羅寶、小峱峱、Wei、劉倩帆、羅宜凡等等。不同世代,幾乎多數漫畫家同聲劍指政策失當!除此之外,更有插畫家、繪師共666人、圖文作家共80人、動畫師共60人、ACG相關行業從業人員共211人、讀者共6255人,總計7607人具名連署。

點擊圖片,可查看漫畫界完整連署名單

漫畫工會理事長黃俊維表示,有不少創作者提到,雖然自己用不到補助,但還是希望給有需要的人使用。也有許多讀者表示,台漫這些年真的有起色,不希望就此中斷,可見台漫近年真的有做出成績。

漫畫家葉明軒發文表示,政府的補助就是為了在當今社會結構中,為缺乏資本的單位伸出援手,增加各個產業邁向成功的機會:缺乏宣傳資本的能得到宣傳補助、缺乏製作成本的得到成本補助,讓夢想更有機會被國際看見、讓成品更具國際水準。這是國家對人民的投資、也是國家相信人民的表現…… 如今文化部預算被砍,任何一位努力中的文藝工作者都沒辦法忍受。

➤再好的作品都需要推展,剛走出國門,卻閉門廢車 撇開「創作者爽拿補助過生活」的抹黑與激辯,漫畫家曾建華在〈台灣漫畫有超越其他國家的可能嗎?〉貼文中表示,作品《集合!RENDEZVOUS》上市兩年已出版13本,做到了不可能的任務,今年仍穩定產出中,而且沒在靠補助。

曾建華表示,現在面臨的最大挑戰是如何推展出去,這也是目前台灣漫畫最大的關卡。台漫除了提升產值外,還缺乏推廣與跨域合作的力道。如果有更多資源注入,讓更多國外讀者看見我們的作品,就能創造出更多可能。為了後續走得更遠,《集合!RENDEZVOUS》因而才申請了黑潮計畫,如今預算被刪,令人深感遺憾。

《異人茶跡》漫畫家張季雅也表示,創作的日子經濟上真的很辛苦,還得接其他案才能過生活,在各種資源欠缺的情況下畫了10年以上,《異人茶跡》也讓讀者苦等了10年才完結。顯示如何再提筆長篇漫畫真的很艱難。

漫畫家張季雅現身說法,強調政策支持對於漫畫產業的重要性,她提到「台灣就是我們現在生活的地方,我們的國家。講自己生活的地方的故事,是理所當然的事情。」(攝影:吳致良)

文化部去年推出「黑潮計畫」,目的在鼓勵長篇作品的製作,張季雅的新作因此有機會在今年與讀者見面。不料此項預算卻遭藍白立委刪減,且刪除的理由為「…… 在嚴肅的中央預算書中出現語意模糊的字詞如臺流、黑潮、1plus等頗讓人疑竇」等毫無數據、也非事實的意見。

張季雅說:「台灣也許對嚮往中國的立委陳玉珍來說很模糊,但對我這個雲嘉小孩來說很清楚。台灣就是我們現在生活的地方,我們的國家。講自己生活的地方的故事,是理所當然的事情。希望喜愛台灣文化和歷史的朋友,能一起關心這件事情,讓屬於台灣的故事繼續說下去。」

➤文化預算台灣遠低於先進國家,人均文化支出僅韓國4分之1 在媒體投書〈文化預算刪減的憲法文化基本權危機〉一文中,台北教育大學文教法律系研究生周煜偉寫道,文化預算遭刪減後,占中央政府總預算比例下降至1.09%,明顯低於主要先進國家(法國2.2%、韓國1.8%、德國1.9%、日本1.6%、英國1.7%)一半左右。人均文化支出的差距更為明顯,韓國約新台幣4,100元,台灣僅約1,085元。

他說,這些國家都建立了完善的文化預算法定保障機制,規定文化預算不得低於中央政府總預算一定比例,有些國家更明定預算成長幅度須等於或高於總預算成長率,但台灣缺乏這類具體的要求以及違反時的法律。

我國的《文化基本法》第26條規定「政府文化預算應逐年成長」,大法官釋字第761號也指出,立法院對預算案的審議雖有形成空間,但應受憲法基本權保障之限制。而本次預算大幅刪減,已直接牴觸《文化基本法》的明文規定,構成法所規範的實質違反。

其具體形成的影響將是:藝文工作者的生存危機、文化場館營運與民眾參與、教育場域的文化培育、原住民族文化出現斷層、地方文化發展停滯、創產業發展受阻、國際文化交流中斷。

周煜偉並列舉歐洲人權法院、聯合國教科文組織、歐洲理事會《文化權利框架公約》等國際法規範與判例,均要求各國須有穩定的文化預算機制,並構築完整的文化預算保障標準。對比之下,本次文化預算的大幅刪減,已逾越立法院預算審議權的合理範圍,構成對行政權文化施政核心功能的侵犯。

➤美國國家圖書獎得主楊双子堅決主張:健全創投機制,才能催生國際級作品 北教大語創系副教授楊宗翰表示,「網路上流竄的惡評與酸言,往往用一、兩句話抹煞幾年間甚至幾個世代的努力,更彷彿把藝文人士都貶為街邊乞丐、出版各上中下游則早該走入歷史灰燼。」他指出,文化部預算的卡關及藝文人士的聲援,恰好讓全體納稅人認識到這個機構的工作性質與存在的必要。

2024年底以《臺灣漫遊錄》榮獲美國國家圖書獎的作家楊双子,自獲獎以來就數度公開表明文化部如何擔任了這部小說的推手。

甫獲得美國國家圖書獎翻譯文學大獎的台灣作家楊双子(右),發文闡述完整創投機制對於文化產業的重要(圖源:楊双子粉絲專頁 )

創作資歷已長達20年的楊双子說:「《臺灣漫遊錄》曾經獲得文化部青年創作補助,也受惠於文化部推動的文學外譯政策,種種因緣俱足,才有機會獲得(美國國家圖書獎翻譯文學大獎)這個獎項。直到今天,也相當感恩文化部為文學創作者撐開空間,給予我們這份榮耀。

(中略)有些人會認為,從商業角度來說,台灣文學創作者仰賴政府補助是一種缺陷與失敗,但我認為這樣的商業觀點並不精確。假設文化部是文化產業的創投公司,那麼創投公司追求的,並不是100%的成功率,而是從1%的成功標的裡,獲得超過數十倍的投資報酬率。在今天來看,《臺灣漫遊錄》就是那1%。

我祈願,文化部能夠令這個國家的文化創投機制更加健全、更加完備。令台灣不是依靠運氣,而是依靠完善的產業機制,催生下一位楊双子,以及下一本《臺灣漫遊錄》。」

楊双子明確反對凍刪文化部預算,認為凍刪文化部預算,將是台灣文化與文學發展的自廢武功,是將台灣文學青年正要萌芽的能量掐滅於搖籃。她並特別聲明,「本人在2024年7月10日年滿實歲40,根據文化部青年創作獎勵要點,我已經完全排除在(受補助)資格之外。我抗議、我爭取,是因為我知道這攸關台灣文學與青年作家們的未來。」

身為受惠於文化部以及整個體制所栽培的小說家,楊双子篤實相信這個獎勵機制在越來越健全之後,可以預見將催生出下一個獲得國際榮譽的文學創作者。她指出:「毫無道理、蠻橫粗暴地凍刪文化部預算,受傷的不只是所有可能受到補助的台灣青年創作者,以及一連串彼此牽連的創作、出版產業,更是所有台灣人可能在有生之年可見的國際性文學榮譽。」●

現場》中國獨立電影人注視的短影音時代:《大景》張贊波、林木材對談

「我們以前看的電影都是空洞的,是虛假的美學。」中國獨立紀錄片導演張贊波這樣形容自己在20幾歲前看過的中國影視作品。虛假的不只是電影的對白與訊息而已——張贊波舉例,就連當年所謂的「現實主義代表作」也只不過是把棚內的戲換到了實景拍攝,如此而已。

「我們上一代、上上一代都是集體主義的,把差異性都抹掉,都很規範、很聽話。」在新書《大景:內蒙古「皇家」草原上的奇異風景與欲望遊戲》的分享會上,他這樣形容他們一代電影人的成長過程。

所以,對張贊波這一代人而言,當他們成為可以用手持DV拍攝紀錄片的新世代,不再需要層層審批才能發表作品時,他們的心情是激動的。張贊波還記得大學畢業後當了電信局職員的自己有一次翻閱《南方周末》文化版,「我第一次看到賈樟柯的文章,說『業餘電影時代即將來臨』——哇操!熱血沸騰!」

那是2000年前後的事。20年後,中國和其他國家一同進入短影音與直播的年代,而新書《大景》所書寫的,就是張贊波所觀察到的內蒙古網紅主播們。

書裡的人物比如劉縣長,是直播平台「快手」上「直播問政」的代表,「要求屬下官員——27個部門負責人定期進駐進行政務直播」,還針對政府幹部舉辦網紅培訓班,自己的代表作則是拍攝多則短視頻,向開著改裝車闖入草原的北京男子叫陣,勒令他們到縣政府接受調查,從此一戰成名。而即使是一般的直播主,平時表演愛護草原上自己所養的狼,但在鏡頭關上後也全然不是這一回事,忍心坐視那一隻又一隻的狼陸續慘死。

張贊波說,在直播風潮初期,他對這個形式充滿期待。他猜想,相較於導演用DV拍攝紀錄片,直播還更能讓一般人記錄、分享自己的日常生活。現在呢?說到這裡,講台上的張贊波借用了一個知名的比喻:「播下的是龍種,收獲的是跳蚤。」

而這個比喻來自恩格斯——在恩格斯那裡,他批評的是那些以馬克思主義自我標榜的人。

➤曾經,他們寄望用DV突破舊壁壘

在中國電影圈的慣用說法裡,比如當年預告「業餘電影時代即將來臨」的賈樟柯,還有台灣觀眾較熟悉、以《一部未完成的電影》獲得2024年金馬最佳導演獎的婁燁,這些導演都屬於「第六代」。張贊波說,那一代開始常用的說法是,期許自己把攝影機當作「自來水筆」,直接表達自己的觀點。

這樣的期許之所以可能成為現實,一大主因是中國引進了可以隨身攜帶、直接使用的DV。畢竟,在舊的時代,「就算無意中弄到攝影機、弄到帶,洗印廠還是要審批。當初是這樣的壁壘。」DV讓審查制度一時之間失去了下手的空間,讓新一代的導演們更有可能突圍,更敢於自己取材、自己尋找切入點。

本場分享會的與談人、熟悉中國獨立電影的台灣影評人林木材也有類似的觀察。他分析,手持DV在中國的意義和在其他國家都不同。當導演一個人就可以操作的攝影機問世後,「在歐洲、美國甚至台灣,大部分人還是用舊的方式思考DV的功能,但中國導演拿到DV卻好像完全不同的思考,語法跟傳統電影的語法是完全不一樣的。」各種「口述歷史」、「證據式的影像」陸陸續續出爐。

除了拍片「像是調查臥底」的張贊波,林木材舉的例子還包含導演王兵和趙亮。前者記錄瀋陽衰退的工業區裡人們如何生活,王兵的觀念就是「『我帶子可以拍兩小時,我為什麼要剪接?』他可以拍一個晚上,一個鏡頭就是一個小時。」趙亮的《上訪》則花費整整12年拍攝北京郊區的「上訪村」,也就是來自全國的陳情民眾無法得到回覆下的寄居地。

林木材形容,他在觀賞《上訪》時「震撼到不行——這已經把紀錄片的特性利用到極致」,「很難只當作一個作品看,這個導演跟被攝者有很特殊的關係,影像的力量已經超越作品。」他也笑說,剛看到這類電影時他「下巴掉下來」,覺得這種震撼太難形容、對來自台灣的他而言太過陌生,幾乎要「摧毀我想要成為一個影評人的自信」。

這當然不代表DV讓中國電影界徹底自由。張贊波回憶,當時他報考北京電影學院,筆試高分通過,但到面試現場卻遭到老教授們的「下馬威」。「面試的時候,他們一開口就取笑你的口音」,刻意模仿張贊波的湖南口音,再用北京標準腔「糾正」張贊波的發言,用「很嚴肅的面孔打擊你的信心」。

而到了片場之後,從導演到技術人員也大多是觀念陳腐的老一代。女性工作人員不斷被歧視,比如只要坐上蘋果箱,立刻被攝影師們破口大罵,怪罪女性坐上去會害他們一整天「連焦都對不準」。

「我們這代人的記憶很複雜」,張贊波必須這樣總結。一方面,「電影是一門新藝術,但都是由這麼陳腐的人來掌控」,張贊波20年後說到這點還是語帶憤慨。但在另一方面,DV時代也標誌著「話語權的壁壘被突破」的時代,是年輕導演能夠「回到一個普通的個體」的時代,是終於能把攝影機「當作自來水筆」的時代。

➤20年後,更要為「人性的價值」得以彰顯而感動

換言之,那個時代的他們終於看到了縫隙。這不只是張贊波當時身為年輕導演的觀察,也是他剛到北京時的切身感受。

「雖然政治是嚴加管控的,但個人化層面相對比較豐富。當時的北京有很權貴很奢華的一面,但也有很底層的一面,吃個煎餅果子也能生存。我從小地方過去還覺得輕鬆,我們小地方還更單一化。」他這樣回憶彼時北京對他的吸引力。

而20年後,現在的北京又已經很不一樣,從「外部型態城市面貌」就能看出來。那種他形容為「很市井氣」的地景,比如夜市、比如在住宅「開牆打洞」賣小吃或雜貨的小商店,一一都被視為不符合首都功能和治理規範而陸續消失。再比如,現在從低年級就開始宣傳要「抵制洋節」,所以即使在12月聖誕節期間,「在北京就完全沒有任何氣氛了。」

當然這不只是北京才有的變化,是因為時代不一樣了。他所觀察的直播主們現在都不會提到「疫情」兩個字,即使要回顧那個時期,也會使用諸如「口罩時代」一類的代稱。

至於在張贊波的拍攝地、在內蒙古的那片草原上,此刻則充滿著各種政治標語。新書《大景》的第一章就叫「一馬當先」,說的是2014年時國家領導人趁著馬年去到自治區視察,期許同志們「幹事創業就要像蒙古馬一樣,有一種吃苦耐勞、一往無前的精神。」從那時開始,呼應領導人的指示,「馬文化」成為當地宣傳的主旋律,生意人也一個接著一個開起了馬場。在央視的報導中,一位平素粗獷的馬場老闆受訪,「變得木訥、拘謹,講話語速緩慢」,自述他經營馬場是為了「把我們近幾年失去的東西,再通過我們馬場展示出來。」

「我有點懷疑,他是不是看著鏡頭後的提詞板接受採訪——畢竟這是CCTV(中國央視)記者喜歡和擅長幹的事情」,張贊波在書裡說。

這樣的時代變化當然也反映在電影,尤其是紀錄片的圈子。影評人林木材就回顧,「(中國)曾經有十年的光景,但後來,四大獨立影展慢慢沒有空間了。」而這個過程中,「那個壓制是漸進式的。」他回憶,一開始的時候只是便衣警察會坐下來跟他們一起看電影,他甚至還沒有認出哪些觀眾是警察。接著,警察會盯哨、驅趕,影人們必須「散兵行動」,臨時通知要去哪位同伴的家看電影。接著到了2014年,「開幕式整個斷電」,警察也闖進影展單位的辦公室,把十年來所有檔案、所有光碟通通帶走。

前一個時期還不是那樣的。林木材還記得剛剛出道的他去到北京宋莊——那裡「曾經是藝術家聚集的地方」——他身為台灣的年輕電影人,那邊誰都不認識,但大家都對他很友好。「我是毫無阻礙地進入那個社群,」他回憶,不時有導演主動關心他有沒有地方住、「要不要睡我家」,或者是找他去他們家裡喝茶。

在這樣的時代,在張贊波拿起DV的20年後,電影圈的一件事因而讓他「感動到不行」——當他看著直播,看到不只婁燁拍攝疫情的《一部未完成的電影》拿下2024年金馬最佳電影、最佳劇情片,張志勇也憑著《漂亮朋友》獲得最佳男主角時,「真的非常激動,絕對比我自己得金馬獎還要激動得多。」

張贊波解釋,像是張志勇出身黑龍江省的鶴崗市,「我書裡也有寫到,那是中國的鐵鏽帶,房價都是全中國最低的,可想而知是什麼樣的地方。」張志勇和《漂亮朋友》的導演耿軍「過去找工作都很艱辛」,耿軍「在北京做過餃子館服務員,什麼底層的工作都做過。」,「在被關停的那一年北京獨立影展上,耿軍還遭到警察毆打。」而張志勇還是小朋友的時候,也就因為礦坑裡殘留的雷管導致眼睛被炸傷。

「他們這些人過去在我們那邊就是被輾壓的『低端人口』。」張贊波說。但是,他們合作的這部同志題材電影《漂亮朋友》,卻「能在你們這邊得到這麼高的承認」——說到這裡,張贊波的眼眶迅速泛紅,「是在這裡,人性的尊嚴和藝術的價值得到了彰顯。」●

TheView

作者:張贊波

出版:春山出版

定價:1380元

【內容簡介➤】

作者簡介:張贊波

中國獨立紀錄片導演,自由作家,湖南邵陽人。2005年畢業於北京電影學院導演系碩士班,2009年完成首部紀錄長片《天降》。2015年,第四部紀錄長片《大路朝天》入圍第28屆阿姆斯特丹國際紀錄片電影節主競賽單元,獲第53屆金馬獎最佳紀錄片提名、第10屆臺灣國際紀錄片影展華人紀錄片首獎。紀實文學著作《大路:高速中國裡的低速人生》獲2015年臺北國際書展大獎非小說類首獎及開卷好書獎年度中文創作。曾擔任金馬獎、桃園電影節、華人紀錄片提案大會評審。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量