現場》第三階段已至:西山雅子談日本個人獨立出版現狀

去(2024)年歲末,獨立出版聯盟邀請日本資深編輯西山雅子前來分享日本個人獨立出版的現狀。活動在牯嶺街熱鬧展開,雖然天氣陰冷,外頭霧狀的細雨有些刺骨,但參與的人數卻仍踴躍。

西山雅子在出版社經歷12年的上班族生活後,離開公司成為自由編輯,至今剛好滿10年。剛離職時,為了重新找回自己的初心,她決定從採訪工作重新出發:「我在成為童書編輯之前,曾做過美術採訪編輯,對我來說,採訪並不是件難事。採訪就像是拿到一張通往新世界的門票,看見與平時不同的視野,認識不同的人。」

因為這樣,西山雅子完成了《一個人大丈夫:微型出版的工作之道》一書,並在2018年獲得Openbook年度好書獎。此書主要聚焦在做書的人,透過訪談的形式呈現各式各樣的一人出版社:這些人是如何跳脫體制、在過程中看見的各式風景、遇到哪些困難,以及一路走來的各種心境變化。

活動主持人李家騏是同為一人出版社的「柳橋出版」總編輯,台灣版《一個人大丈夫》即由柳橋出版。西山雅子笑說,與李家騏自2018年開始合作,中間有頻繁的書信往來,直到當天才首次見面,頗有見網友的感覺。

➤月亮與圓規

2018年,西山雅子成立一人出版社「月亮與圓規」(月とコンパス)。所出版的書籍,就是將她一路走來的三個關鍵字:藝術書、繪本、一人出版社,結合而成的具體化行動。

2023年11月,「月亮與圓規」出版了一本叫做《ここにいるよ》(暫譯:我在這裡唷)的繪本。這本書的作者シズカ在波隆那國際插畫展上,向多家出版社提案,最後由比利時的出版社先以法文出版。其後作者希望有機會以日文重新出版,在遲遲找不到適合的出版社時,遇見了西山雅子。西山看過法文版之後,認為如果委託一般出版社應該很難做得出來,於是決定由「月亮與圓規」來執行出版工作。

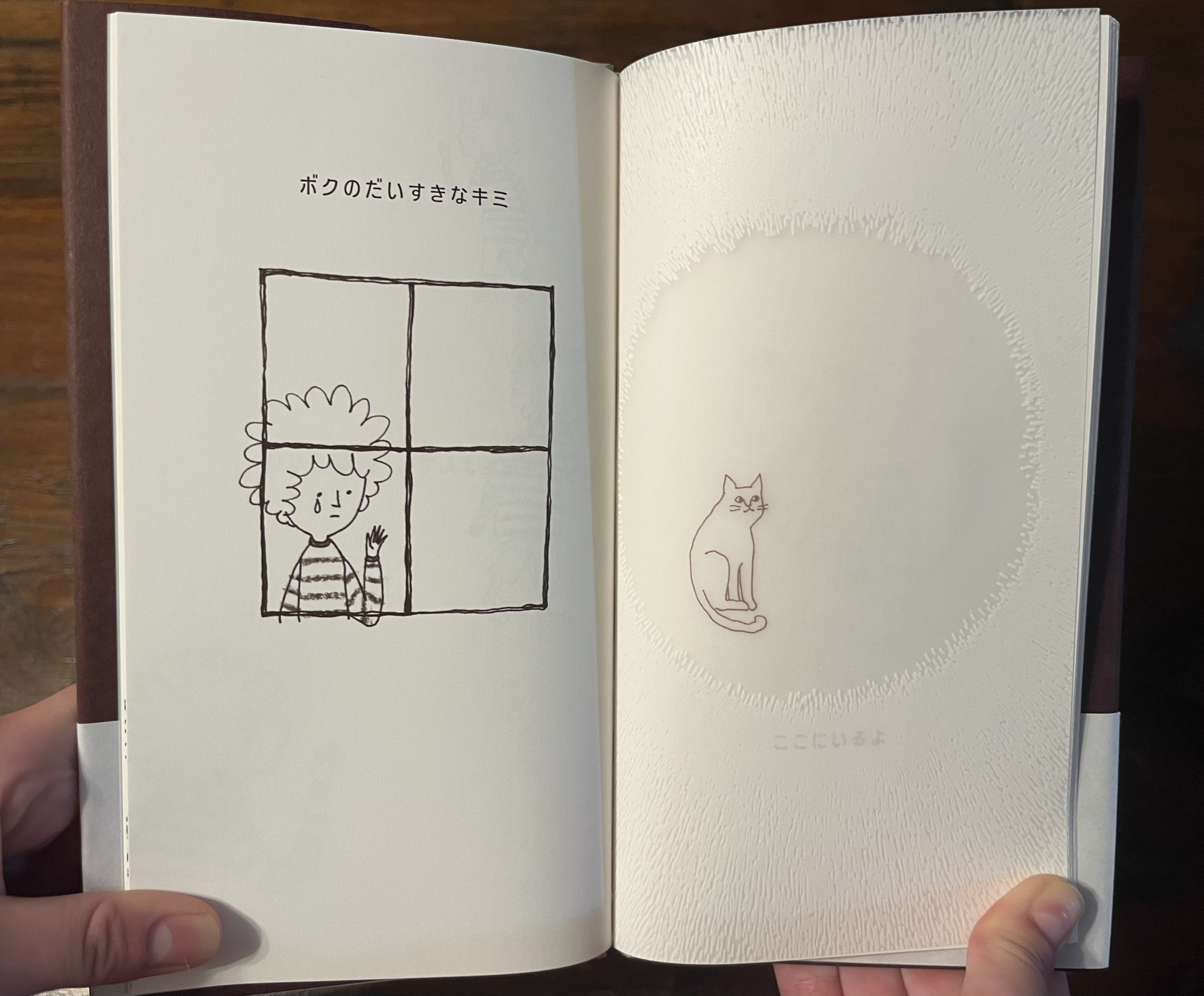

這本書的特殊之處在於,利用描圖紙半透明的特性,讓讀者在翻閱過程中,看見書中已經離世的貓咪與主人少年的樣貌重疊,就好像重逢了一般。

製作日文版本的時候,西山也做了一些編排上的調整。原本的法文版中,描圖頁上的貓咪在翻頁後呈現離少年遠去的感覺,日文版調整之後,變成更靠近少年,是跟少年重疊在一起的。翻頁之後,會露出一段文字:「我在這裡喔。」同時也透露出一種被光芒包覆的視覺效果。

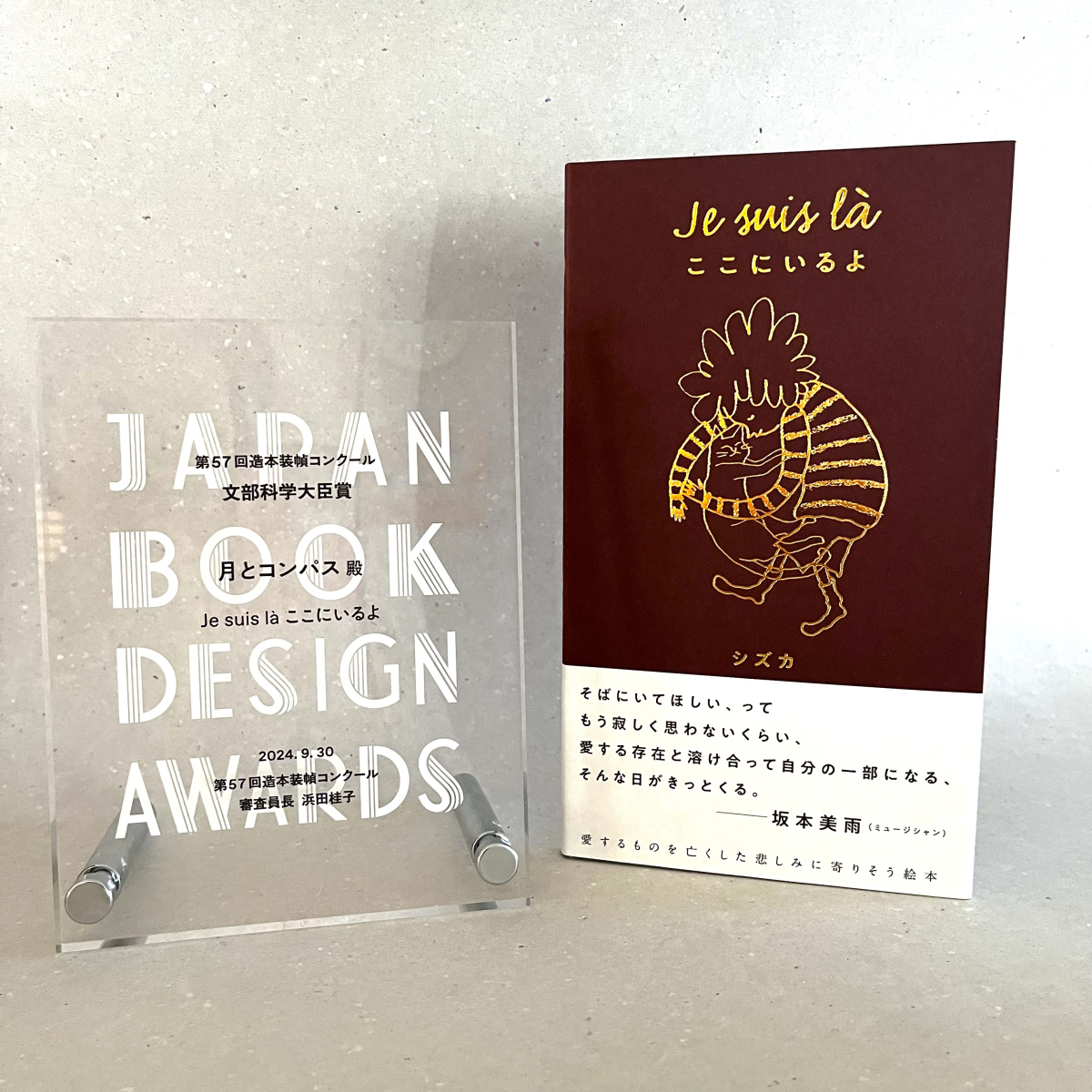

這本繪本集結了設計師與印刷專家們的智慧於大成,得到第57屆日本裝幀設計競賽文部科學大臣獎,並將於2025年赴德國參與「世界最美的書」競賽,於法蘭克福書展上展出。西山語氣平靜地說道:「雖然這本書在出版業界備受好評,也得到了大獎,但是對一般讀者的影響力好像比較薄弱,所以我幾乎不期待庫存會減少。」

新書上市時,大約有800到1000本左右是預購的量。因為是新書,宣傳方面相對容易,不過若要再刷就會比較困難,必須達到3000本以上的印量,否則就不符成本。

西山進一步說明,在日本商業出版的狀況,成本需在定價的35%以下,批發價則是在40-50%之內,而給書店的盤價,一般大約會是定價的60%到70%左右。

以「月亮與圓規」這間公司來說,目前的出版數量較少,攤提在每一本書上的管銷費用也就相對提高,這是現在的瓶頸。以這本書為例,如果要回本,賣量大約需要2000本以上。以這本含稅將近日幣3000元的高價書籍來說,預估需在4年內賣完,是不小的壓力。

《我在這裡唷》剛得到設計大獎時,西山想打鐵趁熱,計劃趁勢推出三種顏色的封面版本。沒想到卻被印刷廠老闆罵了一頓:「妳這樣做對於得了裝訂大獎的這本書來說就是一種褻瀆!」

西山表示,在日本出版業,同一本書更換封面、更換ISBN或調整訂價,都是行內的禁忌。話雖如此,隨著近年紙張成本上漲,其實漸漸有許多出版社將已出版的書本修改定價,向上調漲。

就在討論是否推出三種顏色書封版本時,《讀賣新聞》刊登了月亮與圓規以及這本書的相關報導。僅僅經過一個晚上,網站上的庫存就銷售一空了。

西山感嘆:「雖然大家都說,現在看報紙的人越來越少了,但是透過這個事件讓我感覺到,日本的新聞媒體還是很有影響力。」她接著說,其實真正的重點在報導下方的另一篇新聞。

最近日本流行用現代年輕人的語言,將古典和歌拿來超譯。報導中同樣是一人經營、名為「萬葉社」的出版社,創辦人在疫情期間離開首都回到地方創業。由他個人創作並出版的《萬葉集現代語超譯系列》,初版時只印了500本,但截至目前為止,這個系列已經販售超過26萬本,創下了非常驚人的紀錄。像這樣由作者自己成立出版社的例子,在日本越來越多了。

➤日本獨立出版的三個階段

接下來,西山雅子與現場讀者分享日本獨立出版的三個階段。第一階段是以傳統的學術書籍出版為主的小型出版社,其中最具代表性的是「岩田出版社」。該公司一年能出版超過40本以上的書籍,年營業額超過1億日幣,是首個將「一人出版社」標示在封面的出版社。

1996年日本出版業達到巔峰後開始衰退,2010年左右出現眾多以一人為主的獨立出版社,進入日本獨立出版的第二階段。《一個人大丈夫》書中採訪的對象,可說便是這階段的前輩與先驅。也是在這個時候,「一人出版社」這個名詞開始流傳起來。

第三階段則是因為疫情的影響,加上經銷通路的門檻下降,出現許多以副業為前提經營的獨立出版社。這些人的本業各式各樣,有的是經營書店,有的則是作家。

過去聽到「出版社」三個字,大多數人會認為收入的主要來源應該是出版書籍,如果以其他業務來支撐,似乎就有點丟臉。但作為自由編輯者,西山並不這麼認為,她說:「編輯是我的主業,遇到優秀的企劃時,我會考慮如何以最佳的方式將書籍推向市場。重要的是,為了提高實現的可能性,擁有多樣的選擇,包括出版和流通方式。多虧了我在月亮與圓規的這些出版活動,讓我身為自由編輯的身分,得以在業界還有立足之地。」

➤副業/複業形式的出版社

2011年東日本大地震之後,開始流行島內移民。由於對核電的不信賴,促使日本人重新思考對城市一股腦的嚮往是為了什麼?許多人因此決定回到地方家鄉創業、生活。

2020年新冠疫情蔓延,新的遠端工作模式開始出現。不過獨立出版人並沒有因此受到太大影響,因為他們很早之前就一直以這樣的模式工作。而對那些想要在地方創業,或回到地方開始新生活的人們來說,獨立出版成了非常適合的事業,基本上只要有一台電腦,就可以做自己的出版社。

在這個變化激烈的時代,似乎不需要精通固定的技能才可以生存。出版業在這樣的風潮之下也受到影響,以此作為副業/複業也成為一種選擇。

雖然有很多獨立書店很早就開始自己兼作出版社,西山認為,既然書本的內容包羅萬象,如果把出版當作副業,應該也能和各個業種做結合才對。最近也開始出現出版業與異業結合的情況,例如:麵包店兼作出版、民宿兼作出版等。

➤日本獨立出版社的通路改革

西山雅子也分享了日本書市通路與獨立出版社的合作關係,其中一個關鍵名詞是:Transview。

Transview(トランスビュー)出版社創立於2001年,以出版人文書籍為主。社長工藤秀之為了解決大型經銷商無法改善的問題,2013年開始跟書店直接進行交易,透過名為Transview的系統來做經銷,被日本業界稱作Transview方式。Transview系統與全國各地書店連接,各家出版社的庫存管理、訂單出貨及請款也同時可以透過該系統來解決。

西山提到,2015年她採訪工藤社長時,當時與Transview簽約的出版社只有26間。疫情之後的2021年增加到130間,到了2024年已經增加到205間。在不到10年的時間內,簽約的出版社增加了8倍。這樣的經銷方式除了讓書店毛利提高、降低退貨率,從而減少物流費用的浪費,也讓出版社與書店雙方的經銷門檻降低,對日本的出版業有很大的貢獻。

每個月,各自經營著獨立出版的人們會在Transview舉辦包貨大會,將自家出版社的新書DM裝進信封,寄到各家書店做推銷。西山分享道:「結束以後大家會一起去『加班』,也就是聚餐的意思。對獨立出版來說,有這樣交流的機會很珍貴難得,我都會盡量參加,大家討論的內容都很實際、實用。」

工藤秀之先生開發了線上購書系統「BookCellar」,並與廣告公司「とうこう・あい」共同開發。自2020年開始營運,目前已有1300家出版社註冊,並與5000多家書店合作。據悉,該系統擁有日本最新的書店資訊與名冊。

透過這套系統,Transview和出版社能夠及時收到訂單,隨時調整進出貨。西山指出,這套系統對於一人出版社的經營者來說是很大的幫助,也因為有了這套系統幫忙,她才能夠順利進行自己的其他外編工作。

除了建立了Transview這套經銷系統之外,工藤秀之也致力改善書店業界的現況。

日本有許多知名的圖書市集,譬如神保町圖書節或TABF東京藝術書展等。但是這些活動大多是出版社出攤,對書店來說沒有收益上的幫助。近年Transview與書店合作,集合了與BookCellar合作的數間出版社,以類似店中店、市集的形式,在書店內舉辦。業績好的時候,3天大概可以賣掉400本書,大約60萬日幣左右的營收。對出版社來說,市集、店中店形式的優點在於,即使活動結束,銷售成績良好的書還是能繼續收到訂單。

這樣的活動除了可以增加收益,同時還能增加曝光與客源。以Transview為中心,獨立出版正在進行販售方式的改革,大型出版社也逐漸出現了改變的徵兆。

日販與紀伊國書屋及CCC企業合作(旗下擁有知名的蔦屋書店),共同推出了BOOKSELLERS&CO.(ブックセラーズ&カンパニー)經銷系統。另一方面,東販也推出了「HONYAL」,針對小規模、副業型書店不收取保證金,以鼓勵創業。顯然Transview的經銷系統,已經影響到日本主要的經銷方式。

➤隔閡消失:文學市集出現

名為「文学フリマ」的文學市集,每年會在日本各地輪流舉辦,一年共舉辦8次。許多業餘創作者、素人來此擺攤,販售自己的文學作品。

2024年,文学フリマ第一次在東京國際展示場(東京Big Sight)舉辦。參加人數從去年的1萬2000人增加到1萬5000人。出展店家有2263家,共計2578個攤位。

過去這個場地曾經舉辦日本最大的商業出版展覽會:東京國際書展(但在2017年以後停辦),如今同樣的場地轉為業餘愛好者、素人的活動空間,讓這些人能夠販售、展示以及討論自己的作品。對於這樣的改變,西山表示:「這象徵大環境的改變,許多隔閡在漸漸消失。」

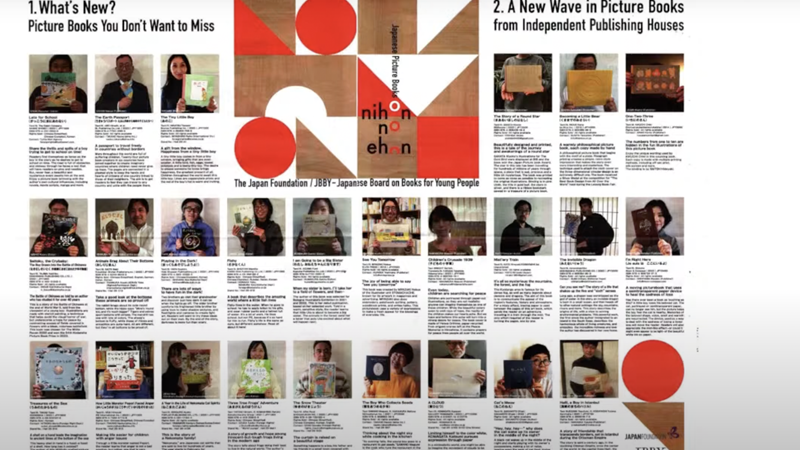

JF(獨立行政法人國際交流基金)與JBBY(日本國際兒童圖書評議會)在2024年春季的波隆那國際插畫展中,於宣傳手冊「What's New?」單元中介紹了「現在日本備受矚目的新書」的13部作品及其負責人,也於「A New Wave in Picture Books」介紹了12部獨立出版社的作品及其負責人。

雖然是介紹兒童刊物,但同時也體現了目前日本出版業界的多樣性。「無關出版社的大小,所有作品都以相同大小的照片公平地呈現,我對自己身為出版業的一員而感到欣慰。」西山雅子說道。

講座最後西山提到:「副業、輕盈感」是當前日本獨立出版的關鍵字。人們對於製作書籍的隔閡與障礙正在漸漸消失,門檻降低,任何人都有機會投入出版業。雖然近年大家總是感嘆讀者人口不斷減少,但做書的人卻反而是增加的。

西山對這個產業的未來發展是樂觀的,也很開心自己身在這個業界。「雖然現在的出版看起來充滿各種困難,但以我個人的觀察來說,獨立出版有越來越多新人加入,只要有活水持續進來,就代表這個業界能夠繼續發展。所以我希望大家也能夠抱持著這個信念,一起加油。」

【短訪】

Q:在《一個人大丈夫》書中,我們發現獨立出版的經營者,工作與生活往往有獨特的連結或平衡。您的作品也展示了每位編輯面對自己生命歷程變化與職涯的抉擇,閱讀您的書,也像是在認識這些出版人。能否跟我們分享《一個人大丈夫》書中出版者的近況?比如是否有人已經轉行了?有沒有一些近況是能呼應今日的主題?

西山雅子:2021年本書的增訂版於日本出版時,邀請了各出版人撰寫相關近況。新冠疫情成為促使許多人重新思考工作方式的契機,但對於他們的生活並未發生太大變化。因為他們的出版活動,就是追求自己工作方式與豐富意義的結果。例如,遠程工作等「新型勞動方式」,早在之前便已成為日常。

唯一迎來重大轉折的是Saudade Books的淺野卓夫先生。他寄來的稿件標題是「再見,一人出版社」。當時,我感到非常震驚。Saudade Books在2016年出版的攝影集獲得了極大讚譽,然而其後便暫停了活動。兩年後,他從移居的小島回到東京附近的地方,距離他創辦出版社的海邊小鎮不遠處。

淺野先生的文章則寫到,隨著出版規模的擴大,他開始被「追求廣大與多數」的趨勢所吞噬,並感受到以往珍視的「小而美」逐漸消失的危機感。如今,Saudade Books回歸最初的起點,縮小了出版規模;淺野先生本人也將更多精力放在作家與自由編輯者的角色,而非經營者。

此外,土曜社的豐田剛先生則用「從企業到家業」來表達他對出版活動的理解。他不希望規模過大,而是希望能長期持續經營,這樣的想法與其他許多一人出版社的傾向相符。

一人出版社所出版的書籍具有強烈的自我探索性。「做什麼書」、「如何傳遞」的問題,等於是對「如何生活」的探問。我認為,無論是變化還是不變,兩者都有值得珍視的價值。

另外,與本次講座相關的話題之一是,2020年由三島社推出,連接書店與出版社之間的線上訂貨服務「一冊交易所」。目前已有131家出版社註冊,書店數量超過550家,並且正協助更多新的加入者。與BookCeller一樣,線上購書在日本逐漸增加,未來也值得期待。

Q:因為您深入和貼近人心的觀察,我們能發現許多出版人的內心光影,比如沒有人一起吃飯、孤獨工作等。當然,編輯是需要密切與許多人溝通的過程,不過,從獨立出版的角度來說,您是怎樣想像「孤獨」的意義呢?

西山雅子:每天一個人的午餐時間是孤獨的。然而,真正的孤獨或許是在被眾多同事或夥伴圍繞時,卻依然會想一個人去吃午餐……至少對我而言是如此。

在工作中,當需要一些客觀的意見時,身旁沒有同事可以詢問「你怎麼看?」當發生意料之外的問題,也沒有經驗豐富的上司可以請教,這的確是很不方便的吧。

然而,不論是獨立出版還是其他任何形式的書籍創作,孤獨總是不可避免的,甚至是必要的。因為如果一本書缺乏某人的強烈意志,它就不會有力量。因此,能夠全權決定一切並為之負責的自由,是無可替代的。這種自由使得書籍擁有獨特性,並且賦予工作帶來的滿足感。

此外,正是因為孤獨,才會孕育出豐富的人際關係。越是想一個人挑戰新的事物,就越需要他人的協助。保持與外界適當的距離,並在互相尊重的基礎上建立合作關係,能夠避免組織內常見的熟人化或不平等的權力關係。

例如,在講座中提到的「Transview」的聚會便是一個很好的例子。儘管規模不大,參與者都是平等的企業主。每個人自由地交流經驗與價值觀,度過積極且收穫豐碩的時間。

Q:詩人谷川俊太郎不久前辭世,台灣許多讀者也深深感到不捨。您的書中曾經專訪谷川先生,在創作或出版觀點上,您認為他留給讀者或從業人員哪些重要的示範呢?

西山雅子:在訪談時,谷川俊太郎先生站在原本讀者數量就不多的詩歌領域的立場,坦率地談論了創作與出版中的「理想」與「現實」。首先,他向立志於自主出版的人提出了建議:「作為副業開始會比較穩妥。」這句話顯示出谷川先生對不可避免的現實——讀者人數的減少——的冷靜洞察,同時也表達了他對新挑戰的鼓勵與支持。

另一方面,谷川先生本人的工作方式,與其說是「副業型」,不如說是「複業型」。他以詩人的敏銳感性,超越詩歌的框架,毫不吝惜地投入到多元領域,所產生的影響力是無法估量的。他不僅拓展了詩歌的讀者群,更擴大了詩歌的可能性。他的實踐體現了不受限於類別和領域,多方面發揮自身能力並產生相互作用與加乘效果的創作方式。

然而,即使是如此偉大的谷川先生,也坦言:「我是從『該怎麼糊口』開始的。」他強調在發揮自身特質的同時找到與現實平衡的重要性,並暗示正是在理想與現實的拉鋸中,才能孕育出真正突破性的創意。無論是「副業型」還是「複業型」,谷川先生的態度,都能為那些在理想與現實間徘徊的人,帶來積極的力量。

此外,谷川先生的一句話令人印象深刻:「路邊的雜草沒有任何意義,也不會想傳達什麼,但他光是在那裡就很,美了不是嗎?只要人有能力去看、去感受。」

即便是那些容易被忽視的事物,也有不可替代的存在價值,而它的真正價值,取決於接收者的感性。這句話表達了谷川先生對自身詩歌的理想,同時也是對於所有從事創作的人們的鼓勵,與嚴厲的提醒。

與谷川先生對談已經將近10年,但他的話語至今依然是那些立志於創作之人前行時的指引燈塔。

Q:對於讀過《一個人大丈夫》的台灣讀者,有沒有什麼話想分享?

西山雅子:感謝所有閱讀《一個人大丈夫》的讀者們。這次能夠與台灣的大家交流,對我來說是無比珍貴的寶物。一本書至今仍能帶來新的喜悅,讓我感到由衷的幸福。本書記錄了10位出版人充滿個性的奮鬥歷程,即使未寫進書中,每個人都在書寫屬於自己的故事。沒有困難的故事未免過於平淡,當身處艱難之時,如果能將其視為故事中的一個過渡點,或許眼前的景色會稍稍不同。本書希望能為那些即將邁出新步伐的人提供一些幫助,哪怕只是微薄的鼓勵,也足以令人欣慰。●

1月繪本大師》每一頁就是一扇門:跨域藝術家雷米.查利普(Remy Charlip)

2016年,美國圖畫書作家克里斯汀.羅賓遜(Christina Robinson)以瑪格麗特.懷茲.布朗(Margaret Wise Brown)寫於1938年的故事為本,出版了《跟小鳥道別》(The Dead Bird)一書。羅賓遜的構圖有如電影語言,他將場景設定在都市中的公園,多元種族的孩子,有的戴著仙女的翅膀、有的穿著狐狸的服裝,在筆觸簡單卻純熟的作品中,呈現大膽有角度的視覺風格。明朗的畫風讓這則探討死亡的故事,充滿了溫暖動人的力量。

仔細閱讀這本書,發現布朗的文字似曾相識,但印象中卻是另一個圖畫書版本。於是翻箱倒櫃找出了一本「小書」——1958年由雷米.查利普(Remy Charlip)繪圖的《The Dead Bird》,大小尺寸不及羅賓遜版本的一半。但這個素樸輕盈的版本,確實經得起時間的考驗,以尊重、誠實和輕微的幽默,來探討死亡這個棘手而沉重的議題。

《The Dead Bird》是一本和布朗知名的《晚安,月亮》截然不同的書,講述4個孩子在公園裡發現一隻小鳥的屍體並選擇將其埋葬的故事。這個故事完美而簡潔的捕捉了孩子的觀點,他們的反思和行動都溫柔體貼,表現出敏感和天真的頑皮,以及他們對死亡意義的所有感受。

查利普將小鳥的葬禮場景安排在森林中,插圖帶著儀式性的遊戲感,把死亡視為既神聖又平凡的事件,卻是一場生命的莊嚴盛典。由綠、黃、藍三色組合的圖畫,以一種無窮無盡循環的敘事節奏,散發著原始生命的光芒。這種自然的流動,透過寧靜的色彩和簡單生動的構圖,使得這些圖畫如同在書頁間跳舞。

原來,曾為40多本童書繪製插圖的查利普,也是一位世界知名的編舞家。他曾說:「圖畫書就是一種內在的舞蹈形式。」他同時還是作家、舞者、戲劇導演、劇場設計師和教師,擁有多元豐沛的創作能量。不禁讓人好奇,他是如何成為跨域藝術家的呢?

雷米.查利普於1929年1月10日出生在紐約布魯克林的布朗斯維爾區,父母親是來自立陶宛的猶太裔人。父親是房屋油漆工,母親經營家庭雜貨店並寫詩。

小時候的查利普想成為農夫或小丑,但是他展露的藝術天賦,被老師任命為「學校藝術家」,經常要求他在情人節和感恩節負責裝飾教室。有一次他用牙籤做了一個艾菲爾鐵塔的模型,老師大為欣賞,特別建議查利普的母親,一定要好好栽培這個孩子,讓他未來成為藝術家。

母親雖然同意老師的觀點,但是曾經在生活裡吃過苦頭,讓她覺得應該讓兒子學習「更實用性」的藝術,以免將來餓肚子。所以查利普進的不是曼哈頓的音樂與藝術高中,而是就讀斯特拉本米勒紡織高中(Straubenmuller Textile High School)學習布料設計。但他無法遮掩的藝術才華,讓他在高中畢業後,又順利獲得庫柏聯盟(Cooper Union)美術學院的獎學金,並於1949年完成美術學士學位。

面對人生的下一步,查利普卻不覺得自己能成為畫家,因為他沒有什麼好「說」的。舞蹈對於他似乎代表著自由的靈魂,即使舞者必須過著幾近清教徒的生活,他還是決定習舞成為一名舞者,勇敢的追求自由。他接受波特蘭里德學院(Reed College)的舞蹈獎學金,並在那裡為編舞家Bonnie Bird設計布景和服裝,也在她的兩部舞作中表演。

這兩部舞作皆由美國實驗音樂的先鋒Lou Harrison配樂,查利普和他建立了長久且深厚的情誼。透過Harrison的引介,查利普認識了戰後紐約先鋒派藝術家康寧漢(Merce Cunningham)與約翰.凱吉(John Cage)。

當康寧漢發現查利普擅長美術設計,不僅請他設計了一張傳單,並邀請他到工作室上課和排練。查利普於是成為康寧漢舞團的創始團員之一,從1950年起,在舞團工作了11年,除了表演,還負責設計服裝、道具和傳單。

童年時,查利普的父親常在酗酒後,以兒子太過娘娘腔為由,動輒體罰他,造成他無法抹滅的身心創痛。加入舞團後,舞團成了他的替代家庭,康寧漢與凱吉幾乎擁有父母般的權威。

1951年到1953年間,是查利普人生中的一個變革時期。他受邀至北卡羅萊納的黑山學院,擔任夏季藝術課程的駐校藝術家。黑山學院是公認美國最成功、最有影響力的藝術學校,堪稱「美國的包浩斯」,聚集了一群當時最前衛的藝術家和思想家。這些傑出的文化創造者,影響了美國戰後現代藝術的發展進程。

1952年夏天,凱吉在學校食堂舉辦了一場「表演」,集合音樂、文學、電影、建築等不同媒介的藝術家,同時進行講座、藝展、詩歌朗誦、音樂會、影片和即興舞蹈的展演。這場活動後來被稱為「Theater Piece No.1」,被視為20世紀60年代「多媒體事件」的原型,成為行為藝術重要的里程碑。查利普為此設計的節目單,印製在捲菸紙上,隨著邊欣賞節目邊抽菸,最終化為灰燼。

查利普20歲的時候,曾經在一個避暑勝地的廚房打工,結果意外摔倒。扭傷腳踝期間,他決定不再從事任何「工作」,而是去尋找可以發揮自身特殊才能的事來維生。康寧漢舞團的排練和表演是無酬的,查利普需要透過參與「多樣的事情」來養活自己。高中時的織品設計訓練與大學修習的美術,讓他有能力接案,為其他的表演團體設計布景和服裝。

同年他也出版了第一本自寫自畫的作品《Dress Up and Let's Have a Party》。書中的小男孩和朋友一起參加化妝派對,他們利用身邊的日常用品製作創意服裝,無論是鍋碗瓢盆還是舊衣紙箱,都可以拿來穿戴打扮。看起來有些傻里傻氣的行為,其實是查利普以巧妙有趣的方式提醒人們,樂趣的潛力就在眼前,如同他曾說的:「創造力並不是從無到有,而是從他人認為無足輕重的東西中變出一些東西。」

1958年,查利普與朋友共同創立了「Paper Bag Player」兒童劇院。他們發表的回收站舞台藝術,將紙箱變成划艇,將漏勺變成王冠,就是受到《Dress Up and Let's Have a Party》的啟發。對查利普來說,藝術之間沒有界線,他把書變成戲劇,把戲劇變成書。

查利普豐富的戲劇經驗,具體轉化為對圖畫書頁面戲劇性翻轉的獨特理解:他認為圖畫書就是一種「內在舞蹈」的形式。他第二本自寫自畫的《Where Is Everybody?》,在設計上非常簡單:從一個空白頁開始,隨著一隻飛翔的小鳥展開敘事,將平凡的經歷轉化為神奇的旅程,並賦予魅力。他向孩子展示,說故事就是建立一個世界,並鼓勵孩子們自己想像和加入其中即興創作。

以《臭起司小子爆笑故事大集合》知名的圖畫書作家藍.史密斯(Lane Smith),曾稱讚這本書是「一本適合患有注意力障礙讀者的完美書籍,每一頁都會介紹一個從未完成的新故事情節。」史密斯甚至宣稱,這本書預示了20年後卡爾維諾《如果在冬夜,一個旅人》的誕生——這本後現代主義的後設文本,讓讀者也參與進小說的創作,讀者可以自行詮釋、自行發掘。

1961年,查利普第三度為瑪格麗特.懷茲.布朗歡快的詩作《Four Fur Feet》繪製插畫。他異想天開的圖畫,只巧妙的在每頁邊緣展示一隻毛茸茸、四條腿、無名動物的下半部分。這隻動物在世界各地漫步,為了追隨牠的環球航行,讀者必須把這本書完全翻轉過來。這是查利普編排的創新設計。

然而這一年,查利普也面臨了人生中痛苦的分離。在藝術上視如父親的康寧漢雖然情緒暴虐,但查利普從未想過離開舞團。康寧漢原本對查利普從事圖畫書創作表示支持,甚至親眼見證他第一本書的簽約。但是隨著查利普在這個領域日益成功,康寧漢認為他在外務上花了太多時間,某一天毫無預警的,就以一通電話解僱了他。這個被迫離家的孩子,終究要獨自走向自己的道路。

隔年查利普在創作上走得更遠了,他出版《It Looks Like Snow》。這是一本沒有圖片的圖畫書,畫面一片空白,僅在下方以簡約的文字,帶領讀者「看」到各個畫面。如果你仔細觀察,就會發現正在下雪。

這本限量出版的書,原先是查利普在1957年送給凱吉的空白聖誕卡片,靈感來自凱吉1952年所創作的《4'33"》無聲音樂。它是凱吉的公案「我無話可說,我正在說」的實現。

查利普最知名,也是唯一在台灣有譯本的作品是1964年出版的《幸運的內德》(Fortunately),他稱這本書是「穿越太空的狂野舞蹈」。書中,意外接獲驚喜派對邀請的內德,將踏上一段「禍兮福所倚,福兮禍所伏」的瘋狂冒險之旅。隨著情節的推進,彩色與黑白畫面間隔切換,閱讀這個故事如同搭上雲霄飛車上上下下,心情隨著內德離奇曲折的際遇起伏跌宕。

查利普認為圖畫書的「每一頁就是一扇門」,一本激動人心的圖畫書不僅是創作美麗的單幅或連續圖像,還可以讓我們再次將注意力集中到翻頁這個重要的時刻,從而意識到一本書獨特的物理結構。

《幸運的內德》寓寄著作者對人生經歷的感悟,更體現了圖畫書翻頁的力量。當內德的運氣由好轉壞又好轉時,每翻一頁都會產生一種期待。就像打開一扇門,不是通往某個夢幻般的遙遠國度,而是通往新的體驗,其中圖片和文字意外的一起跳舞。

1967年,查利普創辦了莎拉.勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)的兒童文學與戲劇系,並在那裡舉辦了「製作故事工作坊」。他還執導了國家聾人劇院的演出,從中學會了手指拼字和手語。他不僅將之融入編舞中,還創作了兩本非常成功的兒童手語書。之後他周遊世界,教授兒童和成人即興表演、舞蹈和兒童戲劇,不斷尋找獨特的聲音和圖形字彙,展現了後現代主義的精神。

後現代主義者有意識的跳脫出約定俗成的框架之外,並熱衷於把自己的作品塑造成前所未聞的新形式。查利普獲得1970《紐約時報》年度最佳插畫兒童讀物的《Arm in Arm: A Collection of Connections, Endless Tales, Reiterations, and Other Echolalia》,展現了他最頑皮、最滑稽、最有趣、最聰明的一面。

在這本非傳統的圖畫書裡,他重寫了笑話、謎語、繞口令、雙關語和表演遊戲的規則。還有俏皮的彩虹色插圖、蛋彩畫、水彩畫、卡通、拼貼、剪影和簡單的線條畫,以及沿著頁面呈螺旋狀旋轉的手寫文字。

查利普運用獨特的視角,重新定位文字和插圖,完全打破了圖畫書的格律。書中甚至潛入了一點恰到好處的哲學,小讀者在愉悅的閱讀中,激發出想像和思考。

1971年,查利普住在巴黎,無法為遠在紐約的南希.路易斯(Nancy Lewis)編舞,於是創作了他第一個「航空郵件舞蹈」(Air Mail Dance)。他不遵守已知的任何記譜系統,而是根據作為視覺藝術家和舞者的訓練,來創作系列的明信片和人物圖畫。郵寄給路易斯後,由她運用其上的構圖來詮釋,或重新排列繪圖的順序,創造出動作與動作之間的過渡。後來查利普創作了數百首個人的樂譜,發送給世界各地的藝術家表演,從而共同創作舞蹈。

查利普不只大膽實驗,他也會借鑒歷史和先輩藝術家的風格。為了創作《Harlequin and the Gift of Many Colors》,他和文字作者Burton Supree兩度造訪義大利的古老小鎮Bergamo,那裡是即興喜劇知名丑角Harlequin的原鄉。

這本書述說發生在中世紀晚期或文藝復興早期的義大利狂歡節慶祝活動期間,由於朋友們的慷慨解囊,小丑在嘉年華獲得了一套新的拼布套裝。查利普以喬托的畫風,為文本提供了視覺上繽紛迷人的細節。

康寧漢曾說:「我們不會去解釋某些事情。我們做點什麼,意義在於旁觀者的眼中。」雖然他指的是舞蹈,但查利普將之發揮在圖畫書上,遵循著聯想、詩意和超現實的邏輯,與文字作家Jerry Joyner合作出版了非比尋常的《Thirteen》,一本進行視覺和概念革命的圖畫書。

《Thirteen》是查利普最耐人尋味、最巧妙也最複雜的作品,這本書獲得了1976年波士頓環球報圖書獎傑出插畫獎。書中的每個跨頁都有13樣物件,物件彼此沒有關聯,故事可以從上到下、對角線、從這裡到那裡體驗,而不僅僅是從左到右,一切由讀者發揮想像力自行組合出意義。

《雨果的祕密》作者布萊恩.賽茲尼克(Brian Selznick)從小就熱愛《Thirteen》,更因此成為查利普的鐵粉。他在繪製《雨果的秘密》中的法國電影製片人喬治.梅里耶時,曾請查利普擔任真人模特兒。賽茲尼克說,《Thirteen》是一封寫給書籍製作的情書,一封對翻頁藝術的情人節禮物,是對圖畫書的實驗性想像。這是個充滿思想、智慧、懸念、驚喜和歡樂的寶庫。即使你去過任何地方,見過一切,你以前也從未經歷過這樣的事情!

康寧漢未能成為查利普所尋求的父親,失落的查利普努力透過工作來平息心中的憤怒。1989年,他搬到舊金山,成為灣區現代舞蹈界無所不在的慈父般人物,深受後進的愛戴。他定期參加實驗舞蹈音樂會,大力支持年輕的編舞家,他是行為藝術團體Contraband的藝術顧問,也為奧克蘭芭蕾舞團、同性戀舞蹈節等創作舞蹈。幾年後當他中風時,許多舞者和編舞家都志願輪流照顧他,還舉辦了募款活動來支應他的醫療費用。

查利普自認為是個在藝術裡流離的亡命之徒,最終於2012年8月14日在舊金山過世。他擁有廣闊的視野、多元的才能和經驗,即使是他自己,也很難將自己歸類。他與蘇斯博士(Dr. Seuss)或艾瑞.卡爾(Eric Carle)不同,從未形成一種標誌性的風格。他故意讓筆下所有的書看起來都不一樣,喜歡隨著想法來決定色彩、線條和設計。

對查利普來說,舞蹈和生活是分不開的。吃飯、睡覺、閱讀、眨眼都是舞蹈,日常生活中的每一刻,都可以被視為一場盛大的舞蹈。而圖畫書和舞蹈之間並沒有界線,是另一種變形的舞蹈形式,都是用視覺語言來說故事。

查利普在他44歲的詩作《中間的通道》裡寫著:

創作是從藝術家與世界的不匹配中解脫出來的。查利普的藝術在已知的世界中打開了一個洞,為我們創造了一個空間,來質疑我們自認為知道的事情。他的多元跨域如同中間的通道,提示我們好奇心可以促進聯繫、參與和活力,每一扇門都等待著我們去打開,發現門後不同的風景。●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量