漫畫收藏.小島》上下對半的分鏡形式,拉長時間感,科幻文類地球記憶體與佛典的對話,讀《回憶愛瑪儂》

十幾年前,曾在租書店瞥到東立版的《回憶愛瑪儂》,由於當時很排斥封面不透明的上色方式,便錯過了這本書。幾年前,漫畫店「貓草里」的老闆向我大推此書,表示和電影《這個男人來自地球》有著相似的主題。貓草里歇業後,《回憶愛瑪儂》成了聯想貓草里的記憶點。今年更生文化設計再次代理在台灣絕版已久的《回憶愛瑪儂》,印刷精良、值得收藏。

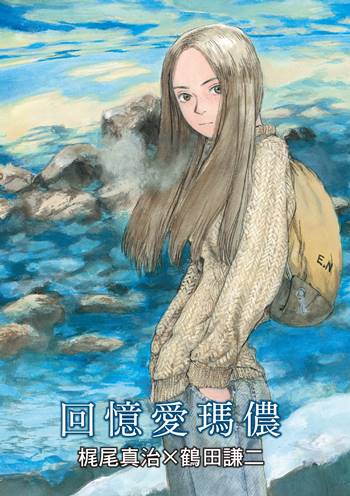

《回憶愛瑪儂》講述動盪的60年代,熱愛科幻小說的男主角在船上邂逅了愛瑪儂,於溫存中,揭示愛瑪儂作為地球記憶載體的祕密。漫畫改編自梶尾真治的小說,由鶴田謙二繪製。結尾附錄了兩篇無字漫畫,一篇全彩一篇黑白,後日談般隨筆出愛瑪儂的旅程。

➤以高領毛衣牛仔褲的不羈形象,呈現科幻角色的神祕光暈

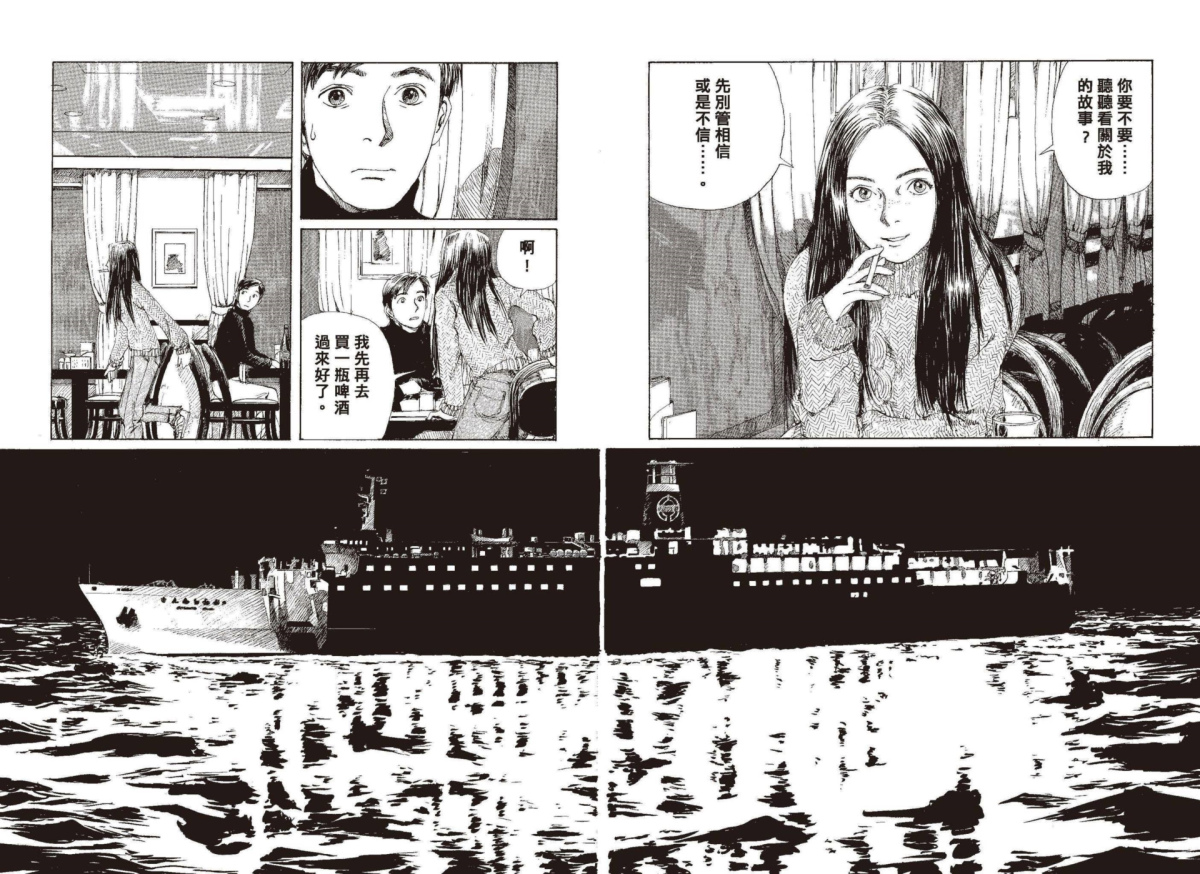

「愛瑪儂」為「no name」的顛倒拼音,女子「無名」的設定,自然在登場時打上一層神祕的光暈。外型上,鶴田謙二賦予愛瑪儂瞳孔明晰的大眼,夾著鼻側的眼窩若影若陷,潔白的臉中央撒著雀斑,烏黑的長髮由乾促的筆觸拖出,偶爾會特別以直切格垂落瀑布狀的髮絲,抑或以直切格拉出女子修長的身形,佐以高領毛衣、牛仔褲的輕便裝束,與老菸槍的設定,愛瑪儂不羈、滄桑的形象躍然紙上。

「愛瑪儂」為「no name」的顛倒拼音,女子「無名」的設定,自然在登場時打上一層神祕的光暈。外型上,鶴田謙二賦予愛瑪儂瞳孔明晰的大眼,夾著鼻側的眼窩若影若陷,潔白的臉中央撒著雀斑,烏黑的長髮由乾促的筆觸拖出,偶爾會特別以直切格垂落瀑布狀的髮絲,抑或以直切格拉出女子修長的身形,佐以高領毛衣、牛仔褲的輕便裝束,與老菸槍的設定,愛瑪儂不羈、滄桑的形象躍然紙上。

彩稿的上色筆法也恰好貼合此形象,彩稿主要媒材應是水彩,鶴田謙二選用不透明的方式替角色疊色,令色澤混濁出飽經風霜的感慨。

相較之下,男主角的形象就很平凡,除了愛好科幻小說,外型上就是隨處可見的窮酸學生,作者甚至使其無名到結局。然而正因兩人來了場不具名的邂逅,方能卸除彼此防備、釋放真我,混淆平凡與不凡的界線,遁入超凡的維度。

漫畫開頭為整面漆黑,再緩緩向左波動出水紋與水泡,翻頁後,則是蜷在水泡中、如被卵孵育的愛瑪儂,仿若象徵著生命始於一潭幽冥。構成幽冥的黑與水,帶出本作的玄幻基調,此後畫面上,將不斷穿插平沉的墨與寂冷的水,對應開頭意象。

➤在上下對半切的形式中,展現多重時間線與視線路徑

本作的玄幻感,也體現於一些「散焦」的安排。

例如第二章的開頭,用旁白帶出男主角青澀的學生時光,畫面上卻漸漸出現一位制服上別著池田氏的女學生,之後甚至用一整頁,刻畫蓊鬱的黑圍著側身回眸的女學生,其蹙眉的神韻近似愛瑪儂,臉蛋卻淨白得了無雀斑,對照旁白,似乎是從男主角失戀史中晃悠出的女性,然而一翻頁,則是一樣襯著樹影、同女學生姿態、叼著菸的愛瑪儂,女學生與愛瑪儂的身份好似隱隱重合,下一頁愛瑪儂便出聲喚醒男主角。追憶疊遞夢境,恍若愛瑪儂的女子穿梭其中,短短幾頁攪糊了實景與虛象,令流光也彷彿不再單純地線性游淌。

切格上,通篇方正,畫格中常稠密著一片黑或過曝出茫茫白,偶以網點提色,顯影出一股老照片的味兒,鏡頭卻聚焦於年輕人無所事事地曖昧,懷舊與新潮便惺忪於方格間。

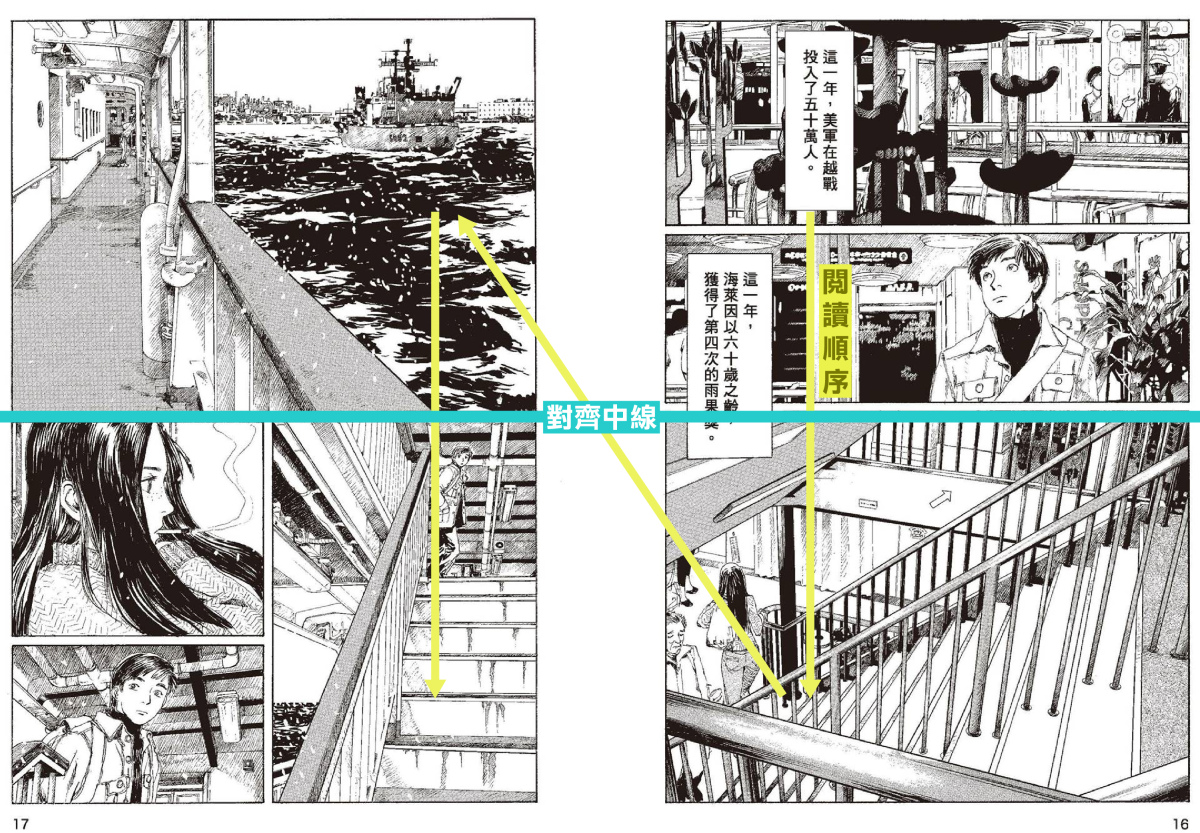

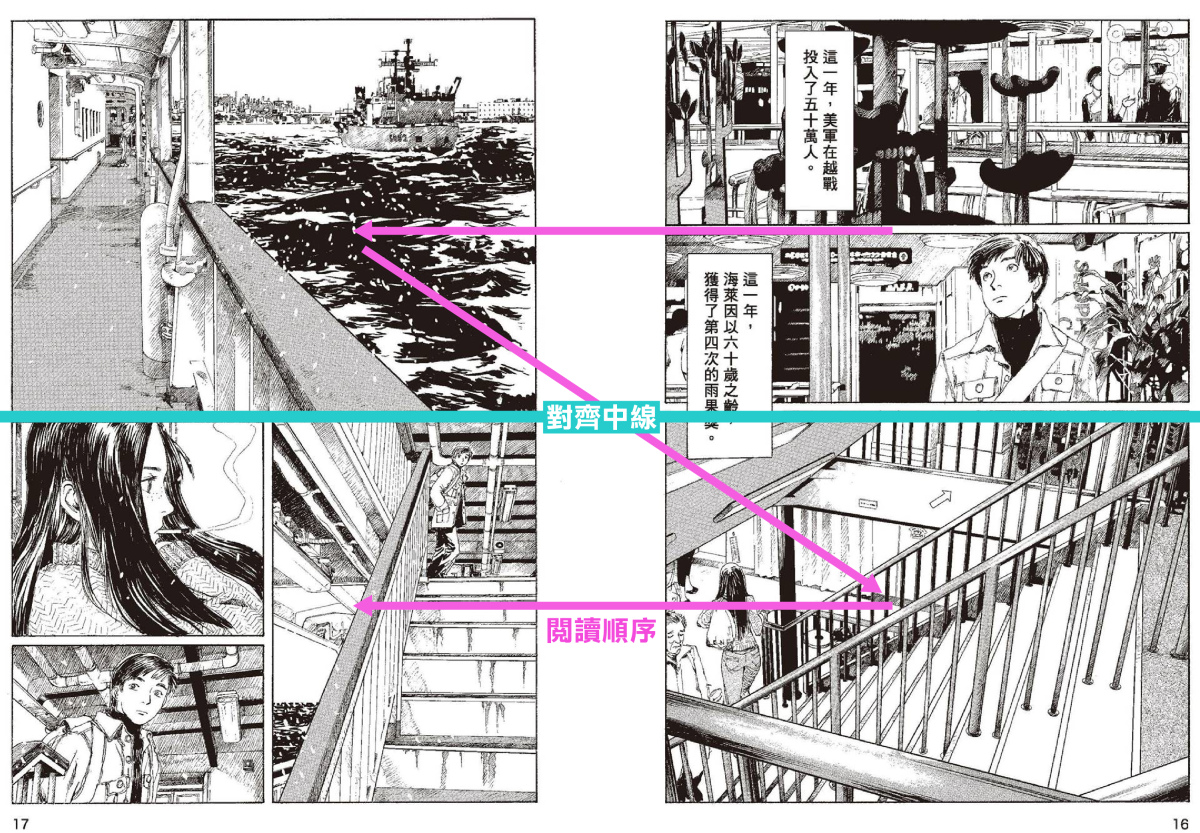

走格上,鶴田謙二會運用一些伎倆模糊線路。本作很常在一頁中,用上下對半切的分鏡,讓上半部的氛圍轉過中線後,添了點其他韻味,再搓合成下半部的氛圍。

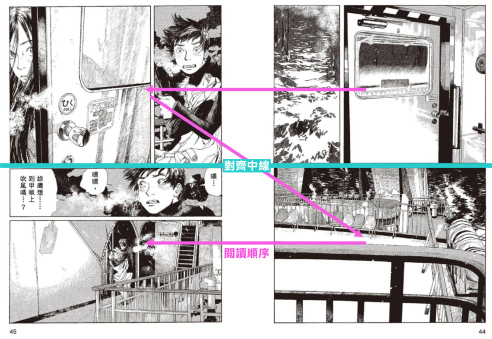

鶴田謙二有時會接連兩頁,皆為上下對半切的格式,形成猶如被座標軸平切四區的跨面。例如第16頁,上半部兩格可看作男主角漫步於船中的見聞,下半部則用一大格靜謐著愛瑪儂下樓的背影,而第17頁,上半部則一大格轉場到可遠眺雪海、空間開放的船廊,欄杆間隱約倚著愛瑪儂,可推敲第16頁愛瑪儂下樓後前往了船廊,下半部則轉鏡到路過樓梯的男主角,接著用兩格聚焦愛瑪儂抽菸與男主角凝視,將兩人的情緒層疊一塊。

由於第16頁與第17頁皆是對半切的分鏡,兩頁中間橫切的水平框線,可相互對齊,如此便能調換出另一種推演次序——第16頁上半部為男主角在船內遊蕩,直接對比第17頁上半部愛瑪儂在艙外抽菸,然後回到第16頁下半部愛瑪儂走下樓梯,進而接續第17頁下半部男主角經過樓梯,雖然第17頁下半部倒數第二格愛瑪儂仍叼著菸,但由於船內也可抽菸,因此無法明確此格處於室內還是室外,編排也就有了彈性。

動線分歧的技巧,也搬用於第38、39頁,這兩頁場景皆在樓梯間,第38頁上半部愛瑪儂笑完,可接到當頁下半部的調侃,也可先跨到隔頁的對話,閱讀方向能是右上右下左上左下,也能右上左上右下左下。此處想吐槽一下翻譯,第38頁的「直男」應是近幾年流行的詞彙,出現在以60年代為背景的漫畫中,略顯突兀。

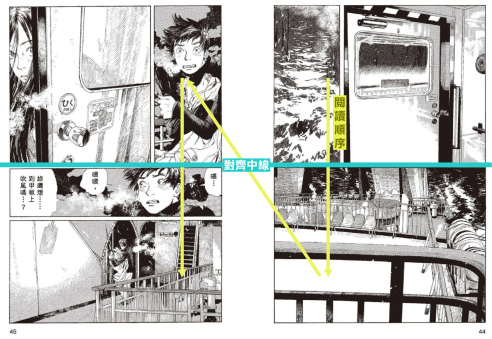

第44、45頁,兩人晃到甲板又縮回船艙的橋段,同樣也搬演了上述手法。並排的兩頁,皆是跨過中線就有些微轉折的工整分鏡,佐以場景、情緒遞進緩和,致使走格不再依循單一軌跡,而能岔出更多路徑。

以上論述可能過分解讀,或許均切的分鏡只是為了平穩氣氛,然而通常為了使並排的兩頁,閱讀順序相互獨立,作者理當會刻意錯開兩頁切格、避免次第混淆,加上本作後續,對半切的分鏡有了延續性形變,才會推測本作為了路線分枝而有精心佈局。

➤在翻頁動態間,拉長時間感:呈現今/昔、虛/實、剎那/永恆

上下對半切的兩頁分鏡,明確收束到僅能以跨頁形式「先上後下」的走格,則是始於第64、65頁,此處愛瑪儂興起坦白的念頭,兩頁上半部聚焦於餐廳內的對話,下半部則瞬間切到室外、融成一大格,以橫亙在黑夜中行駛的輪船。

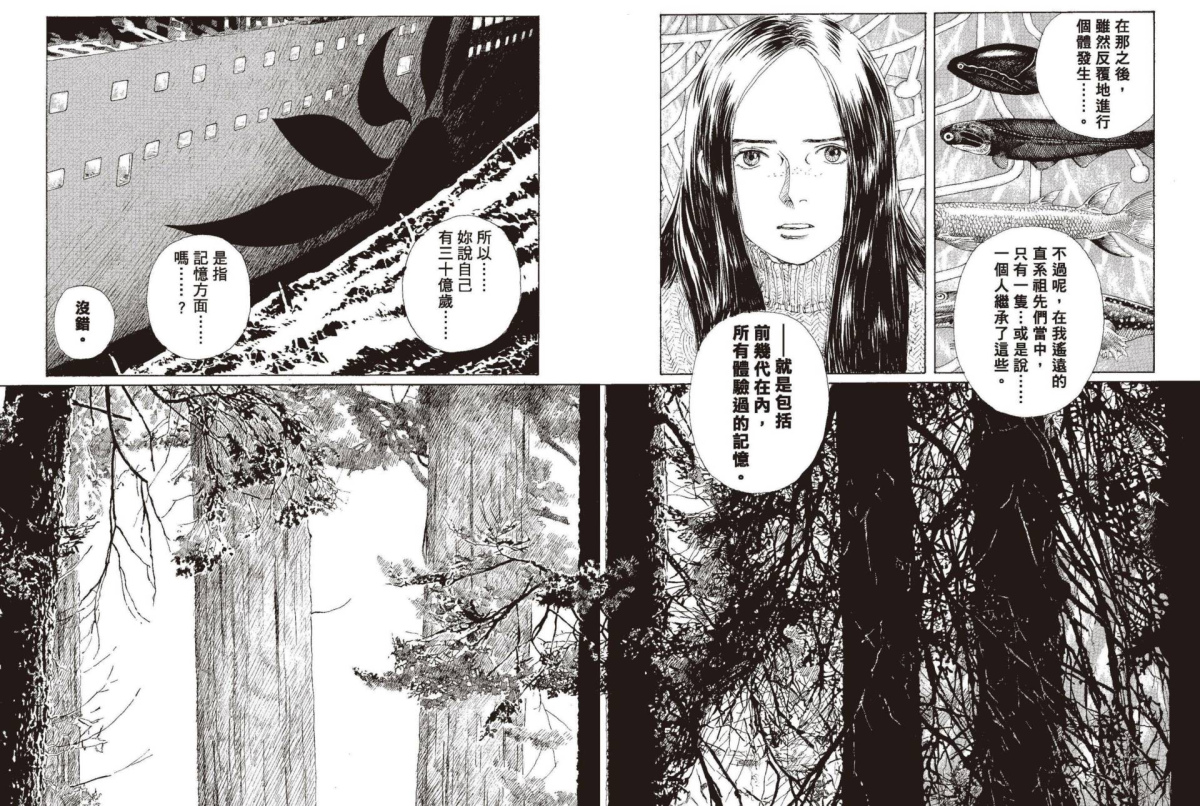

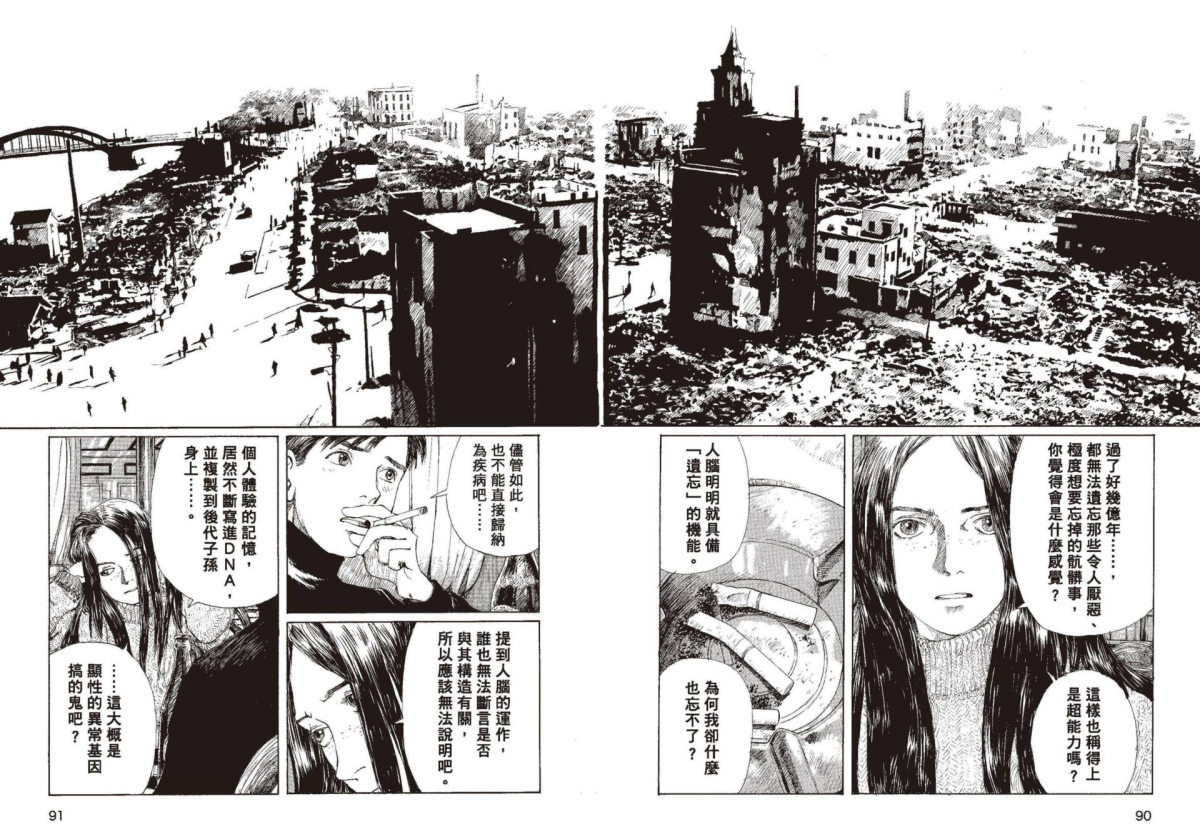

接著從第80頁到第91頁,形式皆為橫截成上下兩部分的跨頁。其中一半的時序,為愛瑪儂與男主角共處的當下,愛瑪儂在多格間傾訴著30億年的記憶與反思;另一半則是跨過兩頁的大橫格,鮮有台詞,甚至默然倒映著愛瑪儂追思中的情景。

上下均等的劃分,平衡今昔、虛實之流轉,沉寂的橫格則拖緩了時光流速,讓30億年的演進在短短十幾頁內,具體地綿長。

➤融於跨頁:以科幻對時間的想像,展現哲思與佛理

愛瑪儂自述前身時,以八百比丘尼的典故作為開端。當深究到愛瑪儂的存在意義時,分鏡仍常用上下對半分的模式,但逐步回歸一頁式走格,而非跨頁式融合。

男主角認為地球記憶載體的使命,或許是人類進化成究極精神體的關鍵。談到「昇華為精神體」時,畫面連結著遠古的神話圖騰,畢竟許多神話與宗教皆有對「精神體」的探討,佛學也不例外。佛學除了有超脫時空、以八識田儲存經歷的概念,更有頓悟後捨身化作精神體的論調。

或許可說是兩人的對話始於佛典,也在冥冥中,終於佛理。當然,就像鶴田謙二的分鏡走向模稜兩可,男主角的結論是否就是謎底,也曖昧不明,好在愛瑪儂有著近乎永恆的時間,來論證這個大哉問。

這晚流逝的分分秒秒,確實在男主角的胸窩涓滴出穿心的淌痕,也令浮沉於迷海中的愛瑪儂有了點定錨。因此即便這晚的時光,在愛瑪儂30億年的歷程中,必定如露如電地閃逝,本作卻用章節名,銘記每刻每分。恍惚歡愉後故事臨近尾聲,愛瑪儂逐漸釋懷,分鏡也跳脫了對半分的形式,幻化出更多元的分格,最後甚至融成整面跨頁。在星河燦爛的夜幕下、在瑩雪紛飛的車站中,暢開愛瑪儂的心——那超脫軀體、擺脫定義的心。

空了心結方能廣納萬物,也就破碎了時間軸、跳脫出輪迴圈,無盡的追憶終將輕飄飄成剎那的思念,致不滅的你。●

衛武營先前出版了一本《把藝術變成動詞:教學藝術家塑造美好世界的神奇魔法》,專門講述教學藝術家在做什麼。我們的工作內容是把當代藝術表演,例如衛武營這一季可能有一些當代臺灣戲劇、國外的戲劇、或音樂作品邀來演出,我們擔任教學藝術家,到校園做導聆,將學生帶來衛武營看表演。我們會做一些牽涉專業技術和術語的討論。

衛武營先前出版了一本《把藝術變成動詞:教學藝術家塑造美好世界的神奇魔法》,專門講述教學藝術家在做什麼。我們的工作內容是把當代藝術表演,例如衛武營這一季可能有一些當代臺灣戲劇、國外的戲劇、或音樂作品邀來演出,我們擔任教學藝術家,到校園做導聆,將學生帶來衛武營看表演。我們會做一些牽涉專業技術和術語的討論。 楊雨樵:馬爾蒂努自己有覺悟。他在寫《吉爾伽美什》並準備首演時,向首演的指揮保羅.薩赫說:「我的作品既不要像歌劇,也不要像清唱劇,不要像任何既存的作品。演出的時候彷彿不是在演出,而是裡面諸神在彼此對話。」結果指揮拒絕他,他說:「不,我們不能這樣演,觀眾會受不了,你不能一次嘗試這麼多事情。」

楊雨樵:馬爾蒂努自己有覺悟。他在寫《吉爾伽美什》並準備首演時,向首演的指揮保羅.薩赫說:「我的作品既不要像歌劇,也不要像清唱劇,不要像任何既存的作品。演出的時候彷彿不是在演出,而是裡面諸神在彼此對話。」結果指揮拒絕他,他說:「不,我們不能這樣演,觀眾會受不了,你不能一次嘗試這麼多事情。」

專訪》為了關注書店的故事:訪《深夜圖書館的宵夜》原田比香

Q:《深夜圖書館的宵夜》打造了一處充滿香氣(書香、食物香氣、人情滋味)的場所——圖書館。為什麼會設定「圖書館」,而不是連鎖書店、出版社,或獨立書店呢?有什麼特別的原因或喻意嗎?

原田:謝謝你們的問題,非常感謝能夠像這樣,給我和台灣讀者直接說說話的機會。

透過這部小說,我想寫出在某個封閉的場所裡,受過傷的人們安靜生活的氣氛。因為這個設定,我想比起很多客人出入的書店,似乎很少人上門的夜間圖書館比較好。

Q:《深夜圖書館的宵夜》裡的「夜間圖書館」,從所在位置到建物外觀、各樓層介紹、館內的動線和擺設布置,甚至工作人員的工作內容、館員年紀和長相,都詳述得栩栩如生。老師是否有參考哪些心目中理想的圖書館或空間?

原田:大阪有一間司馬遼太郎紀念館,那裡收藏了已故司馬遼太郎老師的藏書,是非常棒的圖書館。它的建築和書架,都給了我寫作這部小說的重要靈感。另外,我小時候常去的神奈川縣立圖書館,以前地下室有間食堂,咖哩飯很好吃,大受好評。所以我心想,我筆下的圖書館一定要有食堂、餐廳或咖啡館。

Q:在一般禁止飲食的圖書館裡加入美食的橋段,是您對閱讀空間可以享用美食的期待嗎?或者老師本身是喜愛被美食療癒的人呢?

原田:就像前面提到的,以前神奈川縣立圖書館也有食堂,圖書館裡面有那樣的空間,是極自然的事。而且,如果要把小說裡出現的食物放上菜單的話,我覺得沒有比圖書館裡的咖啡館更適合的地方了。

Q:《深夜圖書館的宵夜》出現了向經典作品致敬的5道美食,書裡沒有附上食譜,但已引起許多讀者好評和仿作熱潮。這5道料理,老師有試著自己仿作過嗎?

原田:這次在動筆之前,我試做了所有的料理,也都試吃了喔。試做了以後,我明白了很多事,也才能將這些料理放進小說裡。

Q:書中出場的圖書館員們,共同的特質是「受過傷的人」。這是原田老師想要透過本書療癒的讀者對象,而設定的嗎?

原田:不知道台灣的圖書館員和書店店員目前處在什麼樣的狀況,不過最近幾年,日本越來越多書店關門了,而長年以來,圖書館員的雇用環境也很不安定,持續著讓人覺得很遺憾的狀況。明明日本的小說和漫畫在世界各地受到歡迎,國內的情況卻相當嚴苛。

「我的書店倒閉了」「明明是熱愛的工作,但是因為太辛苦,只好辭掉書店工作」……我幾乎每天都會看到類似的po文。

就算只是在小說裡也好,我希望能創造出一個能療癒這些人的空間。所以,想療癒的對象,與其說是讀者,或許是和書籍有關的從業人員吧。

另外,小說裡的某位「登場人物」,雖然也有「想療癒」受傷的人的心情,但他心裡也有完全相反的心機。他認為如果是受過傷的人,就更容易言聽計從,容易掌控。人類絕不是只有「好人」的單一面向,我也想在故事裡表現出這一點。

Q:書中登場的人物,老師最在意哪一位?

原田:篠井弓絃和圖書館的老闆。這兩個角色充滿了謎團,小說裡雖然揭示了「答案」,但是對作者本身,他們依然還是有點看不透的存在。

Q:這本書出版後,許多日本讀者期待真實人生中,真的存在一間「夜間圖書館」。請問是否有媒體或讀者方面的有趣反應,可以跟台灣讀者分享呢?

原田:我聽到很多書店店員和圖書館員說,想在像是「夜間圖書館」這樣的空間工作。另外,小說裡我寫到一段對白,是館員們說:「《小婦人》的喬如果能跟羅禮結婚就好了。」很多人說他們也心有同感。

在同樣的時代,用類似的心情,閱讀相同的小說名作——如果也能和台灣的讀者分享這樣的閱讀連結,我會非常開心。

Q:本書在日本備受好評,而台灣版也已上市,可否請原田老師跟台灣讀者分享心得。

原田:很感謝台灣讀者閱讀我的作品。我因為觀光去過台灣3次,去了台北和花蓮。接下來,我還想去台中、台南和高雄。前一陣子聽到花蓮又發生了大地震,我很擔心。

我覺得台灣的食物都好好吃,我想吃台灣早餐、胡椒餅和芒果剉冰。想在茶藝館悠哉喝喝茶,還想再去鼎泰豐本店,也喜歡花蓮的小籠包。我尤其熱愛鳳梨酥,經常去東京的微熱山丘。

因為疫情影響,已經好幾年沒去國外了。我希望近期還能前往台灣,到書店看看自己的書陳列的風景。●

図書館のお夜食

作者:原田比香

譯者:高彩雯

出版:大塊文化

定價:399元

【內容簡介➤】

作者簡介:原田比香(Harada hika)

1970年生於神奈川縣。2005年以《小王子2號》獲第34屆NHK創作收音機日劇大獎。07年以《無法開始的紅茶時間》獲第31屆昂星文學獎。以《三千圓的用法》獲得宮崎書大獎。尚有《老人旅館》、《錢包起舞》、《古書食堂》、《一橋桐子(76)年的犯罪日記》《午餐酒》系列、《三人屋》系列、《先從這個開始吃》、《口福食譜》等諸多著作。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量