台灣原創圖像角色的IP國際授權,自2021年開始,由文化內容策進院(以下簡稱「文策院」)與台灣角色授權協會(以下簡稱「角協」)組團參加海外授權展,至今已經3年。今年(2024年),無論是內部招募還是外部經營,都取得了顯著成績。

去年,台灣最具國際知名度的繪本角色「幾米」加入了授權展的行列;今年,業界普遍認為具有極大影響力的圖像IP「貓貓蟲咖波」和台北捷運的代言人「麻吉貓」也加入了隊伍。參與甄選的日本與韓國專家驚訝地表示:「原來台灣這麼強!」

宛如原創圖像角色的國家隊,似乎在今年形成了。匯聚了不同世代、不同類型的業者,資深如已經活躍超過20年的「饅頭家族」、跨國經營成功的「KURORO宇宙探險隊」、以及在日韓都有代理商的年輕團隊「章魚熊」、潮流塗鴉藝術品牌BOUNCE、以台灣特色動物為主的「灣A麻吉」,他們都不是第一次參展。而首次參展的,如動畫工作室目子拾參推出的「godpod」、在日本池袋開快閃店的「KINGJUN」、與上百個品牌合作過的「貓小姐」、以及展現真實女性日常的「33_original女子的日常生活插畫」,也都有不俗的實力。

台灣圖像角色業者於日本授權展,左起:33_original 女子的日常生活插畫、宇宙喵Kuroro、BOUNCE、KINGJUN ILLUSTRATOR(文策院提供)

台灣圖像角色業者於日本授權展,左起:章魚熊、饅頭家族、貓貓蟲咖波、幾米-月亮忘記了(文策院提供)

日韓專家對台灣業者的這句讚嘆,多少帶有某種意外之喜。根據文策院的最新統計數據 ,台灣2021年原創圖像產業規模約為6.3億新台幣,而日本2022年則達到2兆6198億日圓 (約新台幣5764億),2024年更增至2兆7646億元 (約新台幣6082億);韓國約為12兆3000億韓元 (約新台幣2952億)。日本高出台灣千倍,韓國也高出台灣近五百倍。雖然台灣看似後起之秀,但產業規模仍有極大差距。

台灣圖像角色業者組隊參加國際賽事的主因是台灣市場規模有限,要吸引其他國家業者的注意,打造「可信賴」的國際形象至關重要,是很重要的一步,也是文策院與角協經營有成之處。

然而,儘管外部條件逐漸成形,台灣角色圖像的國際戰,仍面臨許多來自國內的限制。首先,在圖像角色端,製作內容的資本與日韓差距太大,當知名IP出現時,動畫與遊戲的投資在國內幾乎很難獲得資源。其次,在被授權方業者端,台灣業者(甚至包括國營事業)對於本地原創角色的使用,與國際知名IP(如Pokémon、Hello Kitty)相比,不是興趣缺缺,就是還不知如何跨出應用的一步。這兩大問題,使得台灣的現狀難以突破。

台灣前往韓國授權展的6個圖像角色,上排左起:宇宙喵Kuroro、貓小姐、貓貓蟲咖波;下排左起:godpod.、饅頭家族、灣A麻吉(文策院提供)

在這樣的困境下,文化部、文策院、角協與台灣圖像業者,分別代表政府、公協會與民間企業三方角色,如何在有限的資源下,試圖在國際市場攻城掠地。

➤成為可信任的組織:「台灣是有實力,而且善良的人」 「韓國文化內容授權協會(KOCLA)趙會長曾經告訴我,他的名單裡有一萬多筆全球黑名單的廠商。」角協秘書長彭愛萍表示。由於這3年持續地接觸,韓國文化內容授權協會已經成為台灣在韓國授權展的重要後援。

文化部自2012年起以「Fresh Taiwan」作為台灣在國際文創展會的招牌品牌,文策院則以「Taiwan Content Island」為主題進軍國際展會。過去不僅是文化部,外貿協會也曾組團參加,但因為承辦廠商不同,政府部門經驗難以累積。近3年,角協與文策院的合作,讓公協會出面與其他國家的公協會接洽,才有所改善。

彭愛萍提到:「我請會長站在台灣館的攤位裡,來往的業者都會跟他打招呼,等於幫我們吸引了更多客人,增加我們的信任感。」展會期間,他們也會邀請想認識台灣圖像角色的廠商聚餐,增加交流。

韓國授權展交流晚宴(台灣角色授權協會提供)

韓國授權展交流活動(台灣角色授權協會提供)

韓國業者與華人企業的合作因文化差異等原因,曾有過不少不好的經驗,甚至有時無法收回國外代理權,導致合作更加謹慎。近年來,仰賴於公協會間的交流,韓國業者對台灣的信任度顯著提高。

「他們說,台灣是有實力而且善良的人。」彭愛萍分享道。

在國際授權中,著作權保障、授權與歸屬等法律問題至關重要,因角協與KOCLA簽署了MOU,台灣角協成員在韓國也可享有KOCLA合作律師的服務與折扣。

➤輝達與台積電的技術領先,讓台灣科技之島美名遠播 「你知道嗎?今年台灣參展,很多人都來跟我們握手,對我們非常有禮貌,相較於往年,今年態度真的差很多。」彭愛萍認為,或許輝達與台積電在國際媒體佔據了許多版面,讓其他國家看到「台灣」時,更不敢小覷。

今年台灣角色業者在大會舞台進行推介會時,韓國內容振興院(KOCCA)的內容IP部門更派代表人出席。

韓國授權展現場舞台曝光活動(文策院提供)

對於韓國的角色業者而言,儘管台灣市場有限,但台灣是華人流行文化的重要國家,因此合作形式有許多可能。比如,不一定要找到代理商,就可以進行品牌聯名或合作,相互曝光。甚至,台灣和韓國可以一起拓展亞洲市場,相互加分。

➤邀國際A級買家來台灣參加文博會,加速合作 國際重要的授權展會大多強調對企業端(to Business)的影響力,但台灣的授權展會向來針對消費者(to Consumer),這也是過去台灣圖像角色業者較難爭取國際客戶的原因之一。

由文化部主辦的台灣文化創意博覽會,是台灣每年最重要的圖像角色盛會,集客力強,參展廠商多,最能展現台灣實力。從去年開始,由文策院主辦海外商務買家團,邀請在國際市場接觸到的A級買家到台灣參加文博會,除參觀、感受文博會豐沛的展會能量,一方面也能繼續與有合作可能的角色業者見面,維繫熱度。

彭愛萍表示:「國外業者就算對台灣的角色品牌感興趣,但合作意向的聯繫時間拖長了,容易夜長夢多,文博會是加速的催化劑。」她補充道,讓國外業者來台參訪後,感受到品牌在文博會現場的銷售表現後,他們會更安心,「我們都建議買家及同業們來台灣前就可先談好合作意向,到台灣後直接簽約,並共進晚餐,延續雙方愉快的心情,持續建立彼此信任感。」

➤麻吉貓黃志平:內容厚度需依靠電影或帶狀動畫 樂容文創黃志平(文策院提供)

麻吉貓作為台北捷運的親子友善大使、兒童新樂園的歡樂大使、貓空纜車的觀光大使,以及內政部消防署的防災大使,去年已經10歲了。與日本代理商的合作也進入第4年,今年最大的曝光,莫過於麻吉貓的動畫在東京澀谷忠犬八公前大樓的廣告牆定時輪播,台灣同業聽聞都感到相當振奮。

我們訪問了麻吉貓經營者樂容文創的黃志平,他認為,如果將圖像角色視為「文化產業」而非「零售業」,那麼「內容」是一個非常重要的環節,而這正是台灣與其他國家的巨大差距。

黃志平直言:「台灣大部分的內容厚度都太薄了,沒辦法,我們沒有這麼大的市場,沒有投資者在投台灣這一塊。」他分享,如今的圖像角色市場已經不僅僅是拍一部動畫電影就能成功,而是需要週更或日更的動畫影集,才能在閱聽大眾面前保持活躍,這是台灣目前難以達成的。他對於與日本合作的最大期望,就是找到更多投資,生產更多不同的內容。

「內容厚度,其實就是口袋的厚度,」黃志平打趣地分享,國外的產業鏈是包含著玩具公司、兒童服飾等不同產業的投資者,慢慢培養出大品牌,「投資者背後一定要有非常大的集團」。

➤從餐飲到圖像角色:麻吉貓如何成為作公益的貓 正視產業困境,找到壯大的方法,是民間業者展現韌性的體現。回顧黃志平的圖像角色經營歷程,他從餐飲起家,擅長用卡通角色包裝禮盒與菜單。有一次,一盒麻糬滯銷,他便在麻糬上加上了貓咪的圖案,沒想到在社群媒體上爆紅,不僅立刻售罄,還引發了熱烈討論,從而催生了「麻吉貓」。

黃志平分享:「我們做過非常多卡通角色,但最後只專注於經營『麻吉貓』,因為它有流量,已經在商業上驗證過。」他表示,其實他們做過很多不同角色,無論經營或操作方式都大同小異,但麻吉貓的黏著度就是比較好,因此他們決定專心做麻吉貓,而不再分心經營其他角色。

因為有產品包裝和設計的實戰經驗,他也開始應用麻吉貓與其他業者做聯名合作。協助「喜憨兒」做禮盒包裝,是麻吉貓的重要一步。黃志平提到:「有些角色創作者喜歡談時事,有些經營公共議題,有些談職場甘苦,但我對這些的興趣不高,反而比較喜歡一些公益的東西,所以決定往這方面發展。」

自從喜憨兒與麻吉貓合作之後,不僅小額捐款大增,對商品銷售的刺激也非常顯著,讓許多喜歡、想擁有可愛圖像的消費者也加入了做愛心的行列。「鐵粉無論如何都會支持你,但用包裝創造話題,可以讓更多外圍的人一起加入。」黃志平分析道。

黃志平分享:「除了設計角色,我們會收取一些代工費,與公益團體的授權或行銷推廣建議,甚至擔任顧問,都是無償的,因為他們也幫麻吉貓建立了公益形象。」他認為,就像明星要有作品,球員要有球技,「除此之外,大家也會討論『人品』。」

「麻吉貓不僅僅是可愛,它還是一隻做公益的貓。」黃志平表示。

唐氏症基金會與麻吉貓聯名的禮盒(圖片取自:中華民國唐氏症基金會)

➤睡過站的貓,象徵台北捷運的安全與舒適 麻吉貓的里程碑之一是成為台北捷運的代言人。當時,北捷籠罩在隨機殺人案的陰影下,還找不到方式與社會大眾溝通:北捷仍然是「安全與舒適」的環境。此時,圖像IP扮演了很適當的角色。

「麻吉 喵喵睡過站」是當時樂容文創給北捷的提案,透過圖像的可愛性散發療癒與舒適的感受,藉由「睡過站」傳達安全感。「貓能睡過站,一定是很安全的地方。」黃志平說明,通過策劃力,讓圖像角色成為北捷與乘客之間溝通的橋梁。

圖片取自:「麻吉貓」官方臉書

「交通工具是國家的門面,它也是各國旅客抵達台北一定會搭乘的。」圖像角色不僅能在必要時刻安撫國內乘客,也成為台灣與國際旅客之間溝通的橋樑。然而,當時台灣的大眾運輸工具仍然使用著Hello Kitty、寶可夢等IP,對於國外遊客而言,在台灣消費日本IP,沒有太大的必要性與在地性。

麻吉貓也是北捷傳遞親子友善的重要媒介,通過車廂彩繪、實體布偶的出現,讓台北捷運在親子友善方面更進一步。「許多日本、新加坡和北京的媒體都報導了台北捷運變得更有趣,這些媒體不是聚焦於麻吉貓,而是稱讚台北捷運變得更幽默、更有趣。」黃志平指出:「如果使用國外的IP,其他國家的媒體有需要報導嗎?」

113年度台北捷運與麻吉貓的合作:「跑跳露營趣」親子彩繪列車(圖片截自:台北捷運官網)

➤知名代言人的主動性:號召更多廠商加入 麻吉貓最近成為貓空纜車的觀光大使,合作對象除了貓纜,還有非營利組織台灣動物緊急救援小組(ARTT)。貓纜的吉祥物是樹懶「共ㄉㄨ拉」,代表交通工具與動物園,而ARTT的代表則是浪狗EMMA與浪貓小牛,象徵對動物的救援,加上麻吉貓作為親子友善的代表,形成了三組吉祥物。黃志平表示,這個企劃的困難在於找到三方的交集。

「生命教育」是黃志平建議側重的要點:「要抓到更高的層次,內容的深度才會夠,意義才能突顯。」

藉由圖像角色擔任代言大使,打造以生命教育為主題的車廂,呈現動物保護主題,讓城市更加動物友善。掃描車廂內的QR Code,可以看見真實的救援故事,學習尊重生命,將搭乘纜車轉化為生命教育的旅程。

不僅如此,在大型的企劃中,通過「麻吉貓」的號召,加入更多商業可能。隨著企劃的進行,其他與麻吉貓合作的廠商,比如再生衛生紙、鳳梨酥也可以以周邊商品的方式加入,相互帶動。黃志平肯定地說:「這些商品在現場都賣得非常好!」

黃志平解釋:「如果不是以『麻吉貓』為號召,不可能有這麼多不同廠商想加入!」他認為,因為麻吉貓的知名度與討喜度,可以反映在銷售上,回饋到公益理念,也可以回應商業銷售。

麻吉貓的經營模式,是以圖像角色為號召,共同嘉惠給不同單位,包括政府機構、公益組織與民間企業。由於麻吉貓主要是做角色授權,而非「商品」生產,因此當有大型企劃進行時,可以由麻吉貓邀請不同的廠商共同參與,比如捷運的活動可以販售喜憨兒的餅乾。透過麻吉貓的吸睛力,回饋到牠自身的知名度、公共議題(如關心流浪動物、捷運禮貌運動)以及民間企業的聯名商品。

「麻吉貓有沒有可能像國外大IP的流量?可能沒辦法;但是要號召企業、政府組織來做好的推廣跟行銷,我們都叫得動,」黃志平自信地表示:「我們在地紮根是很深的」。

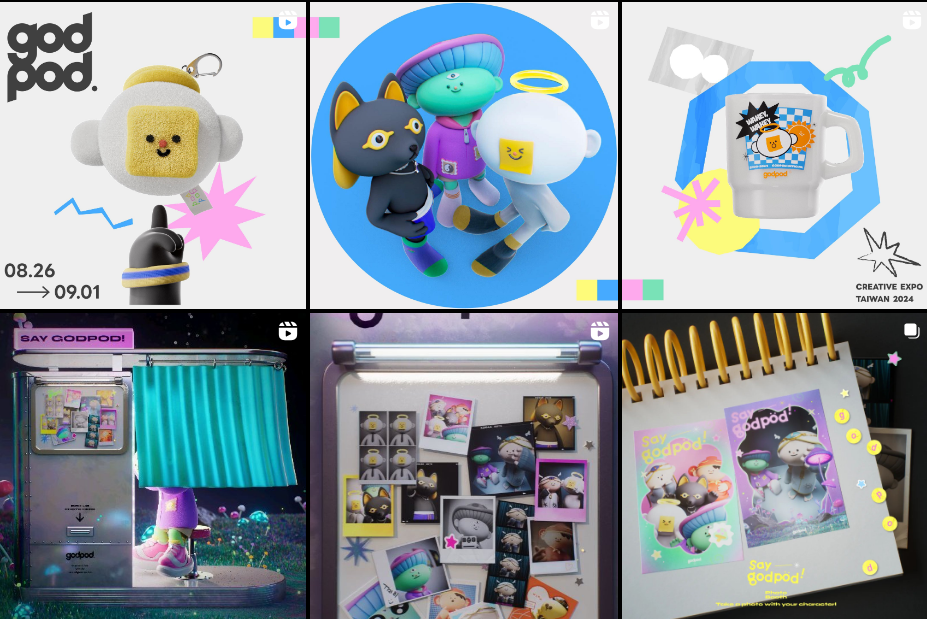

➤用圖像說故事,重視數位互動體驗:godpod. 相較於11歲的麻吉貓,齊聚各國神明的3D圖像角色「godpod.」問世僅2年,由動畫領域具有高知名度的公司目子拾參(Muzixiii Studio)所經營,他們的客戶包含漫威(Marvel)、迪士尼(Disney)、英特爾(Intel)、華碩(ASUS)、Acer(宏碁)。他們的動畫品質相當頂尖。

重視內容與數位體驗的結合,是godpod.重要特色。「我們公司的創作計畫應該有自己的DNA,我們有3D動畫與互動科技背景,參加大大小小的展覽時,我們不是只展示作品,而是會想出互動的方式與粉絲交流。」創辦人李芹羽表示。相較於亞洲多數圖像角色經營者主要聚焦於實體商品的開發、生產與聯名,「godpod.」甫推出時就完成了角色的3D建模,這種路線多了些新創的意味。

圖片:目子拾參提供

目子拾參的團隊組成年輕,企業文化活潑且力求成長。在商業案的開拓之外,他們也進行公司自己的創作,比如2020年他們進行的「TaiwanHotPot」計畫。「全公司不賺錢,我們也要做一支超酷的3D動畫。」李芹羽表示。

「台灣因四面環海,氣候特性明顯:夏季炎熱、冬季寒冷,造就了台灣人冬天愛吃火鍋的特有文化。火鍋底料富含多樣性,各個皆是台灣的最佳代表。我們以溫泉作為湯底的概念,來展現因微妙獨特的地理位置所造就的台灣人韌性的性格、努力向上的生活態度以及豐富的文化素養。」這是目子拾參對「TaiwanHotPot」的定位。

將台灣最具代表性的臭臭鍋融入隨處可見的娃娃機元素,並用挖土機的顏色轉化成可愛且帶有科幻感的動畫細節,用火山和溫泉提煉出時髦的廢土龐克感。這是目子拾參用動畫講述台灣故事的實力展現。

「其實我們已經可以看到台灣動畫工作室的天花板在哪裡了。」李芹羽指出,除了商業案的工作外,他們心中還有「創作」的渴望,不僅僅是為這些科技大廠服務,而是創造屬於目子拾參的東西。

➤角色做好,元宇宙一步到位,卻面臨NFT投資價值崩盤 「godpod.」於2022年現身,順應當時火熱的NFT浪潮,開發了133位原型角色和798種配件。每位角色搭配5種配件,可以產生「2,351,734,399,365,120」種組合。角色來自全球神祇,例如台灣人熟悉的媽祖「默娘」、關公「關叔」、觀世音菩薩「彩虹薩薩」、月老「月爺爺」,以及埃及雨神泰芙努特「泰芙」、希臘神話宙斯「宙宙」、日本北方阿伊努族民間傳說中的妖怪「佐佐木伊努」。此外,還有迷因類的神明,例如火災迷因「This is fine.」的狗狗「fine」、周潤發電影《賭神》的「賭發」、有股神美名的投資人巴菲特「巴飛」。

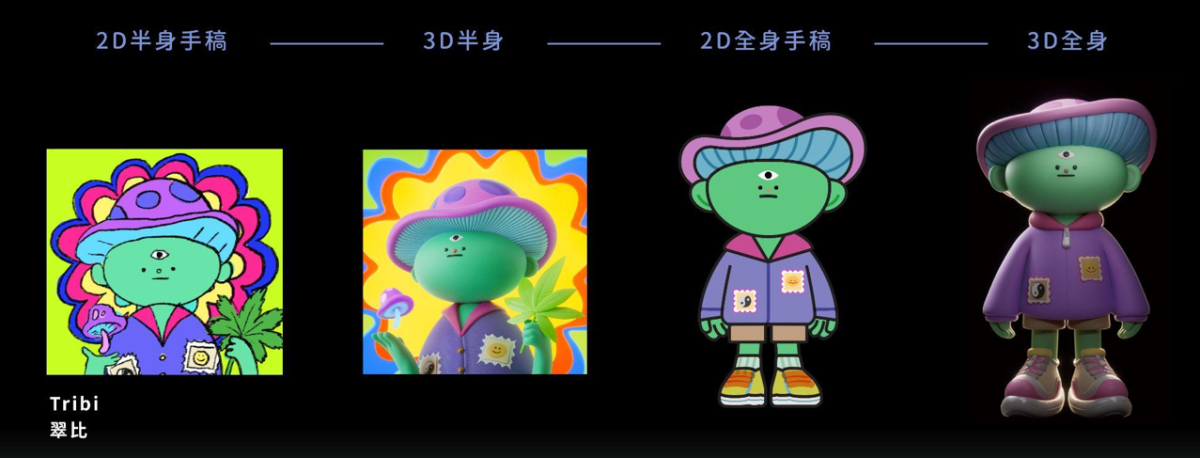

針對每位角色,團隊都會進行文史資料與形象上的研究,抓出角色特點與法器,然後從2D半身稿進化到3D半身,再從2D全身稿進化到3D全身。每位神祇不僅創作出卡通形象,也賦予簡短的說明,點到即止人物性格,同時避免在宗教議題上冒犯。如此完成133位角色的轉譯,可說是相當龐大的工程。

圖片:目子拾參提供

李芹羽將godpod.定位為「新型態的互動型療癒IP」,也藉此專案也展示目子拾參在動畫與互動技術上的實力,也創造出她們獨特的社群互動。比如,他們以Discord為伺服器,創造了線上虛擬空間,舉辦了線上卡拉OK活動。這樣的線上godpod眾神殿,以廟會結合音樂祭野台,不僅能量充沛,更開拓了台灣宮廟、廟會的動畫與潮流美學。在這樣的空間中,他們還設計了更多療癒的元素,例如人類圖、心理測驗等。

圖片:目子拾參提供

目子拾參以其高超技術力,獲得幣圈高度關注,本就在高科技圈享譽盛名的他們,正式推出前的宣傳可說轟動一時。無奈,NFT在2022年走入熊市,投資者卻步,連日本設計名家村上隆都不得不向投資者致歉。在此大環境下,godpod.的前路陷入了進退維谷。

「我們太認真了,每個東西都想做到最好,沒想到正式推出兩星期後,幣市就崩盤了。」李芹羽回憶道,本希望通過NFT的銷售,回收公司對創作的投入,但顯然難以為繼。「公司還在,我們不是捲鋪蓋跑路的公司。我們不希望直接斷頭,第一波賣了500多個NFT,至今我們還會在逢年過節時送禮物給這些持有者,感謝他們的支持。」李芹羽表示。

➤神祇圖像大量轉譯,角色靈活應用,可喜氣可潮流 Microsoft 365希望推動產品年輕化,於是找上潮流感十足的godpod.聯名,以「真,雲端神隊友」為主題,結合仙界與雲端的概念,傳達工作會得到保佑的訊息,並在台北捷運忠孝新生與行天宮站設置了大幅廣告。

圖片:目子拾參提供

日本服飾品牌UNIQLO在台灣尋找NFT創作品牌聯名時,也選擇了godpod.。交通部觀光局則曾邀請目子拾參為屏東觀光打造專案。

圖片取自:CIDA 中華民國工業設計協會臉書

圖片取自:godpod.official

儘管godpod.的NFT銷售遭遇鉅變,但作為一個龐大的專案,圖像角色授權應用的多種可能性本來也就在計畫之中,這直接促使godpod.的經營方向轉向IP授權。

去年6月,北京京西大型綜合商場大悅城開幕之際,與godpod.展開了大型合作。許多東方喜氣的神祇現身,如文昌帝君、財神、土地公,還有迷因廚神,現場展示了1:1玩偶與大型裝置。

圖片:目子拾參提供

去年年底的台北插畫藝術節上,godpod.雖然是一個新IP,但十分顯眼。目子拾參打造了一套線上心理測驗,完成後,參與者將能得到專屬的3D godpod角色。現場設置了電子扭蛋機,參與者必須輸入專屬編號並呼叫出專屬的godpod角色,然後參加一番賞抽獎。目子拾參希望整套機制由數位測驗串聯到實體展覽,既有潮流視覺風格,也充滿互動科技的體驗。

圖片:目子拾參提供

從godpod.的不同合作案例可以看出,這個IP在視覺風格延伸性與體驗設計上的豐富與多樣。有接地氣的財神與商場開幕,充滿傳統風格;有為觀光所打造的可愛迷人角色;當然也有時尚潮流的心理測驗。

➤轉向圖像角色IP授權,長線經營的考驗 「2024年了,我竟然還在做godpod.,而我們公司再也不用做新的創作計畫了,這是很難得的。」李芹羽分享道,但她也直言:「我真的覺得在台灣經營IP品牌實在太辛苦了!這與我們做商業案的方式非常不同,要一直持續走下去,中間過程有高有低,也會有不如預期的情況。」

李芹羽(右)於日本授權展(文策院提供)

為了聚焦,在日韓授權展時,目子拾參將133位原型角色中最具特色與最受歡迎的5位挑選出來,分別是:迷幻之神「翠比」、N次貼之神「潘守」、財神「蠻尼」、埃及神話阿努比斯「布迪巴弟」與塔羅女神「塔莉」。

在日本授權展,李芹羽坦言godpod.較不受待見,因為日本圖像角色產業成熟,競爭激烈,展會上的廠商來自各行各業,其中許多是比較傳統的業者,加上godpod.只有2年且無代理商,較難脫穎而出。「回到飯店後,我有感到挫折,不過,了解不同廠商如何看待godpod.,對我來說有很大的幫助。」

驚喜的是,godpod.在韓國相當受關注,或許因為韓國對數位科技與數位漫畫的接受度本來就很高,而且有不少廠商早已耳聞台灣動畫公司目子拾參的盛名,洽談順利許多。李芹羽指出:「不知道是不是因為粉絲定位很精準,對我們感興趣的都是3D插畫公司、設計師、藝術家與插畫家。」她自信地說明,其實這些受眾並非容易被圈粉,因為他們對圖像的品質非常在意。這趟旅程讓李芹羽發現,目前國外喜歡godpod.的受眾似乎還是偏小眾,她回來後也與同事討論了定位的問題。

在授權洽談過程中,李芹羽強調目子拾參的獨特性,特別是在新媒體科技的運用上,包括區塊鏈、Avatar技術以及人工智慧等領域。她解釋,由於godpod.的3D建模已經完成,這意味著如果對方有合作意向,合作成本將大幅降低,且目子拾參本身就有開發經驗。這些優勢都增加了韓國業者的合作意願。

➤商業能力強大的台灣圖像角色業者,技術頂尖,等待機會 如果粗略地進行分類,麻吉貓與godpod.可以說是大眾與小眾的代表。黃志平在接受採訪時曾打趣地說,麻吉貓有時會被誤認為卡娜赫拉或吉伊卡哇,因為麻吉貓的受眾廣泛;而godpod.則受到專業人士的喜愛,尤其是設計師與插畫家。godpod.的潮流感如果放在首爾聖水洞,相信也會受到年輕族群的喜愛。或許定位不同,但它們有一些共通之處:

首先,商業性優於創作性。當被問及給剛加入圖像角色創作的經營者的建議時,兩位IP經營者都強調了這一點。例如,黃志平一再說明,他是從餐飲起家的,所以他非常重視卡通圖像在行銷包裝中的重要性;李芹羽則強調,雖然她是設計師出身,但她也是公司的老闆,對她而言,為godpod.設計出可行的商業模式非常重要。

其次,過人的技術能力。黃志平的強項在於將在地產業做脈絡化的議題設定,融入可愛圖像中,設計出深層對話的意象路徑。而目子拾參則是通過圖像與動畫,用細節展現說故事的能力,加上互動與多媒體形式,使其在風格化、藝術性與商業可能性之間達到細緻且完整的成熟。

儘管資源無法像國外的大型圖像角色那樣豐富,但從技術環節而言,他們的能力已經達到了業內頂尖水準,放在全球舞台上也絲毫不遜色。

➤台灣圖像角色與在地產業的創意合作,有助於國際市場的曝光 台北捷運在2017年大膽啟用當時知名度有限的麻吉貓,不僅增加了一個新的合作夥伴,還開啟了大眾運輸的形象再造之路,細緻地完善了北捷的親子友善建設,贏得了美名,在國際旅客必到之地展示了城市的活力與能量。

在日本授權展上,許多喜歡台灣的日本廠商都通過北捷認識了麻吉貓,甚至有不少交通業者或大眾運輸部門對與麻吉貓的合作表現出高度興趣。

由此案例可以看出,北捷對在地圖像角色的啟用,是雙贏的決策。在政府部門的公共建設行銷資源分配上,正面的影響不僅支持了文化內容,也支持了本土廠商。

然而,還有許多台灣業者不知道如何與圖像角色合作,或者只喜歡找國外的大IP。黃志平雖然憂心,但也直言,這些國外大企業的優點在於商業合作高度系統化、明碼標價,合作形式清楚。而台灣圖像角色的授權價格還沒有共識的透明度,而且在地化服務的溝通成本也較高,考驗著企業方的合作意願與能力。

此外,當圖像角色經營者自己成為商品的生產者,也會限制國內合作廠商的意願。畢竟,圖像角色經營者自己都能生產了,何必需要其他企業的合作?黃志平也憂心,當淘寶的低廉換牌商品如潮水般進入台灣,圖像角色授權該如何與在地市場發展出更互助的聯結網絡?

每年全球的圖像角色經營者來往於不同國度的授權展,透過一個又一個的洽談,尋覓著能長期延續IP生命的商業合作。

台灣圖像角色經營者面臨著全球市場競爭的壓力。相較於國際知名的大IP,本土角色的知名度和影響力較低,使得他們在進軍國際市場時遇到許多挑戰。即使有些角色能夠打入國際市場,由於資源有限,推廣和宣傳的力度往往不夠,導致難以持續獲得關注和市場份額。

台灣本土市場對於創新和獨特內容的需求雖然存在,但市場規模相對較小,消費者的購買力和消費習慣也影響著圖像角色商品的銷售表現。這使得許多經營者在發展過程中必須慎重考量成本和收益,避免因資金投入過大而導致經營風險增加。

經營者在本土市場有限的情況下,生產內容和社群經營已非常困難且忙碌,很難單靠內容自立,需要生產商品,卻也可能限縮了授權的可能性。

在韓國授權展上,godpod.展現了台灣作為科技之島,在視覺設計與多媒體開發的潮流美學,甚至因為其豐富的開發經驗,成為其他國家科技公司的理想合作夥伴。然而,不同於一般商業動畫的獲利模式,也不同於大多數圖像角色所採取的的實體商品授權,像godpod.著重於數位科技與互動型態的圖像角色IP,該如何走出獨特的路徑,儘管有無限可能,但也並非易事。

國內圖像角色經營者需要尋找更具創意的合作模式,讓本土角色能夠在國際市場上脫穎而出。加強與本地企業的合作,創造雙贏的局面,提升本土角色的市場競爭力,不僅有助於增加圖像角色的授權機會,也能為台灣的文化創意產業帶來更廣泛的影響力。這正是麻吉貓與godpod.案例的重要啟示。●

閱讀隨身聽S11EP1》博達著作權代理 謝孟穎/從台書外譯到出國愛用行李箱,版權工作甘苦大揭密

入行超過10年,版權工作者謝孟穎第一次上Podcast節目,Openbook隨身聽幫讀者問好問滿。從工作核心技能、國外愛買台灣哪些書、出國跑書展都用哪種行李箱,還有全世界跑透透的工作是怎樣經驗?謝孟穎除了分享了版權經紀的日常,也從細節分享了許多因為文化差異,反而能看見的美好出版交流。節目精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤版權代理的核心技能

主持人:這份工作吸引你的地方是什麼?

謝孟穎:因為我以前就滿喜歡看書的,大學在圖書館打工,知道這份工作可能會去世界各地參加不同的書展,覺得很有吸引力。是個很夢幻的工作。

主持人:出國參加書展,也要做一些佈置,和出去玩很不一樣。

主持人:你從事這份工作多久了?

謝孟穎:超過10年。

主持人:哪些問題是你常會被別人問到?

謝孟穎:我滿常聽到一個說法,我們的工作就像是書的保姆,每本書都像作者的小孩。處理版權,如果再更精確一點,會涉及翻譯權,如果國外出版書籍希望在台灣出版,我們會代理這些客戶,引進他們的書,授權給台灣的出版社,過程中會需要很多溝通。可以想像成房仲或書籍的經紀人,我們作為經紀人代為溝通。

除此之外,我的工作還有一部分是輸出,代理台灣的書,再授權到其他國家,流程剛好顛倒。

畢竟經紀人的角色很多樣,包含行政處理、協商條件。出版社要出版一本書,也會涉及很多評估,比如印製成本、翻譯成本,版權代理在中間協助出版社溝通他們期望的條件,國外買方也許會有他們自己的期待,我們其實是協助溝通。

主持人:有哪些核心技能是這份工作必備的?

謝孟穎:從出版社的版權詢問、協商條件、合約簽訂,甚至請款細項,甚至出版社要出版了,還有很多送審環節,我們的工作滿大部分是溝通,需要溝通的技能。

另外一個剛剛有提到,是在眾多資訊中,整理、消化,傳達給雙方,也是滿常需要的技能。

主持人:譬如某一位經紀人喜歡什麼東西,他代理了誰,代理過什麼,你自己要建構一個檔案庫嗎?

謝孟穎:我們對編輯們的喜好,或他們長久經營的路線,會多去了解。

主持人:一年會參加多少書展?

謝孟穎:近年來我比較常去的有4月的義大利波隆納童書展、10月的德國法蘭克福書展、6月的韓國首爾書展、今年則是還有去1月法國安古蘭書展……

➤這本書很適合日本……嗎?

謝孟穎:以日本來講,我們以前常常聽到「這本書很適合日本」,因為日本是我們熟悉的地方,很多時候,我們會覺得很日式,日本人可能會喜歡,但日本的文化產業非常成熟、細分,也非常競爭,日本引進國外作品是非常謹慎的。

當然,台日關係緊密且特殊,相較其他國家,有些題材的確只有日本會有興趣。例如台灣的老街道、古蹟,可能在日本逐漸消失中,他們很驚訝發現台灣竟然還保存著。

授權一本書給國外,無論哪個國家,可能都要再三思考。並不是我們認為對方理解或熟悉,就能賣得過去,而是在他們眼中,是否會感到驚艷、寫不出來、畫不出來,對方才會特別或好奇。前2年有個很好的例子是唐鳳,唐鳳話題曾在日本造成旋風……

➤喜歡台灣繪本的墨西哥編輯

主持人:版權真的是非常細微、複雜,眉角非常非常多。我對你提到的成功輸出台灣作品到國外的例子很感興趣。

謝孟穎:兩年前,去瓜達拉哈書展,見到一位墨西哥的編輯,算是他們的版權窗口,那時候我講了陳彥伶的繪本《狐狸與樹》。一般開會,尤其是童書,編輯不太會真的每一頁每一頁聽你把書講完,很多時候我們就是講故事綱要,讓他看畫風。那本書,我自己回想起來,都覺得我講的內容還可以再更進步。可是,很意外他當時聽得非常入迷,一直告訴我,「你繼續講你繼續講,我在聽」,他很想知道這本書的更多內容。

《狐狸與樹》是在描述一棵樹跟一隻狐狸互相照顧,經歷生離死別的故事。其實這本書的文學性是高的,講的概念也比較抽象。這家出版社出版的書籍原本偏重實用性操作書籍,可是這位編輯非常喜歡這本書,深受打動,所以後來他有提案這本書。

今年2月,文策院辦Fellowship,他也有來,還留了很長的時間在台灣遊覽,也見到了作者,這對我來講是一個滿深刻的經驗。很多時候我們講書,對方即使感興趣,會回去也再做更務實的評估,但這位編輯我看到他當下真的深受感動,回去也持續表達對這本書的喜好。

主持人:廣泛來講,在圖書出版業,常常是對一個東西的吸引,讓你願意投入很多的時間,甚至忍受一些很辛苦的事情。這種很奇妙的時刻,不見得能夠解釋給別人聽,因為別人可能不知道你到底為什麼對書那樣的著迷,但是為了它,衣帶漸寬終不悔。

➤繪本輸出強調教育價值觀

主持人:剛剛提到繪本,我認為繪本很吃畫風,而畫風每個國家又不太一樣,不知道以你自己的感受,譬如台灣的畫風在其他國家來看,有什麼樣的特色呢?

謝孟穎:台灣的畫風是滿多元的。但如果去看韓國或是歐洲的畫風,會發現他們有很多很實驗性的,也許是更奔放的顏色運用,或造型上的嘗試。但在畫技上,台灣作者是被國外認可的。很多時候,畫面上是國外買家會喜歡的,有機會的。可是,在進入到故事層面時,我們會討論,故事,尤其童書很容易討論到「教育價值觀」,是不是該國家想傳達的、是不是他們在教育現場用得到的。這真的是不同國家會不太一樣。如果同樣是亞洲的父母,在文化的親近性上比較足夠,接納度就會高一點。

主持人:如果沒有體察到這點,可能在賣一個對方市場接受度很低的東西,拚命花力氣,卻反而徒勞無功。

謝孟穎:的確,有時候,譬如有些話在繪本裡面,可能不是歐美家長的口吻或他們想說的話。我相信台灣的編輯現在已經越來越意識到,如果一本書想要授權到不同的語言,那無論想傳達的價值、教育觀,都是編輯在考量輸出時,十分必要的部分。

➤談「戰爭還未結束」,日本有大江健三郎、哥吉拉、鬼太郎……

謝孟穎:我們在看很多台灣作品時,有時候也會去對照,思考這樣的題材,譬如台灣歷史,或作者他想要表達的訊息,有沒有更多元的方式描述。以日本為例,同樣在講戰爭並未結束,有大江健三郎的小說,還有哥吉拉,用比較怪獸、動作的方式,還有鬼太郎,用靈異的方式,都是在談戰爭並未結束。

很多時候,書是一個媒介,運用什麼語言講述核心真正想要表達的,才能真正打動人心。我認為,反而不是我們看到題材,像台灣歷史、女性主義,會真正讓買家感興趣。

主持人:不是立場先行的。

謝孟穎:我們很容易會落入這樣的方式寫作或創作。因為每個類型相當專業,以繪本來說,就有許多表達方式。好的繪本,可以用運圖像的語言呈現得非常非常精緻的樣貌,只是看你怎麼運用繪本這個媒介,傳達想說的話。

很多時候,不見得是看到歷史或戰爭,反而是進入故事後,進入那個媒介,享受媒介帶給來的感動,看見創意跟創新,在被打動之後,才發現原來它是在思考戰爭,原來它在呈現台灣歷史,進而感到趣味。這是我認為比較能夠打動人心的。

推廣海外時,故事先行,展現創作者的敘事,是比較容易的……

➤怎樣的作品適合經過補助推到國外?

主持人:在這幾年也可以看到政府其實相當重視外譯,也有滿多資源投入其中,我認為有好有壞,從政府的角度來看,這些經費受到民眾的監督,一定會在意有效性,有見到成效的急迫性,對長久發展未必有好處。

謝孟穎:的確,選擇什麼樣的書,更容易進入國際市場的,很多時候我們可能會用它是否符合台灣價值或台灣性的方式思考,或它是不是符合國際的共通語言,怎麼尋找平衡。有時候我認為,也許我們不一定要用這樣的方式思考,而是用商業性跟藝術性切入思考。

商業性的作品往往要投入非常大的資金,要計畫一個IP,或計劃漫畫的長篇連載,其實都要經過非常長的運作,能否有其他的動畫、影視的進駐,這些都涉及相當大的資源,也許競爭對象會是日本、歐美的國家,這其實是非常非常競爭。

相對於商業性作品,我個人的意見,還有很多具有實驗性、創意的藝術性作品,如果能夠在國際上獲得口碑,也是台灣很有立基點的地方。

台灣是多元文化的國家,有很多的創意可以在這裡發生,我們公司也曾經授權侯孝賢導演的作品到日本,台灣新電影的時代,也是很好的借鑒……●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

➤閱讀隨身聽,聆聽導引:

➤線上聆聽

|教學藝術家、作家楊雨樵|資深日語譯者詹慕如|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(上)|山岳探險作家崔祖錫、雪羊(下)|大稻埕食家昌正浩|社會學者戴伯芬|漫遊文化副總編輯張貝雯

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量