《兆億大戰》是一部指數化投資以及相關工具(包括指數基金和ETF)的歷史。這個主題過去已有不少著作,相關歷史的專著主要有兩種:

一是著重理論的演進與學者的看法,例如彼得.伯恩斯坦(Peter L. Bernstein)的《投資觀念進化論》、羅聞全的《完美投資組合》等。雖然不是完全在講指數化投資,但較深入地讓讀者理解這種投資方法誕生的理論背景。

其次是以推出全球第一檔指數型共同基金的先鋒公司(Vanguard Group)及創辦人柏格(John C. Bogle)為中心的介紹。例如柏格的半自傳性作品《堅持不懈》、艾瑞克.巴楚納斯(Eric Balchunas)所著的《柏格效應》,以及查爾斯.艾利斯(Charles D. Ellis)的《指數帝國揭密》等等。

本書則另闢蹊徑,除了介紹這兩個重要面向之外,對於先鋒以外的公司(例如富國、百駿、德明信、道富、巴克萊、貝萊德等)和相關人物,都有不少介紹探討,可以看到指數投資發展的不同面向,更能全面理解指數化投資如何在數十年內成為影響重大的力量。

正如書中所說的:這場革命「並不是柏格一個人完成的。他對指數型基金的貢獻或許無人能及,可是,為它奠定知識基礎、發明結構,還有後來讓它席捲全球的,都不是他。」

➤巴菲特最可敬的對手 本書並非依歷史線性從頭說起,而是從巴菲特用標普500指數對避險基金發起的十年賭局開始。指數化投資(或稱被動投資)的特色之一,就是「不太有趣」,即使它的歷史最終影響了整個金融界和一般投資人,但過程一直相對緩慢平穩。所以,作者用較富戲劇性的賭局當開頭,是很巧妙的作法。

華倫.巴菲特(圖源:wikipedia)

這個賭局的戲劇性在於,它不是由其他被動投資的倡議者,而是由主動投資最成功的投資人巴菲特發起。雖然巴菲特是少數長期報酬贏過大盤的投資人,但也知道自己長年的可敬對手與目標,也就是標普500指數,並沒有這麼容易打敗。因此他不認為那些坐收高費用的避險基金,真的對一般投資人有幫助,真的能贏過指數。

書中也透過巴菲特過去的一些言論,講述他認為被動投資的優勢。這些對於原本就是指數化投資人的讀者可能稀鬆平常,但對第一次接觸的讀者來說,等於先簡單了解這種投資方式的優勢,同時也借巴菲特之口,帶出了柏格這位指數投資歷史上的重要人物。

指數基金的發展,是先有學術理論作為基礎,接著有金融界開始實行,由柏格和先鋒集團把它推向大眾,之後ETF的創立和推展,才讓它真正成為上兆美元的產業。

➤證明「市場平均」能賺錢 指數基金等工具,是因應投資指數的需求而生。但要投資指數獲得市場平均這件事,一開始因為違反直覺,其實並不在人們的視野裡。因此先要有合理的理據基礎,才可能出現相關的工具。相較於作者多處引用的《投資觀念進化論》大篇幅的論述,本書僅以兩章的篇幅,就簡潔地點明幾個重點的人物和發展。

法國的巴榭里耶(Louis Bachelier):股價的變動是隨機運動難以預測

美國的考爾斯(Alfred Cowles III):專業經理人大多並未有好的成績

阿爾弗雷德.考爾斯(圖源:wikipedia)

再來,如果市場報酬很差,不能為投資人提供足夠獲利,那也是白搭。考爾斯成立的經濟委員會,以及後續成立的芝加哥證券價格研究中心等,提供了「測量整體市場」的方法,也就是所謂的「指數」。他們發現長期投資市場指數能獲得不錯的報酬,這就讓獲得指數報酬的方法,具有一定的吸引力。

不過前幾位的發現缺乏足夠的理論基礎,因此影響有限,還不足以形成夠大的力量來推動這個革命性的投資方法。書中簡潔說明了三位一脈相承的諾貝爾得主經濟學家所提出的觀念,才真正直接奠定了指數投資的基礎。

馬可維茲(Harry Markowitz):提出投資組合理論,認為投資整體市場,分散投資降低風險是免費的午餐

夏普(William Sharpe):提出「市場報酬」(Beta值)的觀念,認為一般人投資整體市場是報酬與風險的最佳組合

法馬(Eugene F. Fama):效率市場假說,充分說明市場為何難以擊敗

這股來自學術界的力量,逐步影響了金融業界和大眾。

左起:馬可維茲、夏普、法馬(圖源:nobelprize)

➤伯格與先鋒 理論進入實戰,指數基金開始浮上檯面的這段歷史,離不開柏格和先鋒集團。但最初的嘗試其實另有其人。

在前述三位重要學者的理論出現之後,富國銀行、國民銀行和百駿財管的三位主事者,不約而同努力成立了標普500的指數基金。雖然一開始遇上困難,甚至難以買下標普500的所有股票,但之後逐步在法人(包括退休基金市場)獲得了一定的成功。作者選擇以不小的篇幅,鋪陳這段柏格之前的指數基金發展。

約翰.柏格(圖源:wikipedia)

來到伯格,本書對他的描述頗有意思。作者認為柏格成立指數基金的初衷,並不像前述三個先行者那樣強烈,畢竟他本來熱衷於主動基金,甚至批評過指數基金。

柏格走上指數基金之路,有一些恩怨情仇,尤其是他被威靈頓集團趕出,成立先鋒集團時,約定好不能操作基金,因此他才想到以不需操作的指數基金來打開生路。但即使算是無心插柳,但最終也是柏格的努力,才讓這條路走得更長更遠。本書的描寫方式將這個反差表現得很有意思。

柏格本人是行動力充沛,也很懂得自我行銷的人,他在退休後撰寫的書和接受訪問時,似乎讓人覺得指數基金革命的成功早在他的規劃預料之中,一切水到渠成。然而從側面的資訊來看,當時推行指數基金有許多不確定性。《兆億大戰》書中的描述其實並無損伯格的貢獻,反而讓這段歷史看起來更加鮮活,也更加展現柏格在當時的困境中,持續努力的意志力。

➤ETF席捲市場 作者比喻,如果傳統型指數基金是原子彈,那麼新型態的指數基金ETF就像是氫彈一樣,讓指數投資席捲整個金融界,這個看法的確有其道理。

雖然在美國,ETF直到發明17年後的2010年,總規模才超過傳統指數基金,而且目前全球最大、唯一規模超過一兆美元的基金,也仍是傳統的先鋒美國全市場指數基金(雖然也有ETF版本但規模較小)。可見傳統指數基金在美國指數投資界的影響力並不差,很多投資人還是持續用它來獲得市場報酬。

但ETF的總數量、內容的多樣性,以及它在全球範圍內的影響,都遠遠超過傳統指數基金,以威力更強的氫彈形容它,確實相當貼切。以台灣為例,目前ETF有200多支,但傳統指數型基金只有不到20支,影響力相差極大。

在大多數介紹指數投資或ETF的書籍中,故事常常就只寫到第一支ETF的成立。貝萊德旗下的iShares這個全球最大ETF品牌常常被忽略,或只簡單提到。即使對貝萊德和CEO賴瑞.芬克(Larry Fink)著墨較多的《柏格效應》一書,也只是把它當作受柏格和先鋒影響,而加入低成本指數基金行列的一員。

在《兆億大戰》中,他們不再只是配角,作者以兩個篇章來詳細探討這個金融巨人的形成過程。包括成立第一檔標普500指數基金的富國投顧如何發展轉型,如何在成為「巴克萊全球投資」(BGI)後,發行了投資於全球主要市場的WEBS系列ETF,如何首次採用與蜘蛛憑證模式不同的基金模式,也首次出現使用Exchange-traded Funds(ETF)一詞。

其後,2000年時WEBS改名,創立了iShares這個品牌,並持續發展各類型的ETF。而貝萊德的CEO芬克則抓住巴克萊銀行在金融海嘯中的困境,買下了整個BGI和iShares,讓貝萊德超越先行的道富,以及後來才起步發行ETF的先鋒,成為全球最大的ETF發行公司,也是管理最多資產的公司。

➤當指數基金成為兆億的生意 本書最後四章,從歷史發展的描寫轉到現今,探討指數基金成為龐大的兆億產業之後,這股力量如何影響這個世界?又產生了些什麼問題?

作者先點出各面向的關鍵問題,再根據市場趨勢、專家評論與個人見解來一一回答。

問題之一是:當今ETF產品過於多元,各種主題策略都有ETF,背後的指數更是多如牛毛。這麼多的選擇,已經與一開始指數基金發展時所支持的被動投資理念不相符。此外,有些指數也不透明,甚至還有主動投資的ETF。

有很多選擇不是好事嗎?作者認為,這些太多元的工具,反而「讓投資人犯錯的風險變高」。這個批評很有道理,柏格當初對ETF也有相同的擔憂。

若進一步對照台灣的狀況:美國雖然有各式各樣的ETF,至少大部分的資金仍在傳統的大盤市值加權ETF;台灣則反其道而行,高股息、策略型、主題型的ETF成為主流,投資人受行銷或流行影響去買這些產品,未必能選到合適有益的投資方式。

另一個問題是反客為主。指數基金成為兆億產業後,「指數」從反映市場的指標,變成能影響、改變市場的重要因素,前幾大編製指數的公司成為「資本界的新頭人」。

許多公司因此試圖加入指數,甚至國家也努力讓自身的股票或債券市場加入指數或提昇指數層級(例如從新興市場加入已開發市場)。書中以雙面刃來形容這件事,十分貼切。

從正面的角度來說,許多國家市場為了進入指數,朝向市場開放的方向發展。又如作者提到的,標普不再收錄多股權公司,以促進股東平等的理念。

然而另一方面,這些大型指數公司掌握如此大的影響力,但是否有足夠的能力和公平性?這的確是值得深思的問題。

➤被動投資真的都沒問題? 《兆億大戰》羅列了不少關於指數基金與ETF的批評與質疑,包括:被動投資可能讓市場產生泡沫?被動投資讓資金的投入沒效率?「主動投資贏不了被動基金」是一種「自我實現」?

作者從歷史走向、市場觀察、專家看法等各方面,鉅細靡遺去分析這些曾經出現過的質疑有無道理。

另一個常見的批評認為,ETF會讓股市衰退時市場震盪更大。作者則以實際的數據及案例說明,ETF的出現反而常有避震器的效果,在市場下跌或流動性變差時,ETF有更多的彈性。這其實呼應了,ETF的出現本來就是為了因應1987年的大崩盤,希望在期貨之外提供能帶來流動性的工具。

1987年股市大崩盤,又稱黑色星期一。(圖源:wikipedia)

有些批評則跟這項金融商品的本質彼此矛盾。例如書中提到,有人批評:指數基金投資煙草、軍火等不道德產業。或者曾有美國媒體指責先鋒或貝萊德持有可能不利於美國的中國公司。然而這是投資純市值加權指數的必然,如果不願意投資這些公司,大可選擇不要投資於純市值加權的基金或ETF,而改投資ESG標準選股,甚至選擇排除中國股票的ETF,以符合個人的理念需求。

在各種關於被動投資的批評中,對於企業的影響問題,是相對較難以否認的。指數基金變成兆億產業,使得許多公司的前幾大股東,竟然都是貝萊德、先鋒和道富,這種狀況是前所未見的。

➤兆億產業的超級股東 指數基金原是被動投資的工具,卻成為公司的大股東,那麼,是應該積極參與股東投票,還是相反呢?書中也對此作了探討。

這裡舉一個書中未提到,但近來話題很高的股東投票案例,就是電動車公司特斯拉是否應該給總裁馬斯克超高薪酬的問題。先鋒和貝萊德是僅次於馬斯克本人的第二和第三大股東,2018年時,先鋒曾反對薪酬方案,但2024年時投了贊成;貝萊德則兩次都贊成,這些都成為該議案通過的重要因素。也就是說,大型指數基金公司,的確對大公司的治理造成不小的影響。

雖然如書中提到,貝萊德或先鋒已開始成立相關團隊,來處理參與公司治理事務的問題,但指數基金持有的公司成千上萬,一個有限的團隊要做出夠好的研究,花費足夠的心力,來達成符合股東(指數基金投資人)想法與利益的決定,無異於杯水車薪。

以我個人的看法,反而認為假如一個基金的選股就包括ESG,那麼堅守這個原則,讓基金所持公司朝向ESG價值走是合理的。但如果是純市值的被動基金,代表的其實是成千上萬不同看法的被動投資人,那麼過度主動參與公司治理未必是合理的作法。

整體而言,《兆億大戰》對於指數基金和ETF多面向的發展歷史,以及當下這個革命所造成的重大影響與爭議,都作出深入淺出的探討,是一部相當值得一讀的作品。●

兆億大戰:指數型基金與ETF如何崛起成為大眾致富金鑰,並改變全球投資樣貌 Trillions: How a Band of Wall Street Renegades Invented the Index Fund and Changed Finance Forever 內容簡介➤ 】

作者簡介:羅賓・魏吾絲(Robin Wigglesworth)

魏吾絲為《金融時報》全球財經記者,長期觀察重塑全球市場、投資、金融的大型潮流,書寫長篇報導、分析、側寫與專欄。魏吾絲原於彭博新聞社(Bloomberg News)任職,2008年加入《金融時報》,現與三名暴躁的孩子和無敵有耐心的太太住在挪威奧斯陸。

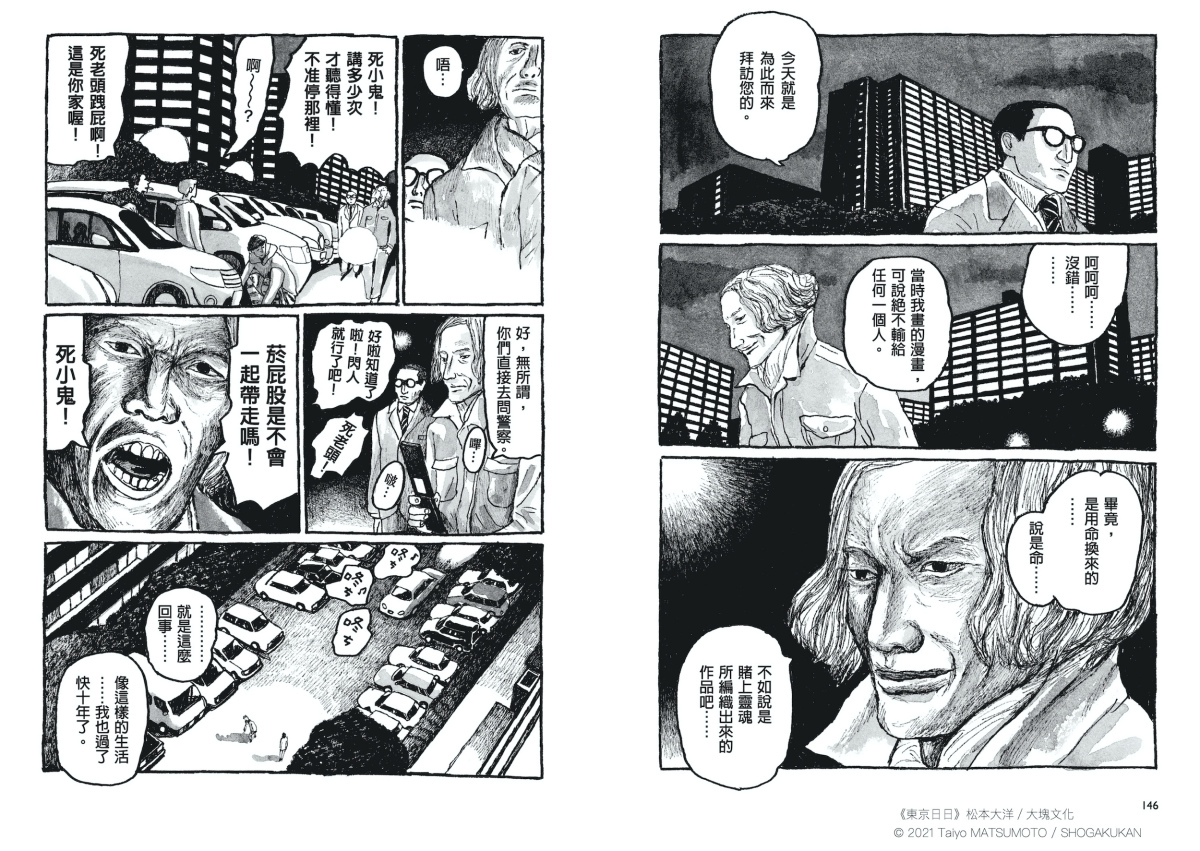

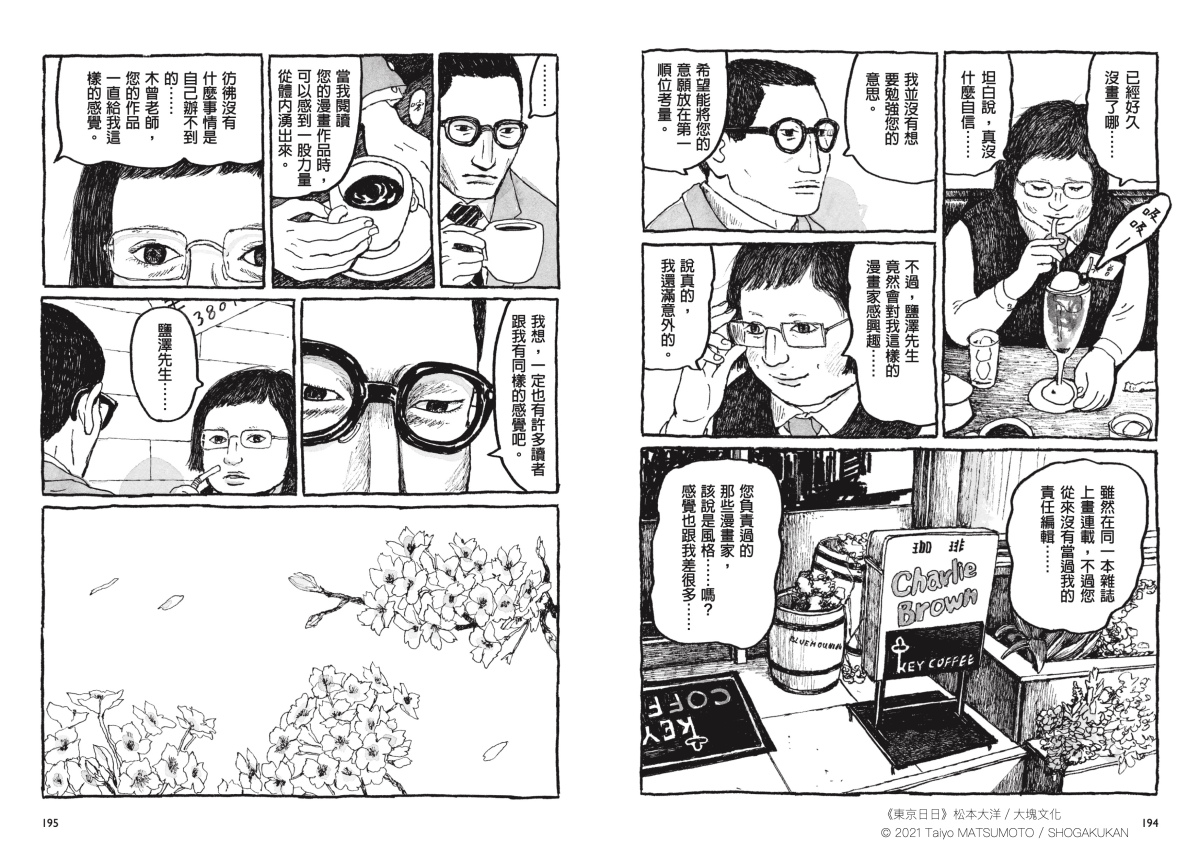

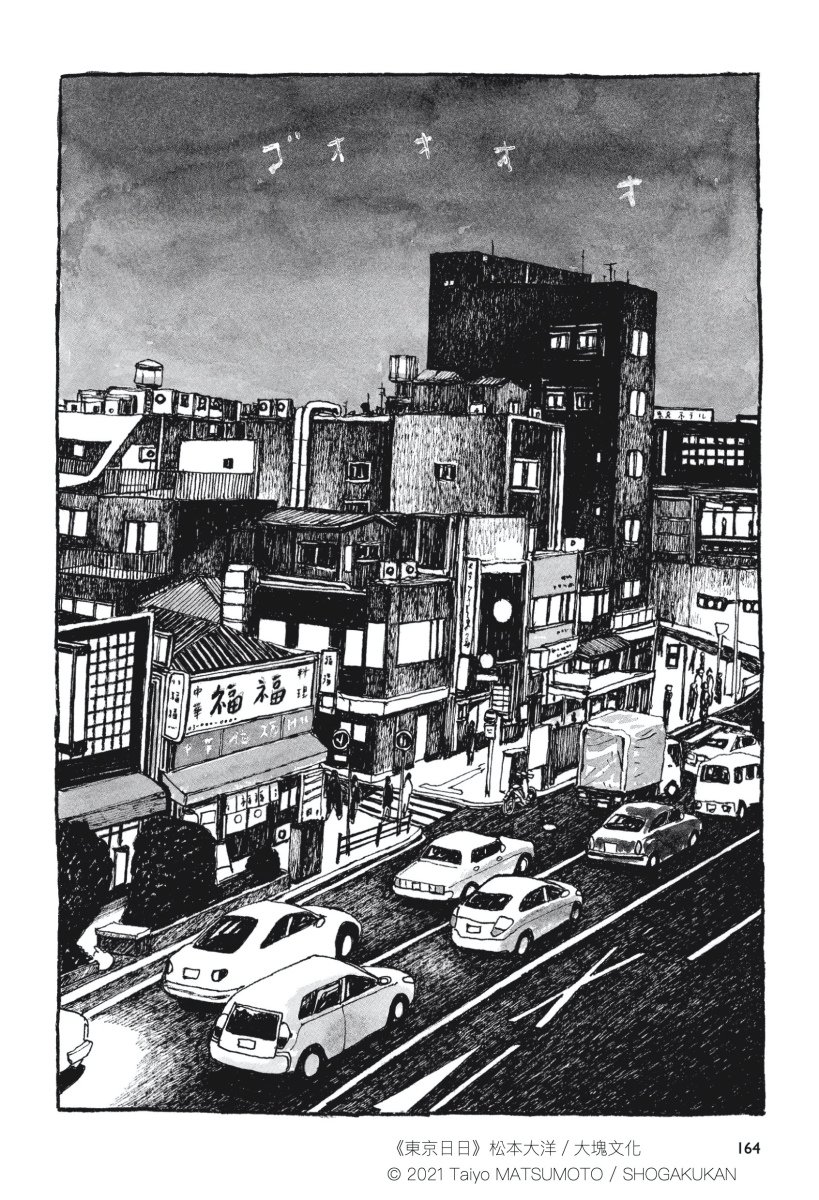

東京日日2

東京日日2

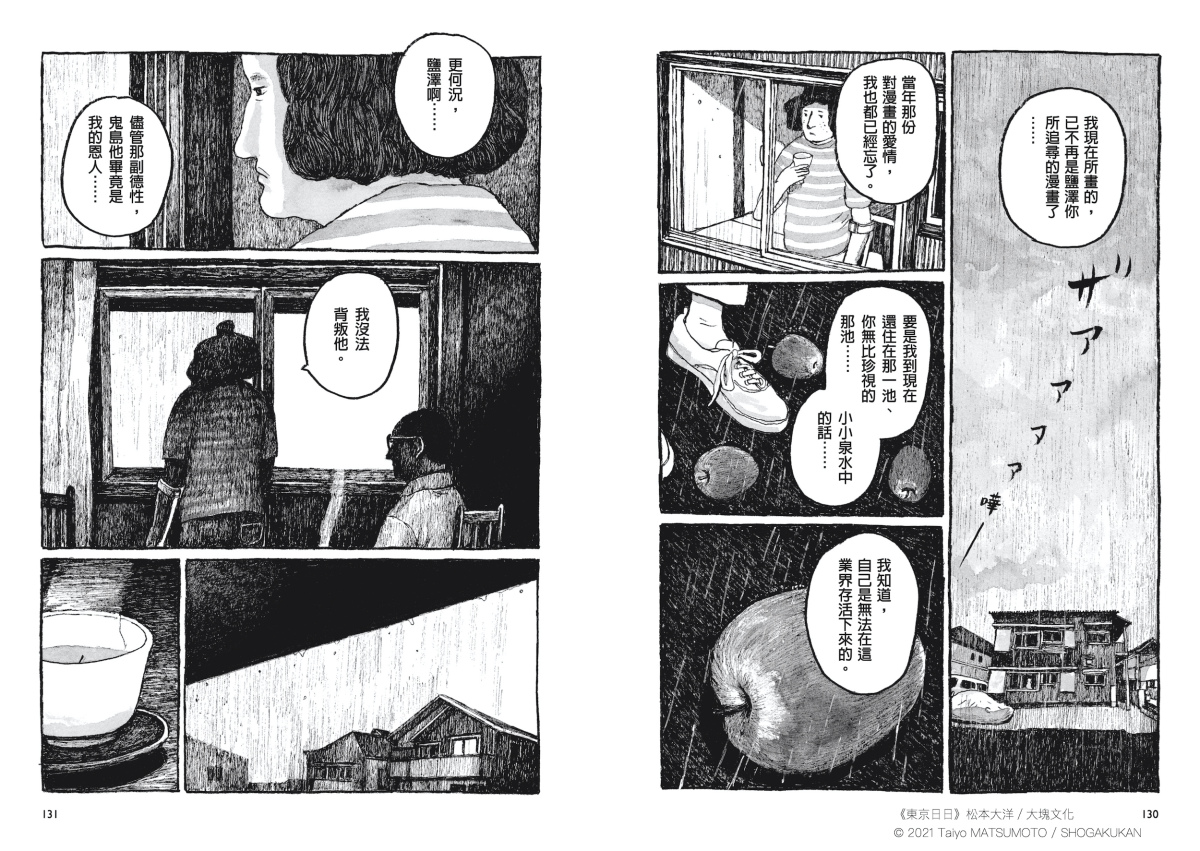

傴僂

傴僂

書評》市場既然總是贏,何不加入:改變全球投資樣貌的指數型基金與ETF《兆億大戰》

《兆億大戰》是一部指數化投資以及相關工具(包括指數基金和ETF)的歷史。這個主題過去已有不少著作,相關歷史的專著主要有兩種:

一是著重理論的演進與學者的看法,例如彼得.伯恩斯坦(Peter L. Bernstein)的《投資觀念進化論》、羅聞全的《完美投資組合》等。雖然不是完全在講指數化投資,但較深入地讓讀者理解這種投資方法誕生的理論背景。

其次是以推出全球第一檔指數型共同基金的先鋒公司(Vanguard Group)及創辦人柏格(John C. Bogle)為中心的介紹。例如柏格的半自傳性作品《堅持不懈》、艾瑞克.巴楚納斯(Eric Balchunas)所著的《柏格效應》,以及查爾斯.艾利斯(Charles D. Ellis)的《指數帝國揭密》等等。

本書則另闢蹊徑,除了介紹這兩個重要面向之外,對於先鋒以外的公司(例如富國、百駿、德明信、道富、巴克萊、貝萊德等)和相關人物,都有不少介紹探討,可以看到指數投資發展的不同面向,更能全面理解指數化投資如何在數十年內成為影響重大的力量。

正如書中所說的:這場革命「並不是柏格一個人完成的。他對指數型基金的貢獻或許無人能及,可是,為它奠定知識基礎、發明結構,還有後來讓它席捲全球的,都不是他。」

➤巴菲特最可敬的對手

本書並非依歷史線性從頭說起,而是從巴菲特用標普500指數對避險基金發起的十年賭局開始。指數化投資(或稱被動投資)的特色之一,就是「不太有趣」,即使它的歷史最終影響了整個金融界和一般投資人,但過程一直相對緩慢平穩。所以,作者用較富戲劇性的賭局當開頭,是很巧妙的作法。

這個賭局的戲劇性在於,它不是由其他被動投資的倡議者,而是由主動投資最成功的投資人巴菲特發起。雖然巴菲特是少數長期報酬贏過大盤的投資人,但也知道自己長年的可敬對手與目標,也就是標普500指數,並沒有這麼容易打敗。因此他不認為那些坐收高費用的避險基金,真的對一般投資人有幫助,真的能贏過指數。

書中也透過巴菲特過去的一些言論,講述他認為被動投資的優勢。這些對於原本就是指數化投資人的讀者可能稀鬆平常,但對第一次接觸的讀者來說,等於先簡單了解這種投資方式的優勢,同時也借巴菲特之口,帶出了柏格這位指數投資歷史上的重要人物。

指數基金的發展,是先有學術理論作為基礎,接著有金融界開始實行,由柏格和先鋒集團把它推向大眾,之後ETF的創立和推展,才讓它真正成為上兆美元的產業。

本書以故事性的方式,流暢地描述這四個階段,尤其透過一個個人物來陳述這個過程,在易讀的基礎上,結構也嚴謹清楚。

➤證明「市場平均」能賺錢

指數基金等工具,是因應投資指數的需求而生。但要投資指數獲得市場平均這件事,一開始因為違反直覺,其實並不在人們的視野裡。因此先要有合理的理據基礎,才可能出現相關的工具。相較於作者多處引用的《投資觀念進化論》大篇幅的論述,本書僅以兩章的篇幅,就簡潔地點明幾個重點的人物和發展。

再來,如果市場報酬很差,不能為投資人提供足夠獲利,那也是白搭。考爾斯成立的經濟委員會,以及後續成立的芝加哥證券價格研究中心等,提供了「測量整體市場」的方法,也就是所謂的「指數」。他們發現長期投資市場指數能獲得不錯的報酬,這就讓獲得指數報酬的方法,具有一定的吸引力。

不過前幾位的發現缺乏足夠的理論基礎,因此影響有限,還不足以形成夠大的力量來推動這個革命性的投資方法。書中簡潔說明了三位一脈相承的諾貝爾得主經濟學家所提出的觀念,才真正直接奠定了指數投資的基礎。

這股來自學術界的力量,逐步影響了金融業界和大眾。

➤伯格與先鋒

理論進入實戰,指數基金開始浮上檯面的這段歷史,離不開柏格和先鋒集團。但最初的嘗試其實另有其人。

在前述三位重要學者的理論出現之後,富國銀行、國民銀行和百駿財管的三位主事者,不約而同努力成立了標普500的指數基金。雖然一開始遇上困難,甚至難以買下標普500的所有股票,但之後逐步在法人(包括退休基金市場)獲得了一定的成功。作者選擇以不小的篇幅,鋪陳這段柏格之前的指數基金發展。

來到伯格,本書對他的描述頗有意思。作者認為柏格成立指數基金的初衷,並不像前述三個先行者那樣強烈,畢竟他本來熱衷於主動基金,甚至批評過指數基金。

柏格走上指數基金之路,有一些恩怨情仇,尤其是他被威靈頓集團趕出,成立先鋒集團時,約定好不能操作基金,因此他才想到以不需操作的指數基金來打開生路。但即使算是無心插柳,但最終也是柏格的努力,才讓這條路走得更長更遠。本書的描寫方式將這個反差表現得很有意思。

柏格本人是行動力充沛,也很懂得自我行銷的人,他在退休後撰寫的書和接受訪問時,似乎讓人覺得指數基金革命的成功早在他的規劃預料之中,一切水到渠成。然而從側面的資訊來看,當時推行指數基金有許多不確定性。《兆億大戰》書中的描述其實並無損伯格的貢獻,反而讓這段歷史看起來更加鮮活,也更加展現柏格在當時的困境中,持續努力的意志力。

➤ETF席捲市場

作者比喻,如果傳統型指數基金是原子彈,那麼新型態的指數基金ETF就像是氫彈一樣,讓指數投資席捲整個金融界,這個看法的確有其道理。

雖然在美國,ETF直到發明17年後的2010年,總規模才超過傳統指數基金,而且目前全球最大、唯一規模超過一兆美元的基金,也仍是傳統的先鋒美國全市場指數基金(雖然也有ETF版本但規模較小)。可見傳統指數基金在美國指數投資界的影響力並不差,很多投資人還是持續用它來獲得市場報酬。

但ETF的總數量、內容的多樣性,以及它在全球範圍內的影響,都遠遠超過傳統指數基金,以威力更強的氫彈形容它,確實相當貼切。以台灣為例,目前ETF有200多支,但傳統指數型基金只有不到20支,影響力相差極大。

在大多數介紹指數投資或ETF的書籍中,故事常常就只寫到第一支ETF的成立。貝萊德旗下的iShares這個全球最大ETF品牌常常被忽略,或只簡單提到。即使對貝萊德和CEO賴瑞.芬克(Larry Fink)著墨較多的《柏格效應》一書,也只是把它當作受柏格和先鋒影響,而加入低成本指數基金行列的一員。

在《兆億大戰》中,他們不再只是配角,作者以兩個篇章來詳細探討這個金融巨人的形成過程。包括成立第一檔標普500指數基金的富國投顧如何發展轉型,如何在成為「巴克萊全球投資」(BGI)後,發行了投資於全球主要市場的WEBS系列ETF,如何首次採用與蜘蛛憑證模式不同的基金模式,也首次出現使用Exchange-traded Funds(ETF)一詞。

其後,2000年時WEBS改名,創立了iShares這個品牌,並持續發展各類型的ETF。而貝萊德的CEO芬克則抓住巴克萊銀行在金融海嘯中的困境,買下了整個BGI和iShares,讓貝萊德超越先行的道富,以及後來才起步發行ETF的先鋒,成為全球最大的ETF發行公司,也是管理最多資產的公司。

➤當指數基金成為兆億的生意

本書最後四章,從歷史發展的描寫轉到現今,探討指數基金成為龐大的兆億產業之後,這股力量如何影響這個世界?又產生了些什麼問題?

作者先點出各面向的關鍵問題,再根據市場趨勢、專家評論與個人見解來一一回答。

問題之一是:當今ETF產品過於多元,各種主題策略都有ETF,背後的指數更是多如牛毛。這麼多的選擇,已經與一開始指數基金發展時所支持的被動投資理念不相符。此外,有些指數也不透明,甚至還有主動投資的ETF。

有很多選擇不是好事嗎?作者認為,這些太多元的工具,反而「讓投資人犯錯的風險變高」。這個批評很有道理,柏格當初對ETF也有相同的擔憂。

若進一步對照台灣的狀況:美國雖然有各式各樣的ETF,至少大部分的資金仍在傳統的大盤市值加權ETF;台灣則反其道而行,高股息、策略型、主題型的ETF成為主流,投資人受行銷或流行影響去買這些產品,未必能選到合適有益的投資方式。

另一個問題是反客為主。指數基金成為兆億產業後,「指數」從反映市場的指標,變成能影響、改變市場的重要因素,前幾大編製指數的公司成為「資本界的新頭人」。

許多公司因此試圖加入指數,甚至國家也努力讓自身的股票或債券市場加入指數或提昇指數層級(例如從新興市場加入已開發市場)。書中以雙面刃來形容這件事,十分貼切。

從正面的角度來說,許多國家市場為了進入指數,朝向市場開放的方向發展。又如作者提到的,標普不再收錄多股權公司,以促進股東平等的理念。

然而另一方面,這些大型指數公司掌握如此大的影響力,但是否有足夠的能力和公平性?這的確是值得深思的問題。

➤被動投資真的都沒問題?

《兆億大戰》羅列了不少關於指數基金與ETF的批評與質疑,包括:被動投資可能讓市場產生泡沫?被動投資讓資金的投入沒效率?「主動投資贏不了被動基金」是一種「自我實現」?

作者從歷史走向、市場觀察、專家看法等各方面,鉅細靡遺去分析這些曾經出現過的質疑有無道理。

另一個常見的批評認為,ETF會讓股市衰退時市場震盪更大。作者則以實際的數據及案例說明,ETF的出現反而常有避震器的效果,在市場下跌或流動性變差時,ETF有更多的彈性。這其實呼應了,ETF的出現本來就是為了因應1987年的大崩盤,希望在期貨之外提供能帶來流動性的工具。

有些批評則跟這項金融商品的本質彼此矛盾。例如書中提到,有人批評:指數基金投資煙草、軍火等不道德產業。或者曾有美國媒體指責先鋒或貝萊德持有可能不利於美國的中國公司。然而這是投資純市值加權指數的必然,如果不願意投資這些公司,大可選擇不要投資於純市值加權的基金或ETF,而改投資ESG標準選股,甚至選擇排除中國股票的ETF,以符合個人的理念需求。

在各種關於被動投資的批評中,對於企業的影響問題,是相對較難以否認的。指數基金變成兆億產業,使得許多公司的前幾大股東,竟然都是貝萊德、先鋒和道富,這種狀況是前所未見的。

➤兆億產業的超級股東

指數基金原是被動投資的工具,卻成為公司的大股東,那麼,是應該積極參與股東投票,還是相反呢?書中也對此作了探討。

這裡舉一個書中未提到,但近來話題很高的股東投票案例,就是電動車公司特斯拉是否應該給總裁馬斯克超高薪酬的問題。先鋒和貝萊德是僅次於馬斯克本人的第二和第三大股東,2018年時,先鋒曾反對薪酬方案,但2024年時投了贊成;貝萊德則兩次都贊成,這些都成為該議案通過的重要因素。也就是說,大型指數基金公司,的確對大公司的治理造成不小的影響。

雖然如書中提到,貝萊德或先鋒已開始成立相關團隊,來處理參與公司治理事務的問題,但指數基金持有的公司成千上萬,一個有限的團隊要做出夠好的研究,花費足夠的心力,來達成符合股東(指數基金投資人)想法與利益的決定,無異於杯水車薪。

以我個人的看法,反而認為假如一個基金的選股就包括ESG,那麼堅守這個原則,讓基金所持公司朝向ESG價值走是合理的。但如果是純市值的被動基金,代表的其實是成千上萬不同看法的被動投資人,那麼過度主動參與公司治理未必是合理的作法。

整體而言,《兆億大戰》對於指數基金和ETF多面向的發展歷史,以及當下這個革命所造成的重大影響與爭議,都作出深入淺出的探討,是一部相當值得一讀的作品。●

Trillions: How a Band of Wall Street Renegades Invented the Index Fund and Changed Finance Forever

作者:羅賓・魏吾絲 (Robin Wigglesworth)

譯者:朱怡康

出版:行路出版

定價:620元

【內容簡介➤】

作者簡介:羅賓・魏吾絲(Robin Wigglesworth)

魏吾絲為《金融時報》全球財經記者,長期觀察重塑全球市場、投資、金融的大型潮流,書寫長篇報導、分析、側寫與專欄。魏吾絲原於彭博新聞社(Bloomberg News)任職,2008年加入《金融時報》,現與三名暴躁的孩子和無敵有耐心的太太住在挪威奧斯陸。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量