閱讀隨身聽S11EP1》博達著作權代理 謝孟穎/從台書外譯到出國愛用行李箱,版權工作甘苦大揭密

入行超過10年,版權工作者謝孟穎第一次上Podcast節目,Openbook隨身聽幫讀者問好問滿。從工作核心技能、國外愛買台灣哪些書、出國跑書展都用哪種行李箱,還有全世界跑透透的工作是怎樣經驗?謝孟穎除了分享了版權經紀的日常,也從細節分享了許多因為文化差異,反而能看見的美好出版交流。節目精彩,請別錯過。

【精華摘要】

➤版權代理的核心技能

主持人:這份工作吸引你的地方是什麼?

謝孟穎:因為我以前就滿喜歡看書的,大學在圖書館打工,知道這份工作可能會去世界各地參加不同的書展,覺得很有吸引力。是個很夢幻的工作。

主持人:出國參加書展,也要做一些佈置,和出去玩很不一樣。

主持人:你從事這份工作多久了?

謝孟穎:超過10年。

主持人:哪些問題是你常會被別人問到?

謝孟穎:我滿常聽到一個說法,我們的工作就像是書的保姆,每本書都像作者的小孩。處理版權,如果再更精確一點,會涉及翻譯權,如果國外出版書籍希望在台灣出版,我們會代理這些客戶,引進他們的書,授權給台灣的出版社,過程中會需要很多溝通。可以想像成房仲或書籍的經紀人,我們作為經紀人代為溝通。

除此之外,我的工作還有一部分是輸出,代理台灣的書,再授權到其他國家,流程剛好顛倒。

畢竟經紀人的角色很多樣,包含行政處理、協商條件。出版社要出版一本書,也會涉及很多評估,比如印製成本、翻譯成本,版權代理在中間協助出版社溝通他們期望的條件,國外買方也許會有他們自己的期待,我們其實是協助溝通。

主持人:有哪些核心技能是這份工作必備的?

謝孟穎:從出版社的版權詢問、協商條件、合約簽訂,甚至請款細項,甚至出版社要出版了,還有很多送審環節,我們的工作滿大部分是溝通,需要溝通的技能。

另外一個剛剛有提到,是在眾多資訊中,整理、消化,傳達給雙方,也是滿常需要的技能。

主持人:譬如某一位經紀人喜歡什麼東西,他代理了誰,代理過什麼,你自己要建構一個檔案庫嗎?

謝孟穎:我們對編輯們的喜好,或他們長久經營的路線,會多去了解。

主持人:一年會參加多少書展?

謝孟穎:近年來我比較常去的有4月的義大利波隆納童書展、10月的德國法蘭克福書展、6月的韓國首爾書展、今年則是還有去1月法國安古蘭書展……

➤這本書很適合日本……嗎?

謝孟穎:以日本來講,我們以前常常聽到「這本書很適合日本」,因為日本是我們熟悉的地方,很多時候,我們會覺得很日式,日本人可能會喜歡,但日本的文化產業非常成熟、細分,也非常競爭,日本引進國外作品是非常謹慎的。

當然,台日關係緊密且特殊,相較其他國家,有些題材的確只有日本會有興趣。例如台灣的老街道、古蹟,可能在日本逐漸消失中,他們很驚訝發現台灣竟然還保存著。

授權一本書給國外,無論哪個國家,可能都要再三思考。並不是我們認為對方理解或熟悉,就能賣得過去,而是在他們眼中,是否會感到驚艷、寫不出來、畫不出來,對方才會特別或好奇。前2年有個很好的例子是唐鳳,唐鳳話題曾在日本造成旋風……

➤喜歡台灣繪本的墨西哥編輯

主持人:版權真的是非常細微、複雜,眉角非常非常多。我對你提到的成功輸出台灣作品到國外的例子很感興趣。

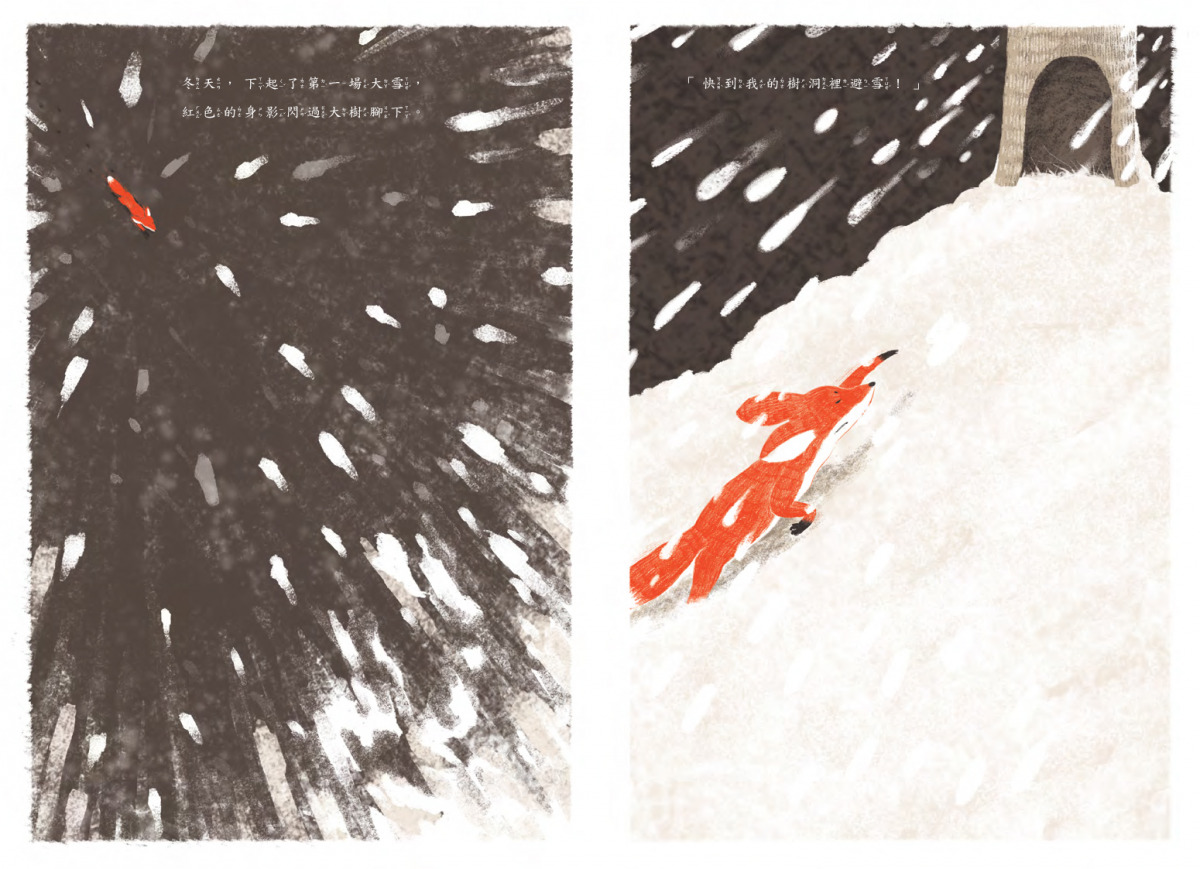

謝孟穎:兩年前,去瓜達拉哈書展,見到一位墨西哥的編輯,算是他們的版權窗口,那時候我講了陳彥伶的繪本《狐狸與樹》。一般開會,尤其是童書,編輯不太會真的每一頁每一頁聽你把書講完,很多時候我們就是講故事綱要,讓他看畫風。那本書,我自己回想起來,都覺得我講的內容還可以再更進步。可是,很意外他當時聽得非常入迷,一直告訴我,「你繼續講你繼續講,我在聽」,他很想知道這本書的更多內容。

《狐狸與樹》是在描述一棵樹跟一隻狐狸互相照顧,經歷生離死別的故事。其實這本書的文學性是高的,講的概念也比較抽象。這家出版社出版的書籍原本偏重實用性操作書籍,可是這位編輯非常喜歡這本書,深受打動,所以後來他有提案這本書。

今年2月,文策院辦Fellowship,他也有來,還留了很長的時間在台灣遊覽,也見到了作者,這對我來講是一個滿深刻的經驗。很多時候我們講書,對方即使感興趣,會回去也再做更務實的評估,但這位編輯我看到他當下真的深受感動,回去也持續表達對這本書的喜好。

主持人:廣泛來講,在圖書出版業,常常是對一個東西的吸引,讓你願意投入很多的時間,甚至忍受一些很辛苦的事情。這種很奇妙的時刻,不見得能夠解釋給別人聽,因為別人可能不知道你到底為什麼對書那樣的著迷,但是為了它,衣帶漸寬終不悔。

➤繪本輸出強調教育價值觀

主持人:剛剛提到繪本,我認為繪本很吃畫風,而畫風每個國家又不太一樣,不知道以你自己的感受,譬如台灣的畫風在其他國家來看,有什麼樣的特色呢?

謝孟穎:台灣的畫風是滿多元的。但如果去看韓國或是歐洲的畫風,會發現他們有很多很實驗性的,也許是更奔放的顏色運用,或造型上的嘗試。但在畫技上,台灣作者是被國外認可的。很多時候,畫面上是國外買家會喜歡的,有機會的。可是,在進入到故事層面時,我們會討論,故事,尤其童書很容易討論到「教育價值觀」,是不是該國家想傳達的、是不是他們在教育現場用得到的。這真的是不同國家會不太一樣。如果同樣是亞洲的父母,在文化的親近性上比較足夠,接納度就會高一點。

主持人:如果沒有體察到這點,可能在賣一個對方市場接受度很低的東西,拚命花力氣,卻反而徒勞無功。

謝孟穎:的確,有時候,譬如有些話在繪本裡面,可能不是歐美家長的口吻或他們想說的話。我相信台灣的編輯現在已經越來越意識到,如果一本書想要授權到不同的語言,那無論想傳達的價值、教育觀,都是編輯在考量輸出時,十分必要的部分。

➤談「戰爭還未結束」,日本有大江健三郎、哥吉拉、鬼太郎……

謝孟穎:我們在看很多台灣作品時,有時候也會去對照,思考這樣的題材,譬如台灣歷史,或作者他想要表達的訊息,有沒有更多元的方式描述。以日本為例,同樣在講戰爭並未結束,有大江健三郎的小說,還有哥吉拉,用比較怪獸、動作的方式,還有鬼太郎,用靈異的方式,都是在談戰爭並未結束。

很多時候,書是一個媒介,運用什麼語言講述核心真正想要表達的,才能真正打動人心。我認為,反而不是我們看到題材,像台灣歷史、女性主義,會真正讓買家感興趣。

主持人:不是立場先行的。

謝孟穎:我們很容易會落入這樣的方式寫作或創作。因為每個類型相當專業,以繪本來說,就有許多表達方式。好的繪本,可以用運圖像的語言呈現得非常非常精緻的樣貌,只是看你怎麼運用繪本這個媒介,傳達想說的話。

很多時候,不見得是看到歷史或戰爭,反而是進入故事後,進入那個媒介,享受媒介帶給來的感動,看見創意跟創新,在被打動之後,才發現原來它是在思考戰爭,原來它在呈現台灣歷史,進而感到趣味。這是我認為比較能夠打動人心的。

推廣海外時,故事先行,展現創作者的敘事,是比較容易的……

➤怎樣的作品適合經過補助推到國外?

主持人:在這幾年也可以看到政府其實相當重視外譯,也有滿多資源投入其中,我認為有好有壞,從政府的角度來看,這些經費受到民眾的監督,一定會在意有效性,有見到成效的急迫性,對長久發展未必有好處。

謝孟穎:的確,選擇什麼樣的書,更容易進入國際市場的,很多時候我們可能會用它是否符合台灣價值或台灣性的方式思考,或它是不是符合國際的共通語言,怎麼尋找平衡。有時候我認為,也許我們不一定要用這樣的方式思考,而是用商業性跟藝術性切入思考。

商業性的作品往往要投入非常大的資金,要計畫一個IP,或計劃漫畫的長篇連載,其實都要經過非常長的運作,能否有其他的動畫、影視的進駐,這些都涉及相當大的資源,也許競爭對象會是日本、歐美的國家,這其實是非常非常競爭。

相對於商業性作品,我個人的意見,還有很多具有實驗性、創意的藝術性作品,如果能夠在國際上獲得口碑,也是台灣很有立基點的地方。

台灣是多元文化的國家,有很多的創意可以在這裡發生,我們公司也曾經授權侯孝賢導演的作品到日本,台灣新電影的時代,也是很好的借鑒……●

主持人:吳家恆,政治大學公共行政系畢業,英國愛丁堡大學音樂碩士,遊走媒體、出版、表演藝術多年,曾任職天下雜誌、時報出版、音樂時代、遠流出版、雲門舞集、臺中國家歌劇院。除了在大學授課,在臺中古典音樂臺擔任主持人之外,也從事翻譯,譯有《心動之處》、《舒伯特的冬之旅》、《馬基維利》、《光影交舞石頭記》等書。

片頭、片尾音樂:微光古樂集The Gleam Ensemble Taiwan

話題》從產地到書桌,融化於無形卻能提味:《鹽選島滋味》說一個臺灣鹽的風土故事

臺灣茶名聞遐邇,臺灣糖承載著豐厚的產業歷史與文化,臺灣米更是農地和餐桌上的要角。相較之下,在飲食中總是化於無形的台灣「鹽」,如此微小而無足輕重,該如何訴說它的故事呢?

嘉義洲南鹽場主人蔡炅樵和太太沈錳美,自2008年展開重建鹽田的復曬之路。他們不僅是鹽田裡實際的勞動者,這次也化身作者,推出《鹽選島滋味》一書,用文字記錄臺灣鹽從鹽場復興、鹽漬物產到用鹽職人的豐富面向。

在鹽田曬得一身黝黑的蔡炅樵,以洲南「鹽承續」的名號走跳江湖。他笑說取名源自他以台灣鹽的傳「承」和永「續」為志業,叫起來響亮又好記——由此可知,記者出身的他除了行動力,也善用活潑的語言來推廣鹽文化。

這次他以「大隊長」之姿組隊寫書,除了自己和另一半沈錳美,還加入資深美食記者林嘉琪、陳靜宜共同撰寫。蔡炅樵一開始便清楚定位,這本書不只講洲南,而要講全台各地鹽場;不只談產鹽,更要介紹各種用鹽的風土食材、遍訪主廚與飲食達人。相對地,台灣製鹽的文史背景僅以最小篇幅呈現,作為前述內容的文化肌理。

「因為對我來說,這本書不是寫過去、也不是當下,而是面向未來。」蔡炅樵說,所以書中最想強調鹽與「大眾生活」的結合,來呈現台灣鹽的在地價值。

➤鹽是一個媒介

嘉義的布袋鹽場曾是戰後「臺灣製鹽總廠」所設全台六大鹽場中的產量第一,2000公頃的鹽田橫跨東石、布袋、義竹三鄉鎮,直到2001年廢曬。隔年,七股的機械化鹽場最後一次採收,從此臺灣曬鹽產業走入歷史。

但鹽的記憶塵封沒多久,2008年,由蔡炅樵、沈錳美夫妻和友人成立的「布袋嘴文化協會」承租認養布袋鹽場內歷史最悠久的新厝鹽田,沿用清代「洲南」鹽場舊名重新出發。他們除了找回老鹽工整建、復曬,並結合環境教育、文化導覽,賦予鹽品文創包裝,並與餐廳、烘焙坊、醬油廠等合作,把臺灣鹽送上各地餐桌,帶領大眾認識從頂級食材到家庭料理,都少不了的那抹鹹味。

沈錳美坦言,其實台灣多雨潮溼,開始曬鹽是個「意外」。最早源於明鄭時期的將軍陳永華在台開設鹽田產鹽供應軍需,清領後,鹽業在18世紀初收歸官營,其中「洲南場」幾經遷徙,從今台南永康、七股遷到嘉義布袋。

日本時代更大規模開發鹽田,戰後鹽業收歸國營,1950年代鹽稅一度占全國稅收4.3%,成為財政部的「金雞母」。然而,臺灣製鹽總廠轄下的鹽場,供應逐漸不敷國內工業需求,1960年代末開放進口鹽、1975年引進新技術的精鹽廠成立,一步步取代傳統曬鹽。

蔡炅樵出身嘉義,畢業後回鄉在報社跑地方新聞,婚後與同樣當過記者的太太、朋友共組文化工作室,關注在地文史議題、進行田調與書寫。其中他最耿耿於懷的地方大事,就是鹽田廢曬。此後,鹽田成了他生命主軸,不僅是他修讀雲科大文化資產維護研究所的論文題目,後來他更挽起袖子,成了復曬鹽田的主人。

沈錳美回顧坐月子期間,家中窗戶看出去就是一望無際的鹽田,兩個女兒從小在鹽田打滾,「但我不是天生對鹽有感情,真正打動我的,是走訪全台各地復曬鹽場遇到的人。我體會到,鹽其實是個『媒介』,串連各種人和議題,從職人製鹽到飲食文化、環境教育、地方創生等等。」就像洲南鹽場僅一部分曬鹽,其他部分保留作生態湖,有水鳥依不同時節來棲息,也曾有團體合作來划獨木舟。

她感性地說:「不是因為鹽的本身美麗,而是我們在其中有堅持、喜好和怨恨等七情六慾,才能持續投入這件事。」因此,她在書中專責採訪其他鹽場,「因為我能理解他們的痛點,也更能惺惺相惜。」而寫作時,她更深深感到「在烈陽下勞動的身體感,給了我書寫的養分。」

同樣帶著文化復興的使命,沈錳美細數其他復曬的鹽場,如臺南北門井仔腳鹽田以大眾觀光為主軸、金門西園鹽場結合地方戰地文史,還有饒富特色的臺東長濱阿美族手炒海鹽、彰化鹿港將鹽放入竹管中燒製的浦田竹鹽⋯⋯各家經營的模式多元,正是鹽業文化再現的多樣性。鹽場彼此間也合作多於競爭,如近年洲南鹽場集合其他鹽場及食品作坊,舉辦鹽人市集,打入消費市場,也舉辦謝鹽祭、論壇等,積累文化厚度。

➤融化於無形的鹽哲學

蔡炅樵比喻,過去他演講一次兩小時,辦市集一、兩天,都像是短跑衝刺,寫書出版則是「馬拉松」,希望用書的形式為鹽文化留下一套基本論述——但他口中的「論述」,指的不是嚴肅的學術架構,而是能涵蓋廣泛、讓鹽走入當代生活的梳理和呈現。

他舉例,剛接手洲南鹽場時,基於「保留原有歷史紋理」的文資觀念,不敢更動鹽田的相關結構,許多工序因此很費時。比如原有鹵缸的鹵水常夾帶泥沙,沉澱挑沙耗時耗力,影響鹽的產製。幾年後,他諮詢專業、確定對水質沒有影響,便逐步將泥土邊坡的鹵缸改為水泥磚造鋪磁磚底,提升生產效率,形成現在鹽場「新舊並存」的樣貌。

他表示,這不僅兼顧文資與商業,也是追求「文化資產融於生活」。就像鹽在菜餚中融化於無形,卻又能提味,「讓歷史文資擁有當代的功能,才是最高境界,這就是鹽的哲學啊!」

因為人,才能讓家家廚房裡都有的鹽活起來,有了故事。因此書中很大一部分篇幅,是由記者林嘉琪主筆(部分由陳靜宜撰寫)的「風土物產」與「職人」主題。

林嘉琪上山下海,訪談澎湖婦女製作傳統鹽漬海產如「珠螺膎」、「臭肉膎」,探究醬油傳人以古法釀造的用鹽心法,也前往全台酸菜產量第一的雲林大埤鄉,採訪宜蘭的金棗蜜餞、花東阿美族飛魚乾的製作等,描繪職人技藝如何將「鹽」與蔬果魚肉等食材交織,發展出豐富的在地飲食。

林嘉琪表示,記錄某些快失傳的醃漬古法時,就像在跟時間賽跑,深怕老一輩凋零,這些古早味隨之消失。另一方面,在餐台上擺出世界名鹽、介紹其產地和風味,甚至仿照「侍酒師」作法培訓「侍鹽師」,則是現代高檔餐廳的新潮流。因此書中也訪問餐廳名廚與達人,呈現鹽從古至今都與料理密不可分,並不斷在時代中翻新角色。

➤從「在地食材」風潮中崛起

蔡炅樵回顧,上一波飲食潮流是從食安出發的「有機無毒」,帶起小農與新產銷通路。這10年來,由江振誠等台灣名廚引進倡導的「從產地到餐桌」,則讓「在地食材」躍為主角,將上游的食材與下游的餐廳媒合融會。台灣鹽就是在這波風潮中漸受矚目,也開啟他品牌經營的契機。

如近年,他將不同節氣時採收的鹽包裝成「旬鹽花」、推出因水中藻類而增添風味的「藻鹽」等,都企圖以飲食結合文創,打開市場。

復曬鹽場至今近17年,蔡炅樵不諱言,十多年前「拿文化來賺錢」是件丟臉的事,但現在,大家普遍認可「文化是一種加值」,「代表社會更能接受、更重視文化了。」

他自認幸運的是,早年洲南鹽場剛起步時受到公部門的大力支持,讓他不必急於商業化、擴大經濟規模,而能保有餘裕堅持理想,兼顧文化推廣和環境教育,至今在面對商業市場時,才有足夠的文化底蘊。而《鹽選島滋味》這本書,就是他與團隊累積十多年來,從文史田調、產製勞動到飲食踏查的成果。

作為資深「代鹽人」,蔡炅樵笑說他的推廣策略也歷經改變,從過去強調「食材和鹽是料理的男女主角」,到現在謙稱鹽是「食材的最佳配角」,結果反而以退為進,惹得大家紛紛為鹽捍衛,直呼:「鹽很重要,每一頓飯都會用到鹽!」

畢竟,我們哪一天的飲食能夠「無鹽以對」?鹽是歷史,是文化,更是生活,我們擁有多少生活的樣貌,就能說出多少鹽的故事。●

7種鹽漬風土物產 × 8位職人用鹽心法× 10處鹽場在地故事

作者:蔡炅樵、林嘉琪、沈錳美、陳靜宜

出版:遠流出版

定價:450元

【內容簡介➤】

作者簡介:

蔡炅樵

現為洲南鹽場執行長、布袋嘴文化協會總幹事,長期記錄地方文史、關心鹽業發展。2008年在文化部與嘉義縣政府等補助下,逐步展開「重建洲南鹽場」的復曬之路。一路走來,不僅推出節氣「旬鹽花」產品,甚至串聯全台鹽職人,舉辦鹽論壇、跨界研發鹽產品;2023年他更領軍各地台灣鹽職人,一口氣集結十款台灣鹽攻進頂級餐廳。著有《白金歲月台灣鹽》、《大台南鹽業》、《台灣鹽》、雲林科技大學文化資產維護研究所碩士論文《鹽業後生產情境的文化建構》。

林嘉琪

曾任自由時報、蘋果日報、鏡週刊記者,目前為獨立記者、計畫案顧問、飲食書籍作者暨主題策展人。曾獲亞洲卓越新聞獎、曾虛白先生新聞獎、公益新聞金輪獎、消費者權益報導獎等。長期關注永續飲食、食農教育、產地、餐酒及深度旅行等議題。

沈錳美

曾任職台灣鹽博物館展示教育組,現為洲南鹽場辦公室主任。著有《台灣鹽》、雲林科技大學文化資產維護研究所碩士論文《產業文化資產再利用的勞動實作意義——以洲南鹽場為例》。

陳靜宜

2023年獲《Tatler Taiwan》雜誌選為「2023年九位台灣餐飲影響力人士之一」,曾任報社美食記者,獲曾虛白先生新聞獎、《聯合報》傑出表現獎等。擅長以簡單溫暖的文字,訴說食物背後的故事,出版《臺味:從番薯糜到紅蟳米糕》、《喔!臺味原來如此》、《啊,這味道》等書,媒體與餐飲業界稱其為「台菜天后」。

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量