童書短評》#138我有問題!陪伴孩子解決生活的疑難雜症

●清爽小武士

さっぱり ざむらい

文、圖:吉村亞希子,邱瓊慧譯,小魯,380元

推薦原因: 知 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

水跑進眼睛哇哇大叫?這邊忘了沖那邊忘了洗?關於孩子洗澡的各種疑難雜症,就交給忠心耿耿、體面又俐落的清爽小武士來指導。照著簡潔祕訣一步一步做,一點也不難,而且超奏效,再也不會浴室如戰場了。這本書運用討喜的日本文化元素,以輕鬆不說教的方式講解健康衛生知識,翻譯用詞生動,圖像也超可愛,孩子肯定會買單。【內容簡介➤】

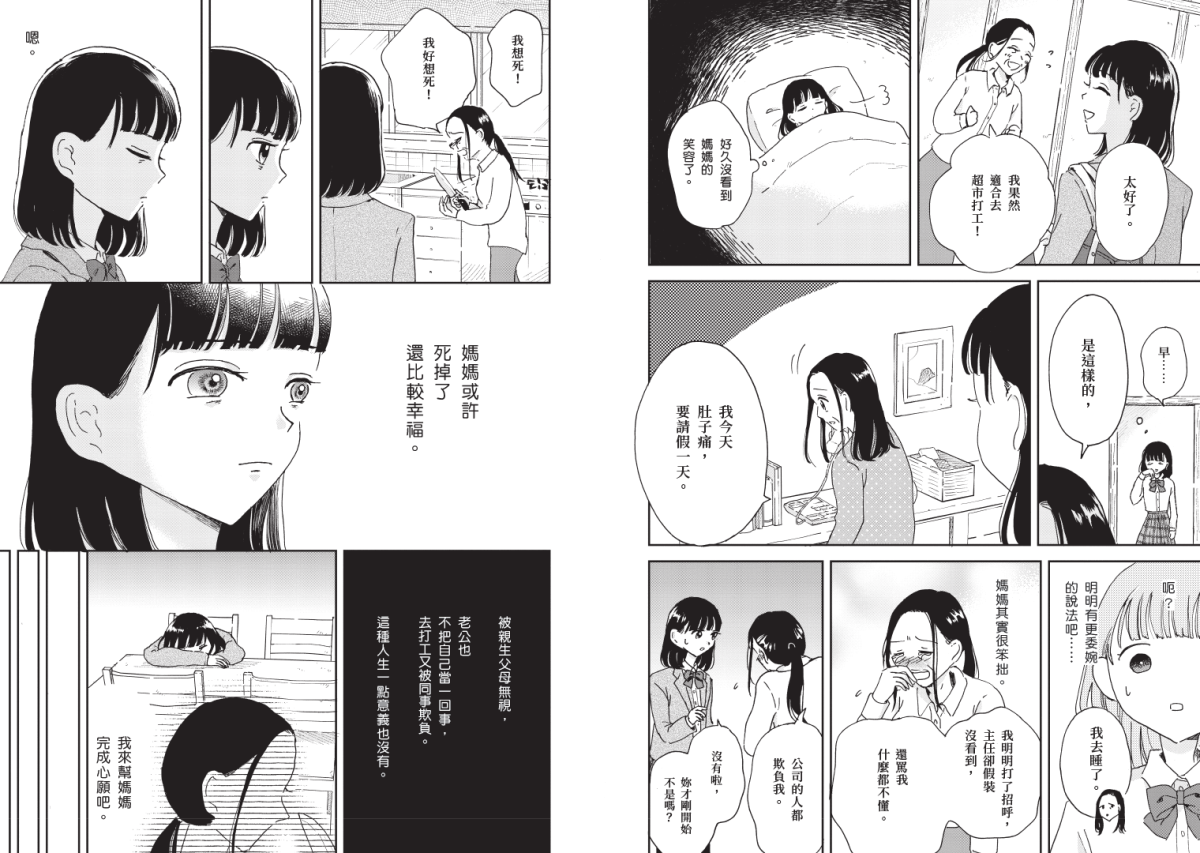

●為了這個家,我殺了我自己

兒少照顧者的重生日記

私だけ年を取っているみたいだ。 ヤングケアラーの再生日記

文、圖:水谷綠,陳令嫻譯,遠流出版,320元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級、國中、高中(11-18歲)

這本書道盡兒少照顧者的痛苦心聲, 震撼的書名,述實的內容,讀完後心疼不已。面對思覺失調症的媽媽、鴕鳥心態的爸爸、失智的祖父與年幼的弟弟,主角小唯別無選擇犧牲童年,扛起了所有的親職家務,長年忍受不定時炸彈般的情緒暴力。雖然她也曾經崩潰、吶喊、出走,卻還是在社會制度與家庭責任的層層牽絆下又回來。這道以愛為名的沉重枷鎖,解開真的好難。長大的小唯終於穩住自己的人生,盼這本書帶給相同處境的孩子們自助與求助的勇氣,切記善待自己,走向生命另一頭的光亮。【內容簡介➤】

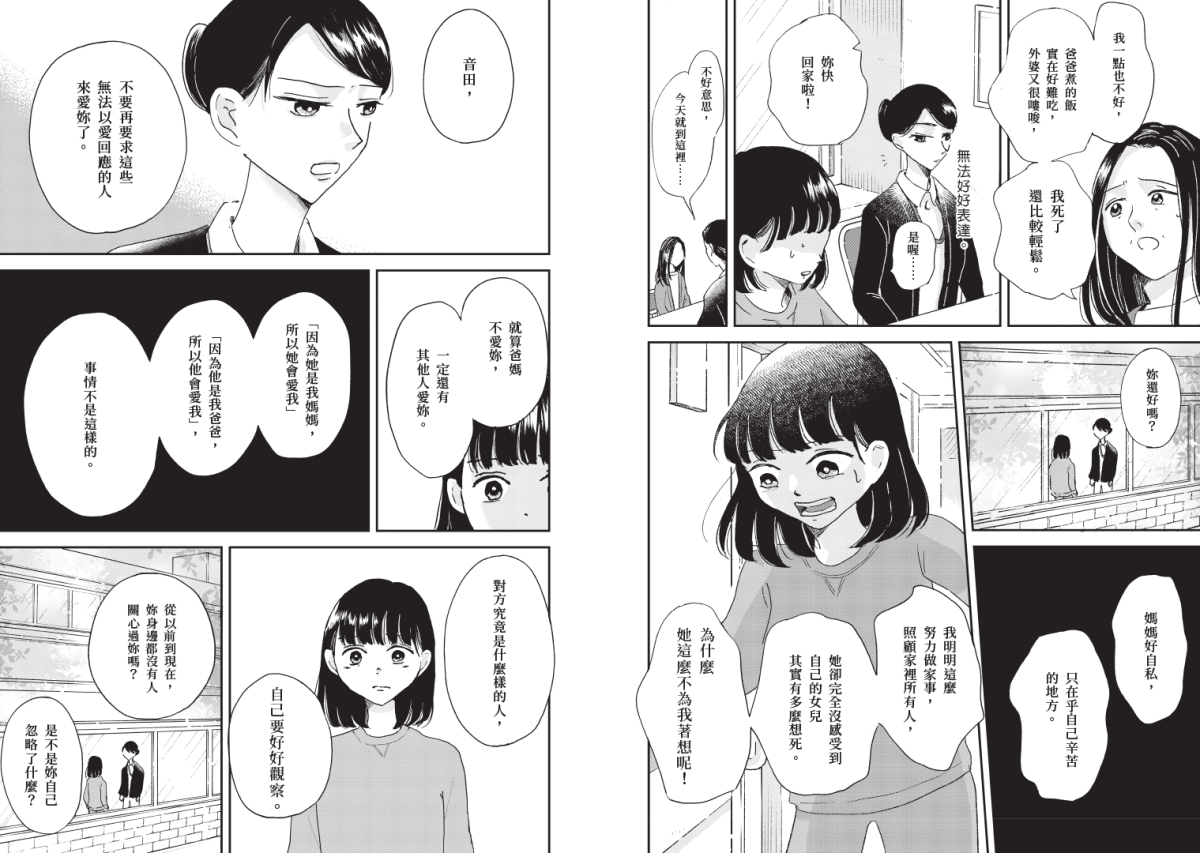

●最盛大的運動會

不只奧運,還有關於運動的一切

Il va y avoir du sport!

菲利浦・納斯曼(Philippe Nessmann)著,蘿拉・里昂(Laura Lion)繪,許少霏譯,小木馬出版,450元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

巴黎奧運看不過癮的話,就一起來狂嗑這本書裡的運動歷史、趣事、紀錄以及滿滿梗圖吧!從運動的起源發展到場地服裝設計,從耳熟能詳的球類、田徑到新穎現代的賽車、下棋、電競,還有一大堆令人匪夷所思的丟鴨球、槍擊活企鵝等古老競技,這本知識書全都一網打盡。深入淺出的文字配上繽紛動感插圖,讓人越讀越帶勁,即使書中很多例子都是法國人物與術語,也不妨礙閱讀理解,反而學了很多趣味又應景的知識呢。【內容簡介➤】

●為什麼我們會這麼做?

用心理學認識自己

내 마음 탐구 생활

Little Bear著,游芯歆譯,台灣東販,420元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學高年級、國中(11-15歲)

這本書用漫畫圖解與陪伴口吻的親近方式,把看似艱澀的心理學理論拆解成青少年聽得懂的日常用語,冷靜不賣弄,實用不囉嗦,讓孩子在面對人際交友、夢想探索,以及網路世界種種虛擬辨真難題時,願意把自己的心事再摸得深一點、透一點,並把書中的具體建議拿出來想一想、用一用。在被支持被理解的狀態下,把厚實理性的知識內化成自己的成長利器,每做一次觀察練習,心靈就更強大一些,面對成長不再那麼徬徨無助。【內容簡介➤】

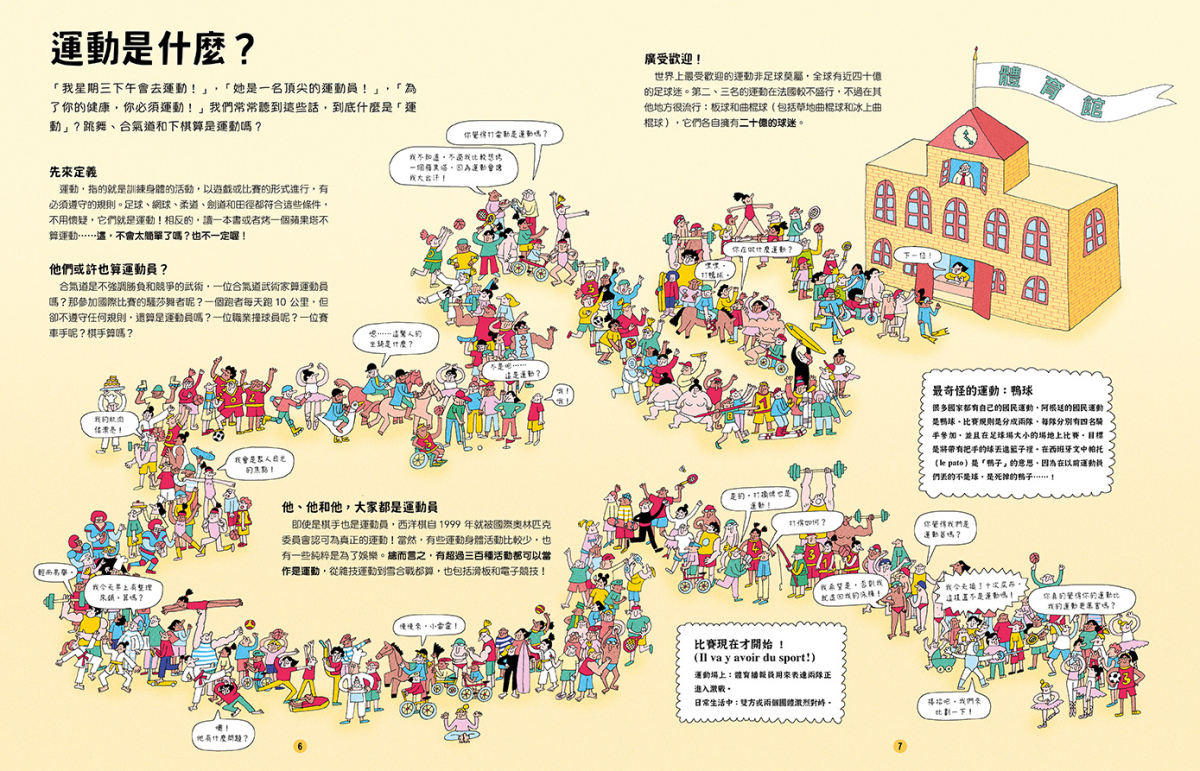

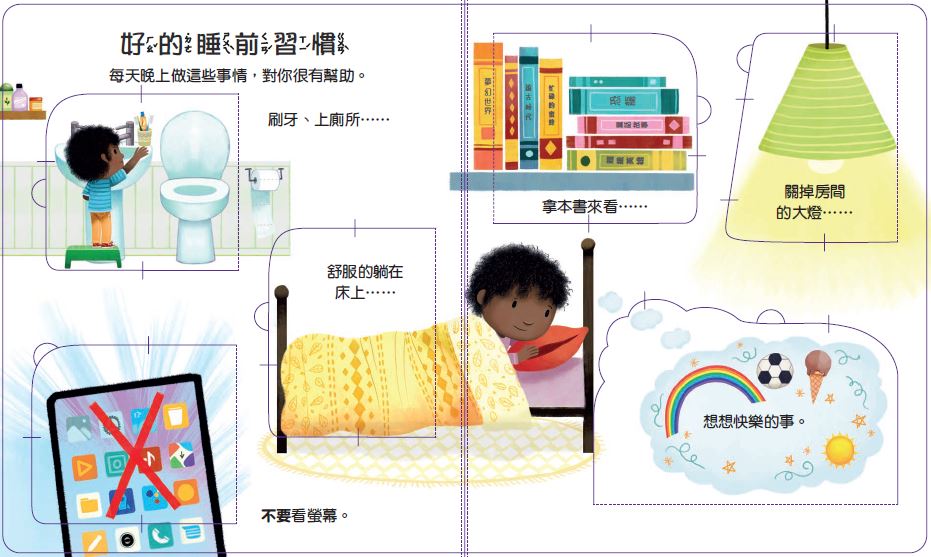

●為什麼要睡覺?

寶貝的第一個Q&A

Why do I have to go to bed?

凱蒂.黛恩絲(Katie Daynes)著,瑪塔.阿瓦雷.米格恩斯(Marta Alvarez Miguens)繪,謝維玲譯,臺灣麥克,360元

推薦原因: 圖 創

適讀年齡:0-3歲、學齡前(0-6歲)

熄燈時刻趕快出動這本書,帶著孩子手眼並用,一起解密關於「睡覺」的好多「為什麼」,一次滿足旺盛好奇心與睡前儀式感。柔和宜人的圖像線條、親切有趣的生物知識,恰恰符合小小孩的閱讀與遊戲胃口。動動小手指翻出藏在紙頁後的答案,驚奇乍現眼前,睡覺這件事原來如此重要又有趣呢!【內容簡介➤】

●蟲蟲地鐵

ムシてつ

牛窪良太著,劉子韻譯,小光點,380元

推薦原因: 趣 圖

適讀年齡:學齡前、小學低年級(4-8歲)

歡迎光臨蟲蟲地鐵。這裡有各式各樣的彩繪、急行、雙層列車以及四通八達的蟻線、蚯蚓線等軌道供君搭乘。月台蟲來蟲往請小心,車廂內請收起翅膀再就座,也可逛逛蟲聲鼎沸的美食商店街喔。小昆蟲迷、電車迷、地圖迷們絕對會喜歡這本書,開開心心把自己縮小變身融入故事裡。抬頭可見條理分明標誌,腳下感受奔馳往來震動,在旅程途中了解蟲蟲朋友們的習性。一路驚奇藏在井然有序的圖像裡,對照人類地鐵一點也不遜色呢。【內容簡介➤】

●原來發明筷子,不是為了吃飯!

日常用品進化論1

吳宜蓉著,yunin tsai繪,國語日報,330元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學中、高年級(9-12歲)

達文西400年前就想戴隱形眼鏡、國民零食「乖乖」造型來自墨西哥奧運、短裙及高跟鞋從來不是女生的專利……這本書列舉出17種手邊常見的日常小物,用清楚的時間軸序、說故事般的輕巧口吻、以及圖文並茂的版面,一一道來每項物品的前世今生故事。內容豐富跨越歷史、科普、生活等領域,許多小祕辛與冷知識讓人嘖嘖稱奇,發現原來歷史其實就在生活裡。【內容簡介➤】

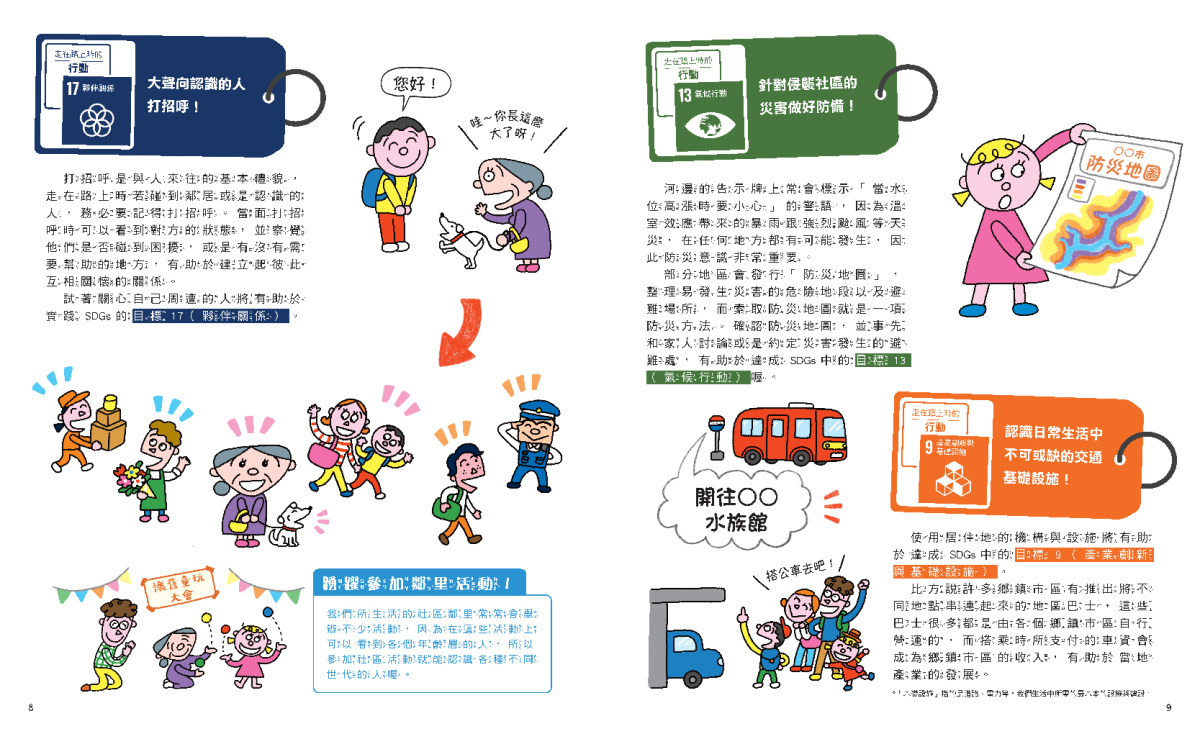

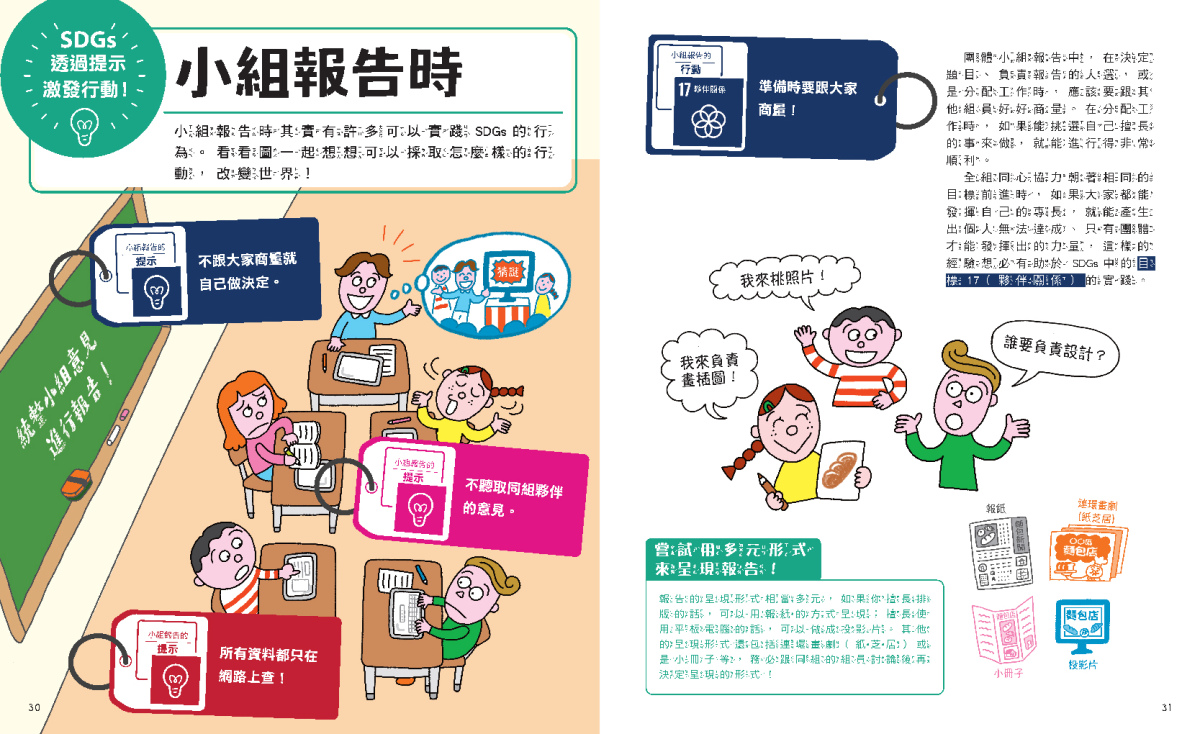

●SDGs就在你身邊繪本套書

家庭X社區X學校實踐指南

身近で取り組むSDGs(全3巻)

WILL兒童智育研究所編,CHO-CHAN、azumi saitou繪,李佳霖譯,親子天下,1080元

推薦原因: 知

適讀年齡:小學低、中年級(7-10歲)

讀完這套書,不再覺得SDGs是遙不可及的口號,而是每天一睜開眼、家門內外都做得到的舉手之勞。例如廚房就是實現性別平等、聰明消費的最佳場所;上課好好學、下課好好玩、午餐好好吃,就是實踐優質教育、夥伴關係、消除飢餓的最簡單方式。甚至出門逛街走路購物玩樂,也能隨時隨地做出聰明選擇愛地球。幽默淺顯的圖像非常適合孩子閱讀,一個跨頁就是一幅主題情境插圖,上頭清楚點出可以對應的目標與行動,讓小朋友可以按照顏色找提示、動手做,一點也不覺得難,把對環境與人的關心,落實在日子每一刻。【內容簡介➤】

知識性.趣味性.文學性.圖像表現.創意

童書評》惡與創造,邁向自立的契機:談雍.卡拉森繪本《女孩與頭骨先生》

在進入故事之前,我得先誠實告訴大家一件事:雍.卡拉森(Jon Klassen)的繪本,不是每一本都能說服我。但是,他改寫自中歐提洛爾(Tirol)民間故事的長篇繪本《女孩與頭骨先生》,可以!

打從我翻開第一頁,就渴望知道故事會如何發展下去。雍・卡拉森一貫冷風颯颯、不禁讓人多打幾個寒顫的準確圖畫,不僅為這個古老的故事點火加溫,讓故事更添緊張懸疑感,他在故事結局的大幅度改寫上,添薪再加溫,給出了全然不同的民間故事新童話。

《女孩與頭骨先生》故事是這麼開始的:

➤獨特的氛圍掌握

歐提拉是一位逃離原本生活的女孩,逃亡的過程中,她來到一棟巨大又古老的房子。房子的主人是一顆「雪白的頭骨」,頭骨沒有骨碌碌轉動的眼球,沒有故作和善的笑容,甚至沒有身體,但頭骨講話卻異常客氣。而女孩歐提拉的眼神沒有透露一絲絲恐懼,需要躲藏和休息的歐提拉請求頭骨讓她進入房子裡避難,頭骨爽快的答應了,並且帶著歐提拉參觀這棟看似廢墟的老房子。

他們陸續走向大廳、壁爐、溫室花園房,來到一個牆上掛滿面具的房間。然後,他們慢慢走向地牢、塔樓、塔頂、陽臺。他們在過去常舉辦舞會的宴會廳跳舞,頭骨告訴歐提拉,「這麼多年來,你是第一個發現這棟房子的人。」

歐提拉對所有未知的事物感到很好奇,她與頭骨間有問必答的互動,都讓歐提拉慢慢加深對頭骨的信任感。而頭骨對房子的一切叮嚀,歐提拉也都聽進了心裡。這份難得的信任,讓他們對彼此坦露心事:

夜晚,整棟房子又暗又安靜,頭骨提醒歐提拉把握時間入睡,因為不久,枯骨架就會來了。三更半夜,房門被推開後,有個聲音不停的哭喊著:

「給——我——那——顆——頭——骨!」

「我——要——那——顆——頭——骨!」

➤童話故事中善惡並不兩立

後來,雍.卡拉森版的《女孩與頭骨先生》發生了許多事,不僅讓讀者釋放了心底的恐懼,也改變了歐提拉的一生。故事中的歐提拉是否藉由對枯骨架展開的一系列行動,投射出自己內心積壓已久的陰影?我們不得而知。但是,歐提拉身處在恐怖中仍有勇氣去行動,這行動本身就是她重獲新生的契機。

日本心理學家河合隼雄在《孩子與惡》、《轉大人的辛苦》等書裡均提及,「所謂的兒童文學,不只是寫給兒童看的。兒童文學也適合大人閱讀,而且,它遠比凝聚了複雜寫作技巧的文藝作品,更能夠碰觸到『靈魂的真實』。就像古老的諺語『7歲以前是神的孩子』所說的,孩子接近神,也接近靈魂。」

在《孩子與惡》令人印象深刻的「惡與創造」篇章裡,河合隼雄認為,「在孩子能夠自立之前,必定會經過『反抗』的階段。創造性高的人,他們反抗的程度和其他人不同。而且不只是反抗,有時候甚至會有『惡』發生,而成為某種邁向自立的契機。」難怪故事中的歐提拉在行動時,她的眼神總是充滿了篤定的自信。

1975年,美國奇幻小說家勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)曾發表一篇論文〈孩子與陰影〉(The Child and the Shadow),探討兒童內心的黑暗力量與此類奇幻故事的深層用意。勒瑰恩認為,「童話故事雖然沒有『對』或『錯』的分別,卻有判斷對錯的不同標準。或許,最好的說法是『恰當』(appropriateness)。」

勒瑰恩以古老的格林童話〈漢賽爾與葛麗特〉(Hansel & Gretel)為例,「在任何情況下,我們都不能說把一位老太太推進火爐裡,是道德正確的、具有高尚的道德情操。但是在童話故事的情境下,用原型的語言來說,我們可以確信這樣做可能是『恰當的』。從這個意義上來說,女巫不單純是個老太太,葛麗特也不單純是個小女孩,兩者都是精神因素,是複雜靈魂的組成元素……在童話故事中,『惡』並不是與『善』截然相反的東西,而是與善密不可分,就像陽陰符號(yang-yin symbol),其中一者不會比另一者還要偉大,人類的理性和美德也不能將兩者分開,並在它們之間進行選擇。」

卡拉森在《女孩與頭骨先生》故事中,不忌諱真實呈現出歐提拉對枯骨架的「惡行」,因為那正是歐提拉反抗後邁向自立的契機,同時也是歐提拉對頭骨先生的「善舉」。或許,那也是卡拉森在後記寫下的,故事在他大腦中完成的自主變形,「一年多來,我的大腦改寫了這個故事卻沒有告訴我。我喜歡民間故事,因為這就是民間故事應該有的樣子,這些故事就是會改變成說故事的人想講的內容,你不會找到兩個完全相同的故事。」

闔上書,我的腦海中仍不停的冒出歐提拉和頭骨先生的對話:

「我不希望(被他們找到)。」

「我非常希望(待在這棟房子裡)。」

「我不想(讓枯骨架找到我、抓到我)。」

「我希望(你能留下來)!」

在有限的生命中,若你有某些內在的想望和渴求,你願意相信,黑夜過後,白天仍會到來,那麼,這個充滿人性考驗的童話故事,最終會為你帶來好些溫暖。●

The Skull:A Tyrolean Folktale

作者: 雍.卡拉森(Jon Klassen)

譯者:張淑瓊

出版:親子天下

定價:500元

【內容簡介➤】

作者簡介:雍.卡拉森

雍.卡拉森生於加拿大,現居美國加州洛杉磯市,曾為動畫長片、音樂錄影帶和雜誌書刊等繪圖,為一知名插畫家和設計師。

雍.卡拉森曾說,他最喜歡的工作就是講故事。他認為說好故事的最高境界,就是讓觀眾自然而然的被圖像帶著走,就像有股神祕力量讓讀者一開始就「入戲」,而不需要另外有人告訴他們該往哪裡走。這是卡拉森一直在創作上致力達到的目標。

他曾在夢工廠動畫製片公司做設計工作,並參與過萊卡動畫公司的《第十四道門》,以及《功夫熊貓2》等大型動畫電影。他為英國廣播公司BBC設計2010年在溫哥華舉辦的冬季奧運會廣告動畫,贏得英國最大動畫獎——影藝學院獎。

2010年,他以《Cats’Night Out》一書榮獲加拿大總督文學獎。2011年,《我要找回我的帽子》是他第一本自寫自畫的作品,獲得 2012年美國蘇斯博士獎銀牌獎,成為童書界最受矚目的閃亮新星。2013年更以《這不是我的帽子》榮獲美國凱迪克獎金牌獎和英國凱特格林威獎等共計 19 項獎項。同年,由他繪圖的《神奇的毛線》也拿下美國凱迪克獎銀牌獎。他成為自凱迪克獎創獎以來,1947年之後,唯一同時拿下金、銀牌雙料殊榮的作家。

【Openbook國際書展參戰(;・`д・´)】

2/6(五)歡迎加入玩耍!•̀.̫•́✧書寫、行動與反思:和島嶼互動的幾種方式

閱讀通信 vol.366》為什麼要叫勇者,不叫英雄?

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量