東亞書房》「失敗者」的青春奇蹟!《不論今天還是明天都是喪家犬》電影原作出版,及其他藝文短訊

【業界新聞】

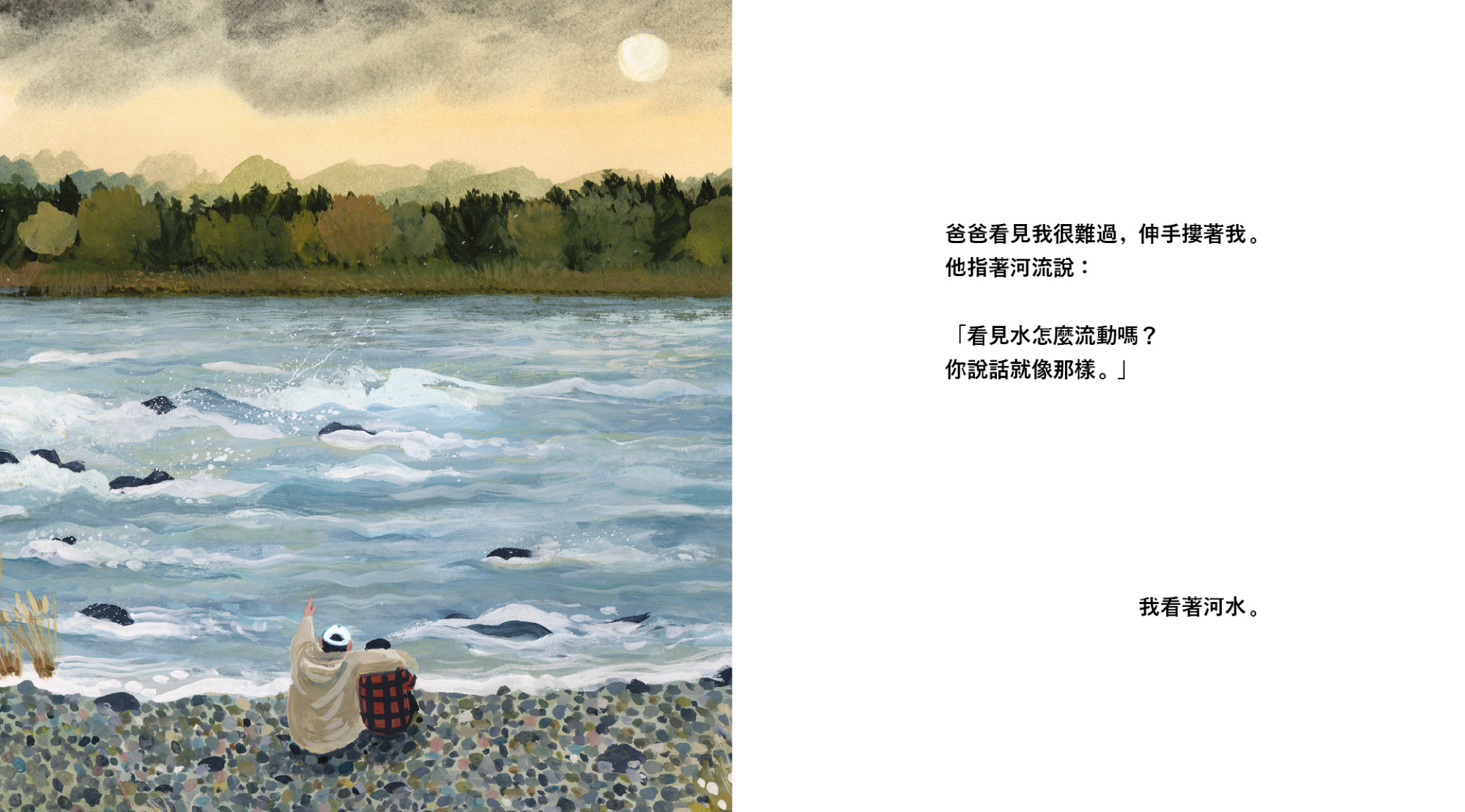

■新人作家小田實里近日發行出道作《不論今天還是明天都是喪家犬》(幻冬舍),正式叩響出版業大門。這本小說最初是小田16歲時,為同名獨立電影所寫的原著及電影劇本,該電影在2021年贏得高中生電影獎「Eiga Worldcup」最優秀作品獎。故事講述患有起立性調節障礙、無法正常上學的國中生的真實經歷。他們笑著、活著,享受當下。他們曾是人生失敗組。他們無論過去還是現在,今天、明天,甚至直到死亡,都是失敗組。即便如此,奇蹟的命運之輪,仍在一點一點轉動著。今天吃的早餐、走過的路、聽過的音樂、一起聊天的朋友,都能讓他們開心笑著。小田透過寫實鮮明的筆觸,書寫無法努力的理由,以及屬於「失敗者們」的燦爛青春。

■日本推理作家伊坂幸太郎殺手系列作《螳螂》英譯版《The Mantis》,成為今年度英國推理作家協會鐵匕首獎(Ian Fleming Steel Dagger) 6部決選作品之一。這個以《007》系列原作者伊恩・弗萊明命名的獎項,旨在獎勵傑出犯罪小說作者。

■日本推理作家伊坂幸太郎殺手系列作《螳螂》英譯版《The Mantis》,成為今年度英國推理作家協會鐵匕首獎(Ian Fleming Steel Dagger) 6部決選作品之一。這個以《007》系列原作者伊恩・弗萊明命名的獎項,旨在獎勵傑出犯罪小說作者。

《螳螂》講述一名技巧高超、在殺手界威名赫赫,卻又超級「懼內」的主角的冒險故事。作品於2017年在日本推出,山姆・馬里薩(Sam Malissa)翻譯的英譯版則在去年由亞伯蘭斯出版社(Abrams Books)發行。值得一提的是,伊坂亦曾在2022年憑藉同屬殺手系列的《瓢蟲》,進入英國推理作家協會翻譯部門獎決選名單,雖然最後與大獎失之交臂,但足見英國推理界對他的肯定。今年的鐵匕首獎,預計將在7月初發表得獎結果。

【得獎消息】

■由三浦裕子翻譯的臺灣作家楊双子小說《臺灣漫遊錄》,與賽迪亞・哈特曼(Saidiya Hartman)的回憶錄《失去母親:一段沿著大西洋販奴路徑的旅程》日譯版(榎本空譯),共同奪得第10屆「日本翻譯大獎」,成為首次榮獲本獎項的台灣作品。

日本翻譯大獎成立於2014年,從前年12月至去年12月內出版的日譯書籍中,選出最優秀之作。獎項第一階段選拔,由一般讀者透過網路推薦,並從中票選前10本,與評審委員推薦的另外5本,總計15本書進入二次選拔。評審委員投票篩選5本進入決選名單,經全員詳細商討後選出最終得獎作。天野健太郎翻譯的吳明益《天橋上的魔術師》(歩道橋の魔術師)及《單車失竊記》(自転車泥棒),曾分別入圍第2及第5屆日本翻譯大獎最終評選,但遺憾未能奪冠。

楊双子的《臺灣漫遊錄》日譯版《台灣漫遊鐵道的兩人》(台湾漫遊鉄道のふたり),為台灣日譯作品寫下新的里程碑。該書於2023年4月底在日本發行,透過日治時期來台演講的作家青山千鶴子及台籍譯者王千鶴的交流,呈現台灣風貌、兩地差異及思想碰撞,上市不久後便再刷,獲得許多日本讀者的迴響和討論。

■第37屆三島由紀夫獎及山本周五郎獎,於本月16日公布評選結果,大田史蒂芬妮歡人(大田ステファニー歓人 )憑藉《綠色遺跡》(集英社),奪下本屆三島由紀夫獎,而山本周五郎獎的獲獎作,則是前不久才贏得推理作家協會獎的青崎有吾《地雷格力高》。

《綠色遺跡》是大田的文壇處女作,同時也是去年第47屆昴文學獎得獎作品。大田以全然不似新人的創造力與表現力,書寫主角與小學學弟重逢後,被捲入吸毒與販毒的黑暗經濟,在血、暴力與恐懼中掙扎的過程,既是描繪友情、希望與成長的青春小說,也是對現代社會的警鐘。書評家豐崎由美大讚故事開頭與結尾的巧妙呼應,小說家金原瞳則認為,這部作品顛覆了她對「小說」的想像和定義。

■第77屆推理作家協會獎評選結果,於本月13日出爐,青崎有吾的《地雷格力高》(角川出版)及荻堂顯的《不夜島》(祥傳社),並列成為本屆長篇暨連作短篇集部門獎得主。

青崎的作品以頭腦對決為主題,講述女高中生射守矢真兔,意外被捲入一連串詭譎奇異的遊戲後,在一場場競爭中與強者決勝的過程。評審認為,這是一部深思遊戲本質為何的出色作品。青崎本人則在記者會中提到,這本書的娛樂色彩相當濃厚,對於能以看似與文學獎調性不合的作品摘得獎項,感到非常高興。

另一部得獎作《不夜島》,則是奠基琉球和台灣史實的科幻懸疑巨作。故事發生在第二次世界大戰結束、受美軍控制的沖繩與台灣,在這個架空世界中,鄰近台灣的與那國島,成為祕密貿易蓬勃的慾望之城,從香菸到新型義肢,任何商品都能在這裡入手。荻堂透過遊走在地下經濟的改造人、警官、潛入島上的殺人魔,以及神祕美國女性等角色,編織出一個光怪陸離的賽博龐克世界。《不夜島》不只呈現鮮明的場景、動作及豐富情感,並以戰後的沖繩和台灣視角,迫使讀者思索身分認同的問題。

■第43屆新田次郎文學獎評選於上個月公布,川端裕人以去年秋季推出的《渡渡鳥與孤獨鳥》(國書刊行會),成為本屆贏家。川端的創作題材相當多元,曾著有《夏天的火箭》、《河川的名字》、《在動物園可以做的事》等作品。在《渡渡鳥與孤獨鳥》中,科學記者阿環與20年未見的童年玩伴重逢。兩人從小對滅絕動物情有獨鍾,受這位成為基因研究者的友人感染,阿環決定一同啟程,追尋神祕物種「渡渡鳥」。

渡渡鳥最初在江戶時代現身長崎,時至今日已不見蹤跡,被認定為絕種生物。阿環與好友循線走訪日本、美國、歐洲,以及渡渡鳥的故鄉模里西斯,並意外觸發一場顛覆生命科學和進化史的驚人事件。書中除了細緻描繪兩人尋找「夢幻之鳥」過程,亦收錄多幅精美插畫,彷彿帶讀者一同走上探尋滅絕物種的神祕旅途。

【作家動態】

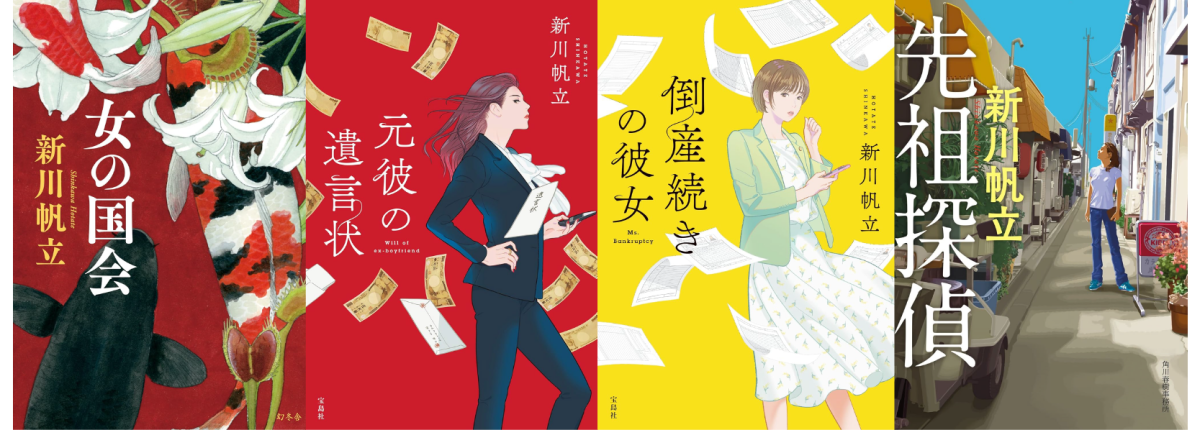

■著有《前男友的遺書》、《持續破產的女人》、《先祖偵探》等作,筆下女性人物各具特色的新川帆立,於上個月推出以政界為背景的小說新作:《女人的國會》(幻冬舍),書寫女性從不同立場探索議員自殺之謎的故事。被視為國會夢中情人的執政黨議員朝沼侑子,留下遺書後自殺了。第一大在野黨領袖高月馨,因曾在朝沼死亡前一天對她說重話,而受到激烈抨擊,並被要求辭職道歉。雖然高月馨多年來與立場敵對的朝沼相互競爭,但她們在提案上也多有合作。陷入困境、並懷疑朝沼死因的「憤怒大嬸」高月馨,找上了朝沼的未婚夫三好顯太郎,與這位「政壇王子」一起著手調查真相。新川從國會議員、議員祕書、新聞記者等不同角度,切入事件始末與政界內幕,讓讀者不知不覺沉浸在懸疑劇情中。亦有讀者反映,透過閱讀了解政界工作祕辛後,對現實政治也開始產生了興趣。

■曾推出《廚房》、《不倫與南美》、《手套與憐憫》等暢銷作的文學獎作家吉本芭娜娜,在即將踏入60歲的關口,推出隨筆集《幸福感應器》(幻冬舍),講述量身訂製、可以隨時滿足自身需求的幸福。「了解自己身體的感應器,知道什麼可以忍受,什麼無法忍受」、「在配合周圍的同時,要知道自己真實的想法」、「平時戴上面具,但在家人、朋友等少數人面前,展露真實的自我」、「感到脆弱時,與能說出溫暖話語、給予安心感的人在一起」等,吉本藉由細膩的書寫,強調感測自身情緒的重要性,並對「幸福為何」這個問題,提供「若採取這樣的觀點,應該就能理解對自己而言幸福是什麼」的教戰手則。

■著有《魚神》、《透明夜晚的香氣》、《白銀之葉》等代表作的直木獎作家千早茜,於上個月底推出短篇集《格里菲斯之傷》(集英社),帶來10個關於「傷痕」的故事。被班上所有同學當作不存在的高中生、祈願傷痛記憶不會再次被喚起的我、在澀谷街頭奔走尋找目標的他,每個短篇中的主角,都背負著各自的傷痛。即便皮膚上的痕跡癒合消失,身體卻仍無法忘記受傷的感受。千早透過與「創傷」有關的書寫,挖掘療癒為何,及其可能的形式。

■著有《白狗相伴的歲月》、《紡雲》,以及電影《四十九日的幸福秘方》原著小說的伊吹有喜,於本月中發行家族小說新作《女兒離家的早晨》(文藝春秋),書寫父、母、女兒3人的心靈旅程。高梨家獨生女真奈,帶著未婚夫渡邊優吾到老家拜訪。雖然優吾是個爽朗帥氣的優秀青年,但與真奈的父親健一及母親智子,在交談上卻不太合拍。除了擔憂女兒是否能與伴侶相處融洽,健一和智子心中,也縈繞著各自的不安。健一即將達到公司退休年齡,最近在職場卻不太順利,週末又需照顧住在長照機構的母親,身心俱疲的他感到前景暗淡。而智子這一邊,除了忙於擔任和服教室講師,在家中也因為心情不好的健一,而受到影響。兩人明明應該是感情親密的夫妻,生活的壓力卻讓摩擦上升。女兒的婚約,讓隱藏在檯面下的動盪因子一觸即發,有著心靈隔閡、卻又彼此羈絆的家庭關係,將走向何處呢?

■著有《白狗相伴的歲月》、《紡雲》,以及電影《四十九日的幸福秘方》原著小說的伊吹有喜,於本月中發行家族小說新作《女兒離家的早晨》(文藝春秋),書寫父、母、女兒3人的心靈旅程。高梨家獨生女真奈,帶著未婚夫渡邊優吾到老家拜訪。雖然優吾是個爽朗帥氣的優秀青年,但與真奈的父親健一及母親智子,在交談上卻不太合拍。除了擔憂女兒是否能與伴侶相處融洽,健一和智子心中,也縈繞著各自的不安。健一即將達到公司退休年齡,最近在職場卻不太順利,週末又需照顧住在長照機構的母親,身心俱疲的他感到前景暗淡。而智子這一邊,除了忙於擔任和服教室講師,在家中也因為心情不好的健一,而受到影響。兩人明明應該是感情親密的夫妻,生活的壓力卻讓摩擦上升。女兒的婚約,讓隱藏在檯面下的動盪因子一觸即發,有著心靈隔閡、卻又彼此羈絆的家庭關係,將走向何處呢?

■以處女作《我想吃掉你的胰臟》聲名大噪,其後推出《闇夜的怪物》、《小祕密》、《青澀的傷痛與脆弱》等作的住野夜,這個月底發行情感豐沛的愛情喜劇《告白擊》(角川出版)。即將滿30歲的千鶴,為了讓暗戀她多年的好友響貴向她告白,而制定了祕密計畫。她唯一的願望,就是希望響貴能斬斷對她的好感,從停滯的狀態往前邁進。學生時代起就是兩人共同好友的果凛,雖然對這個不成熟的計畫感到訝異,但仍答應幫忙。然而,這場「告白大作戰」,卻朝著意料之外的方向發展。《我想吃掉你的胰臟》發行時就成為住野書迷的年輕讀者,至今也成了30歲上下的社會人士。住野在給讀者的訊息中寫道,雖然本作中的主要角色,都是30歲左右的成年人,卻仍保留不成熟的一面,他們玩遊戲、聽音樂、大喝特喝,希望讀者能在這些看似荒唐、實則認真努力的大人們身上,享受到閱讀的樂趣。

■以處女作《我想吃掉你的胰臟》聲名大噪,其後推出《闇夜的怪物》、《小祕密》、《青澀的傷痛與脆弱》等作的住野夜,這個月底發行情感豐沛的愛情喜劇《告白擊》(角川出版)。即將滿30歲的千鶴,為了讓暗戀她多年的好友響貴向她告白,而制定了祕密計畫。她唯一的願望,就是希望響貴能斬斷對她的好感,從停滯的狀態往前邁進。學生時代起就是兩人共同好友的果凛,雖然對這個不成熟的計畫感到訝異,但仍答應幫忙。然而,這場「告白大作戰」,卻朝著意料之外的方向發展。《我想吃掉你的胰臟》發行時就成為住野書迷的年輕讀者,至今也成了30歲上下的社會人士。住野在給讀者的訊息中寫道,雖然本作中的主要角色,都是30歲左右的成年人,卻仍保留不成熟的一面,他們玩遊戲、聽音樂、大喝特喝,希望讀者能在這些看似荒唐、實則認真努力的大人們身上,享受到閱讀的樂趣。

■去年達到國內銷售總數破億冊、並獲頒紫綬褒章的超人氣推理作家東野圭吾,於本月底推出《祈念之樹》續集:《祈念之樹的女神》(實業之日本社)。《祈念之樹》在2020年推出後,便廣受讀者好評,不只突破100萬本銷售紀錄,並在2023年成為Oricon榜單的年度文庫書籍銷售冠軍。故事主角直井玲斗,與前東家產生糾紛被捕後,靠著已故母親的異母姊姊千舟斡旋,逃過入獄的命運,卻也必須遵從千舟的指示,成為巨大神木的守護人。

■去年達到國內銷售總數破億冊、並獲頒紫綬褒章的超人氣推理作家東野圭吾,於本月底推出《祈念之樹》續集:《祈念之樹的女神》(實業之日本社)。《祈念之樹》在2020年推出後,便廣受讀者好評,不只突破100萬本銷售紀錄,並在2023年成為Oricon榜單的年度文庫書籍銷售冠軍。故事主角直井玲斗,與前東家產生糾紛被捕後,靠著已故母親的異母姊姊千舟斡旋,逃過入獄的命運,卻也必須遵從千舟的指示,成為巨大神木的守護人。

續集同樣圍繞著神木樟樹的傳說,女高中生佑紀奈,懇求將詩集放到神社中,而患有記憶障礙的少年元哉,看到佑紀奈的詩集後,彷彿受到了觸動。兩人在玲斗的牽線下相遇,迅速產生共鳴,並提出一個意想不到的計劃。擁有神秘力量的樟樹、神木守護者,以及神社來訪者們,將再次透過心中的「祈念」,編織屬於他們的故事。●

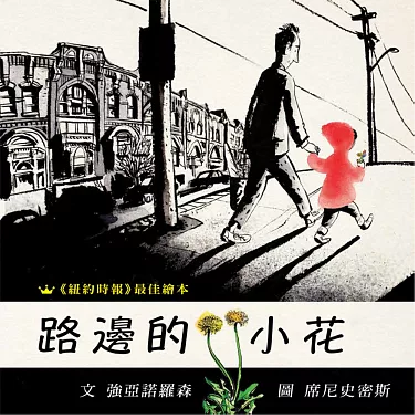

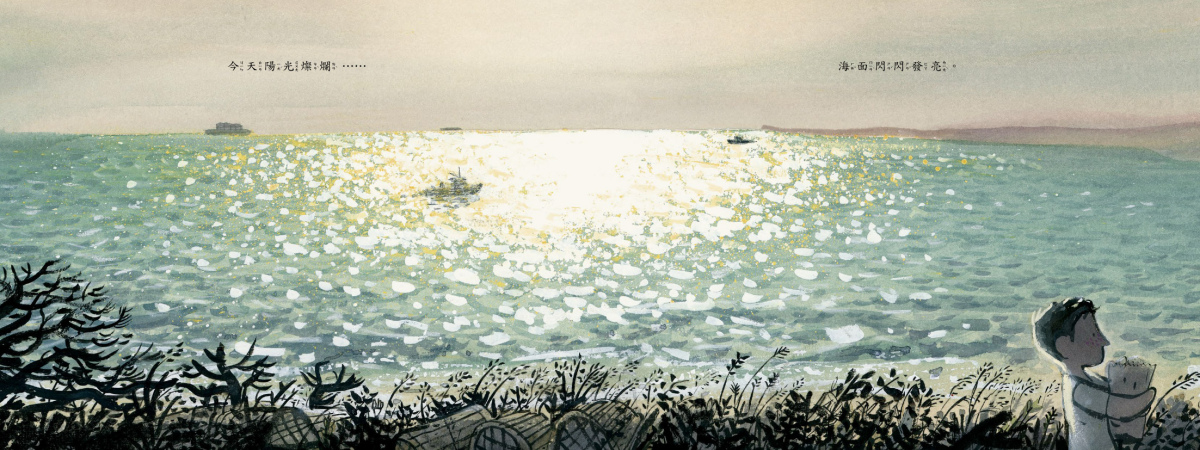

巴瑞曾看到史密斯在《環球郵報》上的插畫,她將其中一幅剪下來,貼在辦公室的牆上,並決定邀請史密斯為出版社畫插圖。她將詩人強亞諾.羅森(JonArno Lawson)的故事大綱,交由史密斯來思考如何呈現,三人經過反覆討論,後來巴瑞認為這應該是一本純粹的無字書,於是羅森刪去了所有文字,造就了這本微妙又詩意的《路邊的小花》。

巴瑞曾看到史密斯在《環球郵報》上的插畫,她將其中一幅剪下來,貼在辦公室的牆上,並決定邀請史密斯為出版社畫插圖。她將詩人強亞諾.羅森(JonArno Lawson)的故事大綱,交由史密斯來思考如何呈現,三人經過反覆討論,後來巴瑞認為這應該是一本純粹的無字書,於是羅森刪去了所有文字,造就了這本微妙又詩意的《路邊的小花》。

話題》《發現彩虹》:一場不同領域間的彩虹冒險

說到彩虹,你會想到什麼?我的答案有三個,首先當然是下過雨後,會在天上看見的自然現象;再來是它做為LGBTQ+社群的象徵;最後是我很喜歡的一首經典歌曲Over the rainbow。除此之外,好像沒有更多認識了。

但我從很小的時候開始,就對彩虹留下一個不太一樣的記憶,那就是:「彩虹是可以做出來的」。這個認知是來自當時讀的一本故事合集,其中有個故事,描述一對小兄妹想跑到彩虹底下,以便看得更清楚一點,結果鄰居叔叔告訴他們彩虹在很遠很高的天邊,不可能跑到,並轉而拿出裝了水的水杯跟噴霧器,告訴他們在院子裡就能做出彩虹,故事最後並鼓勵小讀者也親自試試看。

當時的我對這麼簡單就能「做出彩虹」半信半疑,因為故事裡沒有說清楚,那個宛如「魔術」般的手法背後是什麼原理。

➤光與水的魔法

《跨域探險隊:發現彩虹》第一個章節〈彩虹的科學原理〉中,就清楚完整地呈現了,原來這美麗的色彩是來自於光進入水滴後經由折射、反射及色散而產生的。射出角度的不同,解釋了彩虹顏色為什麼會以這樣的順序排列。書中也解答了故事中鄰居叔叔為什麼要「背著太陽按壓噴霧器」,因為光線的進出都在水滴的同一側,所以得背對太陽且面對雨/水滴,才能看見彩虹。

彩虹的科學原理看起來「簡單」,但現今我們對於光和彩虹的認識,其實是經過許多哲學家及科學家不斷提出觀察,在前人的基礎上修正,檢驗與測試自己的理論,我們才對光有了更多的理解,進而解開彩虹形成的祕密。包括彩虹有幾種顏色、光是什麼顏色、光的行進方向等等,從公元前300年亞里斯多德提出看法開始,一直到西元1666年,牛頓以三稜鏡發現白光是由多種顏色的光組成為止,這趟解謎之旅竟然耗費了近2000年的時光!(註)

而順著陽光和水滴兩個要素往下延伸,《跨域探險隊:發現彩虹》作者戴維斯(Rachael Davis)進一步介紹了各種彩虹:霓、虹、雙胞胎彩虹、反射虹、被反射虹……這些看起來有點像又不太一樣的彩虹,來自於陽光不同的反射次數、穿過雨滴跟反射的先後順序,以及下雨的次數。

繪者唐文嘉的插畫不只在書中稱職地提供了視覺上的輔助,她更露出精彩的一手,將這些彩虹全部集中在一個畫面上,不僅富有美感,更具體清楚地呈現出這些彩虹的差異。這樣的奇景絕非憑空想像,事實上,在2022年時,彰化鹿港就曾經出現過5道彩虹並存的罕見美景。

讀到這裡,不知道有沒有讀者跟我產生一樣的困惑:既然「陽光」可以形成彩虹,那月光呢?彷彿要回應我的疑問,戴維斯立刻接著帶領讀者探討不同類型的光穿透不同類型的水滴時所產生的現象。雖然要親眼看見這些奇特的自然現象並不容易,但藉著兩位作者的圖文,還是稍微揭開了這些自然現象的神祕面紗。

這裡容我賣個關子,將閱讀的探索樂趣留給讀者。看著這些可說是天時地利之下才能出現的景象,不禁也好奇起來,究竟光和水的排列組合,是否還存在著我們未知的發現呢?

➤多元的象徵

在科學的角度之外,戴維斯也踏進人文領域,分別從神話傳說、藝術、象徵意義等著手,追尋彩虹的身影。最讓人意外的,莫過於台中的彩虹眷村,竟也驚喜現身在書中。

雖然不同的文化和領域對彩虹的解讀有所差異,但我們可以粗略發現,這些故事、創作與應用,大多由彩虹的形狀、顏色,以及它的彼端/盡頭這三大共通點出發。例如日本、北歐和希臘,都有將彩虹視為「橋梁」或是通道的傳說。也許是因為它高掛天上,且有些虛無飄渺,這些彩虹橋要不就是供神祇行走或聯絡之用,要不就是做為人界與天界的連結。

臺灣的原住民族(泰雅族、太魯閣族、賽德克族),也有類似的文化觀。而彩虹同時出現的多種顏色,則常被視為多元、共融和平權的象徵。雖然未必7種顏色全部使用,但不管是宗教、種族或性別等組織團體,都不約而同以此豐富多彩的顏色來闡述自身信念。

目前以彩虹為主題的繪本當中,從科普角度切入的有《彩虹是什麼?》、《誰偷了彩虹?》,以及分別做為顏色認知書的《小鴨的彩虹》和以彩虹譬喻助人和分享之樂的《彩虹花》等等。《跨域探險隊:發現彩虹》如書名點出的,是一場在不同領域之間的探險,延伸的面向廣泛,說它是一本彩虹專著也不為過。

從古至今的人類究竟是怎麼對彩虹展開探索、賦予意義?不妨翻開這本書,一起看看各種你可能從未見過與想過的美麗彩虹及其奧祕吧!●

Over the Rainbow: The Science, Magic and Meaning of Rainbows

作者:瑞秋.戴維斯(Rachael Davis)

繪者:唐文嘉(Wenjia Tang)

譯者:黃靜雅

出版:親子天下

定價:480元

【內容簡介➤】

作者簡介:瑞秋.戴維斯

英國牛津大學數學學士畢業後,便於財經界工作。然而當母親被診斷出癌症末期時,瑞秋發覺人生如此短暫,應該將時光花在自己熱愛的事物上。因此她辭去工作,並於薩里大學攻讀英文文學碩士,進而成為一名全職作家,至今仍寫作不輟。目前與她的丈夫和兩個女兒居住於英國南部的漢普郡。

繪者簡介:唐文嘉

出生於中國,2017年畢業於美國馬里蘭藝術學院,主修插畫。在紐約工作與生活幾年後,於2020年定居於中國南京。作品受美國插畫年艦、美國插畫家協會、美國傳達藝術平臺與3x3插畫雜誌肯定。她合作的客戶包含《紐約時報》、《華爾街日報》、《大西洋雜誌》、DK出版公司與Airbnb等。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量