書評》從服事莓到布農獵人:關於禮物、自然與共生——讀《禮物經濟》

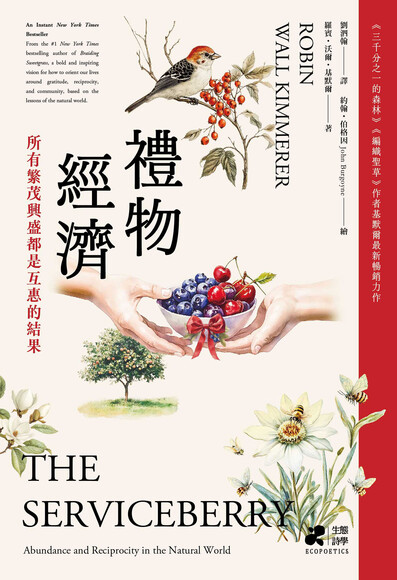

羅賓.沃爾.基默爾(Robin Wall Kimmerer)的《禮物經濟》,延續她《編織聖草》和《三千分之一的森林》的寫作風格,透過一顆小小的服事莓(Serviceberry),闡述人與自然、社會的根本關係,倡導一種看似顛覆現代思潮的古老智慧,以詩意筆觸邀請讀者重新審視世界。

➤傳統生態知識與現代的共生關係

即便書中介紹的植物(如服事莓)台灣不見得有,但由於台灣擁有豐饒的原住民與植物知識(也包含通常一般人不認識的懸鉤子),讀者讀來仍能產生共鳴。基墨爾建議將傳統生態知識與現代知識結合,以幫助我們與植物建立共生關係。傳統原住民族群順應土地與季節循環的生活方式,是一種向自然致敬的方式。服事莓的生命週期與季節同步,反映了傳統知識如何應對自然節奏。

書中倡導的「榮譽收成」(Honorable Harvest)原則,強調採集資源時的節制、尊重、敬畏與互惠。這些準則不訴諸文字,而是透過日常行為不斷強化,「只拿走你需要的東西」和「絕不浪費」。將自然體系與人類倫理融入禮物經濟學理論,或許是現代社會永續發展的創新實踐。

➤禮物經濟與資本主義對話:布農獵人的啟示

現代經濟體系強調個體競爭與獲利,將市場中的一切都定義為稀缺,以此為原則將物品與服務商品化。基墨爾質疑,資本主義將豐饒且免費的自然禮物私有化並高價出售,人為製造匱乏。她以純淨水源為例,曾是免費的自然禮物,如今卻因污染或被裝瓶販售而變得稀缺和昂貴。

禮物經濟則強調大自然的豐饒與互惠,認為財富在於有足夠的東西可以分享。在禮物經濟中,「我們」的利益超越「我」的利益,所有繁盛都是互惠的結果。獵人將多餘的肉「存在兄弟的肚子裡」,而非囤積。這是一種將大地的所有物資都視為禮物,並強調接收禮物後分享、尊重、互惠與感恩的責任。她認為禮物思維培養的關係能減少稀有與匱乏感,帶來真正的富足,貨幣則是感恩與愛的流動。

在台灣原住民傳統中,也可以看到類似禮物經濟的循環,例如布農族對獵人的定義。「獵人」並非現代意義上的「職位」。「成為人」(minBunun)是一個歷程,必須透過與獵場(Hanupan)的練習和生存來達成。因此獵人是獵場的人(Hanupan tu Bunun),不僅是管理者或資源收穫者,更是執行獵物與人的生命交換,透過狩獵維持溫飽。

獵人與獵物、獵場的關係,從禮物經濟的角度來看,感應、夢占、鳥占、禁忌等關係,在禮物交換過程必須恪守不渝。這與西方生物學的整體生態圈思維相符,布農獵人的定義,完美呼應了禮物經濟的核心:生命的交換與共生關係。

獵人並非為了個人累積或獲利而去狩獵,而是透過與獵場萬物的深刻連結和感應,取得維持生命所需的禮物。他們在獵場上的行為,是為了維繫整個家族的生存,並將所獲視為來自大地的恩賜,包含了感恩與互惠的責任。這與「所有繁盛都是互惠的結果」以及「讓維持你生命的一切保持永續,地球就能持續到永遠」的理念不謀而合。布農獵人的生命哲學,正是將大地視為豐富的禮物,並以責任感和分享回應的典範。

➤感恩與互惠的日常實踐

基墨爾強調的「感恩」概念並非宗教,而是察覺到生命深層,被大地滋養的真切體認。將自然資源視為禮物而非商品,人與自然的關係將改變。實踐與自然的感恩關係,便是一種回饋禮物(Reciprocity)的行為。

日常實踐方式可以是:為植物澆水、為蜜蜂營造棲地。間接行動如捐款給土地信託基金、為自然代言、創作自然藝術、減少碳足跡、改變飲食習慣及支持環境友善政策等。感恩與互惠是禮物經濟的「貨幣」,顯著特徵是每次交換都會使價值倍增,形成一個資源再生循環。

《禮物經濟》是一本充滿希望的書。作者呼籲我們培養禮物經濟的內在能力,在日常生活中實踐,形成地方互惠經濟。這不僅是經濟模式的轉變,更是人類價值觀與生存哲學的深刻變革,導引我們走向更加公正、永續且充滿生命連結的未來。 ●

|

|

|

作者簡介:羅賓・沃爾・基默爾(Robin Wall Kimmerer) 暢銷書《三千分之一的森林》、《編織聖草》作者,紐約州立大學環境生物學教授,也是波塔瓦托米民族公民的註冊成員、原住民與環境中心的創始人和主任。專長為傳統生態知識、民族植物學、苔蘚類植物生態學等。榮獲2023年美國國家人文獎章、沃克斯傳媒網遴選之2024年五十大未來領袖。 繪者簡介:約翰.伯格因(John Burgoyne) 紐約插畫家學會成員、麻州藝術學院校友。約翰在歐美各國榮獲一百多個獎項肯定,頒獎單位包括插畫家學會、《傳播藝術》期刊(Communication Arts)、Hatch Awards、Graphis、《印刷雜誌》(Print)、One Show、紐約藝術指導協會、克里奧藝術博覽會(Clio)等。 |

禮物經濟:所有繁茂興盛都是互惠的結果

禮物經濟:所有繁茂興盛都是互惠的結果

《漫射報+》

《漫射報+》

話題》文學即是抵抗:冷戰與二戰、《維爾紐斯撲克》到《西伯利亞俳句》

維爾紐斯,本人親自來報恩了。抱著感謝當年立陶宛慷慨捐贈疫苗給台灣的心情,2023年夏天,我來到了1989年橫跨立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞,200萬人手牽手宣示民主精神的故鄉,波羅的海三國。

此時的維爾紐斯對一個外人而言,依舊是古色古香。中世紀防止韃靼人入侵的黎明門。15世紀曾把條頓聯合軍擊敗的立陶宛大公國的王宮。受到波蘭文化影響之深,一兩百年前都還有去波蘭化「奪回維爾紐斯」那種文化復興運動。

但此時的維爾紐斯也是十分的當代。蘇聯統治的記憶更新。克里米亞戰爭。接著是俄羅斯入侵烏克蘭。現在,城內到處都是烏克蘭國旗。雜貨店商店櫃台賣的最多的不是自家國旗,而是烏克蘭國旗。某天,在大天主堂前面漫步時,還看到有人直接把烏克蘭國旗穿在身上。

不論商店或住家,街上到處是烏克蘭的國旗,市內紅色公車每台跑馬燈都是對烏克蘭的真情告白:立陶宛💗烏克蘭。唇亡齒寒,更需溫暖。在這個東正教仍蓬勃、一定程度上仍受波羅的海聖母管轄的海岸國度,我穿越過銘刻著各國語言包含繁體中文字版之河岸共和國憲法的舊城,緩慢地在每個角落試圖感受《維爾紐斯撲克》(Vilnius Poker) 中描述的那條奇怪的、「永遠可以再踏進去一次」的河流。

歷史的創傷,蘇聯的佔領、KGB拷問與監控的記憶,不曾離維爾紐斯遠去。市區內,KGB博物館、蘇聯佔領時期女性反抗軍的遺照、游擊隊潛藏的地窖,以及種種其他遺留下來的日常生活用品,一路到拷問室與行刑場所,不一而足。

但就在博物館門口外10公尺外,好幾排塗鴉作品的公共展示牆上,一張又一張的兒童繪畫進入眼簾。這些畫描繪烏克蘭孩童與立陶宛孩童之間的友誼、象徵民主與自由的維爾紐斯電視台高塔、將兩國國旗互相嵌入其中的設計圖案。有一張令我印象深刻:兩國人民穿著傳統服飾,烏克蘭國旗是太陽、立陶宛國旗如彩雲,而人們即使在坦克車包圍了維爾紐斯電視台之際,也依舊在太陽底下跳舞、吹奏樂器。

就像曾經惡名昭彰的極權監獄,如今也變成露天電影院、酒吧,以及裝置藝術品展示區。

一邊是跑馬燈上的愛心,一邊是抵抗佔領的女性留下的織品。一邊是遭受嚴刑拷打留下創傷或就地死亡的永恆囚犯,一邊是期望未來能繼續勇敢的小孩。

讀《西伯利亞俳句》,給我的感受正是這種種矛盾並置,在難以化解的百感交集之間,又恰好構築了悲苦滄桑中雪中送炭的光輝。

如今在已經習慣了國際戰爭新聞的我們,還能對極權擴張造成的歷史傷痕有多少興趣、對那些悲慘世界的敘述及其背後魑魅魍魎及平庸的邪惡,還保有持之以恆的耐心?我們如何從故事的角度來重新理解集體創傷?

➤誰的牌局,誰的俳句

以較近期的冷戰開始,立陶宛作家Ričardas Gavelis的《維爾紐斯撲克》可能是最經典的控訴極權壓迫造成集體創傷的作品。以「撲克」為名,是藉由撲克來象徵遊戲中真假難辨、人人自危、虛張聲勢的變換莫測,直指活在蘇聯統治下、恐懼自己即將再度被迫害的懷疑猜忌和自我審查:生活在極權之下,一桌四人的賭局,每人手裡都有一副牌,盡是破損的花色與數字。

破碎,但仍足以編織出四套生存路數或劇碼。生存,因為死亡隨時在側。

一名叫做蘿莉塔的年輕女性死了,死因是個謎。第一人稱Vargalys,是一位被迫替蘇聯政府操縱的立陶宛傀儡政府做事的圖書館員。他的工作內容,是在整座城市都沒有電腦的情況下,進行「數位化典藏」。可怕的是,他懷疑自己可能因嫉妒和精神崩潰而謀害了蘿莉塔。

但果真是這樣嗎?第二敘述者Martynas傾向認為,是蘿莉塔的父親殺了她,而這位父親正是一名殘酷的KGB高官。到了第三敘述者女清潔工Stefanija那裡,她卻模糊地猜測是「他們/Them」,也就是掌權者的政治性暴力謀殺。最後,第四敘述者透過狗的視角,乾脆結論道,不論你怎麼拼湊,真相永遠無法得知。

每丟出一張牌、就死去一點。每虛張聲勢一次、換一回存活的籌碼。回想、臆測、沙盤演練。一場巨大的社會撲克,人人都想看對方的底牌,卻又害怕被人發現手邊所剩無幾。於是壓抑、欺瞞、年紀輕輕心靈卻已死亡。

生活變成生存遊戲,真相一直撲朔迷離。4個不可靠的敘事者各自出牌,提供不同的「版本」,但沒有一個能完全揭示「事實」。自己是何時變得不可靠的?自我也成為極權主義欺瞞本質的鏡像嗎?恐怖是他人的壓迫,還是自我的崩潰?

維爾紐斯城市本身是個「局」,也是個活生生的實體,有其自身的歷史、祕密和痛苦。女同事名叫蘿莉塔也不是意外,呼喚著納博科夫的《蘿莉塔》,陳腔濫調的老男人慾望著青春少女肉體的劇碼。仇女之至、卻被她吸引。她是禁忌,也是能動性。蘿莉塔之死,即為能動性之死。

《維爾紐斯撲克》寫作於1979-1987年期間、出版於1989年柏林圍牆倒下前夕。Gavelis提供的4種維爾紐斯的死亡版本,反映了整個社會的集體創傷。不同的死亡方式展現了個體在極權體制下心理崩潰的多種可能性。

這樣的文學,在今日讀來、厭女情節強大到難以下嚥,卻仍是一種歷史的銘刻。

➤奪不走的童真

同樣是對極權主義、文化身分、歷史創傷等主題的探討,但《西伯利亞俳句》呈現的方式截然不同,不是碎裂崩潰,而是悠哉童真而苦中作樂的能耐。

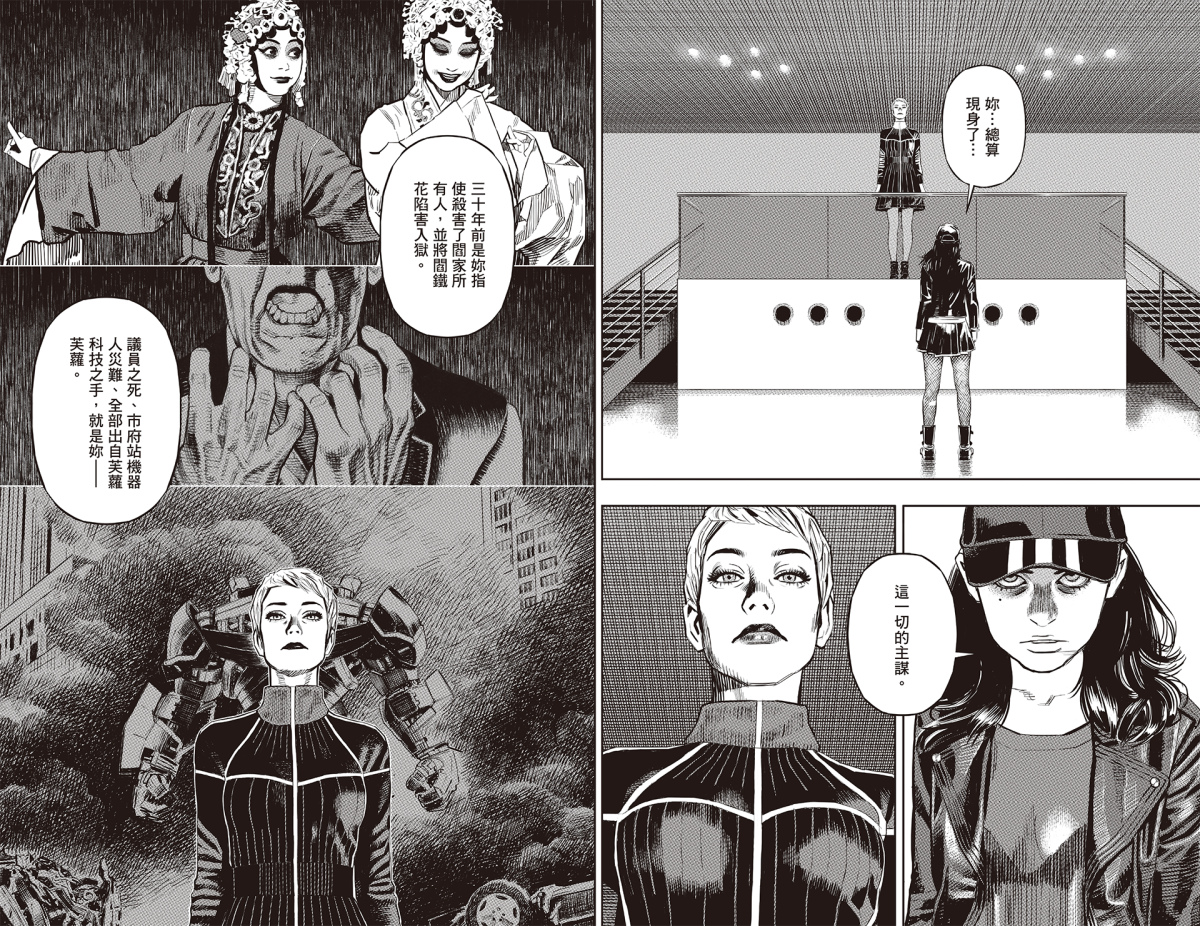

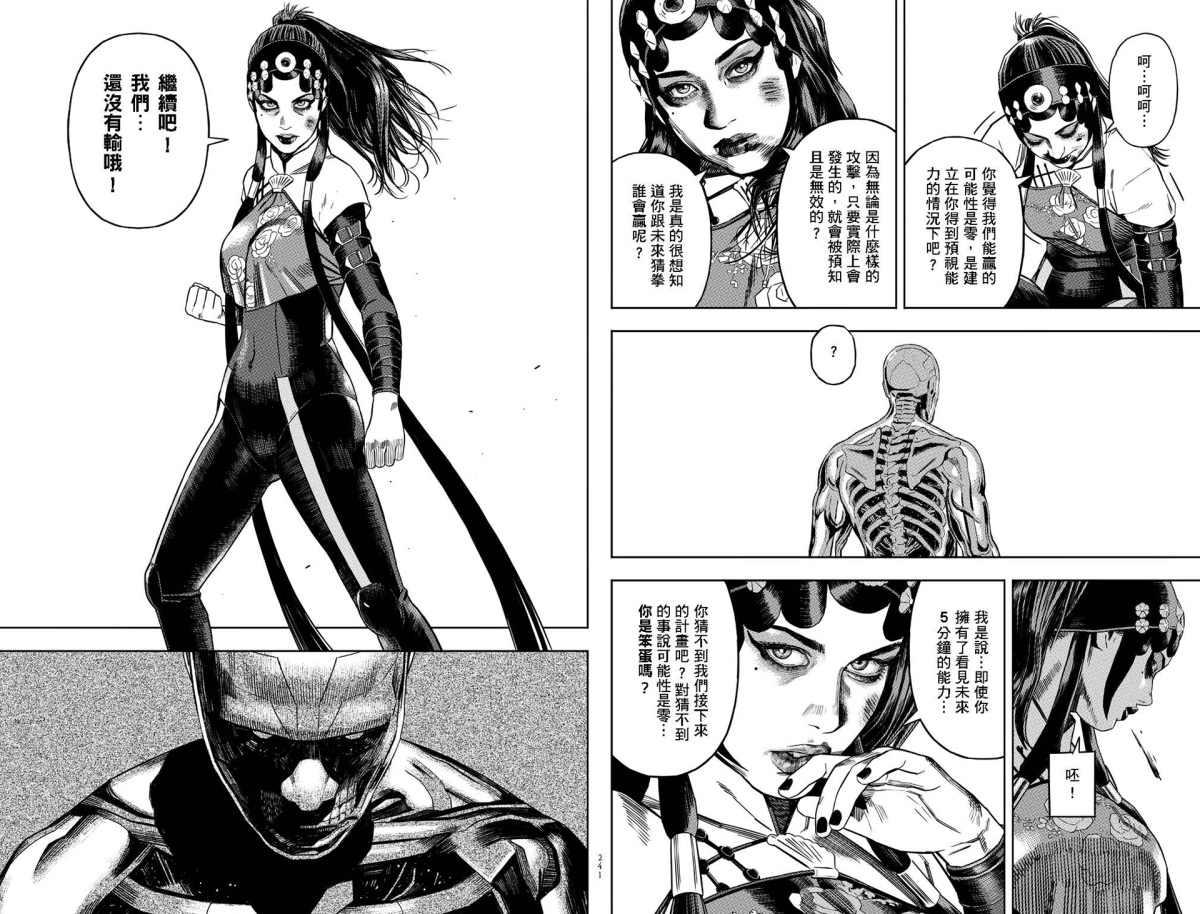

講述二戰時期的《西伯利亞俳句》,是一本溫柔卻不失深度的圖像小說。故事呈現蘇聯流放悲劇的圖像,透過孩童的視角,將沉重的歷史議題,轉化為日常的希望之歌。

所謂的孩童視角,正是取材於作家Jurga Vilė的父親在二戰時期被蘇聯流放至西伯利亞的親身經歷。插畫家Lina Itagaki則融合水彩與墨線,以童心未泯的奔放構圖,重現與重新詮釋一段被流放、被迫飢餓、被迫清寒的記憶。

凶神惡煞的士兵,可以被轉換成什麼?百無聊賴時,該玩什麼遊戲?感到憂心時,該唱什麼歌?被迫拆散的家庭與被製造出來的孤兒們,該如何面對未來?

之所以稱為「俳句」,乃出自主角男童的阿姨。書中她隨身帶著一本俳句詩集,寓教於樂。簡潔但雋永的俳句,一方面似乎呼應了孩童片面但清新的理解,另一方面也不至於忽視大人雋永的哀嘆。俳句在此意味著在清寒荒原中仍見尋常之美,在絕望中保持樂觀的天真與純潔。

《西伯利亞俳句》一書帶領讀者了解歷史創傷與個人生命史交錯的足跡,透過圖文並茂的形式帶出希望、想像與人性光芒。

從《維爾紐斯撲克》到《西伯利亞俳句》,我看見立陶宛版本的文學即是抵抗。無論是在故鄉,或是在異地,在苦難中,人們思索著活下來的方法。無論是壓抑無聲的吶喊,還是沉醉忘我的合唱,在苦難中,人必須懷有希望。●

Siberian Haiku

作者:尤佳.維列(Jurga Vilé)

繪者:板垣莉那(Lina Itagaki)

譯者:海狗房東

出版:八旗文化

定價:580元

【內容簡介➤】

作者簡介:尤佳.維列(Jurga Vilé)

立陶宛作家、翻譯家和電影編程師,現居西班牙。尤佳.維列曾在維爾紐斯大學主修法語語言學,並在巴黎第三大學主修電影與視聽媒體。她曾擔任多部電影的劇本指導、影展專員與翻譯人員,也是文化雜誌的自由撰稿人。

2017年,她創作、出版了第一本圖像小說《西伯利亞俳句》,該書獲得了多項國際重要獎項,目前已被翻譯為13種語言在世界各國出版。尤佳.維列寫作不輟,至今已出版11本書,讀者包括兒童與成人,並從事翻譯和參與許多教育推廣項目。

繪者簡介:板垣莉那(Lina Itagaki)

立陶宛插畫家、漫畫家和出版人。2017年至今擔任繪者出版的書籍共有9本,其中6本是根據真實故事改編,有8本在立陶宛和國外都獲得不少獎項肯定。

她於2003年在日本國際基督教大學取得國際經濟學學士學位,曾擔任日文譯者、跨國企業經理人,後來她轉而學習繪畫,2014年取得維爾紐斯藝術學院的平面藝術學士學位,首次擔任繪者的書於2017年出版。2022年與作家莫里斯.馬爾欽克維丘斯共同創立出版社Misteris Pinkmanas。

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量