漫射計畫》如果可以成為孫悟空,誰要當克林?《七龍珠》與世世代代少年的夢想與默契

➤超越一切的「強」

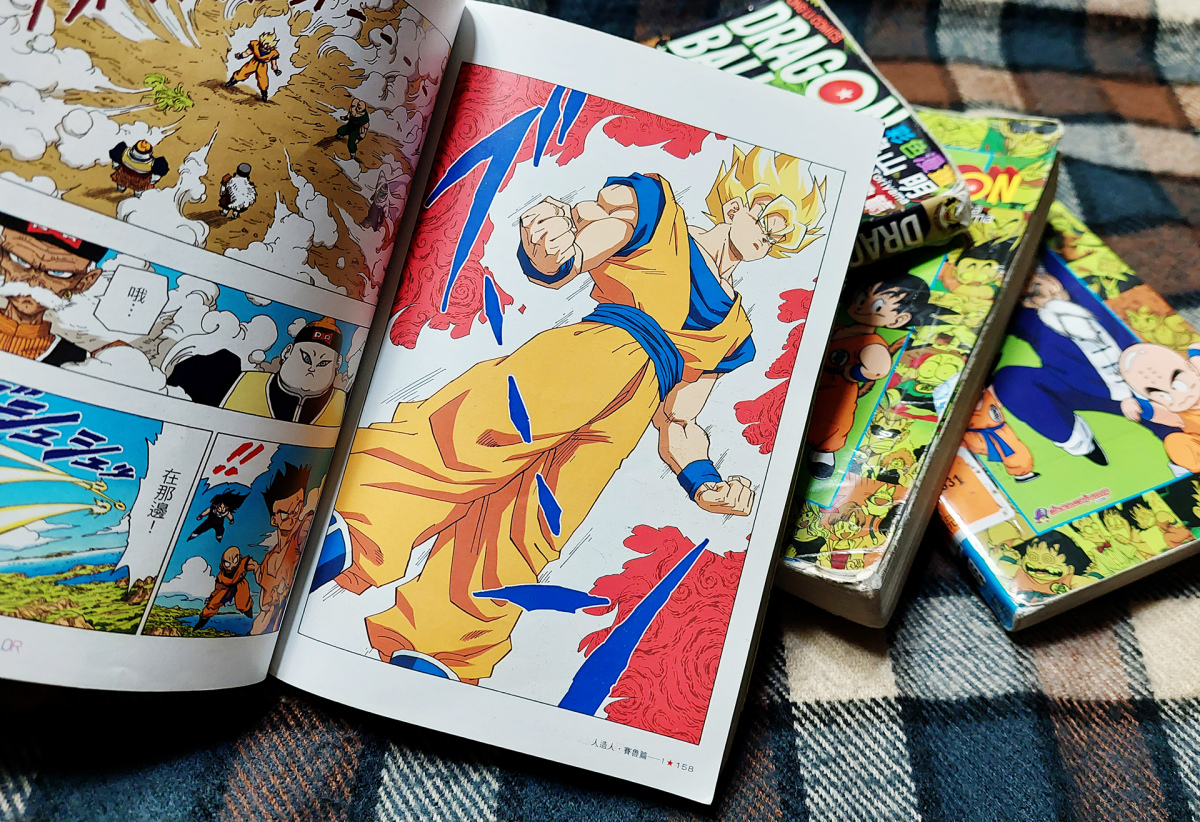

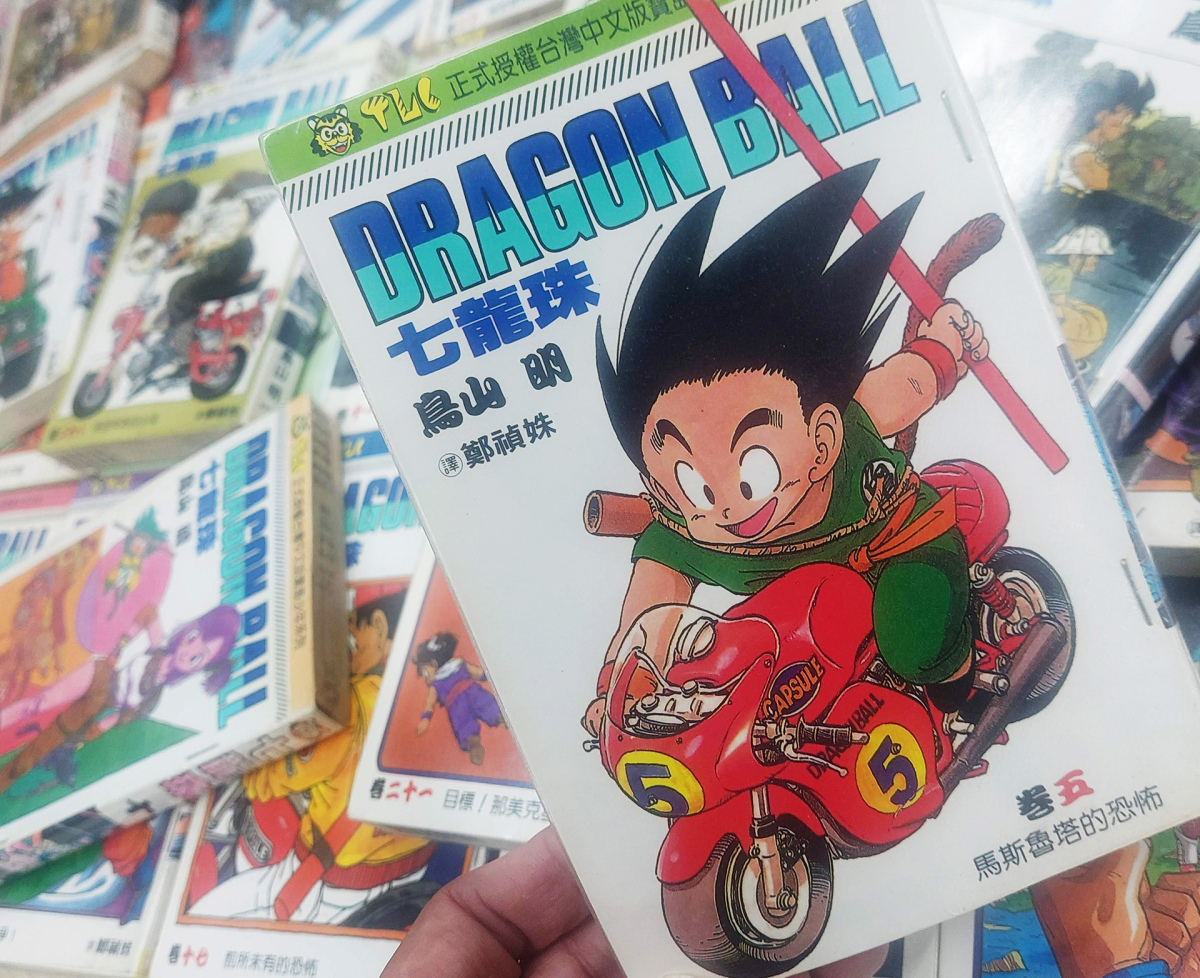

40年前(1984年)問世的《七龍珠》,已是好幾代孩子們的共同回憶了。曾是孩子的你,還記得什麼呢?龜仙人的修行試煉?天下第一武道會?(集滿七顆就可許願的)龍珠爭奪戰?還是規模愈來愈大跨越宇宙乃至複數宇宙的末日恐怖大王們侵略保衛戰?

最教人印象深刻的,必定還是那彷彿無止境的,對於「超越一切的『強』」的追求吧?漫畫家鳥山明塑造了一個又一個不可能超越的對手,逼使主角們(不只孫悟空,還有他的兒子們,與同樣流著賽亞人戰鬥血液的宿敵貝吉達)不斷置死地而後生。甚至真的死了,還可以藉由龍珠復活或以靈體參戰,展現純粹的「力量」打倒強敵,且幾乎無縫接軌迎接與下一個未知的嗜殺、殘酷強敵一戰……

「想變強」和「我可以有多強?」宛如青春期少年們懵懂信心才萌芽的頻頻自問,也伴隨著簡單得讓少年容易理解(或誤解?)且共感的焦慮:弱者只能徒勞掙扎;強者則全拿(包括龍珠和願望),可以好整以暇拿捏對手如螻蟻。其本質是非常個人欲望傾向的單純念頭驅動的。雖然,少年們長大後,或看過更多人和事、各式各樣作品後,就會認識到,這世界似乎並非這麼單純運作著。

➤以力量證明自己,宛如少年們萌芽的信念

永遠都會有「更強」的新敵人,簡直像是柯南或金田一只要登場必定召喚命案那般不容置疑的規律。在《七龍珠》的世界觀中,所謂強敵,只要透過主角們顯露混雜著恐懼與興奮的表情,伴隨獨白「好誇張的氣!」你就知道前面剛被打倒的狠角色「又」不夠看了。這個強敵甚至不需展現什麼特殊能力或招數,只要一抬手讓一個或數個星球消失就足夠。儘管如此,對悟空(們)來說,就算會輸,還是要先實際打一場看看。戰士的驕傲與尊嚴不可以輸。

主角們並非「不敗」,而是「終究會勝利」,「龍珠」的魅力則是來自一口氣「終回翻盤」的設定。澈澈底底輸過了,就是不斷提高強度的修行與再挑戰的新回合鐘聲。接著,藉由修行後的「變身」升級能力、超越自己,再驚訝地發現敵人也能變身升級了!絕境再度降臨。但讀者們都再清楚不過,悟空總是會(沒什麼道理也罷)重回力量頂點,消滅那些自我感覺良好、任意訂定又輕易毀棄規則的強大敵人。

少年們才剛剛意識到,力量會伴隨著成長展現魅力與影響,卻在現實中處處碰壁、不得不聽命於(大)人,或力量比自己更強的人(這個力量,可以更開闊地指向肉身、社會資源、經濟能力、知識或才華)。而「終究會勝利」的主角,正是少年們最嚮往的形象:以力量證明自己,並且只須專心致志於怎麼讓自己變強,不必顧慮其他。

➤自由拼裝文化符碼,從無厘頭到引發深刻共鳴

或許,鳥山明從來都是想打造一個與外界不同的單純世界──儘管他的作品中有許多任意取用自外界的各種文化產物與符號,或經他自由變形與拼裝成長過程中深受啟發與長時間沉浸的事物,比如香港武打電影、好萊塢電影、怪獸特攝片、機車、各種妖怪傳說……這些都是鳥山明(或他背後的《少年JUMP》編輯部)心心念念製造「不同」或反差錯愕的娛樂效(笑)果源頭。

可以說,那些被挪用的形象,都是用來揶揄或背離的,既錯覺相同,同時又全然不同。這早在鳥山明前一部大受歡迎的作品《阿拉蕾》(Dr. Slump,臺版譯名《怪博士與機器娃娃》),已運用得十分淋漓盡致──無疑也包括《七龍珠》最初也最關鍵的改編來處《西遊記》和《南總里見八犬傳》。

「變強」,在作品一開始也是為了創造、設計「不同」,或更精確地說是「出乎意料」(耍笨或搞笑)的設定選項之一。但在展開「天下第一武道會戰鬥淘汰賽」急速受到讀者歡迎後,鳥山明似乎逐漸體會到了另一些東西,開始節制無厘頭偏鋒,將「出乎意料」的概念發展為更加嚴肅、帶點(少年兄長提攜幼弟般)說教或鼓舞性質的鍛鍊主題。此外他也騰出篇幅呈現角色們的心聲──但不是什麼超越孩子理解程度的自我省察,而是讓角色輪番兼任戰鬥播報員,持續增幅戰鬥過程與勝負結果的巨大憂慮或恐懼,也牽動漫畫之外少年讀者們成長過程對於可能挫敗的忐忑。

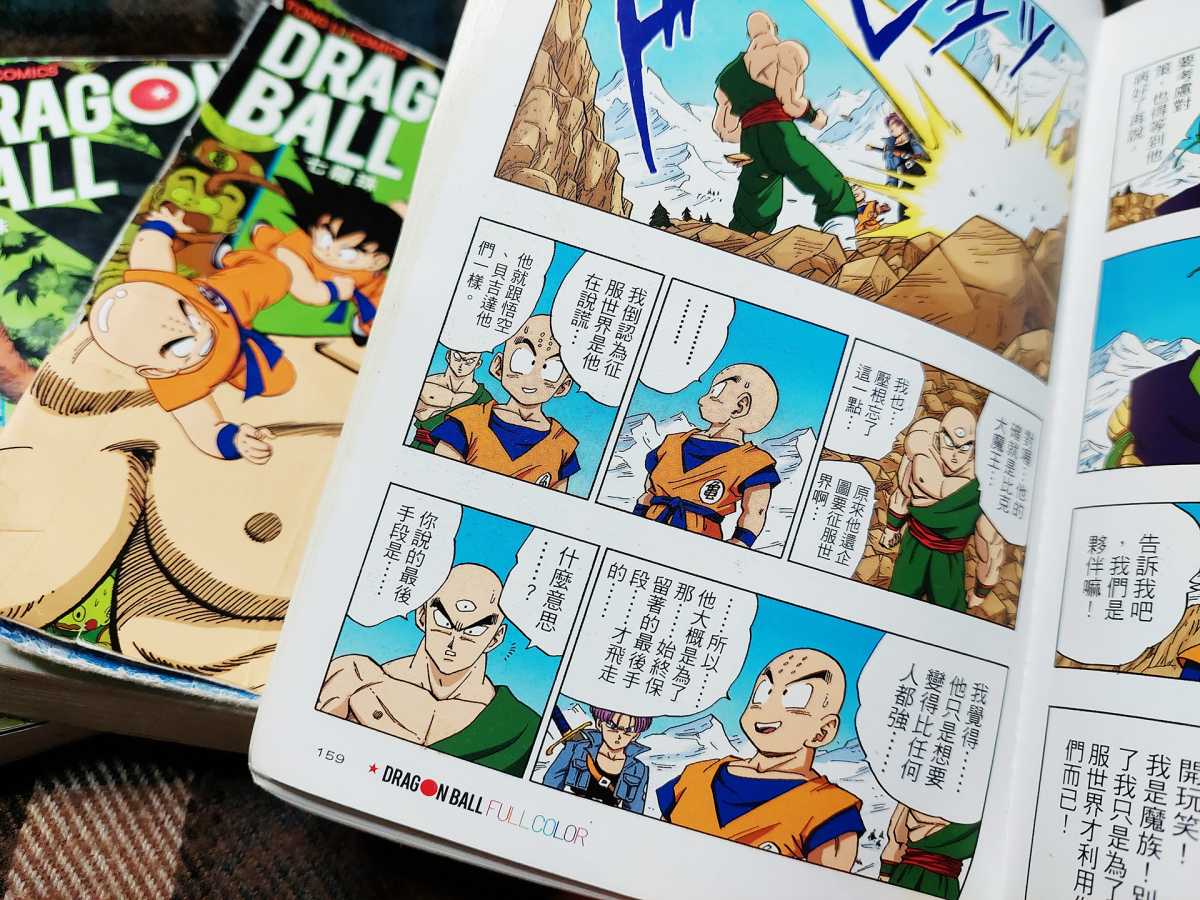

➤克林即是成為大人的世故

於是我總是想起克林。作為悟空最資深的戰友兼戰況播報員,也是多半時間只能逃但終究逃不掉的主要「普通人」(地球人)之一。他還是最早意識到自身能力成長有其限制,也最早被拿來突顯孫悟空「不普通」的角色。

我有時不免為克林這類角色總是太快、太早且頻繁地認知到自己與對手實力落差,而感覺疲憊傷感──那就是「成為大人」的世故(或,識時務)吧。即使難得出現他能從容對付的敵人與戰鬥,仍須仰賴他人的戰力才得以苟活──雖然(在大人的世界)還活著本身就可以說是一種勝利。

克林與無上限追求「強」的悟空互為一體兩面。永遠的少年悟空,從不知或不(必)在乎「限制」為何物,真是太犯規、太得天獨厚的設定!然而,這犯規、不合常理,既是鳥山明與讀者的孩子氣默契,更是少年們在現實中求之不可得的報償吧。●

《漫射報+》

|

本文轉載自國家漫畫博物館籌備處同意刊登,原標題與連結為「漫言堂》如果可以成為孫悟空,誰要當克林?《七龍珠》與世世代代少年的夢想與默契」。

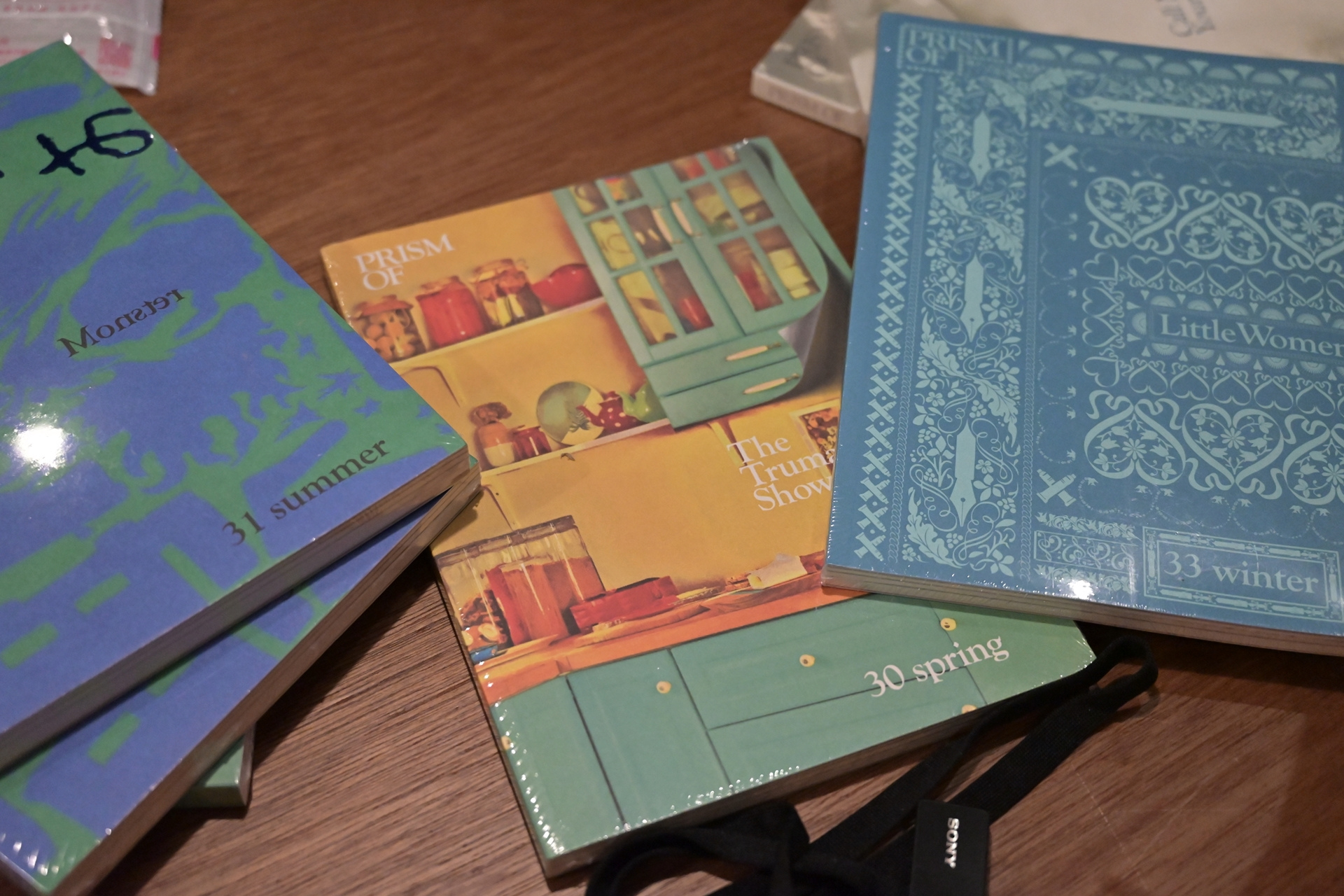

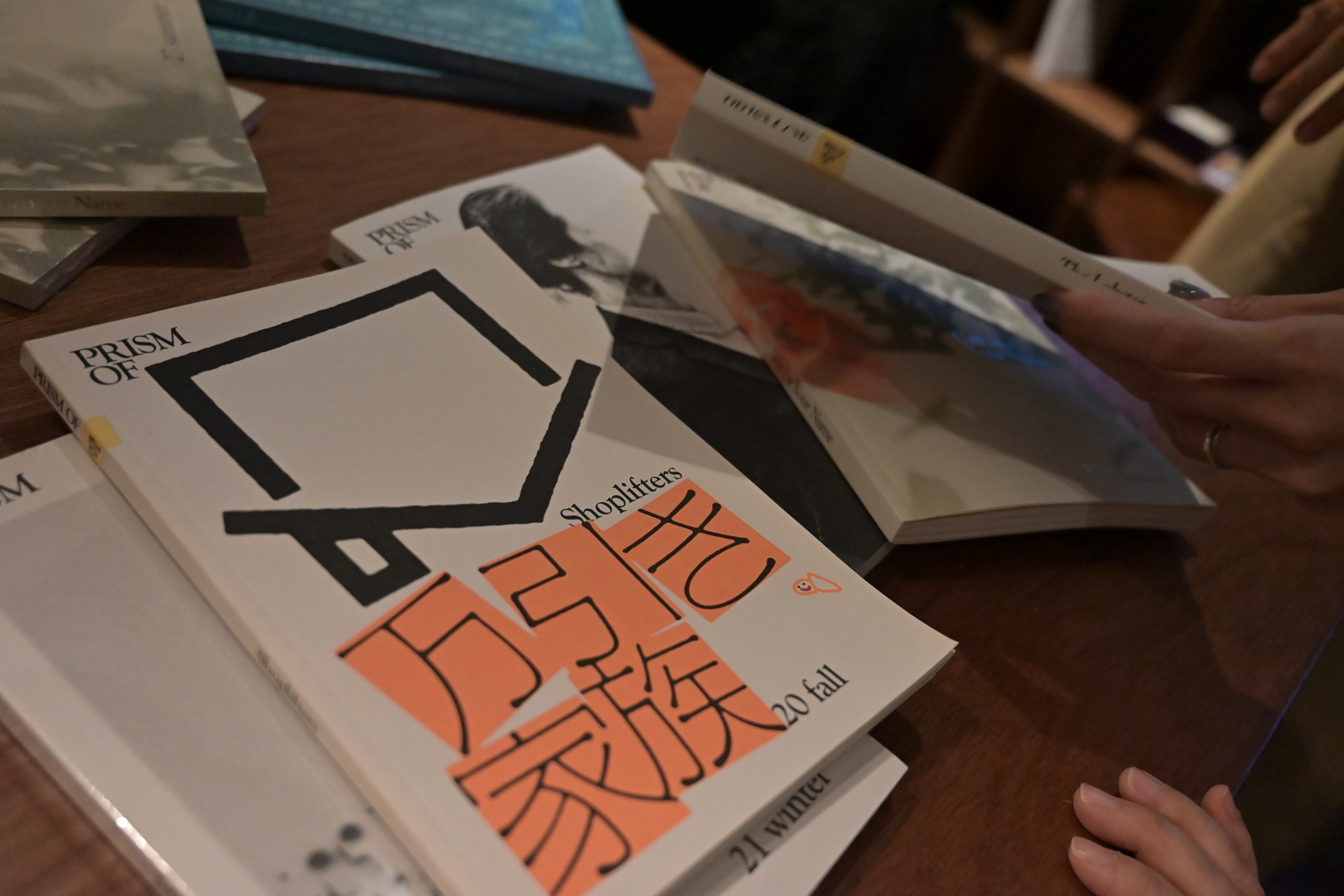

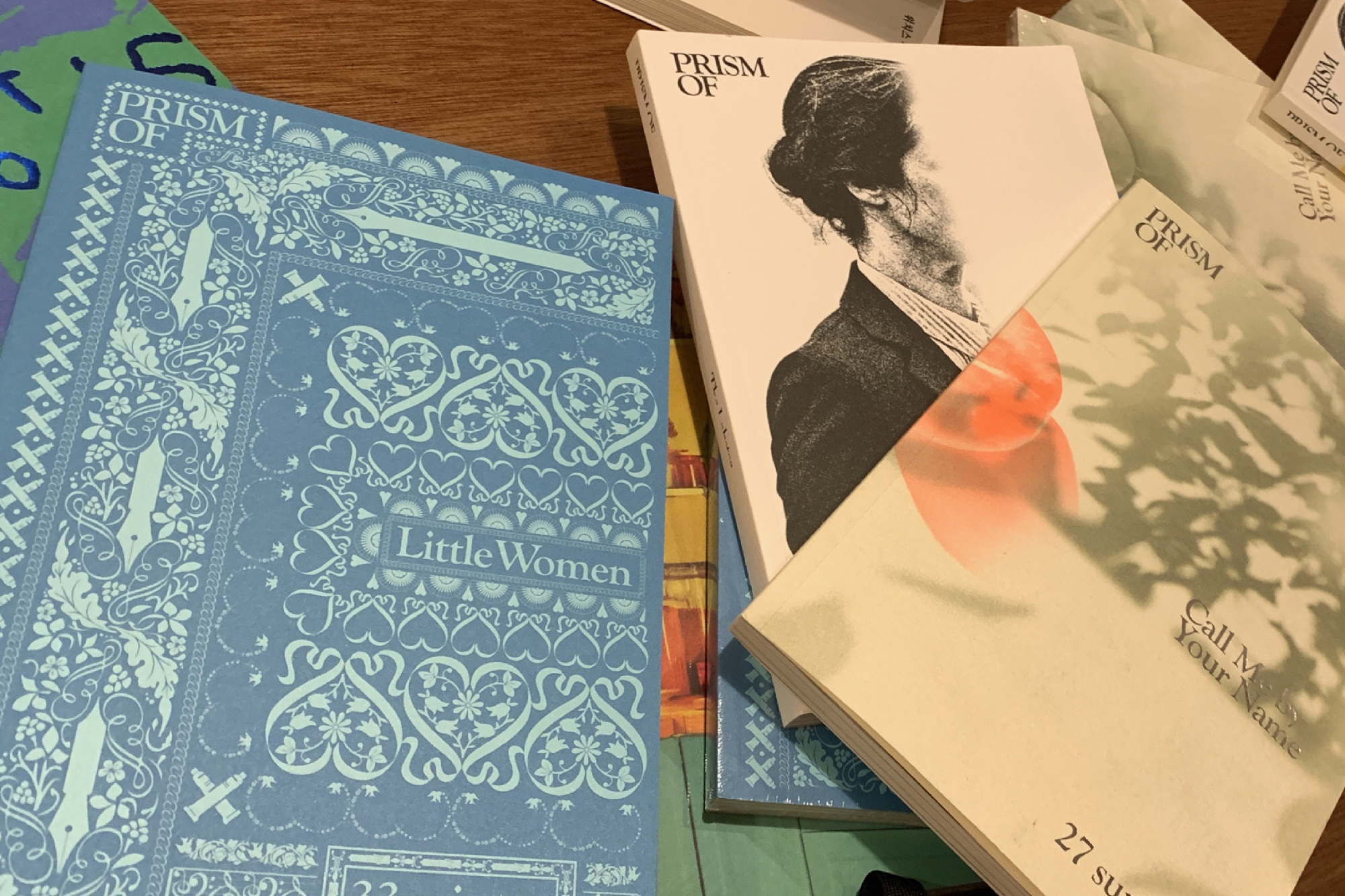

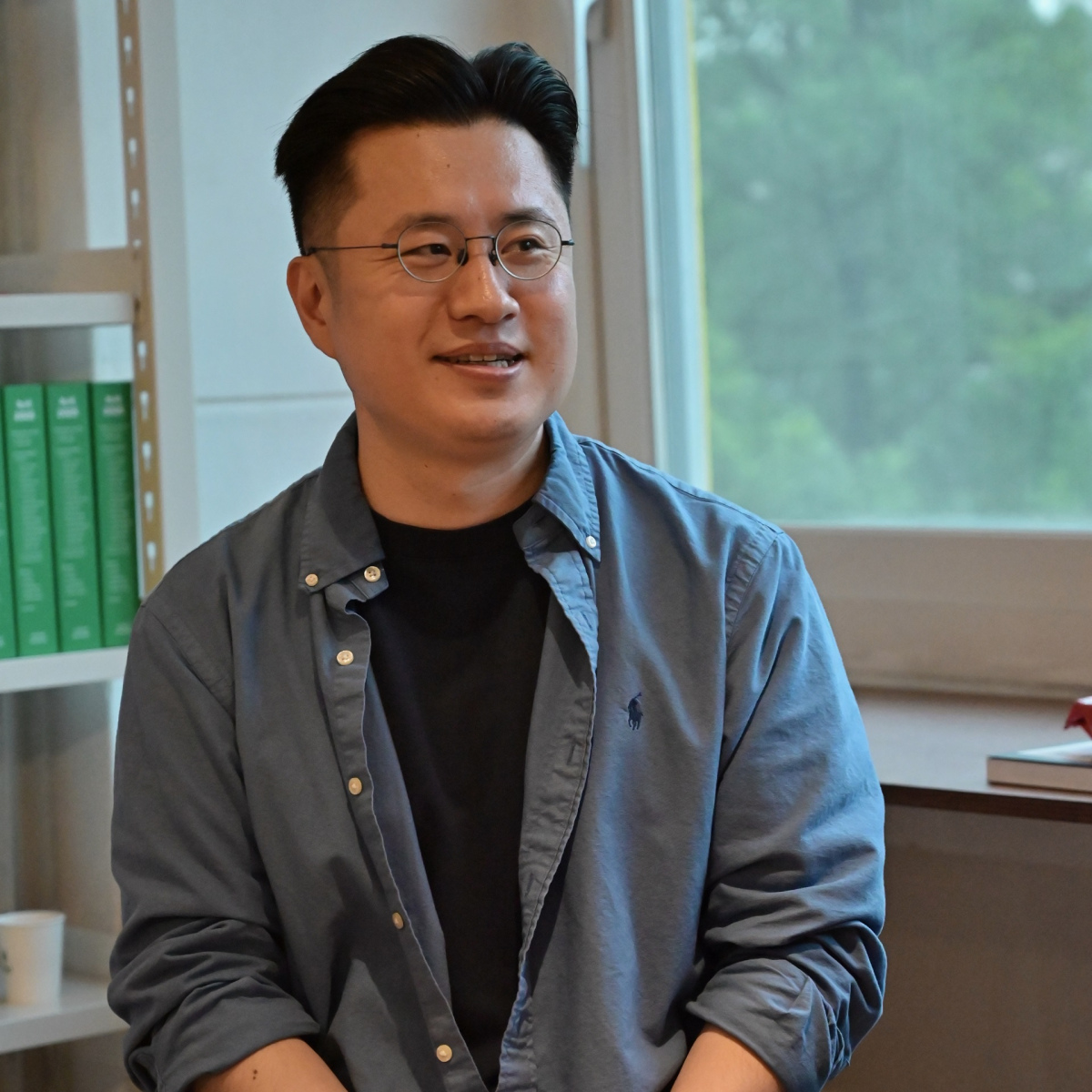

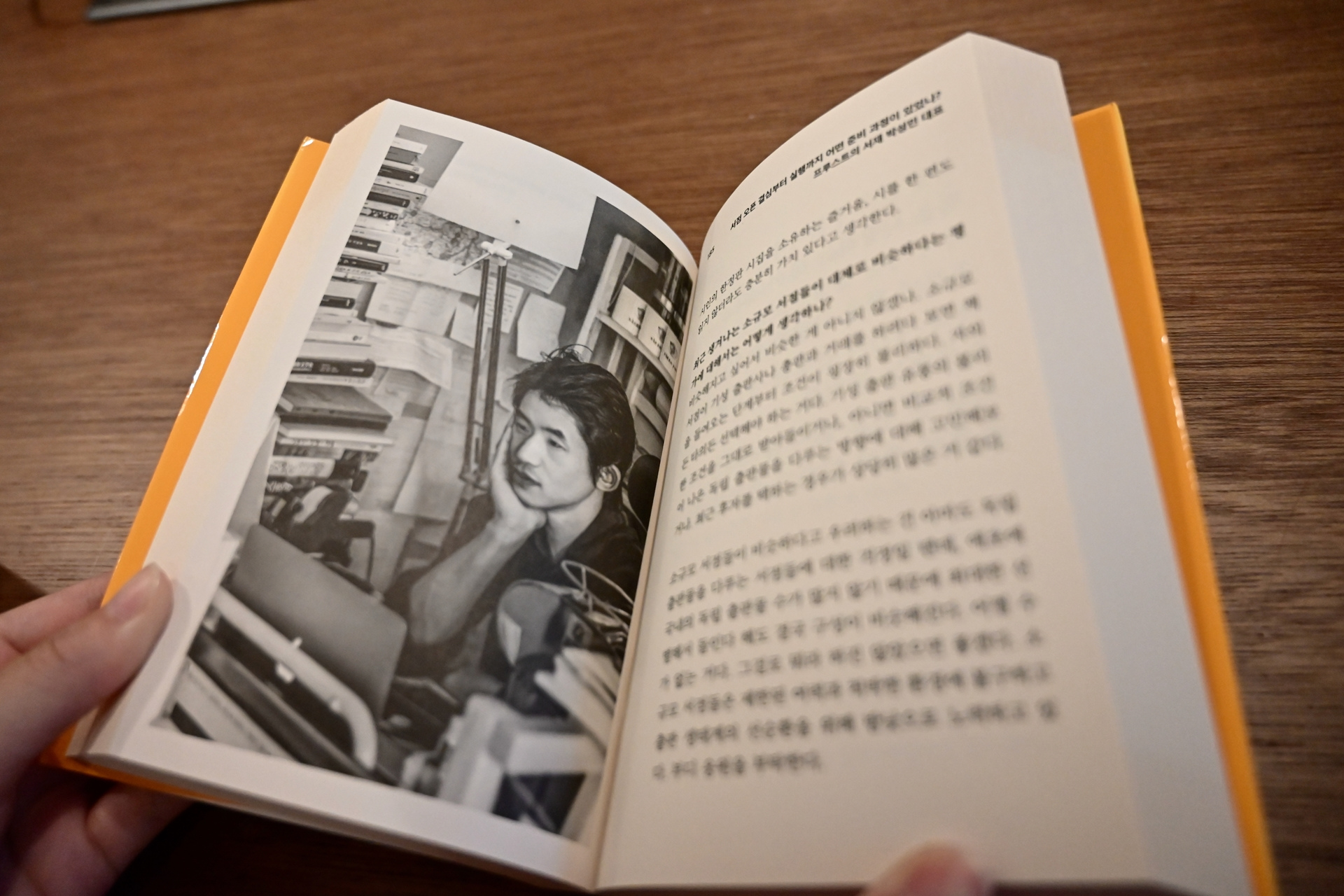

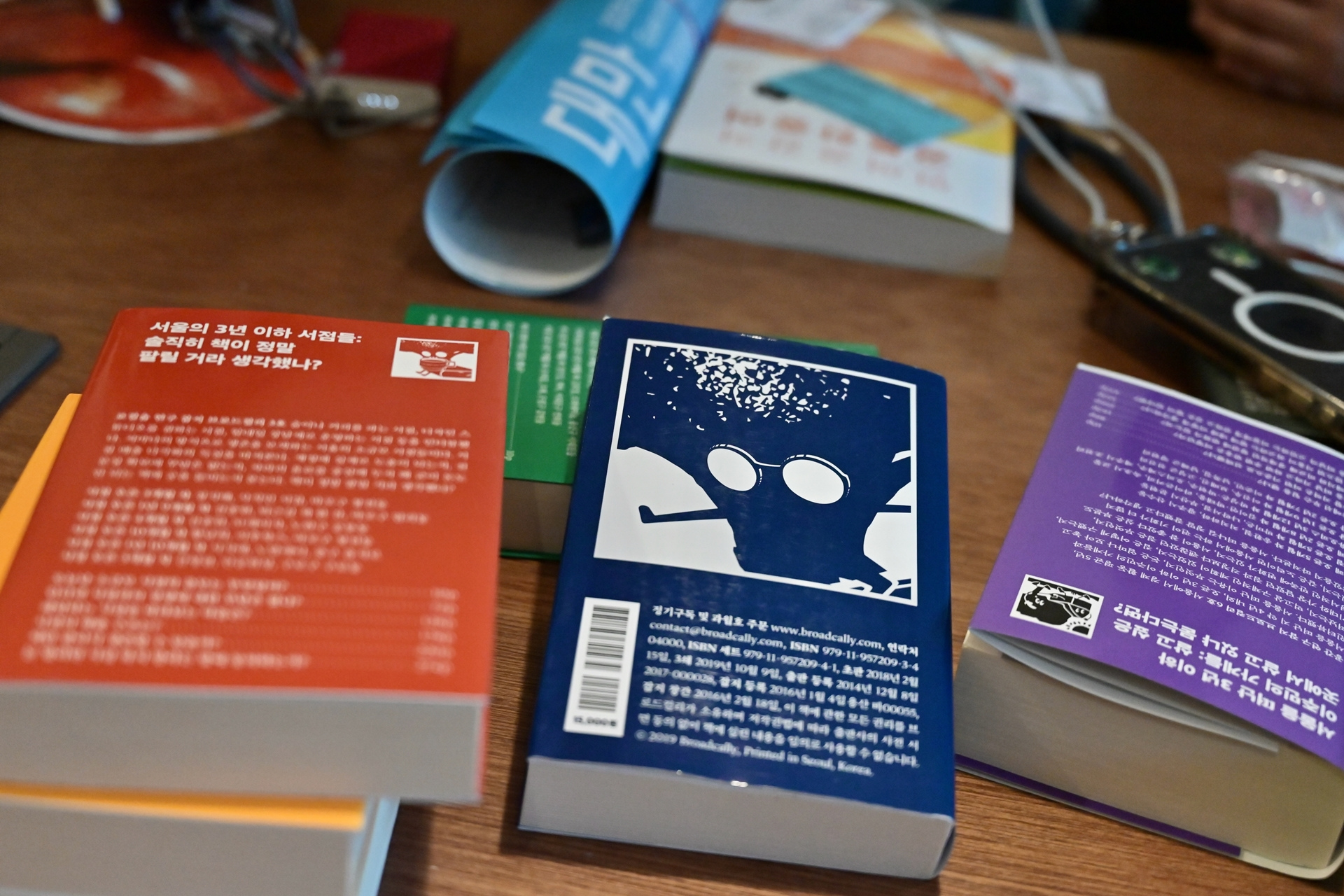

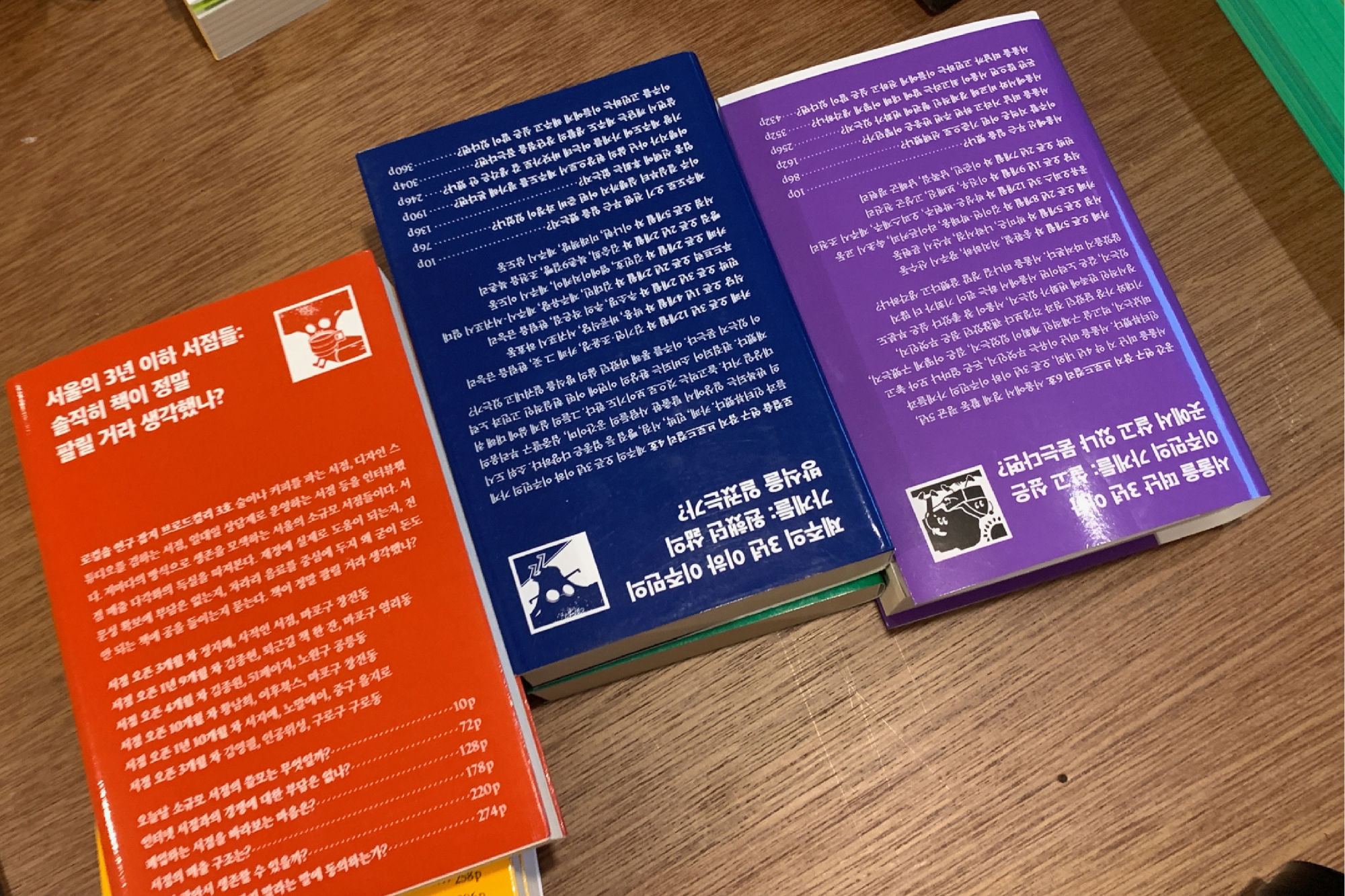

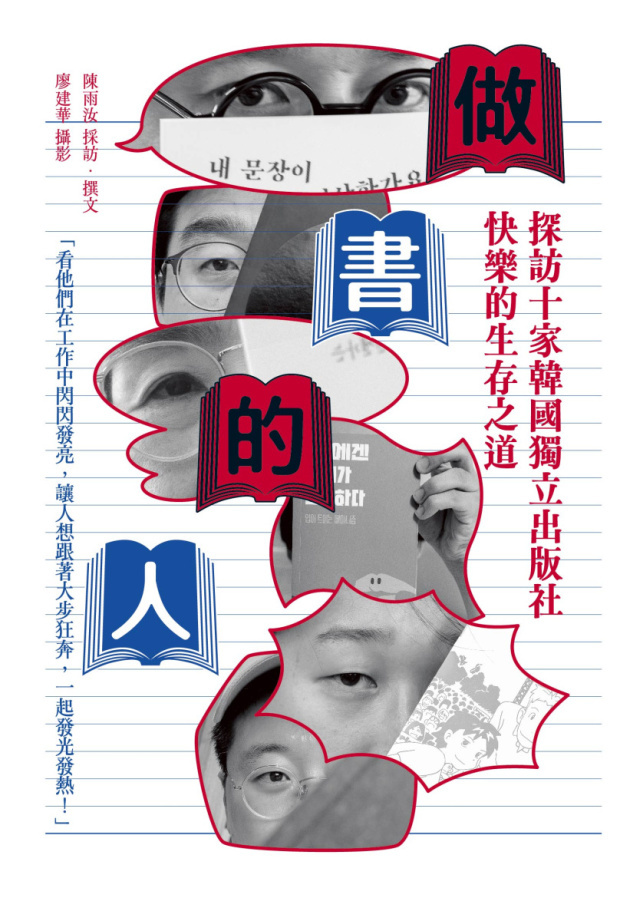

做書的人:探訪十家韓國獨立出版社快樂的生存之道

做書的人:探訪十家韓國獨立出版社快樂的生存之道

英美書房》臺灣文學闖出國際!李旺台《蕉王吳振瑞》英譯版獲Foreword雜誌獨立出版獎,及其他藝文短訊

【得獎消息】

➤臺灣文學海外再傳獲獎!《蕉王吳振瑞》(Banana King NGÔO TSÍN-SUĪ)英譯版獲美國Foreword雜誌獨立出版獎歷史小說類銅獎、多元文化小說類入圍決選。《蕉王吳振瑞》是資深媒體人李旺台的長篇小說,曾獲第4屆臺灣歷史小說獎,敘述一名農家子弟如何在日治時期將臺灣打造成香蕉大量外銷的黃金島,卻又因捲入政變,轉眼淪為媒體筆下剝削蕉農的惡人。

這部歷史小說改編自1969年高雄青果社冤案,為讀者提供大量細節,藉故事讓讀者認識臺灣史上這段艱難時期。李旺台筆下的蕉王成為當代臺灣成功人物象徵,各種挑戰交織的跌宕人生格外引人入勝,其故事既有生命啟示,也提醒讀者對威權政府的戒心。英譯版由譯者史天慕(Timothy Smith)自中文、客語、台語與日語翻譯而成,譯文以自然、現代的英文呈現,同時盡可能保留原文的語言特色,並附上註解。

Foreword INDIES書籍獎自1998年創立,專為表彰獨立出版社與自費出版的優秀作品。由每年掌握數百萬冊圖書採購決策權的逾百位圖書館員與書商擔任評審,經嚴格評選出涵蓋56個類別的金、銀、銅獎得主,深受業界高度重視。入圍與得獎作品將在Foreword Reviews各大平台曝光,觸及國際媒體、圖書館採購、書商選書與廣大愛閱者,更有現金獎、行銷工具包、國際活動展示與品牌宣傳機會。

➤2025年女性文學獎公布得主,兩位得主皆可獲得3萬英鎊的獎金。小說獎由Yael van der Wouden的首部小說《The Safekeep》獲得,描繪壓抑慾望與對二戰歷史的集體失憶。評審形容本書結合歷史、懸疑與真實感,揭示戰爭與大屠殺中鮮少被小說觸及的面向,同時也是一段細膩的愛情故事,展現作者對親密關係與情慾的描寫功力。

《The Safekeep》以二戰結束15年後的荷蘭為背景,描繪一場在暗流中澎湃堆疊的心理角力。女主角Isabel在亡母的鄉間別墅過著獨居生活,講究自律與規律,一切井然有序。然而,當她的兄弟Louis將有些笨手笨腳的新女友Eva送來避暑暫居,Isabel長年壓抑的慾望與控制慾受到挑逗。炎熱夏季的緊繃氛圍下,兩位女性之間的微妙關係逐漸升溫,塵封的歷史真相也逐漸揭開⋯⋯這是一部交織扭曲慾望、歷史陰影及令人意想不到的復仇小說,懸疑張力與細膩情慾描寫,令讀者欲罷不能。

非小說獎得主《The Story of a Heart》,是醫師暨作家Rachel Clarke對器官捐贈背後人性故事的深入探索。書中以9歲女孩Keira的不幸意外為起點,她在車禍中重傷,雖身體機能陸續衰竭,心臟仍持續跳動。Keira的家人在悲痛中決定捐贈她的器官,將這份生命的禮物傳遞給同齡的Max──因病毒感染、心臟瀕臨衰竭、已住院近一年的男孩。

書中記錄這段跨越兩個家庭的生命交會,也回顧了跨越世紀的移植醫療發展歷程。從外科醫師、免疫學家、護理人員到無數科學家們的努力,讓這份移植奇蹟得以實現。評審形容本書「權威而動人、研究詳實、敘事精湛」,展現出面對死亡時的人性光輝、對摯愛的告別與延續生命的堅韌愛意,並深具啟發性。

➤專門獎勵39歲以下青年作家的「狄倫湯瑪士獎」(Dylan Thomas Prize)得主出爐,巴勒斯坦作家雅絲敏・札荷(Yasmin Zaher)以她的第一本小說《The Coin》驚豔評審團獲獎。故事中,女主角「她」從巴勒斯坦移居美國,白天在幫助中低收入戶的公益學校教書,下班後和外號「風衣」的男子合作,用轉賣愛馬仕柏金包的直銷騙局打破上流社會的規則。

面對移居前後生活和價值觀驟變,「她」夾在截然不同的世界之間,只有在每天花上3至4小時徹底清潔身體每一寸的儀式中,才能享有片刻安心。然而,背上那一方她無法搆及的不潔皮膚,像灼熱的硬幣逐漸刺痛她的神經,成為她陷入瘋狂魔的開端。

雖然目前國際局勢令人難以忽視,但札荷最怕她的小說只因巴勒斯坦人身分受關注——讀者會發現,女主角「她」非但不是人們想像的完美受害者,反而更接近加害者,刺激更多想像空間。評審肯定札荷的精準行文為故事增添複雜性和張力,面對創傷的幽默感大膽又飽含詩意,超越了國界。

【產業消息】

➤空氣懶洋洋,身體熱到無法動彈?一起來場不須動腳,只須動腦的閱讀任務挑戰吧!美國圖書館素有鼓勵兒童閱讀的夏日閱讀挑戰,近年各地書店和書業組織也加入行列。舊金山獨立書店Green Apple Books和當地社區藝術組織Friends & Neighbors合作,去年推出主打成人讀者的挑戰任務,引起廣大迴響,在3個月期間募集到閱讀時數達18,600小時,共計閱讀2,900冊,總頁數高達81萬7000頁!

《紐約時報》今年列出10項任務,各位書蟲在秋日來臨前能完成幾項呢?

【新書快報】

➤「成為母親」是女性此生的必經之途嗎?澳洲作家Lucy Nelson的短篇小說出道作《Wait Here》細膩描寫不同階段的女性人生經驗。書中主角的共同點是都沒有生兒育女,但她們的人生並未因此失去重心,這只是她們眾多的人生選項之一。

書中有些人選擇不生,有些人則受命運或身體所限,各自面對無子的心境輕重不一。多元的家庭型態與親密關係模式在本書紛呈:有人照顧起他人所生的孩子,有人則以相互幫助的深厚友誼建構屬於自己的歸屬。某些篇章描繪了失落與渴望的溫柔哀愁,但角色們多半能在悲傷之外拾獲自由與喜悅。Nelson筆下角色百花百色,年輕角色更是幽默犀利,整部作品在敘事結構與風格上也大膽多變,展現開闊而溫厚的視野。

摩里森身兼編輯與作家,白天為他人編書,夜晚撰寫《最藍的眼睛》、《所羅門之歌》等經典,Dana A. Williams的新書《Toni at Random》透過摩里森與負責作家的信件、內部備忘錄,還原她在蘭登書屋20年的編輯日常:在會議桌上為黑人作家據理力爭、與作者並肩熬夜修稿3天,面對拖稿作者又是如何剛柔並濟把稿催到手。

書中不僅描繪摩里森鮮為人知的另一面,更還原 20 世紀出版業的運作細節、書稿誕生的辯證過程與幕後人情張力,讓讀者一窺編輯之道的精妙與現實。

➤以《信任練習》獲美國國家圖書獎的蘇珊・崔(Susan Choi)近日推出新小說《Flashlight》,從一名父親的失蹤,探究歷史洪流如何推弄人的抉擇。主角Louisa是獨生女,她的雙親也早已和原生家庭切割:父親是在日本出生長大的韓國人,祖父母相信平壤政府的戰後承諾而投誠北韓,從此失去音信;母親Anna來自美國中西部,在年少輕狂的冒險後與家人形同陌路。某年夏夜,10歲的Louisa和爸爸在海邊散步,稍晚卻被人發現她全身溼透、幾乎沒了呼吸,而帶著手電筒的父親則不見蹤影。失去摯愛令Louisa和Anne痛苦不堪,也讓兩人更加緊密。父親究竟在哪?是生是死?決定命運的是必然還是偶然?●

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量