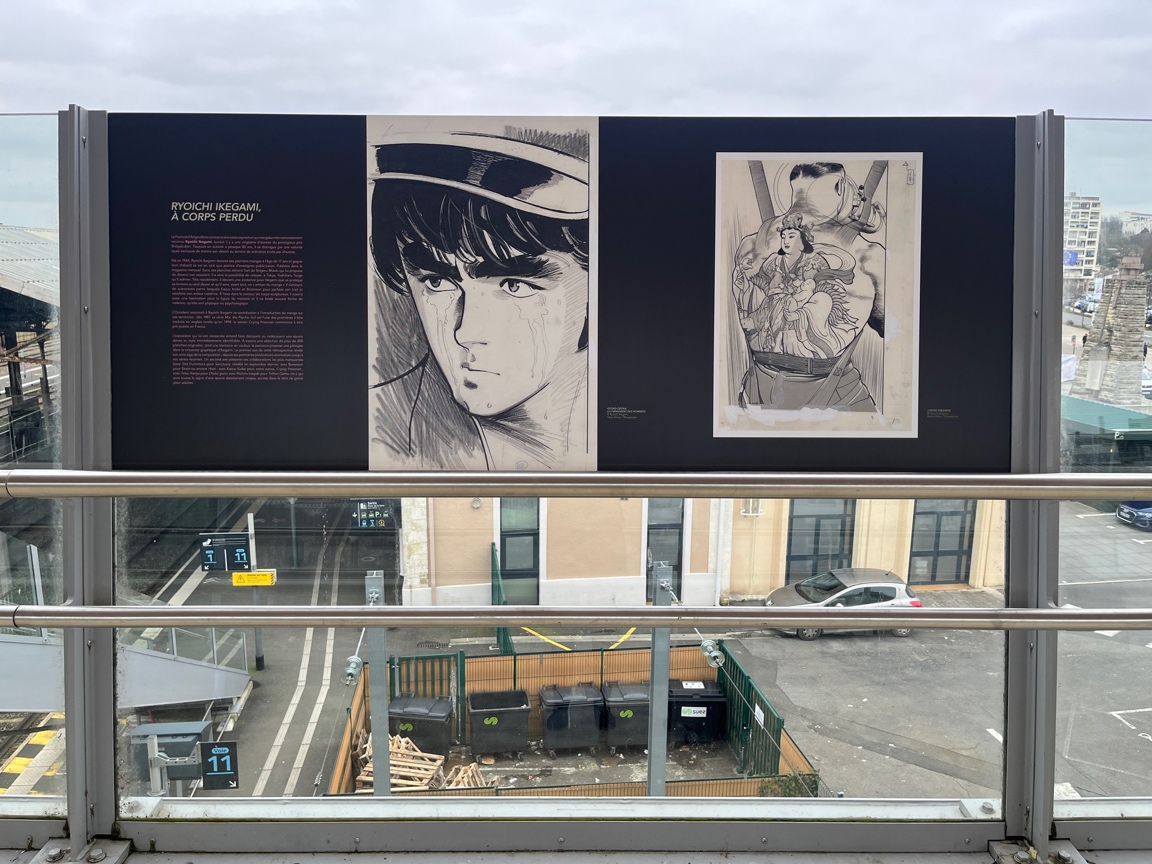

台漫歐洲新契機.他山之石》《進擊的巨人》原稿展策展術ft.安古蘭亞洲區藝術總監Fausto Fasulo

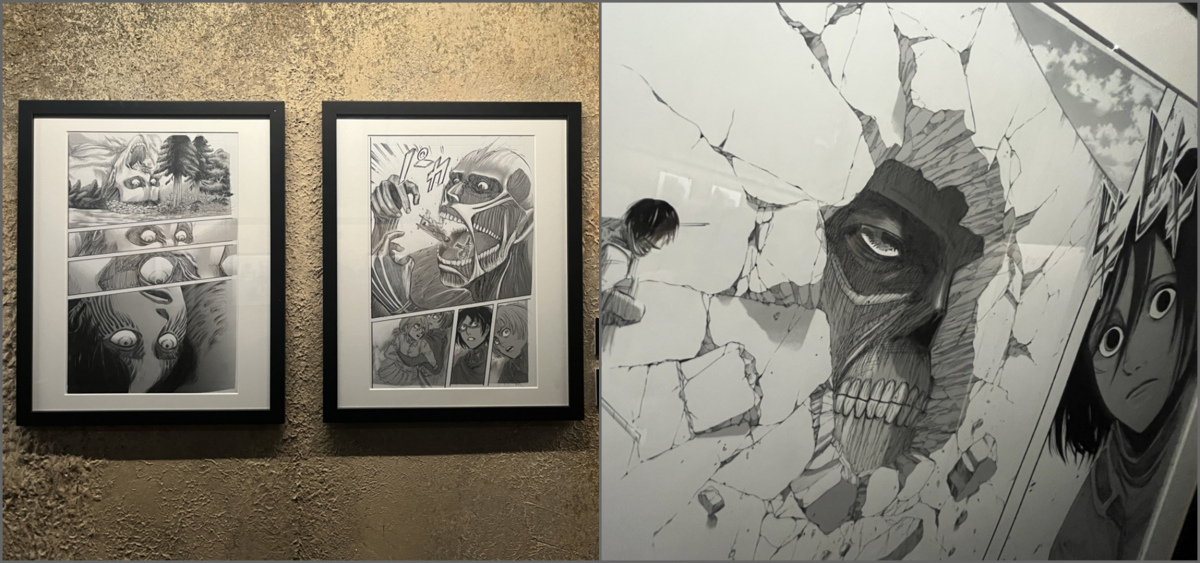

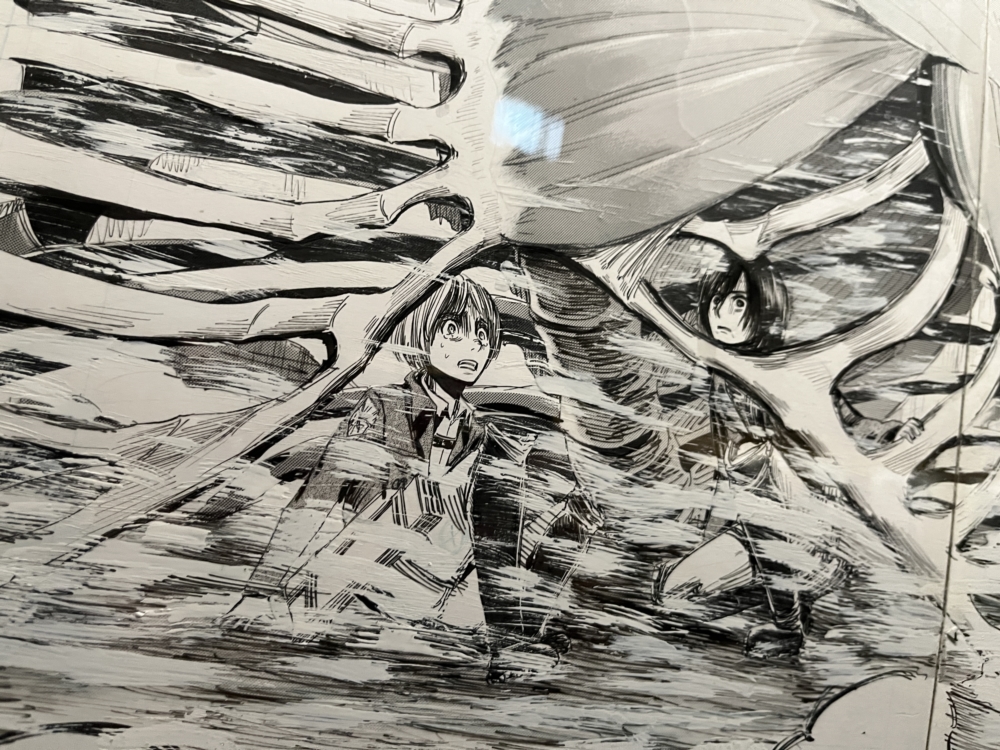

1月底的法國安古蘭小鎮冷得要命,但有個地方卻是炙熱的。長長的排隊人龍繞過一圈又一圈,來自全球各地的人來到這個冷得要命又遠得要命的小鎮,他們的目的都只有一個:來看巨人。沒錯,就是日本漫畫家諫山創的《進擊的巨人》。短短4天展期,每天上午11點到傍晚6點,足足吸引了1萬5000人進場。

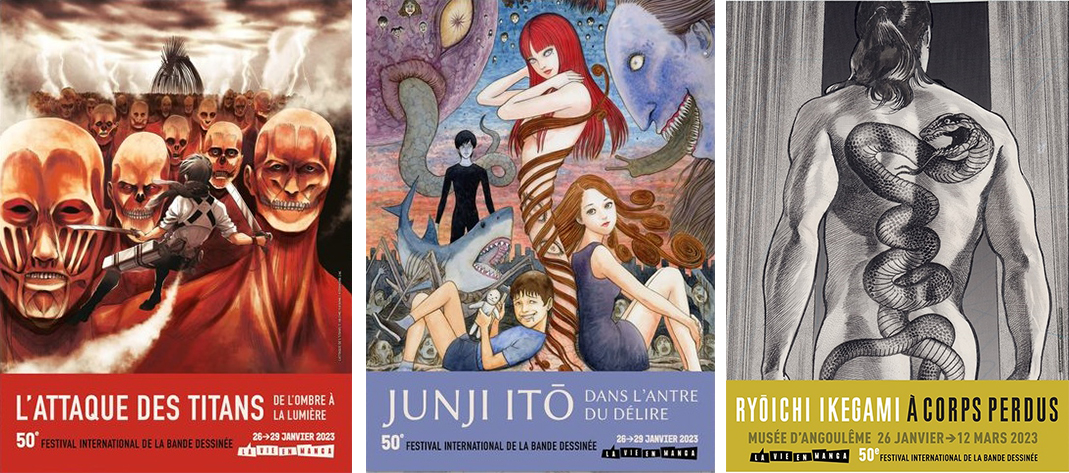

這是今年法國安古蘭國際漫畫節的現場,今年恰逢第50屆,這大概是歷屆最豪華的陣容了。安古蘭策展團隊同時邀集日本漫畫家池上遼一、伊藤潤二與諫山創,簡直像是日漫驚喜禮包,開箱後是滿滿的讓觀眾歎為觀止的原稿,還有策展人的奇思妙想。其中最受矚目的是《進擊的巨人:從黑暗到光明》展,這個展不只單獨售票,還需要提前預約,時段更是早早就被一搶而空。

在安古蘭漫畫節期間,我們也專訪了該展策展人Fausto Fasulo,他同時也是法國安古蘭漫畫節亞洲區藝術總監,而他另一個更為人知的身分,則是專門深度報導日漫的法國雜誌《ATOM》的創辦人。去年他也在同一場地,策劃了日本漫畫家藤本樹展覽,同樣成為當年度的話題展覽之一。

在具指標性的第50屆安古蘭漫畫節,Fausto為什麼鎖定池上遼一、伊藤潤二與諫山創三位漫畫家?又是如何打造出超高人氣的《進擊的巨人:從黑暗到光明》展覽?讓我們一起來聊聊,歐洲策展人如何做一檔日本漫畫展。

Q:今年的展覽滿驚人的,安古蘭漫畫節同時邀到池上遼一、伊藤潤二與諫山創,您是如何選件的?

Fausto Fasulo:我們先談《進擊的巨人》展吧。我好幾個月前就打算做這個展了,其實去年就很想做,但因為Covid-19疫情的關係,請作者來的流程變得很複雜,與出版社的合作也變得比較困難。因為在那個時候,大家都還不太想參加實體活動,類似的國際活動也不知道如何進行。在去年第49屆漫畫節結束時,我們希望重新跟講談社討論這個可能。

我因此去了一趟日本,大概是去年4月左右,當時要取得簽證還是滿困難的。後來我終於拿到簽證,飛到日本跟講談社見面,我們真的很希望能邀請諫山創來參加第50屆的漫畫節,很希望能舉辦一場大展。講談社問我們過去做過些什麼?我把去年藤本樹展覽紀錄展示給他們看,他們非常驚艷,但因為疫情還不明朗,他們也無法保證可讓我們辦《進擊的巨人》展。

我們就繼續等,大概5、6月時又繼續溝通。我們真的很想做一場非常大的展覽,而且這是安古蘭漫畫節的第50週年,如果諫山創先生能來的話,真的會非常棒。終於在7月,我們得到肯定的答覆。雖然當時時間已經非常緊迫,但講談社也只能先確定可以展覽,等作者確定可以來,是9月的事了。

我跟你們一樣都是看日漫長大的,也都是諫山創、池上遼一、伊藤潤二的粉絲。在50週年的選件上,確實有我個人的喜好在裡頭。我真的很開心能邀請到他們!當然還有一個理由是,我們真的非常希望把這些重要的作者都集結起來參加50週年的漫畫節,我們是有意識去做這件事的。也就是說,我希望日漫會是第50屆安古蘭國際漫畫節的象徵。但真正集合了這三位名家,完全是出乎意料之外的幸運。

Q:《進擊的巨人》展覽位置在多媒體圖書館地下展室,展覽主題命名為「進擊的巨人:從黑暗到光明」,一共展出超過150張原稿,這個規模真的很驚人。您如何決定展覽的方向?

Fausto Fasulo:關於這個展覽的想法,我們希望有別於其他辦過的展覽。之前東京辦過第一次的巨人展,第二個展覽叫做「進擊的巨人展Final」,這個展後來還到新加玻等地巡迴。所以我們不希望挪用過去展覽用過的概念,我們想要在安古蘭做具有原創性的展,一個完全創新的展。

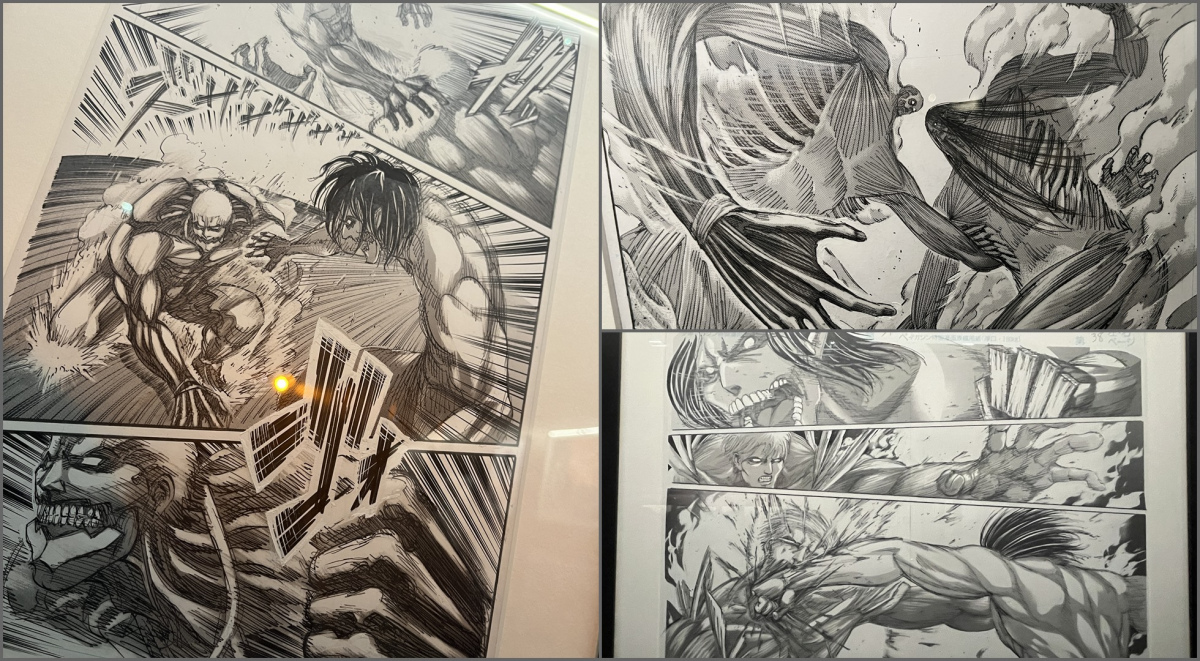

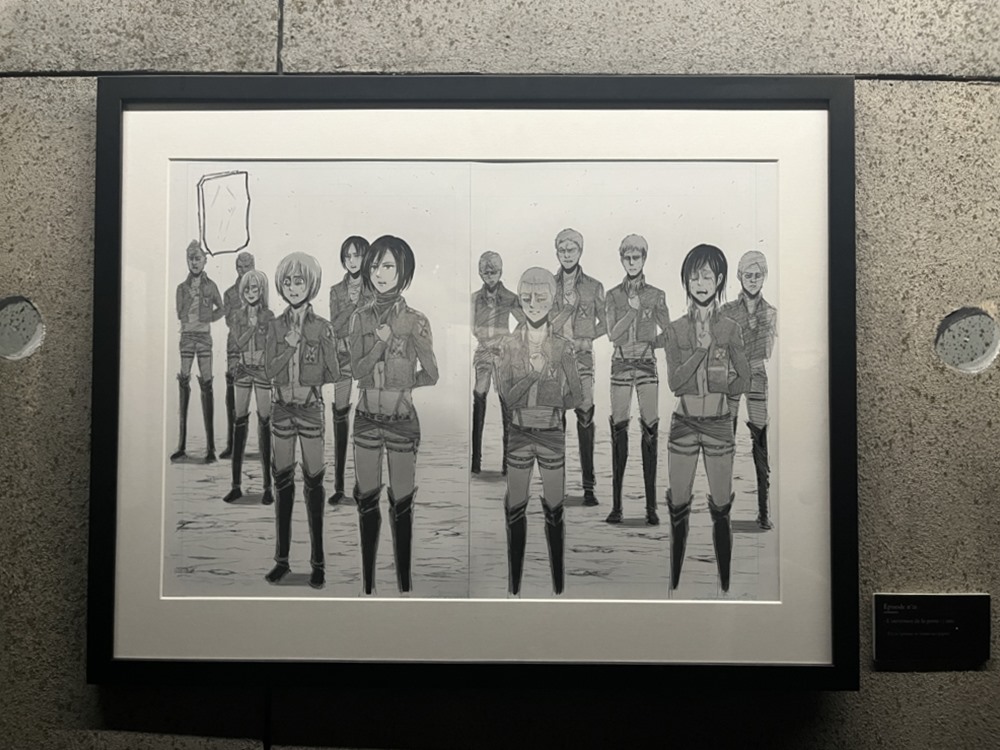

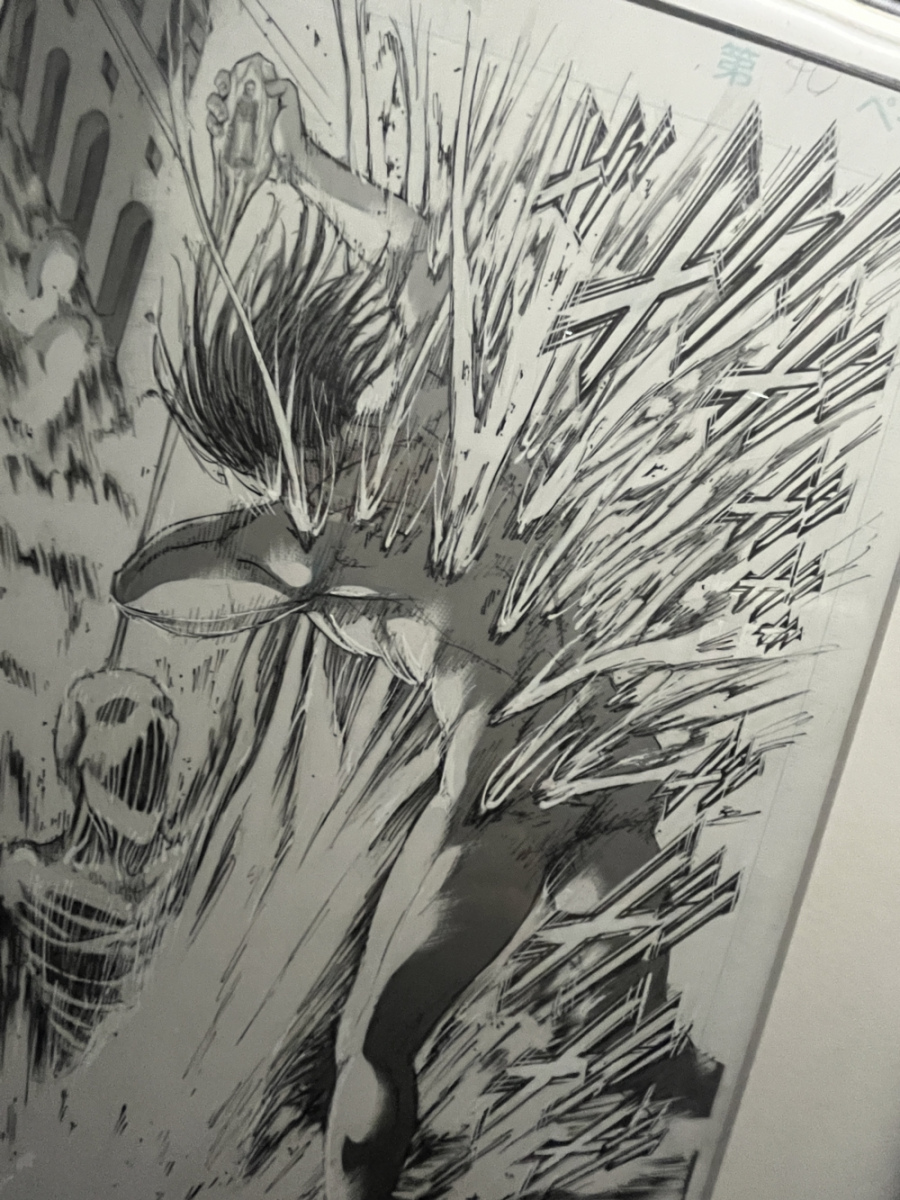

最初的工作是挑選原稿,我重新再讀了這套系列漫畫,挑選我覺得最有趣的原稿。一開始我大概挑了300幅原稿,但實在太多張了!我又反覆再看過這些原稿,最後終於減少到170張左右可以展出的量。是的,我的想法是展出漫畫原稿,因為諫山創仍使用傳統方式完稿,以沾水筆、墨水作畫,我們主要就是希望能好好呈現這個部分。

整個展場展出的全部都是原稿,沒有一張複製畫。而且,我只要黑白的原稿。

在他的原稿裡,我找出一些主題,搭建出展覽的4個主題分區,包括「巨人的由來」、「戰爭的藝術」、「圍繞在身體之間」與「活生生的眼神」。在第一個分區裡,我們談到跟巨人相關的神話。或許有些神話影響了作者的創作,但我們沒有描述得很確定,因為我並不想給出我對漫畫的詮釋,那樣不好玩,也很危險。我希望給讀者一把鑰匙去理解作品,讓觀眾有自己的想法,自己決定自己在故事中看到什麼,在原稿裡感受什麼。

第二分區主題是戰爭,他的漫畫裡有不同的軍事策略、物件、運載工具與打鬥。第三部分則是以身體為主,像是諫山創在漫畫裡呈現的一些混合的搏鬥。(導覽時Fausto Fasulo也特別提到這部分,《進擊的巨人》漫畫裡有大量的人體骨骼與肌肉線條的細節,好比近身搏鬥時,人體的肌肉束會產生什麼變化,諫山創都畫得非常精準。可以看出他是真實理解這些領域的,甚至也有過自由搏擊的經驗。)

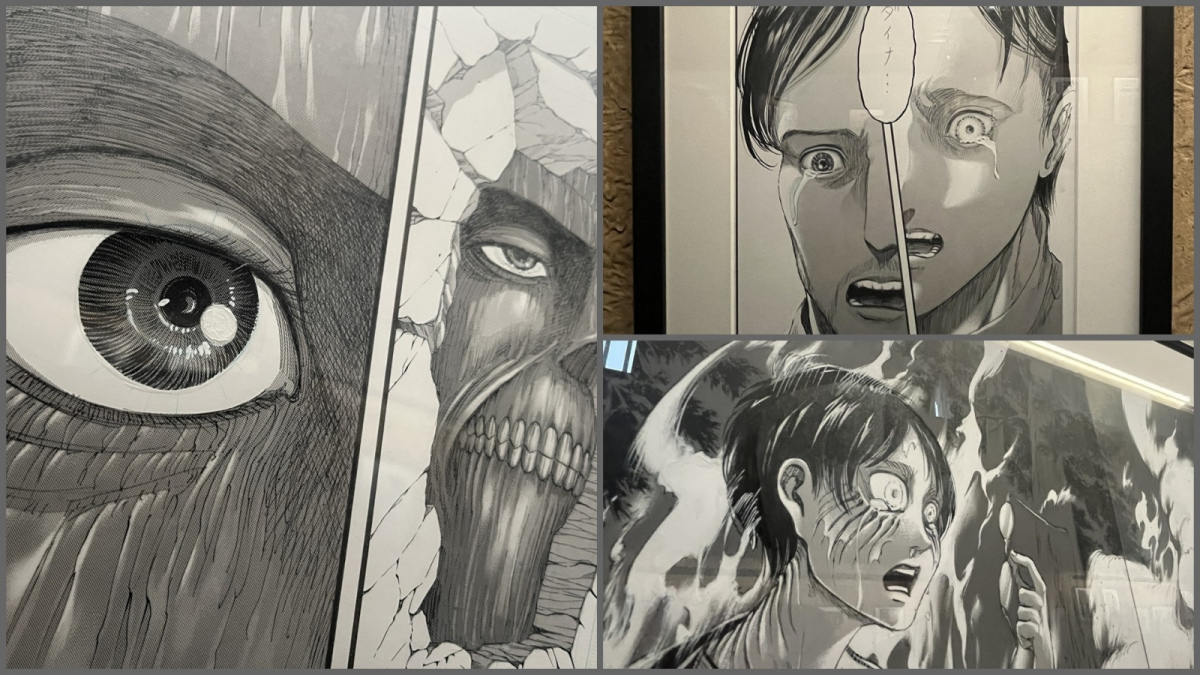

第四個主題則是「眼神」,我們對漫畫家在角色眼神的表現手法很有興趣,就是角色有時候不用說話,只用眼神就可以與讀者溝通。這部分,諫山創也有非常厲害的呈現。

決定4個主題後,接下來就是展覽的節奏,整個展覽大概有150到170張左右的原稿。我們不是平均分配在4個主題中,第一部分我們有很多原稿,第二部分也滿多的,但第三部分就少一點,最後一區再多一點。我們希望它還是保有一種節奏,所以不是每個部分的原稿量都相同。

Q:我個人特別喜歡第4區的策展,您把關於眼睛、眼神的原稿收集在同一區,循著不同角色的眼神往下看,很快就進到角色裡。我非常驚喜、很被打動,這是個很有趣很迷人的方式。而牆上的裝置還有巨人之眼,彷彿我們也被看著一樣,感受更是深刻。您是怎麼挑出這個主題的?

Fausto Fasulo:唔,我不知道欸(笑)……如果要說的話,我想是這樣的,我試著去提出一些別人沒有,還沒看過、還沒讀過的……關於《進擊的巨人》的想法?我的思考方向是,有沒有還沒處理過的方式?

因為像這樣高人氣的作品,會有很多很多的粉絲,有很多人評論或撰寫關於這個作品的種種,很多都已經被討論過或被寫過。在職涯初期,諫山創接受過許多訪談,以至於到今天,他反而有點後悔做過這麼多訪問,所以他不太想再受訪,也確實很少再受訪了。於是我很單純地想,我還能用什麼不同的觀點看待這部作品?還有什麼不同的角度可以呈現他的作品?我不喜歡做跟別人一樣的東西,我想提出一些不一樣的東西。

跟你們說個趣事,我還沒跟別人提過。在這個展覽開始後,我與諫山創有個私人導覽,他非常喜歡這個展覽,很高興也很感動,然後他跟我說了跟妳們剛剛說的一樣的話:「你們(指策展人)在這裡呈現的角度,尤其是最後一個部分,真的非常創新,我都沒想過,真的非常有趣。」他也說,其實他非常擔心自己畫角色眼睛的方式,所以他想了很多要怎麼畫。他很感謝我們提出這個主題,非常有趣也很創新。

Q:為什麼展覽命名為《進擊的巨人:黑暗到光明》(L’Attaque des Titans:de l'ombre à la lumière)?

Fausto Fasulo:這是個具有多重意義的命名。首先,作者一開始並不有名,也就是度過了黑暗到光明的時期。這是一句法文諺語,代表著一個人從默默無聞到成名的狀態。這是他的第一個漫畫連載,他開始連載的時候還很年輕,完全沒名氣,就像是在黑暗之中。然後他進入到光明的部分,他功成名就了,變成媒體寵兒、國際巨星。這是命名裡的其中一個想法。

另外的一層想法是:在《進擊的巨人》裡,角色也同樣地從黑暗中進到光明面。有些角色一開始看起來好像是壞人,但最後卻是比較正向的角色。有時候是相反的,我們覺得他們可能是好人,但在過程中卻變了。其中那種曖昧模糊的關係很有趣,於是,我就想把這個概念放進展名裡。

所以這個展名有好幾個意涵,有光明、有混沌。《進擊的巨人》系列漫畫也是一部持續在這兩者之間發展的作品,有時非常黑暗,有時又非常光明。這就是展名的想法。

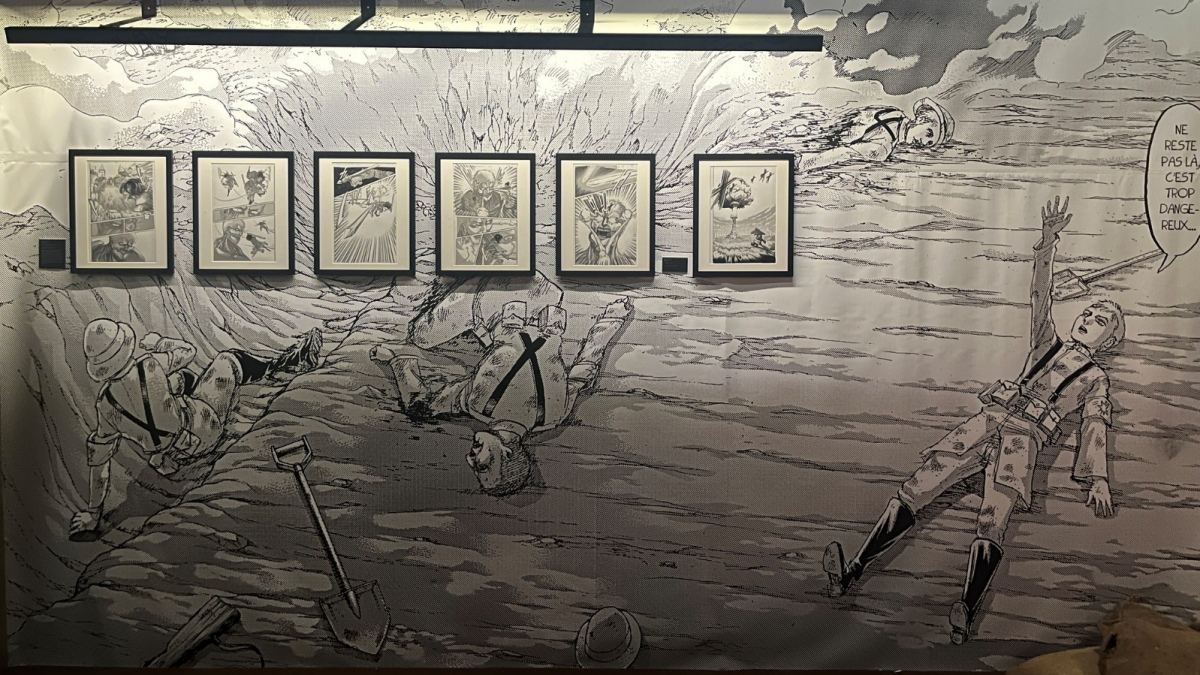

Q:這個展覽從音樂、場景、展牆,甚至到腳踩的地板質感,都經過設計,感覺像是走進漫畫搭建出來的場景裡。為什麼想打造沉浸式的展覽?

Fausto Fasulo:對,的確是想做成沉浸式展覽。我們想讓觀眾在物理上感受到《進擊的巨人》的角色在漫畫原稿中能夠感受到的。

再說得明白一點:我們希望在三維空間裡,讓參觀者感受到諫山創在漫畫原稿的二維空間裡試著讓讀者感受到的,所以我們確實特別處理了地板的質感、牆壁的材質。這非常好玩吧?!比如說,你們看著一張掛著的漫畫原稿,裡頭的場景是沙地,然後腳踩著沙子,你們不會有同樣的觀看方式。如果你們看另外一張原稿,踩著另外的地板,那又會是另外一種觀看的感覺。

所以,環境會讓我們在每一次看原稿的時候,有不同的方式。我們希望讓參觀者實體上也感受到這件事。妳的觀察真的非常有趣,因為諫山創本人來看展的時候,也特別看了地板。他說這很有趣,當他自己踩著沙子看原稿的時候,他感受到的跟他在另外一個地上擺著其他東西的展間,感覺很不一樣。

Q:這部漫畫的動畫化也是很強勢的作品,但在展覽的現場,您用的音樂好像不是動畫音樂,而是原創音樂?

Fausto Fasulo:對對對,這也是我最開始的企圖,就是不要挪用動畫中的音樂。

我們真的很想做一個非常非常不一樣的東西。

我自己有一些來自電影的音樂靈感,也知道一些很原創性的樂團,我希望能夠從中找到靈感。甚至有那麼一刻,我想是不是要使用其他電影的音樂?比如我很喜歡的電影《瘋狂麥斯:憤怒之道》,它的配樂作曲家叫Junkie XL。不幸的是,我們不能用他的音樂(笑)。但不幸中的大幸是,我們認識另一位作曲家,我跟他討論我想要的東西,希望有一些打擊聲、有一些人聲,希望展間的音樂能夠有點令人不安、焦慮。

我們的想法是希望每個展間有不同的音樂,讓參觀者每次都能有不同氣氛、不同的沉浸感覺。剛剛我們談到地板的質感,這也是同樣的道理。當有聲音在我們耳朵裡縈繞,我們就不會用同樣的方式看著原稿。我想聲音對參觀者是有影響的。就我所知,諫山創也很喜歡我們的音樂,他也很驚訝這是原創的,他認為我們的音樂非常讚!

Q:為什麼展覽只能展4天呢?這樣好可惜啊!

Fausto Fasulo:其實我們也希望能夠展更久,但想在法國找到其他可以展出的地方,這件事很複雜。理由其實很簡單,因為安古蘭的展期常常決定得很晚,我們等日本出版社那邊的回覆,有時候也等到很晚。像是這個展,我們得到講談社的答覆時已經是7月了,幾乎很難再談到法國其他地方可以接續著巡迴展。巡迴展需要系統規劃,需要更長的前製期。但只展4天確實好可惜喔。(笑)

Q:諫山創最喜歡展覽的哪個部分呢?他是否有跟您聊過?

Fausto Fasulo:關於戰爭的那個部分,佈景讓他非常驚艷。他非常驚喜的部分,則是最後一個主題「活生生的眼神」。

Q:那最打動您的眼神是哪一種?

Fausto Fasulo:我覺得他的構圖夠完美、夠純正,讓我們看作品時會產生一些很複雜的情緒。在某種程度上,他能夠透過描繪眼神、描繪對看的方式,來述說活生生的角色、述說悲劇。有時候,看著那個眼神,你會看到某些極為悲傷的東西,但又非常令人不安。或者,你會看到一個不安的眼神,但又憐憫。

這是諫山創很強的部分,他能單純地在角色的眼神上下功夫,在他們對看的方式上琢磨(而不透過對話),就能讓我們感受到角色的內在。這些角色有時候只透過眼神表達,這真的很強。

有些畫面上,他不用畫巨人的身體,去呈現巨人超巨大的體積與身高,他只是簡單地用俯視方式畫,然後其他角色往上看他,我們就會看到這個角色在看著一個比他還巨大的東西。而這個比他還巨大的東西,作者利用的是他的臉部而不是身體,讓臉佔據整個頁面,就可以讓讀者感受到巨人的巨大。

Q:策劃展覽過程,您是否更清楚諫山創為什麼畫下《進擊的巨人》?

Fausto Fasulo:他是個有趣的人。在漫畫節的大師班裡,我是主持人,他說了些有趣的東西,他說自己只是單純想要畫一個娛樂性的故事。他最初的意圖,並沒有政治意涵或哲學想法,他只是單純想要畫一個有巨人的故事,巨人也沒有什麼隱喻,就是巨人攻擊人類。原始的想法真的很基本,是可以很奇觀、娛樂的。但隨著時間的推進,作品變得越來越豐富、越來越縝密,自然而然,他所創造出來的神話也開始變得越來越深。

就我個人的意見——而不是諫山創的——為什麼《進擊的巨人》會成功?因為這是一部很開放的作品。每個人都可以從中看到自己想看的,從中找到跟自己最為接近的想法或政治觀點。我們完全可以讀著漫畫《進擊的巨人》,單純地覺得它很有娛樂性,因為裡面有許多壯闊的打鬥場景,也有縝密的、精心設計過的巨人場面。但同時,我們也可以看到政治意味的訊息,從中看見一些隱喻、哲學,或是看到東西方神話的混合。《進擊的巨人》裡,擁有上述所有這些東西。

每個讀者都能佔有這部漫畫,並且創造出自己的東西。我想這就是《進擊的巨人》能成功的主要原因。

Q:不知道這樣的變化,是否跟他的編輯有關係呢?

Fausto Fasulo:我想這可能是雙方的。他的編輯川窪是最初挖掘諫山創的人,從頭跟著他創作,以及作品的發展、執行。我想這是一部集體的創作,諫山創創作《進擊的巨人》期間,有非常多的作品影響了他,好比電視劇《冰與火之歌:權力的遊戲》。他在紐約漫畫節參展時提到這件事,然後在安古蘭漫畫節的大師班又再度提到這件事。

我覺得,他與編輯都帶著著這部作品一起變動。他的編輯有推薦他東西,然後諫山創也接著回應給他。兩人之間有非常強的關係,也使得這部作品能獲得成功。

Q:許多讀者從這部作品中讀到「挑戰威權」的意涵,因此很被打動。您自己呢?這部作品最打動您的是什麼?

Fausto Fasulo:嗯嗯,我也同意挑戰權威的部分,有這樣的詮釋滿正確的。

對我來說,《進擊的巨人》的確是一部講述「自由」的作品。角色們在尋找自由。我想這也是諫山創自己在找的東西,他也是一個想要自由的人。所以,透過他的角色——我必須說這還是我自己的意見——這或許是他想要讓讀者感受到的。我滿同意的。

Q:這部作品最後那句「我是自由的」的台詞,作為讀者,您怎麼看待它?

Fausto Fasulo:我感覺,這幾乎是諫山創自己在說的話,他已經從某個東西中解放而自由了。

Q:是從連載中解放了嗎?

Fausto Fasulo:對,我也是這樣感覺的!但這是我個人的想法啦,我不是很確定。我想,當他寫下這句台詞的時候,他或許這麼想的,可能是某種方式在說:「好了,我已經從連載解脫,我終於可以張開雙手了,我終於可以離開我的世界觀了。」●

OB短評》#439 有狗勾相伴的極品好書懶人包

●一隻狗的遺囑

The Last Will and Testament of an Extremely Distinguished Dog

尤金.歐尼爾(Eugene O’Neill)著,李瑾倫繪,莊靜君譯,愛米粒出版,350元

推薦原因: 設 思 議 樂

由諾貝爾文學獎加持的美國劇作家於1940年寫成的作品,在當時少見的以狗為言說主角,訴說每位飼主都想聽見的聲音。透過台灣資深繪本作家李瑾倫的圖像化,此作細膩呈現人狗間的心靈空間與情感連結,文字與視覺都是上乘之作。【內容簡介➤】

●罹癌寵物教我們的人生功課

坐下、等等、好了

Sit, Stay, Heal: What Dogs Can Teach Us About Living Well

芮妮.阿爾薩拉夫(Renée Alsarraf)著,洪慈敏譯,臺灣商務出版,450元

推薦原因: 議 樂 益

寵物在人類生活扮演的角色與日俱重,經常作為陪伴者彌補我們生命中的缺口或增添美好記憶,然而人類與寵物的生命長度並不對等,因此總需面臨死別的時刻。此書以照顧、送別「罹癌」寵物的經驗為主題,有化療等醫療知識與臨終陪伴的具體建議,對於必須面對分離時刻到來的飼主,具有確切且實用的指引作用。【內容簡介➤】

●有狗的日子

개/Dog Days

金錦淑著,徐小為譯,臉譜出版,380元

推薦原因: 設 議 文 樂

有別於眾多以形象化狗為主題、與狗朋友生活為靈感的創作,《有狗的日子》韓文原名一個「狗」字,訴說的是眾多無名的狗在人類生活範疇裡遭受無情對待的「日常」。日常的一面是人類對其他生物理所當然的剝削,日常的另一面是街狗每日所面對的威脅傷害。這樣的二元區分,也來自作者對於鄉村與城市、家內家外、人與動物間的區隔與反省。這是一本透過被輕易對待的生命來凸顯生命之重的圖像作品,每一道筆觸也都在言說作者內心深刻的感悟。【內容簡介➤】

●在熙,燒酒,我,還有冰箱裡的藍莓與菸

대도시의 사랑법

朴相映(박상영)著,盧鴻金譯,潮浪文化,360元

推薦原因: 議 文 樂 益

這本小說如同原文書名,以大都市中的愛情為主題,描寫的是每個人都想追求的、等待的、離開的、困頓的情感關係,但在作者獨特的描述下一點也不通俗。穿梭在幾個大城市間,主角與不同人操演著戀愛法則,卻練就了超越性傾向的普世愛情、跨越性與性別的情感連帶、不問缺陷或完美的存在方式、將親密與距離拿捏得宜(又一瞬毀壞)的人際關係,讀來非常精彩透徹。【內容簡介➤】

●歐洲紋章學解密

紋章学入門

構造、圖形寓意、分辨技巧⋯⋯從紋章探索有趣的歐洲歷史文化演進

森護著,王美娟譯,台灣東販出版,520元

推薦原因: 知 樂

本書鉅細靡遺地搜集歐洲各地的紋章,以中世紀貴族家徽切入為讀者探索歐洲歷史文化。自歷史起源談及構造、圖形寓意,提供富有趣味之觀察點,極具稀有度。【內容簡介➤】

●塔羅博物館

Tarot and Divination Cards: A Visual Archive

拉媞西亞.巴比耶(Laetitia Barbier)著,林金源譯,漫遊者文化,1800元

推薦原因: 知 樂

塔羅之美,美在色相。本書完全看透了這點,一百多副牌一字排開,燦若星辰,眼花撩亂,不知從何抽起。牌卡文化史也整理得簡明好看,各種占卜豆知識手到擒來,斬桃花,斷小三,轉念改運,靈光充滿。【內容簡介➤】

●颶風之城

Hurricane Season

費南妲.梅爾喬(Fernanda Melchor)著,陳思穎譯,尖端出版,420元

推薦原因: 議 文 樂

滔滔不絕的敘事力,刻畫出一個處處霸凌的國度,所有的惡意傾巢而出,粗暴、痛楚而迷人。華麗的寫實帶出拉美式的魔幻感,令人想起亡靈節的狂歡,恍惚之間,彷彿見到了美墨邊境那些被人間蒸發的男男女女。【內容簡介➤】

●索引,知識的鑰匙

從書本到數位搜尋時代,索引如何打造我們的知識體系,型塑我們的世界觀

Index, A History of the: A Bookish Adventure

丹尼斯・鄧肯(Dennis Duncan)著,陳岳辰譯,商周出版,550元

推薦原因: 知 樂

這是寫給重度知識控的往日情懷,看看Google之前的人類如何小心翼翼地整理、編排得來不易的所知,又激動,又辛酸,帶點考古的感傷。現在已經沒什麼人在意這樣的精細功夫了,大家都把博聞強記交給了ChatGPT。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量