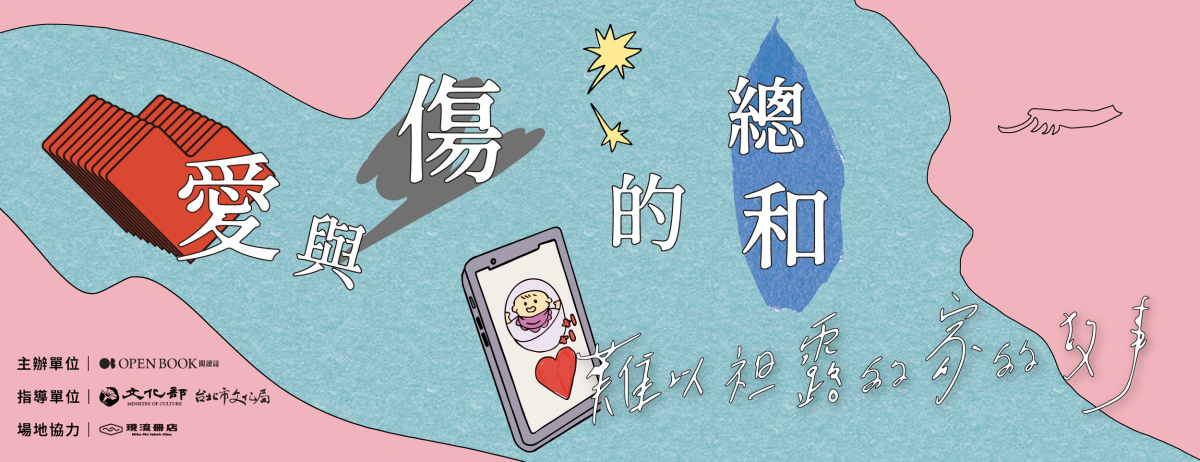

愛與傷的總和》你長大了,不用再judge自己了——HOM、宜蘭談容貌焦慮與成長傷痕

➤我的容貌焦慮,有人發現嗎?

HOM第一次感受到「容貌焦慮」,是在幼兒園。一場普通的朝會上,有個男同學突然轉過頭來看著她,張開嘴巴說了句「你好醜」。現在想來,那是連「醜」是什麼意思都未必清楚的年紀,說不定對方是暗戀她才這麼說也不一定。但那句「你好醜」深刻烙印在當時年僅4、5歲的HOM心裡,從那天起她開始尋找自己不好看的證據。直到某天,因為家裡遺傳的高額頭、髮量少,媽媽隨口說了句「擴頭(khok-thâu)」,她心想,找到證據了。

從那時開始,HOM開始注意自己的髮量,與朋友相處時也主動揭露自己的髮量較少。小學時同學尚且天真童稚,回答:「不會啊!」直到升上國中,得知HOM在意髮量後,同儕們突然找到揶揄她的標籤,為她取了一個又一個綽號:「髮量少」、「額頭高」,接著又從「禿頭」演變成會發光的「天文台」。曾經媽媽隨口說的一句話,變成他人傷害她的方法。直到升上高中,HOM下定決心不再主動提起自己髮量較少,卻驚訝地發現,只要自己不說出口,其實不會有人提起。「原來這件事情根本不怎麼樣。」

宜蘭則回憶起自己國小時,因為身材較其他同學高大,而當時漫畫《灌籃高手》正流行,因此被取了「林灌籃」的綽號。學校有體育競賽時,小學生們便起鬨要宜蘭去比賽——連擲鉛球都要她出賽。根本不會擲鉛球的宜蘭硬著頭皮上場,「那時候覺得不能拒絕,拒絕的話,好像就真的在意了。」

面對針對外貌的嘲弄,要假裝不在意。無論是因為身材而被稱為「林灌籃」,還是人中上面那顆不仔細看其實不會發現的痣,被幼稚的同學戲稱為「沒擦乾淨的鼻屎」,宜蘭都假裝不在意。但是真的不在意嗎?「其實在意得要死啊!」為了那顆痣,小學一年級那年,宜蘭和媽媽一起到夜市裡點痣的攤位,用化學藥劑燒灼,痣卻沒有消失。到了大學,宜蘭不死心跑到整形外科詢問,醫師告訴她那是割不得的立體痣,割掉之後人中和鼻翼都會少一塊,她才終於作罷,慢慢與自己的痣和解。

「現在我都會特別注意哪些明星的臉上有痣——楊丞琳臉上有痣,森田剛的臉上也很多痣。到現在我還是對痣很敏感。」話鋒一轉,「但我不說的話,有人發現我臉上有這顆痣嗎?」

現場聽眾搖搖頭,原來沒有人發現。

➤請問孫藝珍的外貌值多少錢?——「課金」也難以量化的那些

成人世界對容貌的價值判斷,宜蘭在國小的一場演講比賽深刻體驗到。當時老師找了校內演講比賽的前三名來培訓,作為每次都得第一名的常勝軍,她想著這次校外比賽應該勢在必得,但最後老師派去參賽的卻是長相可愛討喜的第二名——「那時候我很難不去聯想到關於外貌的一切。」

媽媽替她衝去學校質問老師,但老師只回答:「我們覺得第二名比較會贏。」

「比較會贏」是什麼意思?直至今日回想,宜蘭與HOM笑著談起其他可能性:說不定對方是某某人的女兒,說不定一切和外貌沒有關係,背後有太多種可能性。這樁沒有正確答案的懸案,卻終究讓宜蘭在心中惦記多年。「因為外貌總是給人很多不確定的空間,你很難客觀地評價自己。」國文、數學,擅長與不擅長總有分數能夠衡量——「但是外貌沒有辦法。」

無法客觀衡量的外貌,社群時代卻總是試圖明標價碼。

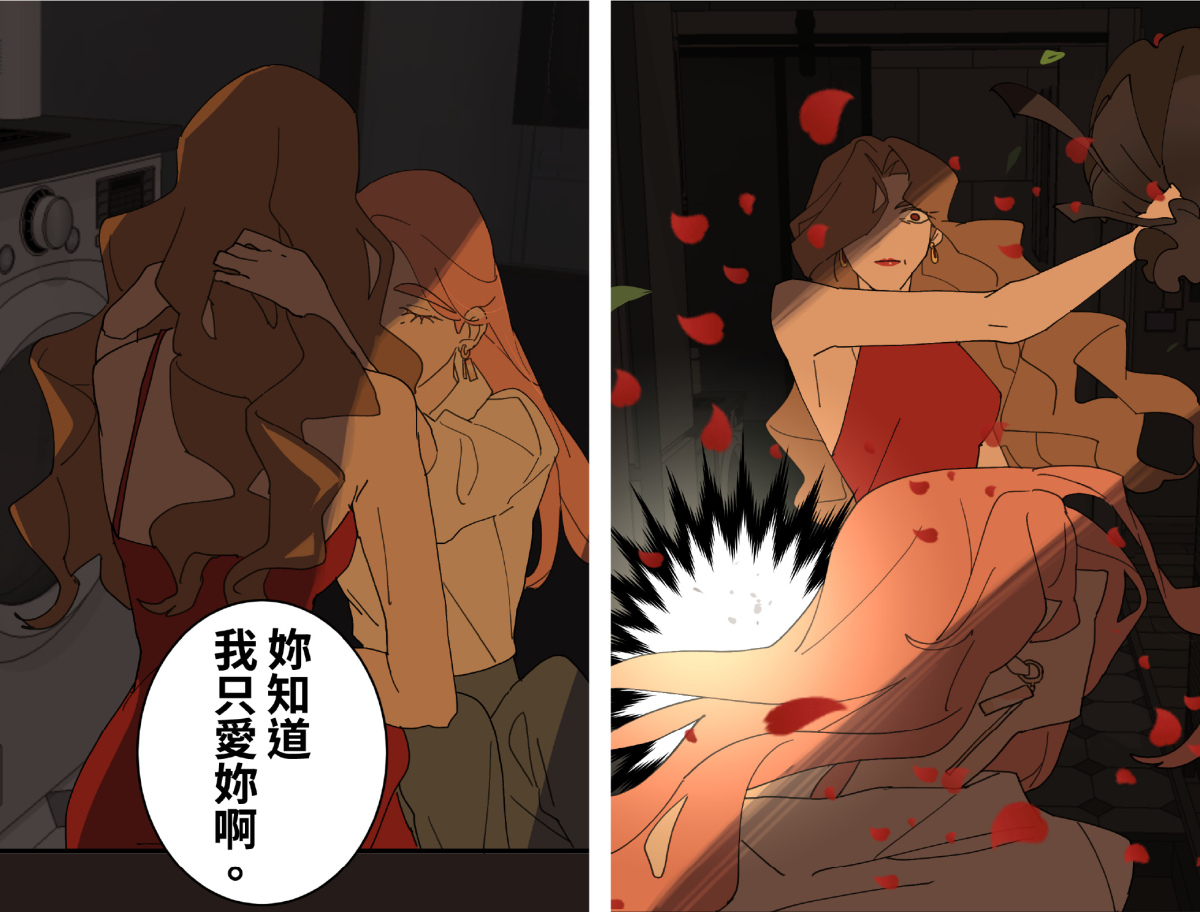

HOM的漫畫《課金派戀愛》中,虛擬實境交友APP「PEENKY」的玩家能夠透過「課金」獲得自己理想中的外貌。創作過程中,在為各種外貌條件標上價碼的瞬間,HOM其實也閃過一絲猶豫——要偷偷反抗嗎?還是順應主流審美?

然而即使是主流審美,也存在歧異。如同宜蘭的終極提問:「那孫藝珍跟金智賢的外貌,哪個價錢比較高?」HOM發現外貌的「量化」,到了最後仍舊回到個人審美。於是她決定將故事重心放在主角的內心成長,不再加強描寫現實世界的秩序。

宜蘭也笑著談起,自己曾因為腿毛的存在而難以面對女兒的好奇。一方面要告訴她腿毛是自然、健康的,一方面卻又無法解釋自己在有重要工作時會刮掉腿毛的行為。

「我必須跟她說,這是社會上的主流審美,不過下台以後,我不需要這樣做——但是對她而言,這非常奇怪。」女兒戳破了主流審美不一致的弔詭,也讓宜蘭重新反思網路時代青少年的處境:「他們接觸到的資訊,其實是越來越單一的。以前我看《美少女戰士》裡武內直子畫的大腿又粗又壯,都覺得那樣才漂亮——但現在我女兒看的是動畫《Kpop 獵魔女團》團成員們過瘦又沒有腿毛的腿。我能做的就是盡量告訴她,社會上其實還有多元的價值,多元的可能。」

➤你可以選擇,因為你長大了

《課金派戀愛》中的另一個重要設定,是虛擬實境軟體「PEENKY」的起源。女主角洪聖莉從小受到母親虐待,長大後,創辦了能夠改變外貌、以虛擬分身與人交往的「PEENKY」,滿足母親對戀愛的渴望。——然而無論如何「課金」更換外表,虛擬世界中的戀愛仍然可能受挫,於是母親回到現實世界後,仍然將怒氣撒在她身上。

表面上,《課金派戀愛》是圍繞著戀愛的故事,然而追根究柢,HOM真正想談的,卻是有毒的親密關係。

「《課金派戀愛》看似是關於交友的故事,大家都覺得是在談情人、戀愛。但是後來我發現,其實你跟親密的對象來往的方式,很大一部份來自於你跟原生家庭的互動方式。你的父母或主要照護者怎麼對待你?之後跟別人建立親密連結的時候,你很大機率也是這樣對待對方。意識到的時候,會發現所謂親密關係,真的是環環相扣的。」於是 HOM決定讓女主角洪聖莉在故事中逐漸成長,學會面對自己與母親的關係。

宜蘭談起過去曾因在臉書上放了一張個人性感照而被母親痛罵。然而母親不知道的是,因為從小被貼上「胖子」標籤,她其實很嚮往他人的肯定。看到關於性私密影像的報導中,有些受訪者提到,當時同意拍攝,是因為一向都被父母說醜,難得有人稱讚自己的身體——「我太懂這種心情了。那一秒,你會相信對方是真的覺得我好看。為了這個,你什麼都願意做。」

「小時候我們會把父母的觀點當成自己的觀點。當他們說『你長得真的不是很漂亮』、『你不是美女』、『你不被喜歡是因為你的長相』,你會把這件事情看得很重、很重。」

「可是你長大了。他們的觀點不再是你的觀點,他們沒辦法再繼續傷害你。或許他們會繼續傷害你,但是你可以離開——你可以選擇,因為你長大了。」

➤與容貌焦慮和解的可能:給下一代與現在的我們

談到給當代年輕讀者的建議,HOM認為最重要的是建立好保護自己的界線。

前不久,HOM在社群平台Threads上看到一系列文章,年輕的男男女女貼出照片,讓陌生網友為自己的長相評分,讓她大感震驚——就像《課金派戀愛》中以金錢量化外貌條件的虛擬平台,在社群時代,為了獲取短暫的多巴胺,人們似乎主動開啟了一道門,讓其他人來傷害自己。而那陣子時常在Threads留言區出現的另一句話是:「你長這樣好意思評論別人?」HOM看到時默默心想,無論長什麼樣子,都不應該評論別人吧!

長大成人之後,HOM花了很多時間,才學會保護自己,將不屬於自己的情緒還給對方。「把羞恥感還回去,把規定、要求、理想都還給你——那些是你的,不是我的。」學會區分那些自己真正需要的,也終於發現,比無止盡的外貌階序更重要的,是如何與自己和解,並且和自己及他人建立起舒服、健康的關係。

而如今已為人母的宜蘭,除了盡量讓下一代接觸多元審美的可能性,也希望聽眾與讀者們未來遇見每一個孩子,都要記得「be kind」,不要隨意評價他們。就像HOM4歲那年,幼稚園同學隨口說的一句「你好醜」,或是兒時父母曾經說過的那些話,都會被孩子們記得很久很久。

至於那些已經長大的小孩,要記得,「你已經長大了。我們不用再judge自己了。」

➤Q & A

講座現場聽眾提出了許多精彩問題,特摘錄對答如下:

Q:剛剛宜蘭提出,多元審美可能是一個解方,不必追求讓人人都喜歡自己。但比較矛盾的是,面對情感關係的時候,這些理念都可能會被推翻,因為就是想要讓對方喜歡自己啊。要怎麼在親密關係中,不讓自卑感主導?

HOM:我很早就認知到,如果對方會因為我的打扮而不喜歡我的話,我是沒有辦法跟他在一起的。所以我怎麼去約會呢?我會打扮成自己最喜歡的樣子,然後看他喜不喜歡我這個樣子——我還是會打扮,但是我會選擇自己喜歡跟舒服的樣子。

HOM:我很早就認知到,如果對方會因為我的打扮而不喜歡我的話,我是沒有辦法跟他在一起的。所以我怎麼去約會呢?我會打扮成自己最喜歡的樣子,然後看他喜不喜歡我這個樣子——我還是會打扮,但是我會選擇自己喜歡跟舒服的樣子。

另一個角度是,當對方似乎對自己的外貌感到緊張的時候,我也會意識到這件事情。如果他有特地打扮,我會稱讚你這樣很好看,但不這樣也沒關係。或者當他今天沒有打扮,我會說,我覺得你這樣也滿好看的。

我覺得這會是感情中更穩定、健康,也更自然的相處方式。

宜蘭:親密關係本來就是很難解的議題。不管外在還是內在,你都希望可以達到對方的標準,這是人之常情——如果我不在乎對方,他哪能對我產生影響呢?

但是如果這段親密關係,需要你失去自己來成就他的願望,你覺得這段關係還值得留下來嗎?我覺得這是我們現在一直在練習的事情。

Q:我想先說,兩位都很漂亮。

最近我在Threads上看到一篇貼文,說女友身材肥胖,家中長輩不喜歡她,想問網友要不要分手?這件事情讓我滿難過的,因為我以前也是這個身材,就把自己代入進去了。我不明白,為什麼要選擇跟她交往,又想去改變對方?

雖然我現在已經瘦了非常多,但其實我的自我定義滿混亂的。我不知道現在自己到底長什麼樣子,也不確定自己的人生有沒有因此變得比較好。

宜蘭:我覺得這是很多胖子給我的回饋:他們很難客觀的評價自己。包括我現在,就像你說的,當別人說「我覺得你很好看」、《寶島少年兄》聽友每天私訊我,跟我說「宜蘭,你真的很好看」,但我還是很難客觀地評價自己。

宜蘭:我覺得這是很多胖子給我的回饋:他們很難客觀的評價自己。包括我現在,就像你說的,當別人說「我覺得你很好看」、《寶島少年兄》聽友每天私訊我,跟我說「宜蘭,你真的很好看」,但我還是很難客觀地評價自己。

有一次我對我先生說,我從小到大一直在厭惡自己,那時我先生回了一句話:「有人不厭惡自己的嗎?」我心想,對耶,誰沒有厭惡自己的時刻?

其實我也不知道要怎麼解決這種厭惡,那我來講個故事好了。

我在新莊長大,讀的是大家所謂的「89學校」。小學三年級,班上就有一群女生到夜市去,每個人都打三個耳洞,同學也都是主流的「妹仔」打扮。那時候我非常想打耳洞,想要加入她們、成為那樣的女孩。

在因緣際會下,34歲那年我和其中一位正在擔任美髮師的同學在臉書連上了,於是我去找她剪髮。剪頭髮的時候,我對她說:小時候我多麼羨慕像你這樣,長得這麼漂亮的女生——她回答,那你知道我有多麼羨慕你嗎?如果可以,我也好想成為你。

她說,我希望我的女兒跟你一樣。

那時我心想,原來是這樣。那個你小時候一直仰望的女孩,原來你們其實都想要交換人生、變成彼此。

到了現在,我還在學習怎麼客觀的評價自己。

那天在電話裡跟我媽吵架時,我對她說:「你只看到我穿了多少衣服、我是不是長得主流的那種女生,但是你沒有看到我是一個好人。你沒有看到我做了很多事、我鼓勵了多少人;你沒有看到,我正在做我喜歡的事情,我很快樂。你沒有看到,你的女兒是一個善良的人。」

所以當我們在客觀評價自己的時候,希望你也把這個部分考慮進來——你是不是一個快樂的人?你是不是一個善良的人?我相信這個客觀的評價,才是真實的。●

松鼠寫給螞蟻的信

松鼠寫給螞蟻的信 松鼠的生日會

松鼠的生日會

2025臺灣文學獎金典獎.入圍名單與評語》質量兼美,多元創作盡展文學性

2025年臺灣文學獎金典獎入圍名單於今(30)日正式公布。本屆金典獎共有225件作品參賽,最終30件作品入圍,涵蓋小說10件、非虛構書寫9件、散文6件、詩集4件及繪本1件,既展現當前文學創作的多樣性,也反映跨越各種形式與框架的「文學性」,呈現不同世代的創作者所開創獨特的文字空間。接下來,這30部作品將共同競逐1名金典獎百萬年度大獎、7名金典獎、3名蓓蕾獎。

評審團指出,本年度參賽作品「輸出穩定」、「質量兼備」,作家們在眾聲喧嘩的文學環境中仍持續累積並有所突破,中生代作家表現尤為穩健,多年歷練厚積薄發,且依然保有旺盛的企圖心,讓人得以縱向觀察其持續精進的脈絡。近年蔚為風潮的圖像文學與繪本創作亦是亮點之一,無論在題材選擇、敘事手法,或文字與圖像之間的交融表現,都體現鮮明的創意與獨特的藝術魅力,為金典獎注入更多元且具未來性的文學能量。

另一個引人矚目的現象,是原住民作家的突破性表現,今年共有5部原住民作家的作品入圍,創下歷史新高。與此同時,許多非原住民作家也在作品中書寫原住民議題或擷取相關素材,拓展了新的題材想像,也在文化理解與跨界表達上積極嘗試,增添各種「說故事」的可能。

評審團也注意到創作者既「破壞」又「建立」的雙重性,勇於挑戰既有框架,並在文字與意識的交錯中開拓邊界。這些作品無論在語言運用、形式探索,或是對當下社會的批判思考,都呈現強烈的時代性,除了是個人情感的抒發,也是對社會處境與歷史記憶的深刻回應。作家們一方面大膽拆解既有風格、個人視角與敘事結構,另一方面又致力於再造文字世界和抽象意識的表達,構築充滿活力的文學景觀。

2025臺灣文學獎金典獎 入圍名單與評語

為了讓更多讀者能夠接觸到金典入圍好書,即日起至2026年1月31日,全臺獨立書店、連鎖書店、公共圖書館及大學圖書館,將陸續推出金典獎入圍書展,除了線下展示,亦有電子書平臺及網路書店的線上書展。

臺文館並與復興廣播電臺合作,由節目主持人冬陽策劃三集專題節目,依新詩、繪本、散文、小說及非虛構等文類,深入介紹所有入圍作品,於廣播節目《故事與它們的產地》播出。書展及節目等相關訊息將公布於臺灣文學獎官方網站與粉絲專頁,請關注臺灣文學的民眾密切留意,共同參與這場文學盛會。

2025年金典獎得獎名單預計於11月初公布,並於11月16日(日)下午在臺北市立文獻館樹心會館舉行贈獎典禮。●

➤2025臺灣文學獎金典獎

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量