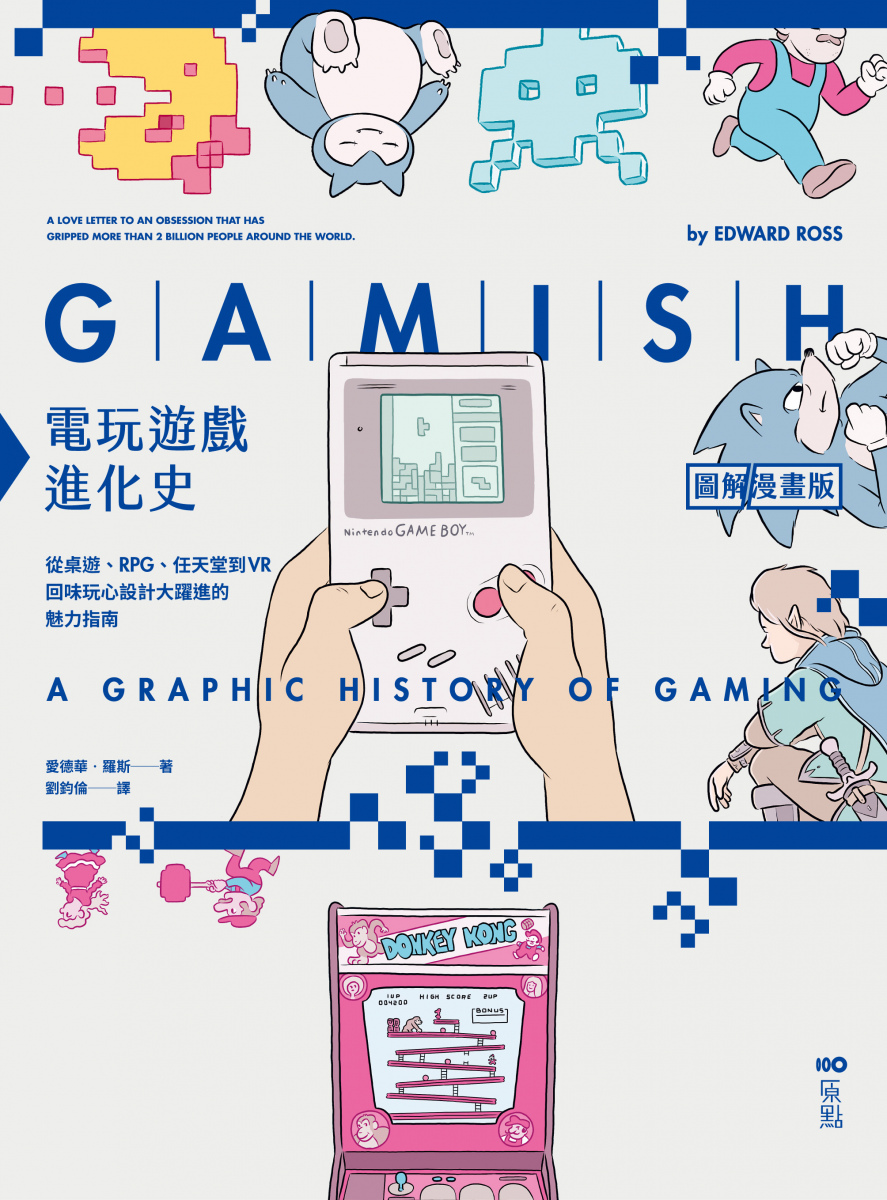

對談》電玩是永恆的外遇!給所有玩家的漫畫情書:翁稷安訪愛德華.羅斯《電玩遊戲進化史》

翁稷安:首先,想請你簡單介紹自己,不知道你是如何走上漫畫家之路的呢?臺灣的漫畫讀者大多數只閱讀日本或美國漫畫,相較之下,你的風格十分特別,不知道是否受到哪些漫畫創作的啟發?

我是蘇格蘭的漫畫家,喜歡用漫畫和大家分享我感興趣的電影、電玩及科學議題。從小我就很有創作欲,我很喜歡看漫畫和電影。但當時我並不知道離我家鄉愛丁堡北邊不到100公里處,就是英倫的漫畫重鎮鄧迪(Dundee)。那裡有家DC Thompson出版社,出版了許多代表性的英國漫畫,像是《比諾》(The Beano)、《丹迪》(The Dandy )和《Oor Wullie》。另外我也很愛《凱文的幻虎世界》(Calvin and Hobbes)及《史努比》(Peanuts),但剛我提到的當地漫畫影響我比較多。

其中《Oor Wullie》是很特別的一部作品——我奶奶會從《星期日郵報》上把連載的漫畫剪下來,就是為了等我去拜訪她時留給我看。漫畫中的主角Oor Wullie是蘇格蘭人,操著一口蘇格蘭方言。當時大部分的漫畫角色都是美國人或英國人,而這個角色是我們這些蘇格蘭兒童的驕傲。他的口頭禪是「Oor Wullie! Your Wullie! A’body’s Wullie!」(諧音意為「我們的Wullie!你們的Wullie!大家的Wullie!」)。

這幾部兒童漫畫影響我很深,儘管這些漫畫講述的都是些行為偏差的角色,他們幹盡了各種愚蠢的惡作劇,而我卻是完全相反的害羞乖寶寶。它們沒有激發出我的惡作劇因子,而是讓我開始畫畫。大約在我8歲時,我畫出了自己的第一部漫畫。我會用釘書機釘出一本小冊子,在上面創造我自己的角色,畫出他們的故事。

青少年時,當時的女朋友拓展了我對漫畫的見識,我才又開始創作起自己的漫畫。這時我看到漫畫的潛力,它讓我們能在美術、色彩、構圖、敘事等方面做些有趣的嘗試。我意識到漫畫也是一種藝術形式,其中關於漫畫的風格、方法和主題仍有許多新可能,我可以在這領域做些全新的有趣嘗試。

我的漫畫作品《看懂好電影的快樂指南》(以下簡稱《好電影》)始於我個人出版的一篇短篇作品。一開始它只有24頁,是我利用閒暇時間手繪而成的。我騎著腳踏車,到影印店複印了100份,並在我工作的藝術電影院上架販售。這才是我漫畫生涯的真正起點!人們對我這本關於電影史和電影理論的短篇漫畫有很大的迴響——不只漫畫迷們,還包括那些從小沒看過漫畫的人。

我的漫畫作品《看懂好電影的快樂指南》(以下簡稱《好電影》)始於我個人出版的一篇短篇作品。一開始它只有24頁,是我利用閒暇時間手繪而成的。我騎著腳踏車,到影印店複印了100份,並在我工作的藝術電影院上架販售。這才是我漫畫生涯的真正起點!人們對我這本關於電影史和電影理論的短篇漫畫有很大的迴響——不只漫畫迷們,還包括那些從小沒看過漫畫的人。

漫畫是個可傳述複雜概念的完美媒介,但人們通常認為漫畫只是個幼稚的讀物。我想向世人展現,漫畫也能討論複雜議題,並能吸引到更大的受眾。

延伸閱讀:2020Openbook好書獎.年度生活書》看懂好電影的快樂指南

回首過往,對我影響最深的漫畫應是比爾.華特森(Bill Watterson)的《凱文的幻虎世界》、克里斯.威爾(Chris Ware)的圖像小說作品,以及英國影評馬克.庫辛思(Mark Cousins)。華特森的作品影響了我的漫畫角色設計,他的作品示範了什麼叫卡通感和寫實感的美麗結合。

在我早期的漫畫生涯中,受到克里斯.威爾的啟迪,讓我發展出更精緻複雜的漫畫構圖——讓我懂得用「書頁的格式」來講故事。而影評人庫辛思則是陶冶了我對電影的愛,他描述電影的抒情方式,至今仍影響著我。

➤動筆寫情書:關於《電玩遊戲進化史》

翁稷安:在《好電影》和《電玩遊戲進化史》(以下簡稱《電玩史》)的相關訪談裡,都曾提及這兩本書是你寫給電影和電玩的「圖像式情書」。可以聊聊電玩對你成長或創作過程的影響嗎?以《電玩史》為例,當時是如何決定寫下這本「情書」的呢?

用愛情來比喻的話,電玩與我一直像是遠距離戀愛、或一場外遇。我家一直沒有遊戲主機,家裡沒錢買,而且我爸媽對電玩根本不感興趣。他們並沒有禁止我打電動,但好長一段時間我對電玩只能望穿秋水。我會去朋友家,呆呆坐在那看他們玩,偶爾會輪到我玩,但他們可能不歡迎我的拜訪。

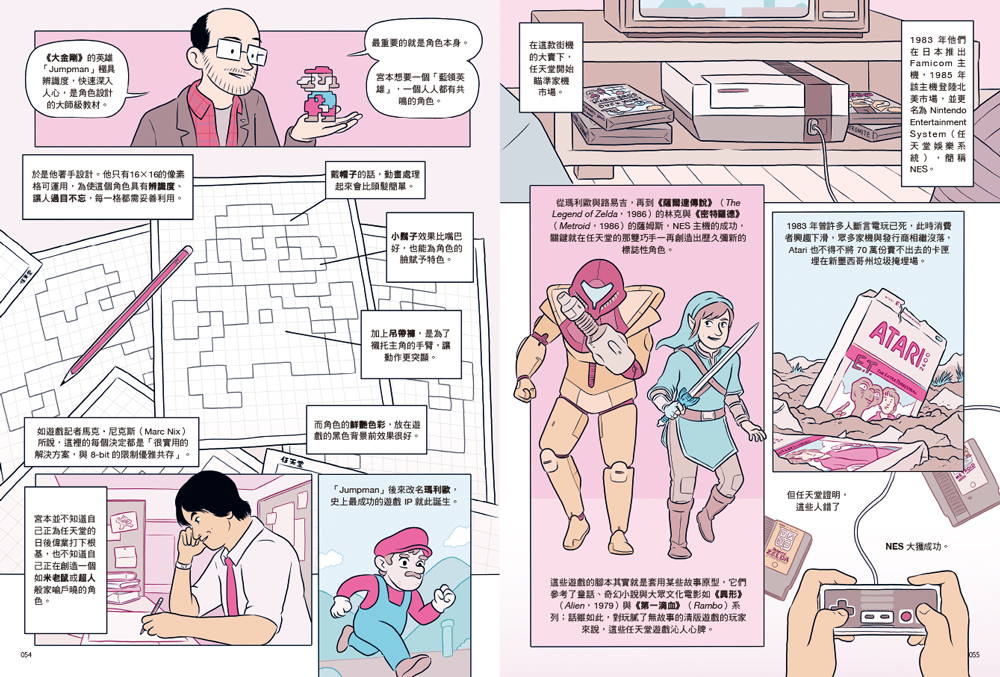

在這種情況下,《俠盜獵車手》(Grand Theft Auto)、《007:黃金眼》(GoldenEye 007)、《薩爾達傳說》(The Legend of Zelda)就像是我的神話夢境。因為我不能隨時想玩就玩這些遊戲,它們比較是存在於我的記憶與幻想中,而非我的現實生活。我做夢都會夢到這些遊戲,甚至會倒數計算還有幾天才能再去朋友家玩。

成年後我終於買了自己的遊戲主機,而且買得恰逢其時。大約在Xbox 360及PlayStation 3推出時,電玩遊戲開始進入革命時代,更複雜的故事和更大、更真實的遊戲世界開始湧現。這時我發現電玩遊戲很特別,它挑戰我們對於自我的認知,讓我們接觸到新的體驗和觀點。獨立遊戲的大量出現,也讓電玩多了嶄新的面貌——它們開始用非暴力為主的方式與數位世界交手,並持續嘗試用各種新方式與虛擬世界互動。這是令人振奮的時刻,因為人類首次理性地與電玩交手。

在我尚未完成圖像小說《好電影》時,就想過能不能也來畫一本講電玩的。但直到那本書終於完成、我開始思索下一個創作計畫時,才真正將這個想法付諸行動。我在構思該如何呈現電玩主題的漫畫時,很快就了解到,很明顯的我必須利用「情書」這個概念。

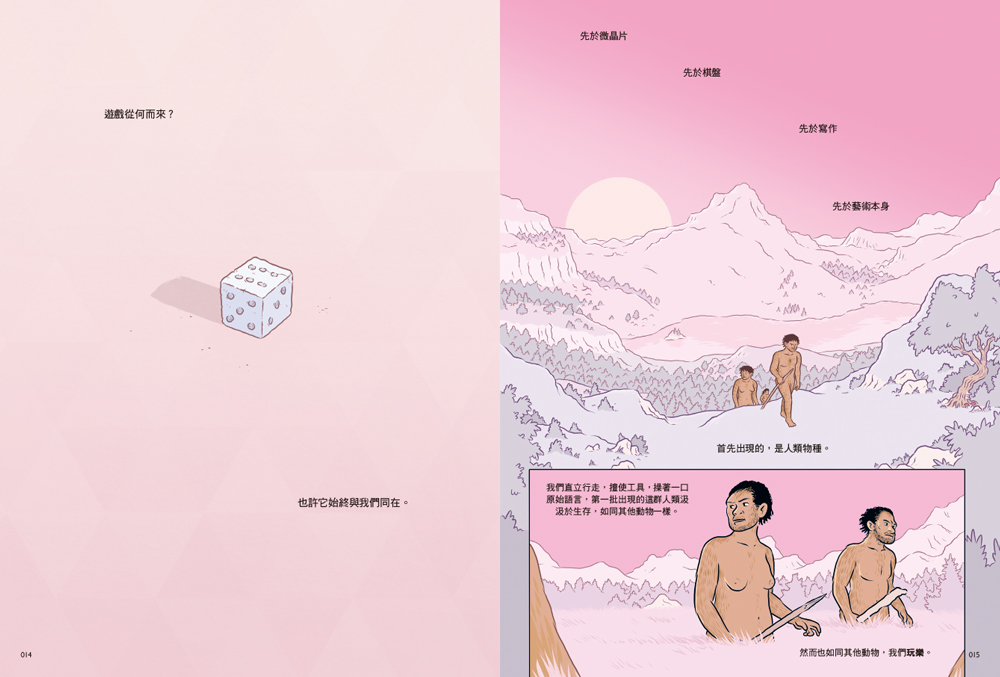

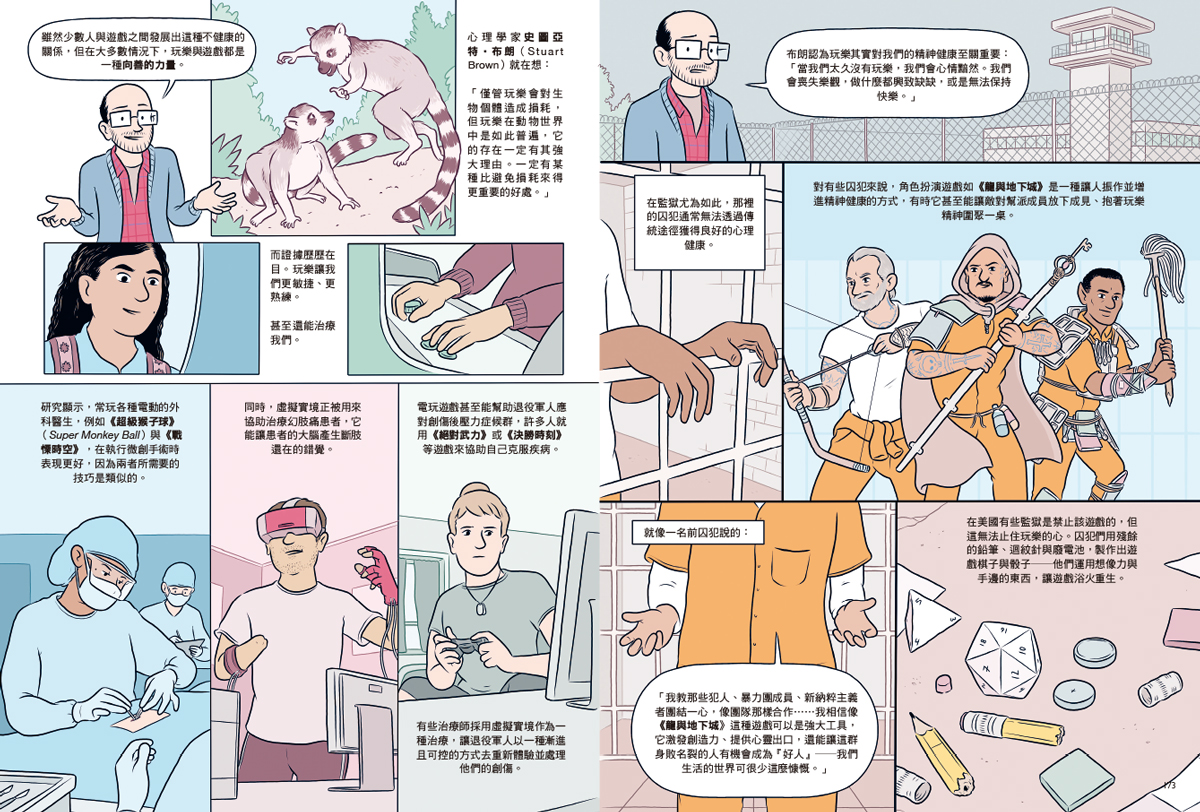

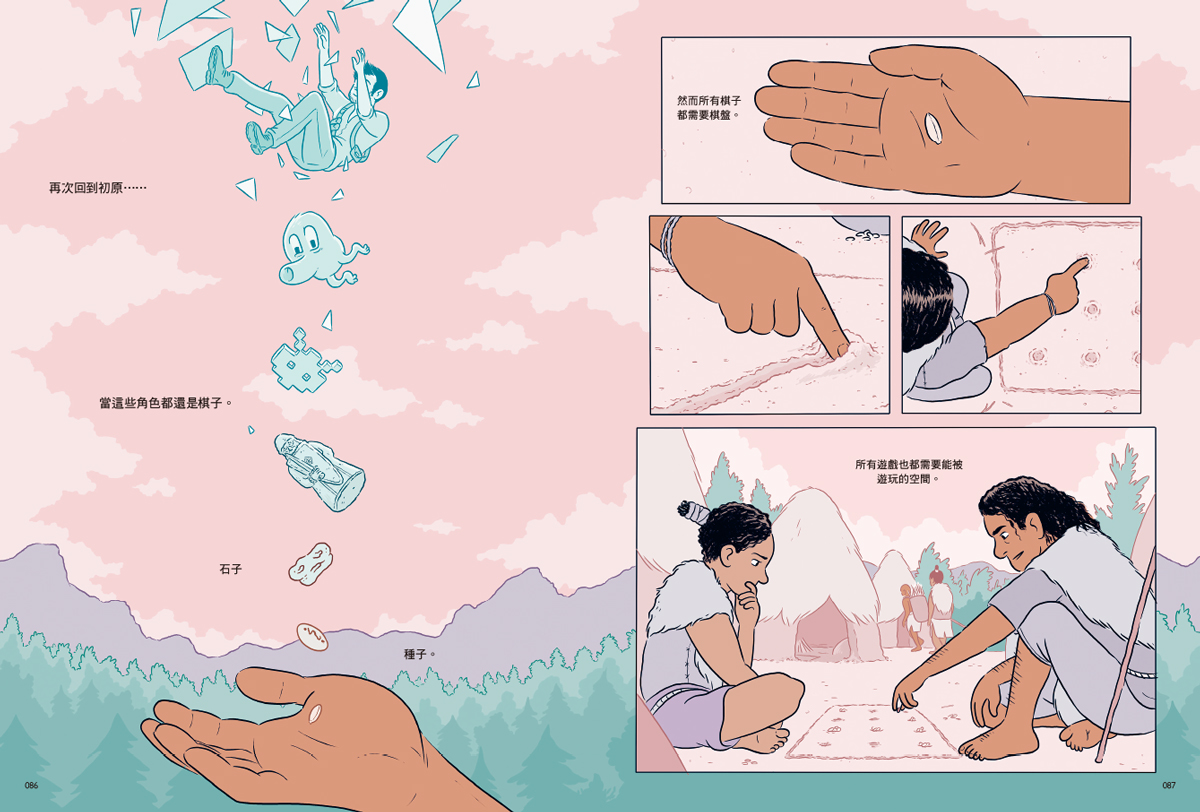

電玩遊戲是個發展迅速的媒介,我立刻意識到,無論如何我的漫畫跟不上最新款遊戲的腳步。也就是說,我必須以更加切中核心的方式來論述電玩,即使未來的5年或10年後,電玩世界可能又是另一番完全不同的樣貌。所以,我開始思索是什麼讓我們愛上遊戲——為何遊戲可以感動我們?為何我們如此沉迷?為何遊戲能帶來如此愉悅?為此我必須回到原初,回到人類文明中最早的遊戲,並探索玩樂的本質。

翁稷安:你的作品都帶有高度的論述性質,彷彿一本學術研究。然而電影研究已有漫長的歷史,電玩的研究則才剛興起。在著手繪製《電玩史》之前,你做了哪些事前準備?最後對作品帶來哪些影響呢?

我會採用較論述、學術的方式來撰寫,是因為這正是《好電影》的創作起源。大學時我很享受學習電影,當我開始製作第一本漫畫時,便選擇延續自己對電影研究的熱愛,把大學論文改編成短篇漫畫。用漫畫談電影的想法就這樣萌芽了,而這次我也將當時的學術口吻帶進這本書。

關於《電玩史》我最早的體悟之一便是,電玩相關的學術研究與經典著作仍在發展中。目前相關論述已有不少,但最有趣的分析多是來自記者、部落客或微型雜誌創作者(zine maker)。我必須更廣泛地搜尋資料,令人興奮的是,我也必須比創作《好電影》時更加相信自己對電玩的偏好及分析能力。

標竿級的電玩遊戲(也就是那些足以代表電玩這項藝術形式的知名「經典」作品)還在不斷輩出,並面臨一個關鍵的挑戰:現在我們還可以相對輕易地在DVD、Youtube或院線經典重映中,看到75年前甚至100年前的經典電影,但15年前甚至10年前的知名電玩,通常已很難取得,因為很少有人能接觸到老舊、報廢的硬體設備。

這不僅對遊戲保存是個重大課題,也影響了人們所能共享到的遊戲史與遊戲體驗。我現在能播放自己童年時期的精采電影給我的孩子們看,儘管電影裡的特效和髮型顯得有些過時;但當我試著向他們介紹一款舊遊戲,會發現幾乎是不可能的。

最終,我致力於根據遊戲本身的特點進行討論,並確保讀者不必親自玩過這些遊戲,也能欣賞其重要性或了解它為何有趣。進行漫畫創作時,除了借鑒現有的學術討論,我也納入這個領域中表現突出的記者和部落客的論述,而我對於遊戲的詮釋與哲學思考,也抱有更大的自信。

➤人人都能享受:關於電玩

翁稷安:《電玩史》從人類「遊戲」的本能開始談電玩,並且用「玩」來作為人與AI的區隔,總結你的論述。從你的角度看,「遊戲」或「玩」對於人類或人類文明有什麼樣的重要性呢?在人類所發明的各種「遊戲」中,電玩這樣的媒介有什麼獨特之處?

在為《電玩史》作研究調查時,我把「玩」視為人類在進化之旅中,取得一切成就的起源。這個想法來自於非常個人的觀點……小時候我玩積木和玩偶,慢慢的我開始用這些玩偶來說故事,並藉由畫些奇幻的、蠢蠢的圖像來玩耍。

當我更長大點,畫漫畫的嗜好也是帶著玩樂性質——我畫漫畫不是為了生計,而是想看看會發生什麼事,我能從中獲得什麼樂趣。青少年時期,我有大量的時間可以使用家裡的電腦,用Photoshop創作特效圖像,或用動畫軟體做一些有趣的影片。我透過玩樂來學習未來的職業生涯中至關重要的技術。

所以對我來說,「玩樂」是我自己學習所有事物的基礎。我把這個概念往回延伸到最早的人類,他們在泥土中用木棍和石頭玩耍,看看自己能用它們做些什麼,透過敲擊、拋擲、組合它們來尋找「樂趣」。從這裡,我們看到音樂、語言、藝術和技術出現了。這些都是透過「玩樂」而實現的——在當時,這些玩樂的性質可能是「嚴肅」的,但我們的玩樂天性在發想新點子與解決生活問題時至關重要。

此外,玩樂和遊戲使人們聚在一起,讓我們可以嘗試新的想法、新的互動方式。它讓我們即使在遠離生死鬥爭的情境下,依然能嘗試大膽的策略,讓我們得以突破界限,即使失敗也能存活下來,並從中獲得教訓。

電玩遊戲是這一切的自然演變,但電玩允許我們玩樂的範圍和多樣性是很獨特的。每款電玩都有一套新的規則,並且不受限於現實世界的物理性及可能性,讓我們能以真實世界無法實現的方式進行遊戲。同時,和傳統遊戲不同的是,電玩還讓我們跨越了距離的限制——現實世界的遊戲受限於物理限制,而電玩的虛擬特質則不受其擾。

OB編輯部:很好奇,對於不玩電玩的人(也許因為童年被訓斥的創傷、覺得自己太老不適合,或是認為那是男生的娛樂等各式原因),你會怎麼誘導或說服他們試試看電玩呢?

我想那些與電玩脫節的人(不管出於什麼樣的原因)會很驚訝地發現,遊戲這種藝術形式在過去10年間發生了巨大的變化,現在已更能迎合各種背景和興趣的人。即使主流電玩仍以暴力與槍戰為中心,你依然可以很輕易的找到符合自己口味的遊戲。

我發覺任天堂Switch是很適合入門的主機——像《集合啦!動物森友會》(Animal Crossing: New Horizons)就吸引了許多平時不玩電玩的人,而任天堂的線上官方平台中也充滿了許多有趣的獨立遊戲,比如《重返奧伯拉丁》(Return of the Obra Dinn)這種令人毛骨悚然的解謎遊戲,以及《林中之夜》(Night in the Woods)這樣的迷人青春成長故事。

同時,我認為許多電玩——甚至連主流電玩也一樣——已經放棄要求每位玩家都得在最困難的模式下通關。PlayStation和Xbox這些遊戲平台的無障礙選項,近年有了長足的發展,這讓更多的人能夠進入電玩世界,並去除遊戲中他們覺得太難的部分。

翁稷安:除了開頭扼要的電玩史外,《電玩史》如同《好電影》一樣都是圍繞著議題進行,諸如電玩遊戲中的自我認同、虛擬空間的解放、在遊戲選擇的啟示和道德意義、遊戲和現實世界的聯繫等等。一開始是如何擇定這些議題的呢?

這大體是出於我的個人興趣,但整體理念上是試圖以全新方法,去闡述那些人們習慣以特定方式去思考的藝術形式。藝術可以有各種不同的觀看方式:看電影可以折射出建築學的面向、玩電玩可以折射出身分認同的議題,這麼做能讓我們從新的角度欣賞這些藝術,並理解它們與生活的關聯性。

在這兩本書中,我試著帶領讀者從個人層面開始(在《好電影》中是透過眼睛、身體)進入到物理、社會和道德的世界(在《電玩史》則是關卡設計和遊戲對現實世界的影響)。我認為,先去了解藝術形式如何與我們個人有關,再探討它在更廣泛的社會學層面上如何影響人類,這是一種很有效的方法,也能讓我們看到兩個世界之間的細微關聯。

翁稷安:經由這些議題的討論,電玩對一般人可能造成帶來什麼樣的影響?你在訪談中曾指出,電玩是人類了解自己的方式,而且具有普世價值和影響力。為什麼電玩可以帶來這樣深遠的影響呢?

電玩之所以對我們產生如此深刻的影響,是因為它們與「化身」這個概念密切相關。雖然很多藝術形式都試著讓我們同理他者的觀點,但這些藝術形式都無法像電玩遊戲這般,讓我們真正的「走入」他人的角色。我們能夠自行選擇、行動並看到這些行動的後果,使遊戲成為一種具有「道德」性質的溝通方式。我認為透過電玩,能讓我們彌合自己與他者經驗之間的差距。

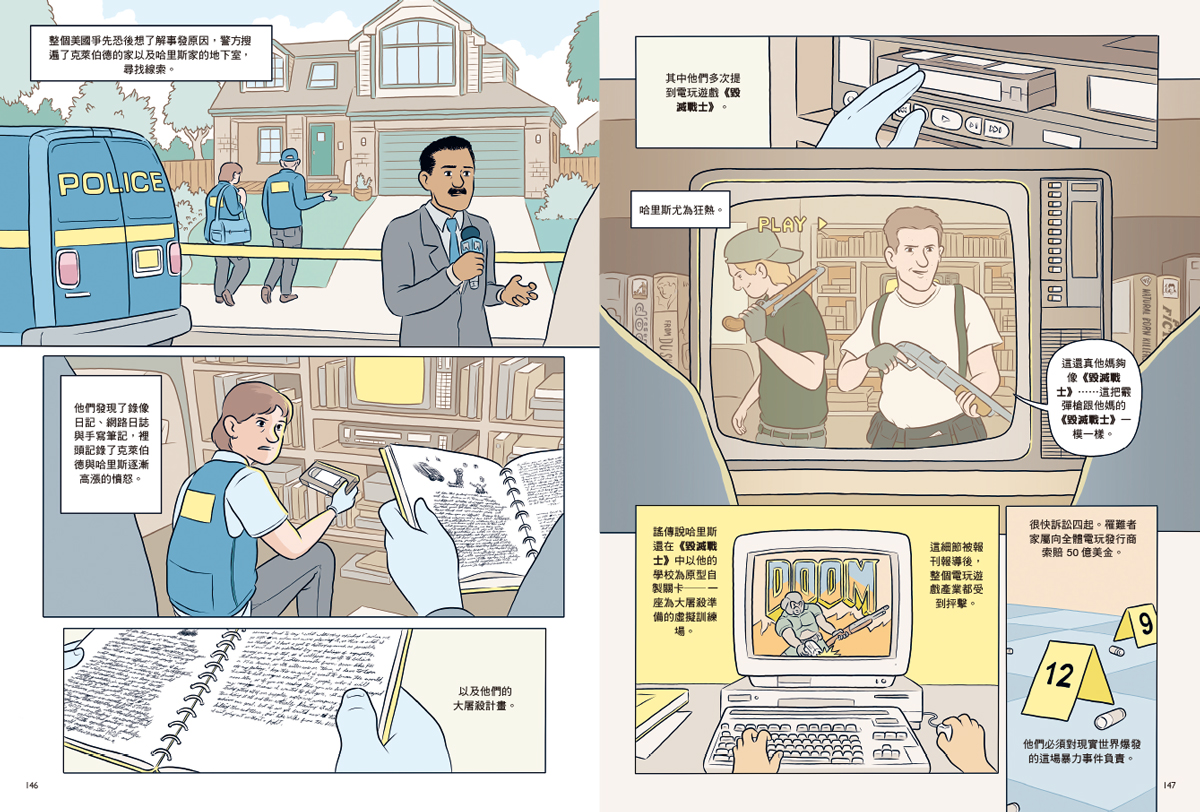

當然我們可能會因為在電玩中被迫做出違反道德意識的行為而感到困擾,不過雖然有眾多電玩都觸及到謀殺和犯罪,但我們並未看到這與現實世界發生的暴力有任何關連。或許遊戲提供了一個無需顧慮後果的安全堡壘,讓我們去探索暴力議題,又或許這只是孩提時代遊樂場上你追我跑的延伸。無論如何,我都不認同「電玩本質上具有不良影響」這種觀點。

然而,就像其它熱門媒介,電玩遊戲是文化自我延續的一部分——是我們向彼此敘述何謂是非對錯、何謂正常與異常等觀念的方式。從這個角度來看,電玩遊戲就像電影、電視、音樂和文學一樣影響著文化——我們彼此訴說著生活的世界及其中的意義時,電玩也是這故事的一部分。這有助於塑造我們成為更友善、更具同理心並試著幫助他人的人。不過若電玩灌輸我們一種觀念,認為可以透過暴力或偏見來解決問題,則也會產生負面的影響。

翁稷安:既然是議題式的討論,不免會涉及爭議,比如書中處理到性別或暴力的討論。在這類敏感議題上,作為圖像小說的論述者,你如何去拿捏其中的平衡呢?

向讀者展示這些藝術形式是如何影響我們觀看這個世界,對我來說是很重要的。在這個必須不斷透過手機和螢幕接觸各種媒體的世界中,我認為這是很重要的能力。但我也知道我在書裡總是呈現出中立的觀點。

創作這些漫畫時,我希望看到的是不管什麼種族、文化、性別或性取向,所有人都有機會被接納的世界。為了處理這些敏感問題,我得意識到許多人可能不曾接觸過這樣的思維,或無法用和我一樣的眼光看待世界。我試著以簡單、真誠的語意,也引用受這些敏感議題影響的人的觀點,例如在討論到美國電玩裡的黑人男性形象時,我引用了黑人評論家的看法。書裡許多議題對我個人並沒有直接的影響,我也沒天真到認為自己可以高高在上地討論這些議題。

我希望所有讀者可以將我的作品視為更深入探索的跳板,開放心胸地繼續自行思考這些議題,並尋找其他挑戰了個人偏見的作者。

➤談談正宮:關於漫畫

翁稷安:先前接受《衛報》訪問時,你曾提到:「將電影和遊戲轉換成不同的媒介,好處之一是,你可以將它們與原始形式分離開來,這樣有助於人們更具判斷力。」既然《電玩史》是以「圖像」作為媒介的情書,你可以向讀者說明用圖像重新詮釋電玩的主角或場景,這樣跨媒介的轉換所能帶來的效果嗎?

和其他人討論電玩時,你會發現有趣的是,電玩在記憶中呈現的方式與它實際的樣子有很大的不同。比如我小時候玩過《007:黃金眼》或《顫慄時空》(Half-Life),在我的記憶中它們就像是真實經歷,遊戲中的地點對我來說有如親身造訪過的真實空間。但多年後重新再玩時,這個幻覺就被戳破了——電腦繪圖很陳舊,場景也假假的,一切都顯得過時。

在創作《電玩史》時,我希望捕捉到的電玩畫面,是存在於我們記憶中的那個版本。它被我們的想像力著色,並且不會被不同世代的遊戲所面臨的技術限制。

另一大樂趣是,繪製這些標誌性的電玩角色時,我可以藉由把他們放進不同以往的情境中,或把他們和其他角色相互對照,來加入自己的個人風格和評論。這讓我能夠反諷或反思這些經典角色的性格,以及這些角色性格塑造出了什麼樣的電玩遊戲。

翁稷安:你的作品多半都屬「知識類漫畫」,為何會以這個領域作為創作的主力呢?對臺灣讀者來說,我們的知識類漫畫,多半都偏向幼兒的啟蒙讀物,是「給小朋友看」的書籍,這也是你的作品顯得非常特殊的地方。是否能分享創作這樣「給大人看的」知識類漫書過程的甘苦?並給有志於同樣創作取向的圖像創作者或專業研究者一些建議?

我是在無意中走入這個領域的。我對電影充滿熱情,同時也想畫漫畫,最終將這兩個興趣結合成《好電影》,我個人很享受這個做法。當然,前提是有許多人和我一樣熱愛電影,而漫畫的形式讓我想探討的主題更具吸引力且更受歡迎。我自己童年時很受知識類漫畫的啟發(例如英國有一系列漫畫叫做《世界歷史好糟糕》(Horrible Histories),所以長大後也把那種學習的樂趣帶過來。

對我來說,真正的樂趣是能花時間學習那些吸引我的主題。而挑戰在於,如何將這些複雜的概念,轉化為更容易理解且更具娛樂性的形式,讓更多讀者欣賞,而不僅是吸引到那些有能力以學術形式攝取同樣資訊的人。

對有志成為漫畫創作或研究的人來說,我認為關鍵在於找到自己熱衷的主題,用清晰、真誠的語言分享這分熱情,並確保能傳達給和你有相同熱情的人。當我在地方電影院販售第一本個人出版的《好電影》時,我找到了我的讀者。你也有可能在其他地方找到屬於你的讀者,他們一定存在。

翁稷安:在你的個人網頁上,還有一些非知識類漫畫的作品,可以和我們分享在知識類漫畫之外,你感興趣的其他主題或類型嗎?也很好奇你接下來的創作計畫?

現在我感興趣的是,將自己對學習的熱愛,與更適合兒童、冒險式的表現方法相結合。我想「學習」的元素會一直伴隨在我的作品中(即使只是隱含於字裡行間)。不論是創作知識類漫畫,或是將學習元素加進迷人的故事劇情裡,我喜歡探索新的想法和主題,而學習正是我寫作的一大原動力。

此外我也希望能將對電影的熱愛轉化為劇本撰寫。我一直熱愛電影製作,儘管生活使我走上漫畫創作之路,但我還是有很多可以在銀幕上講述的故事點子。也許這只是滿足自我的個人夢想,但也有可能成為更大的計畫。就讓我們拭目以待!

翁稷安:可否用一兩句話,簡單的說明對你來說,漫畫或者圖像小說是什麼?

漫畫頁面是一幅不可思議的藝術畫布,一格一格的漫畫分鏡既可以逐格欣賞,又可以整體一覽無遺。漫畫格子捕捉了時間的片刻,那些時間片刻又隨著閱讀的節奏而流動。在閱讀中,我們賦予漫畫生命,故事既存在於每個畫格裡,也存在於畫格之間。我們的繪畫風格就像個人筆跡,每位漫畫家都以各自獨特而美麗的方式將自己留在頁面上。

➤遊戲推薦時間!

推薦時會馬上浮現在腦中的遊戲?

《極樂迪斯可》(Disco Elysium)

《極樂迪斯可》可能不適合所有人,但它真的太棒了,我已經大力推薦給所有我認識的喜愛電玩的朋友。這是一款角色扮演遊戲,背景設定在架空的一個搖搖欲墜的復古歐洲後革命國家。這款遊戲涉及政治、社會學和道德選擇,而且以黑色幽默和鮮明特色著稱。我喜歡這款遊戲是因為它允許你失敗,並讓你的失敗變得令人愉快。

我玩過的大多數角色扮演遊戲都在鼓勵玩家做到最好、成為最英勇的角色。但《極樂迪斯可》的美妙之處在於,它讓你當個懶散、失敗的警察,而這也是遊戲故事的要素之一,任何錯誤的轉折只是你的角色奇怪而黑暗故事的另一面向。

適合從未玩過電玩的人?

《無名鵝愛搗蛋》(Untitled Goose Game)

這題好難,因為想暢遊電玩世界,就必須用到許多非學不可的技巧。所以我得選一款只需要初階電玩技巧,還要能立刻提起玩家興趣的遊戲,以免讓人感到挫敗。

我或許會推薦《無名鵝愛搗蛋》。玩家扮演一隻調皮的鵝,在一個英國村莊裡製造混亂。這款遊戲同時適合兒童和成年人,遊戲一開始你就會感受到有趣及好玩的感覺,即使在奮力獲勝後,你也可以在惹惱當地村民的同時感受到超多喜劇效果。

特別喜歡但一直沒有玩完的遊戲?

《碧血狂殺2》(Red Dead Redemption 2)

哈!這正是身為玩家的我們所面臨的挑戰。大多數電玩的遊戲時程,對忠實玩家以外的人來說都太長了。雖說如此,當我真心喜愛某款電玩時,我通常可以玩完它,儘管可能花上一整年的時間!或許最適合這題的答案是《碧血狂殺2》。我覺得這款遊戲的世界美到讓人想整天泡在裡面。它的細節之豐富令人難以置信,我醉心於西部生活的艱辛和原始感——照顧我的馬匹、在營地邊徘徊邊吃飯、隨著日出騎行出發。我被過長的遊戲時程卡住了,我很想花時間慢慢體驗,但沒有那個時間。也許有天我可以擠出時間再來玩,那一定很有趣。

最喜歡跟家人朋友一起玩的遊戲?

《星露谷物語》(Stardew Valley)

這題我有很多推薦!這幾年來我和我的孩子都很喜歡玩瑪利歐賽車(Super Mario Kart),也很喜歡一起玩《Minecraft》。最近我發現《星露谷物語》非常適合與伴侶一起玩。這個遊戲溫和且容易有成就感,我們可以一起建造個小農場,種植蔬菜,在當地商店出售。一些合作型遊戲像是《胡鬧廚房》(Overcooked)可能會造成家中緊張的氣氛,但《星露谷物語》是個完美的遊戲,可以讓人放鬆下來。

如果可以會想玩一輩子的遊戲?

《集合啦!動物森友會》

也許會是《集合啦!動物森友會》。這款遊戲提供了一個美好而悠閒的時刻,讓我可以每天建立一方屬於自己的小世界。如果我被困在無人島上,這是款拿來打發時間的完美遊戲,可以一直玩到被救出為止!

禮尚往來下,OB編輯部也向作者推薦了3款台灣遊戲:《返校》、《螢幕判官》、《OPUS:龍脈常歌》,對此羅斯回覆:

感謝你們的推薦。我聽說《返校》很不賴也已經買了,迫不及待想趕快坐下來玩。電玩遊戲是一種很強大的藝術形式,我們很幸運能欣賞到全世界各地的人們所創作的遊戲藝術。請讓我再推薦一款蘇格蘭製的《未訴之事》(Stories Untold),這是一套詭異的文字冒險遊戲,會讓玩家感到毛骨悚然!●

|

|

|

作者簡介:愛德華.羅斯 英國愛丁堡的漫畫家、作家和插畫家。曾與 James Hall 博士合作,為大學、博物館、慈善機構與研究機構創作出許多科學主題漫畫,並經常開辦漫畫課程及創作工作坊。 愛德華很早就對電影和漫畫產生了濃厚的興趣,直到在大學主修電影後,他便設法將這兩種興趣結合起來,創作出版了漫畫作品《看懂好電影的快樂指南》(Filmish: A Graphic Journey through Film),深受影迷和學術界的歡迎,這本書獲得了YASLA 2017年青少年圖畫小說獎,以及獲選為2020年台灣Openbook好書獎-年度生活書,並已被翻譯成8種語言。 從第一次啟動哥哥的舊Atari ST電腦以來,他便迷上了電玩遊戲。多年後,他開始思考:是什麼讓遊戲如此特別?我們為何玩遊戲?遊戲對我們造成了什麼影響?遊戲又是從何而來? 這些疑惑造就了《電玩遊戲進化史》(Gamish: A Graphic History of Gaming),以漫畫形式探索了遊戲的驚人歷史。這本書是一封寫給各式遊戲的情書,闡明了遊戲為何令我們著迷並吸引我們。 |

OB短評》#428 機敏而情思透徹的極品好書懶人包

●SEVEN

沈意卿、陳莉文、葉佳怡、張亦絢、何玟珒、崔舜華、黃思蜜著,南方家園,380元

推薦原因: 議 文 樂

女團SEVEN正式出道!一時之選的7位作家,輪番搬演當今女性所面對的處境與議題,同台競技,各自精巧,浪姐感十足。排版裝幀亦見心思,送禮自用兩相宜,往後如有感懷紀念特別企劃消化經費之類的文集出版需求,本書可當誠意範例。【內容簡介➤】

●愛的認識論

男同性愛欲文學的政治、情感與倫理

蔡孟哲著,國立陽明交通大學出版社,380元

推薦原因: 思 議 樂

此書回溯、梳理了橫跨百年的(男)同性戀認識論,意不在重新建構同性戀主體,而是指出同性戀作為認識論本身,其主體即是歷史建構。當然,此書因著重處理的資料在文學文本(輔以報章論述),這個「歷史建構」也就並非書中整理的「癖」(病理)與「窺」(道德)的認識論可以涵蓋其面貌。全書更多篇幅致力於討論情感與想像,亦即「愛的關係模式」。最後兩章更以1970-90年代出版的小說,回應在當代社會依舊十分重要的「愛滋」、「同婚」論爭現象,以提出互助共生的「烏/汙托邦」想像。【內容簡介➤】

●炭空

追尋記憶深處的煤鄉

朱健炫著,時報出版,520元

推薦原因: 議 益

去(2022)年北美館策畫了「掘光而行:洪瑞麟」畫展,展出礦工畫家洪瑞麟(1912-1996)代表作以外,也重新喚起台灣社會工業化轉型前的重要礦業歷史。此作與洪瑞麟前輩展現同樣的社會關懷,將目光(筆鋒)指向工人的身體與記憶,探問工傷與國殤,而非僅是經濟產業或勞動生態的針砭。書中集結初次問世的珍貴照片、歷史爬梳,訪問在礦鄉中生活人們的一手經驗,形成一部在現場貼近歷史的庶民史佳作。【內容簡介➤】

●受苦的倒影

一個苦難工作者的田野備忘錄

魏明毅著,春山出版,400元

推薦原因: 思 議 樂 獨 益

這是一本毫不妥協的「不適」備忘錄,作者關懷的是體制的邊緣人,篇幅不長,情感介入,精心的文字調度直驅無人追究之境,每一頁都是對社會的靈魂質問。英文書標中的 “of/on” 也點明了寫作的企圖:倒影如反省,面對體制巨獸,你我皆是削足適履的(不)良品。【內容簡介➤】

●覺察

通往身心靈整合的科學冥想練習

Aware: The Science and Practice of Presence-- The Groundbreaking Meditation Practice

丹尼爾.席格(Daniel J. Siegel)著,王詩琪譯,時報出版,620元

推薦原因: 議 實 益

作者提出了「覺察之輪 」這個千錘百鍊的圖像工具,簡單,清楚,好操作,系統性地拆解修行道上的外魔心魔,次第感絕佳。真正的心法總是極簡的,能展能收,甚深微妙。本書一圖掃千軍,專治我執煩惱看不開,是身心靈的入門款,也是勇猛精進的試金石。【內容簡介➤】

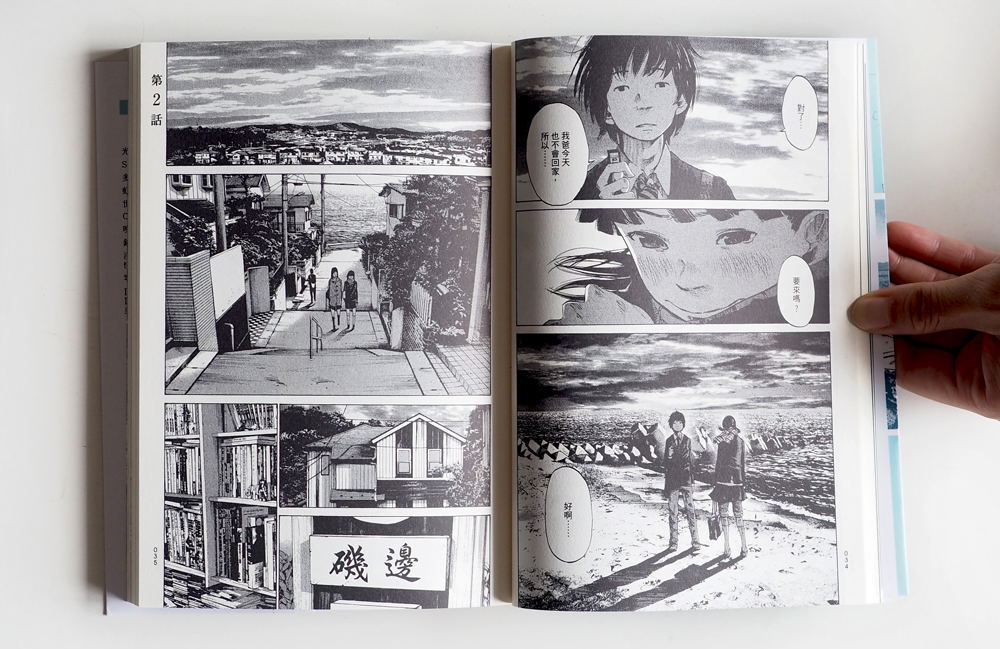

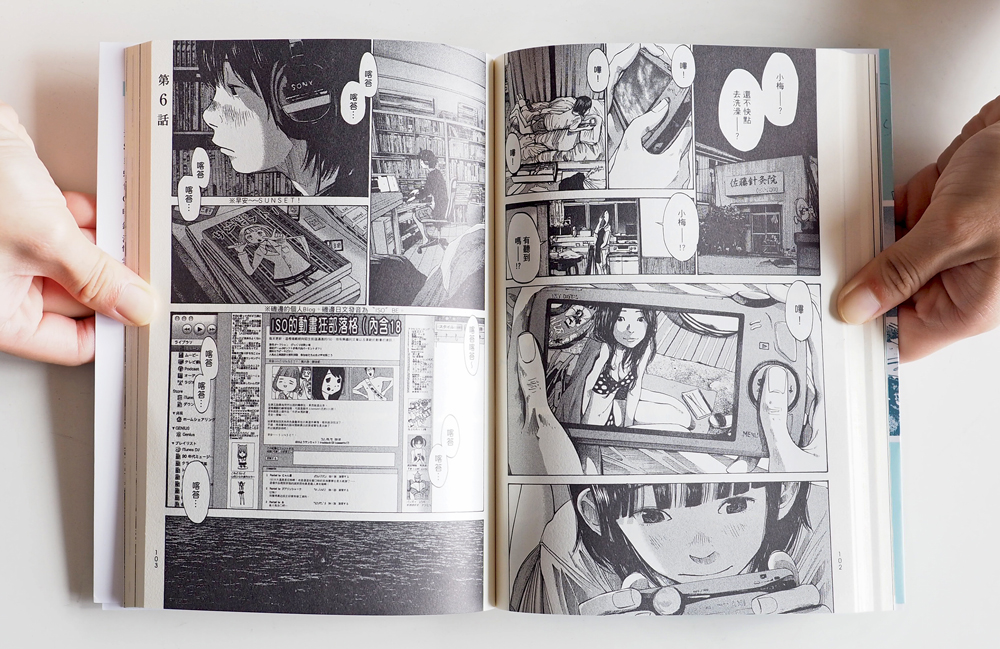

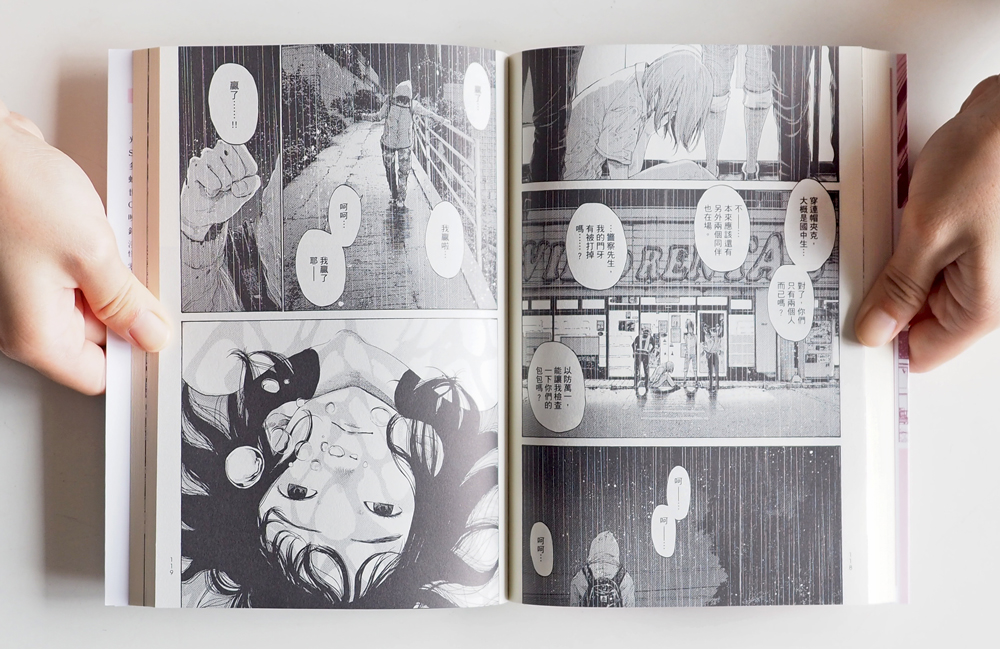

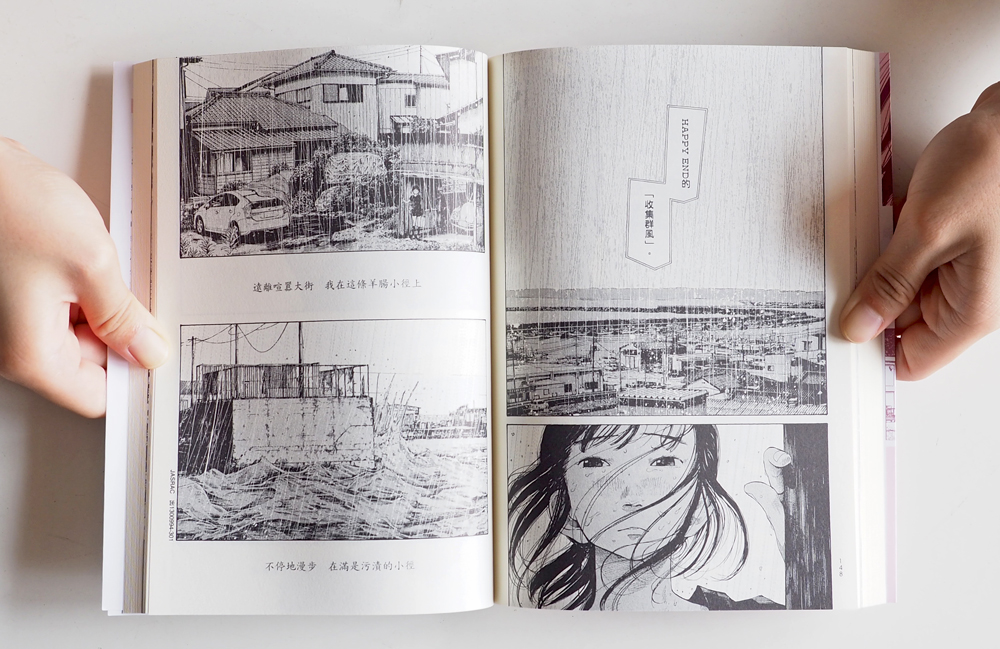

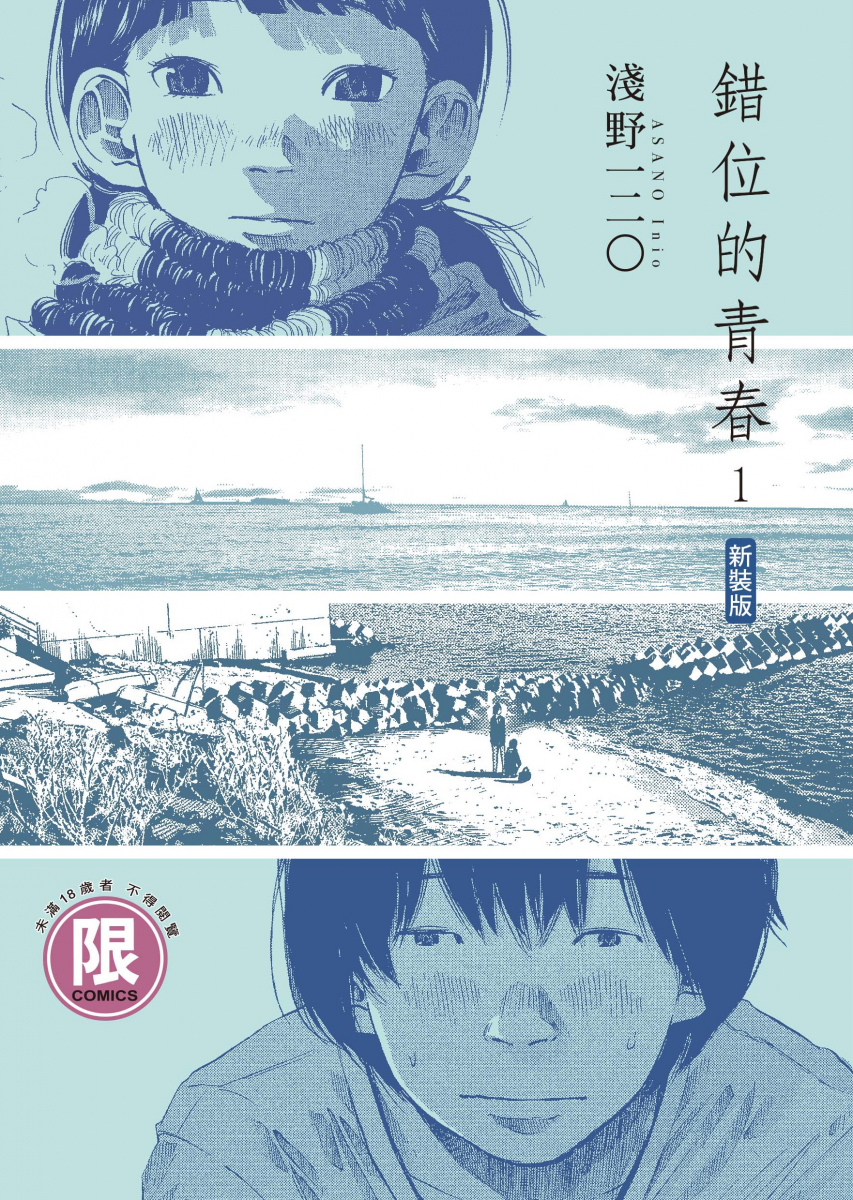

●光逝去的夏天 (1)(限制級)

光が死んだ夏 (1)

モクモク れん著,咖比獸譯,台灣角川,140元

推薦原因: 樂

兩小有猜的謎情成長,少男心事的怪奇物語。這部漫畫的恐怖氛圍極具魅力,清純又扭曲,捕捉到了某種青春特有的幽微腦洞,令人期待後續發展。開膛式的靈魂交流堪稱一頁封神,淫而威猛,道盡被破處的驚奇儀式感,簡直BL版的《異形》。【內容簡介➤】

知識性.設計感.批判性.思想性.議題性.實用性.文學性. 閱讀樂趣.獨特性.公益性

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量