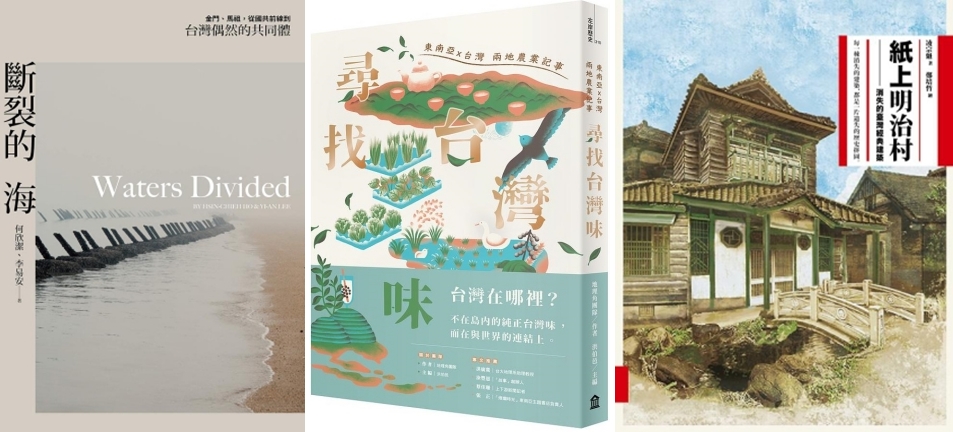

世界閱讀日.走讀臺灣》「一本書就出發!」特別企劃,105本深度踏查臺灣的精采書單

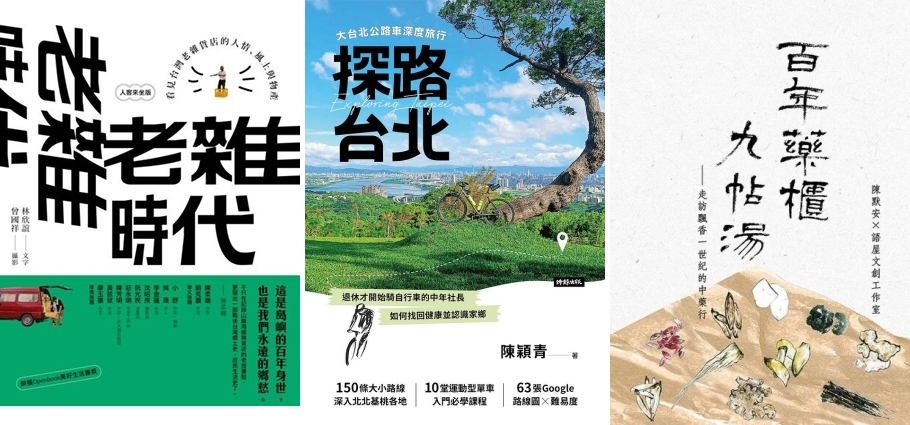

台灣每年出版近4萬本圖書,不少作品是作家一次又一次走訪城鎮田野,用生命經驗、文史素材與學術視野,記錄下台灣的豐富與多元。比如作家林欣誼與攝影師曾國祥合作的《老雜時代》,探訪了32間台灣即將消失雜貨店風景;出版人陳穎青《探路台北》規畫了150條深入北北基的腳踏車路線;作家陳默安《百年藥櫃九帖湯》走訪了9間飄香百年的中藥行。

歷年來文化部藉由世界閱讀日推行「走讀台灣」的概念,已累積了豐厚成果。「走讀台灣」推行過眾多活動,內容豐富,特色各異。許多在地組織精心設計路線,帶讀者走訪台灣的美好,活動每每一推出即刻秒殺,一位難求,很多讀者甚至反映,很想參加卻苦無方法。

為了讓走讀的概念更全面開展,今年世界閱讀日特別規畫「一本書就出發!」,強調無門檻,將主動權交給讀者,讓走讀台灣成為真正的全民運動。一本書就出發,即使沒有專人導覽,透過作家的文字、漫畫家的圖像,讀者也可以隨時上路,深度認識台灣!

✦ 延伸閱讀 ✦ 世界閱讀日.走讀臺灣》快閃專訪!走讀書單作者不藏私推薦:徒步、騎單車、搭火車都OK!

由Openbook閱讀誌策畫的「一本書就出發!」推薦書單,扣緊「走」「讀」「台灣」的主題。「走」,意味著這些書都具有踏查意義。「讀」則強調易讀性,入選者都是曾得過金鼎獎、金漫獎或深受學者作家肯定、製作水準優良的作品。而所有書籍必然都與「台灣」相關,展現台灣人文、歷史與地理的獨特樣貌,並且都出自台灣創作者之手。比如2022年榮獲金鼎獎、Openbook好書獎的《走進布農的山》,就是作者郭熊將自己一遍一遍踏查台灣山林,尋找黑熊的故事,寫成的精采著作。

超過100本的推薦書單,其中7成作品是近3年出版的新書,其餘則是2019年前出版的經典。不管讀者想認識台灣的北中南東,甚至離島,都可以在這份書單中找到驚喜。

➤3種視野:特寫、中景、鳥瞰

「一本書就出發!」推薦書單共分12個主題,每個主題之下,又依遠中近3種視野,分成「特寫」、「中景」與「鳥瞰」。

「特寫」的書籍,適用於一日遊或半日遊,內容多為鎖定單一人事物、單一動植物的深度導覽解析。比如作家李桐豪的《紅房子》以精湛的文字記錄圓山飯店的過往風華,引領讀者在野史與信史之間,窺見當代臺灣政經鮮為人知的過往。學者曾齡儀的《沙茶:戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》,聚焦深究臺式「沙茶醬」的身世,由小見大,追尋將沙嗲改造為沙茶的東南亞潮汕移民身影。又如漫畫家LonLon的金漫獎得獎作品《再見信天翁》,透過信天翁傳遞人與動物的生命教育。

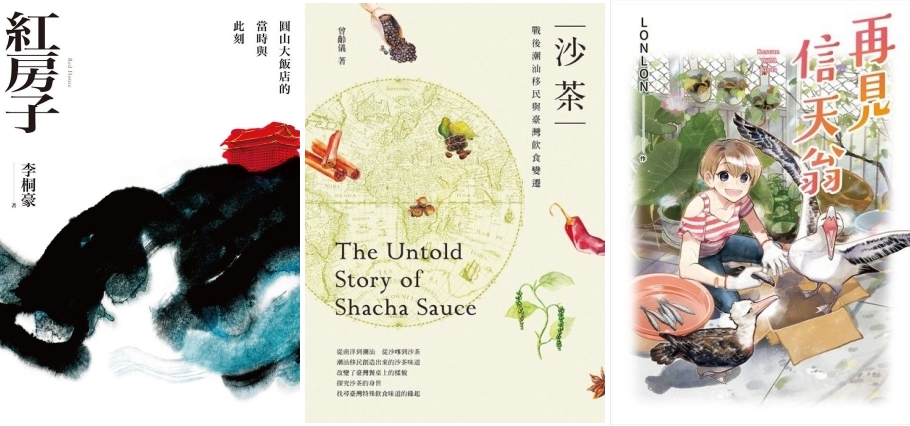

「中景」的書籍,則可以作為2日遊、3日遊按圖索驥的指標,綜覽單一城鄉、物種、事件、主題或社群。比如林君安《臺北步登公寓》探索了臺北的住宅類型是如何形成的。科普作家黃一峯一手包辦文字、繪畫和攝影的《怪咖動物偵探》,以動人的圖文整合,聚焦且不冗雜的帶讀者認識20多種城市常見生物。楊双子《開動了!老臺中》則從日治時期少女吃什麼的想像出發,連結到作家自己生活過的街區,記錄踏查臺中舊城區的飲食。

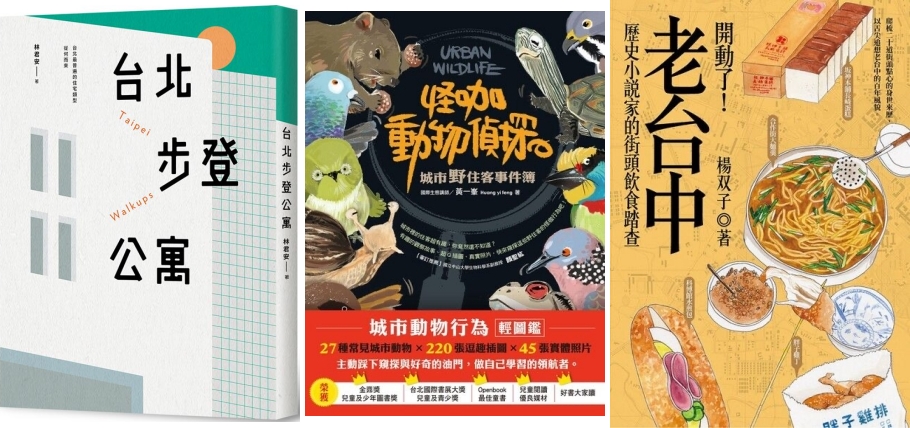

「鳥瞰」類的書籍,則可以讓讀者長期關注特定主題,因為它們涉及跨地域、跨主題、跨物種、跨世代、跨社群的綜覽。譬如李易安與何欣潔合著的《斷裂的海》,跳脫以臺灣本島為核心的歷史書寫,以重現金門、馬祖的地方主體性為基礎,進一步回顧金馬與臺灣關係的歷史發展。《尋找臺灣味》則通過飲食探詢臺灣與世界的連結。而凌宗魁的《紙上的明治村》則一一重現消失的臺灣經典建築。

另外,書單內也包括精彩的文學作品,如首部獲得金鼎獎的臺語長篇小說、胡長松的《幻影號的奇航》,陳凱琳動人的客家短篇小說《藍之夢》,以及首部以泰雅族為核心的長篇小說,尤巴斯.瓦旦的《魂魄》。

「一本書就出發!」推薦書單的12大主題,分別為:在地路線、 飲食、 山林&地理、動物、植物、人文風景、 建築、職人、原民、臺語、客語書寫鐵道、影視改編,每個主題各有7到10本推薦書。分述如下:

➤主題1:在地路線【書單】

特寫一幢建築的前世今生,不用急著離開,慢慢辨識人的痕跡,物的消亡。認識一座城市或一個鄉鎮,且走且停,從職人的生命、產業的變化,發現生活的改變。鳥瞰環境變遷,不妨用空拍機的視野,島嶼樣貌的變遷,濃縮成一段縮時攝影。

➤主題2:飲食【書單】

走進作家的舊日廚房,從人物的身影到菜餚的味道,品嘗人情滋味,或跟著作家家傳的購物路線、菜譜樣式,分享餐桌上的故事。從有機友善農法,腳踏實地找到對待土地與身體的方式。味道的變遷中,通常也包涵文化的交流、產業史與生活史世代的變遷。帶著一本飲食書籍出發,讓滋味來當GPS。

➤主題3:山林/地理【書單】

臺灣位居環太平洋地震帶,受到歐亞大陸板塊的擠壓與碰撞,山林樣貌豐富,也孕育了精彩動人的自然書寫。這些自然史的故事中,更有著不同族群在歷史中的相互角力與拚搏。山林史經常也是殖民史,交織著族群的移動與認同。帶著一本山林書寫旅行,也可以是一段與自我的對話。

➤主題4:動物【書單】

人對動物的態度,映照的也是人對彼此、對環境的對待。關於動物,除了知識、生命教育,也是藝術的、哲學的,甚至是消費文化的。帶一本動物書出發,認識臺灣特有種,認識人最親密的朋友。

➤主題5:植物【書單】

透過學者、園藝治療師、樹木醫師、植物攝影師、科普作家之眼,看見植物的迷人樣貌與物種的移動軌跡。深度地認識一種植物或鳥瞰一座山林,發現臺灣與世界的連結,帶一本植物書出發,可能會驚人地發現,它們已走得很遠很遠。

➤主題6:人文風景【書單】

除了實體的地景之外,人的情感、生活經驗,甚至政治圖景、藝術作品,都是城市文化的重要組成。在這個類別中,不少書籍都藉由策展的形式,在同一主題下,聚攏不同創作者的精湛發揮,組織成多元而完整的人文脈絡。

➤主題7:建築【書單】

你可以將鏡頭特寫鎖定街旁老屋的鐵窗花,再拉遠轉移到臺灣隨處可見的寫生小廟,或者聚焦於街屋或公寓的形貌。不管在鄉村或城市,建築都是活生生的歷史,今日的「老舊」可能曾經是過去最現代、最前端的思維。帶一本建築書出發,在最尋常的巷弄,發現最獨特的線條。

➤主題8:職人【書單】

靠海維生的人、賣魚的人、修復身體的人、主持葬禮的人、守著燈塔的人、賣中藥的人、開雜貨店的人、種田的人,畫電影海報的人……不同的職人有殊異的個性,不同的環境也孕育不同物產。帶一本職人書出發,難忘的旅行,總與遇見的人相關。

➤主題9:原民【書單】

近年來,原住民書寫出現許多重要的里程碑,在文學、文化紀錄、歷史書寫上都有令人驚喜的佳作。除了回望被深埋的歷史,賦予族群傳統重生的冀望,也有對個人生命史的揭露、突破漢字書寫的框架。帶一本原民書上路,開啟另一種關照世界的目光。

➤主題10:臺語、客語書寫【書單】

語言是內涵不斷隨時間變動的複合體,從詞彙、語音、稱謂的結構變化,更可以看見生活與人情的細節。學習語言是種記憶,閱讀文學則可以看見語言技藝和情感肌理的展演。帶一本母語書上路,反覆複習用母語交流。

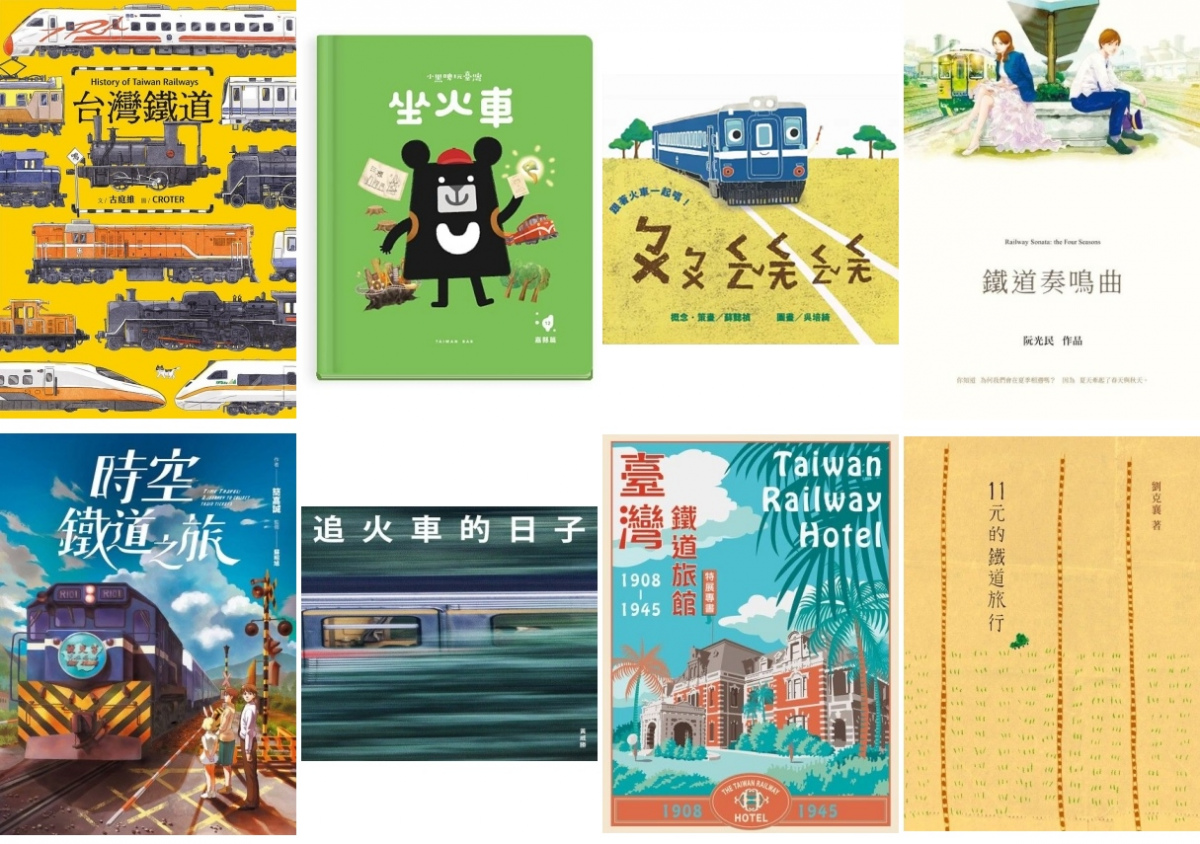

➤主題11:鐵道【書單】

鐵道曾是陸地上最重要的移動工具,火車的變化也伴隨人的成長與產業的推進,無論是揹著行囊,負笈他鄉,或著遠遊歸來,喜見家人。火車拉近距離,交疊空間,錯置光影。帶一本鐵道書出發,整理一路遺留的記憶。

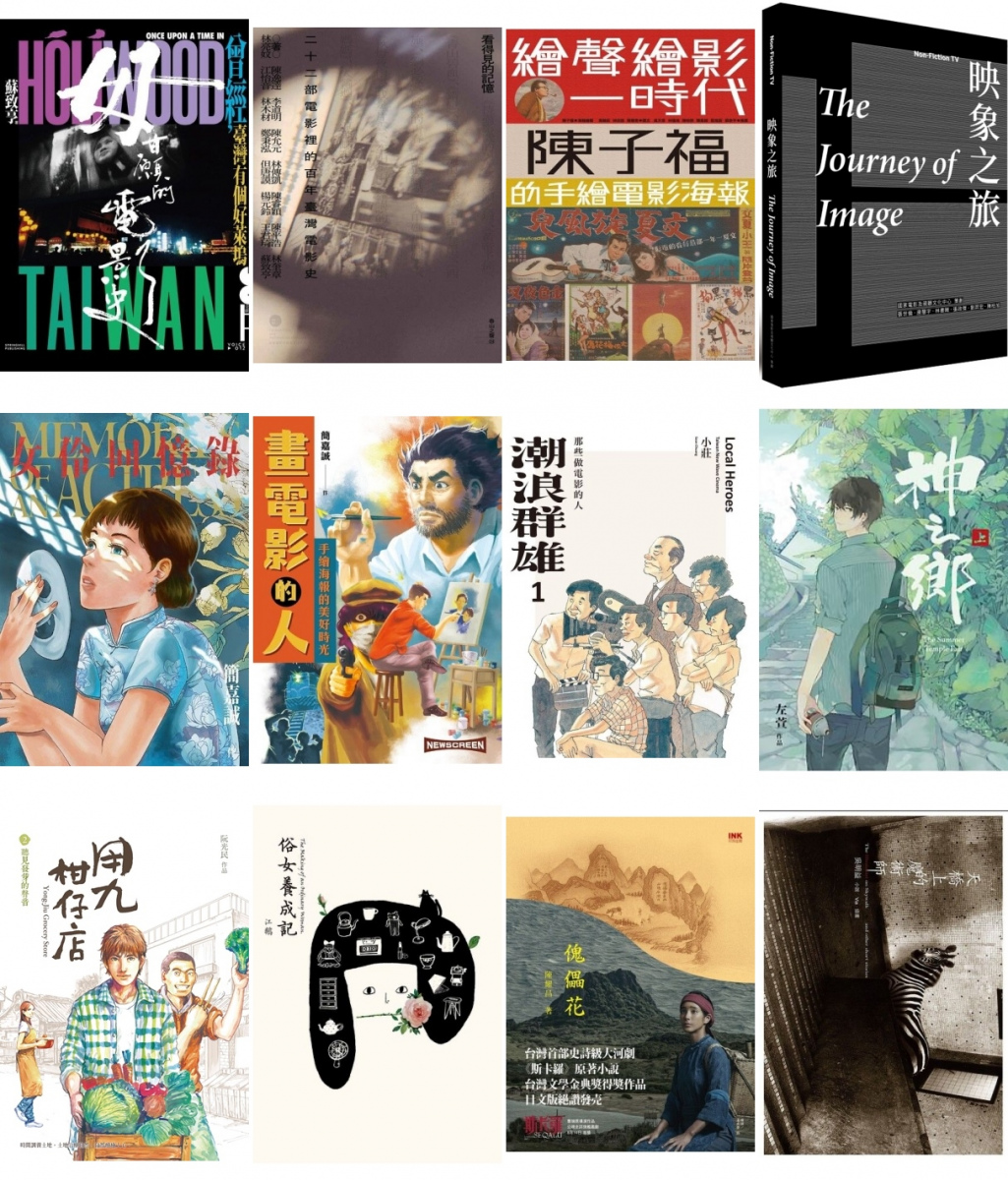

➤主題12:影視【書單】

國家影視聽中心近年發展「臺語片小宇宙」,過去因國語片排擠而消失在大眾視野的臺語電影,終於開啟了找回記憶的路程。一起來認識臺語片的歷史,刮除黨國塗抹的低俗污名,參與文化轉型正義工程。

近年許多影視作品瞄準了具有獨特臺灣性格的文學或漫畫作品,進行改編。帶一本影視改編的書上路,小說、漫畫與電影主角,都是你的旅伴。

從「一本書就出發!」百本推薦書單,不僅可以看到臺灣作家豐碩的創作成果,更是讀者跨出腳步,深度認識這塊土地的便利工具。

2023年世界閱讀日,Openbook閱讀誌與文化部一起邀請所有讀者,走讀臺灣,一本書就出發!●

世界閱讀日.走讀臺灣》快閃專訪!走讀書單作者不藏私推薦:徒步、騎單車、搭火車都OK!

❥ 古庭維《台灣鐵道》

「《台灣鐵道》中有許多台灣豐富的歷史場景,你可以帶著這本書、或是先看這本書,再到火車站搭火車,繞台灣一圈,到台灣的山上、溪邊、海邊,一本書就出發!」

❥ 李易安《斷裂的海:金門、馬祖,從國共前線到台灣偶然的共同體》

「這是一本我與何欣潔一起合作、關於金門和馬祖的書,想要探討金門和馬祖,怎麼因為一些偶然的原因,今天和台灣走到了一起。也希望大家看了這本書之後,能馬上買機票或船票,去金門和馬祖看看。」

❥張季雅《異人茶跡》

「《異人茶跡》系列書籍已經完結,是一個跟茶有關的故事。希望大家能帶著這個系列的漫畫書,去探訪台灣的茶路。一本書,遊台灣。」

❥ 鄭順聰《台語心花開》

「大家好,我是作家鄭順聰。你帶這本《台語心花開》,可以去逛台南的林百貨。因為這本書的概念就是用林百貨那種古早的百貨公司,就像我們台語這麼古典(kóo-tián),現在走入現代性。所以帶這本《台語心花開》去府城林百貨玩,很讚喔!」

❥ 尤巴斯.瓦旦 Yupas Watan《魂魄YUHUM》

「這本書主要在介紹高山上的司拉茂族群(slamaw),他們在那幾年對抗日本,不屈不撓地一直打到底,讓人看見為什麼大家會稱泰雅族是一個彪悍的民族。這邊的用字不是彪悍兩個字,而是『生存』,為了求生存才會變得彪悍,這個彪悍是跟大自然狩獵、生存。遇到外來的殖民,日本人進來後就把跟大自然搏鬥的經驗、技術拿來對抗日本。這本小說是15個高山耆老不斷告訴我,很真實的故事。」

「這本書介紹了台灣中部地區大甲溪流域上游的泰雅人司拉茂族群,在大約1890年開始到1931年這段時間所發生的事。一本書就可以帶著我們一面走,一面讀到當時的泰雅族跟大自然搏鬥、與日本人對抗,他們的生活和文化。」

❥左萱《神之鄉》

「邀請各位讀者帶著回鄉或者是懷舊的心情,跟我一起到大溪走一趟,帶著一本書就出發!」

❥黃一峯《怪咖動物偵探》

「一本書就出發,我希望大家拿著《怪咖動物偵探》,就在住家附近的公園、路邊,去尋找這些生命,因為牠們就與我們住在一起。」

❥ 陳穎青(老貓)《探路台北》

「我會建議讀者騎著Ubike,穿過水門到河濱,不要侷限在左岸或右岸,可以跨過橋。『過橋』在河濱騎車是非常重要的,這樣才能離開熟悉的地方,到一個陌生的地點。這次我非常推薦、希望大家騎著車帶著書到關渡公園。關渡公園是一個非常特殊,海拔不到50公尺的地方,但是你在關渡公園會領略到為什麼要騎著車爬上高山,是非常有趣的經驗。」

❥ 陳默安《百年藥櫃九帖湯:走訪飄香一世紀的中藥行》

「《百年藥櫃九帖湯》收錄了全臺灣9間百年中藥行的故事。非常推薦大家到茄萣的德興堂,那裡有一個非常可愛的村落,大家可以去看看古老的建築,到德興堂去了解他們的故事。」

❥ 龔卓軍《獵人帶路:曾文溪溯源影像誌》

「我是台南2022Mattauw大地藝術季的策展人龔卓軍。一本書就上路,我們在最前期做了《獵人帶路:曾文溪溯源影像誌》這本書,我們建議各位去尋找達邦的獵人安孝明。安孝明他身上有非常多的路線,帶各位到森林、還有伊斯基亞娜溪。

另外是茶山的獵人,我們去找Basuya,Basuya會帶各位到珈雅瑪瀑布,以及茶山附近非常多不同的產業,還有達谷布亞努溪沿岸,他最美好的,跟他父親一起去狩獵的記憶。一本書就上路,我們推薦《獵人帶路》這幾條路線給您。希望帶各位到各位所不知道的阿里山曾文溪上游水源區。」

❥洪伯邑《尋找台灣味》

「希望各位讀者可以帶著《尋找台灣味》,到台灣的高山、海邊,到東南亞去尋找台灣的身影,看看台灣在世界跟自己島內現身的樣子。」

【延伸閱讀】世界閱讀日.走讀臺灣》「一本書就出發!」特別企劃,105本深度踏查臺灣的精采書單

❥更多作家的迷人身影

手指點一下,您支持的每一分錢

都是推動美好閱讀的重要力量